現代のビジネス環境において、企業が競争優位性を維持し、持続的な成長を遂げるためには、DX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組みが不可欠です。しかし、「何から始めれば良いのか分からない」「最新の技術動向についていけない」「社内に知見を持つ人材がいない」といった課題を抱える企業は少なくありません。

このような課題を解決し、DX推進を加速させるための有効な手段の一つが、DX関連のイベントやセミナーへの参加です。これらのイベントは、最新の技術やソリューションに触れ、業界のトップランナーの知見を学び、同じ課題を持つ他社の担当者と交流できる貴重な機会を提供します。

本記事では、DXの基礎知識から、イベント・セミナーに参加するメリット、失敗しない選び方、そして2024年に注目すべきおすすめのイベントまで、網羅的に解説します。オンラインや無料で参加できるイベントも多数紹介するため、DX推進の第一歩を踏み出したいと考えている担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉を耳にする機会は増えましたが、その本質的な意味を正しく理解しているでしょうか。単なる「デジタル化」とは一線を画すDXの概念を深く理解することは、効果的な施策を打ち出すための第一歩です。

経済産業省が2018年に公表した「DX推進ガイドライン」では、DXを次のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

(参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)Ver. 1.0」)

この定義のポイントは、単にデジタルツールを導入することではなく、「ビジネスモデルや企業文化そのものを変革し、競争上の優位性を確立する」という点にあります。つまり、DXは目的ではなく、変化の激しい時代を生き抜くための手段であり、経営戦略そのものと言えます。

ここで、混同されやすい「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」との違いを整理しておきましょう。

- デジタイゼーション(Digitization):

- 定義: アナログ・物理データのデジタル化。個別の業務プロセスの部分的なデジタル化を指します。

- 具体例: 紙の書類をスキャンしてPDF化する、手作業で行っていたデータ入力をExcelに置き換える、など。これはDXの初期段階であり、あくまで「効率化」が主目的です。

- デジタライゼーション(Digitalization):

- 定義: 個別の業務・製造プロセス全体のデジタル化。特定のプロセス全体をデジタル技術で最適化することを指します。

- 具体例: 請求書発行から入金確認までの一連の経理プロセスをクラウド会計ソフトで一元管理する、工場の生産ラインにセンサーを導入し、リアルタイムで稼働状況を監視・制御する、など。デジタイゼーションよりも広範囲な「業務プロセスの変革」を目指します。

- デジタルトランスフォーメーション(DX):

- 定義: 組織横断的・全体的な業務・製造プロセスのデジタル化、そして、それを通じた「ビジネスモデルや組織文化の変革」。

- 具体例: 収集した顧客データをAIで分析し、一人ひとりに最適化された商品レコメンドやサービスを提供する。製造データと販売データを連携させ、需要予測に基づいた生産計画を自動で立案し、新たなサブスクリプション型のサービスモデルを構築する。

このように、DXはデジタイゼーションやデジタライゼーションを内包しつつ、それらを活用して企業全体のあり方を変え、新たな価値を創造することを目指す、より高次元で戦略的な概念です。

なぜ今、これほどまでにDXが重要視されるのでしょうか。その背景には、以下のような深刻な経営課題が存在します。

一つは、「2025年の崖」と呼ばれる問題です。これは経済産業省の「DXレポート」で指摘されたもので、多くの企業が抱える既存のレガシーシステム(老朽化・複雑化・ブラックボックス化したシステム)が、2025年以降、本格的なデータ活用やビジネスモデル変革の足かせとなり、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があるという警告です。この問題を克服し、新しいデジタル技術を柔軟に導入できるシステム基盤を構築することが急務となっています。

また、少子高齢化に伴う労働人口の減少も深刻な課題です。人手不足を補い、生産性を維持・向上させるためには、RPA(Robotic Process Automation)やAIを活用した業務自動化など、デジタル技術による省人化・効率化が不可欠です。

さらに、市場や顧客ニーズの急速な変化もDXを後押ししています。スマートフォンの普及により、顧客はいつでもどこでも情報を収集し、商品を比較検討できるようになりました。このような環境下で選ばれる企業になるためには、顧客データを活用してニーズを的確に捉え、パーソナライズされた体験や価値を提供し続ける必要があります。

DXとは、こうした外部環境の激しい変化に対応し、企業が未来にわたって存続・成長するための変革活動そのものであり、その重要性は今後ますます高まっていくと言えるでしょう。

なぜ今DXイベント・セミナーへの参加が重要なのか

DXの重要性を理解し、いざ推進しようとしても、多くの企業が共通の壁に直面します。「何から手をつければ良いのかわからない」「社内に専門知識を持つ人材がいない」「自社の課題に合ったソリューションがどれか判断できない」といった悩みは、DX担当者にとって切実な問題です。

このような課題を抱える中で、DX関連のイベントやセミナーへの参加は、閉塞感を打破し、具体的な次の一歩を踏み出すための極めて有効な手段となります。なぜなら、これらの場は、単なる情報収集の機会に留まらない、多面的な価値を提供してくれるからです。

現代はインターネットを通じてあらゆる情報にアクセスできる時代ですが、その一方で「情報の洪水」に溺れてしまう危険性もはらんでいます。Webサイトや資料を個別に調べていくだけでは、断片的な知識しか得られず、全体像を体系的に理解するのは困難です。また、情報の信頼性を見極めるのも容易ではありません。

これに対し、DXイベント・セミナーは、各分野の専門家が最新の動向や本質的な知見を体系立てて解説してくれる場です。特に大規模なカンファレンスでは、業界を代表するリーダーたちが登壇し、自社の取り組みや未来への展望を語ります。こうした質の高い情報を短時間で効率的にインプットできることは、多忙なビジネスパーソンにとって大きなメリットです。

また、DXは自社だけで完結するものではありません。他社がどのような課題を持ち、どう乗り越えようとしているのかを知ることは、自社の現在地を客観的に把握し、進むべき方向性を定める上で非常に重要です。イベントのセッションでは、具体的な(ただし企業名は伏せられた)失敗例や成功のポイントが語られることも多く、自社で同じ轍を踏むリスクを避け、成功確率を高めるための貴重な学びが得られます。

さらに、DX推進における最大の障壁の一つが、適切なソリューション(ツールやサービス)の選定です。市場には無数のITツールが溢れており、カタログスペックだけでは自社の業務に本当にフィットするのか判断するのは困難です。展示会形式のイベントでは、多数のベンダーが一堂に会し、製品のデモンストレーションを直接見たり、担当者にその場で具体的な質問や相談をしたりできます。複数のサービスを横並びで比較検討できるため、自社の課題解決に直結する最適なパートナーを見つけ出すプロセスを大幅に効率化できます。

そして、見過ごされがちなのが、社内の機運醸成という側面です。DXは情報システム部門だけの取り組みではなく、経営層から現場の従業員まで、全社一丸となって進める必要があります。しかし、現場からは「なぜ今のやり方を変えなければならないのか」といった抵抗感や無関心が生じることも少なくありません。

DXイベントに参加し、そこで得た最新情報や他社の熱気を社内に持ち帰って共有することは、「DXは待ったなしの経営課題である」という危機感や、「我々も変わらなければ」という当事者意識を組織全体に浸透させるきっかけになります。特に、複数の部門の担当者が一緒に参加すれば、部門間の壁を越えて共通の課題認識を持つことにも繋がり、円滑な連携の土台を築くことができます。

このように、DXイベント・セミナーは、最新情報の効率的な収集、課題解決のヒント発見、最適なソリューションの選定、そして社内の機運醸成といった、DX推進の初期段階でつまずきがちな多くの課題を乗り越えるための強力な推進力となるのです。

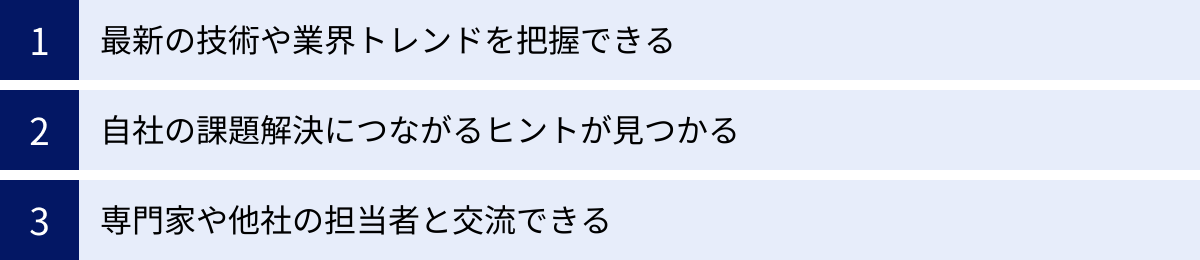

DXイベント・セミナーに参加する3つのメリット

DXイベント・セミナーへの参加は、漠然とした情報収集に留まらない、具体的で実践的なメリットをもたらします。ここでは、参加することで得られる主要な3つのメリットについて、それぞれ詳しく解説します。

① 最新の技術や業界トレンドを把握できる

DXを推進する上で、中核となるのはAI、IoT、クラウド、5G、データサイエンスといった先進的なデジタル技術です。これらの技術は日進月歩で進化しており、半年前の常識が今では通用しないことも珍しくありません。独力で最新の動向を追い続けるのは非常に困難ですが、イベントやセミナーに参加することで、第一線で活躍する専門家から、信頼性の高い最新情報を体系的に学ぶことができます。

例えば、カンファレンスでは、技術開発の第一人者や著名なアナリストが登壇し、「生成AIがビジネスにもたらす具体的な変化」や「インダストリアルIoTの最新活用動向」といったテーマで講演を行います。彼らの講演からは、単なる技術解説に留まらない、社会やビジネスの未来像を見据えた本質的な洞察や、今後注目すべき技術の方向性といった、質の高い情報を得られます。こうしたマクロな視点を持つことは、自社のDX戦略を長期的な目線で描く上で不可欠です。

また、イベントでは、特定の業界に特化したセッションも数多く開催されます。「製造業におけるデジタルツインの活用」「金融業界のDXを加速させるセキュリティ対策」「小売業におけるOMO(Online Merges with Offline)戦略の最前線」など、自社が属する業界の具体的な課題に即したトレンドやノウハウを深く学べます。他社がどのような技術を導入し、どのような成果を上げ、どのような課題に直面しているのかを知ることは、自社の取り組みのヒントになるだけでなく、業界内での自社の立ち位置を客観的に把握する良い機会にもなります。

展示会ブースでは、最新技術を搭載した製品やサービスに直接触れることができます。例えば、AI-OCRがどれほどの精度で手書き文字を読み取れるのか、VR/AR技術を使った遠隔作業支援がどのような体験なのかを、実際にデモで確認できます。カタログやWebサイトだけでは伝わらない使用感や可能性を肌で感じることで、自社の業務へ導入した際の具体的なイメージが湧きやすくなり、より現実的な活用方法を検討できるようになります。

このように、イベント・セミナーは、技術と業界の両面から最新トレンドをインプットし、自社のDX戦略をアップデートするための絶好の機会と言えるでしょう。

② 自社の課題解決につながるヒントが見つかる

多くの企業が抱えるDXの悩みは、「何をすべきか」という方向性が見えないことです。漠然と「業務を効率化したい」「コストを削減したい」「新しい顧客体験を創出したい」と考えていても、それを実現するための具体的な手段がわからなければ、プロジェクトは一向に進みません。

DXイベント・セミナーは、こうした漠然とした課題を具体的な解決策に結びつけるためのヒントの宝庫です。特に、数百社が出展するような大規模な展示会は、まさに「DXソリューションの見本市」です。

例えば、ある企業の経理部門が「毎月の請求書処理に膨大な時間がかかり、人的ミスも頻発している」という課題を抱えていたとします。展示会に参加し、複数のベンダーのブースを回ることで、以下のような発見があるかもしれません。

- A社のクラウド請求書システムは、発行から送付、入金消込までを自動化できる。

- B社のAI-OCRサービスは、受け取った紙の請求書を高い精度でデータ化できる。

- C社のRPAツールは、データ化された情報を会計システムへ自動入力できる。

これらの情報を得ることで、「B社のAI-OCRとC社のRPAを組み合わせれば、請求書の受け取りから会計処理までの大部分を自動化できるのではないか」という具体的な解決策の仮説を立てられます。さらに、各社の担当者に自社の詳しい状況を相談し、導入コストや期間、サポート体制などを比較検討することで、自社にとって最も費用対効果の高いソリューションはどれか、という現実的な選定に進むことができます。

また、セミナーやカンファレンスのセッションで語られる他社の取り組み事例(架空のシナリオであっても)も、課題解決の大きなヒントになります。例えば、「ある中堅メーカーが、熟練技術者のノウハウを若手に継承できない」という課題に対し、スマートグラスとAR技術を活用して遠隔から作業指示を行うことで解決した、という話を聞けば、「自社のメンテナンス部門でも同じような応用ができないか」と発想を広げられます。

自社が抱える課題は、実は多くの他社も共通して抱えているケースがほとんどです。 イベント・セミナーは、そうした課題に対する先人たちの知恵や、それを解決するために開発された最新のツールに触れることで、自社の課題解決への最短ルートを見つけ出すための羅針盤の役割を果たしてくれるのです。

③ 専門家や他社の担当者と交流できる

DXは技術的な側面だけでなく、組織や人に関わる側面も大きい取り組みです。そのため、オンラインの情報収集だけでは得られない、生身の人間とのコミュニケーションが極めて重要になります。DXイベント・セミナーは、普段は接点のない専門家や、同じ立場で悩む他社の担当者と直接交流できる貴重なネットワーキングの場です。

カンファレンスの登壇者やセミナーの講師は、その分野におけるトップクラスの専門家です。セッション後の質疑応答の時間や、休憩時間、懇親会などの場で直接質問をぶつけることができれば、Web検索では決して得られないような深い知見やアドバイスを得られる可能性があります。自社が直面している個別の課題について相談し、専門的な見地からのフィードバックをもらえる機会は非常に価値があります。

また、展示会の出展ブースにいる担当者も、単なる営業担当者ではなく、特定の製品や技術に精通したプロフェッショナルです。デモンストレーションを見ながら「この機能は、当社のこういう特殊な業務フローにも対応できますか?」といった具体的な質問をすることで、ツールの適合性を深く見極めることができます。良好な関係を築ければ、イベント後も継続的に情報提供を受けられるパートナーになるかもしれません。

そして、最も大きな価値の一つが、他の参加者との交流です。同じセミナーに参加している人や、同じブースに興味を示している人は、自社と似たような業種であったり、同じような課題を抱えていたりする可能性が高いと言えます。休憩時間や名刺交換の際に、「どのような課題をお持ちですか?」「DX推進でどんな点に苦労されていますか?」といった情報交換をすることで、以下のようなメリットが期待できます。

- 共感と気づき: 「悩んでいるのは自社だけではなかった」という安心感や、他社の話から自社の課題を別の角度から見るきっかけが得られます。

- リアルな情報: 「あのツールを導入してみたが、現場への定着に苦労した」「このベンダーはサポートが手厚い」といった、公式情報だけではわからないリアルな評判や実体験を聞けることがあります。

- 新たな人脈: 将来的に協業の可能性を探ったり、困ったときに気軽に相談し合えるような、業界内の貴重な人脈を築くことができます。

特にオフライン開催のイベントでは、こうした偶発的な出会いが生まれやすい環境が整っています。デジタルの時代だからこそ、フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションから得られる信頼関係や新たな視点の価値は計り知れません。 こうした人的ネットワークは、DXという長く困難な道のりを歩む上で、大きな支えとなるでしょう。

DXイベント・セミナーの種類

DX関連のイベントと一言で言っても、その形式や目的は様々です。自社の目的に合ったイベントを選ぶためには、それぞれの種類の特徴を理解しておくことが重要です。ここでは、代表的な3つの種類「展示会・見本市」「カンファレンス」「セミナー・ウェビナー」について、その特徴やメリット・デメリットを解説します。

| 項目 | 展示会・見本市 | カンファレンス | セミナー・ウェビナー |

|---|---|---|---|

| 主な目的 | 製品・サービスの比較検討、商談 | 専門知識の習得、業界動向の把握 | 特定テーマの学習、情報収集 |

| 特徴 | 多数の企業が出展、デモ体験 | 専門家による講演、パネルディスカッション | 講義形式、オンライン開催が多い |

| メリット | ・網羅性が高い ・直接相談できる ・一度に多くの情報を比較できる |

・情報の質と深度が高い ・著名な登壇者から学べる ・質の高いネットワーキングが可能 |

・気軽に参加できる ・時間的、場所的制約が少ない ・特定の知識をピンポイントで学べる |

| デメリット | ・情報過多になりやすい ・一つ一つの情報が浅くなりがち ・商談目的の雰囲気が強い場合がある |

・参加費用が高額な場合がある ・テーマが専門的すぎることがある ・受動的な参加になりやすい |

・双方向性が低い場合がある ・得られる情報が限定的 ・製品紹介が主目的の場合もある |

展示会・見本市

展示会・見本市は、多数の企業(ベンダー)が自社の製品やサービスを紹介するブースを出展する形式のイベントです。東京ビッグサイトや幕張メッセといった大規模な会場で開催されることが多く、数万人規模の来場者が訪れることもあります。

最大のメリットは、DXに関連するあらゆるソリューションを一度に、そして網羅的に見て回れることです。業務効率化ツール、SaaS、AI、セキュリティ、クラウドインフラなど、様々なカテゴリーの製品・サービスが一堂に会するため、自社の課題に対応するソリューションを効率的に探すことができます。製品のデモンストレーションを直接見たり、手元の端末で操作感を試したりできるため、カタログだけではわからないリアルな使用感を確かめられるのも大きな利点です。

各ブースには専門の担当者が常駐しているため、その場で自社の課題を具体的に相談し、質疑応答を通じて疑問を解消できます。複数のベンダーのブースを回って同じ質問を投げかければ、各社の強みや思想の違いが明確になり、客観的な比較検討が可能になります。具体的な導入を検討しているフェーズの企業にとっては、その場で商談やアポイントを取り付けることもでき、ソリューション選定のプロセスを大幅に短縮できます。

一方で、デメリットとしては、情報量が膨大であるため、目的意識なしに参加すると消化不良に陥りやすい点が挙げられます。どのブースも魅力的に見えるため、気づけば時間だけが過ぎていた、ということも少なくありません。また、各ブースでの説明は、多くの来場者に対応するため、基本的な内容に留まることも多く、深い知識を得るには不向きな場合があります。

【向いている人】

- 具体的なITツールやサービスの導入を検討している担当者

- 幅広い選択肢の中から自社に合うソリューションを比較検討したい人

- 業界の最新ソリューションの全体像を俯瞰したい人

カンファレンス

カンファレンスは、特定のテーマ(例:「AIと未来」「データドリブン経営」など)について、複数の専門家や業界のリーダーが講演(キーノートスピーチ)やパネルディスカッションを行う形式のイベントです。数時間で終わるものから、数日間にわたって開催される大規模なものまで様々です。

最大のメリットは、情報の質の高さと深さにあります。登壇者は、その分野の第一人者や、先進的な取り組みで知られる企業の経営者などが多く、彼らから直接、最新の研究成果や未来へのビジョン、戦略的な思考法などを学ぶことができます。個別の製品紹介というよりは、より大局的で本質的な議論が展開されるため、自社のDX戦略の方向性を考える上で多くの示唆を得られます。パネルディスカッションでは、異なる立場の専門家が意見を戦わせるため、多角的な視点を養うことができます。

また、有料で開催されることが多いため、参加者も学習意欲や問題意識の高い層が集まる傾向にあります。そのため、休憩時間や懇親会でのネットワーキングは、質の高い情報交換の場となり、新たなビジネスチャンスや協業に繋がる可能性も秘めています。

デメリットとしては、参加費用が高額になる場合があることです。数万円から、海外のカンファレンスでは数十万円かかることもあります。また、テーマが非常に専門的で高度な場合、基礎知識がないと内容を十分に理解するのが難しい可能性もあります。

【向いている人】

- 自社のDX戦略やビジョンを策定する立場の経営層や管理職

- 特定の専門分野に関する深い知識や業界の未来予測に関心がある人

- 質の高い人脈を構築したいと考えている人

セミナー・ウェビナー

セミナーは、特定のテーマについて、1〜数名の講師が講義形式で解説する、比較的少人数・短時間のイベントです。オンラインで開催される場合は「ウェビナー」と呼ばれます。

最大のメリットは、その手軽さです。特にウェビナーは、PCとインターネット環境さえあれば、自席や自宅から気軽に参加できます。移動時間やコストがかからず、1〜2時間程度で完結するものが多いため、多忙な業務の合間を縫って効率的に情報収集ができます。「RPAの基礎知識」「SaaS導入の失敗しないポイント」など、テーマが具体的でピンポイントなものが多く、特定の知識を素早く習得したい場合に非常に有効です。

多くのセミナーやウェビナーは無料で提供されています。これは、ベンダーが自社製品の認知度向上や見込み顧客(リード)の獲得を目的として開催しているためです。そのため、気軽に参加して、まずは情報収集の第一歩とすることができます。

デメリットとしては、講師から参加者への一方通行の情報提供になりがちで、双方向のコミュニケーションが取りにくい場合があります(Q&A機能などで補完されていることが多い)。また、無料のウェビナーは、内容の半分以上が製品紹介に終始することもあり、期待していた本質的なノウハウが得られない可能性も考慮しておく必要があります。

【向いている人】

- DXに関する基礎知識を学びたい初心者

- 特定のツールや技術についてピンポイントで情報を得たい人

- 時間が限られており、効率的に情報収集をしたい人

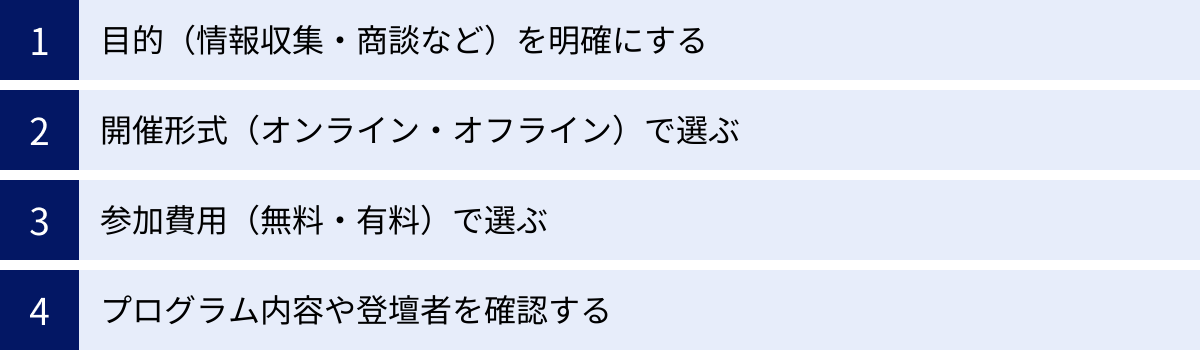

失敗しないDXイベント・セミナーの選び方

数多く開催されるDXイベント・セミナーの中から、自社にとって本当に価値のあるものを見つけ出すためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。ここでは、参加してから「思っていたのと違った」と後悔しないための、失敗しない選び方を4つの観点から解説します。

目的(情報収集・商談など)を明確にする

最も重要なのは、「何のためにイベントに参加するのか」という目的を事前に明確にすることです。目的が曖昧なまま参加すると、ただ会場の雰囲気に流されて時間を過ごしてしまったり、関係のない情報ばかり集めてしまったりと、実りのない結果に終わってしまいます。

まずは、自社の現状や課題を整理し、イベント参加によって何を得たいのかを具体的に言語化してみましょう。

- 目的①:最新の業界トレンドや技術動向の把握

- 選ぶべきイベント: 著名な専門家が登壇するカンファレンスや、業界特化型のセミナーが適しています。マクロな視点での情報収集が主目的となるため、個別の製品比較よりも、質の高い講演が行われるイベントを選びましょう。

- 目的②:自社の課題を解決する具体的なソリューションの比較検討

- 選ぶべきイベント: 多数のベンダーが出展する展示会・見本市が最適です。複数の製品をその場で比較し、担当者から直接話を聞くことで、自社に最適なツールを見つけやすくなります。事前に課題をリストアップし、どのカテゴリーのブースを重点的に回るか計画を立てておくと効率的です。

- 目的③:特定のツールや分野に関する基礎知識の習得

- 選ぶべきイベント: 特定のテーマに絞ったセミナーやウェビナーが向いています。「RPA入門」「クラウド会計の基礎」など、自社が学びたい分野の入門編となるようなプログラムを探してみましょう。

- 目的④:商談や具体的な導入に向けたパートナー探し

- 選ぶべきイベント: 展示会・見本市の中でも、商談予約システムが充実しているものや、特定のソリューションに特化した専門展が効果的です。事前に出展者リストを確認し、話を聞きたい企業にアポイントを取っておくことで、当日の時間を有効活用できます。

「なぜ参加するのか」という問いに対する答えが、最適なイベントの種類や規模、内容を自ずと示してくれます。

開催形式(オンライン・オフライン)で選ぶ

イベントの開催形式も、参加の成果を左右する重要な要素です。オンライン(Web開催)とオフライン(現地開催)、そして両方を組み合わせたハイブリッド形式には、それぞれメリットとデメリットがあります。自社の状況や目的に合わせて最適な形式を選びましょう。

| 開催形式 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| オフライン(現地開催) | ・製品やデモを直接体験できる ・登壇者や担当者と直接対話できる ・偶発的な出会いや名刺交換が期待できる ・イベントの熱気を肌で感じ、集中しやすい |

・会場までの移動時間や交通費、宿泊費がかかる ・参加できる人数や地域が限られる ・時間に制約があり、セッションの見逃しが起こりやすい ・(状況により)感染症のリスクがある |

| オンライン(Web開催) | ・場所を問わず全国どこからでも参加できる ・移動時間やコストが一切かからない ・見逃したセッションを後日アーカイブ配信で視聴できることが多い ・気軽に参加・退出できる |

・製品のリアルな質感や操作感を試しにくい ・偶発的なネットワーキングが難しい ・自宅やオフィスでの「ながら視聴」になり、集中力が途切れやすい ・安定したインターネット回線が必要 |

製品を実際に見て触りたい、あるいは人との繋がりを重視する場合はオフラインが、効率的な情報収集やコストを抑えたい場合はオンラインが適しています。最近では、基調講演はオンラインで配信し、展示や交流会はオフラインで行うといったハイブリッド開催も増えています。この場合、自分の目的に合わせて参加方法を選べるため、非常に便利です。

参加費用(無料・有料)で選ぶ

イベントには無料で参加できるものと、参加費が必要な有料のものがあります。費用の有無は、イベントの性質や得られるコンテンツの質を判断する上での一つの指標になります。

- 無料イベントの特徴:

- 主にベンダーが主催・協賛する展示会やウェビナーに多く見られます。

- 目的は見込み顧客の獲得(リードジェネレーション)であることが大半です。

- メリットは、何と言ってもコストをかけずに参加できる手軽さです。DX情報収集の第一歩として最適です。

- 注意点として、コンテンツが製品紹介に偏っていたり、参加登録時に提供した個人情報宛に営業連絡が来たりすることがあります。

- 有料イベントの特徴:

- 主に専門家が登壇するカンファレンスや、深いノウハウを提供するセミナーなどに見られます。

- 目的は質の高いコンテンツの提供そのものです。

- メリットは、他では聞けないような貴重な情報や、著名な登壇者の講演を聴けることです。参加者も本気度が高く、質の高いネットワーキングが期待できます。

- 注意点は、費用に見合う価値が得られるかを慎重に見極める必要があることです。数万円以上の費用がかかる場合は、社内で稟議を通す必要も出てくるでしょう。

一概にどちらが良いとは言えません。 まずは無料のウェビナーや展示会で広く情報を集め、特定の分野を深く掘り下げたい、あるいは経営層向けの戦略的知見を得たいという段階になったら、有料のカンファレンスへの参加を検討する、といった使い分けがおすすめです。重要なのは、支払う費用に対して、自社が求めるリターン(情報、人脈、ヒントなど)が得られるかどうかを考えることです。

プログラム内容や登壇者を確認する

イベントのタイトルやテーマだけで参加を決めるのは早計です。必ず公式サイトで公開されている詳細なプログラム(タイムテーブル)や、各セッションの概要、そして登壇者のプロフィールにまで目を通しましょう。

- プログラム内容のチェック:

- どのようなセッションが、いつ、どの会場(あるいはどのオンラインチャンネル)で行われるかを確認します。

- 自社の業界(製造、金融、小売など)や、課題(業務効率化、人材育成、マーケティングなど)に合致したセッションがどれだけあるかを数えてみましょう。興味のあるセッションが少ない場合、そのイベントは自社にとって優先度が低いかもしれません。

- 基調講演だけでなく、分科会や事例セッションの内容も重要です。より具体的で実践的なヒントは、こうした個別のセッションに隠されていることが多いです。

- 登壇者のチェック:

- 登壇者の所属企業や役職、経歴、専門分野を確認します。

- その人が業界でどのような実績を持つ人物なのか、過去にどのような発信をしているのかを事前にWebで検索してみるのも有効です。

- 信頼できる専門家や、先進的な取り組みで知られる企業のキーパーソンが登壇しているかは、イベント全体の質を測る重要なバロメーターになります。

これらの情報を事前に詳細に確認することで、イベント参加のミスマッチを大幅に減らし、限られた時間を最大限に有効活用するための計画を立てることができます。

【2024年】おすすめのDXイベント・セミナー15選

ここでは、2024年に開催される、または定期的に開催されている注目のDX関連イベント・セミナーを15個ピックアップして紹介します。それぞれの特徴を参考に、自社の目的に合ったイベントを見つけてください。

(※開催時期や形式は変更される可能性があるため、参加を検討する際は必ず各公式サイトで最新情報をご確認ください。)

① Japan IT Week

- 概要・特徴: RX Japan株式会社が主催する、日本最大級のIT・DX・デジタル分野の総合展示会。年に3回(春、秋は東京、夏は名古屋)開催され、ソフトウェア&アプリ開発展、セールス自動化・CRM EXPO、AI・業務自動化展など、多数の専門展で構成されています。

- 対象者: 情報システム部門、経営企画、マーケティング、営業、総務・人事など、ITやDXに関わるあらゆる職種の方。

- ポイント: 網羅性が非常に高く、DXに関するあらゆるソリューションを一度に比較検討したい場合に最適です。自社の課題が多岐にわたる場合や、まずは広く情報を集めたいという企業におすすめです。

- 公式サイト情報: 2024年は春(5月/東京)、夏(7月/名古屋)、秋(10月/千葉)に開催。事前登録で入場無料。

(参照:Japan IT Week 公式サイト)

② DX 総合EXPO

- 概要・特徴: ブティックス株式会社が主催する、DX推進に特化した製品・サービスが一堂に会する商談型展示会。年に2回(春、夏)東京と大阪で開催。「業務改革」「働き方改革」「マーケティングDX」など8つのエリアで構成されています。

- 対象者: DX推進をミッションとする経営者、役員、各事業部門の責任者。

- ポイント: DXというテーマに絞り込んでいるため、課題が明確な企業にとっては目的のソリューションを見つけやすい構成です。具体的な製品導入や商談を目的とする場合に特に有効です。

- 公式サイト情報: 2024年は春(2-3月/東京・大阪)、夏(8月/東京・大阪)に開催。事前登録で入場無料。

(参照:DX 総合EXPO 公式サイト)

③ AI・業務自動化 展

- 概要・特徴: Japan IT Week内で開催される専門展の一つ。AI(人工知能)技術や、RPA、チャットボットといった業務自動化ソリューションに特化しています。

- 対象者: AIを活用した事業開発を検討している方、バックオフィス業務や定型業務の効率化を目指す方。

- ポイント: 生成AI、AI-OCR、需要予測AIなど、最新のAI関連技術・サービスをまとめてチェックできます。業務効率化や生産性向上が喫緊の課題である企業は必見です。

- 公式サイト情報: Japan IT Weekに準じます。

(参照:AI・業務自動化 展 公式サイト)

④ バックオフィスDXPO

- 概要・特徴: ブティックス株式会社が主催する、管理部門のDXと業務効率化に特化した展示会。「経理・財務」「人事・労務」「総務・法務」など、バックオフィス業務に関連するあらゆるサービスが集結します。

- 対象者: 経理、人事、総務、法務、経営企画などの管理部門の担当者、責任者。

- ポイント: ターゲットを管理部門に絞っているため、非常に専門的で具体的な課題解決に繋がる商談が期待できます。間接部門の生産性向上を目指す企業に最適です。

- 公式サイト情報: 2024年は東京(8月)、大阪(11月)などで開催。事前登録で入場無料。

(参照:バックオフィスDXPO 公式サイト)

⑤ 日経クロステック EXPO

- 概要・特徴: 日経BP社が主催する、ITと各産業の融合をテーマにした大規模イベント。製造、建設、金融、自動車など、様々な産業分野におけるDXの最新動向を学べます。

- 対象者: あらゆる産業の経営層、技術者、DX推進担当者。

- ポイント: 質の高いセミナーやカンファレンスが充実しており、技術動向だけでなく、ビジネスの未来像や経営戦略レベルの知見を得たい場合に適しています。

- 公式サイト情報: 2024年は10月に東京ビッグサイトで開催予定。

(参照:日経クロステック EXPO 公式サイト)

⑥ ITトレンドEXPO

- 概要・特徴: 株式会社Innovation & Co.が運営するIT製品比較サイト「ITトレンド」が主催する完全オンラインの展示会。年に数回、テーマを変えて開催されます。

- 対象者: 場所や時間にとらわれず、効率的にIT・DX関連の情報を収集したいビジネスパーソン全般。

- ポイント: 完全オンラインのため、全国どこからでも無料で参加できる手軽さが魅力。著名人による基調講演から、各社の製品セミナーまでコンテンツも豊富です。

- 公式サイト情報: 2024年も複数回開催。直近では秋(9月)に開催予定。

(参照:ITトレンドEXPO 公式サイト)

⑦ テクノフロンティア

- 概要・特徴: 一般社団法人日本能率協会(JMA)が主催する、メカトロニクス・エレクトロニクス関連の要素技術が集まる専門技術展。モーター技術や電源システムなど、ものづくりの基盤技術が中心ですが、近年はDX関連の展示も増えています。

- 対象者: 製造業の設計・開発技術者、生産技術者。

- ポイント: 特に製造業のDX、スマートファクトリー化に関心のある企業にとって、ハードウェアとソフトウェアの両面から最新技術に触れられる貴重な機会です。

- 公式サイト情報: 2024年は7月に東京ビッグサイトで開催予定。

(参照:TECHNO-FRONTIER 公式サイト)

⑧ SOGO-DX

- 概要・特徴: 株式会社セミナーインフォが主催するオンラインイベントシリーズ。「金融DX」「製造DX」「人事DX」など、業界や職種に特化したテーマで定期的に開催されています。

- 対象者: 特定の業界・職種におけるDXの最新事例やソリューションに関心がある方。

- ポイント: テーマが非常にシャープなため、自社の課題に合致したイベントを見つけやすいのが特徴。短時間で質の高い専門情報を得たい場合に適しています。

- 公式サイト情報: 年間を通じて様々なテーマでオンライン開催。

(参照:セミナーインフォ公式サイト)

⑨ AdverTimes.Days(アドタイ・デイズ)

- 概要・特徴: 株式会社宣伝会議が発行するマーケティング専門誌「AdverTimes.」が主催するカンファレンス。マーケティング、広告、コミュニケーション領域のDXに焦点を当てています。

- 対象者: マーケター、広告・宣伝担当者、広報担当者。

- ポイント: データ活用、CX(顧客体験)向上、最新のデジタル広告手法など、マーケティングDXの最前線を学べます。顧客接点の変革を目指す企業におすすめです。

- 公式サイト情報: 2024年は秋(10月)に開催予定。

(参照:AdverTimes.Days 公式サイト)

⑩ PLAZMA

- 概要・特徴: 株式会社インプレスが主催する、データ活用とAIをテーマにしたカンファレンス。企業のデータドリブン経営を支援することを目的としています。

- 対象者: データサイエンティスト、データアナリスト、CDO(最高デジタル責任者)、DX推進のリーダー。

- ポイント: データ基盤の構築から、AIモデルの実装、データ活用の組織文化づくりまで、データにまつわる高度で専門的な知見が得られます。

- 公式サイト情報: 2024年は7月にオンライン・オフラインのハイブリッドで開催予定。

(参照:PLAZMA 公式サイト)

⑪ BOXIL EXPO

- 概要・特徴: スマートキャンプ株式会社が運営するSaaS比較サイト「BOXIL SaaS」が主催するオンライン展示会。SaaS(Software as a Service)に特化しているのが特徴です。

- 対象者: クラウドサービスの導入を検討している企業の担当者全般。

- ポイント: 経理、人事、マーケティング、セールスなど、あらゆる業務領域のSaaSをオンラインで比較検討できます。SaaS導入による業務効率化や働き方改革に関心のある企業に最適です。

- 公式サイト情報: 年に数回、テーマ別にオンラインで開催。「総合BtoB-IT」は9月に開催予定。

(参照:BOXIL EXPO 公式サイト)

⑫ Cloud Days

- 概要・特徴: 日経BP社が主催する、クラウドコンピューティングに特化した専門イベント。インフラとしてのクラウド(IaaS/PaaS)から、SaaS活用まで幅広くカバーします。

- 対象者: 情報システム部門のインフラ担当者、アプリケーション開発者、SaaS導入を検討する事業部門担当者。

- ポイント: クラウド活用を軸に、セキュリティ、データ活用、AIなど、関連するテーマのセッションが充実しています。DXの基盤となるクラウド戦略を考える上で重要な示唆が得られます。

- 公式サイト情報: 年に数回開催。2024年は6月(済)、次は秋以降の開催が期待されます。

(参照:日経BP社 イベント公式サイト)

⑬ G-Summit

- 概要・特徴: デザイン会社の株式会社グッドパッチが主催する、デザインの力を探求するカンファレンス。ビジネスにおけるデザインの役割や、UI/UXの重要性をテーマにしています。

- 対象者: プロダクトマネージャー、UI/UXデザイナー、新規事業開発担当者。

- ポイント: 顧客体験(CX)の向上や、ユーザー中心のサービス開発という視点からDXを捉えたい場合に非常に有益です。技術だけでなく、人の心を動かすデザインの重要性を学べます。

- 公式サイト情報: 2024年は5月に開催済み。アーカイブ動画が公開されている場合があります。

(参照:G-Summit 公式サイト)

⑭ Digital Shift EXPO

- 概要・特徴: 株式会社オプティマイザーが主催するオンライン展示会。DX全般をテーマに、マーケティング、営業、バックオフィスなど幅広い分野のセッションや展示が行われます。

- 対象者: DXに関心のあるすべてのビジネスパーソン。

- ポイント: オンラインで定期的に開催されており、参加しやすいのが魅力。幅広いテーマを扱っているため、自社の課題に合ったセッションを見つけやすいです。

- 公式サイト情報: 年間を通じて定期的にオンラインで開催。

(参照:Digital Shift EXPO 公式サイト)

⑮ 製造業DX展

- 概要・特徴: RX Japan株式会社が主催する、製造業のDXに特化した専門展。「ものづくり ワールド」などの大規模展示会内で開催されることが多いです。スマート工場ソリューション、IoT/M2M、AI、設計・製造支援システムなどが展示されます。

- 対象者: 製造業の生産技術、製造、品質管理、設計、情報システム部門の担当者。

- ポイント: 生産ラインの自動化、予知保全、サプライチェーン管理の最適化など、製造現場の課題解決に直結するソリューションが豊富です。

- 公式サイト情報: 2024年は東京(6月/済)、大阪(10月)、名古屋(4月/済)などで開催。

(参照:製造業DX展 公式サイト)

オンラインで参加できる主要DXイベント

近年、場所や時間を選ばずに参加できるオンラインイベント(ウェビナー、オンライン展示会)の重要性が高まっています。ここでは、特にオンラインでの参加が中心、またはオンライン参加でも十分に価値を得られる主要なDXイベントをまとめました。

| イベント名 | 主な特徴 | 開催形式 |

|---|---|---|

| ITトレンドEXPO | 著名人講演も豊富な完全オンライン展示会。年に数回、様々なテーマで開催。 | オンライン |

| BOXIL EXPO | SaaS(クラウドサービス)に特化したオンライン展示会。業務領域別のテーマで開催。 | オンライン |

| SOGO-DX | 「金融DX」「製造DX」など業界・職種に特化したオンラインカンファレンスシリーズ。 | オンライン |

| Digital Shift EXPO | DX全般をテーマに定期開催されるオンライン展示会。幅広い情報収集が可能。 | オンライン |

| Japan IT Week | 日本最大級の展示会。一部の専門セミナーや講演がオンラインでライブ配信・アーカイブ配信される。 | ハイブリッド |

| DX 総合EXPO | DX特化の展示会。基調講演や一部セミナーがオンラインで視聴可能な場合がある。 | ハイブリッド |

| 日経クロステック EXPO | 産業×ITの大型イベント。主要なカンファレンスはオンラインでも参加できることが多い。 | ハイブリッド |

| PLAZMA | データ活用とAIの専門カンファレンス。オンライン参加でも質の高いセッションを視聴可能。 | ハイブリッド |

オンラインイベントの最大の魅力は、その手軽さと効率性にあります。地方の企業や、出張が難しい状況でも、東京で開催される最先端のイベントに参加できます。また、多くのイベントではセッションの見逃し配信(オンデマンド配信)が提供されるため、当日都合が悪かったり、複数のセッションが重なってしまったりした場合でも、後から自分のペースで視聴できるのが大きなメリットです。

DX推進の第一歩として、まずはこうしたオンラインイベントに参加し、情報収集を始めるのがおすすめです。自社の課題に近いテーマのウェビナーをいくつか視聴するだけでも、次にとるべきアクションのヒントが見つかるはずです。

無料で参加できる主要DXイベント

DX推進にはコストがかかるイメージがありますが、情報収集の段階では、無料で参加できるイベントを有効活用することで、コストを抑えながら多くの知見を得ることが可能です。ここでは、事前登録などにより無料で参加できる主要なDXイベントを紹介します。

| イベント名 | 主な特徴 | 参加費 |

|---|---|---|

| Japan IT Week | 日本最大級のIT総合展。専門展を同時に見て回れる。 | 無料(要事前登録) |

| DX 総合EXPO | DX推進に特化した商談型展示会。 | 無料(要事前登録) |

| バックオフィスDXPO | 管理部門のDXに特化した展示会。 | 無料(要事前登録) |

| 製造業DX展 | 製造業のDXに特化した専門展。 | 無料(要事前登録) |

| ITトレンドEXPO | 完全オンライン開催のIT展示会。 | 無料 |

| BOXIL EXPO | SaaSに特化したオンライン展示会。 | 無料 |

| Digital Shift EXPO | DX全般をテーマにしたオンライン展示会。 | 無料 |

| SOGO-DX | 業界・職種特化型のオンラインカンファレンス。 | 無料(一部有料の場合あり) |

多くの大規模展示会は、公式サイトからの事前登録を済ませておくことで、通常数千円かかる入場料が無料になります。これは、主催者側が来場者情報を事前に把握し、スムーズな運営や出展者への情報提供を行いたいという意図があるためです。参加を検討する際は、必ず事前に公式サイトを確認し、登録を済ませておくようにしましょう。

また、ITトレンドEXPOやBOXIL EXPOに代表されるオンラインイベントの多くは、参加費が完全に無料です。これは、イベントの収益モデルが出展企業からの出展料で成り立っており、より多くの参加者を集めることが出展企業のメリットに繋がるためです。

ただし、無料イベントに参加する際は、その目的が「見込み顧客の獲得」であることを理解しておく必要があります。登録時に提供したメールアドレスや電話番号に、後日出展企業から製品案内の連絡が来ることが一般的です。有益な情報提供も多いため一概に悪いことではありませんが、その点を念頭に置いて参加することをおすすめします。

コストをかけずにDXに関する情報収集を始める手段として、これらの無料イベントは非常に有効です。まずは気軽にいくつかのイベントに参加し、業界の雰囲気や最新のソリューションに触れてみることから始めてはいかがでしょうか。

DXイベント・セミナーの効果を最大化する3つのポイント

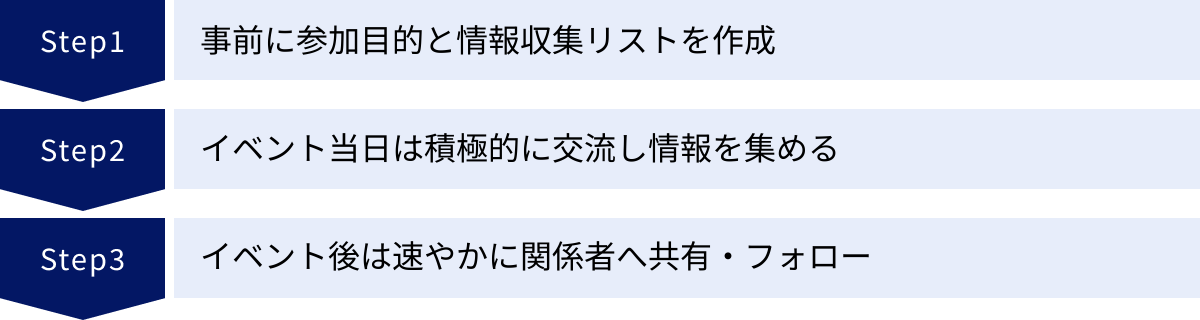

DXイベント・セミナーへの参加は、時間と労力、場合によっては費用もかかる投資です。その投資対効果を最大化するためには、ただ参加するだけでは不十分です。「参加して終わり」にせず、具体的な成果に繋げるためには、参加前・参加中・参加後の3つのフェーズで、それぞれ意識すべきポイントがあります。

① 事前に参加目的と情報収集リストを作成する

イベントの効果は、参加前の準備段階で8割が決まると言っても過言ではありません。特に大規模な展示会では、無計画に歩き回るとあっという間に時間が過ぎてしまいます。限られた時間を有効活用するために、徹底した事前準備を行いましょう。

1. 参加目的の再確認と共有

まず、「なぜこのイベントに参加するのか」という目的を、自分自身だけでなく、上司や関連部署のメンバーとも共有しておきます。「最新のRPAツールを3社以上比較検討する」「マーケティングオートメーション導入のヒントを得る」など、目的はできるだけ具体的に、可能であれば数値目標を設定するのが理想です。目的が明確であれば、当日の行動に迷いがなくなり、情報収集の精度が格段に上がります。

2. プログラムと出展者リストの熟読

公式サイトで公開されているタイムテーブルや出展者リストに隅々まで目を通します。「絶対に参加したいセッション」「必ず話を聞きたい企業」をリストアップし、優先順位をつけましょう。セッションの会場やブースの場所をフロアマップで確認し、当日の効率的な動線をイメージしておくことも重要です。

3. 情報収集・質問リストの作成

「どの企業のブースで、誰に、何を聞くか」を具体的にリスト化しておきます。

- 課題: 現在、自社が抱えている課題は何か?

- 質問: その課題を解決するために、この製品で何ができるか? 導入実績は? 費用は? サポート体制は?

- 確認事項: デモで特に確認したい機能は何か?

このように質問事項を事前に準備しておくことで、ブースの担当者と中身の濃い対話ができ、本当に知りたい情報を引き出すことができます。

4. アポイントシステムの活用

多くの展示会では、出展者と事前(あるいは会期中)に商談のアポイントを予約できるシステムが用意されています。話を聞きたい企業が決まっている場合は、このシステムを積極的に活用しましょう。 担当者を待たせることなく、落ち着いた環境でじっくりと話を聞くことができます。

こうした入念な準備が、イベント当日の行動の質を決定づけ、最終的な成果に直結します。

② イベント当日は積極的に交流し情報を集める

事前準備を万全にしたら、いよいよイベント当日です。当日は、計画に沿って行動しつつも、受け身にならず、積極的に情報を集め、人との交流を図る姿勢が重要です。

1. 計画的なブース訪問とセッション参加

事前に作成したリストに基づき、効率的にブースを回り、セッションに参加します。しかし、計画に固執しすぎる必要はありません。移動中に偶然目に留まった興味深いブースや、面白そうなセッションがあれば、柔軟に立ち寄ってみましょう。予期せぬ出会いが、新たな発見に繋がることもイベントの醍醐味の一つです。

2. 「聞く力」と「伝える力」

ブースの担当者やセッションの登壇者と話す際は、準備した質問をぶつけるだけでなく、相手の話に真剣に耳を傾ける「聞く力」も重要です。また、自社の状況や課題を簡潔に分かりやすく説明する「伝える力」も求められます。名刺交換の際に、自社の事業内容や自身のミッションを1分程度で話せるように準備しておくと、相手の記憶に残りやすくなります。

3. メモの取り方を工夫する

集めた名刺やパンフレットの山は、後から見返しても誰とどんな話をしたか思い出せないものです。名刺の余白や専用のノートに、「いつ、どこで、誰と会い、どんな話をしたか」「次に取るべきアクションは何か」をその場でメモする習慣をつけましょう。スマートフォンのメモアプリや写真機能を活用するのも有効です。セッションの内容も、単に書き写すだけでなく、「自社に応用するなら?」という視点で自分の考えや気づきを追記しておくと、後で役立つ生きた情報になります。

4. ネットワーキングの機会を逃さない

休憩時間、ランチタイム、懇親会などは、絶好のネットワーキングのチャンスです。勇気を出して、近くにいる参加者や登壇者に話しかけてみましょう。「今日のセッションで、どの話が一番印象に残りましたか?」といった気軽な問いかけから会話が弾むこともあります。同じ課題を持つ他社の担当者との出会いは、情報交換だけでなく、精神的な支えにもなり得ます。

③ イベント後は速やかに関係者へ共有・フォローアップする

イベントで得た知識や人脈を、「参加した個人の経験」で終わらせず、「組織の資産」へと昇華させることが、効果を最大化する上で最も重要なプロセスです。イベント後のアクションのスピードと質が、DX推進の গতিを左右します。

1. 参加報告書の作成と共有

記憶が新しいうちに、イベントの概要、得られた知見、収集した情報、所感などをまとめた報告書を作成します。

- イベント概要: 目的、日時、場所、主な内容

- 成果: 目的の達成度、得られた知見や気づき(特に自社に応用できそうな点)

- 収集情報: 注目すべき製品・サービスの概要と比較、入手した資料リスト

- 今後のアクションプラン: 次に何をすべきか(例:A社の担当者に詳細な説明を依頼する、B社の製品のトライアルを申請する、関連部署と勉強会を開催する)

この報告書を、上司や関連部署のメンバーに速やかに共有することで、イベントの成果を組織全体に還元できます。

2. 社内報告会・勉強会の実施

報告書だけでは伝わりきらない熱量やニュアンスを共有するために、社内報告会や勉強会を開催するのも非常に効果的です。イベントで得た最新トレンドや、印象に残ったセッションの内容をプレゼンテーション形式で発表し、質疑応答の時間も設けましょう。これが社内のDXへの関心を高め、新たな議論を巻き起こすきっかけになります。

3. 交換した名刺へのフォローアップ

イベントで名刺交換した相手には、当日か、遅くとも翌日中にお礼のメールを送りましょう。 メールの文面には、イベント名と、どんな話をしたかを具体的に記載することで、相手に思い出してもらいやすくなります。「〇〇のブースで、□□の件についてご説明いただいた△△社の〜です」のように、具体的に書くのがポイントです。今後も情報交換をお願いしたい旨を伝え、関係性を継続させる意思を示します。

これらの事後アクションを徹底することで、一過性のイベント参加が、DX推進という継続的な取り組みへと繋がっていくのです。

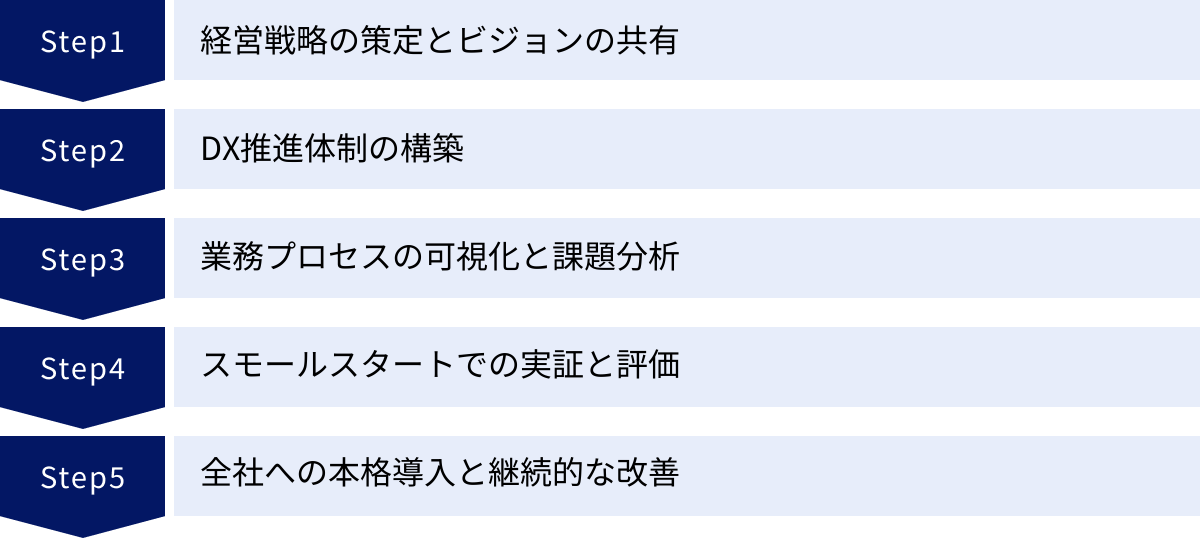

参考:DX推進を成功させるための基本的なステップ

DXイベント・セミナーへの参加は、DX推進のきっかけやヒントを得るための重要な活動ですが、それ自体が目的ではありません。得られた知見を、自社のDX推進プロセスの中に適切に位置づけ、実行に移していくことが不可欠です。ここでは参考情報として、DXを成功に導くための基本的な5つのステップを紹介します。

経営戦略の策定とビジョンの共有

DXは、情報システム部門だけが担当するITプロジェクトではありません。全社的な経営課題であり、経営トップの強力なリーダーシップとコミットメントが成功の絶対条件です。

まず、経営層が中心となり、「自社はデジタル技術を活用して、どのような企業になりたいのか」「3年後、5年後にどのような価値を顧客や社会に提供するのか」という明確なビジョンと経営戦略を策定する必要があります。このビジョンが、DX推進の羅針盤となり、全社員が向かうべき方向を示します。そして、このビジョンを社内報や全体会議など、あらゆる機会を通じて全社員に繰り返し伝え、共感を醸成し、自分事として捉えてもらう努力が重要です。

DX推進体制の構築

明確なビジョンが描けたら、それを実行するための体制を構築します。多くの企業では、社長直下や経営企画部門などに、DX推進を専門に担当する部署やチームを設置します。このチームには、ITの知見を持つ人材だけでなく、各事業部門の業務に精通した人材や、マーケティング、人事といった様々な部門のメンバーを巻き込むことが成功の鍵です。

CDO(Chief Digital Officer:最高デジタル責任者)のような責任者を任命し、強力な権限を与えることも有効です。推進体制は、各事業部門と密に連携し、現場の課題を吸い上げながら、全社横断的な視点でDXプロジェクトを主導していく役割を担います。

業務プロセスの可視化と課題分析

本格的なデジタル技術の導入に着手する前に、まずは現状を正確に把握することが不可欠です。各部門の業務フローを一つひとつ洗い出し、「誰が、いつ、何を使って、どのような作業をしているのか」を可視化します。

このプロセスを通じて、「なぜこの作業は紙で行われているのか」「なぜ部署間でデータが連携されていないのか」といった、非効率な点、無駄な作業、属人化している業務(ボトルネック)が浮き彫りになります。これらの課題をリストアップし、デジタル技術によって解決できる可能性のあるもの、そして解決した場合のインパクトが大きいものから、優先順位をつけていきます。この地道な現状分析が、的を射たDX施策の土台となります。

スモールスタートでの実証と評価

洗い出した課題の中から、特に優先度の高いものについて、いきなり全社的に大規模なシステムを導入するのはリスクが高い選択です。まずは、特定の部門や業務に限定して、小規模に実証実験(PoC:Proof of Concept)を行う「スモールスタート」が基本です。

例えば、「経理部の一部でクラウド会計ソフトを試験導入してみる」「特定の工場の生産ラインにIoTセンサーを取り付けてみる」といった形です。このスモールスタートを通じて、その技術やツールが本当に自社の業務に適合するのか、期待した効果(業務時間削減、コスト削減など)が得られるのかを客観的なデータで評価します。ここで得られた成功体験や、逆に明らかになった課題や問題点は、次のステップに向けた貴重な学びとなります。

全社への本格導入と継続的な改善

スモールスタートでの実証と評価を経て、その有効性が確認できれば、いよいよ全社への本格的な導入・展開フェーズに移ります。この段階では、現場の従業員への丁寧な説明やトレーニング、マニュアルの整備など、スムーズな移行を支援する取り組みが重要になります。

そして、最も重要なのは、DXは「導入して終わり」のプロジェクトではないと認識することです。市場環境や技術は常に変化し続けます。導入したシステムの効果を定期的にモニタリングし、ユーザーからのフィードバックを収集し、より良い形に改善し続ける「継続的な改善(PDCAサイクル)」の文化を組織に根付かせることが、DXを真の成功に導きます。DXとは、一度きりの変革ではなく、変化に対応し続けるための終わりのない旅なのです。

まとめ

本記事では、DXの基礎知識から、イベント・セミナーの重要性、具体的なメリット、失敗しない選び方、そして2024年におすすめのイベント15選まで、幅広く解説してきました。

DXは、もはや一部の先進企業だけのものではなく、あらゆる企業が持続的に成長するために不可欠な経営戦略です。しかし、その推進には「情報不足」「人材不足」「ソリューション選定の困難」といった多くの壁が立ちはだかります。

DXイベント・セミナーは、こうした壁を乗り越えるための強力な武器となります。

- 最新の技術や業界トレンドを効率的に学べる

- 自社の課題解決に直結する具体的なヒントやソリューションが見つかる

- 専門家や同じ悩みを持つ他社担当者と繋がり、新たな視点が得られる

これらのメリットを最大限に享受するためには、「目的の明確化」「自社に合った形式・費用の選択」「プログラムや登壇者の事前確認」といった、賢いイベント選びが重要です。

そして、イベント参加の効果を確実なものにするためには、「事前の準備」「当日の積極的な行動」「事後の迅速な共有とフォローアップ」という3つのポイントを徹底することが不可欠です。参加して得た知見や人脈を、個人の学びで終わらせず、組織全体の資産として活用することで、DX推進の大きな一歩を踏み出すことができます。

何から始めて良いか分からない、と感じているDX担当者の方は、まずは本記事で紹介した無料のオンラインイベントに参加してみることから始めてみてはいかがでしょうか。小さな一歩が、自社の未来を大きく変えるきっかけになるかもしれません。本記事が、皆様のDX推進の一助となれば幸いです。