現代のビジネス環境は、デジタル技術の急速な進化とともに、かつてないスピードで変化しています。このような状況下で企業が持続的に成長し、競争優位性を確保するためには、デジタルトランスフォーメーション(DX)への取り組みが不可欠です。しかし、多くの企業にとって「何から手をつければ良いのか」「自社の取り組みが正しい方向に向かっているのか」といった悩みは尽きません。

こうした課題に応える形で国が設けた制度が「DX認定事業者制度」です。この制度は、企業がDXを推進する上での道しるべとなり、その取り組みを客観的に証明する役割を果たします。

この記事では、DX認定事業者制度の基本的な概念から、取得することで得られる具体的なメリット、認定を受けるための申請要件や手続きの流れ、さらには認定後の注意点まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。DX推進を目指すすべての企業担当者にとって、自社の戦略を具体化し、次の一歩を踏み出すための羅針盤となる内容です。

目次

DX認定事業者制度とは

DX認定事業者制度は、企業経営におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)への取り組みを国が評価し、認定する制度です。この制度を理解するためには、その根拠となる法律や指標、制度が創設された背景、そして認定の対象となる事業者の範囲を正しく把握することが重要です。ここでは、DX認定事業者制度の全体像を3つの側面から詳しく解説します。

国が定めるDX推進の指標

DX認定事業者制度は、単なる任意の制度ではなく、「情報処理の促進に関する法律」に基づいた国の正式な認定制度です。この法律は、情報処理技術の活用を通じて、国民生活の向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。DX認定制度は、この法律の目的を達成するための一つの具体的な施策として位置づけられています。

認定の基準となるのが、経済産業省が策定した「デジタルガバナンス・コード」です。これは、企業がDXを推進するにあたって、経営者が押さえるべき事柄を体系的にまとめたものです。つまり、DX認定を受けるということは、自社の取り組みがこの「デジタルガバナンス・コード」の実践項目に対応していると国から認められることを意味します。

デジタルガバナンス・コードは、大きく分けて以下の2つの柱で構成されています。

- 経営ビジョン・ビジネスモデル: 企業がデジタル技術を活用してどのような価値を創造し、ビジネスモデルをどう変革していくのかという、経営の根幹に関わるビジョンを明確にすること。

- 戦略と組織: 上記のビジョンを実現するための具体的な戦略、それを実行するための組織体制、人材育成、投資計画などを整備すること。

さらに、これらの取り組みの成熟度を自己診断するためのツールとして「DX推進指標」が提供されています。DX推進指標は、経営層のリーダーシップ、組織文化、ITシステム、データ活用など、DX推進に必要な要素を多角的に評価するための質問項目で構成されています。企業は、この指標を用いて自社の現状を客観的に把握し、課題を特定した上で、DX戦略を策定・実行していくことが求められます。DX認定の申請にあたっては、このDX推進指標による自己分析が事実上の前提となっており、自社の取り組み状況を論理的に説明するための土台となります。

このように、DX認定制度は法律に基づく明確な基準と、自己診断を促す具体的な指標によって支えられており、企業が体系的かつ効果的にDXを推進するための羅針盤としての役割を担っています。

制度の目的と背景

DX認定事業者制度が創設された背景には、日本企業が直面する深刻な課題と、それに対する国の強い危機感があります。その最大のものが、経済産業省が2018年の「DXレポート」で警鐘を鳴らした「2025年の崖」問題です。

これは、多くの企業が抱える老朽化した基幹システム(レガシーシステム)を刷新できなければ、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があるという衝撃的な予測でした。レガシーシステムは、ブラックボックス化や保守運用の高コスト化、IT人材の不足といった問題を引き起こし、新しいデジタル技術の導入やデータ活用を阻む大きな足かせとなります。この「崖」を乗り越え、企業が新たな価値を創出し続けるためには、全社的なDXの推進が不可欠であると指摘されたのです。

さらに、グローバルな視点で見ると、日本の国際競争力の低下も深刻な課題です。スイスのビジネススクールIMDが発表する「世界競争力年鑑」では、日本の順位は長期的に低迷傾向にあり、特に「ビジネスの効率性」や「デジタル技術の活用」といった項目での評価が低いことが課題とされています。GAFAに代表される海外の巨大プラットフォーマーが市場を席巻する中、日本企業が再び成長軌道に乗るためには、DXによるビジネスモデルの変革が急務となっています。

このような状況に加え、新型コロナウイルス感染症の拡大は、否応なくビジネス環境のデジタル化を加速させました。テレワークの普及、オンラインでの顧客接点の強化、サプライチェーンのデジタル化など、企業は急速な変化への対応を迫られました。この経験を通じて、多くの企業がDXの重要性を再認識する一方で、どこから手をつければ良いのか、どのように進めれば良いのかという具体的な方法論に課題を抱えている実態も浮き彫りになりました。

こうした背景から、国は企業、特にDXへの取り組みが遅れがちな中小企業を後押しし、日本経済全体の競争力を底上げすることを目的として、DX認定事業者制度を創設しました。この制度には、以下の3つの主要な目的があります。

- DX推進の「見える化」: DXに取り組む意欲と準備がある企業を国が認定し、公表することで、社会全体でDXを推進する機運を高める。

- 企業へのインセンティブ付与: 税制優遇や金融支援といった具体的なメリットを提供することで、企業のDXへの投資を促進する。

- 社会的な信頼の醸成: 認定企業であることを公に示すことで、取引先、金融機関、顧客、求職者などからの信頼を獲得し、ビジネスを有利に進められる環境を整える。

つまり、DX認定制度は単に企業を評価するだけでなく、具体的な支援策とセットで企業の変革を促し、日本社会全体のデジタル化を加速させるための戦略的な政策であると言えます。

認定の対象となる事業者

DX認定事業者制度は、特定の業種や規模の企業に限定されたものではなく、幅広い事業者が対象となっています。これは、DXが一部のIT企業だけのものではなく、製造業、小売業、サービス業、建設業など、あらゆる産業において必要不可欠な取り組みであるという認識に基づいています。

具体的には、日本国内で事業を営む法人であれば、原則として誰でも申請が可能です。対象となる法人格は以下の通りです。

- 株式会社

- 合同会社

- 合名会社

- 合資会社

- 相互会社

- 特定目的会社

- 信用金庫、信用組合

- 医療法人

- 学校法人

- 一般社団法人、一般財団法人

- 公益社団法人、公益財団法人

- 社会福祉法人

- NPO法人(特定非営利活動法人)

このように、営利法人だけでなく、非営利法人も対象に含まれている点が特徴です。

一方で、注意点として、個人事業主は現在のところ認定の対象外となっています。これは、制度が法人格を前提として設計されているためです。将来的に制度が変更される可能性はありますが、現時点では法人であることが申請の必須条件です。

また、企業の規模(資本金や従業員数)による制限も一切ありません。大企業はもちろんのこと、中堅・中小企業、スタートアップ企業まで、すべての規模の法人が平等に申請し、認定を受けるチャンスがあります。むしろ、国としては経営資源が限られがちな中小企業のDX推進を特に重視しており、後述する金融支援などは中小企業を対象としたものが手厚く用意されています。

DX認定は、企業の現状のDX達成度を評価するものではなく、「DXを推進する準備が整っているか(DX-Ready)」を認定する制度です。そのため、「まだDXが進んでいないから申請できない」と考える必要はありません。むしろ、これから本格的にDXに取り組もうと考えている企業こそ、自社の戦略を整理し、国からの支援を受けるための第一歩として、この制度を活用すべきと言えるでしょう。

DX認定を取得する5つのメリット

DX認定は、単に国からのお墨付きを得るという名誉的な意味合いに留まりません。認定を取得した企業は、税制、金融、人材、ブランディングといった多岐にわたる分野で具体的なメリットを享受できます。これらのメリットは、企業のDX投資を加速させ、持続的な成長を力強く後押しするものです。ここでは、DX認定を取得することで得られる5つの主要なメリットについて、その内容と効果を詳しく解説します。

①税制優遇措置(DX投資促進税制)を受けられる

DX認定を取得する最大のメリットの一つが、「DX投資促進税制」の適用を受けられる可能性があることです。これは、企業がDX推進のために行う特定の設備投資やシステム投資に対して、税額控除または特別償却のいずれかの優遇措置を選択できる制度です。

この税制優遇を受けるためには、DX認定を取得した上で、さらに経済産業大臣から「事業適応計画」の認定を受ける必要があります。事業適応計画とは、DXを通じて生産性向上や新需要開拓などを目指す具体的な計画のことです。

DX投資促進税制の概要

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 | 青色申告書を提出する法人で、事業適応計画の認定を受けたもの(DX認定取得が前提) |

| 対象資産 | 事業適応計画に記載されたソフトウェア、繰延資産(クラウド利用費など)、器具備品、機械装置 |

| 投資額要件 | 投資額の合計が、国内売上高の0.1%以上であること |

| 優遇措置 | 以下のいずれかを選択適用 ・税額控除: 投資額の3%(グループ外の事業者とデータ連携・共有する場合は5%) ・特別償却: 取得価額の30% |

| 適用期間 | 2025年(令和7年)3月31日まで |

(参照:経済産業省「DX投資促進税制」)

この制度のポイントは、ソフトウェアやクラウドサービスの利用費といった無形資産への投資も対象となる点です。従来の設備投資減税は機械装置などの有形固定資産が中心でしたが、DX投資促進税制はデジタル時代の実態に合わせて、ソフトウェア投資やクラウド移行を強力に後押しします。

例えば、ある企業が全社の業務効率化を目指し、基幹システムを刷新してクラウドベースのERP(統合基幹業務システム)を導入したとします。この導入にかかるソフトウェアライセンス費用や開発委託費、そして複数年にわたるクラウド利用料が税制優遇の対象となり得ます。もし、この投資額が1億円であれば、税額控除を選択した場合、300万円(または500万円)が法人税額から直接差し引かれます。これにより、実質的な投資コストが大幅に削減され、より積極的なDX投資の意思決定が可能になります。

特別償却を選択した場合は、初年度に通常よりも多くの減価償却費を計上できます。これにより、初年度の課税所得が圧縮され、納税額を繰り延べる効果があります。これは、投資初期のキャッシュフローを改善させたい企業にとって有効な選択肢です。

このように、DX投資促進税制は、DXの実現に不可欠なデジタル投資のハードルを大きく引き下げ、企業の変革を資金面から直接的に支援する非常に強力なインセンティブです。

②中小企業向けの金融支援が受けられる

DX認定は、特に中小企業にとって大きな資金調達の武器となります。認定を取得した中小企業は、政府系金融機関などから有利な条件で融資を受けられる可能性があります。

代表的なものが、日本政策金融公庫の「IT活用促進資金」です。この融資制度は、情報技術を活用して経営の革新や生産性向上を図る中小企業を対象としており、DX認定事業者はこの制度を利用する際に、通常よりも低い特別利率(基準利率からマイナス)が適用される場合があります。

低金利での融資は、企業の金利負担を軽減し、返済総額を抑える効果があります。これにより、これまで資金的な制約から躊躇していた大規模なシステム投資や、長期的な視点でのDXプロジェクトにも着手しやすくなります。例えば、工場の生産ラインにIoTセンサーを導入してデータを収集・分析するスマートファクトリー化や、顧客データを一元管理するCRM(顧客関係管理)システムの導入といった、中長期的なリターンが見込める投資の実現可能性が高まります。

さらに、中小企業信用保険法の特例も適用されます。これは、民間の金融機関から融持を受ける際に、信用保証協会が提供する保証の限度額が通常枠とは別枠で追加されるというものです。これにより、企業の資金調達能力そのものが向上し、より大きな金額の融資を引き出しやすくなります。

金融機関の視点から見れば、DX認定は「国がDXへの取り組み姿勢と計画の妥当性を認めた企業」という信用補完の役割を果たします。融資審査において、事業の将来性や成長性を評価する上で、DX認定は非常にポジティブな材料となります。企業の経営者が「我が社はDXに本気で取り組み、将来の成長を目指します」と語るだけでなく、それを客観的に証明するDX認定があることで、説得力が格段に増すのです。

このように、DX認定は中小企業がDXを推進する上で最大の障壁となりがちな「資金の壁」を乗り越えるための強力なサポートとなります。

③人材の育成や確保につながる

現代の労働市場、特に優秀なIT人材やデジタルに精通した若手人材の獲得競争は激化しています。こうした人材は、単に給与や待遇だけでなく、企業の将来性や成長機会、働きがいを重視する傾向があります。

DX認定は、求職者に対して「この企業は将来を見据え、デジタル技術を活用した変革に積極的に取り組んでいる先進的な企業である」という強力なメッセージを発信します。これは、企業の採用ブランディングにおいて大きなアドバンテージとなります。自社のウェブサイトや採用ページにDX認定ロゴマークを掲載するだけで、企業の姿勢を明確に示すことができ、他社との差別化につながります。

特に、新しい技術やスキルを学び、キャリアアップを目指す意欲の高い人材にとって、DXに本気で取り組む企業は非常に魅力的に映ります。そのような企業であれば、自身のスキルを活かし、さらに伸ばしていく機会が豊富にあると期待できるからです。結果として、DX認定は優秀な人材を引きつけ、採用競争を有利に進めるための有効なツールとなり得ます。

また、人材への効果は社外だけでなく、社内にも及びます。DX認定の取得プロセスそのものが、全社的にDXの重要性を共有し、従業員の意識改革を促すきっかけとなります。経営層が明確なビジョンと戦略を示し、国からの認定という形でその本気度が示されることで、従業員は「会社は本気で変わろうとしている」と感じ、DXへの取り組みに対するモチベーションが高まります。

これは、リスキリング(学び直し)や新しいデジタルツールの導入に対する前向きな姿勢を生み出します。従業員が自社のDX戦略を理解し、自身の業務がその中でどのような役割を果たすのかを認識することで、主体的な改善活動や新たなアイデアの創出が期待できます。DX認定は、トップダウンの号令とボトムアップの活動を有機的に結びつけ、全社一丸となって変革を推進するための求心力となるのです。

④認定ロゴマークが使用でき、信頼性が向上する

DX認定を受けると、経済産業省が定めた「DX認定ロゴマーク」を使用する権利が得られます。このロゴマークは、自社のウェブサイト、名刺、会社案内、製品カタログ、広告など、様々な媒体で活用できます。

一見、些細なことのように思えるかもしれませんが、このロゴマークがもたらす「信頼性の向上」という効果は計り知れません。ロゴマークは、「国が定めた基準をクリアし、DX推進の準備が整っている企業である」という客観的な証明です。

これは、様々なステークホルダー(利害関係者)に対してポジティブな影響を与えます。

- 取引先に対して: 新規の取引先を開拓する際、DX認定ロゴマークは企業の信頼性を高め、商談を円滑に進める助けとなります。特に、サプライチェーン全体のデジタル化が求められる現代において、DXに積極的な企業であることは、連携しやすいパートナーであるという評価につながります。

- 金融機関に対して: 前述の通り、融資審査において有利に働きます。ロゴマークは、事業の将来性や経営の健全性をアピールする視覚的な証拠となります。

- 顧客に対して: BtoCビジネスであれば、先進的な企業であるというブランドイメージを構築し、顧客からの信頼感を醸成します。BtoBビジネスであれば、安定したサービス提供能力や、将来にわたる継続的なパートナーシップへの期待感を高めます。

- 株主・投資家に対して: 企業が将来の環境変化に対応し、持続的に成長する能力があることを示す材料となり、企業価値の向上に貢献します。

このように、DX認定ロゴマークは、言葉で説明する以上に雄弁に企業の姿勢を物語るコミュニケーションツールです。目に見える形で「国のお墨付き」を示すことで、あらゆるビジネスシーンにおいて無形の信頼資産として機能します。

⑤企業価値やブランドイメージの向上につながる

これまでのメリットの集大成とも言えるのが、企業価値およびブランドイメージの向上です。DX認定は、企業が短期的な利益だけでなく、長期的な視点で経営を行っていることの証となります。

近年、投資の世界では、企業の財務情報だけでなく、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取り組みを評価する「ESG投資」が主流となっています。DXへの取り組みは、この中の「G(ガバナンス)」、つまり企業統治の質を示す重要な要素として認識されつつあります。

DX認定を取得している企業は、

- 経営者が明確なビジョンを持ってリーダーシップを発揮している

- 変化に対応するための戦略と組織体制を構築している

- 情報セキュリティなど、事業継続に不可欠なリスク管理を徹底している

ということを客観的に示しています。これらはまさに、質の高いガバナンス体制が構築されている証拠です。したがって、DX認定はESG評価の向上に直接的につながり、投資家からの資金調達を有利にする可能性があります。

また、ブランドイメージの観点では、「先進性」「信頼性」「将来性」といったポジティブなイメージを強力に訴求できます。特に、伝統的な産業に属する企業がDX認定を取得した場合、そのギャップから「業界の常識を変えようとしている革新的な企業」という強い印象を与えることができます。

このようなポジティブなブランドイメージは、前述の採用活動や取引関係の構築に有利に働くだけでなく、メディアからの注目を集め、PR活動の機会が増えるといった副次的な効果も期待できます。

結論として、DX認定の取得は、税制や金融といった直接的なメリットに加え、人材、信頼、ブランドといった無形の資産を築き上げ、企業の持続的な成長と競争力強化の基盤を構築するための極めて有効な戦略であると言えるでしょう。

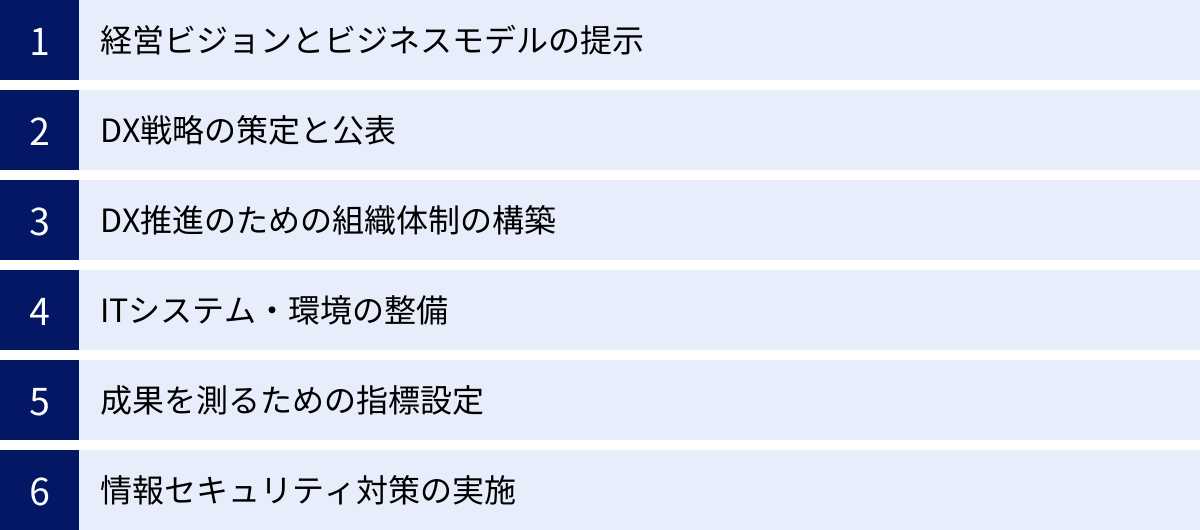

DX認定を受けるための6つの申請要件

DX認定を取得するためには、企業がDXを推進する準備が整っていることを示す必要があります。その基準となるのが、経済産業省が策定した「デジタルガバナンス・コード」です。申請時には、このコードの各項目に対応する自社の取り組みを具体的かつ論理的に説明することが求められます。ここでは、DX認定の核となる6つの申請要件について、それぞれ何をすべきかを詳しく解説します。

①経営ビジョンとビジネスモデルの提示

DX認定の出発点は、経営トップの強いコミットメントにあります。DXは単なるITツールの導入ではなく、経営そのものの変革です。そのため、まず経営者自身がデジタル技術によって自社のビジネスをどのように変革し、社会や顧客にどのような新しい価値を提供していくのか、その明確な「経営ビジョン」を策定し、社内外に示すことが求められます。

この要件で重要なのは、ビジョンが抽象的なスローガンに終わっていないかという点です。「デジタル化を推進します」といった漠然とした目標では不十分です。求められるのは、以下のような具体的な内容です。

- 現状認識と課題: 現在の市場環境、競争環境、そして自社が抱える経営上の課題(例:労働人口の減少による生産性の低下、顧客ニーズの多様化への対応遅れ、既存事業の収益性低下など)を客観的に分析し、なぜ今DXが必要なのかを明確にします。

- 目指すべき姿(To-Beモデル): デジタル技術を活用することで、3年後、5年後にどのような企業になっていたいのか。その姿を具体的に描きます。例えば、「製造業から、製品の稼働データを活用した予知保全サービスを提供するサービス業へと転換する」「地域密着型の小売店から、オンラインとオフラインを融合させた新たな顧客体験を提供するライフスタイル提案企業へと進化する」といったレベルでの具体性が求められます。

- 価値創造のシナリオ: そのビジョンが実現した際に、顧客、従業員、社会といったステークホルダーにどのような価値がもたらされるのかを説明します。

さらに、このビジョンに基づいて「ビジネスモデルをどのように変革するのか」を提示する必要があります。これは、企業の収益構造や事業の仕組みそのものをどう変えるかという計画です。

- 具体例:

- 製品の売り切りモデルからサブスクリプションモデルへの転換: ソフトウェアや産業機械などで、継続的なアップデートやサポートを含めた月額課金制に移行し、顧客との継続的な関係を構築する。

- データ駆動型の新サービス創出: 収集した顧客データや製品稼働データを分析し、パーソナライズされた商品レコメンドや、コンサルティングサービスといった新たな収益源を確立する。

- プラットフォーム事業への展開: 自社の強みを活かして業界のプラットフォームを構築し、他の事業者も巻き込みながらエコシステムを形成する。

これらの経営ビジョンやビジネスモデルの変革像は、経営者が主体となって策定し、その内容が取締役会等で議論・承認されていることが、経営層のコミットメントを示す上で重要となります。

②DX戦略の策定と公表

経営ビジョンという「山の頂」を定めたら、次に必要なのが、その頂にたどり着くための具体的な「登山ルート」、すなわちDX戦略です。DX戦略は、ビジョンを実現するための具体的なアクションプランであり、以下の要素を含む必要があります。

- 戦略の具体性: どのようなデジタル技術(AI、IoT、クラウドなど)を、どの業務領域(製造、販売、マーケティング、バックオフィスなど)に、どのような目的(コスト削減、生産性向上、新規顧客獲得など)で活用するのかを具体的に定めます。

- データ活用の方向性: DXの核となるのはデータ活用です。社内外に散在するデータをどのように収集・統合・分析し、意思決定や新サービス開発に活かしていくのか、その方針を明確にする必要があります。

- ロードマップ: 戦略を時間軸に沿って具体化します。短期(1年)、中期(3年)、長期(5年)といったスパンで、どのような施策をどのような順番で実行していくのか、マイルストーンを設定します。

そして、この要件で特に重要なのが、策定したDX戦略を自社のウェブサイトなどで公表することです。これは「情報処理の促進に関する法律」で定められた義務であり、認定を受けるための必須条件です。

戦略の公表には、以下のような意図があります。

- ステークホルダーへのコミットメント表明: 株主、投資家、顧客、取引先といった社外のステークホルダーに対して、自社のDXへの本気度を伝え、理解と協力を得る。

- 社内への意識浸透: 全従業員がいつでも自社の戦略を確認できるようにすることで、向かうべき方向性を共有し、日々の業務における判断基準とする。

- 透明性の確保: 企業の取り組みをオープンにすることで、社会的な信頼を獲得する。

公表する際には、企業の機密情報に触れない範囲で、できるだけ具体的に記述することが望ましいです。経済産業省やIPA(情報処理推進機構)のウェブサイトでは、他の認定事業者が公表している戦略の事例が紹介されているため、それらを参考にすると良いでしょう。

③DX推進のための組織体制の構築

優れたビジョンと戦略があっても、それを実行する「人」と「組織」がなければ絵に描いた餅に終わってしまいます。DX認定では、DXを強力に推進するための組織体制が整備されていることが求められます。

ここでのポイントは、経営層のリーダーシップが現場まで浸透する仕組みがあるか、という点です。

- DX推進担当部署・責任者の設置: 全社横断的にDXを推進するための専門部署や、CDO(Chief Digital Officer)やCIO(Chief Information Officer)といった経営層の役員を責任者として明確に任命することが推奨されます。これにより、部門間の壁を越えた連携や、迅速な意思決定が可能になります。

- 経営層の関与: DXに関する取り組みが、定期的に取締役会などの経営会議に報告され、経営層がその進捗を監督・支援する体制が不可欠です。単に担当部署に丸投げするのではなく、経営マターとして捉えている姿勢を示す必要があります。

- マインドセットの醸成と人材育成: 組織体制は、役職や部署といった「ハコ」を作るだけでは不十分です。全従業員がDXの重要性を理解し、変化を前向きに捉える「マインドセット」を醸成するための取り組みも重要です。具体的には、DXに関する研修プログラムの実施、デジタルツール活用の勉強会、新しい挑戦を奨励する人事評価制度の導入などが挙げられます。また、DXをリードする専門人材(データサイエンティスト、UI/UXデザイナーなど)の育成や確保に関する計画も求められます。

これらの体制は、企業の規模や業態に応じて最適な形は異なります。重要なのは、自社の状況に合わせて、DXを円滑かつ継続的に実行できる実効性のある体制を構築し、それを対外的に説明できることです。

④ITシステム・環境の整備

DXの土台となるのが、柔軟で拡張性の高いITシステム・インフラ環境です。多くの日本企業が課題として抱える「レガシーシステム」からの脱却は、この要件の中心的なテーマとなります。

申請にあたっては、まず自社のITシステム全体の現状を正確に把握し、課題を特定することから始まります。

- 技術的負債の棚卸し: どのシステムが老朽化しているのか、ブラックボックス化している部分はどこか、データ連携の障壁は何か、といった「技術的負債」を洗い出します。

- 課題の明確化: それらの技術的負債が、ビジネス上のどのような機会損失やリスクにつながっているのか(例:新サービスの迅速な投入ができない、データがサイロ化し全社的な分析ができない、保守コストが高騰している)を具体的に分析します。

その上で、これらの課題を解決するためのITシステム刷新の具体的な計画を提示する必要があります。

- クラウド活用の推進: サーバーやソフトウェアを自社で保有するオンプレミス型から、必要に応じてリソースを利用できるクラウド型へ移行する計画。これにより、コスト削減、拡張性・柔軟性の向上、最新技術への追随が容易になります。

- データ連携基盤の構築: 部門ごとに分断されたデータを一元的に収集・管理・活用するための基盤(DWH: データウェアハウス、データレイクなど)を整備する計画。

- 開発手法の見直し: 従来のウォーターフォール型開発だけでなく、変化に迅速に対応できるアジャイル開発やDevOpsといったモダンな開発手法を導入する方針。

- ツールの導入計画: コミュニケーションを円滑にするチャットツール、業務を自動化するRPA、ペーパーレス化を推進する電子契約サービスなど、具体的なツールの導入計画。

この要件は、単に最新のITシステムを導入することだけを求めているわけではありません。自社のビジネス戦略と連携させ、将来の成長を支えるためのIT環境をどのように構築していくのか、そのロードマップと投資計画を明確に示すことが重要です。

⑤成果を測るための指標設定

DXは、投資して終わりではありません。その取り組みが実際にどのような成果をもたらしているのかを客観的に評価し、次のアクションにつなげるPDCAサイクルを回すことが不可欠です。そのため、DXの進捗度や達成度を測るための定量的な指標(KPI: Key Performance Indicator)を設定することが要件とされています。

KPIは、策定したDX戦略と連動している必要があります。例えば、戦略の目的が「業務効率化による生産性向上」であれば、以下のようなKPIが考えられます。

- 業務効率に関するKPI:

- 特定の業務にかかる処理時間の削減率

- RPAによる業務自動化時間

- ペーパーレス化による紙・印刷コストの削減額

- 顧客価値に関するKPI:

- 顧客満足度スコア(CSAT)やネットプロモータースコア(NPS)の向上率

- Webサイトからの問い合わせ件数、コンバージョン率

- 解約率(チャーンレート)の低下

- 新規事業に関するKPI:

- デジタル技術を活用した新サービスの売上高

- 新規顧客獲得数

- 新製品・サービスの市場投入までのリードタイム短縮

これらのKPIを設定する際には、測定可能(Measurable)で、達成可能(Achievable)であり、かつ自社の戦略に関連性(Relevant)があることが重要です。漠然とした目標ではなく、具体的な数値目標を掲げ、それを定期的にモニタリングし、評価・改善していく仕組みが整っていることを示す必要があります。

設定したKPIは、DX推進部署だけでなく、関連する事業部門や経営層にも共有され、進捗状況が定期的にレビューされる体制を構築することが求められます。

⑥情報セキュリティ対策の実施

DXの推進は、利便性や効率性を向上させる一方で、サイバー攻撃の対象領域を拡大させ、情報漏洩などのセキュリティリスクを増大させます。企業が安心してDXを進めるためには、堅牢な情報セキュリティ対策が不可欠であり、DX認定においても重要な要件とされています。

この要件では、企業がサイバーセキュリティリスクを経営上の重要課題として認識し、組織的な対策を講じていることを示す必要があります。

- 情報セキュリティポリシーの策定と公表: 企業としての情報セキュリティに関する基本方針を明確に文書化し、社内外に公表することが求められます。これは、企業がセキュリティに対して責任ある姿勢を持っていることを示す基本となります。

- 推進体制の構築: セキュリティ対策を推進する責任者(CISO: Chief Information Security Officerなど)を任命し、インシデント発生時に迅速に対応するチーム(CSIRT: Computer Security Incident Response Team)を設置するなど、組織的な体制を整備します。

- 具体的な対策の実施:

- 技術的対策: ファイアウォール、ウイルス対策ソフトの導入、不正アクセス検知システム(IDS/IPS)の運用、従業員端末のセキュリティ管理(EDR)など。

- 人的・物理的対策: 従業員への定期的なセキュリティ教育・訓練の実施、入退室管理、重要データのアクセス権限の厳格な管理など。

- 外部認証の取得: ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証である「ISO/IEC 27001」や、プライバシーマークなどの第三者認証を取得している場合、それはセキュリティ対策レベルの高さを客観的に示す強力な証拠となります。

DXによってビジネスのデジタル化が進むほど、セキュリティは事業継続の生命線となります。守りのセキュリティだけでなく、ビジネスの成長を支える「攻めのセキュリティ」という視点を持ち、継続的に対策を強化していく姿勢を示すことが、この要件をクリアする鍵となります。

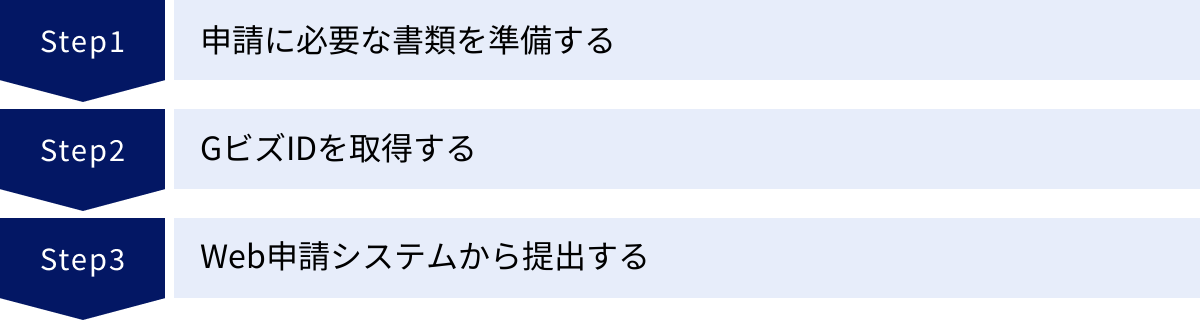

DX認定の申請方法・3つのステップ

DX認定の申請は、必要な準備を整えれば、オンラインで完結することができます。手続き自体は複雑ではありませんが、提出書類の準備に時間がかかるため、計画的に進めることが重要です。ここでは、申請を3つのステップに分けて、具体的に何をすべきかを解説します。

①申請に必要な書類を準備する

申請の成否を分ける最も重要なステップが、この書類準備です。IPA(情報処理推進機構)が定める様式に従い、自社のDXへの取り組みを漏れなく記述する必要があります。主に必要となるのは以下の4点です。

申請書

申請の核となる書類です。IPAのDX認定制度のウェブサイトから指定の様式(Excelファイル)をダウンロードして作成します。申請書には、主に以下の内容を記載します。

- 企業情報: 会社名、所在地、法人番号、代表者名などの基本情報。

- 認定基準への適合に関する説明: 前章で解説した「DX認定を受けるための6つの申請要件」の各項目について、自社がどのように適合しているかを具体的に記述します。ここが審査の最重要ポイントとなるため、「経営ビジョン」「DX戦略」「推進体制」などを、誰が読んでも理解できるように論理的かつ具体的に説明する必要があります。

- 指標(KPI): DXの成果を測るために設定したKPIとその目標値を記載します。

申請書の作成にあたっては、IPAが公開している「申請のガイダンス」を熟読することが不可欠です。ガイダンスには、各項目でどのような内容が求められているのか、記述のポイントなどが詳細に解説されています。

申請チェックシート

こちらもIPAのウェブサイトからダウンロードできる指定様式(Excelファイル)です。このシートは、申請者が申請要件を自己チェックするためのものです。

シートには、認定基準の各項目がリストアップされており、それぞれについて「対応済み」「未対応」などを選択し、対応状況の根拠となる申請書内の記載箇所や、添付資料の該当ページを明記します。審査官が申請内容をスムーズに確認できるようにするための補助資料であり、提出は必須です。このチェックシートを埋めていく過程で、申請内容に漏れや不備がないかを確認することができます。

財務諸表

企業の財務状況を示すために、直近の事業年度(一期分)の財務諸表の提出が必要です。具体的には、以下の書類の写し(PDF形式など)を準備します。

- 貸借対照表(B/S)

- 損益計算書(P/L)

- 株主資本等変動計算書(S/S)

- 個別注記表

これらの書類は、税務申告時に作成したもので問題ありません。設立後、最初の決算期を迎えていない企業は申請できないため注意が必要です。

経営ビジョンや戦略に関する資料

申請書の内容を補足し、取り組みの具体性を証明するためのエビデンス(証拠)となる資料です。必須ではありませんが、提出することで審査における説得力が高まります。

代表的な資料は、「DX戦略を公表している自社ウェブサイトのURL」です。前述の通り、戦略の公表は必須要件であるため、このURLは必ず提出することになります。

その他、以下のような資料が考えられます。

- 中期経営計画書: 会社の公式な経営計画の中にDXに関する記述があれば、その部分を抜粋して提出します。

- 取締役会の議事録: DX戦略が取締役会で承認されたことを示す議事録の写し(該当部分のみで可)。経営層のコミットメントを証明する強力な資料となります。

- 社内向けのDX推進計画書: より詳細なロードマップや体制図、予算計画などが記載された内部資料。

- 情報セキュリティポリシー: 策定・公表しているセキュリティポリシーの文書そのもの。

これらの補足資料は、申請書の記述内容が単なる作文ではなく、実際に社内で議論され、計画されていることの裏付けとなります。「百聞は一見にしかず」の言葉通り、具体的な資料を添付することで、審査官の理解を助け、認定の可能性を高めることができます。

②GビズIDを取得する

DX認定の申請は、政府が運営する法人・個人事業主向け共通認証システム「GビズID」を利用して行います。そのため、事前にGビズIDのアカウントを取得しておく必要があります。

GビズIDには複数のアカウントタイプがありますが、DX認定の申請に必要なのは「gBizIDプライム」というアカウントです。このアカウントは、印鑑証明書と登録印鑑で本人確認を行うため、セキュリティレベルが高く、一つのIDとパスワードで様々な行政サービスにログインできるものです。

GビズIDの取得プロセスは以下の通りです。

- オンラインでの申請情報入力: GビズIDの公式サイトにアクセスし、法人情報や代表者情報などを入力します。

- 申請書の作成・印刷: 入力内容に基づいて申請書が作成されるので、それをダウンロードして印刷します。

- 押印・郵送: 印刷した申請書に、法務局に登録している代表者印(実印)を押印します。

- 必要書類とともに郵送: 押印した申請書と、3ヶ月以内に発行された「印鑑証明書(原本)」をGビズID運用センターへ郵送します。

ここで最も注意すべき点は、アカウント発行までにかかる時間です。郵送後、審査が行われ、問題がなければアカウントが開設されますが、このプロセスには通常2〜3週間程度かかります。申請が集中する時期には、さらに時間がかかる可能性もあります。

DX認定の申請をしようと決めたら、まず最初にGビズIDの取得手続きに着手することをおすすめします。書類準備と並行して進めることで、いざ申請という段階で「IDがなくて申請できない」という事態を防ぐことができます。GビズIDの早期取得は、スムーズな申請の鍵となります。

③Web申請システムから提出する

必要な書類がすべて揃い、GビズIDプライムのアカウントも取得できたら、いよいよ最終ステップの申請です。申請は、IPAが運営する「DX認定制度 申請受付システム」から行います。

- システムへログイン: 申請受付システムのサイトにアクセスし、取得したGビズIDプライムのアカウントでログインします。

- 申請情報の入力: 画面の指示に従い、申請者の情報などを入力します。申請書の記載内容と相違がないように注意します。

- 書類のアップロード: 準備した「申請書」「申請チェックシート」「財務諸表」「補足資料」の各ファイルを、それぞれ指定された場所にアップロードします。ファイル形式(PDF, Excelなど)やファイルサイズの上限を確認しておきましょう。

- 申請内容の最終確認と提出: すべての入力・アップロードが完了したら、内容に間違いがないかを最終確認し、「申請」ボタンをクリックします。

これで申請手続きは完了です。申請が受け付けられると、登録したメールアドレスに受付完了の通知が届きます。

申請後の流れとしては、まずIPAの事務局による「形式審査」が行われます。ここでは、提出書類に漏れがないか、必須項目が記載されているかといった形式的なチェックが行われます。不備があった場合は、修正依頼の連絡が来るので、速やかに対応する必要があります。

形式審査を通過すると、次に審査委員会による「内容審査」に進みます。ここでは、申請書に記載された内容が、デジタルガバナンス・コードの基準を満たしているかが実質的に審査されます。

最終的に認定が決定すると、メールで認定通知が届き、後日、IPAのウェブサイトで認定事業者として社名が公表されます。申請から認定までの標準処理期間は、申請受付後60営業日(約3ヶ月)とされていますが、申請の混雑状況や内容の確認にかかる時間によって変動する可能性があります。

DX認定を取得した後の注意点

DX認定の取得は、ゴールではなく、本格的なDXジャーニーのスタートラインに立ったことを意味します。認定という公的な評価を維持し、さらに企業価値を高めていくためには、認定後も継続的な取り組みが不可欠です。ここでは、DX認定を取得した後に特に注意すべき2つの点について解説します。

DX推進指標に基づく自己分析を定期的に行う

DX認定は、申請時点での「DX-Ready(DXの準備が整っている状態)」を証明するものですが、ビジネス環境は常に変化し、自社のDXも進化し続ける必要があります。そのため、一度立てた戦略や計画が現状に適しているかを定期的に見直し、改善していくPDCAサイクルを回すことが極めて重要です。

そのための有効なツールが、認定申請の準備段階でも活用した「DX推進指標」です。この指標は、DXの進捗状況を客観的に評価するためのフレームワークであり、IPAは認定事業者に対して、少なくとも年に1回、このDX推進指標を用いた自己分析を実施し、その結果をIPAに提出することを求めています。

この定期的な自己分析には、以下のような目的とメリットがあります。

- 進捗の客観的な可視化: DX戦略に基づいて進めてきた各施策が、実際にどのような成果を上げているのか、あるいはどこに課題があるのかを、定性・定量の両面から客観的に把握できます。「経営層のコミットメントは維持されているか」「人材育成は計画通り進んでいるか」「ITシステムの刷新はビジネス貢献につながっているか」といった点を、指標に沿ってチェックすることで、進捗状況が明確になります。

- 新たな課題の発見: 自己分析を行う過程で、当初は想定していなかった新たな課題やボトルネックが明らかになることがあります。例えば、「部門間のデータ連携が思ったように進んでいない」「導入したツールが現場で十分に活用されていない」といった実態が浮かび上がることがあります。

- 戦略の見直しと軌道修正: 自己分析の結果を踏まえ、DX戦略そのものを見直すきっかけとなります。市場の変化や技術の進展に対応し、より実効性の高い戦略へと軌道修正していくことが、DXを成功させる上で不可欠です。

- ベストプラクティスとの比較: IPAは、提出された自己分析の結果を匿名で集計・分析し、全体の傾向や優良事例(ベンチマーク)を公表しています。自社の状況を、同業他社や業界全体の平均値と比較することで、自社の立ち位置を相対的に把握し、次なる目標設定に活かすことができます。

DX認定は、一度取得すれば永続するものではありません。認定を維持するためには、このような継続的な自己評価と改善活動が求められているのです。このプロセスを形骸化させず、真に自社の変革を促すための重要な経営サイクルとして定着させることが、認定取得の効果を最大化する鍵となります。

認定内容の更新を忘れない

DX認定には有効期間が定められています。認定の有効期間は、認定日から起算して2年間です。この期間が満了すると、認定は自動的に失効してしまいます。

認定を継続するためには、有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。更新申請は、有効期間満了日の90日前から30日前までの間に行う必要があります。この期間を過ぎてしまうと更新申請ができなくなり、再度、新規で申請し直さなければならなくなるため、スケジュールの管理には十分な注意が必要です。

更新申請の手続きは、基本的には新規申請時と同様の流れになります。

- 最新の状況に基づき申請書類を作成: この2年間でのDXの進捗状況や、見直された新たな戦略・ビジョンを反映させて、申請書やチェックシートを再度作成します。初回申請時の内容をそのまま流用するのではなく、この間の変化や成果を具体的に記述することが重要です。

- GビズIDを使用してWeb申請システムから提出: 新規申請時と同じシステムを使って、更新申請を行います。

更新審査では、この2年間で企業がDXに対して継続的に取り組み、具体的な進展があったかどうかが評価されます。定期的な自己分析を怠らず、PDCAサイクルを回してきた実績を示すことができれば、更新はスムーズに進むでしょう。逆に、認定取得後に取り組みが停滞していると判断された場合は、更新が認められない可能性もあります。

認定の更新は、単なる事務手続きではなく、自社のDXの歩みを2年ごとに総括し、次の2年間の計画を再確認する重要な機会です。この更新プロセスを、企業の成長を加速させるためのマイルストーンとして積極的に活用していく姿勢が求められます。うっかり更新を忘れてロゴマークが使えなくなったり、関連する優遇措置が受けられなくなったりする事態を避けるためにも、担当者は有効期間満了日をしっかりと管理し、余裕を持ったスケジュールで更新準備を進めましょう。

DX認定と関連する制度

DX認定は、国が推進するDX関連施策の土台となる制度ですが、その上位に位置づけられる、よりステップアップした制度も存在します。それが「DXセレクション」と「DX銘柄」です。これらの制度とDX認定との違いを理解することで、自社が目指すべきDXのロードマップをより明確に描くことができます。

| 制度名 | 対象 | 目的 | 位置づけ |

|---|---|---|---|

| DX認定 | 全ての法人 | DX推進の準備が整っている企業(DX-Ready)の認定 | DX関連施策のベースとなる制度。各種支援の前提条件。 |

| DXセレクション | 中小企業 | 中小企業のDXに関する優良事例の選定・公表 | DX認定取得が応募要件の一つ。中小企業のロールモデルを示す。 |

| DX銘柄 | 東京証券取引所の上場企業 | 特に優れたDX実績を持つ企業の選定・公表 | DX認定取得が応募要件。日本のトップランナーを示す。 |

DXセレクションとの違い

「DXセレクション」は、経済産業省が主催する、中堅・中小企業等のDXへの取り組みの中でも、特に優れた事例を選定して公表する制度です。

DX認定が「DXを推進する準備が整っているか(DX-Ready)」を評価するのに対し、DXセレクションは「実際にDXを推進し、具体的な成果を上げているか」という実践と成果に焦点を当てている点が大きな違いです。

- 対象: DXセレクションの対象は、中堅企業、中小企業、小規模事業者に限定されています。大企業は対象外です。

- 目的: 全国のモデルケースとなるような中小企業の優良事例を発掘し、広く紹介することで、他の中小企業がDXに取り組む際の参考にしてもらい、DXの裾野を広げることを目的としています。

- 位置づけ: DXセレクションに応募するための前提条件として、原則としてDX認定を取得していることが求められます(もしくは申請中であること)。つまり、「DX認定」がDXへの挑戦権を得るための第一歩であり、「DXセレクション」はその挑戦者の中から優れた実績を上げた企業を表彰する、いわば「優良実践賞」のような位置づけです。

DXセレクションに選定されると、企業のウェブサイトでその実績が詳細に紹介されるなど、強力なPR効果が期待できます。これは、採用活動や新規取引先の開拓において、非常に大きなアドバンテージとなります。中小企業にとっては、DX認定の次のステップとして、DXセレクションへの選定を目指すことが、DX推進の大きなモチベーションとなるでしょう。

DX銘柄との違い

「DX銘柄」は、経済産業省と東京証券取引所が共同で実施している制度で、東京証券取引所の上場企業の中から、企業価値の向上につながるDXを推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている企業を選定するものです。

DX認定やDXセレクションと比較した際の違いは、より明確です。

- 対象: DX銘柄の対象は、東京証券取引所に上場している企業に限定されます。非上場企業や中小企業は対象外です。

- 目的: 日本の株式市場の活性化と、日本全体の競争力強化を目的としています。DXに積極的に取り組み、成果を上げている企業を「銘柄」として選定・公表することで、投資家に対して魅力的な投資先を示し、企業のさらなるDX投資を促す狙いがあります。

- 位置づけ: DX銘柄に選定されるためには、DX認定を取得していることが必須の応募資格となっています。その上で、ROE(自己資本利益率)などの財務指標や、具体的なDXの取り組み内容に関する厳しい審査をクリアする必要があります。まさに、日本のDX推進におけるトップランナー企業を選出する制度であり、「DXの殿堂入り」とも言える最高峰の位置づけです。

DX銘柄に選定されることは、投資家からの評価を格段に高め、企業価値の向上に直結します。また、社会全体に対して「日本を代表するDX先進企業」であるという極めて強力なブランドイメージを確立することができます。

このように、「DX認定」を全ての企業のスタートラインとし、中小企業は「DXセレクション」を、上場企業は「DX銘柄」を、それぞれ次の目標として見据えるという段階的な構造になっています。この全体像を把握することで、自社が今どのステージにいて、次に何を目指すべきかを戦略的に考えることができるようになります。

DX推進に役立つおすすめツール3選

DX認定の要件を満たし、実際のDXを推進していくためには、具体的なデジタルツールの活用が不可欠です。ここでは、多くの企業で導入が進み、DXの様々な側面(ペーパーレス化、バックオフィス業務効率化、現場主導の業務改善)に貢献する代表的なツールを3つ紹介します。

①GMOサイン

「GMOサイン」は、契約業務のDX、すなわちペーパーレス化を実現する電子契約サービスです。従来の紙の契約書で発生していた印刷、製本、押印、郵送、保管といった一連のプロセスを、すべてクラウド上で完結させることができます。

(参照:GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 公式サイト)

主なメリットとDXへの貢献:

- 業務効率の大幅な向上: 契約書の郵送や返送を待つ時間がなくなり、契約締結までのリードタイムを劇的に短縮できます。契約業務にかかっていた担当者の工数を削減し、より付加価値の高い業務に集中させることが可能になります。

- コスト削減: 印刷代、インク代、郵送費、そして契約書に貼付する印紙代(電子契約では不要)といった直接的なコストを削減できます。また、書庫などで物理的に保管していた契約書の管理コストも不要になります。

- コンプライアンス強化とセキュリティ向上: GMOサインのような電子契約サービスは、誰が、いつ、何に合意したかという証拠情報(電子署名、タイムスタンプ)を記録します。これにより、紙の契約書よりも高い証拠能力を担保できます。また、契約書の紛失や改ざん、閲覧権限のない者によるアクセスといったリスクを低減し、内部統制の強化につながります。

契約業務は、ほぼすべての企業に存在する基本的な業務です。この領域をデジタル化することは、DXの第一歩として着手しやすく、費用対効果も実感しやすいため、多くの企業にとって効果的な選択肢となります。

②freee会計

「freee会計」は、バックオフィス業務、特に経理・会計業務のDXを推進するクラウド会計ソフトです。日々の取引入力から決算書の作成まで、会計業務全体を効率化する機能が搭載されています。

(参照:freee株式会社 公式サイト)

主なメリットとDXへの貢献:

- 業務の自動化: 銀行口座やクレジットカードの明細データを自動で取り込み、AIが勘定科目を推測して仕訳を提案します。これにより、手入力の手間とミスを大幅に削減し、経理担当者の負担を軽減します。

- 経営状況のリアルタイム可視化: データがリアルタイムで更新されるため、経営者はいつでも最新の売上や費用、資金繰りの状況をダッシュボードで確認できます。これにより、勘や経験に頼るのではなく、データに基づいた迅速な経営判断(データドリブン経営)が可能になります。

- 法改正への自動対応: 消費税率の変更や電子帳簿保存法の要件緩和など、頻繁に行われる法改正や制度変更に対して、ソフトウェアが自動でアップデート対応します。企業側で複雑な要件を都度調査し、システムを改修する必要がなくなります。

バックオフィス業務は、直接利益を生む部門ではありませんが、その非効率性は経営の足かせとなります。freee会計のようなクラウドサービスを活用してバックオフィスをDXすることは、全社の生産性向上と、経営の意思決定スピードの向上に直結する重要な取り組みです。

③kintone

「kintone(キントーン)」は、サイボウズ株式会社が提供する業務改善プラットフォームです。プログラミングの専門知識がなくても、ドラッグ&ドロップなどの簡単な操作で、自社の業務に合わせた業務アプリケーション(アプリ)を自由に作成できます。

(参照:サイボウズ株式会社 公式サイト)

主なメリットとDXへの貢献:

- 現場主導のDX(ボトムアップDX)の実現: 従来のシステム開発は情報システム部門が主導していましたが、kintoneを使えば、業務内容を最もよく知る現場の担当者自身が、自分たちの手で課題解決のためのツールを作成できます。これにより、全社的なDX文化の醸成につながります。

- 情報の散在・属人化の解消: Excelやメール、紙の書類などでバラバラに管理されがちな情報を、kintone上で作成したアプリに一元化できます。例えば、顧客管理、案件進捗管理、日報、問い合わせ管理などを一元的に行うことで、チーム内での情報共有がスムーズになり、業務の属人化を防ぎます。

- スピーディで柔軟な業務改善: 業務の変化に合わせて、アプリの項目を追加したり、プロセスを変更したりといった改善を、迅速かつ柔軟に行うことができます。外部の業者に開発を依頼する必要がないため、PDCAサイクルを高速で回し、継続的な業務改善を実現できます。

DXはトップダウンの戦略だけでなく、現場の小さな改善の積み重ねも同様に重要です。kintoneは、従業員一人ひとりがDXの当事者となるための強力な武器となり、組織全体の変革力を高める上で大きな役割を果たします。

DX認定に関するよくある質問

DX認定制度に関して、多くの企業担当者が抱く疑問点をQ&A形式でまとめました。申請を検討する際の参考にしてください。

認定の有効期間は?

DX認定の有効期間は、認定日から起算して2年間です。

有効期間が満了すると、認定は自動的に失効します。認定を継続したい場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までの間に、更新申請の手続きを行う必要があります。更新手続きを忘れると、再度新規での申請が必要となるため、スケジュールの管理が重要です。

申請から認定までの期間はどれくらい?

IPA(情報処理推進機構)が公表している標準処理期間は、「申請受付後、60営業日」とされています。

これは、土日祝日を除いて約3ヶ月に相当します。ただし、これはあくまで目安であり、申請が集中している時期や、申請書類に不備があって修正に時間がかかった場合などは、これ以上の期間を要することもあります。申請を検討している場合は、この期間を考慮に入れて、余裕を持った計画を立てることをおすすめします。

申請にかかる費用は?

DX認定の申請手続き自体に、国やIPAに支払う費用は一切かかりません。申請は無料です。

ただし、これは自社で全ての申請準備を行った場合の話です。申請書の作成やDX戦略の策定にあたり、外部のコンサルティング会社や行政書士などの専門家の支援を受ける場合は、当然ながらそのコンサルティング費用が別途発生します。自社のリソースやノウハウを考慮し、外部の支援を活用するかどうかを検討すると良いでしょう。

まとめ

本記事では、DX認定事業者制度について、その概要からメリット、申請要件、手続き、さらには認定後の注意点まで、多角的に詳しく解説してきました。

DX認定事業者制度は、国が企業のDX推進を後押しするために設けた、法律に基づく公的な制度です。この制度の根幹には、「2025年の崖」に象徴される日本の産業界が抱える課題への強い危機感があり、企業の変革を促すための羅針盤として機能します。

認定を取得することで、企業は以下のような多岐にわたるメリットを享受できます。

- DX投資促進税制による税制優遇

- 日本政策金融公庫などからの有利な金融支援

- 採用市場における優秀な人材の確保

- 認定ロゴマークの使用による社会的な信頼性の向上

- ESG評価の向上などによる企業価値・ブランドイメージの向上

これらのメリットは、DX推進の障壁となりがちな「資金」「人材」「信頼」といった経営資源を補強し、企業の変革を力強く後押しします。

認定を受けるためには、「経営ビジョンの提示」「DX戦略の策定と公表」「推進体制の構築」といった6つの要件をクリアし、自社が「DX-Ready(DXを推進する準備が整っている)」であることを証明する必要があります。このプロセス自体が、自社の現状を客観的に見つめ直し、DX戦略を体系的に整理する絶好の機会となります。

申請は、GビズIDを取得した上で、IPAのWeb申請システムから行います。手続きはオンラインで完結しますが、申請書類の準備には相応の時間がかかるため、計画的な進行が不可欠です。

そして最も重要なのは、DX認定はゴールではなく、持続的な成長に向けた新たなスタートラインであるという認識です。認定後も、DX推進指標に基づく定期的な自己分析を行い、PDCAサイクルを回し続けること、そして2年ごとの更新手続きを忘れずに行うことが、認定の価値を真に活かす鍵となります。

現代の不確実で変化の激しい時代において、DXへの取り組みはもはや選択肢ではなく、企業の生存と成長に不可欠な要素です。DX認定制度を戦略的に活用し、自社の変革を加速させ、未来に向けた確かな一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。