現代のビジネス環境は、デジタル技術の急速な進化と市場のグローバル化により、かつてない速さで変化しています。このような状況下で企業が持続的に成長し、競争優位性を維持するためには、デジタルトランスフォーメーション(DX)への取り組みが不可欠です。しかし、多くの企業が「DXを始めたいが、何から手をつければ良いかわからない」「具体的な計画の立て方がわからない」といった課題に直面しています。

本記事では、そのような課題を解決するために、DX戦略の基本的な考え方から、具体的な立案手順、役立つフレームワーク、そして成功の鍵となるポイントまでを網羅的に解説します。DXは単なるITツールの導入ではありません。ビジネスモデル、業務プロセス、組織文化そのものを変革し、新たな価値を創造するための経営戦略です。

この記事を読み終える頃には、自社の状況に合わせたDX戦略を策定し、実行に移すための明確な道筋が見えているはずです。企業の未来を切り拓くための第一歩を、ここから始めましょう。

DX戦略とは

DX戦略とは、企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を成功させるために策定する、長期的かつ全社的な計画です。それは、単に新しいテクノロジーを導入するだけの「IT戦略」とは一線を画します。DX戦略の核心は、デジタル技術を駆使して、既存のビジネスモデルや業務プロセス、さらには組織文化や顧客体験を根本から変革し、新たな価値を創造することにあります。この戦略は、企業が変化の激しい市場環境に適応し、持続的な成長を遂げるための羅針盤となる重要なものです。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の定義

DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉は広く使われるようになりましたが、その定義を正確に理解することが戦略立案の第一歩です。

経済産業省が公表している「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)Ver. 2.0」では、DXを次のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」

(参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)Ver. 2.0」)

この定義からわかるように、DXの本質は以下の3つの要素に集約されます。

- データとデジタル技術の活用: AI、IoT、クラウド、ビッグデータなどの先端技術をビジネスの核として活用します。

- ビジネスモデルの変革: 従来製品の売り切りモデルから、サービスを提供するサブスクリプションモデルへの転換など、収益構造そのものを変革します。

- 組織・文化の変革: 縦割り組織の弊害をなくし、部門横断で迅速な意思決定ができるアジャイルな組織文化を醸成します。

つまり、DXとは「技術による変革」だけでなく、「ビジネスと組織の変革」を伴う、包括的な経営改革であると理解することが重要です。技術はあくまで変革を実現するための「手段」であり、目的は競争優位性の確立と新たな価値創造にあります。

DX戦略の重要性と目的

DX戦略がなぜこれほどまでに重要視されるのでしょうか。その理由は、現代のビジネス環境が抱える課題と、DXがもたらす可能性にあります。DX戦略を策定する主な目的は、大きく分けて以下の4つに分類できます。

- 競争優位性の確立:

デジタル技術を活用して新たなビジネスモデルを創出し、競合他社との差別化を図ります。例えば、製造業が製品にセンサーを組み込み、稼働データを収集・分析することで、故障予知や遠隔メンテナンスといった付加価値の高いサービスを提供するなどがこれにあたります。これにより、単なる「モノ売り」から脱却し、継続的な顧客関係を築く「コト売り」へとシフトできます。 - 顧客体験(CX)の向上:

顧客データを分析し、一人ひとりのニーズに合わせたパーソナライズされた商品やサービスを提供します。オンラインとオフラインの顧客接点をシームレスに連携させ、いつでもどこでも一貫した質の高い体験を提供することで、顧客満足度とロイヤルティを高めることができます。 - 業務効率化と生産性向上:

RPA(Robotic Process Automation)やAIを活用して定型業務を自動化したり、散在するデータを一元管理して誰もが必要な情報にアクセスできるようにしたりすることで、業務プロセスを抜本的に見直します。これにより、従業員はより付加価値の高い創造的な業務に集中できるようになり、組織全体の生産性が向上します。 - 新たな価値創造とイノベーションの促進:

社内外のデータを組み合わせ、これまで見えていなかったインサイト(洞察)を発見し、新しい製品・サービスの開発につなげます。また、アジャイルな開発手法やオープンイノベーションを取り入れることで、変化に迅速に対応し、継続的にイノベーションを生み出す企業体質を構築します。

これらの目的を達成するためには、場当たり的な取り組みではなく、全社的な視点から練られた「戦略」が不可欠なのです。

なぜ今DX戦略が必要なのか

「DXの重要性は理解できるが、なぜ“今”急いで取り組む必要があるのか」という疑問を持つ方もいるかもしれません。その背景には、避けては通れないいくつかの大きな環境変化があります。

第一に、「2025年の崖」と称される問題です。これは経済産業省の「DXレポート」で指摘された問題で、多くの企業で利用されている既存の基幹システム(レガシーシステム)が、複雑化・老朽化・ブラックボックス化することにより、2025年以降、年間最大12兆円の経済損失が生じる可能性があるという警告です。(参照:経済産業省「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」)レガシーシステムを放置すれば、維持管理費が高騰するだけでなく、新しいデジタル技術との連携が困難になり、データ活用も進みません。これが、企業の競争力を著しく削ぐ大きなリスクとなります。

第二に、市場と顧客ニーズの急速な変化です。スマートフォンの普及により、消費者はいつでもどこでも情報を収集し、商品を購入できるようになりました。これにより、顧客の購買行動は大きく変化し、ニーズも多様化・個別化しています。このような変化に対応できない企業は、顧客から選ばれなくなり、市場から取り残されてしまうでしょう。

第三に、破壊的イノベーターの台頭です。デジタル技術を武器に、従来にはなかったビジネスモデルで既存の業界秩序を破壊する、いわゆる「デジタル・ディスラプター」が次々と登場しています。異業種からの参入も活発化しており、もはや従来の競合だけを見ていれば安泰という時代ではありません。

これらの脅威は、裏を返せば大きなチャンスでもあります。DX戦略をいち早く策定し、実行に移すことで、これらの課題を克服し、むしろ変化を味方につけて成長の機会とすることができるのです。

DX戦略がないと起こりうること

もし、明確なDX戦略を持たずに、場当たり的にデジタルツールを導入したり、DXの取り組みを先延ばしにしたりすると、企業はどのような事態に陥るのでしょうか。具体的には、以下のような深刻な問題が起こり得ます。

- 全社的な方向性の欠如と投資の非効率化:

戦略がないままでは、各部署がバラバラにITツールを導入してしまい、サイロ化(部署間の情報連携が取れない状態)が深刻化します。結果として、全社最適とは程遠い「部分最適」に陥り、重複投資や無駄なコストが発生します。 - レガシーシステムの技術的負債の増大:

前述の「2025年の崖」問題が現実のものとなります。古いシステムを使い続けることで、セキュリティリスクは高まり、維持・運用コストは膨らみ続けます。そして、いざ新しいシステムに移行しようとしても、複雑すぎて誰も手を付けられない「技術的負債」となって経営を圧迫します。 - データ活用の遅れによる競争力の低下:

データが社内に散在し、統合・分析ができないため、勘や経験に頼った意思決定から脱却できません。競合他社がデータを駆使して顧客ニーズを的確に捉え、迅速なサービス改善を行う中で、自社だけが取り残されてしまいます。 - 顧客満足度の低下と顧客離れ:

デジタル時代に対応したシームレスな顧客体験を提供できず、顧客に不便を強いることになります。その結果、顧客満足度は低下し、より良い体験を提供する競合他社へと顧客が流出してしまいます。 - 従業員のエンゲージメント低下:

非効率な手作業や古いシステムでの業務を強いられることで、従業員のモチベーションは低下します。優秀な人材ほど、より先進的な働き方ができる企業へと流出してしまい、人材確保も困難になります。

このように、DX戦略の不在は、単なる機会損失に留まらず、企業の存続そのものを脅かす深刻なリスクにつながるのです。

DXとIT化・デジタル化の違い

DX戦略を考える上で、類似した言葉である「IT化」や「デジタル化」との違いを明確に理解しておくことが非常に重要です。これらはしばしば混同されがちですが、目指すレベルや範囲が根本的に異なります。

| 段階 | 名称 | 英語表記 | 目的・内容 | 具体例 |

|---|---|---|---|---|

| 第1段階 | デジタイゼーション | Digitization | アナログ・物理データのデジタル化 特定の業務の効率化 |

・紙の書類をスキャンしてPDF化する ・会議を対面からWeb会議に切り替える |

| 第2段階 | デジタライゼーション | Digitalization | 個別の業務プロセスのデジタル化 業務全体の効率化・自動化 |

・RPAを導入して定型業務を自動化する ・SFA/CRMを導入して顧客管理プロセスをデジタル化する |

| 第3段階 | DX | Digital Transformation | ビジネスモデルや組織全体の変革 新たな価値創造と競争優位性の確立 |

・製造業が製品データを活用した保守サービス事業を始める ・データに基づき、全社でアジャイルな組織文化を構築する |

デジタイゼーション(Digitization)は、アナログな情報をデジタル形式に変換する、最も基本的な段階です。「紙の請求書を電子化する」「対面会議をオンライン会議に切り替える」といった、既存の作業を部分的にデジタルに置き換える行為がこれにあたります。目的は、主に物理的な制約からの解放や情報共有の効率化です。

デジタライゼーション(Digitalization)は、デジタイゼーションの一歩先を行き、特定の業務プロセス全体をデジタル技術で最適化・自動化することを目指します。「SFA(営業支援システム)を導入して営業プロセス全体を管理する」「RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)で経理の入力作業を自動化する」などが該当します。これにより、特定の業務における生産性は大きく向上します。

そしてDX(デジタルトランスフォーメーション)は、これら2つの段階を土台としながらも、その目的は全く異なります。DXの目的は、部分的な効率化に留まらず、デジタル技術を前提としてビジネスモデルや組織、企業文化そのものを変革し、新たな価値を生み出すことです。デジタイゼーションやデジタライゼーションはDXを実現するための「手段」や「過程」の一部であり、それ自体がゴールではありません。

この違いを理解せず、単なるツールの導入(デジタライゼーション)をDXと勘違いしてしまうと、本来目指すべき全社的な変革には至りません。DX戦略とは、デジタイゼーションやデジタライゼーションを計画的に進めつつ、最終的に企業全体の変革を成し遂げるための設計図なのです。

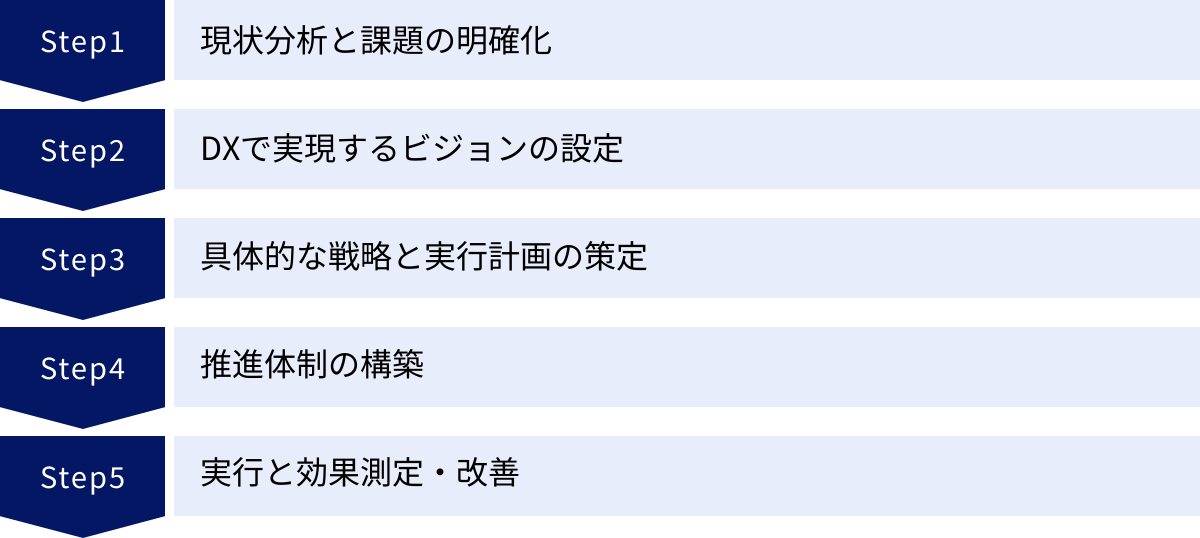

DX戦略の立て方【5ステップ】

DX戦略は、思いつきや勢いで進めるものではありません。自社の現状を正確に把握し、明確なビジョンを描き、着実に実行していくための体系的なアプローチが必要です。ここでは、実用的で効果的なDX戦略を策定するための「5つのステップ」を具体的に解説します。このステップを踏むことで、地に足のついた、実現可能性の高い戦略を構築できます。

① 現状分析と課題の明確化

すべての戦略は、現在地を知ることから始まります。この最初のステップである「現状分析(As-Is分析)」は、DX戦略全体の土台となる最も重要なプロセスです。ここでは、経営、事業、IT資産、そして外部環境という多角的な視点から自社の立ち位置を客観的に評価し、解決すべき本質的な課題を浮き彫りにします。

経営課題・事業課題の洗い出し

DXは技術導入が目的ではなく、経営課題を解決するための手段です。したがって、まずは自社が抱える根本的な経営課題や事業課題を明確に定義する必要があります。

- 定量的課題の洗い出し: 売上高、利益率、市場シェア、顧客獲得単価(CPA)、顧客生涯価値(LTV)など、具体的な数値目標と現状のギャップを分析します。例えば、「主力事業の利益率が年々低下している」「新規顧客の獲得コストが高騰している」といった課題を数値で把握します。

- 定性的課題の洗い出し: 数値では表しにくい課題も重要です。「部門間の連携が悪く、情報共有がスムーズでない」「意思決定に時間がかかりすぎる」「顧客からのクレームが増えているが、原因が特定できていない」「従業員のスキルが市場の変化に対応できていない」といった組織文化や業務プロセス上の問題点をリストアップします。

これらの課題を洗い出す際には、経営層だけでなく、営業、マーケティング、開発、カスタマーサポートなど、現場の各部門からヒアリングを行うことが不可欠です。現場にこそ、課題解決のヒントが隠されています。

自社のIT資産の評価

次に、現状のITシステムやデータ資産がどのような状態にあるかを評価します。これは、DXの土台となる技術的基盤の健全性を確認する作業です。

- システム全体の可視化: どのような業務システム(ERP, SCM, CRMなど)が、どの部署で、どのように使われているのかを一覧化します。各システムの導入時期、バージョン、ベンダー、カスタマイズの有無なども把握します。

- レガシーシステムの特定: いわゆる「2025年の崖」の原因となる老朽化したシステム、ブラックボックス化したシステムを特定します。これらのシステムは、データ連携の障壁になったり、セキュリティリスクを抱えていたりする可能性が高く、DX推進の足かせとなります。

- データ活用状況の評価: 顧客データ、販売データ、生産データなどがどこに、どのような形式で保管されているかを確認します。データが各システムに分散してサイロ化していないか、データの品質は担保されているか、データを活用できる人材はいるか、といった点を評価します。

この評価を通じて、「どのシステムを刷新・改修する必要があるか」「どのデータを活用すれば新たな価値を生み出せるか」といった、技術的な課題と機会が明らかになります。

競合や市場環境の調査

自社内部の分析と並行して、外部環境、特に競合他社の動向や市場全体のトレンドを調査することも重要です。

- 競合分析: 直接的な競合企業が、どのようなDXに取り組んでいるかを調査します。新しいデジタルサービスをローンチしていないか、顧客接点をどのようにデジタル化しているか、どのような技術に投資しているかなどを分析します。また、異業種から参入してきたデジタル・ディスラプターの動向にも注意を払う必要があります。

- 市場トレンドの把握: AI、IoT、5G、ブロックチェーンといった最新技術の動向や、それが自社の業界にどのような影響を与える可能性があるかを考察します。また、顧客の価値観やライフスタイルの変化、法規制の変更なども重要な分析対象です。

この外部環境分析により、自社が直面している「脅威」と、活用できる「機会」を客観的に認識し、戦略の方向性を定める上での重要なインプットとします。

② DXで実現するビジョンの設定

現状分析によって自社の立ち位置と課題が明確になったら、次のステップは「DXによってどこを目指すのか」という未来像(To-Be)を具体的に描くことです。このビジョンは、全社が一丸となってDXを推進するための旗印となり、個別の施策が目指すべき方向性を示します。

経営ビジョンとの連携

DXビジョンは、単独で存在するものではありません。必ず、企業全体の「経営ビジョン」や「中期経営計画」と密接に連携している必要があります。 DXはあくまで経営目標を達成するための手段であり、DXビジョンが経営ビジョンと整合性が取れていなければ、経営層の支持も得られず、全社的な取り組みにはなりません。

例えば、経営ビジョンが「顧客に最も信頼されるパートナーになる」ことであれば、DXビジョンは「データとデジタル技術を駆使して、顧客一人ひとりに最適化された体験を提供し、予測的なサポートを実現する」といった具体的なものになります。このように、経営ビジョンをデジタル時代にどう実現するかを翻訳したものがDXビジョンである、と考えると分かりやすいでしょう。

目指すべき姿(To-Be)の具体化

DXビジョンを、より具体的で測定可能な目標に落とし込んでいきます。漠然としたスローガンではなく、「誰が」「何を」「どのように」変革するのかを明確にすることが重要です。

- 提供価値の定義: DXを通じて、顧客や社会にどのような新しい価値を提供するのかを定義します。「製品の提供」から「顧客の課題解決ソリューションの提供」へ、といった価値提供モデルの変革を言語化します。

- ビジネスモデルの再定義: 新たな価値提供を実現するために、ビジネスモデルをどのように変革するのかを描きます。例えば、「BtoBの部品メーカーが、IoTを活用して機器の稼働データを収集し、予知保全サービスというサブスクリプションモデルを立ち上げる」といった具体的な姿を想定します。

- 定性的・定量的目標の設定: ビジョンの実現度を測るための目標を設定します。

- 定性的目標(ありたい姿): 「データに基づいた意思決定が全社で当たり前に行われている文化」「失敗を恐れず、迅速に試行錯誤できるアジャイルな組織」など。

- 定量的目標(具体的な数値): 「3年後に、新規デジタルサービスの売上比率を20%にする」「顧客あたりの年間取引額を1.5倍にする」「手作業による報告業務の時間を80%削減する」など、期限と数値を明確にした目標を設定します。

この「目指すべき姿(To-Be)」が具体的であればあるほど、次のステップである戦略策定が容易になります。

③ 具体的な戦略と実行計画の策定

現状(As-Is)と理想(To-Be)のギャップが見えたら、次はそのギャップを埋めるための具体的な橋渡し、すなわち「戦略と実行計画」を策定します。ここでは、どのような施策を、どのような指標で評価し、どのような順序で実行していくかを詳細に設計します。

課題解決のためのシナリオ設計

設定したビジョンを実現し、現状の課題を解決するための具体的なアクションプランを「シナリオ」として設計します。一つのシナリオに固執するのではなく、複数の可能性を検討し、最も効果的で実現可能性の高いものを選択します。

- 施策の洗い出し: 「顧客データ基盤(CDP)の構築」「SFA/CRMの導入と定着」「AIを活用した需要予測システムの開発」「RPAによる経理業務の自動化」「ECサイトのリニューアル」など、目標達成に貢献する可能性のある施策をブレインストーミングで幅広く洗い出します。

- 施策のグルーピングと優先順位付け: 洗い出した施策を、「顧客接点の強化」「業務プロセスの効率化」「データ活用の基盤整備」といったテーマごとにグループ化します。そして、「インパクト(効果の大きさ)」と「実現可能性(コスト・期間・技術的難易度)」の2軸で評価し、優先順位を付けます。ROI(投資対効果)が高い施策から着手するのが基本です。

- シナリオの具体化: 優先度の高い施策群を組み合わせて、具体的な実行シナリオを作成します。このシナリオには、「どの部署が」「どの技術を使って」「どのような業務変革やサービス開発を行うか」といった内容を含めます。

KPI(重要業績評価指標)の設定

戦略の進捗と成果を客観的に測定するために、KPI(Key Performance Indicator)を設定します。KPIは、前ステップで設定した定量的目標を、さらに具体的なアクションレベルに分解した指標です。

| 目標(KGI) | 関連するKPIの例 |

|---|---|

| 新規デジタルサービスの売上比率20% | ・Webサイトからのリード獲得数 ・商談化率 ・成約率 ・サービスの利用継続率(リテンションレート) |

| 手作業による報告業務の時間を80%削減 | ・RPAによる自動化処理件数 ・1件あたりの処理時間短縮率 ・従業員の残業時間 ・業務改善に関する従業員満足度 |

| 顧客満足度の10%向上 | ・NPS®(ネットプロモータースコア) ・問い合わせへの初回応答時間 ・問題解決率 |

優れたKPIは、具体的(Specific)、測定可能(Measurable)、達成可能(Achievable)、関連性がある(Relevant)、期限が明確(Time-bound)という「SMART」の原則を満たしています。これらのKPIを定期的にモニタリングすることで、戦略が計画通りに進んでいるか、期待した効果が出ているかを判断できます。

ロードマップの作成

最後に、策定したシナリオとKPIを時系列に沿って整理し、「ロードマップ」を作成します。ロードマップは、DXという長い旅の地図であり、いつまでに、何を、どのレベルまで達成するのかを全社で共有するための重要なツールです。

- フェーズ分け: 戦略全体を、短期(〜1年)、中期(1〜3年)、長期(3年〜)といったフェーズに区切ります。

- マイルストーンの設定: 各フェーズの終わりに達成すべき具体的な目標(マイルストーン)を設定します。「短期:データ基盤の構築完了とパイロット部署での運用開始」「中期:主要業務プロセスのデジタル化完了」「長期:データ駆動型の新規事業立ち上げ」といった形です。

- 依存関係の整理: ある施策が別の施策の前提条件となっている場合、その依存関係を明確にします。例えば、「顧客データ基盤の構築」は「パーソナライズされたマーケティング施策の実施」の前に完了している必要があります。

このロードマップがあることで、関係者全員が全体像と自分の役割を理解し、一貫性のある行動をとれるようになります。

④ 推進体制の構築

どれほど優れた戦略や計画を立てても、それを実行する「人」と「組織」がなければ絵に描いた餅に終わります。DXは全社的な変革活動であるため、強力な推進体制を構築することが成功の鍵を握ります。

経営トップのコミットメント

DXの成否は、経営トップの強いコミットメントにかかっていると言っても過言ではありません。DXは、既存の業務プロセスや組織のあり方を根本から変えるため、現場からの抵抗や部門間の対立が生じがちです。このような障壁を乗り越えるには、経営トップが「なぜDXをやるのか」というビジョンを自らの言葉で繰り返し発信し、変革への強い意志を示すことが不可欠です。

トップの役割は、精神的な旗振り役だけではありません。

- 予算の確保: DXには相応の投資が必要です。トップが率先して必要な予算を確保し、DXが最重要課題であることを社内に示します。

- 権限移譲: 現場が迅速に意思決定できるよう、DX推進部門や担当者に必要な権限を委譲します。

- 部門間調整: 部門間の利害が対立した際に、トップが仲裁役となり、全社最適の視点で判断を下します。

DX推進部門の設置

多くの場合、DXを牽引する専門の部署を設置することが効果的です。この部署の名称は「DX推進室」「デジタル変革部」など様々ですが、その役割は共通しています。

- 全社戦略の策定と管理: 策定したDX戦略とロードマップの進捗を管理し、定期的に経営層に報告します。

- 各事業部門との連携: 事業部門が抱える課題をヒアリングし、DXによる解決策を共に考え、実行をサポートします。技術部門と事業部門の「橋渡し役」としての機能が重要です。

- 技術動向の調査と導入支援: 最新のデジタル技術に関する情報を収集・評価し、社内への導入を支援します。

- DX人材の育成: 全社的なデジタルリテラシー向上のための研修や、専門人材の育成プログラムを企画・実行します。

推進部門は、必ずしも大規模である必要はありませんが、経営層直下に設置し、各部門に対して横断的に働きかけられる強い権限を持つことが望ましいです。

必要な人材の定義と確保

DXを推進するためには、従来の情報システム部門の人材だけでは不十分です。ビジネスとテクノロジーの両方を理解し、変革をリードできる多様なスキルセットを持つ人材が必要となります。

| 職種 | 主な役割 |

|---|---|

| ビジネスアーキテクト | 経営戦略や事業課題を理解し、それを解決するためのDX戦略やビジネスモデルを設計する。 |

| データサイエンティスト | ビッグデータを分析し、ビジネスに有益な洞察(インサイト)を抽出し、予測モデルなどを構築する。 |

| UI/UXデザイナー | 顧客視点で、使いやすく満足度の高いデジタルサービスやアプリケーションのインターフェースを設計する。 |

| エンジニア/ITアーキテクト | DX戦略を実現するための技術選定やシステム全体の設計、開発を行う。クラウドやAIなどの専門知識が求められる。 |

| DXプロジェクトマネージャー | DX関連プロジェクト全体の進捗、品質、コスト、リスクを管理し、計画通りに遂行する。 |

これらの人材を確保する方法は、「外部からの採用」と「社内での育成(リスキリング)」の2つがあります。即戦力となる専門人材を中途採用で獲得しつつ、長期的な視点で社員のデジタルスキルを底上げする育成プログラムを並行して進めることが、持続可能な推進体制の構築につながります。

⑤ 実行と効果測定・改善

戦略を策定し、体制を構築したら、いよいよ実行フェーズです。しかし、DXの道のりは一直線ではありません。計画通りに進むことの方が稀です。重要なのは、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクルを継続的に回し、変化に柔軟に対応していくことです。

スモールスタートで試行する

最初から大規模で全社的なプロジェクトを動かすのは、リスクが高く、失敗した際のダメージも大きくなります。そこでおすすめなのが「スモールスタート」のアプローチです。

- PoC(Proof of Concept:概念実証): 新しい技術やアイデアが、本当に自社の課題解決に役立つのかを小規模な環境で検証します。例えば、「特定の部署の特定の業務にRPAを試験導入してみる」などです。

- MVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品): 顧客に価値を提供できる最小限の機能だけを実装した製品やサービスを迅速に開発し、市場に投入します。実際のユーザーからのフィードバックを得て、改善を繰り返していくアジャイルな開発手法です。

スモールスタートによって、リスクを抑えながら仮説検証を進め、成功体験を積み重ねることができます。この小さな成功が、全社的な協力体制を築く上での説得材料にもなります。

定期的な進捗確認と評価

実行した施策が計画通りに進んでいるか、そして期待した成果を上げているかを定期的に評価します。

- KPIモニタリング: 設定したKPIの数値をダッシュボードなどで可視化し、関係者がいつでも確認できるようにします。

- 定例会議の実施: DX推進部門、関連部署、経営層が参加する定例会議を週次や月次で開催し、進捗状況、課題、次のアクションプランを共有します。

- ステアリングコミッティの開催: 四半期に一度など、経営トップが出席する会議(ステアリングコミッティ)で、ロードマップ全体に対する進捗と成果を報告し、重要な意思決定や軌道修正を行います。

評価の際には、「計画通りに進んでいるか(On-time)」「予算内に収まっているか(On-budget)」だけでなく、「本当にビジネス価値を生んでいるか(On-value)」という視点が不可欠です。

計画の見直しと改善の実行

市場環境、技術トレンド、競合の動向は常に変化しています。一度立てた戦略やロードマップに固執するのではなく、評価の結果や外部環境の変化に応じて、計画を柔軟に見直すことが重要です。

- アジャイルな計画修正: 当初の計画がうまくいかないと判断すれば、勇気を持って撤退・ピボット(方向転換)する決断も必要です。

- フィードバックループの確立: 現場の従業員や顧客からのフィードバックを積極的に収集し、それを次の改善アクションに活かす仕組みを構築します。

- 継続的な学習: 成功事例だけでなく、失敗事例からも学び、その知見を組織のナレッジとして蓄積していきます。

DXはゴールのあるプロジェクトではなく、継続的な変革の「旅(ジャーニー)」です。この実行と改善のサイクルを回し続ける組織文化を醸成することこそが、DX戦略を真に成功させる鍵となります。

DX戦略の立案に役立つフレームワーク

DX戦略をゼロから構築するのは容易ではありません。そこで役立つのが、思考を整理し、分析を体系化するための「フレームワーク」です。これらのフレームワークは、自社の現状や外部環境を客観的に把握し、戦略の方向性を見出すための強力なツールとなります。ここでは、DX戦略の立案に特に有効な6つのフレームワークを紹介します。

| フレームワーク名 | 主な目的 | 分析対象 | 活用フェーズ(5ステップ) |

|---|---|---|---|

| DXフレームワーク(DX-FW) | DXの全体像を体系的に整理する | ビジネス、ITの両側面 | ①現状分析、③戦略策定 |

| デジタルケイパビリティ | DX推進に必要な組織能力を評価する | 組織、人材 | ①現状分析、④体制構築 |

| SWOT分析 | 自社の内部・外部環境を整理し、戦略の方向性を探る | 内部環境・外部環境 | ①現状分析、③戦略策定 |

| PEST分析 | マクロな外部環境の変化を捉える | 政治、経済、社会、技術 | ①現状分析 |

| 5フォース分析 | 業界の競争構造を分析し、収益性を評価する | 業界構造、競合 | ①現状分析 |

| ビジネスモデルキャンバス | ビジネスモデルを可視化し、新たなモデルを検討する | ビジネスモデル | ②ビジョン設定、③戦略策定 |

DXフレームワーク(DX-FW)

DXフレームワーク(DX-FW)は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が策定した、企業がDXを推進する上での全体像を体系的に整理するための枠組みです。このフレームワークは、「ビジネス変革」とそれを支える「IT変革」の両輪で構成されており、DXで取り組むべき要素を網羅的に示しています。

- 構成要素:

- DX推進指標: 経営層のコミットメントや推進体制など、DXを推進するための「仕組み」に関する指標。

- DX実現指標: 実際のビジネス変革の成果や、それを実現するためのITシステムの構築状況を測る指標。

- 活用方法:

このフレームワークに沿って自社の取り組み状況を自己診断することで、「何ができていて、何が不足しているのか」を客観的に把握できます。例えば、「経営層のビジョン発信は十分か」「データ活用基盤は整備されているか」「アジャイルな開発体制は構築できているか」といった点を網羅的にチェックリストとして活用できます。これにより、戦略立案の初期段階で、取り組むべき重点領域を特定するのに役立ちます。(参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX推進指標 自己診断結果 分析レポート」)

デジタルケイパビリティ

デジタルケイパビリティとは、企業がDXを成功させるために必要となる組織的な能力のことを指します。単なる個人のスキルではなく、組織としてデジタル技術をビジネス価値に転換する力です。この能力がどれだけ備わっているかを評価することで、人材育成や組織開発の方向性を明確にできます。

- 主なケイパビリティの例:

- 戦略的思考力: デジタル技術がもたらす機会と脅威を理解し、ビジネス戦略に結びつける能力。

- データ活用能力: データを収集・分析し、意思決定や新サービス開発に活かす能力。

- アジャイルな開発・実行能力: 顧客からのフィードバックを元に、迅速に試行錯誤を繰り返せる能力。

- 顧客中心設計能力: 顧客の視点に立ち、優れた顧客体験を設計・提供する能力。

- 変革推進能力: 組織内の抵抗を乗り越え、変革をリードしていく能力。

- 活用方法:

これらのケイパビリティを軸に、自社の各部門や階層でどの程度の能力が備わっているかを評価します。現状のレベルと、DXビジョン実現に必要なレベルとのギャップを特定し、それを埋めるための人材育成計画(リスキリングプログラムなど)や、組織体制の見直し(部門横断チームの設置など)に繋げます。

SWOT分析

SWOT分析は、戦略立案の基本ともいえるフレームワークです。自社の内部環境である「強み(Strengths)」「弱み(Weaknesses)」と、外部環境である「機会(Opportunities)」「脅威(Threats)」の4つの要素を洗い出し、整理します。

- 分析のステップ:

- S (強み): 競合他社に比べて優れている点(技術力、ブランド、顧客基盤など)。

- W (弱み): 競合他社に比べて劣っている点(レガシーシステム、デジタル人材不足など)。

- O (機会): 自社にとって有利な外部環境の変化(市場の拡大、新技術の登場など)。

- T (脅威): 自社にとって不利な外部環境の変化(競合のDX推進、法改正など)。

- 活用方法(クロスSWOT分析):

洗い出した4要素を掛け合わせることで、具体的な戦略の方向性を見出します。- 強み × 機会: 強みを活かして機会を最大化する戦略(例: 高い技術力で新市場に参入)。

- 強み × 脅威: 強みを活かして脅威を回避・克服する戦略(例: 強い顧客基盤で競合の攻勢に対抗)。

- 弱み × 機会: 弱みを克服して機会を掴む戦略(例: 外部パートナーと連携してデジタル人材不足を補う)。

- 弱み × 脅威: 弱みと脅威による最悪の事態を避ける戦略(例: レガシーシステムを刷新し、セキュリティリスクを回避)。

DXの文脈でSWOT分析を行うことで、自社のデジタル資産やケイパビリティをどう活かすべきか、またどの課題に優先的に取り組むべきかが明確になります。

PEST分析

PEST分析は、自社を取り巻くマクロな外部環境を分析するためのフレームワークです。政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)の4つの観点から、中長期的に自社のビジネスに影響を与える可能性のある変化の兆候を捉えます。

- 分析の観点:

- P (政治): 法律・規制の変更(個人情報保護法など)、税制、政治動向。

- E (経済): 景気動向、金利、為替レート、インフレ率。

- S (社会): 人口動態、ライフスタイルの変化、価値観の多様化、環境意識の高まり。

- T (技術): AI、IoT、5Gなどの新技術の進化、技術のコモディティ化。

- 活用方法:

PEST分析によって得られる情報は、前述のSWOT分析における「機会」と「脅威」を特定するための重要なインプットとなります。例えば、「T(技術):AI技術の進化」は多くの企業にとって「機会」となり得ますが、「S(社会):サステナビリティへの要求の高まり」に対応できない企業にとっては「脅威」となり得ます。自社ではコントロールできない大きな潮流を理解し、それにどう対応していくかという、より長期的で大局的な戦略を考える際に不可欠な分析です。

5フォース分析

5フォース分析(Five Forces Analysis)は、経営学者のマイケル・ポーターが提唱した、業界の収益性を決定する5つの競争要因(脅威)を分析するフレームワークです。自社が属する業界の構造的な魅力を評価し、競争優位を築くための戦略を立てるのに役立ちます。

- 5つの競争要因(フォース):

- 業界内の競合の脅威: 競合他社の数や規模、製品の差別化の度合い。

- 新規参入の脅威: 新しい企業が業界に参入する際の障壁の高さ。

- 代替品の脅威: 自社の製品やサービスが、別の手段で代替される可能性。

- 買い手(顧客)の交渉力: 顧客が価格引き下げや品質向上を要求する力。

- 売り手(サプライヤー)の交渉力: 部品や原材料の供給業者が価格引き上げを要求する力。

- 活用方法:

DXの文脈では、デジタル技術がこれら5つの力にどのような影響を与えるかを分析します。例えば、デジタルプラットフォームは「新規参入の脅威」を高め、インターネットは「買い手の交渉力」を強めます。一方で、自社がDXによって独自のデータやサービスを構築できれば、それは「新規参入の障壁」となり、競合に対する優位性を築くことができます。この分析を通じて、自社の業界がデジタル化によってどう変化し、その中でどう戦っていくべきかを考察します。

ビジネスモデルキャンバス

ビジネスモデルキャンバスは、ビジネスモデルを構成する9つの要素を一枚の図に可視化し、分析・設計するためのフレームワークです。複雑なビジネスの仕組みを直感的に理解し、チームで共有したり、新しいアイデアを検討したりするのに非常に有効です。

- 9つの構成要素:

- 顧客セグメント (CS): 誰に価値を提供するのか。

- 価値提案 (VP): どのような価値を提供するのか。

- チャネル (CH): どうやって価値を届けるのか。

- 顧客との関係 (CR): 顧客とどのような関係を築くのか。

- 収益の流れ (RS): 何で収益を得るのか。

- 主要なリソース (KR): 価値提供に必要な資産は何か。

- 主要な活動 (KA): 価値提供のために何を行うのか。

- 主要なパートナー (KP): 誰と協力するのか。

- コスト構造 (CS): どのようなコストが発生するのか。

- 活用方法:

まずは、現在のビジネスモデルをこのキャンバスに書き出して「As-Is(現状)」を可視化します。次に、DXによってこれらの要素をどのように変革できるかを考え、「To-Be(あるべき姿)」のキャンバスを作成します。例えば、「価値提案」を”製品”から”データに基づくソリューション”に変えると、「収益の流れ」は”売り切り”から”月額課金”に変わり、「主要なリソース」として”データ分析基盤”が新たに必要になる、といった連鎖的な変化をシミュレーションできます。これにより、DXによるビジネスモデル変革の全体像を具体的に構想することが可能になります。

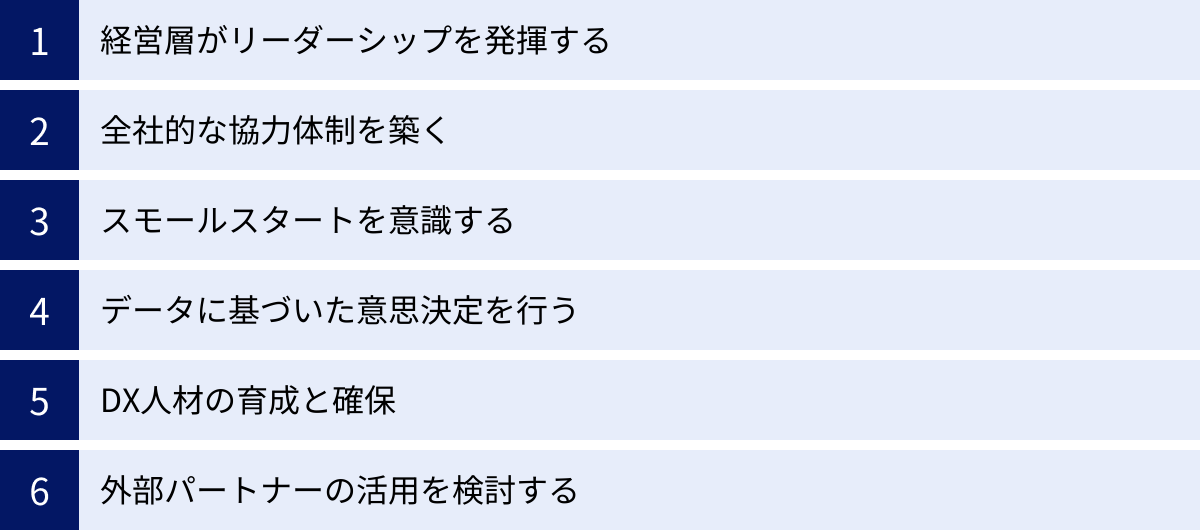

DX戦略を成功させるためのポイント

DX戦略を策定し、実行に移しても、すべての企業が成功するわけではありません。成功する企業には、いくつかの共通した特徴があります。ここでは、DX戦略を単なる計画で終わらせず、真の成果につなげるための6つの重要なポイントを解説します。これらのポイントを意識することで、DX推進の成功確率を格段に高めることができます。

経営層がリーダーシップを発揮する

DXは、特定の部署だけで完結する取り組みではなく、全社のビジネスプロセスや組織文化にまで踏み込む大掛かりな変革です。そのため、最も重要な成功要因は、経営層、特にCEOの強力なリーダーシップです。

- ビジョンの明確な発信: 経営トップが、なぜ今DXが必要なのか、DXを通じて会社をどのような姿に変えたいのかというビジョンを、自らの言葉で、情熱を持って繰り返し社内外に発信することが不可欠です。このメッセージが、全社員の向かうべき方向を定め、変革への動機付けとなります。

- 覚悟とコミットメント: DXは短期的な成果が出にくい上、既存事業とのカニバリズム(共食い)や、部門間の対立といった痛みを伴う場合があります。そうした困難な状況でも、経営層がぶれることなくDXを推進し続けるという「覚悟」を示すことが重要です。必要な予算やリソースを優先的に配分する行動が、その覚悟の証明となります。

- 変革の推進役(スポンサー)としての役割: 経営トップは、DX推進の最高責任者として、部門間の壁を取り払い、意思決定を迅速化し、現場が直面する課題解決を支援する役割を担います。トップの強力な後押しがなければ、DXは各論反対の壁に阻まれ、頓挫してしまいます。

全社的な協力体制を築く

DXは、DX推進部門やIT部門だけのものではありません。営業、マーケティング、製造、開発、人事、経理など、すべての部門が当事者意識を持って参加する「全社的な協力体制」がなければ、真の変革は実現しません。

- 部門の壁を越えた連携: 従来の縦割り組織のままでは、DXは進みません。特定の課題解決のために、関連部署からメンバーを集めた部門横断型のプロジェクトチーム(タスクフォース)を組成することが有効です。これにより、サイロ化された情報やノウハウが共有され、全体最適の視点からの解決策が生まれやすくなります。

- 現場の巻き込み: DXの成否は、実際に日々の業務を行う現場の社員が、変革を自分ごととして捉え、積極的に協力してくれるかにかかっています。戦略策定の初期段階から現場の意見を吸い上げ、彼らが抱える課題を解決するような施策を優先的に実行することが重要です。現場の「やらされ感」を払拭し、「自分たちの仕事が楽になる」「より良いサービスを提供できる」という実感を持ってもらうことが、協力体制を築く鍵です。

- コミュニケーションの活性化: 全社的な協力体制の基盤となるのは、円滑なコミュニケーションです。チャットツールや情報共有プラットフォームなどを活用し、部署や役職に関わらず、オープンに意見交換ができる文化を醸成することが求められます。

スモールスタートを意識する

DXは壮大なビジョンを掲げるものですが、その実行は「小さく始めて、素早く学び、着実に育てる」というスモールスタートのアプローチが基本です。最初から完璧を目指し、大規模なシステム開発に着手すると、時間もコストもかかり、市場の変化に対応できなくなるリスクがあります。

- PoC(概念実証)とMVP(実用最小限の製品)の活用: 前述の通り、まずは影響範囲の少ない部署や業務でPoCを行い、技術やアイデアの有効性を検証します。また、MVPを迅速に市場に投入し、実際の顧客からのフィードバックを得て改善を繰り返すアジャイルな進め方が有効です。

- 失敗を許容する文化の醸成: スモールスタートの裏側には、「失敗から学ぶ」という考え方があります。挑戦には失敗がつきものです。失敗を責めるのではなく、そこから得られた学びを次の挑戦に活かすことを奨励する文化がなければ、社員は萎縮し、新たなチャレンジが生まれなくなります。「Fail Fast, Learn Faster(早く失敗し、より早く学べ)」というマインドセットを組織に根付かせることが重要です。

- 成功体験の積み重ねと横展開: 小さな成功(スモールウィン)を積み重ね、それを社内で広く共有することで、DXへの機運が高まります。ある部署での成功モデルを、他の部署にも展開していくことで、変革の動きを全社に波及させていくことができます。

データに基づいた意思決定を行う

DXの本質の一つは、KKD(勘、経験、度胸)に頼った属人的な意思決定から脱却し、データという客観的な事実に基づいて判断を下す「データ駆動型(データドリブン)」の組織へと変革することです。

- データ収集・可視化の基盤整備: 意思決定の材料となるデータを、まずは収集し、誰もがアクセスできる形で可視化する必要があります。社内に散在するデータを統合するデータ基盤(DWHやデータレイク)を構築し、BIツールなどを用いてダッシュボード化することが第一歩です。

- データ分析能力の向上: データをただ眺めているだけでは意味がありません。データからビジネスに有益なインサイト(洞察)を読み解く分析能力が必要です。専門のデータサイエンティストを育成・採用すると同時に、すべての社員が基本的なデータリテラシーを身につけ、自らの業務にデータを活用できるようになることを目指します。

- 仮説検証サイクルの実践: データに基づいて「このような施策を打てば、このような結果が出るはずだ」という仮説を立て、実行し、その結果をデータで検証するというサイクル(Plan-Do-Check-Act)を回します。このプロセスを繰り返すことで、施策の精度が高まり、ビジネスの成長が加速します。

DX人材の育成と確保

DXを推進するには、ビジネスとテクノロジーの両方を理解し、変革をリードできる専門人材が不可欠です。しかし、そのような人材は市場で引く手あまたであり、外部からの採用だけに頼るのは困難です。中長期的な視点で、社内の人材を育成する「リスキリング」への投資が極めて重要になります。

- 必要な人材像の定義: 自社のDX戦略を実現するために、どのようなスキルやマインドセットを持つ人材が、どのくらい必要なのかを具体的に定義します。

- 体系的な育成プログラムの構築: 全社員向けのデジタルリテラシー研修から、特定の専門スキル(AI、データ分析、UI/UXなど)を習得するための高度なトレーニングまで、階層別・職種別に体系的な育成プログラムを設計・提供します。オンライン学習プラットフォームや外部研修などを積極的に活用しましょう。

- 実践の場の提供: 研修で学んだ知識を、実際の業務で活かす機会を提供することが重要です。社内のDXプロジェクトに参加させたり、新しいツールを試すサンドボックス環境を用意したりするなど、実践を通じてスキルを定着させる仕組みを作ります。

- キャリアパスの提示: DX人材としてのキャリアパスを明確に示し、スキルを習得した社員が正当に評価され、活躍できるポジションを用意することで、学習意欲を高めることができます。

外部パートナーの活用を検討する

自社だけですべてのDXを推進しようとすると、スピードが遅れたり、専門知識の不足から間違った方向に進んでしまったりするリスクがあります。自社にない知見やリソースを持つ外部の専門企業(コンサルティングファーム、システムインテグレーター、ツールベンダーなど)と連携することも、DXを加速させる上で有効な選択肢です。

- パートナー選定のポイント: パートナーを選ぶ際は、単に技術力が高いだけでなく、自社のビジネスや業界を深く理解し、伴走しながら変革を支援してくれる企業を選ぶことが重要です。実績や提案内容はもちろん、企業文化の相性も考慮しましょう。

- 丸投げは厳禁: 外部パートナーを活用する上で最も注意すべき点は、「丸投げ」にしないことです。あくまでもDXの主体は自社であり、パートナーはそれを支援する存在です。自社でDXの目的や方針を明確に持ち、パートナーと対等な立場で議論しながらプロジェクトを進める必要があります。

- ノウハウの吸収: 外部パートナーとの協業は、自社にノウハウを蓄積する絶好の機会です。プロジェクトに自社の社員を積極的に関与させ、パートナーの専門知識やプロジェクトマネジメント手法を吸収し、将来的には自社でDXを主導できる体制を構築することを目指しましょう。

DX戦略の推進をサポートするツール

DX戦略を実行に移す上で、適切なデジタルツールの活用は欠かせません。ツールはDXそのものではありませんが、情報共有の迅速化、業務プロセスの効率化、データに基づいた意思決定などを実現するための強力な武器となります。ここでは、DX推進の様々な局面で役立つ代表的なツールをカテゴリ別に紹介します。

コミュニケーションツール

DXの基盤となるのは、部門や役職の壁を越えた円滑なコミュニケーションです。迅速な情報共有と意思決定を促進するツールは、アジャイルな組織文化を醸成する上で不可欠です。

Slack

Slackは、ビジネス向けのコミュニケーションプラットフォームです。リアルタイムでのチャットを基本とし、テーマごとに「チャンネル」を作成して会話を整理できます。

- 主な機能: ダイレクトメッセージ、グループチャット(チャンネル)、ファイル共有、ビデオ通話、外部アプリケーション連携など。

- DXにおける役割: メールに比べて圧倒的にスピーディでオープンなコミュニケーションを実現します。部門横断のプロジェクトチャンネルを作成すれば、関係者間の情報格差がなくなり、迅速な連携が可能です。また、各種業務システムからの通知をSlackに集約することで、確認作業の効率化にも繋がります。(参照:Slack Technologies, LLC 公式サイト)

Microsoft Teams

Microsoft Teamsは、Microsoft 365(旧Office 365)に含まれるコミュニケーションハブです。チャット、オンライン会議、ファイル共有などの機能を統合的に提供します。

- 主な機能: チャット、ビデオ会議、ファイル共同編集(Word, Excel, PowerPoint)、Planner(タスク管理)連携など。

- DXにおける役割: Microsoft 365の各アプリケーションとの親和性が非常に高く、ドキュメント作成から共有、議論、タスク管理までをシームレスに行えるのが最大の強みです。特に、既存の業務でMicrosoft製品を多用している企業にとっては、スムーズな導入が期待できます。(参照:Microsoft Corporation 公式サイト)

営業・顧客管理ツール(SFA/CRM)

顧客接点の変革はDXの重要なテーマです。SFA(Sales Force Automation)やCRM(Customer Relationship Management)は、顧客情報を一元管理し、営業活動の効率化と顧客体験の向上を実現します。

Salesforce

Salesforceは、世界的に高いシェアを誇るクラウドベースのCRM/SFAプラットフォームです。営業支援(Sales Cloud)、カスタマーサービス(Service Cloud)、マーケティング(Marketing Cloud)など、多岐にわたる機能を提供します。

- 主な機能: 顧客情報管理、商談管理、売上予測、レポート・ダッシュボード作成、ワークフロー自動化など。

- DXにおける役割: 散在しがちな顧客情報を一元化し、「顧客の360度ビュー」を実現します。これにより、営業、マーケティング、サポートの各部門が同じ顧客情報を参照しながら連携し、一貫性のある質の高い顧客体験を提供できます。豊富な分析機能は、データに基づいた営業戦略の立案にも貢献します。(参照:Salesforce, Inc. 公式サイト)

HubSpot

HubSpotは、「インバウンド」の思想に基づいたマーケティング、セールス、カスタマーサービスの各機能を統合したプラットフォームです。特に、無料から始められるCRM機能が広く知られています。

- 主な機能: CRM(顧客管理)、MA(マーケティングオートメーション)、SFA(営業支援)、ヘルプデスク機能など。

- DXにおける役割: マーケティング活動で獲得したリード(見込み客)情報をそのままCRMで管理し、営業活動へとスムーズに引き継ぐことができます。マーケティングから営業、サービスまでの一連の顧客ライフサイクルを一つのプラットフォームで管理できるため、部門間の連携を強化し、データ分断を防ぐのに有効です。中小企業やスモールスタートで始めたい企業にも適しています。(参照:HubSpot, Inc. 公式サイト)

マーケティングオートメーション(MA)

多様化する顧客ニーズに対応し、一人ひとりに最適なアプローチを行うためには、マーケティング活動の自動化・効率化が不可欠です。MAツールは、その中核を担います。

Marketo Engage

Marketo Engage(現:Adobe Marketo Engage)は、BtoBマーケティングに強みを持つ高機能なMAプラットフォームです。精緻な顧客セグメンテーションとシナリオ設計が可能です。

- 主な機能: リード管理、メールマーケティング、Webサイト行動追跡、スコアリング、キャンペーン管理、CRM連携など。

- DXにおける役割: 顧客の属性や行動履歴に基づいてスコアリングを行い、購買意欲が高まった「ホットなリード」を自動的に判別して営業部門に引き渡すことができます。これにより、マーケティングと営業の連携を強化し、商談化率の向上に貢献します。複雑な顧客ナーチャリング(見込み客育成)シナリオを自動で実行できるため、マーケティング活動の高度化を実現します。(参照:Adobe Inc. 公式サイト)

Pardot

Pardot(現:Marketing Cloud Account Engagement)は、Salesforceが提供するBtoB向けのMAツールです。Salesforce(CRM/SFA)とのシームレスな連携が最大の特徴です。

- 主な機能: リード育成、メールマーケティング、フォーム・ランディングページ作成、ROI分析、Salesforce連携など。

- DXにおける役割: Salesforce CRMとネイティブに連携しているため、マーケティング活動の成果(ROI)を営業の売上データと直接結びつけて分析できます。営業担当者は、見込み客がどのようなマーケティング活動に反応したかをSalesforce上で直接確認できるため、より効果的なアプローチが可能です。Salesforceを導入済みの企業にとっては、データ連携の手間が少なく、強力な選択肢となります。(参照:Salesforce, Inc. 公式サイト)

統合基幹業務システム(ERP)

DXは顧客接点だけでなく、社内の基幹業務の変革も伴います。ERP(Enterprise Resource Planning)は、企業の経営資源である「ヒト・モノ・カネ・情報」を統合的に管理し、経営の可視化と意思決定の迅速化を支援します。

SAP S/4HANA

SAP S/4HANAは、SAP社が提供する次世代のERPスイートです。インメモリデータベース「SAP HANA」を基盤とし、リアルタイムでのデータ処理と高度な分析を可能にします。

- 主な機能: 会計、販売、購買、生産、人事など、企業の基幹業務を網羅する機能群。

- DXにおける役割: 「2025年の崖」の原因とされるレガシーERPからの脱却を支援します。リアルタイムに経営状況を可視化することで、迅速で正確な経営判断を可能にします。また、AIや機械学習といった最新技術が組み込まれており、業務プロセスの自動化や高度化を促進します。まさに、データ駆動型経営を実現するための神経系(デジタルコア)となり得るシステムです。(参照:SAP SE 公式サイト)

Oracle NetSuite

Oracle NetSuiteは、世界で広く利用されているクラウドベースのERPです。CRMやEコマース機能も統合されており、単一のプラットフォームでビジネス全体を管理できるのが特徴です。

- 主な機能: ERP(財務会計、在庫管理など)、CRM、Eコマース、PSA(専門サービス自動化)など。

- DXにおける役割: クラウドネイティブであるため、サーバー管理などの手間が不要で、迅速な導入と拡張が可能です。財務から顧客管理、ECサイトまでが一つのデータベースで統合管理されているため、データの分断が起こりません。特に、急成長中の企業や、グローバル展開を目指す企業が、ビジネスの変化に柔軟に対応できる基盤を構築するのに適しています。(参照:Oracle Corporation 公式サイト)

これらのツールはあくまで一例であり、自社の戦略、規模、業種に合わせて最適なものを選ぶことが重要です。ツール導入そのものが目的化しないよう、「このツールを使って何を成し遂げたいのか」という目的を常に明確にしておく必要があります。

まとめ

本記事では、DX戦略の基本的な概念から、具体的な立て方、役立つフレームワーク、成功のポイント、そして推進をサポートするツールまで、幅広く解説してきました。

改めて重要な点を振り返ります。

- DX戦略とは、単なるIT化ではなく、デジタル技術を駆使してビジネスモデルや組織文化そのものを変革し、競争優位性を確立するための経営戦略である。

- 戦略立案は、「①現状分析」「②ビジョン設定」「③戦略・計画策定」「④体制構築」「⑤実行・改善」という5つのステップで体系的に進めることが成功の鍵となる。

- SWOT分析やビジネスモデルキャンバスといったフレームワークは、思考を整理し、客観的な分析を行う上で非常に有効なツールである。

- DXの成功は、経営層の強力なリーダーシップ、全社的な協力体制、データに基づいた意思決定、そしてスモールスタートと失敗を許容する文化にかかっている。

DXへの取り組みは、もはや一部の先進企業だけのものではありません。変化の激しい時代を生き抜くすべての企業にとって、避けては通れない経営課題です。しかし、それは脅威であると同時に、自社のビジネスを飛躍的に成長させる大きなチャンスでもあります。

DXは、一度計画を立てて終わりという短期的なプロジェクトではありません。市場や技術の変化に対応しながら、継続的に学び、改善を繰り返していく「終わりのない旅(ジャーニー)」です。この記事で紹介したステップやポイントを羅針盤として、まずは自社の現状を見つめ直し、どこへ向かうべきかのビジョンを描くことから始めてみてはいかがでしょうか。

その一歩が、企業の未来を切り拓くための、そして新たな価値を創造するための、力強いスタートとなるはずです。