現代のビジネス環境において、企業の持続的な成長と競争力強化のためにデジタルトランスフォーメーション(DX)は避けて通れない経営課題となりました。そして、そのDXを全社的に、かつ戦略的に推進するための中核組織として「DX推進室」を設置する企業が増えています。

しかし、ただ組織を作っただけではDXは成功しません。DX推進室が形骸化し、期待された成果を出せずに活動が停滞してしまうケースも少なくないのが実情です。

この記事では、DX推進室の基本的な役割から、失敗しない組織の作り方、必要な人材、直面しがちな課題とその解決策までを網羅的に解説します。これからDX推進室の立ち上げを検討している経営者や担当者の方はもちろん、すでに活動しているものの課題を感じている方にとっても、自社の取り組みを見直し、成功へと導くためのヒントが見つかるはずです。

目次

DX推進室とは

DX推進室とは、企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を全社横断的に実行するために設置される専門組織です。単に新しいITツールを導入するだけでなく、デジタル技術とデータを活用して、既存の業務プロセス、企業文化、さらにはビジネスモデルそのものを変革し、新たな価値を創出することをミッションとしています。

このセクションでは、なぜ今DX推進室がこれほどまでに注目されているのか、その背景と、しばしば混同されがちな情報システム部との違いについて詳しく解説します。

DX推進室が注目される背景

DX推進室が多くの企業で設立されるようになった背景には、現代の複雑で予測困難なビジネス環境と、それに伴う企業の課題認識の変化があります。

第一に、市場環境の激しい変化への対応が挙げられます。現代は、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取って「VUCAの時代」と呼ばれます。このような時代においては、従来の成功体験やビジネスモデルがいつ通用しなくなるか分かりません。特に、デジタル技術を駆使して既存の業界秩序を破壊する「デジタルディスラプション」の脅威は、あらゆる業界に及んでいます。企業が生き残り、成長を続けるためには、変化を迅速に察知し、デジタル技術を活用して柔軟にビジネスを変革していく能力が不可欠です。DX推進室は、こうした変革を主導するエンジンとしての役割を期待されています。

第二に、日本企業が抱える「2025年の崖」という深刻な課題です。これは、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で指摘された問題で、多くの企業が抱える複雑化・老朽化した既存のITシステム(レガシーシステム)が、2025年以降、本格的なデータ活用やDX推進の足かせとなり、大きな経済的損失を生む可能性を示唆するものです。このレポートによれば、もし多くの企業がDXを実現できなければ、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があるとされています(参照:経済産業省「DXレポート」)。この「崖」を乗り越えるためには、既存システムの刷新と並行して、全社的なDXを強力に推進する専門組織の存在が不可欠であるという認識が広まりました。

第三に、働き方の多様化と生産性向上の要請です。特に新型コロナウイルスの感染拡大は、リモートワークやオンラインでのコミュニケーションを半ば強制的に普及させました。これにより、多くの企業はペーパーレス化、業務プロセスのデジタル化、コミュニケーションツールの導入などに迫られました。こうした変化をきっかけに、デジタル技術が単なる業務効率化のツールではなく、従業員の働きがい向上や生産性向上に直結する重要な経営基盤であるという認識が定着しました。DX推進室は、こうした働き方改革をデジタル技術の側面から支え、より高度なレベルで推進する役割を担います。

これらの背景から、DXはもはや一部の先進的な企業の取り組みではなく、すべての企業にとっての経営課題となりました。しかし、DXは特定の部署だけで完結するものではなく、全社のあらゆる部門を巻き込む必要があります。既存の縦割り組織では、部門間の連携がうまくいかなかったり、既存業務の維持を優先する「抵抗勢力」が生まれたりして、改革がなかなか進みません。そこで、経営層の直下に位置し、強力な権限を持って全社を横断的に動かすことのできる専門組織、すなわち「DX推進室」の重要性が高まっているのです。

DX推進室と情報システム部の違い

DX推進室の役割を理解する上で、従来から存在する「情報システム部(情シス)」との違いを明確にすることは非常に重要です。両者はITに関わる組織という点では共通していますが、そのミッション、役割、評価指標(KPI)、求められるスキルセットは大きく異なります。

| 比較項目 | 情報システム部(情シス) | DX推進室 |

|---|---|---|

| ミッション | 社内ITインフラの安定稼働と業務効率化の支援(守りのIT) | デジタル技術を活用したビジネス変革と新たな価値創造(攻めのIT) |

| 主な役割 | ・基幹システムの運用・保守 ・社内ネットワーク・サーバーの管理 ・PCやソフトウェアの管理・ヘルプデスク ・情報セキュリティ対策 |

・DX戦略の策定・実行 ・新規デジタルサービスの企画・開発 ・データ分析と活用推進 ・全社へのDX啓発・浸透 ・業務プロセスの抜本的な改革 |

| 主なKPI | ・システム稼働率 ・コスト削減率 ・インシデント対応時間 ・ヘルプデスク満足度 |

・新規事業の売上高 ・顧客満足度(CS)/顧客体験価値(CX)の向上 ・業務プロセスの生産性向上率 ・新たな収益モデルの構築数 |

| 時間軸 | 短期〜中期(安定稼働、既存業務の改善) | 中期〜長期(ビジネスモデルの変革、将来の競争力確保) |

| 求められるスキル | ITインフラ、セキュリティ、システム開発・運用の専門知識 | ビジネス企画力、マーケティング、データ分析、UI/UXデザイン、アジャイル開発、プロジェクトマネジメント |

上記の表からも分かるように、情報システム部の主なミッションは、既存のIT資産を安定的に運用・保守し、日々の業務を円滑に進める「守りのIT」です。システムの安定稼働やセキュリティの確保、コスト削減が重要な評価指標となります。いわば、企業の活動を支える「縁の下の力持ち」的な存在です。

一方、DX推進室のミッションは、デジタル技術を駆使して新たなビジネスモデルを創出したり、顧客体験を劇的に向上させたりすることで、企業の競争優位性を確立する「攻めのIT」です。売上向上や市場シェア拡大、新たな顧客価値の創造といった、事業成長に直結する成果が求められます。

ここで重要なのは、DX推進室と情報システム部は対立する関係ではなく、密接に連携すべきパートナーであるということです。例えば、DX推進室が画期的な新規サービスのアイデアを企画しても、それを支える安定したITインフラや強固なセキュリティ基盤がなければ実現できません。その基盤を支えているのが情報システム部です。逆に、情報システム部が運用するシステムから得られる膨大なデータを、DX推進室が分析・活用することで、新たなビジネスチャンスが生まれることもあります。

よくある失敗例として、情報システム部に「DX推進室」という看板を付け替えただけで、実態は従来の保守・運用業務のままというケースがあります。これでは「攻めのIT」は実行できず、真のDXは進みません。両者の役割の違いを経営層から現場までが正しく理解し、それぞれの専門性を尊重しながら協業する体制を築くことこそが、DX成功の第一歩と言えるでしょう。

DX推進室の主な役割

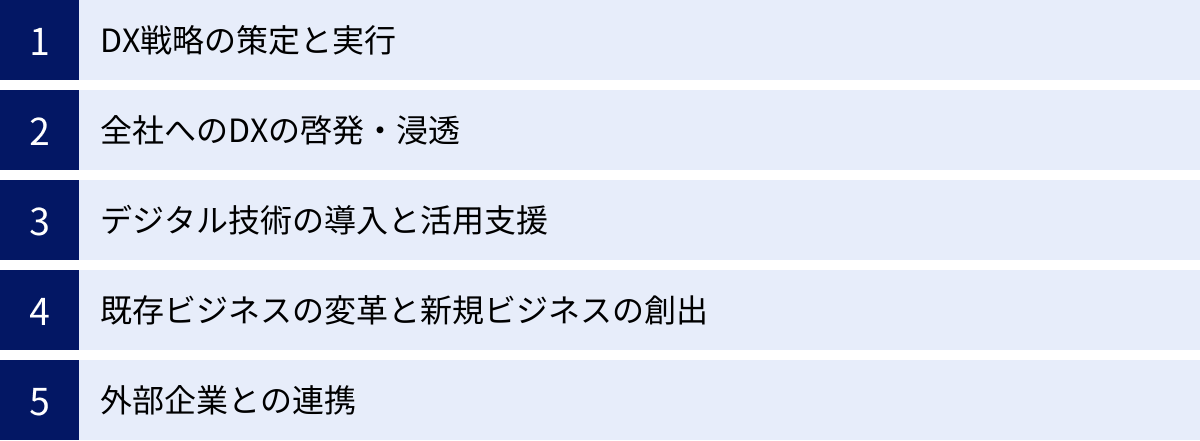

DX推進室が担う役割は多岐にわたりますが、その活動は大きく5つのカテゴリーに分類できます。これらの役割を理解することは、自社にDX推進室を設立する際の目的設定や、具体的な活動計画を立てる上で不可欠です。ここでは、それぞれの役割について、具体的な活動内容を交えながら詳しく解説します。

DX戦略の策定と実行

DX推進室の最も根幹となる役割が、全社の経営戦略と連動したDX戦略を策定し、その実行をリードすることです。DXは単なるIT導入ではなく、経営そのものの変革です。そのため、DX推進室は経営トップと密に連携し、「自社はデジタル技術を使って、どのような企業を目指すのか」「どの事業領域で、どのように競争優位性を築くのか」という大きなビジョンを描く必要があります。

具体的な活動としては、まず現状分析から始めます。市場の動向、競合の動き、自社の強み・弱みなどを分析し(SWOT分析やPEST分析などのフレームワークが有効)、DXによって解決すべき経営課題を特定します。その上で、「3〜5年後に達成したい姿(ビジョン)」を定義し、そこから逆算して具体的な目標(KGI: 重要目標達成指標)を設定します。「新規デジタル事業で売上高XX億円を達成する」「顧客データを活用して解約率をY%低減する」といった、測定可能で具体的な目標を立てることが重要です。

次に、その目標を達成するための具体的な実行計画、すなわち「ロードマップ」を作成します。ロードマップには、「何を(What)」「いつまでに(When)」「どの部署が(Who)」「どのように(How)」実行するのかを時系列で示します。例えば、「初年度は顧客データ基盤の構築と、営業部門へのSFA導入によるデータ収集の徹底」「2年目はデータ分析に基づいたパーソナライズドマーケティング施策の開始」「3年目はサブスクリプション型の新サービスをローンチ」といった具体的なステップを定めます。

戦略策定後は、その実行管理が重要な役割となります。各施策の進捗状況を常にモニタリングし、KPI(重要業績評価指標)を用いて効果を測定します。そして、定期的にPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回し、計画と実績のギャップを分析し、必要に応じて戦略やロードマップを柔軟に見直していきます。この戦略の策定から実行、見直しまでを一貫してマネジメントすることが、DX推進室の司令塔としての役割です。

全社へのDXの啓発・浸透

DXを成功させるためには、DX推進室だけの活動では不十分です。全社員がDXの重要性を理解し、主体的に変革に参加する企業文化を醸成することが不可欠です。そのため、DX推進室は社内の「エバンジェリスト(伝道師)」として、DXの啓発・浸透活動を粘り強く行う役割を担います。

多くの企業では、現場の社員から「DXと言われても、自分には関係ない」「今のやり方で問題ないのに、なぜ変える必要があるのか」といった抵抗や無関心、いわゆる「DXアレルギー」が見られます。こうした状況を打破するために、DX推進室は様々なコミュニケーション施策を企画・実行します。

例えば、以下のような活動が挙げられます。

- 経営層からのメッセージ発信: 社長や役員から、なぜ今DXが必要なのか、会社としてどこを目指すのかという強いメッセージを、社内報や全社朝礼などの場で繰り返し発信してもらう。

- DX研修・勉強会の開催: 全社員を対象としたDXの基礎知識に関するセミナーや、特定の部署向けの専門的なツールの使い方研修などを定期的に開催する。

- 情報発信: 社内ポータルサイトやチャットツールで、DXに関する最新ニュース、他社の成功事例、社内での取り組みの進捗などを定期的に共有し、DXを身近に感じてもらう。

- 成功事例の共有会: 小さな成功でも積極的に取り上げ、担当した部署や社員に発表してもらう場を設ける。成功体験を共有することで、他の社員のモチベーションを高め、「自分たちもやってみよう」という機運を醸成する。

重要なのは、一方的な情報提供だけでなく、双方向のコミュニケーションを心がけることです。現場の社員が抱える不安や疑問に耳を傾け、DXがもたらす具体的なメリット(「このツールを使えば、面倒なデータ入力作業が半分になりますよ」など)を丁寧に説明することで、DXを「自分ごと」として捉えてもらうことができます。

デジタル技術の導入と活用支援

DX推進室は、自社の課題解決や新たな価値創造に貢献する最新のデジタル技術を常に調査・評価し、その導入と活用を支援する役割も担います。AI、IoT、クラウド、ビッグデータ、RPA(Robotic Process Automation)など、技術の進化は目覚ましいものがあります。これらの技術の中から、自社の戦略や現場のニーズに本当に合致するものを見極める「目利き」としての能力が求められます。

技術選定後は、本格導入の前にPoC(Proof of Concept:概念実証)を実施することが一般的です。小規模な範囲で試験的に技術を導入し、その有効性や技術的な実現可能性、導入効果を検証します。例えば、「特定の部署の請求書発行業務にRPAを導入し、本当に業務時間を削減できるか試す」といった活動です。

PoCで効果が確認できれば、全社展開や本格導入に進みます。しかし、DX推進室の役割はツールを導入して終わりではありません。むしろ、導入した技術が現場の業務プロセスにしっかりと定着し、本来の目的である成果を創出するまでを支援することこそが重要です。

具体的な支援活動としては、以下のようなものが考えられます。

- 業務プロセスの再設計: 新しいツールに合わせて、従来の業務フローを見直す支援を行う。

- マニュアル作成とトレーニング: 現場の社員がスムーズにツールを使いこなせるよう、分かりやすいマニュアルを作成したり、ハンズオン形式のトレーニングを実施したりする。

- ヘルプデスクの設置: 導入後の質問やトラブルに対応する窓口を設け、利用者の不安を解消する。

- 活用状況のモニタリングと改善提案: ツールの利用率や入力されたデータを分析し、より効果的な活用方法を提案する。

ツールはあくまで手段であり、目的はビジネスの変革です。この視点を忘れずに、技術と現場の橋渡し役を担うことがDX推進室の重要な役割です。

既存ビジネスの変革と新規ビジネスの創出

これは「攻めのIT」を象徴する、DX推進室の最もチャレンジングで価値のある役割です。デジタル技術とデータを活用して、既存のビジネスモデルをより強固なものへと変革したり、全く新しい収益の柱となる新規ビジネスを創出したりすることを目指します。

既存ビジネスの変革においては、データ活用が鍵となります。例えば、小売業であれば、顧客の購買データやWebサイトの行動履歴データを分析し、一人ひとりの顧客に合わせた商品を推薦するパーソナライズ施策を実施することで、顧客満足度と売上向上を図ります。製造業であれば、工場内の機器にセンサーを取り付けて稼働データを収集・分析し、故障を予知してメンテナンスを行う「予知保全」を実現することで、生産性の向上とコスト削減に繋げます。これらは、データという新たな経営資源を基に、既存事業の付加価値を高める取り組みです。

一方、新規ビジネスの創出は、さらに踏み込んだ変革です。従来の「モノを売って終わり」というモデルから、サービス利用料で継続的に収益を得る「サブスクリプションモデル」への転換などが典型例です。例えば、建設機械メーカーが、機械を販売するだけでなく、稼働状況データを基にした遠隔監視や運用コンサルティングサービスを月額で提供する、といったケースが考えられます。また、自社が持つデータや技術をプラットフォームとして外部に提供し、新たなエコシステムを構築することも新規ビジネス創出の一環です。

これらの活動を推進するために、DX推進室はデザイン思考やリーンスタートアップといった手法を用いて、顧客の潜在的なニーズを探り、素早くプロトタイプを作って検証し、改善を繰り返すというアプローチを取ることが多くあります。

外部企業との連携

DXに必要な知見や技術、人材のすべてを自社だけで賄うことは非常に困難です。そこで、自社にないリソースを持つ外部の企業や組織と積極的に連携し、オープンイノベーションを推進することもDX推進室の重要な役割となります。

連携先は多岐にわたります。

- ITベンダー/コンサルティングファーム: 最新の技術動向や専門的なノウハウを提供してもらい、戦略策定やシステム構築の支援を受ける。

- スタートアップ企業: 自社にはない革新的な技術や斬新なアイデアを持つスタートアップ企業と協業(アライアンス)や出資を行い、スピーディに新規事業を立ち上げる。

- 大学/研究機関: 最先端の基礎技術に関する共同研究を行い、将来の事業の種を探す。

- 異業種の企業: 互いの顧客基盤や技術を組み合わせることで、新たなサービスを共創する。

DX推進室は、こうした外部パートナー候補の探索から、連携交渉、契約、協業プロジェクトのマネジメントまでを担います。外部の血を入れることで、社内の常識にとらわれない新たな視点を取り入れたり、開発スピードを加速させたりすることができます。自前主義にこだわらず、外部の力を柔軟に活用するハブとしての機能が、現代のDX推進には不可欠です。

DX推進室の主な組織モデル

DX推進室を設立する際、その組織形態をどのように設計するかは、その後の活動の成否を大きく左右する重要な要素です。企業の文化や規模、DXの成熟度によって最適なモデルは異なります。ここでは、代表的な2つの組織モデル「伴走支援型」と「事業変革主導型」について、それぞれの特徴、メリット・デメリットを解説します。

伴走支援型

伴走支援型は、DXの主体をあくまで各事業部門に置き、DX推進室は専門的な知見やツールを提供してその活動を支援する、いわば「コンサルタント」や「コーチ」のような役割を担うモデルです。各事業部門の中にDX推進担当者を置き、DX推進室はそれらの担当者と連携しながら、全社的な視点でサポートを行います。組織図上は、各事業部門と横串で連携するコーポレート部門として位置づけられることが多くなります。

【伴走支援型の主な役割】

- 全社共通のDX基盤(データ分析プラットフォーム、コミュニケーションツールなど)の整備・提供

- 各事業部門からのDXに関する相談対応、アドバイス

- 最新技術動向や他社事例の情報提供

- 部門横断プロジェクトのファシリテーション

- 全社的なDX人材の育成プログラムの企画・実施

【メリット】

- 現場のニーズに即したDXが進めやすい: 事業を最もよく知る現場が主体となるため、実務に即した課題解決や、顧客ニーズを的確に捉えた施策が生まれやすくなります。

- 現場の当事者意識が醸成されやすい: 自分たちの課題を自分たちで解決するというプロセスを通じて、現場社員のDXに対する当事者意識やスキルが向上します。これにより、DXが全社に根付きやすくなります。

- 導入の抵抗が少ない: トップダウンで変革を押し付ける形ではないため、現場からの反発が比較的少なく、スムーズに導入が進む傾向があります。

【デメリット】

- 全社的な統一性が取りにくい: 各部門がそれぞれの判断でDXを進めるため、部分最適に陥りやすく、全社レベルでの大きな変革に繋がりにくい場合があります。同じようなツールを各部門がバラバラに導入してしまう、といった非効率も生じがちです。

- 推進のスピードが遅くなる可能性がある: 部門間の利害調整に時間がかかったり、既存業務で手一杯の現場担当者のリソースが不足したりして、改革のスピードが鈍化することがあります。

- 事業部門のDXリテラシーに依存する: 事業部門側の理解度や意欲が低い場合、DX推進室がいくら働きかけても活動が進まないという事態に陥る可能性があります。

【このモデルが適した企業】

- 各事業が独立しており、事業ごとの特性が大きく異なるコングロマリット型の大企業

- ボトムアップの文化が根付いており、現場の自主性を重んじる企業

- DXの初期段階で、まずは現場の意識改革やスモールスタートから始めたい企業

伴走支援型を成功させるためには、DX推進室が各事業部門と良好な信頼関係を築き、現場の課題に深く共感する姿勢が不可欠です。

事業変革主導型

事業変革主導型は、DX推進室が強力な権限と予算を持ち、自らが主体となって全社的なDX戦略を立案し、事業部門を巻き込みながら改革を強力に推進していくモデルです。多くの場合、社長やCDO(Chief Digital Officer)の直轄組織として設置され、既存の組織の枠組みにとらわれずにスピーディな意思決定を行います。

【事業変革主導型の主な役割】

- 全社DX戦略の策定とトップダウンでの実行

- 破壊的な新規事業・サービスの企画開発

- 既存事業のビジネスモデル変革の主導

- 全社最適の視点での大規模なシステム刷新や業務改革プロジェクトの推進

- M&Aやスタートアップへの出資など、非連続な成長戦略の実行

【メリット】

- スピーディかつ大規模な変革が可能: 経営トップの強力な後ろ盾があるため、部門間の壁を越えて、大胆な意思決定と迅速な実行が可能です。業界構造が大きく変わるような状況で、競合に先んじて変革を断行する際に有効です。

- 全社最適の視点を貫ける: 部分最適に陥ることなく、会社全体の利益を最大化する視点でDXを推進できます。サイロ化されたデータを統合し、全社横断で活用するような取り組みも進めやすくなります。

- 経営のコミットメントを社内外に示せる: 強力な権限を持つ専門組織を置くことで、会社としてDXに本気で取り組む姿勢を明確に示し、社内の士気を高めるとともに、社外からの評価や協力を得やすくなります。

【デメリット】

- 現場の反発を招きやすい: トップダウンで改革が進められるため、現場から「自分たちの仕事が分かっていない」「一方的に押し付けられている」といった反発や抵抗が生まれやすくなります。

- 現場の実態と乖離するリスクがある: DX推進室が現場の業務や顧客への深い理解なしに机上の空論で戦略を進めてしまうと、実態にそぐわない、使われないシステムやサービスを生み出してしまう危険性があります。

- DX推進室への過度な依存: すべてをDX推進室に「丸投げ」する風潮が生まれ、現場の当事者意識が育ちにくくなる可能性があります。

【このモデルが適した企業】

- 経営トップが強いリーダーシップを発揮できるオーナー企業や、トップダウンの文化が強い企業

- デジタルディスラプションの脅威に晒されており、抜本的かつ迅速な事業変革が急務となっている企業

- レガシーシステムからの脱却など、全社規模での大規模な投資と改革が必要な企業

事業変革主導型を成功させるためには、DX推進室が独善的にならず、常に現場の声に耳を傾け、変革の目的やメリットを丁寧に説明し、現場を「巻き込む」努力が不可欠です。どちらのモデルが絶対的に優れているというわけではなく、企業の置かれた状況や目指すDXの姿に応じて、両者の要素を組み合わせたハイブリッド型を選択することも有効なアプローチです。

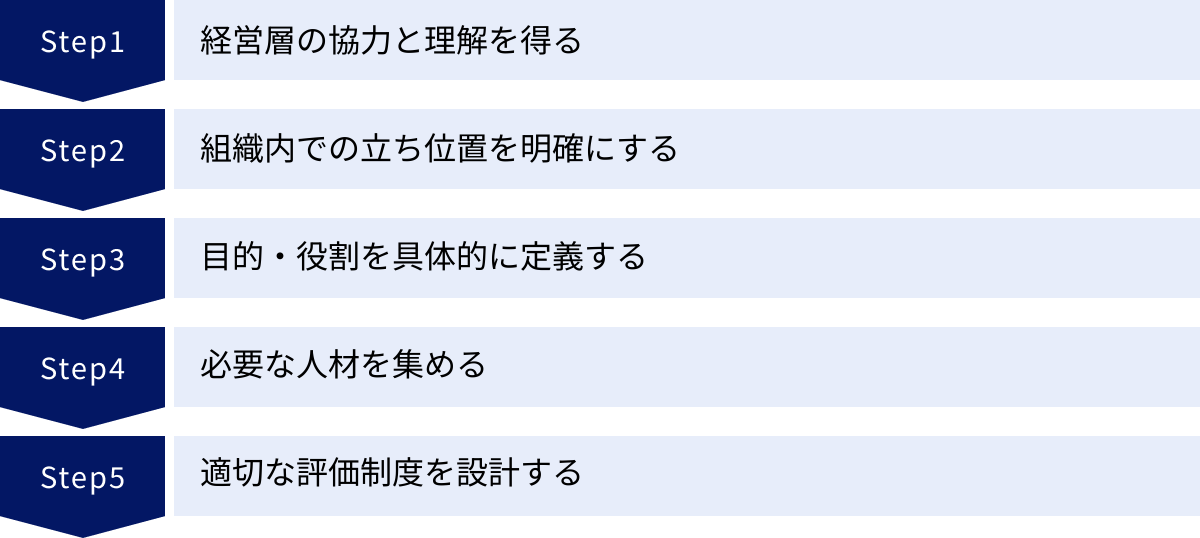

失敗しないDX推進室の作り方5ステップ

DX推進室を設立し、成果を出せる組織にするためには、計画的かつ戦略的なアプローチが不可欠です。思いつきで部署を作っても、すぐに壁にぶつかり形骸化してしまいます。ここでは、DX推進室の設立を成功に導くための具体的な5つのステップを解説します。

① 経営層の協力と理解を得る

DX推進室設立の成否を分ける最も重要な要素は、経営層、特に社長やCEOの強力なコミットメントです。 なぜなら、DXは既存の業務プロセスや組織のあり方を根本から変える可能性のある、痛みを伴う改革だからです。部門間の利害対立、現場からの抵抗、多額の初期投資など、多くの障壁が予想されます。これらを乗り越えるためには、経営トップが「DXは会社の未来にとって絶対に必要だ」という強い意志を持ち、それを全社に示し続けることが不可欠です。

DX推進室の担当者がまずやるべきことは、この経営層の協力と深い理解を取り付けることです。そのためには、DXの必要性を論理的かつ情熱的に説明する必要があります。

- 危機感の共有: 「2025年の崖」や、競合他社のデジタル化の動向、顧客ニーズの変化といった外部環境の脅威を具体的なデータと共に示し、「このままでは自社は立ち行かなくなる」という危機感を共有します。

- ビジョンの提示: DXによってどのような未来が実現できるのかを具体的に描きます。「新たなデジタルサービスで顧客体験を向上させ、5年で売上を20%伸ばす」「業務自動化によって生産性を30%向上させ、社員がより創造的な仕事に集中できる環境を作る」など、魅力的で共感を呼ぶビジョンを提示します。

- 投資対効果の説明: DXには投資が必要です。その投資が、将来的にどれだけのリターン(売上向上、コスト削減、企業価値向上など)に繋がるのかを、可能な限り定量的に示し、投資の妥当性を説明します。

経営層の理解を得た後は、それを継続的な「協力」に繋げることが重要です。定期的な報告会を設定して進捗と課題を共有する、重要な会議には経営層に出席してもらいDX推進室の活動を後押ししてもらう、といった形で、常に経営層を巻き込み続ける仕組みを構築しましょう。

② 組織内での立ち位置を明確にする

経営層のコミットメントを得たら、次にDX推進室を社内のどの部署に、どのような権限を持たせて設置するのか、その「立ち位置」を明確に定義します。この位置づけが曖昧だと、他部署との連携がうまくいかなかったり、重要な意思決定ができなかったりして、活動が停滞する原因となります。

検討すべきポイントは主に以下の3つです。

- 組織図上の位置づけ: DX推進室がその役割を最大限に発揮するためには、社長や経営会議の直轄組織として設置するのが最も効果的です。これにより、特定の事業部門の利害に左右されず、全社最適の視点で物事を進めることができます。また、経営トップの直轄であることは、その部署の重要性を社内に示す強力なメッセージとなります。既存の事業部や情報システム部、経営企画部などの傘下に置くことも考えられますが、その場合は部門間の調整機能が十分に働くような工夫が必要です。

- 権限の明確化: DX推進室にどのような権限を与えるかを具体的に定義します。特に重要なのが「予算執行権」と「意思決定権」です。DX関連のプロジェクト予算をDX推進室が独自に執行できるのか、それとも都度、経営会議の承認が必要なのか。新しいツールの導入や業務プロセスの変更について、DX推進室が主導して決定できるのか、それとも各事業部門の合意が必須なのか。これらの権限の範囲をあらかじめ明確にしておくことで、スピーディな活動が可能になります。

- 他部署との連携ルール: DX推進室は多くの部署と連携する必要があります。情報システム部、経営企画部、人事部、そして各事業部門と、どのような情報を共有し、どのような会議体で意思決定を行うのか、連携のルールを定めておきましょう。例えば、「月次で各事業部長とDX推進室長が参加するDX推進会議を開催する」といった具体的なルールです。

この立ち位置の明確化は、DX推進室が「何でも屋」や「丸投げ先」になるのを防ぎ、専門組織としてリスペクトされ、機能するために不可欠なプロセスです。

③ 目的・役割を具体的に定義する

「DXを推進する」という漠然とした目的だけでは、メンバーは何から手をつけてよいか分からず、活動は迷走してしまいます。DX推進室を設立する際には、「自社にとってのDXとは何か」「この組織は何を達成するために存在するのか」という目的(ミッション)と具体的な役割(ロール)を定義することが極めて重要です。

まず、自社の経営課題と紐付けて、DX推進室が達成すべき最終的なゴール(KGI: 重要目標達成指標)を設定します。これは、ステップ①で経営層と合意したビジョンを、より具体的な数値目標に落とし込む作業です。「3年後にECサイト経由の売上比率を現在の10%から30%に引き上げる」「5年以内にデータ駆動型の新規サービスを3つ立ち上げる」といった、誰が見ても達成度がわかる定量的な目標が望ましいです。

次に、そのKGIを達成するための中間目標(KPI: 重要業績評価指標)と、具体的な活動内容を定義します。これは、前述の「DX推進室の主な役割」の中から、自社の状況やDXのフェーズに合わせて優先順位をつける作業です。

例えば、設立初期のフェーズであれば、

- 役割: 全社へのDXの啓発・浸透

- KPI: 全社員向けDX研修の受講率90%以上、社内DXポータルの月間アクティブユーザー数XX人

- 活動: 経営層メッセージの発信、全社研修の企画・実施、情報発信サイトの構築

事業変革を目指すフェーズであれば、

- 役割: 新規ビジネスの創出

- KPI: 新規事業アイデアの提案件数、PoC(概念実証)の実施件数、プロトタイプのユーザー評価スコア

- 活動: デザイン思考ワークショップの開催、スタートアップ企業との連携、プロトタイプ開発

このように目的と役割を具体的に定義することで、メンバーは日々の活動に迷いがなくなり、組織としてのパフォーマンスを最大化できます。

④ 必要な人材を集める

DX推進は、多様な専門性を持つ人材が集まるチームで行う必要があります。しかし、設立当初からすべての専門家を揃えるのは非現実的です。まずは、会社の文化をよく理解し、変革への熱意が高い社内人材を中心に、スモールチームでスタートするのが現実的なアプローチです。

人材を集める際には、以下の点を考慮しましょう。

- 社内からの抜擢・公募: 各部署でエース級と評価されている人材や、新しいことに挑戦したいという意欲の高い若手社員などを抜擢または公募します。彼らは社内の事情や人脈に詳しいため、他部署との調整役として活躍が期待できます。

- 外部からの採用(中途採用): ビジネスデザイナーやデータサイエンティストなど、社内での育成が難しい高度な専門性を持つ人材は、中途採用で獲得することを検討します。採用市場でDX人材の獲得競争は激化しているため、魅力的なミッションや働きがいのある環境を提示することが重要です。

- 外部リソースの活用: 正社員の採用にこだわらず、フリーランスの専門家や副業人材、コンサルティングファームなど、外部のリソースを柔軟に活用することも有効な手段です。必要なスキルを持つ人材をプロジェクト単位で確保することで、コストを抑えながらスピーディにチームを組成できます。

重要なのは、技術スキルだけでなく、コミュニケーション能力や主体性、学習意欲といったマインド面も重視することです。未知の課題にチームで立ち向かい、失敗から学びながら前進できる人材こそ、DX推進室に不可欠です。

⑤ 適切な評価制度を設計する

DX推進室の活動は、従来の業務とは性質が大きく異なります。短期的に成果が出るとは限らず、むしろ失敗を繰り返しながら成功への道筋を探っていくプロセスが中心となります。そのため、従来の評価制度(短期的な売上目標の達成度など)をそのまま適用すると、メンバーは失敗を恐れて挑戦しなくなり、組織は硬直化してしまいます。

DX推進室を機能させるためには、その活動の特性に合った評価制度を設計することが不可欠です。

- 挑戦を評価する仕組み: 結果だけでなく、プロセスや挑戦したこと自体を評価する仕組みを取り入れます。例えば、OKR(Objectives and Key Results)のような目標管理手法を活用し、達成が困難な高い目標(Objectives)を掲げ、その達成に向けた具体的な行動(Key Results)の進捗を評価の対象とします。

- 失敗から学ぶ文化の醸成: 「失敗は許されない」という文化ではなく、「挑戦的な失敗は歓迎される」というメッセージを経営層が明確に打ち出すことが重要です。失敗事例を共有し、そこから得られた学び(ナレッジ)をチームの資産として評価するような仕組みも有効です。

- 長期的な視点での評価: DXの成果は、数年単位で現れることも少なくありません。四半期や半期ごとの短期的な評価だけでなく、中長期的な視点での貢献度を評価に加味する仕組みを検討しましょう。

適切な評価制度は、優秀なDX人材を惹きつけ、リテンション(定着)させる上でも極めて重要です。メンバーが安心して挑戦できる環境を整えることが、DX推進室を成功に導く最後の鍵となります。

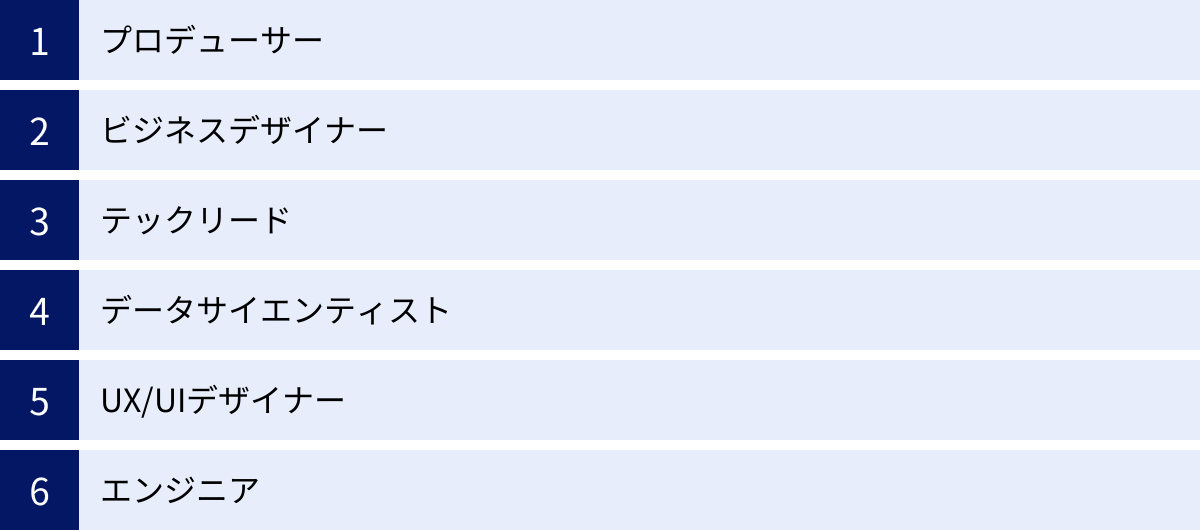

DX推進室に必要な人材とスキル

DX推進室がその多岐にわたる役割を遂行するためには、多様な専門スキルを持つ人材の結集が不可欠です。1人のスーパーマンがすべてをこなすのではなく、それぞれの専門性を持つメンバーがチームとして機能することが重要です。ここでは、DX推進室を構成する代表的な6つの職種と、それぞれに求められるスキルについて解説します。企業の規模やDXのフェーズに応じて、これらの役割を兼任したり、外部リソースを活用したりすることも考慮しましょう。

プロデューサー

プロデューサーは、DXプロジェクト全体の責任者であり、推進チームのリーダーです。経営層と現場、技術チームとビジネスチームといった、異なる立場の人々の間に立ち、プロジェクトを成功に導く「司令塔」の役割を担います。

- 主な役割:

- DX戦略と経営ビジョンの接続

- プロジェクト全体のロードマップ策定と進捗管理

- 予算の確保と管理

- 経営層へのレポーティングと意思決定支援

- 部門間の利害調整と合意形成

- 必要なスキル・マインドセット:

- 経営視点: 自社のビジネス全体を俯瞰し、DXが経営に与えるインパクトを理解する力。

- 強力なリーダーシップと推進力: 困難な状況でもチームをまとめ、目標達成に向けて粘り強くプロジェクトを前に進める力。

- プロジェクトマネジメント能力: スコープ、コスト、品質、納期などを管理し、計画通りにプロジェクトを遂行する能力。

- 高度なコミュニケーション能力・交渉力: 経営層から現場まで、あらゆるステークホルダーと円滑な関係を築き、時には利害の対立を乗り越えて合意を形成する力。

ビジネスデザイナー

ビジネスデザイナーは、「DXで何を実現するのか」というビジネスサイドの企画を担う人材です。市場の動向や顧客の潜在的なニーズを深く洞察し、それを基にデジタル技術を活用した新しいビジネスモデルやサービスを構想します。

- 主な役割:

- 市場調査、競合分析、顧客ニーズの分析

- 新規事業や新サービスのアイデア創出と企画立案

- ビジネスモデルの設計と事業計画(収益モデル、KGI/KPIなど)の策定

- デザイン思考などの手法を用いたワークショップのファシリテーション

- 必要なスキル・マインドセット:

- マーケティング知識: 3C分析、PEST分析、STP分析といったフレームワークを駆使して市場を分析する能力。

- デザイン思考: 顧客への共感から課題を発見し、プロトタイピングを通じてアイデアを検証・改善していく思考プロセス。

- 論理的思考力と構想力: 複雑な情報を整理し、実現可能で収益性の高いビジネスモデルを構築する力。

- 知的好奇心と発想力: 業界の常識にとらわれず、新しい価値を創造しようとする探求心。

テックリード

テックリードは、DXプロジェクトにおける技術面での意思決定を担うリーダーです。どのような技術を選択し、どのようなシステムアーキテクチャを設計するのかを決定し、開発チームを技術的に牽引します。

- 主な役割:

- DX戦略を実現するための技術戦略の策定

- 最新技術の動向調査、評価、選定

- システム全体のアーキテクチャ(構造)設計

- 技術的な課題の解決と、開発チームへの技術指導

- 非機能要件(パフォーマンス、セキュリティ、スケーラビリティなど)の定義

- 必要なスキル・マインドセット:

- 広範かつ深い技術知識: クラウド(AWS, Azure, GCP)、AI/機械学習、IoT、マイクロサービス、API、セキュリティなど、特定の技術だけでなく幅広い分野への深い理解。

- アーキテクチャ設計能力: ビジネス要件を理解し、将来の変化にも耐えうる、堅牢で柔軟なシステム構造を設計する力。

- 技術的俯瞰力: 目先の課題だけでなく、中長期的な視点で技術選定や設計の判断ができる能力。

- 継続的な学習意欲: 日々進化する技術トレンドを常にキャッチアップし続ける姿勢。

データサイエンティスト

データサイエンティストは、企業が保有する膨大なデータを分析し、そこからビジネスに有益な知見を引き出す専門家です。統計学や機械学習などの高度な分析手法を駆使して、課題解決の糸口や新たなビジネスチャンスを発見します。

- 主な役割:

- ビジネス課題をデータ分析の問題として定義

- データの収集、加工、クレンジング

- 統計モデルや機械学習モデルの構築と評価

- 需要予測、顧客セグメンテーション、異常検知などの分析

- 分析結果の可視化と、ビジネスサイドへの分かりやすいレポーティング

- 必要なスキル・マインドセット:

- データサイエンスの専門知識: 統計学、機械学習、情報科学に関する深い知識。

- プログラミングスキル: PythonやRといったデータ分析でよく使われる言語の知識。SQLによるデータ抽出スキルも必須。

- ビジネス理解力: 担当するビジネスのドメイン知識を学び、分析結果がビジネスにどう貢献するのかを説明できる能力。

- 探求心と論理的思考力: データの背後にある意味を粘り強く探求し、仮説検証を繰り返す力。

UX/UIデザイナー

UX/UIデザイナーは、ユーザーにとって「価値があり、使いやすい」デジタルサービスや製品を設計する専門家です。UX(User Experience:ユーザー体験)デザイナーはサービス全体の体験価値を、UI(User Interface:ユーザーインターフェース)デザイナーは画面の見た目や操作性を設計します。

- 主な役割:

- UX: ユーザーリサーチ、ペルソナ/カスタマージャーニーマップの作成、サービス全体の情報設計、ユーザーテストの実施

- UI: ワイヤーフレーム/プロトタイプの作成、画面レイアウトやビジュアルデザイン、操作性の設計

- 必要なスキル・マインドセット:

- 人間中心設計(HCD)の知識: 常にユーザーの視点に立ち、その課題やニーズを深く理解しようとする姿勢。

- 情報設計スキル: 複雑な情報を分かりやすく整理し、ユーザーが迷わない構造を設計する力。

- プロトタイピング能力: Figma、Sketch、Adobe XDといったデザインツールを使いこなし、アイデアを素早く形にするスキル。

- 共感力と客観性: ユーザーの気持ちに寄り添う共感力と、デザインを客観的に評価し改善する冷静な視点の両方が必要。

エンジニア

エンジニアは、テックリードやデザイナーが設計したものを、実際に動くシステムやアプリケーションとして開発・実装する役割を担います。アジャイルな開発手法を用いて、迅速に価値をユーザーに届けることが求められます。

- 主な役割:

- Webアプリケーションやモバイルアプリの開発

- APIの設計・開発

- クラウド環境の構築・運用(DevOps)

- コードの品質管理、テスト、デプロイ

- 必要なスキル・マインドセット:

- プログラミングスキル: プロジェクトに応じたプログラミング言語(Java, Python, Go, TypeScriptなど)やフレームワークの深い知識。

- クラウドサービスの知識: AWS, Azure, GCPなどの主要なクラウドプラットフォームに関する知識と実践経験。

- アジャイル開発手法の理解: スクラムやカンバンといった開発プロセスへの理解と経験。

- チーム開発能力: Gitなどのバージョン管理システムを使いこなし、他のエンジニアと協調して開発を進める能力。

これらの人材をすべて社内で揃えることは困難です。自社のDXの目的を明確にし、どの役割が今最も重要かを判断し、優先順位をつけてチームを組成していくことが成功の鍵となります。

DX推進室が直面しやすい課題

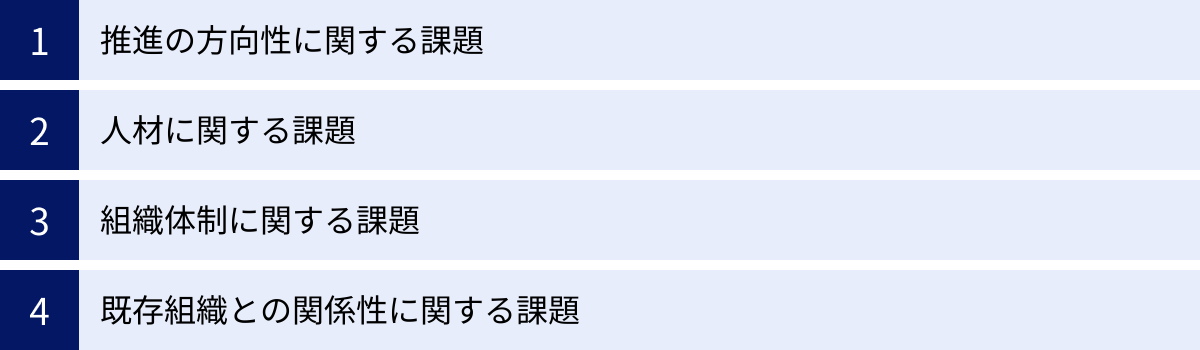

DX推進室を立ち上げたものの、多くの企業で様々な壁に直面します。事前にこれらの「よくある課題」を認識し、対策を考えておくことで、失敗のリスクを減らすことができます。ここでは、DX推進室が直面しやすい課題を4つのカテゴリーに分けて解説します。

推進の方向性に関する課題

これは、DX推進室の活動の根幹に関わる課題です。方向性が定まらない、あるいは共有されていないと、組織は迷走してしまいます。

- 経営層と現場のDXに対する温度差: 経営層は「全社的なビジネス変革」を期待しているのに対し、現場は「日々の業務の効率化」程度にしか考えていない、といった認識のズレは頻繁に起こります。このギャップが埋まらないと、DX推進室はどちらの期待にも応えられず、板挟みになってしまいます。

- 対策: 経営層、ミドル層、現場層それぞれに向けたコミュニケーション戦略を設計し、DXの目的とビジョンを繰り返し、かつそれぞれの立場に響く言葉で伝え続けることが重要です。

- 短期的な成果を求められすぎる: DX、特にビジネスモデルの変革は、成果が出るまでに時間がかかります。しかし、経営層や事業部門から短期的なROI(投資対効果)を厳しく問われ、本来やるべき中長期的な取り組みに着手できないケースがあります。

- 対策: DXのロードマップを策定する際に、短期的に成果を出せる「クイックウィン」施策と、中長期的な視点で取り組むべき本質的な改革を明確に分け、両方をバランス良く進める計画を立て、経営層の理解を得ることが不可欠です。

- 「PoC疲れ」に陥る: 新しい技術の有効性を検証するPoC(概念実証)を繰り返すものの、どれも本格的な導入や事業化に繋がらず、検証だけで終わってしまう状態です。PoCが目的化してしまい、予算と時間を浪費するだけで、ビジネスへのインパクトが生まれません。

- 対策: PoCを開始する前に、その成功基準と、成功した場合に次のステップ(本格導入)へ移行するための判断基準を明確に定義しておくことが重要です。「XXという指標がY%改善されたら、Zの予算を投じて全社展開する」といった具体的なシナリオを関係者と合意しておく必要があります。

人材に関する課題

DXを推進できる人材は市場価値が高く、多くの企業で獲得競争が起きています。人材に関する課題は、多くのDX推進室にとって最大の悩みと言えるかもしれません。

- 必要なスキルを持つ人材が社内にいない: ビジネス企画、データ分析、UI/UXデザインなど、DXに必要な専門スキルは、従来の日本企業では育成されてこなかったものが多く、社内に適任者が見つからないケースがほとんどです。

- DX人材を採用できない: 専門人材は売り手市場であり、特に優秀な人材はIT企業やスタートアップに集まりがちです。従来の給与体系や企業文化では、魅力的なオファーを提示できず、採用活動が難航します。

- 集めたメンバーのスキルセットが偏っている: 例えば、IT部門出身者ばかりでチームを構成してしまい、技術的な議論には強いものの、ビジネス視点が欠けているといったケースです。これでは、現場の課題や顧客ニーズを的確に捉えた施策は生まれません。

- 対策: 全てを自前で賄おうとせず、外部リソースを積極的に活用することが現実的な解決策です。コンサルティングファーム、フリーランスの専門家、副業人材などを柔軟に組み合わせることで、必要なスキルを迅速に補完できます。また、同時に社内人材のリスキリング(学び直し)にも計画的に投資し、長期的な視点で内製化できる体制を目指すことが重要です。

組織体制に関する課題

せっかくDX推進室を設置しても、その組織体制に不備があると、十分に機能を発揮できません。

- DX推進室に権限がない: 最もよくある失敗パターンの一つです。意欲的なメンバーを集めても、予算執行権や業務変更の決定権などがなければ、他部署に協力を仰ぐことしかできず、改革は一向に進みません。「評論家集団」と揶揄され、メンバーのモチベーションも低下してしまいます。

- 対策: 設立時に、経営トップがDX推進室の役割と権限を全社に対して明確に宣言することが不可欠です。社長直轄の組織にする、CDO(Chief Digital Officer)などの役職を設置するなど、その重要性を行動で示す必要があります。

- 「丸投げ部署」になってしまう: 各部署が「DX関連のことは、よく分からないから全部お任せ」というスタンスになり、DX推進室が何でも屋のように扱われてしまうケースです。本来、DXの主体は各事業部門であるべきですが、推進室が全てのタスクを抱え込み、疲弊してしまいます。

- 対策: DX推進室の役割を「支援」や「伴走」と明確に定義し、あくまで主体は事業部門であることを繰り返し強調します。 プロジェクトを開始する際には、事業部門からも必ず担当者をアサインしてもらい、共同で推進する体制を築くことが重要です。

既存組織との関係性に関する課題

DXは変革を伴うため、既存の組織、特に現状維持を望む人々との間に摩擦が生じるのは避けられません。

- 現場部門からの抵抗や非協力: 「新しいやり方は面倒だ」「今のままで十分だ」といった現場からの抵抗は、DX推進における最大の障壁の一つです。DX推進室が現場の業務を理解せずにトップダウンで改革を進めると、この抵抗はさらに強まります。

- 対策: 現場の業務に深く入り込み、彼らが抱える本当の痛みや課題を理解することから始めます。そして、DXが彼らの仕事を奪うものではなく、面倒な作業から解放し、より付加価値の高い仕事に集中できるようにするためのものであることを、具体的なメリットと共に丁寧に説明し、味方につけていく努力が必要です。

- 情報システム部との対立: 「守りのIT」を担う情報システム部と、「攻めのIT」を担うDX推進室は、時に利害が対立します。情報システム部はシステムの安定性やセキュリティを最優先するのに対し、DX推進室はスピードや柔軟性を重視するため、意見が衝突しがちです。

- 対策: 敵対するのではなく、お互いの専門性を尊重し、早期から連携する体制を築くことが重要です。例えば、DX推進室が企画する新しいサービスについて、企画の初期段階から情報システム部に参加してもらい、セキュリティやインフラの観点からアドバイスをもらうといった協力関係を築くことが、スムーズなプロジェクト進行に繋がります。

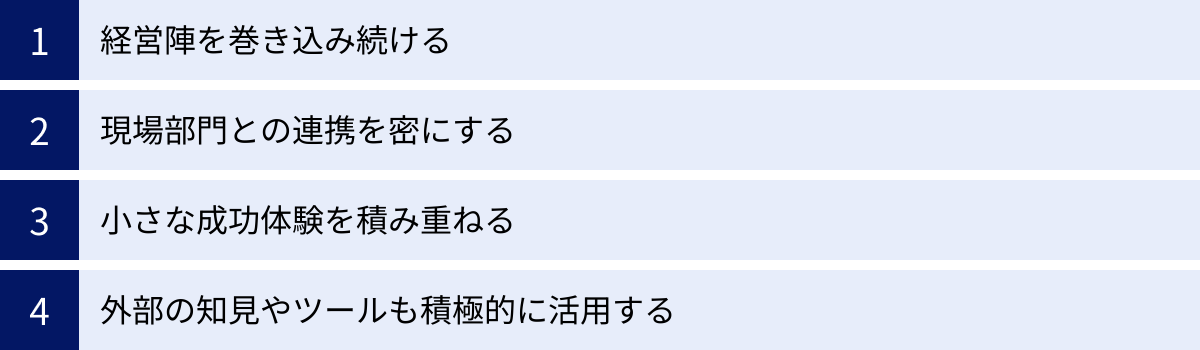

DX推進室を成功させるためのポイント

DX推進室が直面する多くの課題を乗り越え、着実に成果を上げていくためには、いくつかの重要なポイントがあります。これらは、組織を立ち上げる際だけでなく、運営していく上でも常に意識すべき事柄です。

経営陣を巻き込み続ける

DX推進室の設立にあたって経営陣の理解と協力を得ることはスタートラインに過ぎません。本当の挑戦は、そのコミットメントをいかにして「継続」させるかにあります。DXは長期戦であり、途中で経営陣の関心が薄れたり、短期的な業績悪化を理由に予算を削減されたりすれば、改革は頓挫してしまいます。

これを防ぐためには、DX推進室から経営陣へ積極的に働きかけ、常に「巻き込み続ける」努力が不可欠です。

- 定期的な報告と対話の場を設ける: 月次や四半期ごとに、経営会議の場でDXの進捗状況、成果、そして直面している課題を具体的に報告します。成功事例だけでなく、失敗事例や障壁となっている事柄も包み隠さず共有し、経営陣に解決策の検討や意思決定を促します。

- 「体験」を提供する: 新しいツールのデモンストレーションや、プロトタイプのユーザーテストなどに経営陣に直接参加してもらうことも有効です。DXがもたらす変化を肌で感じてもらうことで、理解度と当事者意識が格段に高まります。

- 経営の言葉で語る: DXの進捗を報告する際は、技術的な専門用語を並べるのではなく、「この施策によって、顧客単価がX%向上する見込みです」「この業務自動化により、年間Y円のコスト削減に繋がります」というように、常に経営指標に結びつけて説明することを心がけましょう。これにより、経営陣はDXを自分たちの課題として捉えやすくなります。

経営陣を最大のスポンサーであり、最強の味方であり続けてもらうための地道なコミュニケーションが、DX推進の生命線となります。

現場部門との連携を密にする

DX推進室が陥りがちな罠の一つが、現場から乖離した「机上の空論」で戦略を立ててしまうことです。どれほど優れた技術やビジネスモデルを構想しても、それが現場の業務実態や顧客の真のニーズに合っていなければ、絵に描いた餅に終わってしまいます。

「DXの主役は現場であり、課題も答えも現場にある」という原則を忘れてはいけません。DX推進室は、現場部門との連携を誰よりも密にする必要があります。

- 現場に飛び込む: 定期的に現場に足を運び、業務を観察したり、ヒアリングを行ったりして、現場の社員が何に困り、何を不便に感じているのか(ペインポイント)を深く理解します。

- 現場を巻き込む: プロジェクトの企画段階から現場のキーパーソンに参加してもらい、一緒に課題解決策を考えるワークショップなどを開催します。自分たちが関わって作り上げたソリューションであれば、導入後の活用もスムーズに進みます。

- 現場の「通訳」になる: 現場の言葉(業務上の課題)をテクノロジーの言葉に翻訳し、エンジニアに伝える。逆に、テクノロジーの可能性を現場の言葉(業務改善のメリット)に翻訳して伝える。このような「通訳」としての役割を担うことで、両者の橋渡し役となります。

現場との信頼関係なくして、DXの成功はありえません。徹底した現場主義こそが、実効性のあるDXを実現する鍵です。

小さな成功体験を積み重ねる

最初から全社規模の壮大な改革を目指すと、関係者の合意形成に時間がかかり、成果が見えないまま時間だけが過ぎて、プロジェクトが失速しがちです。特に設立初期のDX推進室にとっては、まず「自分たちは成果を出せる組織である」ということを社内に証明し、信頼を得ることが何よりも重要です。

そのために有効な戦略が、「クイックウィン(Quick Win)」を狙うことです。比較的短期間(3ヶ月〜半年程度)で、目に見える成果を出せる小さなテーマから着手し、成功体験を積み重ねていきます。

- クイックウィンの例:

- 特定の部署で行われている手作業のデータ集計業務をRPAで自動化する。

- 会議資料のペーパーレス化を徹底し、印刷コストと準備時間を削減する。

- 社内での問い合わせ対応にチャットボットを導入し、担当者の負担を軽減する。

これらの小さな成功は、それ自体が業務効率化に貢献するだけでなく、計り知れない副次的な効果を生み出します。

- 社内の雰囲気の変化: 「DXって本当に効果があるんだ」という認識が広まり、他の部署からも「うちでもやってみたい」という協力的な声が上がるようになります。

- DX推進室の自信と求心力の向上: 成功体験はメンバーの自信に繋がり、組織としての求心力を高めます。

- 追加予算の獲得: 目に見える成果は、経営陣に対してさらなる投資を説得する際の強力な材料となります。

小さな成功を積み重ね、その勢いを利用して、より大きく、より本質的な改革へとステップアップしていく。このアプローチが、DXという長い道のりを着実に進むための賢明な戦略です。

外部の知見やツールも積極的に活用する

DXに必要なスキルや知見、リソースのすべてを自社だけで賄おうとする「自前主義」は、変化の激しい現代においては非効率であり、リスクですらあります。市場には、DXを加速させるための優れたツールやサービス、専門知識を持つパートナーが数多く存在します。これらを積極的に活用しない手はありません。

- SaaS(Software as a Service)の活用: 営業支援(SFA/CRM)、マーケティングオートメーション(MA)、経費精算システムなど、様々な業務領域で高機能なクラウドサービス(SaaS)が提供されています。これらを活用すれば、自社で大規模なシステム開発を行うことなく、安価かつ迅速に最新の機能を利用開始できます。

- 外部専門家の活用: 自社に不足しているスキルは、外部の専門家を柔軟に活用して補いましょう。戦略策定の段階ではコンサルティングファーム、具体的な開発ではITベンダーやフリーランスのエンジニア、データ分析ではデータサイエンティストなど、必要なフェーズで必要な専門性を持つパートナーと協業します。

- オープンイノベーション: 自社の枠を越えて、スタートアップ企業や大学、異業種の企業と連携することで、自社だけでは生まれなかった新しいアイデアや技術にアクセスできます。

重要なのは、「何でも自分たちで作る」のではなく、「世の中にある良いものを、いかにうまく組み合わせて自社の課題解決に繋げるか」という視点を持つことです。外部の力を借りることで、自社のリソースを本当にコアとなる領域に集中させることができ、DX全体のスピードと質を向上させることができます。

DX推進室に関するよくある質問

ここでは、DX推進室に関して多くの企業担当者から寄せられる質問の中から、特に代表的なものを取り上げて回答します。

DX推進室にアジャイル開発は必要ですか?

結論から言うと、多くの場合において、アジャイル開発はDX推進室にとって非常に有効な手法であり、導入を強く推奨します。

アジャイル開発とは、計画を固定するのではなく、短い期間(1〜4週間程度)のサイクルで「計画→設計→実装→テスト」を繰り返し、顧客やユーザーからのフィードバックを迅速に製品やサービスに反映させていく開発手法です。

DXが目指す新規事業開発やビジネスモデル変革は、「やってみなければ分からない」不確実性の高い領域です。事前に完璧な仕様を決めて長期間開発する従来のウォーターフォール型開発では、完成した頃には市場のニーズが変わっていたり、ユーザーが全く望んでいないものが出来上がってしまったりするリスクが非常に高くなります。

アジャイル開発がDX推進に適している理由は以下の通りです。

- 変化への迅速な対応: 顧客のニーズや市場環境の変化に対して、短いサイクルで柔軟に方向転換ができます。「作っては試し、学んでは修正する」を繰り返すことで、失敗のリスクを最小限に抑えながら、本当に価値のあるプロダクトへと近づけていくことができます。

- 顧客価値の最大化: 開発の早い段階から実際に動くもの(プロトタイプ)をユーザーに提供し、そのフィードバックを直接取り入れるため、ユーザーが本当に求めているものを開発できる可能性が高まります。

- 手戻りの削減と開発スピードの向上: 早期に問題点や要求のズレを発見できるため、開発終盤での大規模な手戻りを防ぐことができます。結果として、無駄な開発工数を削減し、価値をより早く市場に届けることが可能になります。

もちろん、全てのプロジェクトにアジャイル開発が最適というわけではありません。例えば、要件が完全に固まっており、変更の可能性が極めて低い大規模な基幹システムの刷新などでは、計画通りに進めるウォーターフォール型の方が適している場合もあります。

しかし、DX推進室が担うことの多い「新規サービスの創出」や「既存業務の抜本的な改革」といった、正解のない問いに挑むプロジェクトにおいては、アジャイル開発のアプローチが成功の確率を大きく高めると言えるでしょう。DX推進室のメンバーは、アジャイル開発の基本的な考え方や、代表的なフレームワークである「スクラム」などについて学んでおくことをおすすめします。

まとめ

本記事では、DX推進室の役割から、失敗しない組織の作り方、必要な人材、直面しがちな課題、そして成功のためのポイントまで、幅広く解説してきました。

DX推進室は、単なるIT導入部署ではありません。デジタル技術を駆使して企業のビジネスモデルそのものを変革し、未来の競争力を創出する、極めて重要な戦略的組織です。その役割は、DX戦略の策定、全社への啓発、技術導入支援、新規事業創出、外部連携など多岐にわたります。

DX推進室の設立と運営を成功させるためには、付け焼き刃の対応では不十分です。本記事で紹介した、失敗しないための5つのステップを確実に実行することが重要です。

- 経営層の強力なコミットメントを獲得し、維持し続けること

- 社長直轄など、実効性のある組織上の立ち位置を確保すること

- KGI/KPIを用いて、組織の目的と役割を具体的に定義すること

- 社内外から多様なスキルを持つ人材を集め、チームを組成すること

- 挑戦を促し、失敗を許容する適切な評価制度を設計すること

そして、DX推進室がその機能を最大限に発揮するためには、プロデューサー、ビジネスデザイナー、テックリードといった多様な専門家が、それぞれの役割を果たしながらチームとして連携することが不可欠です。

もちろん、その道のりは平坦ではありません。推進の方向性、人材、組織、既存組織との関係性など、様々な課題が待ち受けています。しかし、経営陣を巻き込み続け、現場との連携を密にし、小さな成功体験を積み重ね、外部の知見を積極的に活用することで、これらの壁は乗り越えられます。

DXはもはや待ったなしの経営課題です。この記事が、貴社におけるDX推進室の設立、あるいは再活性化の一助となり、企業変革への確かな一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。