現代のビジネス環境において、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉を耳にしない日はないほど、その重要性が叫ばれています。多くの企業がDX推進に取り組み始めていますが、その目的や目指すべきゴールを明確に描けているケースはまだ少ないのが現状です。

「DXとは具体的に何をすることなのか」「なぜ今、DXが必要なのか」「どのような目的を持って取り組めば、企業は成長できるのか」

このような疑問を抱える経営者や担当者の方も多いのではないでしょうか。DXは、単に新しいITツールを導入することや、業務をデジタル化することだけを指すのではありません。その本質は、デジタル技術を活用してビジネスモデルや組織、企業文化そのものを根底から変革し、激しい市場の変化に対応しながら新たな価値を創造し続けることにあります。

この記事では、DXの基本的な定義から、企業がDXに取り組むべき具体的な目的、目指すべきゴール、そして成功に導くためのステップまでを網羅的に解説します。DXの本質を理解し、自社の状況に合わせた明確な目的を設定することで、DXは単なるコストではなく、未来への確かな投資となります。

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DX推進の目的を考える前に、まずは「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉の正確な意味を理解しておくことが不可欠です。言葉の定義が曖昧なままでは、関係者間の認識にズレが生じ、プロジェクトが頓挫する原因にもなりかねません。ここでは、経済産業省による定義と、混同されがちな「デジタル化」との違いについて詳しく解説します。

経済産業省によるDXの定義

日本におけるDXの議論で頻繁に引用されるのが、経済産業省が公表している資料です。特に2018年に発表された「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」や、その後の「DX推進ガイドライン」では、DXの定義が明確に示されています。

経済産業省の「DX推進ガイドライン Ver. 1.0」によると、DXは以下のように定義されています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

(参照:経済産業省「DX推進ガイドライン Ver. 1.0」)

この定義には、DXを成功させるための重要な要素がいくつも含まれています。

- 前提となる環境認識: 「ビジネス環境の激しい変化に対応し」という部分が示す通り、DXは現状維持のための取り組みではありません。市場、顧客、競合、技術といったあらゆるものが目まぐるしく変化する現代において、企業が生き残り、成長し続けるための生存戦略であるという認識が第一歩です。

- 活用する手段: 「データとデジタル技術を活用して」とあるように、AI、IoT、クラウド、ビッグデータといった先進的なデジタル技術や、それによって得られる膨大なデータがDXのエンジンとなります。しかし、これらはあくまで手段であり、技術導入そのものが目的ではないことを理解する必要があります。

- 変革の対象: 変革の対象は多岐にわたります。「製品やサービス、ビジネスモデルを変革する」といった外向きの変革だけでなく、「業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革する」という内向きの、企業内部の仕組みや文化の変革も含まれています。この両輪が揃って初めて、真のDXが実現します。

- 最終的な目標: 「競争上の優位性を確立すること」が最終的なゴールです。業務効率化やコスト削減といった守りの効果だけでなく、新たな価値創出や市場でのリーダーシップ獲得といった攻めの成果を目指すのがDXの本質です。

つまり、DXとは単発のITプロジェクトではなく、経営そのものの変革を伴う、継続的かつ全社的な取り組みなのです。

DXとデジタル化の違い

DXという言葉としばしば混同されるのが「デジタル化」です。しかし、この二つは意味合いが大きく異なります。DXの概念をより深く理解するために、一般的に「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」「デジタルトランスフォーメーション」という3つの段階で整理してみましょう。

| 段階 | 名称 | 概要 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 第1段階 | デジタイゼーション (Digitization) | アナログ・物理データのデジタル化。個別の業務や製造プロセスの効率化を目指す。 | ・紙の書類をスキャンしてPDF化する ・会議の議事録をWordで作成する ・紙の勤怠カードをICカード打刻に変える |

| 第2段階 | デジタライゼーション (Digitalization) | 個別の業務プロセス全体のデジタル化。特定のプロセスを最適化し、付加価値を生み出す。 | ・SFA/CRMを導入し、営業プロセス全体を管理・可視化する ・RPAを導入し、請求書発行から入金確認までの一連の経理業務を自動化する ・MAツールを導入し、見込み客の獲得から育成までを自動化する |

| 第3段階 | デジタルトランスフォーメーション (DX) | 組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化、ビジネスモデルの変革。新たな価値を創出し、競争優位性を確立する。 | ・製造ラインのIoTデータと販売データを連携させ、需要予測に基づいた生産計画を自動で最適化する ・顧客データを分析し、パーソナライズされた製品・サービスを提供するサブスクリプションモデルを構築する ・全社的なデータ活用基盤を整備し、データドリブンな意思決定が根付いた組織文化を醸成する |

デジタイゼーションは、アナログな情報をデジタル形式に変換する、最も基本的な段階です。例えば、紙の契約書をスキャンしてPDFファイルにしたり、手書きの日報をExcelに入力したりといった活動がこれにあたります。これはあくまで「手段の置き換え」であり、業務のやり方そのものは変わりません。

デジタライゼーションは、デジタイゼーションによって得られたデジタルデータを活用し、特定の業務プロセス全体を効率化・自動化する段階です。例えば、これまで営業担当者が個別に管理していた顧客情報をCRM(顧客関係管理)システムに集約し、チーム全体で情報共有しながら営業活動を進める、といった取り組みが該当します。これにより、特定の部門やプロセスの生産性が向上します。

そしてデジタルトランスフォーメーション(DX)は、これらのデジタル化を前提としつつ、その範囲を組織全体、さらにはビジネスモデルそのものにまで広げ、根本的な変革を目指す取り組みです。デジタライゼーションが「プロセスの最適化」に主眼を置くのに対し、DXは「ビジネスや組織のあり方そのものを変える」という、より大きな視点を持っています。

例えば、ある製造業の企業が、工場内の各機械にセンサー(IoT)を取り付け、稼働データを収集します(デジタイゼーション)。次に、そのデータを活用して異常検知や予防保全の仕組みを構築し、生産ラインのダウンタイムを削減します(デジタライゼーション)。さらに一歩進んで、その稼働データを顧客にも提供し、「機械を売る」のではなく「機械の安定稼働をサービスとして提供する(リカーリングレベニュー化)」という新しいビジネスモデルを創出する。これがDXです。

このように、DXはデジタル化の延長線上にありながらも、その目指すゴールは全く異なる次元にあることを理解することが、DX推進の第一歩と言えるでしょう。

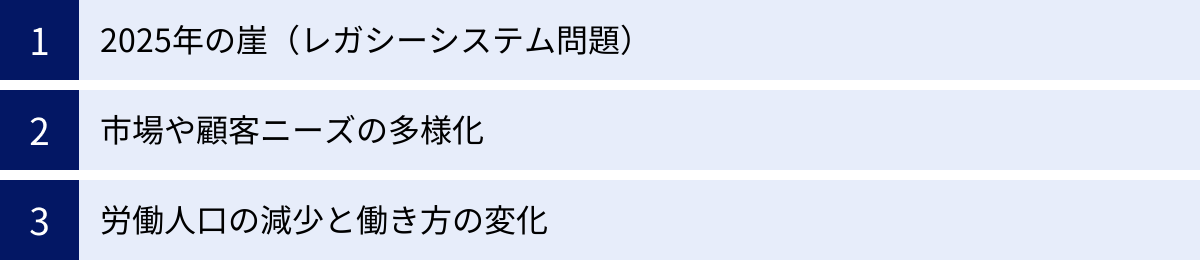

今、DX推進が求められる3つの背景

なぜ今、これほどまでに多くの企業がDXの推進を急いでいるのでしょうか。その背景には、避けては通れないいくつかの社会構造やビジネス環境の変化が存在します。ここでは、特に重要とされる「2025年の崖」「市場・顧客ニーズの多様化」「労働人口の減少と働き方の変化」という3つの背景について深く掘り下げていきます。

① 2025年の崖(レガシーシステム問題)

DX推進の必要性を語る上で欠かせないキーワードが「2025年の崖」です。これは、2018年に経済産業省が発表した「DXレポート」で初めて提示された概念で、多くの企業が抱える既存のITシステム(レガシーシステム)が、2025年以降、深刻な経済的損失をもたらすリスクを警告したものです。

レガシーシステムとは、長年にわたって特定の業務に合わせて何度も改修を重ねた結果、構造が複雑化・ブラックボックス化してしまった古い基幹システムなどを指します。多くの日本企業では、メインフレームコンピュータ上で構築されたシステムが、今なお現役で稼働しています。

これらのレガシーシステムが引き起こす問題は多岐にわたります。

- 維持・運用コストの増大: システムが老朽化・複雑化しているため、その維持管理に多大なコストと人材が必要になります。DXレポートによれば、IT予算の9割以上が既存システムの維持管理費(ラン・ザ・ビジネス)に費やされ、戦略的なIT投資(バリューアップ)に資金を振り向けられない企業も少なくないと指摘されています。

- データ活用の障壁: 多くのレガシーシステムは、部門ごとに最適化された「サイロ化」した状態にあります。そのため、全社横断でデータを収集・連携・活用することが極めて困難です。これでは、AIやビッグデータ分析といった最新技術を導入しても、その効果を十分に発揮できません。データが分断されている状態は、DX推進における致命的な足かせとなります。

- 技術的負債と人材不足: レガシーシステムは、COBOLのような古いプログラミング言語で開発されていることが多く、その技術を理解するエンジニアが高齢化・退職しています。新たな担い手も育ちにくいため、システムの仕様を誰も把握できなくなる「ブラックボックス化」が進行します。これにより、システムの改修や障害対応が困難になるだけでなく、セキュリティ上の脆弱性が放置されるリスクも高まります。

- ビジネススピードへの不追随: 市場の変化に迅速に対応するためには、ITシステムも柔軟に変更できる必要があります。しかし、ブラックボックス化したレガシーシステムは改修に時間とコストがかかるため、新しいサービスの開発やビジネスモデルの変更の足かせとなり、競争力を著しく低下させます。

DXレポートでは、もし企業がこのレガシーシステム問題を放置し続けた場合、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があると試算しています。これが「2025年の崖」の正体です。この崖から落ちないためには、レガシーシステムから脱却し、データを活用できる柔軟なIT基盤へと刷新することが急務であり、それがDX推進の強力な動機となっているのです。

② 市場や顧客ニーズの多様化

現代は、VUCA(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性)の時代とも言われ、市場環境や顧客の価値観は、かつてないスピードで変化し、多様化しています。この変化に対応することも、DXが求められる大きな理由の一つです。

- 消費者行動の変化: スマートフォンの普及により、人々はいつでもどこでも情報を収集し、商品を比較・購入できるようになりました。SNSや口コミサイトの影響力も増大し、企業からの一方的な情報発信だけでは顧客の心は掴めなくなっています。顧客は、自分の興味や状況に合わせたパーソナライズされた情報や体験(CX:顧客体験)を求めるようになっています。

- 所有から利用へ(サブスクリプションの台頭): 音楽や映像の配信サービスに代表されるように、モノを「所有」することから、サービスを「利用」することへと顧客の価値観がシフトしています。この流れは自動車(カーシェアリング)、洋服(ファッションレンタル)、ソフトウェア(SaaS)など、あらゆる業界に広がっています。このようなサブスクリプションモデルで成功するには、製品を売り切るのではなく、継続的に顧客と関係を築き、満足度を高めていく必要があります。

- グローバルな競争の激化: デジタル技術の進化は、国境の壁を低くしました。海外の革新的なサービスが瞬く間に日本市場に参入し、既存のビジネスを破壊する「デジタル・ディスラプション」が日常的に起こっています。国内市場だけを見ていては、いつの間にか競合に足元をすくわれかねません。

このような環境下で企業が生き残るためには、旧来のマス・マーケティング的なアプローチでは限界があります。顧客一人ひとりの行動データや購買履歴を収集・分析し、個々のニーズに合わせた製品やサービス、コミュニケーションをリアルタイムで提供する能力が不可欠です。

CRMやMAツールを活用した顧客管理、ECサイトと実店舗のデータを連携させたオムニチャネル戦略、顧客からのフィードバックを迅速に製品開発に反映させる仕組みなど、データとデジタル技術を駆使して顧客との接点を強化し、優れた顧客体験を創出することが、DXの重要な目的の一つとなっています。

③ 労働人口の減少と働き方の変化

日本が直面する深刻な社会課題である「労働人口の減少」も、DX推進を後押しする大きな要因です。総務省の労働力調査によると、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。

(参照:総務省統計局「労働力調査」)

限られた人材でこれまで以上の成果を出すためには、一人ひとりの生産性を抜本的に向上させる必要があります。ここにデジタル技術の活用が大きな役割を果たします。

- 定型業務の自動化: RPA(Robotic Process Automation)やAI-OCRといった技術を使えば、これまで人間が手作業で行っていたデータ入力、伝票処理、報告書作成などの定型業務を自動化できます。これにより、従業員はより付加価値の高い、創造的な業務に集中できるようになります。

- 情報共有とコラボレーションの促進: クラウドベースのグループウェアやビジネスチャットツールを導入することで、時間や場所にとらわれずに円滑なコミュニケーションや情報共有が可能になります。これにより、意思決定のスピードが向上し、組織全体の生産性が高まります。

さらに、新型コロナウイルスのパンデミックは、人々の「働き方」に対する価値観を大きく変えました。テレワークやリモートワークが急速に普及し、オフィスに出社することを前提としない働き方が当たり前の選択肢となりました。

この新しい働き方への対応も、DXの重要な側面です。

- 柔軟なワークスタイルの実現: クラウドストレージ、Web会議システム、仮想デスクトップ(VDI)などを整備することで、従業員は自宅やサテライトオフィスなど、どこにいてもオフィスと同じように業務を遂行できます。これは、育児や介護といったライフイベントと仕事の両立を支援し、多様な人材の確保にも繋がります。

- ペーパーレス化と業務プロセスの見直し: リモートワークを本格的に導入するには、紙の書類への捺印や、物理的な書類の回覧といった旧来の業務プロセスを見直す必要があります。電子契約サービスやワークフローシステムを導入し、「ハンコ出社」をなくす取り組みは、働き方改革におけるDXの典型例です。

このように、DXは単なる技術革新ではなく、少子高齢化という社会課題への対応や、従業員一人ひとりがより豊かに働ける環境を実現するための鍵でもあるのです。「2025年の崖」という外的圧力と、「市場の変化」「働き方の変化」という環境要因が、企業にDXへの取り組みを強く迫っていると言えるでしょう。

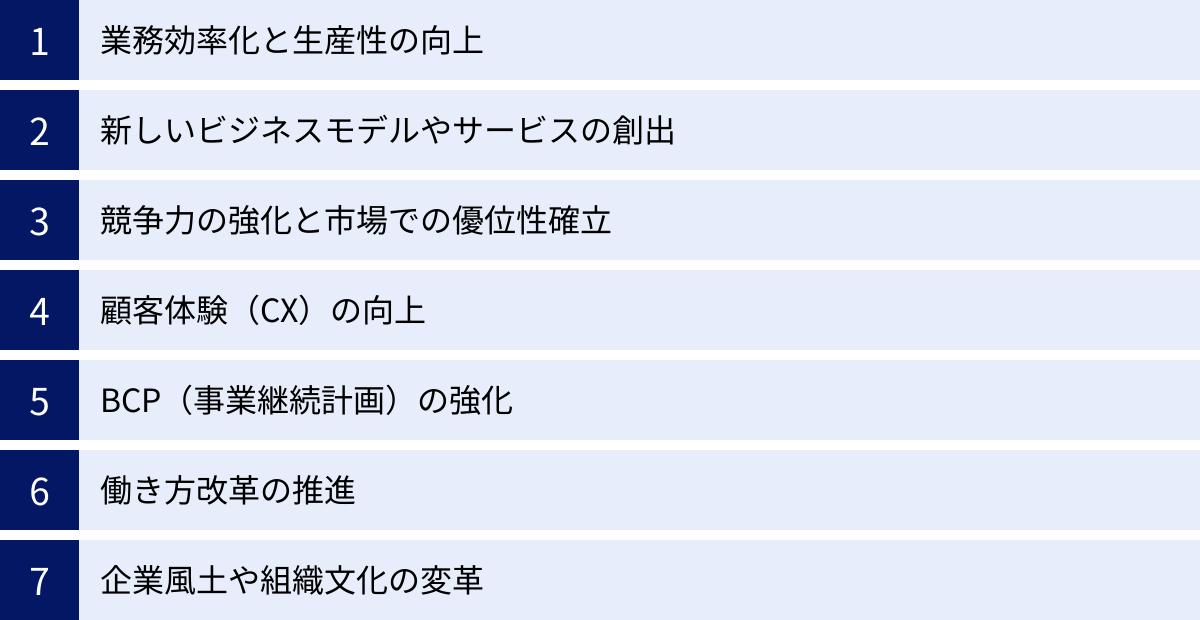

企業がDXに取り組む7つの目的

DX推進の背景を理解した上で、次に考えるべきは「自社はDXによって何を実現したいのか」という具体的な目的です。目的が明確でなければ、DXは手段の導入に終わり、期待した成果を得ることはできません。ここでは、多くの企業がDXの目的として掲げる7つの項目を、具体例を交えながら解説します。

① 業務効率化と生産性の向上

最も多くの企業がDXの初期段階で目的として掲げるのが、業務効率化と生産性の向上です。これは、既存の業務プロセスにデジタル技術を適用し、無駄を削減することで、コスト削減やリソースの最適化を目指す、いわば「守りのDX」と言えます。

- 定型業務の自動化: 前述の通り、RPAは大きな効果を発揮します。例えば、経理部門において、毎日数十件の請求書データを会計システムに手入力する作業があったとします。この作業をRPAで自動化すれば、担当者はその時間を請求内容の確認や分析といった、より高度な業務に充てられます。これにより、ヒューマンエラーが削減されるだけでなく、従業員を単純作業から解放し、モチベーション向上にも繋がります。

- 情報共有の円滑化: 部門内に散在していたExcelファイルでの情報管理をやめ、全社共通のクラウドデータベースやプロジェクト管理ツールを導入することで、リアルタイムでの情報共有が可能になります。これにより、「あの資料はどこにある?」といった探す時間がなくなり、会議の準備時間も大幅に短縮できます。意思決定に必要な情報がすぐ手に入るため、ビジネスのスピードも向上します。

- ペーパーレス化の推進: 契約書や申請書などを電子化するワークフローシステムや電子契約サービスを導入します。これにより、印刷、製本、押印、郵送、保管といった一連の物理的な作業とコストが不要になります。承認プロセスもオンラインで完結するため、担当者が出張中であっても業務が滞ることがありません。

これらの取り組みは、直接的なコスト削減だけでなく、創出された時間や人材を、より付加価値の高い戦略的な業務へと再配置することを可能にします。これが、次のステップである「新たなビジネスモデルの創出」への布石となるのです。

② 新しいビジネスモデルやサービスの創出

業務効率化が「守りのDX」だとすれば、新しいビジネスモデルやサービスを創出することは「攻めのDX」の核心部分です。デジタル技術を活用して、既存事業の枠組みを超えた新たな収益源を生み出すことを目指します。

- モノのサービス化(XaaS): 従来の「モノを売って終わり」のビジネスから、継続的なサービス提供によって収益を得るモデルへの転換です。例えば、建設機械メーカーが、機械に搭載したセンサーから得られる稼働データを分析し、故障の予兆を検知してメンテナンスサービスを提供する。あるいは、タイヤメーカーが、走行距離に応じて料金を支払うサブスクリプション型のタイヤ提供サービスを始めるといった事例が考えられます。これは顧客との継続的な関係を構築し、安定した収益基盤を築くことに繋がります。

- プラットフォームビジネスの構築: 自社がハブとなり、複数のプレイヤー(企業や個人)を繋ぐことで価値を生み出すモデルです。例えば、不動産会社が、物件情報だけでなく、引越し業者、インテリアショップ、リフォーム業者などを繋ぐオンラインプラットフォームを構築し、ユーザーにワンストップの住み替え体験を提供するといった形です。プラットフォーム上で発生する取引から手数料を得るなど、新たな収益モデルを確立できます。

- データそのものの収益化: 自社の事業活動を通じて蓄積したデータを、加工・分析し、他の企業にとって価値のある情報として販売するビジネスモデルです。例えば、小売業者がPOSデータや顧客の購買行動データを分析し、匿名化された統計データとしてメーカーに提供することで、商品開発やマーケティング戦略に役立ててもらうといったケースが考えられます。

これらの新しいビジネスモデルの創出には、自社の強み(アセット)とデジタル技術をいかに組み合わせるかという発想が不可欠です。

③ 競争力の強化と市場での優位性確立

激化する市場競争の中で勝ち抜くためには、他社にはない優位性を確立する必要があります。DXは、そのための強力な武器となり得ます。

- データドリブンな意思決定: 経験や勘に頼った経営判断から脱却し、収集・分析した客観的なデータに基づいて戦略を立案・実行する文化を醸成します。BI(ビジネスインテリジェンス)ツールを活用して、売上データ、顧客データ、市場データなどを可視化し、経営層から現場の担当者までが同じデータを見て議論することで、より迅速で的確な意思決定が可能になります。これにより、市場の変化をいち早く察知し、競合に先んじて手を打つことができます。

- 開発・提供スピードの向上(Time to Marketの短縮): 顧客ニーズが多様化・短サイクル化する中で、いかに早く新しい製品やサービスを市場に投入できるかが重要になります。アジャイル開発やDevOpsといった手法を取り入れ、クラウドサービスを活用することで、開発プロセスを大幅に効率化し、短期間でのリリースと改善を繰り返すことが可能になります。

- サプライチェーンの最適化: 需要予測の精度を高め、生産、在庫、物流の各プロセスをデータで連携させることで、サプライチェーン全体を最適化します。これにより、欠品による機会損失や過剰在庫によるコスト増を防ぎ、顧客への納期遵守率を高めるなど、オペレーションエクセレンス(卓越した業務遂行能力)を確立し、競争優位に繋げます。

④ 顧客体験(CX)の向上

顧客が製品やサービスを購入するプロセスだけでなく、認知から購入後のサポートに至るまでの一連の体験価値、すなわち顧客体験(CX:カスタマーエクスペリエンス)を向上させることも、DXの極めて重要な目的です。優れたCXは、顧客ロイヤルティを高め、継続的な利用や他者への推奨に繋がります。

- パーソナライズされたコミュニケーション: CRMやMAツールで管理された顧客の属性データや行動履歴に基づき、一人ひとりの興味関心に合わせた情報(メールマガジン、Web広告、アプリ通知など)を最適なタイミングで届けます。これにより、顧客は「自分のことを理解してくれている」と感じ、企業への信頼感を深めます。

- オムニチャネル戦略の実現: ECサイト、実店舗、モバイルアプリ、コールセンターといったあらゆる顧客接点(チャネル)のデータを統合し、顧客にシームレスな購買体験を提供します。例えば、ECサイトで注文した商品を最寄りの店舗で受け取れたり、店舗で在庫がなかった商品をその場でスマホから注文できたりといった体験は、顧客の利便性を大きく向上させます。

- セルフサービスの充実: FAQサイトやチャットボットを整備することで、顧客が24時間365日、いつでも自分で疑問を解決できる環境を整えます。これにより、顧客満足度が向上するだけでなく、コールセンターの負荷軽減にも繋がり、オペレーターはより複雑な問い合わせに集中できるようになります。

⑤ BCP(事業継続計画)の強化

自然災害、パンデミック、サイバー攻撃など、企業活動を脅かす不測の事態はいつ起こるか分かりません。こうした緊急時においても事業を継続し、被害を最小限に抑えるためのBCP(事業継続計画)を強化することも、DXが貢献できる領域です。

- データの保護とバックアップ: 重要な業務データを自社のサーバーだけでなく、地理的に離れた場所にあるデータセンターを利用するクラウドサービス上にバックアップしておくことで、本社が被災した場合でもデータを失うリスクを低減できます。

- リモートワーク環境の整備: クラウドサービスやVPN(仮想プライベートネットワーク)を活用して、従業員がどこにいても安全に社内システムにアクセスできる環境を整えておくことで、オフィスが利用できなくなっても業務を継続できます。これは、新型コロナウイルスのような感染症対策としても極めて有効です。

- サプライチェーンの可視化: サプライヤーの状況や物流の情報をリアルタイムで把握できるシステムを構築しておくことで、一部の供給が途絶えた場合でも、迅速に代替調達先を探すなどの対応が可能になります。

⑥ 働き方改革の推進

DXは、企業の生産性を高めるだけでなく、従業員にとってより働きやすい環境を実現する「働き方改革」を推進する上でも不可欠です。

- 時間と場所にとらわれない働き方: Web会議システム、ビジネスチャット、クラウドストレージなどを活用することで、テレワークやフレックスタイム制といった柔軟な働き方を導入しやすくなります。これにより、従業員はワークライフバランスを向上させることができます。

- コラボレーションの活性化: 物理的に離れていても、オンライン上で円滑な共同作業ができるツールを導入することで、部門や拠点を超えたコラボレーションを促進します。多様な知見が組み合わさることで、新たなイノベーションが生まれやすくなります。

- 従業員のスキルアップ支援: eラーニングシステムを導入し、従業員がいつでもどこでも新しい知識やスキルを学べる機会を提供します。DX推進に必要なデジタルスキルの習得を支援することは、企業の持続的な成長に繋がります。

⑦ 企業風土や組織文化の変革

DXの最終的な目的の一つは、デジタル技術の活用を前提とした新しい企業風土や組織文化を醸成することです。これが実現できて初めて、企業は変化に強く、継続的に自己変革できる組織へと進化できます。

- 挑戦を奨励し、失敗を許容する文化: 新しいビジネスモデルの創出やサービスの開発には、試行錯誤がつきものです。一度の失敗で担当者を責めるのではなく、失敗から学び、次に活かすことを奨励する「フェイルファスト」の文化を根付かせることが重要です。

- データドリブンな文化: 前述の通り、勘や経験だけでなく、客観的なデータに基づいて議論し、意思決定を行う文化を全社に浸透させます。

- 部門間の壁を取り払う文化: 従来の縦割り組織では、全社最適の視点でのDXは進みません。部門を超えて協力し、情報をオープンに共有するオープンな組織文化を育むことが求められます。

これらの7つの目的は、それぞれ独立しているわけではなく、相互に関連し合っています。自社がどの段階にあり、次にどこを目指すべきなのかを考え、優先順位をつけて取り組むことが成功の鍵となります。

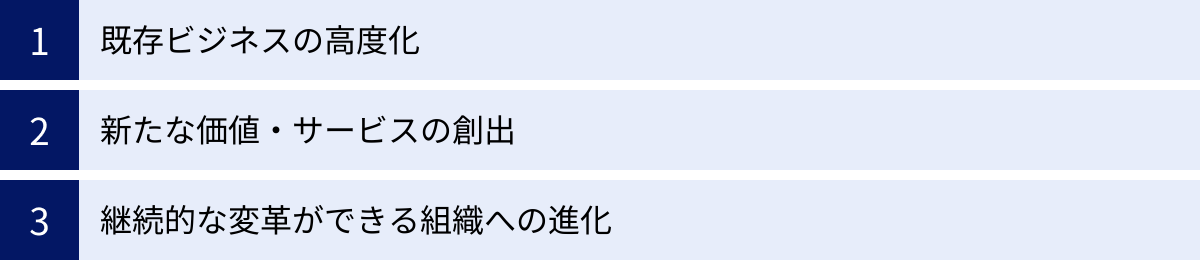

DXで企業が目指すべきゴール

DXの目的を個別に設定することも重要ですが、それらを統合した先にある、企業として目指すべき最終的なゴールの姿を共有しておくことはさらに重要です。DXは単発のプロジェクトではなく、企業のあり方を根本から変える長期的かつ継続的な旅路です。ここでは、その旅路の先にある3つの普遍的なゴールについて解説します。

既存ビジネスの高度化

DXが目指すべき第一のゴールは、既存ビジネスを徹底的に磨き上げ、その競争力や収益性を最大化することです。これは、前述の「業務効率化」や「生産性向上」をさらに推し進めた先にある姿と言えます。単なるコスト削減に留まらず、事業の根幹を成すプロセスそのものをデジタル技術によって再構築し、付加価値を高めることを目指します。

具体的には、以下のような状態を目指します。

- オペレーショナル・エクセレンスの実現: 製造、物流、販売、顧客サポートといったバリューチェーンのあらゆるプロセスがデータで繋がり、徹底的に最適化されている状態です。例えば、製造業であれば、IoTで収集した工場の稼働データとCRM上の販売予測データ、ERP上の在庫データをリアルタイムで連携させ、需要変動に即応した生産計画を自動で立案・実行します。これにより、在庫の最小化と機会損失の極小化を両立させ、収益性を劇的に改善します。

- 既存サービスの付加価値向上: 既存の製品やサービスに、デジタルを組み合わせることで新たな価値を付加します。例えば、従来は売り切りだった産業機械に、遠隔監視や予防保全といったアフターサービスを付帯させて顧客満足度を高めたり、金融商品にAIによるパーソナルな資産運用アドバイス機能を加えたりすることが挙げられます。これにより、価格競争からの脱却を図り、顧客との長期的な関係を構築します。

- データ活用による精密な顧客理解: 顧客の購買データや行動データを深く分析し、これまで見えていなかったインサイト(洞察)を発見します。これにより、顧客セグメントをより精緻化し、個々の顧客に最適化されたマーケティングや製品提案を行う「ハイパー・パーソナライゼーション」を実現します。顧客が自らのニーズに気づく前に、先回りして解決策を提示できるような状態が理想です。

このように、既存ビジネスの高度化は、守りのDXを突き詰めることで、攻めの基盤を強固にするという重要な役割を担っています。盤石な収益基盤があってこそ、次なる挑戦である「新たな価値・サービスの創出」にリソースを投入できるのです。

新たな価値・サービスの創出

既存ビジネスの高度化が「深化」のゴールであるとすれば、新たな価値・サービスを創出し、事業ポートフォリオを拡大・変革することは「探索」のゴールです。これは、自社の既存の強み(コアコンピタンス)とデジタル技術を掛け合わせ、これまで参入していなかった市場を開拓したり、全く新しいビジネスモデルを構築したりすることを目指します。

このゴールを達成するためには、既存の事業の延長線上ではない、非連続的な発想が求められます。

- 異業種との連携によるエコシステム形成: 自社単独で全てのサービスを提供するのではなく、強みを持つ他社と連携し、顧客に対してより大きな価値を提供する「エコシステム」を構築します。例えば、自動車メーカーが、保険会社、駐車場運営会社、エンターテイメント企業などと連携し、「移動」に関わるあらゆるサービスをシームレスに提供するプラットフォームを構築する、といったビジョンが考えられます。自社のビジネス領域を再定義し、業界の垣根を越えた価値創造を目指します。

- 破壊的イノベーションの創出: 既存の市場のルールを根底から覆すような、革新的な製品やサービスを生み出すことを目指します。これは容易なことではありませんが、DXによって得られる膨大なデータと、それを高速で処理・分析する能力は、これまで誰も気づかなかった市場の歪みや顧客の潜在的な不満を発見する強力な武器となります。スタートアップのように、小規模なチームで迅速に仮説検証を繰り返すアプローチが有効です。

- 社会課題の解決: 自社の利益追求だけでなく、事業を通じて環境問題や地域社会の課題解決に貢献するビジネスモデルを構築します。例えば、物流会社がAIを活用して配送ルートを最適化し、CO2排出量を削減する。あるいは、食品小売業が需要予測の精度を高めて食品ロスを削減する、といった取り組みです。こうしたサステナビリティ(持続可能性)を重視した事業は、企業価値やブランドイメージの向上にも直結します。

新たな価値・サービスの創出は、短期的な収益よりも、長期的な企業の成長と持続可能性を確保するための重要なゴールです。

継続的な変革ができる組織への進化

DXの取り組みを通じて企業が最終的に目指すべき最も重要かつ本質的なゴールは、特定のビジネスモデルや技術に依存するのではなく、市場や環境の変化に応じて自らを変革し続けられる「自己変革能力」を持った組織になることです。DXは一度きりのプロジェクトではなく、終わりのない旅です。その旅を続けるためのエンジンを組織内部に組み込むことが、究極のゴールと言えます。

このような組織には、以下のような特徴があります。

- アジャイルな組織文化: 変化を恐れるのではなく、変化を機会と捉え、迅速に対応できる文化が根付いています。完璧な計画を立てることに時間を費やすのではなく、まずは小さく試してみて(スモールスタート)、顧客からのフィードバックを得ながら素早く改善を繰り返す「アジャイル」な働き方が常識となっています。

- 学習する組織: 従業員一人ひとりが、常に新しい知識やスキルを学び、それを組織全体で共有し、実践に活かす文化が醸成されています。DXを推進する中で得られた成功体験や失敗談が、個人の経験に留まることなく、組織全体の資産として蓄積され、次の変革の糧となります。

- データドリブンな意思決定の定着: 経営層から現場まで、あらゆる階層の従業員が、データを用いて現状を客観的に把握し、次のアクションを決定することが当たり前になっています。データが共通言語となることで、部門間の連携がスムーズになり、組織全体として最適な判断を下せるようになります。

- 自律的な人材: 従業員が、指示待ちではなく、自ら課題を発見し、解決策を考え、周囲を巻き込みながら実行していく「自律性」を持っています。これを実現するためには、経営層が明確なビジョンを示しつつ、現場に権限を委譲することが不可欠です。

継続的な変革ができる組織への進化こそが、DXにおける真の競争優位性の源泉です。特定の製品やサービスはいつか模倣されるかもしれませんが、変化に適応し続ける組織能力は、他社が容易に真似できない、最も価値のある経営資産となるのです。

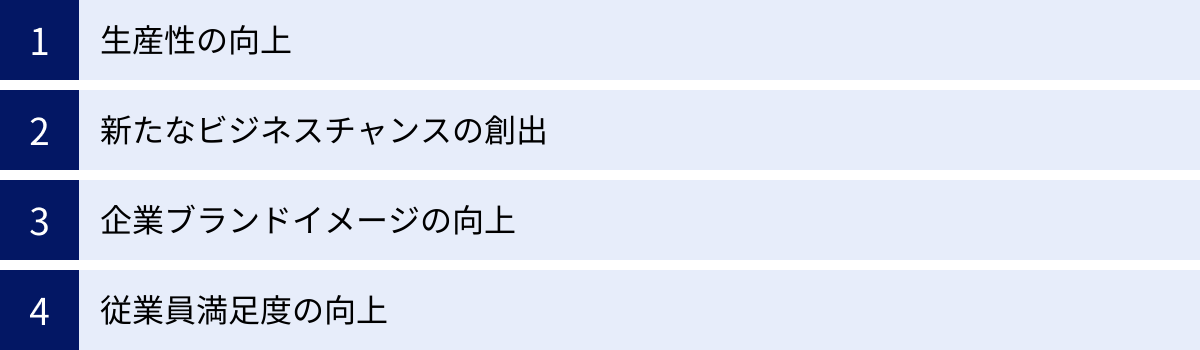

DX推進によって得られる4つのメリット

DXの目的を明確にし、ゴールに向かって戦略的に取り組むことで、企業は具体的にどのようなメリットを享受できるのでしょうか。ここでは、DX推進がもたらす代表的な4つのメリットについて、これまでの内容を整理しつつ解説します。

① 生産性の向上

DXがもたらす最も直接的で分かりやすいメリットは、企業全体の生産性の飛躍的な向上です。これは、単に個々の従業員の作業が速くなるというレベルの話ではありません。組織の構造や業務プロセスそのものが最適化されることによる、抜本的な改善を指します。

- 業務の自動化・省人化によるコスト削減: RPAやAIを活用して、データ入力、書類作成、問い合わせ対応などの定型業務を自動化することで、人件費を直接的に削減できます。また、これまでそれらの業務に従事していた従業員を、より付加価値の高い企画業務や顧客対応へと再配置することが可能になります。これにより、同じ人員数でも、企業として生み出す価値の総量を増やすことができます。

- 意思決定の迅速化: 従来、経営会議のための資料作成に各部門が何日もかけていたような状況が、BIツールの導入によって一変します。リアルタイムの業績データや市場データがダッシュボードに集約・可視化されることで、経営層はいつでも最新の状況を正確に把握し、迅速な経営判断を下せます。変化の速い市場において、このスピードの差は企業の競争力を大きく左右します。

- ミスの削減と品質の安定: 人間の手作業には、どうしてもヒューマンエラーがつきものです。特に、繰り返しの多い単純作業では、集中力の低下による入力ミスや確認漏れが発生しがちです。これらの作業をRPAなどで自動化することで、ミスを限りなくゼロに近づけることができます。これにより、手戻りや修正にかかる時間が削減されるだけでなく、顧客に提供する製品やサービスの品質も安定し、顧客満足度の向上に繋がります。

生産性の向上は、コスト削減という守りの側面だけでなく、創出されたリソースを新たな成長投資に振り向けるという攻めの側面も持ち合わせています。これが、次の「新たなビジネスチャンスの創出」というメリットに繋がっていきます。

② 新たなビジネスチャンスの創出

DXは、既存事業の効率化に留まらず、これまで自社が持っていなかったような全く新しいビジネスチャンスを創出する強力な起爆剤となります。デジタル技術によって、従来では考えられなかったような事業領域への進出や、新しい収益モデルの確立が可能になります。

- 新規事業・サービスの開発: DXを通じて蓄積された膨大な顧客データや業務データを分析することで、顧客の潜在的なニーズや、市場に存在する未解決の課題(ペイン)を発見できます。このインサイトを基に、全く新しい製品やサービスを開発することが可能です。例えば、ある食品メーカーが、顧客の購買履歴と健康診断データを(顧客の同意のもと)組み合わせ、個人の健康状態に合わせたパーソナライズドミールキットを開発・提供する、といった事業が考えられます。これは、データという新たな経営資源から、新たな価値を生み出す典型例です。

- 異業種への参入: デジタルプラットフォームを構築することで、自社のコア事業とは異なる業界へ参入するチャンスも生まれます。例えば、鉄道会社がMaaS(Mobility as a Service)プラットフォームを構築し、鉄道だけでなく、バス、タクシー、シェアサイクル、さらには目的地の商業施設や観光施設までをシームレスに繋ぐサービスを提供すれば、運輸業から総合ライフスタイル提案業へとビジネスドメインを拡大できます。

- グローバル市場への展開: ECサイトやデジタルマーケティングを活用すれば、物理的な拠点を持たなくても、比較的低コストで海外市場に進出することが可能です。SNSを通じて現地の顧客と直接コミュニケーションをとり、ニーズを把握しながら製品をローカライズしていくことで、グローバルなビジネス展開を加速させることができます。

これらのビジネスチャンスを掴むことで、企業は単一事業への依存から脱却し、より強固で多角的な収益構造を構築することができます。

③ 企業ブランドイメージの向上

DXに積極的に取り組んでいるという事実は、社外に対してポジティブなメッセージを発信し、企業ブランドイメージの向上に大きく貢献します。これは、顧客、取引先、株主、そして未来の従業員といった、あらゆるステークホルダーからの評価を高める効果があります。

- 先進性と革新性のPR: DXを推進し、新しいサービスや顧客体験を創出している企業は、「時代をリードする先進的な企業」「常に変化し続ける革新的な企業」というイメージを持たれやすくなります。このイメージは、製品やサービスの選択において、顧客に安心感や期待感を与え、価格以外の付加価値として機能します。

- 採用競争力の強化: 特に、優秀な若手人材やデジタル人材にとって、企業がDXにどれだけ本気で取り組んでいるかは、就職先を選ぶ上で非常に重要な判断基準となります。時代遅れのシステムや非効率な業務プロセスが残る企業よりも、最新のデジタルツールを駆使してスマートに働ける環境が整っている企業の方が、魅力的に映るのは当然です。DXへの投資は、未来を担う人材への投資でもあるのです。

- ESG/SDGsへの貢献: DXの取り組みは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)といったESG経営の観点からも評価されます。例えば、ペーパーレス化による資源消費の削減、リモートワーク推進による通勤時のCO2排出量削減、サプライチェーン最適化によるエネルギー効率の向上などは、環境負荷の低減に直結します。こうした取り組みを積極的に発信することは、投資家や社会からの信頼獲得に繋がります。

④ 従業員満足度の向上

DXのメリットは、顧客や株主といった社外のステークホルダーだけでなく、社内で働く従業員の満足度(ES:Employee Satisfaction)を向上させる点にもあります。働きやすい環境は、従業員のエンゲージメントを高め、離職率の低下や生産性の向上といった好循環を生み出します。

- 単純作業からの解放と創造的業務へのシフト: RPAなどによって定型的なルーティンワークから解放された従業員は、より創造性や専門性が求められる、やりがいのある仕事に集中できるようになります。これは、従業員のモチベーションを高め、スキルアップを促進する大きな要因となります。

- 柔軟な働き方の実現: テレワークやフレックスタイム制など、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方が可能になることで、従業員は育児や介護といったライフステージの変化に対応しながら、キャリアを継続しやすくなります。ワークライフバランスの充実は、従業員のエンゲージメントと定着率を大きく向上させます。

- 社内コミュニケーションの活性化: ビジネスチャットや情報共有ツールは、部門や役職の壁を越えたオープンなコミュニケーションを促進します。風通しの良い組織風土は、従業員の心理的安全性を高め、新しいアイデアや意見が出やすい環境を醸成します。自分の意見が尊重され、組織に貢献しているという実感は、従業員満足度を測る上で非常に重要な要素です。

このように、DXは企業の業績向上だけでなく、そこで働く人々の幸福度にも直接的に貢献する、全方位的なメリットをもたらす取り組みなのです。

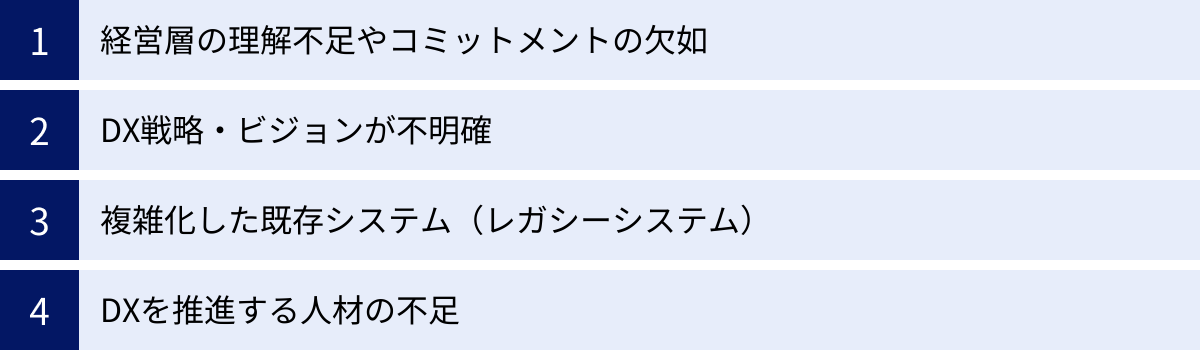

DX推進を阻む4つの課題

多くの企業がDXの重要性を認識し、取り組みを始めている一方で、その道のりは決して平坦ではありません。経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表した「DX白書2023」によると、日本企業のDXへの取り組みは進展しているものの、多くの企業が成果を出すまでに至っていない現状が浮き彫りになっています。ここでは、DX推進の前に立ちはだかる代表的な4つの課題について解説します。

① 経営層の理解不足やコミットメントの欠如

DX推進における最大の障壁は、技術や人材の問題以前に、経営層のDXに対する理解不足や、本気度の欠如にあると言っても過言ではありません。DXは全社的な変革を伴うため、経営トップの強力なリーダーシップとコミットメントがなければ、決して成功しません。

- DXを「IT部門の仕事」と誤解: 経営層がDXを単なるITシステムの導入や、既存業務のデジタル化(デジタライゼーション)程度にしか捉えておらず、「それは情報システム部門の仕事だろう」と現場に丸投げしてしまうケースが散見されます。しかし、DXの本質はビジネスモデルや組織文化の変革であり、経営戦略そのものです。経営トップが自らの言葉でDXのビジョンを語り、変革への強い意志を社内外に示さなければ、組織は動きません。

- 短期的な成果への固執: DXの成果、特に「攻めのDX」である新規事業創出などは、すぐに結果が出るものではありません。試行錯誤を繰り返し、中長期的な視点で投資を続ける必要があります。しかし、短期的なROI(投資対効果)ばかりを重視する経営層は、目に見える成果がすぐに出ないと、プロジェクトを中断させたり、予算を削減したりしがちです。変革に伴う痛みを許容し、継続的に支援する覚悟が経営層に求められます。

- 現状維持バイアス: これまでの成功体験が強い経営者ほど、「今のやり方でうまくいっているのだから、大きく変える必要はない」という現状維持バイアスに陥りやすい傾向があります。市場環境が激変しているにもかかわらず、過去の成功モデルに固執し、変革への抵抗勢力となってしまうことも少なくありません。

DXを成功させるには、まず経営層自身がDXの本質を深く理解し、「会社をどう変えたいのか」という強いビジョンを持つことが全ての始まりです。

② DX戦略・ビジョンが不明確

経営層のコミットメントがあったとしても、「何のためにDXをやるのか」「DXを通じてどのような企業を目指すのか」という戦略やビジョンが不明確なままでは、DXは迷走します。目的が曖昧なままでは、現場は何を基準にツールを選び、どの業務から手をつければ良いのか判断できません。

- 「手段の目的化」: 明確なビジョンがないまま、「他社がやっているから」という理由でAIやIoTといった流行りの技術を導入しようとするケースです。これは「手段の目的化」の典型例であり、多額の投資をしたにもかかわらず、具体的なビジネス価値に繋がらない結果に終わることがほとんどです。まず考えるべきは「自社の経営課題は何か」「その課題を解決するために、どの技術が最適か」という順番です。

- 全社で共有されていないビジョン: たとえ経営層がビジョンを持っていても、それが従業員一人ひとりにまで浸透していなければ意味がありません。「我が社はDXによって、顧客に最高の体験を提供するリーディングカンパニーになる」といったビジョンが全社で共有されていれば、各部門や従業員は、その実現のために自分は何をすべきかを自律的に考え、行動することができます。ビジョンがなければ、従業員はDXを「自分ごと」として捉えられず、受け身の姿勢になってしまいます。

- 具体性の欠如: 「生産性を向上させる」「競争力を強化する」といったスローガンだけでは、戦略としては不十分です。例えば、「3年後までに、RPAの活用により間接業務の工数を30%削減し、創出したリソースを新規事業開発に再配置する」「5年後までに、データ分析に基づく新サービスの売上比率を全体の20%まで高める」といった、具体的で測定可能な目標(KPI)を設定することが重要です。

③ 複雑化した既存システム(レガシーシステム)

DX推進の背景でも触れた「2025年の崖」の根源であるレガシーシステムは、DXを技術面から阻む最大の障壁です。長年の増改築を繰り返した「秘伝のタレ」のようなシステムは、新しいデジタル技術を導入する上で深刻な足かせとなります。

- データのサイロ化と連携の困難さ: 部門ごとに最適化されたシステムが乱立し、データがバラバラに管理されている(サイロ化)。これにより、全社横断でのデータ活用ができません。例えば、顧客データを分析しようにも、営業部門のSFA、マーケティング部門のMA、経理部門の販売管理システムにデータが分散しており、それらを統合するだけで膨大な手間とコストがかかります。

- ブラックボックス化による改修の困難さ: システムの仕様書が更新されていなかったり、開発当時の担当者が退職していたりするため、システムの内部構造を誰も完全に把握できていない状態(ブラックボックス化)に陥っています。この状態では、新しいサービスと連携させるためのAPIを開発したり、一部の機能を改修したりするだけでも、予期せぬ不具合を引き起こすリスクが高く、手が出せなくなってしまいます。

- 高い維持コストによるDX投資の圧迫: レガシーシステムの維持・運用には、IT予算の大部分が費やされてしまい、新しいデジタル技術やDX人材への投資に回す資金が残りません。守りのITコストが、攻めのIT投資を圧迫するという悪循環に陥ってしまいます。

レガシーシステムの刷新には大きなコストと時間がかかりますが、この課題から目を背けていては、本格的なDXは実現できないと認識する必要があります。

④ DXを推進する人材の不足

DX推進には、デジタル技術の知識と、自社のビジネスへの深い理解を兼ね備えた人材が不可欠です。しかし、そのような「DX人材」は社会全体で不足しており、多くの企業で獲得競争が激化しています。

- IT人材とビジネス人材の断絶: 従来の日本企業では、IT部門はシステムの安定稼働をミッションとする「コストセンター」、事業部門は収益を上げる「プロフィットセンター」として、組織的にも文化的にも分断されているケースが多く見られました。このため、ITの専門家はビジネスの現場を知らず、ビジネスの専門家はITの可能性を理解していないという状況が生まれがちです。DXを推進するには、この両者の橋渡し役となる人材が不可欠です。

- DX人材の定義が曖昧: 一口に「DX人材」と言っても、その役割は多岐にわたります。DX全体の戦略を策定する「プロデューサー」、具体的なプロジェクトを率いる「プロジェクトマネージャー」、データ分析を専門とする「データサイエンティスト」、UI/UXを設計する「デザイナー」など、様々な専門性が必要です。自社のDX戦略において、どのようなスキルセットを持つ人材が、どれくらい必要なのかを定義できていない企業も少なくありません。

- 育成・獲得の難しさ: 高度なスキルを持つDX人材は、市場価値が高く、採用は容易ではありません。また、社内で育成しようにも、体系的な教育プログラムや、挑戦的な実践の場を提供できる企業はまだ限られています。従業員にリスキリング(学び直し)を促しても、学んだスキルを活かす機会がなければ、モチベーションは維持できません。

これらの課題は、一つひとつが根深く、解決は容易ではありません。しかし、これらの障壁を認識し、一つずつ着実に乗り越えていくことこそが、DX成功への道筋となります。

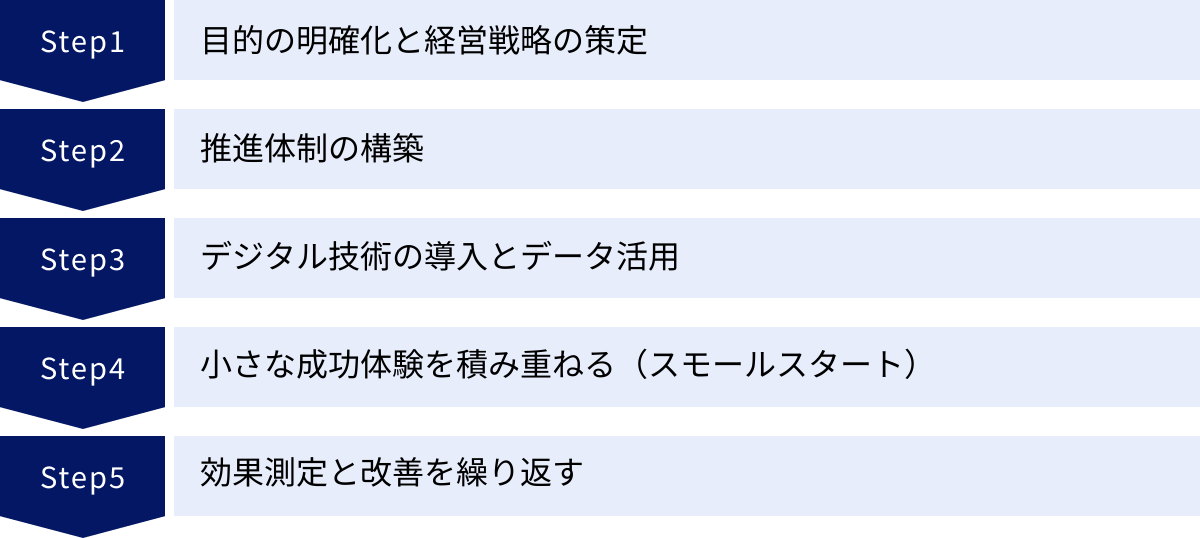

DXを成功させるための5つのステップ

DX推進を阻む課題を乗り越え、着実に成果を出すためには、場当たり的な取り組みではなく、体系的で戦略的なアプローチが不可欠です。ここでは、DXを成功に導くための実践的な5つのステップを解説します。

① 目的の明確化と経営戦略の策定

全ての始まりは、「なぜ自社はDXに取り組むのか」という目的(Why)を明確にすることです。これがDX推進の羅針盤となります。このステップでは、経営層が中心となり、自社の現状と目指すべき未来像を徹底的に議論します。

- 現状分析(As-Is): まず、自社の置かれている状況を客観的に把握します。SWOT分析(強み、弱み、機会、脅威)などのフレームワークを活用し、自社の事業、組織、システム、顧客、競合などを多角的に分析します。特に、「2025年の崖」で指摘されたようなレガシーシステムの問題や、業務プロセスの非効率な点、顧客からの不満点などを洗い出すことが重要です。

- あるべき姿(To-Be)の設定: 現状分析を踏まえ、DXを通じて3年後、5年後にどのような企業になっていたいのか、という「あるべき姿(ビジョン)」を描きます。このビジョンは、「業界No.1になる」といった漠然としたものではなく、「データ活用によってパーソナライズされた顧客体験を提供し、顧客生涯価値(LTV)を現在の1.5倍にする」といった、具体的で魅力的なストーリーとして語れるものであるべきです。

- 経営戦略への組み込み: 策定したDXのビジョンを、単独のIT戦略としてではなく、会社全体の中期経営計画や事業戦略の中核として明確に位置づけます。DXが経営課題そのものであることを社内外に示すことで、全社的な協力体制を築きやすくなります。そして、ビジョン達成に向けた大まかなロードマップと、成果を測るための重要業績評価指標(KPI)を設定します。例えば、「業務効率化によるコスト削減額」「新規デジタルサービスの売上高」「顧客満足度スコア」などがKPIの候補となります。

この最初のステップで、DXの軸がぶれないようにしっかりと固めることが、後の活動の成否を大きく左右します。

② 推進体制の構築

明確な戦略とビジョンができたら、それを実行するための体制を構築します。DXは一部門だけで完結するものではないため、組織横断的な推進体制が不可欠です。

- DX推進部門の設置: DXを専門に担当する部門を設置することが有効です。この部門は、IT部門と事業部門の間に立ち、両者の橋渡し役を担います。単にITツールを導入するだけでなく、業務プロセスの見直しを主導したり、各部門のDXに関する相談に乗ったりする役割が期待されます。

- 責任者(CDO/CDXO)の任命: DX推進の最高責任者として、CDO(Chief Digital Officer)やCDXO(Chief Digital Transformation Officer)といった役職を設置し、経営層の一員を任命することが望ましいです。責任者には、各部門の利害を調整し、時には既存のやり方を壊してでも変革を断行する強いリーダーシップと権限が求められます。

- 各部門からのメンバー選出: 推進部門のメンバーは、ITスキルを持つ人材だけでなく、営業、マーケティング、製造、経理といった各事業部門のエース級の人材を巻き込むことが重要です。現場の業務や課題を熟知したメンバーが加わることで、机上の空論ではない、実効性の高い施策を立案できます。

- 経営層の継続的な関与: 推進体制を構築して「丸投げ」にするのではなく、経営会議などで定期的に進捗を確認し、課題解決を支援するなど、経営層が継続的に関与し続けることが極めて重要です。

③ デジタル技術の導入とデータ活用

体制が整ったら、いよいよ具体的なデジタル技術の導入と、その基盤となるデータ活用の仕組みづくりに着手します。

- 技術選定: ステップ①で明確化した目的と課題に基づいて、導入するデジタル技術を選定します。例えば、「定型業務の工数削減」が目的ならRPA、「営業プロセスの可視化」が目的ならSFA/CRM、「データに基づいた意思決定」が目的ならBIツールといったように、目的と手段を正しく結びつけることが重要です。

- データ基盤の整備: 全社に散在するデータを収集・統合・蓄積し、誰もが必要な時に安全にアクセスできるデータ活用基盤(データレイク、DWHなど)を構築します。これはDXの心臓部とも言える部分であり、クラウドサービスなどを活用して、拡張性や柔軟性の高い基盤を設計することが求められます。データのサイロ化を解消し、質の高いデータを安定的に供給できる仕組みを作ることが、高度なデータ分析やAI活用の前提となります。

- セキュリティ対策: デジタル化が進むほど、サイバー攻撃や情報漏洩のリスクも高まります。データを活用すると同時に、それを守るためのセキュリティ対策も万全に行う必要があります。従業員へのセキュリティ教育や、アクセス権限の適切な管理、最新のセキュリティソリューションの導入などを並行して進めます。

④ 小さな成功体験を積み重ねる(スモールスタート)

最初から全社一斉に大規模な変革を行おうとすると、現場の抵抗が大きかったり、失敗した時のリスクが高かったりします。そこで有効なのが、特定の部門や業務領域に絞って小さく始め、成功体験を積み重ねながら徐々に展開していく「スモールスタート」のアプローチです。

- パイロットプロジェクトの実施: 比較的成果が出やすく、かつ業務への影響が大きいテーマを選び、パイロットプロジェクトとして実行します。例えば、「経理部門の請求書処理業務のRPA化」や「特定の製品に関するマーケティング活動のMA導入」などが考えられます。

- 効果の可視化と共有: パイロットプロジェクトで得られた成果を、「作業時間が月間で50時間削減された」「見込み客からの問い合わせが20%増加した」といったように、具体的な数値で可視化します。そして、その成功事例を社内報や全体会議などで積極的に共有し、「DXをやれば、自分たちの仕事も楽になるし、成果も上がる」というポジティブな認識を全社に広げていきます。

- アジャイルな改善: スモールスタートで導入したツールやプロセスも、一度導入して終わりではありません。実際に使ってみた現場の従業員からフィードバックを収集し、継続的に改善を繰り返していく「アジャイル」なアプローチが重要です。

小さな成功体験は、DXに対する社内の懐疑的な見方を払拭し、「自分たちもやってみよう」という機運を醸成する上で非常に効果的です。

⑤ 効果測定と改善を繰り返す

DXは、一度計画を立てて実行すれば終わり、というものではありません。市場や技術は常に変化し続けるため、定期的に効果を測定し、戦略や施策を見直しながら改善を繰り返すPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回し続けることが不可欠です。

- KPIによる進捗モニタリング: ステップ①で設定したKPIを定期的に測定し、計画通りに進んでいるかを確認します。目標が達成できていない場合は、その原因を分析し、対策を講じます。

- 定期的なレビュー: 経営層やDX推進部門、関係者が定期的に集まり、DX全体の進捗や課題についてレビューする場を設けます。この場で、外部環境の変化を踏まえ、当初の戦略やロードマップを見直すことも必要です。

- 組織文化への定着: このPDCAサイクルを回すプロセスそのものが、組織の学習能力を高め、「継続的な変革ができる組織」へと進化していくことに繋がります。DXの取り組みを通じて、データに基づいて現状を評価し、常により良い方法を模索する文化を組織に根付かせることが、このステップの最終的なゴールです。

これらの5つのステップを地道に繰り返していくことが、DXという長い旅路を成功に導くための王道と言えるでしょう。

DX推進を成功に導くポイント

DXを成功させるための5つのステップに加え、そのプロセス全体を通じて常に意識しておくべき、いくつかの重要な心構え(マインドセット)があります。これらは、DXプロジェクトの推進力を維持し、全社的な変革を円滑に進めるための潤滑油のような役割を果たします。

経営層が主体となって推進する

繰り返しになりますが、DX成功の最も重要な鍵は、経営層、特にトップである社長やCEOが、DXを「自分ごと」として捉え、強いリーダーシップを発揮することです。DXは単なるIT化ではなく、企業の未来を左右する経営改革そのものです。その覚悟をトップが示さなければ、組織は本気で動きません。

- ビジョンを語り続ける: 経営トップは、自らの言葉で「なぜDXが必要なのか」「DXによって会社をどう変えたいのか」というビジョンを、社内外に向けて繰り返し発信し続ける必要があります。朝礼や社内報、全体会議など、あらゆる機会を捉えて語りかけることで、ビジョンは徐々に従業員に浸透し、共感を呼びます。

- 変革の先頭に立つ: DXは、既存の業務プロセスや組織構造の変更を伴うため、必ず部門間の対立や現場からの抵抗に直面します。このような場面で、経営トップが「変革の断行」という明確な意思決定を下し、責任を持って推進することが不可欠です。「何か問題があれば、責任は私が取る」という姿勢を示すことで、現場の担当者は安心して変革に取り組むことができます。

- リソースの確保と配分: DXには、相応の投資が必要です。経営トップは、DX推進に必要な予算や人材といったリソースを優先的に確保し、戦略的な意思決定に基づいて配分する責任を負います。短期的な業績が悪化したとしても、未来への投資を継続する強い意志が求められます。

経営層が「評論家」や「傍観者」になるのではなく、変革をリードする「当事者」であること。これが、DX成功の絶対条件です。

全社で取り組む意識を持つ

経営層の強いリーダーシップのもと、DXは「IT部門やDX推進室だけの仕事」ではなく、「全従業員が参加する全社的な活動」であるという意識を醸成することが重要です。DXの成果を最大化するためには、現場の知恵や協力が不可欠だからです。

- 自分ごと化の促進: 各部門や従業員に対して、「DXが自分の仕事にどう関わってくるのか」「DXによって自分の業務はどう改善され、どのような新しいスキルが身につくのか」を具体的に示すことが有効です。例えば、社内勉強会やワークショップを開催し、他部門の成功事例を共有したり、自部門の課題をDXでどう解決できるかを議論したりする場を設けます。

- 部門間の壁を越えた連携: 従来の縦割り組織のままでは、全社最適の視点でのDXは進みません。ビジネスチャットツールなどを活用して、部門を越えたコミュニケーションを活性化させたり、特定の課題解決のために部門横断的なプロジェクトチームを組成したりするなど、サイロ化を打破する仕組みを意図的に作ることが重要です。

- ボトムアップの提案を歓迎する文化: DXのアイデアは、経営層や推進部門からトップダウンで下ろされるものだけではありません。日々の業務の中で課題を最もよく知る現場の従業員からの「もっとこうすれば効率化できる」「こんなデジタルツールがあれば便利なのに」といったボトムアップの提案を吸い上げ、奨励する文化を育むことが、DXを組織に根付かせる上で非常に効果的です。

全従業員が「自分もDXの担い手である」という当事者意識を持つことができれば、組織の変革スピードは格段に向上します。

外部の専門家やサービスも活用する

DXを推進する上で、必要なスキルやノウハウ、リソースのすべてを自社だけでまかなうのは、多くの場合、現実的ではありません。特に、DX人材が不足している状況では、自前主義にこだわらず、外部の専門家やサービスを積極的に活用するという視点が不可欠です。

- DXコンサルティングの活用: DXの戦略策定やロードマップの策定といった最上流のフェーズで、何から手をつければ良いか分からない場合は、専門のDXコンサルティングファームの知見を借りるのが有効です。客観的な第三者の視点から、自社の課題を分析し、業界の最新動向を踏まえた戦略立案を支援してくれます。

- 専門家との協業(パートナーシップ): システム開発やデータ分析、UI/UXデザインなど、特定の専門領域については、高い技術力を持つITベンダーや開発会社とパートナーシップを組むことが効果的です。丸投げするのではなく、自社のメンバーと外部の専門家が一体となったチームを組成し、知識やノウハウを吸収しながらプロジェクトを進めることで、社内に知見を蓄積することができます。

- SaaS/クラウドサービスの活用: かつてのように、自社で大規模なサーバーを抱え、一からシステムを開発する時代は終わりつつあります。SFA/CRMやMA、ERPといった業務領域では、優れたSaaS(Software as a Service)が数多く提供されています。これらのサービスを組み合わせることで、迅速かつ低コストで最新の機能を利用することができます。自社の競争力の源泉とならない領域については、積極的に外部サービスを利用し、自社のリソースはコア領域に集中させるべきです。

重要なのは、外部パートナーを単なる「下請け業者」として扱うのではなく、共にゴールを目指す「対等なパートナー」として尊重し、良好な関係を築くことです。外部の知見をうまく取り込むことで、自社だけでは到達できないレベルまでDXを加速させることが可能になります。

DX推進に役立つツール・サービスの種類

DXを具体的に推進していく上では、目的に応じた様々なデジタルツールやサービスの活用が不可欠です。ここでは、多くの企業で導入されている代表的なツール・サービスをカテゴリー別に紹介します。これらのツールはあくまで手段ですが、その特徴を理解しておくことは、適切な技術選定に繋がります。

営業・マーケティング活動を効率化するツール(SFA/CRM/MA)

顧客との関係構築から商談管理、マーケティング活動の自動化まで、企業の「売上」に直結するプロセスを支援するツール群です。データに基づいた営業・マーケティング活動を実現する上で中核的な役割を担います。

| ツール名 | 分類 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| Salesforce Sales Cloud | SFA/CRM | 世界トップクラスのシェアを誇る営業支援・顧客管理プラットフォーム。顧客情報、商談、活動履歴などを一元管理し、営業プロセス全体を可視化。豊富な拡張機能や外部アプリとの連携が強み。 |

| HubSpot | SFA/CRM/MA | マーケティング、セールス、カスタマーサービスの機能が統合されたプラットフォーム。「インバウンド」の思想に基づき、顧客にとって価値のある情報提供を通じて見込み客を引きつけ、育成することに強みを持つ。無料プランから始められる点も特徴。 |

| Marketo Engage | MA | Adobe社が提供する高機能なMA(マーケティングオートメーション)ツール。見込み客の行動をスコアリングし、有望なリードを自動で抽出・育成する機能に定評がある。特にBtoBマーケティングでの活用事例が豊富。 |

Salesforce Sales Cloud

世界中の多くの企業で導入されているSFA/CRMの代表格です。顧客情報、取引先情報、商談の進捗状況、日々の活動報告などをクラウド上で一元管理できます。AI機能「Einstein」が、受注確度の高い商談を予測したり、次に取るべきアクションを提案したりするなど、営業担当者のパフォーマンス向上を支援します。AppExchangeというマーケットプレイスを通じて、様々な業務アプリを追加できる拡張性の高さも魅力です。(参照:Salesforce公式サイト)

HubSpot

「インバウンドマーケティング」という思想を提唱し、その実践に必要なツールをオールインワンで提供するプラットフォームです。MA(Marketing Hub)、SFA(Sales Hub)、カスタマーサポート(Service Hub)、CMS(CMS Hub)などが統合されており、見込み客の獲得から顧客化、そしてファンになってもらうまでの一連のプロセスをシームレスに管理できます。機能制限のある無料版が提供されており、スモールスタートしやすいのが特徴です。(参照:HubSpot公式サイト)

Marketo Engage

BtoBマーケティングに強みを持つMAツールです。Webサイト上の行動履歴やメールの開封履歴など、見込み客のあらゆる行動をトラッキングし、その関心度合いを「スコア」として数値化します。スコアが一定の基準に達した有望な見込み客(ホットリード)を自動で営業部門に通知することで、効率的な営業活動を支援します。精緻なシナリオ設計によるリードナーチャリング(見込み客育成)が可能です。(参照:Adobe Marketo Engage公式サイト)

データ分析・可視化を支援するツール(BIツール)

社内に散在する様々なデータを集約・分析し、グラフやダッシュボードといった直感的に分かりやすい形で可視化するツールです。データドリブンな意思決定文化を醸成するための必須アイテムと言えます。

| ツール名 | 分類 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| Tableau | BI | 直感的なドラッグ&ドロップ操作で、美しくインタラクティブなデータビジュアライゼーション(可視化)を作成できる。探索的なデータ分析に強く、データの「なぜ」を深掘りしやすい。 |

| Microsoft Power BI | BI | Microsoft社が提供するBIツール。Excelや同社のクラウドサービス(Azure、Microsoft 365)との親和性が非常に高い。比較的低コストで導入でき、多くの企業で利用されている。 |

Tableau

Salesforce傘下のBIツールで、データ可視化の美しさと操作性の高さに定評があります。プログラミングの知識がなくても、マウス操作だけで様々なグラフやマップを作成し、複数のグラフを組み合わせたインタラクティブなダッシュボードを構築できます。データを探索しながらインサイトを得るプロセスを得意としています。(参照:Tableau公式サイト)

Microsoft Power BI

Excelに慣れ親しんだユーザーであれば、比較的スムーズに利用を開始できるBIツールです。PowerPointにレポートを貼り付けるような感覚で、インタラクティブなレポートを作成できます。Microsoft 365やAzureといった他のマイクロソフト製品との連携が強力で、組織全体でデータ活用を推進しやすいのが強みです。(参照:Microsoft Power BI公式サイト)

定型業務を自動化するツール(RPA)

PC上で行われるクリックやキーボード入力といった定型的な操作を、ソフトウェアロボットに記憶させて自動化するツールです。主にバックオフィス業務の効率化で大きな効果を発揮します。

| ツール名 | 分類 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| UiPath | RPA | 世界的に高いシェアを持つRPAプラットフォーム。個人のPCで動く小規模な自動化から、サーバー上で多数のロボットを集中管理する大規模な自動化まで、幅広いニーズに対応できる。 |

| WinActor | RPA | NTTグループが開発した純国産のRPAツール。日本語のインターフェースやマニュアルが充実しており、プログラミング経験のない現場の担当者でも比較的扱いやすいのが特徴。 |

UiPath

グローバルスタンダードなRPAツールの一つです。直感的なビジュアルエディタ(UiPath Studio)で自動化のシナリオ(ワークフロー)を開発できます。AIとRPAを組み合わせた「ハイパーオートメーション」を提唱しており、非定型業務の自動化にも対応範囲を広げています。(参照:UiPath公式サイト)

WinActor

国内で高いシェアを誇るRPAツールです。Windows上のあらゆるアプリケーションの操作を自動化できます。操作画面が分かりやすく、国内企業での導入事例が豊富なため、サポートを受けやすいというメリットがあります。(参照:NTTアドバンステクノロジ株式会社 WinActor公式サイト)

システムの基盤となるクラウドサービス

DXを推進する上で、自社で物理的なサーバーを持たずに、必要な時に必要な分だけコンピューティングリソース(サーバー、ストレージ、データベースなど)を利用できるクラウドサービスは、もはや不可欠なインフラです。IaaS(Infrastructure as a Service)やPaaS(Platform as a Service)と呼ばれるサービスがこれに該当します。

| サービス名 | 分類 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| AWS (Amazon Web Services) | クラウド | 世界最大のシェアを誇るクラウドプラットフォーム。200以上のサービスを提供しており、スタートアップから大企業まで幅広い層に利用されている。豊富な実績と情報量が強み。 |

| Microsoft Azure | クラウド | Microsoftが提供するクラウドプラットフォーム。Windows ServerやMicrosoft 365との親和性が高く、既存のマイクロソフト製品を利用している企業が導入しやすい。 |

| GCP (Google Cloud Platform) | クラウド | Googleが提供するクラウドプラットフォーム。Google検索やYouTubeを支える強力なインフラを基盤としており、特にデータ分析や機械学習(AI)関連のサービスに強みを持つ。 |

AWS (Amazon Web Services)

クラウドサービスのパイオニアであり、圧倒的なサービス数と機能性を誇ります。仮想サーバー(EC2)やオブジェクトストレージ(S3)といった基本的なサービスから、AI、IoT、データ分析まで、あらゆるニーズに対応できるサービスが揃っています。(参照:アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社公式サイト)

Microsoft Azure

Windows環境との連携に強みを持つクラウドサービスです。オンプレミス(自社運用)のWindows Server環境からクラウドへの移行(リフト&シフト)がスムーズに行えるハイブリッドクラウド構成を得意としています。(参照:日本マイクロソフト株式会社公式サイト)

GCP (Google Cloud Platform)

BigQuery(データウェアハウス)やVertex AI(機械学習プラットフォーム)など、Googleの先進技術を活かしたデータ分析・AI関連のサービスが充実しています。大量のデータを高速に処理する基盤を構築したい場合に有力な選択肢となります。(参照:Google Cloud公式サイト)

ここで紹介したツールはほんの一部です。自社のDXの目的を達成するためには、これらのツールを単独で導入するのではなく、複数を組み合わせて、データが連携する仕組みを構築することが重要になります。

まとめ

本記事では、DX(デジタルトランスフォーメーション)の本来の意味から、その推進が求められる背景、企業が目指すべき具体的な目的やゴール、そして成功へのステップとポイントまでを網羅的に解説してきました。

DXとは、単にデジタルツールを導入する「手段」ではなく、ビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を駆使して、ビジネスモデルや組織文化そのものを変革し、新たな価値を創造し続ける「企業の生存戦略」です。その目的は、短期的な業務効率化や生産性向上に留まらず、新しいビジネスモデルの創出、競争優位性の確立、そして顧客体験(CX)の向上など、多岐にわたります。

企業がDXを通じて最終的に目指すべきゴールは、以下の3つに集約されます。

- 既存ビジネスの高度化: 事業の収益性を最大化し、強固な経営基盤を築く。

- 新たな価値・サービスの創出: 新たな収益源を確保し、事業ポートフォリオを変革する。

- 継続的な変革ができる組織への進化: 変化を恐れず、自らを変え続けられるアジャイルな組織文化を醸成する。

この壮大な変革を成功に導くためには、経営層が強いリーダーシップを発揮し、明確なビジョンを掲げることが何よりも重要です。そして、DXをIT部門任せにせず、全社で取り組むべき活動として位置づけ、スモールスタートで成功体験を積み重ねながら、PDCAサイクルを回し続けることが不可欠です。

DXの道のりは決して平坦ではなく、レガシーシステムや人材不足といった多くの課題が待ち受けています。しかし、これらの課題から目を背けていては、企業に未来はありません。自社の現状を正しく認識し、明確な目的意識を持って一歩を踏み出すことが、持続的な成長への唯一の道です。

この記事が、貴社のDX推進の目的を定め、成功への確かな一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。