現代のビジネス環境において、デジタルトランスフォーメーション(DX)は、企業の持続的な成長と競争力維持に不可欠な要素となっています。しかし、「DXを推進しろ」という号令だけでは、組織は動けません。場当たり的なITツールの導入に終始し、期待した成果が得られないケースも少なくありません。

そこで重要になるのが、組織全体の羅針盤となる「DX推進計画」の策定です。明確なビジョンと戦略、具体的な実行計画がなければ、DXという大海原を航海することはできません。

この記事では、DX推進計画の基本的な知識から、その必要性、盛り込むべき具体的な項目、そして実践的な作成ステップまでを網羅的に解説します。さらに、計画策定に役立つ公的なテンプレートや、推進をサポートする専門サービスも紹介します。この記事を読めば、自社の状況に合わせた実効性の高いDX推進計画を策定し、変革への確かな一歩を踏み出すための知識が身につくでしょう。

目次

DX推進計画とは?

DX推進計画とは、企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を全社的に、かつ戦略的に実行するための設計図であり、具体的な行動計画書です。これは単なるIT導入計画とは一線を画し、企業のビジネスモデルや業務プロセス、組織文化そのものを、デジタル技術を活用してどのように変革していくかという、経営戦略そのものと深く結びついています。

経済産業省が公表した「デジタルガバナンス・コード2.0」(旧「DX推進ガイドライン」)では、DXを次のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

参照:経済産業省「デジタルガバナンス・コード2.0」

この定義からもわかるように、DXは単発のITプロジェクトではなく、企業全体の構造的な変革を目指す継続的な取り組みです。だからこそ、その指針となる「計画」が不可欠となります。

もし、このDX推進計画がないままDXに着手すると、以下のような問題が発生しがちです。

- 目的の曖昧化と方向性の喪失: 各部署がバラバラの解釈で「DX」を進めてしまい、全社的なシナジーが生まれず、投資が分散・浪費される。

- 現場の混乱と抵抗: なぜ今の業務を変えなければならないのか、その目的やメリットが現場の従業員に伝わらず、変化に対する抵抗や非協力的な態度を生む。

- 短期的な視点での施策: 目先の業務効率化やコスト削減にばかり目が行き、本来目指すべきであった「新たな顧客価値の創出」や「ビジネスモデルの変革」といった本質的なテーマにたどり着けない。

- 成果の不明確化: 何をもって「成功」とするのかが定義されていないため、施策の評価ができず、投資対効果(ROI)を経営層に説明できない。結果として、次の投資への理解が得られなくなる。

DX推進計画は、これらの問題を未然に防ぎ、DXという壮大なプロジェクトを成功に導くための「海図」や「羅針盤」の役割を果たします。具体的には、以下のような機能を持っています。

- ビジョンの共有: 「自社はDXによって何を実現したいのか」という最終的なゴールと、そこに至るまでのビジョンを明確に言語化し、経営層から現場の従業員まで、全社員の目線を合わせます。

- 戦略の具体化: ビジョンを実現するために、「どのような領域で」「どのような順序で」「どのような手法を用いて」変革を進めていくのかという戦略を具体的に示します。

- リソースの最適配分: DX推進に必要な「ヒト(人材・組織)」「モノ(ITシステム・ツール)」「カネ(予算)」といった経営資源を、計画に基づいて戦略的に配分することを可能にします。

- 進捗管理と軌道修正: 計画に定められたマイルストーンやKPI(重要業績評価指標)に基づいて進捗を客観的に評価し、計画通りに進んでいない場合は原因を分析し、迅速な軌道修正を促します。

重要なのは、DX推進計画は一度作成したら終わりという「固定的な文書」ではないということです。ビジネス環境や技術の進歩は非常に速く、市場や顧客のニーズも常に変化しています。そのため、計画は定期的に見直され、状況に応じて柔軟にアップデートされるべき「生きた文書(リビングドキュメント)」として運用される必要があります。

まとめると、DX推進計画とは、全社的なDXの取り組みにおける「なぜ(Why)」「何を(What)」「どのように(How)」を体系的に整理し、関係者全員の共通認識を形成するためのコミュニケーションツールであり、戦略実行のためのアクションプランです。この計画の質が、企業のDXの成否を大きく左右すると言っても過言ではありません。

DX推進計画が必要な3つの理由

なぜ多くの企業が時間と労力をかけてDX推進計画を策定するのでしょうか。その理由は、計画がDXという複雑で全社的な変革を成功させる上で、極めて重要な役割を担うからです。ここでは、DX推進計画が必要不可欠である3つの主要な理由について、それぞれを深く掘り下げて解説します。

① 目的や方向性を社内で共有できる

DX推進計画がもたらす最も重要な価値の一つは、「DXの目的と方向性」という共通のコンパスを組織全体で共有できる点にあります。

「DX」という言葉は非常に広範な概念を含むため、人や部署によってその解釈が大きく異なることが少なくありません。例えば、経営層は「データ活用による新規事業の創出」をイメージしているかもしれません。一方で、営業部門は「SFA/CRM導入による営業プロセスの効率化」、製造部門は「IoT活用による生産ラインの最適化」、管理部門は「RPA導入による定型業務の自動化」を「DX」だと捉えている可能性があります。

これらはすべてDXの構成要素ではありますが、それぞれが個別の目標に向かってバラバラに進んでしまうと、組織全体としての力にはなりません。部分最適の積み重ねが、必ずしも全体最適につながるとは限らないのです。むしろ、部署間でデータの連携が取れなかったり、導入したツールが重複したりと、かえって非効率や新たなサイロ化(部署間の壁)を生み出す危険性すらあります。

DX推進計画は、こうした認識のズレを防ぐための強力なツールとなります。計画書の中で、「我々の会社は、3年後、5年後にどのような姿を目指すのか(ビジョン)」「そのために、なぜ今DXに取り組む必要があるのか(目的)」を明確に言語化し、定義します。

例えば、ある小売企業が「単なる商品の販売者から、顧客一人ひとりのライフスタイルを豊かにするパートナーへと進化する」というビジョンを掲げたとします。このビジョンをDX推進計画に明記することで、各部署の取り組みがこの大目標にどう貢献するのかが明確になります。

- 店舗部門: 顧客の購買データと行動データを分析し、パーソナライズされた接客や提案を行う施策を検討する。

- EC部門: オンラインとオフラインの顧客IDを統合し、シームレスな購買体験(OMO: Online Merges with Offline)を提供するシステムを構築する。

- マーケティング部門: 顧客のライフステージに合わせた情報発信や、コミュニティ形成を促すデジタル施策を企画する。

- 商品開発部門: 顧客データから新たなニーズを読み取り、プライベートブランド(PB)商品の開発に活かす。

このように、全社的なビジョンと目的が共有されることで、各部署の活動が同じ方向を向き、互いに連携し、相乗効果を生み出すことが期待できます。DX推進計画は、組織のベクトルを一つに束ね、全社一丸となって変革に取り組むための土台を築くのです。

② 関係者からの協力や理解を得やすくなる

DXは、特定の部署だけで完結するものではなく、組織横断的な連携が不可欠な全社プロジェクトです。しかし、大規模な変革には、現状維持を望む声や、変化に対する不安・抵抗がつきものです。DX推進計画は、こうした様々なステークホルダー(利害関係者)に対して、変革の必要性と意義を論理的に説明し、協力や理解を取り付けるための重要な説得材料となります。

主な関係者として、社内と社外が挙げられます。

【社内の関係者】

- 経営層: DXには相応の投資が伴います。計画書を通じて、DXが単なるコストではなく、将来の成長に向けた戦略的投資であることを示し、そのリターン(ROI)やビジネス上のインパクトを具体的に提示することで、経営層からの全面的な支持と予算承認を得やすくなります。

- 事業部門: DX推進の主役は、あくまでビジネスの現場である事業部門です。IT部門主導で話を進めると、「現場のことが分かっていない」「余計な仕事を増やすな」といった反発を招きかねません。計画策定の段階から事業部門を巻き込み、彼らの抱える課題やニーズを計画に反映させることで、「自分たちのための改革」であるという当事者意識を醸成できます。

- IT部門: 従来のIT部門は、システムの安定稼働や保守・運用が主な役割でした。しかし、DXにおいては、ビジネス部門と対等なパートナーとして、最新技術の知見を提供し、ビジネス変革をリードする役割が期待されます。計画書は、IT部門が担うべき新たな役割と責任範囲を明確にし、他部署との連携を円滑にします。

- 一般従業員: 自分の仕事がどう変わるのか、新しいスキルを習得できるのかといった不安を抱える従業員は少なくありません。計画書を通じて、DXが目指す姿や、それによって従業員にもたらされるメリット(単純作業からの解放、より創造的な業務へのシフトなど)、必要なスキルアップ支援策などを丁寧に説明することで、変革への前向きな参加を促せます。

【社外の関係者】

- 株主・投資家: 企業が将来の環境変化に適応し、持続的に成長できるかどうは、投資家にとって重要な判断材料です。明確なDX推進計画を示すことは、自社が未来志向の経営を行っていることのアピールとなり、企業価値の向上につながります。

- 金融機関: 新規事業や大規模な設備投資のために融資を受ける際、その事業の将来性や収益性を説得力をもって説明する必要があります。DX推進計画は、そのための具体的な根拠資料となります。

- 取引先・パートナー企業: サプライチェーン全体の最適化など、自社だけでは完結しないDXの取り組みも増えています。計画書を共有し、共に目指す方向性を示すことで、パートナー企業とのより強固な連携関係を築くことができます。

このように、DX推進計画は、社内外のあらゆる関係者との対話の基盤となり、円滑なコミュニケーションを促進することで、DX推進の障壁を取り除き、強力な推進力を生み出すのです。

③ 計画的な投資と予算を確保できる

DXの推進には、ITシステムの導入・刷新、人材の育成・採用、外部コンサルタントの活用など、多岐にわたる投資が継続的に必要となります。その場しのぎの判断や、単年度の予算枠の中だけでDXを進めようとすると、中途半端な結果に終わってしまう危険性が高いです。DX推進計画は、中長期的な視点に立った計画的な投資を可能にし、必要な予算を継続的に確保するための拠り所となります。

計画がない場合、予算要求は以下のような問題に直面します。

- 場当たり的な要求: 「競合が導入したから」「流行っているから」といった理由で、特定のツールの導入予算だけを要求しても、それが会社の全体戦略にどう貢献するのかが不明確なため、財務部門や経営層の承認を得るのは困難です。

- 費用対効果の説明不足: 投資によってどのような効果が、いつ頃、どの程度見込めるのか(ROI)を具体的に示せなければ、単なるコストとして見なされてしまいます。

- 短期的な成果の追求: 単年度予算の枠組みでは、短期的に効果が出る施策(例:RPAによる業務自動化)ばかりが優先され、長期的なビジネスモデル変革につながるような、研究開発的な投資(例:AIを活用した新サービス開発)が後回しにされがちです。

DX推進計画を策定することで、これらの問題を解決できます。計画書には、「ビジョン達成のために、3〜5年という期間で、どのような施策に、いくらの投資が必要か」というロードマップと、それに対応する投資計画が盛り込まれます。

これにより、以下のようなメリットが生まれます。

- 戦略的な予算配分: 各施策がDX全体のどの部分を担うのか、その優先順位はどうなのかが明確になっているため、限られた予算を最も効果的な領域に集中投下できます。

- ROIの明確化: 各施策に対して、売上向上、コスト削減、顧客満足度向上といった観点から、期待される効果を数値目標(KPI)として設定します。これにより、投資の妥当性を客観的に説明できます。

- 継続的な予算確保: DXが単発のイベントではなく、複数年度にわたる継続的な取り組みであることを示すことで、単年度予算の制約を超えた、中長期的な予算枠の確保がしやすくなります。初年度はPoC(概念実証)や基盤整備、次年度以降に本格展開といった段階的な投資計画を立てることも可能です。

例えば、「3年後にEC売上比率を30%に引き上げる」という目標を掲げた計画の場合、初年度は「顧客データ基盤(CDP)の構築と分析チームの立ち上げ」、2年目は「パーソナライズされたレコメンドエンジンの導入とMAツールの活用」、3年目は「OMO施策の本格展開とアプリ機能の拡充」といったように、段階的な投資計画を策定します。それぞれの段階で必要な予算と期待される効果を明記することで、DX投資が投機的なものではなく、計算された戦略的投資であることを経営層に理解してもらうことができるのです。

DX推進計画書に盛り込むべき9つの項目

実効性の高いDX推進計画書を作成するためには、押さえるべき重要な構成要素があります。これらの項目を網羅的に検討し、具体的に記述することで、計画書は初めて組織を動かす力を持つ「設計図」となります。ここでは、一般的にDX推進計画書に盛り込むべき9つの必須項目について、それぞれ何を記述すべきかを解説します。

| 項目 | 概要 | 記述内容のポイント |

|---|---|---|

| ① DXの目的・ビジョン | なぜ自社がDXに取り組むのか、その根本的な理由と目指す未来像。 | 経営理念や中期経営計画と連動させ、全社で共感できるストーリーを描く。「5年後に〇〇という価値を提供する企業になる」など。 |

| ② 実現したいビジネスモデル | DXによって、事業の構造や収益の上げ方をどのように変革するのか。 | 既存事業の変革(例:製品のサービス化)や、新規事業の創出(例:データ販売)など、具体的なビジネスの姿を定義する。 |

| ③ DXの戦略 | 目的を達成するための大局的な方針やアプローチ。 | 「顧客接点のデジタル化」「オペレーションの徹底的な効率化」「データ駆動型経営への転換」など、戦略の柱を複数設定する。 |

| ④ 具体的な施策 | 戦略を実行するための個々のアクションプラン。 | 「SFA導入による営業活動の可視化」「工場へのIoTセンサー設置による予知保全」など、誰が何をするのかを明確にする。 |

| ⑤ 戦略の達成度を測る指標(KPI) | 計画の進捗と成果を客観的に測定するための指標。 | KGI(最終目標)と、それに紐づくKPI(中間目標)を設定。「顧客単価の10%向上」「リードタイムの20%短縮」など、SMARTを意識する。 |

| ⑥ 推進体制・組織 | 誰が責任を持ってDXを推進するのか、その体制。 | 経営層のスポンサー、DX推進部門、各事業部門の役割分担を定義。必要に応じてCDO(最高デジタル責任者)の設置も検討。 |

| ⑦ 必要なITシステム・ツール | 施策の実行に不可欠なテクノロジー要素。 | クラウド基盤、データ分析ツール、SFA/CRM、MA、RPAなど、必要なシステムやツールをリストアップし、選定方針を定める。 |

| ⑧ 実施スケジュール | いつまでに、何を完了させるのかという時間軸の計画。 | 全体のロードマップと、各施策ごとの詳細なマイルストーンをガントチャートなどで可視化する。PoC期間なども含める。 |

| ⑨ 投資・予算計画 | DX推進に必要な費用とその調達方法。 | システム導入費用、人件費、コンサルティング費用などを積み上げ、年度ごとの投資計画を策定。費用対効果(ROI)も試算する。 |

① DXの目的・ビジョン

計画書の冒頭に掲げる、最も重要な項目です。「なぜ我々はDXに取り組むのか?」という問いに対する、全社員が納得し、共感できる答えをここに記します。単に「業務を効率化する」「売上を上げる」といった表面的な目標ではなく、自社の存在意義や経営理念と結びついた、より高次の目的(パーパス)を定めることが重要です。

例えば、「創業以来の理念である『お客様の生活を豊かにする』を、デジタル時代において再定義し、一人ひとりに寄り添った最高の体験を提供する企業になる」といったビジョンを掲げます。これにより、DXが単なる技術導入ではなく、企業文化の根幹に関わる変革であることが伝わります。市場環境の変化(脅威)や自社の強み(機会)を踏まえ、DXによってどのような未来を切り拓くのか、そのワクワクするようなストーリーを語ることが、組織を動かす原動力となります。

② 実現したいビジネスモデル

目的・ビジョンが「ありたい姿」を示すものなら、この項目は「どうやって儲ける仕組みを変えるか」という、より具体的な事業の姿を描くものです。DXは、既存のビジネスモデルを根底から変革するポテンシャルを秘めています。

考えられる変革の方向性としては、以下のようなものが挙げられます。

- 製品のサービス化(Servitization): モノを売り切るのではなく、製品にセンサーを付けて稼働状況を監視し、保守サービスや利用時間に応じた課金モデル(サブスクリプション)を提供する。

- 顧客接点の変革: 店舗や営業担当者といった物理的な接点に加え、Webサイト、SNS、アプリなど多様なデジタルチャネルを統合し、顧客に一貫した体験(OMO)を提供する。

- 新たな価値提供: 蓄積したデータを分析・活用し、これまで提供していなかった新たなサービスやインサイトを顧客や他社に提供する(データ・マネタイゼーション)。

ここでは、自社がDXを通じて、どのような新しい価値を顧客に提供し、それをどのように収益に結びつけていくのかを具体的に定義します。

③ DXの戦略

目的(ビジョン)とビジネスモデルというゴールを設定したら、次はそのゴールに到達するための「大まかな道のり=戦略」を定めます。すべての課題に一度に取り組むことは不可能なため、どの領域に重点的にリソースを投下するのか、その優先順位を明確にするのが戦略の役割です。

戦略は、例えば以下のように複数の柱で構成されることが一般的です。

- 戦略1:顧客エンゲージメントの最大化: 顧客データを一元管理し、パーソナライズされたコミュニケーションを通じて顧客ロイヤルティを高める。

- 戦略2:オペレーショナル・エクセレンスの追求: バックオフィス業務の自動化やサプライチェーンの最適化により、徹底的なコスト削減と生産性向上を実現する。

- 戦略3:データ駆動型カルチャーの醸成: 全社員がデータに基づいて意思決定できる環境とスキルを整備し、組織文化を変革する。

これらの戦略は、自社の現状の課題や強みを踏まえて設定されるべきであり、企業の数だけ異なる形が存在します。

④ 具体的な施策

戦略という大きな方針を、実行可能な個々のアクションプランにまで分解したものが「施策」です。戦略が「何をすべきか(What)」を示すのに対し、施策は「具体的にどうやるか(How)」を定義します。

例えば、「戦略1:顧客エンゲージメントの最大化」を達成するための施策としては、以下のようなものが考えられます。

- 施策1-1:顧客データプラットフォーム(CDP)の導入プロジェクト

- 施策1-2:マーケティングオートメーション(MA)ツールを活用したシナリオ配信

- 施策1-3:営業部門へのSFA/CRMの導入と定着化支援

各施策には、担当部署、責任者、完了目標時期などを明確に記述し、誰が見ても具体的なアクションがイメージできるように落とし込むことが重要です。

⑤ 戦略の達成度を測る指標(KPI)

計画が絵に描いた餅で終わらないようにするためには、その進捗と成果を客観的に測定する仕組みが不可欠です。その役割を担うのが、KGI(重要目標達成指標)とKPI(重要業績評価指標)です。

- KGI (Key Goal Indicator): 計画全体の最終的な目標を示す指標。「3年後に新規事業の売上高10億円」「顧客解約率を5%改善」など。

- KPI (Key Performance Indicator): KGIを達成するための中間的なプロセスを計測する指標。「Webサイトからの月間リード獲得数1,000件」「商談化率20%」「従業員一人当たりの月間残業時間5時間削減」など。

KGIとKPIはロジックツリーのように連動している必要があります。例えば、「売上向上(KGI)」のためには「商談数(KPI)」と「受注率(KPI)」を増やす必要がある、という関係性です。これらの指標を定期的にモニタリングすることで、計画が順調に進んでいるか、どこに問題があるのかを早期に発見し、対策を打つことができます。

⑥ 推進体制・組織

DXは全社を巻き込む一大プロジェクトであり、強力なリーダーシップと明確な役割分担がなければ推進できません。この項目では、「誰が、どのような責任と権限を持ってDXを推進するのか」を定義します。

一般的には、以下のような体制が考えられます。

- 経営層(スポンサー): DXの最終責任者。CEOや担当役員が就任し、全社へのトップメッセージ発信や重要事項の意思決定を行う。

- DX推進専門部署: 複数の部門から選抜されたメンバーで構成され、DX戦略の策定、各施策の進捗管理、部門間の調整などを担うプロジェクトマネジメントオフィス(PMO)的な役割を果たす。

- 各事業部門・IT部門: 実際に施策を実行するプレイヤー。DX推進部署と連携しながら、現場での導入や運用を担う。

企業の規模や文化によっては、CDO(最高デジタル責任者)やCDXO(最高DX責任者)といった役職を新設することも有効です。重要なのは、各組織の役割と責任、そして報告・意思決定のラインを明確に図示することです。

⑦ 必要なITシステム・ツール

具体的な施策を実行するためには、様々なITシステムやツールが必要となります。この項目では、どのような技術要素が必要になるのかを整理し、その選定方針や導入計画を記述します。

- インフラ層: クラウドへの移行計画(AWS, Azure, GCPなど)、ネットワーク環境の整備。

- プラットフォーム層: 全社のデータを統合するデータ基盤(DWH, データレイク, CDPなど)。

- アプリケーション層: 各施策で利用するSaaS(SFA/CRM, MA, ERP, RPAなど)や、独自に開発するシステム。

ここでは、特定の製品名を挙げる段階ではなくとも、「どのような機能要件を満たすべきか」「どのような技術アーキテクチャを目指すのか」といった方針を明確にすることが重要です。また、既存システム(レガシーシステム)を今後どうしていくのか(刷新、連携、廃棄など)という方針も合わせて示す必要があります。

⑧ 実施スケジュール

DX推進計画は、中長期的な視点で描かれるものです。この項目では、3〜5年程度の全体ロードマップと、初年度(あるいは直近1〜2年)の詳細な実行計画を時間軸で示します。

- 全体ロードマップ: 各戦略や主要な施策を、フェーズ(例:第1期 基盤構築、第2期 本格展開、第3期 高度化)に分けて、大まかな時間軸上に配置します。

- 詳細スケジュール: 各施策について、具体的なタスク(要件定義、設計、開発、テスト、導入など)を洗い出し、開始日と終了日を設定します。ガントチャートなどの手法を用いて可視化すると、関係者間の認識共有が容易になります。

PoC(概念実証)やトライアル導入の期間を設けるなど、不確実性を考慮した現実的なスケジュールを引くことが成功の鍵です。

⑨ 投資・予算計画

DX推進計画の実行可能性を担保する、最後の重要な項目が予算計画です。各施策にどれくらいのコストがかかるのかを算出し、年度ごとの投資計画としてまとめます。

予算の内訳としては、以下のようなものが考えられます。

- IT関連費用: ハードウェア/ソフトウェア購入費、クラウド利用料、開発委託費、保守運用費。

- 人件費: DX推進部門の人件費、従業員の研修・リスキリング費用、外部人材(コンサルタント、エンジニア)の活用費用。

- その他: マーケティング費用、オフィス関連費用など。

各投資項目に対して、⑤で設定したKPIと照らし合わせながら、期待されるリターン(ROI)を試算し、投資の妥当性を説明できるようにしておくことが、経営層の承認を得る上で極めて重要です。

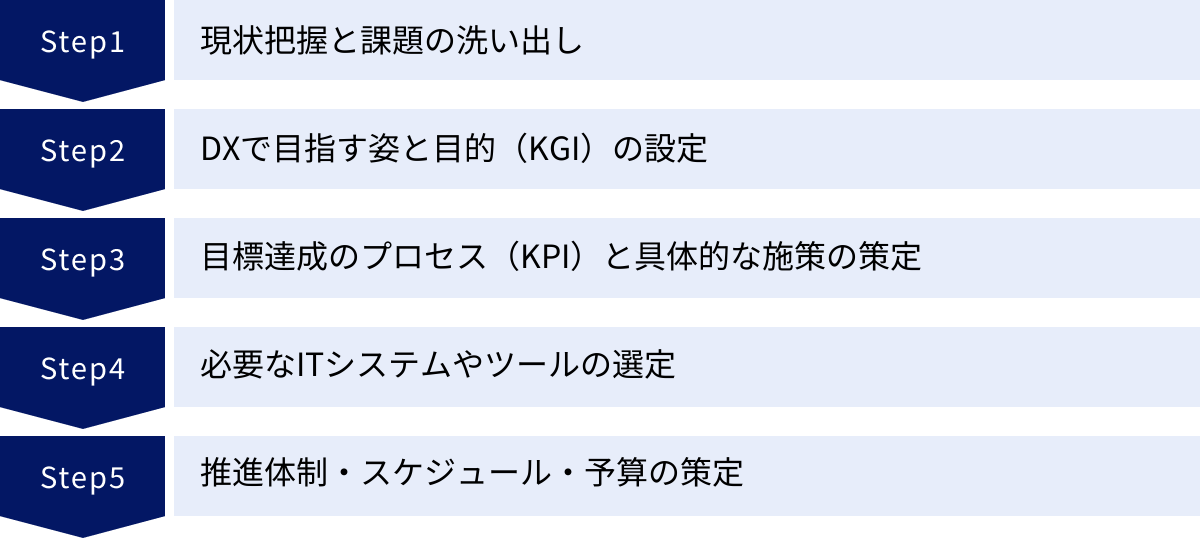

DX推進計画の作り方5ステップ

実効性のあるDX推進計画は、思いつきや個人のアイデアだけで作れるものではありません。組織の現状を正確に把握し、目指すべき姿を明確に定義した上で、そこに至るまでの道のりを論理的に構築していく、体系的なプロセスが必要です。ここでは、DX推進計画を策定するための標準的な5つのステップを、具体的なアクションと共に解説します。

① ステップ1:現状把握と課題の洗い出し

すべての変革は、現在地(As-Is)を正確に知ることから始まります。自社が置かれている外部環境と、自社の内部環境の両面から、客観的な事実に基づいて現状を分析し、取り組むべき本質的な課題を特定するフェーズです。

【外部環境分析】

自社を取り巻く市場や社会の大きな変化を捉え、それが自社にとってどのような「機会」と「脅威」になるのかを分析します。

- PEST分析: 政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)の4つの観点から、マクロ環境の変化を整理します。例えば、「法規制の変更」「消費者の価値観の変化」「破壊的な新技術の登場」などが該当します。

- 競合分析: 競合他社がどのようなDXの取り組みを行っているか、どのような新しいサービスを始めているかを調査します。また、業界の常識を覆すような異業種からの参入者(デジタル・ディスラプター)の動向にも注意を払います。

- 顧客分析: 顧客アンケート、インタビュー、Web上の口コミ分析などを通じて、顧客が本当に求めているものは何か、既存の製品やサービスにどのような不満を抱えているかを深く理解します。

【内部環境分析】

自社の「強み」と「弱み」を洗い出します。

- SWOT分析: 外部環境分析で得られた機会(Opportunities)・脅威(Threats)と、内部環境の強み(Strengths)・弱み(Weaknesses)を掛け合わせ、自社が取るべき戦略の方向性を見出します。

- 業務プロセスの可視化: 各部門の主要な業務フローを書き出し、どこにボトルネックがあるのか、どこに非効率や無駄が存在するのかを特定します。特に、部門間で情報が分断されている(サイロ化)箇所は重要な課題となりやすいです。

- IT資産の棚卸し: 現在社内で利用しているITシステムをすべてリストアップし、それぞれの役割、導入年度、保守コスト、問題点(老朽化、ブラックボックス化など)を整理します。これが、いわゆる「2025年の崖」で指摘されるレガシーシステム問題の把握につながります。

- 組織・人材の評価: DXを推進するために必要なスキル(データ分析、デジタルマーケティング、UI/UX設計など)を持った人材が社内にどれだけいるか、組織文化が変革に対して前向きかどうかを評価します。

このステップで重要なのは、特定の部門の視点だけでなく、経営、事業、IT、管理など、全社的な視点から多角的に情報を集めることです。ヒアリングやワークショップを通じて、現場の生の声を含めたリアルな課題を抽出することが、後のステップの精度を高める鍵となります。

② ステップ2:DXで目指す姿と目的(KGI)の設定

ステップ1で明らかになった現状(As-Is)と課題を踏まえ、「DXによって、自社はどこを目指すのか」という未来の姿(To-Be)を定義します。これが計画全体の北極星となり、すべての施策が向かうべき方向を指し示します。

まず設定すべきは、DXの「ビジョン」と「目的」です。

- ビジョン: 3〜5年後を見据えた、定性的で、社員がワクワクするような未来像。「顧客の生涯価値を最大化するパートナーになる」「業界で最もデータ活用が進んだ企業になる」など。

- 目的: ビジョンを達成することが、ビジネスにどのようなインパクトをもたらすのかを具体化したもの。「既存事業の収益性を20%向上させる」「新規デジタルサービスで売上10億円を創出する」など。

次に、この目的が達成されたかどうかを客観的に判断するための最終目標指標、すなわちKGI(Key Goal Indicator)を設定します。KGIは、具体的(Specific)、測定可能(Measurable)、達成可能(Achievable)、関連性(Relevant)、期限(Time-bound)のSMARTの原則を意識して設定することが重要です。

例えば、「3年後にEC事業の売上高を現在の2倍である50億円にする」といった設定です。このKGIが、DX推進計画全体の成功を測るための絶対的な基準となります。

このステップでは、経営層を深く巻き込むことが不可欠です。DXの目指す姿は、会社の経営戦略そのものだからです。経営層が自らの言葉でビジョンを語り、その達成にコミットすることで、DXは初めて全社的な「自分ごと」となります。

③ ステップ3:目標達成のプロセス(KPI)と具体的な施策の策定

壮大なKGIを掲げただけでは、日々の活動には落とし込めません。このステップでは、KGIという山頂に至るまでの登山ルート(プロセス)を設計し、そのルート上にチェックポイント(KPI)と、具体的なアクション(施策)を配置していきます。

まず、KGIを達成するための主要な成功要因(KSF: Key Success Factor)を特定します。例えば、KGIが「EC売上50億円」であれば、そのKSFは「新規顧客の獲得」「顧客単価の向上」「リピート率の向上」といった要素に分解できます。

次に、これらのKSFを計測するための中間指標であるKPI(Key Performance Indicator)を設定します。

- 「新規顧客の獲得」→ KPI: Webサイトへの月間セッション数、コンバージョン率、CPA(顧客獲得単価)

- 「顧客単価の向上」→ KPI: 平均注文単価(AOV)、クロスセル・アップセル率

- 「リピート率の向上」→ KPI: 2回目購入率、顧客生涯価値(LTV)

このようにKGIをKPIにブレークダウンすることで、日々の活動の成果が最終目標にどう繋がっているのかが可視化されます。

そして、各KPIを改善するための具体的な「施策」を立案します。

- KPI「コンバージョン率」を改善する施策 → 「A/BテストによるUI/UX改善」「カゴ落ち対策メールの自動配信」

- KPI「平均注文単価」を改善する施策 → 「AIレコメンドエンジンの導入」「合わせ買い促進キャンペーンの実施」

洗い出された施策は、すべてを同時に実行することはできません。「インパクト(効果の大きさ)」と「実現性(難易度やコスト)」の2軸で評価し、優先順位付けを行います。まずは効果が高く、比較的容易に実行できる「クイックウィン」な施策から着手し、成功体験を積むことが、推進の勢いを維持する上で有効です。

④ ステップ4:必要なITシステムやツールの選定

具体的な施策が決まると、それを実行するためにどのような技術的な裏付け(ITシステムやツール)が必要になるかが明確になります。このステップでは、必要なテクノロジーの要件を定義し、選定を進めます。

例えば、「AIレコメンドエンジンの導入」という施策であれば、以下のような検討が必要です。

- 要件定義: どのようなデータを基に、どのようなロジックで推薦を行うのか。リアルタイム性は必要か。既存のECシステムとどう連携させるのか。

- 選択肢の検討: 自社でスクラッチ開発するのか、パッケージ製品を導入するのか、SaaSを利用するのか。それぞれのメリット・デメリット(コスト、開発期間、柔軟性など)を比較検討します。

- 製品/サービスの選定: 複数のベンダーから提案を受け、機能、実績、サポート体制、コストなどを評価し、最適なパートナーを選定します。

この際、個別の施策に必要なツールを場当たり的に導入するのではなく、将来的な拡張性やデータ連携を考慮した、全社的なITアーキテクチャの視点を持つことが重要です。例えば、各ツールがばらばらに顧客データを持つのではなく、CDP(顧客データプラットフォーム)のような中央集権的なデータ基盤に情報を集約する設計を描くことで、将来のデータ活用が容易になります。

また、高額な投資を伴うシステム導入の前には、PoC(Proof of Concept:概念実証)を実施し、小規模な環境で技術的な実現可能性や期待される効果を検証することがリスク低減につながります。

⑤ ステップ5:推進体制・スケジュール・予算の策定

これまでのステップで検討してきた内容を、「誰が(体制)」「いつまでに(スケジュール)」「いくらで(予算)」実行するのかという、具体的な実行計画に落とし込み、DX推進計画書として完成させる最終段階です。

- 推進体制の具体化: ステップ3で決めた施策ごとに、主管部署と担当者を明確にアサインします。また、DX推進室や各部門、経営層との間のレポーティングラインや会議体(定例進捗会議など)のルールを定めます。

- スケジュールの策定: 全体のロードマップに基づき、各施策の開始時期と完了時期を具体的に設定します。タスク間の依存関係を考慮し、ガントチャートなどを用いて可視化します。現実的なバッファを盛り込むことも忘れてはいけません。

- 予算の策定と確保: 各施策に必要な費用(システム導入費、人件費、外部委託費など)を精緻に積み上げ、年度ごとの投資計画を作成します。算出した予算案を基に、財務部門と調整し、経営会議での承認を得ます。その際、各投資がどのKPIに貢献し、最終的にどれくらいのROIが見込めるのかを明確に説明できることが重要です。

これらの要素をすべて盛り込み、一つの文書としてまとめたものが「DX推進計画書」となります。この計画書は、完成したら終わりではなく、定期的な進捗確認と見直し(Plan-Do-Check-Actionサイクル)を経て、常に最新の状態に保たれるべき「生きた文書」として運用していくことが、DX成功の鍵となります。

DX推進計画を成功させる3つのポイント

緻密なDX推進計画を策定したとしても、それが必ずしも成功に結びつくとは限りません。計画はあくまで設計図であり、それを現実に変えていく実行フェーズには、計画倒れを防ぎ、着実に成果を生み出すための重要な「勘所」が存在します。ここでは、DX推進計画を絵に描いた餅で終わらせないための3つの成功のポイントを解説します。

① 経営層のコミットメントを得る

DX推進を成功させる上で、最も重要かつ不可欠な要素が「経営層の強力なコミットメント」です。DXは、単なるIT部門の取り組みや、一事業部門の改善活動ではありません。それは、ビジネスモデル、業務プロセス、組織構造、そして企業文化といった、会社全体のあり方を根本から変革する経営マターです。このような大規模な変え革には、部門間の利害調整や、既存のやり方への抵抗など、様々な障壁が伴います。

これらの障壁を乗り越えるためには、トップの強いリーダーシップが欠かせません。経営層がDXのスポンサーとなり、以下のような役割を果たすことが求められます。

- ビジョンの発信: なぜ今、会社としてDXに取り組むのか、その先にどのような未来を描いているのか。経営者自らの言葉で、そのビジョンと情熱を全社員に向けて繰り返し、粘り強く発信し続けることが重要です。これにより、DXが「やらされ仕事」ではなく、全社員が参加すべき「自分ごと」であるという意識が醸成されます。

- リソースの確保: DXには、ヒト・モノ・カネといった経営資源の重点的な投入が必要です。短期的な利益を多少犠牲にしてでも、未来への投資としてDX関連予算を確保するという断固たる決意が求められます。また、DX推進のためにエース級の人材を抜擢・配置するなど、人的リソースの配分においても、経営層の本気度を示す必要があります。

- 障壁の排除: 部門間の対立や、旧来のルールがDXの足かせになる場面は必ず発生します。このような膠着状態に陥った際に、経営層がトップダウンで意思決定を行い、変革の障害となっているものを取り除く「防波堤」および「推進役」としての役割を担うことが不可欠です。

- 失敗の許容: DX、特に新しいビジネスモデルの創出などは、不確実性が高く、失敗がつきものです。挑戦した結果の失敗を責めるのではなく、そこから得られた学びを次に活かすことを奨励する文化を、経営層が率先して作ることが、社員のチャレンジ精神を育みます。

経営層が「DX推進」と口にするだけでなく、具体的な行動でそのコミットメントを示し続けること。これが、DXという長い航海のエンジンを動かし続ける最大の推進力となります。

② スモールスタートで成功体験を積む

壮大なDXのビジョンや長期計画を掲げることは重要ですが、最初から全社規模で大規模なプロジェクトを一斉にスタートさせようとすると、様々なリスクを伴います。

- 過大な初期投資: 大規模プロジェクトは初期投資が大きくなりがちで、もし失敗した場合の損失も甚大になります。

- 調整の複雑化: 関係者が増えれば増えるほど、意思決定や調整に時間がかかり、プロジェクトのスピードが著しく低下します。

- 現場の抵抗: 大きな変化に対する現場の不安や反発が強まり、プロジェクトが頓挫する原因となり得ます。

そこで有効なのが、「スモールスタート」で始め、小さな成功体験(クイックウィン)を積み重ねていくアプローチです。まずは、比較的成果が出やすく、かつ影響範囲が限定的なテーマや部署を選定し、そこでパイロットプロジェクト(試験的な取り組み)を実施します。

例えば、以下のようなテーマがスモールスタートに適しています。

- 特定の定型業務のRPAによる自動化: 経理部門の請求書処理など、効果が分かりやすく、他部門への影響が少ない業務。

- 一部の営業チームへのSFA導入: パイロットチームでSFAを導入・活用し、営業プロセスの可視化や効率化の効果を実証する。

- WebサイトのA/BテストによるUI/UX改善: 小さな改善を繰り返し、コンバージョン率の向上といった具体的な成果を数値で示す。

スモールスタートには、以下のような多くのメリットがあります。

- リスクの低減: 小規模な投資で始められるため、失敗した際のリスクを最小限に抑えられます。

- 学びの獲得: パイロットプロジェクトを通じて、DX推進における課題やノウハウ(技術的な問題、現場との合意形成の進め方など)を実践的に学ぶことができます。

- 社内の協力醸成: 目に見える形で「成功事例」を作ることで、「DXは本当に効果がある」「自分たちの部署でもやってみたい」というポジティブな雰囲気が社内に広がります。この成功体験が、より大規模な展開へと進む際の強力な追い風となり、当初は懐疑的だった層をも巻き込んでいくきっかけになります。

アジャイル開発のように、計画・実行・評価・改善のサイクルを短期間で回しながら、小さな成功を積み重ね、徐々にその適用範囲を広げていく。この「小さく産んで、大きく育てる」という考え方が、DXを着実に前進させるための現実的かつ効果的な戦略です。

③ 外部の専門家のサポートを活用する

DXを推進するには、データサイエンス、AI、クラウド技術、UI/UXデザイン、デジタルマーケティング、アジャイル開発など、多岐にわたる高度な専門知識やスキルが求められます。しかし、特に非IT企業の場合、これらの知見や経験を持つ人材が社内に十分に揃っているケースは稀です。

自社のリソースだけですべてをまかなおうとすると、以下のような問題が生じる可能性があります。

- 計画策定の停滞: そもそも、どのようなDX戦略を描けばよいか、どのような技術を選定すべきかが分からず、計画策定の段階で頓挫してしまう。

- 誤った技術選定: 最新の技術トレンドや他社事例に関する情報が不足しているため、自社の課題にそぐわないシステムを導入してしまい、無駄な投資に終わる。

- プロジェクトの遅延・失敗: プロジェクトマネジメントの経験が不足しているため、計画通りにプロジェクトを進められず、スコープの肥大化やスケジュールの遅延を招く。

このような事態を避けるために、不足している知見やスキルを外部の専門家(コンサルティングファーム、ITベンダー、フリーランスの専門家など)の力で補うことは、非常に有効な選択肢です。

外部の専門家を活用するメリットは多岐にわたります。

- 豊富な知見と客観的な視点: 多くの企業のDX支援を手掛けてきた専門家は、業界のベストプラクティスや成功・失敗事例に関する豊富な知見を持っています。社内の論理やしがらみにとらわれない客観的な視点から、自社の課題を的確に診断し、最適な解決策を提案してくれます。

- 最新技術へのアクセス: 目まぐるしく進化する最新技術の動向を常にキャッチアップしており、自社のビジネスに本当に役立つテクノロジーを選定・導入するのをサポートしてくれます。

- プロジェクト推進力の強化: 経験豊富なプロジェクトマネージャーが加わることで、計画の遅延や品質の低下を防ぎ、プロジェクトを円滑に推進することができます。

- 人材育成の促進: 外部の専門家と協働する中で、社員が彼らの知識やスキルを吸収し、社内のDX人材育成につながるという効果も期待できます。

ただし、外部パートナーに「丸投げ」するのは禁物です。あくまでもDXの主体は自社であるという意識を持ち、専門家を「伴走者」として位置づけることが重要です。自社のビジネスや課題を深く理解してもらい、共に汗をかきながら、最終的にはそのノウハウを自社内に蓄積していくという姿勢で臨むことが、外部の力を最大限に活用する秘訣です。

DX推進計画の作成に役立つテンプレート

ゼロからDX推進計画書を作成するのは、特に初めて取り組む企業にとってはハードルが高い作業です。幸いなことに、経済産業省やIPA(情報処理推進機構)といった公的機関が、企業のDX推進を支援するための有益なフレームワークやテンプレートを公開しています。これらを活用することで、計画に盛り込むべき項目を網羅的に検討でき、効率的かつ質の高い計画書を作成できます。

経済産業省「DX推進指標 自己診断フォーマット」

経済産業省が提供する「DX推進指標」は、DX推進計画を策定する前段階の「現状把握・自己診断」に非常に役立つツールです。これは、自社のDXへの取り組み状況を、経営、IT、人材など様々な観点から客観的に評価するためのフレームワークです。

この指標は、大きく2つのカテゴリーで構成されています。

- DX推進のための経営のあり方、仕組みに関する指標(経営者向け): 経営層がDX推進において果たすべき役割や、ビジョンの設定、組織体制の構築などがどの程度できているかを評価します。

- DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築に関する指標(IT部門向け): 全社的なITアーキテクチャの設計、データ連携基盤の整備、レガシーシステムからの脱却などがどの程度進んでいるかを評価します。

これらのカテゴリーは、さらに9つの主要項目と35のサブ項目に細分化されており、それぞれの項目に対して、自社の状況がどのレベル(レベル0: 未着手 〜 レベル5: グローバル市場における先進企業)にあるかを自己診断形式で回答していきます。

【DX推進指標の活用メリット】

- 課題の網羅的な洗い出し: 自社で議論しているだけでは気づきにくい、DX推進における課題や弱点を、体系的かつ網羅的にあぶり出すことができます。「なんとなくIT基盤が弱い」といった曖昧な認識を、「部門間でデータが分断されており、全社的なデータ活用ができていない(レベル1)」といったように、具体的な課題として認識できるようになります。

- 関係者間の共通認識の醸成: 経営層、事業部門、IT部門などが一堂に会し、この指標を使ってディスカッションを行うことで、それぞれの立場から見た現状認識のズレを解消し、「自社の現在地」についての共通認識を形成できます。これは、後の計画策定を円滑に進めるための重要な土台となります。

- 目指すべき方向性の明確化: 各項目でより高いレベルを目指すには何が必要かが示されているため、自社が今後どのような点に注力すべきか、その方向性を定める上でのヒントを得られます。

この自己診断の結果そのものがDX推進計画になるわけではありませんが、診断によって浮き彫りになった課題こそが、DX推進計画で解決すべき中心的なテーマとなります。計画策定の第一歩として、まずこの自己診断に取り組むことを強くおすすめします。

参照:経済産業省「DX推進指標」

IPA「DX推進計画書 ひな形」

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、中小企業がDXにスムーズに取り組めるよう支援することを目的として、具体的な「DX推進計画書」のひな形を公開しています。これは、経済産業省が定める「DX認定制度」の申請にも利用できるフォーマットであり、計画書に記載すべき項目が実践的にまとめられています。

このひな形は、Word形式で提供されており、非常にシンプルで分かりやすい構成になっています。主に、以下のような項目を埋めていく形で計画書を作成できます。

- DX推進の背景: なぜ自社がDXに取り組む必要があるのか、事業環境の変化などを記述します。

- DXで目指す姿(ビジョン・ビジネスモデル): 3〜5年後にどのような企業になりたいか、ビジネスモデルをどう変革したいかを具体的に記述します。

- DX戦略: 目指す姿を実現するための戦略の柱を記述します。

- DX推進体制: 誰が責任者で、どのような体制で進めるのかを記述します。

- 具体的な取り組み(施策): 戦略を実行するための具体的なアクションプランを、スケジュールと共に記述します。

- 目標(KPI): 施策の成果を測るための具体的な指標と目標値を設定します。

- 情報セキュリティ対策: DX推進に伴うセキュリティリスクへの対策を記述します。

【IPAひな形の活用メリット】

- 作成の効率化: 記載すべき項目が明確に定義されているため、何から手をつけていいか分からないという状態を避け、迷うことなく計画書の骨子を作成できます。

- 網羅性の担保: DX計画に必要な要素がバランス良く含まれているため、重要な項目の記載漏れを防ぐことができます。

- 「DX認定」への足がかり: このひな形に沿って計画を策定することは、国の「DX認定制度」の取得に直結します。DX認定を受けると、税制優遇や低利融資、補助金の加点といった様々な支援措置の対象となる可能性があるため、企業にとって大きなメリットがあります。

特に、リソースが限られる中小企業にとって、このIPAのひな形はDX推進計画策定の強力なガイドとなります。まずはこのひな形をベースに自社の状況を当てはめてみて、そこから必要に応じて内容を肉付けしていくという進め方が効率的でしょう。

参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX推進ポータル」

DX推進をサポートするおすすめサービス・コンサル会社6選

DX推進計画の策定から実行までを自社だけで完結させるのは容易ではありません。外部の専門的な知見やリソースを活用することで、DXの成功確率を格段に高めることができます。ここでは、企業のDX推進を強力にサポートする、特徴の異なるサービスやコンサルティング会社を6社紹介します。

| サービス・会社名 | 特徴 | 強み・得意領域 | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|

| ① Geekly(ギークリー) | IT・Web・ゲーム業界に特化した人材紹介サービス | DX推進に不可欠なエンジニア、データサイエンティスト、PM等の専門人材の採用支援 | DXを推進するための即戦力人材が不足している企業 |

| ② DMM DX | 多角的な事業展開で培ったノウハウを活かしたDX支援 | 新規事業開発から業務改善、組織開発まで、幅広い領域をワンストップでサポート | 事業開発から組織改革まで、包括的なDXパートナーを求める企業 |

| ③ X-Tech | 大手コンサル出身者による少数精鋭のDXコンサルティング | 新規事業開発、DX戦略策定、技術実装支援に強み。伴走型で実践的なサポート | ゼロから新規事業を立ち上げたい、または高度な技術的知見を求める企業 |

| ④ 株式会社Knowledge Box | 中小企業向けの伴走型DXコンサルティングに特化 | 現場に寄り添い、実現可能なステップでのDX推進をサポート。組織開発や人材育成も重視 | DXに何から手をつければ良いか分からない、専門家に伴走してほしい中小企業 |

| ⑤ デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 | 世界最大級のプロフェッショナルファーム | グローバルな知見と幅広いインダストリー知識を活かした、大規模で複雑な変革プロジェクト | グローバル展開や業界全体を巻き込むような、大規模なDXを目指す大企業 |

| ⑥ アビームコンサルティング株式会社 | 日本発・アジア発のグローバルコンサルティングファーム | 製造、金融、流通、公共など、日本の主要産業に深く根ざした知見と実行力 | 日本のビジネス慣行を深く理解した上で、地に足のついた変革を実現したい企業 |

① Geekly(ギークリー)

Geekly(ギークリー)は、株式会社ギークリーが運営するIT・Web・ゲーム業界に特化した人材紹介サービスです。DXの本質がビジネス変革である一方、その実行にはデジタル技術を担う専門人材が不可欠です。同社は、DX推進の鍵となるエンジニア、Webデザイナー、データサイエンティスト、プロジェクトマネージャーといった人材の採用を強力に支援します。DX推進体制を構築する上で、「ヒト」の課題を抱える企業にとって心強いパートナーとなります。豊富な専門職の登録者データベースと、業界に精通したコンサルタントによるマッチングが強みです。

参照:株式会社ギークリー 公式サイト

② DMM DX

合同会社DMM.comが提供する「DMM DX」は、動画配信から英会話、金融、ゲームまで、多岐にわたる事業を自ら手掛けてきたDMMグループの知見を活かしたDX支援サービスです。単なるコンサルティングに留まらず、事業開発、システム開発、マーケティング、組織改革まで、DXに関わるあらゆる領域をワンストップでサポートできるのが最大の強みです。机上の空論ではない、事業をグロースさせてきた実践的なノウハウに基づいた支援が期待できます。「コンサルティングだけでなく、実行まで伴走してほしい」と考える企業に適しています。

参照:DMM DX 公式サイト

③ X-Tech

X-Tech(クロステック)は、大手コンサルティングファーム出身者などが集う少数精鋭のDX専門コンサルティングファームです。特に、新規事業開発支援やDX戦略策定、AI・IoTといった先端技術を活用したシステム実装支援に強みを持っています。クライアント企業の一員のように深く入り込み、戦略策定から実行までをハンズオンで支援するスタイルが特徴です。テクノロジーへの深い理解とビジネス視点を両立した、実践的なコンサルティングを求める企業、特にゼロベースでデジタルを活用した新規事業を立ち上げたいと考えている企業にとって、頼れる存在となるでしょう。

参照:X-Tech(クロステック)公式サイト

④ 株式会社Knowledge Box

株式会社Knowledge Boxは、特に中小企業のDX推進に特化した伴走型のコンサルティングサービスを提供しています。大企業向けの壮大なプランではなく、企業の規模や実情に合わせた、実現可能なステップでのDX推進を提案してくれるのが特徴です。業務プロセスの見直しやITツールの選定・導入支援はもちろんのこと、DXを担う人材の育成や、変革を受け入れる組織文化の醸成といった「ヒト」や「組織」の側面にも重きを置いたサポートを行っています。何から手をつければ良いか分からない、専門家と共に一歩ずつ着実に進みたいと考える中小企業におすすめです。

参照:株式会社Knowledge Box 公式サイト

⑤ デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

デロイト トーマツ コンサルティングは、世界最大級のプロフェッショナルファームであるデロイト トウシュ トーマツ リミテッドのメンバーファームです。そのグローバルネットワークを活かした豊富な知見、各業界(インダストリー)に対する深い専門知識が強みです。戦略策定から実行、M&A、サイバーセキュリティ、リスク管理まで、経営に関わるあらゆる課題に対して包括的なサービスを提供できます。特に、サプライチェーン全体の改革や、海外拠点を含めたグローバル規模のDXなど、複雑で大規模な変革プロジェクトの推進において、その真価を発揮します。

参照:デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 公式サイト

⑥ アビームコンサルティング株式会社

アビームコンサルティングは、日本発・アジア発の総合コンサルティングファームです。日本のビジネス環境や企業文化を深く理解している点に強みがあり、クライアントの現実に寄り添った「リアルパートナー」として、変革の実現までを支援する姿勢を重視しています。製造、金融、商社、流通、公共など、日本の基幹産業における豊富なコンサルティング実績を誇ります。グローバルな知見と、日本の現場に根ざした実行力を両立させたい企業、特に日本のものづくりや商習慣を理解した上で、地に足のついたDXを実現したいと考えている企業にとって、最適なパートナーの一つと言えるでしょう。

参照:アビームコンサルティング株式会社 公式サイト

DX推進計画に関するよくある質問

ここまでDX推進計画について詳しく解説してきましたが、最後に、特に多く寄せられる質問とその回答をQ&A形式でまとめます。これまでの内容の復習としてもご活用ください。

DX推進計画はなぜ必要ですか?

DX推進計画が必要な理由は、主に3つあります。

- 目的や方向性を社内で共有するため: 「DX」という言葉の解釈のズレを防ぎ、経営層から現場まで全社員が同じゴールを目指すための「羅針盤」となります。これにより、組織のエネルギーを一つの方向に集中させることができます。

- 関係者からの協力や理解を得やすくするため: DXは全社的な変革であり、他部署や経営層、さらには株主や金融機関といった社外のステークホルダーの協力が不可欠です。計画書は、変革の必要性や投資対効果を論理的に説明し、彼らの理解と協力を取り付けるための重要な「コミュニケーションツール」となります。

- 計画的な投資と予算を確保するため: DXには継続的な投資が必要です。計画書によって中長期的なロードマップと必要な予算を明確にすることで、場当たり的でない戦略的な投資が可能になり、経営層から継続的な予算承認を得やすくなります。

一言で言えば、DX推進計画は、DXという複雑で困難な航海を成功に導くための「海図」であり、なければ遭難のリスクが非常に高くなるからです。

DX推進計画書にはどのような項目を記載すればよいですか?

実効性のあるDX推進計画書には、以下の9つの項目を網羅的に盛り込むことが推奨されます。

- DXの目的・ビジョン: なぜDXをやるのか、会社の未来像。

- 実現したいビジネスモデル: 儲け方の仕組みをどう変えるか。

- DXの戦略: 目的達成のための大まかな方針。

- 具体的な施策: 戦略を実行するアクションプラン。

- 戦略の達成度を測る指標(KPI): 進捗と成果を測る物差し。

- 推進体制・組織: 誰が責任を持って進めるか。

- 必要なITシステム・ツール: どんな道具を使うか。

- 実施スケジュール: いつまでに何をやるか。

- 投資・予算計画: いくら必要で、どう捻出するか。

これらの項目を具体的に記述することで、計画が「絵に描いた餅」で終わらず、具体的なアクションに繋がる「実行計画書」となります。 経済産業省の「DX推進指標」やIPAの「DX推進計画書 ひな形」を参考にすると、効率的に作成できます。

DX推進計画書はどのように作成すればよいですか?

DX推進計画書は、以下の5つのステップで作成するのが効果的です。

- ステップ1:現状把握と課題の洗い出し: PEST分析やSWOT分析などのフレームワークを活用し、自社の外部環境と内部環境を客観的に分析し、取り組むべき本質的な課題を特定します(As-Is分析)。

- ステップ2:DXで目指す姿と目的(KGI)の設定: ステップ1で明らかになった課題を解決した先の、あるべき未来の姿(To-Be)を定義し、その達成度を測る最終目標(KGI)を設定します。

- ステップ3:目標達成のプロセス(KPI)と具体的な施策の策定: KGIを達成するための中間目標(KPI)に分解し、各KPIを改善するための具体的な施策を立案し、優先順位を付けます。

- ステップ4:必要なITシステムやツールの選定: 各施策を実行するために必要なテクノロジーを洗い出し、要件を定義します。

- ステップ5:推進体制・スケジュール・予算の策定: ここまで検討した内容を、誰が・いつまでに・いくらで実行するのかという具体的な計画に落とし込み、計画書としてまとめます。

重要なのは、これらのステップを特定の部署だけで進めるのではなく、経営層、事業部門、IT部門など、関係者を広く巻き込みながら進めることです。 全社で作り上げた計画こそが、実行段階での推進力を生み出します。

まとめ

本記事では、DX推進計画の重要性から、盛り込むべき項目、具体的な作成ステップ、そして計画を成功に導くためのポイントまで、網羅的に解説してきました。

DX推進計画とは、単なるIT導入リストや形式的な書類ではありません。それは、激変するビジネス環境の中で自社が生き残り、成長し続けるための、未来に向けた戦略設計図そのものです。この計画があることで、組織は初めて共通の目標に向かって一丸となり、限られた経営資源を効果的に投下し、変革への道のりを着実に歩むことができます。

改めて、DX推進計画を成功させるための要点を振り返ります。

- 計画の必要性を理解する: 目的の共有、関係者の協力獲得、計画的な投資のために、計画は不可欠です。

- 必須項目を網羅する: ビジョンから予算まで、9つの必須項目を具体的に記述し、実効性を高めましょう。

- 正しいステップで策定する: 現状分析から始め、目指す姿を定義し、具体的なアクションに落とし込む体系的なプロセスが重要です。

- 成功のポイントを押さえる: 経営層の強力なコミットメント、スモールスタートによる成功体験の蓄積、そして必要に応じた外部専門家の活用が、計画倒れを防ぎます。

DXへの取り組みは、もはや一部の先進企業だけのものではありません。すべての企業にとって避けては通れない経営課題です。DX推進計画の策定は、その困難な変革への第一歩であり、最も重要な一歩です。

この記事で紹介した知識やテンプレート、サービスなどを活用し、ぜひ自社の未来を切り拓く、実効性の高いDX推進計画の策定に挑戦してみてください。計画を立て、実行し、そして常に見直し改善していく。その継続的な努力こそが、DX時代の勝者となるための唯一の道と言えるでしょう。