デジタルトランスフォーメーション(DX)の重要性が叫ばれる現代において、多くの企業がその推進に力を入れています。しかし、「何から手をつければ良いのかわからない」「自社の取り組みが正しい方向に進んでいるのか不安」といった悩みを抱える経営者や担当者も少なくありません。このような課題を解決するために、経済産業省が策定したのが「DX推進指標」です。

本記事では、このDX推進指標とは何か、その目的や構成、具体的な自己診断のやり方から、診断結果を最大限に活用する方法までを網羅的に解説します。DX推進の羅針盤とも言えるこの指標を理解し、活用することで、自社のDXを客観的に評価し、次なる一手へと繋げることが可能になります。

目次

DX推進指標とは

DX推進指標とは、経済産業省が企業のDX推進状況を可視化し、自己評価するために策定した公的な指標群です。これは、各企業が自社のDXに関する現状や課題を的確に把握し、経営層や各部門の担当者が共通の認識を持って、今後の具体的なアクションプランを策定することを支援するためのツールとして位置づけられています。

多くの企業にとって、DXはもはや避けて通れない経営課題です。しかし、その概念は広範にわたり、取り組みの進め方や評価方法が標準化されていないため、多くの企業が手探りの状態でDXを進めているのが実情です。ある部門では先進的なツールを導入している一方で、別の部門では旧態依然とした業務プロセスが残っているなど、社内での取り組みに大きな温度差が生じているケースも少なくありません。

このような状況では、全社的なDX戦略を描くことは困難です。経営層は「DXを進めているはずなのに成果が見えない」と感じ、現場は「上層部の理解が得られず、部分的な改善に留まっている」と感じるなど、認識のズレがDX推進の大きな障壁となります。

DX推進指標は、こうした課題を解決するための「共通言語」として機能します。この指標を用いて自己診断を行うことで、自社のDXの「現在地」を客観的な尺度で把握できます。これにより、漠然とした課題感が具体的な問題点として明確になり、経営層から現場の従業員までが同じ方向を向いて議論を進めるための土台が築かれます。診断結果は、単に「進んでいる」「遅れている」を判断するためだけのものではなく、自社の強みと弱みを分析し、より効果的なDX戦略を立案するための貴重なデータとなるのです。

DX推進指標が策定された目的

経済産業省がDX推進指標を策定した背景には、日本企業全体のDXを加速させたいという強い意図があります。その目的は、大きく分けて3つ挙げられます。

一つ目の目的は、経営者がDX推進の進捗を自ら把握し、リーダーシップを発揮できるようにすることです。DXは、単なるITツールの導入に留まるものではなく、ビジネスモデルや組織文化そのものを変革する経営課題です。そのため、経営者の強いコミットメントが不可欠とされています。DX推進指標は、経営者がDXを「IT部門に任せておけば良い」という他人事ではなく、自社の未来を左右する最重要課題として捉え、その進捗を定量的・定性的に把握するためのフレームワークを提供します。指標を通じて自社の現状を直視することで、経営者はどこにボトルネックがあり、どのようなリーダーシップを発揮すべきかを具体的に検討できるようになります。

二つ目の目的は、社内の関係者間での認識共有を促進することです。DX推進には、経営層、事業部門、IT部門、そして場合によっては人事や経理といった管理部門まで、社内のあらゆるステークホルダーの連携が求められます。しかし、それぞれの立場や専門性が異なるため、DXに対する理解度や課題認識にはズレが生じがちです。例えば、事業部門は迅速な市場投入を望む一方で、IT部門はシステムの安定性やセキュリティを重視するといった対立が起こり得ます。DX推進指標という共通の物差しを使うことで、各部門が自らの視点だけでなく、全社的な視点から現状を評価し、建設的な対話を行うための土台が生まれます。これにより、「なぜこの取り組みが必要なのか」「我々の部門は何をすべきか」といった点について、組織全体でコンセンサスを形成しやすくなります。

三つ目の目的は、診断結果を次なる具体的なアクションへと繋げることです。自己診断は、現状を把握して終わりではありません。むしろ、そこからがスタートです。DX推進指標の各項目は、DXを成功させるために必要な要素が網羅的に設計されています。そのため、診断結果でスコアが低かった項目は、自社が取り組むべき優先課題であることを示唆しています。例えば、「ビジョンの共有」に関する指標のスコアが低いのであれば、「経営層が改めてDXビジョンを策定し、全社に発信するワークショップを開催する」といった具体的なアクションプランを立てることができます。このように、診断結果を起点としてPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を回していくことで、企業は継続的にDXの取り組みを改善し、進化させていくことが可能になります。

これらの目的を達成するために、DX推進指標は、各企業が自社の状況を振り返り、DXという長い旅路における現在地と進むべき方向性を見定めるための、信頼できる「羅針盤」としての役割を担っているのです。

DX推進指標の構成

DX推進指標は、企業のDXへの取り組みを多角的に評価するため、大きく分けて「定性指標」と「定量指標」の2つのカテゴリから構成されています。これら2つの指標は、それぞれ異なる側面を測るものであり、両方を合わせて評価することで、企業のDXの全体像をバランス良く把握できます。

定性指標は、DXを推進するための「基盤」や「仕組み」、「企業文化」といった、いわばDXの土壌がどの程度整っているかを評価します。一方、定量指標は、DXの取り組みによってもたらされた「成果」を具体的な数値で測定するものです。「良い土壌(定性指標)があってこそ、豊かな実り(定量指標)が生まれる」という関係性を理解することが、この指標の構成を把握する上で重要です。

定性指標

定性指標は、DXを推進する上での企業の「姿勢」や「準備状況」を測るための指標です。DXを成功させるために不可欠な、経営ビジョン、組織体制、人材、企業文化、ITシステム基盤といった要素が、どの程度成熟しているかを評価します。この指標は、さらに「経営のあり方・仕組みに関する指標」と「ITシステム構築の基盤に関する指標」の2つの領域に分かれており、合計で9つのキークエスチョンと、それらを補足する35のサブ項目で構成されています。

評価は、「未着手」から「グローバル市場における競争力を有するレベル」までを示す0から5の6段階の成熟度レベルで行われます。回答者は、各項目について自社がどのレベルにあるかを選択し、その判断の根拠となる具体的な状況や課題を記述します。これにより、単なるスコア付けに留まらない、詳細な現状分析が可能となります。

| 成熟度レベル | 概要 |

|---|---|

| レベル0 | 未着手。部門横断的な戦略もなく、散発的な導入に留まる。 |

| レベル1 | 一部での散発的実施。全社戦略に基づかず、部門単位での試行錯誤。 |

| レベル2 | 一部での戦略的実施。特定の事業や部門で、全社戦略との連動を意識した取り組みが開始されている。 |

| レベル3 | 全社戦略に基づく部門横断的推進。全社的なDX戦略が明確で、部門間で連携しながら推進している。 |

| レベル4 | 全社的な持続的実施。DXの取り組みが定常業務に組み込まれ、継続的な改善が行われている。 |

| レベル5 | グローバル市場における競争力を有する。業界をリードするような革新的なDXを実現し、グローバルレベルで競争力を持つ。 |

| (参照:経済産業省「DX推進指標」とそのガイダンス) |

この成熟度レベルを用いて自己評価することで、自社がDXのどの段階にいるのかを客観的に認識できます。

経営のあり方・仕組みに関する指標

この領域では、DXを経営戦略の中核として位置づけ、全社的に推進していくための「仕組み」が整っているかを問います。これは、主に経営層のリーダーシップや意思決定に関わる項目群です。

- ビジョン・ビジネスモデル: DXによってどのような新しい価値を生み出し、ビジネスをどう変革しようとしているか、そのビジョンが明確に示されているかを評価します。

- 戦略:

- DX・ITの戦略: ビジョン実現のための具体的な戦略が、組織やデータ、技術の観点から策定されているか。

- 戦略への落とし込み: 個別のDX・IT施策が、上記の戦略に基づいて立案・実行されているか。

- 人材・組織:

- マインドセット・企業文化: 失敗を恐れず挑戦できる企業文化や、変革を推進するマインドセットが醸成されているか。

- 推進・サポート体制: DXを推進する専門部署や、各部門をサポートする体制が整備されているか。

- 人材: DX推進に必要なスキルを持つ人材の確保や育成計画があるか。

- ガバナンス:

- 経営トップのコミットメント: 経営トップがDXの重要性を理解し、強力なリーダーシップを発揮しているか。

- 事業部門のオーナーシップ: DXの取り組みをIT部門任せにせず、事業部門が主体性を持って推進しているか。

- 投資等の意思決定: DX関連の投資判断が、迅速かつ柔軟に行われる仕組みがあるか。

これらの指標は、DXが単なる技術導入の問題ではなく、経営そのものの変革であることを明確に示しています。例えば、「経営トップのコミットメント」のスコアが低い場合、いくら現場が優れたアイデアを出しても、予算がつかなかったり、部門間の壁を越えられなかったりして、取り組みが頓挫してしまう可能性が高まります。

ITシステム構築の基盤に関する指標

この領域では、DX戦略を実行するための技術的な「土台」が整っているかを問います。データ活用や迅速なシステム開発を支えるITインフラや体制に関する項目群です。

- ITシステムの現状(資産の分析・評価):

- 全体像の把握: 自社が保有するIT資産全体を把握し、ビジネスへの貢献度や老朽化の度合いを評価できているか。

- 課題の把握: 既存システム(レガシーシステム)がDXの足かせとなっている場合、その課題を具体的に特定できているか。

- ITシステムの現状(資産の仕分け・プランニング): 把握した課題に基づき、既存システムを「刷新」するのか、「維持」するのか、あるいは「廃棄」するのかといった仕分けを行い、具体的な実行計画を立てているか。

- ITシステムによるデータ活用:

- データ収集・整備: 全社的にデータを収集し、活用しやすい形で整備・管理する仕組みがあるか。

- データ共有・活用: 部門の壁を越えてデータを共有し、ビジネス上の意思決定や新たな価値創造に活用できているか。

- ITシステム構築の体制:

- アジャイルな開発体制: 市場の変化に迅速に対応できるよう、アジャイル開発などの手法を取り入れた開発体制が構築できているか。

- ガバナンス: ITシステムの品質やセキュリティを担保しつつ、開発のスピードを阻害しないガバナンス体制が機能しているか。

- 事業部門との関係: 事業部門とIT部門が密に連携し、一体となってシステム開発を進める体制があるか。

特に「ITシステムの現状」や「データ活用」に関する項目は、多くの日本企業が抱える課題を浮き彫りにします。長年使われ続けてきたレガシーシステムがブラックボックス化していたり、データが各部門でサイロ化(分断)していたりする状況では、新しいデジタルサービスを迅速に展開することは困難です。これらの技術的負債をいかに解消し、データを活用できる基盤を構築するかが、DX成功の鍵を握ります。

定量指標

定性指標がDXの「プロセス」や「基盤」を評価するのに対し、定量指標はDXの取り組みによって得られた「成果」を具体的な数値で評価するものです。これにより、DXへの投資が実際にビジネス上の価値に結びついているかを客観的に測定・判断できます。

定性指標とは異なり、定量指標には固定の項目リストは用意されていません。これは、企業の事業内容、ビジネスモデル、DX戦略によって、重視すべき成果(KPI: 重要業績評価指標)が大きく異なるためです。そのため、各企業が自社のDX戦略に沿って、独自にKPIを設定することが推奨されています。

経済産業省のガイダンスでは、設定するKPIの例として以下のようなものが挙げられています。

| カテゴリ | KPIの例 |

|---|---|

| DXの取り組み状況 | ・DX関連の投資額/研究開発費 ・DX推進のために確保・育成した人材数 ・新規デジタルサービスのPoC(概念実証)件数 |

| DXによる成果 | ・DXによる売上/利益の向上額・率 ・DXによるコスト削減額・率 ・新規製品/サービスの市場投入までの時間短縮率 ・従業員一人当たりの生産性向上率 |

| 顧客への価値提供 | ・新規顧客獲得数 ・顧客満足度(NPSなど) ・解約率(チャーンレート)の低下 |

| 従業員への価値提供 | ・従業員満足度 ・離職率の低下 |

| (参照:経済産業省「DX推進指標」とそのガイダンスを基に作成) |

これらの例を参考に、自社がDXを通じて何を達成したいのかを明確にし、それを測定可能な指標に落とし込む作業が求められます。例えば、顧客体験の向上をDXの主目的とする企業であれば「顧客満足度」や「NPS(ネット・プロモーター・スコア)」を重要な定量指標として設定するでしょう。一方、業務効率化を最優先課題とする企業であれば、「業務プロセスの自動化率」や「一人当たりの処理件数」などが適切な指標となります。

重要なのは、設定した定量指標を定期的に計測し、その推移を追いかけることです。そして、その結果を定性指標の評価と突き合わせることで、より深い洞察が得られます。例えば、「アジャイルな開発体制を構築した(定性指標の改善)結果、新機能のリリースサイクルが半分になった(定量指標の改善)」といったように、取り組みとその成果の因果関係を分析することが可能になります。これにより、DX戦略の有効性を検証し、次のアクションをより的確に決定できるのです。

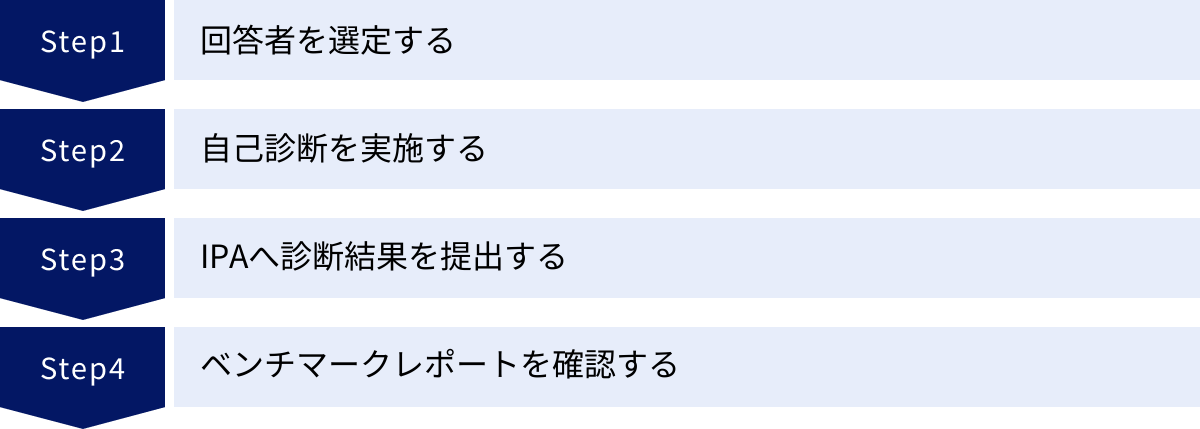

DX推進指標の自己診断のやり方【4ステップ】

DX推進指標を用いた自己診断は、企業のDX推進における健康診断のようなものです。正しい手順で実施することで、自社の現状を正確に把握し、次のステップに進むための貴重な示唆を得ることができます。ここでは、IPA(情報処理推進機構)が推奨するプロセスに基づき、自己診断の具体的なやり方を4つのステップで解説します。

① 回答者を選定する

自己診断の質を左右する最も重要なステップが、回答者の選定です。診断の精度を高めるためには、特定の部署に偏ることなく、社内の多様な視点を集めることが不可欠です。

理想的な回答者チームは、以下のメンバーで構成されます。

- 経営層・役員: DXを経営課題として捉え、全社的なビジョンや戦略を示す立場から回答します。彼らのコミットメントがなければ、DXは推進力を失います。

- 事業部門の責任者・担当者: 顧客や市場に最も近い立場から、現場の課題やビジネス機会、DXによって実現したいことを具体的に語ります。IT部門任せにしない、事業部門のオーナーシップを示す上で重要な役割を担います。

- IT部門・システム部門の責任者・担当者: 技術的な視点から、既存システムの現状、データ活用の可能性、新たな技術導入の実現性などを評価します。

- DX推進部門の担当者: 設置されている場合、部門横断的な調整役として、全体のファシリテーションや議論の取りまとめを行います。

- 人事、経理、法務などの管理部門: 組織文化の醸成や人材育成、投資判断のプロセス、コンプライアンスなど、DXを支える基盤の観点から意見を提供します。

なぜ複数人での回答が重要なのでしょうか。それは、立場によってDXに対する認識や見えている景色が全く異なるからです。例えば、経営層は「全社的なDX戦略は明確に示している」と考えていても、事業部門の現場では「具体的に何をすれば良いのか指示がなく、よくわからない」と感じているかもしれません。また、事業部門が「すぐにでも新しいシステムを導入したい」と考えていても、IT部門は「既存システムとの連携やセキュリティ面での課題があり、すぐには難しい」と判断しているかもしれません。

こうした認識のギャップを可視化すること自体が、自己診断の大きな目的の一つです。一人の担当者が回答用紙を埋めるだけでは、こうした多角的な視点は得られず、形骸化した診断に終わってしまいます。各部門からキーパーソンを集め、ワークショップ形式で議論しながら回答を進めることで、初めて組織のリアルな姿が浮かび上がってくるのです。

② 自己診断を実施する

回答者が決まったら、実際に自己診断を進めていきます。

まず、IPAのウェブサイト「DX推進ポータル」から、最新の「DX推進指標 自己診断フォーマット」をダウンロードします。このフォーマットはExcelファイルで提供されており、定性指標の全項目(9つのキークエスチョンと35のサブ項目)が記載されています。

(参照:IPA 独立行政法人情報処理推進機構 DX推進ポータル)

診断の進め方は、ワークショップ形式が最も効果的です。事前に各回答者にフォーマットを配布し、個別に回答を記入してもらった上で、全員が集まる場で議論を行うとスムーズです。

ワークショップでは、以下の点を意識して進めましょう。

- 各項目の定義を共有する: まず、ファシリテーターが各指標の設問と、成熟度レベル(0〜5)の定義を全員で読み合わせ、認識を合わせます。言葉の解釈が異なると、議論が噛み合わなくなってしまうため、このステップは非常に重要です。

- 各部門からの意見を発表する: 各項目について、それぞれの回答者がなぜその成熟度レベルを選択したのか、その根拠となる具体的な事実やエピソードを発表し合います。ここでは、批判や反論を恐れず、率直な意見を出し合える心理的安全性を確保することが鍵となります。

- 議論を通じて最終的なレベルを決定する: 多様な意見が出された後、議論を通じて組織としての公式な成熟度レベルを決定します。意見が分かれた場合は、多数決で決めるのではなく、なぜ意見が異なるのか、その背景にある事実や認識の違いを深掘りすることが重要です。このプロセスを通じて、前述の「認識のギャップ」が明らかになります。

- 根拠や課題を具体的に記述する: 最も重要なのが、なぜそのレベルと判断したのか、その根拠や現状の課題、今後のアクションに繋がるアイデアなどを、フォーマットの記述欄に具体的に書き込むことです。例えば、「レベル2:一部での戦略的実施」と判断した場合、「マーケティング部門ではMAツールを導入し成果を上げているが、営業部門やカスタマーサポート部門とのデータ連携ができておらず、全社的な顧客体験向上には至っていない」といったように、具体的であればあるほど、後のアクションプラン策定に役立ちます。

このプロセスには時間がかかりますが、時間をかけて丁寧に議論することこそが、組織全体のDXリテラシーを高め、当事者意識を醸成する絶好の機会となるのです。

③ IPA(情報処理推進機構)へ診断結果を提出する

自己診断が完了したら、その結果をIPAに提出します。提出は任意ですが、提出することによって、後述する「ベンチマークレポート」を入手できるという非常に大きなメリットがあります。

提出は、IPAの「DX推進ポータル」上にある専用のシステムから行います。ダウンロードしたExcelフォーマットの内容を、Webフォームに転記・入力していく形になります。

提出には受付期間が設けられています。例年、年度末から翌年度の初夏にかけて設定されることが多いですが、正確な期間は必ずIPAのDX推進ポータルで確認してください。この期間を逃すと、その年度のベンチマークレポートは受け取れなくなるため、注意が必要です。

提出するデータは統計的に処理され、個別の企業名が公表されることはありません。安心して提出し、他社比較という貴重な機会を活用することをおすすめします。

④ ベンチマークレポートを確認する

診断結果をIPAに提出した企業は、後日、自社の診断結果と他社のデータを比較分析できる「ベンチマークレポート」を受け取ることができます。これは、自社のDXの立ち位置を客観的に把握するための強力なツールです。

ベンチマークレポートには、主に以下のような情報が含まれています。

- 自社の診断結果: 各指標の成熟度レベルのスコアがグラフなどで可視化されます。

- 全体平均との比較: 提出した全企業の平均スコアと自社のスコアを比較できます。

- 業種別平均との比較: 自社が属する業種の平均スコアと比較できます。これにより、業界内での自社のポジションがわかります。

- 売上高規模別平均との比較: 同程度の規模の企業群と比較できます。大企業と中小企業ではDXの進め方も異なるため、より実態に近い比較が可能です。

- 先進企業(高スコア企業群)との比較: DXが進んでいる企業群が、どの指標で高いスコアを出しているかを知ることができます。これは、自社が次に目指すべき姿を考える上で大きなヒントになります。

このレポートを分析することで、「我が社は業界平均と比べて、人材育成の面で遅れているな」「先進企業は、経営トップのコミットメントが非常に強い傾向にあるようだ」といった、自己診断だけでは得られない客観的な洞察を得ることができます。この分析結果は、次のセクションで解説する「結果の有効活用」において、極めて重要なインプットとなるのです。

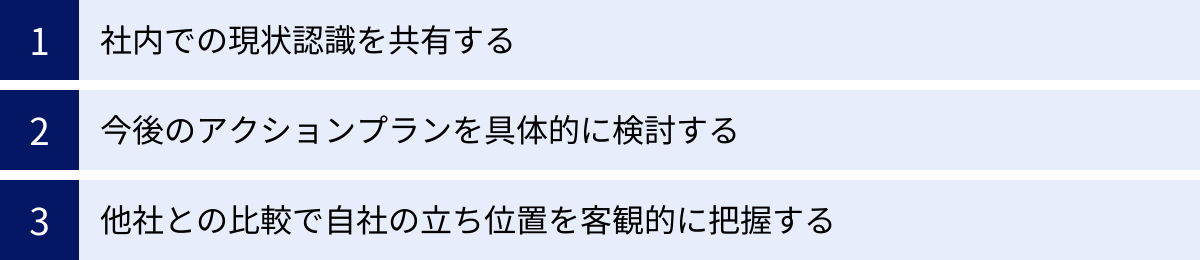

DX推進指標の自己診断結果を有効活用する3つの方法

DX推進指標の自己診断は、実施して終わりでは意味がありません。むしろ、診断結果が出たところからが本当のスタートです。診断によって得られた気づきやデータを、いかにして具体的なアクションに繋げ、組織を動かしていくか。ここでは、自己診断結果を最大限に有効活用するための3つの具体的な方法を解説します。

① 社内での現状認識を共有する

自己診断のプロセスで最も価値ある成果の一つは、経営層、事業部門、IT部門など、異なる立場の人々がDXというテーマで一堂に会し、議論を交わしたという事実そのものです。この過程で、これまで潜在していた「認識のギャップ」が顕在化したはずです。診断結果は、このギャップを埋め、全社で共通の現状認識を持つための強力なコミュニケーションツールとなります。

まず、完成した自己診断結果と、IPAから提供されたベンチマークレポートを、経営会議などの公式な場で報告しましょう。これにより、経営層に対してDXの現状を客観的なデータに基づいて説明でき、次のアクションへのコミットメントを得やすくなります。報告の際には、単にスコアを読み上げるだけでなく、「当社の強みはこの点(スコアが高い項目)ですが、弱みはこの点(スコアが低い項目)です。特に、同業他社と比較してこの部分の遅れが目立ちます」といった分析を加えることが重要です。

次に、その結果を広く社内に共有します。イントラネットへの掲載や全社朝礼での発表、部門ごとの説明会の開催など、様々な方法が考えられます。共有の目的は、「DXは一部の専門部署だけの仕事ではなく、全社員に関わるテーマである」という当事者意識を醸成することです。

共有の際には、特に以下の点に焦点を当てると効果的です。

- 認識にギャップがあった項目: 例えば、経営層は「ビジョンは明確」と評価(レベル4)したが、現場の多くの従業員は「具体性がなく不明確」と評価(レベル1)した項目があったとします。このギャップを正直に開示し、「なぜこのようなズレが生じているのか、皆で考え、埋めていく必要がある」というメッセージを発信することで、双方向のコミュニケーションが生まれるきっかけになります。

- ベンチマークと比較して見えてきた課題: 「当社のデータ活用レベルは業界平均を大きく下回っています。このままでは、データに基づいた意思決定で競合に後れを取る可能性があります」といったように、外部環境との比較を示すことで、危機感や変革の必要性をより強く訴えかけることができます。

このように、診断結果をオープンに共有し、対話の材料とすることで、組織は初めて一枚岩となり、DXという大きな変革に向けて歩みを進めることができるのです。

② 今後のアクションプランを具体的に検討する

現状認識の共有ができたら、次はいよいよ「これから何をすべきか」を考えるフェーズです。診断結果、特にスコアが低かった項目や、議論の中で挙がった具体的な課題は、そのまま取り組むべきアクションリストの候補となります。

アクションプランを策定する際には、以下のステップで進めることをお勧めします。

- 課題のグルーピングと優先順位付け: 診断結果から洗い出された課題を、「人材・組織」「データ活用」「IT基盤」「業務プロセス」などのテーマごとにグルーピングします。そして、それぞれの課題について「重要度(ビジネスへのインパクト)」と「緊急度(すぐ着手すべきか)」の2軸で評価し、マトリクス上にプロットします。これにより、「重要かつ緊急」な、今すぐ取り組むべき最優先課題が明確になります。

- 具体的な目標(KGI/KPI)を設定する: 優先順位の高い課題について、具体的なゴールを設定します。ここでは、「SMART」の原則を意識すると良いでしょう。

- Specific(具体的か):「意識を高める」ではなく「データ分析研修の受講率を80%にする」

- Measurable(測定可能か):「受講率80%」のように数値で測れるか

- Achievable(達成可能か):現実的に達成できる目標か

- Relevant(関連性があるか):DX戦略や経営目標と関連しているか

- Time-bound(期限があるか):「来年度末までに」のように期限が明確か

- アクションプランへの落とし込み: 設定した目標を達成するために、具体的に「誰が」「いつまでに」「何をするのか」を詳細なタスクレベルまで落とし込みます。担当部署、責任者、予算、スケジュールを明確にした実行計画書を作成しましょう。

- PDCAサイクルを回す仕組みを作る: 計画は立てて終わりではありません。進捗を定期的に確認する会議体(例:月次DX推進会議)を設置し、計画通りに進んでいるか、問題は発生していないかをチェックします。そして、状況に応じて計画を柔軟に見直し、改善を続けていく(PDCAサイクルを回す)仕組みを構築することが不可欠です。

例えば、「データがサイロ化しており、全社的な活用ができていない(定性指標のスコアが低い)」という課題が最優先と判断された場合、アクションプランは次のようになります。

- 目標(KPI): 来年度末までに、主要な顧客データを統合するCDP(顧客データ基盤)を構築し、マーケティング部門と営業部門が共有で利用できる状態にする。

- アクション:

- 【タスク1】CDP導入プロジェクトチームの発足(担当:IT部門、事業部門 / 期限:X月)

- 【タスク2】要件定義とツール選定(担当:プロジェクトチーム / 期限:Y月)

- 【タスク3】PoC(概念実証)の実施と効果測定(担当:プロジェクトチーム / 期限:Z月)

- …以下続く

このように、診断結果というファクトに基づいて具体的な計画に落とし込むことで、DXの取り組みは漠然としたスローガンから、実行可能なプロジェクトへと進化します。

③ 他社との比較で自社の立ち位置を客観的に把握する

IPAから提供されるベンチマークレポートは、自社を客観視するための宝の山です。このレポートを深く読み解くことで、社内だけの議論では見えてこない、新たな視点や気づきを得ることができます。

ベンチマークレポートを活用する際のポイントは以下の通りです。

- 弱みの特定と深掘り: 同業種・同規模の企業平均と比べて、自社のスコアが著しく低い項目は、競争上の弱点である可能性が高いです。なぜその項目が低いのか、自己診断時の議論を振り返り、根本原因を深掘りしましょう。他社ができているのに自社ができていない理由を突き詰めることで、具体的な改善策が見えてきます。

- 強みの再認識と活用: 逆に、平均よりもスコアが高い項目は、自社の強みです。この強みをさらに伸ばし、競争優位性を確立するための戦略を検討しましょう。例えば、「アジャイル開発体制」のスコアが高ければ、そのノウハウを他の部門にも展開し、全社的な開発スピードの向上に繋げられないか、といった発想が生まれます。

- 先進企業のベストプラクティスに学ぶ: ベンチマークレポートでは、DXが進んでいる先進企業群のスコア傾向も示されます。彼らがどの指標で特に高いスコアを上げているのかを分析することで、自社が目指すべき「あるべき姿」を具体的にイメージすることができます。「先進企業は例外なく『経営トップのコミットメント』と『事業部門のオーナーシップ』のスコアが高い。やはり、我々もトップダウンとボトムアップの両輪を強化する必要がある」といった、戦略の方向性を定める上での重要な示唆が得られます。

- 業界トレンドの把握: 業界全体のスコア傾向を見ることで、その業界でDXがどの程度進んでいるか、どのような課題を共通して抱えているかを把握できます。「業界全体として『人材』のスコアが低い傾向にある。これは業界共通の課題であり、自社で先進的な人材育成プログラムを構築できれば、大きな差別化要因になるかもしれない」といった、より大局的な視点での戦略立案も可能になります。

ただし、注意点もあります。ベンチマークはあくまで参考値であり、他社のスコアに一喜一憂し、ただ模倣するだけでは意味がありません。重要なのは、他社との比較を通じて得られた気づきを、自社の独自の経営戦略や事業環境と照らし合わせ、自社にとって最適なDXの進め方を見つけ出すことです。

DX推進指標で自己診断する際の注意点

DX推進指標の自己診断は非常に有効なツールですが、その効果を最大限に引き出すためには、いくつかの注意点を理解しておく必要があります。やり方を誤ると、形骸化したセレモニーに終わってしまったり、誤った結論を導いてしまったりする危険性もあります。ここでは、特に重要な2つの注意点について解説します。

複数人で回答する

これは自己診断のやり方のセクションでも触れましたが、あまりに重要であるため、注意点として改めて強調します。DX推進指標の自己診断を、IT部門やDX推進室の担当者が一人、あるいは数名だけで完結させてしまうのは、最も避けるべき過ちです。

なぜなら、一人(あるいは一つの部署)の視点は、必ず偏りを生むからです。例えば、IT部門の担当者が回答した場合、技術的な観点からの評価は正確かもしれませんが、その技術が実際のビジネス現場でどのように受け止められ、活用(あるいは放置)されているかという実態までは把握しきれません。結果として、IT部門の自己満足的な評価に陥り、「システムは導入済みなのでレベル3」と評価しても、事業部門から見れば「使いにくくて誰も使っておらず、実質レベル1」という乖離が生じる可能性があります。

このような信頼性の低い診断結果に基づいてアクションプランを立てても、現場の共感は得られず、実行段階で頓挫してしまうでしょう。

これを防ぐためには、前述の通り、経営層、事業部門、IT部門、管理部門など、部署や役職を横断した多様なメンバーでワークショップ形式で議論しながら回答することが絶対に必要です。このプロセスには、以下のような重要な意味があります。

- 客観性と網羅性の担保: 様々な角度からの意見を突き合わせることで、一部の視点に偏らない、より客観的で網羅的な現状把握が可能になります。自分たちの部署では見えていなかった課題や、他部署の優れた取り組みを発見する機会にもなります。

- 認識ギャップの解消: 異なる立場のメンバーが「なぜそう思うのか」を直接語り合うことで、お互いの状況や考え方への理解が深まります。この対話を通じて、これまで組織のDXを阻害してきた見えない壁や誤解が解消され、共通認識が形成されていきます。

- 全社的な当事者意識の醸成: 議論に参加したメンバーは、診断結果を「自分たちのもの」として捉えるようになります。自ら課題を発見し、解決策を議論した経験は、その後のアクションプラン実行における強い推進力となります。診断プロセス自体が、組織のDXマインドを醸成する絶好のトレーニングの場となるのです。

時間や調整の手間はかかりますが、このプロセスを省略してはいけません。面倒な議論を避けて手早く診断を済ませようとすると、診断の一番の価値である「対話による相互理解と当事者意識の醸成」という機会を失ってしまうことを肝に銘じるべきです。

定期的に診断を受ける

DXは、一度システムを導入すれば終わり、というような短期的なプロジェクトではありません。市場環境、顧客のニーズ、テクノロジーは絶えず変化しており、企業はそれに対応して自らを変革し続けなければなりません。つまり、DXとは終わりなき「旅」であり、継続的な取り組みです。

したがって、DX推進指標による自己診断も、一度きりのイベントで終わらせてはいけません。最低でも年に一度、定期的に実施し、取り組みの進捗状況を定点観測することが極めて重要です。

定期的な診断には、以下のようなメリットがあります。

- PDCAサイクルの「Check」機能: 前回の診断結果に基づいて立てたアクションプラン(Plan)を実行(Do)した後、今回の診断でその効果を検証(Check)できます。「データ活用基盤を構築した結果、データ活用の成熟度レベルは2から3に向上したか?」「従業員研修を実施した結果、マインドセットのスコアは改善したか?」といったように、取り組みの成果を客観的に評価できます。そして、その評価に基づいて、次のアクションプランを改善(Act)していく。このPDCAサイクルを回す上で、定期的な自己診断は不可欠なプロセスです。

- 進捗の可視化とモチベーション維持: 診断結果のスコアが前回よりも向上していれば、それは取り組みが正しい方向に進んでいる証拠であり、関係者のモチベーションを高めます。逆にスコアが停滞、あるいは低下していれば、それは何らかの問題が発生しているサインです。早期にその原因を突き止め、軌道修正を図ることができます。

- 新たな課題の発見: DXの取り組みが進むにつれて、新たな課題が見えてくることもあります。例えば、部門ごとのDXが進んだ結果、今度は「部門間の連携」が新たなボトルネックとして浮かび上がってくるかもしれません。定期的な診断は、こうした新たな課題を早期に発見し、対応する機会を与えてくれます。

- 経営層への継続的なレポーティング: 定期的に診断結果を経営層に報告することで、DXが継続的な経営課題であることを認識させ続けることができます。これにより、継続的な予算確保や経営資源の投入を促し、DX推進の勢いを維持することに繋がります。

企業の成長ステージや事業環境の変化スピードにもよりますが、基本的には1年ごとの診断が推奨されます。これにより、年度ごとの事業計画や予算編成に、DXの取り組みを効果的に組み込むことができます。自己診断を組織の年次サイクルに定着させ、継続的な自己変革の仕組みとして活用していくことが、DXという長い旅を成功に導く鍵となるのです。

DX推進指標に関するよくある質問

DX推進指標の自己診断に取り組もうとする企業から、よく寄せられる質問があります。ここでは、特に代表的な3つの質問について、IPAの公式な見解なども踏まえながら回答します。

診断の回答にかかる時間はどのくらい?

「自己診断には、一体どのくらいの時間がかかるのか?」これは、担当者が最も気になる点の一つでしょう。

結論から言うと、「企業の状況や診断の進め方によって大きく異なる」というのが答えになります。一概に「何時間」と言い切ることはできませんが、想定されるパターンごとの目安は以下の通りです。

- 担当者一人がフォームを埋めるだけの場合: 設問を読み、自社の状況を思い出しながら回答するだけなら、2〜3時間程度で完了するかもしれません。しかし、この方法は前述の通り、客観性や網羅性に欠けるため全く推奨されません。

- 複数部署の担当者が集まり、議論しながら進める場合: これが最も推奨される方法ですが、時間は相応にかかります。

- 事前準備: 各担当者が事前に設問を読み込み、個別の回答を用意するのに、それぞれ1〜2時間程度。

- ワークショップ: 全員が集まって議論する時間は、参加人数や議論の白熱度合いによりますが、少なくとも半日(4時間程度)、じっくり行う場合は丸1日(8時間程度)を見込んでおくと良いでしょう。場合によっては、複数日に分けて実施することも有効です。

特に、初めて自己診断を行う企業の場合、各指標の定義の理解や、部署間の認識のすり合わせに時間がかかる傾向があります。しかし、この「時間がかかる」議論のプロセスこそが、組織の課題をあぶり出し、共通認識を醸成する上で最も価値のある時間です。単にフォームを埋める作業と捉えず、組織変革のための重要な対話の機会と位置づけ、十分な時間を確保することをお勧めします。2回目以降は、前回の議論の土台があるため、よりスムーズに進められるようになります。

診断結果の提出期限はいつまで?

自己診断の結果をIPAに提出し、ベンチマークレポートを受け取るためには、指定された期間内に提出を完了させる必要があります。

この提出期間は毎年設定されており、通常、年度末から翌年度の初夏にかけて(例:3月〜7月頃)となることが多いです。しかし、これはあくまで一般的な傾向であり、年度によって変更される可能性があります。

したがって、正確な提出期限については、必ずIPA(情報処理推進機構)の「DX推進ポータル」のウェブサイトで最新の情報を確認してください。

(参照:IPA 独立行政法人情報処理推進機構 DX推進ポータル)

提出期限を過ぎてしまうと、その年度のベンチマーク分析の対象外となり、全社平均や業種別平均と比較した貴重なレポートを受け取ることができなくなります。自己診断の計画を立てる際には、この提出期間を念頭に置き、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。

なお、提出期間を過ぎた後でも、自己診断フォーマット(Excelファイル)をダウンロードして社内で診断を行うこと自体は可能です。しかし、DX推進の羅針盤としての効果を最大限に活用するためにも、ぜひ期間内に提出し、ベンチマークレポートを入手することを目指しましょう。

診断は毎年受けたほうがいい?

「注意点」のセクションでも触れましたが、この質問も非常によく寄せられます。

結論としては、「はい、毎年受けることが強く推奨されます」となります。

DXは一度きりの打ち上げ花火のようなプロジェクトではなく、継続的な企業変革のプロセスです。市場や技術が目まぐるしく変化する現代において、一度立てた戦略が永遠に有効であり続けることはありません。定期的に自社の立ち位置を確認し、戦略を微調整していく必要があります。

毎年診断を受けることのメリットを改めて整理すると、以下のようになります。

- 定点観測による進捗の可視化: 1年間の取り組みの成果が、スコアの向上という形で客観的に確認できます。これにより、関係者のモチベーション向上や、経営層への成果報告が容易になります。

- PDCAサイクルの実践: 前回の診断で見つかった課題に対するアクションが有効だったかを評価(Check)し、次の計画(Plan)に活かすという、継続的改善のサイクルを回すことができます。

- 環境変化への対応: 1年の間に、競合の動きや新しい技術の登場など、外部環境は大きく変化します。毎年診断を行うことで、こうした変化を踏まえて自社の戦略を見直すきっかけになります。

- 組織文化の定着: 自己診断を年次イベントとして定着させることで、組織全体がDXを「自分ごと」として捉え、常に現状を問い直し、改善を続けるという文化が醸成されていきます。

もちろん、企業の規模やリソースによっては、毎年の実施が大きな負担となる場合もあるかもしれません。しかし、その場合でも、DXの取り組みが停滞しないよう、少なくとも2年に一度は実施するなど、自社なりのリズムを作ることが重要です。DX推進指標を、年に一度の「会社の健康診断」と位置づけ、組織の継続的な成長のために活用していくという意識を持つことが、成功への鍵となります。

まとめ

本記事では、経済産業省が策定した「DX推進指標」について、その目的や構成から、具体的な自己診断のやり方、結果の活用法、注意点に至るまで、網羅的に解説してきました。

DX推進指標は、単にDXの進捗を測るためのチェックリストではありません。それは、DXという先の見えない航海において、自社の現在地を正確に把握し、進むべき方向性を示してくれる信頼できる「羅針盤」です。

この記事の要点を改めて整理します。

- DX推進指標の目的: 経営者がDXを主導し、社内の関係者が共通認識を持ち、具体的なアクションに繋げることを支援する。

- 指標の構成: DXの「基盤」を測る【定性指標】と、「成果」を測る【定量指標】の両輪で評価することで、バランスの取れた現状把握が可能になる。

- 自己診断の進め方: 部署横断で回答者を選定し、ワークショップ形式で議論しながら進めることが極めて重要。診断結果はIPAに提出し、客観的な【ベンチマークレポート】を入手することが推奨される。

- 結果の活用法: 診断結果を社内で共有して【現状認識を統一】し、それをもとに【具体的なアクションプラン】を策定する。ベンチマークとの比較で【自社の立ち位置を客観視】することが、戦略の精度を高める。

- 重要な注意点: 診断は【複数人で回答】し、客観性を担保すること。そして、【定期的に診断】を受け、PDCAサイクルを回し続けること。

多くの企業がDXの必要性を感じながらも、その第一歩をどこから踏み出せば良いか、あるいは、今の取り組みが正しいのかを確信できずにいます。DX推進指標は、そうした企業にとって、組織の課題を可視化し、関係者間の対話を生み出し、次への一歩を踏み出すための強力なきっかけとなります。

重要なのは、診断して満足するのではなく、診断結果から得られた気づきを、組織を動かす具体的な行動へと転換していくことです。この記事を参考に、まずは自社で自己診断に取り組んでみてはいかがでしょうか。そのプロセス自体が、貴社のDXを加速させる大きな推進力となるはずです。