現代のビジネス環境において、企業の持続的な成長と競争力強化のために不可欠とされるのが「DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。多くの企業がその重要性を認識し、取り組みを開始していますが、その道のりは決して平坦ではありません。実際には、数多くの課題や障壁に直面し、思うように推進できていないケースが後を絶ちません。

この記事では、DX推進を阻む典型的な8つの課題を深掘りし、それらを組織の階層別に整理した上で、具体的な解決策を網羅的に解説します。さらに、DXを成功に導くための重要なポイントや、失敗しがちな企業の特徴、求められる人材像、そして推進に役立つ具体的なツールまで、幅広くご紹介します。

自社のDXがなぜ進まないのか、次に何をすべきかを見極めるための羅針盤として、本記事をご活用ください。

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DX推進の課題を理解する前に、まずは「DX」そのものの定義と、なぜ今その推進が急務とされているのかを正確に把握しておく必要があります。言葉だけが先行し、その本質的な意味が誤解されているケースも少なくありません。ここでは、DXの基本に立ち返り、その核心に迫ります。

DXの定義と目的

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単にデジタルツールを導入して業務を効率化することだけを指すのではありません。その本質は、企業がデジタル技術を活用して、ビジネスモデルそのものや組織、企業文化、業務プロセスを根本から変革し、顧客や社会のニーズを基に新たな価値を創出し、競争上の優位性を確立することにあります。

経済産業省が公表している「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」では、DXを次のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」

参照:経済産業省「DX推進ガイドライン」

この定義からわかるように、DXは以下の3つの段階を経て実現される壮大な取り組みです。

- デジタイゼーション(Digitization): アナログな情報をデジタルデータに変換する段階。例えば、紙の書類をスキャンしてPDF化したり、手作業の記録をExcelに入力したりすることがこれにあたります。これはDXの最も基礎的なステップです。

- デジタライゼーション(Digitalization): 特定の業務プロセスをデジタル技術で効率化・自動化する段階。例えば、RPA(Robotic Process Automation)を導入して定型業務を自動化したり、クラウド会計ソフトで経理業務を効率化したりすることが該当します。

- デジタルトランスフォーメーション(DX): デジタル技術を前提として、ビジネスモデルや組織全体を根本的に変革し、新たな価値を創造する段階。例えば、製造業が単に製品を売るだけでなく、製品にセンサーを搭載して稼働データを収集し、そのデータを基に予知保全サービスやコンサルティングといった新たなサービスを提供するビジネスモデルへ転換するようなケースがDXにあたります。

DXの最終的な目的は、単なる業務効率化やコスト削減に留まりません。 それらはDXの過程で得られる効果の一部に過ぎず、真のゴールは「競争上の優位性の確立」です。市場の変化に迅速に対応し、顧客に新しい価値を提供し続けることで、他社にはない強みを築き、持続的に成長できる企業体質へと変革を遂げることがDXの本質的な目的なのです。

なぜ今DXの推進が必要なのか

多くの企業にとって、DXはもはや「取り組むべきか否か」を議論する段階ではなく、「いかに迅速かつ効果的に推進するか」が問われる経営課題となっています。なぜ今、これほどまでにDXの重要性が叫ばれているのでしょうか。その背景には、現代のビジネス環境を取り巻く複数の大きな変化があります。

1. 消費者行動と市場の急速な変化

スマートフォンの普及やSNSの浸透により、消費者の情報収集の方法、購買行動、価値観は劇的に変化しました。顧客はいつでもどこでも情報を得て、商品を比較検討し、オンラインで購買を完結させます。また、モノの所有からコトの体験へと価値観がシフトし、サブスクリプションサービスのような継続的な関係性を求める傾向も強まっています。このような顧客ニーズの多様化と高度化に迅速に対応し、優れた顧客体験を提供するためには、デジタル技術を活用したデータドリブンなアプローチが不可欠です。

2. テクノロジーの飛躍的な進化

AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、クラウドコンピューティング、5Gといったデジタル技術は、かつてないスピードで進化し、社会のあらゆる側面に浸透しています。これらの技術は、これまで不可能だった新しいビジネスモデルやサービスの創出を可能にします。競合他社や異業種のスタートアップがこれらの新技術を駆使して市場のルールを書き換える「デジタル・ディスラプション(デジタルによる破壊)」が各業界で起きており、既存のビジネスモデルに安住している企業は、あっという間に競争力を失うリスクに晒されています。

3. 「2025年の崖」問題

経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で警鐘を鳴らしたのが、「2025年の崖」問題です。これは、多くの企業が抱える複雑化・老朽化した既存の基幹システム(レガシーシステム)が、2025年以降、本格的な経済損失を生み出すというシナリオです。レガシーシステムを放置し続けると、システムの維持管理費が高騰し、新しいデジタル技術を導入する際の足かせとなり、データ活用も進みません。その結果、DXが実現できないだけでなく、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があると指摘されています。この崖を乗り越えるためにも、DXによるシステムの刷新とビジネス変革が急務なのです。

参照:経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」

4. 労働人口の減少と働き方の多様化

少子高齢化が進む日本では、生産年齢人口の減少が深刻な課題となっています。限られた人材で生産性を維持・向上させるためには、デジタル技術を活用した業務の自動化・効率化が欠かせません。また、コロナ禍を経てテレワークが普及するなど、働き方の多様化も進んでいます。時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を実現し、優秀な人材を確保するためにも、クラウドツールやコミュニケーションツールを整備し、DXを推進することが企業の重要な責務となっています。

これらの背景から、DXはもはや一部の先進的なIT企業だけのものではなく、あらゆる業種・規模の企業にとって、生き残りをかけた必須の経営戦略であると言えます。

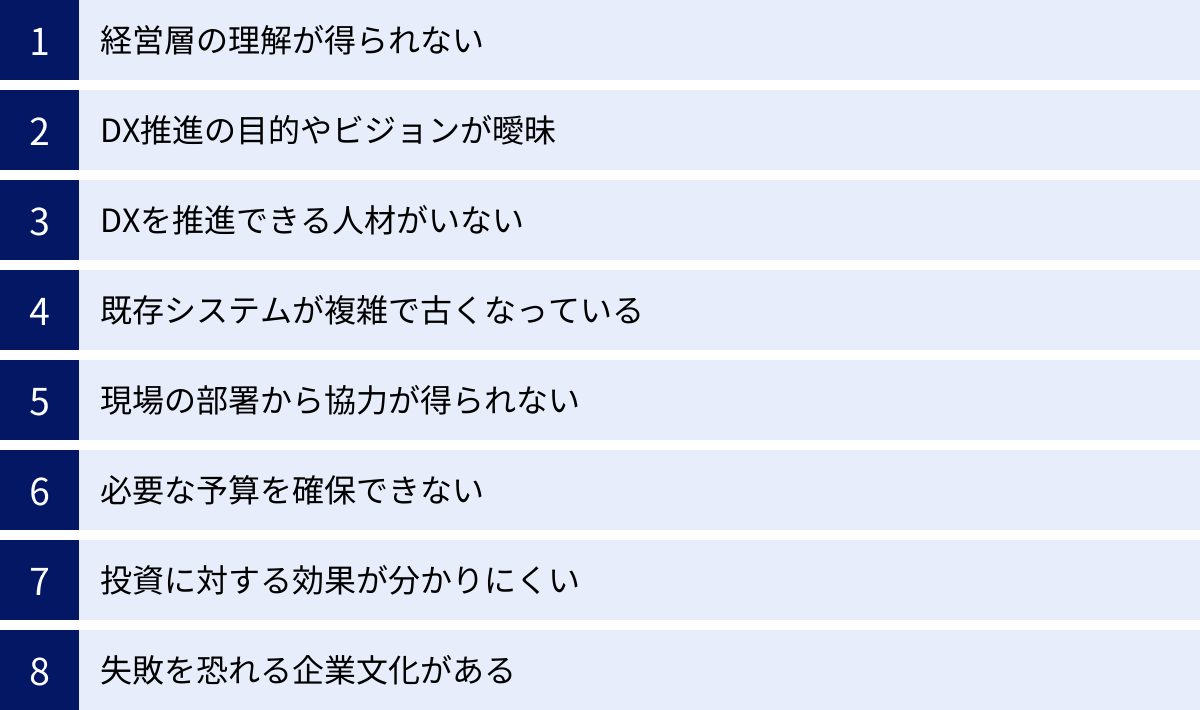

DX推進を阻むよくある8つの課題

DXの重要性を理解し、いざ推進しようとしても、多くの企業が様々な壁にぶつかります。これらの課題は単独で発生するものではなく、互いに複雑に絡み合っていることが少なくありません。ここでは、DX推進の現場で頻繁に聞かれる8つの典型的な課題を一つずつ詳しく解説します。

① 経営層の理解が得られない

DX推進における最大の障壁の一つが、経営層の理解不足です。DXは全社的な変革であり、相応の投資と時間を要します。しかし、経営層がDXの本質を理解せず、単なるIT投資やコスト削減策としか捉えていない場合、必要なリソース(ヒト・モノ・カネ)が十分に割り当てられず、プロジェクトは頓挫してしまいます。

経営層がDXに消極的になる主な理由は以下の通りです。

- 短期的な成果の重視: 経営者は四半期ごと、年度ごとの業績に責任を負うため、すぐに利益に繋がらない中長期的な投資には慎重になりがちです。DXの効果はすぐには現れにくいため、「コストばかりかかって成果が見えない」と判断されやすくなります。

- 技術への不理解: 経営層が最新のデジタル技術に詳しくない場合、DXがもたらすビジネスインパクトを具体的にイメージできません。その結果、「よくわからないものに大金は出せない」という判断に至ります。

- 成功体験への固執: 過去の成功体験が強い経営者ほど、既存のビジネスモデルややり方を変えることに抵抗を感じる傾向があります。「今までこのやり方で成功してきたのだから、変える必要はない」という考えが、変革のブレーキとなります。

経営層のコミットメントなくしてDXの成功はありえません。推進担当者は、DXがなぜ自社に必要なのかを、業界動向や競合の動き、そして具体的なビジネスインパクト(売上向上、コスト削減、新規事業創出など)といった経営層が理解できる言葉で、粘り強く説明し続ける必要があります。

② DX推進の目的やビジョンが曖昧

「DXを推進せよ」という号令だけがかかり、「何のためにDXを行うのか」「DXによってどのような会社になりたいのか」という目的やビジョンが明確に定義されていないケースも非常に多く見られます。目的が曖昧なままでは、羅針盤のない船で航海に出るようなものです。

目的やビジョンが曖昧だと、以下のような問題が発生します。

- 施策の場当たり化: 明確なゴールがないため、流行りのツールをとりあえず導入してみたり、他社の真似をしてみたりと、施策が場当たり的になります。それぞれの施策に一貫性がなく、全社的な変革に繋がりません。

- 現場の混乱と疲弊: 目的がわからないまま新しい業務やツールの導入を指示されても、現場の従業員は何をすれば良いのかわからず、モチベーションも上がりません。「なぜこんなことをやらなければならないのか」という不満が募り、変革への抵抗勢力となってしまうこともあります。

- 効果測定の不能: そもそも目指すゴールが設定されていないため、施策の成果を正しく評価できません。成功か失敗かも判断できず、次のアクションに繋げるための学びも得られません。

DXを推進する最初のステップは、「自社はDXを通じてどのような価値を顧客に提供し、どのような企業へと成長したいのか」という揺るぎないビジョンを策定し、全社で共有することです。このビジョンこそが、あらゆる施策の判断基準となり、従業員を一つの方向へと導く原動力となります。

③ DXを推進できる人材がいない

DXを構想し、実行するためには、従来のITスキルだけではない、多様な専門性を持つ人材が必要です。しかし、ビジネスとデジタル技術の両方に精通し、変革をリードできる人材は社会全体で不足しており、多くの企業が人材確保に苦戦しています。

具体的には、以下のような人材の不足が課題となります。

- ビジネスを理解したIT人材: 単にシステムを開発・運用するだけでなく、経営課題を理解し、それを解決するためのデジタル戦略を立案・実行できる人材。

- ITを理解したビジネス人材: 担当業務の知識に加え、デジタル技術の可能性を理解し、新たなビジネスモデルやサービスを構想できる人材。

- 両者を繋ぐブリッジ人材: 経営層や事業部門と、IT部門や開発チームとの間に立ち、双方の言葉を翻訳しながらプロジェクトを円滑に進めることができる人材。

これらの人材は、市場価値が非常に高く、採用競争も激化しています。また、自社内で育成しようにも、時間とコストがかかり、体系的な育成プログラムが確立されていない企業も多いのが実情です。人材不足は、外部の専門家やパートナー企業の活用、そして社内での計画的な人材育成という両輪で取り組むべき重要な課題です。

④ 既存システムが複雑で古くなっている

多くの日本企業が長年にわたって運用してきた基幹システム、いわゆる「レガシーシステム」が、DX推進の大きな足かせとなっています。これらのシステムは、過去の業務プロセスに合わせて個別にカスタマイズ(アドオン)が繰り返された結果、構造が極めて複雑化・肥大化しています。

レガシーシステムが引き起こす問題は深刻です。

- ブラックボックス化: 長年の改修の末、システムの全体像や詳細な仕様を把握している技術者が社内に存在しない「ブラックボックス」状態に陥っています。これにより、新しい機能の追加や修正が困難かつ高コストになります。

- データ連携の障壁: 部門ごとにシステムがサイロ化(孤立化)しており、全社横断でのデータ連携や活用ができません。DXの根幹であるデータドリブンな経営が実現できなくなります。

- 高額な維持管理コスト: 古い技術で構築されているため、維持・運用に多額のコストがかかり、新しいデジタル技術への投資を圧迫します。

- セキュリティリスクの増大: 古いシステムは最新のセキュリティ脅威に対応できず、情報漏洩やサイバー攻撃のリスクが高まります。

この課題を放置した先にあるのが、前述の「2025年の崖」です。レガシーシステムからの脱却(モダナイゼーション)は、多くの場合、時間もコストもかかる困難なプロジェクトですが、これを避けて真のDXは実現できません。

⑤ 現場の部署から協力が得られない

DXは、経営層や推進部門だけが意気込んでも成功しません。実際に日々の業務を行っている現場の従業員の協力が不可欠ですが、変革に対する抵抗に遭うことは少なくありません。

現場が非協力的になる背景には、様々な心理があります。

- 現状維持バイアス: 人は変化を嫌い、慣れ親しんだやり方を続けたいと考える傾向があります。新しいツールや業務プロセスを覚えることを「面倒だ」と感じ、抵抗します。

- 仕事が奪われる恐怖: RPAやAIによる業務自動化に対して、「自分の仕事がなくなるのではないか」という不安や恐怖を感じることがあります。

- 成功体験の否定: 現場には、長年の経験で培われた独自のノウハウや仕事のやり方があります。DXによる変革が、そうした自分たちのやり方を否定されるように感じられ、反発を招くことがあります。

- DXの目的不理解: 「② 目的やビジョンが曖昧」とも関連しますが、なぜ変革が必要なのか、自分たちにどのようなメリットがあるのかが伝わっていないと、協力する動機が生まれません。

これらの抵抗を乗り越えるには、一方的に変革を押し付けるのではなく、現場の課題や意見に真摯に耳を傾け、DXが彼らの業務を楽にし、より付加価値の高い仕事に集中できるようになるというメリットを丁寧に説明し、変革の当事者として巻き込んでいくアプローチが重要です。

⑥ 必要な予算を確保できない

DXの推進には、システムの導入費用、人材の採用・育成費用、外部コンサルティング費用など、多額の初期投資や継続的なコストが必要です。しかし、DXの効果がすぐに見えにくいため、経営層が投資に踏み切れず、必要な予算が確保できないという壁に直面します。

この課題は「① 経営層の理解が得られない」と密接に関連しています。経営層を説得できるだけの、説得力のある投資計画が立てられないと、予算は承認されません。特に、レガシーシステムの刷新のような大規模なプロジェクトは、数億円から数十億円規模の投資になることもあり、承認のハードルは非常に高くなります。

予算を確保するためには、スモールスタートで小さく始めて、目に見える成果(PoC:概念実証の成功など)を積み上げ、その実績を基に段階的に予算を拡大していく戦略が有効です。また、コスト削減効果だけでなく、売上向上や顧客満足度向上といったトップラインへの貢献も定量・定性の両面から示すことが求められます。

⑦ 投資に対する効果が分かりにくい

「DXに投資しても、本当に儲かるのか?」「その効果をどうやって測るのか?」という問いは、DX推進を躊躇させる大きな要因です。DXの成果は、売上や利益といった財務的な指標(ROI:投資収益率)だけでは測りきれないからです。

DXがもたらす効果には、以下のような非財務的なものが多く含まれます。

- 顧客満足度・顧客ロイヤルティの向上

- 従業員エンゲージメントの向上

- 業務プロセスのスピードアップ

- ブランドイメージの向上

- 意思決定の迅速化・精度向上

- イノベーションが生まれやすい組織文化の醸成

これらの効果は、すぐには売上に直結しないかもしれませんが、中長期的な企業の競争力を支える重要な要素です。しかし、これらを定量的に測定し、投資の妥当性を証明することは容易ではありません。

この課題に対しては、財務指標(KGI)だけでなく、非財務的な指標(KPI)も組み合わせた多角的な評価軸を設定することが重要です。例えば、「顧客満足度スコア」「従業員満足度調査の結果」「新サービスの開発リードタイム」などをKPIとして設定し、定点観測することで、DXの進捗と効果を可視化する努力が求められます。

⑧ 失敗を恐れる企業文化がある

DXは、未知の領域への挑戦であり、試行錯誤がつきものです。最初から完璧な計画を立ててその通りに進むことは稀で、失敗は避けられません。しかし、日本の多くの企業には、失敗を許さず、減点主義で評価する文化が根強く残っており、これが新しい挑戦への萎縮を招いています。

失敗を恐れる文化では、以下のような状況が生まれます。

- 挑戦的な企画が出ない: 失敗すれば責任を問われるため、従業員はリスクを取ることを避け、前例踏襲の無難な企画しか提案しなくなります。

- 問題の隠蔽: プロジェクトで問題が発生しても、担当者はそれを報告せずに隠そうとします。その結果、問題が手遅れになるまで大きくなってしまいます。

- 学びの機会損失: 失敗は、次なる成功のための貴重なデータです。しかし、失敗を「悪」と捉える文化では、そこから学ぶという発想が生まれず、同じ過ちを繰り返すことになります。

DXを成功させるためには、「失敗は許されない」という文化から、「失敗から学び、素早く次に活かす(Fail Fast, Learn Fast)」という文化へと転換することが不可欠です。経営トップが自ら失敗を許容する姿勢を示し、挑戦したことを称賛するような評価制度や風土を醸成していく必要があります。

課題を組織の階層別に整理する

前章で挙げた8つの課題は、組織内の異なる階層で発生し、それぞれが影響し合っています。自社の課題がどこに根差しているのかを明確にするため、これらの課題を「経営層・組織全体」「現場・従業員」「IT・システム部門」の3つの階層に分けて整理してみましょう。この視点を持つことで、誰が何をすべきか、より具体的な打ち手が見えてきます。

| 課題 | 主な関連階層 |

|---|---|

| 経営層・組織全体の課題 | ① 経営層の理解が得られない |

| ② DX推進の目的やビジョンが曖昧 | |

| ⑥ 必要な予算を確保できない | |

| ⑧ 失敗を恐れる企業文化がある | |

| 現場・従業員の課題 | ⑤ 現場の部署から協力が得られない |

| IT・システム部門の課題 | ③ DXを推進できる人材がいない |

| ④ 既存システムが複雑で古くなっている | |

| ⑦ 投資に対する効果が分かりにくい |

経営層・組織全体の課題

DX推進における最も根深く、影響力の大きい課題は、経営層および組織全体に起因するものです。ここに分類される課題は、DXの方向性を決定づける「戦略」「ビジョン」「投資」「文化」に関わる問題であり、トップのリーダーシップなくしては解決できません。

- ① 経営層の理解が得られない / ⑥ 必要な予算を確保できない: この2つは表裏一体の課題です。経営層がDXの本質的な価値と緊急性を理解していないため、中長期的な視点での投資判断ができず、結果として十分な予算が付きません。DXが単なるコストセンターであるIT部門の管轄と見なされている限り、この問題は解決しません。DXを全社の成長戦略の中核に位置づけ、CEO自らがその重要性を社内外に発信し続けることが不可欠です。

- ② DX推進の目的やビジョンが曖昧: これは、経営が「自社は将来どうあるべきか」という問いに対する答えを出せていないことを意味します。明確なビジョンがなければ、組織はどこへ向かって良いかわからず、エネルギーは分散してしまいます。ビジョン策定は経営の最重要責務であり、これをIT部門や一人の担当者に丸投げしてはなりません。

- ⑧ 失敗を恐れる企業文化がある: 企業文化は、長年の歴史の中で形成された組織の価値観や行動様式そのものです。減点主義や前例踏襲主義といった硬直化した文化は、DXのような不確実性の高い挑戦を根本から阻害します。文化変革は一朝一夕にはいきませんが、経営トップが率先してリスクテイクを称賛し、失敗から学ぶ姿勢を示すことで、少しずつ変えていくしかありません。

これらの課題は、DX推進の土台となる部分です。この土台がぐらついていると、どれだけ優秀な人材を集め、優れたツールを導入しても、変革は砂上の楼閣となってしまいます。

現場・従業員の課題

次に、日々の業務を担う現場レベルで発生する課題です。主に、変化に対する抵抗感やコミュニケーション不足が原因となります。

- ⑤ 現場の部署から協力が得られない: 現場の従業員にとって、DXは「自分たちの仕事のやり方を変えなければならない」「新しいことを覚えなければならない」という負担として映ることがあります。また、「仕事が奪われるかもしれない」という不安も根強いものがあります。推進部門が現場の状況を理解せず、トップダウンで一方的に変革を押し付けようとすると、この抵抗はさらに強まります。解決の鍵は、徹底した対話と共感です。現場の抱える痛みや課題を深く理解し、DXがそれを解決するための手段であることを丁寧に伝え、小さな成功体験を共有しながら、彼らを「変革の受け手」から「変革の担い手」へと変えていくプロセスが重要です。

現場の協力なくして、DXは絵に描いた餅で終わります。経営層や推進チームは、現場を巻き込み、彼らの知見やアイデアを積極的に取り入れる姿勢が求められます。

IT・システム部門の課題

最後に、DXの技術的な側面を支えるIT・システム部門が直面する課題です。「リソース(人材・システム)」と「評価軸」に関する問題が中心となります。

- ③ DXを推進できる人材がいない: 従来のIT部門の役割は、社内システムの安定稼働や保守・運用が中心でした。そのため、ビジネス変革をリードするスキルや経験を持つ人材が不足しがちです。また、市場価値の高いDX人材は採用が難しく、育成にも時間がかかります。IT部門は、従来の「守りのIT」から、ビジネス価値創造に貢献する「攻めのIT」へと役割を変革していく必要があり、そのための人材戦略(採用・育成・外部パートナーとの連携)が急務です。

- ④ 既存システムが複雑で古くなっている: レガシーシステムは、IT部門にとって長年の負債です。システムの維持管理に多くのリソースを割かれ、新しい技術への挑戦ができません。システムのブラックボックス化により、改修のリスクも高く、身動きが取れない状況に陥っています。この課題の解決には、経営層の強力なリーダーシップのもと、全社的なプロジェクトとしてシステムのモダナイゼーション(近代化)に取り組む必要があります。

- ⑦ 投資に対する効果が分かりにくい: IT部門は、これまで「コストセンター」として、いかにコストを抑えるかが評価の主軸でした。しかし、DXではビジネスへの貢献度が問われます。売上向上や顧客満足度向上といった成果をどう測定し、IT部門の貢献として可視化するか、新たな評価指標(KPI)の設定が求められます。これはIT部門だけでは解決できず、経営層や事業部門と連携し、ビジネスの成果に連動した評価軸を共に設計していく必要があります。

これらの課題は、IT部門が単独で抱え込むのではなく、経営課題として全社で認識し、解決に取り組むことが成功への道筋となります。

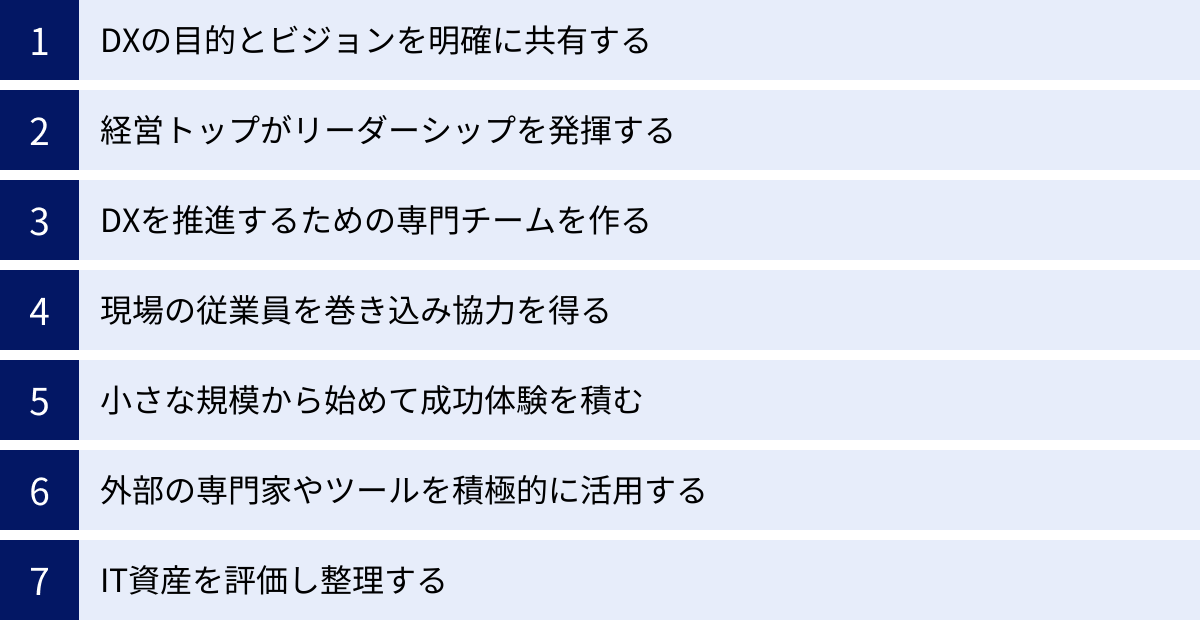

DX推進の課題を解決するための具体的な方法

DX推進を阻む課題を乗り越え、変革を軌道に乗せるためには、戦略的かつ具体的なアプローチが必要です。ここでは、前述の課題に対応する7つの具体的な解決策を解説します。これらを組み合わせ、自社の状況に合わせて実行していくことが重要です。

DXの目的とビジョンを明確に共有する

全ての取り組みの出発点となるのが、「なぜDXを行うのか」「DXによって何を実現したいのか」という目的とビジョンの明確化です。これがなければ、組織は一体感を失い、施策は迷走します。

具体的なアクション:

- 経営層によるワークショップの実施: CEOをはじめとする経営陣が合宿などを行い、「自社のパーパス(存在意義)は何か」「3年後、5年後、顧客にどのような価値を提供していたいか」「そのためにデジタルをどう活用するのか」を徹底的に議論し、全社で共有すべきビジョンを言語化します。

- ビジョンをストーリーとして語る: 策定したビジョンを、単なるスローガンではなく、従業員が共感できる魅力的なストーリーとして伝えます。なぜ今変革が必要なのかという危機感(As-Is)と、DXによって実現される未来の姿(To-Be)を具体的に描き、その変革に従業員がどう関われるのかを示します。

- 全社への継続的な発信: 社内報、全体会議、イントラネットなど、あらゆるチャネルを通じて、経営トップ自らの言葉でビジョンを繰り返し発信します。一度伝えて終わりではなく、従業員に浸透するまで粘り強くコミュニケーションを続けることが重要です。

明確なビジョンは、不確実なDXの道のりを照らす北極星となり、困難な判断を迫られた際の拠り所となります。

経営トップがリーダーシップを発揮する

DXは、一部門の改善活動ではなく、全社を巻き込む経営改革です。そのため、社長やCEOといった経営トップが「DXの最高責任者」であるという強い覚悟を持ち、強力なリーダーシップを発揮することが成功の絶対条件です。

経営トップが果たすべき役割:

- コミットメントの表明: DX推進を最重要の経営課題と位置づけ、その断固たる決意を社内外に明確に表明します。これにより、DXが「本気」の取り組みであることが全社に伝わります。

- リソースの確保: DXに必要な予算、人材、時間といったリソースを優先的に配分します。特に、短期的な利益を度外視してでも、未来への投資を断行する覚悟が求められます。

- 部門間の調整: DXは複数の部門にまたがる取り組みが多く、部門間の利害対立が起こりがちです。経営トップが調整役となり、全社最適の視点で意思決定を下し、サイロ化した組織の壁を打ち破ります。

- 変革の推進者を守る: 新しい挑戦には抵抗や批判がつきものです。経営トップがDX推進チームの「盾」となり、彼らが安心して挑戦できる環境を守ります。

トップのリーダーシップこそが、DX推進の最も強力なエンジンです。

DXを推進するための専門チームを作る

経営トップのリーダーシップのもと、実際にDXを企画・実行する専門チームの存在が不可欠です。このチームは、従来の縦割り組織の枠を超え、ビジネスとデジタルの両面に精通した多様な人材で構成されるべきです。

専門チーム組成のポイント:

- 部署横断的なメンバー構成: IT部門だけでなく、経営企画、マーケティング、営業、製造、人事など、各事業部門からエース級の人材を集めます。これにより、現場のリアルな課題とビジネス視点をDXに反映できます。

- 権限の委譲: チームには、予算執行や意思決定に関する一定の権限を委譲します。これにより、スピード感を持った施策の実行が可能になります。

- 外部人材の登用: 社内に必要なスキルを持つ人材がいない場合は、外部の専門家(コンサルタント、データサイエンティスト、UXデザイナーなど)を積極的に登用し、知見を補います。

- 専任体制の確保: 可能であれば、メンバーは兼任ではなく専任とします。「片手間」でのDX推進は成功しません。集中して取り組める環境を整えることが重要です。

この専門チームが、社内のハブとなり、各部門と連携しながら変革のエンジンとして機能します。

現場の従業員を巻き込み協力を得る

DXの成否は、現場の協力なくしてはありえません。「やらされるDX」ではなく、「自分たちで進めるDX」へと意識を変えてもらうための工夫が必要です。

現場を巻き込むためのアプローチ:

- 現場の課題ヒアリング: 推進チームが現場に足を運び、従業員が日々の業務で感じている課題や不満、非効率な点を徹底的にヒアリングします。DXが、彼らの「困りごと」を解決するためのものであることを示します。

- DXアンバサダーの任命: 各部署から、デジタルへの関心が高い若手・中堅社員を「DXアンバサダー」として任命します。彼らに推進チームと現場の橋渡し役を担ってもらい、DXの目的やメリットを現場の言葉で伝えてもらいます。

- 現場主導の改善活動の支援: 全社的な大規模プロジェクトだけでなく、現場レベルでできる小さな業務改善(例:RPAによる単純作業の自動化)を支援し、成功体験を積んでもらいます。これにより、DXを「自分ごと」として捉える意識が醸成されます。

- 丁寧なコミュニケーションとトレーニング: 新しいツールやシステムを導入する際は、その目的やメリットを丁寧に説明し、十分なトレーニング期間を設けます。一方的に導入するのではなく、現場のフィードバックを反映しながら進めることが重要です。

現場はDXの対象ではなく、DXを共に創り上げるパートナーであるという認識を持つことが、協力を得るための第一歩です。

小さな規模から始めて成功体験を積む

最初から全社規模の壮大なDXプロジェクトを立ち上げるのは、リスクが高く、失敗する可能性も大きくなります。まずは、影響範囲が限定的で、かつ成果が見えやすいテーマを選び、小さな規模で試行(スモールスタート)することが賢明です。

スモールスタートの進め方:

- テーマの選定: 現場の課題の中から、解決インパクトが大きく、かつ短期間で成果を出しやすいテーマ(Quick Win)を選定します。

- PoC(Proof of Concept:概念実証)の実施: 選定したテーマに対して、新しい技術や手法が本当に有効かどうかを検証するための小規模な実証実験(PoC)を行います。

- 効果測定とフィードバック: PoCの結果を定量・定性の両面から評価し、課題や改善点を洗い出します。この学びを次のステップに活かします。

- 段階的なスケールアウト: PoCで成功が確認できたら、対象部署を広げたり、機能を拡張したりと、段階的に展開していきます。

この「小さく始めて、早く学び、成功を積み重ねる」というアプローチにより、リスクを最小限に抑えながら、着実にDXを推進できます。 また、目に見える成功体験は、経営層や現場の協力を得るための最も効果的な説得材料となります。

外部の専門家やツールを積極的に活用する

DXに必要な知識やスキル、リソースを全て自社だけで賄うのは非現実的です。特に、人材不足が深刻な日本では、社内にないものは外部から積極的に取り入れるという発想が不可欠です。

外部リソースの活用例:

- DXコンサルティング: DXの戦略立案やロードマップ策定、組織設計など、上流工程で専門的な知見を持つコンサルティングファームの支援を受けます。

- 外部ベンダー・パートナー: システム開発やデータ分析、クラウド導入など、特定の技術領域に強みを持つベンダーやSIerと協業します。単なる発注先としてではなく、共に価値を創造するパートナーとして関係を築くことが重要です。

- SaaS(Software as a Service)の活用: 業務効率化やデータ活用に役立つSaaS(クラウドサービス)を積極的に導入します。自社でシステムを開発するよりも、迅速かつ低コストで最新の機能を利用できます。

- コミュニティやセミナーへの参加: 業界団体やITベンダーが主催するコミュニティやセミナーに参加し、他社の事例を学んだり、専門家とのネットワークを構築したりします。

自前主義にこだわらず、外部の力を柔軟に活用することが、DX推進のスピードと成功確率を高める鍵となります。

IT資産を評価し整理する

レガシーシステムがDXの足かせとなっている場合、その抜本的な対策は避けて通れません。まずは、自社が保有する全てのIT資産(システム、アプリケーション、インフラ)を棚卸しし、現状を正確に把握することから始めます。

IT資産の評価と整理のステップ:

- 現状把握(As-Is分析): 各システムの機能、利用状況、技術基盤、運用コスト、ビジネスへの貢献度などを一覧化し、可視化します。

- 仕分け(5R): 可視化したIT資産を、ビジネス上の重要度やシステムの老朽度などの観点から、「Retain(継続利用)」「Rehost(インフラ移行)」「Replatform(プラットフォーム移行)」「Repurchase(再購入)」「Retire(廃棄)」といった選択肢に仕分けします。

- 移行計画(ロードマップ)の策定: 仕分け結果に基づき、どのシステムから、いつ、どのように刷新していくかという中長期的な移行計画(モダナイゼーションロードマップ)を策定します。この際、ビジネス戦略との整合性を取ることが極めて重要です。

この作業は地道で時間もかかりますが、健全なIT基盤なくして持続的なDXはありえません。 経営課題として全社で取り組み、将来の成長に向けた土台を再構築する必要があります。

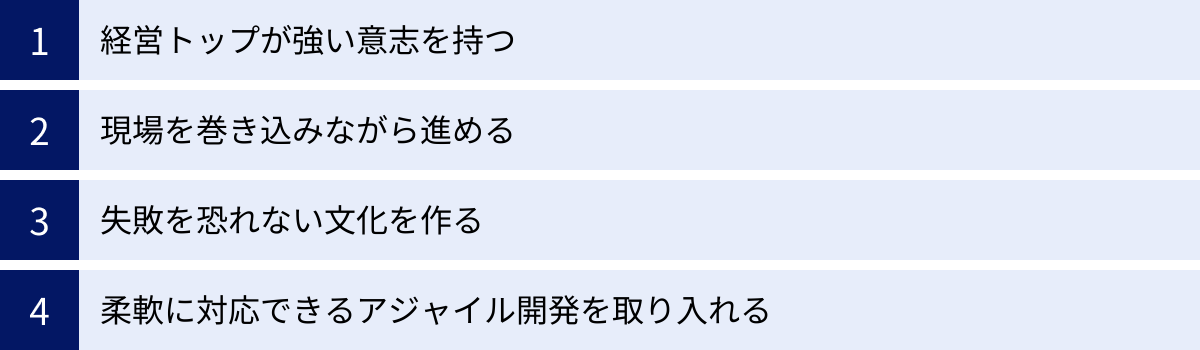

DX推進を成功させるための重要なポイント

具体的な解決策を実行していく上で、常に意識しておくべき成功のためのマインドセットや組織文化のあり方が存在します。これらは、DXという長い旅を続けるための羅針盤であり、組織の根幹に関わる重要な要素です。

経営トップが強い意志を持つ

これまでの章でも繰り返し触れてきましたが、DX推進の成否を分ける最大の要因は、経営トップの強い意志とコミットメントです。これがなければ、どんな優れた戦略も、どんな優秀なチームも、その力を十分に発揮することはできません。

DXは、既存事業のしがらみや部門間の対立、短期的な業績への圧力など、様々な逆風に晒されます。こうした障壁を乗り越え、全社を一つの方向へと導くためには、トップの「何があってもやり遂げる」という揺るぎない覚悟が不可欠です。

トップ自らがDXのビジョンを自分の言葉で語り、進捗を常に気にかけ、現場に足を運んで推進メンバーを激励する。こうした姿勢が、組織全体に「本気度」を伝え、変革への求心力を生み出します。DXはトップダウンでしか始まらず、トップの情熱がなければ継続しない、ということを肝に銘じる必要があります。

現場を巻き込みながら進める

トップダウンの強力なリーダーシップがDXの「エンジン」だとすれば、現場の主体的な参加は、その力を地面に伝え、車を前進させる「タイヤ」の役割を果たします。トップダウンの号令と、ボトムアップの知恵やエネルギーをいかに融合させるかが、DXを成功させるための重要な鍵となります。

現場の従業員は、日々の業務における課題や顧客との接点での気づきなど、変革のヒントとなる貴重な情報を持っています。彼らを単なる「変革の対象」として扱うのではなく、「共に変革を創り出すパートナー」として尊重し、その声に耳を傾けることが重要です。

現場を巻き込むためには、彼らがDXを「自分ごと」として捉えられるような仕掛けが必要です。例えば、現場の業務改善アイデアを募集するコンテストを開催したり、改善活動の成果を全社で表彰したりすることで、主体的な参加を促すことができます。DXによって自分の仕事が楽になる、より創造的な仕事ができるようになる、という実感を現場の従業員が持てたとき、変革は一気に加速します。

失敗を恐れない文化を作る

DXは、正解のない未知の領域への挑戦です。そのため、失敗は避けて通れないものであり、むしろ貴重な学習機会と捉える文化を醸成することが極めて重要です。

多くの日本企業に根付く減点主義の評価制度や、一度の失敗も許さない完璧主義は、DXの最大の敵です。このような環境では、従業員はリスクを取ることを恐れ、挑戦的なアイデアは生まれません。結果として、前例踏襲の小さな改善に終始し、真のトランスフォーメーションには至りません。

失敗を恐れない文化を作るためには、経営トップがまず「失敗してもよい」というメッセージを明確に発信することが第一歩です。そして、挑戦した結果の失敗を責めるのではなく、その挑戦自体を称賛し、失敗から得られた学びを組織の共有資産とする仕組みを構築する必要があります。「Fail Fast, Learn Fast(早く失敗し、早く学ぶ)」という考え方を組織全体に浸透させ、心理的安全性(メンバーが安心して発言・行動できる状態)の高い職場環境を作ることが、イノベーションを生み出す土壌となります。

柔軟に対応できるアジャイル開発を取り入れる

DXが目指す市場や顧客ニーズは、常に変化し続けています。このような不確実性の高い環境において、従来型のウォーターフォール開発(最初に全ての要件を定義し、計画通りに開発を進める手法)は適していません。計画に時間がかかりすぎる上に、完成した頃にはビジネス環境が変わってしまっている、という事態に陥りがちです。

そこで重要になるのが、アジャイル開発のアプローチです。アジャイル開発とは、「計画→設計→実装→テスト」という開発工程を、機能単位の小さなサイクルで繰り返し、顧客からのフィードバックを取り入れながら、プロダクトを継続的に改善していく開発手法です。

アジャイル開発を取り入れることで、以下のようなメリットが生まれます。

- 市場変化への迅速な対応: 短いサイクルで開発を進めるため、仕様変更や新たな要求に柔軟に対応できます。

- 顧客価値の最大化: 常に顧客からのフィードバックを反映させるため、本当に価値のある機能から優先的に開発できます。

- リスクの低減: 小さな単位で開発・リリースを繰り返すため、大きな手戻りが発生するリスクを抑えることができます。

アジャイルなアプローチは、単なる開発手法に留まらず、「素早く試して、学び、改善する」というDXの基本思想そのものを体現する働き方と言えます。この考え方を組織全体に広げていくことが、変化に強い企業体質を作る上で不可欠です。

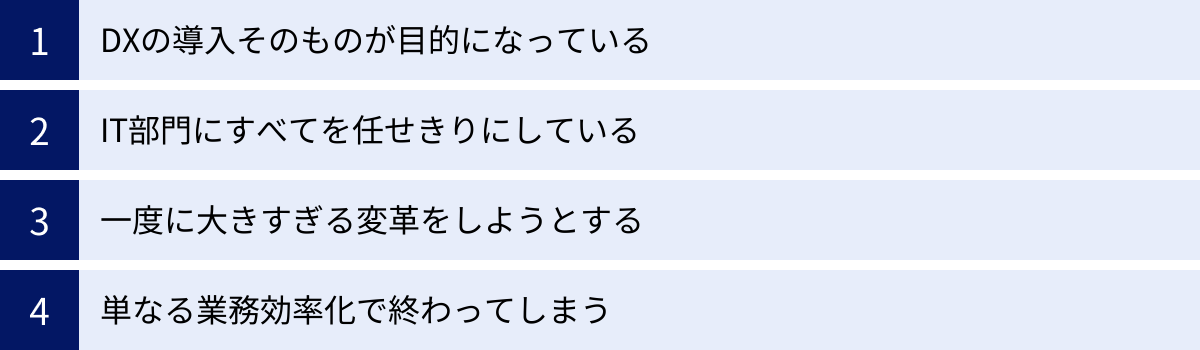

注意!DX推進に失敗する企業の特徴

多くの企業がDXに取り組む一方で、残念ながら成果を出せずに失敗に終わるケースも少なくありません。成功事例から学ぶことも重要ですが、失敗事例に共通する特徴、つまり「アンチパターン」を知ることは、自社が同じ轍を踏むのを避ける上で非常に有益です。

DXの導入そのものが目的になっている

最も典型的な失敗パターンが、「手段の目的化」です。これは、AIやIoT、クラウドといった最新のデジタル技術やツールを導入すること自体が目的になってしまい、「それを使って何を実現するのか」という本来の目的を見失ってしまう状態を指します。

「競合他社が導入したから、うちもRPAを入れよう」「流行っているから、とりあえずAIプロジェクトを立ち上げよう」といった動機で始まった取り組みは、高確率で失敗します。高価なツールを導入したものの、現場で使われずに放置されたり、一部の業務が少し効率化されただけで満足してしまったりします。

これは、DXの本質が「ビジネスモデルや組織の変革」にあることを理解せず、「デジタイゼーション(単なるデジタル化)」や「デジタライゼーション(業務プロセスのデジタル化)」の段階で止まってしまっている状態です。重要なのは、ツールを導入することではなく、そのツールを使って「どのように顧客価値を高めるか」「どのように競争優位性を築くか」という問いに答えを出すことです。常に「何のために?」という目的意識を持つことが、この罠を避けるための鍵となります。

IT部門にすべてを任せきりにしている

DXはテクノロジーを活用するため、IT部門が中心的な役割を担うことは間違いありません。しかし、DXをIT部門だけの仕事だと捉え、経営層や事業部門が「丸投げ」してしまうと、その取り組みは必ず失敗します。

なぜなら、DXの主役はあくまで「ビジネスの変革」であり、その主体はビジネスを動かしている事業部門だからです。事業部門が当事者意識を持たず、IT部門に「何か良いようにやっておいて」という姿勢では、現場のニーズから乖離した、自己満足的なシステムが出来上がるだけです。

また、IT部門も、ビジネスの現場の課題や顧客のニーズを深く理解していなければ、効果的なソリューションを提案できません。DXの成功には、ビジネスの課題を知る事業部門と、テクノロジーの可能性を知るIT部門が、対等なパートナーとして密に連携し、一体となって知恵を出し合う体制が不可欠です。経営層は、両者の間に立ち、全社的な視点で協業を促進する役割を担わなければなりません。

一度に大きすぎる変革をしようとする

DXによって会社を根本から変えたいという意気込みは重要ですが、その思いが先行するあまり、最初から全社を巻き込むような壮大で完璧な計画(グランドデザイン)を描き、一気に実行しようとするアプローチは、非常にリスクが高いと言えます。

このような「ビッグバン・アプローチ」は、以下のような問題を引き起こします。

- 計画策定に時間がかかりすぎる: 全ての要素を盛り込もうとするため、計画を立てるだけで数ヶ月、場合によっては1年以上かかり、その間にビジネス環境が変わってしまいます。

- 初期投資が莫大になる: 大規模なプロジェクトになるため、初期投資が巨額になり、経営層の承認を得るハードルが高くなります。

- 失敗したときの影響が大きい: 万が一プロジェクトが失敗した場合、投じた時間もコストも全て無駄になり、会社に与えるダメージが甚大になります。

成功するDXは、むしろ逆のアプローチを取ります。つまり、「スモールスタート」です。まずは特定の部署や業務に絞って小さく始め、そこで得られた成功体験や学びを基に、段階的に適用範囲を広げていくのです。このアプローチであれば、リスクを最小限に抑えつつ、着実に成果を積み上げることができます。壮大なビジョンを持ちつつも、実行は小さく、素早く始める。このバランス感覚が、DXを失敗させないための重要なポイントです。

単なる業務効率化で終わってしまう

DXの取り組みが、既存業務の延長線上にあるコスト削減や効率化だけで終わってしまい、新たな価値創造やビジネスモデルの変革にまで至らないケースも、よく見られる失敗パターンです。

もちろん、RPAによる定型業務の自動化や、ペーパーレス化によるコスト削減もDXの重要な一部です。しかし、それはあくまでDXの入り口である「デジタイゼーション」や「デジタライゼーション」のレベルに過ぎません。

真のDX、すなわち「トランスフォーメーション(変革)」とは、デジタル技術を駆使して、これまでにない顧客体験を提供したり、新たな収益源となるサービスを創出したり、業界の常識を覆すようなビジネスモデルを構築したりすることです。

例えば、単に工場の生産ラインを自動化して効率を上げるだけでなく、製品にセンサーを付けて稼働データを収集し、そのデータを分析して顧客に予知保全サービスを提供する。これがDXです。業務効率化によって生み出されたリソース(時間、人材、コスト)を、いかにして新たな価値創造へと再投資するか。この視点を持てない企業は、DXの果実を十分に得ることはできません。

DX推進に求められる6種類の人材

DXを成功させるためには、多様な専門性を持つ人材がチームとして機能することが不可欠です。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、DX推進に必要な人材として6つの職種を定義しています。これらの人材を全て自社で揃えるのは困難ですが、どのような役割が必要かを理解し、採用や育成、外部パートナーとの連携を検討する上で重要な指針となります。

参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進に向けた企業とIT人材の実態調査」

| 職種 | 主な役割 |

|---|---|

| プロデューサー | DXやデジタルビジネスの実現を主導するリーダー。経営層と連携し、全体の方向性を決定する。 |

| ビジネスデザイナー | DXやデジタルビジネスの企画・立案・推進を担う。ビジネスモデルやサービスを具体的に設計する。 |

| アーキテクト | DX関連システムの全体設計を行う。ビジネスと技術を繋ぐシステム構造をデザインする。 |

| データサイエンティスト・AIエンジニア | DXに関するデータ分析やAI技術の活用を担う。データからビジネス価値を創出する。 |

| UX/UIデザイナー | DX関連システムのユーザー体験を設計する。顧客や従業員にとって使いやすいデザインを実現する。 |

| エンジニア・プログラマー | DX関連システムの開発・実装・運用を担う。設計に基づき、実際にシステムを構築する。 |

① プロデューサー

プロデューサーは、DXプロジェクト全体の最高責任者(リーダー)です。経営トップと密に連携し、DXの目的やビジョンを明確化し、それを実現するための戦略を策定します。各部門や外部パートナーを巻き込みながら、プロジェクト全体を俯瞰し、強力なリーダーシップで変革を推進する役割を担います。経営的な視点と、テクノロジーへの深い理解、そして組織を動かす人間力が求められる、まさにDXの司令塔です。

② ビジネスデザイナー

ビジネスデザイナーは、DXによってどのような新しいビジネスやサービスを生み出すかを構想し、具体的に企画・立案する役割です。市場のトレンド、顧客の潜在的なニーズ、そして自社の強みを分析し、デジタル技術を活用した革新的なビジネスモデルを設計します。単なるアイデア出しに留まらず、事業計画の策定、収益モデルの構築、マーケティング戦略の立案まで、ビジネスの実現可能性を追求する能力が求められます。

③ アーキテクト

アーキテクト(ITアーキテクト)は、ビジネスデザイナーが描いたビジネスモデルを、技術的にどのように実現するかというシステム全体の設計図(アーキテクチャ)を描く役割です。ビジネス要件を技術要件に落とし込み、使用する技術(クラウド、AI、IoTなど)の選定、データ構造の設計、セキュリティの担保など、システムの根幹をなす構造をデザインします。ビジネスと技術の両方を深く理解し、両者の橋渡しをする重要なポジションです。

④ データサイエンティスト・AIエンジニア

データサイエンティストは、事業活動で得られる様々なデータを収集・分析し、そこからビジネスに有益な知見(インサイト)を抽出する専門家です。統計学や機械学習などの高度な分析手法を駆使し、顧客行動の予測、需要予測、製品の異常検知などを行います。AIエンジニアは、その分析結果を基に、AIモデルを構築し、システムに実装する役割を担います。DXにおけるデータドリブンな意思決定と価値創造の中核を担う人材です。

⑤ UX/UIデザイナー

UX(ユーザーエクスペリエンス)デザイナーは、顧客や従業員がシステムやサービスを利用する際の「体験」全体を設計する役割です。ユーザーが何に価値を感じ、何に不満を持つかを深く理解し、快適で満足度の高い体験をデザインします。UI(ユーザーインターフェース)デザイナーは、そのUXデザインに基づき、画面レイアウトやボタンの配置など、具体的で直感的に分かりやすい操作画面を設計します。どんなに優れた機能も、使いにくければ価値を発揮しません。 顧客中心のDXを実現する上で不可欠な存在です。

⑥ エンジニア・プログラマー

エンジニア・プログラマーは、アーキテクトが設計した仕様書に基づき、実際にプログラミング言語を用いてシステムやアプリケーションを開発・実装する役割です。アジャイル開発のようなスピーディーな開発手法に対応できるスキルや、クラウドネイティブな技術への理解が求められます。また、開発して終わりではなく、リリース後の運用・保守、継続的な改善までを担う、DXの実行部隊です。

DX推進に役立つおすすめツール

DXを効率的かつ効果的に進めるためには、適切なツールの活用が欠かせません。ここでは、多くの企業で導入され、DX推進の様々な局面で役立つ代表的なツールを「コミュニケーション」「情報共有」「データ管理・活用」の3つのカテゴリに分けて紹介します。これらのツールは、いずれもリアルタイムでの連携や共同作業を促進し、組織の壁を越えたコラボレーションを可能にします。

| ツール分類 | ツール名 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| コミュニケーション | Slack | チャンネルベース、豊富な外部連携、カスタマイズ性 |

| Microsoft Teams | Office 365とのシームレスな統合、ビデオ会議機能 | |

| Chatwork | シンプルなUI、タスク管理機能、国内企業に人気 | |

| 情報共有 | NotePM | マニュアル・ナレッジ共有に特化、テンプレート機能 |

| Confluence | 高機能Wiki、Jiraとの強力な連携、大規模開発向け | |

| Notion | ドキュメント、DB、タスク管理のオールインワン | |

| データ管理・活用 | Google Drive | G Suiteとの連携、強力な共同編集機能 |

| Dropbox | ファイル同期の信頼性、高度なセキュリティ機能 | |

| OneDrive for Business | Microsoft 365との統合、大容量ストレージ |

コミュニケーションを円滑にするツール

DX推進には、部門や役職の垣根を越えた、迅速でオープンなコミュニケーションが不可欠です。ビジネスチャットツールは、従来のメールに代わり、リアルタイム性の高い対話を実現します。

Slack

Slackは、世界中で広く利用されているビジネスチャットツールです。「チャンネル」と呼ばれるテーマ別の会話スペースで、プロジェクトや部署ごとに情報を整理できるのが最大の特徴です。豊富な外部アプリ連携機能を持ち、Google DriveやSalesforceなど、普段使っている様々なツールと繋げることで、業務の中心的なハブとして機能させることができます。

参照:Slack公式サイト

Microsoft Teams

Microsoft Teamsは、Microsoft 365(旧Office 365)に含まれるコミュニケーションプラットフォームです。WordやExcel、PowerPointといったOfficeアプリケーションとのシームレスな連携が強みで、Teams上でファイルの共同編集が簡単に行えます。高品質なビデオ会議機能も統合されており、チャットから会議までを一気通貫で実施できるため、Microsoft製品をメインで利用している企業におすすめです。

参照:Microsoft Teams公式サイト

Chatwork

Chatworkは、日本発のビジネスチャットツールで、国内での導入実績が豊富です。シンプルで直感的なインターフェースが特徴で、ITツールに不慣れな人でも使いやすい設計になっています。チャット内で「タスク管理」機能が使えるため、会話の中から発生した「やること」を漏れなく管理できる点が便利です。

参照:Chatwork公式サイト

情報共有を促進するツール

DXを推進する上で、個人の持つ知識やノウハウ(暗黙知)を組織全体の共有資産(形式知)に変えていくことが重要です。情報共有ツール(ナレッジマネジメントツール)は、そのためのプラットフォームを提供します。

NotePM

NotePMは、社内版Wikipediaのように、誰もが簡単に情報を書き込み、共有できるナレッジ共有ツールです。強力な検索機能と、見やすい階層構造で、欲しい情報に素早くアクセスできるのが特徴です。マニュアル作成、議事録共有、日報管理など、社内のあらゆるドキュメントを一元管理するのに適しており、「情報が見つからない」という課題を解決します。

参照:NotePM公式サイト

Confluence

Confluenceは、Atlassian社が提供する高機能なWikiツールです。特に、同社のプロジェクト管理ツール「Jira」との連携が強力で、ソフトウェア開発の現場で広く利用されています。豊富なテンプレートやマクロ機能を活用して、要件定義書や設計書、議事録などを体系的に管理できます。大規模なプロジェクトや、複雑な情報を構造化して管理したい場合に威力を発揮します。

参照:Atlassian Confluence公式サイト

Notion

Notionは、「オールインワン・ワークスペース」を謳う多機能な情報共有ツールです。ドキュメント作成、データベース、タスク管理、Wikiなど、様々な機能を一つのプラットフォームに統合しているのが最大の特徴です。ブロックを組み合わせるように自由自在にページを構築でき、プロジェクト管理から個人のメモまで、あらゆる情報を柔軟に管理できます。

参照:Notion公式サイト

データ管理・活用を効率化するツール

DXの中核をなすデータ活用のためには、まず社内のデータを安全かつ効率的に一元管理し、どこからでもアクセスできる環境が必要です。クラウドストレージサービスは、そのための基本的なインフラとなります。

Google Drive

Google Driveは、Googleが提供するクラウドストレージサービスです。Google ドキュメント、スプレッドシート、スライドといったGoogle Workspaceの各アプリケーションと完全に統合されており、複数人でのリアルタイム共同編集が非常にスムーズに行えます。強力な検索機能も特徴で、ファイル名だけでなく、ファイルの中身のテキストでも検索が可能です。

参照:Google Drive公式サイト

Dropbox

Dropboxは、クラウドストレージの先駆け的なサービスであり、ファイルの同期速度と安定性に定評があります。PC上の指定したフォルダをクラウドと自動で同期してくれるため、ユーザーは特別な操作を意識することなく、常に最新のファイルにアクセスできます。高度なセキュリティ機能や、詳細なアクセス権限設定も備えており、企業での利用にも適しています。

参照:Dropbox公式サイト

OneDrive for Business

OneDrive for Businessは、Microsoftが提供する法人向けのクラウドストレージです。Microsoft Teamsと同様、WordやExcelといったOfficeアプリケーションや、Windows OSとの親和性が非常に高いのが強みです。Microsoft 365のビジネスプランに含まれていることが多く、大容量のストレージを利用できるため、コストパフォーマンスに優れています。

参照:Microsoft OneDrive公式サイト