現代のビジネス環境において、企業の持続的な成長と競争力維持のために「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の導入は不可欠な経営課題となっています。しかし、「DXという言葉は聞くけれど、具体的に何をすれば良いのか分からない」「導入を進めたいが、失敗が怖い」と感じている経営者や担当者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、DXの基本的な定義から、なぜ今導入が必要なのかという背景、導入によって得られるメリット、そして失敗しないための具体的な進め方までを7つのステップで網羅的に解説します。さらに、導入時に直面しやすい課題や、それを乗り越えるためのポイント、推進に役立つツールやサービスについても詳しくご紹介します。

本記事を読み終える頃には、DX導入の全体像を明確に理解し、自社で取り組むべき最初の一歩を踏み出すための具体的な道筋が見えているはずです。

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DX導入の進め方を理解する上で、まずその定義と関連用語との違いを正確に把握しておくことが不可欠です。DXは単なるITツールの導入を指す言葉ではありません。その本質は、デジタル技術を駆使してビジネスモデルや組織文化そのものを根本から変革し、新たな価値を創造することにあります。この章では、DXの正確な定義、そして混同されがちな「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」「IT化」との違いを明確に解説します。

DXの定義

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、2004年にスウェーデンのウメオ大学教授であるエリック・ストルターマン氏によって提唱された概念で、「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という考え方が元になっています。

ビジネスにおけるDXについて、日本の経済産業省は「DX推進ガイドライン」の中で次のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

(参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)Ver. 1.0」)

この定義から分かるように、DXの核心は以下の3つの要素に集約されます。

- データとデジタル技術の活用: AI、IoT、クラウド、ビッグデータなどの先進技術を事業の基盤として活用する。

- ビジネスモデルの変革: 既存の製品やサービス、収益構造を見直し、デジタル時代に即した新たなビジネスモデルを創出する。

- 組織・文化の変革: 業務プロセス、組織構造、従業員の働き方、意思決定の仕組み、企業文化といった、企業活動の根幹を成す部分まで変革する。

つまり、DXとは単にデジタルツールを導入して業務を効率化するだけでなく、デジタルを前提とした企業体質へと生まれ変わり、継続的に価値を創出し続けるための全社的な変革活動なのです。例えば、紙の請求書を電子化するのはDXの一歩手前の段階であり、その電子化されたデータを活用して経営判断を迅速化したり、新たな金融サービスを生み出したりすることこそが、真のDXと言えるでしょう。

デジタイゼーション・デジタライゼーションとの違い

DXをより深く理解するためには、「デジタイゼーション(Digitization)」と「デジタライゼーション(Digitalization)」という2つの類似概念との違いを明確に区別することが重要です。この3つの言葉は、デジタル化の進展段階を示すものとして捉えることができます。

| 概念 | 定義 | 具体例 | 目的 |

|---|---|---|---|

| デジタイゼーション | アナログ・物理データのデジタルデータ化(部分的なデジタル化) | ・紙の書類をスキャンしてPDF化する ・会議の音声を録音してデータ化する ・手書きの顧客名簿をExcelに入力する |

業務の効率化(省力化) |

| デジタライゼーション | 個別の業務・製造プロセスのデジタル化(プロセス全体のデジタル化) | ・RPAを導入して定型業務を自動化する ・SFA/CRMを導入して営業プロセスを管理する ・Web会議システムを導入して会議をオンライン化する |

特定プロセスの効率化・付加価値向上 |

| DX | 組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化、ビジネスモデルの変革 | ・収集したデータを分析し、新たなサービスを創出する ・製造業が製品にセンサーを付け、保守サービスで収益を上げる ・組織文化を変革し、データに基づいた意思決定を定着させる |

競争優位性の確立、新たな価値創造 |

デジタイゼーション(Digitization)は、DXへの最初のステップであり、最も基本的な段階です。これは、これまでアナログで管理していた情報をデジタル形式に変換するプロセスを指します。例えば、山積みの紙の書類をスキャナーで読み取ってPDFファイルにしたり、手書きの伝票を会計ソフトに入力したりする行為がこれにあたります。この段階の目的は、物理的な制約から情報を解放し、コンピュータで扱えるようにすることにあります。

次に、デジタライゼーション(Digitalization)は、デジタイゼーションによって変換されたデータを活用し、特定の業務プロセス全体をデジタル化・自動化することを指します。例えば、SFA(営業支援システム)を導入して顧客情報や商談進捗を一元管理し、営業活動全体を効率化する、あるいは、RPA(Robotic Process Automation)ツールを使って、これまで手作業で行っていたデータ入力やレポート作成を自動化する、といった取り組みが該当します。ここでは、個別の業務がデジタル技術によって最適化され、生産性が向上します。

そして、DX(デジタルトランスフォーメーション)は、これらのデジタイゼーションやデジタライゼーションを前提とし、さらにその先にある全社的な変革を目指すものです。特定の業務プロセスの効率化に留まらず、デジタル技術とデータを活用して、企業全体のビジネスモデルや組織のあり方、さらには企業文化までをも根本から変革し、新たな顧客価値を創造し、競争上の優位性を確立することを目的とします。デジタイゼーションとデジタライゼーションが「手段」であるのに対し、DXは「目的」であり、経営戦略そのものと言えるでしょう。

IT化との違い

「DX」と「IT化」もまた、しばしば混同される言葉ですが、その目的とスコープ(範囲)において明確な違いがあります。

| 比較軸 | IT化 | DX(デジタルトランスフォーメーション) |

|---|---|---|

| 目的 | 既存業務の効率化・コスト削減 | 新たな価値創造・ビジネスモデルの変革 |

| 主体 | IT部門が中心 | 経営層・全社が中心 |

| 視点 | 守りの視点(業務改善) | 攻めの視点(競争力強化) |

| 範囲 | 既存プロセスの部分最適 | 全社的なプロセス・組織文化の全体最適 |

| 技術 | 既存技術の活用が中心 | AI、IoT、クラウドなどの先進技術を積極的に活用 |

IT化は、主に既存の業務プロセスを維持したまま、コンピュータやITツールを導入することで、業務の効率化やコスト削減を目指す取り組みを指します。いわば「守りのIT」とも言えるでしょう。例えば、手作業で行っていた勤怠管理をシステム化したり、社内サーバーを導入してファイル共有を円滑にしたりすることがIT化にあたります。ここでの主役はIT部門であり、目的はあくまで現状の業務をより良くすること(改善)にあります。

一方、DXは、IT化を包含しつつも、その目的は遥かに壮大です。DXはデジタル技術を前提として、ビジネスのあり方そのものを再定義し、新たな価値やサービスを生み出すことで、企業の競争力を根本から強化することを目指します。これは「攻めのIT」であり、経営戦略と密接に結びついています。したがって、推進の主体はIT部門だけでなく、経営トップが強いリーダーシップを発揮し、全部門を巻き込んで全社的に取り組む必要があります。

簡単に言えば、IT化が「馬車をより速く走らせるための改良」だとしたら、DXは「自動車を発明すること」に例えられます。IT化は既存の枠組みの中での改善ですが、DXはゲームのルールそのものを変えてしまうような、非連続的な変革を意味するのです。DXを成功させるためには、この本質的な違いを理解し、単なるツール導入に終わらせない強い意志が求められます。

なぜ今DXの導入が必要なのか

多くの企業がDXの重要性を認識し、その導入を急いでいる背景には、避けては通れない深刻な課題と、急速に変化するビジネス環境があります。何もしなければ現状維持すら難しく、企業の存続そのものが危ぶまれる時代に突入しているのです。この章では、今まさにDXに取り組むべき3つの大きな理由を深掘りしていきます。

深刻化する「2025年の崖」問題

DXの必要性を語る上で、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で警鐘を鳴らした「2025年の崖」という問題は避けて通れません。これは、多くの日本企業が抱えるレガシーシステム(時代遅れの古い基幹システム)を刷新できなければ、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があるという衝撃的な指摘です。

(参照:経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」)

「2025年の崖」が引き起こされる主な要因は以下の通りです。

- システムの複雑化・ブラックボックス化: 長年の増改築を繰り返した結果、多くの企業の基幹システムは、全体像を誰も把握できていない「秘伝のタレ」のような状態になっています。ドキュメントも残っておらず、開発当時の担当者も退職しているため、改修やデータ連携が極めて困難になります。

- IT予算の硬直化: 企業のIT関連予算の多くが、これらレガシーシステムの維持・保守費用に費やされています(レポートでは9割以上を占めるケースもあると指摘)。その結果、AIやIoTといった新たなデジタル技術への投資、つまり未来への投資に資金を振り向ける余裕がなくなってしまいます。

- IT人材の不足と高齢化: 2025年には、IT人材の不足が約43万人に拡大すると予測されています。特に、COBOLなどの古いプログラミング言語を扱える技術者が定年退職を迎えることで、レガシーシステムの維持すら困難になる事態が懸念されます。

- サイバーセキュリティリスクの増大: 古いシステムは最新のセキュリティ対策に対応できず、サイバー攻撃や情報漏洩のリスクが日に日に高まります。ひとたび重大なインシデントが発生すれば、事業継続に深刻なダメージを与えかねません。

これらの問題が放置されると、企業は新しいビジネスモデルへの変革や、市場の変化への迅速な対応ができなくなります。その結果、デジタル時代における競争に敗れ、グローバル市場から取り残されてしまうのです。「2025年の崖」とは、単なるITの問題ではなく、日本企業全体の競争力に関わる経営上の重大な危機であり、これを乗り越えるための処方箋こそがDXなのです。レガシーシステムを刷新し、データを自由に活用できる身軽なIT基盤を構築することは、もはや待ったなしの課題と言えるでしょう。

ビジネス環境や消費者行動の急速な変化

現代のビジネス環境は、かつてないスピードで変化しています。特に、テクノロジーの進化は消費者の行動様式を根底から変え、企業と顧客の関係性を再定義するよう迫っています。

消費者行動の変化として最も顕著なのが、スマートフォンの普及による「常時接続社会」の到来です。消費者はいつでもどこでも情報を収集し、商品を比較検討し、オンラインで購入し、SNSで体験を共有します。企業が提供する情報を一方的に受け取るだけでなく、自らが能動的に情報を探し、発信する主体となりました。これにより、顧客接点(タッチポイント)は、店舗や営業担当者といった物理的な場から、Webサイト、SNS、アプリなど、デジタル空間へと大きくシフトしました。

このような状況下で、企業には顧客一人ひとりのニーズや状況に合わせた、パーソナライズされた体験(CX:カスタマーエクスペリエンス)の提供が求められています。例えば、ECサイトでの閲覧履歴や購買履歴に基づいたおすすめ商品の表示、位置情報を活用した近隣店舗のクーポン配信、チャットボットによる24時間365日の問い合わせ対応など、デジタル技術を活用して顧客とのエンゲージメントを深める取り組みが競争優位に直結します。

さらに、COVID-19のパンデミックは、このデジタルシフトを決定的に加速させました。テレワークやオンライン会議が常態化し、Eコマースやフードデリバリー、オンライン学習などの非接触型サービスの需要が爆発的に増加しました。このような社会全体の不可逆的な変化に対応できなければ、企業は顧客から選ばれなくなってしまいます。DXは、こうした変化に対応し、デジタルを前提とした新しい顧客との関係性を構築するための必須の経営戦略なのです。

新しいビジネスモデルによる競争の激化

デジタル技術の進化は、従来の業界の垣根を溶かし、全く新しいビジネスモデルを持つ新規参入者(デジタル・ディスラプター)による競争を激化させています。

代表的な例が、GAFA(Google, Amazon, Facebook, Apple)に代表される巨大デジタルプラットフォーマーの存在です。彼らは圧倒的なデータ量と技術力を武器に、検索、Eコマース、広告、金融、ヘルスケアなど、あらゆる領域に事業を拡大し、既存の業界地図を塗り替えています。

また、業界に特化したスタートアップ企業も、デジタル技術を活用して従来のビジネスモデルを破壊(ディスラプション)しています。

- 金融業界: FinTech企業が、スマートフォンアプリで完結する決済、送金、資産運用サービスを提供し、従来の銀行のあり方を揺るがしています。

- 交通業界:ライドシェアサービスが、タクシー業界のビジネスモデルに大きな影響を与えています。

- 宿泊業界:民泊プラットフォームが、ホテル業界の強力な競合となっています。

- 製造業界: 従来の「モノを売って終わり」というモデルから、製品にセンサーを取り付けて稼働状況を監視し、そのデータに基づいて予知保全やコンサルティングといったサービスを提供する「コト売り(リカーリングモデル)」へシフトする動きが加速しています。

これらの新しい競合は、レガシーシステムのような足枷がなく、顧客データという「21世紀の石油」を巧みに活用して、スピーディーかつ低コストに質の高いサービスを提供します。既存企業が旧来のビジネスモデルや業務プロセスに固執していると、価格競争力でも、顧客体験の質でも太刀打ちできなくなり、気づいたときには市場シェアを奪われているという事態に陥りかねません。

このような異業種からの挑戦者やデジタルネイティブな企業と伍していくためには、自らもDXを推進し、データ駆動型のビジネスモデルへと変革していく以外に道はありません。DXは、もはや「やれば儲かる」という選択肢ではなく、「やらなければ生き残れない」という必須の生存戦略なのです。

DXを導入する4つのメリット

DXの導入は、多くの困難を伴う一方で、それを乗り越えた先には計り知れないほどの大きなメリットが待っています。それは単なる業務改善に留まらず、企業の成長を加速させ、持続可能な経営基盤を築くための強力な原動力となります。ここでは、DXを導入することで得られる代表的な4つのメリットについて、具体的に解説します。

① 生産性の向上と業務の効率化

DX導入による最も直接的で分かりやすいメリットが、生産性の劇的な向上と業務の効率化です。これは、DXの初期段階であるデジタイゼーションやデジタライゼーションを通じて実現されます。

- 定型業務の自動化: RPA(Robotic Process Automation)やAI-OCR(AI技術を活用した光学的文字認識)といった技術を活用することで、これまで人間が時間をかけて行っていたデータ入力、伝票処理、請求書発行、レポート作成などの定型業務を自動化できます。これにより、従業員は単純作業から解放され、より創造的で付加価値の高い業務、例えば企画立案や顧客との対話、課題解決などに集中できるようになります。これは人手不足に悩む企業にとって、非常に大きな効果をもたらします。

- 情報共有の迅速化とペーパーレス化: クラウドストレージやグループウェア、ビジネスチャットツールなどを導入することで、社内の情報共有が格段にスムーズになります。部署や拠点の壁を越えて、いつでもどこでも必要な情報にアクセスできるようになり、意思決定のスピードが向上します。また、会議資料や申請書類などを電子化するペーパーレス化は、印刷コストや保管スペースの削減はもちろん、書類を探す手間や紛失リスクの低減にも繋がります。

- データの一元管理と活用: 従来、営業、マーケティング、製造、経理など、各部門でバラバラに管理されていたデータを、ERP(統合基幹業務システム)やCRM(顧客関係管理)、SFA(営業支援システム)などを通じて一元管理できるようになります。これにより、部門間の連携が強化されるだけでなく、全社的な視点でのデータ分析が可能となり、経営状況の正確な把握や、より精度の高い需要予測が実現します。

これらの取り組みは、単に時間を短縮するだけでなく、ヒューマンエラーの削減や業務品質の向上にも貢献し、組織全体の生産性を底上げします。効率化によって生まれた時間やリソースを、新たな価値創造のための活動に再投資することで、企業は成長の好循環を生み出すことができるのです。

② 新規事業や革新的なサービスの創出

DXの真価は、既存業務の効率化に留まらず、これまで不可能だった新しいビジネスや革新的なサービスを生み出す点にあります。DXによって企業は、事業活動を通じて得られる膨大なデータを「宝の山」に変えることができます。

- データに基づいた顧客理解の深化: CRMやMA(マーケティングオートメーション)ツールで蓄積された顧客の購買履歴、Webサイトの行動履歴、問い合わせ内容といったデータを分析することで、顧客の潜在的なニーズや、これまで気づかなかったインサイトを発見できます。この深い顧客理解が、新たな商品開発やサービス改善の出発点となります。

- 「モノ売り」から「コト売り」へのシフト: 製造業において、製品にIoTセンサーを取り付け、稼働データをリアルタイムで収集・分析する取り組みが進んでいます。これにより、製品が故障する前に予兆を検知してメンテナンスを行う「予知保全サービス」や、機器の稼働効率を最適化するコンサルティングなど、継続的な収益を生むサービスモデル(リカーリングモデル)への転換が可能になります。これは、単にモノを売るビジネスから、顧客の課題解決という「コト」を提供するビジネスへの変革です。

- 異業種との連携による新たな価値共創: デジタルプラットフォームを介して、自社の持つデータや技術を他社のものと組み合わせることで、一社では実現できなかった新しいサービスを生み出すことができます(オープンイノベーション)。例えば、自動車メーカーが保険会社と連携し、運転データを基に保険料が変動するテレマティクス保険を提供するようなケースが挙げられます。

このように、DXは企業にデータという新たな経営資源をもたらし、それを活用してビジネスモデルそのものを再構築することを可能にします。変化の激しい市場において、継続的にイノベーションを起こし続ける能力は、企業の持続的成長に不可欠です。

③ 企業競争力の強化

生産性の向上や新規事業の創出といったメリットは、最終的に企業の総合的な競争力の強化に繋がります。DXを推進する企業は、変化の激しい市場環境において、他社に対する明確な優位性を築くことができます。

- 市場変化への迅速な対応力(アジリティ)の向上: DXによってデータがリアルタイムで可視化され、迅速な意思決定が可能になることで、市場のトレンドや顧客ニーズの変化に素早く対応できるようになります。レガシーシステムに縛られた企業が数ヶ月かけて対応するところを、数週間、あるいは数日で対応できる俊敏性(アジリティ)は、現代のビジネスにおいて決定的な競争力となります。

- 顧客体験(CX)の向上によるロイヤリティ獲得: デジタル技術を活用して、顧客一人ひとりに最適化されたシームレスな体験を提供することで、顧客満足度は大きく向上します。優れた顧客体験は、顧客のブランドに対する愛着や信頼(ロイヤリティ)を育み、価格競争に陥らない安定した収益基盤を築きます。リピート購入や、知人への推奨(口コミ)にも繋がり、LTV(顧客生涯価値)の最大化に貢献します。

- データ駆動型経営の実現: 勘や経験だけに頼る経営から、データを根拠とした客観的で合理的な意思決定を行う「データ駆動型経営」へと移行できます。これにより、経営判断の精度が向上し、事業リスクを低減させるとともに、新たな成長機会を的確に捉えることができます。

これらの要素が複合的に作用することで、DXを推進した企業とそうでない企業との間には、時間と共に埋めがたい差が生まれます。DXは、将来にわたって企業が市場で勝ち残るための強力な武器となるのです。

④ 働き方改革の推進と従業員満足度の向上

DXのメリットは、顧客や業績といった対外的な側面だけではありません。従業員の働き方や満足度といった、組織内部にも多大な好影響をもたらします。

- 柔軟な働き方の実現: クラウドベースのツールや仮想デスクトップ(VDI)などを活用することで、時間や場所にとらわれない働き方が可能になります。テレワークやリモートワークの推進は、従業員の通勤負担を軽減し、ワークライフバランスの向上に直結します。これは、育児や介護といった事情を抱える従業員が働き続けやすい環境を整えることにも繋がり、多様な人材が活躍できるダイバーシティの推進にも貢献します。

- 従業員エンゲージメントの向上: 定型的な単純作業から解放された従業員は、より創造的で満足度の高い仕事に従事できます。また、自らの業務がデータによって可視化され、会社の業績に貢献している実感を得やすくなることも、仕事へのモチベーションや組織への帰属意識(エンゲージメント)を高める要因となります。

- 優秀な人材の獲得と定着: 魅力的な労働環境は、人材採用における大きなアドバンテージとなります。特に、デジタルネイティブ世代の若手人材は、時代遅れのシステムや非効率な業務プロセスを敬遠する傾向にあります。DXを推進し、先進的で合理的な働き方を提供できる企業は、優秀な人材にとって魅力的な職場と映り、採用競争において優位に立つことができます。

従業員は企業の最も重要な資産であり、その満足度やエンゲージメントは、企業の創造性や生産性の源泉です。DXを通じて従業員が働きやすい環境を整備することは、巡り巡って企業全体の競争力を高めるための重要な投資と言えるでしょう。

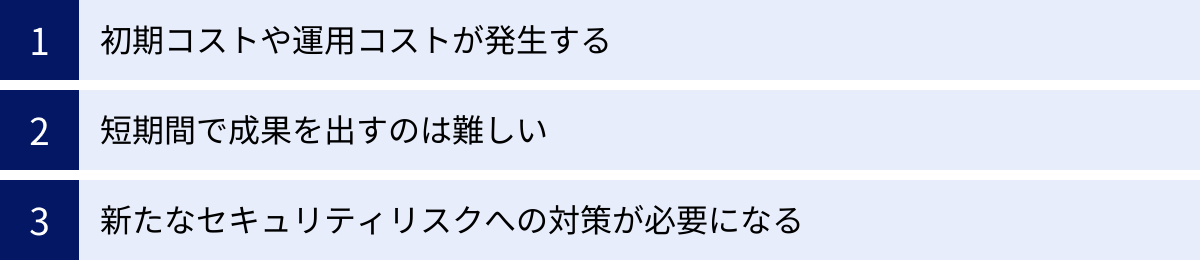

DX導入で注意すべき3つのポイント

DXは企業に多くのメリットをもたらす一方で、その導入プロセスは決して平坦な道のりではありません。メリットばかりに目を向けて安易に始めると、思わぬ落とし穴にはまり、計画が頓挫してしまう可能性もあります。ここでは、DX導入に着手する前に必ず理解しておくべき3つの注意点(デメリットやリスク)について解説します。

① 初期コストや運用コストが発生する

DXの推進には、相応の投資が不可欠です。これは、多くの企業、特に体力に乏しい中小企業にとって、導入をためらう大きな要因の一つとなっています。DXに関連するコストは、大きく「初期コスト」と「運用コスト」に分けられます。

- 初期コスト(イニシャルコスト):

- ハードウェア・ソフトウェア導入費用: 新たなサーバーやPC、ネットワーク機器の購入費用、SaaS(Software as a Service)などのクラウドサービスの初期設定費用、パッケージソフトウェアのライセンス購入費用などが含まれます。

- システム開発・コンサルティング費用: 自社の業務に合わせてシステムを独自に開発する場合(スクラッチ開発)や、既存システムを改修する場合には、多額の開発費用が発生します。また、DX戦略の策定やプロジェクト推進のために外部のコンサルティング会社に依頼する場合も、専門的な知見に対する対価が必要となります。

- 教育・研修費用: 新しいシステムやツールを従業員が使いこなせるようにするための研修費用や、DX人材を育成するためのリスキリング(学び直し)にかかる費用も考慮しなければなりません。

- 運用コスト(ランニングコスト):

- クラウドサービスの月額・年額利用料: 近年主流となっているSaaSは、初期費用を抑えられる反面、利用する限り月額や年額の利用料が継続的に発生します。利用ユーザー数やデータ量に応じて費用が変動するプランも多く、将来的なコスト増を見込んでおく必要があります。

- 保守・メンテナンス費用: 導入したシステムの維持管理、アップデート対応、障害発生時の復旧作業などにかかる費用です。自社でIT人材を抱える場合は人件費として、外部に委託する場合は保守契約料として発生します。

- セキュリティ対策費用: 新たなセキュリティソフトのライセンス費用や、セキュリティ監視サービスの利用料など、高度化するサイバー攻撃から情報を守るための費用も継続的に必要です。

これらのコストは、DXの規模や内容によって大きく変動します。重要なのは、これらの投資を単なる「費用」として捉えるのではなく、将来の成長や競争力強化のための「戦略的投資」と位置づけることです。そのためには、導入前に投資対効果(ROI)を慎重に試算し、経営層の理解を得た上で、明確な予算計画を立てることが不可欠です。

② 短期間で成果を出すのは難しい

経営層からは「多額の投資をするのだから、すぐにでも目に見える成果を出してほしい」というプレッシャーがかかりがちですが、DXは組織文化の変革を伴う長期的な取り組みであり、短期間で劇的な成果を上げるのは極めて難しいという現実を、関係者全員が理解しておく必要があります。

DXが「魔法の杖」ではない理由はいくつかあります。

- 全社的な変革には時間がかかる: DXはIT部門だけの取り組みではありません。業務プロセスの変更には現場部門の協力が不可欠であり、時には強い抵抗に遭うこともあります。新しい働き方や意思決定のプロセスが組織全体に浸透し、文化として定着するまでには、数年単位の時間がかかるのが一般的です。

- 効果測定の難しさ: 業務効率化によるコスト削減のような定量的な効果は比較的測定しやすいですが、顧客満足度の向上、従業員エンゲージメントの向上、企業文化の変革といった定性的な効果は、すぐに数値として現れにくいものです。これらの効果をどのように測定し、評価するかという指標(KPI)をあらかじめ設定しておくことが重要です。

- 試行錯誤のプロセスが必須: DXの道のりに、すべての企業に当てはまる唯一絶対の正解はありません。自社の状況に合わせて仮説を立て、小さな規模でテスト(PoC: Proof of Concept)を行い、その結果を分析して改善を繰り返すという、アジャイルなアプローチが求められます。この試行錯誤のプロセスには、当然ながら時間と労力がかかります。

もし短期間での成果を求めすぎると、現場は疲弊し、目先の小さな成功に囚われて、本来目指すべき大きな変革を見失ってしまう危険性があります。DXは短距離走ではなく、ゴールまでの道のりが長いマラソンであると認識し、途中で成果が見えにくくても諦めずに粘り強く取り組み続ける覚悟が、経営トップから現場の従業員まで、関わるすべての人に求められます。

③ 新たةセキュリティリスクへの対策が必要になる

DXの推進は、利便性や効率性を高める一方で、新たなサイバーセキュリティリスクを増大させるという側面も持っています。デジタル化が進めば進むほど、企業の重要な情報資産がサイバー攻撃の標的となる可能性が高まるため、対策は不可欠です。

DXに伴う主なセキュリティリスクには、以下のようなものが挙げられます。

- クラウド利用に伴うリスク: クラウドサービスは利便性が高い反面、設定ミスによる情報漏洩や、サービス提供者のセキュリティ体制への依存といったリスクを伴います。ID・パスワードの管理が不十分だと、不正アクセスの温床となり得ます。

- テレワーク環境の脆弱性: 社外から社内ネットワークへアクセスする機会が増えることで、攻撃の侵入口も増加します。従業員の私物端末(BYOD)の利用や、セキュリティの甘い家庭用Wi-Fiからのアクセスは、マルウェア感染や情報漏洩のリスクを高めます。

- IoT機器への攻撃: 工場の生産ラインやインフラ設備に接続されたIoT機器がサイバー攻撃を受けると、生産停止や社会インフラの麻痺といった、事業継続に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

- サプライチェーン攻撃: 取引先や関連会社など、セキュリティ対策が手薄な企業を踏み台にして、標的とする大企業へ侵入する攻撃も増加しています。自社だけでなく、サプライチェーン全体のセキュリティレベルを考慮する必要があります。

これらのリスクに対応するためには、従来のように社内と社外を明確に区別し、境界線で防御する「境界型セキュリティ」だけでは不十分です。「すべてのアクセスは信頼できない」という前提に立ち、通信を都度検証する「ゼロトラストセキュリティ」の考え方を取り入れることが重要になります。具体的には、多要素認証(MFA)の導入、アクセス権限の最小化、すべての通信の暗号化、ログの監視と分析といった多層的な防御策を講じる必要があります。

DXによる攻めのビジネス変革と、セキュリティという守りの強化は、常に一体で考えなければならない車の両輪です。セキュリティ対策を後回しにすると、せっかくのDXの成果が一瞬にして水泡に帰す可能性があることを、肝に銘じておく必要があります。

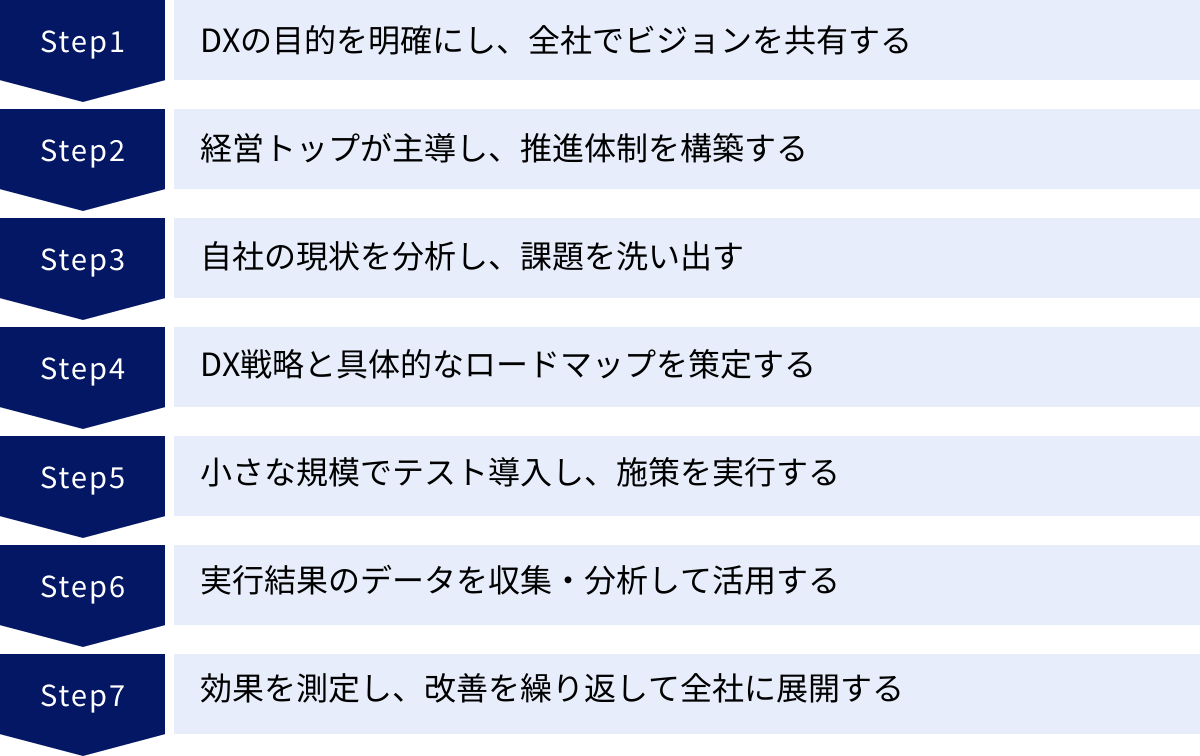

DX導入の進め方7ステップ

DXを成功に導くためには、思いつきでツールを導入するのではなく、明確なビジョンと戦略に基づいた計画的なアプローチが不可欠です。ここでは、DX導入を体系的に進めるための標準的な7つのステップを、具体的なアクションと共に解説します。このステップを一つひとつ着実に実行していくことが、失敗のリスクを減らし、成果を最大化する鍵となります。

① DXの目的を明確にし、全社でビジョンを共有する

DX導入の旅は、「何のためにDXを推進するのか?」という根本的な問いに答えることから始まります。この最初のステップが、プロジェクト全体の方向性を決定づける最も重要な羅針盤となります。

- 目的(Why)の定義:

技術やツールの導入(How/What)から入るのではなく、まずは自社が抱える経営上の本質的な課題は何かを突き詰めます。「生産性を30%向上させる」「新たなサブスクリプションモデルで売上比率20%を目指す」「顧客満足度を10ポイント向上させる」など、具体的で測定可能な言葉で目的を定義することが重要です。この目的は、経営理念や中期経営計画と連動している必要があります。 - ビジョンの策定:

定義した目的の先にある、「DXによって自社がどのような姿になりたいのか」という未来像(ビジョン)を描きます。例えば、「データとAIを駆使して、お客様一人ひとりに最適な健康ソリューションを提供するリーディングカンパニーになる」といった、従業員がワクワクし、共感できるような魅力的なビジョンを掲げることが、全社を巻き込むための原動力となります。 - ビジョンの共有と浸透:

策定した目的とビジョンは、経営トップ自らの言葉で、全従業員に対して繰り返し、粘り強く伝え続ける必要があります。社内報、全体朝礼、タウンホールミーティングなど、あらゆる機会を通じて発信し、「なぜ今、会社は変わらなければならないのか」「この変革は、自分たちの仕事や将来にどう繋がるのか」を丁寧に説明し、理解と共感を醸成します。DXは全社員参加のプロジェクトであるという意識を植え付けることが、このステップのゴールです。

② 経営トップが主導し、推進体制を構築する

DXは、特定の部署だけで完結するものではなく、組織の壁を越えた全社的な変革です。そのため、経営トップの強力なコミットメントと、それを実行するための推進体制の構築が不可欠です。

- 経営トップのリーダーシップ:

DXの最高責任者は、CIO(最高情報責任者)やIT部門長ではなく、CEO(最高経営責任者)自身であるべきです。経営トップがDX推進を最優先の経営課題と位置づけ、予算や人材といったリソースの確保に責任を持ち、変革に伴う部門間の対立や抵抗勢力が現れた際には、それを乗り越えるための強いリーダーシップを発揮する必要があります。 - DX推進組織の設置:

DXを強力にドライブするため、社長直下に専門の「DX推進室」や「デジタルトランスフォーメーション部」のような組織を設置することが有効です。この組織は、IT部門だけでなく、経営企画、マーケティング、営業、製造など、各事業部門からエース級の人材を集めた横断的なチームで構成するのが理想です。彼らがハブとなり、各部門と連携しながら全社的なDXを推進します。 - 役割と責任の明確化:

推進体制の中で、誰が何に対して責任を持つのかを明確に定義します。プロジェクト全体の意思決定者、各施策の実行責任者、現場との調整役など、役割分担をクリアにすることで、迅速でスムーズなプロジェクト進行が可能になります。

③ 自社の現状を分析し、課題を洗い出す

目的地(ビジョン)が決まったら、次に行うべきは現在地(As-Is)の正確な把握です。自社の現状を客観的に分析し、ビジョンとのギャップ、すなわちDXで解決すべき具体的な課題を洗い出します。

- 業務プロセスの可視化:

各部門の業務フローを詳細にヒアリングし、「誰が」「いつ」「何を」「どのように」行っているかを可視化します。この過程で、非効率な作業、属人化している業務、部門間の連携不足といった問題点が浮き彫りになります。 - ITシステムの評価:

現在使用しているITシステムの一覧を作成し、それぞれのシステムの役割、導入年、保守費用、他システムとの連携状況などを評価します。特に、ブラックボックス化しているレガシーシステムの存在や、データが部門ごとにサイロ化(分断)している状況は、DXの大きな阻害要因となるため、重点的に洗い出します。 - 組織・人材の分析:

従業員のITリテラシーやデジタルスキルのレベル、データ活用の文化が根付いているか、変化に対する抵抗感はどの程度か、といった組織文化や人材面の現状を把握します。アンケートやインタビューなどを通じて、現場の生の声を聞くことも重要です。 - フレームワークの活用:

SWOT分析(強み、弱み、機会、脅威)や3C分析(自社、競合、顧客)といったフレームワークを活用することで、より体系的かつ網羅的に現状分析を行うことができます。

このステップで洗い出された課題の一つひとつが、次のDX戦略を策定するための重要なインプットとなります。

④ DX戦略と具体的なロードマップを策定する

現状分析で明らかになった課題を基に、ビジョンを実現するための具体的な道筋、すなわちDX戦略と実行計画(ロードマップ)を策定します。

- 課題の優先順位付け:

洗い出された課題をすべて同時に解決することは不可能です。「重要度」と「緊急度」の2軸でマトリクスを作成し、どの課題から着手すべきか優先順位を決定します。この際、「ビジネスインパクトの大きさ」や「実現のしやすさ」も考慮に入れると良いでしょう。 - 具体的な施策の立案:

優先順位の高い課題を解決するために、どのようなデジタル技術やツールを導入し、どのように業務プロセスを変更するのか、具体的な施策に落とし込みます。例えば、「営業部門の報告業務の非効率」という課題に対して、「SFAを導入し、スマートフォンからの日報入力を可能にする」といった具体的なアクションプランを考えます。 - KPI(重要業績評価指標)の設定:

各施策の進捗と成果を客観的に測定するためのKPIを設定します。「SFA導入」という施策であれば、「営業担当者の日報作成時間の削減率」「商談化率の向上率」「成約率の向上率」などがKPIとなり得ます。 - ロードマップの作成:

いつまでに、どの施策を実行するのかを時系列で示したロードマップを作成します。短期(〜1年)、中期(1〜3年)、長期(3年〜)といったフェーズに分け、それぞれのフェーズで達成すべき目標とKPIを明確にします。このロードマップが、DXプロジェクト全体の工程表となります。

⑤ 小さな規模でテスト導入し、施策を実行する

策定したロードマップに基づき、いよいよ施策の実行に移ります。しかし、ここで重要なのは、いきなり全社規模で大々的に始めるのではなく、まずは特定の部門や業務に限定して小さな規模で試す(スモールスタート)ことです。

- PoC(Proof of Concept:概念実証)の実施:

新しい技術やソリューションが、自社の環境で本当に期待通りの効果を発揮するのかを検証するためにPoCを実施します。例えば、特定の部署の数名に新しいツールを試用してもらい、操作性や効果についてフィードバックを収集します。これにより、本格導入後の「こんなはずではなかった」という失敗を防ぎ、リスクを最小限に抑えることができます。 - アジャイルなアプローチ:

ウォーターフォール型のように最初に完璧な計画を立ててその通りに進めるのではなく、「計画→実行→評価→改善」のサイクルを短期間で何度も繰り返すアジャイルなアプローチが有効です。市場や技術の変化に柔軟に対応しながら、少しずつ改善を重ねていくことで、施策の精度を高めていきます。 - 現場の巻き込み:

テスト導入の段階から、実際にそのツールやシステムを使うことになる現場の従業員を積極的に巻き込むことが成功の鍵です。彼らの意見やフィードバックを真摯に受け止め、改善に反映させることで、当事者意識が芽生え、全社展開時のスムーズな導入に繋がります。

⑥ 実行結果のデータを収集・分析して活用する

スモールスタートで実行した施策の結果を、勘や感覚ではなく、必ずデータに基づいて客観的に評価します。このステップが、データ駆動型文化を組織に根付かせるための重要なトレーニングとなります。

- データ収集の仕組み化:

施策の実行と同時に、あらかじめ設定したKPIに関するデータを収集する仕組みを整えます。ツールの利用ログ、業務にかかった時間、エラーの発生件数、顧客からのアンケート結果など、定量的・定性的なデータを幅広く集めます。 - 効果測定と要因分析:

収集したデータを分析し、KPIが目標を達成できたか、できなかったかを評価します。目標を達成できた場合は、その成功要因は何かを分析します。達成できなかった場合は、その原因はどこにあるのか(ツールの使い勝手が悪い、研修が不十分、業務フローに問題があるなど)を深掘りします。 - 成功・失敗事例のナレッジ化:

分析結果から得られた学びや知見(「こういう使い方をすると効果が高い」「この機能はあまり使われない」など)は、必ずドキュメント化し、社内のナレッジとして蓄積・共有します。これらのナレッジが、後の施策や全社展開の際の貴重な財産となります。

⑦ 効果を測定し、改善を繰り返して全社に展開する

テスト導入とデータ分析によって有効性が確認された施策は、いよいよ全社へと展開していくフェーズに入ります。

- 改善と計画の見直し:

テスト導入で得られたフィードバックや分析結果を基に、導入計画やツール設定、研修内容などを改善します。このPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回し続けることが、DXの成功確率を高めます。 - 段階的な横展開:

テスト導入で成功したモデルケースを、他の部署や拠点に段階的に展開していきます。一気に全社に広げるのではなく、まずは類似した課題を抱える部署から始めるなど、着実に成功実績を積み重ねていくことが、全社的なコンセンサス形成に繋がります。 - 継続的なモニタリングと評価:

全社展開後も、KPIのモニタリングを継続し、DXがもたらすビジネスインパクトを定期的に評価します。そして、その結果を経営層や全従業員に共有することで、DXの価値を可視化し、さらなる変革へのモチベーションを維持します。

DXは一度完了したら終わりというプロジェクトではなく、ビジネス環境の変化に対応しながら常に進化し続ける、終わりのない旅です。この7つのステップを継続的に循環させていくことが、企業を変革し続ける力となるのです。

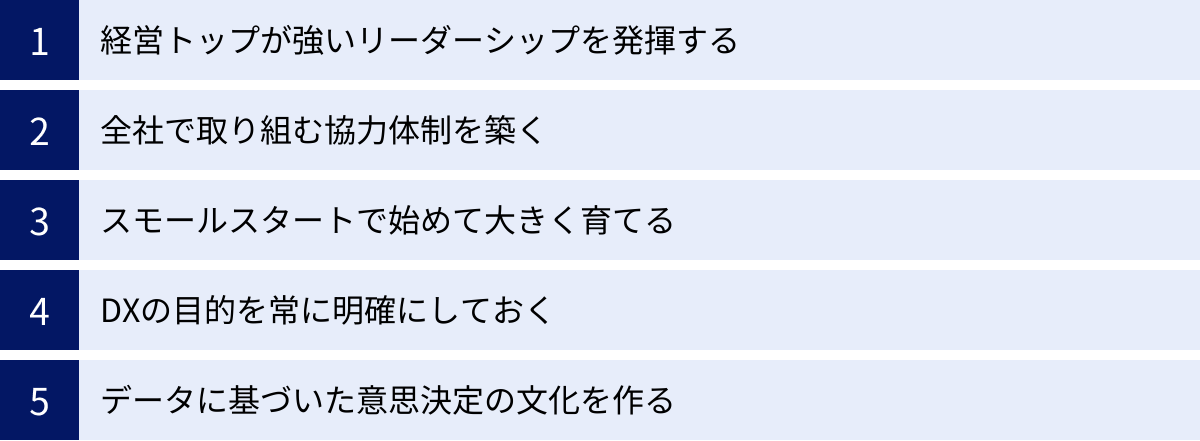

DX導入を失敗させないための5つのポイント

多くの企業がDXの重要性を認識しながらも、その導入に失敗するケースは後を絶ちません。DXは単なる技術導入プロジェクトではなく、組織文化の変革を伴う複雑な取り組みだからです。ここでは、DX導入を失敗に終わらせないために、特に押さえておくべき5つの重要な成功要因を解説します。

① 経営トップが強いリーダーシップを発揮する

DXの成否は、経営トップのコミットメントの強さに懸かっていると言っても過言ではありません。DXは、既存の業務プロセスや組織構造にメスを入れる大改革であり、必ず部門間の対立や現場からの抵抗が生まれます。こうした障壁を乗り越え、全社を同じ方向に向かわせるためには、トップの断固たる決意とリーダーシップが不可欠です。

経営トップが果たすべき具体的な役割は以下の通りです。

- DXの「顔」となる: なぜ今DXが必要なのか、DXによって会社をどのような姿に変えたいのかというビジョンを、自らの言葉で情熱を持って語り続ける「エバンジェリスト(伝道師)」としての役割です。トップの本気度が伝わることで、従業員の意識が変わり、変革への機運が高まります。

- リソースを確保する: DXには予算や人材といったリソースが必要です。短期的な利益が見えにくいDXへの投資に対して、懐疑的な意見が出ることもあります。そうした際に、トップが「これは未来への必要不可欠な投資である」と明言し、必要なリソースを確保することが極めて重要です。

- 最終的な意思決定を行う: 部門間の利害が対立し、現場レベルで解決できない問題が発生した際には、トップが介入し、全社的な視点から最終的な判断を下す必要があります。この意思決定から逃げると、プロジェクトは停滞してしまいます。

- 失敗を許容する文化を醸成する: DXには試行錯誤がつきものです。挑戦した結果の失敗を責めるのではなく、むしろそこから学ぶ姿勢を奨励し、社員が萎縮せずに新しいことにチャレンジできる心理的安全性(Psychological Safety)の高い環境を作ることが、イノベーションを生む土壌となります。

IT部門やDX推進室に「丸投げ」するのではなく、経営トップ自らがDXの推進責任者であるという強い当事者意識を持つことが、失敗を避けるための第一歩です。

② 全社で取り組む協力体制を築く

DXは、IT部門やDX推進室だけが頑張っても成功しません。ビジネスの現場で実際に業務を行っている事業部門をいかに巻き込み、全社一丸となった協力体制を築けるかが、成功と失敗の分水嶺となります。

「IT部門が勝手に決めたシステムは使いにくい」といった不満は、多くの企業で聞かれる声です。こうした事態を避けるためには、以下の点が重要になります。

- 事業部門を「主役」にする: DXの目的は、ITシステムを導入することではなく、ビジネス課題を解決することです。したがって、課題を最もよく知る事業部門こそがDXの主役であるべきです。企画の初期段階から事業部門のメンバーを巻き込み、彼らの意見やニーズを徹底的にヒアリングし、一緒に解決策を考えていく姿勢が求められます。

- 部門横断のチームを組成する: 前述の通り、IT、経営企画、営業、マーケティング、製造など、様々な部署からメンバーを集めたクロスファンクショナルなチームを作ることが有効です。これにより、部門間のサイロ(縦割り)を打破し、円滑なコミュニケーションとスピーディーな意思決定が可能になります。

- 現場のメリットを丁寧に説明する: 新しいやり方への変更は、現場の従業員にとって一時的な負担増になることがあります。「なぜこの変更が必要なのか」「この変革によって、あなたの仕事がどのように楽になるのか、会社にどんな良い影響があるのか」といったメリットを、一人ひとりが納得できるまで丁寧に説明し、理解を求める努力が不可欠です。

- 現場の「小さな成功」を称賛する: DXの取り組みの中で生まれた現場の小さな改善や成功事例を積極的に全社で共有し、称賛する文化を作りましょう。成功体験を共有することで、他の従業員のモチベーションも高まり、「自分たちもやってみよう」という前向きな雰囲気が醸成されます。

DXは「自分ごと」として捉えてもらうための地道なコミュニケーションの積み重ねが、全社的な協力体制を築く上で最も重要です。

③ スモールスタートで始めて大きく育てる

壮大なDXビジョンを掲げることは重要ですが、最初から完璧なシステムを構築しようとして、大規模なプロジェクトを一気に進めようとすると、失敗するリスクが非常に高くなります。「小さく産んで、大きく育てる」というスモールスタートのアプローチが、DXを成功に導くための定石です。

- リスクの最小化: まずは特定の部署や業務に絞ってテスト的に導入(PoC)することで、投資額を抑え、もし失敗したとしてもダメージを最小限に食い止めることができます。

- 早期のフィードバック獲得: 小さなサイクルでPDCAを回すことで、早い段階でユーザーからのフィードバックを得て、計画を修正していくことができます。これにより、最終的にユーザーの実態にそぐわない「使われないシステム」が出来上がるのを防ぎます。

- 成功体験の積み重ね: スモールスタートで小さな成功を積み重ねることは、関係者の自信とモチベーションを高めます。「あの部署でうまくいったのなら、うちでもできるかもしれない」という空気が生まれ、全社展開への抵抗感を和らげる効果があります。

- 変化への柔軟な対応: ビジネス環境や技術は常に変化しています。長期間かけて大規模なシステムを開発していると、完成した頃には時代遅れになっている可能性があります。アジャイルに少しずつ開発・改善を進めることで、途中の変化にも柔軟に対応できます。

完璧を目指すより、まずは始めてみること(Done is better than perfect)。この精神が、不確実性の高いDXプロジェクトを前進させるための鍵となります。

④ DXの目的を常に明確にしておく

DXプロジェクトが長期化する中で、陥りやすい罠の一つが「手段の目的化」です。つまり、「最新のAIツールを導入すること」や「SFAを全営業担当に使わせること」自体が目的になってしまい、本来解決すべきだった「何のためにそれをやるのか」という当初の目的を見失ってしまう状態です。

これを防ぐためには、以下のことを徹底する必要があります。

- 常に「Why」に立ち返る: プロジェクトの定例会や意思決定の場では、常に「この施策は、我々が掲げたDXの目的にどう貢献するのか?」という問いを投げかけ、議論の軸がブレないようにします。

- 目的を可視化し、共有し続ける: 最初のステップで設定したDXの目的やビジョンを、ポスターにしてオフィスに掲示したり、会議の冒頭で必ず確認したりするなど、関係者の目に常に触れるように工夫します。

- KPIで進捗を測る: 設定したKPIを定期的にモニタリングし、目的達成に向かって正しく進んでいるかを確認します。KPIが改善していない場合は、手段が間違っている可能性を疑い、軌道修正を行います。

新しいツールや技術は、あくまで目的を達成するための「手段」であるということを、プロジェクトに関わる全員が常に意識し続けることが、DXの迷走を防ぐための重要な羅針盤となります。

⑤ データに基づいた意思決定の文化を作る

DXの本質は、データを活用してビジネスを変革することにあります。したがって、組織の意思決定のあり方を、従来の勘や経験、度胸(KKD)に頼るものから、データを根拠とする客観的で合理的なものへとシフトさせていく必要があります。データ駆動型(データドリブン)の文化を醸成することが、DX成功の土台となります。

データ駆動型の文化を作るためには、以下の取り組みが有効です。

- データの民主化: 特定の専門家だけでなく、誰もが必要なデータにアクセスし、それを活用できる環境を整備します。BI(ビジネスインテリジェンス)ツールなどを導入し、専門知識がなくてもデータを可視化・分析できるようにすることが「データの民主化」の第一歩です。

- データリテラシーの向上: 全社員を対象に、データを正しく読み解き、活用するための基本的な知識やスキル(データリテラシー)を向上させるための教育・研修を実施します。

- 会議のやり方を変える: 会議で意見を述べる際には、必ずその根拠となるデータを提示することをルールにします。「~だと思います」という主観的な発言ではなく、「このデータによれば~ということが言えます」という客観的な事実に基づいた議論を奨励します。

- 経営層が率先垂範する: 経営会議などの重要な意思決定の場において、経営層自らがデータを活用して議論し、判断する姿を見せることが、全社にデータ駆動の文化を浸透させる上で最も効果的です。

データは、組織内の共通言語です。この共通言語を使ってコミュニケーションし、意思決定を行う文化が根付いたとき、企業は初めてDXのポテンシャルを最大限に引き出すことができるのです。

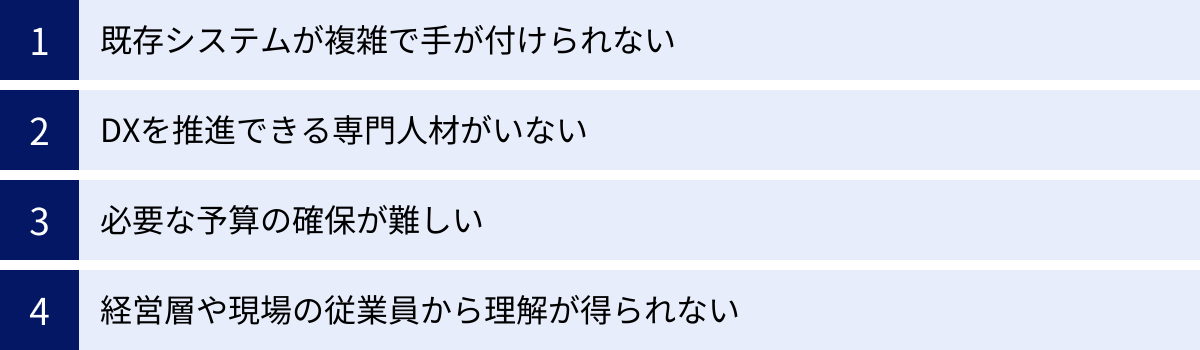

DX導入で直面しやすい4つの課題

DXの道のりは平坦ではなく、多くの企業が様々な壁に直面します。事前にこれらの課題を想定し、対策を練っておくことが、スムーズなDX推進の鍵となります。ここでは、特に多くの企業が直面しやすい代表的な4つの課題について、その原因と対策を解説します。

① 既存システムが複雑で手が付けられない(レガシーシステム問題)

DXを阻む最大の壁として多くの企業を悩ませているのが、「レガシーシステム」の存在です。これは、長年の事業活動の中で増改築を繰り返し、技術的に古くなってしまった基幹システムなどを指します。経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」の根幹にある問題でもあります。

- 課題の具体的内容:

- ブラックボックス化: システムの設計書などのドキュメントが残っておらず、開発に携わった技術者も退職しているため、システムの内部構造が誰にも分からない状態になっています。これにより、少しの改修でも多大な時間とコストがかかり、予期せぬ不具合を引き起こすリスクがあります。

- データのサイロ化: 各部門が個別にシステムを導入してきた結果、顧客データや商品データなどが部門ごとに分断(サイロ化)され、全社横断でのデータ活用が困難になっています。例えば、営業部門が持つ顧客情報と、マーケティング部門が持つリード情報が連携できず、一貫した顧客アプローチができません。

- 技術的負債の増大: 古い技術基盤やプログラミング言語で構築されているため、最新のデジタル技術(AI、クラウドなど)との連携が難しく、DXの足かせとなります。維持・保守にかかるコストも高止まりし、新たなIT投資の原資を圧迫します。

- 対策:

レガシーシステムの刷新は、DXにおける最重要課題の一つですが、一朝一夕に解決できるものではありません。- 現状の可視化と棚卸し: まずは自社にどのようなシステムが存在し、それぞれがどのような状態にあるのかを徹底的に調査し、可視化することから始めます。

- 段階的なモダナイゼーション: 全システムを一度に刷新するのはリスクが高いため、機能ごとに小さなサービスに分割して段階的に新しいシステムに移行していく「マイクロサービス化」や、既存システムの一部を残しつつ新しい技術と連携させる「ハイブリッドアプローチ」などが有効です。

- データ連携基盤の構築: 各システムに散在するデータを一元的に集約し、活用するためのデータ連携基盤(DWH: データウェアハウス、CDP: カスタマーデータプラットフォームなど)を先に構築し、データのサイロ化を解消することも一つの手です。

レガシーシステムからの脱却は、いわば企業のデトックスです。痛みを伴いますが、これを乗り越えなければ、真のDXは実現できません。

② DXを推進できる専門人材がいない

DXを推進したくても、「社内に旗振り役や専門家がいない」という人材不足の問題も、多くの企業が抱える深刻な課題です。DXには、ビジネスとテクノロジーの両方を理解し、変革をリードできる多様なスキルを持った人材が必要となります。

- 課題の具体的内容:

- IT人材の不足: そもそもIT部門の人員が日々のシステム運用・保守に追われ、DXのような戦略的な取り組みに割くリソースがないケースが多く見られます。

- 専門人材の獲得競争: データサイエンティストやAIエンジニア、UI/UXデザイナーといった高度な専門性を持つ人材は、市場全体で需要が高く、採用競争が激化しています。特に、大企業に比べて条件面で見劣りしがちな中小企業にとっては、獲得は極めて困難です。

- 既存社員のスキルギャップ: 既存の従業員の多くは、従来の業務には精通しているものの、デジタル技術やデータ分析に関するスキルを持ち合わせていません。このスキルギャップを埋めることができなければ、DXは絵に描いた餅で終わってしまいます。

- 対策:

人材不足という課題に対しては、社内外のリソースを組み合わせた多角的なアプローチが必要です。- リスキリング(学び直し)と社内育成: 最も重要かつ持続可能な対策は、既存の従業員に対してDXに必要なスキルを習得させる「リスキリング」です。自社のビジネスを熟知した従業員がデジタルスキルを身につけることで、鬼に金棒となります。eラーニングや研修プログラムの導入、資格取得支援制度などを通じて、計画的に人材を育成します。

- 外部パートナーとの協業: 不足している専門知識やスキルは、外部の専門家や企業の力を借りることで補完できます。DXコンサルティング会社やシステム開発会社、フリーランスの専門家など、信頼できるパートナーと連携することも有効な選択肢です。

- 中途採用とリファラル採用: DX推進の中核となるリーダー人材や、特定の専門分野に秀でた人材は、中途採用で獲得する必要があります。また、社員の紹介を通じて採用するリファラル採用も、自社の文化にマッチした人材を獲得しやすい手法です。

「いない」と嘆くのではなく、「どうすれば確保・育成できるか」という視点で、採用、育成、外部活用の三本柱で戦略的に取り組むことが求められます。

③ 必要な予算の確保が難しい

DXには相応の投資が必要ですが、その費用対効果(ROI)を事前に正確に算出することが難しいため、経営層から予算の承認を得るのに苦労するケースが少なくありません。

- 課題の具体的内容:

- 短期的な成果が見えにくい: DXは長期的な企業価値向上を目指すものであり、IT化のように「導入後すぐにコストが〇〇円削減できる」といった短期的なROIを示しにくいのが実情です。そのため、短期的な業績を重視する経営層を説得するのが難しくなります。

- IT予算の圧迫: 多くの企業では、IT予算の大半が前述のレガシーシステムの維持・保守費用で占められており、DXのような新たな「攻めのIT投資」に振り向ける余裕がないという構造的な問題を抱えています。

- 経営層の理解不足: 経営層がDXの重要性やビジネスインパクトを十分に理解していない場合、「なぜそんなにコストがかかるのか」「もっと安くできないのか」といった議論になりがちで、必要な予算が確保できません。

- 対策:

予算確保の壁を乗り越えるためには、説得力のある説明と戦略的なアプローチが必要です。- スモールスタートで実績を作る: 最初から大規模な予算を要求するのではなく、まずは少額の予算でスモールスタートし、具体的な成果(PoCの成功など)を示すことが有効です。小さな成功実績を積み重ねることで、DXの価値を証明し、次の段階の投資を引き出しやすくなります。

- ストーリーで語る: 単にコスト削減効果だけでなく、「この投資によって、どのような新しい顧客体験が生まれ、将来的にどれだけの収益機会が創出されるのか」といった、未来のビジョンをストーリーとして語り、経営層の共感を得ることが重要です。

- 補助金・助成金の活用: 国や地方自治体が提供しているIT導入補助金や、ものづくり補助金などを積極的に活用することで、初期投資の負担を軽減することができます。

- コストではなく「投資」であることを強調する: DXへの支出は、単なる「コスト(費用)」ではなく、将来の競争力を確保するための「インベストメント(投資)」であるという認識を、経営層と共有することが不可欠です。

④ 経営層や現場の従業員から理解が得られない

DXは全社的な変革であるため、経営層から現場の従業員まで、あらゆる階層で「抵抗勢力」が生まれる可能性があります。この組織的な壁は、技術的な課題以上に根深く、DXの推進を妨げる大きな要因となります。

- 課題の具体的内容:

- 経営層の無関心・理解不足: 経営層がDXを「IT部門の仕事」と捉え、当事者意識が低い場合、全社的な協力体制は築けません。トップダウンの号令がなければ、部門間の壁を越えた改革は進みません。

- ミドルマネジメント(中間管理職)の抵抗: 中間管理職は、既存の業務プロセスが変更されることによる混乱や、自らの役割が失われることへの不安から、変革に対して保守的・抵抗的になりがちです。

- 現場従業員の反発: 「今のやり方で問題ない」「新しいことを覚えるのが面倒だ」「仕事が奪われるのではないか」といった、変化に対する不安や反発が現場から生じます。DXのメリットが正しく伝わっていないと、協力が得られず、新しいシステムが導入されても使われないという事態に陥ります。

- 対策:

組織的な抵抗を乗り越えるには、丁寧なコミュニケーションと、変革を自分ごととして捉えてもらうための工夫が必要です。- 粘り強いコミュニケーション: なぜ変革が必要なのか、変革によって何が良くなるのかを、経営トップから各階層に向けて、言葉を変え、手を変え、粘り強く伝え続けることが最も重要です。

- チェンジマネジメントの実践: 変化に伴う人々の不安や抵抗を適切に管理し、スムーズな移行を支援する「チェンジマネジメント」の手法を取り入れます。研修の実施、相談窓口の設置、成功事例の共有などを通じて、従業員の不安を和らげ、前向きな姿勢を引き出します。

- 現場を巻き込んだボトムアップのアプローチ: トップダウンの指示だけでなく、現場の意見を吸い上げ、改善活動に参画してもらうことで、当事者意識を醸成します。現場のキーパーソンや、変化に前向きな「アーリーアダプター」を味方につけ、彼らから変革の輪を広げていくことも有効です。

これらの課題は相互に関連し合っています。課題を一つひとつ切り分けて対処するのではなく、全体像を捉え、複合的な打ち手を講じていくことが、DX成功の確率を高めます。

DX推進に求められる人材の役割

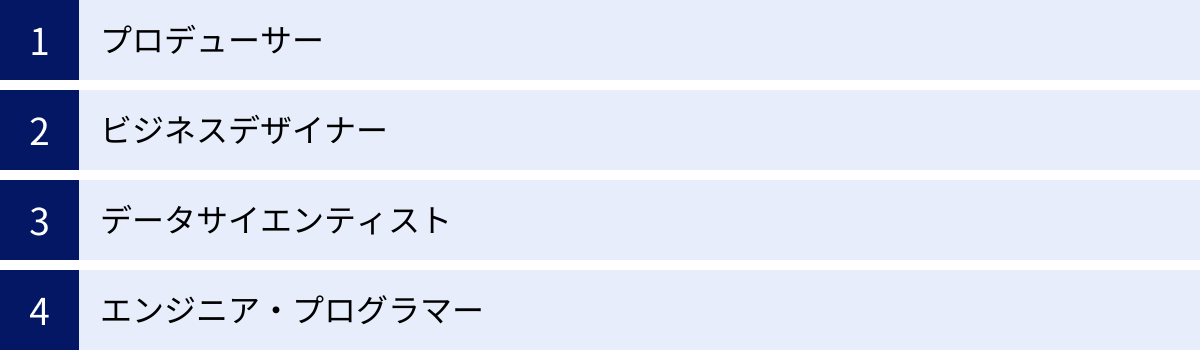

DXを成功させるためには、テクノロジーだけでなく、ビジネス、デザイン、データ分析など、多様な専門性を持つ人材がチームとして機能することが不可欠です。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発行する「DX白書」などでも、DXを推進するための人材像が定義されています。ここでは、代表的な4つの役割について、その職務内容を解説します。

プロデューサー

プロデューサーは、DXやデジタルビジネスの実現を主導するリーダー格の人材であり、プロジェクト全体の最高責任者です。映画監督やオーケストラの指揮者のように、DXという壮大なプロジェクトの全体像を描き、関係者をまとめ上げ、ゴールへと導く役割を担います。

- 主な役割と責任:

- ビジョンと戦略の策定: 経営層と密に連携し、DXによって何を実現するのかというビジョンを描き、それを達成するための全体戦略を策定します。

- チームの統括: 後述するビジネスデザイナーやデータサイエンティスト、エンジニアなど、多様な専門家で構成されるチームをまとめ、リーダーシップを発揮します。

- ステークホルダーとの調整: 経営陣、事業部門、外部パートナーなど、社内外の様々なステークホルダー(利害関係者)との調整役を担い、プロジェクトが円滑に進むように舵取りを行います。

- 予算とリソースの管理: DXプロジェクトに必要な予算や人材を確保し、その配分を最適化します。

- 最終的な意思決定: プロジェクトの進行において発生する重要な課題に対し、最終的な意思決定を下します。

- 求められるスキル:

- 経営視点とビジネスへの深い理解

- 強力なリーダーシップとコミュニケーション能力

- デジタル技術やトレンドに関する幅広い知識

- 不確実性の高い状況下での意思決定能力

プロデューサーは、多くの場合、CEOやCDO(最高デジタル責任者)、あるいはDX推進部門の責任者などが務めます。DXの成否を左右する、最も重要な役割と言えるでしょう。

ビジネスデザイナー

ビジネスデザイナーは、DXの具体的な企画を立案し、その実現を推進する中心的な役割を担います。プロデューサーが描いたビジョンを、実行可能なビジネスプランに落とし込む、いわばプロジェクトの「設計士」です。

- 主な役割と責任:

- 課題の発見と定義: 顧客インタビューや市場調査、データ分析などを通じて、ビジネス上の課題や新たな機会を発見し、DXで解決すべきテーマを具体的に定義します。

- ビジネスモデルの設計: 発見した課題を解決するための新しい製品・サービスや、ビジネスモデルを構想・設計します。収益モデル、提供価値、ターゲット顧客などを明確にします。

- 要件定義: 設計したビジネスモデルを実現するために必要なシステムや業務プロセスの要件を定義し、エンジニアやデザイナーに伝えます。ビジネスサイドと開発サイドの「橋渡し役」となります。

- プロジェクト管理: 策定した企画の実行にあたり、進捗管理、課題管理、関係者調整など、実務レベルのプロジェクトマネジメントを行います。

- 求められるスキル:

- マーケティング、事業企画、戦略立案などのビジネススキル

- デザイン思考やサービスデザインに関する知識

- 課題発見・解決能力と論理的思考力

- ITやデジタル技術に関する基本的な理解

ビジネスデザイナーは、アイデアを形にし、ビジネスの価値を最大化するためのキーパーソンです。事業部門の出身者や、経営企画、マーケティングの経験者がこの役割を担うことが多いです。

データサイエンティスト

データサイエンティストは、事業活動を通じて収集される膨大なデータを分析し、そこからビジネスに有益な知見(インサイト)を抽出するデータ活用の専門家です。DXの中核をなす「データ駆動型経営」を実現するための重要な役割を担います。

- 主な役割と責任:

- データ収集・加工: 分析に必要なデータを様々なソースから収集し、分析可能な形式にクレンジング・加工します。

- データ分析と可視化: 統計学や機械学習などの手法を用いてデータを分析し、その結果をグラフやダッシュボードなどで分かりやすく可視化します。

- モデル構築と予測: 顧客の購買行動予測モデルや、製品の需要予測モデル、異常検知モデルなどを構築し、ビジネスの意思決定を支援します。

- 施策の提案と効果検証: 分析結果から得られた知見に基づき、具体的なビジネス施策(例:この顧客セグメントにこのキャンペーンを打つべき)を提案し、その効果をデータで検証します。

- 求められるスキル:

- 統計学、機械学習、情報科学に関する高度な専門知識

- PythonやRなどのプログラミングスキル

- SQLなどを用いたデータ抽出・加工スキル

- ビジネス課題を理解し、分析結果をビジネスの言葉で説明する能力

データサイエンティストは、経験や勘に頼らない、客観的なデータに基づいた意思決定文化を組織に根付かせるための触媒となります。

エンジニア・プログラマー

エンジニアやプログラマーは、ビジネスデザイナーが設計し、データサイエンティストが分析した内容を、実際に動くシステムやサービスとして実装する技術の専門家です。DXの構想を現実の形にする、ものづくりの担い手です。

- 主な役割と責任:

- システム設計・開発: ビジネス要件に基づき、システムのアーキテクチャ(構造)を設計し、プログラミング言語を用いて開発・実装します。Webアプリケーション、モバイルアプリ、AIシステムなど、対象は多岐にわたります。

- クラウド・インフラ構築: 開発したシステムを動かすためのサーバーやネットワークなどのインフラを、AWS(Amazon Web Services)やMicrosoft Azureといったクラウドプラットフォーム上に構築・運用します。

- UI/UXの実装: デザイナーが作成した画面デザイン(UI: ユーザーインターフェース)や操作性(UX: ユーザーエクスペリエンス)を、実際にユーザーが触れる形にコーディングします。

- セキュリティ対策の実装: 開発するシステムに、情報漏洩やサイバー攻撃を防ぐためのセキュリティ対策を施します。

- 求められるスキル:

- Java, Python, JavaScriptなどのプログラミング言語スキル

- クラウド、データベース、ネットワークに関する知識

- アジャイル開発やDevOpsに関する理解

- 最新技術を自ら学び、キャッチアップし続ける能力

これらの役割は、必ずしも一人が一つの役割を担うとは限りません。企業の規模やDXのフェーズによっては、一人の人材が複数の役割を兼任することもあります。重要なのは、これらの専門性が相互に連携し、一つのチームとして機能する体制を構築することです。

DX導入を支援するツール・サービス

DXを自社の力だけで進めるのは容易ではありません。幸いなことに、現代ではDXの各プロセスを強力に支援してくれる様々なツールや外部サービスが存在します。これらを賢く活用することで、導入のスピードを上げ、成功の確率を高めることができます。ここでは、代表的なツール、サービス、そして公的な支援制度について紹介します。

おすすめのDXツール3選

DXの目的は多岐にわたるため、必要となるツールも様々ですが、特に多くの企業で導入され、高い効果を上げている代表的なクラウドサービス(SaaS)を3つ紹介します。

① Salesforce(SFA/CRM)

Salesforceは、世界トップクラスのシェアを誇る顧客関係管理(CRM)および営業支援(SFA)プラットフォームです。顧客に関するあらゆる情報を一元管理し、マーケティング、営業、カスタマーサービスの各部門が連携して、一貫した顧客体験を提供することを可能にします。

- 主な機能とDXへの貢献:

- 顧客情報の一元管理: 企業名、担当者、過去の商談履歴、問い合わせ内容、購入履歴といった顧客情報を一つの場所に集約。これにより、部門の壁を越えて「顧客の全体像」を把握できます。

- 営業活動の効率化(SFA): 商談の進捗管理、日報作成、見積書作成といった営業プロセスをデジタル化し、効率を大幅に向上させます。営業担当者は、より価値の高い顧客との対話に時間を集中できます。

- データ分析とレポーティング: 蓄積されたデータを基に、売上予測、営業活動の成果、顧客の傾向などをリアルタイムで可視化。データに基づいた戦略的な営業活動が実現します。

- 拡張性: AppExchangeというプラットフォームを通じて、会計、人事、マーケティングなど、様々な業務に対応する数多くの連携アプリを追加でき、自社のビジネスに合わせて機能を拡張できます。

Salesforceを導入することは、属人化しがちな営業活動を組織的な活動へと変革し、データに基づいた顧客中心のビジネスを実践するための大きな一歩となります。

(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト)

② Tableau(BIツール)

Tableauは、専門知識がない人でも、直感的な操作でデータを可視化・分析できるBI(ビジネスインテリジェンス)ツールです。Salesforce社に買収され、連携も強化されています。Excelのピボットテーブルを遥かに超える高度な分析と、美しいビジュアル表現が可能です。

- 主な機能とDXへの貢献:

- データの可視化: 様々なデータベースやファイルに接続し、ドラッグ&ドロップの簡単操作で、売上推移、地域別実績、顧客属性などのデータをグラフやマップに変換できます。

- インタラクティブなダッシュボード作成: 複数のグラフを組み合わせたダッシュボードを作成し、関係者間でリアルタイムに経営状況やKPIの進捗を共有できます。ドリルダウン機能で、気になる数字の詳細を掘り下げることも可能です。

- データの民主化の推進: 従来はデータ分析の専門家しか扱えなかったデータを、営業やマーケティング、経営層など、ビジネスの現場にいる誰もが自由に探索・分析できるようになります。これにより、組織全体でデータに基づいた意思決定を行う文化が醸成されます。

TableauのようなBIツールは、企業に眠るデータを「宝の山」に変え、データ駆動型経営を実現するための必須ツールと言えるでしょう。

(参照:Tableau Software, LLC公式サイト)

③ HubSpot(MAツール)

HubSpotは、インバウンドマーケティングの思想に基づいた、マーケティング、営業、カスタマーサービス、CMS(コンテンツ管理システム)の機能を統合したプラットフォームです。特に、マーケティングオートメーション(MA)ツールとして広く知られています。

- 主な機能とDXへの貢献:

- マーケティング活動の自動化(MA): Webサイト訪問者の行動(ページの閲覧、資料ダウンロードなど)を追跡し、その興味関心度に応じて、パーソナライズされたメールを自動で配信するなど、見込み客の育成(リードナーチャリング)を効率化します。

- コンテンツマーケティング支援: ブログ作成、SEO対策、ランディングページ作成、SNS投稿管理といった、見込み客を惹きつけるためのコンテンツマーケティング活動を支援する機能が豊富です。

- CRM機能との連携: 無料で利用できるCRM機能を内包しており、マーケティング活動で獲得・育成した見込み客の情報をシームレスに営業部門に引き継ぐことができます。マーケティングと営業の連携を強化し、機会損失を防ぎます。

HubSpotを導入することで、従来の押し売り型の営業から、顧客に有益な情報を提供して自社を見つけてもらう「インバウンド」のアプローチへ転換し、デジタル時代の新しい顧客獲得プロセスを構築できます。

(参照:HubSpot, Inc.公式サイト)

DX推進をサポートする外部サービス

自社にノウハウや人材が不足している場合、外部の専門家の力を借りることも非常に有効な選択肢です。

DXコンサルティング

DXコンサルティング会社は、DX戦略の策定から、具体的な施策の実行、組織変革の支援まで、豊富な知見と経験に基づいてトータルでサポートしてくれます。

- 提供価値:

- 客観的な視点での現状分析と課題抽出

- 業界トレンドや他社事例を踏まえた戦略立案

- プロジェクトマネジメントの実行支援

- 自社だけでは気づけない新たな視点の提供

DX人材育成・研修サービス

従業員のリスキリングを目的とした、DX人材育成のための研修サービスも数多く存在します。

- 提供価値:

- 全社員向けのDXリテラシー向上研修

- データサイエンティストやAIエンジニアを育成する専門コース

- オンラインで学べるeラーニングプログラム

- 企業の課題に合わせたカスタム研修の提供

活用できる補助金・助成金

DX推進にはコストがかかりますが、国や自治体が提供する補助金・助成金を活用することで、その負担を軽減できます。

IT導入補助金

中小企業・小規模事業者が、自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウェア、クラウドサービスなど)を導入する経費の一部を補助する制度です。

- 対象: 通常枠、セキュリティ対策推進枠、インボイス枠など、複数の類型があり、ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連費などが対象となります。

- ポイント: 申請には、IT導入支援事業者として登録された事業者との連携が必要です。年度によって公募時期や要件が異なるため、公式サイトでの最新情報の確認が必須です。

(参照:IT導入補助金2024 公式サイト)

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

中小企業・小規模事業者が取り組む、革新的な製品・サービスの開発や、生産プロセスの改善などを支援する補助金です。「ものづくり」という名称ですが、サービス業も対象となります。

- 対象: DXに資するような、AIやIoTを活用した新たなサービス開発や、デジタル技術を用いた業務効率化のための設備投資などが対象となり得ます。

- ポイント: 補助額が大きい一方で、革新性や事業計画の質が問われるため、採択のハードルは比較的高めです。

(参照:ものづくり補助金総合サイト)

これらのツールやサービス、補助金を戦略的に組み合わせることで、DX導入のハードルを下げ、より確実な成果へと繋げることができます。

まとめ

本記事では、DX(デジタルトランスフォーメーション)の基本的な定義から、その必要性、メリット、そして具体的な導入の進め方までを、7つのステップに沿って包括的に解説しました。

DXとは、単なるデジタルツールの導入による業務効率化(IT化)に留まるものではありません。データとデジタル技術を駆使して、顧客や社会のニーズを基に、製品・サービス、ビジネスモデル、さらには組織文化そのものを変革し、新たな価値を創造し続ける全社的な取り組みです。

「2025年の崖」に代表されるレガシーシステム問題、急速に変化する消費者行動、そしてデジタル・ディスラプターによる競争激化といった、現代の企業が直面する厳しいビジネス環境において、DXはもはや「選択肢」ではなく、「生き残りのための必須戦略」となっています。

DX導入の道のりは、以下の7つのステップで計画的に進めることが成功の鍵を握ります。

- 目的を明確にし、ビジョンを共有する

- 経営トップ主導で推進体制を構築する

- 現状を分析し、課題を洗い出す

- DX戦略とロードマップを策定する

- スモールスタートで施策を実行する

- 結果をデータで分析・活用する

- 効果を測定し、改善を繰り返しながら全社に展開する

このプロセスを着実に実行し、失敗しないためのポイントとして「経営トップの強いリーダーシップ」「全社的な協力体制」「スモールスタート」「目的の明確化」「データ駆動文化の醸成」を常に意識することが重要です。

DXの推進は、既存システムの壁、人材不足、予算確保、組織の抵抗など、多くの困難を伴う長期的な旅です。しかし、この変革を成し遂げた先には、生産性の向上、イノベーションの創出、企業競争力の強化、そして従業員満足度の向上といった、計り知れない果実が待っています。

この記事が、皆さまの企業でDXという新たな一歩を踏み出すための、確かな羅針盤となれば幸いです。まずは自社の現状を見つめ、どこに課題があるのかを洗い出すことから始めてみてはいかがでしょうか。