現代のビジネス環境は、デジタル技術の急速な進化と消費者の価値観の変化により、大きな転換期を迎えています。このような状況下で、企業の持続的な成長を左右する重要なキーワードとして「DX(デジタルトランスフォーメーション)」と「CX(カスタマーエクスペリエンス)」が注目されています。

多くの企業がDXの推進に取り組んでいますが、「何のためにDXを行うのか」という目的が曖昧なまま、単なるデジタルツールの導入に終わってしまうケースも少なくありません。DXを成功に導き、真の企業変革を成し遂げるためには、その中心に「顧客」を据える視点が不可欠です。

そこで本記事では、DXとCXの基本的な定義から、両者の密接な関係性、そしてDXを活用してCXを向上させるための具体的なメリットやステップまでを網羅的に解説します。DXがCX向上のための「手段」であり、CXがDX推進における「目的」であるという本質を理解することで、貴社のDX戦略はより明確で効果的なものになるでしょう。この記事が、顧客から選ばれ続ける企業になるための一助となれば幸いです。

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

近年、ビジネスシーンで頻繁に耳にするようになった「DX(デジタルトランスフォーメーション)」。しかし、その正確な意味を理解し、自社の取り組みに活かせている企業はまだ多くないのが現状です。ここでは、DXの本来の定義と、企業がDXを推進する真の目的について深く掘り下げて解説します。

DXの定義

DXは、単に最新のデジタルツールを導入したり、業務の一部をデジタル化したりすることだけを指す言葉ではありません。その本質は、より深く、広範な変革にあります。

経済産業省が発表した「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」では、DXを次のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」(参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)Ver. 1.0」)

この定義からわかるように、DXの核心は「変革(トランスフォーメーション)」にあります。デジタル技術は、あくまでその変革を実現するための「手段」です。目的は、ビジネスモデルや組織文化といった企業活動の根幹から見直し、変化の激しい市場環境において勝ち残るための競争力を身につけることにあります。

よく混同されがちな言葉に「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」があります。DXとの違いを理解するために、これらの概念を整理しておきましょう。

- デジタイゼーション(Digitization): アナログな情報をデジタル形式に変換すること。例えば、紙の書類をスキャンしてPDF化したり、会議の音声を録音してデータ化したりするプロセスがこれにあたります。これはDXの第一歩ではありますが、既存の業務プロセスを効率化する段階に留まります。

- デジタライゼーション(Digitalization): 特定の業務プロセス全体をデジタル技術で最適化すること。例えば、RPA(Robotic Process Automation)を導入して定型業務を自動化したり、クラウド会計ソフトを導入して経理プロセス全体を効率化したりすることが該当します。これにより、個別の業務の生産性は向上しますが、まだビジネスモデルそのものの変革には至っていません。

- デジタルトランスフォーメーション(DX): デジタル技術を前提として、ビジネスモデル、製品・サービス、さらには組織文化や働き方までを根本的に変革すること。例えば、製造業の企業が、製品にセンサーを組み込んで稼働データを収集・分析し、「モノを売る」ビジネスから「稼働状況に応じた保守サービスを提供する」といったリカーリング(継続課金)モデルへ転換するようなケースがDXです。これは単なる効率化を超え、新たな顧客価値の創出とビジネスの再定義を意味します。

つまり、DXとは山登りに例えるなら、目指すべき山の頂上が「競争優位性の確立」であり、その登頂ルートや装備を根本から見直すことです。デジタイゼーションやデジタライゼーションは、その過程で登山靴を新しくしたり、効率的な地図アプリを使ったりするような個別の改善活動と捉えることができます。

DXの目的

企業が多大な投資を行い、DXを推進する目的は何でしょうか。その目的は多岐にわたりますが、最終的には「変化する市場環境の中で持続的に成長し、競争上の優位性を確立すること」に集約されます。この大きな目的を達成するために、DXは以下のような具体的な目標を掲げます。

- 既存ビジネスの効率化と生産性向上:

まず基本となるのが、既存の業務プロセスの見直しです。AIやRPA、クラウドサービスなどのデジタル技術を活用することで、これまで人手に頼っていた定型業務を自動化し、従業員をより付加価値の高い創造的な業務に集中させられます。これにより、全社的な生産性が向上し、コスト削減にも繋がります。これは、企業体力を強化し、次なる変革への投資原資を生み出すためにも不可欠なステップです。 - 新たな製品・サービス、ビジネスモデルの創出:

DXの真価は、既存事業の効率化に留まりません。デジタル技術とデータを活用することで、これまで不可能だった新しい価値を提供できるようになります。例えば、顧客の購買データや行動データを分析し、パーソナライズされた商品を開発したり、サブスクリプション型のサービスを提供したりすることが可能です。市場のニーズを先読みし、革新的なビジネスモデルを創出することが、DXの重要な目的の一つです。 - 顧客体験(CX)の向上:

この記事のテーマでもあるCXの向上は、DXが目指す最も重要な目的の一つと言えます。デジタル技術を活用して顧客接点を多様化・最適化し、収集したデータを基に一人ひとりの顧客に合わせたきめ細やかな対応を行うことで、顧客満足度やロイヤルティを劇的に高めることができます。優れた顧客体験は、他社が容易に模倣できない強力な差別化要因となり、企業のブランド価値を向上させます。 - リスク管理と事業継続性の強化:

自然災害、パンデミック、サイバー攻撃など、企業を取り巻くリスクは多様化・複雑化しています。DXを推進し、業務プロセスをデジタル化・クラウド化しておくことで、場所にとらわれない働き方(テレワーク)が可能になり、事業継続計画(BCP)の実効性が高まります。また、データに基づいた需要予測やサプライチェーンの最適化は、市場の急な変動に対するレジリエンス(回復力)を強化します。

これらの目的は独立しているわけではなく、相互に関連し合っています。例えば、業務効率化によって生まれたリソースを新規事業開発に投じ、その新規事業が優れたCXを提供することで、企業の競争優位性が確立される、というように連動しています。DXを成功させるには、これらの目的を統合的に捉え、自社がどこを目指すのかという明確なビジョンを持つことが不可欠です。

CX(カスタマーエクスペリエンス)とは

DXと並んで現代のビジネス戦略の中心に位置づけられるのが「CX(カスタマーエクスペリエンス)」です。CXは、日本語で「顧客体験」または「顧客体験価値」と訳されます。しかし、この言葉が指し示す範囲は非常に広く、奥深いものです。ここでは、CXの正確な定義と、関連する用語との違いを明らかにしていきます。

CXの定義

CX(カスタマーエクスペリエンス)とは、顧客が企業やその製品・サービスに関わる中で経験する、一連の体験から得られる「感情的・心理的な価値」を含めた総合的な評価を指します。

この定義のポイントは、以下の3点です。

- 一連の体験: CXは、購入時の一点だけを評価するものではありません。顧客が製品やサービスを認知する前から始まり、情報収集、比較検討、購入、利用、そしてアフターサポートや再購入に至るまで、顧客と企業とのすべての接点(タッチポイント)における体験が対象となります。この一連のプロセスは「カスタマージャーニー」と呼ばれます。

- 感情的・心理的な価値: CXは、製品の機能や品質、価格といった「機能的価値」だけを問いません。それ以上に、その体験を通じて顧客が何を感じたか、という「感情的価値」を重視します。例えば、「このブランドの店員さんはいつも親身に相談に乗ってくれるから、ここにいると気分が良い」「このアプリは直感的に使えてストレスがない」「問い合わせへの対応が迅速で安心した」といった、喜び、快適さ、安心感、信頼感などのポジティブな感情がCXを構成する重要な要素です。逆に、不便さ、不満、不安といったネガティブな感情はCXを低下させます。

- 総合的な評価: CXは、個々のタッチポイントでの体験の総和であり、顧客がその企業やブランドに対して抱く総合的な印象や評価そのものです。ある一つの接点での体験が素晴らしくても、他の接点で不満があれば、総合的なCXは損なわれてしまいます。すべてのタッチポイントで一貫性のある、質の高い体験を提供することが求められます。

具体例として、あるカフェのCXを考えてみましょう。

- 機能的価値: コーヒーの味、価格、店内のWi-Fi速度など。

- 感情的価値:

- 来店前: SNSで見たおしゃれなラテアートにワクワクする。

- 来店時: 店内に入った時のコーヒーの香り、心地よいBGM、清潔で居心地の良い空間。

- 注文・会計時: 明るく丁寧な店員の接客、モバイルオーダーのスムーズさ。

- 飲食時: 期待通りの美味しいコーヒー、快適な座席。

- 退店後: 公式アプリに届く感謝のメッセージと次回使えるクーポン。

これらの体験全体を通じて顧客が「また来たい」「このカフェのファンになった」と感じれば、それは優れたCXが提供されたと言えます。コーヒーの味という機能的価値だけでは、このような強い結びつきを生むことは難しいでしょう。

ここで、CXと混同されやすいCS(顧客満足度)やUI/UXとの違いを明確にしておきましょう。

- CS(Customer Satisfaction/顧客満足度)との違い:

CSは、特定の製品やサービス、あるいは特定の接点(例:コールセンターの対応)に対して、顧客が「満足したか、不満足だったか」を測る指標です。CSはCXを構成する要素の一つですが、より短期的・局所的な評価であると言えます。一方、CXはカスタマージャーニー全体を通じた長期的・包括的な体験価値を指します。高いCSが積み重なることで、優れたCXが形成される、という関係性です。 - UI/UX(User Interface / User Experience)との違い:

UI(ユーザーインターフェース)は、Webサイトやアプリの画面デザインやボタンの配置など、ユーザーが製品やサービスと接する「接点」そのものを指します。UX(ユーザーエクスペリエンス)は、特定の製品やサービスを利用することによって得られる体験(使いやすさ、分かりやすさなど)を指します。UXはCXの非常に重要な一部であり、特にデジタルプロダクトにおける体験価値を指す場合によく使われます。しかし、CXはWebサイトやアプリの利用体験だけでなく、店舗での接客、広告、配送、サポートなど、オフラインを含むすべての顧客接点における体験を包括する、より広い概念です。

| 用語 | 意味 | 範囲・視点 |

|---|---|---|

| CX(カスタマーエクスペリエンス) | 企業との全ての接点を通じた総合的な体験価値(感情的価値を含む) | 長期的・包括的(ブランド全体) |

| CS(顧客満足度) | 特定の製品・サービス・接点に対する満足度 | 短期的・局所的(個別の評価) |

| UX(ユーザーエクスペリエンス) | 特定の製品・サービスを利用した際の体験(主に使いやすさ) | プロダクト中心(CXの一部) |

| UI(ユーザーインターフェース) | ユーザーと製品・サービスとの接点(画面デザインなど) | 視覚的・操作的(UXの一部) |

まとめると、CXとは、顧客が企業と関わる全行程で得られる、感情を含むすべての体験の総和です。このCXをいかにして向上させるかが、現代の企業にとって最も重要な経営課題の一つとなっているのです。

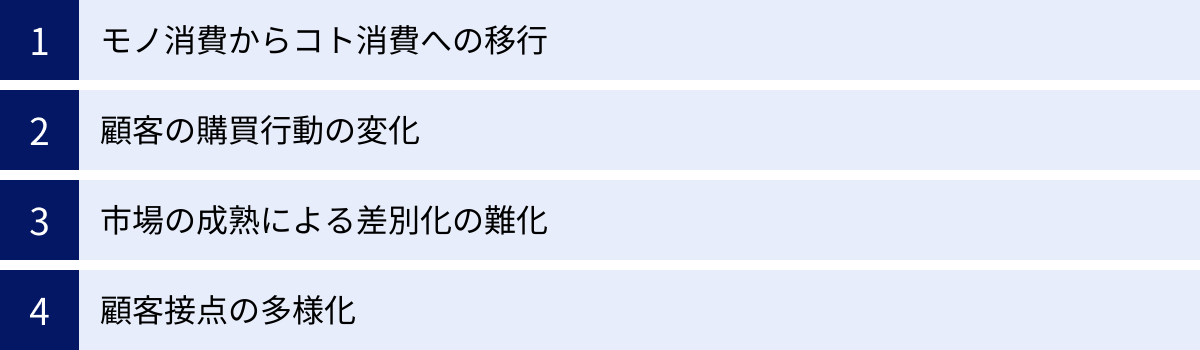

CXが重要視される背景

なぜ今、これほどまでにCX(カスタマーエクスペリエンス)が企業の成功に不可欠な要素として注目されているのでしょうか。その背景には、テクノロジーの進化と社会の変化がもたらした、4つの大きな環境変化が存在します。これらの変化を理解することは、CX向上の重要性を深く認識し、効果的な戦略を立てる上で不可欠です。

モノ消費からコト消費への移行

現代の消費者は、単にモノを所有すること(モノ消費)から、その製品やサービスを通じて得られる特別な体験や感動(コト消費)に価値を見出すようになっています。この価値観の変化が、CXの重要性を飛躍的に高めました。

かつての高度経済成長期のように、モノが不足していた時代では、製品を持っていること自体がステータスであり、喜びでした。しかし、市場が成熟し、多くの人が基本的なモノを行き渡らせた現代においては、物質的な豊かさだけでは満足感を得にくくなっています。

代わりに人々が求めるようになったのは、自己成長、人との繋がり、感動、共感といった精神的な豊かさをもたらす「体験」です。例えば、単に高価なカメラを買う(モノ消費)だけでなく、そのカメラを使って美しい風景を撮影し、仲間と共有する体験(コト消費)に価値を感じる人が増えています。

この変化は、企業に大きな影響を与えています。

- 製品・サービスへの期待の変化: 顧客は製品の機能やスペックだけでなく、「この製品を使うと、どんな楽しい体験ができるのか」「どんな新しい自分になれるのか」といった物語性を求めるようになりました。

- 提供価値の再定義: 企業はもはや「モノ売り」ではなく、「体験提供者」としての役割を担う必要があります。製品は、素晴らしい体験を生み出すための「手段」として位置づけられるようになります。

スターバックスが良い例です。多くの人はコーヒーそのものだけを求めてスターバックスに行くわけではありません。「サードプレイス(家庭でも職場でもない、第3の居場所)」というコンセプトが提供する、洗練された空間、心地よい音楽、親しみやすいスタッフとの会話といった「スターバックスで過ごす時間」という体験(コト)に対して対価を支払っています。このように、優れたCXを提供することは、コト消費を重視する現代の顧客の心を掴むための必須条件なのです。

顧客の購買行動の変化

スマートフォンの普及とインターネットの進化は、顧客の購買に至るまでの行動(購買プロセス)を根本から変えました。かつて顧客が情報を得る手段は、テレビCMや雑誌広告、店舗の販売員など、企業側がコントロールするものが中心でした。

しかし現在、顧客は購買プロセスのあらゆる段階で、能動的に情報を収集し、比較検討し、評価を共有します。この変化を象徴するのが「AISAS(アイサス)」や「SIPS(シップス)」といった購買行動モデルです。

- AISASモデル: Attention(注意)→ Interest(関心)→ Search(検索)→ Action(購買)→ Share(共有)

- SIPSモデル: Sympathize(共感)→ Identify(確認)→ Participate(参加)→ Share & Spread(共有・拡散)

これらのモデルに共通するのは、「Search(検索)」や「Share(共有)」といった、顧客が主体となる行動が含まれている点です。顧客はSNSや口コミサイト、比較サイトなどを駆使して、企業からの公式情報だけでなく、他のユーザーのリアルな評価(UGC: User Generated Content)を重視します。

この購買行動の変化は、CXに以下の2つの重要な意味をもたらしました。

- あらゆる接点が評価対象に: 顧客はWebサイトの使いやすさ、SNSでの情報発信、口コミへの対応、購入後のサポートなど、あらゆる接点での企業の姿勢や対応を評価します。一つの接点での不快な体験が、SNSを通じて瞬く間に拡散され、ブランドイメージを大きく損なうリスクがあります。

- ポジティブな体験が新たな顧客を呼ぶ: 逆に、感動的なCXは、顧客による自発的な「Share(共有)」を促します。ポジティブな口コミやレビューは、何よりも信頼性の高い広告となり、新たな顧客を引き寄せる強力な力となります。優れたCXは、それ自体がマーケティングエンジンになるのです。

このように、顧客が購買プロセスの主導権を握るようになった現代において、一貫性のあるポジティブなCXを提供し続けることが、顧客から選ばれるための絶対条件となっています。

市場の成熟による差別化の難化

多くの業界で技術がコモディティ化(一般化)し、製品の品質や機能だけで他社との間に明確な差を生み出すことが非常に困難になっています。どのメーカーのスマートフォンも高性能で、どの自動車も高い安全基準を満たしているのが当たり前の時代です。

このような市場環境では、企業は必然的に価格競争に陥りがちです。しかし、体力勝負の価格競争は利益率を圧迫し、企業の持続的な成長を阻害します。

そこで、価格以外の新たな競争軸として「CX」が浮上しました。顧客が製品やサービスを選ぶ際、機能的な差がほとんどないのであれば、次に決め手となるのは「どちらがより心地よい体験を提供してくれるか」です。

- 感情的な付加価値: 「このブランドは私のことをよく理解してくれている」「ここのサポートはいつも頼りになる」といった感情的な繋がりや信頼感は、顧客が多少価格が高くてもその企業を選び続ける強い理由になります。

- 模倣困難性: 製品の機能はすぐに真似されてしまいますが、企業文化に根差したおもてなしの心や、長年のデータ蓄積に基づくパーソナライズされた体験といったCXは、競合他社が容易に模倣できない持続可能な競争優位性となります。

例えば、オンラインストアで同じ商品が同じ価格で売られていた場合、多くの顧客は「サイトが使いやすい」「梱包が丁寧」「問い合わせへの返信が速い」といった体験価値の高い方を選ぶでしょう。このように、市場が成熟しきった現代において、CXは企業の生死を分けるほどの重要な差別化要因となっているのです。

顧客接点の多様化

テクノロジーの進化は、企業と顧客との接点(チャネルまたはタッチポイント)を爆発的に増加させました。かつては実店舗や電話が主な接点でしたが、現在では以下のように多岐にわたります。

- オンライン接点: 公式サイト、ECサイト、SNS(X, Instagram, Facebook, LINEなど)、公式アプリ、Web広告、メールマガジン、チャットボット、オンラインセミナー(ウェビナー)

- オフライン接点: 実店舗、コールセンター、イベント・展示会、ダイレクトメール

顧客はこれらの多様なチャネルを、自身の都合や状況に合わせて自由に行き来します。例えば、「Instagramの広告で商品を知り、公式サイトで詳細を確認し、実店舗で実物を見てから、ECサイトのセールで購入する」といった行動はごく一般的です。

このチャネルの多様化は、CX向上において大きな課題を突きつけています。それは「チャネルを横断した一貫性のある体験の提供」です。

- 情報の分断: 各チャネルが縦割りで管理されていると、顧客情報が連携されず、一貫性のない対応になりがちです。例えば、「Webで問い合わせた内容を、コールセンターの担当者が把握していない」「店舗での購入履歴が、ECサイトのレコメンドに反映されない」といった事態は、顧客に大きなストレスを与え、CXを著しく低下させます。

- シームレスな連携の必要性: 顧客は、どのチャネルを利用しても、自分が一人の顧客として認識され、スムーズで快適なサービスを受けられることを期待しています。オンラインとオフラインの垣根をなくし(OMO: Online Merges with Offline)、すべての接点で連携の取れたシームレスな体験を設計することが、CX向上の鍵となります。

この複雑化したチャネルを統合し、一貫したCXを提供するためには、各所に散らばった顧客データを一元管理し、活用する仕組みが不可欠です。そして、それを実現する強力な武器こそが、次に解説するDXなのです。

DXとCXの関係性

DX(デジタルトランスフォーメーション)とCX(カスタマーエクスペリエンス)は、それぞれ独立した概念ではなく、企業の成長戦略において密接に連携し合う、いわば「車の両輪」のような関係にあります。この関係性を正しく理解することが、DXを成功に導くための第一歩です。結論から言うと、DXはCXを向上させるための「手段」であり、CXはDXを推進する上での重要な「目的」となります。

| 観点 | DX(デジタルトランスフォーメーション) | CX(カスタマーエクスペリエンス) |

|---|---|---|

| 位置づけ | 企業変革のための「手段」 | 企業活動の「目的」の一つ |

| 焦点 | ビジネスプロセス、組織、文化、技術 | 顧客の感情、認識、行動 |

| 推進役 | 主に企業側(経営層、IT部門、事業部門) | 顧客(顧客の体験が評価基準) |

| ゴール | 競争優位性の確立、新たな価値創出 | 顧客満足度、ロイヤルティ、LTVの向上 |

| 関係性 | 優れたCXを実現するためにDXを推進する | DXの成否を測る重要な指標となる |

DXはCX向上のための「手段」

多くの企業がDXに取り組む際、「AIを導入しよう」「クラウドに移行しよう」といったように、テクノロジーの導入自体が目的化してしまうことがあります。しかし、これはDXの本質を見誤ったアプローチです。DXはあくまで手段であり、その目的は競争優位性の確立にあります。そして、現代において最も強力な競争優位性の一つが、優れたCXの提供です。

つまり、「優れたCXを実現するために、データとデジタル技術をどう活用するか?」という問いこそが、DX戦略の出発点となるべきです。この考え方は「DX for CX」とも呼ばれ、顧客中心のDX推進における基本思想となっています。

では、具体的にDXはどのようにCX向上に貢献するのでしょうか。

- 顧客理解の深化とパーソナライゼーション:

DXの中核は「データ活用」です。CRM(顧客関係管理)やMA(マーケティングオートメーション)といったツールを導入し、Webサイトの閲覧履歴、購買履歴、問い合わせ履歴、さらには実店舗での行動データなど、あらゆる顧客接点から得られるデータを統合・分析します。これにより、これまで漠然と捉えていた顧客像を、データに基づいて解像度高く理解できるようになります。- 具体例: あるアパレル企業が、ECサイトでの閲覧商品やカート投入履歴、店舗での試着履歴といったデータを統合管理します。そのデータに基づき、顧客一人ひとりの好みに合った新着商品の情報を、最適なタイミングでメールやアプリのプッシュ通知で届けます。これにより、顧客は「自分のことをよく分かってくれている」と感じ、ブランドへの愛着を深めます。データに基づいたパーソナライゼーションは、CXを飛躍的に向上させる強力な武器です。

- シームレスなチャネル連携の実現:

前述の通り、顧客接点の多様化はCX向上の大きな課題です。DXは、この課題を解決します。各チャネルで分断されていた顧客データベースや在庫システムをクラウド上で一元化することで、オンラインとオフラインを融合させたシームレスな体験(OMO: Online Merges with Offline)を提供できます。- 具体例: 家電量販店が、顧客が公式アプリで「お気に入り」に登録した商品を、来店時にスタッフが専用端末で確認できるようにします。スタッフはその情報をもとに「アプリでご覧になっていた商品はこちらです。実物をお試しになりますか?」とスムーズに接客できます。また、店舗に在庫がない場合でも、その場でECサイトから自宅へ配送する手続きを完了させられます。このようなチャネル間の摩擦をなくすことが、快適なCXの実現に直結します。

- 顧客サービスの迅速化と効率化:

デジタル技術は、顧客サポートの質とスピードを向上させます。例えば、WebサイトにAIチャットボットを導入すれば、よくある質問に対して24時間365日、即座に回答できます。これにより、顧客は待つことなく疑問を解決でき、オペレーターはより複雑で個別性の高い問い合わせに集中できます。- 具体例: あるSaaS企業が、顧客からの問い合わせ内容をAIで分析し、最適な担当部署やFAQ記事へ自動で振り分けるシステムを導入します。これにより、たらい回しを防ぎ、初回解決率(FCR)を大幅に向上させることができます。迅速で的確な問題解決は、顧客の信頼を獲得し、CXを高める上で極めて重要です。

このように、DXはあくまでCXというゴールを達成するための強力なエンジンであり、ツールキットなのです。

CXはDX推進における「目的」

一方で、CXはDXを推進する上での羅針盤、つまり「目的」としての役割を果たします。DXは全社を巻き込む大規模な変革活動であり、多大なコストと労力がかかります。明確な目的やビジョンがなければ、途中で方向性を見失い、部門間の利害対立に陥り、結果として失敗に終わるリスクが高まります。

そこで、「最高の顧客体験(CX)を提供する」という目標をDXの北極星として掲げるのです。このアプローチには、以下のようなメリットがあります。

- 全社的な共通認識の醸成:

「顧客のため」という目的は、部署や役職を超えて誰もが共感しやすい普遍的な目標です。IT部門は「どうすれば顧客データを安全かつ効率的に活用できるか」、マーケティング部門は「このデータを使ってどんな感動体験を届けられるか」、営業部門は「より顧客に寄り添った提案ができないか」というように、全部門が「CX向上」という共通のゴールに向かって、それぞれの役割を果たすことができます。これにより、DXプロジェクトが一体感を持って推進されやすくなります。 - 投資判断の明確化:

DXには様々なテクノロジーの選択肢があります。どのツールに投資すべきか、どの業務プロセスから変革すべきか、といった意思決定は非常に困難です。しかし、「CX向上に最も貢献するのはどれか?」という判断基準を持つことで、優先順位が明確になります。例えば、「顧客からの問い合わせ対応の遅さが最大の課題(ペインポイント)である」と特定できれば、チャットボットやCRMシステムの導入が最優先課題となります。CXを軸にすることで、勘や流行に頼らない、データに基づいた合理的な投資判断が可能になります。 - 効果測定と改善サイクルの確立:

DXの成果をどう測るかは重要な問題です。売上や利益といった最終的な財務指標だけでは、施策の直接的な効果が見えにくい場合があります。そこで、CXに関連する指標、例えばNPS®(ネットプロモータースコア)、顧客維持率、解約率(チャーンレート)などをDXのKPI(重要業績評価指標)として設定します。これらのCX指標を定期的にモニタリングすることで、実行した施策が本当に顧客体験の向上に繋がっているかを客観的に評価し、次の改善アクションに繋げるPDCAサイクルを回すことができます。

顧客視点を欠いたDXは、単なる自己満足の技術導入に終わります。例えば、社内業務は効率化されたものの、顧客にとっては手続きが複雑になったり、問い合わせ窓口が分かりにくくなったりしては本末転倒です。常に「この変革は、顧客にとってどのような価値をもたらすのか?」と問い続けること。それこそが、DXを真の成功に導き、企業を持続的な成長軌道に乗せるための鍵なのです。

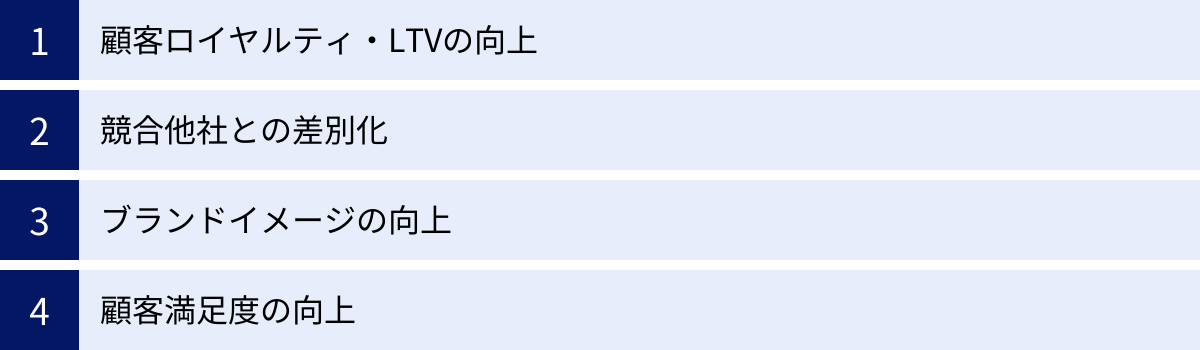

DX推進によってCX向上に取り組む4つのメリット

DXを手段として活用し、CXの向上を目的として推進することは、企業に計り知れない恩恵をもたらします。それは単に顧客を喜ばせるだけでなく、企業の収益性やブランド価値、競争力といった経営の根幹を強化することに直結します。ここでは、DX推進によってCX向上に取り組むことで得られる4つの具体的なメリットを詳しく解説します。

① 顧客ロイヤルティ・LTVの向上

優れたCXがもたらす最も直接的で重要なメリットは、顧客ロイヤルティの向上と、それに伴うLTV(Life Time Value/顧客生涯価値)の最大化です。

- 顧客ロイヤルティとは: 顧客ロイヤルティとは、顧客が特定の企業やブランド、製品・サービスに対して抱く「愛着」や「信頼」を指します。ロイヤルティの高い顧客は、単に満足しているだけでなく、その企業を積極的に支持し、困難な状況でも離れることなく、応援し続けてくれる存在です。

- LTV(顧客生涯価値)とは: LTVは、一人の顧客が取引を開始してから終了するまでの全期間にわたって、企業にどれだけの利益をもたらすかを示す指標です。新規顧客の獲得コスト(CAC: Customer Acquisition Cost)が高騰する現代において、既存顧客に長く、多く利用してもらうこと、つまりLTVを最大化することが、企業の安定的かつ持続的な成長の鍵となります。

DXを活用してCXを向上させることは、このロイヤルティとLTVに直接的なインパクトを与えます。

- 感動体験によるリピート促進: DXによって実現されるパーソナライズされた提案や、シームレスでストレスのない購買体験は、顧客に「便利」「快適」といった満足を超えた、「嬉しい」「感動した」というポジティブな感情を喚起します。このような感情的な繋がりは、顧客のスイッチングコスト(他社に乗り換える際の心理的・物理的障壁)を高め、リピート購入や継続利用を強力に促進します。

- アップセル・クロスセルの機会創出: CRMやMAツールで顧客データを分析することで、顧客の潜在的なニーズや次の購買タイミングを予測できます。例えば、「この商品を購入した顧客は、3ヶ月後にこの関連商品に興味を持つ傾向がある」といったインサイトに基づき、適切なタイミングで上位モデル(アップセル)や関連商品(クロスセル)を提案できます。これにより、顧客単価が向上し、LTVが増加します。

- 解約(チャーン)の防止: 特にサブスクリプション型のビジネスにおいて、顧客の解約(チャーン)は収益に大きな打撃を与えます。DXによって顧客のサービス利用状況をリアルタイムで把握し、「利用頻度が低下している」「特定機能でつまづいている」といった解約の予兆を早期に検知できます。そして、プロアクティブ(能動的)にサポートを提供したり、活用を促すコンテンツを届けたりすることで、顧客が不満を感じて離反する前に問題を解決し、解約率を低減させることができます。

優れたCXは、顧客を単なる「購入者」から、長期的な関係を築く「ファン」へと変える力を持っています。このファンこそが、企業の最も価値ある資産となるのです。

② 競合他社との差別化

現代の多くの市場では、技術のコモディティ化が進み、製品の機能や品質、価格だけで競合他社と差をつけることが極めて困難になっています。このような状況下で、CXは持続可能な競争優位性を築くための最も強力な武器となります。

製品のスペックや価格は、競合他社に比較的容易に模倣されてしまいます。今日、最安値であったとしても、明日には他社がさらに価格を下げてくるかもしれません。しかし、企業文化に根ざした一貫性のあるおもてなしや、長年のデータ蓄積と分析に基づく深い顧客理解から生まれる独自のCXは、一夜漬けで真似できるものではありません。

DXを通じてCXで差別化を図るアプローチには、以下のような特徴があります。

- 体験価値という非価格競争: 優れたCXは、顧客に「多少高くても、この会社から買いたい」と思わせる強力な付加価値となります。これにより、企業は消耗戦である価格競争から脱却し、適正な利益を確保しながら事業を成長させることができます。CXは、ブランドの価値を高め、価格決定力を強化する源泉となるのです。

- 独自のカスタマージャーニー設計: DXを活用することで、自社ならではのユニークなカスタマージャーニーを設計・提供できます。例えば、購入前の情報収集段階でAR(拡張現実)技術を使って家具の試し置きができる体験を提供したり、購入後にIoTデバイスを通じて製品の利用状況をモニタリングし、最適なメンテナンス時期を通知したりするなど、デジタル技術を駆使して他社にはない体験を創造できます。

- エコシステムの構築: 優れたCXは、顧客を自社のサービスのエコシステム(経済圏)に引き込み、ロックインする効果があります。例えば、あるプラットフォーマーが提供する複数のサービス(EC、決済、コンテンツ配信など)を連携させ、ID一つでシームレスに利用できる快適な体験を提供することで、顧客は他のサービスに乗り換えるインセンティブを失います。顧客が自社の世界観に浸り、離れられなくなるような魅力的な体験の連鎖を創り出すことが、究極の差別化戦略と言えます。

機能が同質化する世界では、「何を買うか」よりも「誰から買うか」「どのような体験と共に買うか」が重要になります。CXこそが、その問いに対する明確な答えとなるのです。

③ ブランドイメージの向上

企業のブランドイメージは、もはやテレビCMや広告といった企業側からの一方的な発信だけで作られるものではありません。むしろ、顧客一人ひとりのリアルな体験と、それがSNSや口コミサイトを通じて共有・拡散されることによって形成される度合いが強まっています。

この文脈において、CXはブランドイメージを左右する決定的な要因となります。

- ポジティブな口コミの拡散(アーンドメディアの獲得): 感動的なCXは、顧客に「この素晴らしい体験を誰かに伝えたい」という強い動機を与えます。顧客が自発的に発信するSNSの投稿やレビューは、企業が費用をかけて行う広告(ペイドメディア)よりも、他の消費者から高い信頼性をもって受け止められます。このようにして獲得できる評判(アーて、「体験が広告になる」という好循環が生まれます。

- ネガティブイメージの払拭と信頼回復: 逆に、ネガティブな体験も瞬時に拡散されるリスクがあります。しかし、重要なのはその後の対応です。SNS上でのクレームに対して、迅速かつ誠実に対応し、問題を解決する姿勢を示すことで、かえって「この企業は顧客を大切にしている」というポジティブな印象を与え、ブランドイメージを向上させることさえ可能です(サービスリカバリーパラドックス)。DXによって顧客の声をリアルタイムで収集・分析する体制を整えることは、このようなクライシスマネジメントにおいても極めて有効です。

- 企業姿勢の発信: どのようなCXを提供しようと努めているか、という企業の方針そのものが、ブランドの姿勢や価値観を社会に伝えるメッセージとなります。「顧客第一主義」「一人ひとりに寄り添う」といった理念を、口先だけでなく、一貫したCXという形で具体的に示すことで、顧客や社会からの共感と信頼を獲得し、強力なブランドを築き上げることができます。

良いCXは良い評判を生み、良い評判が良いブランドイメージを形成し、そのブランドイメージが新たな顧客を引き寄せる。このサイクルを回すことこそが、現代におけるブランディングの王道です。

④ 顧客満足度の向上

顧客満足度の向上は、CX向上の直接的な結果であり、すべてのビジネス活動の基本目標です。DXを活用することで、顧客満足度を構成する様々な要素を、より高いレベルで満たすことが可能になります。

- 期待を超えるサービスの提供: 顧客満足は、顧客が事前に抱いていた「期待」を、実際のサービスが「上回った」ときに生まれます。DXによるデータ分析は、顧客自身も気づいていない潜在的なニーズや期待を先回りして把握し、それを満たすサービスを提供するのに役立ちます。例えば、過去の購買履歴から「そろそろこの消耗品がなくなりそうですね」とリマインド通知を送るなど、期待を超えるプロアクティブなアプローチが顧客満足度を大きく高めます。

- あらゆる接点でのストレス軽減: カスタマージャーニーの各段階には、顧客がストレスや不便さを感じる「ペインポイント」が潜んでいます。「サイトのどこに情報があるか分からない」「問い合わせの電話がなかなかつながらない」「手続きの書類が多くて面倒」といった課題です。DXによって、Webサイトのナビゲーションを最適化したり、チャットボットで即時応答したり、オンラインで手続きを完結させたりすることで、これらのペインポイントを一つひとつ解消していくことが、着実な満足度向上に繋がります。

- VOC(顧客の声)の収集とサービス改善への活用: 顧客満足度を高め続けるためには、顧客の声(VOC: Voice of Customer)に真摯に耳を傾け、サービス改善に活かすサイクルが不可欠です。DXは、アンケート、SNS、レビューサイト、コールログなど、様々なチャネルからVOCを効率的に収集・分析する基盤を提供します。テキストマイニング技術を使えば、大量の顧客の声から共通の課題や改善のヒントを自動で抽出することも可能です。データに基づいた継続的な改善活動が、顧客満足度を持続的に高めていくのです。

これらの4つのメリットは相互に関連し合っています。満足度の高い顧客はロイヤルティの高いファンになり、競合他社ではなく自社を選び続け、ポジティブな口コミでブランドイメージを向上させてくれるのです。DXを駆使したCX向上への取り組みは、このような強力な成長サイクルを生み出すための、最も確実な投資と言えるでしょう。

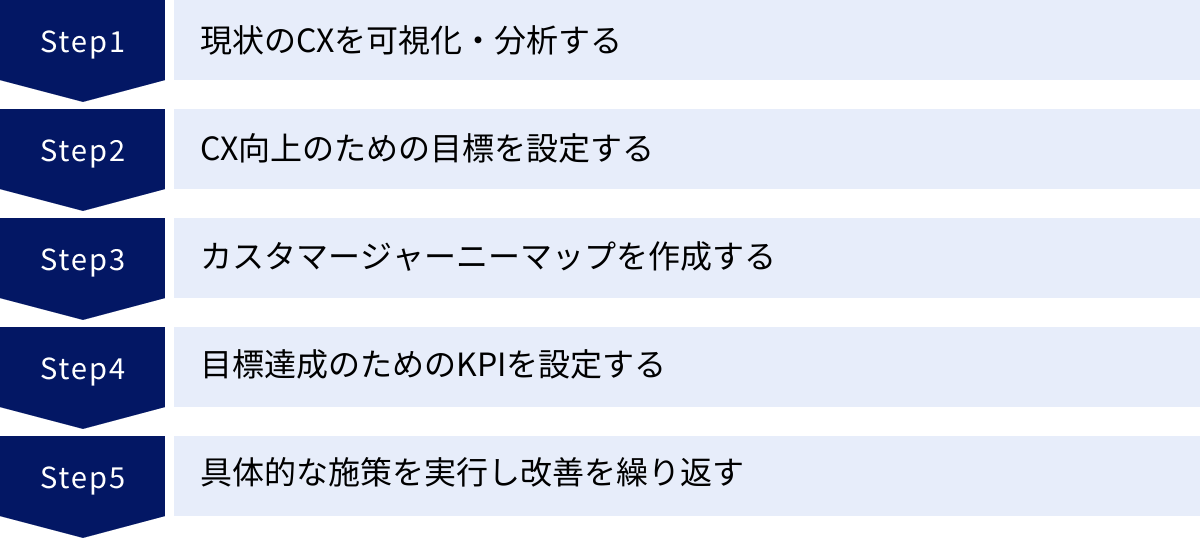

DXでCXを向上させるための5つのステップ

DXを活用してCXを向上させるという目標は壮大ですが、闇雲に進めても成果は得られません。成功のためには、体系的で段階的なアプローチが不可欠です。ここでは、現状分析から施策の実行、改善までを網羅した、実践的な5つのステップを解説します。このステップに沿って進めることで、DXプロジェクトの方向性が明確になり、着実に成果を生み出すことができます。

① 現状のCXを可視化・分析する

何事も、まず現在地を知ることから始まります。自社のCXが現在どのような状態にあるのかを客観的に把握しなければ、どこを改善すべきか、目標をどこに設定すべきかが見えてきません。現状のCXを「可視化」し、その背景にある課題を「分析」することが最初のステップです。

このステップでは、定量的データと定性的データの両面からアプローチすることが重要です。

1. 定量的データの収集・分析:

数値で客観的にCXの状態を把握します。これにより、全体的な傾向や問題の大きさを捉えることができます。

- 顧客満足度調査: CSAT(Customer Satisfaction Score)などを用いて、製品・サービスや各タッチポイントでの満足度を測定します。

- NPS®(ネットプロモータースコア)調査: 「この企業(製品・サービス)を友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか?」という質問を通じて、顧客ロイヤルティを測定します。推奨者(9-10点)、中立者(7-8点)、批判者(0-6点)に分類し、推奨者の割合から批判者の割合を引いたスコアで評価します。

- Webサイト・アプリのアクセス解析: PV数、滞在時間、直帰率、コンバージョン率(CVR)などのデータを分析し、ユーザーがどこでつまずいているか、どのコンテンツに関心を持っているかを把握します。

- 顧客データ分析: 顧客維持率、解約率(チャーンレート)、リピート率、LTV(顧客生涯価値)などを分析し、顧客との関係性の健全性を評価します。

2. 定性的データの収集・分析:

数値だけでは見えてこない、顧客の「なぜそう感じるのか」という生の声や感情を理解します。

- 顧客インタビュー: 少数の顧客に対してデプスインタビュー(深掘りインタビュー)を行い、製品やサービスとの出会いから現在に至るまでの体験談を詳しく聞きます。彼らの言葉の背後にある本音や潜在的なニーズを探ります。

- アンケートの自由記述欄: 満足度調査などに含まれる自由記述欄のコメントを分析します。テキストマイニングツールを活用すると、頻出するキーワードや感情(ポジティブ/ネガティブ)を効率的に可視化できます。

- コールセンターの応対履歴(コールログ): 顧客からの問い合わせ内容やクレームを分析し、製品・サービスの課題や顧客が困っている点を特定します。

- SNS上の口コミ・レビュー: X(旧Twitter)やレビューサイトなどで自社や製品について言及されている投稿を収集・分析し、顧客のリアルな評価や意見を把握します。

これらの定量的・定性的データを突き合わせることで、「NPS®が低い原因は、コールセンターの応答率の低さにあるようだ」といった仮説を立てることができます。この現状分析こそが、後続のステップすべての土台となります。

② CX向上のための目標を設定する

現状分析によって自社の課題が明らかになったら、次に取り組むべきは「理想の顧客体験」を定義し、そこへ到達するための具体的な目標を設定することです。この目標が、DXプロジェクト全体の羅針盤となります。

目標設定のポイントは、具体的で、測定可能で、全社で共有できるものにすることです。

- 理想の顧客像(ペルソナ)の再定義: 「誰に」最高の体験を届けたいのかを明確にします。既存の顧客データやインタビュー結果を基に、ターゲットとなる顧客の具体的な人物像(年齢、職業、ライフスタイル、価値観、課題など)を描き出します。

- 提供価値(バリュープロポジション)の明確化: そのペルソナに対して、「どのような価値(体験)を提供することで」「どのようなポジティブな状態になってほしいのか」を言語化します。例えば、「忙しい共働き世帯(ペルソナ)に、オンラインで完結するストレスフリーな買い物体験(提供価値)を提供し、家族と過ごす時間を増やしてもらう(目指す状態)」といった形です。

- 定性的目標と定量的目標の設定:

- 定性的目標(ビジョン): 「いつでも、どこでも、最高の相談相手としてお客様に寄り添うブランドになる」といった、目指すべきCXの方向性を示すスローガンやビジョンを設定します。これは、従業員のモチベーションを高め、行動指針となるものです。

- 定量的目標(ゴール): ビジョンを具体的な数値目標に落とし込みます。例えば、「1年後までに、NPS®を現在の-10から+20に向上させる」「問い合わせの初回解決率を60%から80%に引き上げる」など、SMART(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)な目標を設定することが重要です。

この目標は、経営層だけでなく、現場の従業員一人ひとりにまで浸透し、共感されるものでなければなりません。「我々は何のためにこの変革を行うのか」という問いに対する明確な答えを示すことで、DXは全社的なムーブメントとなります。

③ カスタマージャーニーマップを作成する

設定した目標を達成するためには、顧客がどのようなプロセスを経て自社と関わっているのかを詳細に理解する必要があります。そのための強力なツールが「カスタマージャーニーマップ」です。

カスタマージャーニーマップとは、ペルソナが製品やサービスを認知し、最終的に購入・利用し、ファンになるまでの一連の体験を、時系列に沿って可視化した図です。マップは通常、以下の要素で構成されます。

- ステージ: 顧客の行動を「認知・興味関心」「情報収集・比較検討」「購入」「利用・体験」「継続・推奨」といった大きな段階に分けます。

- タッチポイント: 各ステージで顧客が企業と接する具体的な場所やチャネル(例:Web広告、SNS、店舗、コールセンター、製品本体)を洗い出します。

- 顧客の行動: 各タッチポイントで顧客が具体的に何をするか(例:検索する、レビューを読む、店員に質問する)を記述します。

- 顧客の思考・感情: その行動の際に、顧客が何を考え、何を感じているか(例:「情報が多くて選べない」「店員の説明が分かりやすい」「アプリが使いにくい」)を記述します。感情は、ポジティブ、ニュートラル、ネガティブなどで色分けすると分かりやすくなります。

- 課題(ペインポイント)と機会(オポチュニティ): 顧客の思考・感情から、CXを低下させている課題(ペインポイント)と、逆にCXを向上させるチャンス(機会)を特定します。

このマップを作成する過程で、これまで部署ごとに分断されて見えていた顧客接点が、顧客視点の一本の線として繋がります。そして、「比較検討段階で、Webサイトの情報不足が顧客の不安を招いている」「購入後のフォローがないため、リピートに繋がっていない」といった、DXで解決すべき具体的な課題が浮き彫りになります。この課題こそが、次のステップで実行する施策のターゲットとなります。

④ 目標達成のためのKPIを設定する

カスタマージャーニーマップで特定した課題を解決し、ステップ②で設定した大きな目標(KGI: Key Goal Indicator)を達成するためには、施策の進捗と効果を測定するための具体的な指標が必要です。これがKPI(Key Performance Indicator/重要業績評価指標)です。

KPIは、KGIを達成するための中間指標であり、日々の活動が正しい方向に向かっているかを確認するための計器の役割を果たします。

- KGIとKPIの連携: 例えば、KGIが「NPS®を+20にする」であれば、それを分解したKPIとして、「Webサイトの直帰率を30%改善する」「問い合わせの平均応答時間を3分以内に短縮する」「新規顧客のオンボーディング完了率を90%にする」などを設定します。

- カスタマージャーニーに沿ったKPI設定: カスタマージャーニーマップの各ステージに対応するKPIを設定すると、より効果的です。

- 認知段階: Webサイトへのセッション数、SNSのインプレッション数

- 検討段階: 資料請求数、見積もり依頼数、カート投入率

- 購入段階: コンバージョン率、平均注文単価

- 利用段階: サービスのアクティブ率、特定機能の利用率

- 継続段階: リピート率、解約率、LTV

設定したKPIは、BIツールなどを活用してダッシュボード上で常に可視化し、関係者全員がいつでも確認できる状態にしておくことが重要です。KPIの数値が悪化すれば、それは施策が上手くいっていないサインであり、迅速な軌道修正を促します。データに基づいた客観的な評価は、DXプロジェクトを成功に導く上で不可欠です。

⑤ 具体的な施策を実行し改善を繰り返す

いよいよ、特定した課題を解決し、KPIを達成するための具体的な施策を実行する段階です。ここで初めて、MA、CRM、Web接客ツールといった具体的なデジタル技術の導入や、業務プロセスの見直しといったアクションに移ります。

施策を実行する上で最も重要な心構えは、「一度で完璧なものを目指さない」ということです。DXやCX向上は、壮大な実験のようなものです。最初からすべてがうまくいくことは稀であり、むしろ小さな失敗を繰り返しながら学び、改善していくプロセスそのものに価値があります。

- スモールスタートとPDCAサイクル: 最初から大規模なシステムを導入するのではなく、まずは影響範囲の小さい部門や特定の課題に絞って施策を試し(スモールスタート)、その結果をKPIで評価し(Check)、改善策を考えて次のアクションに繋げる(Act)というPDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを高速で回すことが成功の鍵です。アジャイル開発のアプローチもこれに該当します。

- A/Bテストの活用: 例えば、Webサイトのデザインを改善する際には、複数のパターンを用意してどちらがより高いコンバージョン率を達成できるかを比較する「A/Bテスト」が有効です。勘や経験だけでなく、実際のデータに基づいて最適な解決策を見つけ出すことができます。

- フィードバックループの構築: 施策を実行したら、必ず顧客からのフィードバックを収集する仕組みを設けます。アンケートやレビュー機能を活用し、「新しい機能は使いやすいか」「改善されたプロセスに満足しているか」といった声を直接聞きます。この顧客からのフィードバックが、次の改善サイクルの最も重要なインプットとなります。

DXによるCX向上は、ゴールテープのないマラソンのようなものです。市場環境や顧客の価値観は常に変化し続けます。それに合わせて、現状分析→目標設定→ジャーニー作成→KPI設定→施策実行・改善というサイクルを継続的に回し続けること。この絶え間ない改善の旅こそが、企業に持続的な競争力をもたらすのです。

DX・CX向上に役立つツール

DXを推進し、CXを向上させるためには、データとデジタル技術の活用が不可欠です。市場には様々な目的を持ったツールが存在し、自社の課題や目的に合わせてこれらを適切に組み合わせることで、CX向上の取り組みを大きく加速させることができます。ここでは、CX向上の各フェーズで役立つ代表的なツールを、その役割ごとに分類して解説します。特定の製品名を挙げるのではなく、ツールのカテゴリとその本質的な機能に焦点を当てます。

データにもとづいた顧客理解を深めるツール

優れたCXの出発点は、顧客を深く、正しく理解することです。しかし、顧客データは社内の様々なシステムに散在しがちです。これらのデータを統合し、分析・可視化することで、データドリブンなCX戦略の立案を可能にするのがこのカテゴリのツールです。

BI(ビジネスインテリジェンス)ツール

BIツールは、企業内に存在する様々なデータソース(例:販売管理システム、顧客管理システム、Webアクセスログ、Excelファイルなど)に接続し、データを抽出・統合・分析・可視化するためのプラットフォームです。

- 主な機能:

- データ統合(ETL/ELT): 散在するデータを一箇所に集め、使いやすい形に加工します。

- データ分析: 専門的な知識がなくても、ドラッグ&ドロップなどの直感的な操作でデータを多角的に分析できます(OLAP分析)。

- レポーティング・ダッシュボード: 分析結果をグラフや表を用いて分かりやすく可視化し、インタラクティブなダッシュボードを作成します。これにより、KPIの進捗状況などをリアルタイムでモニタリングできます。

- CX向上への貢献:

BIツールを導入することで、これまでサイロ化されていた顧客データ、販売データ、Web行動データなどを統合的に分析できるようになります。例えば、「どの地域の、どの年代の顧客が、どのチャネル経由で、どの商品をリピート購入しているのか」といった複雑な分析が可能になり、顧客セグメントごとの特徴やインサイトを発見できます。この客観的なデータ分析の結果は、CX向上のための施策を立案する際の強力な根拠となります。勘や経験に頼るのではなく、事実に基づいて意思決定を行う文化を醸成する上で不可欠なツールです。

顧客との関係性を構築・管理するツール

顧客一人ひとりを深く理解した上で、その顧客に合わせたコミュニケーションを通じて、長期的に良好な関係を築いていくことがCX向上の鍵です。この「One to Oneコミュニケーション」と関係管理を支援するのがこのカテゴリのツールです。

MA(マーケティングオートメーション)ツール

MAツールは、主に見込み客(リード)の獲得から育成(ナーチャリング)、そして有望な見込み客の絞り込みまでの一連のマーケティング活動を自動化・効率化するためのツールです。

- 主な機能:

- リード管理: Webフォームから獲得したリード情報や展示会で交換した名刺情報などを一元管理します。

- スコアリング: リードの属性(役職、業種など)や行動(Webサイトの閲覧、メールの開封など)に応じて点数を付け、購買意欲の高さを可視化します。

- シナリオに基づいたメール配信: 「資料請求したリードにはお礼メールを自動送信し、3日後に活用事例のメールを送る」といった、あらかじめ設定したシナリオに沿って、最適なタイミングで最適なコンテンツを自動で配信します。

- CX向上への貢献:

MAツールを活用することで、顧客一人ひとりの興味関心や検討段階に合わせた、きめ細やかな情報提供が可能になります。まだ情報収集段階の顧客に売り込みの強いメールを送る、といったミスマッチを防ぎ、顧客が求める情報を適切なタイミングで届けることで、信頼関係を醸成します。まだ顧客になる前の「見込み客」の段階から、質の高い体験を提供することで、スムーズな購買へと繋げることができます。

CRM(顧客関係管理)/SFA(営業支援システム)ツール

CRMは、既存顧客を含むすべての顧客情報を一元管理し、良好な関係を維持・向上させるためのツールです。SFAはCRMの一分野であり、特に営業部門の活動を支援することに特化しています。

- 主な機能:

- 顧客情報の一元管理(CRM): 顧客の基本情報、過去の購買履歴、問い合わせ履歴、商談内容などを一つのデータベースに集約します。

- 案件・商談管理(SFA): 各営業担当者が抱える案件の進捗状況や活動履歴を可視化し、管理します。

- 部署間連携: マーケティング部門、営業部門、カスタマーサポート部門などが同じ顧客情報を参照できるため、部署を横断した一貫性のある顧客対応が可能になります。

- CX向上への貢献:

CRM/SFAがもたらす最大の価値は、「顧客に関する情報を社内の誰もが把握できる」状態を作ることです。例えば、カスタマーサポートに問い合わせがあった際、オペレーターは過去の購買履歴や営業担当者とのやり取りを瞬時に確認した上で対応できます。これにより、顧客は何度も同じ説明をする必要がなくなり、スムーズな問題解決が期待できます。「この会社は、どの部署に連絡しても私のことを分かってくれている」という安心感と信頼感は、CXと顧客ロイヤルティを大きく向上させます。

顧客接点を最適化するツール

多様化する顧客接点(タッチポイント)において、リアルタイムで顧客の状況を把握し、最適なコミュニケーションやサポートを提供することは、CX向上に直結します。この「その場、その瞬間」の体験を向上させるのがこのカテゴリのツールです。

Web接客ツール

Web接客ツールは、Webサイトに訪問したユーザーの行動や属性に応じて、リアルタイムで個別のコミュニケーションを行うためのツールです。実店舗における店員の「お声がけ」をオンラインで実現するものとイメージすると分かりやすいでしょう。

- 主な機能:

- ポップアップ表示: 「特定のページを長時間閲覧しているユーザーに、関連商品のクーポンを表示する」「サイトから離脱しようとしたユーザーに、限定オファーを提示する」など、様々な条件でポップアップウィンドウを表示します。

- チャットボット/ライブチャット: サイト訪問者の簡単な質問にAIチャットボットが24時間自動で回答したり、必要に応じて有人オペレーターによるライブチャットに切り替えたりします。

- CX向上への貢献:

Web接客ツールは、ユーザーがサイト内で迷ったり、疑問を感じたりした瞬間に、先回りしてサポートを提供します。これにより、サイトからの離脱を防ぎ、コンバージョン率の向上に貢献するだけでなく、ユーザーのストレスを軽減し、オンライン上でのCXを大きく改善します。画一的な情報提供ではなく、一人ひとりの訪問者に寄り添った「おもてなし」を実現します。

オンボーディングツール

オンボーディングツールは、特にSaaS(Software as a Service)などのデジタルプロダクトにおいて、新規ユーザーがサービスをスムーズに使い始め、その価値を早期に実感できるように支援するためのツールです。

- 主な機能:

- プロダクトツアー: ユーザーの初回ログイン時に、主要な機能の使い方を段階的に案内するツアーを表示します。

- チュートリアル・ガイド: ユーザーの操作に応じて、「次はこのボタンをクリックしてください」といったヒントやガイド(ツールチップ)を表示します。

- 利用状況の分析: ユーザーがどの機能まで利用したか、どこでつまずいているかを分析し、利用を促進するためのアプローチに繋げます。

- CX向上への貢献:

多くのSaaSプロダクトでは、ユーザーが価値を実感する前に使い方を諦めてしまうことが、解約の大きな原因となります。オンボーディングツールは、この最初のつまずきを防ぎ、ユーザーが「このサービスは便利だ」と感じる成功体験(アハ体験)へと最短距離で導きます。スムーズな利用開始体験は、その後の定着率や顧客満足度に極めて大きな影響を与えます。

これらのツールは、それぞれが独立して機能するだけでなく、API連携などを通じて相互にデータをやり取りすることで、さらに大きな相乗効果を発揮します。自社のCXにおける最大の課題はどこにあるのかを明確にし、その課題解決に最も貢献するツールから導入を検討することが、賢明なアプローチと言えるでしょう。

| ツールカテゴリ | 主な目的 | 具体的な機能例 | 貢献するCXの側面 |

|---|---|---|---|

| BIツール | データに基づいた顧客理解と意思決定 | データの統合・可視化、ダッシュボード作成、レポーティング | CX戦略の立案・効果測定 |

| MAツール | 見込み客の育成と関係構築の自動化 | リード管理、メールマーケティング、スコアリング | パーソナライズされたコミュニケーション |

| CRM/SFAツール | 顧客情報の一元管理と関係深化 | 顧客データベース、案件管理、問い合わせ管理 | 一貫性のある顧客対応、LTV向上 |

| Web接客ツール | Webサイト上での体験向上 | ポップアップ表示、チャットボット、クーポン配布 | リアルタイムなニーズへの対応 |

| オンボーディングツール | プロダクト/サービスの利用定着支援 | チュートリアル、プロダクトツアー、Tips表示 | スムーズな利用開始と価値実感 |

まとめ

本記事では、現代ビジネスにおける最重要課題である「DX(デジタルトランスフォーメーション)」と「CX(カスタマーエクスペリエンス)」について、その定義から両者の関係性、具体的なメリットや実践ステップに至るまで、網羅的に解説してきました。

改めて、この記事の最も重要なメッセージを繰り返します。それは、DXとCXは表裏一体であり、優れたCXの実現という明確な「目的」を掲げることこそが、DXという「手段」を成功に導く唯一の道であるということです。

テクノロジーの導入そのものが目的化した「手段の目的化」に陥ることなく、常に「この変革は、お客様にどのような新しい価値や感動を届けられるのか?」という顧客視点の問いに立ち返ることが不可欠です。DXは単なるIT部門の取り組みではなく、経営層の強いリーダーシップのもと、マーケティング、営業、サポートといった全部門が「最高の顧客体験」という共通のゴールに向かって連携する、全社的な文化変革のプロセスです。

この記事を通じて、DXとCXの関係性についての理解が深まったのであれば、次に行うべきアクションは、自社の顧客体験の現状を客観的に見つめ直すことです。NPS®調査や顧客インタビューを通じて、顧客の生の声に耳を傾け、自社のCXのどこに課題(ペインポイント)があり、どこに強み(ゲインポイント)があるのかを可視化することから始めてみましょう。

市場のコモディティ化が進み、顧客の価値観が「モノ」から「コト」へと移行した現代において、他社には真似できない独自の顧客体験こそが、企業の最も持続可能な競争優位性となります。DXを強力なエンジンとしてCXを向上させ、顧客から熱狂的に愛されるブランドを築き上げることは、変化の激しい時代を勝ち抜くための最も確実な戦略と言えるでしょう。この壮大ながらもやりがいのある変革の旅に、今こそ踏み出してみてはいかがでしょうか。