デジタルトランスフォーメーション(DX)は、現代の企業が市場での競争優位性を維持し、持続的に成長していくために不可欠な経営課題となっています。しかし、多くの企業がDXの重要性を認識しつつも、具体的な推進方法に悩み、「何から手をつければ良いのか分からない」「部門間の協力が得られず、取り組みが前に進まない」といった壁に直面しているのが実情です。

このような課題を乗り越え、全社一丸となってDXを推進するための強力なエンジンとなるのが「DX推進委員会」です。DX推進委員会は、単なる会議体ではありません。経営層と現場をつなぎ、部門の壁を越えて連携を促し、DX戦略の策定から実行、評価までを一貫して主導する「司令塔」としての役割を担います。

この記事では、DX推進委員会の設置を検討している、あるいは既にある委員会の活動が形骸化して悩んでいる経営者や担当者の方に向けて、以下の点を網羅的かつ具体的に解説します。

- DX推進委員会が求められる背景と、類似組織との違い

- 委員会を設置する具体的な目的と、担うべき重要な役割

- 成果を出すためのメンバー構成と、設置・運営の具体的なステップ

- 委員会を成功に導くためのポイントと、形骸化させないための注意点

DXは、特定の部署だけで完結するものではなく、組織全体の文化やビジネスプロセスに変革をもたらす壮大なプロジェクトです。本記事を通じて、DX推進委員会という羅針盤を正しく機能させ、貴社のDXという航海を成功に導くための実践的な知識を深めていきましょう。

目次

DX推進委員会とは

DX推進委員会とは、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)に関する全社的な方針や戦略を決定し、その実行を監督・推進するための組織横断的な意思決定機関です。通常、経営層、各事業部門の責任者、IT部門の責任者などがメンバーとして参加し、企業全体のDXをトップダウンで牽引する役割を担います。

この委員会は、DXが単なるITツールの導入に留まらず、ビジネスモデル、業務プロセス、組織文化、顧客体験といった企業活動のあらゆる側面に変革をもたらすものであるという認識に基づいています。そのため、一部門の努力だけでは達成が難しく、全社的な視点での舵取りと、部門間の利害調整が不可欠です。DX推進委員会は、まさにそのための「司令塔」として機能します。

DX推進委員会が求められる背景

現代のビジネス環境において、なぜ多くの企業がDX推進委員会の設置を急いでいるのでしょうか。その背景には、企業を取り巻く深刻な課題と、DX推進における構造的な難しさが存在します。

第一に、市場環境の急激な変化が挙げられます。VUCA(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)と呼ばれる予測困難な時代において、企業は従来のやり方に固執していては生き残れません。デジタル技術を活用して顧客ニーズの多様化に迅速に対応し、新たなビジネスモデルを創出しなければ、競合他社に後れを取ってしまいます。このような状況下で、経営と一体となった迅速な意思決定と、全社的なリソースの最適配分が求められており、その中核を担う組織として委員会が必要とされています。

第二に、DX推進における「部門の壁」という大きな障壁です。多くの日本企業は、部門ごとに業務が最適化された「サイロ化」の状態に陥りがちです。例えば、営業部門が持つ顧客情報、製造部門が持つ生産データ、マーケティング部門が持つWebアクセスデータなどがバラバラに管理されているケースは少なくありません。DXを成功させるには、これらのデータを全社で連携・活用し、新たな価値を創造する必要があります。しかし、各部門にはそれぞれの目標や利害があり、部門間の連携は容易ではありません。DX推進委員会は、各部門の代表者が一堂に会し、全社最適の視点から議論し、利害を調整する公式な場として、このサイロ化を打破する上で極めて重要な役割を果たします。

第三に、DXが経営そのものであるという認識の広がりです。かつてIT投資は、コスト削減や業務効率化を目的とする「守りのIT」が中心でした。しかし、現代のDXは、デジタル技術を駆使して新たな収益源を生み出し、企業価値を向上させる「攻めのDX」の側面が強まっています。これはもはやIT部門だけの課題ではなく、経営戦略そのものです。そのため、経営トップが自ら旗振り役となり、全社的な変革を主導する必要があるのです。DX推進委員会は、経営層がDXへの強いコミットメントを社内外に示し、強力なリーダーシップを発揮するための具体的な装置として機能します。

これらの背景から、DXを一部署の取り組みで終わらせず、経営課題として全社的に推進するための体制として、DX推進委員会の設置が不可欠となっているのです。

DX推進組織(推進室)との違い

DXを推進する組織として、「DX推進委員会」の他に「DX推進室」や「DX推進部」といった名称の部署が設置されることがあります。両者は混同されがちですが、その役割と位置づけは明確に異なります。この違いを理解することが、効果的なDX推進体制を構築する上で非常に重要です。

| 項目 | DX推進委員会 | DX推進組織(推進室・部) |

|---|---|---|

| 位置づけ | 意思決定機関(ステアリングコミッティ) | 実行部隊(ワーキンググループ) |

| 主な役割 | ・DX戦略の策定と承認 ・全社的な方向性の提示 ・重要事項の意思決定 ・部門間の利害調整 ・経営層への提言 |

・DX施策の企画・立案 ・具体的なプロジェクトの実行・管理 ・現場部門への技術支援・伴走 ・最新技術の調査・検証 |

| 構成メンバー | 経営層(CEO, CIO, CDOなど)、各事業部門長、IT部門長など | DXに関する専門知識を持つ実務担当者(データサイエンティスト、ITエンジニア、プロジェクトマネージャーなど) |

| 開催頻度 | 定期的(月1回、四半期に1回など) | 日常的・常設 |

| 役割の比喩 | 船の「羅針盤」「舵」 | 船の「エンジン」「クルー」 |

DX推進委員会は、DXという航海の「行き先」を決め、全体の「舵取り」を行う意思決定機関です。経営的な視点から「どの山に登るのか」「どのようなルートで登るのか」という大局的な戦略を策定し、必要なリソース(予算・人材)の配分を決定します。各部門のトップが集まることで、トップダウンでの迅速な意思決定と、部門間の連携を円滑に進めることを目的とします。

一方、DX推進組織(推進室・部)は、委員会で決定された戦略に基づき、実際に山を登るための「実行部隊」です。DXに関する専門知識やスキルを持つメンバーが集まり、具体的な施策を企画・実行します。現場部門と密に連携しながらプロジェクトを推進し、技術的な支援やノウハウの提供も行います。委員会が決定した戦略を、具体的なアクションに落とし込み、現場を動かしていく役割を担います。

この二つの組織は、どちらか一方があれば良いというものではなく、両者が車の両輪のように連携して機能することが、DX推進を成功させる鍵となります。委員会が全社的な方針を示し、推進室がそれを具現化する。そして、推進室が現場で得た課題や気づきを委員会にフィードバックし、戦略の見直しに繋げる。このような健全なサイクルを生み出すことで、企業は変化に強いしなやかなDX推進体制を構築できるのです。

DX推進委員会を設置する3つの目的

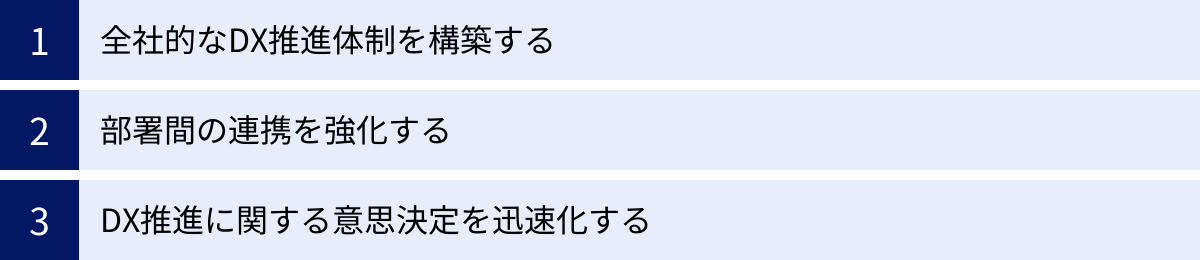

なぜ多くの企業が、既存の会議体とは別に、わざわざ「DX推進委員会」という新たな組織を立ち上げるのでしょうか。それは、DXという特殊な性質を持つプロジェクトを成功させるために、この委員会が果たすべき明確な目的があるからです。ここでは、DX推進委員会を設置する主要な3つの目的について詳しく解説します。

① 全社的なDX推進体制を構築する

DX推進の初期段階でよく見られる失敗が、一部の先進的な部署や意欲的な担当者だけが孤軍奮闘し、全社的な広がりを見せずに頓挫してしまうケースです。DXは、業務プロセスや組織のあり方そのものを変革する活動であり、特定の部署だけで完結させることはできません。DX推進委員会の最大の目的は、DXを一部の取り組みで終わらせず、経営マターとして全社的に推進するための公式な体制を構築することにあります。

委員会にCEOや担当役員などの経営トップが参加することは、DXが会社全体の最重要課題であるという強いメッセージを全社員に伝える上で極めて効果的です。経営層が自らの言葉でDXのビジョンや目的を語り、その実現に向けた覚悟を示すことで、社員の意識が高まり、DXを「自分ごと」として捉える文化が醸成されやすくなります。

また、委員会は全社DX戦略やロードマップを策定し、承認する役割を担います。これにより、各部署がバラバラの方向に進むのを防ぎ、全社として目指すべきゴールを共有できます。例えば、「3年後までにデータ活用によって顧客体験価値を30%向上させる」といった具体的なビジョンを委員会が掲げ、その実現に向けた各部門の役割と目標(KPI)を明確にすることで、全社員が同じ方向を向いて力を合わせるための基盤ができます。

さらに、委員会はDX推進に必要な予算や人材といったリソースを確保する上でも重要な役割を果たします。DXには相応の投資が必要ですが、現場部門からの個別の要求では、なかなか経営層の承認を得られないことがあります。しかし、委員会という全社的な意思決定の場でDXの重要性や投資対効果が議論され、承認された予算であれば、各施策をスムーズに実行に移せます。このように、DX推進委員会は、トップのコミットメントを確保し、戦略的な方向性を示し、必要なリソースを配分することで、DXを全社的に推進するための強固な土台を築くのです。

② 部署間の連携を強化する

前述の通り、多くの企業において「部門の壁(サイロ化)」はDX推進を阻む最大の要因の一つです。各部門が独自のシステムやデータを持ち、他の部門との情報共有がなされていない状態では、データに基づいた全体最適な意思決定は不可能です。DX推進委員会の第二の目的は、この部門の壁を打ち破り、組織横断的な連携を促進する「ハブ」となることです。

委員会には、営業、マーケティング、製造、開発、人事、経理といった主要な事業部門の責任者がメンバーとして参加します。これにより、普段は接点の少ない各部門のトップが一堂に会し、それぞれの課題やニーズ、保有するデータやノウハウを共有する機会が生まれます。

例えば、ある製造業で考えてみましょう。営業部門は「顧客からの納期短縮の要望」という課題を抱え、製造部門は「生産計画の精度が低く、急な変更に対応できない」という課題を抱えているとします。従来であれば、両部門はそれぞれの立場で対立しがちでした。しかし、DX推進委員会という場で両者が顔を合わせ、営業部門が持つ販売予測データと製造部門が持つ生産実績データを連携させるというアイデアが出れば、需要予測の精度を高め、生産計画を最適化するという共通の解決策を見出せるかもしれません。

このように、委員会は各部門が個別の「部分最適」に陥るのを防ぎ、企業全体の価値を最大化する「全社最適」の視点で課題解決に取り組むためのプラットフォームとして機能します。

また、新たなDX施策を導入する際には、複数の部門にまたがる業務プロセスの変更が必要になることが多く、現場からの抵抗が予想されます。委員会に各部門の責任者が参加していれば、施策の目的や必要性を事前に共有し、合意形成を図ることができます。そして、決定事項は各責任者が自部門に持ち帰り、現場のメンバーに丁寧に説明することで、スムーズな導入が可能になります。委員会は、単なる情報共有の場に留まらず、部門間の利害を調整し、円滑な協力体制を築くための重要な調整機関としての役割を担うのです。

③ DX推進に関する意思決定を迅速化する

ビジネス環境の変化が激しい現代において、意思決定のスピードは企業の競争力を大きく左右します。特に、DXの分野では新しい技術やサービスが次々と登場するため、従来の稟議制度のような時間のかかるプロセスでは、絶好のビジネスチャンスを逃しかねません。DX推進委員会の第三の目的は、DXに関する重要事項の意思決定プロセスを劇的に短縮し、アジャイルな(俊敏な)事業推進を可能にすることです。

DX推進委員会には、最終的な意思決定権を持つ経営層や、各部門の予算執行権を持つ部門長が参加しています。これにより、DXに関する重要な議題について、その場で議論し、即座に結論を出すことが可能になります。

例えば、新しいマーケティングオートメーションツールを導入したいと考えた場合、従来であれば、担当者が資料を作成し、課長、部長、役員へと段階的に承認を得る必要がありました。各段階で差し戻しや修正が入れば、導入決定までに数ヶ月を要することも珍しくありません。

しかし、DX推進委員会があれば、マーケティング部門の責任者がツールの導入目的、期待される効果、必要な予算などを直接委員会で説明し、その場で経営層や関連部門の責任者と質疑応答を行うことができます。技術的な懸念についてはIT部門長が、費用対効果については経理部門長がその場で意見を述べ、多角的な視点から議論を尽くした上で、迅速に「導入する」「見送る」「条件付きで試行する」といった結論を導き出すことが可能です。

このような迅速な意思決定は、市場の変化に素早く対応するだけでなく、DXを担当する現場のモチベーション向上にも繋がります。「自分たちの提案がスピーディーに経営層に届き、すぐに判断が下される」という経験は、社員の主体性やチャレンジ精神を育みます。

DX推進委員会は、官僚的なプロセスを排し、変化に即応するためのフラットでスピーディーな意思決定メカニズムを組織に組み込むことで、企業全体のDXを加速させる強力なドライバーとなるのです。

DX推進委員会が担う主な4つの役割

DX推進委員会は、その設置目的を達成するために、具体的ないくつかの重要な役割を担います。これらの役割を正しく理解し、委員会活動の中で着実に実行していくことが、DXの成功に直結します。ここでは、委員会が担うべき主要な4つの役割について詳しく見ていきましょう。

① DX戦略の策定

DX推進委員会が担う最も根幹的な役割は、自社の経営戦略と連動したDX戦略を策定することです。DXは、単に流行りのデジタルツールを導入することではありません。自社が抱える経営課題は何か、将来どのような企業でありたいのか、という経営の根幹に関わる問いから出発し、その実現手段としてデジタル技術をいかに活用するかを考える必要があります。

委員会の最初のミッションは、自社の現状を正しく把握することから始まります。市場や競合の動向、顧客のニーズの変化といった外部環境の分析(PEST分析、5フォース分析など)と、自社の強み・弱み、業務プロセスの課題、技術的な資産といった内部環境の分析(SWOT分析、バリューチェーン分析など)を徹底的に行います。

その上で、「どのような価値を顧客に提供するのか」「どの事業領域で競争優位を築くのか」といったDXのビジョンと目指すべきゴールを明確に定義します。このビジョンは、「3年後にデータ駆動型の意思決定を全社で実現する」「新たなサブスクリプションモデルで売上比率20%を目指す」といった、具体的で測定可能な言葉で表現されるべきです。

次に、策定したビジョンを実現するための具体的な道筋、すなわち「DX戦略」を立案します。この戦略には、大きく分けて「守りのDX」と「攻めのDX」の二つの側面があります。

- 守りのDX: 既存業務の効率化、コスト削減、生産性向上を目的とする取り組み。RPAによる定型業務の自動化、ペーパーレス化、基幹システムの刷新などが該当します。

- 攻めのDX: 新たな製品・サービスの開発、新規事業の創出、ビジネスモデルの変革を目的とする取り組み。IoTを活用した予知保全サービス、AIを活用した顧客へのレコメンデーション機能、サブスクリプション型ビジネスへの転換などが該当します。

DX推進委員会は、自社の状況に合わせて、これら「守り」と「攻め」のバランスを考慮しながら、優先的に取り組むべきテーマや領域を決定します。そして、それらを具体的な施策に落とし込み、いつまでに何を達成するのかを示した「DXロードマップ」を作成します。この戦略とロードマップが、全社的なDX推進の揺るぎない指針となるのです。

② DX施策の進捗管理と効果測定

戦略やロードマップは、策定しただけでは「絵に描いた餅」に過ぎません。DX推進委員会の重要な役割の二つ目は、策定した戦略に基づいて実行される個別のDX施策の進捗を管理し、その効果を客観的に測定・評価することです。これにより、DX推進のPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を回し、継続的な改善を促します。

委員会は、定期的な会合(例えば月次)において、各施策の担当部門から進捗状況の報告を受けます。報告内容は、単なる「やりました」という定性的なものではなく、具体的なデータに基づいている必要があります。そのために重要なのが、施策の企画段階でKPI(重要業績評価指標)を明確に設定しておくことです。

| 施策の例 | 設定されるKPIの例 |

|---|---|

| RPA導入による請求書処理業務の自動化 | ・処理時間(一人あたり):〇〇時間/月 → 〇〇時間/月 ・処理ミス発生率:〇〇% → 〇〇% ・担当者の残業時間:〇〇時間/月 → 〇〇時間/月 |

| SFA(営業支援システム)の導入 | ・営業担当者の報告書作成時間:〇〇分/日 → 〇〇分/日 ・案件化率:〇〇% → 〇〇% ・受注率:〇〇% → 〇〇% |

| ECサイトへのAIレコメンド機能の実装 | ・コンバージョン率(CVR):〇〇% → 〇〇% ・平均顧客単価(AOV):〇〇円 → 〇〇円 ・サイト滞在時間:〇〇分 → 〇〇分 |

委員会は、これらのKPIの達成度をダッシュボードなどで可視化し、モニタリングします。計画通りに進んでいない施策があれば、その原因を深掘りし、課題を特定します。原因がリソース不足であれば追加の人員や予算を投入する判断を下し、技術的な問題であればIT部門や外部ベンダーと連携して解決策を探ります。

また、当初の想定通りに効果が出ていない場合は、施策そのものの見直しも必要です。市場の変化や技術の進展は速いため、一度決めた計画に固執するのではなく、状況に応じて柔軟に戦略や施策をピボット(方向転換)する勇気も求められます。このように、DX推進委員会は、データに基づいた客観的な評価を通じて、DXの取り組みが着実に成果に結びつくよう監督する、プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)のような機能も果たします。

③ 関連部署との調整

DX施策の多くは、単一の部署で完結することは稀であり、複数の部署にまたがる横断的なプロジェクトとなります。そのため、各部署の役割分担を明確にし、利害の対立を調整し、円滑な協力体制を築くことが不可欠です。DX推進委員会の第三の役割は、この部門間調整の「ハブ」となることです。

例えば、「顧客データを統合し、全社で活用できる基盤(CDP:カスタマーデータプラットフォーム)を構築する」というプロジェクトを考えてみましょう。このプロジェクトには、以下のように多くの部署が関わります。

- マーケティング部門: 顧客データ活用の企画、施策の立案

- 営業部門: 営業活動で得た顧客情報の提供、SFAとの連携

- カスタマーサポート部門: 問い合わせ履歴などのデータ提供

- IT部門: システムの設計・構築、セキュリティの確保

- 法務部門: 個人情報保護法などの法令遵守の確認

これらの部署には、それぞれ異なるミッションや優先順位があり、時には利害が対立することもあります。「データの入力形式を統一してほしい(IT部門)」と「入力の手間を増やしたくない(営業部門)」といった対立は典型的な例です。

DX推進委員会は、こうした部門間の対立や連携における課題を解決するための公式な場となります。各部門の責任者が参加しているため、それぞれの立場や事情を説明し、理解を深めることができます。そして、部分的な最適解ではなく、会社全体として最も効果的な解決策は何かという大局的な視点から議論し、合意形成を図ります。委員会の場で「顧客データ基盤の構築は全社の最優先課題である」というトップの意思が明確に示され、各部門の協力体制が決定されれば、プロジェクトは力強く前進します。

さらに、新しいシステムの導入や業務プロセスの変更は、現場の従業員に一時的な負担や戸惑いを与えることもあります。委員会は、こうした現場の声を吸い上げ、丁寧な説明会を実施したり、十分なトレーニング期間を設けたりするなど、変化に対する抵抗を和らげるためのコミュニケーションプランを主導する役割も担います。

④ 経営層への提言

DX推進委員会は、DXの進捗や現場の状況を最も的確に把握している組織です。その知見を基に、経営層に対して、より大胆な経営判断を促すための提言を行うことも重要な役割です。これは、単なる進捗報告に留まらない、未来に向けた戦略的なインプットです。

委員会での議論や各施策の進捗管理を通じて、新たなビジネスチャンスや、逆に放置すると大きなリスクになりかねない課題が見えてくることがあります。例えば、ある施策で収集したデータを分析した結果、これまで気づかなかった新たな顧客層の存在が明らかになったとします。この場合、委員会は「この新顧客層をターゲットとした新規事業を立ち上げるべきではないか」と経営層に提言することができます。この提言には、市場規模の推定、事業計画の骨子、必要な投資額などが含まれ、具体的な経営判断の材料となります。

逆に、競合他社が破壊的なデジタル技術を導入し、自社の市場シェアを脅かし始めた場合、委員会は迅速にその情報を分析し、「対抗するためには、〇〇分野への戦略的投資が急務である」といった提言を経営層に行う必要があります。

また、DXを推進する中で、既存の組織体制や人事評価制度が障壁となっていることが判明する場合もあります。例えば、「デジタル人材の育成・採用が進まない」という課題が明らかになった場合、委員会は人事部門と連携し、「新たなスキル基準の導入や、デジタル人材向けの報酬制度の改定」といった具体的な人事制度改革案を経営層に提言する役割も担います。

このように、DX推進委員会は、現場と経営の間に立ち、DXの視点から得られたインサイトを経営戦略に反映させるための「翻訳者」であり「触媒」としての機能を果たします。委員会の提言によって、経営層はより解像度の高い情報に基づいた意思決定が可能となり、企業全体の変革を加速させることができるのです。

DX推進委員会に必要なメンバー構成

DX推進委員会の成否は、そのメンバー構成に大きく依存します。多様な視点と専門性、そして変革を推進する強い意志を持ったメンバーを集めることが不可欠です。ここでは、DX推進委員会に必要とされる代表的な役割と、その選定理由について解説します。

| 役割 | 期待されること |

|---|---|

| 経営層 | ・最終的な意思決定と責任 ・DXビジョンの提示と全社への発信 ・予算や人材などのリソース確保 |

| DX推進担当部署 | ・委員会の事務局機能(アジェンダ設定、議事録作成など) ・DXに関する専門知識の提供 ・各部署との事前調整、ファシリテーション |

| 各事業部門 | ・現場の課題やニーズの代弁 ・施策の実行可能性の評価 ・決定事項の自部門への展開と浸透 |

| IT部門 | ・技術的な実現可能性の評価 ・セキュリティとガバナンスの担保 ・既存システムとの連携設計 ・最新技術動向の情報提供 |

| 外部の専門家 | ・客観的な視点と第三者の意見の提供 ・社内にはない専門知識やノウハウの提供 ・議論のファシリテーション |

経営層

DX推進委員会において最も重要なメンバーは、CEO(最高経営責任者)、CIO(最高情報責任者)、CDO(最高デジタル責任者)といった経営層です。経営層の参加は、単なるお飾りではありません。彼らの存在そのものが、DXが全社の最重要課題であることの証となります。

経営層には、以下の役割が期待されます。

- 強力なリーダーシップ: DXのビジョンを明確に示し、変革に対する強い意志を全社に発信します。部門間の対立が生じた際には、最終的な判断を下し、全社を同じ方向に向かわせる役割を担います。

- 最終意思決定: DXには多額の投資や、時には痛みを伴う組織改革が必要です。こうした重要な経営判断を迅速に行うのは、経営層の重要な責務です。

- リソースの確保: DXを推進するためには、予算、人材、時間といったリソースが不可欠です。経営層がコミットすることで、これらのリソースを優先的に確保することが可能になります。

経営層が委員会に名ばかりで参加し、実際の議論は部下に任せるような状態では、委員会は形骸化してしまいます。自らが議論の先頭に立ち、変革の旗振り役となることが、DX成功の絶対条件と言えるでしょう。

DX推進担当部署

DX推進室や情報システム部といった、DXを専門に担当する部署のリーダーやキーパーソンも不可欠なメンバーです。彼らは、委員会の円滑な運営を支える「事務局」としての役割を担います。

具体的な役割は以下の通りです。

- アジェンダ設定: 委員会の開催に先立ち、各部門から議題を収集し、議論すべきテーマを整理してアジェンダを作成します。

- 事前調整: 議題について関連部署と事前に情報共有や意見交換を行い、委員会での議論がスムーズに進むように根回しをします。

- ファシリテーション: 会議の司会進行役を務め、議論が脱線しないようにコントロールし、時間内に結論が出るように導きます。

- 議事録作成: 議論の内容、決定事項、担当者、期限(ToDo)を明確に記録し、関係者に共有します。

- 専門知識の提供: 最新のデジタルトレンドや技術的な知見を提供し、議論の質を高めます。

DX推進担当部署は、委員会と現場をつなぐパイプ役でもあります。委員会の決定事項を現場に伝え、逆に現場の課題や進捗状況を委員会にフィードバックするという、双方向のコミュニケーションを担う重要な存在です。

各事業部門

DXは、現場の業務と密接に関わっています。そのため、営業、マーケティング、製造、開発、管理(人事・経理)など、主要な事業部門の責任者やエース級の人材が委員会に参加することが極めて重要です。彼らは「現場の代弁者」としての役割を担います。

彼らに期待される役割は以下の通りです。

- 現場課題の共有: 自分たちが抱えている具体的な業務課題や、顧客からの要望などを委員会にインプットします。これにより、議論が「机上の空論」になるのを防ぎます。

- 施策の実現可能性の評価: 委員会で検討されるDX施策が、現場の実態に即しているか、実行可能かどうかを評価し、意見を述べます。

- 部門代表としての合意形成: 委員会で決定された事項について、自部門の代表としてコミットします。

- 現場への展開: 委員会の決定事項を自部門に持ち帰り、その背景や目的を丁寧に説明し、現場のメンバーを巻き込みながら実行を推進します。

メンバー選定にあたっては、役職だけでなく、変革への意欲が高く、部門内で影響力のある人物を選ぶことが成功の鍵となります。

IT部門

DXはデジタル技術の活用が前提となるため、情報システム部門の責任者の参加は必須です。IT部門は、単なるシステム開発・運用の担当ではなく、DXを技術面から支える戦略的なパートナーとしての役割を担います。

主な役割は以下の通りです。

- 技術的実現可能性の評価: 提案されたDX施策が、技術的に実現可能かどうかを判断し、代替案や課題を提示します。

- システム全体の設計: 個別の施策がバラバラに進むのではなく、全社的な視点から、既存システムとの連携やデータ連携のあり方を設計します。

- セキュリティとガバナンスの担保: 新しい技術やサービスを導入する際に、情報セキュリティのリスクを評価し、全社的なITガバナンスに準拠しているかを確認します。

- 最新技術動向の情報提供: クラウド、AI、IoTといった最新技術の動向を常にウォッチし、自社のビジネスにどのように活用できるかを提案します。

事業部門が「What(何をしたいか)」を提示するのに対し、IT部門は「How(どう実現するか)」を提示する役割を担います。両者が緊密に連携することで、実現可能で効果的なDX施策が生まれます。

外部の専門家

社内のメンバーだけで議論していると、どうしても視野が狭くなったり、既存の枠組みから抜け出せなくなったりすることがあります。そこで有効なのが、DXコンサルタントや特定分野の技術専門家といった外部の知見を持つ人材を、アドバイザーとして委員会に参加させることです。

外部専門家に期待される役割は以下の通りです。

- 客観的な視点の提供: 社内のしがらみや固定観念にとらわれない、客観的で中立的な立場から意見を述べ、議論を活性化させます。

- 専門知識の提供: 自社にはない高度な専門知識や、他社の成功・失敗事例(一般的な知見として)を提供し、意思決定の質を高めます。

- ファシリテーション: 専門のファシリテーターとして、議論の交通整理を行い、参加者全員から意見を引き出し、合意形成を支援します。

外部専門家の活用は必須ではありませんが、特にDXの初期段階や、議論が停滞している場合には、強力な起爆剤となる可能性があります。

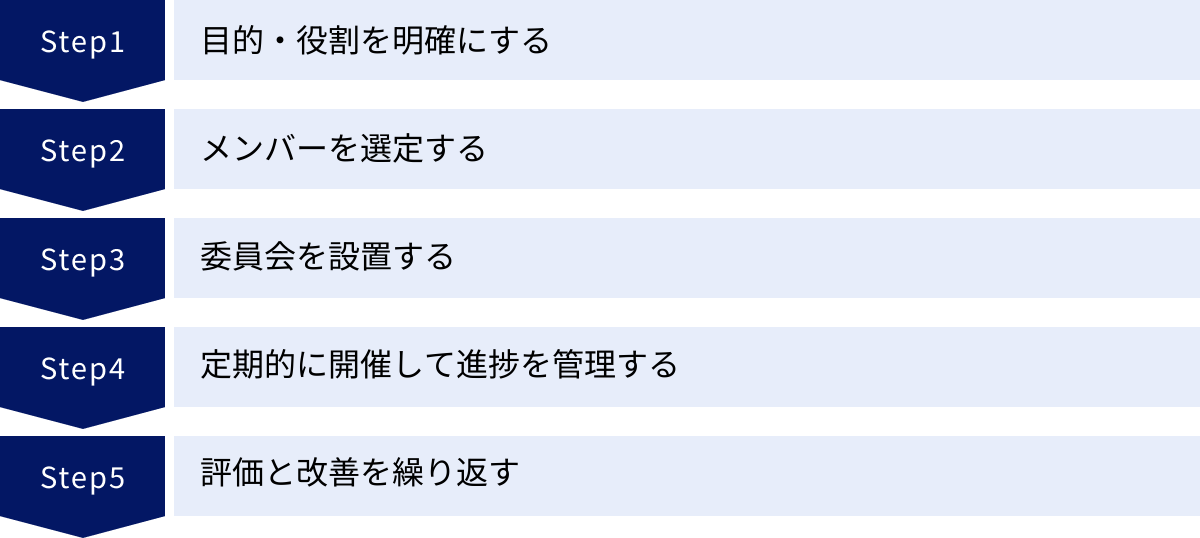

DX推進委員会の設置・運営の5ステップ

DX推進委員会を効果的に機能させるためには、場当たり的な運営ではなく、計画的かつ体系的なアプローチが求められます。ここでは、委員会の設置から運営、改善までを5つの具体的なステップに分けて解説します。

① ステップ1:目的・役割を明確にする

何よりもまず、「なぜ我が社にDX推進委員会が必要なのか」「この委員会で何を達成したいのか」という目的を明確に定義することが出発点です。目的が曖昧なままでは、メンバーの意識も統一されず、議論は迷走し、やがて形骸化してしまいます。

この段階で、以下のような項目を具体的に言語化し、関係者間で共通認識を持つことが重要です。

- 設置目的: 全社的なDX戦略の策定、部門横断プロジェクトの推進、迅速な意思決定など。

- 役割と権限: 委員会が何をどこまで決定できるのか。予算の承認権限、人事に関する権限の有無などを明確にします。

- ミッション・ビジョン: 委員会が目指す短期・中期的なゴールを設定します。例:「初年度はペーパーレス化率80%を達成し、業務効率を15%向上させる」など。

これらの内容は、「DX推進委員会規程」といった公式なドキュメントとして明文化しておくことを強く推奨します。規程には、上記の目的や役割に加え、構成メンバーの選定基準、委員の任期、開催頻度、議決方法、事務局の役割といった運営上のルールも盛り込みます。この規程が、今後の委員会活動の拠り所となり、属人的な運営に陥るのを防ぎます。

② ステップ2:メンバーを選定する

明確になった目的と役割に基づき、委員会にふさわしいメンバーを選定します。前章「DX推進委員会に必要なメンバー構成」で解説したように、経営層、事業部門、IT部門などから、バランス良く多様な人材を集めることが重要です。

メンバー選定においては、役職や肩書だけで選ぶのではなく、以下の観点も考慮しましょう。

- 変革への意欲: 現状維持を望むのではなく、新しいことに挑戦し、会社を変えていきたいという強いマインドを持っているか。

- 影響力: 所属部門内で意見を尊重され、周囲を巻き込む力を持っているか(フォロワーシップ)。

- 全体最適の視点: 自部門の利益だけでなく、会社全体のことを考えて発言・行動できるか。

選定したメンバーには、社長や担当役員から正式に任命し、辞令を交付すると良いでしょう。その際、なぜその人が選ばれたのか、委員会でどのような役割を期待しているのかを一人ひとりに丁寧に伝えることで、メンバーの当事者意識とモチベーションを高めることができます。

③ ステップ3:委員会を設置する

メンバーが決定したら、いよいよ委員会を正式に発足させます。最初の活動として、キックオフミーティングを開催し、委員会のスタートを社内外に宣言します。

キックオフミーティングでは、以下の内容を実施することが効果的です。

- 経営トップからのメッセージ発信: CEO自らが、DX推進にかける想いや、委員会への期待を力強く語ります。これにより、委員会の活動に「お墨付き」が与えられ、全社的な協力体制を築きやすくなります。

- 委員会規程の確認: ステップ1で作成した規程の内容を全メンバーで読み合わせ、目的、役割、ルールについて改めて共通認識を持ちます。

- メンバーの自己紹介と抱負: 各メンバーが自己紹介とともに、委員会活動への意気込みを語ることで、チームとしての一体感を醸成します。

- 今後の活動計画の共有: 当面の議題、開催スケジュール(例:毎月第3水曜日の15時から)、コミュニケーションルール(使用ツール、議事録の共有方法など)を確認します。

このキックオフミーティングの様子を社内報やイントラネットで広く告知することも、DX推進の機運を全社的に高める上で有効な手段です。

④ ステップ4:定期的に開催して進捗を管理する

委員会を設置した後は、定期的に会合を開催し、活動を継続していくことが重要です。開催頻度は、企業のフェーズやDXの進捗状況によって異なりますが、活動初期は月1回程度、軌道に乗ってきたら四半期に1回程度が一つの目安となります。

実りある委員会にするためには、会議の運営に工夫が必要です。

- 質の高いアジェンダ: 会議の2〜3日前までには、事務局がアジェンダ(議題)と関連資料をメンバーに共有します。アジェンダには、「報告事項」「相談・議論事項」「決定事項」といった区分を設け、各議題の目的とゴール、所要時間を明記しておくと、効率的な議論に繋がります。

- ファシリテーション: 事務局や外部の専門家がファシリテーターとなり、議論が本筋から逸れないように舵取りをします。特定の人だけが発言するのではなく、全員から意見を引き出すように配慮することも重要です。

- 明確な議事録: 会議で何が議論され、何が決まったのかを明確に記録します。特に、決定事項については、「誰が(Who)」「何を(What)」「いつまでに(When)」行うのか(ToDo)を必ず明記し、会議の最後に関係者全員で確認します。議事録は速やかに関係者に共有し、進捗管理のベースとします。

この定期的な会合を通じて、DX戦略の進捗を確認し、課題を共有し、次のアクションを決定するというPDCAサイクルを回していきます。

⑤ ステップ5:評価と改善を繰り返す

DX推進委員会の活動は、一度設置したら終わりではありません。ビジネス環境や社内の状況変化に合わせて、委員会自体のあり方も常に見直し、改善していく必要があります。

半年に1回、あるいは1年に1回といったタイミングで、委員会の活動そのものを振り返る機会を設けましょう。評価の際には、以下のような問いを立ててみると良いでしょう。

- 目的の達成度: 委員会設置の目的は達成されているか?(例:意思決定のスピードは向上したか?部門間の連携は深まったか?)

- 運営の効率性: 会議の時間は適切か?アジェンダや資料は分かりやすいか?議論は活発か?

- メンバー構成の妥当性: 現在のメンバー構成は最適か?新たに加えるべきメンバー、あるいは交代すべきメンバーはいないか?

- 成果の可視化: 委員会の活動が、事業にどのような貢献をしたかを定量・定性の両面で評価できているか?

これらの評価を通じて見つかった課題については、具体的な改善策を検討し、実行に移します。例えば、「議論が深まらない」という課題があれば、ファシリテーションの方法を見直したり、事前アンケートで意見を収集したりする工夫が考えられます。「現場との乖離」が課題であれば、現場のキーパーソンをオブザーバーとして会議に招待することも有効です。

このように、委員会自体もPDCAサイクルを回し、常に自己変革を続けることで、形骸化を防ぎ、持続的に価値を生み出す組織であり続けることができるのです。

DX推進委員会を成功させる5つのポイント

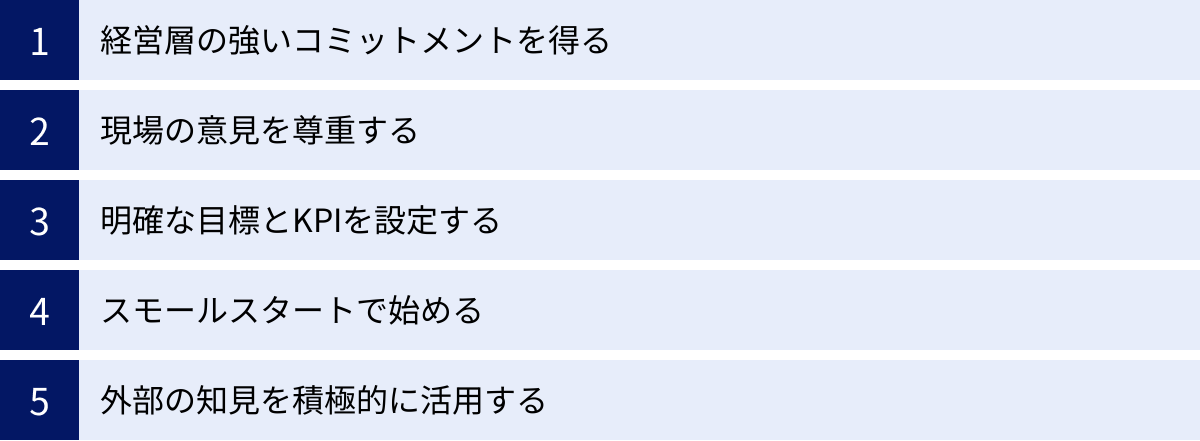

DX推進委員会を設置しても、それが必ずしも成功に結びつくとは限りません。成果を出し、企業変革の原動力となる委員会にするためには、いくつかの重要なポイントを押さえて運営する必要があります。ここでは、委員会を成功に導くための5つの鍵となるポイントを解説します。

① 経営層の強いコミットメントを得る

これは、DX推進委員会を成功させる上で最も重要かつ不可欠な要素です。経営層がDXを単なるIT戦略ではなく、経営戦略そのものであると深く理解し、その推進に強い意志と覚悟を持って臨むことが、すべての出発点となります。

経営層のコミットメントは、言葉だけでなく、行動で示される必要があります。

- 積極的な参加: 委員会に毎回必ず出席し、議論をリードする。部下に丸投げにせず、自らの言葉でビジョンを語り、難しい判断を下す。

- リソースの優先配分: DX推進に必要な予算や、各部門のエース級の人材を優先的に投入することを約束し、実行する。「人は出すが、金は出さない」といった中途半端な姿勢では、現場は動きません。

- 失敗の許容: DXは試行錯誤の連続です。短期的な成果が出なかったとしても、挑戦したことを評価し、失敗から学ぶことを奨励する文化を醸成する。経営層が「失敗しても責任は自分が取る」という姿勢を示すことで、現場は萎縮せずに大胆なチャレンジができます。

- 一貫したメッセージ: 朝礼や社内報、全社ミーティングなど、あらゆる機会を捉えてDXの重要性を繰り返し発信する。経営層のメッセージに一貫性があることで、DXが一時的なブームではないことが社員に伝わります。

経営層のこの強いコミットメントが、DX推進の強力な追い風となり、部門間の壁や現場の抵抗といった障害を乗り越える原動力となるのです。

② 現場の意見を尊重する

トップダウンの強力なリーダーシップが重要である一方で、それだけではDXは成功しません。変革の主役はあくまで現場で働く従業員であり、彼らの声に耳を傾け、積極的に巻き込んでいくことが不可欠です。トップの理想論と現場の実態が乖離した「机上の空論」のDXは、必ず失敗します。

現場の意見を尊重するためには、以下のような仕組みづくりが有効です。

- 現場ヒアリングの定例化: 委員会のメンバーが定期的に現場に足を運び、従業員と直接対話する機会を設けます。業務上の課題やDXへの期待、不安などを吸い上げ、委員会の議題に反映させます。

- アイデアソンやワークショップの開催: 全社からDXに関するアイデアを募集するイベントを開催します。これにより、現場に埋もれている優れた知見を発掘できるだけでなく、従業員の当事者意識を高める効果もあります。

- 現場メンバーの委員会参加: 毎回でなくとも、特定の議題に合わせて現場のキーパーソンや若手社員をオブザーバーとして委員会に招待し、意見を述べてもらう機会を作ります。

- パイロットプロジェクトへの参画: 新しいツールやシステムを導入する際は、現場の代表者にパイロットプロジェクトのメンバーとして参加してもらい、一緒に企画・検証を進めます。現場の知見が反映されることで、導入後の定着がスムーズになります。

優れたDXのアイデアの多くは、顧客と日々接している、あるいは日々の業務に課題を感じている現場に眠っています。委員会が現場を尊重し、ボトムアップの意見を吸い上げる双方向のコミュニケーションを確立することが、地に足の着いた実効性のあるDXを実現する鍵となります。

③ 明確な目標とKPIを設定する

「DXを推進する」というような曖昧なスローガンだけでは、組織は動きません。委員会が目指すべき方向性を具体的に示し、その進捗を客観的に測るためには、明確な目標とKPI(重要業績評価指標)の設定が不可欠です。

目標設定においては、「SMART」と呼ばれるフレームワークが役立ちます。

- Specific(具体的): 誰が読んでも同じ解釈ができる、具体的な目標か。

- Measurable(測定可能): 達成度が数値で測れるか。

- Achievable(達成可能): 現実的に達成可能な目標か。

- Relevant(関連性): 会社の経営目標と関連しているか。

- Time-bound(期限): いつまでに達成するのか、期限が明確か。

例えば、「営業活動を効率化する」という曖ímavな目標ではなく、「来期末までにSFAを活用して、営業担当者一人あたりの報告書作成時間を平均30分短縮し、創出された時間で新規顧客訪問件数を20%増加させる」といった形で設定します。

このように設定された目標に対し、その達成度を測るための指標がKPIです。上記の例であれば、「報告書作成時間」「新規顧客訪問件数」がKPIとなります。委員会は、これらのKPIをダッシュボードなどで常に可視化し、定期的に進捗を確認します。KPIが目標値に達していない場合は、その原因を分析し、対策を講じます。

明確な目標とKPIは、DXの取り組みが単なる「お祭り」で終わるのを防ぎ、着実に成果へと繋げるための羅針盤となります。また、成果が数値で見える化されることで、関係者のモチベーション維持にも繋がります。

④ スモールスタートで始める

DXは壮大な変革プロジェクトですが、最初から完璧な計画を立てて、全社一斉に大規模な変革を行おうとすると、失敗するリスクが高まります。不確実性の高いDXにおいては、まずは小さく始めて、試行錯誤しながら学びを得て、成功モデルを横展開していく「スモールスタート」のアプローチが有効です。

具体的には、以下のような進め方が考えられます。

- パイロット部署の選定: まずは、DXへの意欲が高く、協力的な特定の部署やチームをパイロットとして選びます。

- 課題の特定とテーマ設定: その部署が抱える課題の中から、比較的成果が出やすく、影響範囲が限定的なテーマを選びます。(例:経理部の請求書処理業務の自動化)

- PoC(概念実証)の実施: 小規模な予算と期間で、新しいツールや手法を試験的に導入し、本当に効果があるのか(概念が実証できるか)を検証します。

- 効果測定とフィードバック: PoCの結果をKPIで評価し、現場からのフィードバックを収集します。うまくいかなかった点も含めて、学びを整理します。

- 横展開: パイロットプロジェクトで得られた成功ノウハウや知見を基に、他の部署へ展開していきます。

スモールスタートには、大きな失敗のリスクを避けられる、短期間で具体的な成功体験を積める、現場の納得感を得やすい、といった多くのメリットがあります。委員会は、こうした小さな成功事例を積極的に全社に共有し、「自分たちの部署でもできるかもしれない」という機運を醸成していくことが重要です。

⑤ 外部の知見を積極的に活用する

DXは変化のスピードが速く、求められる専門性も多岐にわたります。すべての知見を社内だけで賄うのは困難であり、時には自社の常識や固定観念が変革の足かせになることもあります。そこで、社外の専門家やパートナーが持つ知見を積極的に活用することが、DXを成功させる上で非常に有効です。

外部の知見を活用する方法は様々です。

- コンサルティングファームの活用: DX戦略の策定や、大規模プロジェクトの推進において、専門のコンサルタントから客観的なアドバイスや体系的なノウハウの提供を受けます。

- 専門ベンダーとの協業: AI、IoT、クラウドなど、特定の技術領域に強みを持つベンダーとパートナーシップを組み、共同でソリューション開発を行います。

- セミナーや研修への参加: 委員会のメンバーが積極的に外部のセミナーやカンファレンスに参加し、最新の技術動向や他社の事例をインプットします。

- 業界団体やコミュニティへの参加: 同業他社や異業種の企業と情報交換を行い、自社の立ち位置を客観的に把握したり、新たなアイデアのヒントを得たりします。

重要なのは、外部パートナーに丸投げするのではなく、彼らの知見をうまく活用しながら、最終的には自社にノウハウを蓄積していくという姿勢です。外部の血を入れることで、自社の「当たり前」を疑い、新たな視点を得ることが、変革を加速させる触媒となるのです。

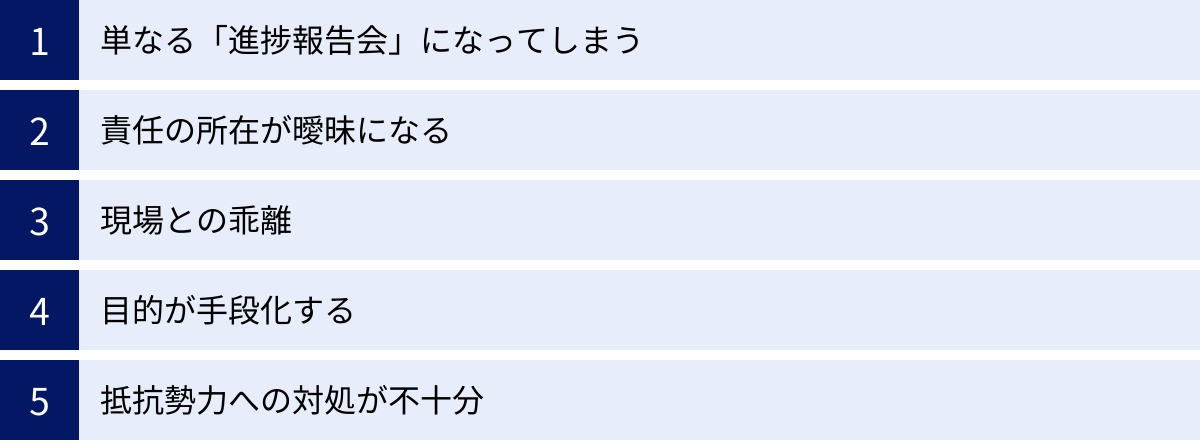

DX推進委員会を形骸化させないための注意点

意欲的にスタートしたDX推進委員会が、いつの間にか活動が停滞し、単なる名ばかりの存在になってしまう「形骸化」は、多くの企業が直面する課題です。形骸化を防ぎ、委員会を継続的に機能させるためには、よくある失敗パターンを理解し、その対策を講じておくことが重要です。

よくある失敗パターン①:単なる「進捗報告会」になってしまう

各部門の担当者が順番に進捗状況を報告するだけで、議論や意思決定が行われずに会議が終わってしまうケースです。これでは、わざわざ責任者クラスが集まる意味がありません。

- 対策: アジェンダに必ず「議論・意思決定事項」の時間を設け、その日の会議で何を決定するのかを明確にします。ファシリテーターは、報告を手短に済ませるように促し、本質的な議論に時間を割けるようにコントロールします。また、「この場で決めないと次に進めない」という切迫感のある議題を設定することも有効です。

よくある失敗パターン②:責任の所在が曖昧になる

「委員会で決まったことだから」という理由で、個々の施策に対する責任感が希薄になり、誰も当事者意識を持たなくなる状態です。問題が発生した際に、責任の押し付け合いが始まってしまいます。

- 対策: 委員会の議事録には、決定事項ごとに必ず「オーナー(責任者)」と「期限」を明記します。オーナーは、その施策の進捗に責任を持ち、委員会に対して定期的に報告する義務を負います。これにより、各施策の実行責任が明確になり、推進力が高まります。

よくある失敗パターン③:現場との乖離

経営層や企画部門のメンバーだけで議論が進み、現場の実態を無視した「あるべき論」や理想論ばかりが語られるケースです。現場からは「またトップが何か言っている」と冷めた目で見られ、施策への協力が得られなくなります。

- 対策: 前述の通り、定期的な現場ヒアリングやワークショップを実施し、現場の生の声を吸い上げる仕組みを構築します。特定の議題について、現場のエース社員を委員会に招聘し、意見を求めることも非常に効果的です。常に「この施策は現場で本当に使われるのか」「現場の負担を増やしていないか」という視点を忘れないことが重要です。

よくある失敗パターン④:目的が手段化する

委員会を開催し、議事録を作成すること自体が目的となってしまい、本来達成すべきであった事業への貢献という視点が失われてしまう状態です。活動している「つもり」になっているだけで、何のアウトプットも生み出さなくなります。

- 対策: 半年や一年に一度、委員会の活動を振り返り、「委員会がもたらした具体的な成果は何か」を定量・定性の両面で評価する機会を設けます。設置時に定めた目的が達成できているか、KPIにどのような変化があったかを確認します。成果が出ていないと判断された場合は、委員会のあり方そのもの(メンバー、運営方法、議題など)を抜本的に見直す勇気が必要です。

よくある失敗パターン⑤:抵抗勢力への対処が不十分

DXは変化を伴うため、既存のやり方や組織の力学を守ろうとする「抵抗勢力」が必ず現れます。彼らの抵抗によって、良い施策であっても遅々として進まなくなることがあります。

- 対策: まず、経営トップが変革への強い意志を繰り返し表明し、抵抗を許さないという断固たる姿勢を示すことが重要です。その上で、全ての部門を一度に変えようとするのではなく、まずは変革に前向きな協力的な部門や個人を巻き込み、そこで「小さな成功事例(クイックウィン)」を作り出すことに注力します。目に見える成果を示すことで、懐疑的だった層も「自分たちも乗り遅れてはいけない」と考えるようになり、徐々に抵抗が弱まっていきます。正面から対立するのではなく、味方を増やして包囲網を作っていく戦略が有効です。

DX推進委員会の運営に役立つツール

DX推進委員会の活動を効率的かつ効果的に進めるためには、適切なデジタルツールを活用することが非常に有効です。ここでは、委員会の運営において特に役立つツールを、目的別にいくつか紹介します。

プロジェクト管理ツール:Asana, Trello

DX推進委員会では、数多くのDX施策(プロジェクト)を同時に管理する必要があります。どの施策が、どのようなステータスで、誰が担当しているのかを可視化するために、プロジェクト管理ツールは不可欠です。

- Asana: 多くのタスクや複雑なプロジェクトを管理するのに適したツールです。タスク間の依存関係を設定したり、ガントチャートで全体のスケジュールを俯瞰したりできます。委員会で決定したアクションアイテムをタスクとして登録し、担当者と期限を設定することで、抜け漏れなく進捗を追跡できます。

- 参照:Asana公式サイト

- Trello: カンバン方式のシンプルなインターフェースが特徴で、直感的に使いやすいツールです。「未着手」「作業中」「完了」といったボードを作成し、タスクを書いたカードをドラッグ&ドロップで移動させるだけで、プロジェクトの進捗状況が一目でわかります。小規模なプロジェクトや、アジャイルなタスク管理に向いています。

- 参照:Trello公式サイト

これらのツールを活用することで、委員会での進捗報告がスムーズになり、個々の担当者のタスク管理の負担も軽減されます。

コミュニケーションツール:Slack, Microsoft Teams

委員会は月に1回程度の開催となることが多いため、会議以外の日常的なコミュニケーションを円滑に行うためのツールが重要になります。メールでのやり取りは情報が分散しがちですが、ビジネスチャットツールを使えば、特定のテーマに関する議論や情報共有を効率的に行えます。

- Slack: 「チャンネル」というテーマ別の会話スペースを作成できるのが特徴です。「#DX戦略」「#マーケティング施策」「#委員会運営」のようにチャンネルを分けることで、情報が整理され、後から議論を追いやすくなります。各種外部サービスとの連携機能も豊富です。

- 参照:Slack公式サイト

- Microsoft Teams: Microsoft 365(旧Office 365)との連携が強力なツールです。チャット機能に加え、Web会議、ファイル共有、共同編集といった機能が統合されており、Teams一つで委員会活動に必要なコミュニケーションの多くを完結できます。

- 参照:Microsoft公式サイト

これらのツールを使えば、次回の委員会を待たずにスピーディーな情報共有や意見交換が可能になり、意思決定の速度をさらに高めることができます。

データ分析・可視化ツール:Tableau, Power BI

DX推進委員会の役割の一つは、データに基づいて施策の効果を測定し、意思決定を行うことです。その際に強力な武器となるのが、BI(ビジネスインテリジェンス)ツールとも呼ばれるデータ分析・可視化ツールです。

- Tableau: 専門家でなくても、ドラッグ&ドロップの直感的な操作で、様々なデータをグラフやマップに可視化できるツールです。売上データ、Webアクセスログ、顧客アンケート結果などを組み合わせ、インタラクティブなダッシュボードを作成できます。委員会でこのダッシュボードを見ながら議論することで、データに基づいた客観的で深い議論が可能になります。

- 参照:Tableau公式サイト

- Power BI: Microsoftが提供するBIツールで、特にExcelや他のMicrosoft製品との親和性が高いのが特徴です。比較的低コストで導入でき、豊富なテンプレートを使って手軽にレポートやダッシュボードを作成できます。

- 参照:Microsoft Power BI公式サイト

これらのツールを用いてKPIの進捗状況をリアルタイムで可視化し、委員会メンバーが常に同じデータを見て議論できる環境を整えることが、データドリブンなDX推進体制を構築する上で非常に重要です。

まとめ

本記事では、DX推進委員会の役割から設置方法、成功のポイント、そして形骸化させないための注意点まで、網羅的に解説してきました。

DX推進委員会は、単なる会議体ではなく、全社的なDXを成功に導くための「司令塔」であり、変革の「エンジン」です。その役割は多岐にわたりますが、要点は以下の通りです。

- 背景と目的: VUCA時代を生き抜くため、部門の壁を越え、迅速な意思決定を行う全社的な推進体制として設置される。

- 役割: 経営戦略と連動した「DX戦略の策定」、データに基づく「進捗管理と効果測定」、サイロ化を打破する「関連部署との調整」、そして経営の舵取りを支援する「経営層への提言」を担う。

- 成功の鍵: 経営層の強いコミットメントを土台に、現場の意見を尊重し、明確な目標とKPIを設定する。そして、スモールスタートで成功体験を積み重ねながら、必要に応じて外部の知見を活用することが不可欠。

- 注意点: 「報告会」になる、「責任が曖昧になる」といった形骸化の罠を避け、委員会自体も常に評価と改善を繰り返していく必要がある。

DXの道のりは決して平坦ではありません。しかし、この記事で解説したポイントを踏まえ、自社に最適化された強力なDX推進委員会を構築・運営することで、その航海を成功に導く確かな羅針盤を手にすることができます。

DXは、もはや待ったなしの経営課題です。本記事が、貴社のDX推進体制を見直し、力強い一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。