現代のビジネス環境において、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」は企業の持続的な成長に不可欠な要素となっています。多くの企業がその重要性を認識し、取り組みを開始している一方で、思うように成果が出ていない、あるいは何から手をつければ良いか分からないといった課題に直面しているケースも少なくありません。

本記事では、DX推進における具体的な課題とその背景を深掘りし、それらを乗り越えるための実践的な解決策を網羅的に解説します。DXの本質的な意味から、日本企業が直面する現状、そして成功に導くためのポイントまで、これからDXに取り組む方やすでに推進中の方にも役立つ情報を提供します。

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DX推進の課題を理解するためには、まず「DXとは何か」を正確に把握することが不可欠です。近年、頻繁に耳にするようになったこの言葉ですが、その本質は単なるITツールの導入に留まりません。ここでは、DXの基本的な意味と、なぜ今、これほどまでにその推進が求められているのかを詳しく解説します。

DXの基本的な意味

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」を指します。これは、経済産業省が公表している「DX推進ガイドライン」に基づく定義です。

参照:経済産業省「デジタルガバナンス・コード2.0」(旧「DX推進ガイドライン」)

この定義の重要なポイントは、DXが単なる「デジタル化」ではないという点です。しばしば混同されがちな「IT化」や「デジタル化」とDXは、その目的と範囲において明確な違いがあります。

- デジタイゼーション(Digitization): アナログな情報をデジタル形式に変換するプロセスです。例えば、紙の書類をスキャンしてPDF化する、会議の音声を録音してデジタルデータにするといった、部分的なデジタル化がこれにあたります。

- デジタライゼーション(Digitalization): 特定の業務プロセス全体をデジタル技術で効率化・自動化することです。例えば、これまで紙と印鑑で行っていた申請・承認業務をワークフローシステムに置き換える、RPA(Robotic Process Automation)を導入して定型的なデータ入力作業を自動化するなど、業務プロセスの変革を指します。

- デジタルトランスフォーメーション(DX): デジタイゼーションやデジタライゼーションを手段として活用し、最終的にビジネスモデルや組織文化、顧客への価値提供の方法といった企業活動全体を根本から変革することを目的とします。例えば、収集した顧客データを分析し、新たなサブスクリプションサービスを開発する、製造業が製品にセンサーを搭載して得られる稼働データを基に、故障予測やメンテナンスサービスといった新たな事業を創出するなど、企業そのものの在り方を変える取り組みがDXです。

つまり、DXのゴールはツールの導入や業務効率化そのものではなく、それらを通じて新たな価値を創出し、市場における競争優位性を確立することにあるのです。この本質的な目的を見失うと、DXは単なるコストのかかるIT投資で終わってしまいかねません。

なぜ今DXの推進が求められるのか

では、なぜ今、多くの企業にとってDXの推進が喫緊の課題となっているのでしょうか。その背景には、国内外の経済や社会環境の劇的な変化があります。

経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」

DX推進の必要性を語る上で避けて通れないのが、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で指摘した「2025年の崖」という問題です。これは、多くの日本企業が抱える複雑化・老朽化した既存のITシステム(レガシーシステム)を刷新できずに放置した場合、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済的損失が生じる可能性があるという衝撃的な警告です。

参照:経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」

レガシーシステムが引き起こす主な問題点は以下の通りです。

- 技術的負債の増大: 長年の継ぎ足し開発によりシステムがブラックボックス化し、全体像を把握できる技術者が退職。仕様変更や改修に膨大な時間とコストがかかる。

- データ活用の障壁: 事業部ごとにシステムがサイロ化(孤立)しており、全社横断的なデータ活用が困難。貴重なデータが眠ったままになっている。

- セキュリティリスクの増大: 古い技術基盤では、巧妙化するサイバー攻撃への対応が難しく、情報漏洩などのリスクが高まる。

- DX推進の足かせ: 新たなデジタル技術を導入しようにも、既存システムとの連携が困難で、ビジネスモデルの変革を阻害する。

これらの問題を解決できなければ、企業は市場の変化に迅速に対応できず、デジタル技術を駆使する新興企業との競争に敗れ、競争力を失ってしまうと懸念されています。「2025年の崖」は、レガシーシステムからの脱却とDX推進が、もはや選択肢ではなく、企業の存続をかけた必須の取り組みであることを示唆しています。

ビジネス環境の急速な変化への対応

「2025年の崖」に加え、現代のビジネス環境そのものが企業にDXを強く要請しています。

- 消費者行動の変化: スマートフォンの普及により、消費者はいつでもどこでも情報を収集し、商品を比較検討し、オンラインで購入するようになりました。企業は、オンラインとオフラインを融合させたシームレスな顧客体験(OMO: Online Merges with Offline)を提供する必要に迫られています。

- グローバル競争の激化: デジタル技術は地理的な制約を取り払い、世界中の企業が競合となり得ます。海外の先進的な企業は、データを駆使した新しいサービスを次々と生み出しており、国内市場も決して安泰ではありません。

- 破壊的イノベーションの登場: 既存の業界構造を根底から覆すような、デジタル技術を前提とした新しいビジネスモデル(例:Uber、Airbnbなど)が次々と登場しています。既存企業も、自らのビジネスモデルを変革し続けなければ、ある日突然、市場から淘汰されるリスクに晒されています。

- 労働人口の減少: 少子高齢化が進む日本では、労働力の確保が深刻な課題となっています。限られた人材で生産性を維持・向上させるためには、デジタル技術を活用した業務の自動化・効率化が不可欠です。

このように、外部環境の激しい変化に柔軟かつ迅速に対応し、持続的に成長を続けるために、DXは現代企業にとって不可欠な経営戦略となっているのです。

日本企業におけるDX推進の現状

DXの重要性が広く認識される一方で、日本企業における実際の推進状況はどのようになっているのでしょうか。多くの企業が必要性を感じつつも、その取り組みには大きなばらつきが見られるのが実情です。ここでは、統計データなどを基に、日本企業のDX推進のリアルな現状を解説します。

多くの企業がDXの必要性を認識している

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発行する「DX白書」などの調査を見ると、DXの必要性を認識している企業の割合は年々増加傾向にあります。多くの経営者が、デジタル技術を活用したビジネス変革が自社の将来にとって重要であると考えていることが分かります。

例えば、IPAの「DX白書2023」によると、日本企業の約7割がDXに何らかの形で取り組んでいると回答しています。この数字だけを見ると、DXが着実に浸透しているように見えます。しかし、その取り組み内容を詳しく見ると、課題も浮き彫りになります。

参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX白書2023」

多くの企業で行われているのは、前述した「デジタイゼーション(既存業務のデジタル化)」や「デジタライゼーション(業務プロセスの効率化)」の段階に留まっているケースが少なくありません。具体的には、Web会議システムの導入、ペーパーレス化の推進、RPAによる定型業務の自動化といった、既存業務の効率化を中心とした取り組みです。

これらはDXの第一歩として非常に重要ですが、本来の目的である「ビジネスモデルの変革」や「新たな価値創造」にまで至っている企業はまだ少数派であるのが現状です。つまり、多くの企業がDXの入り口には立っているものの、その先のゴールである「トランスフォーメーション(変革)」までには到達できていないという課題を抱えています。「DXをやっているつもり」になってしまい、手段が目的化しているケースが散見されるのです。

推進状況には企業間で大きな差がある

もう一つの重要な点は、DXの推進状況に企業間で大きな差が生じていることです。「DX白書2023」では、日米の企業を比較した調査結果も報告されていますが、特に「全社戦略に基づき、全社的にDXに取り組んでいる」と回答した企業の割合は、米国に比べて日本は低い水準にあります。

日本国内においても、企業規模や業種によってDXへの取り組み度合いには顕著な差が見られます。

- 先進的な企業: 経営トップの強いリーダーシップのもと、全社的なDX戦略を策定し、専門部署を設置。データ活用基盤を整備し、新しい製品やサービスの開発に繋げている企業も存在します。これらの企業は、DXをコストではなく未来への投資と捉え、継続的にリソースを投入しています。

- 一部門での取り組みに留まる企業: 特定の部署(例えば、マーケティング部や製造部)が個別にツールを導入したり、業務改善を行ったりしているものの、全社的な動きにはなっていないケースです。部署間の連携が取れていないため、データがサイロ化し、全社最適の視点での変革が進みません。

- これから着手する・未着手の企業: DXの必要性は感じているものの、何から手をつければ良いか分からなかったり、日々の業務に追われて後回しになってしまったりしている企業です。特に中小企業では、人材や予算の制約から、第一歩を踏み出せないケースが多く見られます。

このように、日本企業全体としてDXへの意識は高まっているものの、実際の行動レベルでは「全社的な変革」を成し遂げている企業はまだ少なく、企業間のDX格差(デジタルデバイド)が拡大しているのが現状と言えるでしょう。この格差は、将来的に企業の競争力に直接的な影響を与える可能性が高く、取り組みが遅れている企業にとっては深刻な経営課題となり得ます。DXを成功させるためには、自社が今どの段階にいるのかを客観的に把握し、次の一手を考えることが重要です.

DX推進で直面するよくある10の課題

多くの企業がDXの重要性を認識しながらも、その推進が思うように進まない背景には、共通するいくつかの「壁」が存在します。ここでは、DX推進の現場で頻繁に聞かれる10の代表的な課題を挙げ、その原因を深掘りしていきます。自社の状況と照らし合わせながら、課題の本質を理解することが、解決への第一歩となります。

| 課題の分類 | 具体的な課題内容 |

|---|---|

| 経営・戦略 | ① 経営層の理解や協力が得られない |

| ② DX化の目的やビジョンが定まっていない | |

| 人材・組織 | ③ 推進を担うIT人材が不足している |

| ⑥ 部署間の連携不足や組織の縦割り構造 | |

| ⑦ 従業員のITリテラシー不足や変化への抵抗 | |

| IT・システム | ④ ITシステムへの投資予算が足りない |

| ⑤ 古い既存システム(レガシーシステム)が障壁となる | |

| ⑨ 活用できるデータが不足・散在している | |

| ⑩ セキュリティ対策への不安 | |

| 評価・効果測定 | ⑧ 投資に対する効果が分かりにくい |

① 経営層の理解や協力が得られない

DXは全社的な変革活動であるため、経営層の強いコミットメントが不可欠です。しかし、経営層がDXを単なるIT部門の業務改善やコスト削減策としか捉えておらず、その戦略的重要性を十分に理解していないケースは少なくありません。その結果、必要な予算や人員の確保が難しくなり、DX推進が頓挫してしまいます。特に、短期的な利益を重視する経営層は、成果が出るまでに時間がかかるDXへの投資に消極的になりがちです。「その投資で、来期の売上はいくら上がるのか?」という問いに明確に答えられないと、プロジェクトの承認が得られないのです。

② DX化の目的やビジョンが定まっていない

「競合がやっているから」「世の中の流行だから」といった理由で、DXの取り組みを開始してしまうケースも多く見られます。しかし、「DXを通じて自社がどうなりたいのか」という明確なビジョンや目的が欠けていると、施策が場当たり的になります。 例えば、AIやIoTといった流行りの技術を導入すること自体が目的化してしまい、「導入したものの、どう活用すれば良いか分からない」という事態に陥ります。ビジョンがなければ、どの業務を優先的にデジタル化すべきか、どのようなデータを収集・分析すべきかといった具体的な戦略も立てられず、全社的な協力を得ることも困難になります。

③ 推進を担うIT人材が不足している

DXを推進するには、デジタル技術やデータ分析に関する高度な専門知識を持つ人材が不可欠です。しかし、日本では先端IT人材の不足が深刻な課題となっており、多くの企業で人材の確保が難航しています。 必要なスキルセットを持つ人材は、IT業界や外資系企業に集中しがちで、非IT企業が採用するのは容易ではありません。また、社内で育成しようにも、教育体制が整っていなかったり、育成に時間がかかったりする問題があります。結果として、既存のIT部門のメンバーが通常業務に加えてDX推進を担うことになり、リソース不足からプロジェクトが停滞してしまうのです。

④ ITシステムへの投資予算が足りない

DX推進には、新たなツールの導入やシステムの開発、人材育成など、多岐にわたる投資が必要です。しかし、特に中小企業においては、潤沢な予算を確保することが難しいのが実情です。また、前述の通り、経営層がDXの投資対効果(ROI)を短期的に求める傾向があるため、効果がすぐに見えにくい基盤整備や人材育成への投資は後回しにされがちです。レガシーシステムの維持・運用に予算の大半が割かれてしまい、新たな戦略的投資に回す余裕がないという「ラン・ザ・ビジネス」と「バリューアップ」の予算配分の問題も、多くの企業が抱える根深い課題です。

⑤ 古い既存システム(レガシーシステム)が障壁となる

「2025年の崖」の核心的な問題であるレガシーシステムは、DX推進における最大の技術的障壁です。長年の継ぎ足し開発によって複雑化・ブラックボックス化したシステムは、特定の担当者しか仕様を理解できず、改修や他システムとの連携が非常に困難です。また、事業部ごとに最適化されたシステムが乱立し、データが分断されている「サイロ化」も深刻な問題です。これにより、全社横断的なデータ活用ができず、DXの基盤となるデータドリブンな意思決定が阻害されます。レガシーシステムを刷新するには莫大なコストと時間がかかるため、多くの企業が抜本的な対策に踏み切れずにいます。

⑥ 部署間の連携不足や組織の縦割り構造

日本の大企業に根強く残る「縦割り組織」や「セクショナリズム」も、DX推進を妨げる大きな要因です。DXは、マーケティング、営業、開発、製造といった部署の垣根を越えた連携が不可欠ですが、各部署が自部門の利益や目標を優先するあまり、協力体制が築けないケースが多くあります。例えば、営業部門が持つ顧客情報と、マーケティング部門が持つWebサイトのアクセスデータが連携されなければ、顧客一人ひとりに最適化されたアプローチは実現できません。このような組織の壁が、データの共有や全社的なプロジェクトの進行を妨げ、DXの効果を限定的なものにしてしまいます。

⑦ 従業員のITリテラシー不足や変化への抵抗

DXを推進し、新たなツールや業務プロセスを導入しても、それを使う従業員に受け入れられなければ意味がありません。しかし、現場では「新しいツールの使い方が分からない」「今までのやり方を変えたくない」といった抵抗勢力が現れることが少なくありません。特に、長年慣れ親しんだ業務プロセスへの愛着が強いベテラン社員や、ITツールに不慣れな従業員からの反発は起こりがちです。このような変化への抵抗は、DXの浸透を遅らせるだけでなく、社内の分断を生み出す原因にもなります。全社的なITリテラシーの底上げや、変化の必要性を丁寧に説明するコミュニケーションが不可欠です。

⑧ 投資に対する効果が分かりにくい

DXへの投資は、必ずしも短期的な売上向上やコスト削減といった直接的な財務効果に結びつくとは限りません。顧客満足度の向上、従業員エンゲージメントの強化、ブランドイメージの向上といった非財務的な効果や、将来の競争力確保といった長期的な効果も大きいのですが、これらを定量的に測定し、経営層に説明するのは非常に困難です。そのため、「DXに投資しても、本当に効果があるのか分からない」という疑念が生まれ、追加投資の判断が難しくなることがあります。効果測定の指標(KPI)を事前に設計し、定性的・定量的な両面から成果を可視化する工夫が求められます。

⑨ 活用できるデータが不足・散在している

DXの核となるのはデータ活用ですが、そもそも活用できる質の高いデータが社内に存在しない、あるいは部署ごとにバラバラに管理されていて集約できないという問題も深刻です。例えば、顧客データが営業担当者個人のExcelファイルで管理されていたり、データの入力形式が統一されていなかったりすると、分析に耐えうるデータとして活用できません。まずは、データを収集・蓄積・統合するための基盤(DWH: データウェアハウスなど)を整備し、データガバナンス(データの管理体制)を確立することが、データドリブンなDXの前提条件となります。

⑩ セキュリティ対策への不安

DX推進に伴い、クラウドサービスの利用や外部パートナーとのデータ連携、リモートワークの普及などが進むと、企業のIT環境はますますオープンになります。これは利便性を高める一方で、サイバー攻撃の標的となる領域(アタックサーフェス)を拡大させ、情報漏洩やシステム停止などのセキュリティリスクを高めます。 「クラウドはセキュリティが不安だ」「外部とデータを連携させるのは危険だ」といった懸念が、DX推進のブレーキになることがあります。利便性と安全性を両立させる「ゼロトラスト」の考え方に基づいた、高度なセキュリティ対策を同時に講じることが不可欠です。

DX推進の課題を乗り越える7つの解決策

前述した10の課題は、それぞれが複雑に絡み合っており、一朝一夕に解決できるものではありません。しかし、適切なアプローチを取ることで、これらの壁を乗り越え、DXを成功に導くことは可能です。ここでは、多くの企業が実践し、効果を上げている7つの解決策を具体的に解説します。

| 解決策の分類 | 具体的な解決策 |

|---|---|

| リーダーシップとビジョン | ① 経営トップが強いリーダーシップを発揮する |

| ② 明確なビジョンと全社共通の目標を設定する | |

| 組織と体制 | ③ DX推進のための専門チームを組織する |

| ⑥ 全社でDXに取り組む文化を醸成する | |

| 進め方とリソース | ④ 小さな成功体験を積み重ねる(スモールスタート) |

| ⑤ DX人材の育成と外部リソースの活用を両立する | |

| ⑦ 外部の専門家やパートナーと連携する |

① 経営トップが強いリーダーシップを発揮する

DX推進における最も重要な成功要因は、経営トップの強い意志とコミットメントです。前述の課題「経営層の理解不足」を克服するためには、トップ自らがDXの重要性を深く理解し、それを自らの言葉で社内外に繰り返し発信する必要があります。

具体的には、以下のような行動が求められます。

- ビジョンの提示: 「DXを通じて、我が社は社会にどのような価値を提供し、どのような企業になるのか」という未来像を明確に示し、全従業員の共感を呼ぶ。

- 覚悟の表明: DXが短期的な成果だけでなく、時には失敗も伴う長期的な取り組みであることを伝え、挑戦を奨励し、失敗を許容する姿勢を示す。

- リソースの確保: DX推進に必要な予算や人員を、最優先事項として確保することを約束する。

- 率先垂範: トップ自らが新しいデジタルツールを積極的に活用したり、データに基づいた意思決定を行ったりすることで、変革への本気度を示す。

経営トップが「DXは他人事ではなく、自らが推進する最重要課題である」という姿勢を明確にすることで、社内の抵抗感を和らげ、全社的な協力体制を築くための強力な土台ができます。

② 明確なビジョンと全社共通の目標を設定する

経営トップが示したビジョンを、より具体的な行動計画に落とし込むことが次のステップです。「何のためにDXをやるのか」という目的を全社で共有し、それに基づいた具体的な目標(KGI/KPI)とロードマップを策定します。

このプロセスでは、以下の点が重要です。

- バックキャスティング思考: 「3年後、5年後にこうなっていたい」という理想の姿(ビジョン)を起点に、そこから逆算して「今、何をすべきか」を考えます。

- 目標の具体化: 「売上〇%向上」「顧客満足度〇ポイント改善」「新サービスによる収益〇億円」など、測定可能な指標(KPI)を設定します。これにより、進捗の客観的な評価が可能になります。

- 全社での共有: 策定したビジョンや目標は、経営層だけでなく、管理職から現場の従業員一人ひとりにまで浸透させる必要があります。社内報や全体会議など、あらゆる機会を通じて繰り返し伝え、自分ごととして捉えてもらうことが重要です。

明確な羅針盤(ビジョンと目標)があることで、各部署の取り組みが同じ方向を向き、場当たり的な施策ではなく、戦略的なDX推進が可能になります。

③ DX推進のための専門チームを組織する

DXは通常業務の片手間で進められるほど簡単なものではありません。各部署から専門知識を持つ人材を集め、DXの企画・推進に専念する専門チーム(部署横断型組織)を設置することが非常に有効です。このような組織は、CoE(Center of Excellence)と呼ばれることもあります。

専門チームの主な役割は以下の通りです。

- 全社戦略の策定: 経営層と連携し、DXの全体戦略やロードマップを策定する。

- 各部署の支援: 各事業部が抱える課題をヒアリングし、デジタル技術を活用した解決策を提案・実行支援する。

- 技術・情報の集約: 最新のデジタル技術に関する情報を収集・評価し、社内に展開する。

- 成功事例の横展開: ある部署での成功事例を標準化し、他の部署にも展開することで、全社的な効果を最大化する。

専門チームを設置することで、部署間の連携がスムーズになり、縦割り組織の弊害を打破するハブとしての機能が期待できます。また、DXに関する知見やノウハウが組織内に蓄積され、推進力が加速します。

④ 小さな成功体験を積み重ねる(スモールスタート)

最初から大規模で全社的なDXプロジェクトを立ち上げようとすると、計画に時間がかかり、失敗したときのリスクも大きくなります。そこでおすすめなのが、「スモールスタート」と「アジャイル」のアプローチです。

- スモールスタート: まずは特定の部署や業務領域に絞り、短期間で成果が見えやすいテーマから着手します。例えば、「営業日報のデジタル化」「経費精算のクラウド化」など、現場の負担が大きく、かつ効果を実感しやすい課題から始めるのが良いでしょう。

- PoC(Proof of Concept: 概念実証): 新しい技術やアイデアを本格導入する前に、小規模な環境でその実現可能性や効果を検証します。

- アジャイル: 「計画→実行→評価→改善」のサイクルを短いスパンで何度も繰り返します。これにより、市場や顧客の反応を見ながら柔軟に軌道修正ができ、大きな失敗を防ぐことができます。

小さな成功体験(クイックウィン)を積み重ねることで、現場の従業員はDXの効果を実感し、変化に対する抵抗感が薄れます。 また、経営層に対しても具体的な成果を示すことができるため、追加の予算やリソースを獲得しやすくなります。この成功の連鎖が、全社的なDX推進への大きな推進力となります。

⑤ DX人材の育成と外部リソースの活用を両立する

深刻なIT人材不足を乗り越えるためには、社内での人材育成(リスキリング)と、社外の専門人材の活用を組み合わせることが現実的な解決策です。

- 社内人材の育成:

- DXリテラシー教育: 全従業員を対象に、DXの基礎知識やデータ活用の重要性に関する研修を実施し、組織全体のITリテラシーを底上げします。

- 専門人材の育成: データサイエンティストやAIエンジニアといった高度な専門職だけでなく、事業部門に所属しながらデジタル技術を使いこなせる「ビジネス寄りのDX人材」の育成も重要です。OJTや外部研修、資格取得支援などを通じて、計画的に育成を進めます。

- 外部リソースの活用:

- 中途採用・フリーランス活用: 不足している特定のスキルを持つ人材を、正社員や業務委託など柔軟な形態で確保します。

- 外部パートナーとの協業: 後述するコンサルティングファームやSIer(システムインテグレーター)など、外部の専門家と連携することも有効です。

自社で全ての人材を抱えるのではなく、内製化すべきコアな部分と、外部に委託する部分を戦略的に見極めることが、限られたリソースを最大限に活用する鍵となります。

⑥ 全社でDXに取り組む文化を醸成する

ツールやシステムを導入するだけではDXは成功しません。従業員一人ひとりが変化を前向きに捉え、積極的に新しいことに挑戦する「企業文化」を醸成することが不可欠です。

文化醸成のための具体的な施策には、以下のようなものがあります。

- 挑戦を奨励し、失敗を許容する風土作り: 経営トップが「失敗は成功のもと」というメッセージを発信し、挑戦した結果の失敗を責めるのではなく、そこから得られた学びを評価する仕組みを作ります。

- 情報共有の活性化: ビジネスチャットツールなどを活用し、部署や役職の垣根を越えたオープンなコミュニケーションを促進します。成功事例だけでなく、失敗談や学びも共有することで、組織全体の学習能力が高まります。

- 評価制度の見直し: 従来の年功序列的な評価ではなく、DXへの貢献度や新たなスキル習得への意欲などを評価項目に加えることで、従業員のモチベーションを高めます。

企業文化の変革には時間がかかりますが、地道な取り組みを続けることが、持続可能なDXの実現に繋がります。

⑦ 外部の専門家やパートナーと連携する

自社だけでは解決が難しい課題に直面した場合、外部の専門家やパートナー企業の知見を積極的に活用することも重要な選択肢です。DXに関する豊富な経験とノウハウを持つ外部パートナーは、客観的な視点から自社の課題を分析し、最適な解決策を提示してくれます。

- DXコンサルティングファーム: 戦略立案から実行支援まで、DX推進全体を伴走してくれます。

- SIer(システムインテグレーター): レガシーシステムの刷新や新たなシステム基盤の構築など、技術的な実装を支援します。

- ツールベンダー: 特定の課題(例:営業効率化、データ分析など)を解決するためのSaaSツールを提供し、導入・活用をサポートします。

パートナーを選ぶ際には、単に技術力が高いだけでなく、自社のビジネスや企業文化を深く理解し、二人三脚でゴールを目指してくれる相手を見極めることが重要です。丸投げするのではなく、あくまで主体は自社にあるという意識を持ち、パートナーと対等な関係を築くことが成功の鍵となります。

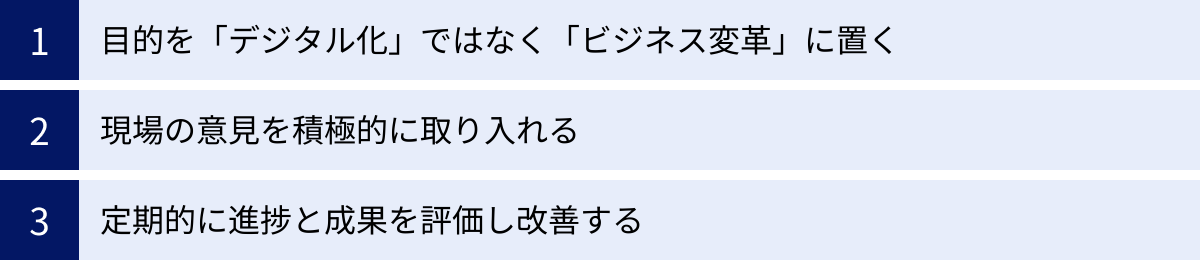

DX推進を成功させるためのポイント

これまで見てきた課題と解決策を踏まえ、DX推進を真の成功に導くために特に意識すべき3つの重要なポイントを解説します。これらは、DXプロジェクトの根幹をなす考え方であり、常に見失わないようにすることが肝心です。

目的を「デジタル化」ではなく「ビジネス変革」に置く

DX推進において最も陥りやすい罠の一つが、「手段の目的化」です。新しいSaaSツールを導入したり、RPAで業務を自動化したりすること自体がゴールになってしまうと、本来目指すべきだった「競争優位性の確立」や「新たな顧客価値の創造」には繋がりません。

常に「なぜこのデジタル化を行うのか?」「それは最終的にどのようなビジネスインパクトをもたらすのか?」という問いを立て続けることが重要です。

例えば、CRM(顧客関係管理)ツールを導入する目的は、単に顧客情報を一元管理することではありません。その先にある「顧客データを分析し、一人ひとりに最適な提案を行うことで、顧客ロイヤルティを高め、LTV(顧客生涯価値)を最大化する」といったビジネス変革こそが真の目的です。

- 具体例: ある小売業が、単にECサイトを立ち上げる(デジタル化)だけでなく、店舗の購買データとECサイトの行動データを統合分析。その結果に基づき、顧客の好みに合わせた商品をオンラインでレコメンドしたり、近隣店舗での受け取りサービスを提供したりすることで、オンラインとオフラインを融合した新たな購買体験を創出する。これは「ビジネス変革」を目的としたDXの好例です。

DXプロジェクトのあらゆる場面で、「これは単なる効率化か、それとも変革に繋がる一歩か」を自問自答する習慣が、プロジェクトを正しい方向へと導きます。

現場の意見を積極的に取り入れる

DXは経営トップのリーダーシップが不可欠ですが、トップダウンの指示だけでは成功しません。 なぜなら、日々の業務における課題や顧客との接点におけるインサイトを最も深く理解しているのは、現場の従業員だからです。

DXの企画段階から、現場の従業員を巻き込み、彼らの意見やアイデアを積極的に吸い上げる「ボトムアップ」のアプローチを組み合わせることが極めて重要です。

現場を巻き込むことには、以下のようなメリットがあります。

- 実効性の高い施策の立案: 現場のリアルな課題に基づいた施策は、絵に描いた餅で終わらず、実際に業務改善や顧客満足度向上に繋がりやすいです。

- 当事者意識の醸成: 自分たちの意見が反映されたプロジェクトに対して、従業員は「やらされ感」ではなく「自分ごと」として捉え、主体的に取り組むようになります。

- 変化への抵抗の緩和: 新しいシステムやプロセスの導入に際しても、企画段階から関わっていれば、その必要性やメリットを理解しているため、スムーズな導入と定着が期待できます。

具体的には、部署横断でのワークショップを開催したり、現場のキーパーソンをDX推進チームのメンバーに加えたり、アイデアを投稿できる社内プラットフォームを用意したりといった方法が考えられます。経営層が描く大きなビジョンと、現場が持つ具体的な課題感をすり合わせることで、DXは地に足のついた実効性のある取り組みとなります。

定期的に進捗と成果を評価し改善する

DXは一度計画を立てて実行すれば終わり、というものではありません。ビジネス環境や顧客ニーズは常に変化しており、技術の進化も日進月歩です。そのため、一度立てた計画に固執するのではなく、定期的に進捗と成果を評価し、状況に応じて柔軟に計画を見直す「PDCA(Plan-Do-Check-Act)」サイクルを回し続けることが不可欠です。

評価の際には、以下の点を意識しましょう。

- KPIの定点観測: 事前に設定したKPI(重要業績評価指標)が計画通りに進捗しているかを定期的にモニタリングします。売上やコストといった財務指標だけでなく、顧客満足度、従業員エンゲージメント、業務処理時間といった非財務指標も合わせて評価します。

- 定性的なフィードバックの収集: ツールを利用している従業員や、新しいサービスを体験した顧客から、アンケートやヒアリングを通じて直接的なフィードバックを収集します。数値だけでは見えない課題や改善のヒントが隠されていることがよくあります。

- 学習と軌道修正: 評価結果から得られた学び(成功要因や失敗原因)を分析し、次のアクションプランに反映させます。計画通りに進んでいない場合は、その原因を究明し、ためらわずに計画を修正する勇気も必要です。

DXは壮大な旅のようなものであり、完璧な地図は存在しません。 羅針盤(ビジョン)を頼りに進みながらも、目の前の状況を的確に判断し、時にはルートを変更する柔軟性が、最終的に目的地にたどり着くための鍵となるのです。

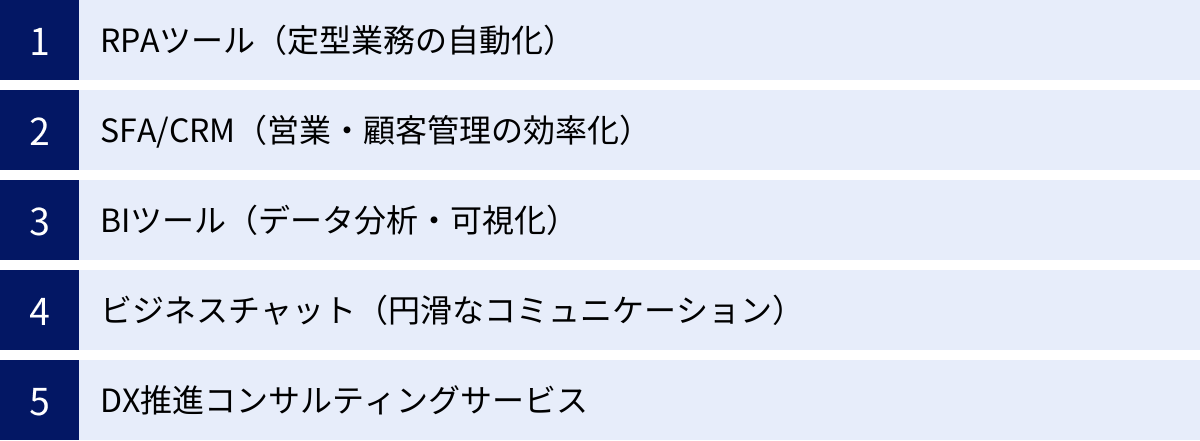

DX推進に役立つツール・サービスの例

DXを推進する上で、様々なデジタルツールやサービスの活用は欠かせません。ここでは、多くの企業が直面する共通の課題を解決するために役立つ代表的なツール・サービスをカテゴリ別に紹介します。これらのツールは、DXの目的そのものではなく、あくまでビジネス変革を加速させるための「手段」として捉えることが重要です。

RPAツール(定型業務の自動化)

RPA(Robotic Process Automation)は、PC上で行われるルールベースの定型的な事務作業を、ソフトウェアロボットが代行・自動化するツールです。データ入力、ファイル間の転記、レポート作成といった時間を要する反復作業から人間を解放し、より創造的な業務に集中できるようにします。

課題解決: 人手不足の解消、生産性向上、ヒューマンエラーの削減

UiPath

世界的に高いシェアを誇るRPAプラットフォームです。直感的なビジュアルデザイナー(UiPath Studio)により、プログラミング知識がなくても自動化ワークフローを開発しやすいのが特徴です。小規模なデスクトップ自動化から、サーバー上で多数のロボットを集中管理・実行するエンタープライズレベルの大規模な自動化まで、幅広いニーズに対応できます。豊富な学習コンテンツや活発なコミュニティも魅力です。

参照:UiPath株式会社公式サイト

WinActor

NTTグループが開発した純国産のRPAツールで、日本のビジネス慣習に合わせた機能やサポート体制が充実しています。Windows上のあらゆるアプリケーションの操作を「シナリオ」として記録・実行でき、専門家でなくても比較的容易に利用を開始できる点が支持されています。特に金融機関や自治体など、国内企業での導入実績が豊富です。

参照:NTTアドバンステクノロジ株式会社公式サイト

SFA/CRM(営業・顧客管理の効率化)

SFA(Sales Force Automation)は営業支援システム、CRM(Customer Relationship Management)は顧客関係管理システムを指します。顧客情報、商談履歴、問い合わせ内容などを一元管理し、営業活動の効率化や顧客との関係強化を図ります。

課題解決: 営業プロセスの可視化、顧客データの共有・活用、属人化の解消

Salesforce

SFA/CRMの分野で世界トップクラスのシェアを持つクラウドサービスです。Sales Cloud(営業支援)、Service Cloud(カスタマーサービス)、Marketing Cloud(マーケティングオートメーション)など、顧客接点のあらゆるプロセスを網羅する製品群を提供しています。豊富な機能と高いカスタマイズ性、外部アプリケーションとの連携のしやすさが強みです。

参照:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト

HubSpot

「インバウンドマーケティング」の思想に基づき開発されたプラットフォームです。CRM機能を無料で提供している点が大きな特徴で、中小企業でも導入しやすいのが魅力です。マーケティング、セールス、カスタマーサービスの各機能がシームレスに連携しており、見込み客の獲得から顧客化、そして優良顧客への育成までを一気通貫で支援します。

参照:HubSpot, Inc.公式サイト

BIツール(データ分析・可視化)

BI(Business Intelligence)ツールは、企業内に散在する様々なデータを収集・分析し、その結果をグラフやダッシュボードといった直感的に理解しやすい形で可視化するツールです。データに基づいた迅速で正確な意思決定を支援します。

課題解決: データドリブンな意思決定の促進、データ分析の属人化解消、経営状況のリアルタイムな可視化

Tableau

データを探索し、視覚的に美しいダッシュボードを誰でも簡単に作成できることをコンセプトとしたBIツールです。ドラッグ&ドロップの直感的な操作性が特徴で、専門的な分析官でなくても、データを深掘りしてインサイトを発見できます。データのビジュアライゼーション能力に定評があります。

参照:Tableau Software (Salesforce)公式サイト

Microsoft Power BI

Microsoftが提供するBIサービスで、Excelや他のMicrosoft製品との親和性が非常に高いのが特徴です。比較的低コストで導入でき、使い慣れたExcelのようなインターフェースで高度なデータ分析と可視化が可能です。Power Queryによるデータの前処理機能も強力で、様々なデータソースに接続できます。

参照:日本マイクロソフト株式会社公式サイト

ビジネスチャット(円滑なコミュニケーション)

メールや電話に代わる、迅速で円滑なコミュニケーションを実現するツールです。部署やプロジェクトごとに「チャンネル(トークルーム)」を作成でき、ファイル共有やビデオ会議機能も統合されているため、情報共有のスピードと質を向上させます。

課題解決: コミュニケーションの活性化、情報共有の迅速化、部署間のサイロ化解消

Slack

「チャンネル」ベースのコミュニケーションで、話題ごとに情報を整理しやすいのが特徴です。多数の外部アプリケーション(Google Drive, Trelloなど)と連携でき、業務のハブとして機能させることが可能です。検索機能も強力で、過去のやり取りを簡単に見つけ出すことができます。

参照:Slack (Salesforce)公式サイト

Microsoft Teams

Microsoft 365(旧Office 365)に含まれるコミュニケーションプラットフォームです。チャット、ビデオ会議、ファイル共有・共同編集(Word, Excelなど)といった機能がシームレスに統合されており、Microsoft製品を主に利用している企業にとっては導入しやすい選択肢です。

参照:日本マイクロソフト株式会社公式サイト

DX推進コンサルティングサービス

自社だけではDXの戦略立案や実行が難しい場合に、外部の専門知識を活用する選択肢です。戦略策定、組織設計、人材育成、システム導入支援など、幅広い領域でサポートを提供します。

課題解決: DX戦略の方向性策定、専門知識・ノウハウ不足の補完、客観的な視点での課題分析

株式会社NTTデータ

システムインテグレーションにおける長年の実績を基盤に、グランドデザイン(全体構想)の策定から、具体的なソリューションの提供、システムの構築・運用までをワンストップで支援する総合力が強みです。金融、公共、法人など幅広い業種への深い知見を持っています。

参照:株式会社NTTデータ公式サイト

富士通株式会社

日本のものづくりを支えてきたICT企業としての知見を活かし、製造業や流通業などのDX支援に強みを持ちます。自社のDX経験で培ったノウハウを「Uvance」という事業ブランドのもとでサービス化し、サステナブルな社会の実現を目指す視点からのDXを提案しています。

参照:富士通株式会社公式サイト

アクセンチュア株式会社

世界最大級の総合コンサルティングファームであり、「ストラテジー&コンサルティング」「インタラクティブ」「テクノロジー」「オペレーションズ」の4領域が連携し、企業の変革をエンドツーエンドで支援します。グローバルな知見と先進的なデジタル技術の活用に強みがあります。

参照:アクセンチュア株式会社公式サイト

まとめ

本記事では、DX(デジタルトランスフォーメーション)の本質的な意味から、日本企業が直面する現状、そして推進の過程で立ちはだかる10の具体的な課題と、それらを乗り越えるための7つの解決策までを網羅的に解説しました。

DXとは、単に新しいデジタルツールを導入することではありません。データとデジタル技術を駆使して、製品やサービス、ビジネスモデル、さらには組織文化そのものを変革し、激変する市場環境の中で新たな価値を創造し続けるための、全社的な取り組みです。その道のりは決して平坦ではなく、「経営層の無理解」「人材不足」「レガシーシステム」といった数多くの壁が存在します。

しかし、これらの課題は乗り越えられないものではありません。成功の鍵は、以下の点に集約されます。

- 経営トップが強いリーダーシップを発揮し、明確なビジョンを示すこと。

- 「デジタル化」を目的とせず、「ビジネス変革」という最終ゴールを見据えること。

- スモールスタートで小さな成功体験を積み重ね、全社的な機運を醸成すること。

- 現場の声を積極的に取り入れ、トップダウンとボトムアップを融合させること。

- 社内での人材育成と、外部の専門知識の活用を戦略的に組み合わせること。

DX推進は、一度きりのプロジェクトではなく、企業の持続的な成長に向けた終わりのない旅です。重要なのは、完璧な計画を立てることよりも、まず一歩を踏み出し、PDCAサイクルを回しながら学び、柔軟に軌道修正していく姿勢です。

この記事が、貴社のDX推進における羅針盤となり、直面する課題を乗り越え、変革を成功に導くための一助となれば幸いです。まずは自社の現状を客観的に見つめ、どの課題が最も深刻であるかを特定することから始めてみてはいかがでしょうか。