デジタルトランスフォーメーション(DX)が企業の競争力を左右する重要な経営課題となる現代において、多くの企業がその推進に乗り出しています。しかし、「何から手をつければ良いかわからない」「DXを進めているつもりだが、成果が見えない」といった悩みを抱えるケースは少なくありません。その根本的な原因は、自社の現状を客観的に把握できていないことにあります。

この課題を解決するための羅針盤となるのが「DXアセスメント」です。DXアセスメントとは、自社のDXに関する現状を多角的に評価し、あるべき姿とのギャップを明確にするための診断プロセスです。いわば、企業のDXにおける「健康診断」と言えるでしょう。

この記事では、DXアセスメントの重要性から、具体的な診断項目、進め方の5ステップ、さらには活用できるフレームワークや成功のポイントまでを網羅的に解説します。これからDXを本格的に推進したい経営者や担当者の方はもちろん、既に取り組みを開始しているものの方向性に迷いを感じている方にとっても、具体的なアクションに繋がるヒントを提供します。

目次

DXアセスメントとは

DXアセスメントとは、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する上で、自社の現状(As-Is)を客観的かつ多角的に評価・分析し、目指すべき姿(To-Be)とのギャップを可視化するための一連の診断プロセスを指します。単にITシステムの導入状況をチェックするだけでなく、経営戦略、組織文化、人材、業務プロセスといった、DXに関連する幅広い領域を評価の対象とします。

多くの企業がDXの掛け声のもと、個別のツール導入やシステムの刷新を進めていますが、それらが全社的な戦略と結びついておらず、部分最適に陥ってしまうケースが後を絶ちません。DXアセスメントは、こうした状況を避け、全社一丸となって効果的なDXを推進するための、極めて重要な第一歩です。

その本質は、自社の立ち位置を正確に知ることにあります。例えば、航海に例えるなら、目的地(DXによって実現したい未来)は決まっていても、現在地が分からなければ、どちらの方向に、どのくらいの速度で進めば良いのか分かりません。DXアセスメントは、この「現在地」を正確に特定し、目的地までの最適な航路図(DX推進ロードマップ)を描くための基礎情報を提供する役割を担います。

■DXアセスメントの目的

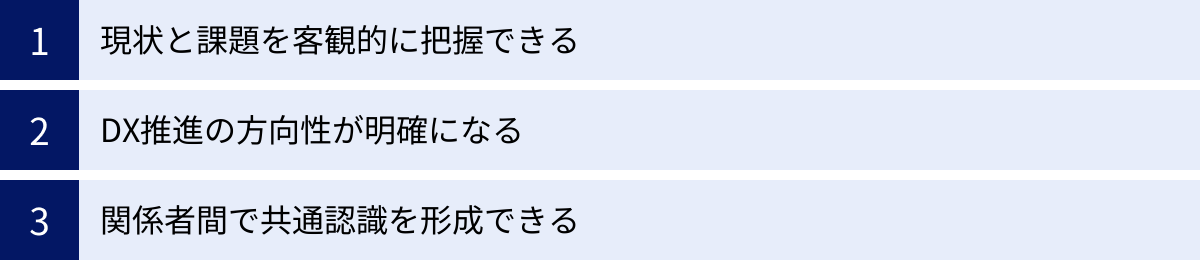

DXアセスメントを実施する主な目的は、以下の3つに集約されます。

- 現状の客観的な可視化:

経営層や各部門が抱いている「おそらくこうだろう」という主観的な課題認識ではなく、データや客観的な指標に基づいた現状を明らかにします。これにより、これまで見過ごされていた潜在的な課題や、自社の強みを正確に把握できます。 - 課題の優先順位付け:

可視化された複数の課題の中から、経営インパクトの大きさや実現の緊急性などを考慮し、どれから着手すべきかを判断するための根拠を得ます。限られたリソース(ヒト・モノ・カネ)を、最も効果的な施策に集中投下できるようになります。 - 関係者間の共通認識の醸成:

経営層、事業部門、IT部門など、立場の異なる関係者が同じ評価結果を共有することで、DXの現状と目指すべき方向性について共通の認識を持つことができます。これにより、部門間の対立を避け、全社的な協力体制を築きやすくなります。

■DXアセスメントと類似用語との違い

DXアセスメントと混同されやすい用語に「ITアセスメント」や「DXコンサルティング」があります。それぞれの違いを理解しておくことが重要です。

- ITアセスメントとの違い:

ITアセスメントは、主に企業が保有するIT資産(ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークなど)の現状を評価することに焦点を当てます。システムの老朽化度、運用コスト、セキュリティリスクなどを分析し、ITインフラの最適化を目指すのが主な目的です。一方、DXアセスメントはIT資産の評価も包含しつつ、その上位概念である経営戦略や組織、人材といった非IT領域まで評価範囲を広げた、より包括的なアセスメントです。ITはあくまでDXを実現するための「手段」であり、DXアセスメントではその手段が経営目的とどう連携しているかまでを問います。 - DXコンサルティングとの違い:

DXコンサルティングは、DX戦略の立案から実行、定着までを伴走支援する広範なサービスを指します。多くの場合、DXコンサルティングの初期フェーズでDXアセスメントが実施されます。つまり、DXアセスメントは、DXコンサルティングという大きなプロセスの一部と捉えることができます。ただし、企業によっては、まずはアセスメントのみを外部サービスに依頼し、その結果を基に自社で推進計画を立てるという選択も可能です。

■DXアセスメントの具体例(架空のシナリオ)

ある中堅の食品メーカーA社は、長年の取引で安定した経営を続けていましたが、市場のデジタル化や消費者の購買行動の変化に危機感を抱いていました。経営会議では「DXが必要だ」という声は上がるものの、具体的に何から手をつけるべきか、議論は紛糾していました。

そこでA社は、DXアセスメントの実施を決断。外部の専門家の協力も得ながら、全社的な診断を行いました。

- ヒアリング: 経営層からは「新たなECチャネルを強化したい」というビジョンが語られましたが、営業部門からは「既存の卸売チャネルとの関係が悪化するのでは」という懸念が示されました。

- アンケート: 従業員アンケートからは、多くの社員がデータ分析の重要性を認識しつつも、具体的なスキルやツールがないために行動に移せていないという「意識とスキルのギャップ」が浮き彫りになりました。

- IT資産棚卸し: 受注・生産・在庫管理システムが部門ごとに独立しており、データが連携されていない「サイロ化」の状態であることが判明。これにより、正確な需要予測や在庫最適化が困難になっている根本原因が特定されました。

アセスメントの結果、A社は「個別のツール導入ではなく、まずは全社的なデータ連携基盤の構築が最優先課題である」という共通認識に至りました。そして、この客観的な結果を基に、データ基盤構築を第一フェーズとする具体的なDX推進ロードマップを策定し、経営会議でスムーズに承認を得ることができたのです。

このように、DXアセスメントは漠然とした課題感を具体的なアクションプランへと昇華させるための、強力なツールとなり得ます。

DXアセスメントが重要視される理由

なぜ今、多くの企業にとってDXアセスメントが不可欠なプロセスとして重要視されているのでしょうか。その理由は、DXという取り組みが持つ複雑さと、多くの企業が直面する共通の課題に起因しています。ここでは、DXアセスメントがもたらす3つの重要な価値について深掘りします。

現状と課題を客観的に把握できる

多くの組織では、立場や所属部署によって見えている景色が異なり、課題認識にもズレが生じがちです。経営層は市場競争力や新たな収益源に関心があり、事業部門は日々の売上や顧客対応に追われ、IT部門はシステムの安定稼働やセキュリティに責任を負っています。このような状況下で「DXを推進しよう」と号令をかけても、それぞれの立場から見た「やるべきこと」が異なり、全社的な最適解にたどり着くのは困難です。

DXアセスメントは、こうした属人的な課題認識や「思い込み」を排除し、客観的なデータと統一されたフレームワークに基づいて自社の現在地を浮き彫りにします。

例えば、「我が社の営業は足で稼ぐのが強みだ」と信じられていた企業がアセスメントを実施したところ、競合他社がSFA(営業支援システム)やMA(マーケティングオートメーション)ツールを駆使して効率的に顧客アプローチを行っており、見込み客の獲得率で大きく水をあけられているという事実がデータで示されるかもしれません。これは、従来の成功体験に基づいた主観的な強みが、デジタル時代においては弱みに転じている可能性を示唆します。

また、日常業務の中では表面化しにくい「潜在的な課題」を発見できる点も、アセスメントの大きな価値です。

- 部門間のサイロ: 各部門が独自のシステムやExcelでデータを管理しており、全社横断でのデータ活用が阻害されている。

- 技術的負債: 長年の改修を繰り返した結果、ブラックボックス化したレガシーシステムが、新しいビジネス要件への迅速な対応を困難にしている。

- デジタル人材の偏在: 特定の部署や個人のスキルにDXの取り組みが依存しており、組織としての再現性や拡張性がない。

これらの課題は、個別に見れば小さな問題に見えるかもしれませんが、放置すれば企業全体の競争力を蝕む深刻なリスクとなり得ます。DXアセスメントは、こうした隠れた課題を早期に発見し、対策を講じるための「健康診断」としての役割を果たします。客観的な事実に基づいて課題の大きさや影響範囲を特定することで、取り組むべき施策の優先順位付けが論理的に行えるようになり、DX投資のROI(投資対効果)を最大化することに繋がるのです。

DX推進の方向性が明確になる

DXアセスメントによって「現状(As-Is)」が客観的に明らかになると、次に「あるべき姿(To-Be)」とのギャップを分析することができます。このギャップこそが、企業が取り組むべき具体的なDXの課題となります。そして、これらの課題を解決していく道筋を描いたものが、DX推進の「ロードマップ」です。

つまり、DXアセスメントは、企業の進むべき方向性を指し示す「羅針盤」として機能します。

多くのDX失敗事例に共通するのは、「手段の目的化」です。「AIを導入する」「クラウドに移行する」といった技術的な施策が先行し、それが「何のために行われるのか」という経営戦略との結びつきが曖昧なまま進められてしまいます。結果として、多額の投資をしたにもかかわらず、ビジネス上の成果に繋がらないという事態に陥ります。

DXアセスメントは、この過ちを防ぐための重要なプロセスです。アセスメントの過程では、必ず「経営ビジョンや事業戦略」が評価項目に含まれます。

- 自社は3年後、5年後にどのような企業になっていたいのか?

- そのために、どのような価値を顧客に提供する必要があるのか?

- その価値提供を実現するために、デジタル技術をどのように活用できるのか?

こうした経営レベルの問いと、アセスメントによって明らかになった現場レベルの課題(例:データが分断されている、手作業が多い、顧客情報が一元管理されていない等)を突き合わせることで、DXの取り組みが単なるIT導入ではなく、経営戦略を実現するための具体的なアクションとして位置づけられます。

例えば、アセスメントの結果、「顧客データの活用が不十分」という課題が明らかになったとします。これに対し、企業のビジョンが「顧客一人ひとりに最適な体験を提供する」ことであれば、「まずは顧客データを一元管理するCDP(カスタマーデータプラットフォーム)を導入し、次にそのデータを活用してパーソナライズされたマーケティング施策を実施する」といった、戦略と連動した具体的なロードマップを描くことができます。

このように、アセスメントを通じて自社の立ち位置と目的地が明確になることで、場当たり的な施策ではなく、長期的視点に立った一貫性のあるDX戦略を推進することが可能になるのです。

関係者間で共通認識を形成できる

DXは、特定の部門だけで完結する取り組みではありません。経営層のリーダーシップ、事業部門の主体的な参画、そしてIT部門の技術的な支援が三位一体となって初めて、大きな成果を生み出すことができます。しかし、これらの関係者はそれぞれ異なる専門性や関心事を持っており、円滑な連携は容易ではありません。

ここでDXアセスメントが、多様な関係者間の「共通言語」として機能し、円滑なコミュニケーションと合意形成を促進します。

アセスメントの結果は、レーダーチャートやスコアカードといった、誰にでも分かりやすい形で可視化されることが一般的です。例えば、「戦略」「人材」「プロセス」「技術」といった複数の評価軸で自社の成熟度が点数化され、業界平均や理想像と比較されます。

この「客観的な評価結果」という一枚岩の事実をテーブルの中心に置くことで、以下のような効果が期待できます。

- 建設的な議論の促進:

「うちの部門は頑張っている」「IT部門の対応が遅い」といった感情的・主観的な対立ではなく、「アセスメント結果によると、我々の課題は『部門間連携』のスコアが特に低い点にある。これを改善するために何ができるか」という、事実に基づいた建設的な議論が可能になります。 - 当事者意識の醸成:

アセスメントには、各部門へのヒアリングやアンケートが含まれます。このプロセスに参加すること自体が、従業員一人ひとりにとってDXを「自分ごと」として捉えるきっかけとなります。自部門の課題が全社的な文脈の中でどのように位置づけられているかを理解することで、DXへの主体的な関与が促されます。 - 迅速な意思決定の支援:

DX推進には、時に大きな投資や組織変更が伴います。経営層がこうした重要な意思決定を行う際、DXアセスメントの結果は極めて強力な判断材料となります。「なぜ今、この施策に投資する必要があるのか」という問いに対し、客観的なデータと分析に基づいた明確な根拠を示すことができるため、ステークホルダーからの理解と承認を得やすくなります。

ある製造業の事例では、生産部門と営業部門がそれぞれ独自のシステム刷新を主張し、予算の奪い合いになっていました。しかし、全社的なDXアセスメントを実施したところ、最大のボトルネックは「生産計画と販売予測のデータが連携されておらず、過剰在庫と機会損失が同時に発生していること」だと判明しました。この共通の課題認識のもと、両部門は対立をやめ、全社的なデータ連携基盤の構築に協力して取り組むことを決定しました。

このように、DXアセスメントは組織の壁を越えたコラボレーションを生み出し、全社一丸となってDXという大きな変革に立ち向かうための強固な土台を築く上で、不可欠な役割を果たすのです。

DXアセスメントの主な診断項目

DXアセスメントは、企業のDX遂行能力を包括的に評価するため、多岐にわたる項目を診断します。これらの項目は、大きく「経営戦略・ビジョン」「組織・人材」「業務プロセス・ITシステム」の3つの領域に分類できます。ここでは、それぞれの領域で具体的にどのような点が評価されるのかを詳しく見ていきましょう。

| 大項目 | 主な診断内容 | 評価の視点 |

|---|---|---|

| 経営戦略・ビジョン | DXの目的とゴール、経営戦略との整合性、リーダーシップ、DX投資計画 | DXによって何を実現したいかが明確か。経営層が本気でコミットしているか。 |

| 組織・人材 | DX推進体制、デジタル人材の育成・確保、組織文化・風土、従業員のITリテラシー | DXを推進する体制は整っているか。変化に対応できる人材や文化があるか。 |

| 業務プロセス・ITシステム | 業務プロセスのデジタル化状況、既存ITシステムの評価、データ活用の状況、セキュリティ対策 | 業務は効率化されているか。既存システムは足かせになっていないか。データを価値に変えられているか。 |

経営戦略・ビジョン

この領域では、DXが単なる現場レベルの改善活動に留まらず、経営の中核として位置づけられているかが問われます。トップの明確なビジョンと強いコミットメントなくして、全社的な変革であるDXの成功はあり得ません。

主な診断ポイント:

- DXの目的・ゴールの明確性:

「コストを30%削減する」「新規デジタル事業で売上10億円を目指す」「顧客満足度を20%向上させる」など、DXを通じて達成したい目標が具体的かつ測定可能な形で設定されているか。単に「DXを推進する」といった曖昧な目標では、施策の評価も方向づけも困難です。 - 経営戦略との整合性:

策定されたDX戦略が、企業全体の経営戦略や事業戦略と矛盾なく連携しているか。例えば、低コストを強みとする事業戦略を掲げているにもかかわらず、DX戦略が最先端技術への過大な投資を前提としていては、一貫性がありません。DXはあくまで経営戦略を実現するための手段である、という位置づけが重要です。 - 経営層のリーダーシップとコミットメント:

経営トップがDXの重要性を自らの言葉で社内外に発信し、変革を主導する姿勢を示しているか。DX推進のために必要な予算や人材といったリソースを確保し、部門間の調整役を担うなど、具体的な行動を伴っているかが評価されます。「とりあえず担当部署に任せた」という姿勢では、全社的な協力は得られません。 - DX投資への考え方:

DXへの投資を、単なるコストとしてではなく、将来の成長に向けた「戦略的投資」として捉えているか。投資対効果(ROI)を評価する基準が明確であり、短期的な成果だけでなく、中長期的な視点での価値創出を見据えた投資判断が行われているかが問われます。また、PoC(概念実証)などを通じて、スモールスタートでリスクを管理しながら新しい挑戦を許容する仕組みがあるかも重要な評価点です。

組織・人材

優れた戦略や最新の技術があったとしても、それを実行するのは「人」であり、その人々が働く「組織」です。この領域では、DXを遂行するための人的基盤と、変革を受け入れ促進する組織文化が整っているかを診断します。

主な診断ポイント:

- DX推進体制の整備:

DXを全社横断で推進するための専門部署や、CDO(Chief Digital Officer)のような責任者が任命されているか。その部署や責任者に、予算や人事に関する適切な権限が与えられているかが重要です。また、事業部門とIT部門が密に連携し、一体となって課題解決に取り組む体制が構築されているかも評価されます。 - デジタル人材の確保と育成:

データサイエンティスト、UI/UXデザイナー、AIエンジニアといった高度な専門性を持つデジタル人材を、どのように確保・育成していくかの計画があるか。外部からの採用だけでなく、既存社員のリスキリング(学び直し)を通じて、社内にデジタル人材を育成する仕組みも非常に重要です。全従業員を対象としたITリテラシー向上のための研修プログラムなども評価の対象となります。 - 組織文化・企業風土:

DXは、従来のやり方を変えることを伴います。そのため、失敗を恐れずに新しいことに挑戦できる文化、変化を前向きに捉えるマインドセットが組織に根付いているかが問われます。具体的には、部門間の壁が低く、情報共有が活発か、現場からの改善提案が歓迎される風土があるか、などが評価されます。逆に、減点主義や前例踏襲主義が強い組織は、DXの大きな障壁となります。 - ガバナンスと評価制度:

DXの取り組みを評価し、社員の行動を促すための人事評価制度やインセンティブ設計がなされているか。例えば、DXへの貢献度を評価項目に加えたり、新しいスキルを習得した社員を処遇したりする仕組みは、従業員のモチベーションを高めます。また、各施策の進捗や成果を管理し、意思決定を行うためのガバナンス体制が機能しているかも重要なポイントです。

業務プロセス・ITシステム

この領域では、企業の活動の根幹をなす日々の業務プロセスと、それを支えるITシステムが、DX時代にふさわしい状態にあるかを診断します。非効率なアナログ業務や、足かせとなる古いシステムは、DXのスピードを著しく低下させます。

主な診断ポイント:

- 業務プロセスのデジタル化状況:

紙の書類、ハンコによる承認リレー、手作業でのデータ入力といった、アナログで非効率な業務プロセスがどれだけ残存しているかを評価します。業務フローを可視化し、どこにボトルネックや無駄が存在するかを特定します。RPA(Robotic Process Automation)などによる定型業務の自動化が進んでいるかも評価点となります。 - 既存ITシステムの評価(ITアセスメント):

長年使われ続けている基幹システムなどが、過度なカスタマイズによって複雑化・肥大化し、改修やデータ連携が困難な「レガシーシステム」となっていないかを評価します。レガシーシステムは、新しいデジタル技術の導入を阻む「技術的負債」となり得ます。また、各システムが独立して稼働し、データが分断されている「サイロ化」の状態にないかも厳しくチェックされます。 - データ活用の状況:

企業活動によって日々生成される様々なデータを、収集・蓄積・分析し、ビジネス上の意思決定や新しい価値創出に活用できているか。データを「持っているだけ」の状態から、「価値を生み出す資産」へと転換できているかが問われます。データ分析基盤(DWH、データレイクなど)の整備状況や、データ分析を担う人材の有無、データに基づいた意思決定(データドリブン)の文化が根付いているかが評価されます。 - セキュリティと俊敏性(Agility):

DX推進によってクラウドサービスの利用や外部とのデータ連携が増える中で、サイバー攻撃などに対応するための堅牢なセキュリティ対策が講じられているか。同時に、市場の変化に迅速に対応できるよう、アジャイル開発のような俊敏なシステム開発・改修手法を取り入れているか。セキュリティ(守り)と俊敏性(攻め)のバランスが取れたIT基盤が構築されているかが評価されます。

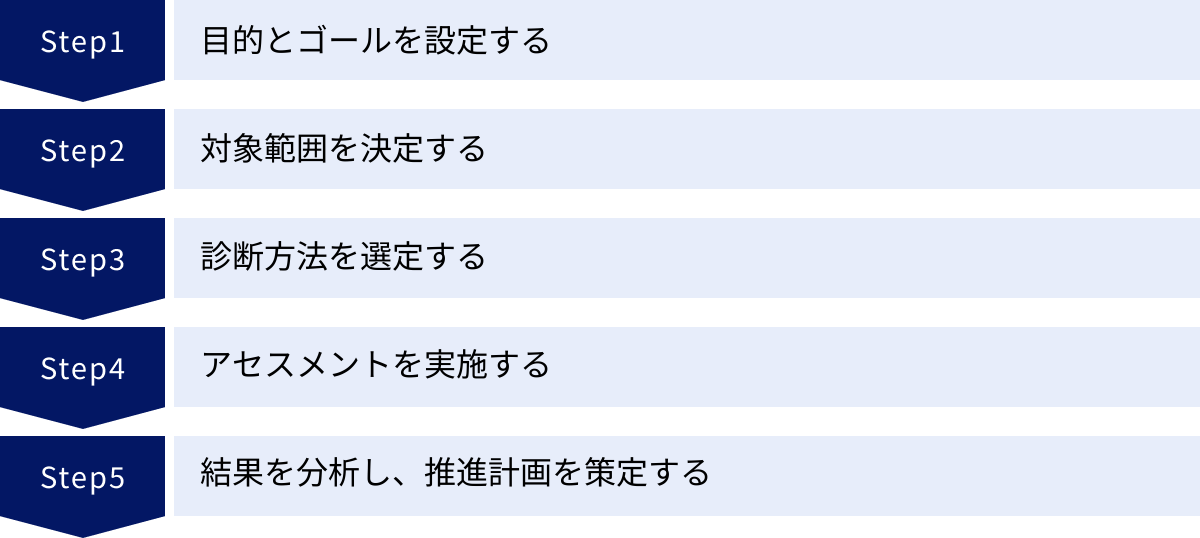

DXアセスメントの進め方5ステップ

DXアセスメントを効果的に実施するためには、計画的なアプローチが不可欠です。「とりあえず診断してみよう」と見切り発車で始めると、労力をかけたにもかかわらず、得られた結果をうまく活用できないという事態に陥りかねません。ここでは、DXアセスメントを成功に導くための標準的な5つのステップを解説します。

① 目的とゴールを設定する

これはアセスメントプロジェクト全体の成否を左右する最も重要なステップです。ここでの設定が曖昧なままだと、後続のすべてのステップが的を射ないものになってしまいます。なぜアセスメントを行うのか、その結果を何に活用したいのかを、関係者間で徹底的に議論し、明確に定義する必要があります。

■目的の設定例

- 現状把握型: 全社的なDXの成熟度を客観的に評価し、自社の立ち位置を把握する。

- 課題発見型: 特定の事業領域(例:マーケティング、サプライチェーン)におけるデジタル化のボトルネックを特定する。

- 戦略策定型: 3年後の中期経営計画に盛り込むべき、DX戦略の柱を策定するための基礎情報を得る。

- 合意形成型: 経営層と現場のDXに対する認識のギャップを埋め、全社的な危機感と方向性を共有する。

■ゴールの設定例

目的を達成するための、より具体的で測定可能な到達点を設定します。

- 「3ヶ月後までに、アセスメント結果に基づいたDX推進ロードマップ(初年度版)を策定し、経営会議の承認を得る」

- 「競合他社(A社、B社)と比較した自社のDXレベルをレーダーチャートで可視化し、次期役員会で報告する」

- 「全従業員のデジタルリテラシーを診断し、部署別・階層別のスキルマップを作成して、来年度の研修計画に反映させる」

このステップで重要なのは、経営層を早い段階から巻き込むことです。経営層がアセスメントの目的とゴールにコミットすることで、全社的な協力体制を築きやすくなり、アセスメント結果に基づく提言が実行に移される可能性が格段に高まります。

② 対象範囲を決定する

目的とゴールが明確になったら、次にアセスメントを実施する「範囲(スコープ)」を決定します。すべてを一度に評価しようとすると、時間もコストも膨大になり、焦点がぼやけてしまう可能性があります。目的とリソースに応じて、適切な範囲を見極めることが重要です。

■対象範囲の決定軸

- 組織的な範囲:

- 全社: 会社全体のDX成熟度を包括的に評価する場合。

- 特定事業部: 新規事業の立ち上げや、特に変革が求められる事業部を対象にする場合。

- 特定部門/機能: マーケティング、営業、製造、人事といった特定の機能部門を対象にする場合。

- 評価領域の範囲:

- 包括的: 前述の「経営戦略」「組織・人材」「業務プロセス・ITシステム」の3領域すべてを評価する場合。

- テーマ特化型: 「データ活用」「顧客体験(CX)」「セキュリティ」など、特定のテーマに絞って深く掘り下げる場合。

■スコープ設定のポイント

初めてDXアセスメントを実施する場合、まずは特に課題意識が強い、あるいは変革によるインパクトが大きいと想定される部門をパイロットケースとして選定し、スモールスタートで始めるのがおすすめです。そこで得られた知見や成功体験を基に、徐々に対象範囲を拡大していくアプローチが、現実的かつ効果的です。例えば、「まずは顧客接点である営業部門とマーケティング部門を対象に、顧客体験向上をテーマとしたアセスメントを実施する」といった形です。

③ 診断方法を選定する

対象範囲が決まったら、次に「どのようにして情報を収集し、評価するか」という具体的な診断方法を選定します。通常、単一の方法だけでなく、複数の方法を組み合わせることで、より多角的で精度の高い診断が可能になります。

■主な診断方法

- 専門家によるヒアリング/インタビュー:

経営層、各部門の責任者、現場のキーパーソンなどに直接対話を行い、定性的な情報を収集します。戦略の意図や背景、組織文化、現場の実態といった、アンケートだけでは見えない深層の課題を掘り起こすのに有効です。 - アンケート/サーベイ:

Webアンケートツールなどを活用し、多くの従業員を対象に定量的なデータを収集します。全社的な傾向や、部門・階層による意識の違いを客観的に把握するのに適しています。設問設計が非常に重要で、経済産業省の「DX推進指標」などを参考にすると良いでしょう。 - IT資産の棚卸し/ドキュメントレビュー:

システム構成図、サーバ一覧、ソフトウェアライセンス、運用マニュアルなどの既存資料をレビューし、ITシステムの現状を客観的に把握します。専用ツールを用いて、システムの実態を自動的にスキャンする場合もあります。

■選定のポイント

目的と対象範囲に応じて、最適な手法の組み合わせを考えます。例えば、「全社的な成熟度を把握する」のが目的なら、広範囲の従業員を対象とする「アンケート」を主軸に、経営層への「ヒアリング」で戦略面の深掘りを行う、といった組み合わせが考えられます。一方、「レガシーシステムからの脱却」が目的なら、「IT資産の棚卸し」が中心的な手法となります。

④ アセスメントを実施する

計画に基づき、いよいよアセスメントを実行に移します。このフェーズでは、事前の準備と関係者との円滑なコミュニケーションが成功の鍵となります。

■実施上の注意点

- 事前の周知と協力依頼:

アセスメントの目的やスケジュール、従業員に協力してほしいこと(ヒアリングへの参加、アンケートへの回答など)を事前に全社へ丁寧に説明します。特に、経営トップから協力依頼のメッセージを発信してもらうと、現場の協力度合いが大きく変わります。 - 中立的・客観的な姿勢の維持:

ヒアリングや分析を行う担当者は、特定の部署の意見に偏ることなく、中立的で客観的な立場を貫く必要があります。特に内部の人間だけで実施する場合、部門間の力関係などに影響されないよう注意が必要です。そのためにも、第三者である外部専門家の活用は有効な選択肢となります。 - 進捗管理の徹底:

ヒアリングのスケジュール調整、アンケートの回答率モニタリングなど、プロジェクトとして進捗をしっかりと管理します。遅延が発生しそうな場合は、早めに原因を特定し、対策を講じることが重要です。

⑤ 結果を分析し、推進計画を策定する

収集した情報を分析し、評価レポートとしてまとめ、具体的なアクションプランに繋げる、アセスメントの最終かつ最も重要なステップです。

■分析とアウトプット

- 現状(As-Is)の整理と可視化:

収集した定性・定量データを整理し、レーダーチャート、スコアカード、SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威)などのフレームワークを用いて、誰にでも分かりやすく可視化します。 - ギャップ分析:

可視化された現状(As-Is)と、ステップ①で設定したあるべき姿(To-Be)や、業界のベンチマーク(平均的な水準)とを比較し、ギャップ(=課題)を抽出します。同時に、自社の強みも明確にします。 - 課題の優先順位付け:

抽出された課題を、「ビジネスインパクトの大きさ」と「実現の緊急性・容易さ」の2軸でマッピングするなどして、優先順位を決定します。すべての課題に一度に取り組むことはできないため、どこから手をつけるべきかを明確にすることが重要です。 - DX推進計画(ロードマップ)の策定:

優先順位の高い課題を解決するための具体的な施策、KPI(重要業績評価指標)、実施スケジュール、担当部署、必要な予算などをまとめたアクションプランを作成します。このロードマップが、今後のDX推進活動の具体的な指針となります。

この最終アウトプットを経営層に報告し、承認を得て、初めてDXアセスメントは完了となります。そして、それは同時に、具体的なDXプロジェクト実行のスタートを意味するのです。

DXアセスメントで使われる3つの診断方法

DXアセスメントの精度と実効性を高めるためには、目的に応じて適切な診断方法を選定し、組み合わせて用いることが重要です。ここでは、代表的な3つの診断方法について、それぞれの特徴、メリット・デメリットを詳しく解説します。

| 診断方法 | メリット | デメリット | 主な対象 |

|---|---|---|---|

| 専門家によるヒアリング | 課題の深掘りが可能。定性的な情報を得やすい。その場で質疑応答できる。 | 時間とコストがかかる。担当者のスキルに依存する。客観性の担保が難しい場合がある。 | 経営層、部門長、キーパーソン |

| アンケート・サーベイ | 短時間で多くの人から定量的なデータを収集できる。客観性が高い。 | 回答の背景や意図が分かりにくい。設問設計のスキルが必要。 | 全従業員、特定の部門 |

| IT資産の棚卸し | システムの現状を客観的・網羅的に把握できる。技術的負債を特定できる。 | 専門的な知識が必要。時間と手間がかかる。 | ITシステム、ソフトウェア、インフラ |

① 専門家によるヒアリング

専門家によるヒアリング(またはインタビュー)は、企業のDXに関する「質的」な情報を深く掘り下げるための手法です。社内外のコンサルタントや専門家が、経営層、事業部門の責任者、現場のキーパーソン、IT部門の担当者など、様々な立場の関係者と1対1またはグループで対話し、課題やビジョン、組織の実態などを明らかにしていきます。

■メリット

- 深掘りが可能: アンケートのような定型的な質問とは異なり、回答内容に応じて「それは具体的にどういうことですか?」「なぜそうなっているのでしょうか?」といった追加の質問を投げかけることで、問題の根本原因や背景にある文脈まで深く探ることができます。

- 定性情報の獲得: 数値には表れない組織文化、部門間の関係性、社員のモチベーション、暗黙知となっている業務ノウハウといった、「生の声」や「現場の空気感」を捉えることができます。これらはDXの成否を左右する重要な要素です。

- 柔軟な対応: 事前に用意した質問リストに縛られず、対話の流れの中で新たに出てきた論点について、その場で柔軟に議論を広げることが可能です。

■デメリット

- 時間とコスト: 一人ひとり、あるいは一グループずつ時間をかけて対話するため、多くの関係者から情報を得るには相応の時間とコスト(特に外部専門家に依頼する場合)がかかります。

- インタビュアーのスキルへの依存: ヒアリングの質は、インタビュアーの質問力、傾聴力、そして対話の中から本質的な課題を引き出す分析力に大きく依存します。

- 客観性の担保: 少数のキーパーソンからの意見に偏る可能性があり、それが組織全体の意見を代表しているとは限りません。ヒアリング対象者の選定が非常に重要になります。

■活用シーン

ヒアリングは、DXアセスメントのキックオフ段階で経営層のビジョンを確認したり、アンケート結果で浮かび上がった課題の原因を深掘りしたりする際に特に有効です。

② アンケート・サーベイ

アンケート・サーベイは、Webアンケートシステムなどを用いて、多くの従業員に対して統一された設問に回答してもらい、「量的」なデータを効率的に収集する手法です。DXに関する意識、ITリテラシーのレベル、業務プロセスのデジタル化状況など、全社的な傾向を客観的に把握するのに適しています。

■メリット

- 網羅性と効率性: 短時間で数百人、数千人といった大規模な母集団からデータを収集できます。これにより、組織全体の傾向を統計的に分析することが可能です。

- 客観性と比較可能性: 全員が同じ設問に回答するため、回答者によるブレが少なく、客観的なデータが得られます。また、部署別、役職別、年齢別などでクロス集計することで、属性ごとの意識や課題の違いを明確に比較・分析できます。

- 匿名性による本音の収集: 匿名で回答できるようにすることで、普段は言いにくい本音や、所属部署への忖度のない意見を引き出しやすくなる効果も期待できます。

■デメリット

- 情報の深さの限界: 回答は選択式や短い自由記述が中心となるため、「なぜそう思うのか」といった背景や文脈までは分かりにくい場合があります。ヒアリングと組み合わせることで、この弱点を補完できます。

- 設問設計の難易度: アンケートの品質は、設問設計の質に大きく左右されます。質問の意図が分かりにくかったり、回答を誘導するような聞き方だったりすると、正確なデータは得られません。経済産業省の「DX推進指標」の自己診断項目など、既存のフレームワークを参考にすることが推奨されます。

- 回答率の問題: 従業員の関心が低いと回答率が上がらず、信頼性のあるデータが得られない可能性があります。経営層からの協力依頼や、アンケートの目的を丁寧に説明するなどの工夫が必要です。

■活用シーン

全社的なDXの現状把握(ベースライン測定)や、施策実施後の効果測定(定点観測)に非常に有効です。

③ IT資産の棚卸し

IT資産の棚卸しは、一般に「ITアセスメント」とも呼ばれ、企業が保有するハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、データなどのIT資産の全体像を可視化し、その状態を評価する手法です。DX推進の土台となるIT基盤の健全性を診断するために不可欠なプロセスです。

■メリット

- 客観的な現状把握: 「どの部署が、どのようなシステムを、どれくらいのコストで利用しているのか」といったIT資産の現状を、勘や記憶に頼らず、客観的な事実として網羅的に把握できます。

- 技術的負債の特定: 長年の運用で複雑化したレガシーシステム、サポートが終了したOSやソフトウェア、過剰なライセンスといった、DXの足かせとなる「技術的負債」を具体的に特定できます。

- コスト最適化の機会発見: 全社で重複しているシステムや、利用実態のないソフトウェアなどを洗い出すことで、ITコストの削減に繋がる機会を発見できます。システムの統廃合やクラウド移行の判断材料にもなります。

■デメリット

- 専門知識の必要性: サーバの構成、ネットワークの構造、ライセンス契約の内容などを正確に評価するには、高度なITの専門知識が必要です。情報システム部門の協力が不可欠であり、場合によっては外部の専門ベンダーの支援が必要となります。

- 手間と時間: 対象となるIT資産が多岐にわたる大企業などでは、棚卸し作業に多くの工数と時間がかかります。CMDB(構成管理データベース)やIT資産管理ツールが整備されていない場合は、特に作業が煩雑になります。

■活用シーン

老朽化した基幹システムの刷新を検討している場合や、全社的なITコストの最適化を目指す場合、また、クラウドへの本格的な移行を計画している場合などに、最初に行うべき診断方法と言えます。

DXアセスメントに活用できるフレームワーク

DXアセスメントをゼロから設計するのは大変な作業です。幸いなことに、アセスメントの網羅性や客観性を高めるために活用できる、公的な機関やコンサルティングファームが提唱する優れたフレームワークがいくつか存在します。これらを活用することで、自社の評価軸が偏るのを防ぎ、効率的に診断を進めることができます。

DX推進指標

「DX推進指標」は、日本の経済産業省が2019年に公開した、企業が自社のDXの取り組み状況を自己診断するためのフレームワークです。日本の多くの企業が利用しており、DXアセスメントにおけるデファクトスタンダードの一つと言えるでしょう。

■概要と目的

この指標は、「DX推進ガイドライン」で示された内容に基づき、各企業がDX推進における現状や課題に対する認識を共有し、次のアクションに繋げるための「気づき」を得ることを目的としています。単にスコアを出すこと自体が目的ではなく、社内の関係者間で対話しながら診断を進めるプロセスが重視されています。

■構成

DX推進指標は、大きく「定性指標」と「定量指標」の2つから構成されています。

- 定性指標(DX推進の枠組み):

DXを推進する上での体制や仕組みの整備状況を問う35の項目からなります。「ビジョン・ビジネスモデル」「戦略」「組織・制度・企業文化」「ITシステム・データ活用」など、9つの大項目に分類されています。各項目について、未着手からグローバルな先進レベルまで、6段階の成熟度レベルで自己評価します。 - 定量指標(DX実現に向けた取り組み):

DXの取り組み状況や成果を具体的な数値で把握するための指標です。例えば、「DX推進のための予算確保額」「新規デジタルサービスの売上高」「業務プロセスの自動化率」といった項目が含まれます。

■活用方法

経済産業省のWebサイトでは、オンラインで自己診断ができるツールが無償で提供されています。診断結果はレーダーチャートで可視化され、自社の強みと弱みを直感的に把握できます。また、IPA(情報処理推進機構)では、提出された診断結果を基に、全体や業種別の平均値と比較できるベンチマークレポートを公開しています。これにより、自社が業界内でどの程度のレベルにあるのかを客観的に知ることが可能です。(参照:経済産業省「DX推進指標」、独立行政法人情報処理推進機構「DX推進指標 自己診断結果 分析レポート」)

デジタル・ケイパビリティ診断

デジタル・ケイパビリティとは、デジタル技術を活用してビジネス価値を創出するための「組織的な能力」を指します。単にツールを導入するだけでなく、それを使いこなし、変化に適応していく組織全体の力が問われます。デジタル・ケイパビリティ診断は、この組織能力を多角的に評価するフレームワークで、多くの大手コンサルティングファームや調査会社が独自の診断モデルを提供しています。

■概要と目的

この診断の目的は、自社の強みとなっている組織能力と、ボトルネックとなっている弱みを特定し、人材育成や組織開発において、どこに重点的に投資すべきかを明らかにすることです。

■診断領域の例

診断モデルによって項目は異なりますが、一般的に以下のような領域が評価されます。

- 戦略とリーダーシップ: デジタル時代を見据えたビジョンと、それを牽引するリーダーシップの有無。

- 顧客中心主義: 顧客データを活用し、優れた顧客体験を設計・提供する能力。

- 俊敏なオペレーション: データに基づいた迅速な意思決定と、柔軟な業務プロセスの構築能力。

- イノベーション文化: 失敗を許容し、常に新しい挑戦を奨励する組織風土。

- テクノロジー活用能力: 最新技術を評価・導入し、ビジネスに統合する能力。

- 人材とスキル: デジタル時代に必要なスキルセットを持つ人材の育成・確保能力。

■活用方法

主に外部の専門サービスを利用して診断を行います。最大のメリットは、同業他社や先進企業とのベンチマーク比較ができる点です。これにより、自社の現在地をより客観的に、かつ高い視座で把握することができます。診断結果を基に、具体的な組織変革プログラムや人材育成計画の策定に繋げることが一般的です。

IT資産評価(ITアセスメント)

IT資産評価(ITアセスメント)は、前章の診断方法でも触れましたが、それ自体が体系的なフレームワークとして確立されています。DXの土台となるITインフラの健全性を評価し、将来のIT戦略を策定するために不可欠です。特に、レガシーシステムの刷新やクラウド移行といった、大規模なITモダナイゼーションを計画している企業にとっては必須のプロセスと言えます。

■概要と目的

目的は、企業が保有する個々のIT資産(アプリケーション、サーバ、データベース等)を評価し、「維持すべきか」「刷新すべきか」「廃棄すべきか」を合理的に判断することです。これにより、IT投資の最適化と、ビジネス変化への対応力強化を目指します。

■評価軸の例(TIMEモデルなど)

ガートナー社が提唱する「TIMEモデル」などが代表的な評価フレームワークです。これは、IT資産を「技術的価値(Tolerate)」と「ビジネス価値(Invest, Migrate, Eliminate)」の2軸で評価し、4つの象限に分類するものです。

- Invest(投資): ビジネス価値・技術的価値ともに高い。積極的に投資を継続すべき領域。

- Migrate(移行): ビジネス価値は高いが、技術的に古い。最新技術への移行を検討すべき領域。

- Eliminate(廃棄): ビジネス価値・技術的価値ともに低い。速やかに廃棄・廃止を検討すべき領域。

- Tolerate(許容): ビジネス価値は低いが、技術的には問題ない。当面は維持するが、追加投資は抑制すべき領域。

■活用方法

まず、評価対象となるIT資産のリスト(インベントリ)を作成します。次に、各資産について、ビジネス部門へのヒアリングや技術的な調査を通じて、ビジネス価値と技術的価値を評価し、TIMEモデルなどにマッピングします。この結果を基に、アプリケーションごとの将来の方針(維持、刷新、統廃合、廃棄)を決定し、具体的なITモダナイゼーションのロードマップを策定します。これにより、場当たり的なシステム改修ではなく、戦略的なIT投資が可能になります。

DXアセスメントを成功させる4つのポイント

DXアセスメントは、実施すること自体がゴールではありません。その結果を基に、具体的な変革アクションに繋げ、ビジネス上の成果を生み出して初めて成功と言えます。ここでは、アセスメントを形骸化させず、真に価値あるものにするための4つの重要なポイントを解説します。

① 目的を明確にする

これは他の章でも繰り返し触れてきた通り、DXアセスメントを成功させる上で最も根幹となる要素です。目的が曖昧なままでは、関係者の足並みは揃わず、収集すべき情報も定まらず、分析結果も焦点がぼやけたものになってしまいます。

■「アセスメント疲れ」を避けるために

目的が不明確なままアセスメントを開始すると、「何のためにこんな面倒な調査に協力しなければならないのか」と現場の反発を招きかねません。また、膨大なレポートが作成されたものの、誰もそれを読まず、具体的なアクションに繋がらないまま放置される「アセスメント疲れ」に陥る危険性があります。

■良い目的設定と悪い目的設定

- 悪い例:

- 「とりあえずDXの現状を把握したい」

- 「他社がやっているから、うちもやっておこう」

- 「上から言われたので、アセスメントを実施する」

- 良い例:

- 「来期から始まる中期経営計画に、実効性のあるDX戦略を盛り込むため、その土台となる全社的な課題と機会を3ヶ月以内に特定する」

- 「顧客離反率の上昇という経営課題に対し、原因が顧客体験(CX)にあるという仮説を検証し、改善すべきタッチポイントを洗い出す」

- 「サイロ化されたシステムが原因で発生している年間1億円の機会損失を解消するため、最適なデータ連携基盤の要件を定義する」

このように、「何のために(Why)」「何を(What)」「いつまでに(When)」を具体的に定義することが、アセスメントプロジェクトに関わる全員の目線を合わせ、推進力を生み出す源泉となります。

② 全社を巻き込んで取り組む

DXは、情報システム部門や経営企画部といった特定の部署だけのミッションではありません。ビジネスのやり方そのものを変革する取り組みであり、現場の業務を熟知している事業部門の主体的な参画なくして成功はあり得ません。アセスメントの段階から、全社を巻き込む意識が不可欠です。

■巻き込みのための具体的なアクション

- トップからの強力なメッセージ発信:

経営トップが自らの言葉で、アセスメントの重要性、DXにかける思い、そして全社員への協力依頼を繰り返し発信します。これにより、アセスメントが「会社の公式な最重要プロジェクトの一つである」という認識が浸透します。 - クロスファンクショナルなチームの組成:

アセスメントを推進するプロジェクトチームには、IT部門や企画部門だけでなく、営業、マーケティング、製造、人事など、主要な事業部門からキーパーソンをメンバーとして加えます。彼らは、自部門への情報伝達や協力依頼の「ハブ」となり、アセスメントの円滑な進行を助けます。 - 透明性の高い情報共有:

アセスメントの進捗状況、ヒアリングやアンケートで得られた中間的な気づきなどを、社内ポータルや定例会議などで定期的に共有します。「密室で何か進められている」という不信感を払拭し、組織全体の関心を維持することが重要です。

■抵抗への向き合い方

変革には必ず抵抗が伴います。「今のやり方で問題ない」「新しいことは面倒だ」といった声は必ず出てきます。これらを頭ごなしに否定するのではなく、なぜそう思うのかを傾聴し、変革によって得られるメリット(業務負荷の軽減、新たなスキルの獲得など)を丁寧に説明し、対話を通じて不安を解消していく姿勢が求められます。

③ 定期的に実施する

DXアセスメントは、一度実施して終わり、というものではありません。ビジネスを取り巻く環境、競合の動向、そしてテクノロジーは、凄まじいスピードで変化し続けています。一度きりの「点」の評価ではなく、定期的な「線」の評価として継続することが重要です。

■PDCAサイクルを回す

DXの取り組みは、壮大なPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)そのものです。

- Plan(計画): アセスメント結果に基づき、DX推進計画(ロードマップ)を策定する。

- Do(実行): 計画に沿って、具体的な施策を実行する。

- Check(評価): 定期的に再度アセスメントを実施し、計画の進捗状況や施策の効果を客観的に評価する。当初の想定通りに進んでいるか、新たな課題は発生していないかを確認する。

- Act(改善): 評価結果を基に、計画の見直しや軌道修正を行う。

■定点観測の価値

年に一度など、定点観測としてアセスメントを繰り返すことで、自社のDXの取り組みが着実に前進しているのか、それとも停滞しているのかを客観的に把握できます。レーダーチャートの形が昨年からどのように変化したかを見ることで、成功した取り組みと、テコ入れが必要な領域が一目瞭然となります。この継続的なプロセスこそが、DXを組織文化として根付かせることに繋がるのです。

④ 外部の専門家やサービスを活用する

DXアセスメントは、自社のリソースだけで実施することも可能ですが、多くの場合、外部の専門家の知見を活用することが成功への近道となります。社内の人間だけでは、どうしても視野が狭くなったり、既存のしがらみに囚われたりすることがあるためです。

■外部活用がもたらすメリット

- 客観性の担保:

社内の利害関係から完全に独立した第三者の視点が入ることで、特定の部門に偏らない、公平で客観的な評価が期待できます。時には、社内の人間では口にしにくい厳しい指摘も、外部専門家だからこそ可能になります。 - 専門性と知見:

DXコンサルタントや専門ベンダーは、数多くの企業のDXを支援してきた経験を持っています。最新の技術動向、他社の成功事例や失敗事例、業界特有の課題といった豊富な知見を基に、自社だけでは得られない質の高い分析や提言を得ることができます。 - 効率性とスピード:

実績のあるアセスメントフレームワークや診断ツール、ノウハウを活用することで、手探りで進めるよりもはるかに効率的かつスピーディにアセスメントを完了させることができます。社内リソースを、より本質的な課題解決の検討に集中させることが可能になります。

■外部パートナーの選び方

外部パートナーを選ぶ際は、単に知名度や価格だけで決めるのではなく、以下の点を考慮すると良いでしょう。

- 自社の業界や事業内容に対する理解が深いか。

- アセスメントの実績は豊富か。

- 企業の規模(大企業向けか、中堅・中小企業向けか)が自社に合っているか。

- 診断して終わりではなく、その後の実行支援まで見据えた提案をしてくれるか。

自社の弱みを補い、強みをさらに伸ばしてくれるような、信頼できるパートナーを見つけることが、DXアセスメントを成功に導く重要な鍵となります。

DXアセスメントにおすすめの外部サービス5選

DXアセスメントを自社だけで実施するには、専門知識や客観的な視点の確保が難しい場合があります。そのような場合、外部の専門サービスを活用することが有効な選択肢となります。ここでは、それぞれに特徴を持つ代表的な企業のDXアセスメント関連サービスを5つ紹介します。

| サービス提供企業 | サービス名(または関連サービス) | 特徴 |

|---|---|---|

| 日立製作所 | DX診断サービス / Lumada | 製造業をはじめとする豊富な実績。コンサルティングから実行支援まで一貫して提供。 |

| NECネッツエスアイ | DXアドバイザリーサービス / DXセルフアセスメントツール | 経済産業省「DX推進指標」に準拠。手軽な自己診断から専門家による伴走支援まで幅広く対応。 |

| 株式会社STANDARD | DXリテラシーアセスメント | 「人材」に特化。従業員のDXリテラシーを定量的に可視化し、育成計画の策定を支援。 |

| 株式会社リコー | DXアセスメントサービス | 中堅・中小企業の課題に寄り添う。業務プロセスの可視化と改善提案に強み。 |

| 株式会社NTTデータ | DXアセスメントサービス | 大企業向け。グローバルな知見と技術力を活かし、経営戦略レベルからの診断を提供。 |

① 日立製作所

日立製作所は、長年にわたり日本の産業を支えてきた製造業としての深い知見と、先進的なITソリューションを融合させたDX支援を提供しています。同社の「Lumada」事業の一環として、多角的なDXアセスメントサービスを展開しています。

■サービスの特徴

- OT×ITの豊富な実績: プラント設備などの制御・運用技術(OT)と、情報技術(IT)の両方に精通している点が最大の強みです。特に製造業、社会インフラ、金融など、大規模で複雑なシステムを抱える企業のDXにおいて、他に類を見ない深い知見を提供します。

- 協創による課題解決: 顧客との「協創」を重視しており、一方的なコンサルティングではなく、ワークショップなどを通じて顧客と一体となって課題を深掘りし、解決策を導き出します。

- ワンストップ支援: アセスメントによる課題抽出から、具体的なソリューションの設計・導入、さらにはその後の運用・改善まで、DXのライフサイクル全体をワンストップで支援する総合力を持っています。

■診断内容

経営ビジョン、ビジネスモデル、業務プロセス、IT基盤、組織・人材といった幅広い領域を診断対象とします。顧客の課題に応じて、これらの領域を組み合わせたオーダーメイドのアセスメントを提供することが可能です。

(参照:株式会社日立製作所 公式サイト)

② NECネッツエスアイ

NECネッツエスアイは、ネットワーク技術とコミュニケーション基盤構築に強みを持つシステムインテグレーターです。企業のDX成熟度に応じて、手軽な自己診断から専門家による伴走支援まで、幅広いアセスメントサービスを提供しています。

■サービスの特徴

- 「DX推進指標」への準拠: 同社の「DXアドバイザリーサービス」や無償で提供されている「DXセルフアセスメントツール」は、経済産業省の「DX推進指標」に準拠して設計されています。これにより、公的な基準に照らして自社の立ち位置を客観的に評価することができます。

- 段階的なサービスメニュー: まずはWeb上で手軽に自己診断できるツールから始め、より詳細な分析や具体的なアドバイスが必要な場合は、専門家によるコンサルティングサービスへステップアップすることが可能です。企業の状況や予算に応じて柔軟に選択できます。

- コミュニケーション改革の視点: 企業のコミュニケーション基盤構築で培ったノウハウを活かし、DX推進に不可欠な組織風土の改革や、円滑なコラボレーションを促進する視点からの提言を得意としています。

■診断内容

経済産業省のDX推進指標で定められた9つの項目(ビジョン、戦略、人材、ITシステムなど)に基づき、企業のDX成熟度を総合的に診断します。

(参照:NECネッツエスアイ株式会社 公式サイト)

③ 株式会社STANDARD

株式会社STANDARDは、DX推進における最大の課題の一つである「人材」に特化したアセスメントサービスを提供している企業です。DX戦略を絵に描いた餅で終わらせないためには、それを実行する人材の育成が不可欠という考えに基づいています。

■サービスの特徴

- DXリテラシーの定量化: 主力サービスである「DXリテラシーアセスメント」は、従業員一人ひとりが持つDX関連の知識やスキルを、テスト形式で定量的に測定・可視化します。

- 個人と組織の課題を特定: アセスメント結果は、個人別のスコアやスキルマップとしてフィードバックされるだけでなく、組織全体や部署別の傾向としても分析されます。これにより、「どの部署の、どのスキルが不足しているのか」といった組織レベルの課題が明確になります。

- 育成との連動: 診断して終わりではなく、結果に基づいて個々のレベルや課題に合わせた最適なeラーニングコンテンツを提案するなど、具体的な人材育成プランの策定と実行までを支援します。全社的なデジタルスキルの底上げに直結するサービスです。

■診断内容

ビジネス、データサイエンス、AI、UI/UX、クラウド、セキュリティなど、現代のビジネスパーソンに求められるDXリテラシーを幅広い領域で評価します。

(参照:株式会社STANDARD 公式サイト)

④ 株式会社リコー

リコーは、複合機やプリンターの提供を通じて、長年にわたり多くの企業の「働く現場」を支えてきました。その経験から得られたオフィス業務への深い理解を活かし、特に中堅・中小企業のDXを支援するサービスを展開しています。

■サービスの特徴

- 現場目線の課題解決: 大企業向けの抽象的な戦略論ではなく、「紙業務の非効率」「情報共有の停滞」といった、中堅・中小企業が直面しがちな身近な課題の解決に焦点を当てています。

- 業務プロセスの可視化に強み: 現場へのヒアリングや調査を通じて、既存の業務フローを徹底的に可視化し、どこに無駄やボトルネックが存在するのかを明らかにすることを得意としています。

- 具体的なソリューション提案: 課題の洗い出しに留まらず、ペーパーレス化、RPAによる業務自動化、クラウドツールを活用した情報共有など、すぐに実践できる具体的なITソリューションの提案まで繋げます。

■診断内容

業務プロセスの現状分析、IT環境調査、セキュリティ診断などを通じて、主に業務効率化と生産性向上の観点から企業のデジタル化レベルを評価します。

(参照:株式会社リコー 公式サイト)

⑤ 株式会社NTTデータ

NTTデータは、日本を代表する大手システムインテグレーターであり、そのグローバルなネットワークと高度な技術力を活かして、主に大企業向けの包括的なDX支援サービスを提供しています。

■サービスの特徴

- 経営戦略レベルからのアプローチ: 個別のシステム課題だけでなく、企業のビジネスモデル変革や新規事業創出といった、より上流の経営戦略レベルからDXを捉え、アセスメントを行います。

- グローバルな知見とベンチマーク: 世界中の様々な業界におけるDX事例やデータを保有しており、グローバルなベストプラクティスや競合他社とのベンチマーク比較を通じて、企業の現在地を高い視座から評価します。

- 技術的な実現性の担保: コンサルティングファームの戦略提案にありがちな「絵に描いた餅」に終わらせず、NTTデータが持つ高度な技術力とシステム構築力によって、提案の技術的な実現性を担保します。

■診断内容

ビジネスモデル、顧客体験、オペレーション、組織・プロセス、テクノロジー基盤といった広範な領域を、独自のフレームワークを用いて包括的に診断・評価します。

(参照:株式会社NTTデータ 公式サイト)

まとめ

本記事では、DX推進の羅針盤となる「DXアセスメント」について、その重要性から具体的な進め方、診断項目、成功のポイント、さらには活用できるフレームワークや外部サービスに至るまで、網羅的に解説してきました。

DXアセスメントとは、自社のDXに関する現状(As-Is)を客観的に評価し、あるべき姿(To-Be)とのギャップを明確にするための「健康診断」です。このプロセスを経ることで、以下の3つの重要な価値を得ることができます。

- 現状と課題の客観的な把握: 思い込みを排除し、データに基づいた真の課題を特定できる。

- DX推進の方向性の明確化: 経営戦略と連動した、一貫性のあるロードマップを描ける。

- 関係者間の共通認識の形成: 全社一丸となってDXに取り組むための土台を築ける。

DXアセスメントを成功させるためには、以下の4つのポイントが特に重要です。

- 目的を明確にする: 「何のためにアセスメントを行うのか」を具体的に定義する。

- 全社を巻き込んで取り組む: DXを「自分ごと」として捉える文化を醸成する。

- 定期的に実施する: 一度きりで終わらせず、PDCAサイクルを回し続ける。

- 外部の専門家やサービスを活用する: 客観性と専門性を補い、効率的に推進する。

デジタルトランスフォーメーションという言葉が先行し、多くの企業が焦りを感じる中で、本当に重要なのは、流行りの技術に飛びつくことではなく、まず自社の足元を冷静に見つめ直すことです。自社の強みは何か、弱みはどこにあるのか。それを正確に把握することなくして、効果的な戦略を描くことはできません。

DXアセスメントは、そのための最も確実で効果的な第一歩です。 この記事を参考に、まずは自社のDXの現在地を確認するためのアクションとして、DXアセスメントの実施を検討してみてはいかがでしょうか。それが、不確実な時代を乗り越え、持続的な成長を遂げるための、力強い航海の始まりとなるはずです。