現代のビジネス環境は、デジタル技術の急速な進化、市場のグローバル化、そして顧客ニーズの多様化といった要因により、これまでにないスピードで変化しています。このような状況下で企業が持続的に成長し、競争優位性を維持するためには、旧来のビジネスモデルや業務プロセスからの脱却が不可欠です。その鍵を握るのが、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の推進です。

本記事では、DXとは何かという基本的な概念から、DXを通じて業務効率化を実現するための具体的なメリット、乗り越えるべき課題、そして成功に導くためのステップとポイントまでを網羅的に解説します。DX推進は単なるITツールの導入に留まらず、組織全体の意識改革と戦略的なアプローチが求められる壮大なプロジェクトです。この記事が、DXという航海に乗り出す全ての企業にとって、信頼できる羅針盤となることを目指します。

目次

DXと業務効率化の基本

DXと業務効率化は、しばしば混同されがちな言葉ですが、その本質と目指すゴールは異なります。この章では、まずDXの正確な定義を理解し、業務効率化との関係性を整理します。その上で、なぜ今、多くの企業にとってDXの推進が喫緊の経営課題となっているのか、その背景にある社会的な要因を詳しく掘り下げていきます。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、スウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が2004年に提唱した概念で、「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という考え方が元になっています。ビジネスにおけるDXは、この概念を企業活動に適用したもので、経済産業省が公表した「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」では、以下のように定義されています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

(参照:経済産業省 デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)Ver. 1.0)

ここでの重要なポイントは、DXが単なる「デジタル化」ではないということです。DXをより深く理解するために、しばしば比較される「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」という2つのステップとの違いを見てみましょう。

- デジタイゼーション(Digitization): これは「アナログ情報のデジタル化」を指します。例えば、紙の書類をスキャンしてPDFファイルに変換したり、会議の音声を録音してデータ化したりする行為がこれにあたります。これはDXの第一歩ではありますが、業務プロセスそのものは変わっていません。あくまで個別の作業をデジタルに置き換えた段階です。

- デジタライゼーション(Digitalization): これは「特定の業務プロセス全体のデジタル化」を指します。例えば、紙の稟議書を電子化するだけでなく、申請から承認、決裁までの一連の流れをワークフローシステム上で行うように変更することです。これにより、特定のプロセスの効率化や迅速化が実現します。

- デジタルトランスフォーメーション(DX): そしてDXは、これらのデジタイゼーションやデジタライゼーションを手段として活用し、ビジネスモデルや組織文化、顧客への価値提供の方法といった、企業活動の根幹そのものを変革することを目指します。例えば、収集した顧客データを分析して新たなサブスクリプションサービスを開発したり、工場のIoTデータを活用して予防保全サービスという新しいビジネスモデルを創出したりすることがDXにあたります。

つまり、DXの本質は、デジタル技術を駆使して既存の枠組みを打ち破り、新たな価値を創造し、企業の競争力を根本から強化することにあるのです。

業務効率化との違いと関係性

DXと業務効率化は密接に関連していますが、その目的とスコープ(範囲)において明確な違いがあります。この違いを理解することが、DXを正しく推進する上で非常に重要です。

業務効率化は、既存の業務プロセスにおける「ムリ・ムダ・ムラ」をなくし、より少ないリソース(時間、コスト、人員)で、より大きな成果を上げることを目的とします。これは主に「守りのIT投資」と位置づけられ、コスト削減や生産性向上といった、内部的な改善に焦点が当てられます。例えば、RPA(Robotic Process Automation)を導入してデータ入力作業を自動化したり、コミュニケーションツールを導入して社内の情報共有を円滑にしたりすることは、業務効率化の典型的な例です。

一方、DXは、業務効率化を包含しつつも、その先にある「企業全体の変革」と「新たな価値創造」を目指します。これは「攻めのIT投資」とも言われ、競争優位性の確立や新規ビジネスの創出といった、外部環境への適応と成長に焦点を当てます。DXにおける業務効率化は、変革のための土台作りという側面を持ちます。非効率な業務から従業員を解放し、創出された時間やリソースを、より創造的で付加価値の高い活動、すなわち新しいサービスやビジネスモデルの企画・開発に振り向けることがDXの狙いの一つです。

両者の違いと関係性を以下の表にまとめます。

| 項目 | 業務効率化 | DX(デジタルトランスフォーメーション) |

|---|---|---|

| 目的 | 既存業務の改善(コスト削減、生産性向上) | ビジネスモデルや組織全体の変革、新たな価値創造 |

| スコープ | 特定の業務や部門 | 企業全体、顧客、サプライチェーンなど |

| 視点 | 内部的(守り) | 外部的・全社的(攻め) |

| 主な手法 | ITツール導入による自動化・省力化 | データとデジタル技術の戦略的活用 |

| ゴール | 業務プロセスの最適化 | 競争優位性の確立と持続的成長 |

| 関係性 | 業務効率化はDXを実現するための重要な手段・ステップの一つ | DXは業務効率化の先にある最終的な目標 |

このように、業務効率化はDXを達成するための重要な構成要素ですが、業務効率化自体がDXのゴールではありません。多くの企業が陥りがちなのが、RPAやSFAといったツールを導入して業務が少し楽になっただけで「DXを達成した」と満足してしまうケースです。真のDXは、そこからさらに一歩踏み込み、効率化によって得られたデータをどう活用し、ビジネスをどう変革していくかを考えることから始まります。

なぜ今DXの推進が必要なのか

DXの重要性が叫ばれる背景には、無視できないいくつかの社会・経済的な要因が存在します。これらは、企業が対応を迫られている不可逆的な変化であり、DXが単なる流行ではなく、生存戦略であることを示しています。

2025年の崖への対策

「2025年の崖」とは、経済産業省が2018年に公表した「DXレポート」で警鐘を鳴らした問題です。これは、多くの企業が抱える複雑化・ブラックボックス化した既存の基幹システム(レガシーシステム)を刷新できずに放置した場合、2025年以降に深刻な問題が発生するというシナリオを指します。

具体的には、以下のような問題が指摘されています。

- システムのブラックボックス化: 長年の改修を重ねた結果、システムの全体像を把握できる技術者が退職・高齢化し、誰も中身を理解できない状態になる。

- IT人材の不足と高齢化: 既存システムの維持・管理に多くのIT人材が割かれ、新たなデジタル技術を担う人材の育成が追いつかない。

- 保守・運用コストの増大: 古い技術で構築されたシステムの維持費が高騰し、IT予算の大部分を占めてしまう。

- セキュリティリスクの増大: メーカーのサポートが終了したシステムを使い続けることで、サイバー攻撃などの脅威に対する脆弱性が高まる。

DXレポートでは、これらの課題を解決できない場合、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が日本全体で生じる可能性があると試算されています(参照:経済産業省 DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~)。レガシーシステムは、新たなデジタル技術の導入やデータ活用を阻害する大きな足かせとなります。この「崖」を乗り越え、企業の競争力を維持・強化するためには、既存システムの見直しを含めた抜本的なDX推進が不可欠なのです。

多様化する市場や顧客のニーズへの対応

インターネットとスマートフォンの普及により、消費者の行動は劇的に変化しました。人々はいつでもどこでも情報を収集し、商品を比較検討し、購入できるようになりました。SNSを通じて個人の意見が瞬時に拡散され、購買行動に大きな影響を与えるようにもなっています。

このような環境では、従来の一方通行のマスマーケティングは通用しにくくなっています。企業は、顧客一人ひとりの行動データや購買履歴を分析し、個々のニーズや嗜好に合わせたパーソナライズされた体験(商品、サービス、情報)を提供することが求められます。例えば、ECサイトでのレコメンド機能、個人の興味に合わせたメールマガジンの配信、サブスクリプションモデルによる継続的な関係構築などがその例です。

こうした顧客中心のアプローチを実現するには、CRM(顧客関係管理)やMA(マーケティングオートメーション)といったデジタルツールを活用し、データを収集・分析・活用する仕組みが不可欠です。DXを通じてデータドリブンな意思決定と顧客アプローチを実践しなければ、多様化し、急速に変化する市場や顧客のニーズから取り残されてしまうでしょう。

BCP(事業継続計画)の強化

BCP(Business Continuity Plan)とは、自然災害、感染症のパンデミック、サイバー攻撃といった予期せぬ緊急事態が発生した際に、中核となる事業を中断させず、あるいは中断しても可能な限り短い時間で復旧させるための方針や手順をまとめた計画のことです。

近年の新型コロナウイルスの感染拡大は、多くの企業にBCPの重要性を再認識させました。出社が困難になる状況下で、事業を継続できたのは、リモートワーク環境が整備されていた企業でした。具体的には、クラウドサービスの活用、ペーパーレス化の推進、オンライン会議システムの導入など、日頃からDXに取り組んでいた企業ほど、この未曾有の事態に柔軟に対応できたのです。

DXは、BCPの観点からも極めて重要です。

- 場所にとらわれない働き方の実現: クラウド上に業務システムやデータを移行することで、社員はオフィス以外の場所でも安全に業務を継続できます。

- 業務プロセスの自動化: RPAなどによって定型業務を自動化しておけば、担当者が出社できない場合でも業務の停滞を最小限に抑えられます。

- サプライチェーンの可視化: IoTなどを活用して物流や在庫の状況をリアルタイムで把握できれば、供給網に問題が発生した際に迅速な代替ルートの確保や対応が可能になります。

DXへの投資は、平時における業務効率化や競争力強化に貢献するだけでなく、有事の際のリスクを低減し、事業の継続性を担保する生命線とも言えるのです。

DXで業務効率化を進める5つのメリット

DXを推進し、業務効率化を実現することは、企業に多岐にわたる恩恵をもたらします。それは単なるコスト削減に留まらず、生産性の向上、人材活用の最適化、従業員の働きがい向上、そして企業全体の競争力強化にまで及びます。ここでは、DXがもたらす代表的な5つのメリットについて、具体的なシナリオを交えながら詳しく解説します。

生産性の向上とコスト削減

DXによる業務効率化がもたらす最も直接的で分かりやすいメリットが、生産性の向上とそれに伴うコスト削減です。これは、主に2つのアプローチによって実現されます。

一つ目は、定型業務の自動化です。多くの企業では、経理部門の請求書処理やデータ入力、人事部門の勤怠管理、営業部門の報告書作成など、日々繰り返される定型的な作業に多くの時間と人手が費やされています。RPA(Robotic Process Automation)のようなツールを導入することで、これらの手作業をソフトウェアロボットに代行させることが可能です。

例えば、ある経理担当者が毎日2時間をかけて、取引先からメールで送られてくるPDFの請求書を開き、内容を会計システムに手入力していたとします。RPAを導入すれば、ロボットが自動でメールをチェックし、添付された請求書からAI-OCR(光学的文字認識)技術で情報を読み取り、会計システムに転記するという一連の作業を24時間365日、ミスなく実行できます。これにより、担当者は月に約40時間もの時間を節約でき、その時間をより付加価値の高い業務、例えば予算分析や資金繰りの改善提案などに充てられるようになります。これは、人件費という観点での直接的なコスト削減だけでなく、従業員の能力を最大限に引き出すことによる生産性向上にも繋がります。

二つ目は、情報共有の迅速化と円滑化です。部門ごと、あるいは個人ごとに情報がサイロ化(孤立)している状態は、非効率な業務の温床です。必要な情報を探すのに時間がかかったり、同じような資料を各部署が別々に作成していたり、伝達ミスによる手戻りが発生したりします。

クラウド型のグループウェアやビジネスチャット、プロジェクト管理ツールなどを導入することで、情報は一元的に管理され、リアルタイムで全社に共有されます。これにより、会議のための資料準備時間が大幅に短縮されたり、出張先や在宅勤務中でも必要な情報に即座にアクセスできたりするため、意思決定のスピードが格段に向上します。結果として、無駄な待ち時間や重複作業がなくなり、組織全体の生産性が底上げされるのです。

人手不足の解消

少子高齢化が進む日本では、多くの産業で深刻な人手不足が課題となっています。特に中小企業においては、人材の確保と定着が経営の安定を左右する重要な要素です。DXは、この人手不足という構造的な問題に対する有効な処方箋となり得ます。

前述のRPAやAIによる業務自動化は、限られた人員でより多くの業務を遂行することを可能にします。これまで3人がかりで行っていた作業を1人でこなせるようになれば、残りの2人を新たな事業領域や顧客対応といった、人でなければできない業務に配置転換できます。これは、単純な省人化ではなく、人材の最適配置(リソースの再配分)と考えるべきです。

また、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理)といったツールは、営業担当者の業務を効率化し、一人当たりの生産性を高めます。顧客情報や商談履歴が一元管理されることで、担当者間の引き継ぎがスムーズになり、属人化を防ぐことができます。これにより、ベテラン営業担当者の退職によるノウハウの喪失リスクを低減し、経験の浅い若手でも早期に戦力化することが可能になります。

さらに、建設業や製造業の現場では、IoTセンサーやドローン、AIを活用した画像解析などを導入することで、熟練技術者のノウハウをデジタル化し、技術継承を支援する動きも活発です。例えば、ドローンで撮影したインフラの画像をAIが解析して劣化箇所を自動で検出するシステムは、点検作業の効率化と同時に、若手技術者でもベテランと同等の精度で診断できるようになるため、人手不足と技術継承の問題を同時に解決する一手となり得ます。DXは、人にしかできない価値ある仕事に集中できる環境を整え、人手不足という制約を乗り越える力になるのです。

働き方改革の実現と従業員満足度の向上

DXの推進は、多様な働き方を可能にし、従業員のワークライフバランスを改善することで、従業員満足度(ES)の向上に大きく貢献します。

クラウドサービスの活用やペーパーレス化は、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方、すなわちテレワークやリモートワークの基盤となります。育児や介護といった家庭の事情を抱える従業員も、通勤時間の負担なく、自宅で業務を続けることが可能になります。これにより、優秀な人材の離職を防ぎ、多様な人材が活躍できる環境を整備できます。

また、業務プロセスのデジタル化は、無駄な残業の削減にも直結します。例えば、紙ベースの承認プロセスでは、上司が出張で不在の場合、決裁が滞り、その後の作業に着手できずに残業が発生することがあります。ワークフローシステムを導入すれば、スマートフォンからでも承認が可能になり、業務がスムーズに流れるようになります。

こうした働きやすい環境は、従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を高めます。単純作業や非効率な業務から解放され、より創造的で達成感のある仕事に集中できるようになることは、従業員のモチベーション向上に繋がります。従業員満足度の向上は、離職率の低下や生産性の向上だけでなく、顧客へのサービス品質向上にも好影響を与え、最終的には企業の業績向上に結びつくという好循環を生み出します。魅力的な労働環境は、採用活動においても大きなアピールポイントとなり、優秀な人材を惹きつける要因にもなります。

企業競争力の強化

DXは、単なる社内業務の効率化に留まらず、企業の競争力そのものを根本から強化するポテンシャルを秘めています。その鍵となるのが「データ活用」です。

SFAやCRMに蓄積された顧客の購買履歴や問い合わせ内容、MAで収集したウェブサイトの閲覧履歴といったデータを統合的に分析することで、これまで見えてこなかった顧客のインサイト(深層心理)を掴むことができます。このデータに基づいた仮説検証を繰り返すことで、より精度の高いマーケティング施策や、顧客が本当に求めている製品・サービスの開発が可能になります。これは、経験や勘に頼った旧来の意思決定プロセスからの脱却であり、データドリブン経営への移行を意味します。

例えば、あるアパレル企業が、販売データと気象データ、SNSのトレンド情報を組み合わせて分析したとします。その結果、「気温が25度を超え、特定のインフルエンサーがSNSでリネン素材のシャツに言及すると、翌日からECサイトでのリネンシャツの売上が急増する」という相関関係を発見できるかもしれません。この知見に基づき、需要を予測して在庫を最適化したり、ターゲットを絞った効果的な広告を配信したりすることで、販売機会の損失を防ぎ、競合他社に先んじることができます。

また、製造業においては、工場内の機器にIoTセンサーを取り付けて稼働データを収集・分析することで、生産ラインのボトルネックを発見し、生産性を向上させることができます。さらに、製品の稼働状況を遠隔で監視し、故障の予兆を検知してメンテナンスを行う「予知保全」サービスを提供すれば、単なる「モノ売り」から「コト売り(サービス提供)」へとビジネスモデルを転換し、新たな収益源を確保することも可能です。DXによるデータ活用は、市場の変化への迅速な対応力と、新たな価値提供による差別化を可能にし、企業の競争力を飛躍的に高めるのです。

新規ビジネスモデルの創出

DXがもたらす究極的なメリットは、既存の事業領域にとらわれない、全く新しいビジネスモデルの創出です。これは、デジタル技術によって可能になった新しい顧客接点やデータ活用が、これまでの企業の常識や業界の慣習を打ち破ることで生まれます。

例えば、自動車メーカーが単に車を製造・販売するだけでなく、コネクテッドカーから得られる走行データを活用して、ドライバーの運転特性に応じた保険サービスを保険会社と共同で開発するケース。あるいは、農業機械メーカーが、ドローンや衛星画像から得られる農地のデータをAIで解析し、農家に対して最適な作付け計画や肥料散布を提案するコンサルティングサービスを提供するケースなどが挙げられます。

これらの例に共通するのは、自社が持つアセット(製品、技術、顧客基盤)とデジタル技術を掛け合わせることで、従来の製品販売(モノ)から、継続的なサービス提供(コト)へと事業の軸足を移している点です。サブスクリプションモデルやシェアリングエコノミーといった新しいビジネスモデルの多くは、DXを基盤としています。

業務効率化によって生み出されたリソース(人材、時間、資金)を、こうした新しいビジネスモデルの探求に投下できるかどうかが、企業が将来にわたって成長し続けられるかを左右します。DXは、守り(業務効率化)を固めることで、攻め(新規事業創出)への挑戦を可能にする、企業の持続的成長に不可欠なエンジンと言えるでしょう。

DX推進における課題と注意点

DXが企業にもたらすメリットは大きい一方で、その推進の道のりは平坦ではありません。多くの企業が、理想と現実のギャップに直面し、様々な壁に突き当たります。ここでは、DX推進において共通して見られる代表的な4つの課題と、それらを乗り越えるための注意点について解説します。これらの課題を事前に認識し、対策を講じることが、DX成功の確率を高める上で不可欠です。

高額になりがちな導入・運用コスト

DXを推進するには、新たなITツールの導入やシステムの開発、インフラの整備など、多額の初期投資(イニシャルコスト)が必要となる場合があります。特に、基幹業務を支えるERP(統合基幹業務システム)の刷新や、全社規模でのクラウド移行といった大規模なプロジェクトでは、その費用は数千万円から数億円に上ることも珍しくありません。

また、導入後もシステムのライセンス費用、保守・運用を委託する外部ベンダーへの支払い、クラウドサービスの利用料といったランニングコストが継続的に発生します。これらのコストは、特に体力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となり、DX推進の足かせとなるケースが多く見られます。

【注意点と対策】

この課題に対処する上で重要なのは、費用対効果(ROI)を明確にし、計画的に投資を行うことです。DXへの投資は「コスト(費用)」ではなく、「インベストメント(投資)」であるという認識を経営層が持つ必要があります。

- スモールスタートを心がける: 後述しますが、最初から全社規模の壮大なプロジェクトを立ち上げるのではなく、特定の部署や業務に絞って小さく始める「スモールスタート」が有効です。比較的安価に導入できるクラウド型のSaaS(Software as a Service)などを活用し、まずは限定的な範囲で成功体験を積むことで、効果を実証しながら段階的に投資を拡大していくことができます。

- 補助金や助成金の活用: 国や地方自治体は、企業のDX推進を支援するために様々な補助金・助成金制度を用意しています。「IT導入補助金」などがその代表例です。これらの制度を積極的に活用することで、初期投資の負担を大幅に軽減することが可能です。自社の事業内容や取り組みに合致する制度がないか、定期的に情報をチェックすることをおすすめします。

- 投資対効果の可視化: ツールを導入する前に、「どの業務の、どのプロセスが、どれくらい効率化され、結果として何円分のコスト削減や売上向上に繋がるのか」を具体的に試算し、明確な目標を設定します。そして導入後も定期的に効果測定を行い、投資が計画通りにリターンを生んでいるかを検証することが重要です。このプロセスを通じて、DX投資の妥当性を社内外に説明し、継続的な支持を得ることができます。

DXを推進できる人材の不足

DXを成功させるためには、デジタル技術に関する深い知見と、自社のビジネスや業務内容を熟知した人材、すなわち「DX人材」が不可欠です。DX人材には、プロジェクト全体を牽引するプロデューサーやビジネスデザイナー、データを分析して新たな知見を導き出すデータサイエンティスト、システムを設計・実装するエンジニアなど、多様なスキルが求められます。

しかし、このような高度なスキルを持つ人材は社会全体で不足しており、獲得競争が激化しています。特に、既存事業の知見とデジタル技術の両方に精通した人材は極めて希少であり、多くの企業が人材の確保に苦慮しているのが現状です。IPA(情報処理推進機構)が発行した「DX白書2023」によると、DXを推進する人材の「量」の確保について、「不足している」と回答した企業の割合は、日米ともに約8割に達しており、深刻な課題であることがうかがえます。(参照:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構「DX白書2023」)

また、社内にいる既存のIT部門の人材も、多くは既存システム(レガシーシステム)の保守・運用に手一杯で、新たなDXプロジェクトにリソースを割けないという問題もあります。

【注意点と対策】

DX人材不足という課題に対しては、外部からの採用だけに頼るのではなく、社内での育成と外部リソースの活用を組み合わせた多角的なアプローチが求められます。

- 社内人材の育成(リスキリング): 現場の業務を熟知している従業員に、デジタル技術に関する教育(リスキリング)を施し、DX人材へと育成するアプローチは非常に有効です。社内勉強会や研修プログラムの実施、資格取得支援制度の導入などを通じて、全社的なデジタルリテラシーの向上を図ります。重要なのは、一部のIT部門だけでなく、事業部門の従業員も巻き込んでいくことです。

- 外部専門家の活用: 自社にない専門知識やノウハウを持つ外部のコンサルティング会社やITベンダーと協業することも有効な手段です。ただし、外部パートナーに丸投げするのではなく、自社の従業員もプロジェクトに深く関与し、知識やスキルを吸収する(内製化を目指す)姿勢が重要です。伴走支援型のパートナーを選び、共同でDXを推進していくことで、社内にノウハウが蓄積されます。

- 人材要件の明確化: 「DX人材が欲しい」と漠然と考えるのではなく、「自社のどの課題を解決するために、どのようなスキルを持った人材が、何人必要なのか」という人材要件を具体的に定義します。これにより、採用活動や育成計画の精度が高まります。

複雑化した既存システム(レガシーシステム)

多くの企業、特に歴史の長い大企業が直面するのが、「レガシーシステム」の問題です。レガシーシステムとは、長年にわたって部分的な改修を繰り返してきた結果、構造が複雑化・肥大化し、ブラックボックス化してしまった古い基幹システムなどを指します。

これらのシステムは、以下のような問題を引き起こし、DX推進の大きな障壁となります。

- データ連携の困難さ: 部門ごとにシステムが最適化(サイロ化)されているため、全社横断的なデータ活用が困難です。データを抽出・統合するだけでも多大な手間とコストがかかります。

- 柔軟性の欠如: 新しい技術やビジネス要件の変化に迅速に対応できません。少しの改修にも大規模な影響調査が必要となり、時間とコストがかさみます。

- 技術的負債の増大: 古いプログラミング言語や特殊な技術で構築されているため、扱える技術者が減少しており、保守・運用コストが高騰し続けます。

このレガシーシステムを維持するためにIT予算の大部分が消費され、新たなデジタル技術への投資(攻めのIT投資)に資金を振り向けられないことが、「2025年の崖」で指摘されている中心的な問題です。

【注意点と対策】

レガシーシステムの刷新は、困難で痛みを伴うプロジェクトですが、避けては通れない道です。

- 現状の可視化と評価: まずは、自社が抱えるシステム全体の棚卸しを行い、各システムの役割、技術、課題、維持コストなどを可視化します。その上で、「このシステムは今後も必要なのか」「クラウドサービスで代替できないか」「刷新する場合の優先順位は何か」を冷静に評価・判断します。

- 段階的なモダナイゼーション(近代化): 全てのシステムを一度に刷新する「ビッグバンアプローチ」はリスクが高いため、段階的に近代化を進める「モダナイゼーション」が現実的です。例えば、影響の少ない周辺システムからクラウドに移行したり、特定の機能をマイクロサービスとして切り出して再構築したりする方法が考えられます。

- データ連携基盤の構築: 全システムを刷新する前に、各システムに散在するデータを連携・統合するための基盤(DWH: データウェアハウスなど)を先に構築するというアプローチも有効です。これにより、レガシーシステムを維持しつつも、まずは全社的なデータ活用を開始することができます。

経営層の理解不足

DXは、特定の部門だけで完結するものではなく、全社的な取り組みです。そのため、プロジェクトを強力に推進するためには、経営層の深い理解と強いコミットメントが不可欠です。しかし、経営層がDXの重要性や本質を十分に理解しておらず、単なる「IT部門の仕事」や「コスト削減の手段」としか捉えていないケースは少なくありません。

経営層の理解が得られないと、以下のような問題が発生します。

- 予算や人員が確保できない: DXへの投資が後回しにされ、必要なリソースが割り当てられない。

- 部門間の協力が得られない: DX推進は既存の業務プロセスや組織のあり方に変更を迫るため、各部門からの抵抗に遭うことがあります。経営層のトップダウンのリーダーシップがなければ、これらの抵抗を乗り越えることは困難です。

- 短期的な成果を求めすぎる: DXは中長期的な視点が必要な取り組みですが、経営層が短期的なROIばかりを求めると、本質的な変革に繋がらない小手先の改善に終始してしまい、プロジェクトが頓挫する原因となります。

【注意点と対策】

DX推進担当者は、経営層を「説得する」のではなく、「巻き込む」という意識を持つことが重要です。

- DXの必要性を「経営の言葉」で語る: 「新しいツールを導入したい」といった技術的な話をするのではなく、「このままでは5年後に競合のA社に市場シェアを奪われます」「この取り組みによって、新規顧客を3年で20%増やすことができます」といったように、事業や経営へのインパクトを具体的な数字やシナリオで示すことが重要です。

- 成功事例の共有: 他社のDX成功事例や、スモールスタートで得られた自社の小さな成功体験を積極的に経営層に共有し、DXがもたらす価値を具体的にイメージさせます。

- 危機感の醸成: 「2025年の崖」のような外部環境の変化や、競合他社の動向といった客観的なデータを提示し、「何もしないことのリスク」を明確に伝え、健全な危機感を共有することも有効です。

これらの課題は互いに連鎖しています。例えば、経営層の理解がなければコストは捻出できず、人材も確保できません。DXを成功させるには、これらの課題に総合的に取り組む戦略的な視点が必要です。

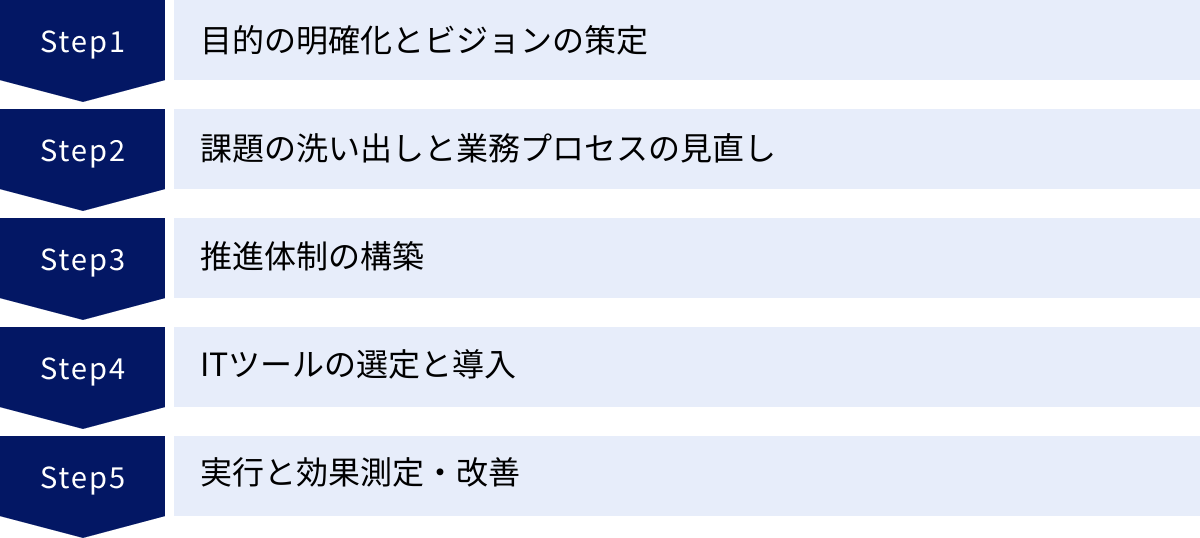

DXで業務効率化を実現する5つのステップ

DXによる業務効率化は、思いつきでツールを導入するだけでは達成できません。明確なビジョンに基づき、組織全体で計画的に進める必要があります。ここでは、DXを成功に導くための普遍的なプロセスを5つのステップに分けて具体的に解説します。これらのステップを一つひとつ着実に実行することが、成果に繋がるDXの羅針盤となります。

目的の明確化とビジョンの策定

DX推進の最初の、そして最も重要なステップが、「何のためにDXを行うのか」という目的を明確にすることです。目的が曖昧なままでは、プロジェクトは方向性を見失い、単なるツール導入に終わってしまいます。「競合他社がやっているから」「流行りだから」といった理由で始めるDXは、ほぼ間違いなく失敗します。

目的を明確にするためには、まず自社の経営課題や事業戦略とDXを結びつける必要があります。

- 「3年後に売上を30%向上させる」という経営目標があるなら、DXの目的は「データ活用による新規顧客獲得と顧客単価の向上」かもしれません。

- 「業界内で最も働きがいのある会社を目指す」というビジョンがあるなら、「定型業務の80%を自動化し、創造的な業務に集中できる環境を構築する」ことが目的になるでしょう。

- 「顧客満足度No.1」を目指すなら、「顧客接点をデジタル化し、パーソナライズされた顧客体験を提供する」ことが目的となります。

このように、DXを経営課題解決の手段として位置づけ、具体的で測定可能な目標(KGI/KPI)を設定することが重要です。

そして、この目的を基に、「DXによって自社がどのような姿になりたいか」という将来像、すなわち「ビジョン」を策定します。このビジョンは、従業員が共感し、ワクワクするような、魅力的で分かりやすい言葉で表現されるべきです。

例えば、「私たちは、デジタル技術を駆使して、お客様一人ひとりに寄り添う最高のパートナーになる」や、「私たちは、データとAIの力で、持続可能な社会を実現するリーディングカンパニーになる」といったビジョンが考えられます。このビジョンが、DXという長い旅路における北極星となり、困難な局面でも組織の進むべき方向を示してくれます。経営トップが自らの言葉でこのビジョンを全社に繰り返し発信し、浸透させることが、全社的な協力体制を築く上で不可欠です。

課題の洗い出しと業務プロセスの見直し

明確な目的とビジョンが定まったら、次に行うのは現状把握です。ビジョンという「理想の姿」と、自社の「現在の姿」との間にあるギャップこそが、DXで解決すべき「課題」となります。

このステップでは、部署や役職を横断したメンバーでワークショップなどを開催し、現場の声を吸い上げながら、課題を徹底的に洗い出していきます。

- 業務の可視化: まず、各部署が「どのような業務を」「どのような手順で」「どれくらいの時間をかけて」行っているのかを詳細に可視化します(As-Isモデルの作成)。フローチャートなどを用いると分かりやすいでしょう。

- 課題の抽出: 可視化された業務プロセスの中から、「時間がかかりすぎている」「ミスが発生しやすい」「属人化している」「部門間の連携が悪い」といった問題点を「ムリ・ムダ・ムラ」の観点から洗い出します。顧客からのクレームや従業員からの不満も、重要な課題のヒントになります。

- 課題の優先順位付け: 洗い出した課題をすべて同時に解決することは不可能です。「インパクト(解決した場合の効果の大きさ)」と「実現可能性(解決のしやすさ)」の2軸で評価し、取り組むべき課題の優先順位を決定します。

そして、ここで最も重要なのが、ITツールの導入を考える前に、まず既存の業務プロセスそのものを見直すことです。非効率な業務プロセスをそのままデジタル化しても、非効率が固定化されるだけで、大きな効果は得られません。これは「汚い道を舗装する」ようなもので、根本的な問題解決にはなりません。

「この報告書は本当に必要なのか?」「この承認プロセスは簡略化できないか?」「そもそもこの業務自体をなくせないか?」といったBPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)の視点で、業務のあり方をゼロベースで問い直すことが求められます。業務プロセスをスリム化し、最適化した上で(To-Beモデルの作成)、それを実現するための手段として初めてデジタル技術の活用を検討する、という順番が鉄則です。

推進体制の構築

DXは、経営トップのコミットメントのもと、全社を巻き込んで推進する必要があります。そのためには、DXを専門的に担当し、プロジェクトを牽引していくための推進体制を構築することが不可欠です。

推進体制の形態は企業の規模や文化によって様々ですが、一般的には以下のような役割分担が考えられます。

- 経営層(DX推進責任者): DXの最終的な意思決定者であり、ビジョンを発信し、予算やリソースの確保、部門間の調整など、全社的な支援を行います。社長や担当役員(CDO: Chief Digital Officerなど)がこの役割を担うのが理想です。

- DX推進部門: 経営層の直下に設置され、DX戦略の立案、プロジェクトの計画・管理、関連部門との連携、技術動向の調査などを担う中核組織です。IT部門だけでなく、事業部門、マーケティング部門、人事部門など、各部署からエース級の人材を集めて構成することが成功の鍵です。

- 事業部門(現場): 実際にDXツールを利用し、業務改革を実行する主役です。DX推進部門と密に連携し、現場の課題やニーズをフィードバックしたり、導入されたツールの定着を推進したりする役割を担います。各部門にDX推進のキーパーソンを置くと、取り組みがスムーズに進みます。

この推進体制で重要なのは、IT部門だけに任せるのではなく、必ず事業部門を巻き込むことです。DXの目的はあくまでビジネスの変革であり、その主役はビジネスを動かしている事業部門です。IT部門は技術的な支援を行うパートナーという位置づけで、両者が一体となってプロジェクトを進める「共創体制」を築くことが、現場のニーズに即した実用的なDXを実現する上で欠かせません。

ITツールの選定と導入

解決すべき課題と見直した後の業務プロセスが明確になったら、いよいよそれを実現するためのITツールや技術を選定するフェーズに入ります。

ツールの選定にあたっては、以下の点に注意が必要です。

- 目的適合性: そのツールは、ステップ①で定めた目的と、ステップ②で明確にした課題を解決するために、本当に最適なものか。多機能で高価なツールが必ずしも良いとは限りません。自社の課題解決に必要な機能を備えているかを重視します。

- 操作性・拡張性: 現場の従業員が直感的に使えるか、操作性は重要です。また、将来的に他のシステムと連携したり、事業の拡大に合わせて機能を拡張したりできるか、将来性も見据えて選定します。

- サポート体制: 導入時や運用中にトラブルが発生した際に、ベンダーからどのようなサポートが受けられるかを確認します。マニュアルの充実度、問い合わせ窓口の対応時間、伴走支援サービスの有無などは重要な選定基準です。

- コスト: 初期費用だけでなく、月額利用料や保守費用などのランニングコストも含めたトータルコストで比較検討します。

重要なのは、ツール導入そのものを目的にするのではなく、あくまで「課題解決の手段」としてツールを位置づけることです。複数のツールを比較検討し、可能であれば無料トライアルなどを活用して、実際に操作感を試してから最終決定することをおすすめします。

ツールを導入した後は、現場への定着化が重要になります。導入説明会の実施、分かりやすいマニュアルの作成、社内での成功事例の共有などを通じて、従業員がツールを使いこなせるように継続的に支援していく必要があります。

実行と効果測定・改善

DXは、ツールを導入して終わりではありません。むしろ、導入してからが本当のスタートです。計画通りに実行し、その効果を定期的に測定し、改善を繰り返していく「PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)」を回し続けることが、DXを成功させ、継続的な成果を生み出す上で不可欠です。

- Do(実行): 策定した計画に沿って、ツールの導入や業務プロセスの変更を実行します。

- Check(効果測定): ステップ①で設定したKPI(重要業績評価指標)に基づき、施策の効果を定量的に測定します。例えば、「RPA導入による作業時間の削減率」「SFA導入後の商談化率の推移」「ペーパーレス化によるコスト削減額」などを定期的にモニタリングします。また、従業員へのアンケートなどを通じて、定性的な効果(業務のしやすさ、満足度など)を把握することも重要です。

- Act(改善): 測定結果を分析し、計画と実績の間にギャップがあれば、その原因を特定し、改善策を立案・実行します。ツールがうまく使われていないのであれば、追加の研修が必要かもしれません。期待したほどの効果が出ていないのであれば、ツールの設定や業務プロセスそのものに問題がある可能性もあります。

DXは一度で完成するものではなく、試行錯誤を繰り返しながら、継続的に進化させていくプロセスです。小さな失敗を恐れず、そこから学び、次のアクションに繋げていくアジャイルな姿勢が求められます。この改善サイクルを回し続けることで、DXの取り組みは徐々に洗練され、企業文化として根付いていくのです。

DXによる業務効率化を成功させるためのポイント

DX推進のステップを理解した上で、その取り組みを真の成功に導くためには、いくつかの重要な心構えや組織文化に関わるポイントが存在します。技術やプロセスだけでなく、人と組織のマインドセットをいかに変革できるかが、DXの成否を分ける鍵となります。ここでは、特に重要となる4つの成功ポイントについて掘り下げていきます。

経営層を巻き込み全社で取り組む

DXが単なるIT化と一線を画すのは、その変革が企業全体に及ぶ点です。業務プロセスの変更は部門間の連携を必要とし、時には組織構造の見直しにまで発展します。このような部門の壁を越えた大きな変革を成し遂げるには、経営層の強力なリーダーシップとコミットメントが絶対条件となります。

経営層が「DXは経営そのものである」という強い当事者意識を持ち、ビジョンを明確に示し、全社にその重要性を繰り返し発信することで、初めて組織は一つの方向を向いて動き出します。経営層の役割は、単に予算を承認することではありません。DX推進の過程で必ず発生するであろう部門間の利害対立や、既存のやり方への固執といった抵抗勢力に対して、トップダウンで調整・説得し、改革を断行する「覚悟」が求められます。

具体的には、経営会議などの場でDXの進捗を最重要アジェンダとして定期的に報告させ、経営陣自らが課題解決に深く関与する姿勢を見せることが重要です。また、DXに挑戦して失敗した従業員を責めるのではなく、その挑戦を称賛し、学びの機会として次に活かす文化を醸成することも、経営層が果たすべき重要な役割です。

DX推進担当者は、常に経営層と密にコミュニケーションを取り、プロジェクトの進捗、課題、そして小さな成功体験を共有することで、経営層を「傍観者」ではなく「最大の支援者」として巻き込み続ける努力が必要です。経営層が本気になれば、組織の空気は変わり、DXは一気に加速します。

小さく始めて大きく育てる(スモールスタート)

DXの理想像を追い求めるあまり、最初から全社規模の壮大なプロジェクトを計画してしまうと、多くの場合は計画倒れに終わるか、途中で頓挫してしまいます。大規模プロジェクトは、多額の予算、長期にわたる開発期間、複雑な関係者調整が必要となり、リスクが非常に高いためです。

そこで有効なのが、「スモールスタート」というアプローチです。これは、特定の部署や特定の業務領域にターゲットを絞り、比較的小規模な予算と短い期間でDXを試みる手法です。例えば、「経理部の請求書処理業務の自動化」や「営業第一課の顧客情報管理のデジタル化」といった具体的なテーマを設定します。

スモールスタートには、以下のような多くのメリットがあります。

- リスクの低減: 投資額が小さいため、万が一失敗したとしても企業全体へのダメージは限定的です。

- 迅速な成果創出: 短期間で目に見える成果(作業時間の削減など)を出しやすく、関係者のモチベーションを高めることができます。

- 成功体験の蓄積と横展開: 小さな成功体験は、DXの効果を社内に示す何よりの証拠となります。「あの部署ではRPAを導入して残業が大幅に減ったらしい」といった評判が広まることで、他部署からも「うちでもやってみたい」という声が上がりやすくなります。この成功モデルをテンプレートとして、他の部署へ横展開していくことで、DXの取り組みを全社へと波及させていくのです。

- ノウハウの蓄積: 小規模なプロジェクトを通じて、ツール選定や導入プロセス、効果測定の方法といったDX推進のノウハウを実践的に学ぶことができます。

DXは壮大なマラソンのようなものです。最初から全力疾走するのではなく、まずは短い距離を確実に走りきり、成功体験と自信を積み重ねながら、徐々に走る距離を伸ばしていく。この「小さく始めて大きく育てる」という考え方が、着実なDX推進の鍵となります。

DX推進を担う人材の育成・確保

前述の通り、DX人材の不足は多くの企業にとって深刻な課題です。この課題を克服するためには、外部からの採用活動と並行して、自社の未来を担う人材を社内で育成するという長期的な視点が不可欠です。

社内での人材育成(リスキリング)には、単にITスキルの研修を行うだけでなく、従業員のマインドセットを変革する仕掛けが必要です。

- 全社的なデジタルリテラシーの向上: 特定の専門家を育成するだけでなく、全従業員を対象としたIT基礎知識やデータ活用の研修を実施し、組織全体のデジタルに対するアレルギーをなくし、底上げを図ります。

- 実践の場の提供: 研修で学んだ知識を実際の業務で活用する機会を提供することが最も重要です。スモールスタートのプロジェクトに事業部門の若手や中堅社員を積極的に参加させ、OJT(On-the-Job Training)を通じて実践的なスキルと経験を積ませます。

- 挑戦を促す人事評価制度: DXへの貢献度や新しいスキル習得への意欲などを人事評価の項目に加えることで、従業員の学習意欲や挑戦する意欲を後押しします。

- キャリアパスの提示: DXを推進する人材が、社内でどのようにキャリアアップしていけるのか、明確なキャリアパスを示すことも、モチベーション維持に繋がります。

また、全ての人材を自社で抱える必要はありません。自社のコアとなる領域(事業戦略や顧客理解など)は内製化を目指しつつ、高度な専門性が求められる技術領域(AIモデルの開発など)については、外部の専門家やパートナー企業と柔軟に協業するというハイブリッドな体制を構築することが現実的です。重要なのは、自社に必要な人材像を明確にし、戦略的に育成・確保・活用の計画を立てることです。

既存のやり方やシステムに固執しない

DXを推進する上で最も手強い障壁の一つが、組織内に根付いた「現状維持バイアス」です。長年慣れ親しんだ業務プロセスや使い慣れたシステムを変えることに対して、従業員が心理的な抵抗を感じるのは自然なことです。「今までのやり方で問題なかった」「新しいことを覚えるのは面倒だ」といった声は必ず上がってきます。

しかし、DXの本質が「変革」である以上、既存のやり方や常識を疑い、時にはそれを壊す勇気が必要です。レガシーシステムの刷新が進まないのも、既存システムに最適化された業務プロセスを変えたくないという現場の抵抗が大きな要因の一つです。

この壁を乗り越えるためには、以下の点が重要になります。

- 変革の必要性を丁寧に説明する: なぜ今、変わらなければならないのか。その背景にある市場の変化や危機感を、経営層やDX推進部門が粘り強く、具体的に説明し続けることが不可欠です。

- 現場を巻き込む: 変革をトップダウンで押し付けるのではなく、業務プロセスの見直しなどの初期段階から現場の従業員を巻き込み、当事者として参加させます。自分たちで考えた改善案であれば、実行へのモチベーションも高まります。

- 変化によるメリットを実感させる: 新しいツールやプロセスを導入した結果、「残業が減った」「面倒な作業から解放された」といったポジティブな変化を早期に実感させることが、抵抗感を和らげる上で非常に効果的です。

「聖域なき改革」という言葉があるように、DXにおいては、あらゆる業務やシステムがレビューの対象となります。過去の成功体験や既存の仕組みに固執せず、ゼロベースで「あるべき姿」を追求する柔軟な思考と、変化を恐れない組織文化を醸成することが、DX成功の土台となるのです。

業務効率化に役立つDX関連ツール・技術

DXによる業務効率化を実現するためには、様々なデジタルツールや技術の活用が欠かせません。ここでは、企業の業務効率化に大きく貢献する代表的なツールや技術を、目的別に分類して紹介します。自社のどの業務に、どのような課題があるのかを念頭に置きながら、最適なソリューションを見つけるための参考にしてください。

定型業務を自動化するツール

日々繰り返されるルーティンワークや手作業を自動化することで、従業員を単純作業から解放し、より創造的な業務に集中させるためのツールです。

| ツール名 | 概要 | 主な用途 |

|---|---|---|

| RPA | PC上の定型作業を自動化するソフトウェアロボット | データ入力、帳票作成、情報収集、システム間連携 |

| AI-OCR | AIを活用し、紙やPDFの文字を高精度で読み取る技術 | 請求書、注文書、アンケートなどのデータ化 |

RPA(Robotic Process Automation)

RPAは、「仮想知的労働者(デジタルレイバー)」とも呼ばれ、人間がPC上で行うマウス操作やキーボード入力といった一連の定型的な作業を、ソフトウェアのロボットが記憶して代行・自動化する技術です。プログラミングの専門知識がなくても、比較的容易にロボットを作成できるツールが多く、非IT部門でも導入しやすいのが特徴です。

<具体例>

- 経理部門: 交通費精算システムからデータを抽出し、会計システムに転記する作業を自動化。

- 人事部門: 複数の求人サイトを巡回し、新着の応募者情報を自動でダウンロードして管理シートにまとめる。

- 営業事務: 受注データを基幹システムから抽出し、Excelで請求書を自動作成して取引先にメールで送付する。

RPAは、特にルールが明確で、繰り返し発生する量の多い作業の自動化に絶大な効果を発揮します。

AI-OCR

OCR(Optical Character Recognition/Reader)は、画像データから文字情報を抽出する技術ですが、従来のOCRは固定フォーマットの帳票にしか対応できず、読み取り精度も低いという課題がありました。AI-OCRは、AIの深層学習(ディープラーニング)技術を組み合わせることで、手書き文字や非定型のフォーマット(請求書など、取引先によって様式が異なる帳票)でも、高精度に文字を認識し、データ化できるようにしたものです。

<具体例>

- 紙で受け取った請求書や納品書をスキャンし、AI-OCRで日付、金額、品目といった項目を自動で読み取り、会計システムに入力する。

- 手書きのアンケート用紙や申込書をデータ化する作業を効率化する。

RPAとAI-OCRを組み合わせることで、紙媒体の情報を起点とする一連の業務プロセス全体を自動化することが可能になります。

顧客管理・営業活動を効率化するツール

顧客との関係を強化し、営業やマーケティング活動の生産性を向上させるためのツール群です。これらは「SFA」「CRM」「MA」としばしば呼ばれ、密接に関連しています。

| ツール名 | 概要 | 主な機能 |

|---|---|---|

| SFA | 営業担当者の活動を支援し、営業プロセスを効率化する | 案件管理、商談履歴管理、予実管理、日報作成支援 |

| CRM | 顧客情報を一元管理し、顧客との良好な関係を構築・維持する | 顧客データベース、問い合わせ管理、メール配信、分析 |

| MA | 見込み客(リード)の獲得・育成を自動化・効率化する | リード管理、スコアリング、メールマーケティング、Web解析 |

SFA(営業支援システム)

SFA(Sales Force Automation)は、その名の通り、営業組織の生産性向上を目的としたツールです。営業担当者個人のスキルや経験に依存しがちな営業活動を、組織的な活動へと変革します。

各担当者がいつ、どの顧客に、どのようなアプローチをし、商談が今どのフェーズにあるのかといった情報をSFAに入力・共有することで、営業プロセス全体が可視化されます。これにより、上司は部下の活動状況をリアルタイムで把握し、的確なアドバイスを送ることができます。また、案件の進捗状況から売上予測の精度を高めたり、成功した商談のパターンを分析して組織全体の営業ノウハウとして共有したりすることも可能です。

CRM(顧客関係管理)

CRM(Customer Relationship Management)は、顧客情報を軸に、企業と顧客とのあらゆる接点の情報を一元管理し、長期的に良好な関係を築くことを目的としたツールです。顧客の基本情報(社名、担当者など)に加え、購買履歴、問い合わせ履歴、ウェブサイトでの行動履歴などを蓄積します。

蓄積されたデータを分析することで、顧客をセグメント分けし、それぞれのニーズに合わせたアプローチ(メール配信、セミナー案内など)が可能になります。これにより、顧客満足度や顧客ロイヤルティを高め、リピート購入やアップセル・クロスセルを促進します。SFAが「商談」に焦点を当てるのに対し、CRMはより広く「顧客」との関係全体に焦点を当てています。

MA(マーケティングオートメーション)

MA(Marketing Automation)は、主に見込み客(リード)の獲得から育成(ナーチャリング)、選別までの一連のプロセスを自動化・効率化するツールです。

ウェブサイトの資料請求フォームなどから獲得したリードに対し、その興味・関心度に応じて、あらかじめ設定しておいたシナリオに沿ってステップメールを自動配信したり、ウェブサイト上の行動(特定のページの閲覧など)に応じてスコアを付けたりします。そして、スコアが一定の基準に達した「購買意欲の高いリード」を自動的に抽出し、営業部門に引き渡します。これにより、マーケティング部門と営業部門の連携を強化し、効率的な営業活動を実現します。

組織全体の情報を一元管理するツール

部門ごとに散在しがちな情報を統合し、全社的な視点での経営判断や業務遂行を支援するツールです。

ERP(統合基幹業務システム)

ERP(Enterprise Resources Planning)は、企業の経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)を統合的に管理し、最適化するためのシステムです。従来、会計、販売、生産、人事といった基幹業務は、それぞれ独立したシステムで管理されていました。ERPは、これらの業務システムを一つのデータベースで統合し、リアルタイムでの情報連携を可能にします。

例えば、営業部門で受注情報が入力されると、その情報が即座に生産部門の生産計画や経理部門の売上計上に反映されます。これにより、部門間のデータの二重入力や不整合がなくなり、業務効率が飛躍的に向上します。また、経営層は、全社の状況をリアルタイムかつ正確に把握できるため、迅速で的確な経営判断が可能になります。

BI(ビジネスインテリジェンス)ツール

BI(Business Intelligence)ツールは、企業内に蓄積された膨大なデータを収集・分析・可視化し、経営や事業の意思決定に役立てるためのツールです。ERPやCRM、SFAなどに蓄積されたデータを抽出し、専門家でなくても直感的に操作できるインターフェースで、グラフやダッシュボードといった分かりやすい形に加工します。

売上データ、顧客データ、ウェブアクセスログなど、様々なデータを組み合わせて多角的に分析することで、新たなビジネスチャンスの発見や、問題点の早期把握に繋がります。データに基づいた客観的な意思決定(データドリブン)を組織に根付かせる上で、不可欠なツールと言えます。

その他、業務効率化に貢献する技術

上記のツール以外にも、DXの基盤となったり、特定の業務を効率化したりする重要な技術が数多く存在します。

クラウドサービス

サーバーやソフトウェアを自社で保有せず、インターネット経由で利用するサービス形態。初期投資を抑えられ、場所を問わずアクセスできるため、テレワークの推進やBCP対策に不可欠です。

AI(人工知能)

人間の知的活動をコンピュータで模倣する技術。需要予測、画像認識、自然言語処理など、様々な分野で活用が進んでいます。AIチャットボットによる問い合わせ対応の自動化や、AIによるデータ分析などが業務効率化に貢献します。

IoT(モノのインターネット)

様々な「モノ」にセンサーや通信機能を搭載し、インターネットに接続する技術。工場の生産ラインの稼働状況を遠隔監視したり、物流トラックの位置情報をリアルタイムで追跡したりすることで、現場作業の効率化と可視化を実現します。

チャットボット

テキストや音声で自動会話を行うプログラム。ウェブサイトや社内ポータルに設置し、よくある質問に24時間365日自動で応答させることで、カスタマーサポートや社内ヘルプデスクの業務負荷を大幅に軽減します。

まとめ

本記事では、DX(デジタルトランスフォーメーション)の本質から、業務効率化を実現するための具体的なステップ、成功のポイント、そして役立つツール群に至るまで、網羅的に解説してきました。

DXと業務効率化は密接な関係にありますが、同一ではありません。業務効率化は、DXという大きな変革を達成するための重要な手段であり、土台となるものです。RPAやAIといったツールを活用して定型業務を自動化し、クラウドサービスによって情報共有を円滑にすることは、コスト削減や生産性向上といった直接的なメリットをもたらします。

しかし、真のDXのゴールは、その先にあります。効率化によって生み出された時間やデータを活用し、従業員がより創造的で付加価値の高い仕事に取り組める環境を整え、最終的には顧客への新たな価値提供や、ビジネスモデルそのものの変革を通じて、企業の持続的な競争優位性を確立することです。

DXの推進は、高額なコスト、人材不足、レガシーシステム、経営層の理解不足といった多くの課題を伴う、決して容易ではない道のりです。しかし、これらの課題を乗り越えるための鍵は、技術そのものよりも、むしろ組織のあり方やマインドセットにあります。

- 経営層が強いリーダーシップを発揮し、全社一丸となって取り組むこと。

- 壮大な計画よりも、まずは「スモールスタート」で着実な一歩を踏み出すこと。

- 外部からの採用と内部での育成を組み合わせ、戦略的に人材を確保すること。

- そして何より、過去の成功体験や既存のやり方に固執せず、常に変革を恐れない文化を醸成すること。

「2025年の崖」が象徴するように、デジタル化の波はもはや避けて通ることはできません。DXへの取り組みは、もはや選択肢ではなく、あらゆる企業にとっての生存戦略です。この記事で紹介したステップやポイントを参考に、自社の現状を分析し、まずは小さな一歩からでもDXへの挑戦を始めてみてはいかがでしょうか。その一歩が、企業の未来を大きく変える原動力となるはずです。