現代のビジネス環境は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の波に乗り、大きな変革期を迎えています。この変革の中心に位置するのが「データ活用」です。多くの企業がDX推進を経営の最重要課題と位置づける中で、データをいかに収集し、分析し、事業活動に活かすかが、企業の競争力を左右する決定的な要因となりつつあります。

しかし、「データ活用が重要だとは分かっているが、具体的に何から始めればよいのか分からない」「データを集めてはいるものの、うまく活用できていない」といった悩みを抱える企業は少なくありません。

この記事では、DX時代におけるデータ活用の本質から、具体的な進め方の5ステップ、そして成功に導くための重要なポイントまでを網羅的に解説します。データ活用を阻む課題とその解決策、さらにはデータ活用を加速させる具体的なツールについても触れ、これからデータ活用に取り組む方から、すでに取り組んでいるが課題を感じている方まで、幅広く役立つ情報を提供します。

この記事を最後まで読むことで、DX推進におけるデータ活用の全体像を理解し、自社の状況に合わせた具体的なアクションプランを描くための一助となるでしょう。

目次

DX推進におけるデータ活用とは

デジタルトランスフォーメーション(DX)を成功させるためには、データ活用が不可欠です。しかし、DXとデータ活用の関係性を正しく理解し、なぜ今データ活用がこれほどまでに重要視されているのかを把握することが、取り組みの第一歩となります。この章では、DXとデータ活用の本質的なつながりと、その重要性の背景について深く掘り下げていきます。

DXとデータ活用の関係性

DXとデータ活用は、しばしば混同されたり、あるいは別々のものとして語られたりしますが、本質的には「目的」と「手段」の関係にあります。DXが目指すのは、単なるデジタル技術の導入ではなく、「デジタル技術とデータを活用して、ビジネスモデルや業務プロセス、さらには企業文化そのものを変革し、競争上の優位性を確立すること」です。

この定義からも分かるように、データ活用はDXを推進するためのエンジン、あるいは燃料のような役割を担います。

DXの本質は「データに基づいた変革」

多くの企業がDXの取り組みとして、ペーパーレス化やWeb会議システムの導入などを進めています。これらは「デジタイゼーション(Digitization)」や「デジタライゼーション(Digitalization)」と呼ばれる段階であり、既存の業務をデジタル技術で置き換えることで効率化を図るものです。もちろん、これらも重要なステップですが、真のDXはそこからさらに一歩踏み込んだところにあります。

真のDXとは、これらの活動を通じて生成・収集される膨大なデジタルデータを活用し、これまで見えなかったインサイト(洞察)を発見し、それに基づいて新たな価値を創造するプロセスを指します。

例えば、以下のような関係性が考えられます。

- 業務プロセスの変革: SFA(営業支援システム)を導入するだけではデジタライゼーションです。しかし、そこに蓄積された商談データや顧客データを分析し、「受注確度の高い顧客セグメント」を特定したり、「失注の共通パターン」を見つけ出して営業プロセスそのものを見直したりすることが、データ活用によるDXです。

- ビジネスモデルの変革: ECサイトを構築するだけでは不十分です。顧客の閲覧履歴、購買データ、レビューなどを分析し、一人ひとりに最適化された商品を推薦する(パーソナライゼーション)。さらには、収集したデータを基に新たなサブスクリプションサービスを開発する。これがデータ活用によるDXです。

このように、デジタル技術はデータを生み出す「器」であり、そのデータを活用して初めてビジネスの「変革」という果実を得られるのです。データなくしてDXの戦略を描くことは、羅針盤を持たずに航海に出るようなものと言えるでしょう。

よくある質問:DXとデータ分析は同じことですか?

DXとデータ分析は密接に関連しますが、同じものではありません。データ分析は、データの中から有用な知見を見つけ出すための「技術」や「プロセス」を指します。一方、DXはデータ分析によって得られた知見を元に、ビジネスモデルや組織を「変革」する、より広範で戦略的な活動全体を指します。つまり、データ分析はDXを実現するための強力な手段の一つと位置づけられます。

なぜ今、データ活用が重要なのか

データ活用の重要性が叫ばれる背景には、現代のビジネス環境を取り巻くいくつかの大きな変化があります。これらの変化を理解することで、データ活用が単なる流行ではなく、企業が生き残るための必須要件となっていることが見えてきます。

1. 市場環境の劇的な変化

- 顧客ニーズの多様化・複雑化: スマートフォンの普及により、顧客はいつでもどこでも情報を収集し、商品を比較検討できるようになりました。その結果、顧客の価値観は多様化し、画一的な商品やサービスでは満足させることが難しくなっています。顧客一人ひとりの行動データや購買データを分析し、ニーズを的確に捉えたパーソナライズされたアプローチが不可欠です。

- 競争のグローバル化と激化: デジタル技術は地理的な制約を取り払い、世界中の企業が競合相手となりました。また、GAFAに代表されるような巨大プラットフォーマーや、異業種からの新規参入も相次いでいます。このような厳しい競争環境で優位に立つためには、データに基づいた迅速かつ的確な意思決定が求められます。

2. テクノロジーの飛躍的な進化

- AI・IoTの普及: AI(人工知能)の分析能力は飛躍的に向上し、人間では処理しきれない膨大なデータからパターンや相関関係を見つけ出すことが可能になりました。また、IoT(モノのインターネット)技術により、工場設備、自動車、家電など、あらゆるモノからリアルタイムでデータを収集できるようになりました。これらの技術が、データ活用の可能性を大きく広げています。

- クラウドコンピューティングの発展: かつては膨大なデータを保管・処理するために、企業は自社で高価なサーバーを保有する必要がありました。しかし、現在ではAWS、Google Cloud、Microsoft Azureといったクラウドサービスを利用することで、低コストかつ柔軟に高性能なデータ分析基盤を構築できます。これにより、大企業だけでなく中小企業にとってもデータ活用のハードルが劇的に下がりました。

3. データの爆発的な増加

上記の市場環境の変化や技術の進化に伴い、企業が扱えるデータの量と種類は爆発的に増加しています。これは「ビッグデータ」と呼ばれ、以下のような特徴を持ちます。

- 量(Volume): テラバイト、ペタバイト級の巨大なデータ量。

- 種類(Variety): 顧客データや販売データといった構造化データに加え、SNSの投稿、画像、動画、音声などの非構造化データ。

- 速度(Velocity): リアルタイムで生成・更新され続けるストリーミングデータ。

これらのビッグデータは、正しく活用すれば企業の新たな価値創造の源泉となる「21世紀の石油」とも言われています。逆に言えば、この貴重な資源を活用できない企業は、DX時代に取り残されてしまうリスクを抱えているのです。

これら3つの要因が相互に作用し合うことで、データ活用はもはや一部の先進的な企業だけのものではなく、あらゆる企業にとっての経営課題となっています。勘や経験、度胸(KKD)に頼った経営から脱却し、データという客観的な事実に基づいて意思決定を行う「データドリブン経営」への転換が、今まさに求められているのです。

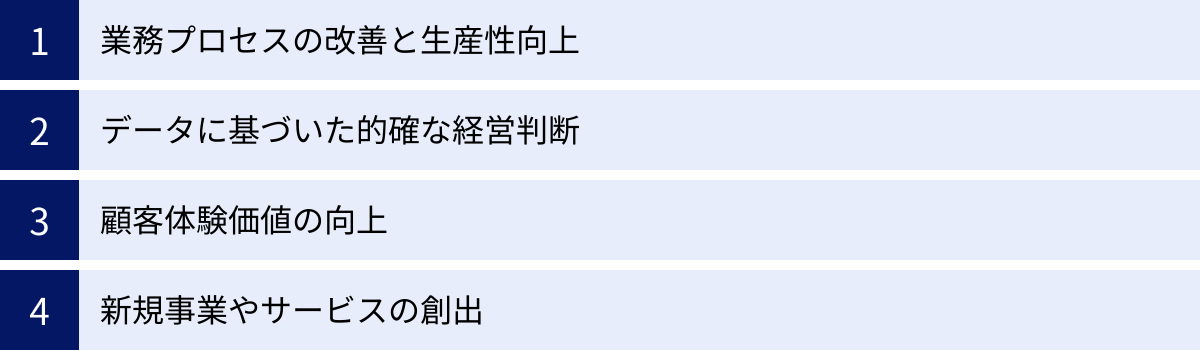

データ活用によって実現できること

データ活用は、単に現状を把握するためだけのものではありません。収集・分析したデータをビジネスの様々な側面に適用することで、具体的かつ多岐にわたるメリットを生み出します。ここでは、データ活用によって実現できる代表的な4つの領域について、具体的なシナリオを交えながら解説します。

業務プロセスの改善と生産性向上

データ活用は、日々の業務に潜む非効率や無駄を発見し、劇的な改善を促す力を持っています。これまで担当者の経験や勘に頼っていた部分をデータで裏付けることで、属人化を排除し、標準化された効率的な業務プロセスを構築できます。

具体例:

- 製造業における予知保全:

- 課題: 従来は、工場の生産ラインが故障してから修理を行う「事後保全」や、定期的に部品交換を行う「時間基準保全」が主流でした。しかし、前者では突然のライン停止による生産ロスが大きく、後者ではまだ使える部品まで交換してしまいコストがかさむという問題がありました。

- データ活用: 設備の稼働データ、センサーデータ(温度、振動、圧力など)、過去の故障履歴といったデータを収集・分析します。AIを用いてこれらのデータから故障の予兆を検知するモデルを構築することで、「あと何日でこの部品が故障する可能性が高い」といった予知保全(Predictive Maintenance)が可能になります。これにより、計画的にメンテナンスを行い、ダウンタイムを最小限に抑えつつ、部品交換コストも最適化できます。

- 小売業における需要予測と在庫最適化:

- 課題: 需要の読み間違いによる欠品は販売機会の損失に、過剰在庫は保管コストの増大や廃棄ロスに直結します。

- データ活用: 過去の販売実績データに加えて、天候データ、地域のイベント情報、SNSでのトレンド、競合のセール情報などを統合的に分析します。これにより、精度の高い需要予測モデルを構築し、店舗ごとの最適な発注量や在庫配置を自動的に算出。機会損失と廃棄ロスの両方を削減し、収益性を向上させます。

- バックオフィス業務の効率化:

- 課題: 経理部門での請求書処理や人事部門での勤怠管理など、定型的な手作業が多く発生し、担当者の負担が大きい。

- データ活用: RPA(Robotic Process Automation)とAI-OCR(光学的文字認識)を組み合わせることで、紙の請求書をデータ化し、内容を読み取って会計システムへ自動入力するといった自動化が可能です。さらに、業務プロセスの各段階にかかる時間をログデータとして収集・分析する「プロセスマイニング」という手法を用いれば、業務全体のボトルネックを特定し、根本的なプロセス改善につなげることができます。

データに基づいた的確な経営判断

経営における意思決定は、企業の将来を左右する重要な行為です。従来は経営者の経験や直感、いわゆる「KKD(勘・経験・度胸)」に依存する場面が多く見られました。データ活用は、このKKDを否定するのではなく、客観的な事実で補強し、より確度の高い意思決定を支援します。

具体例:

- マーケティング施策の最適化:

- 課題: どの広告チャネルにどれだけの予算を投下すれば最も効果的なのか、判断が難しい。

- データ活用: 各広告チャネル(Web広告、SNS、テレビCMなど)の出稿データと、それ経由でのWebサイトへのアクセスデータ、コンバージョン(成約)データを統合的に分析します。これにより、顧客獲得単価(CPA)や広告費用対効果(ROAS)をチャネルごとに正確に可視化できます。さらに、どのチャネルの組み合わせが最終的な成約に貢献しているかを分析する「アトリビューション分析」を行うことで、最適な予算配分を導き出し、マーケティング投資の効果を最大化します。

- 収益性の高い顧客セグメントの特定:

- 課題: すべての顧客に同じアプローチをしてしまい、リソースが分散している。

- データ活用: 顧客の購買履歴、購買頻度、最終購買日などからRFM分析(Recency, Frequency, Monetary)を行ったり、顧客属性や行動データをクラスター分析したりすることで、自社にとって価値の高い優良顧客(ロイヤルカスタマー)のセグメントを特定できます。そのセグメントの顧客がどのような特徴を持ち、どのようなニーズを抱えているかを深く理解することで、彼らに響く特別なキャンペーンを展開したり、手厚いサポートを提供したりと、的を絞った施策を実行できます。

顧客体験価値の向上

現代の消費者は、単にモノやサービスそのものの機能だけでなく、それを購入・利用する過程で得られる「体験(カスタマーエクスペリエンス、CX)」を重視します。データ活用は、顧客一人ひとりを深く理解し、パーソナライズされた快適な体験を提供するための鍵となります。

具体例:

- ECサイトにおけるレコメンデーション:

- 課題: 膨大な商品の中から、顧客が本当に欲しいものを見つけ出すのが難しい。

- データ活用: 顧客の過去の購買履歴、閲覧履歴、カート投入履歴、検索キーワードといった行動データをリアルタイムで分析します。「この商品を買った人はこんな商品も見ています」といった協調フィルタリングや、「あなたの閲覧履歴からおすすめの商品はこちらです」といったAIによるパーソナライズド・レコメンデーションを提示することで、顧客は自分の好みに合った商品を簡単に見つけられるようになり、購買意欲が高まります。

- コンタクトセンターにおける顧客対応の高度化:

- 課題: 問い合わせのたびに、顧客に同じ内容を何度も説明させてしまう。オペレーターのスキルによって対応品質にばらつきがある。

- データ活用: CRM(顧客関係管理)システムに蓄積された過去の問い合わせ履歴、購買情報、Webサイトでの行動ログなどを連携させます。顧客から電話があった際に、これらの情報をオペレーターの画面に自動でポップアップ表示することで、オペレーターは顧客の状況を瞬時に把握し、スムーズで的確な対応ができます。さらに、過去の優れた応対の音声データをAIで分析し、ナレッジとして共有することで、センター全体の応対品質を平準化・向上させることができます。

新規事業やサービスの創出

データ活用は、既存ビジネスの改善に留まらず、全く新しいビジネスモデルやサービスを生み出す原動力にもなります。社内に蓄積されたデータや、外部のデータを組み合わせることで、これまで気づかなかった新たな事業機会を発見できます。

具体例:

- 保有データを活用した新サービスの開発:

- シナリオ: ある運送会社が、トラックに搭載したGPSから得られる走行ルート、速度、急ブレーキの回数といった膨大な車両運行データを保有しているとします。

- データ活用: これらのデータを分析し、交通量や天候と組み合わせることで、「渋滞を回避する最適ルート提案サービス」を他の運送会社向けに提供できます。また、急ブレーキや急ハンドルのデータを基に、ドライバーごとの運転特性をスコアリングし、「安全運転診断サービス」として保険会社に販売することも考えられます。このように、本業で蓄積したデータをアセット(資産)と捉え、新たなマネタイズポイントを創出します。

- 異業種データ連携による新たな価値創造:

- シナリオ: ある食品メーカーが購買データ、フィットネスジムが会員の運動データ、自治体が住民の健康診断データを保有しているとします。

- データ活用: これらのデータを(個人情報に配慮した上で)連携・分析することで、個人の健康状態や運動習慣に合わせた「パーソナライズド健康食の宅配サービス」といった、一社だけでは実現不可能な新しい事業を共創できます。これは、自社のデータだけでは見えてこなかった顧客のライフスタイル全体を捉え、より深いレベルで価値を提供する試みです。

このように、データ活用は業務効率化から経営判断、顧客体験の向上、そして新規事業の創出まで、企業活動のあらゆる側面に変革をもたらすポテンシャルを秘めています。

DX時代のデータ活用を進める5つのステップ

データ活用の重要性やメリットを理解した上で、次に知るべきは「具体的にどのように進めればよいのか」という実践的なプロセスです。やみくもに始めても成果は出ません。ここでは、データ活用を成功に導くための体系的な5つのステップを、それぞれのポイントと共に詳しく解説します。

① 目的・ゴールの明確化

データ活用の成否を分ける最も重要なステップが、この「目的・ゴールの明確化」です。多くの失敗プロジェクトは、「とりあえずデータを集めよう」「AIを導入すれば何とかなるだろう」といった、手段の目的化から始まります。

なぜ目的が重要なのか?

目的が曖昧なままでは、どのようなデータを収集すべきか、どのように分析すべきか、そしてその結果をどう評価すべきかの判断基準が定まりません。結果として、多大なコストと時間をかけてデータを集めたものの、ビジネス上の価値に繋がらない「宝の持ち腐れ」状態に陥ってしまいます。

どのように目的を設定するか?

目的は、自社の経営課題や事業戦略と直結している必要があります。例えば、以下のような問いから始めると良いでしょう。

- 「売上を10%向上させたいが、そのために解決すべき最大のボトルネックは何か?」

- 「顧客満足度を高めたいが、現在のお客様が最も不満に感じている点はどこか?」

- 「製造コストを5%削減したいが、最も非効率な工程はどこか?」

これらのビジネス課題を解決するために、「データを使って何を知りたいのか」「どのような状態になれば成功と言えるのか」を具体的に定義します。

SMART原則の活用

ゴールを設定する際には、具体的(Specific)、測定可能(Measurable)、達成可能(Achievable)、関連性(Relevant)、期限(Time-bound)の頭文字を取った「SMART原則」を意識すると、より明確な目標になります。

- 悪い例:「データを使って営業を効率化する」

- 良い例(SMART):「SFAデータを活用して(Specific)、営業部門の新規顧客訪問から受注までの期間を(Measurable)、現状の平均3ヶ月から2.5ヶ月に短縮する(Achievable)ことで、営業担当者一人あたりの年間受注件数を10%向上させる(Relevant)。この目標を、次の半期末までに達成する(Time-bound)。」

このように具体的な数値目標と期限を設定することで、関係者全員が同じ方向を向き、進捗を客観的に評価できるようになります。

② データの収集・統合

目的とゴールが明確になったら、次はその目的を達成するために必要なデータを収集・統合するステップに移ります。ここでのポイントは、やみくもに全てのデータを集めるのではなく、目的に沿って必要なデータを特定し、利用可能な形式で一元的に管理することです。

どのようなデータを集めるか?

データは、社内の様々な場所に散らばっています。

- 基幹系システム: 販売管理、生産管理、会計システムなどにある構造化データ。

- 情報系システム: SFA/CRM、MAツール、Web解析ツールなどにある顧客データや行動ログ。

- 部門独自のデータ: 各部署がExcelなどで個別に管理している業務データ。

- 社外のデータ: 官公庁が公開する統計データ、天候データ、SNSデータ、市場調査データなど。

まずは、ステップ①で設定した目的を達成するために、これらのどのデータが必要になるかを洗い出す「データマッピング」を行います。

データのサイロ化という課題

多くの場合、これらのデータは部門ごと、システムごとに分断されており、簡単には連携できない「サイロ化」という状態に陥っています。例えば、営業部門が持つ商談データと、マーケティング部門が持つWebアクセスデータが分断されていては、「どの広告が受注に繋がったのか」を正確に分析できません。

データを統合する技術

このサイロ化を解消し、データを一か所に集約するために、ETL(Extract, Transform, Load)ツールやデータ連携プラットフォームが利用されます。ETLは、様々なデータソースからデータを「抽出し(Extract)」、分析しやすい形式に「変換・加工し(Transform)」、分析基盤であるDWH(データウェアハウス)などに「格納する(Load)」ための一連の処理を自動化するツールです。

このステップでは、データの品質(Data Quality)にも注意を払う必要があります。入力ミス、表記の揺れ(例:「株式会社〇〇」「(株)〇〇」)、欠損値などがあると、分析結果の信頼性が損なわれます。データのクレンジングや名寄せといった地道な作業が、後の分析の精度を大きく左右します。

③ データの可視化

収集・統合されたデータは、そのままでは単なる数字や文字列の羅列であり、専門家でなければその意味を理解することは困難です。そこで重要になるのが「データの可視化(Data Visualization)」です。

可視化の目的

データの可視化とは、データをグラフやチャート、マップ、ダッシュボードといった視覚的な形式に変換することです。これにより、以下のようなメリットが生まれます。

- 直感的な理解: 複雑なデータの中に隠された傾向、パターン、異常値などを直感的に把握できます。

- 問題の早期発見: KPI(重要業績評価指標)の推移をダッシュボードで常にモニタリングすることで、目標からの乖離や異変をいち早く察知できます。

- 関係者との共通認識の醸成: 専門家ではない経営層や現場担当者も、可視化されたデータを見ることで現状を客観的に理解し、課題に対する共通認識を持つことができます。

可視化の手法とツール

可視化には、BI(ビジネスインテリジェンス)ツールが広く活用されます。BIツールを使うと、ドラッグ&ドロップなどの簡単な操作で、様々な種類のグラフ(棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、散布図など)を作成し、それらを組み合わせたインタラクティブなダッシュボードを構築できます。

例えば、営業部門向けのダッシュボードであれば、売上目標の達成率、担当者別の実績、商談の進捗状況などを一覧で表示し、特定の担当者や期間で絞り込んでドリルダウン(深掘り)分析することも可能です。

このステップのゴールは、一部の専門家だけでなく、組織内の誰もがデータを見て「何が起きているのか」を理解できる状態を作ることです。

④ データの分析

データが可視化され、現状が把握できるようになったら、次はいよいよ「なぜそうなっているのか」「これからどうなるのか」を解き明かす「データ分析」のステップに進みます。データ分析には、その目的に応じていくつかのレベルがあります。

データ分析の4つのレベル

- 記述的分析(Descriptive Analytics): 「何が起こったか?」を明らかにする分析。過去のデータを要約し、レポートやダッシュボードで可視化する。ステップ③の可視化は、この記述的分析の範疇に入ります。(例:先月の製品Aの売上は前月比10%減だった)

- 診断的分析(Diagnostic Analytics): 「なぜそれが起こったか?」を掘り下げる分析。ドリルダウンやクロス集計などを用いて、原因を探ります。(例:売上減の原因は、競合B社の値下げキャンペーンによる西日本エリアでの落ち込みが主要因だった)

- 予測的分析(Predictive Analytics): 「次に何が起こるか?」を予測する分析。統計モデルや機械学習(AI)を用いて、将来の結果を予測します。(例:現在のトレンドと季節性を考慮すると、来月の売上はさらに5%減少すると予測される)

- 処方的分析(Prescriptive Analytics): 「何をすべきか?」を提示する分析。予測結果に基づき、目標を達成するための最適なアクションを推奨します。(例:売上減を食い止めるためには、西日本エリアで15%オフの対抗キャンペーンを実施することが最も効果的である)

データ活用を高度化させていくには、この分析レベルを①から④へと段階的に引き上げていくことが重要です。最初は記述的分析や診断的分析から始め、経験とノウハウが蓄積されてきたら、AIなどを活用した予測的・処方的分析へと挑戦していくのが現実的なアプローチです。

⑤ 施策の実行と評価・改善

データ分析によって得られた知見(インサイト)は、具体的なアクションに繋げて初めて価値を生みます。分析して終わり、ではなく、分析結果に基づいて施策を立案・実行し、その結果を再びデータで評価・改善していくサイクルを回すことが不可欠です。

PDCAサイクルを回す

このプロセスは、品質管理などでよく知られるPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)そのものです。

- Plan(計画): ステップ④の分析結果に基づき、具体的な施策と、その成果を測るためのKPIを設定します。(例:西日本エリアで15%オフのキャンペーンを実施する。KPIはキャンペーン期間中の当該エリアでの売上高とする)

- Do(実行): 計画した施策を実行します。

- Check(評価): 施策の結果をデータで評価します。KPIは達成できたか?想定外の影響はなかったか?(例:キャンペーンの結果、売上は目標を達成したが、利益率が想定以上に低下した)

- Act(改善): 評価結果を踏まえ、次のアクションを決定します。(例:次回は利益率を維持するため、割引率を10%に抑え、代わりに特典を付ける施策を試す)

このPDCAサイクルを継続的に、そして高速に回していくことで、データ活用の精度は着実に向上し、組織に定着していきます。一度の成功や失敗で一喜一憂するのではなく、データに基づいた学習と改善を繰り返す文化を醸成することが、データ活用を真の競争力へと昇華させる鍵となります。

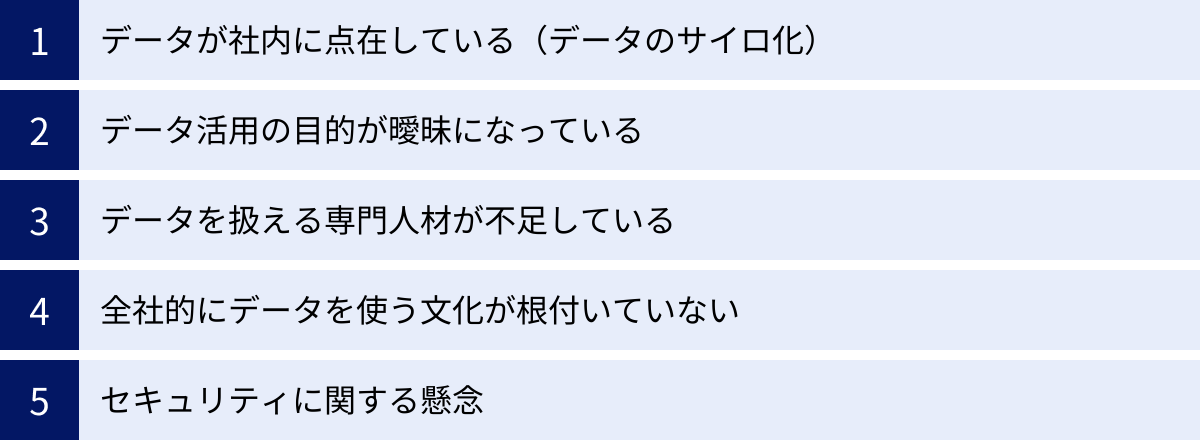

データ活用を阻むよくある課題

多くの企業がデータ活用の重要性を認識し、取り組みを開始している一方で、その道のりには様々な障壁が存在します。これらの課題をあらかじめ理解しておくことは、失敗を未然に防ぎ、スムーズなデータ活用を推進するために非常に重要です。ここでは、企業が直面しがちな5つの代表的な課題について解説します。

データが社内に点在している(データのサイロ化)

これは、データ活用に取り組む企業の多くが最初に直面する、最も根深い課題の一つです。「データのサイロ化」とは、企業のデータが部門やシステムごとに孤立・分断され、全社横断的な連携や活用ができない状態を指します。

サイロ化が起こる原因

- 部門最適のシステム導入: 各部門がそれぞれの業務効率化を目的として、個別に最適なシステム(例:営業部門はSFA、マーケティング部門はMAツール、経理部門は会計システム)を導入してきた結果、システム間のデータ連携が考慮されていない。

- Excelなどによる属人的な管理: システム化されていない業務データを、各担当者が個人のPC上のExcelファイルで管理している。フォーマットもバラバラで、他の人が利用することは困難。

- M&A(合併・買収)によるシステム統合の遅れ: 合併によって複数の異なるシステムが社内に混在し、データ基盤が統一されていない。

サイロ化がもたらす弊害

データのサイロ化は、データ活用において致命的な問題を引き起こします。

- 全体像の把握が困難: 例えば、顧客データを分析したくても、マーケティング部門の持つ「見込み顧客リスト」、営業部門の持つ「商談履歴」、カスタマーサポート部門の持つ「問い合わせ履歴」がバラバラでは、一人の顧客が製品を認知し、購入し、利用するまでの一連のカスタマージャーニーを追跡・分析することができません。

- 分析の非効率と精度の低下: 必要なデータを集めるために、各部門の担当者にデータ抽出を依頼し、手作業で統合するといった膨大な手間と時間がかかります。また、手作業の過程でミスが発生し、データの品質が低下するリスクもあります。

- 二重投資の発生: 各部門が似たようなデータを個別に収集・管理することで、ストレージコストや管理コストが重複して発生します。

この課題を解決するためには、後述するデータ活用基盤(DWHなど)を整備し、点在するデータを一元的に集約・管理する仕組みを構築する必要があります。

データ活用の目的が曖昧になっている

「DXを推進しろ」「データを活用しろ」というトップダウンの号令のもと、「何のためにデータを活用するのか」という最も重要な目的が不明確なままプロジェクトが進んでしまうケースも少なくありません。これは「手段の目的化」と呼ばれる典型的な失敗パターンです。

目的が曖昧な場合に起こること

- とりあえずデータを集める: 目的が定まっていないため、どんなデータを集めれば良いか分からず、「とにかく集められるデータを全部集めよう」という発想に陥りがちです。しかし、目的と関係のないデータを大量に集めても、分析のノイズが増えるだけで、有益な知見は得られません。

- 高価なツールを導入して満足する: 「最新のAIツールやBIツールを導入すれば、何かすごいことができるはずだ」という期待だけでツールを導入してしまう。しかし、ツールはあくまで道具であり、解決したい課題(目的)がなければ使いこなすことはできず、高価な投資が無駄になってしまいます。

- 現場の協力が得られない: 目的が不明確なデータ収集や分析は、現場の担当者にとって「何の役に立つのか分からない、余計な仕事」と映ります。結果として、データ入力の精度が低くなったり、分析結果が現場の業務改善に活かされなかったりと、プロジェクトが形骸化してしまいます。

この課題を避けるためには、「データ活用を進める5つのステップ」の冒頭で述べたように、必ずビジネス上の具体的な課題と結びつけ、「何を解決するために、どのデータを、どう分析するのか」という目的とゴールを明確に定義することが不可欠です。

データを扱える専門人材が不足している

データ活用を推進するには、ビジネスの知識とデータサイエンスのスキルを兼ね備えた人材が必要です。しかし、データサイエンティスト、データアナリスト、データエンジニアといった専門人材は社会全体で不足しており、多くの企業で採用・育成が追いついていないのが現状です。

求められる人材像

- データサイエンティスト: 高度な統計学や機械学習の知識を駆使して、データから予測モデルなどを構築する専門家。

- データアナリスト: ビジネス課題を理解し、データを分析して課題解決に繋がる知見を見つけ出し、分かりやすく伝える役割。

- データエンジニア: データの収集・加工・蓄積といった、データ分析基盤の設計・構築・運用を担う技術者。

これらの専門人材をすべて自社で揃えるのは、特に中小企業にとっては非常に困難です。

人材不足がもたらす問題

- 分析の停滞: データを集めたはいいものの、それをどう分析すれば良いか分からず、プロジェクトが停滞する。

- 誤った分析・解釈: 統計的な知識が不十分なまま分析を行い、誤った結論を導き出してしまう。例えば、「相関関係」と「因果関係」を混同し、見当違いの施策を実行してしまうリスクがあります。

- 専門家への過度な依存: 少数の専門家に業務が集中し、属人化が進んでしまう。その人材が退職すると、データ活用の取り組みが完全にストップしてしまう可能性もあります。

この課題に対しては、外部の専門家の活用、社内での人材育成(リスキリング)、そして専門家でなくてもある程度の分析ができる「セルフサービスBI」などのツールを導入し、「市民データサイエンティスト」を育成するといった多角的なアプローチが求められます。

全社的にデータを使う文化が根付いていない

たとえ優れたデータ分析基盤や優秀な人材がいたとしても、組織全体に「データに基づいて意思決定を行う」という文化が醸成されていなければ、データ活用は定着しません。

データ活用を阻む組織文化の壁

- KKD(勘・経験・度胸)への固執: 長年の成功体験から、データという客観的な事実よりも、自身の経験や勘を優先する管理職やベテラン社員が存在する。「データは所詮過去のものだ」「現場の感覚が一番正しい」といった抵抗に遭うことがあります。

- 失敗を許容しない風土: データ分析に基づく新しい試みは、常に成功するとは限りません。挑戦した結果、失敗した際に個人を責めるような文化があると、社員はリスクを取ることを恐れ、データに基づいた新たなチャレンジをためらうようになります。

- 部門間の壁とセクショナリズム: 「そのデータはうちの部門のものだ」といった意識が強く、部門間でデータを共有することに抵抗がある。自部門の利益を優先し、全社最適の視点でのデータ活用が進まない。

文化は一朝一夕には変わらない

このような組織文化の変革は、ツール導入や人材育成よりも時間がかかり、困難を伴います。経営トップがデータ活用の重要性を繰り返し発信し、自らデータを用いて意思決定する姿勢を示すトップダウンの働きかけと、現場レベルでデータ活用の小さな成功事例を積み重ね、その有効性を広めていくボトムアップの活動の両輪で、粘り強く取り組む必要があります。

セキュリティに関する懸念

データ活用を推進する上で、避けては通れないのがセキュリティとプライバシーの問題です。特に、顧客の個人情報や企業の機密情報などを扱う際には、細心の注意が求められます。

考慮すべきセキュリティリスク

- 情報漏洩: 不正アクセスやサイバー攻撃、あるいは社員の過失によって、機密データや個人情報が外部に漏洩するリスク。企業の社会的信用を失墜させ、多額の損害賠償に繋がる可能性があります。

- プライバシーの侵害: 顧客データを分析する際、個人情報保護法などの法令を遵守することはもちろん、顧客が「自分のデータが勝手に使われている」と感じるような、プライバシーを侵害する活用は避けるべきです。顧客の信頼を損なえば、データを提供してもらえなくなるだけでなく、ブランドイメージの低下にも繋がります。

- 内部不正: 権限を持つ従業員が、データを不正に持ち出したり、私的に利用したりするリスク。

これらの懸念が、データ活用へのブレーキとなってしまうことがあります。「リスクがあるなら、データを一元管理するのはやめよう」「個人情報は活用しないでおこう」といった消極的な判断に繋がりかねません。

この課題を乗り越えるためには、データガバナンス(データを適切に管理・運用するための体制やルール)を確立し、誰が、どのデータに、どこまでアクセスできるのかという権限管理を徹底するとともに、従業員へのセキュリティ教育を継続的に行うことが重要です。リスクを恐れて何もしないのではなく、リスクを正しく管理しながらデータを活用する方策を考える必要があります。

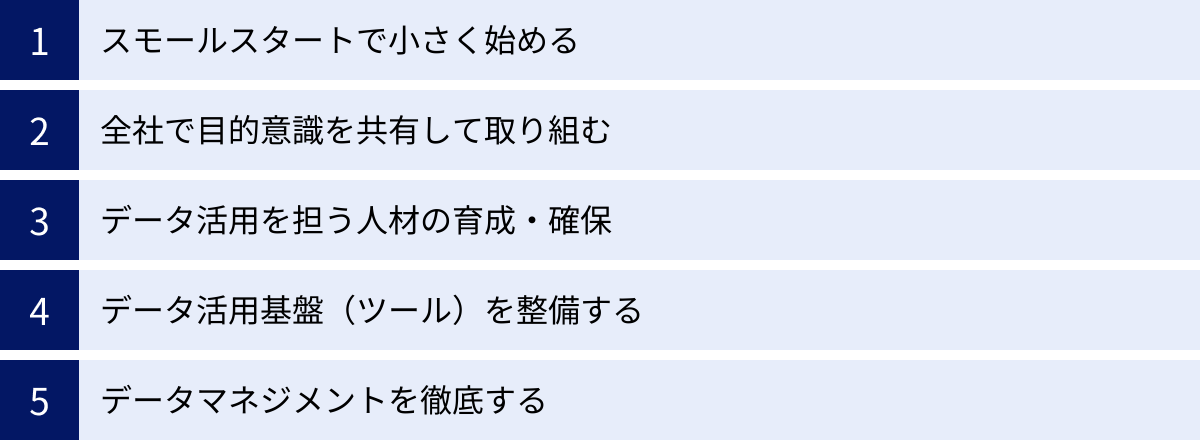

データ活用を成功させるためのポイント

データ活用を阻む課題を乗り越え、DXを成功に導くためには、戦略的かつ体系的なアプローチが不可欠です。ここでは、データ活用プロジェクトを軌道に乗せ、継続的な成果を生み出すための5つの重要な成功ポイントを解説します。

スモールスタートで小さく始める

最初から全社規模の壮大なデータ活用プロジェクトを立ち上げようとすると、関係部署の調整が複雑になり、投資額も大きくなるため、合意形成に時間がかかり、頓挫しやすくなります。そこでおすすめしたいのが「スモールスタート」のアプローチです。

スモールスタートのメリット

- 迅速な成果創出: 特定の部門や、限定的な課題(例:特定の製品の需要予測、特定のWeb広告の効果測定など)にスコープを絞ることで、短期間で目に見える成果を出しやすくなります。この小さな成功体験(クイックウィン)が、関係者のモチベーションを高め、次のステップへの推進力となります。

- 低リスクでの試行錯誤: 小規模なプロジェクトであれば、初期投資を抑えられます。万が一うまくいかなくても、その失敗から得られる学びは貴重であり、大きなダメージを受けることなく軌道修正が可能です。データ活用のプロセス、ツールの使い勝手、組織的な課題などを、リスクを抑えながら学ぶことができます。

- 効果の横展開: 一つの部門で成功したモデルケースは、他の部門にとって最高の説得材料となります。「あの部門ではデータ活用でこれだけの成果が出たらしい」という実績が社内に広まることで、他部門も協力しやすくなり、成功モデルを横展開していくことで、全社的な取り組みへとスムーズにスケールアップさせることができます。

どこから始めるか?

スモールスタートの対象領域を選ぶ際には、「課題が明確であること」「成果が測定しやすいこと」「関係者が協力的であること」といった観点から選定すると良いでしょう。例えば、日々の業務で数値管理に慣れているマーケティング部門や営業部門は、最初のターゲットとして適している場合が多いです。

全社で目的意識を共有して取り組む

データ活用は、一部の専門部署や担当者だけが進めるものではありません。経営層から現場の従業員まで、組織全体が「何のためにデータ活用を行うのか」という目的意識を共有し、一丸となって取り組むことが成功の鍵を握ります。

トップのコミットメント

まず不可欠なのが、経営トップの強いリーダーシップとコミットメントです。経営者がデータ活用の重要性を理解し、そのビジョンを社内に繰り返し発信し続けることが、全社的な機運を醸成します。また、部門間の利害調整や、データ活用への投資判断など、トップダウンでなければ解決できない課題も多く存在します。経営者自らがデータに基づいた意思決定の姿勢を示すことが、何よりのメッセージとなります。

現場の巻き込み

同時に、現場の従業員を巻き込むことも極めて重要です。データは現場の業務から生まれるものであり、最終的にデータを活用してアクションを起こすのも現場です。

- 「自分ごと」化の促進: なぜデータ活用が必要なのか、それによって自分たちの業務がどう楽になるのか、会社にどのようなメリットがあるのかを丁寧に説明し、理解と共感を得る必要があります。

- 現場からのフィードバック: 現場の担当者は、データの意味や背景、品質に関する最も深い知識を持っています。彼らからのフィードバックを分析プロセスに活かすことで、分析の精度は格段に向上します。

- データリテラシー教育: 全従業員を対象としたデータリテラシー教育を実施し、組織全体のデータに対する基礎的な理解度を引き上げることも、データ活用文化を根付かせる上で有効です。

経営層のビジョンと現場の実行力が噛み合ったとき、データ活用は初めて組織の力となります。

データ活用を担う人材の育成・確保

専門人材の不足は多くの企業にとって深刻な課題ですが、外部からの採用だけに頼るのではなく、社内での人材育成と、ツールを活用した組織全体の能力底上げという両面からのアプローチが現実的かつ効果的です。

人材育成(リスキリング)

自社のビジネスや業務に精通した従業員が、データサイエンスのスキルを身につける(リスキリング)ことは非常に有効です。彼らは、どのデータがどのような意味を持つのか、現場の課題は何かを深く理解しているため、分析結果をビジネスの文脈に落とし込み、実用的なアクションに繋げる能力に長けています。

社内勉強会の開催、オンライン学習プラットフォームの導入、外部研修への参加支援など、継続的な学習機会を提供することが重要です。

市民データサイエンティストの育成

近年注目されているのが「市民データサイエンティスト(Citizen Data Scientist)」という考え方です。これは、データサイエンティストのような高度な専門家ではないものの、ビジネスの現場にいて、セルフサービス型の分析ツール(後述するBIツールなど)を使いこなし、自らデータを分析して業務改善に活かすことができる人材を指します。

直感的に操作できるツールを導入し、現場の担当者が自らの手でデータを探索・分析できる環境を整えることで、専門家への依存を減らし、組織全体でデータに基づいた問題解決ができるようになります。

外部リソースの活用

もちろん、高度な分析やデータ基盤の構築など、自社だけでは対応が難しい領域については、コンサルティング会社やフリーランスの専門家といった外部リソースを一時的に活用することも有効な選択肢です。

データ活用基盤(ツール)を整備する

効率的かつ継続的なデータ活用を行うためには、それを支える「データ活用基盤(Data Platform)」の整備が欠かせません。これは、データの収集、蓄積、加工、可視化、分析という一連のプロセスをシームレスに行うためのITインフラやツールの集合体です。

データ活用基盤の主要な構成要素

- データ連携(ETL/ELT)ツール: 社内外の様々なデータソースからデータを抽出し、分析しやすいように加工してDWHへ転送するツール。データのサイロ化を解消します。

- DWH(データウェアハウス)/データレイク: 分析用に加工・整理された大量のデータを時系列で保管しておくためのデータベース。DWHは構造化データ、データレイクは非構造化データも含めたあらゆるデータをそのままの形で保管するのに適しています。

- BI(ビジネスインテリジェンス)ツール: DWHなどに蓄積されたデータを、グラフやダッシュボードで分かりやすく可視化し、対話的な分析を可能にするツール。

- AI/機械学習プラットフォーム: より高度な予測分析や処方的分析を行うための開発・実行環境。

これらのツールを自社の目的、データ量、技術レベル、予算に合わせて適切に選択し、組み合わせて導入することが重要です。近年はクラウドベースで提供されるサービス(SaaS)が主流となっており、以前よりも低コストかつ迅速にデータ活用基盤を構築できるようになっています。

データマネジメントを徹底する

データ活用基盤という「器」を整えるのと同時に、その中に入れる「データ」そのものの品質と安全性を管理する取り組み、すなわち「データマネジメント」を徹底する必要があります。質の低いデータや信頼できないデータからは、正しい分析結果は得られません。「Garbage In, Garbage Out(ゴミを入れれば、ゴミしか出てこない)」という言葉が示す通りです。

データマネジメントの主要な領域

- データガバナンス: データを組織の資産として適切に管理・活用するための方針、体制、ルールを定めること。誰がデータに対する責任を持つのか、どのように品質を担保するのか、セキュリティポリシーはどうするのか、といった全社的な統制を指します。

- データ品質(Data Quality): データの正確性、完全性、一貫性などを維持・向上させるための活動。データのクレンジングや名寄せのルールを定め、定期的にチェックする仕組みを構築します。

- メタデータ管理: 「データに関するデータ」であるメタデータを管理すること。例えば、「このデータ項目は何を意味するのか」「どこから収集されたデータなのか」「最終更新日はいつか」といった情報を整備することで、利用者がデータの意味を正しく理解し、安心して使えるようになります。

- データセキュリティ: 不正アクセスや情報漏洩からデータを保護するための技術的・組織的な対策。アクセス権限の厳格な管理や、データの暗号化などが含まれます。

これらのデータマネジメント活動は、地味で時間のかかる取り組みですが、データ活用の信頼性と持続性を担保するための土台となる、極めて重要なポイントです。

DXのデータ活用を加速させるおすすめツール

データ活用の各ステップを効率的に、そして高度に実行するためには、適切なツールの活用が不可欠です。ここでは、データ活用の主要なプロセスである「可視化・分析」「収集・統合」「蓄積」のそれぞれに対応する代表的なツールを、具体的な製品名を挙げて紹介します。

【可視化・分析】BIツール

BI(ビジネスインテリジェンス)ツールは、収集・蓄積したデータをグラフやダッシュボードで分かりやすく可視化し、専門家でなくても直感的なデータ分析を可能にするツールです。データ活用文化を組織に根付かせるための入り口として、非常に重要な役割を果たします。

| ツール名 | 主な特徴 | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|

| Tableau | 表現力豊かなビジュアライゼーション、直感的でスピーディな操作性、強力なデータ探索機能 | データ分析の専門家からビジネスユーザーまで、美しいレポートで説得力のある示唆を得たい企業 |

| Microsoft Power BI | ExcelやMicrosoft 365との高い親和性、比較的低コストで始められる価格設定 | 既にMicrosoft製品を全社的に導入しており、コストを抑えつつセルフサービス分析を始めたい企業 |

| MotionBoard | 日本のビジネス帳票文化に対応した多彩な表現力、リアルタイムなデータ連携・表示機能 | 製造現場の稼働状況モニタリングや、日本の複雑な営業管理帳票などをデジタル化したい企業 |

Tableau

Salesforceが提供するBIツールで、「見る」「理解する」を支援する美しいビジュアライゼーション(可視化)に定評があります。ドラッグ&ドロップを中心とした直感的な操作で、誰でも簡単にデータを探索し、インサイトを発見できます。デスクトップ版、サーバー版、クラウド版など様々な形態で提供されており、個人での利用から全社的な大規模展開まで、幅広いニーズに対応します。特に、データを深掘りしていくアドホックな分析や、経営層へのプレゼンテーション資料作成においてその力を発揮します。

(参照:Tableau公式サイト)

Microsoft Power BI

Microsoftが提供するBIサービスで、最大の強みはExcelやMicrosoft 365といった他のMicrosoft製品とのシームレスな連携です。多くのビジネスパーソンが使い慣れたExcelの知識を活かしながら、より高度なデータ分析と可視化にステップアップできます。比較的安価なライセンス体系も魅力で、特に中小企業や、これからスモールスタートでBIツールを導入したい企業にとって有力な選択肢となります。Power Queryという強力なデータ整形機能も内蔵しており、データの前処理から可視化までを一気通貫で行える点も特徴です。

(参照:Microsoft Power BI公式サイト)

MotionBoard

ウイングアーク1st株式会社が提供する、国産のBIツールです。日本のビジネス要件にきめ細かく対応している点が大きな特徴で、Excelのような集計表や、日本の帳票文化に合わせた複雑なレイアウトのダッシュボードを柔軟に作成できます。製造業の生産ラインの稼働状況をリアルタイムでモニタリングしたり、拠点別の詳細な売上データを地図上にプロットしたりと、現場の「今」を可視化する能力に長けています。様々なデータソースへの接続性も高く、既存システムと連携させやすい点も評価されています。

(参照:MotionBoard公式サイト)

【収集・統合】データ連携(ETL)ツール

ETL(Extract, Transform, Load)ツールは、社内外に散在する様々なデータソースからデータを「抽出し」、分析しやすい形に「変換・加工し」、DWHなどの分析基盤へ「格納する」プロセスを自動化するツールです。データのサイロ化を解消し、データ分析の準備にかかる工数を大幅に削減します。

| ツール名 | 主な特徴 | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|

| ASTERIA Warp | ノーコード開発、豊富な接続アダプタ、直感的なGUI | プログラミングの専門家がいない部門でも、現場主導で迅速にデータ連携を実現したい企業 |

| DataSpider Servista | 多種多様なシステム・データ形式への対応力、大規模・複雑な連携処理にも耐える安定性 | オンプレミスからクラウドまで、社内に多種多様なシステムが混在し、複雑なデータ連携が必要な企業 |

ASTERIA Warp

アステリア株式会社が提供する、国内シェアの高いデータ連携ツールです。最大の特徴は、プログラミングを一切行うことなく、アイコンを並べてフローを作成するだけでデータ連携処理を開発できる「ノーコード」思想です。これにより、IT部門の専門家だけでなく、業務をよく知る現場の担当者が自らデータ連携の仕組みを構築できます。クラウドサービスやデータベース、Excelファイルなど、国内外の主要なシステムに接続するためのアダプタが豊富に用意されており、迅速な連携を実現します。

(参照:ASTERIA Warp公式サイト)

DataSpider Servista

株式会社セゾン情報システムズが提供するデータ連携ツールです。こちらもGUIベースでの開発が可能で、特に多種多様なシステム、アプリケーション、データ形式への接続性に定評があります。メインフレーム(汎用機)のようなレガシーシステムから、最新のクラウドサービスまで、新旧様々な環境を柔軟に「つなぐ」ことができます。長年の実績に裏打ちされた安定性と高いパフォーマンスも特徴で、企業の基幹システムに関わるような、ミッションクリティカルなデータ連携にも安心して利用できます。

(参照:DataSpider Servista公式サイト)

【蓄積】DWH(データウェアハウス)

DWH(データウェアハウス)は、データ分析や意思決定支援を目的として、様々なソースから収集したデータを整理・統合し、時系列で保管しておくための専用データベースです。大量のデータを高速に集計・分析することに特化して設計されています。

| ツール名 | 主な特徴 | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|

| Google BigQuery | サーバーレスアーキテクチャ、ペタバイト級の超高速な分析処理、SQLでの容易な操作 | 大量のデータを扱う必要があり、インフラ管理の手間をかけずに高速な分析環境をすぐに利用したい企業 |

| Snowflake | ストレージとコンピュートの完全分離、マルチクラウド対応、セキュアなデータ共有機能 | 複数のクラウドを併用しており、利用状況に応じて柔軟にコストを最適化したい企業。他社とのデータ共有も視野に入れている企業。 |

Google BigQuery

Google Cloudが提供するフルマネージドのDWHサービスです。サーバーの構築や管理が一切不要な「サーバーレス」アーキテクチャが最大の特徴で、ユーザーはインフラを意識することなく、アップロードしたデータに対してSQLクエリを実行するだけで、テラバイトやペタバイトといった超巨大なデータであっても数秒から数十秒という驚異的な速さで分析結果を得られます。料金体系は、保存するデータ量と、クエリで処理したデータ量に応じた従量課金制が基本となっており、スモールスタートにも適しています。

(参照:Google Cloud公式サイト)

Snowflake

Snowflake Inc.が提供するクラウドネイティブなデータプラットフォームです。データを保管する「ストレージ」と、クエリ処理を行う「コンピュート(仮想ウェアハウス)」を完全に分離できるアーキテクチャが特徴です。これにより、例えばデータ取り込み処理と分析クエリ処理を、互いに干渉することなく、それぞれに最適なリソースを割り当てて実行できます。また、AWS、Google Cloud、Azureといった複数のクラウドプラットフォーム上で利用できるマルチクラウド対応や、異なる組織間でデータを安全かつ簡単に共有できる「データシェアリング」機能も、他のDWHにはない大きな強みです。

(参照:Snowflake公式サイト)

これらのツールは、それぞれに特徴があり、企業の目的や状況によって最適な選択は異なります。無料トライアルなどを活用し、自社の要件に合うかどうかを実際に試してみることが重要です。

まとめ

本記事では、DX時代におけるデータ活用の本質から、具体的な進め方の5ステップ、よくある課題とその解決策、そして成功に導くためのポイントまで、幅広く解説してきました。

DX推進におけるデータ活用とは、単にデジタルツールを導入することではなく、それによって生み出されるデータを活用し、業務プロセス、ビジネスモデル、そして企業文化そのものを変革していく継続的な活動です。その重要性は、顧客ニーズの多様化やグローバルな競争の激化、そしてAIやIoTといった技術の進化を背景に、ますます高まっています。

データ活用を成功させるためには、以下の5つのステップを体系的に進めることが効果的です。

- 目的・ゴールの明確化: ビジネス課題と結びついた、具体的で測定可能な目標を設定する。

- データの収集・統合: 目的に必要なデータを特定し、サイロ化を解消して一元管理する。

- データの可視化: BIツールなどを活用し、誰もが直感的に状況を把握できる状態を作る。

- データの分析: 「何が起きたか」から「なぜ起きたか」「次に何が起きるか」へと分析レベルを深めていく。

- 施策の実行と評価・改善: 分析結果をアクションに繋げ、PDCAサイクルを回し続ける。

しかし、その道のりには「データのサイロ化」「目的の曖昧さ」「専門人材の不足」「データを使わない文化」「セキュリティの懸念」といった多くの課題が存在します。これらの課題を乗り越え、データ活用を成功に導くためには、「スモールスタートで小さく始める」「全社で目的意識を共有する」「人材を育成・確保する」「データ活用基盤を整備する」「データマネジメントを徹底する」といったポイントを意識することが極めて重要です。

データ活用は、一度やれば終わりというプロジェクトではありません。それは、組織がデータという羅針盤を手に、変化の激しい時代を航海し続けるための、終わりのない旅路のようなものです。重要なのは、完璧な計画を待つのではなく、まずは小さな一歩を踏み出すことです。この記事で紹介したステップやポイントを参考に、自社の課題解決に繋がるデータ活用の取り組みを、今日から始めてみてはいかがでしょうか。その小さな一歩が、やがて企業の未来を大きく変える原動力となるはずです。