現代のビジネス環境は、デジタル技術の急速な進化とともに、刻一刻と変化しています。このような状況下で企業が競争優位性を維持し、持続的な成長を遂げるためには、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が不可欠です。そして、そのDXを成功に導くための最も強力な羅針盤となるのが「データ分析」です。

かつては一部の大企業や専門家だけのものであったデータ分析は、テクノロジーの進化により、今やあらゆる規模の企業にとって身近で強力な武器となりつつあります。顧客の行動、市場のトレンド、社内の業務プロセスなど、事業活動から生まれる膨大なデータを正しく分析し、活用することで、これまで勘や経験に頼っていた意思決定を、客観的な根拠に基づいたものへと変革できます。

この記事では、DX推進の中心的な役割を担うデータ分析について、その重要性から具体的な進め方、役立つツールまでを網羅的に解説します。DXの第一歩を踏み出したいと考えている経営者や担当者の方、すでにデータ活用に取り組んでいるものの思うような成果が出ていない方にとって、実践的な指針となる内容を目指します。データという羅針盤を手に、ビジネスの新たな航路を切り拓くための知識を深めていきましょう。

目次

DX推進におけるデータ分析とは

DXとデータ分析は、現代のビジネス戦略において切り離すことのできない密接な関係にあります。まず、それぞれの基本的な概念を理解し、なぜデータ分析がDX成功の鍵を握るのかを深く掘り下げていきましょう。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の基本

DX、すなわちデジタルトランスフォーメーションとは、単に新しいITツールを導入したり、業務をデジタル化したりすることだけを指すのではありません。経済産業省が公表している「DX推進ガイドライン」では、DXを次のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」(参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」)

この定義の重要なポイントは、「変革」と「競争上の優位性の確立」の2つです。

1. デジタル化(Digitization)とDXの違い

よく混同されがちなのが「デジタル化」と「DX」です。

- デジタル化(Digitization/Digitalization): アナログな情報をデジタル形式に変換すること(例:紙の書類をスキャンしてPDF化する)や、特定の業務プロセスをITツールで効率化すること(例:勤怠管理システムを導入する)を指します。これはDXの前提となる重要なステップですが、それ自体が目的ではありません。

- DX(Digital Transformation): デジタル技術とデータを活用して、ビジネスモデルや組織、企業文化そのものを根本から変革し、新たな価値を創出することを目指します。つまり、デジタル化は「手段」であり、DXは「目的」や「状態」と言えます。

例えば、ある小売店がPOSシステムを導入するのは「デジタル化」です。しかし、そのPOSデータと顧客のアプリ利用履歴、さらには地域の気象データなどを組み合わせて分析し、「雨の日には特定の総菜の割引クーポンを自動で配信する」といった新しい販促施策を打ち出し、売上向上と顧客満足度向上を両立させることは「DX」の一例です。この施策は、単なる効率化を超え、データに基づいて新たな顧客体験という価値を創出しています。

2. DXが目指すもの

DXが目指すのは、究極的には企業の持続的な成長です。そのために、以下のような変革を実現しようとします。

- ビジネスモデルの変革: 従来の製品売り切り型から、継続的な関係性を築くサブスクリプションモデルへの転換など。

- 製品・サービスの変革: IoTを活用して製品の利用状況をデータで把握し、予防保守サービスを提供するなど。

- 業務プロセスの変革: AIを活用して需要予測の精度を高め、在庫の最適化を図るなど。

- 組織・企業文化の変革: 部門間の壁を取り払い、データを共有・活用する文化を醸成するなど。

これらの変革を実現するためには、客観的な事実に基づいた的確な意思決定が不可欠です。そこで中心的な役割を果たすのが、次に解説するデータ分析です。

データ分析がDX成功の鍵となる理由

データ分析がDX成功の鍵となる理由は、DXが目指す「変革」のあらゆる局面において、客観的で信頼性の高い意思決定の基盤を提供するからです。勘や経験、あるいは過去の成功体験だけに頼った経営では、変化の激しい現代市場において正しい舵取りをすることは極めて困難です。

データ分析は、DX推進における「羅針盤」や「コンパス」のような役割を果たします。具体的には、以下の3つの側面でDXの成功を強力に後押しします。

1. 現状の正確な可視化と課題発見

企業活動の中では、日々膨大なデータが生まれています。売上データ、顧客データ、Webサイトのアクセスログ、生産ラインの稼働データ、従業員の勤怠データなど、その種類は多岐にわたります。しかし、これらのデータは多くの場合、各部門のシステム内に散在(サイロ化)しており、統合的に活用されていないケースが少なくありません。

データ分析は、これらの散在するデータを統合し、ビジネスの現状を多角的かつ客観的に可視化します。

- 「どの地域のどの年代の顧客が、最も利益率の高い商品を購入しているのか?」

- 「Webサイトのどのページで、多くのユーザーが離脱しているのか?」

- 「製造プロセスのどの工程で、最も多くの時間ロスが発生しているのか?」

こうした問いに対して、データは明確な答えを示してくれます。これにより、これまで感覚的にしか捉えられていなかった課題や、そもそも認識されていなかった問題点を正確に特定できます。課題が正確に特定できて初めて、的を射たDXの戦略を立案できるのです。

2. 将来予測と戦略立案の精度向上

データ分析は、現状把握に留まりません。過去のデータパターンから将来の傾向を予測することも可能です。

- 需要予測: 過去の売上データと季節変動、プロモーション履歴、経済指標などを組み合わせて分析することで、将来の製品需要を高い精度で予測できます。これにより、過剰在庫や品切れのリスクを低減し、生産計画や仕入れを最適化できます。

- 顧客の離反予測: 顧客の購買頻度、最終購入日、問い合わせ内容などの変化を分析し、「離反(解約)の兆候」がある顧客を事前に特定できます。これにより、解約に至る前に個別のフォローアップを行い、顧客を繋ぎ止める施策を打てます。

このようなデータに基づく予測は、ビジネス戦略の立案において極めて重要です。市場の変化を先読みし、競合他社に先んじて手を打つ「プロアクティブ(先見的)」な経営へとシフトすることが可能になります。DXとは、変化に対応するだけでなく、自ら変化を創り出す活動であり、データ分析による将来予測はその原動力となります。

3. 新たな価値創出の機会発見

データ分析は、既存のビジネスの改善だけでなく、全く新しいビジネスモデルやサービスの創出にも繋がります。一見、無関係に見えるデータ同士を組み合わせることで、これまで誰も気づかなかったインサイト(洞察)が得られることがあります。

- 架空例(製造業): ある建設機械メーカーが、販売した機械に搭載したセンサーから稼働状況のデータを収集していたとします。このデータを分析したところ、特定の部品が故障する前に特有の振動パターンを示すことを発見しました。この知見に基づき、同社は「故障予知保全サービス」という新たなサービスを開始。顧客は機械が停止する前にメンテナンスを受けられるようになり、ダウンタイムを最小限に抑えられます。メーカー側は、部品販売や修理だけでなく、サービス利用料という新たな収益源を確保できました。これは、データを活用して製品(モノ)の価値からサービス(コト)の価値へとビジネスモデルを変革したDXの典型例です。

このように、データ分析は「どこに問題があるか」だけでなく、「どこにチャンスがあるか」をも示してくれます。顧客自身もまだ気づいていない潜在的なニーズをデータから読み解き、革新的な価値を提供することこそ、DXが目指す究極のゴールであり、その達成にデータ分析は不可欠な存在なのです。

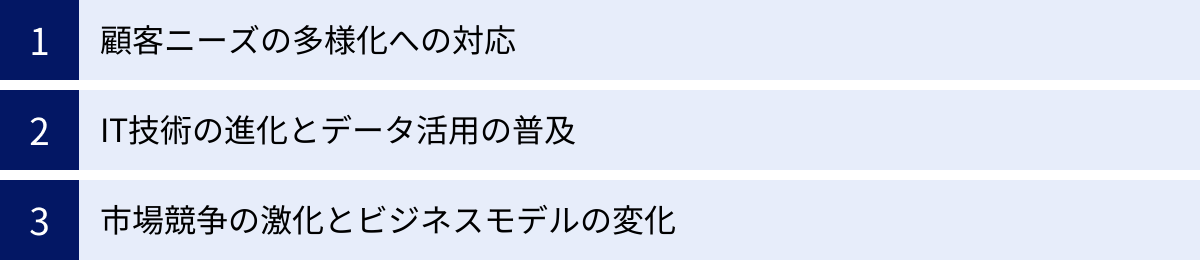

DX推進でデータ分析が重要視される3つの背景

近年、多くの企業がDX推進の一環としてデータ分析に注力しています。なぜ今、これほどまでにデータ分析が重要視されているのでしょうか。その背景には、顧客、技術、市場という3つの大きな環境変化が深く関わっています。

① 顧客ニーズの多様化への対応

現代の市場は、かつてのようなマスマーケティングが通用しにくい時代になっています。消費者の価値観は多様化し、一人ひとりが自分に合った製品やサービスを求める「個客」の時代へと移り変わりました。この顧客ニーズの多様化と高度化が、データ分析を必要とする第一の背景です。

1. 「マス」から「個」へのシフト

インターネットとスマートフォンの普及により、消費者はいつでもどこでも情報を収集し、商品を比較検討し、購入できるようになりました。その結果、企業が発信する画一的なメッセージは響きにくくなり、代わりに個々の興味や関心、購買履歴に基づいたパーソナライズされたアプローチが求められるようになっています。

- 具体例(ECサイト): AmazonやNetflixのようなプラットフォームが成功している大きな要因の一つは、徹底したレコメンデーション機能にあります。膨大な閲覧履歴や購買データを分析し、「あなたへのおすすめ」として個々のユーザーに最適化された商品やコンテンツを提示します。これにより、顧客は「自分を理解してくれている」と感じ、エンゲージメント(関係性)が深まります。

このような一人ひとりに寄り添った体験を提供するためには、顧客一人ひとりのデータを詳細に分析することが大前提となります。性別や年齢といった大まかな属性情報だけでは、多様化するニーズを捉えることはできません。Webサイト上での行動ログ、アプリの利用状況、購買履歴、問い合わせ内容といった多角的なデータを分析して初めて、顧客のインサイト(本音や深層心理)を深く理解し、的確なアプローチが可能になるのです。

2. 顧客接点の多様化(オムニチャネル)

顧客が企業と接するチャネルも、実店舗や電話といった従来のものに加え、Webサイト、SNS、スマートフォンアプリ、チャットボットなど、多岐にわたっています。顧客はこれらのチャネルを自由に行き来しながら、情報収集や購買を行います。

企業にとっては、これらの複数のチャネルで得られる顧客データを統合し、一貫した顧客体験を提供すること(オムニチャネル)が重要な課題となっています。

- 課題の例: ある顧客が、スマートフォンのアプリで商品をカートに入れたまま購入を迷っているとします。数日後、その顧客が実店舗を訪れた際に、店員がその情報を把握し、「アプリでご覧になっていたこちらの商品の在庫がございますが、試着されますか?」と声をかけることができれば、購買の最後の一押しになるかもしれません。

しかし、各チャネルのデータがバラバラに管理(サイロ化)されていると、このような連携は不可能です。データ分析基盤を整備し、チャネルを横断して顧客データを統合・分析することで、初めてシームレスな顧客体験が実現します。顧客ニーズの多様化に対応するためには、顧客を点ではなく線で、さらには面で捉える視点が必要であり、そのためにデータ分析は不可欠な技術なのです。

② IT技術の進化とデータ活用の普及

データ分析が重要視される第二の背景は、分析を支えるIT技術の飛躍的な進化と、それに伴うコストの低下です。かつては莫大な投資が必要だったデータ活用が、多くの企業にとって現実的な選択肢となりました。

1. データ収集・蓄積技術の進化

- IoT(Internet of Things): あらゆるモノがインターネットに繋がるIoT技術の普及により、これまで取得できなかった膨大なデータをリアルタイムで収集できるようになりました。工場の生産ラインに設置されたセンサーからは稼働状況や異常検知のデータが、自動車からは走行データや車両状態のデータが、家電製品からは使用状況のデータが送られてきます。これらのデータは、製品開発の改善や新たなサービスの創出に繋がる宝の山です。

- クラウドコンピューティング: Amazon Web Services (AWS)やMicrosoft Azure、Google Cloud Platform (GCP)といったクラウドサービスの登場は、データ活用のハードルを劇的に下げました。自社で高価なサーバーやストレージを保有する必要がなく、必要な時に必要な分だけリソースを利用できるため、初期投資を抑えながらビッグデータの蓄積・処理が可能です。スモールスタートでデータ活用を始めやすくなったことは、企業がデータ分析に取り組む大きな後押しとなっています。

2. データ分析技術の進化

- AI(人工知能)と機械学習: AI、特に機械学習技術の進化は、データ分析の可能性を大きく広げました。人間では到底処理しきれない複雑なデータパターンを自動で学習し、高精度な予測や分類を行うことができます。画像認識、自然言語処理、異常検知など、その応用範囲は広く、専門家でなくても利用できるAIサービスも増えています。

- BI(ビジネスインテリジェンス)ツールの進化: TableauやMicrosoft Power BIといったBIツールは、プログラミングの知識がなくても、ドラッグ&ドロップなどの直感的な操作でデータを可視化し、分析レポートを作成できます。これにより、データサイエンティストのような専門家だけでなく、現場のビジネスパーソンが自らデータを分析し、業務改善に活かす「セルフサービスBI」が広まっています。

これらの技術進化により、「データを集める」「データを貯める」「データを分析する」という一連のプロセスのコストが下がり、専門知識のハードルも低くなりました。その結果、データ活用は大企業だけの特権ではなくなり、あらゆる企業が競争力を高めるために取り組むべき必須事項へと変化したのです。

③ 市場競争の激化とビジネスモデルの変化

第三の背景として、デジタル技術を駆使する新規参入者(デジタルディスラプター)の登場や、それに伴う市場競争の激化、そしてビジネスモデル自体の変化が挙げられます。従来の業界の常識が通用しなくなり、企業は変革を迫られています。

1. デジタルディスラプターの脅威

UberやAirbnbに代表されるように、デジタル技術とデータを武器に既存の業界構造を破壊する「デジタルディスラプター」が次々と登場しています。彼らは、店舗や工場といった物理的な資産を持たず、データプラットフォームを構築することで、顧客とサービス提供者を直接結びつけ、従来企業よりも低コストで利便性の高いサービスを提供します。

既存の企業がこうした新規参入者に対抗するためには、自社が持つ顧客基盤やブランド力といった強みに加え、同様にデータを活用して顧客体験を向上させ、新たな価値を提供していく必要があります。過去の成功体験にしがみついていると、あっという間に市場シェアを奪われかねません。データ分析は、この厳しい競争を生き抜くための防衛策であり、同時に攻めの武器でもあるのです。

2. ビジネスモデルの変化(モノからコトへ)

市場の変化は、企業が提供する価値の在り方そのものにも影響を与えています。製品を一度販売して終わりにする「モノ売り」から、製品やサービスを通じて顧客に継続的な体験を提供する「コト売り」へとビジネスモデルの重心がシフトしています。

- サブスクリプションモデルの台頭: ソフトウェア業界のSaaS(Software as a Service)に始まり、今や自動車、アパレル、食品など、様々な業界でサブスクリプションモデルが採用されています。このモデルで成功するためには、顧客が「使い続けたい」と思う価値を提供し続け、解約(チャーン)を防ぐことが極めて重要です。

- LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)の重視: 継続的な関係性が前提となるため、一回あたりの売上よりも、一人の顧客が取引期間を通じて企業にもたらす総利益であるLTVが重要な経営指標となります。

LTVを最大化するためには、顧客データを継続的に分析し、利用状況に応じて適切なサポートを提供したり、アップセルやクロスセルを促したりする活動が欠かせません。どの顧客がロイヤルカスタマーになり得るか、どの顧客が離反のリスクを抱えているかをデータから見極め、個別に対応することが求められます。こうした新しいビジネスモデルへの適応においても、データ分析は中核的な役割を担っているのです。

これらの3つの背景、すなわち「顧客ニーズの多様化」「IT技術の進化」「市場競争の激化」は相互に連関しながら、企業にデータ活用の重要性を強く訴えかけています。データ分析はもはや選択肢ではなく、DXを推進し、変化の時代を生き抜くための必須スキルと言えるでしょう。

データ分析がDX推進にもたらすメリット

データ分析をDX推進に組み込むことで、企業は多岐にわたる具体的なメリットを得られます。それは単なる業務効率化に留まらず、新たな価値の創出や、より強固な顧客関係の構築にまで及びます。ここでは、データ分析がもたらす4つの主要なメリットを詳しく見ていきましょう。

業務プロセスの改善と生産性向上

データ分析がもたらす最も直接的で分かりやすいメリットの一つが、業務プロセスの改善とそれに伴う生産性の向上です。勘や経験に頼っていた業務の進め方を、データという客観的な根拠に基づいて見直すことで、非効率な部分(ムリ・ムダ・ムラ)を特定し、的確な改善策を講じることができます。

1. 非効率な業務の可視化と特定

多くの企業では、「昔からこうやっているから」という理由だけで、非効率な業務プロセスが温存されているケースが少なくありません。データ分析は、こうした慣習のメスを入れ、業務の実態を数値で可視化します。

- 架空例(製造業): ある工場の生産ラインで、各工程の作業時間や設備の稼働率、不良品の発生率などをセンサーでデータ化します。これらのデータを分析することで、「特定の工程で頻繁に短い停止(チョコ停)が発生している」「熟練工と若手で作業時間に大きなばらつきがある」「特定の曜日・時間帯に不良品率が上昇する傾向がある」といった、これまで感覚的にしか分からなかった、あるいは誰も気づかなかった問題点が明確になります。

このように問題箇所が具体的に特定できれば、改善策も具体的になります。チョコ停の原因を究明して設備を改修する、熟練工の作業手順をマニュアル化して若手に共有する、不良品率が高い時間帯の作業環境を見直すといった、的を射た対策が可能になります。

2. RPAやAIとの連携による自動化・高度化

データ分析によって特定された課題は、RPA(Robotic Process Automation)やAIといった他のデジタル技術と組み合わせることで、さらに効果的に解決できます。

- RPAによる定型業務の自動化: 例えば、経理部門で請求書データをシステムに入力する作業は、典型的な定型業務です。データ分析によってこの作業に多くの工数がかかっていることが判明した場合、RPAを導入して自動化することで、担当者はより付加価値の高い業務(予算分析や業績予測など)に時間を使えるようになります。

- AIによる非定型業務の高度化: 顧客からの問い合わせ対応業務において、過去の問い合わせデータ(FAQ)をAIに学習させることで、簡単な質問にはチャットボットが自動で応答し、複雑な案件のみをオペレーターに繋ぐといった仕組みを構築できます。これにより、オペレーターの負担を軽減し、顧客の待ち時間を短縮できます。

データ分析は「どこを改善すべきか」を示し、RPAやAIは「どのように改善するか」という手段を提供する、という関係性にあります。これらを組み合わせることで、業務プロセスは劇的に改善され、組織全体の生産性向上に大きく貢献します。

新しいビジネスモデルやサービスの創出

データ分析は、既存の業務を改善する守りの側面だけでなく、新たな収益源を生み出す攻めの側面でも大きな力を発揮します。顧客データや市場データを深く掘り下げて分析することで、これまで見過ごされていたニーズやビジネスチャンスを発見し、革新的なビジネスモデルやサービスの創出に繋げることができます。

1. 潜在ニーズの発見

顧客は、自分が何を求めているかを常に明確に言語化できるわけではありません。しかし、その行動データの中には、潜在的なニーズのヒントが隠されています。

- 架空例(食品スーパー): あるスーパーが、顧客の購買データを分析したところ、平日の夕方にカット野菜と特定の調味料を一緒に購入する若い単身者のグループがいることを発見しました。これは「仕事帰りに手軽に料理を済ませたい」という潜在的なニーズの表れと推測できます。このインサイトに基づき、同スーパーはカット野菜と調味料、少量の肉をセットにした「15分で完成!ミールキット」を開発。これがヒット商品となり、新たな顧客層の獲得に成功しました。

このように、データ分析は顧客自身も気づいていない「不便」「不満」「不都合」を明らかにし、それを解消する新商品・新サービスのアイデアの源泉となります。

2. 「モノ売り」から「コト売り」への転換

前述の通り、IoT技術の普及により、製品が使用されている間のデータを収集できるようになりました。このデータを分析することで、製品の販売に留まらない、新たなサービス(コト)を提供できます。

- 架空例(家電メーカー): あるエアコンメーカーが、販売したエアコンの稼働データを収集・分析したところ、多くの家庭でフィルター掃除が適切なタイミングで行われておらず、結果として電力効率が落ちていることが分かりました。そこで、「AIによる自動フィルター掃除機能」を搭載した新モデルを開発するとともに、既存顧客向けには「フィルター交換時期を知らせる通知サービス」や「プロによるクリーニングサービス」をサブスクリプションで提供。これにより、顧客の利便性を高めると同時に、継続的な収益を得るビジネスモデルへの転換に成功しました。

データは、企業と顧客の接点を「販売時」から「利用期間全体」へと広げ、継続的な関係性を築くための架け橋となります。この関係性の中から、新たなビジネスチャンスが生まれるのです。

データに基づく正確な現状把握と将来予測

ビジネスにおける意思決定の質は、その判断材料となる情報の質に大きく左右されます。データ分析は、経営層から現場担当者まで、あらゆる階層の意思決定を、主観的な勘や経験から、客観的なデータに基づいたもの(データドリブン)へと変革します。

1. 全社的な状況の可視化

多くの企業では、営業、マーケティング、製造、経理といった部門ごとにシステムが独立し、データが分断されています。これでは、会社全体の状況を正確に把握することは困難です。BIツールなどを活用してこれらのデータを統合し、ダッシュボードとして可視化することで、経営者はリアルタイムでビジネスの健康状態をチェックできます。

| 可視化される指標の例 |

|---|

| 全社レベル:売上、利益、利益率の推移、キャッシュフロー |

| 営業部門:新規顧客獲得数、商談化率、受注率、担当者別売上 |

| マーケティング部門:Webサイト訪問者数、コンバージョン率、広告費用対効果(ROAS) |

| 製造部門:生産量、稼働率、不良品率、リードタイム |

| 顧客サポート部門:問い合わせ件数、解決率、顧客満足度(CSAT) |

これらの指標を誰もが同じデータで確認できるため、部門間の認識のズレがなくなり、迅速で一貫性のある意思決定が可能になります。

2. 高精度な将来予測

データ分析は、過去から現在を理解するだけでなく、未来を予測するためにも用いられます。統計的な手法や機械学習モデルを活用することで、様々な予測が可能になります。

- 売上予測: 過去の売上実績に、季節性、広告宣伝の効果、競合の動向、経済指標などを加味して分析することで、数ヶ月先の売上を高精度で予測できます。これにより、適切な人員配置や予算計画が可能になります。

- 在庫需要予測: POSデータや天候、地域のイベント情報などを分析することで、商品の需要を予測し、仕入れ量を最適化できます。食品ロスやアパレルの売れ残りといった廃棄コストの削減に直結します。

データに基づく予測は、不確実性の高いビジネス環境において、リスクを管理し、機会を最大化するための強力な武器となります。闇雲に未来を恐れるのではなく、データを用いて未来を予測し、備えることができるのです。

顧客理解の深化と顧客満足度の向上

DXの中心には、常に「顧客」が存在します。データ分析は、その顧客一人ひとりを深く理解し、より良い顧客体験を提供することで、顧客満足度とロイヤルティを高める上で決定的な役割を果たします。

1. 顧客の解像度を上げる

CRM(顧客関係管理)システムやWeb解析ツールに蓄積されたデータを分析することで、顧客の解像度を飛躍的に高めることができます。

- 顧客セグメンテーション: 購買金額や頻度、最終購入日などから顧客を「優良顧客」「安定顧客」「休眠顧客」などに分類する(RFM分析など)。あるいは、ライフスタイルや価値観といったサイコグラフィックな情報でグルーピングする(クラスター分析など)。これにより、各セグメントの特性に合わせた、きめ細やかなマーケティング施策を展開できます。

- カスタマージャーニーの可視化: 顧客が商品を認知し、興味を持ち、購入し、リピートするまでの一連のプロセス(カスタマージャーニー)をデータで追跡します。どのチャネルで情報を得て、どの段階で離脱しやすいのかを把握することで、各タッチポイントでのコミュニケーションを最適化できます。

2. パーソナライズによる顧客体験の向上

顧客理解が深まれば、画一的なアプローチから脱却し、一人ひとりに最適化された「パーソナライズ」施策が可能になります。

- レコメンデーション: ECサイトで顧客の閲覧・購買履歴に基づき、「この商品を買った人はこんな商品も見ています」と関連商品を提示する。

- パーソナライズド広告: Webサイトを一度訪れたユーザーに対して、そのユーザーが興味を示した商品やサービスの広告をSNSなどで配信する(リターゲティング広告)。

- One to Oneメール: 顧客の誕生日にクーポンを送ったり、購入した商品の使い方に関する情報を提供したりするなど、個々の状況に合わせたメールを自動で配信する。

こうしたパーソナライズされた体験は、顧客に「自分は大切にされている」という特別感を与え、満足度を高めます。高い顧客満足度は、リピート購入や口コミによる新規顧客の紹介に繋がり、企業の長期的な成長の基盤となるLTV(顧客生涯価値)を最大化させるのです。

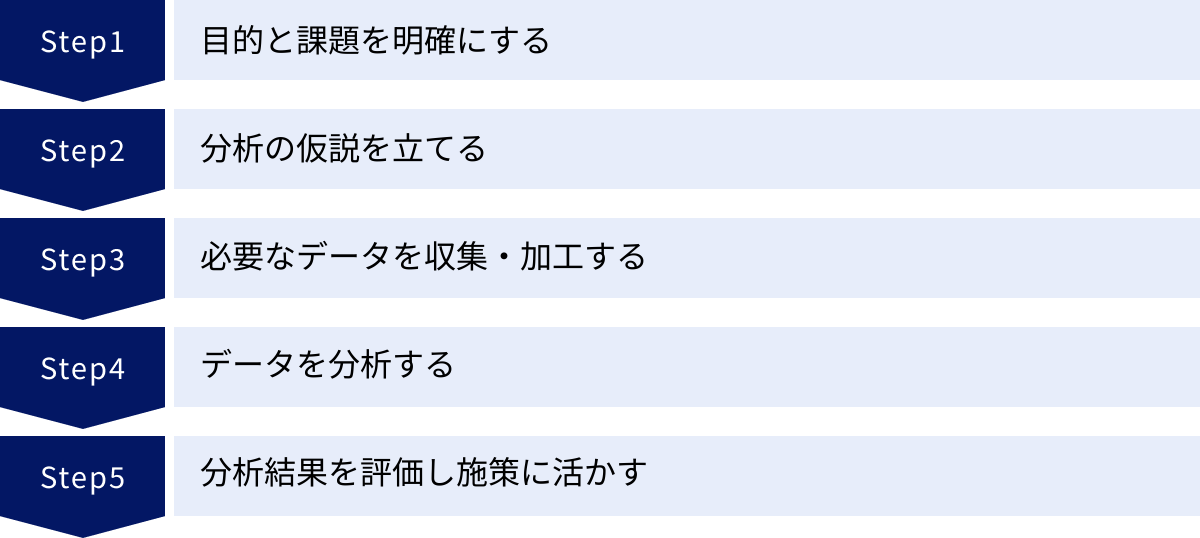

DX推進のためのデータ分析の進め方5ステップ

データ分析をDX推進に効果的に組み込むためには、場当たり的に進めるのではなく、体系的なプロセスに沿って進めることが重要です。ここでは、多くのデータ分析プロジェクトで用いられる、再現性の高い5つのステップを紹介します。このフレームワークに沿って進めることで、分析の目的がぶれることなく、着実に成果に繋げることができます。

① 目的と課題を明確にする

データ分析のプロセスにおいて、最も重要かつ最初に取り組むべきステップが「目的と課題の明確化」です。ここが曖昧なまま進んでしまうと、どれだけ高度な分析を行っても、ビジネスに貢献しない無意味な結果しか得られません。分析はあくまで手段であり、目的ではないことを常に意識する必要があります。

1. 「何のために分析するのか」を定義する

まず、データ分析を通じて最終的に何を達成したいのか、ビジネス上のゴール(KGI: Key Goal Indicator / 重要目標達成指標)を具体的に設定します。漠然とした目標ではなく、誰が聞いても同じ解釈ができる、定量的で明確な言葉で定義することが重要です。

- 悪い例: 「売上を上げたい」「顧客満足度を高めたい」「業務を効率化したい」

- これらは方向性としては正しいですが、目標としては曖昧すぎます。

- 良い例:

- 「ECサイト経由の売上を、来半期中に前年同期比で15%向上させる」

- 「製品Aのリピート購入率を、1年以内に現状の20%から25%に引き上げる」

- 「問い合わせ対応にかかる平均処理時間を、3ヶ月以内に1件あたり20%削減する」

2. ビジネス課題を分解し、分析課題に落とし込む

KGIを達成するために、現状のどこに問題があるのか、ビジネス上の課題を洗い出します。そして、その課題を解決するために「何をデータで明らかにすべきか」という分析課題に落とし込んでいきます。この分析課題を測る指標がKPI(Key Performance Indicator / 重要業績評価指標)となります。

架空例:KGIが「ECサイトの売上を15%向上させる」場合

- ビジネス課題の洗い出し:

- 新規顧客の獲得が伸び悩んでいるのではないか?

- サイト訪問者の購入率(CVR)が低いのではないか?

- 一度購入した顧客のリピート率が低いのではないか?

- 顧客一人あたりの購入単価(客単価)が低いのではないか?

- 分析課題への落とし込みとKPI設定:

- 課題: 新規顧客の獲得 → 分析課題: どの広告チャネルからの訪問者が最も購入に繋がっているのかを明らかにする。→ KPI: チャネル別CVR、チャネル別CPA(顧客獲得単価)

- 課題: CVRが低い → 分析課題: ユーザーがどのページ、どの段階でサイトから離脱しているのかを特定する。→ KPI: ファネル別離脱率、カート放棄率

- 課題: リピート率が低い → 分析課題: 初回購入から2回目の購入までの期間や、離脱する顧客の共通点を明らかにする。→ KPI: F2転換率、セグメント別リピート率

このように、「ビジネスゴール(KGI) → ビジネス課題 → 分析課題(KPI)」という流れで思考を整理することで、データ分析の目的が明確になり、その後のプロセスがスムーズに進みます。この段階では、現場の担当者や経営層など、様々な立場の関係者と議論を重ね、認識をすり合わせることが不可欠です。

② 分析の仮説を立てる

目的と課題が明確になったら、次はその課題に対する「仮の答え」、つまり仮説を立てます。仮説を立てずにやみくもにデータを眺めても、有益なインサイトを得ることは困難です。仮説があるからこそ、どのデータを、どのように分析すべきかという道筋が見えてきます。

1. 「なぜそうなるのか」「どうすれば解決できるのか」を考える

仮説は、ステップ①で設定した課題に対して「なぜその課題が起きているのか(原因仮説)」と「どうすればその課題を解決できるのか(施策仮説)」の両面から考えます。

架空例:課題が「サイト訪問者の購入率(CVR)が低い」場合

- 原因仮説の例:

- 「サイトの表示速度が遅いため、ユーザーが読み込みを待てずに離脱しているのではないか?」

- 「商品の魅力が伝わる写真や説明文が不足しているため、購入の決め手に欠けるのではないか?」

- 「購入手続きの入力項目が多すぎて、ユーザーが途中で面倒になって離脱しているのではないか?(カゴ落ち)」

- 施策仮説の例:

- 「サイトの画像を圧縮して表示速度を改善すれば、離脱率が下がり、CVRが向上するのではないか?」

- 「商品の利用シーンが分かる動画を掲載すれば、購入意欲が高まり、CVRが向上するのではないか?」

- 「住所入力の自動補完機能や、SNSアカウントでのログイン決済を導入すれば、カゴ落ちが減り、CVRが向上するのではないか?」

2. 良い仮説の立て方

良い仮説には、いくつかの共通点があります。

- 具体的であること: 「頑張ればCVRが上がる」ではなく、「〇〇を△△に変更すれば、CVRが□%向上する」のように、具体的なアクションと期待される結果が含まれていることが望ましいです。

- 検証可能であること: その仮説が正しいかどうかを、データを使って検証できる(白黒つけられる)ことが重要です。

- 既存の知識や経験に基づくこと: 全くの当てずっぽうではなく、現場の知見や過去の経験、顧客へのヒアリングなど、何らかの根拠に基づいて立てられた仮説は、質が高い傾向にあります。

仮説を立てることは、分析の範囲を絞り込み、効率的に答えにたどり着くための羅針盤となります。最初は精度が低くても構いません。分析と検証を繰り返す中で、仮説の精度は自然と高まっていきます。

③ 必要なデータを収集・加工する

仮説を検証するために、どのようなデータが必要かを定義し、実際にデータを集めて分析できる状態に整えるステップです。地味な作業に見えますが、分析の品質は元となるデータの品質(Garbage In, Garbage Out)に大きく左右されるため、非常に重要な工程です。

1. 必要なデータの洗い出しと収集

立てた仮説を検証するために、どのようなデータが必要になるかをリストアップします。データは社内に存在する「内部データ」と、社外から取得する「外部データ」に大別されます。

- 内部データの例:

- 顧客データ: 顧客の属性(年齢、性別、居住地など)、購買履歴(CRM/SFA)

- 行動データ: Webサイトのアクセスログ、アプリの利用ログ(Google Analyticsなど)

- 業務データ: 売上データ、在庫データ、生産データ(基幹システム)

- 外部データの例:

- 公的データ: 国勢調査、家計調査などの政府統計(e-Statなど)

- 市場データ: 競合の価格情報、市場調査会社のレポート

- その他: SNS上の口コミデータ、気象データ

2. データの加工・整形(データプレパレーション)

収集したデータは、そのままでは分析に使えないことがほとんどです。形式がバラバラだったり、欠損値や異常値が含まれていたりするため、分析しやすいように「掃除」して「整える」必要があります。この一連の作業をデータプレパレーション(データ準備)と呼びます。

- データクレンジング:

- 欠損値の処理: 空白になっているデータ(例:年齢が未入力)を、平均値で補完したり、そのデータ行ごと削除したりする。

- 表記の揺れの統一: 「株式会社A」「(株)A」「A社」などを「株式会社A」に統一する。

- 異常値の検出・処理: 明らかに入力ミスと思われるデータ(例:年齢が200歳)を修正または削除する。

- データ変換・結合:

- 複数のテーブル(例:顧客マスタと購買履歴)を、顧客IDなどをキーにして結合する。

- 分析しやすいように、単位を変換したり(例:円を千円に)、新しい指標を作成したりする(例:売上とコストから利益率を計算)。

このデータ加工の工程は、データ分析プロセス全体の中で最も時間がかかるとも言われています。ETLツール(Extract, Transform, Load)のような専門ツールを活用することで、この作業を効率化できます。

④ データを分析する

データが整ったら、いよいよ分析を実行し、仮説を検証するステップです。どのようなインサイト(洞察)を得たいかに応じて、様々な分析手法を使い分けます。

1. 分析手法の選択

分析手法は多岐にわたりますが、目的別に大きく分類できます。

- 現状を要約・可視化する:

- 単純集計(クロス集計): データ全体やグループごとの合計、平均、割合などを計算し、基本的な傾向を把握する。

- ABC分析: 売上などの指標で商品をA,B,Cのランクに分け、重点的に管理すべき商品を特定する。

- 要因を特定する:

- 回帰分析: 売上などの結果(目的変数)が、広告費や気温といった要因(説明変数)にどれだけ影響されているかを分析する。

- グループ分けする:

- クラスター分析: 購買行動や価値観が似ている顧客同士をグループ分けし、セグメントを作成する。

- 関連性を見つける:

- アソシエーション分析: 「商品Aを買った人は、商品Bも一緒に買う傾向がある」といった、データ内の項目の関連性を発見する。

- 将来を予測する:

- 時系列分析: 過去のデータパターンから、将来の売上などを予測する。

- 決定木分析: 顧客の属性や行動から、その顧客が「契約するか」「解約するか」などを予測する。

これらの手法は、BIツールや統計解析ソフト、PythonやRといったプログラミング言語を使って実行します。最初から複雑な手法にこだわる必要はなく、まずはクロス集計などでデータを多角的に眺めてみることが重要です。

2. 分析結果の解釈

分析ツールから出力されたグラフや数値は、単なる結果に過ぎません。その結果が「何を意味しているのか」「なぜそうなったのか」「ビジネスにどう活かせるのか」を解釈し、言葉で説明できるインサイトに昇華させることが、分析者の腕の見せ所です。

例えば、「20代女性のCVRが他の層より低い」という結果が出た場合、そこで終わらせずに、「なぜ低いのか?」をステップ②で立てた仮説と照らし合わせて考察します。「もしかしたら、支払い方法にクレジットカードしかなく、カードを持たない若年層が離脱しているのかもしれない」といった、次のアクションに繋がる解釈を導き出すことが重要です。

⑤ 分析結果を評価し施策に活かす

分析から得られたインサイトは、具体的なアクションに繋げて初めて価値を生みます。分析結果を関係者と共有し、施策を実行、その効果を評価して次の改善に繋げる、というサイクルを回していくステップです。

1. 結果のレポーティングと施策の立案

分析結果とそこからの考察を、分かりやすいレポートにまとめます。専門用語を並べるのではなく、データに詳しくない人にもストーリーとして理解できるよう、グラフや図を効果的に使い、結論を明確に伝えることが重要です。

そして、そのレポートを基に、具体的な施策(アクションプラン)を立案します。誰が、いつまでに、何をするのかを明確に定義します。

2. 施策の実行と効果測定(A/Bテストなど)

立案した施策を実行します。その際、施策の効果を客観的に測定するための仕組みを整えておくことが重要です。Webサイトの改善であれば、A/Bテストが有効です。これは、変更を加えた新しいページ(B)と、従来のページ(A)を、ユーザーにランダムで表示し、どちらのCVRが高いかを比較する手法です。これにより、施策が本当に効果があったのかを科学的に判断できます。

3. 評価と次のサイクルへ(PDCA)

施策の効果測定の結果を評価し、ステップ①で設定したKPIやKGIがどの程度達成できたかを確認します。

- 仮説が正しかった場合: なぜ成功したのかを分析し、他の領域にも展開できないかを検討します。

- 仮説が間違っていた場合: なぜうまくいかなかったのかを分析し、新たな仮説を立てて、再びステップ②からサイクルを回します。

この「計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Act)」のPDCAサイクルを継続的に回し続けることが、データ分析を文化として組織に根付かせ、DXを推進していく上で不可欠です。一度の分析で終わらせず、改善を積み重ねていく姿勢が成功の鍵となります。

DX推進で使われる代表的なデータ分析手法

データ分析には様々な手法が存在し、それぞれに得意なことや適した目的があります。ここでは、DX推進の文脈で特によく利用される代表的な6つの分析手法について、その概要と具体的な活用シーンを分かりやすく解説します。これらの手法を理解することで、自社の課題に対してどの分析アプローチが有効かを判断する助けになります。

| 分析手法 | 概要 | 主な用途の例 |

|---|---|---|

| アソシエーション分析 | データの中から関連性の高い組み合わせを見つけ出す手法。「一緒に買われやすい商品」などを発見する。 | ECサイトのレコメンド、店舗の棚割り最適化 |

| クラスター分析 | 似たもの同士をグループ分けする手法。顧客を特性ごとにセグメント分けする。 | 顧客セグメンテーション、ターゲットマーケティング |

| 回帰分析 | ある結果(目的変数)が、どの要因(説明変数)によって影響を受けているかを分析する手法。 | 売上予測、広告効果測定 |

| 決定木分析 | データを木のような構造で分類・予測する手法。分析プロセスが視覚的に分かりやすい。 | 顧客の契約継続/離反予測、与信審査 |

| 因子分析 | 複数の変数に共通して影響を与えている潜在的な要因(因子)を見つけ出す手法。 | 顧客満足度調査の構造解明、ブランドイメージ分析 |

| ABC分析 | 指標を重要度に応じてA、B、Cの3つのランクに分類し、管理に優先順位を付ける手法。 | 在庫管理(売れ筋・死に筋商品の特定)、顧客管理 |

アソシエーション分析

アソシエーション分析は、膨大なデータの中から「もしAが起これば、Bも起こりやすい」といった、項目間の関連性や同時に発生する確率のルールを見つけ出すための手法です。「マーケットバスケット分析」とも呼ばれ、特に小売業の購買データ分析で広く用いられています。

有名な逸話として「おむつとビール」があります。これは、アメリカのスーパーで金曜の夜におむつを買う父親は、ビールも一緒に買う傾向があるという関連性を発見したという話です。この結果に基づき、おむつとビールを近くに陳列したところ、売上が増加したと言われています。(この逸話の真偽には諸説ありますが、アソシエーション分析の分かりやすい例としてよく引用されます。)

主な指標

- 支持度(Support): 全体の中で、項目Aと項目Bが同時に含まれるトランザクション(例:レシート)がどれくらいの割合で存在するか。関連性の「大きさ」や「発生頻度」を示します。

- 信頼度(Confidence): 項目Aが含まれるトランザクションの中で、項目Bも同時に含まれている割合。Aが起きたときにBも起きる「確からしさ」を示します。

- リフト値(Lift): 「項目AとBが同時に購入される確率」が、「項目Bが単独で購入される確率」の何倍かを示します。1より大きいほど、AとBの間に強い正の相関があることを意味し、偶然以上の関連性があることを示唆します。

活用シーン

- ECサイトのレコメンド機能: 「この商品を買った人はこんな商品も買っています」というレコメンドは、アソシエーション分析の典型的な応用例です。

- 店舗の棚割り・レイアウト最適化: 一緒に買われやすい商品を近くに陳列することで、顧客の買い回り性を高め、ついで買い(クロスセル)を促進します。

- Webサイトのコンテンツ配置: ある記事を読んだユーザーが次に関心を持ちやすい記事を予測し、関連コンテンツとして表示することで、サイト内の回遊率を高めます。

クラスター分析

クラスター分析は、様々な特徴を持つ個体の中から、互いに性質が似ているもの同士を集めて、いくつかのグループ(クラスター)に分類する手法です。事前に正解のグループ分けが与えられていないデータに対して、データそのものの構造から自然なグループを発見する「教師なし学習」の一種です。

主な目的

クラスター分析の目的は、異質なものが混在している集団を、「クラスター内では均質(似ている)、クラスター間では異質(似ていない)」となるように分割することです。これにより、複雑なデータ全体を、より理解しやすい少数のグループの集まりとして捉えることができます。

活用シーン

- 顧客セグメンテーション: 購買履歴(購入金額、頻度、商品カテゴリ)、Web行動ログ、デモグラフィック情報(年齢、性別)などを用いて、顧客をいくつかのクラスターに分類します。「価格重視の若年層クラスター」「品質とブランドを重視する高所得層クラスター」のように、各クラスターの特性を明らかにすることで、ターゲットに合わせたマーケティング戦略を立てることができます。

- 商品・サービスのグルーピング: 複数の商品の特徴(価格、機能、デザインなど)を基にクラスター分析を行うことで、市場における自社および競合商品のポジショニングを把握できます。

- アンケート結果の分析: アンケートの回答パターンが似ている人をグルーピングし、それぞれのグループがどのような意見や価値観を持っているかを分析します。

回帰分析

回帰分析は、ある結果となる数値(目的変数)と、その結果に影響を与える要因(説明変数)の関係性を明らかにし、その関係を数式(回帰式)でモデル化する統計手法です。このモデルを使うことで、要因の値から結果を予測したり、どの要因が結果に最も強く影響しているかを定量的に評価したりすることができます。

種類

- 単回帰分析: 1つの説明変数で、1つの目的変数を予測する最もシンプルな回帰分析。(例:広告費だけで売上を予測する)

- 重回帰分析: 複数の説明変数で、1つの目的変数を予測する、より実践的な回- 帰分析。(例:広告費、店舗面積、従業員数、気温など複数の要因から売上を予測する)

活用シーン

- 売上予測: 過去の売上実績を目的変数とし、広告費、販促活動、季節、経済指標などを説明変数として重回帰分析を行うことで、将来の売上予測モデルを構築できます。

- 広告効果測定: 各広告媒体(テレビCM、Web広告、SNS広告など)への出稿額を説明変数、売上やサイトへのアクセス数を目的変数として分析することで、どの媒体が最も費用対効果が高いかを評価できます。

- 不動産価格の予測: 物件の価格を目的変数とし、駅からの距離、築年数、部屋の広さ、周辺の商業施設の数などを説明変数として分析し、物件価格の妥当性を評価したり、将来の価格を予測したりします。

決定木分析

決定木分析は、データを「もし〇〇なら、△△」という形式のルールに基づいて、木が枝分かれするように(ツリー構造)分割していくことで、分類や予測を行う手法です。分析プロセスが視覚的に分かりやすく、結果の解釈が容易であるという大きな特徴があります。

分析の仕組み

データの中から、目的の変数(例:「契約する」か「契約しない」か)を最も効率的に分類できる質問(条件分岐)を自動で見つけ出します。その質問でデータを2つ以上のグループに分け、さらに各グループ内で次の最適な質問を見つけて分割していく、というプロセスを繰り返します。こうして作られたツリー構造のモデルは、専門家でなくても直感的に理解しやすいです。

活用シーン

- 顧客の離反(チャーン)予測: 顧客の属性(契約期間、利用プラン、年齢など)や利用状況(ログイン頻度、問い合わせ回数など)を基に、「解約する顧客」と「継続する顧客」を分類するルールを発見します。これにより、解約の兆候が見られる顧客を早期に特定し、引き留め策を講じることができます。

- ダイレクトメールの反応予測: 過去のキャンペーンデータから、どのような属性や購買履歴を持つ顧客がDMに反応しやすいかを分析し、次回のキャンペーンで送付対象者を絞り込むことで、費用対効果を高めます。

- 与信審査モデル: 金融機関が融資の申し込み者を審査する際に、年収、勤務先、過去の借入履歴などの情報から「貸し倒れリスクが高いか低いか」を判断するモデルを構築するために用いられます。

因子分析

因子分析は、観測された多数の変数(例:アンケートの各質問項目)の背後に存在する、直接観測できない共通の要因(潜在因子)を見つけ出すための多変量解析手法です。多くの変数を、より少数の本質的な要素に要約することで、データ全体の構造をシンプルに理解することを目的とします。

分析の考え方

例えば、「顧客満足度調査」で「商品の品質」「価格の妥当性」「店員の対応」「アフターサービスの充実度」「ブランドイメージ」など多くの項目について質問したとします。これらの回答結果を因子分析にかけると、「品質・機能性」「接客・サービス」「コストパフォーマンス」「ブランド信頼性」といった、より上位の概念である共通因子に集約できる場合があります。これにより、漠然としていた「顧客満足度」という概念が、どのような要素で構成されているのかを構造的に理解できます。

活用シーン

- 顧客満足度・ブランドイメージの構造解明: アンケート調査の結果から、顧客が満足度やブランドイメージを評価する際の根底にある評価軸(因子)を抽出します。

- マーケティングリサーチ: 消費者のライフスタイルや価値観に関する多数の質問項目から、潜在的な消費者セグメント(例:「トレンド追求型」「保守堅実型」)を定義するための因子を抽出します。

- 人事評価: 従業員の評価項目(協調性、実行力、企画力など)を分析し、より本質的な能力因子(例:「対人スキル」「課題解決能力」)を特定し、評価制度の改善に役立てます。

ABC分析

ABC分析は、「パレートの法則(80:20の法則)」の考え方を応用した分析手法で、管理対象となる指標(売上、在庫、コストなど)を重要度に応じてA、B、Cの3つのグループにランク分けし、リソース配分の優先順位を決定するために用いられます。

分析の手順

- 分析対象(商品、顧客など)を、指標(売上高など)の高い順に並べます。

- 各対象の指標の累計構成比を計算します。

- 累計構成比に基づいて、A、B、Cのランクに分類します。明確な基準はありませんが、一般的に以下のように分類されます。

- Aランク: 上位70%まで(最も重要なグループ)

- Bランク: 70%~90%まで(中程度の重要度グループ)

- Cランク: 90%~100%まで(重要度が低いグループ)

活用シーン

- 在庫管理(重点管理): 商品の売上高でABC分析を行い、Aランクの売れ筋商品は絶対に品切れさせないように重点的に在庫を管理し、Cランクの死に筋商品は在庫を圧縮したり、取り扱いを中止したりする判断に繋げます。

- 顧客管理(優良顧客の特定): 顧客の購入金額でABC分析を行い、Aランクの優良顧客に対しては、手厚いサポートや特別なプロモーションを提供し、長期的な関係を維持・強化します。

- 営業活動の効率化: 取引先の売上貢献度でABC分析を行い、Aランクの重要顧客への訪問頻度を増やすなど、限られた営業リソースを効果的に配分します。

これらの分析手法は、それぞれ単独で使うだけでなく、複数を組み合わせて使うことで、より深く、多角的なインサイトを得ることができます。

データ分析によるDX推進を成功させる4つのポイント

データ分析を導入し、DXを推進しようとしても、すべての企業が成功するわけではありません。技術的な課題だけでなく、組織的・文化的な障壁がプロジェクトの停滞を招くことも少なくありません。ここでは、データ分析によるDX推進を成功に導くために不可欠な4つのポイントを解説します。

① データ分析の基盤を整備する

効果的なデータ分析を行うための大前提となるのが、社内外のデータを一元的に収集・蓄積・管理し、誰もが必要な時に安全にアクセスできる「データ分析基盤」を整備することです。データが各部門のシステムにバラバラに保管されている「サイロ化」の状態では、全社的な視点での分析は不可能です。

1. データサイロ化の問題点

- データの分断: 営業部門はCRM、マーケティング部門はMAツール、経理部門は会計システムと、各部門が個別のシステムでデータを管理しているため、顧客を全社横断で捉えることができません。

- データの不整合: 同じ顧客でも、システムごとに名称やIDが異なっていたり、情報の鮮度が違っていたりするため、データを統合する際に膨大な手間がかかります。

- 分析の属人化: 特定の担当者しかアクセスできないデータが多く、分析作業が属人化し、組織としての知見が蓄積されません。

2. データ分析基盤の構成要素

これらの問題を解決するために、以下のような要素からなるデータ分析基盤を構築することが一般的です。

- データレイク: 社内外から集めた様々な形式の生データを、加工せずにそのままの形で一元的に蓄積する場所です。構造化データ(CSVなど)だけでなく、非構造化データ(画像、音声、SNSのテキストなど)も格納できる柔軟性が特徴です。将来の多様な分析ニーズに備え、まずは「データを貯める」役割を担います。

- DWH(データウェアハウス): 分析しやすいように、目的別に整理・加工・統合されたデータを時系列で蓄積しておくためのデータベースです。データレイクから必要なデータを取り出し、クレンジングや形式統一を行った上で格納します。高速な集計や分析処理に最適化されています。

- データマート: DWHの中から、さらに特定の部門や用途(例:営業分析用、マーケティング分析用)に特化したデータだけを切り出して格納する、小規模なデータベースです。利用者は自分に必要なデータだけにアクセスすればよいため、分析パフォーマンスが向上し、セキュリティも担保しやすくなります。

- ETL/ELTツール: データソースからデータを抽出し(Extract)、分析しやすい形式に変換・加工し(Transform)、DWHやデータマートに書き出す(Load)ための一連の処理を自動化するツールです。

データ分析基盤の整備には相応の投資と時間が必要ですが、これはDX推進における最も重要な初期投資と言えます。クラウドサービスを活用すれば、以前よりも低コストかつスピーディに構築することが可能です。

② データ分析を担う人材を確保・育成する

高度なデータ分析基盤やツールを導入しても、それを使いこなし、ビジネス価値に繋げることのできる人材がいなければ意味がありません。データ分析を推進するための専門人材の確保と、全社員のデータリテラシー向上の両輪で取り組むことが重要です。

1. データ活用の専門人材

データ活用プロジェクトの中心となる専門職には、主に以下のような役割があります。

| 職種 | 主な役割 | 求められるスキル |

| :— | :— | :— |

| データサイエンティスト | ビジネス課題を理解し、統計学や機械学習を駆使して課題解決のモデルを構築・実装する。分析プロジェクトのリーダー的存在。 | ビジネス力、データサイエンス力(統計学、機械学習)、データエンジニアリング力 |

| データアナリスト | BIツールなどを活用してデータを集計・可視化し、ビジネス課題の発見や施策の効果検証を行う。現場の意思決定を支援する。 | データ分析・可視化スキル、ビジネス理解、レポーティング能力 |

| データエンジニア | データ分析基盤の設計・構築・運用を担う。データの安定的な収集、蓄積、加工の仕組みを整備する技術者。 | データベース、プログラミング、クラウド技術に関する深い知識 |

これらの専門人材をすべて自社で採用するのは容易ではありません。そのため、外部の専門企業の支援を受けたり、まずはデータアナリストの育成から始めたりするなど、自社の状況に合わせた人材戦略を立てることが現実的です。

2. 全社員のデータリテラシー向上

データ分析を一部の専門家だけのものにせず、全社的な文化として定着させるためには、すべての社員がデータを読み解き、業務に活用するための基礎的な能力(データリテラシー)を高めることが不可欠です。

- 研修プログラムの実施: 全社員を対象としたデータリテラシーの基礎研修や、部門別の実践的なデータ活用研修などを定期的に実施します。

- セルフサービスBI環境の提供: 現場の担当者が自らデータを触って分析できるBIツールと、その使い方を学べる環境を提供します。これにより、現場主導のデータ活用が促進されます。

- 成功事例の共有: データ活用によって業務改善や成果に繋がった事例を社内で共有し、データ活用の価値を全社に浸透させます。

経営層から現場まで、組織の誰もが「データに基づいて語る」文化を醸成することが、DX成功の鍵となります。

③ スモールスタートで成功体験を重ねる

DXやデータ分析というと、全社を巻き込む大規模な改革をイメージしがちですが、最初から壮大な計画を立てると、失敗したときのリスクが大きく、関係者の合意形成にも時間がかかります。そこでおすすめなのが、「スモールスタート」というアプローチです。

1. スモールスタートのメリット

- リスクの低減: 小さな範囲で始めるため、初期投資が少なく済み、万が一うまくいかなくても影響を最小限に抑えられます。

- 迅速な実行と学習: 計画から実行、評価までのサイクルを短期間で回せるため、スピーディに学びを得て、次の改善に繋げることができます。

- 成功体験による推進力の獲得: 小さくても具体的な成果(成功体験)を出すことで、データ活用の有効性が社内に示され、関係者の協力や経営層の理解を得やすくなります。これが、より大きなプロジェクトへの推進力となります。

2. スモールスタートの進め方

- テーマの選定: 全社的な課題ではなく、特定の部門や業務に絞り、成果が出やすく、効果が測定しやすいテーマを選びます。(例:「マーケティング部門のWeb広告の費用対効果改善」「カスタマーサポート部門の問い合わせ対応の効率化」など)

- PoC(Proof of Concept:概念実証)の実施: 本格導入の前に、限定的な環境で分析手法やツールの有効性を検証します。

- アジャイルな開発: 最初から完璧なシステムを目指すのではなく、必要最小限の機能からスタートし、ユーザーからのフィードバックを元に、短いサイクルで改善を繰り返していくアジャイル開発の手法が適しています。

小さな成功を積み重ね、その成果を社内に広く共有しながら、徐々に適用範囲を広げていく。この着実なアプローチが、結果的に全社的なDX推進への近道となります。

④ 経営層を巻き込み全社的に取り組む

データ分析によるDXは、単なるIT部門や一部署の取り組みではありません。ビジネスモデルや組織文化の変革を伴う、全社的な経営課題です。そのため、プロジェクトを成功させるには、経営層の強いコミットメントとリーダーシップが絶対に不可欠です。

1. 経営層が果たすべき役割

- ビジョンの提示: なぜDXが必要なのか、データ分析を通じて会社をどのように変革したいのかという明確なビジョンと戦略を、自らの言葉で全社に発信します。

- トップダウンでの意思決定: データ分析基盤の導入や人材育成など、初期投資が必要な場面での迅速な意思決定を行います。また、部門間の利害が対立した際には、全社最適の視点で調整役を担います。

- データ活用文化の醸成: 経営会議などの重要な意思決定の場で、経営者自らがデータに基づいた議論を行う姿勢を示すことで、データドリブンな文化が組織の末端まで浸透していきます。

2. 全社的な協力体制の構築

データ分析プロジェクトは、ビジネスサイド(事業部門)とITサイド(情報システム部門)の密な連携がなければ成功しません。

- 事業部門: ビジネス上の課題や現場のニーズを提供し、分析結果を業務に活かす役割を担います。

- IT部門: データ分析基盤の構築・運用や、セキュリティの確保など、技術的な側面からプロジェクトを支えます。

経営層は、これらの部門間の壁を取り払い、共通の目標に向かって協力し合える体制(クロスファンクショナルチームなど)を構築する責務があります。経営層の強力なリーダーシップのもと、全社一丸となって取り組む姿勢こそが、データ分析によるDXを成功させる最大の要因と言えるでしょう。

DX推進とデータ分析に役立つツール

データ分析によるDXを効率的かつ効果的に進めるためには、目的に応じた適切なツールを活用することが不可欠です。ここでは、多くの企業で導入されている代表的な4種類のツールについて、その役割と具体的なツール例を紹介します。

| ツールの種類 | 主な役割 | 代表的なツール例 |

|---|---|---|

| BI(ビジネスインテリジェンス)ツール | 膨大なデータを可視化し、分析・レポーティングを支援する。経営判断や現場の意思決定に活用。 | Tableau, Microsoft Power BI |

| MA(マーケティングオートメーション)ツール | 見込み客の獲得・育成から顧客化までの一連のマーケティング活動を自動化・効率化する。 | HubSpot, Marketo Engage |

| SFA(営業支援システム)/CRM(顧客関係管理) | 営業活動のプロセス管理や顧客情報の一元管理を行い、営業効率と顧客満足度の向上を目指す。 | Salesforce, Zoho CRM |

| DMP(データマネジメントプラットフォーム) | インターネット上の様々なデータを統合・管理し、広告配信などのマーケティング施策に活用する。 | Adobe Audience Manager, Salesforce Audience Studio |

BI(ビジネスインテリジェンス)ツール

BI(Business Intelligence)ツールは、企業内に散在する膨大なデータを集約・分析し、その結果をグラフやダッシュボードといった形で視覚的に分かりやすく表示するためのソフトウェアです。データ分析の専門家でなくても、直感的な操作でデータを探索し、ビジネスの意思決定に必要なインサイトを得ることができます。

主な機能

- データ接続: 様々なデータベース、クラウドサービス、Excelファイルなどに接続し、データをインポートする機能。

- データ加工: 複数のデータを結合したり、計算式を追加したりして、分析しやすい形にデータを整える機能。

- データ可視化: 棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、地図など、多彩な表現方法でデータを可視化する機能。

- ダッシュボード作成: 複数のグラフや指標を一つの画面にまとめて表示し、ビジネスの状況をリアルタイムで監視できるダッシュボードを作成する機能。

- レポーティング: 定期的にレポートを自動作成し、関係者に共有する機能。

BIツールの導入により、これまでExcelなどで手作業で行っていたレポート作成業務を大幅に効率化できるだけでなく、現場の担当者が自らデータを分析し、業務改善のヒントを見つける「セルフサービスBI」の文化を醸成することにも繋がります。

代表的なツール例:Tableau, Microsoft Power BI

- Tableau:

- ビジュアル分析プラットフォームのリーダー的存在。非常に美しく、インタラクティブな(操作に反応する)ダッシュボードを直感的に作成できるのが最大の特徴です。

- ドラッグ&ドロップを中心とした簡単な操作性で、初心者から上級者まで幅広く利用されています。

- デスクトップ版、サーバー版、クラウド版など、利用形態に応じた製品ラインナップが用意されています。(参照:Tableau公式サイト)

- Microsoft Power BI:

- Microsoftが提供するBIツールで、特にExcelや他のMicrosoft製品(Azure, Office 365など)との親和性が高いのが特徴です。

- 比較的低コストで導入できるため、中小企業から大企業まで広く普及しています。

- デスクトップ版の「Power BI Desktop」は無料で利用を開始できるため、スモールスタートにも適しています。(参照:Microsoft Power BI公式サイト)

MA(マーケティングオートメーション)ツール

MA(Marketing Automation)ツールは、見込み客(リード)の獲得から、育成(ナーチャリング)、選別、そして商談化に至るまでの一連のマーケティング活動を自動化・効率化するためのプラットフォームです。データに基づいて、個々の見込み客の興味・関心に合わせた、最適なタイミングでのコミュニケーションを実現します。

主な機能

- リード管理: Webサイトのフォームなどから獲得した見込み客の情報を一元管理する機能。

- スコアリング: 見込み客の属性(役職、業種など)や行動(Webサイトの閲覧、メールの開封、資料ダウンロードなど)に応じて点数を付け、購買意欲の高さを可視化する機能。

- シナリオ設計・メール配信: 「資料をダウンロードした3日後に活用事例メールを送る」「価格ページを閲覧したら営業担当に通知する」といった一連のコミュニケーションシナリオを設計し、自動で実行する機能。

- Web行動解析: Cookieを利用して、匿名・実名のユーザーがWebサイトのどのページを閲覧しているかを追跡・記録する機能。

MAツールを活用することで、マーケティング部門は人手不足を補いながら、質の高い見込み客を継続的に営業部門へ供給できるようになります。

代表的なツール例:HubSpot, Marketo Engage

- HubSpot:

- MA機能に加え、CRM(顧客関係管理)やSFA(営業支援)、カスタマーサービス機能を統合したプラットフォームを提供しているのが特徴。「インバウンドマーケティング」の思想に基づき、顧客にとって価値のある情報を提供することで、顧客側から自然に見つけてもらうことを重視しています。無料プランも用意されており、導入のハードルが低い点も魅力です。(参照:HubSpot公式サイト)

- Marketo Engage:

- Adobe社が提供するBtoBマーケティング向けのMAツール。非常に多機能かつ柔軟なカスタマイズが可能で、特にエンタープライズ(大企業)での導入実績が豊富です。顧客のエンゲージメント(関係性)を詳細に分析し、複雑な顧客体験の設計を得意としています。(参照:Adobe Marketo Engage公式サイト)

SFA(営業支援システム)とCRM(顧客関係管理)

SFAとCRMは密接に関連しており、一体化したツールとして提供されることも多いですが、本来の目的は若干異なります。

- SFA(Sales Force Automation): 営業活動のプロセスを管理・効率化することに主眼を置いたシステムです。案件の進捗状況、商談内容、訪問履歴などを記録・共有し、営業担当者の行動管理や売上予測の精度向上を支援します。

- CRM(Customer Relationship Management): 顧客との良好な関係を構築・維持することを目的としたシステムです。顧客の基本情報、購買履歴、問い合わせ履歴などを一元管理し、全社で顧客情報を共有することで、一貫性のある顧客対応を実現します。

これらのツールに蓄積されたデータは、データ分析における最も価値のある情報源の一つです。営業活動や顧客とのやり取りの履歴を分析することで、優良顧客の特性を発見したり、失注の原因を特定したり、アップセル・クロスセルの機会を見つけたりすることができます。

代表的なツール例:Salesforce, Zoho CRM

- Salesforce:

- CRM/SFA市場において世界トップクラスのシェアを誇るプラットフォーム。「Sales Cloud」というSFA/CRM製品を中核に、マーケティング、カスタマーサービス、ECなど、ビジネスに必要なあらゆる機能を追加・連携できます。豊富な導入実績と、AppExchangeというサードパーティ製アプリによる高い拡張性が強みです。(参照:Salesforce公式サイト)

- Zoho CRM:

- 非常に幅広いビジネスアプリケーションを提供するZoho社のCRM製品。CRM単体でも高機能ですが、他のZoho製品(MA、会計、人事など)とシームレスに連携できる点が特徴です。コストパフォーマンスに優れており、スタートアップから大企業まで、様々な規模の企業に採用されています。(参照:Zoho CRM公式サイト)

DMP(データマネジメントプラットフォーム)

DMP(Data Management Platform)は、主に広告配信やマーケティング施策の最適化を目的として、様々なデータを収集・統合・管理するためのプラットフォームです。

DMPには大きく2種類あります。

- プライベートDMP: 自社で収集したデータ(CRMデータ、購買データ、Webサイトのアクセスログなど)を統合・分析するためのプラットフォーム。既存顧客の理解を深め、One to Oneマーケティングを実現するために利用されます。

- パブリックDMP(オープンDMP): 第三者が提供する、インターネット上の匿名ユーザーの行動履歴や属性データ(オーディエンスデータ)を管理するプラットフォーム。このデータを活用して、自社のターゲット層と似た特徴を持つユーザーに広告を配信するなど、新規顧客の獲得に利用されます。

近年では、これらを統合し、自社のデータと外部のデータを掛け合わせて分析・活用できるDMPが主流になっています。これにより、より精度の高いターゲティング広告や、顧客セグメントの拡張が可能になります。

代表的なツール例:Adobe Audience Manager, Salesforce Audience Studio

- Adobe Audience Manager:

- Adobe Experience Cloudを構成するDMP。Adobe Analytics(Web解析)やAdobe Target(A/Bテスト・パーソナライズ)といった他のAdobe製品と強力に連携し、オンライン・オフラインのあらゆる顧客データを統合して、リアルタイムで一貫した顧客体験を提供することを目指します。(参照:Adobe Audience Manager公式サイト)

- Salesforce Audience Studio (旧Krux):

- Salesforce Marketing Cloudの一部であるDMP。Salesforceが持つCRMデータと、Web、モバイル、広告など様々なソースからのデータを統合し、AI(Einstein)を活用してインサイトを抽出し、顧客一人ひとりに最適化されたコミュニケーションをあらゆるチャネルで実現します。(参照:Salesforce Audience Studio公式サイト)

これらのツールは、それぞれが強力な機能を持っていますが、APIなどを通じて相互に連携させることで、さらに大きな相乗効果を発揮します。自社のDXの目的と現状の課題を明確にし、最適なツールの組み合わせを選択・活用することが、データドリブンな組織への変革を加速させます。

まとめ

本記事では、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進におけるデータ分析の重要性から、具体的な進め方の5ステップ、代表的な分析手法、そして成功に導くためのポイントや役立つツールまで、幅広く解説してきました。

現代のビジネス環境において、データはもはや「21世紀の石油」とも呼ばれる最も価値のある経営資源です。この資源をいかにして掘り起こし、精製し、活用するかが、企業の競争力を大きく左右します。データ分析は、そのための羅針盤であり、エンジンです。

改めて、この記事の要点を振り返ります。

- DXとデータ分析の関係: DXとは単なるデジタル化ではなく、データとデジタル技術でビジネスモデルや組織を変革すること。データ分析は、その変革の方向性を定め、意思決定を支えるための根幹をなす活動です。

- データ分析のメリット: 業務プロセスの改善による生産性向上、新たなビジネスモデルの創出、データに基づく正確な現状把握と将来予測、そして顧客理解の深化による顧客満足度の向上など、その効果は多岐にわたります。

- データ分析の進め方: 成功のためには、「①目的と課題の明確化 → ②仮説立案 → ③データ収集・加工 → ④分析 → ⑤評価・施策への活用」という体系的なステップを踏むことが重要です。

- 成功のポイント: 技術やツールの導入だけでなく、「①データ分析基盤の整備」「②人材の確保・育成」「③スモールスタートでの成功体験」「④経営層を巻き込んだ全社的な取り組み」といった組織的・文化的な側面が成功を大きく左右します。

データ分析によるDX推進の道のりは、決して平坦ではありません。しかし、最初から完璧を目指す必要はありません。まずは自社のビジネス課題に立ち返り、「どのデータを分析すれば、その課題解決のヒントが得られるだろうか」と考えてみること、そして特定のテーマに絞ってスモールスタートで始めてみることが、偉大な変革への第一歩となります。

この記事が、皆様の企業でデータという強力な武器を手にし、DXという航海へ乗り出すための一助となれば幸いです。データに基づいた意思決定が当たり前となる文化を築き、変化の時代を勝ち抜く強靭な組織へと進化していきましょう。