現代のビジネス環境において、企業の持続的な成長と競争力維持のために「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の推進が不可欠な経営課題となっています。そして、そのDXを実現するための技術的基盤として、今や「クラウドコンピューティング」は欠かせない存在です。多くの企業が、なぜこぞってクラウドを活用し、ビジネスの変革を目指しているのでしょうか。

本記事では、DXとクラウドの基本的な定義から、なぜDX推進にクラウドが不可欠なのか、その深い関係性と具体的な理由を徹底的に解説します。さらに、クラウド活用がもたらすメリット、導入時の注意点、そしてDXを成功に導くための実践的なポイントまで、網羅的に掘り下げていきます。

この記事を最後まで読めば、DXとクラウドの本質的な関係性を理解し、自社のDX戦略を具体的に推進するための確かな知識と指針を得られるでしょう。

目次

そもそもDX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DXという言葉を耳にする機会は増えましたが、その正確な意味を理解しているでしょうか。単なる「デジタル化」とは一線を画す、より本質的な変革を指す言葉です。ここでは、DXの正式な定義と、なぜ今これほどまでに注目されているのか、その背景を詳しく解説します。

DXの定義

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、一体何を指すのでしょうか。その定義は様々ですが、日本におけるDX推進の指針となっているのが、経済産業省の定義です。

経済産業省が2018年に公表した「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」では、DXを次のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」

この定義の要点は、単にITツールを導入することだけを指すのではない、という点にあります。重要なのは、「データとデジタル技術の活用」を手段として、「ビジネスモデル」や「組織・企業文化」そのものを根本から変革し、最終的に「競争上の優位性を確立する」ことです。

ここで、DXと混同されがちな「デジタイゼーション(Digitization)」と「デジタライゼーション(Digitalization)」との違いを理解することが重要です。

- デジタイゼーション(Digitization): アナログな情報をデジタル形式に変換すること。例えば、紙の書類をスキャンしてPDF化する、会議をオンラインで行うといった、個別の業務プロセスをデジタルに置き換える段階を指します。これはDXの第一歩ではありますが、DXそのものではありません。

- デジタライゼーション(Digitalization): 特定の業務プロセス全体をデジタル技術で最適化・自動化すること。例えば、経費精算システムを導入して、申請から承認、支払いまでの一連の流れをデジタルで完結させるようなケースが該当します。これにより業務効率は向上しますが、ビジネスモデルの変革にまでは至っていません。

- デジタルトランスフォーメーション(DX): デジタル技術を前提として、ビジネスモデルや組織のあり方そのものを変革し、新たな価値を創出すること。例えば、収集した顧客データをAIで分析し、個々の顧客に最適化された新しいサービスを開発したり、製造業がモノ売りから「コト売り(サービス提供)」へとビジネスモデルを転換したりするような取り組みがDXに当たります。

つまり、DXとは、デジタル化によって得られたデータを活用し、企業活動のすべてを顧客価値の向上に繋げ、市場での競争力を根本から再定義する、経営戦略そのものと言えるのです。

DXが注目されている背景

では、なぜ今、これほどまでに多くの企業がDXの推進を急いでいるのでしょうか。その背景には、複合的な要因が存在します。

1. 激化する市場競争と消費者行動の変化

インターネットとスマートフォンの普及により、消費者はいつでもどこでも情報を収集し、商品を比較・購入できるようになりました。これにより、従来の業界の垣根を越えた競争が激化しています。例えば、GAFA(Google, Amazon, Facebook, Apple)に代表されるようなデジタルネイティブ企業が、既存の市場に次々と参入し、業界構造を破壊する「デジタル・ディスラプション」が各所で起きています。

このような環境で企業が生き残るためには、顧客のニーズをリアルタイムで把握し、素早く製品やサービスに反映させる俊敏性(アジリティ)が不可欠です。そのために、データに基づいた意思決定と、柔軟なビジネスモデルの変革、つまりDXが求められています。

2. 先端デジタル技術の進化と普及

AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、5G(第5世代移動通信システム)、そしてクラウドコンピューティングといった先端技術が、かつては一部の大企業のものでしたが、現在では低コストで利用できるようになりました。

これらの技術を活用することで、これまで不可能だったことが可能になります。例えば、IoTセンサーで収集した膨大なデータをAIで分析し、工場の生産ラインの異常を予知したり、顧客の行動を予測して最適なマーケティング施策を打ったりすることができます。これらの技術をいかに自社のビジネスに取り込み、新たな価値創造に繋げるかが、企業の競争力を左右する時代になったのです。

3. 「2025年の崖」問題

経済産業省が2018年の「DXレポート」で警鐘を鳴らしたのが、「2025年の崖」です。これは、多くの日本企業が抱える既存の基幹システム(レガシーシステム)が、長年の増改築によって複雑化・ブラックボックス化し、その維持管理に多額のコストと人材が割かれている問題を指します。

このレポートによれば、もし企業がこの課題を克服できなければ、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があるとされています。レガシーシステムが足かせとなり、新しいデジタル技術を導入できず、市場の変化に対応できなくなるためです。この「崖」を乗り越え、持続的な成長を遂げるための手段として、既存システムの刷新を含むDXの推進が急務とされています。

参照:経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」

4. 労働人口の減少と働き方の多様化

日本は深刻な少子高齢化に直面しており、生産年齢人口は今後も減少し続けると予測されています。限られた人材で高い生産性を維持・向上させるためには、ITを活用した業務の自動化・効率化が不可欠です。

また、新型コロナウイルスのパンデミックを契機に、テレワークやハイブリッドワークといった柔軟な働き方が急速に普及しました。場所にとらわれずに業務を遂行できる環境を整備することは、優秀な人材の確保や従業員のエンゲージメント向上に繋がり、企業の競争力を高めます。これらの課題に対応し、生産性と従業員満足度を両立させる組織へと変革するためにも、DXが重要な鍵を握っています。

これらの背景から、DXはもはや一部の先進的な企業の取り組みではなく、すべての企業にとって避けては通れない経営課題となっているのです。

クラウドとは

DXを語る上で切っても切り離せないのが「クラウド」の存在です。DX推進の技術的な土台となるクラウドについて、その基本的な定義から、ビジネスで活用される主要なサービスの種類までを分かりやすく解説します。

クラウドの定義

クラウド、正式には「クラウドコンピューティング」とは、インターネットなどのネットワークを経由して、サーバー、ストレージ、データベース、ソフトウェアといったコンピューティングリソースを、必要な時に必要な分だけ利用するサービスの形態を指します。

従来、企業がシステムを構築・利用する場合、自社内にサーバーやネットワーク機器といった物理的なITインフラ(オンプレミス環境)を設置し、管理・運用する必要がありました。これには、高額な初期投資、設置スペースの確保、専門知識を持つ運用担当者の配置など、多くのコストと手間がかかりました。

一方、クラウドでは、これらのITインフラを自社で「所有」するのではなく、Amazon Web Services (AWS) や Microsoft Azure、Google Cloud といったクラウドサービス事業者が提供するリソースを、インターネット経由で「利用」します。これにより、企業はIT資産を抱えることなく、あたかも水道や電気のように、使った分だけ料金を支払うモデルで、高度なITサービスを利用できるようになります。

クラウドコンピューティングの概念をより深く理解するために、米国の国立標準技術研究所(NIST)が定義する5つの基本的な特性を見てみましょう。

- オンデマンド・セルフサービス: ユーザーは、サービス事業者の人手を介さず、必要な時にいつでも自分でサーバーの処理能力やストレージ容量などを設定し、利用を開始できます。

- 幅広いネットワークアクセス: スマートフォン、タブレット、PCなど、様々なデバイスから標準的なネットワーク(通常はインターネット)を通じてリソースにアクセスできます。

- リソースの共有(リソースプーリング): サービス事業者が持つ膨大なコンピューティングリソースは、仮想化技術によって複数のユーザー(企業)で共有されます。ユーザーはリソースが物理的にどこにあるかを意識する必要はありません。

- 迅速な拡張性(スケーラビリティ): 需要の増減に応じて、コンピューティングリソースを迅速かつ柔軟に、時には自動的に拡張・縮小できます。

- 測定可能なサービス: CPUの使用量やストレージ容量など、リソースの利用状況が常に監視・測定され、ユーザーと事業者双方にとって透明性の高い課金体系が提供されます。

これらの特性を持つクラウドは、ビジネスのスピードと柔軟性を劇的に向上させるため、DX推進における中核的な技術基盤と位置づけられています。

クラウドの種類

クラウドサービスは、提供されるリソースの範囲によって、主に「SaaS」「PaaS」「IaaS」の3つのモデルに分類されます。それぞれの特徴と責任範囲を理解することは、自社の目的に合ったクラウドサービスを選択する上で非常に重要です。

| サービスモデル | 概要 | 具体例 | ユーザーの責任範囲 |

|---|---|---|---|

| SaaS (Software as a Service) | インターネット経由で提供されるソフトウェア | Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce, Dropbox | アプリケーションの設定、ユーザー管理 |

| PaaS (Platform as a Service) | アプリケーションを開発・実行するためのプラットフォーム(環境) | AWS Lambda, Google App Engine, Microsoft Azure App Service | 開発するアプリケーション、データ |

| IaaS (Infrastructure as a Service) | サーバーやストレージなどのITインフラ | Amazon EC2, Google Compute Engine, Microsoft Azure Virtual Machines | OS、ミドルウェア、アプリケーション、データ |

以下で、それぞれのモデルについて詳しく見ていきましょう。

SaaS (Software as a Service)

SaaSは「サース」と読み、「サービスとしてのソフトウェア」を意味します。インターネット経由で、すぐに利用できる完成されたソフトウェアを提供するサービスです。

ユーザーは、PCにソフトウェアをインストールする必要がなく、Webブラウザや専用アプリを通じてサービスにログインするだけで利用を開始できます。最も身近なクラウドサービスであり、個人向けのGmailやDropboxから、法人向けのグループウェア(Microsoft 365, Google Workspace)、CRM/SFA(Salesforce)、会計ソフトなど、多岐にわたるサービスが存在します。

- メリット:

- アカウントを作成すればすぐに利用でき、導入が非常に手軽。

- ソフトウェアのアップデートやメンテナンスはサービス提供者が行うため、運用負荷が低い。

- 複数人でのデータ共有や共同編集が容易。

- デメリット:

- 提供される機能の範囲内での利用となり、カスタマイズの自由度は低い。

- 他のシステムとの連携が制限される場合がある。

SaaSは、特定の業務を効率化したい場合や、専門的な知識がなくてもすぐにITツールを導入したい場合に最適なモデルです。

PaaS (Platform as a Service)

PaaSは「パース」と読み、「サービスとしてのプラットフォーム」を意味します。アプリケーションを開発し、実行するための環境(プラットフォーム)を丸ごと提供するサービスです。

PaaSを利用すると、開発者はサーバーやOS、データベースといったインフラの構築・管理を気にすることなく、アプリケーションの開発そのものに集中できます。サービス提供者がOSのアップデートやセキュリティパッチの適用などを行ってくれるため、開発効率を大幅に向上させることができます。

- メリット:

- インフラ管理の手間が不要になり、開発のスピードが向上する。

- 開発環境の構築にかかる時間とコストを削減できる。

- SaaSよりも自由度が高く、独自のアプリケーションを開発できる。

- デメリット:

- 利用できるプログラミング言語やデータベースが、PaaSの提供する環境に制限される場合がある。

- IaaSに比べると、インフラレベルでの細かい設定はできない。

PaaSは、Webサービスやモバイルアプリなどを自社で迅速に開発・展開したい場合に適したモデルです。

IaaS (Infrastructure as a Service)

IaaSは「イアース」または「アイアース」と読み、「サービスとしてのインフラストラクチャー」を意味します。サーバー、ストレージ、ネットワークといった、コンピューティングの最も基本的な要素(ITインフラ)を提供するサービスです。

IaaSを利用すると、ユーザーは仮想化されたサーバーやストレージをレンタルし、その上に自由にOSやミドルウェア、アプリケーションをインストールしてシステムを構築できます。オンプレミス環境に最も近い自由度を持ちながら、物理的な機器を所有する必要がないのが特徴です。

- メリット:

- OSやミドルウェアを自由に選択でき、設計の自由度が非常に高い。

- オンプレミスで稼働している既存システムをクラウドへ移行(リフト&シフト)しやすい。

- リソースの拡張・縮小を柔軟に行える。

- デメリット:

- OS以上のレイヤー(ミドルウェア、アプリケーション、セキュリティ設定など)は全てユーザー自身で管理する必要があり、高度な専門知識が求められる。

- SaaSやPaaSに比べて運用負荷が高い。

IaaSは、既存の複雑なシステムをクラウドに移行したい場合や、独自のシステム構成を柔軟に構築したい場合に選択されるモデルです。

これら3つのモデルは排他的なものではなく、目的応じて組み合わせて利用する(ハイブリッドクラウド、マルチクラウド)のが一般的です。自社のDXの目的やIT人材のスキルレベルに応じて、最適なサービスモデルを選択することが成功の鍵となります。

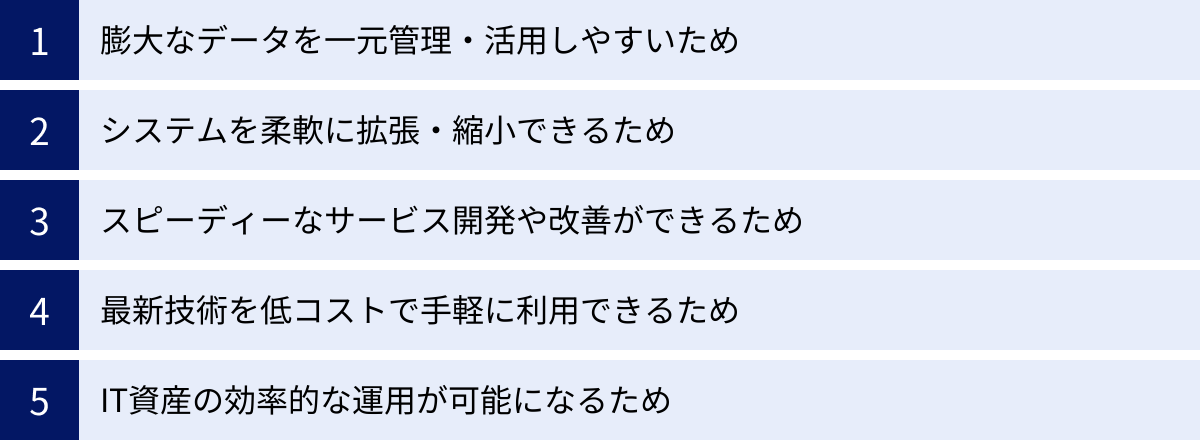

DX推進にクラウドが不可欠な5つの理由

なぜDXを推進する上で、クラウドの活用がこれほどまでに重要視されるのでしょうか。それは、クラウドが持つ特性そのものが、DXが目指す企業の変革を強力に後押しするためです。ここでは、DX推進にクラウドが不可欠とされる5つの本質的な理由を掘り下げて解説します。

① 膨大なデータを一元管理・活用しやすいため

DXの核となるのは、「データに基づいた意思決定」と「データによる新たな価値創造」です。これを実現するためには、社内に散在する様々なデータを一元的に集約し、分析・活用できる基盤が不可欠です。

従来のオンプレミス環境では、各部門のシステムが独立して構築されている(サイロ化)ことが多く、部門を横断したデータ連携は困難でした。例えば、営業部門が持つ顧客情報(SFA/CRM)、マーケティング部門が持つWebサイトのアクセスログ、製造部門が持つ生産データなどがバラバラに管理されていると、それらを統合して全体最適な視点で分析することはできません。

一方、クラウドを利用すれば、物理的な場所に縛られず、大容量のデータを安価で保存できるデータストレージや、データを統合・分析するための強力なプラットフォーム(データレイク、DWH)を容易に構築できます。これにより、以下のようなことが可能になります。

- 全社的なデータ活用: 営業、マーケティング、開発、サポートなど、あらゆる部門のデータを統合し、顧客の全体像(カスタマー360)を把握する。

- 高度なデータ分析: 集約したビッグデータをAIや機械学習(ML)のサービスで分析し、需要予測、顧客の離反予測、製品の品質向上などに繋げる。

- リアルタイムな意思決定: 常に最新のデータがクラウド上に集約されるため、経営層はリアルタイムのダッシュボードで業績を確認し、迅速な経営判断を下せる。

このように、クラウドはデータのサイロ化を解消し、企業が持つ最も重要な資産である「データ」を真に活用するための土壌を提供します。データドリブンな企業文化を醸成し、DXを加速させる上で、この役割は極めて重要です。

② システムを柔軟に拡張・縮小できるため

DXは、一度計画を立てて実行すれば終わり、というものではありません。市場や顧客ニーズの変化に合わせ、常に試行錯誤(トライ&エラー)を繰り返しながら、ビジネスモデルやサービスを改善していく継続的なプロセスです。このアジャイルなアプローチを支えるのが、クラウドの持つ「スケーラビリティ(拡張性)」と「弾力性」です。

オンプレミス環境で新しいサービスを立ち上げる場合、将来の最大アクセス数を予測して、それに耐えうるサーバーなどのインフラを事前に購入・構築する必要がありました。この予測が外れると、リソースが不足して機会損失を招いたり、逆に過剰投資になってコストが無駄になったりするリスクが常に伴います。また、一度構築したインフラを後から増強・縮小するには、多大な時間とコストがかかりました。

しかし、クラウド(特にIaaSやPaaS)であれば、必要なコンピューティングリソースを、Webの管理画面から数クリックするだけで、数分後には調達できます。

- スケーラビリティ:

- スケールアップ/ダウン: サーバーのCPUやメモリといったスペックを、必要に応じて高性能なものに変更したり、低性能なものに戻したりできます。

- スケールアウト/イン: サーバーの台数そのものを増やしたり減らしたりできます。Webサイトへのアクセスが急増した際に、自動的にサーバー台数を増やして応答性能を維持する(オートスケーリング)といった設定も可能です。

この柔軟性により、企業は「まずは小さく始めて、需要の伸びに合わせてシステムを大きくしていく」というアプローチが容易になります。新しいサービスのアイデアが生まれた時、高額な初期投資をすることなく、最小限のコストで素早くプロトタイプを開発し、市場の反応を見ることができます。もし失敗しても、リソースをすぐに解放すれば、それ以上のコストはかかりません。

この「失敗を許容し、高速で学習サイクルを回せる」環境こそが、不確実性の高い時代にDXを成功させるための鍵であり、クラウドがその実現を強力にサポートするのです。

③ スピーディーなサービス開発や改善ができるため

今日のビジネスにおいて、競争優位性を確立するためには、新しいサービスや製品をいかに早く市場に投入できるか(Time to Marketの短縮)が極めて重要です。クラウドは、この開発スピードを劇的に向上させるための様々な機能を提供します。

前述の通り、PaaSを利用すれば、開発者はインフラの調達や構築、管理といった煩雑な作業から解放され、アプリケーションのロジック設計やコーディングといった本来の業務に集中できます。これにより、開発ライフサイクル全体が大幅に短縮されます。

さらに、現代のクラウドネイティブな開発手法である「CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)」や「DevOps」は、クラウドの活用を前提としています。

- CI/CD: ソースコードの変更を自動的にビルド、テストし、問題がなければ本番環境に自動でデプロイ(反映)する仕組みです。これにより、機能の追加やバグ修正を、1日に何度も、迅速かつ安全に行えるようになります。

- DevOps: 開発(Development)チームと運用(Operations)チームが密に連携し、協力し合う文化やプラクティスのことです。クラウドが提供する共通のプラットフォーム上で両チームが作業することで、スムーズな情報共有と自動化が促進され、開発から運用までのプロセス全体が高速化します。

また、多くのクラウドサービスは、認証、決済、地図、AI分析といった汎用的な機能を「API(Application Programming Interface)」として提供しています。開発者はこれらのAPIを組み合わせることで、すべての機能をゼロから開発することなく、あたかもレゴブロックを組み立てるように、高度な機能を持つアプリケーションを短期間で構築できます。

このように、クラウドは開発プロセスそのものを変革し、企業が顧客のニーズに俊敏に対応できる「アジャイルな組織」へと生まれ変わることを可能にします。これも、クラウドがDXに不可欠である大きな理由の一つです。

④ 最新技術を低コストで手軽に利用できるため

AI、機械学習(ML)、IoT、ビッグデータ分析といった先端技術は、DXを推進し、新たなビジネス価値を創出するための強力な武器です。しかし、これらの技術をオンプレミス環境で一から構築・運用するには、極めて高度な専門知識を持つ人材と、膨大な計算能力を持つ高価なハードウェアが必要となり、多くの企業にとってハードルが高いものでした。

クラウドサービス事業者は、これらの最先端技術を、誰もが利用しやすいサービスとして提供しています。例えば、

- AI/MLサービス: 画像認識、音声認識、自然言語処理、予測分析といった高度なAI機能を、APIを呼び出すだけで自社のアプリケーションに組み込めます。自社でAIモデルを開発・学習させるための環境も提供されています。

- IoTプラットフォーム: 大量のIoTデバイスを安全に接続・管理し、デバイスから送られてくる膨大なデータを収集・処理・分析するための一連の機能を提供します。

- データ分析サービス: ペタバイト級のビッグデータを高速に処理・分析できるサービスを、利用した分だけの従量課金制で利用できます。

これらのサービスを活用することで、企業は多額の初期投資や専門家の採用なしに、世界最先端のテクノロジーをすぐに試すことができます。これにより、これまで大企業しかできなかったようなデータ駆動型のサービス開発や業務改革に、中小企業やスタートアップも挑戦できるようになりました。

最新技術へのアクセスを民主化し、イノベーションのハードルを劇的に下げること。これも、クラウドがDXの起爆剤となる重要な側面です。

⑤ IT資産の効率的な運用が可能になるため

従来のオンプレミス環境では、企業はITインフラを物理的な「資産」として所有していました。これには、サーバーやストレージ、ネットワーク機器の購入費用だけでなく、それらを設置するデータセンターの賃料、電気代、空調費用、さらには減価償却や保守・運用にかかる人件費など、目に見えにくい多くのコスト(TCO: Total Cost of Ownership)が発生します。

クラウドを利用すると、これらのITインフラは自社で所有する必要がなくなり、サービス利用料という「経費」として計上されます。会計上、設備投資(CAPEX)から運用費用(OPEX)へとコスト構造を転換できるのです。これにより、以下のようなメリットが生まれます。

- 財務的な柔軟性の向上: 多額の初期投資が不要になるため、手元のキャッシュフローを改善し、他の戦略的な分野(研究開発、マーケティング、人材育成など)に資金を振り向けることができます。

- コストの最適化: 利用状況に応じてリソースを増減させられるため、常に必要最小限のコストでシステムを運用できます。閑散期にサーバーを停止させれば、その間の料金は発生しません。

- 資産管理の負担軽減: 物理的な機器のライフサイクル管理(購入、設置、保守、廃棄)から解放されます。

このように、クラウドはIT資産の持ち方を根本から変え、企業がITコストを最適化し、より価値の高い領域へリソースを再配分することを可能にします。その結果生まれた経営資源をDXの推進に集中投下できるため、クラウドはDXの強力な推進力となるのです。

クラウド活用でDXを推進する4つのメリット

クラウドがDXに不可欠な技術的基盤である理由を見てきましたが、実際にクラウドを活用することで、企業はどのような経営上のメリットを享受できるのでしょうか。ここでは、コスト、働き方、事業継続性、運用負荷という4つの観点から、具体的なメリットを解説します。

① 初期費用や運用コストを抑えられる

クラウド活用の最も分かりやすく、直接的なメリットはITコストの削減です。これは「初期費用」と「運用コスト」の両面に及びます。

1. 初期費用(CAPEX)の削減

オンプレミスでシステムを構築する場合、まず初めにサーバー、ストレージ、ネットワーク機器といったハードウェアや、OS、データベースなどのソフトウェアライセンスを購入する必要があります。プロジェクトの規模によっては、数百万から数千万円、あるいはそれ以上の初期投資(CAPEX: Capital Expenditures, 設備投資)が必要となります。これは、特に体力のない中小企業やスタートアップにとっては大きな負担です。

一方、クラウドサービスは、これらのハードウェアやソフトウェアをサービス提供者が用意してくれるため、利用者は初期投資がほとんど不要です。必要なのは、インターネット回線とPCだけ。これにより、企業は財務的なリスクを大幅に低減し、新しいビジネスやサービスに挑戦しやすくなります。

2. 運用コスト(OPEX)の最適化

クラウドの利用料金は、多くの場合、利用した分だけ支払う「従量課金制」です。これは、ITコストを固定費ではなく変動費(OPEX: Operating Expenses, 運用費用)として扱えることを意味します。

例えば、ECサイトを運営している場合、セール期間中などのアクセスが集中する時期だけサーバーの台数やスペックを増やし、通常期は元に戻すといった運用が可能です。これにより、常に需要に合わせた最適なリソース量でシステムを稼働させることができ、オンプレミスのように常に最大負荷を想定した過剰なリソースを抱える無駄がなくなります。

さらに、オンプレミス環境では見過ごされがちな「隠れたコスト」も削減できます。

- データセンター関連費用: サーバーを設置するスペースの賃料、サーバーを冷却するための空調費、24時間稼働させるための電気代などが不要になります。

- 保守・メンテナンス費用: ハードウェアが故障した際の修理・交換費用や、保守契約料がかかりません。

- 人件費: ハードウェアの監視や障害対応、OSのパッチ適用といった運用業務をクラウド事業者に任せられるため、情報システム部門の人員をより戦略的な業務に振り向けることができます。

これらのコスト削減効果によって創出された資金や人材といった経営資源を、新たなサービス開発や業務改革といったDXの取り組みに再投資できることが、クラウドがもたらす大きな経営的メリットです。

② 柔軟な働き方(テレワーク)に対応できる

DXは、単なる技術導入による業務効率化に留まらず、従業員の働き方を変革し、組織全体の生産性を向上させることも重要な目的の一つです。クラウドは、この「働き方改革」を実現するための強力な基盤となります。

従来のオンプレミス環境では、業務に必要なデータやアプリケーションが社内のサーバーに保存されているため、従業員はオフィスに出社しなければ仕事ができない、という制約がありました。

しかし、SaaS型のグループウェア(Microsoft 365, Google Workspace)やビジネスチャットツール、Web会議システム、クラウドストレージなどを活用すれば、従業員はインターネット環境さえあれば、いつでも、どこからでも、必要な情報にアクセスし、チームメンバーと円滑にコミュニケーションをとることができます。

これにより、以下のようなメリットが生まれます。

- テレワーク・ハイブリッドワークの実現: オフィス、自宅、サテライトオフィスなど、従業員が最も生産性を発揮できる場所で働くことが可能になります。これにより、通勤時間の削減や、育児・介護との両立がしやすくなり、従業員満足度の向上に繋がります。

- 優秀な人材の確保: 勤務地を限定しない採用活動が可能になるため、全国、さらには世界中から優秀な人材を獲得するチャンスが広がります。これは、労働人口が減少する日本において、企業の競争力を維持する上で極めて重要です。

- 多様な人材の活躍促進: 時間や場所に制約のある人材(育児中の社員、地方在住者、副業・兼業人材など)も活躍できる環境が整い、組織のダイバーシティ&インクルージョンを推進します。

クラウドを基盤とした柔軟な働き方の実現は、従業員のエンゲージメントを高め、創造性を引き出し、結果として組織全体のイノベーションを促進します。これは、企業文化の変革を目指すDXの本質と合致する、非常に大きなメリットと言えるでしょう。

③ BCP(事業継続計画)対策になる

企業活動は、地震、台風、洪水といった自然災害や、サイバー攻撃、パンデミックなど、予期せぬ様々な脅威に常に晒されています。こうした緊急事態が発生した際に、事業への影響を最小限に抑え、中核となる事業を早期に復旧・継続させるための計画が「BCP(Business Continuity Plan, 事業継続計画)」です。

自社内にサーバーを設置するオンプレミス環境の場合、本社やデータセンターが被災すると、システムが停止し、重要なデータが消失してしまうリスクがあります。これにより、事業の停止はもちろん、顧客からの信頼を失うといった深刻な事態に陥る可能性があります。

クラウドサービスを利用することは、このBCP対策として非常に有効です。

- 物理的なデータの保全: クラウド上のデータは、地理的に離れた複数の堅牢なデータセンターに分散して保管・バックアップされています(冗長化)。例えば、東京のデータセンターが被災しても、大阪のデータセンターでシステムが稼働し続ける、といったことが可能です。これにより、自社が被災した場合でも、事業活動の根幹をなすデータやシステムは安全に保護されます。

- 場所を問わない事業継続: 前述の通り、クラウドサービスはインターネット経経由でどこからでもアクセスできるため、災害時にオフィスが利用できなくなった場合でも、従業員は自宅などから業務を継続できます。これにより、事業の停止期間を大幅に短縮できます。

大手クラウド事業者のデータセンターは、最高レベルの耐震・免震構造、自家発電設備、厳重な物理的セキュリティ対策が施されており、一企業が単独で同レベルの環境を構築するのは困難です。自社の重要なIT資産を、より安全な場所に預けるという発想は、事業のレジリエンス(回復力・しなやかさ)を高める上で合理的な選択と言えます。

不確実性の高い現代において、事業の継続性を確保することは企業の社会的責任でもあります。クラウドの活用は、DXによる攻めの経営戦略だけでなく、不測の事態に備える守りの経営戦略においても、大きなメリットをもたらすのです。

④ 運用や保守の負担を軽減できる

情報システム部門は、多くの企業で縁の下の力持ちとして重要な役割を担っています。しかし、オンプレミス環境では、その業務の多くが、既存システムの維持・管理に追われがちです。

- サーバーやネットワーク機器の監視、障害発生時の原因特定と復旧作業

- OSやミドルウェアのセキュリティパッチの適用、バージョンアップ作業

- データのバックアップやリストア作業

- ハードウェアの老朽化に伴うリプレース計画の策定と実行

これらの業務は、事業を安定稼働させるために不可欠ですが、直接的に新たな価値を生み出すものではありません。いわゆる「守りのIT」に多くのリソースが割かれてしまうのが実情です。

クラウド、特にSaaSやPaaSを導入することで、これらの運用・保守業務の多くをクラウド事業者にオフロード(委託)できます。

- ハードウェアの管理が不要に: 物理的な機器の存在を意識する必要がなくなります。サーバーの故障やディスクの寿命を心配する必要はありません。

- ソフトウェアのアップデートが自動化: SaaSであれば、アプリケーションは常に最新の状態で提供されます。PaaSでも、OSやミドルウェアの基本的なメンテナンスは事業者が行ってくれます。

- バックアップの自動化: 多くのクラウドサービスでは、データのバックアップが自動的に行われるため、手間をかけずにデータの保全が可能です。

これにより、情報システム部門の担当者は、日々の定常的な運用業務から解放され、より戦略的で付加価値の高い「攻めのIT」業務に時間と労力を集中させることができます。

- 全社的なDX戦略の企画・立案

- クラウドサービスを活用した新規ビジネスモデルの検討

- データ分析基盤の構築と、事業部門へのデータ活用支援

- 全社的なセキュリティポリシーの策定と強化

このように、クラウドは情報システム部門の役割そのものを変革し、彼らをビジネス変革の推進役へとシフトさせる効果があります。これは、組織全体のDXを加速させる上で、計り知れないメリットと言えるでしょう。

クラウドでDXを推進する際の3つの注意点

クラウドはDX推進に多大なメリットをもたらしますが、その導入と活用は決して万能薬ではありません。メリットの裏に潜む注意点や課題を正しく理解し、事前に対策を講じることが、クラウドを活用したDXを成功させる上で不可欠です。ここでは、特に重要な3つの注意点を解説します。

① 強固なセキュリティ対策が必要

クラウドを利用するということは、自社の重要なデータやシステムを、社外のネットワーク(インターネット)を経由して、第三者であるクラウド事業者の環境上に置くことを意味します。この利便性の高さと引き換えに、新たなセキュリティリスクが発生することを十分に認識しなくてはなりません。

1. 責任共有モデルの理解

クラウドのセキュリティを考える上で最も重要な概念が「責任共有モデル」です。これは、「セキュリティ対策の責任範囲を、クラウド事業者と利用者(企業)とで分担する」という考え方です。この分担範囲は、利用するサービスモデル(IaaS, PaaS, SaaS)によって異なります。

| サービスモデル | クラウド事業者の責任範囲 | 利用者(企業)の責任範囲 |

|---|---|---|

| SaaS | アプリケーション、OS、インフラなど、ほぼ全て | データそのもの、アクセス権限の設定、ユーザー管理 |

| PaaS | OS、ミドルウェア、インフラ | 開発するアプリケーション、データ、アクセス権限の設定 |

| IaaS | 物理的なインフラ(サーバー、ストレージ、ネットワーク) | OS、ミドルウェア、アプリケーション、データ、ネットワーク設定、アクセス権限 |

例えば、AWSやMicrosoft Azureといったクラウド事業者は、データセンターの物理的なセキュリティや、ハイパーバイザー(仮想化基盤)の安全性については責任を負います。しかし、IaaS上で稼働させるOSのセキュリティパッチ適用や、作成したアプリケーションの脆弱性対策、誰がどのデータにアクセスできるかという権限設定などは、全て利用者側の責任です。

「クラウドだから安全」と盲信するのではなく、どこまでが自社の責任範囲なのかを明確に理解し、適切な対策を講じる必要があります。

2. 具体的なセキュリティ対策

利用者が講じるべき具体的なセキュリティ対策には、以下のようなものがあります。

- 強固な認証: ID/パスワードだけの認証は危険です。SMSや認証アプリを組み合わせる多要素認証(MFA)を必須にしましょう。

- 最小権限の原則: 従業員には、業務に必要な最低限のアクセス権限のみを付与します。不要な権限を与えないことで、内部不正やアカウント乗っ取り時の被害を最小化できます。

- データの暗号化: クラウド上に保存するデータや、通信経路上のデータは必ず暗号化し、万が一漏洩しても中身を読み取られないように対策します。

- 設定ミス(ヒューマンエラー)の防止: クラウドの設定不備は、重大な情報漏洩の主要な原因の一つです。例えば、データを保存するストレージの設定を誤り、誰でもアクセスできる「公開」状態にしてしまうケースが後を絶ちません。設定内容のダブルチェックや、設定を自動で監視・修正するツールの導入が有効です。

- セキュリティソリューションの活用: CASB(Cloud Access Security Broker)やCSPM(Cloud Security Posture Management)といったクラウド利用を前提としたセキュリティツールを導入し、利用状況の可視化や脅威の検知、設定不備の自動修正を行うことも重要です。

クラウドセキュリティは、一度設定すれば終わりではありません。新たな脅威に追従し、継続的に見直しと改善を行っていくことが求められます。

② クラウド人材の確保・育成が不可欠

クラウドという強力なツールを導入しても、それを使いこなせる人材がいなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。DXを真に推進するためには、クラウドに関する専門的な知識やスキルを持った人材の確保・育成が急務です。

1. 求められるクラウド人材像

クラウド時代に求められるIT人材は、単にサーバーを構築できる、プログラムを書けるといった技術者ではありません。ビジネスの課題を理解し、それを解決するために最適なクラウドサービスを組み合わせて設計・構築できる「クラウドアーキテクト」や、開発から運用までを自動化・高速化するDevOpsを推進できる「クラウドエンジニア」といった役割が重要になります。

また、技術者だけでなく、経営層や事業部門のメンバーも、クラウドがビジネスにどのような変革をもたらす可能性があるのかを理解し、自社の業務にどう活かせるかを考えるクラウド活用リテラシーを持つことが不可欠です。

2. 人材確保・育成の課題と対策

しかし、こうしたクラウド人材は、現在多くの企業で需要が高まっており、採用市場では獲得競争が激化しています。そのため、外部からの採用だけに頼るのではなく、社内での育成にも力を入れる必要があります。

- リスキリング・アップスキリングの推進: 既存のIT部門の社員や、意欲のある事業部門の社員を対象に、クラウドに関する体系的な研修プログラムを実施します。AWS、Microsoft Azure、Google Cloudなどが提供する公式のトレーニングや認定資格の取得を奨励するのも有効です。

- 実践の場の提供: 研修で学んだ知識を定着させるためには、実際のプロジェクトで手を動かす経験が不可欠です。まずは小規模なプロジェクト(スモールスタート)からクラウド活用を始め、社員に成功体験を積ませることが重要です。

- 学習する組織文化の醸成: 技術の進化が速いクラウド分野では、常に学び続ける姿勢が求められます。社内で勉強会を開催したり、外部の技術コミュニティへの参加を支援したりするなど、社員が自律的に学習できる文化を育むことが大切です。

もし、社内での人材確保・育成が難しい場合は、後述するように、クラウド導入・運用を支援してくれる外部の専門家(コンサルティングファームやシステムインテグレーター)の力を借りることも現実的な選択肢となります。

③ 既存システムとの連携を考慮する

多くの企業では、長年利用してきた基幹システムや業務システムがオンプレミス環境で稼働しています。DXを推進するからといって、これらの既存システム(レガシーシステム)を全て一度にクラウドへ移行するのは、コストやリスクの観点から現実的ではありません。

そのため、多くの場合は、既存のオンプレミスシステムと、新たに導入するクラウドサービスが混在する「ハイブリッドクラウド」環境でDXを進めることになります。

このハイブリッドクラウド環境をうまく機能させるためには、既存システムとクラウドサービスとのスムーズな連携が極めて重要な課題となります。

- データ連携の課題: オンプレミスの基幹システムにある顧客マスタや商品マスタと、クラウド上のCRMやECサイトのデータを、どのように同期・連携させるかという問題です。連携がうまくいかないと、データが二重管理されたり、情報の不整合が発生したりして、かえって業務が非効率になる可能性があります。

- システム連携の課題: 複数のクラウドサービスや、オンプレミスシステムをまたがる業務プロセスを、どのようにシームレスに繋ぐかという問題です。例えば、クラウドのECサイトで受けた注文情報を、オンプレミスの在庫管理システムや会計システムに自動で連携させる仕組みが必要になります。

これらの課題を解決するためには、以下のような技術的なアプローチを検討する必要があります。

- API(Application Programming Interface)の活用: 多くのクラウドサービスや最新のシステムは、外部連携のためのAPIを提供しています。これらのAPIを利用して、システム間でデータをやり取りする仕組みを構築します。

- iPaaS(Integration Platform as a Service)の利用: 異なるシステムやサービス間のデータ連携を、コーディングなし(ノーコード/ローコード)で実現できるクラウドサービスです。専門知識がなくても、比較的容易にシステム間連携を構築できます。

- 専用線・VPN接続: セキュリティや通信品質が求められる場合は、オンプレミス環境とクラウド環境を、インターネットを介さない専用線やVPN(Virtual Private Network)で接続し、安全で安定したネットワークを確保します。

クラウド導入を計画する際は、必ず既存のIT資産全体を俯瞰し、どのシステムをクラウドに移行し、どのシステムをオンプレミスに残すのか、そしてそれらをどのように連携させるのか、という全体最適の視点でのアーキテクチャ設計が不可欠です。この設計を怠ると、部分最適の寄せ集めとなり、かえってシステムが複雑化・サイロ化してしまう「技術的負債」を生み出すことになりかねません。

クラウドを活用したDX推進を成功させる4つのポイント

クラウドという強力な武器を手に入れても、それを正しく使えなければDXという目標は達成できません。ここでは、クラウドを活用したDX推進を成功に導くために、企業が押さえるべき4つの重要なポイントを具体的に解説します。

① DX化の目的を明確にする

DX推進において、最も陥りやすい失敗が「手段の目的化」です。「競合他社が導入しているから」「流行っているから」といった理由で、深く考えずにクラウドサービスを導入してしまうケースです。これでは、期待した効果が得られないばかりか、現場の混乱を招き、無駄なコストを発生させるだけに終わってしまいます。

そうならないために、まず最初に行うべきことは、「自社は、何のためにDXを推進するのか?」という目的を明確に定義することです。この目的は、具体的で、測定可能で、経営課題に直結している必要があります。

- 悪い例(目的が曖昧):

- 「業務を効率化したい」

- 「新しいビジネスを創出したい」

- 「クラウドを導入してDXを進めたい」

- 良い例(目的が具体的):

- 「営業部門の報告書作成業務にかかる時間を、SFA/CRMの導入とプロセスの自動化によって、現状から50%削減する」

- 「顧客データを分析し、パーソナライズされた提案を行うことで、顧客単価を前年比で15%向上させる新しいサブスクリプションサービスを6ヶ月以内に立ち上げる」

- 「工場のIoTデータをAIで解析し、設備の故障予知精度を高めることで、年間のメンテナンスコストを20%削減する」

このように、「誰が」「何を」「どのように変革し」「どのような成果(KPI)を目指すのか」を具体的に言語化することが重要です。目的が明確になれば、その目的を達成するために最適なクラウドサービスは何か、どのような体制で進めるべきか、といった具体的な戦術が自ずと見えてきます。

この目的設定は、経営層がトップダウンで示すだけでなく、実際に業務を行う現場の社員も巻き込み、全社的なコンセンサスを形成することが成功の鍵です。全社員が「自分ごと」としてDXの目的を理解し、共有することで、組織が一丸となって変革に取り組む強力な推進力が生まれます。

② 自社に合ったクラウドサービスを選ぶ

目的が明確になったら、次はその目的を達成するための手段であるクラウドサービスを選定します。クラウドサービスは星の数ほど存在し、それぞれに特徴や得意分野があります。自社の目的、業務内容、技術力、予算などを総合的に考慮し、最適なサービスを見極めることが重要です。

選定の際には、以下のような観点を持ちましょう。

1. サービスモデル(SaaS/PaaS/IaaS)の選択

まず、自社の目的とIT部門のスキルレベルに応じて、SaaS、PaaS、IaaSのどのモデルが最適かを判断します。

- 特定の業務効率化が目的なら → SaaS: 経費精算、顧客管理、情報共有など、標準的な業務であれば、すぐに導入できるSaaSが第一候補となります。

- 独自のWebサービス開発が目的なら → PaaS: 開発スピードを重視し、インフラ管理の手間を省きたい場合はPaaSが適しています。

- 既存システムからの移行や複雑な構成が目的なら → IaaS: オンプレミスに近い自由度が必要な場合や、特殊な要件がある場合はIaaSを選択します。

2. 機能とコストのバランス

目的達成に必要な機能が備わっているかを確認します。多機能であるほど良いとは限りません。使わない機能が多いと、操作が複雑になったり、コストが無駄になったりします。自社の要件を「Must(必須)」「Want(できれば欲しい)」「Nice to have(あれば嬉しい)」に分類し、Must要件を満たすサービスの中から、コストパフォーマンスが高いものを選びましょう。多くのサービスには無料トライアル期間があるので、実際に試用して操作感や機能を確かめることが重要です。

3. セキュリティとコンプライアンス

自社のセキュリティポリシーや、業界で求められるコンプライアンス要件(個人情報保護法、GDPR、業界ガイドラインなど)を満たしているかを確認します。サービス提供者がどのようなセキュリティ対策を講じているか、第三者認証(ISO/IEC 27001など)を取得しているかなどをチェックしましょう。

4. サポート体制と将来性

導入時や運用中に問題が発生した際に、どのようなサポートを受けられるか(日本語サポートの有無、対応時間、問い合わせ方法など)は重要な選定基準です。また、そのクラウドサービスが継続的にアップデートされ、将来にわたって利用し続けられるか、ベンダーの安定性やロードマップも確認しておくと安心です。

特定のベンダーに依存しすぎる「ベンダーロックイン」を避けるため、複数のクラウドサービスを適材適所で使い分ける「マルチクラウド」戦略も、近年では一般的になっています。長期的な視点で、自社のIT基盤全体のアーキテクチャを設計することが求められます。

③ スモールスタートで導入し改善を繰り返す

DXは壮大な変革ですが、最初から全社一斉に大規模なプロジェクトを始めようとすると、失敗するリスクが高まります。関係者が多すぎて調整が難航したり、予期せぬ問題が発生してプロジェクトが頓挫したりする可能性があるためです。

そこで有効なのが、「スモールスタート」というアプローチです。これは、特定の部門や限定された業務領域から、小さくクラウド導入を始め、その効果を検証(PoC: Proof of Concept)しながら、成功モデルを徐々に他の部門へ横展開していく手法です。

スモールスタートには、以下のようなメリットがあります。

- リスクの低減: 小規模な範囲で始めるため、万が一失敗しても、その影響を最小限に抑えることができます。投資額も少なくて済みます。

- 早期の成果創出: 大規模プロジェクトに比べて短期間で成果を出しやすいため、関係者のモチベーションを維持しやすく、経営層への説明責任も果たしやすくなります。

- 学びと改善: 小さなサイクルで試行錯誤を繰り返すことで、クラウド活用のノウハウや自社特有の課題が蓄積されます。この学びを次のステップに活かすことで、DX推進の精度を高めていくことができます(アジャイルなアプローチ)。

- 成功事例による展開: 一つの部門で成功事例を作ることができれば、それが社内での強力な説得材料となり、「うちの部門でも導入したい」というポジティブな声が上がりやすくなります。ボトムアップでの変革の波を創り出すことができます。

例えば、「まずは営業部門の1チームでSFAを試行導入し、報告業務の効率化と顧客情報の共有を実践してみる」「マーケティング部門でMAツールを導入し、メールマーケティングの自動化から始めてみる」といった形です。

DXはマラソンのような長期的な取り組みです。最初から全力疾走するのではなく、小さな一歩を確実に踏み出し、成功体験を積み重ねながら、着実に変革の範囲を広げていくことが、最終的なゴールに到達するための最も賢明な戦略と言えるでしょう。

④ 必要に応じて専門家のサポートを受ける

クラウド技術は日進月歩で進化しており、セキュリティ、ネットワーク、データ分析など、その領域は多岐にわたります。これら全ての専門知識を自社だけでまかなうのは、特にIT人材が不足しがちな企業にとっては非常に困難です。

DXを推進する上で、自社のリソースだけで対応するのが難しいと感じた場合は、無理をせずに外部の専門家の力を借りることを積極的に検討しましょう。クラウド導入・活用を支援してくれるパートナー企業(コンサルティングファーム、システムインテグレーター、マネージドサービスプロバイダーなど)は数多く存在します。

外部の専門家を活用することで、以下のようなメリットが期待できます。

- 専門知識とノウハウの活用: 数多くの企業のDXを支援してきた専門家は、最新の技術動向や、業界ごとのベストプラクティス、陥りがちな失敗パターンなどを熟知しています。彼らの知見を活用することで、自社だけで進めるよりも早く、的確にDXを推進できます。

- 客観的な視点の獲得: 社内の人間だけでは、既存の業務プロセスや組織のしがらみにとらわれてしまい、大胆な変革のアイデアが出にくいことがあります。第三者の客観的な視点を取り入れることで、自社の課題を浮き彫りにし、新たな解決策を見出すことができます。

- 人材不足の解消: クラウドの設計・構築・運用といった実務を専門家に委託することで、自社の社員は、ビジネス課題の定義や、変革後の業務プロセスの設計といった、より本質的な業務に集中できます。

- プロジェクトマネジメントの支援: 複雑なDXプロジェクトを円滑に進めるための計画立案、進捗管理、課題解決などを支援してもらうことで、プロジェクトの成功確率を高めることができます。

パートナーを選ぶ際には、単に技術力が高いだけでなく、自社のビジネスや業界を深く理解し、伴走しながら一緒に汗をかいてくれる、信頼できるパートナーを見つけることが重要です。

自社の強みと弱みを冷静に分析し、足りない部分は外部の力をうまく活用する。こうした「自前主義からの脱却」も、DX時代を生き抜くための重要なマインドセットの一つです。

DX推進に役立つ代表的なクラウドサービス

DXの目的を達成するためには、具体的なツール、すなわちクラウドサービスの活用が欠かせません。ここでは、様々な業務領域におけるDXを支援する、代表的なクラウドサービス(SaaS)のカテゴリと、その具体例を紹介します。これらはあくまで一例であり、各カテゴリには多数の競合サービスが存在します。

グループウェア・ビジネスチャット

組織内のコミュニケーションを活性化し、情報共有を円滑にすることは、部門間の連携を強化し、組織全体の生産性を向上させるDXの第一歩です。

- 役割: メール、カレンダー、ファイル共有、Web会議、ビジネスチャットなどの機能を統合的に提供し、円滑なコラボレーションを促進します。テレワークなど柔軟な働き方の基盤となります。

- DXへの貢献: 情報のサイロ化を防ぎ、オープンなコミュニケーション文化を醸成。意思決定のスピードアップに繋がります。

Microsoft 365

Word, Excel, PowerPointといった使い慣れたOfficeアプリケーションに加え、ビジネスメール(Exchange Online)、ファイル共有(OneDrive/SharePoint)、ビデオ会議・チャット(Teams)などを統合したスイート製品です。多くの企業で導入実績があり、既存の業務フローとの親和性が高いのが特徴です。

参照:日本マイクロソフト株式会社公式サイト

Google Workspace

Gmail, Googleカレンダー, Googleドライブ, Googleドキュメント, Google Meetなど、Googleが提供するコラボレーションツール群です。ブラウザベースでの軽快な動作と、リアルタイムの共同編集機能に強みを持ちます。

参照:Google Cloud公式サイト

SFA/CRM(営業支援/顧客管理システム)

営業活動の属人化を防ぎ、データに基づいた科学的な営業アプローチを実現することは、売上向上に直結するDXの重要テーマです。

- 役割: 顧客情報、商談の進捗、営業活動履歴などを一元管理し、営業プロセスを可視化・標準化します。

- DXへの貢献: 勘や経験に頼った営業から、データドリブンな営業活動へと変革。顧客との関係を深化させ、LTV(顧客生涯価値)の最大化を目指します。

Salesforce Sales Cloud

世界的なシェアを誇るSFA/CRMプラットフォームです。顧客管理、商談管理、売上予測、レポート・ダッシュボード機能など、営業活動に必要な機能が網羅されています。豊富な連携アプリ(AppExchange)により、機能を拡張できる点も強みです。

参照:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト

MA(マーケティングオートメーション)

見込み顧客(リード)の獲得から育成まで、マーケティング活動のプロセスを自動化し、効果を最大化します。

- 役割: Webサイト訪問者の行動追跡、メール配信の自動化、リードのスコアリング(見込み度の点数化)などを行い、有望なリードを営業部門へ引き渡します。

- DXへの貢献: マーケティング活動のROI(投資対効果)を可視化し、データに基づいて施策を改善。営業とマーケティングの連携(S&Mアライアンス)を強化します。

Adobe Marketo Engage

BtoBマーケティングに強みを持つMAツールです。リードナーチャリング(顧客育成)のための精緻なシナリオ設計や、CRMとの強力な連携機能が特徴で、エンタープライズ企業を中心に多くの導入実績があります。

参照:アドビ株式会社公式サイト

クラウドストレージ

組織内外での安全かつ効率的なファイル共有を実現する、コラボレーションの基本的なインフラです。

- 役割: あらゆる種類のファイルをクラウド上で安全に保管・同期・共有します。バージョン管理やアクセス権限設定機能も備えています。

- DXへの貢献: ファイルサーバーの運用負荷をなくし、場所を問わないファイルアクセスを実現。社外のパートナーとの共同作業もスムーズに行えます。

Dropbox Business

シンプルで直感的な操作性が特徴の法人向けクラウドストレージです。大容量ファイルの共有や、高度なセキュリティ機能、各種ビジネスツールとの連携機能を備えており、クリエイティブ業界などで広く利用されています。

参照:Dropbox Japan株式会社公式サイト

RPA(業務自動化ツール)

PC上で行われる定型的な手作業を、ソフトウェアロボットに代行させる技術です。

- 役割: データ入力、ファイル間の転記、定型レポートの作成といった、ルールベースの繰り返し作業を自動化します。

- DXへの貢献: 人間を単純作業から解放し、より創造的で付加価値の高い業務に集中させます。業務プロセスの見直しを促し、生産性を飛躍的に向上させることができます。

UiPath Automation Cloud

RPA市場をリードするUiPath社が提供する、クラウドベースのRPAプラットフォームです。Webブラウザ上でロボットの開発、実行、管理までを一貫して行えるため、インフラの準備なしにRPAをスモールスタートできます。

参照:UiPath株式会社公式サイト

これらのサービスを自社の目的に合わせて適切に組み合わせることで、DXの取り組みを効果的に加速させることが可能です。

まとめ

本記事では、DX推進におけるクラウドの重要性について、その定義から不可欠な理由、具体的なメリット、注意点、そして成功のポイントまで、多角的に解説してきました。

改めて要点を整理すると、以下のようになります。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単なるデジタルツールの導入ではなく、データとデジタル技術を駆使してビジネスモデルや組織文化そのものを変革し、新たな価値を創造して競争優位性を確立する経営戦略です。

- クラウドは、ITリソースを「所有」から「利用」へと転換させ、ビジネスに必要なコンピューティングパワーを、インターネット経由で柔軟かつ低コストで利用可能にするサービス形態です。

- クラウドがDXに不可欠なのは、①データの集約・活用、②システムの柔軟な拡張性、③開発スピードの向上、④最新技術へのアクセス、⑤IT資産の効率化といった特性が、DXが求める企業の変革を技術的に強力に支えるためです。

- クラウドを活用することで、企業は①コスト削減、②柔軟な働き方の実現、③BCP対策の強化、④運用負荷の軽減といった、経営に直結する大きなメリットを享受できます。

- 一方で、①セキュリティ対策、②クラウド人材の確保・育成、③既存システムとの連携といった注意点も存在し、これらへの適切な対処がDX成功の鍵を握ります。

DXの道のりは、決して平坦ではありません。しかし、その実現の先に企業の持続的な成長があることもまた事実です。そして、その長い旅路における最も信頼できる羅針盤であり、強力なエンジンとなるのがクラウドコンピューティングです。

最も重要なのは、「何のために変革するのか」という目的を常に中心に据え、クラウドをその目的達成のための最適なツールとして戦略的に活用していくことです。この記事が、貴社のDX推進の一助となれば幸いです。まずは自社の課題を洗い出し、スモールスタートでクラウド活用の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。