現代のビジネス環境は、デジタル技術の進化、市場のグローバル化、そして顧客ニーズの多様化により、かつてないスピードで変化しています。このような状況下で企業が競争力を維持し、持続的な成長を遂げるためには、旧来の業務プロセスやビジネスモデルからの脱却が不可欠です。その鍵を握るのが、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」と、その実現に向けた具体的なアクションである「業務効率化」です。

「DXという言葉はよく聞くけれど、具体的に何をすればいいのかわからない」「業務効率化を進めたいが、どこから手をつければ良いのだろうか」といった悩みを抱える経営者や担当者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、DXと業務効率化の関係性を基礎から解き明かし、なぜ今DXによる業務効率化が必要なのか、その背景にある社会的な要因を解説します。さらに、DXを推進することで得られるメリットや注意すべきデメリット、そして明日からでも検討できる具体的なアイデア15選を、部門別に詳しく紹介します。

加えて、DXプロジェクトを成功に導くための具体的なステップや、役立つツール、そして最も重要な成功のポイントまでを網羅的に解説します。この記事を最後まで読めば、自社が抱える課題を解決し、DXによる業務効率化を力強く推進するための道筋が明確になるはずです。

目次

DXと業務効率化の関係性

DXと業務効率化は、しばしば混同されがちな言葉ですが、その意味合いと目指すゴールは異なります。両者の関係性を正しく理解することは、効果的なDX推進の第一歩です。ここでは、それぞれの定義と違いを明確に解説します。

DXとは

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単にデジタルツールを導入することだけを指すのではありません。経済産業省が公表している「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」では、以下のように定義されています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)Ver. 1.0」

ここでのポイントは、「ビジネスモデルの変革」や「企業文化・風土の変革」までが含まれている点です。つまり、DXはデジタル技術を「手段」として活用し、企業のあり方そのものを根本から変革させ、新たな価値を創造し、市場での競争力を高めることを最終的な「目的」としています。

DXの概念を理解する上で重要なのが、「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」という2つの段階との違いです。

- デジタイゼーション(Digitization): アナログな情報をデジタルデータに変換する段階です。例えば、紙の書類をスキャンしてPDF化したり、手書きの伝票をExcelに入力したりすることがこれにあたります。これは、DXの最も初期的なステップと言えます。

- デジタライゼーション(Digitalization): 特定の業務プロセスをデジタル技術で自動化・効率化する段階です。例えば、ワークフローシステムを導入して稟議申請を電子化したり、RPA(Robotic Process Automation)で定型的なデータ入力作業を自動化したりすることが該当します。

- デジタルトランスフォーメーション(DX): デジタイゼーションとデジタライゼーションを通じて、業務プロセスだけでなく、製品・サービス、さらにはビジネスモデルや組織文化全体を変革し、新たな価値を創出する段階です。例えば、収集した顧客データを分析して新しいサブスクリプションサービスを開発したり、データに基づいた意思決定が全社的に行われる文化を醸成したりすることがDXです。

このように、DXは単なるデジタル化にとどまらず、企業経営の根幹に関わる包括的な変革を意味します。

業務効率化とは

業務効率化とは、既存の業務プロセスにおける「ムリ・ムダ・ムラ」を排除し、より少ないリソース(時間、コスト、人的労力)で、より大きな成果を生み出すための取り組みを指します。企業の生産性を高め、収益性を改善することを主な目的とします。

業務効率化を考える上で有名なフレームワークに「ECRS(イクルス)の原則」があります。これは、改善を進めるべき優先順位を示したものです。

- Eliminate(排除): その業務は本当に必要か?なくせないか?

- Combine(結合): 複数の業務を一つにまとめられないか?

- Rearrange(再配置): 業務の順序を入れ替えることで効率化できないか?

- Simplify(簡素化): 業務をもっとシンプルに、簡単にできないか?

例えば、「会議の前に紙の資料を大量に印刷して配布する」という業務があったとします。ECRSの原則に当てはめてみると、

- Eliminate: そもそもその会議は必要か?チャットで済ませられないか?

- Combine: 複数の関連会議を一つにまとめられないか?

- Rearrange: 資料の共有を会議後ではなく、事前に行うことで議論の質を高められないか?

- Simplify: 紙での配布をやめ、クラウドストレージで共有することで、印刷・配布の手間を簡素化できないか?

このように、業務効率化は、既存の業務プロセスを前提として、そのやり方を改善することに主眼が置かれます。デジタルツールの導入は、この「Simplify(簡素化)」を実現するための強力な手段の一つとなります。

DXと業務効率化の違い

DXと業務効率化は密接に関連していますが、その目的とスコープ(範囲)において明確な違いがあります。

| 比較項目 | 業務効率化 | DX(デジタルトランスフォーメーション) |

|---|---|---|

| 目的 | 既存業務の改善(コスト削減、時間短縮など) | 新たな価値創造、ビジネスモデルの変革、競争優位性の確立 |

| スコープ | 特定の業務や部門(ボトムアップ的) | 企業全体、組織文化、ビジネスモデル(トップダウン的) |

| 時間軸 | 短期的〜中期的 | 中期的〜長期的 |

| 変革の対象 | 業務プロセス、手法 | 業務プロセス、組織、文化、ビジネスモデル全体 |

| テクノロジー | 手段の一つ(効率化のためのツール) | 変革を駆動する中核的な要素 |

端的に言えば、業務効率化は「守りの施策」、DXは「攻めの施策」と捉えることができます。業務効率化は、コスト削減や生産性向上といった、企業の足腰を強くするための守りの改善活動です。一方、DXは、その強固になった足腰を基盤として、新たな市場を開拓したり、革新的なサービスを生み出したりといった、未来の成長に向けた攻めの変革活動です。

重要なのは、業務効率化がDXの重要な構成要素であるという点です。煩雑な手作業や非効率なプロセスが社内に蔓延している状態では、従業員は日々の業務に追われ、新しい価値創造や変革に取り組む余裕がありません。まず、デジタルツールを活用して業務効率化を進め、時間的・精神的なリソースを創出すること。そして、そのリソースをデータ活用や新規事業開発といった、より戦略的な活動に振り向けていく。この流れこそが、DX成功への王道です。

したがって、「DX or 業務効率化」という二者択一で考えるのではなく、「業務効率化を通じてDXを実現する」という連続的なプロセスとして捉えることが、本質的な理解につながります。

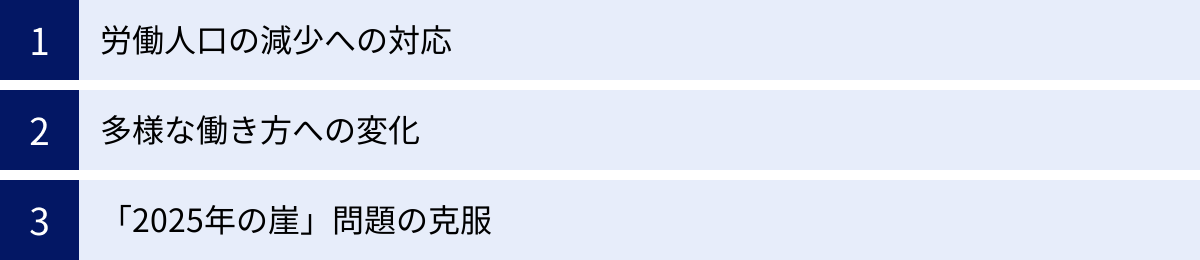

DXによる業務効率化が今、必要な3つの理由

なぜ今、多くの企業がDXによる業務効率化に注力しているのでしょうか。その背景には、日本社会が直面する構造的な課題と、ビジネス環境の劇的な変化があります。ここでは、特に重要な3つの理由を掘り下げて解説します。

① 労働人口の減少への対応

日本が直面する最も深刻な課題の一つが、少子高齢化に伴う生産年齢人口(15〜64歳)の減少です。総務省統計局の「労働力調査」によると、日本の生産年齢人口は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。

(参照:総務省統計局 労働力調査)

労働力の担い手が減少するということは、従来と同じやり方を続けていては、企業活動の維持すら困難になることを意味します。少ない人数でこれまでと同等、あるいはそれ以上の成果を上げるためには、一人ひとりの生産性を向上させることが絶対条件となります。

ここでDXによる業務効率化が極めて重要な役割を果たします。

例えば、以下のような取り組みが考えられます。

- 定型業務の自動化: RPA(Robotic Process Automation)ツールを導入し、これまで人間が手作業で行っていたデータ入力、請求書発行、レポート作成といった定型業務をロボットに任せます。これにより、従業員はより創造的で付加価値の高い業務、例えば顧客との対話や戦略立案などに集中できるようになります。

- 情報共有の迅速化: ビジネスチャットやクラウドストレージを導入することで、部署や拠点を越えた情報共有がスムーズになります。必要な情報に誰もが迅速にアクセスできれば、意思決定のスピードが上がり、業務の停滞を防ぐことができます。

- ノウハウの属人化防止: ベテラン社員が持つ知識やノウハウを、社内Wikiやナレッジマネジメントツールに蓄積・共有する仕組みを構築します。これにより、退職による貴重なノウハウの喪失を防ぎ、若手社員でも質の高い業務を遂行できるようになります。

労働人口の減少という避けられないマクロトレンドに対応し、企業の持続可能性を確保するためには、DXによる業務効率化はもはや選択肢ではなく、必須の経営戦略と言えるでしょう。

② 多様な働き方への変化

新型コロナウイルス感染症の拡大は、私たちの働き方に大きな変化をもたらしました。テレワーク(リモートワーク)やハイブリッドワーク(出社と在宅の組み合わせ)が急速に普及し、時間や場所に縛られない柔軟な働き方が当たり前の選択肢となりつつあります。

このような多様な働き方を支える基盤となるのが、デジタル技術です。

- コミュニケーション: Web会議システムがあれば、遠隔地にいるメンバーとも顔を合わせて打ち合わせができます。ビジネスチャットは、メールよりも迅速で気軽なコミュニケーションを可能にし、チームの一体感を維持するのに役立ちます。

- 情報アクセス: クラウド型のファイル共有サービスや業務システムを導入すれば、自宅や外出先からでも、オフィスにいるのと同じように必要な情報にアクセスし、業務を遂行できます。

- 勤怠管理・承認業務: クラウド型の勤怠管理システムやワークフローシステムは、出社を前提としない働き方において不可欠です。打刻や各種申請・承認がオンラインで完結するため、物理的な制約がなくなります。

多様な働き方に対応することは、企業にとって多くのメリットをもたらします。まず、優秀な人材の確保につながります。育児や介護といった事情を抱える人や、遠隔地に住む人など、これまで通勤の制約で働くことが難しかった層も、貴重な戦力として活躍できるようになります。また、従業員にとってはワークライフバランスの向上が期待でき、仕事への満足度やエンゲージメントの向上にもつながります。

逆に、旧来のオフィスワーク中心の体制に固執する企業は、人材獲得競争において不利になる可能性があります。変化する働き方のニーズに応え、従業員にとって魅力的で生産性の高い環境を提供するために、DXによる業務環境の整備は急務となっています。

③ 「2025年の崖」問題の克服

「2025年の崖」とは、2018年に経済産業省が発表した「DXレポート」で警鐘を鳴らした問題です。このレポートでは、多くの企業が抱えるレガシーシステム(老朽化・複雑化・ブラックボックス化した既存システム)がDX推進の大きな足かせとなり、この問題を放置した場合、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があると指摘されています。

(参照:経済産業省 DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~)

「2025年の崖」がもたらす具体的なリスクは以下の通りです。

- データ活用の障壁: 多くのレガシーシステムは、部門ごとに最適化されて構築されているため、全社的なデータ連携が困難です。データがサイロ化(分断)しているため、経営判断に必要な情報をタイムリーに収集・分析できず、データドリブンな経営が実現できません。

- 維持・運用コストの増大: 古い技術で構築されたシステムの維持には、専門知識を持つベテラン技術者が必要ですが、彼らの高齢化・退職が進んでいます。また、システムの複雑化により、保守・運用にかかるコストは年々増加する傾向にあります。

- セキュリティリスクの増大: レガシーシステムは、最新のセキュリティ脅威に対応できないケースが多く、サイバー攻撃や情報漏えいのリスクが高まります。

- ビジネス変化への追随困難: 新しいサービスを開発したり、ビジネスモデルを変更したりしようとしても、硬直化したレガシーシステムが足かせとなり、迅速な対応ができません。

これらの問題を克服し、「崖」から落ちるのを避けるためには、レガシーシステムを刷新し、柔軟で拡張性の高い新たなIT基盤を構築することが不可欠です。これはまさにDXの中核的な取り組みであり、業務効率化はその第一歩となります。例えば、クラウドベースのSaaS(Software as a Service)を導入して既存業務の一部を切り出したり、API(Application Programming Interface)を活用して新旧システムを連携させたりといったアプローチが考えられます。

「2025年の崖」は、もはや目前に迫った喫緊の課題です。この問題を乗り越え、将来にわたって企業が成長を続けるためには、DXを推進し、レガシーシステムからの脱却と業務プロセスの近代化を断行する必要があるのです。

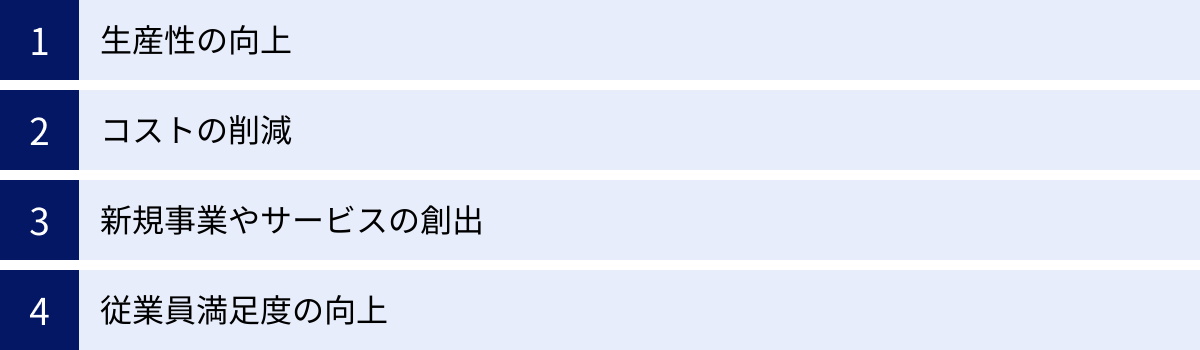

DXで業務効率化を進める4つのメリット

DXを推進し、業務効率化を実現することは、企業に多くの恩恵をもたらします。それは単なるコスト削減にとどまらず、企業の競争力そのものを高める戦略的な価値を持ちます。ここでは、代表的な4つのメリットについて詳しく見ていきましょう。

① 生産性の向上

DXによる業務効率化がもたらす最も直接的で分かりやすいメリットは、従業員一人ひとりの生産性の向上です。これは、主に二つの側面から実現されます。

一つ目は、定型業務の自動化・省力化です。多くの企業では、従業員が請求書作成、データ入力、レポート集計、経費精算といった、創造性を必要としない反復的な作業に多くの時間を費やしています。RPA(Robotic Process Automation)や各種業務システムを導入することで、これらの定型業務を自動化できます。例えば、RPAに毎月の売上データを集計させてレポートを作成させたり、AI-OCR(光学的文字認識)で請求書を読み取って会計システムに自動入力させたりすることが可能です。

これにより、従業員は単純作業から解放されます。空いた時間を、顧客との関係構築、新たな企画の立案、業務プロセスの改善提案といった、人間にしかできない付加価値の高い業務に集中させることができます。結果として、組織全体の生産性は大きく向上します。

二つ目は、情報共有と意思決定の迅速化です。従来の紙ベースの業務や、部署ごとに分断されたシステムでは、情報の伝達や承認プロセスに時間がかかり、業務のボトルネックになりがちでした。例えば、稟議書を回覧する場合、関係者の不在などによって承認が滞り、何日もかかることが珍しくありません。

ここにクラウド型のワークフローシステムやコミュニケーションツールを導入すると、状況は一変します。申請はオンラインで即座に関係者に通知され、スマートフォンからでも承認できます。必要なデータはクラウドストレージに一元化されているため、誰もが最新の情報にいつでもどこでもアクセスできます。これにより、無駄な待ち時間がなくなり、ビジネスの意思決定スピードが格段に向上します。これは、変化の激しい現代市場において、競合他社に先んじるための重要な要素となります。

② コストの削減

生産性の向上と表裏一体の関係にあるのが、さまざまなコストの削減です。DXによる業務効率化は、直接的な経費削減と間接的なコスト削減の両面で企業経営に貢献します。

直接的な経費削減の代表例は、ペーパーレス化です。紙の書類を電子化することで、コピー用紙代、インク・トナー代、印刷機のリース・保守費用、書類の郵送費、保管用のファイルやキャビネット代、倉庫の賃料といったコストが削減できます。また、電子契約システムを導入すれば、契約書に貼付する印紙税も不要になります。これらのコストは一つひとつは小さくても、全社的に取り組むことで年間では大きな金額になります。

間接的なコスト削減としては、人件費の最適化が挙げられます。RPAなどによる業務自動化は、残業時間の削減に直結します。これまで残業して対応していた業務を自動化できれば、時間外手当を大幅に抑制できます。これは、従業員のワークライフバランス向上にもつながり、離職率の低下、ひいては採用・教育コストの削減にも貢献する可能性があります。

さらに、ITインフラコストの削減も期待できます。自社でサーバーを保有・運用するオンプレミス型システムから、クラウドサービス(SaaS/PaaS/IaaS)に移行することで、サーバーの購入費用、設置スペース、電気代、運用・保守にかかる人件費などが不要になります。利用した分だけ料金を支払う従量課金制のサービスも多く、ビジネスの規模に合わせて柔軟にコストを変動させられる点も大きなメリットです。

これらのコスト削減によって生まれた経営資源を、新たな製品開発やマーケティング、人材育成といった未来への投資に振り向けることができる点も、DXの重要な価値と言えるでしょう。

③ 新規事業やサービスの創出

DXの真価は、既存業務の効率化にとどまりません。DXを通じて蓄積されたデータを活用し、これまでになかった新しいビジネスやサービスを創出することこそが、その最終的なゴールの一つです。

SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理システム)、MA(マーケティングオートメーション)といったツールを導入すると、顧客の属性情報、購買履歴、ウェブサイトでの行動履歴、商談の進捗状況といった膨大なデータが蓄積されていきます。これらのデータをBI(ビジネスインテリジェンス)ツールなどを使って分析することで、顧客の潜在的なニーズや、これまで見過ごされていた市場のトレンドを発見できる可能性があります。

例えば、あるECサイトが顧客の購買データを分析したところ、「特定の商品Aと商品Bを一緒に購入する顧客が多い」という傾向が判明したとします。このインサイトに基づき、「商品Aと商品Bをセットにした新たな商品を開発する」「商品Aのページで商品Bをレコメンドする」といった施策を打つことができます。

さらに進んで、製造業の企業が製品にセンサーを取り付け、稼働状況のデータを収集・分析することで、故障の予兆を検知し、壊れる前にメンテナンスを提供する「予知保全サービス」という新たなビジネスモデルを構築する、といったこともDXの範疇です。これは、従来の「モノを売る」ビジネスから、「サービス(コト)を提供する」ビジネスへの転換を意味します。

業務効率化によって生まれた時間的・人的リソースを、こうしたデータ分析や新サービスの企画・開発に投入することで、企業は新たな収益の柱を築き、持続的な成長を実現できるのです。守りの業務効率化が、攻めの価値創造につながる好循環を生み出すことが、DXの大きな魅力です。

④ 従業員満足度の向上

DXによる業務効率化は、企業だけでなく、そこで働く従業員にも大きなメリットをもたらします。従業員満足度(ES:Employee Satisfaction)の向上は、企業の生産性や創造性に直結する重要な要素です。

まず、無駄な業務やストレスの多い作業からの解放が挙げられます。手作業による度重なるデータ入力、書類を探し回る時間、煩雑な申請手続きなどは、従業員にとって大きなストレス要因です。これらの非効率な業務がデジタルツールによって解消されれば、従業員は本来の業務に集中でき、仕事に対するモチベーションが高まります。

また、DXは従業員のスキルアップやキャリア形成の機会を創出します。定型業務が自動化されることで、従業員はデータ分析、デジタルマーケティング、プロジェクトマネジメントといった、より高度で市場価値の高いスキルを身につける機会を得られます。企業がリスキリング(学び直し)の機会を提供し、従業員の成長を支援する文化を醸成すれば、従業員のエンゲージメントはさらに高まるでしょう。

さらに、多様で柔軟な働き方の実現も従業員満足度を高める重要な要素です。テレワークやフレックスタイム制度を支えるITインフラが整備されれば、従業員は育児や介護といったライフステージの変化に対応しながら働き続けることができます。ワークライフバランスが改善されることで、心身の健康が保たれ、仕事への意欲も向上します。

このように、従業員が働きがいを感じ、能力を最大限に発揮できる環境を整えることは、優秀な人材の定着(リテンション)につながります。結果として、採用コストの削減や組織全体の知識・ノウハウの蓄積といった形で、企業の競争力強化に貢献します。従業員満足度の向上は、DXがもたらす見過ごされがちながらも、極めて重要なメリットなのです。

DX推進で注意すべき2つのデメリット

DXは多くのメリットをもたらす一方で、その推進過程にはいくつかの課題や困難が伴います。事前にこれらのデメリットやリスクを理解し、対策を講じておくことが、プロジェクトを成功に導く鍵となります。ここでは、特に注意すべき2つの点を解説します。

① DXを推進できる人材の不足

DXを成功させる上で、最も大きな障壁の一つが「DX人材」の不足です。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発行する「DX白書」などの調査でも、多くの企業がDXを推進する上での課題として「人材の不足」を挙げています。

(参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX白書2023」)

DX人材とは、単にITやデジタル技術に詳しいだけの人材ではありません。ビジネスの課題を深く理解し、それを解決するためにどのようなデジタル技術を活用できるかを構想し、プロジェクトを牽引できる能力が求められます。具体的には、以下のようなスキルセットを併せ持つ人材が理想とされます。

- ビジネススキル: 自社の事業内容や業界動向を理解し、経営課題や業務課題を的確に把握する能力。

- ITスキル: AI、IoT、クラウド、データサイエンスといった最新技術の知識を持ち、それらをどのようにビジネスに応用できるかを理解する能力。

- プロジェクトマネジメントスキル: 目的設定、計画立案、進捗管理、関係者調整など、プロジェクト全体を円滑に推進する能力。

- リーダーシップ・コミュニケーションスキル: 経営層や現場の従業員など、さまざまなステークホルダーを巻き込み、変革への協力を取り付ける能力。

このような多様なスキルを一人で兼ね備えた「スーパーマン」のような人材を見つけることは極めて困難です。多くの企業がDX人材の獲得競争を繰り広げているため、外部からの採用も容易ではありません。

この課題に対処するためには、外部採用だけに頼るのではなく、社内での人材育成(リスキリング)に計画的に取り組むことが不可欠です。

- DXリテラシー教育: 全従業員を対象に、DXの基礎知識や自社が目指す方向性についての研修を実施し、変革への意識を高める。

- 専門人材育成プログラム: 特定の部門や従業員を選抜し、データサイエンスやUI/UXデザイン、クラウドアーキテクチャといった専門的なスキルを習得するための研修やOJT(On-the-Job Training)を実施する。

- 外部専門家の活用: 自社にない知見を持つコンサルタントや専門家と協業し、プロジェクトを進めながら社内にノウハウを蓄積していく。

- 資格取得支援制度: DX関連の資格取得を奨励し、費用補助や報奨金などの制度を設ける。

DX人材の不足は一朝一夕に解決できる問題ではありません。中長期的な視点に立ち、自社の事業戦略と連動した人材育成計画を策定し、継続的に投資していく姿勢が求められます。

② 既存システムとの連携の難しさ

多くの企業、特に歴史の長い企業が直面するのが、レガシーシステム(老朽化した既存システム)との連携という技術的な課題です。長年にわたって部分的な改修を繰り返してきた結果、システム全体が複雑化・ブラックボックス化し、誰も全体像を把握できていない、いわゆる「スパゲッティ状態」に陥っているケースは少なくありません。

このような状況で最新のクラウドサービスやデジタルツールを導入しようとすると、さまざまな問題が発生します。

- データのサイロ化: 財務、人事、販売といった各部門のシステムが独立して存在し、データ形式や管理方法がバラバラなため、システム間でデータをスムーズに連携させることができません。これにより、全社横断的なデータ分析が困難になります。

- APIの不在: 古いシステムには、外部のシステムと連携するための標準的なインターフェースであるAPI(Application Programming Interface)が用意されていないことが多く、連携のためには個別のプログラム開発が必要となり、多大なコストと時間がかかります。

- 技術的負債: 古いプログラミング言語や特殊な技術で構築されているため、改修できる技術者が社内外にほとんど存在しない場合があります。システムに手を入れること自体が大きなリスクとなり、新しい取り組みの足かせとなります。

- セキュリティの懸念: 最新のセキュリティ基準を満たしていないレガシーシステムと外部のクラウドサービスを連携させることで、新たなセキュリティホールを生んでしまうリスクもあります。

これらの課題を解決せずに、場当たり的に新しいツールを導入してしまうと、かえって業務が複雑になったり、システムが乱立して管理コストが増大したりする恐れがあります。

この問題へのアプローチとしては、いくつかの方法が考えられます。

- 全面的なシステム刷新(リプレイス): 最も理想的ですが、莫大なコストと時間がかかり、業務への影響も大きいため、経営レベルでの慎重な判断が必要です。

- 段階的な移行: 業務への影響が少ない周辺システムからクラウドサービスに移行したり、特定の機能だけを切り出してマイクロサービス化したりするなど、段階的にレガシーシステムからの脱却を進めるアプローチです。

- データ連携基盤の構築: EAI(Enterprise Application Integration)ツールやiPaaS(Integration Platform as a Service)などを導入し、新旧システム間のデータ連携を仲介するハブとなる基盤を構築する方法です。

自社のシステムの現状を正確に把握し、どこにどのような課題があるのかを可視化すること(As-Is分析)が第一歩です。その上で、事業戦略と照らし合わせながら、どのシステムを、いつ、どのように刷新・連携していくのか、現実的なロードマップを描くことが重要になります。

DXで業務効率化を進めるアイデア15選

DXによる業務効率化は、どの部門からでも始めることができます。ここでは、全社共通で取り組めるものから、各部門に特化したものまで、具体的で実践的なアイデアを15個ご紹介します。自社の課題と照らし合わせながら、どこから着手できそうか検討してみてください。

①【全社】ペーパーレス化の推進

最も手軽に始められ、効果を実感しやすいのがペーパーレス化です。紙の書類をデジタルデータに置き換えることで、印刷コストや保管スペースの削減だけでなく、情報共有の迅速化やセキュリティ強化にもつながります。

- 課題: 会議資料の印刷・配布の手間、書類の保管・検索に時間がかかる、オフィスでないと書類を確認できない。

- 解決策: クラウドストレージ(Google Drive, Dropboxなど)を導入し、資料をオンラインで共有。文書管理システムでバージョン管理やアクセス権限設定を徹底する。

- 効果: コスト削減、情報検索性の向上、テレワークの推進、BCP(事業継続計画)対策。

②【全社】定型業務の自動化

データ入力やレポート作成など、毎日・毎月発生する単純な繰り返し作業は、RPA(Robotic Process Automation)ツールで自動化できます。

- 課題: 従業員が単純作業に時間を取られ、本来の業務に集中できない。手作業による入力ミスが多い。

- 解決策: RPAツールを導入し、交通費精算システムからのデータ転記、売上データの集計とレポート作成、競合サイトの価格情報収集などを自動化する。

- 効果: 生産性向上、ヒューマンエラーの削減、従業員の負担軽減。

③【全社】データの一元管理

部署ごとに散在している顧客情報、販売データ、財務データなどを統合し、一元的に管理・分析できる基盤を構築します。

- 課題: 各部署が個別のExcelファイルなどでデータを管理しており、全社的な状況把握が困難。経営判断に必要なデータがすぐに揃わない。

- 解決策: ERP(統合基幹業務システム)やDWH(データウェアハウス)、BI(ビジネスインテリジェンス)ツールを導入。全社のデータを集約し、ダッシュボードで可視化する。

- 効果: データに基づいた迅速な意思決定、経営状況の可視化、部門間連携の強化。

④【全社】コミュニケーションツールの導入

メールや電話に代わる、より迅速で効率的なコミュニケーション手段を導入します。

- 課題: メールの確認・返信に時間がかかる。社内でのちょっとした相談や情報共有がしにくい。過去のやり取りを探すのが大変。

- 解決策: ビジネスチャットツール(Slack, Microsoft Teamsなど)を導入。プロジェクトやテーマごとにチャンネルを作成し、オープンなコミュニケーションを促進する。

- 効果: コミュニケーションの迅速化、情報共有の円滑化、会議の削減、組織の一体感醸成。

⑤【全社】ワークフローシステムの導入

稟議書、経費精算、休暇申請など、社内のあらゆる申請・承認業務を電子化します。

- 課題: 紙の書類を回覧するため承認に時間がかかる。進捗状況が不透明。ハンコのためだけに出社する必要がある。

- 解決策: ワークフローシステムを導入し、申請から承認までのプロセスをオンラインで完結させる。

- 効果: 承認プロセスの迅速化・可視化、ペーパーレス化の促進、内部統制の強化。

⑥【全社】勤怠管理システムのクラウド化

従業員の出退勤時刻や労働時間をクラウド上で管理します。

- 課題: タイムカードの集計に手間がかかる。テレワークなど多様な働き方に対応できない。残業時間の管理が煩雑。

- 解決策: クラウド勤怠管理システムを導入。PCやスマートフォンからの打刻、GPS連動、各種給与計算ソフトとの連携機能などを活用する。

- 効果: 管理業務の効率化、法令遵守(コンプライアンス)の徹底、正確な労働時間把握。

⑦【全社】電子契約システムの導入

顧客や取引先との契約締結をオンラインで完結させます。

- 課題: 契約書の製本・押印・郵送に時間とコストがかかる。契約書の管理・保管が大変。

- 解決策: 電子契約サービスを導入し、電子署名とタイムスタンプによって法的に有効な契約を締結する。

- 効果: 契約締結までのリードタイム短縮、コスト削減(印紙税、郵送費)、コンプライアンス強化。

⑧【営業】SFA(営業支援システム)の導入

営業活動に関する情報を一元管理し、営業プロセスを効率化・標準化します。

- 課題: 営業担当者ごとに案件情報が属人化している。商談の進捗がわからない。営業日報の作成・報告に時間がかかる。

- 解決策: SFAを導入し、顧客情報、商談履歴、案件の進捗状況、活動報告などをシステム上で共有する。

- 効果: 営業活動の可視化、営業プロセスの標準化、ノウハウ共有、売上予測の精度向上。

⑨【営業・マーケ】CRM(顧客関係管理)の導入

顧客情報を中心に、あらゆる接点の情報を一元管理し、顧客との良好な関係を構築・維持します。

- 課題: 顧客からの問い合わせ履歴が部署ごとに分断されている。顧客に合わせた適切なアプローチができていない。

- 解決策: CRMを導入し、顧客の基本情報、購買履歴、問い合わせ内容、Web行動履歴などを統合管理。セグメント別のメール配信や、営業への情報連携を行う。

- 効果: 顧客満足度・LTV(顧客生涯価値)の向上、部門間連携の強化、解約率の低下。

⑩【マーケティング】MA(マーケティングオートメーション)の導入

見込み客(リード)の獲得から育成、選別までの一連のプロセスを自動化・効率化します。

- 課題: Webサイトからの問い合わせや資料請求は多いが、営業につなげられていない。見込み客の興味度合いがわからない。

- 解決策: MAツールを導入し、Web行動に応じてスコアリング。スコアが高い見込み客を自動的に営業へ通知したり、メールシナリオで段階的にナーチャリング(育成)したりする。

- 効果: マーケティング活動の効率化、質の高い商談の創出、ROI(投資対効果)の可視化。

⑪【経理】会計ソフトの導入

日々の仕訳入力から月次・年次決算まで、会計業務全般を効率化します。

- 課題: 伝票の手入力に時間がかかり、ミスも発生しやすい。経営状況をリアルタイムで把握できない。

- 解決策: クラウド会計ソフトを導入。銀行口座やクレジットカードの明細を自動で取り込み、AIが勘定科目を推測して仕訳を提案する。

- 効果: 経理業務の大幅な効率化、月次決算の早期化、経営状況のリアルタイムな可視化。

⑫【経理】経費精算システムの導入

交通費や出張費などの経費申請・精算プロセスを電子化します。

- 課題: 従業員が領収書を糊付けし、申請書を手書きするのが手間。経理担当者のチェック・仕訳入力の負担が大きい。

- 解決策: 経費精算システムを導入。スマートフォンで撮影した領収書をOCRで読み取り、交通系ICカードの履歴から申請データを作成する。

- 効果: 申請者・承認者・経理担当者双方の業務負担軽減、ペーパーレス化、不正防止。

⑬【人事】採用管理システムの導入

応募者の情報管理から選考プロセスの管理まで、採用業務を一元化します。

- 課題: 複数の求人媒体からの応募者情報をExcelで管理するのが大変。面接官との情報共有や日程調整が煩雑。

- 解決策: ATS(採用管理システム)を導入し、応募者情報を一元管理。選考ステータスの可視化、面接評価の集約、候補者とのコミュニケーション円滑化を図る。

- 効果: 採用業務の効率化、選考スピードの向上、採用候補者体験の向上。

⑭【人事】タレントマネジメントシステムの導入

従業員のスキル、経歴、評価、キャリア志向といった人材情報を可視化し、戦略的な人材配置や育成に活用します。

- 課題: 社内にどんなスキルを持つ人材がいるか把握できていない。適材適所の人員配置ができていない。後継者育成が計画的に進められない。

- 解決策: タレントマネジメントシステムを導入し、人材データを一元管理。スキルマップの作成、配置シミュレーション、キャリアプランの管理などを行う。

- 効果: 戦略的な人材配置・育成、従業員のエンゲージメント向上、離職率の低下。

⑮【その他】オンライン商談ツールの活用

Web会議システムを、社内会議だけでなく、顧客との商談や打ち合わせにも活用します。

- 課題: 遠方の顧客への訪問に時間とコストがかかる。移動時間で一日に訪問できる件数が限られる。

- 解決策: オンライン商談ツール(Web会議システム)を活用し、移動時間ゼロで商談を実施。画面共有で資料やデモを見せながら説明する。

- 効果: 営業効率の向上、商談機会の増加、交通費・出張費の削減、全国・海外への商圏拡大。

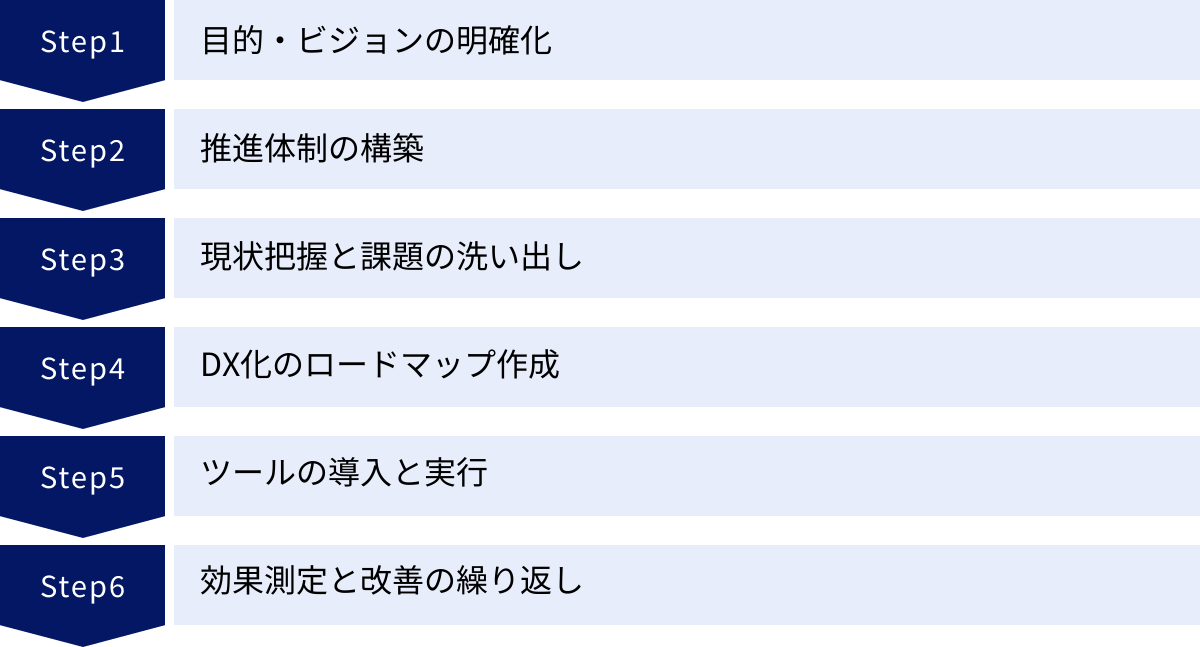

DXで業務効率化を推進する6つのステップ

DXによる業務効率化は、やみくもにツールを導入するだけでは成功しません。明確なビジョンと計画に基づき、組織全体で体系的に取り組む必要があります。ここでは、DXを成功に導くための標準的な6つのステップを解説します。

① 目的・ビジョンの明確化

DX推進の最初のステップは、「何のためにDXを行うのか」という目的(Why)を明確にすることです。これが全ての活動の羅針盤となります。「競合他社がやっているから」「流行っているから」といった安易な理由で始めると、プロジェクトは途中で迷走し、現場の協力も得られません。

経営層が中心となり、「自社は3年後、5年後にどうなっていたいのか」「DXを通じて顧客にどのような新しい価値を提供したいのか」といった長期的なビジョンを描くことが重要です。

例えば、

- 「データ活用によって顧客一人ひとりに最適な提案ができる営業組織になる」

- 「あらゆる手続きをオンライン化し、従業員がどこでも創造的に働ける会社になる」

- 「業界で最も迅速に顧客の要望に応えられるサプライチェーンを構築する」

といった具体的なビジョンを掲げます。このビジョンは、単に効率化やコスト削減といった内向きの目標だけでなく、顧客価値の向上や社会への貢献といった外向きの視点を含むことが、従業員の共感を呼び、全社的な推進力を生み出す上で効果的です。この段階で経営トップが強いリーダーシップを発揮し、自らの言葉でビジョンを語ることが不可欠です。

② 推進体制の構築

明確なビジョンが描けたら、それを実現するための推進体制を構築します。DXは一部門だけで完結するものではなく、全社横断的な取り組みとなるため、各部門を巻き込んだ専門チームの設置が一般的です。

体制のパターンは企業の規模や文化によってさまざまですが、以下のような役割分担が考えられます。

- 責任者(CDO/CIOなど): 経営層の一員が就任し、DX戦略全体の最終的な意思決定と責任を負います。予算やリソースの確保、部門間の利害調整などを行います。

- DX推進部門: DXプロジェクトの企画・実行を担う中核部隊。IT部門、経営企画部門、あるいは各事業部門から選抜されたメンバーで構成されます。

- 各事業部門の担当者: 現場の業務を最もよく知るメンバー。課題の洗い出しや、導入するツールの評価、現場への展開などで中心的な役割を果たします。

- 外部パートナー: 自社にない専門知識やノウハウを補うため、コンサルティングファームやシステム開発会社などと連携します。

重要なのは、このチームに十分な権限と予算を与えることです。DXは既存の業務プロセスや組織のあり方を変えるため、現場からの抵抗に遭うことも少なくありません。そうした際に、推進チームが臆することなく改革を進められるよう、経営層が強力にバックアップする姿勢を示すことが成功の鍵となります。

③ 現状把握と課題の洗い出し

次に、自社の「今」を正確に把握するステップに移ります。ビジョンという「あるべき姿(To-Be)」に対して、「現状(As-Is)」がどうなっているのかを客観的に可視化します。

この段階では、各部門の従業員へのヒアリングやアンケート、業務フロー図の作成などを通じて、具体的な課題を洗い出します。

- 「どの業務に最も時間がかかっているか?」

- 「手作業や重複作業が発生している箇所はどこか?」

- 「情報共有がうまくいっていない原因は何か?」

- 「顧客からどのような不満や要望が寄せられているか?」

といった観点で、現場の生の声を集めることが重要です。ここで注意すべきは、単に問題を列挙するだけでなく、その問題がなぜ起きているのか、根本的な原因まで掘り下げることです。例えば、「請求書の発行に時間がかかる」という問題の裏には、「販売管理システムと会計システムが連携しておらず、二重入力が必要」という根本原因が隠れているかもしれません。

洗い出した課題は、「効果の大きさ(インパクト)」と「実現の容易性(実現性)」の2軸でマッピングし、優先順位を付けていくと、次に何をすべきかが明確になります。

④ DX化のロードマップ作成

現状分析と課題の優先順位付けができたら、目標達成までの具体的な道のりを示す「ロードマップ」を作成します。ロードマップには、いつまでに(When)、誰が(Who)、何を(What)、どのように(How)実行するのかを具体的に落とし込みます。

ロードマップは、短期・中期・長期のフェーズに分けて考えると良いでしょう。

- 短期(〜1年): 成果が出やすく、従業員が効果を実感しやすい取り組み(例:コミュニケーションツールの導入、ペーパーレス化)から着手し、成功体験を積む。

- 中期(1〜3年): 部門横断的な業務プロセスの改善(例:SFA/CRMの導入と定着、会計・経費精算システムの連携)。

- 長期(3年〜): 全社的な基幹システムの刷新や、データ活用による新規事業の創出など、より抜本的な変革を目指す。

このロードマップには、具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定することが不可欠です。例えば、「ペーパーレス化によって印刷コストを前年比30%削減する」「SFA導入によって新規商談化率を15%向上させる」といったように、施策の効果を客観的に測定できる指標を定めます。これにより、プロジェクトの進捗状況を定量的に評価し、必要に応じて軌道修正を行うことができます。

⑤ ツールの導入と実行

ロードマップに基づき、いよいよ具体的なツールの選定と導入に移ります。ツール選定の際は、単に機能の多さや価格だけで選ぶのではなく、自社の課題を解決できるか、現場の従業員が直感的に使えるか、既存システムと連携できるかといった視点が重要です。

いきなり全社に一斉導入するのではなく、まずは特定部門や少数チームで試験的に導入する「PoC(概念実証)」や「スモールスタート」がおすすめです。これにより、本格導入前に課題を洗い出し、リスクを最小限に抑えることができます。

導入後は、従業員向けの研修やマニュアル作成、ヘルプデスクの設置など、定着化のためのサポートが欠かせません。なぜこのツールを導入するのかという目的やメリットを丁寧に説明し、現場の不安や疑問に寄り添う姿勢が、スムーズな移行を促します。ツールの導入はゴールではなく、あくまでスタートです。

⑥ 効果測定と改善の繰り返し

ツールの導入・実行後は、必ず効果測定を行います。ロードマップ作成時に設定したKPIがどの程度達成できたかを定期的にレビューし、その結果を経営層や関係者に報告します。

- 期待通りの効果が出ているか?

- 出ていないとすれば、その原因は何か?(ツールの使い方が悪いのか、業務プロセスに問題があるのか、そもそもKPI設定が適切でなかったのか)

- 新たな課題は発生していないか?

これらの問いを通じて得られた結果と学びをもとに、次のアクションプランを立てます。この「計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)」というPDCAサイクルを継続的に回していくことが、DXを単なる一過性のイベントで終わらせず、企業文化として根付かせるために極めて重要です。

市場環境や技術は常に変化しています。一度作ったロードマップに固執せず、状況に応じて柔軟に見直し、改善を繰り返していくアジャイルな姿勢が、DX推進には求められます。

DXによる業務効率化に役立つ主なツール

DXによる業務効率化を具体的に進めるためには、目的に合ったツールの選定が不可欠です。ここでは、多くの企業で導入されている代表的なツールをカテゴリ別に紹介します。各ツールの公式サイトを参照し、最新の情報を基に特徴をまとめています。

RPAツール

RPA(Robotic Process Automation)は、PC上で行われる定型的な事務作業を自動化するソフトウェアロボットです。

UiPath

世界的に高いシェアを誇るRPAプラットフォームです。直感的なビジュアルエディタで開発できるため、プログラミング知識がなくても比較的容易に自動化フローを作成できます。小規模なデスクトップ自動化から、サーバーで多数のロボットを集中管理する大規模なエンタープライズ利用まで、幅広いニーズに対応できるスケーラビリティが特徴です。AI機能との連携も強力で、非定型な文書処理なども可能です。

(参照:UiPath株式会社 公式サイト)

WinActor

NTTグループが開発・提供する純国産のRPAツールです。Windows上のあらゆる操作を「シナリオ」として記録・実行でき、日本語のインターフェースと充実した国内サポート体制が強みです。特に、官公庁や金融機関など、国内企業での導入実績が豊富で、日本の業務プロセスに合わせた使いやすさが評価されています。

(参照:NTTアドバンステクノロジ株式会社 WinActor公式サイト)

SFA/CRMツール

SFA(営業支援システム)とCRM(顧客関係管理)は、営業・マーケティング活動の効率化と顧客との関係強化に不可欠なツールです。

Salesforce Sales Cloud

SFA/CRM市場において世界トップクラスのシェアを持つプラットフォームです。顧客情報、商談管理、売上予測、レポート作成など、営業活動に必要な機能が網羅されています。AppExchangeというマーケットプレイスを通じて、さまざまな業務アプリを追加できる高い拡張性とカスタマイズ性が特徴です。AI機能「Einstein」による営業活動の提案や予測も強みです。

(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン 公式サイト)

HubSpot Sales Hub

インバウンドマーケティングの思想に基づき開発されたCRMプラットフォームの一部です。無料のCRMツールを基盤として、必要に応じて営業支援(Sales Hub)、マーケティング支援(Marketing Hub)などの機能を追加できます。特に、Eメールトラッキングやミーティング設定、ドキュメント管理といった、営業担当者の日々の業務を効率化する機能が使いやすく設計されています。

(参照:HubSpot, Inc. 公式サイト)

MAツール

MA(マーケティングオートメーション)は、見込み客の獲得から育成までを自動化し、マーケティング活動の効果を最大化します。

Adobe Marketo Engage

BtoBマーケティングに強みを持つ、高機能なMAプラットフォームです。リードの行動履歴に基づいた緻密なスコアリングや、複雑な分岐を含むナーチャリングシナリオの設計が可能です。SFA/CRMとの高度な連携により、マーケティング部門と営業部門がシームレスに連携し、収益向上に貢献する「レベニューマーケティング」の実現を支援します。

(参照:アドビ株式会社 公式サイト)

SATORI

「匿名の見込み客」へのアプローチに強みを持つ国産MAツールです。多くのMAツールが実名登録されたリードを対象とするのに対し、SATORIはWebサイトを訪問した匿名のユーザーに対しても、ポップアップ表示やプッシュ通知などでアプローチできる点が特徴です。直感的で分かりやすいインターフェースも評価されています。

(参照:SATORI株式会社 公式サイト)

コミュニケーションツール

迅速な情報共有と円滑なコラボレーションを促進するツールです。

Slack

チャンネルベースのコミュニケーションが特徴のビジネスチャットツールです。プロジェクトやチーム、トピックごとにチャンネルを作成することで、情報が整理され、オープンな議論が活性化します。数千種類に及ぶ外部アプリとの連携が可能で、さまざまな業務をSlack上で完結できる点が大きな強みです。

(参照:Slack Technologies, LLC 公式サイト)

Microsoft Teams

Microsoft 365(旧Office 365)に含まれる統合コミュニケーションプラットフォームです。チャット、ビデオ会議、ファイル共有、Officeアプリでの共同編集といった機能がシームレスに統合されています。特に、WordやExcel、PowerPointを日常的に利用する企業にとっては、親和性が高く導入しやすいツールです。

(参照:日本マイクロソフト株式会社 公式サイト)

バックオフィス効率化ツール

経理や人事といった管理部門の業務を効率化するクラウドサービスです。

freee会計

「スモールビジネスを、世界の主役に。」をミッションに掲げるクラウド会計ソフトです。銀行口座やクレジットカードの明細を自動で取り込み、AIが仕訳を推測するため、簿記の知識が少ない人でも使いやすい設計になっています。請求書発行から会計帳簿の作成、決算書の出力までを一気通貫で行えます。

(参照:freee株式会社 公式サイト)

マネーフォワード クラウド

会計、請求書、経費精算、給与計算、勤怠管理など、バックオフィス業務全般をカバーするクラウドサービスのシリーズです。各サービスがシームレスに連携することで、データの二重入力をなくし、管理部門全体の業務効率化を実現します。企業の成長ステージに合わせて必要なサービスを追加していける拡張性も魅力です。

(参照:株式会社マネーフォワード 公式サイト)

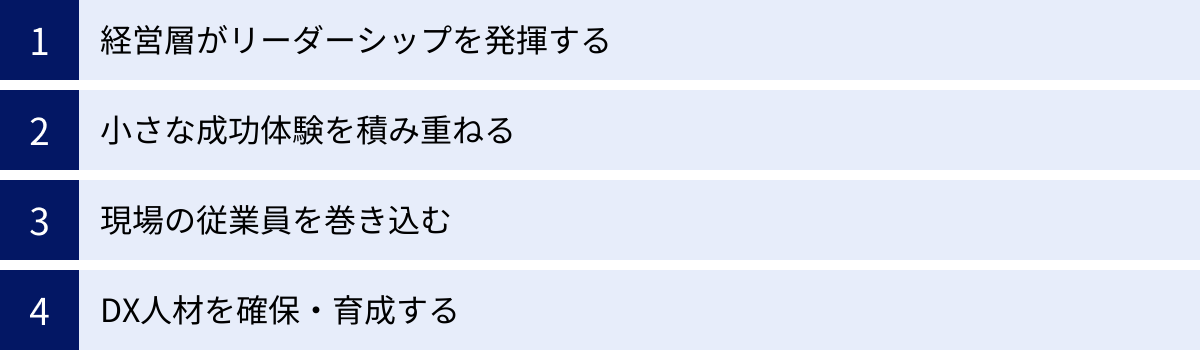

DXによる業務効率化を成功させるための4つのポイント

最新のツールを導入し、計画通りにプロジェクトを進めても、DXが必ず成功するとは限りません。技術的な側面以上に、組織の文化や人の意識といったソフト面が成否を分けます。ここでは、DXによる業務効率化を真に成功させるための本質的な4つのポイントを解説します。

① 経営層がリーダーシップを発揮する

DXは、単なるIT導入プロジェクトではなく、企業全体のビジネスモデルや組織文化を変革する経営課題です。そのため、現場の担当者やIT部門任せにしていては決して成功しません。経営トップ自らがDXの「旗振り役」となり、強いコミットメントを示すことが全ての前提となります。

経営層が果たすべき役割は多岐にわたります。

- ビジョンの提示: 「なぜDXをやるのか」「DXによって会社をどう変えたいのか」という明確なビジョンを、自らの言葉で繰り返し社内に発信する。

- リソースの確保: DX推進に必要な予算や人材を十分に確保し、プロジェクトチームに権限を委譲する。

- 部門間の調整: DXは部門間の壁を取り払うプロセスであり、時には部門間の利害対立が生じます。その際に、経営層がトップダウンで調整役を果たし、全社最適の視点から意思決定を下す。

- 失敗の許容: DXには試行錯誤がつきものです。短期的な成果が出なくても、挑戦したことを評価し、失敗から学ぶことを奨励する文化を醸成する。

経営層が「本気である」という姿勢を示すことで、初めて従業員は変革を自分ごととして捉え、安心して新しい取り組みに挑戦できるようになります。DXの成否は、経営層のリーダーシップにかかっていると言っても過言ではありません。

② 小さな成功体験を積み重ねる

いきなり全社規模の巨大なプロジェクトから始めようとすると、計画が複雑になりすぎたり、現場の抵抗が大きくなったりして、頓挫するリスクが高まります。DXを成功させる秘訣は、「スモールスタート」で小さな成功体験(スモールウィン)を積み重ねていくことです。

まずは、比較的成果が出やすく、関係者も少ない特定の業務や部署をパイロットケースとして選び、そこで目に見える効果を出すことを目指します。

例えば、

- ある営業チームでSFAを試験導入し、報告業務の時間が半減した。

- 経理部で経費精算システムを導入し、月初の精算処理にかかる時間が3日から1日に短縮された。

- 特定のプロジェクトチームでビジネスチャットを導入し、メールの量が8割削減され、意思決定が迅速になった。

こうした具体的な成功事例が生まれると、それが「DXは自分たちの仕事を楽にしてくれるものだ」というポジティブな証拠となり、他の部署の従業員の関心や協力を引き出しやすくなります。「あの部署でうまくいったなら、うちでもやってみたい」という自発的な声が上がるようになれば、しめたものです。

この小さな成功体験を社内で積極的に共有し、成功の要因を分析して横展開していくことで、DXの取り組みは雪だるま式に全社へと広がっていきます。焦らず、着実に、目に見える成果を積み上げていくアプローチが、結果的に大きな変革を成し遂げるための最も確実な道筋です。

③ 現場の従業員を巻き込む

DXは、経営層やIT部門だけで進められるものではありません。実際に日々の業務を行っているのは現場の従業員であり、彼らの協力なくしてDXの成功はあり得ません。トップダウンの号令だけで新しいシステムやルールを押し付けても、現場で使われなければ「宝の持ち腐れ」になってしまいます。

成功のためには、企画の初期段階から現場の従業員を積極的に巻き込むことが重要です。

- 課題のヒアリング: 現場が何に困っているのか、どこに非効率を感じているのかを丁寧にヒアリングする。現場の課題認識こそが、DXの出発点です。

- ツール選定への参加: 導入するツールを選定する際に、実際に使うことになる現場のメンバーにデモ版を試してもらい、フィードバックを求める。

- 目的・メリットの共有: なぜこの変革が必要なのか、新しいツールを導入することで現場の仕事がどのように楽になるのか、得られるメリットを具体的に、かつ繰り返し説明する。

- 導入後のサポート: 導入後に出てくる疑問や不満に対して、気軽に相談できる窓口を設け、丁寧に対応する。

現場の従業員を「変革の対象」としてではなく、「変革を共に進めるパートナー」として尊重する姿勢が求められます。彼らの意見や知見は、DXをより現実的で効果的なものにするための貴重な財産です。現場を巻き込み、当事者意識を高めることが、ツールの定着と持続的な改善サイクルの実現につながります。

④ DX人材を確保・育成する

DXを継続的に推進していくためには、それを担う人材が不可欠です。前述の通り、多くの企業がDX人材の不足に悩んでいますが、この課題への対処なくしてDXの持続的な成功は望めません。

人材の確保には、「外部からの採用」と「社内での育成」の2つのアプローチがあります。即戦力となる高度な専門人材は外部からの採用が有効ですが、採用市場での競争は激しく、自社の文化に馴染むかという課題もあります。したがって、中長期的には社内での人材育成に重点を置くことが極めて重要です。

社内育成の具体的な施策としては、以下のようなものが考えられます。

- リスキリング・アップスキリング: 全従業員を対象としたITリテラシー研修から、データサイエンティストやクラウドエンジニアといった専門職を育成するための高度なトレーニングプログラムまで、階層別に学習機会を提供する。

- 資格取得支援: DX関連の資格(例:ITストラテジスト、AWS/Azure認定資格など)の取得を奨励し、受験費用や学習教材の補助、合格時の報奨金などを制度化する。

- 実践の場の提供: OJT(On-the-Job Training)として、実際のDXプロジェクトに若手や未経験者をアサインし、実践を通じてスキルを習得させる。

- キャリアパスの整備: DXを推進する人材が、社内で正当に評価され、キャリアアップしていけるような人事制度やキャリアパスを明確にする。

DXは「技術」の問題であると同時に、「人」の問題です。自社の事業を深く理解した上で、デジタル技術を使いこなせる人材を社内に増やしていくことこそが、企業の競争力を根本から強化し、持続的なDXを実現するための最も確かな投資と言えるでしょう。

まとめ

本記事では、DXと業務効率化の関係性をはじめ、DXが求められる背景、メリット・デメリット、具体的なアイデア、そして成功のためのステップとポイントについて網羅的に解説してきました。

改めて要点を整理すると、以下のようになります。

- DXと業務効率化の関係: 業務効率化はDXを実現するための重要な手段であり、DXは業務効率化の先にあるビジネスモデルや企業文化の変革を目指すゴールです。

- DXの必要性: 労働人口の減少、多様な働き方への変化、そして「2025年の崖」といった、日本企業が直面する構造的な課題を克服するために、DXは不可欠な経営戦略です。

- DXのメリット: 生産性の向上やコスト削減といった直接的な効果に加え、新規事業の創出や従業員満足度の向上といった、企業の未来を創る上での重要な価値をもたらします。

- 成功への道筋: DXは、明確なビジョンと計画的なロードマップに基づき、経営層の強いリーダーシップのもと、現場を巻き込みながらスモールスタートで進めることが成功の鍵です。

DXは、一部の先進的な大企業だけのものではありません。むしろ、変化に迅速に対応する必要がある中小企業にこそ、大きなチャンスをもたらす可能性があります。最も重要なのは、完璧な計画を待つのではなく、まず自社の課題を一つでも見つけ、小さな一歩を踏み出してみることです。

ペーパーレス化、コミュニケーションツールの導入など、比較的始めやすいところから着手し、小さな成功体験を積み重ねていくことで、組織に変革への自信と機運が生まれます。この記事が、皆さまの会社でDXによる業務効率化を推進し、新たな成長軌道に乗るための一助となれば幸いです。