現代のビジネス環境は、デジタル技術の進化によってかつてないほどの速さで変化しています。この変化の波に乗り、企業が持続的に成長していくためには、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が不可欠です。そして、DXを成功に導く鍵となるのが、全社員が身につけるべき「DXリテラシー」です。

本記事では、DXリテラシーの基本的な定義から、なぜ今すべてのビジネスパーソンに必要なのか、その背景を詳しく解説します。さらに、経済産業省が示す「DXリテラシー標準」の内容を紐解きながら、具体的なスキルセットやマインドを解説。DXリテラシーを高めるための具体的なステップや学習方法、おすすめのサービスや資格まで、網羅的にご紹介します。この記事を読めば、DXリテラシーの全体像を理解し、自社や自身のスキルアップに向けた第一歩を踏み出せるでしょう。

目次

DXリテラシーとは

DXリテラシーという言葉を理解するためには、まずその根幹にある「DX(デジタルトランスフォーメーション)」と、比較対象となる「ITリテラシー」について正しく理解する必要があります。これらは似ているようで、その本質は大きく異なります。ここでは、それぞれの定義を明確にし、DXリテラシーが持つ独自の意味合いを明らかにしていきます。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の定義

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単にデジタルツールを導入することではありません。経済産業省が公表している「DX推進ガイドライン」では、DXを次のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

(参照:経済産業省「デジタルガバナンス・コード2.0」)

この定義からわかるように、DXの本質は「デジタル技術を活用した企業全体の変革」にあります。ポイントは以下の3つです。

- 目的は「競争上の優位性の確立」: DXは、IT化や業務効率化そのものがゴールではありません。最終的な目的は、変化する市場で勝ち残り、他社に対する競争上の優位性を築くことです。

- 手段は「データとデジタル技術の活用」: AI、IoT、クラウド、ビッグデータといった最新のデジタル技術を駆使して、これまでできなかったことを可能にします。

- 変革の対象は「企業活動のすべて」: 製品やサービス、ビジネスモデルだけでなく、業務プロセス、組織構造、さらには従業員の働き方や企業文化といった、目に見えない部分まで含めた抜本的な変革を意味します。

例えば、ある小売業が単にPOSレジを導入するのは「デジタル化(デジタイゼーション)」です。そのPOSデータを分析して在庫管理を最適化するのは「業務効率化(デジタライゼーション)」の段階です。しかし、DXはさらにその先を目指します。顧客の購買データやWeb上の行動データなどを組み合わせて分析し、一人ひとりに最適な商品を提案する新たなオンラインサービスを立ち上げたり、店舗での体験そのものをパーソナライズしたりすることで、顧客との関係性を再定義し、新たな収益モデルを創出することがDXです。

このように、DXは技術導入に留まらない、より戦略的で広範な経営課題と言えます。

ITリテラシーとの違い

DXの定義を理解すると、DXリテラシーとITリテラシーの違いも明確になります。両者の違いを理解することは、DX時代に求められるスキルを正しく把握する上で非常に重要です。

| 観点 | ITリテラシー | DXリテラシー |

|---|---|---|

| 定義 | デジタルツールやIT技術を「操作・活用する能力」 | デジタル技術を理解し、「ビジネスをどう変革するかを考え、実行する能力」 |

| 目的 | 業務の効率化、生産性の向上(手段の実行) | 新たな価値創造、ビジネスモデルの変革、競争優位性の確立(目的の構想と実現) |

| 主眼 | How(どのように使うか) | Why(なぜ変革が必要か) と What(何をすべきか) |

| 対象者 | 主に情報システム部門や特定の担当者(現在は全社員に求められる傾向) | 経営層から現場の従業員まですべてのビジネスパーソン |

| 具体例 | ・PC、スマホの基本操作 ・Word、Excel、PowerPointの操作 ・チャットツールやWeb会議システムの使用 ・情報検索能力 |

・自社のビジネス課題をデジタル技術でどう解決できるか考える ・データを分析し、業務改善や新サービス開発の仮説を立てる ・AIやIoTが自社の事業に与える影響を予測する ・アジャイル開発やデザイン思考などの手法を理解し、活用する |

簡単に言えば、ITリテラシーは「道具を使いこなす能力」であり、DXリテラシーは「道具を使って新しい価値を創造し、ビジネスを変革する能力」です。

ITリテラシーは、DXリテラシーの基礎となる重要なスキルです。PCや各種アプリケーションをスムーズに使えなければ、話は始まりません。しかし、それだけでは不十分です。例えば、Excelを高度に使いこなせる(ITリテラシーが高い)だけでは、そのデータからどのようなビジネスチャンスを見出し、どのようにアクションにつなげるか、という発想には至りません。

DXリテラシーを持つ人材は、「このデータを分析すれば、顧客の隠れたニーズがわかるかもしれない」「この定型業務は、RPA(Robotic Process Automation)を導入すれば自動化でき、もっと創造的な業務に時間を使えるのではないか」といったように、常にビジネス課題とデジタル技術を結びつけて考えることができます。

つまり、DXリテラシーとは、ITリテラシーを土台としながら、ビジネスの視点、顧客の視点、そして変革へのマインドセットを兼ね備えた、より高次元で複合的な能力なのです。だからこそ、IT部門だけでなく、営業、マーケティング、企画、人事など、あらゆる職種の社員に求められるスキルと言えます。

なぜ今、全社員にDXリテラシーが必要なのか

DXリテラシーが、単なるITスキルではなく、ビジネス変革を牽引する能力であることはご理解いただけたでしょう。では、なぜ今、このDXリテラシーが一部の専門家や経営層だけでなく、「全社員」に求められるようになったのでしょうか。その背景には、避けては通れない3つの大きな要因が存在します。

変化の激しいビジネス環境への対応

現代は「VUCA(ブーカ)の時代」と呼ばれています。VUCAとは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉で、予測困難で変化の激しい時代を象徴しています。

このVUCAの時代において、企業が生き残るためには、環境の変化をいち早く察知し、迅速かつ柔軟に対応する能力が不可欠です。デジタル技術の進化は、この変化をさらに加速させています。

- 顧客ニーズの多様化と高度化: スマートフォンの普及により、顧客はいつでもどこでも情報を収集し、商品を比較検討できるようになりました。個々の顧客に最適化された体験(パーソナライゼーション)が当たり前になり、画一的な商品やサービスでは満足させることが難しくなっています。

- 競争環境の激変: デジタル技術は、業界の垣根を低くしました。これまで全くの異業種だった企業が、データを武器に既存市場へ参入し、業界の常識を覆す(デジタル・ディスラプション)例が後を絶ちません。例えば、金融業界におけるFinTech企業の台頭や、自動車業界におけるIT企業の参入などが挙げられます。

- ビジネスサイクルの短期化: 新しいサービスが次々と生まれ、あっという間に陳腐化していきます。数年先を見越した長期計画だけでは、市場の変化に対応しきれません。

こうした激しい変化に対応するためには、経営層や一部の企画部門だけが戦略を考えていては間に合いません。顧客と最も近い距離にいる現場の社員一人ひとりが、変化の兆候を捉え、デジタル技術を活用してスピーディーに改善や新たな提案を行う必要があります。

例えば、営業担当者が顧客との対話の中で得た課題を、CRM(顧客関係管理)システムに入力するだけでなく、「この課題は、新しいアプリを開発すれば解決できるのではないか」と考え、開発部門に提案する。カスタマーサポート担当者が、問い合わせデータを分析し、「よくある質問に対するチャットボットを導入すれば、顧客満足度と業務効率を両立できる」と企画する。

このように、全社員が「自分ごと」としてDXを捉え、日々の業務の中で課題発見と解決策の立案ができる組織こそが、VUCAの時代を勝ち抜くことができるのです。そのために、全社員が共通言語としてDXリテラシーを持つことが不可欠となります。

「2025年の崖」問題と人材不足

日本企業が直面する喫緊の課題として、経済産業省が2018年のDXレポートで警鐘を鳴らした「2025年の崖」があります。これは、多くの企業が抱える既存の基幹システム(レガシーシステム)が、2025年頃を境に大きな技術的・人材的負債となり、国際競争力を失うだけでなく、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があるというシナリオです。

「2025年の崖」がもたらす主な問題は以下の通りです。

- システムの複雑化・ブラックボックス化: 長年の改修を重ねた結果、システムが複雑になりすぎて、全体像を把握できる人がいなくなってしまう。

- IT人材の不足と高齢化: 既存システムの保守・運用を担ってきたIT人材が2025年頃に定年を迎え、システムのノウハウが失われる。

- データ活用の障壁: 事業部門ごとにシステムがサイロ化(孤立化)しており、全社横断でのデータ活用が困難。

- 高い維持管理コスト: レガシーシステムの維持管理にIT予算の大部分が割かれ、AIやIoTといった新たなデジタル技術への投資ができない。

この「崖」を乗り越えるためには、レガシーシステムを刷新し、データを活用できる新しいIT基盤を構築する必要があります。しかし、この変革を担うべきDX人材は、社会全体で圧倒的に不足しています。外部から専門家を採用しようにも、人材獲得競争は激化しており、非常に困難です。

そこで重要になるのが、社内人材の育成です。自社のビジネスや業務を熟知した既存の社員がDXリテラシーを身につけることで、外部の専門家にはない強みを発揮できます。彼らは、自社のどこに課題があり、どの業務をデジタル化すれば効果が大きいかを肌感覚で理解しています。

つまり、「2025年の崖」という待ったなしの課題と、深刻なDX人材不足という現状を乗り越えるためには、外部からの採用に頼るだけでなく、全社員を対象としたリスキリング(学び直し)を通じて、社内にDXの担い手を育成していくアプローチが不可欠なのです。

全社一丸となったDX推進の実現

DXは、情報システム部門だけが主導して成功するものではありません。むしろ、情報システム部門だけで進めようとすると、現場のニーズと乖離したシステムが導入されたり、現場の従業員から「またよくわからないシステムを押し付けられた」と反発を招いたりして、失敗に終わるケースが多々あります。

真のDXを成功させるには、経営層の強いリーダーシップのもと、全部門が連携し、全社一丸となって取り組むことが絶対条件です。

- 経営層: DXによって自社をどのような姿に変えたいのか、明確なビジョンと戦略を示す。

- 事業部門(営業、マーケティングなど): 顧客や市場の変化を捉え、デジタル技術を活用した新しいサービスや業務プロセスのアイデアを出す。

- 管理部門(人事、経理など): 働き方の変革や、DX人材の育成・評価制度の構築、データに基づいた経営判断の支援などを行う。

- 情報システム部門: 各部門のニーズを技術的に実現し、安定的でセキュアなIT基盤を提供する。

このように、それぞれの部門がそれぞれの立場で役割を果たす必要があります。しかし、もし社員のDXリテラシーに大きなばらつきがあればどうなるでしょうか。

事業部門は「AIで何かすごいことをやりたい」と漠然とした要求を出し、情報システム部門は「具体的に何がしたいのかわからない」と困惑する。経営層は「なぜDXが進まないんだ」と苛立ち、現場は「今のやり方で十分だ」と変化を拒む。これでは、部門間の対話は成り立たず、DXは前に進みません。

全社員がDXリテラシーを身につけることで、初めて部門の壁を越えた共通言語での対話が可能になります。「なぜDXが必要なのか(Why)」という目的意識を共有し、「どのような技術(What)を」「どのように活用(How)すれば」自社の課題を解決できるのかを、それぞれの立場で考え、建設的に議論できるようになります。

全社員がDXの「当事者」となること。それこそが、DXを絵に描いた餅で終わらせず、真の企業変革へとつなげるための最も重要な鍵なのです。

経済産業省が示す「DXリテラシー標準」とは

DXの重要性が高まる中、多くの企業や個人が「具体的に何を学べばよいのか」という課題に直面しています。その道しるべとして、経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が策定したのが「DXリテラシー標準(DSS-L)」です。これは、すべてのビジネスパーソンが身につけるべきDXに関するリテラシーの指針を示したもので、企業の人材育成や個人の学習目標設定において非常に役立ちます。

DXリテラシー標準が目指すもの

「DXリテラシー標準(正式名称:デジタルスキル標準 ver.1.0 DXリテラシー標準)」が策定された背景には、前述した「2025年の崖」やDX人材不足といった課題があります。DXを全社的に推進するためには、専門家だけでなく、働く人一人ひとりがDXを正しく理解し、自分ごととして捉え、行動を起こす必要があります。

DXリテラシー標準は、そのための「共通言語」や「学習の地図」としての役割を担います。その主な目的は以下の通りです。

- DX推進の土壌づくり: 全てのビジネスパーソンがDXに関する基本的な知識やマインドを身につけることで、組織全体でDXを推進するための基盤(土壌)を整えること。専門家が活躍するためにも、周囲の理解と協力は不可欠です。

- 学習の方向性の提示: DXの範囲は非常に広く、どこから手をつければよいか分かりにくいものです。DXリテラシー標準は、学ぶべき項目を体系的に示しており、個人や企業が効率的に学習を進めるためのガイドラインとなります。

- マインドセットの醸成: DXリテラシー標準は、単なる知識やスキルだけでなく、変化に対応する姿勢や協働性といった「マインド・スタンス」の重要性を強調しています。技術の変化に対応し続けるための学習意欲や、失敗を恐れずに挑戦する姿勢こそが、DX時代を生き抜く上で不可欠であるというメッセージが込められています。

重要なのは、DXリテラシー標準が「IT専門家ではない、あらゆる職種のビジネスパーソン」を対象としている点です。経営者、企画、営業、人事、製造現場の担当者など、誰もがこの標準を参考に自身のスキルセットを見直し、向上させていくことが期待されています。これにより、組織全体のDXに対する感度が高まり、ボトムアップでの改善提案やイノベーションが生まれやすい文化が醸成されるのです。

参照:経済産業省「デジタルスキル標準 ver.1.0」

DX推進スキル標準(DSS-P)との関係性

経済産業省は、DXリテラシー標準(DSS-L)と同時に「DX推進スキル標準(DSS-P)」も策定しています。この2つの標準の違いと関係性を理解することは、自社の人材育成戦略を考える上で非常に重要です。

| 標準 | DXリテラシー標準(DSS-L) | DX推進スキル標準(DSS-P) |

|---|---|---|

| 正式名称 | デジタルスキル標準 ver.1.0 DXリテラシー標準 | デジタルスキル標準 ver.1.0 DX推進スキル標準 |

| 対象者 | 全てのビジネスパーソン(経営層、管理職、新入社員まで全員) | DXを推進する専門人材 |

| 役割・目的 | DX推進の土壌づくり。DXに関する共通の理解とマインドの醸成。 | DXを牽引・実行する人材の育成・確保。具体的な変革の推進。 |

| スキルのレベル | 基礎的な知識、スキル、マインド | 専門的な知識、実践スキル |

| 人材のイメージ | ・DXの必要性を理解し、自身の業務に活かそうとする人 ・DX推進の取り組みに協力的な人 |

・ビジネスアーキテクト ・データサイエンティスト ・サイバーセキュリティ ・ソフトウェアエンジニア ・デザイナー |

| 位置づけ | DX人材のピラミッドの土台 | DX人材のピラミッドの中核・頂点 |

例えるなら、DXリテラシー標準(DSS-L)が「国民全員が学ぶ読み書きそろばん」のようなものであり、DX推進スキル標準(DSS-P)は「特定の分野の専門家になるためのカリキュラム」のような関係です。

DSS-Pでは、DXを推進する中心的な役割を担う人材を5つの「人材類型」(ビジネスアーキテクト、デザイナー、データサイエンティスト、ソフトウェアエンジニア、サイバーセキュリティ)に分類し、それぞれに求められる専門的なスキル項目を詳細に定義しています。これらの専門家がその能力を最大限に発揮するためには、組織全体にDSS-Lで示されるような基礎的なリテラシーが浸透していることが前提となります。

現場の社員がDXリテラシー(DSS-L)を身につけ、データに基づいた課題を発見・提案し、それを専門家(DSS-Pを持つ人材)が高度な技術で実現・実装する。このような連携プレーが、理想的なDX推進の形です。

したがって、企業はまず全社員を対象にDXリテラシー標準(DSS-L)に基づいた教育を行い、組織全体の底上げを図ることが第一歩です。その上で、戦略的に重要な領域において、DX推進スキル標準(DSS-P)で定義されるような高度専門人材を育成・確保していくという、二段構えのアプローチが効果的です。DSS-Lは全社的な「横」の展開、DSS-Pは特定領域の「縦」の深掘りと捉えると分かりやすいでしょう。

DXリテラシーを構成する4つの要素

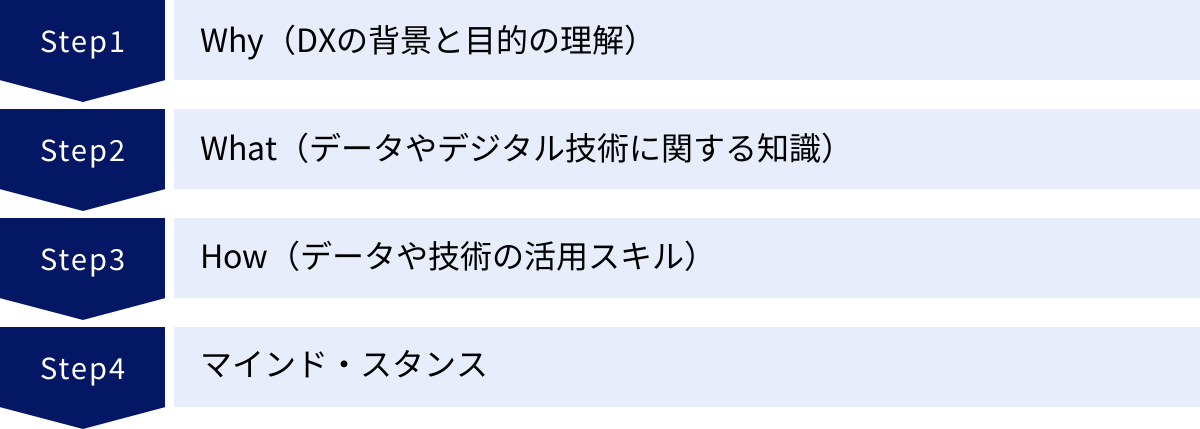

経済産業省の「DXリテラシー標準」は、DXリテラシーを大きく4つの要素に分類しています。それは「Why(なぜ)」「What(何を)」「How(どのように)」そして、それらすべての土台となる「マインド・スタンス」です。このフレームワークを理解することで、DXリテラシーの全体像を体系的に把握し、バランスの取れたスキル習得を目指せます。

①Why(DXの背景と目的の理解)

DXリテラシーの出発点は、「Why」、すなわち「なぜ今、DXが必要なのか」という背景を深く理解することです。技術の導入や業務改善は、この「Why」への共感がなければ、単なる手段の目的化に陥ってしまいます。全社員がDXの必要性を自分ごととして捉えるための、最も重要な要素です。

社会・顧客・競争環境の変化

「Why」の理解とは、具体的には社会やビジネスを取り巻く環境がどのように変化しているかを認識することです。

- 社会の変化: 少子高齢化による労働人口の減少、地球環境問題への意識の高まり、パンデミックによるライフスタイルの変容など、社会構造そのものが大きく変化しています。これらのマクロな変化は、企業活動の前提を覆し、新たなビジネスチャンスやリスクを生み出しています。

- 顧客の変化: 顧客はもはや単なる「消費者」ではありません。デジタルツールを駆使して情報を集め、自ら発信し、企業と双方向のコミュニケーションを求める「パートナー」へと変化しています。モノを所有すること(所有)から、サービスを利用すること(利用、コト消費)へと価値観がシフトしており、サブスクリプションモデルのような継続的な関係性を築くビジネスが主流になりつつあります。

- 競争環境の変化: 前述の通り、デジタル・ディスラプションによって、業界の垣根は溶け出しています。GAFAM(Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft)に代表されるプラットフォーマーが様々な業界に進出し、既存のビジネスモデルを破壊しています。自社の競争相手は、もはや同業者だけではないという認識が不可欠です。

これらの変化を理解することで、「我々の会社も変わらなければ生き残れない」という危機感と、「この変化をチャンスに変えるためにDXが必要なのだ」という目的意識が生まれます。

②What(データやデジタル技術に関する知識)

「Why」を理解したら、次はDXを実現するための道具である「What」、すなわちデータやデジタル技術に関する基本的な知識を学びます。エンジニアのように深い技術的理解は必要ありませんが、どのような技術があり、それぞれが何を得意とし、ビジネスにどのようなインパクトを与えるのかを大まかに把握しておくことが重要です。

データとAI

DXの中核をなすのがデータ活用です。そして、そのデータを価値に変える強力なツールがAI(人工知能)です。

- データ: 勘や経験だけに頼るのではなく、客観的なデータに基づいて意思決定を行う「データドリブン」なアプローチが求められます。顧客データ、販売データ、Webサイトのアクセスログ、センサーデータなど、企業内外に存在する様々なデータを収集・分析することで、新たなインサイト(洞察)を得られます。

- AI: AIは、大量のデータからパターンを学習し、予測や識別、最適化などを行う技術です。需要予測、画像認識による検品、チャットボットによる顧客対応、個々の顧客へのレコメンデーションなど、応用範囲は非常に広いです。AIが「何ができるのか」を知ることで、自社の業務をどう変革できるかのアイデアが広がります。

クラウドとネットワーク

クラウドとネットワークは、データやAIを利活用するためのITインフラ(基盤)です。

- クラウド: サーバーやソフトウェアを自社で保有するのではなく、インターネット経由でサービスとして利用する形態です。初期投資を抑え、必要な時に必要な分だけ利用できるため、スピーディーなシステム構築が可能です。SaaS(ソフトウェア)、PaaS(プラットフォーム)、IaaS(インフラ)といった提供形態の違いを理解しておくと便利です。

- ネットワーク: 5GやWi-Fi 6といった高速・大容量・低遅延の通信技術は、IoTデバイスから大量のデータをリアルタイムに収集したり、高精細な映像をやり取りしたりすることを可能にし、新たなサービスの創出を支えます。

ハードウェアとソフトウェア

- ハードウェア: PCやスマートフォンだけでなく、工場の機械や家電、自動車など、あらゆるモノがインターネットにつながるIoT(Internet of Things)の概念を理解することが重要です。IoTデバイスから収集されるデータは、遠隔監視や予兆保全、新たなサービス開発の源泉となります。

- ソフトウェア: ユーザーの要求に応じて迅速に開発・改善を繰り返す「アジャイル開発」や、異なるシステムやサービスを連携させる「API(Application Programming Interface)」といった考え方は、DX時代のソフトウェア開発の主流です。これらの概念を理解することで、事業部門と開発部門の円滑な連携が促進されます。

セキュリティ

DXを進める上で、サイバーセキュリティの確保は絶対条件です。データ活用が進むほど、情報漏洩やサイバー攻撃のリスクも高まります。

- 基本的な脅威: マルウェア、ランサムウェア、フィッシング詐欺、標的型攻撃など、代表的なサイバー攻撃の手法と、それがビジネスに与える深刻な影響を理解しておく必要があります。

- 対策の基本: 「IDとパスワードの適切な管理」「不審なメールやURLを開かない」「ソフトウェアを常に最新の状態に保つ」といった基本的な対策は、全社員が徹底すべき事項です。セキュリティは専門家任せではなく、全員で守るものという意識が不可欠です。

③How(データや技術の活用スキル)

「Why」を理解し、「What」の知識を得た上で、それらを実際に「How」、すなわちどのように使って価値を生み出すかという実践的なスキルが求められます。

ツールの基本的な使い方

まずは、日常業務で使われる基本的なデジタルツールを不自由なく使いこなせるスキルです。これらはITリテラシーの範疇に含まれますが、DXリテラシーの土台として不可欠です。

- Officeソフト(Word, Excel, PowerPoint)

- ビジネスチャット(Slack, Microsoft Teamsなど)

- Web会議システム(Zoom, Google Meetなど)

- クラウドストレージ(Google Drive, Dropboxなど)

- BIツール(Tableau, Power BIなど)の基本的な操作

これらのツールを使いこなすことで、コミュニケーションの効率化や情報共有の迅速化が図れます。

データに基づいた価値の創造

収集したデータをただ眺めるだけでなく、そこからビジネスに役立つ価値を生み出すプロセスを理解し、実践するスキルです。

- 課題発見: まず、業務上の課題や顧客のニーズを明確にします。

- データ収集・加工: 課題解決に必要なデータを特定し、収集・整理します。

- データ分析・可視化: ExcelのピボットテーブルやBIツールなどを用いてデータを分析し、グラフなどで分かりやすく可視化します。

- 仮説構築・施策立案: 分析結果からインサイトを導き出し、「こうすればもっと良くなるのではないか」という仮説を立て、具体的なアクションプランに落とし込みます。

- 実行・効果検証: 施策を実行し、その結果を再びデータで検証し、次の改善につなげます。

このサイクルを回す能力こそが、データドリブンな価値創造の中核です。

プロセスやアプローチの理解

DX時代の不確実性の高いプロジェクトを成功に導くための、新しい考え方や手法を理解することも重要です。

- デザイン思考: ユーザー(顧客)の視点に立ち、観察や共感を通じて本質的な課題を発見し、解決策を創造していくアプローチ。

- アジャイル: 最初から完璧な計画を立てるのではなく、「計画→設計→実装→テスト」という短いサイクルを繰り返しながら、柔軟に仕様変更に対応し、プロダクトを継続的に改善していく開発手法。

- リーンスタートアップ: 「構築→計測→学習」のサイクルを高速で回し、最小限のコストと時間で顧客のニーズを検証しながら、製品やサービスを開発していく手法。

これらのアプローチは、失敗から学び、素早く方向転換することを前提としており、変化の激しい時代に非常に有効です。

④マインド・スタンス

最後に、これら「Why」「What」「How」のすべてを支える土台となるのが、個人の「マインド・スタンス」です。いくら知識やスキルがあっても、それを活用しようという姿勢がなければ宝の持ち腐れになってしまいます。

変化を楽しむ姿勢

DXは、常に変化を伴います。新しい技術が登場し、仕事のやり方が変わり、時には失敗も経験します。こうした変化を「面倒なこと」「怖いこと」と捉えるのではなく、「新しい挑戦の機会」「自己成長のチャンス」と前向きに捉え、楽しむ姿勢が何よりも重要です。

継続的に学び続ける意欲

デジタル技術は日進月歩で進化します。一度学んだ知識はあっという間に古くなってしまいます。特定の資格を取って終わりではなく、常に新しい情報にアンテナを張り、自ら進んで学び続ける「アンラーニング(学習棄却)」と「リスキリング(学び直し)」の意欲が不可欠です。

他者と協力する協働性

DXは、一人の天才が成し遂げるものではありません。多様な専門性を持つメンバーが、それぞれの知識やスキルを持ち寄り、協力することで初めて大きな成果が生まれます。部門や役職の壁を越え、オープンに意見を交わし、互いを尊重し、チームとして成果を出すことを目指す協働性が求められます。

これら4つの要素は、それぞれが独立しているのではなく、相互に関連し合っています。強固な「マインド・スタンス」を土台に、「Why」で方向性を定め、「What」の知識を武器に、「How」のスキルで実践していく。このサイクルを回し続けることこそが、DXリテラシーの本質と言えるでしょう。

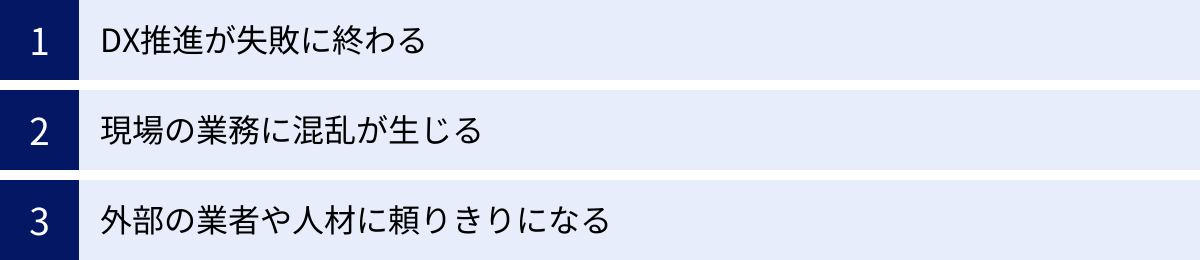

DXリテラシーが低いと起こりうる3つの問題

全社的にDXリテラシーが低いままDXを推進しようとすると、様々な問題が発生し、最悪の場合、多額の投資が無駄になるだけでなく、企業経営そのものに深刻なダメージを与えかねません。ここでは、DXリテラシーの欠如が引き起こす典型的な3つの問題について解説します。

①DX推進が失敗に終わる

最も深刻な問題は、DXプロジェクトそのものが頓挫、あるいは形骸化し、失敗に終わってしまうことです。DXリテラシーの欠如は、DX失敗の様々な要因の根源となります。

- 目的の欠如と手段の目的化: 経営層が「とにかくAIを導入しろ」「DXをやっている感を出せ」といった号令をかけるだけで、「なぜDXをやるのか」「それによって何を実現したいのか」というビジョンが共有されていないケースです。この場合、現場は目的がわからないままツールの導入を進めることになりがちです。結果として、誰も使わない高価なシステムが導入されたり、特定の業務がわずかに効率化されただけで「DXは完了した」と勘違いしたりするなど、「手段の目的化」に陥ります。これでは、本来の目的であるビジネスモデルの変革や競争優位性の確立には到底至りません。

- 経営層と現場の断絶: 経営層はDXの重要性を理解しているものの、現場の従業員のDXリテラシーが低い場合、両者の間に大きな溝が生まれます。経営層は「なぜ現場は動かないのか」と苛立ち、現場は「またトップダウンでよくわからない指示が来た」「今のやり方を変えたくない」と抵抗します。DXの必要性に対する共通認識がないため、建設的な対話が生まれず、改革は進みません。

- 効果の出ない部分的なIT投資: 各部署がそれぞれの判断で、場当たり的にITツールを導入するケースも問題です。一見、業務は効率化されているように見えますが、全社的な視点で見ると、部署ごとにデータがサイロ化し、連携が取れなくなってしまいます。例えば、マーケティング部門はMAツール、営業部門はSFAツールをバラバラに導入し、顧客データが二重管理されている、といった状況です。全体最適の視点が欠如しているため、投資対効果は限定的となり、真のトランスフォーメーションにはつながりません。

②現場の業務に混乱が生じる

DXリテラシーが低い状態で新しいツールやシステムが導入されると、効率化どころか、かえって現場の業務に混乱を招き、生産性を低下させてしまうことがあります。

- ツールの形骸化・未活用: 新しいシステムが導入されても、従業員がその使い方を理解できなかったり、導入のメリットを感じられなかったりすると、結局は使われなくなってしまいます。例えば、情報共有を促進するためにビジネスチャットを導入したにもかかわらず、一部の社員しか使わず、結局メールや口頭でのやり取りが温存されてしまうケースです。これでは、ツール導入のコストが無駄になるだけでなく、ツールを使っている人と使っていない人の間で情報の格差が生まれ、業務連携に支障をきたします。

- 非効率な業務プロセスの発生: 使い方を十分に理解しないままツールを導入すると、かえって作業工数が増えてしまうことがあります。例えば、ペーパーレス化のためにワークフローシステムを導入したのに、「念のため紙でも印刷して承認印をもらう」といった二重の作業が発生するケースです。これは、ツールの機能や目的を理解せず、従来のやり方をデジタルに置き換えただけで、業務プロセスそのものの見直しが行われていないために起こります。結果として、現場の負担は増え、DXに対する不信感が募るという悪循環に陥ります。

- セキュリティインシデントの増加: 全社員がセキュリティに関する基本的なリテラシーを持っていないと、サイバー攻撃の格好の標的となります。フィッシングメールに騙されてID・パスワードを盗まれたり、無料のフリーWi-Fiに安易に接続して通信内容を傍受されたり、許可されていないクラウドサービスを業務で利用(シャドーIT)して情報漏洩を引き起こしたりするなど、一人の従業員の不用意な行動が、会社全体に致命的な損害を与える可能性があります。DXによって利便性が向上する一方で、リスクも増大することを全社員が理解し、適切に行動することが不可欠です。

③外部の業者や人材に頼りきりになる

社内にDXに関する知見を持つ人材がいないため、DXの企画から実行、運用までのすべてを外部のITベンダーやコンサルティングファームに丸投げしてしまうケースも少なくありません。一見、手っ取り早い解決策に見えますが、長期的には多くの弊害を生みます。

- ベンダーロックインとコストの増大: 特定のベンダーに依存してしまうと、システムの改修や更新の際に、そのベンダーの言い値で契約せざるを得ない「ベンダーロックイン」の状態に陥りやすくなります。また、社内にシステムの仕様を理解している人がいないため、些細な変更でも外部に依頼する必要があり、運用コストが継続的に膨らんでいきます。

- ビジネスの実態と乖離したシステムの構築: 外部のベンダーはITの専門家ではあっても、自社のビジネスや業務の細かいニュアンスまですべてを理解しているわけではありません。社内から的確な要件定義ができないと、現場の実態に合わない、使い勝手の悪いシステムが出来上がってしまうリスクがあります。結果として、導入したものの使われない「塩漬けシステム」と化してしまうのです。

- 社内にノウハウが蓄積されない: 最も大きな問題は、DXの取り組みを通じて得られるはずの知見やノウハウが、すべて外部ベンダーの中に留まってしまい、自社内に全く蓄積されないことです。これでは、いつまで経っても自社の力でDXを推進できるようにはなりません。外部の力を借りることは重要ですが、それはあくまでパートナーとしてであり、主体は自社にあるべきです。自社でDXの舵取りができるようになるためには、社員のDXリテラシーを高め、内製化できる部分を増やしていくことが不可欠なのです。

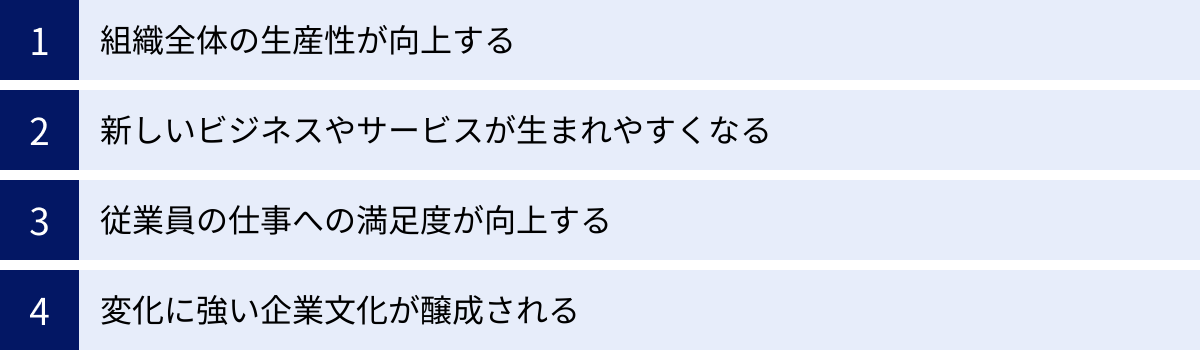

企業が社員のDXリテラシーを高めるメリット

社員のDXリテラシー向上は、単なるコストや義務ではなく、未来に向けた戦略的な「投資」です。この投資は、企業の競争力を根本から強化し、持続的な成長を実現するための数多くのメリットをもたらします。ここでは、代表的な4つのメリットを具体的に解説します。

組織全体の生産性が向上する

全社員のDXリテラシーが向上すると、日々の業務における非効率が劇的に改善され、組織全体の生産性が大きく向上します。これは、DXの成果として最も分かりやすく、早期に実感できるメリットの一つです。

- 定型業務の自動化と効率化: 多くの職場には、いまだに手作業で行われている報告書の作成、データの転記、伝票処理といった定型業務が存在します。DXリテラシーを持つ社員は、RPA(Robotic Process Automation)やExcelマクロ、各種SaaSツールなどを活用して、これらの単純作業を自動化・効率化することができます。これにより、これまで単純作業に費やしていた時間を、より付加価値の高い創造的な業務に振り向けることが可能になります。

- データに基づいた迅速な意思決定: 勘や経験だけに頼るのではなく、データという客観的な事実に基づいて意思決定を行う文化が根付きます。例えば、営業チームがCRMやSFAのデータを分析して効果的なアプローチ先を特定したり、マーケティングチームがWeb解析データから顧客のニーズを読み解いてキャンペーンを企画したりすることが当たり前になります。データに基づいた議論は、主観的な意見の対立を避け、より迅速で的確な意思決定を促進します。

- 円滑なコミュニケーションと情報共有: ビジネスチャットやWeb会議システム、クラウドストレージなどを全社員が適切に使いこなすことで、時間や場所にとらわれない円滑なコミュニケーションが実現します。これにより、部門間の連携がスムーズになり、承認プロセスのスピードも向上します。必要な情報がサイロ化せず、リアルタイムで共有されることで、組織全体としての動きが俊敏になります。

新しいビジネスやサービスが生まれやすくなる

DXリテラシーは、既存業務の効率化に留まらず、企業の未来を創るイノベーションの源泉となります。

- 現場起点のアイデア創出: 顧客と日々接している現場の社員は、顧客が抱える真の課題や、まだ満たされていないニーズ(アンメットニーズ)を最もよく知っています。彼らがDXリテラシーを身につけることで、「この課題は、あのデジタル技術を使えば解決できるのではないか」「データをこう活用すれば、新しいサービスが作れるかもしれない」といった、現場ならではの視点を活かしたアイデアが生まれやすくなります。

- 異業種の成功事例からの着想: DXリテラシーを持つ社員は、自社業界の常識にとらわれず、他業界で成功しているデジタルを活用したビジネスモデルに関心を持ちます。例えば、「食品業界だが、アパレル業界のサブスクリプションモデルを応用できないか」「建設業界だが、IT業界のアジャイル開発の手法をプロジェクト管理に取り入れられないか」といった、業界の垣根を越えた発想が、破壊的イノベーションのきっかけとなることがあります。

- 試行錯誤を許容する文化の醸成: DX推進で多用されるアジャイルやリーンスタートアップといった手法は、小さな失敗を繰り返しながら素早く学習し、成功確率を高めていくアプローチです。全社的にこうしたマインドが浸透すると、失敗を恐れずに新しいことに挑戦する文化が生まれます。小さな成功体験が積み重なることで、社員はさらに積極的に新しいアイデアを試すようになり、組織全体のイノベーション創出力が向上します。

従業員の仕事への満足度が向上する

社員のDXリテラシー向上は、企業の業績だけでなく、働く従業員一人ひとりのエンゲージメントや満足度にも良い影響を与えます。

- 単純作業からの解放と創造的業務へのシフト: 前述の通り、定型業務が自動化されることで、従業員はより人間的な思考や創造性が求められる仕事に集中できるようになります。「誰でもできる仕事」から「自分だからこそできる仕事」へと業務内容が変化することは、仕事のやりがいや自己肯定感の向上に直結します。

- スキルアップによる自己成長実感: 会社が提供する学習機会を通じて、新しい知識やスキルを習得することは、従業員にとって大きな自己成長の実感につながります。自身の市場価値が高まっていると感じることは、仕事へのモチベーションを高め、会社への帰属意識(エンゲージメント)を強める効果があります。成長機会を提供する企業は、優秀な人材にとって魅力的であり、リテンション(人材定着)率の向上にも貢献します。

- 自律的な働き方の実現: DXツールを活用することで、時間や場所に縛られない柔軟な働き方が可能になります。また、データに基づいて自ら判断し、業務を進めることができるようになるため、従業員の自律性が高まります。マイクロマネジメントから解放され、自らの裁量で仕事を進められる環境は、従業員の満足度を大きく向上させます。

変化に強い企業文化が醸成される

最終的に、全社的なDXリテラシー向上は、予測困難な時代を生き抜くための「変化に強い企業文化」を醸成することにつながります。

- 学習する組織への変革: デジタル技術は常に進化し続けるため、DXリテラシーの向上には継続的な学習が不可欠です。このプロセスを通じて、組織全体に「学び続けることが当たり前」という文化が根付きます。このような「学習する組織」は、外部環境の変化に対して自己変革を続けることができ、持続的な競争力を維持できます。

- 心理的安全性の高い職場環境: DX推進には、部門を超えた連携や、失敗を恐れない挑戦が不可欠です。これを実現するためには、誰もが気兼ねなく意見を言え、安心して挑戦できる「心理的安全性」の高い職場環境が求められます。DXリテラシー向上に向けた全社的な取り組みは、共通の目標に向かって協力する経験を通じて、こうしたオープンなコミュニケーションと相互信頼の文化を育むきっかけとなります。

- レジリエンス(回復力)の強化: 全社員が変化を前向きに捉え、自律的に課題解決に取り組める組織は、予期せぬ危機や環境変化に直面した際のレジリエンス(しなやかな回復力)が高まります。一部のリーダーに依存するのではなく、組織全体で変化を乗り越える力を持つことが、企業の持続可能性を確かなものにするのです。

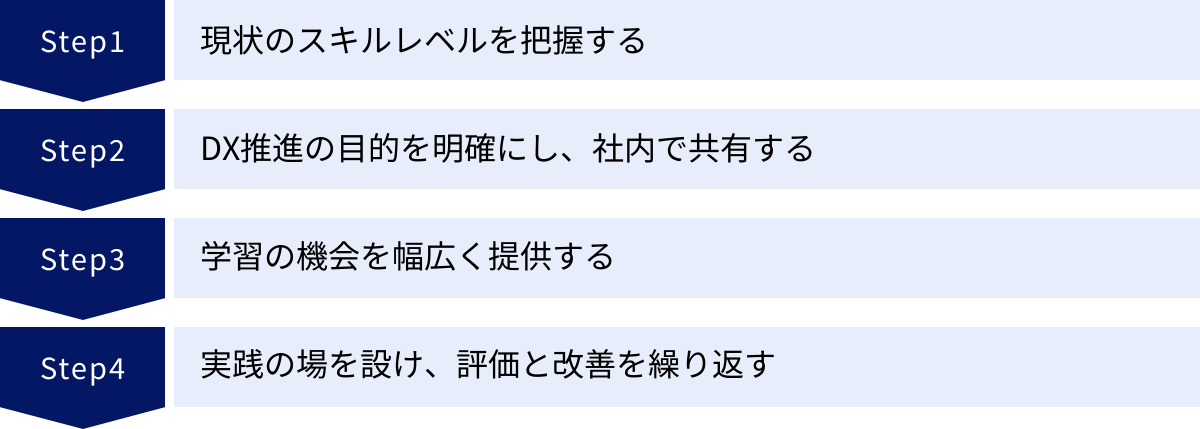

社員のDXリテラシーを高めるための4ステップ

社員のDXリテラシー向上は、一朝一夕に実現するものではありません。場当たり的な研修を行うだけでは効果は限定的です。自社の状況に合わせて、戦略的かつ継続的なアプローチを取ることが成功の鍵となります。ここでは、実効性の高い育成プランを構築するための普遍的な4つのステップを紹介します。

①ステップ1:現状のスキルレベルを把握する

何事も、まずは現在地を知ることから始まります。効果的な育成計画を立てるためには、全社員のDXリテラシーが現在どのレベルにあるのかを客観的に評価し、可視化することが不可欠です。

- アセスメントツールの活用: 現在、多くの企業がDXリテラシーを測定するためのアセスメントツールや診断サービスを提供しています。これらのツールは、経済産業省の「DXリテラシー標準」に準拠しているものが多く、知識、スキル、マインドといった観点から多角的に個人のレベルを測定できます。個人別のスコアやレポートだけでなく、部署別、役職別といった形で組織全体の強み・弱みを分析できるため、育成計画の根拠として非常に有効です。

- アンケートや自己申告: ツール導入が難しい場合は、独自のアンケートを作成して実施する方法もあります。「AIという言葉の意味を説明できるか」「クラウドストレージを業務で利用しているか」「データ分析に基づいて業務改善提案をしたことがあるか」といった具体的な質問を用意し、自己評価をしてもらいます。ツールほどの客観性はありませんが、社員自身の意識レベルや学習ニーズを把握する上では有効な手段です。

- 分析と課題の特定: 収集したデータを分析し、「どの部署で特にデータ活用スキルが不足しているか」「若手と管理職でマインドセットにどのようなギャップがあるか」といった、組織全体の課題を具体的に特定します。この分析結果が、次のステップ以降で策定する育成目標や研修内容の重要なインプットとなります。やみくもに全員に同じ研修を受けさせるのではなく、課題に基づいて、ターゲットを絞った効果的な施策を打つことが重要です。

②ステップ2:DX推進の目的を明確にし、社内で共有する

スキルレベルを把握したら、次は「何のためにDXリテラシーを高めるのか」という目的を明確にし、それを全社員に共有します。目的が腹落ちして初めて、社員は主体的に学習に取り組むことができます。

- 経営ビジョンとの連動: DXはそれ自体が目的ではありません。自社の中長期的な経営ビジョンや事業戦略と密接に結びついている必要があります。「3年後に売上を20%向上させるために、データドリブンなマーケティング体制を構築する」「顧客満足度No.1を目指し、パーソナライズされた顧客体験を提供する」といった、具体的で魅力的な未来像を掲げます。

- DXで目指す姿(To-Beモデル)の具体化: 経営ビジョンに基づき、DXによって自社のビジネスや業務がどのように変わるのかを具体的に描きます。例えば、「営業担当者は、AIによる顧客分析レポートを元に、訪問前に最適な提案を準備できる」「製造現場では、IoTセンサーで設備の予兆保全を行い、ダウンタイムをゼロにする」といったように、社員が自分の仕事の変化をイメージできるレベルまで具体化することが重要です。

- トップからの継続的なメッセージ発信: 明確化された目的やビジョンは、一度伝えて終わりではいけません。社長や役員が、朝礼や社内報、全社ミーティングなど、あらゆる機会を捉えて繰り返し、自分の言葉で情熱をもって語り続けることが不可欠です。トップの本気度が伝わることで、社員は「これは会社にとって本気の取り組みなのだ」と認識し、DXを自分ごととして捉えるようになります。

③ステップ3:学習の機会を幅広く提供する

目的が共有され、学習意欲が高まったところで、いよいよ具体的な学習機会を提供します。ここで重要なのは、社員の役職、職種、現在のスキルレベル、そして個人の学習スタイルに合わせて、多様な選択肢を用意することです。画一的な研修プログラムだけでは、すべての社員のニーズを満たすことはできません。

- eラーニングの導入: 全社員向けの基礎知識習得には、時間や場所を選ばずに学べるeラーニングが非常に効果的です。「DXリテラシー標準」の各項目を網羅したパッケージ講座を導入すれば、体系的かつ効率的に知識の底上げが図れます。

- 階層別・職種別研修の実施: 新入社員、若手、管理職、経営層といった階層ごと、また営業、マーケティング、人事といった職種ごとに、求められるDXリテラシーは異なります。それぞれの役割に特化した研修プログラム(集合研修やワークショップ)を設計・実施することで、より実践的なスキル習得を促します。例えば、管理職向けには「DX推進のためのチームマネジメント」、営業向けには「SFAを活用したデータドリブン営業」といったテーマが考えられます。

- 資格取得支援制度の導入: ITパスポートやDX検定といった資格の取得を奨励し、受験料の補助や合格報奨金などの制度を設けることも有効です。明確なゴールがあることで、社員の学習モチベーションを維持しやすくなります。

- 社内勉強会やコミュニティ活動の促進: 社員が自発的に学び合う文化を醸成することも重要です。特定のテーマ(例:BIツールの使い方、AIの最新動向など)について有志で集まる勉強会を支援したり、社内SNSにDXに関する情報交換を行うコミュニティを作ったりすることで、知識の共有と定着が進みます。

④ステップ4:実践の場を設け、評価と改善を繰り返す

学習した知識やスキルは、実際に使ってみて初めて身につきます。研修を受けっぱなしで終わらせないために、学んだことを業務で実践する機会を意図的に作り出し、その成果を評価し、次の学びに繋げるサイクルを回すことが不可欠です。

- スモールスタートでの実践: 最初から大規模なDXプロジェクトに取り組むのはハードルが高いかもしれません。まずは、各部署で「データ分析による業務改善提案」「RPAによる定型業務の自動化」といった、小規模なテーマを設定し、チームで取り組む機会を設けます。小さな成功体験を積むことが、次への大きな自信につながります。

- OJTとメンター制度: 実際の業務の中で、上司や先輩がDXリテラシーの高いスキルをOJT(On-the-Job Training)で指導する体制を整えます。また、DXに精通した社員をメンターとして任命し、若手社員の相談に乗ったり、アドバイスをしたりする制度も有効です。

- 評価制度への組み込み: DXリテラシーの習得や、DX推進への貢献度を人事評価の項目に組み込むことで、社員の取り組みを正当に評価し、インセンティブを与えることができます。「DXへの貢献が評価される」というメッセージは、社員の行動変容を強力に後押しします。

- ナレッジ共有とフィードバック: 実践を通じて得られた成功事例や失敗談、ノウハウを全社で共有する仕組み(ナレッジマネジメント)を構築します。定期的に成果発表会などを開催し、互いの取り組みから学び合う場を作ることも有効です。そして、実践の結果や評価を元に、育成プログラムそのものも常に見直し、改善を繰り返していくことが重要です。

この4つのステップは一度きりではなく、「把握→目的共有→学習→実践」のサイクルを継続的に回し続けることで、組織のDXリテラシーは着実に向上し、変化に強い企業文化が醸成されていくのです。

個人がDXリテラシーを身につける具体的な方法

企業の取り組みと並行して、ビジネスパーソン一人ひとりが自律的にDXリテラシーを学ぶ姿勢も非常に重要です。会社の研修を待つだけでなく、自ら行動を起こすことで、キャリアの可能性は大きく広がります。ここでは、個人が今日から始められる具体的な学習方法を3つ紹介します。

書籍やオンライン学習サイトで学ぶ

DXリテラシーの基礎知識を体系的にインプットするには、書籍やオンライン学習サイトの活用が最も手軽で効果的です。自分のペースで、興味のある分野から学習を進められます。

- 書籍での学習:

- 入門書: まずは「DXとは何か」「なぜ必要なのか」を平易な言葉で解説した入門書を1冊読んでみるのがおすすめです。『図解 まるわかりDX』『DXの思考法』といったキーワードで検索すると、多くの良書が見つかります。全体像を掴むことで、その後の学習がスムーズになります。

- 特定分野の専門書: AI、データサイエンス、クラウド、アジャイル開発など、特に興味を持った分野や、自身の業務に直結する分野については、少し専門的な書籍に挑戦してみましょう。技術的な詳細に深入りしすぎず、「ビジネスにどう活かせるか」という視点で書かれた本を選ぶのがポイントです。

- ビジネス書・経営戦略書: DX関連の技術書だけでなく、GAFAMなどの巨大IT企業がどのようにビジネスモデルを構築しているのかを分析した本や、経営戦略論に関する本を読むことも、DXリテラシーの「Why」の部分を深める上で非常に役立ちます。

- オンライン学習サイト(MOOCsなど)での学習:

- Udemy, Coursera: 世界中の大学や企業が提供する質の高い講座を、オンラインで手軽に受講できます。DX、AI、データ分析といったテーマの講座が豊富に揃っており、動画を見ながら自分のペースで学べます。初心者向けの入門コースから、プログラミングなどの専門的なスキルを学べるコースまで、レベルも様々です。

- Schoo, Progate: 日本国内のサービスも充実しています。Schooは生放送の授業形式が特徴で、講師に直接質問できるのが魅力です。Progateは、プログラミングの初歩をゲーム感覚で学べるため、エンジニア以外の人がプログラミングの考え方を理解する第一歩として最適です。

- YouTubeやWebメディア: より手軽に情報を得たい場合は、専門家がDXや最新技術について解説しているYouTubeチャンネルや、IT系のニュースサイト、技術ブログなどをフォローするのも良いでしょう。毎日少しずつでも最新情報に触れる習慣をつけることが、知識をアップデートし続ける上で重要です。

資格の取得を目標にする

学習を継続する上で、モチベーションの維持は大きな課題です。そこで有効なのが、資格の取得を具体的な目標に設定することです。明確なゴールがあることで、学習計画が立てやすくなり、達成感も得られます。また、取得した資格は、自身のスキルを客観的に証明する手段にもなります。

- 学習範囲の明確化: 資格試験には必ず出題範囲が定められています。これにより、広範なDXの領域において「何をどこまで学べばよいか」が明確になり、効率的に学習を進めることができます。

- 体系的な知識の習得: 試験に合格するためには、断片的な知識ではなく、体系的な理解が求められます。公式テキストや問題集を使って学習することで、知識が整理され、定着しやすくなります。

- スキルの客観的な証明: 履歴書や職務経歴書に記載することで、自身の学習意欲や保有スキルを社内外にアピールできます。転職や社内でのキャリアアップにおいて有利に働く可能性があります。

後述する「ITパスポート試験」や「DX検定™」などは、DXリテラシーを測る上で代表的な資格であり、多くのビジネスパーソンにとって良い目標となるでしょう。

社内外の研修やセミナーに参加する

独学だけでなく、他者と交流しながら学ぶことも、新たな視点を得たり、モチベーションを高めたりする上で非常に有益です。

- 社内研修・勉強会: 会社が提供する研修プログラムには積極的に参加しましょう。同じ会社の仲間と一緒に学ぶことで、自社の課題に即した議論ができ、部門を超えたネットワークを築くきっかけにもなります。また、有志で集まる勉強会を自ら企画・参加するのも素晴らしいアクションです。

- 社外のセミナー・ウェビナー: ITベンダーやコンサルティングファーム、業界団体などが開催する無料・有料のセミナーやウェビナーも貴重な学習機会です。最新の技術動向や他社の事例に触れることで、視野が広がり、新たなアイデアのヒントを得ることができます。オンラインで開催されるウェビナーなら、気軽に参加しやすいでしょう。

- コミュニティへの参加: 特定のテーマ(例:データ分析、アジャイル開発など)に関心を持つ人々が集まる社外のコミュニティに参加するのもおすすめです。同じ興味を持つ仲間との交流は、独学では得られない情報や刺激を与えてくれます。自分一人で抱え込まず、積極的に外部とつながりを持つことが、学びを加速させる鍵となります。

これらの方法を一つだけ行うのではなく、複数を組み合わせることが理想的です。例えば、オンライン学習で基礎を固め、資格取得を目標に学習を深め、セミナーで最新情報をキャッチアップするといったように、自分なりの学習スタイルを確立していきましょう。

DXリテラシー向上におすすめの研修・eラーニングサービス3選

企業が社員のDXリテラシーを体系的に向上させるためには、外部の研修やeラーニングサービスを活用するのが効率的です。ここでは、実績が豊富で、幅広いニーズに対応できる代表的なサービスを3つご紹介します。

| サービス名 | 特徴 | 対象者 | 学習形式 |

|---|---|---|---|

| Udemy Business | ・世界最大級のオンライン学習プラットフォームの法人版 ・21,000以上の豊富な講座をサブスクリプションで提供 ・IT技術からビジネススキルまで網羅性が高い |

全社員(特に専門スキルを深めたい技術者から、ビジネススキルを学びたい層まで幅広く対応) | eラーニング(動画) |

| JMAM(日本能率協会マネジメントセンター) | ・階層別・職種別の体系的な研修プログラムが強み ・オンラインと集合研修を組み合わせた提供が可能 ・日本の企業文化や課題に精通したコンテンツ |

全社員(特に新入社員、管理職、経営層など階層に合わせた育成を重視する企業) | eラーニング、集合研修、通信教育 |

| 日経ビジネススクール | ・日本経済新聞社が運営するビジネスパーソン向けスクール ・DX、経営戦略、マーケティングなど質の高い講座が豊富 ・時事的なテーマや最新のビジネストレンドを反映 |

主にミドル層、管理職、経営層、次世代リーダー候補 | オンライン講座、セミナー、研修 |

①Udemy Business

Udemy Businessは、個人向けオンライン学習プラットフォーム「Udemy」の法人向けサービスです。圧倒的な講座数と網羅性が最大の特徴です。

- 豊富なコンテンツ: IT・開発、データサイエンス、AIといった最先端の技術分野から、リーダーシップ、マーケティング、営業といったビジネススキルまで、21,000以上の高品質な講座が学び放題です。これらの講座は、世界中の実務家や専門家によって作成されており、常に最新の内容に更新されています。

- 多様なレベルに対応: 初心者向けの入門講座から、特定のツールやプログラミング言語を深く学ぶ専門的な講座まで、あらゆるレベルの学習者に対応しています。これにより、全社員向けの基礎リテラシー教育から、専門人材の育成まで、一つのプラットフォームで完結させることが可能です。

- 学習管理機能: 管理者は、社員の学習進捗や受講状況をダッシュボードで一元管理できます。特定の講座を推奨したり、学習パスを作成したりすることで、戦略的な人材育成をサポートします。

こんな企業におすすめ:

- 多様な職種やスキルレベルの社員に、幅広く学習機会を提供したい企業

- 最新のIT技術トレンドをいち早くキャッチアップしたい企業

- 社員の自発的な学習を促進したい企業

参照:Udemy Business 公式サイト

②JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)

JMAMは、長年にわたり日本の人材育成を支援してきた実績を持つ組織です。日本の企業組織に合わせた、体系的で実践的なプログラムに強みがあります。

- 体系的なプログラム: 新入社員、中堅社員、管理職、経営層といった階層ごと、また営業、人事、開発といった職種ごとに最適化された研修プログラムが用意されています。DXリテラシーに関しても、単なる知識提供だけでなく、それぞれの立場で何をすべきかを考えさせる実践的な内容が特徴です。

- 多様な提供形態: eラーニングだけでなく、講師を派遣しての集合研修、通信教育、アセスメントなど、多様な提供形態を組み合わせて、企業の課題に合わせた最適な育成プランを設計できます。オンラインとオフラインを組み合わせたブレンディッドラーニングも可能です。

- 信頼性の高いコンテンツ: 日本のビジネス環境や組織課題を深く理解した上で開発されたコンテンツは、多くの企業から高い評価を得ています。DXリテラシー標準に準拠したeラーニングコースも提供しており、全社的な基礎力向上に適しています。

こんな企業におすすめ:

- 階層別教育を重視し、組織全体で体系的にスキルアップを図りたい企業

- 集合研修などを通じて、受講者同士のディスカッションや実践演習を重視したい企業

- 日本の企業文化に合った、信頼性の高い研修を求める企業

参照:JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)公式サイト

③日経ビジネススクール

日経ビジネススクールは、日本経済新聞社が運営する、ビジネスの第一線で活躍する人材を育成するための学びの場です。質の高さと、経済・経営の視点を重視したコンテンツが魅力です。

- 質の高い講師陣とコンテンツ: 大学教授、経営コンサルタント、企業の経営者など、各分野の第一人者が講師を務める講座が多く、質の高い学びが期待できます。DXを単なる技術としてではなく、経営戦略の一環として捉える視点を養うことができます。

- 最新ビジネストレンドの反映: 日本経済新聞社ならではの取材網を活かし、国内外の最新のビジネストレンドや企業の取り組みを反映した、時事性の高い講座が豊富です。変化の激しい時代に求められる実践的な知見を得られます。

- リーダー育成に強み: DX時代のリーダーシップ、事業創造、デジタルマーケティング戦略など、特に企業の将来を担うミドル層や管理職、次世代リーダー候補を対象としたプログラムが充実しています。

こんな企業におすすめ:

- 経営幹部や次世代リーダーのDXリテラシー・戦略的思考力を強化したい企業

- 最新の経済動向や経営課題と結びつけてDXを学びたい企業

- 質の高い学びを通じて、社員の視野を広げ、視座を高めたい企業

参照:日経ビジネススクール 公式サイト

これらのサービスはそれぞれに特徴があります。自社の育成目標や対象者、予算などを考慮し、最適なサービスを選択することが重要です。

DXリテラシーの証明になるおすすめ資格3選

個人の学習目標として、また企業が社員のスキルレベルを客観的に評価する指標として、資格の取得は非常に有効です。ここでは、DXリテラシーを証明する上で代表的かつ人気の高い資格を3つ紹介します。

| 資格名 | 主催団体 | 主な対象者 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ITパスポート試験 | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA) | 全ての社会人、これから社会人になる学生 | ・ITに関する基礎知識を証明する国家試験 ・DXリテラシーの土台となる知識を網羅的に学べる ・知名度が高く、就職や転職でも評価されやすい |

| DX検定™ | 日本イノベーション融合学会 | 全てのビジネスパーソン(特にDX推進を担うリーダー、担当者) | ・DX分野に特化した知識検定 ・最新のIT技術トレンドやビジネストレンドから出題 ・スコアに応じてレベル認定証が発行される |

| データサイエンティスト検定™ リテラシーレベル | 一般社団法人データサイエンティスト協会 | 全てのビジネスパーソン(特にデータ活用に関心がある人) | ・データサイエンティストに求められる基礎力を問う検定 ・データサイエンス力、データエンジニアリング力、ビジネス力の3領域から出題 ・データリテラシーの高さを証明できる |

①ITパスポート試験

ITパスポート試験(iパス)は、ITを利活用するすべての社会人が備えておくべき、ITに関する基礎的な知識が証明できる国家試験です。DXリテラシーを学ぶ上での「最初の第一歩」として最もおすすめの資格です。

- 網羅的な出題範囲: ストラテジ系(経営全般)、マネジメント系(IT管理)、テクノロジ系(IT技術)の3分野から幅広く出題されます。AIやビッグデータ、IoTといった最新技術の用語だけでなく、企業活動や法務、プロジェクトマネジメント、セキュリティなど、ビジネスの基礎となる知識まで網羅的に学べます。これは「DXリテラシー標準」が示す範囲と重なる部分が多く、DXの土台となる知識を体系的に習得するのに最適です。

- 国家試験としての信頼性: 経済産業省が認定する国家試験であるため、その信頼性は非常に高く、多くの企業で取得が推奨されています。履歴書に書くことで、ITに関する一定の基礎知識があることの客観的な証明になります。

- 学習しやすさ: 全国各地の会場で随時受験できるCBT方式を採用しており、受験しやすいのが特徴です。公式のシラバス(出題範囲)が公開されており、市販の参考書や問題集も豊富なため、独学でも学習を進めやすい環境が整っています。

参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「ITパスポート試験」公式サイト

②DX検定™

DX検定™は、日本イノベーション融合学会(IFSJ)が主催する、これからの社会の発展・ビジネス全般に求められるDXに関する知識を問う検定です。ITパスポートより一歩進んで、よりDXに特化したトレンド知識を測りたい方におすすめです。

- ビジネストレンドの重視: 出題範囲は、単なるIT技術用語だけでなく、最新のビジネストレンドや先端技術が社会やビジネスをどう変革しているか、という視点を重視しています。スマートシティ、MaaS、FinTech、HR-Techなど、具体的な応用分野に関する知識も問われるため、DXをより実践的な文脈で理解することができます。

- レベル認定制度: 試験のスコアに応じて「DXプロフェッショナルレベル」「DXエキスパートレベル」「DXスタンダードレベル」といったレベル認定証が発行されます。これにより、自身の知識レベルを客観的に把握できるだけでなく、継続的な学習のモチベーションにもつながります。

- 知識のアップデートに最適: 2年に一度、出題範囲やシラバスの見直しが行われるため、常に最新のトレンドを反映した知識を問われます。定期的に受験することで、自身の知識をアップデートし続ける良い機会になります。

参照:日本イノベーション融合学会「DX検定™」公式サイト

③データサイエンティスト検定™ リテラシーレベル

データサイエンティスト検定™ リテラシーレベル(DS検定™)は、一般社団法人データサイエンティスト協会が主催する、データサイエンティストに求められる基礎的な能力(アシスタント・データサイエンティストレベル)を問う検定です。DXの中核である「データ活用」のスキルを証明したい方に最適です。

- 3つのスキル領域: データサイエンティストに必要とされる「ビジネス力」「データサイエンス力」「データエンジニアリング力」の3つの領域から、実務で役立つ基礎知識がバランス良く出題されます。これにより、データをビジネス課題の解決に結びつけるための総合的なリテラシーを測ることができます。

- 実践的な内容: データの種類や扱い方、統計学の基礎、機械学習の代表的な手法、データ基盤に関する知識など、データ活用の現場で必要となる実践的な内容が多く含まれています。データドリブンな意思決定や業務改善を推進したいビジネスパーソンにとって、非常に価値のある知識が身につきます。

- 全ビジネスパーソンが対象: 検定名に「データサイエンティスト」とありますが、対象は専門家だけではありません。データサイエンティストと協働する企画・営業担当者や、データに基づいた判断が求められる管理職など、あらゆるビジネスパーソンが対象とされています。この資格を持つことで、データに関する共通言語を身につけ、専門家との円滑なコミュニケーションが可能になります。

参照:一般社団法人データサイエンティスト協会「データサイエンティスト検定™ リテラシーレベル」公式サイト

これらの資格は、それぞれに焦点が異なります。まずはITパスポートでITの全体像を掴み、次にDX検定™でビジネストレンドへの理解を深め、DS検定™でデータ活用の専門性を高める、といったステップアップも有効な学習プランです。

まとめ

本記事では、現代のビジネスパーソンにとって不可欠なスキルである「DXリテラシー」について、その定義から必要性、具体的な構成要素、そして向上させるためのステップまで、網羅的に解説してきました。

DXリテラシーとは、単にデジタルツールを使いこなす「ITリテラシー」とは一線を画します。それは、データとデジタル技術を駆使して、ビジネスのあり方そのものを変革し、新たな価値を創造するための、より高次元な思考力と実践力を指します。VUCA時代の激しい環境変化、「2025年の崖」という待ったなしの課題に直面する今、このDXリテラシーは、もはや一部の専門家のものではなく、経営層から現場の社員一人ひとりに至るまで、全ビジネスパーソンに必須の教養となっています。

DXリテラシーが低い組織は、DX推進の失敗、現場の混乱、外部業者への過度な依存といった深刻な問題に直面します。一方で、全社的にDXリテラシーを高めることで、組織全体の生産性向上、イノベーションの創出、従業員満足度の向上、そして変化に強い企業文化の醸成といった、計り知れないメリットを享受できます。

企業が社員のDXリテラシーを向上させるためには、「①現状把握 → ②目的共有 → ③学習機会の提供 → ④実践と評価」という4つのステップを、継続的に回していく戦略的なアプローチが不可欠です。同時に、私たち個人も、会社の研修を待つだけでなく、書籍やオンライン学習、資格取得などを通じて、自律的に学び続ける姿勢が求められます。

DXの旅は、決して平坦な道のりではありません。しかし、その第一歩は、社員一人ひとりが「DXは自分ごとである」と認識し、DXリテラシーを身につけようと決意することから始まります。本記事が、そのための羅針盤となり、皆様の企業、そして皆様自身の持続的な成長の一助となれば幸いです。まずは自社の、そして自身のDXリテラシーの現状を見つめ、今日からできる小さな一歩を踏み出してみましょう。