現代のビジネス環境において、デジタルトランスフォーメーション(DX)は、もはや一部の先進企業だけのものではなく、あらゆる企業にとって成長と存続をかけた重要な経営課題となっています。しかし、DXを推進しようにも「何から手をつければいいかわからない」「社内に専門人材がいない」といった課題に直面する企業は少なくありません。

その解決策として注目されているのが「DX研修」です。DX研修は、従業員のデジタルリテラシーを向上させ、DX推進に必要なスキルやマインドセットを育成することを目的としています。

本記事では、DX研修の基礎知識から、その目的、メリット、対象者別の研修内容、失敗しない選び方までを網羅的に解説します。さらに、2024年最新のおすすめDX研修サービス20選を徹底比較し、費用相場や活用できる助成金についても詳しくご紹介します。この記事を読めば、自社に最適なDX研修を見つけ、DX推進を成功に導くための具体的な第一歩を踏み出せるはずです。

目次

DX研修とは?

DX研修とは、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するために必要な知識、スキル、マインドセットを組織のメンバーに提供するための教育プログラム全般を指します。ここで重要なのは、DXが単なる「デジタル化」とは異なる概念であるという点です。

経済産業省が公表しているDXの定義は、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」とされています。(参照:経済産業省「デジタルガバナンス・コード2.0」)

つまり、単に紙の書類を電子化する「デジタイゼーション」や、特定の業務プロセスをITツールで効率化する「デジタライゼーション」に留まらず、デジタル技術を前提としてビジネスモデルや組織文化そのものを根本から変革し、新たな価値を創造することがDXの本質です。

この本質的な変革を成し遂げるためには、経営層から一般社員に至るまで、組織のあらゆる階層の従業員がDXに対する正しい理解を持つことが不可欠です。DX研修は、そのための共通言語と共通認識を醸成し、変革を担う人材を育成する上で極めて重要な役割を果たします。

具体的にDX研修で学べる内容は、対象者の階層や目的に応じて多岐にわたりますが、主に以下の3つの要素で構成されています。

- DXリテラシー・マインドセット:

- DXの定義と重要性

- AI、IoT、クラウド、ビッグデータなど、主要なデジタル技術の概要とビジネスへの応用可能性

- デザイン思考、アジャイル、リーンスタートアップといった、変化に迅速に対応するための思考法や開発手法

- データドリブンな意思決定の考え方

- 情報セキュリティに関する基礎知識

- 専門スキル・技術:

- データサイエンス領域: Pythonによるプログラミング、統計学、機械学習モデルの構築、データ分析・可視化

- UI/UXデザイン領域: ユーザー中心設計の原則、プロトタイピングツールの活用法

- デジタルマーケティング領域: SEO、コンテンツマーケティング、Web広告運用、MA(マーケティングオートメーション)ツールの活用

- クラウド技術領域: AWS、Azure、GCPなどの主要クラウドサービスの知識、サーバーレスアーキテクチャの理解

- 業務自動化領域: RPA(Robotic Process Automation)ツールの開発・運用

- DX推進・マネジメントスキル:

- DX戦略の策定方法

- プロジェクトマネジメント手法(特にアジャイル、スクラム)

- DX推進のための組織論、チェンジマネジメント

- 社内外のステークホルダーとの調整・交渉スキル

- ベンダーマネジメント

このように、DX研修は従来のIT研修のように特定のツールの操作方法を学ぶだけのものではありません。技術的な知識の習得はもちろんのこと、それをいかにして自社のビジネス課題の解決や新たな価値創造に結びつけるかという「ビジネス変革の視点」を養うことに重きが置かれています。

なぜ今、これほどまでにDX研修が求められているのでしょうか。その背景には、市場の成熟、グローバル競争の激化、消費者行動の劇的な変化など、企業を取り巻く環境の不確実性が高まっていることがあります。このような時代において、過去の成功体験や勘と経験だけに頼った経営は通用しなくなりつつあります。データとデジタル技術を駆使して市場の変化を的確に捉え、迅速かつ柔軟に対応できる組織だけが生き残ることができるのです。

結論として、DX研修は、変化の激しい時代を乗り越え、持続的な成長を遂げるための組織能力を根本から再構築するための戦略的な投資であると言えるでしょう。それは、単なる人材育成の枠を超え、企業の未来を創るための重要な経営戦略の一環なのです。

DX研修の目的と重要視される背景

DX研修を導入する企業が増加している背景には、避けては通れない深刻な課題と、それを乗り越えた先にある大きな可能性があります。研修の目的と、それがなぜ現代の経営において最重要課題の一つとして位置づけられているのか、その背景を深く掘り下げていきましょう。

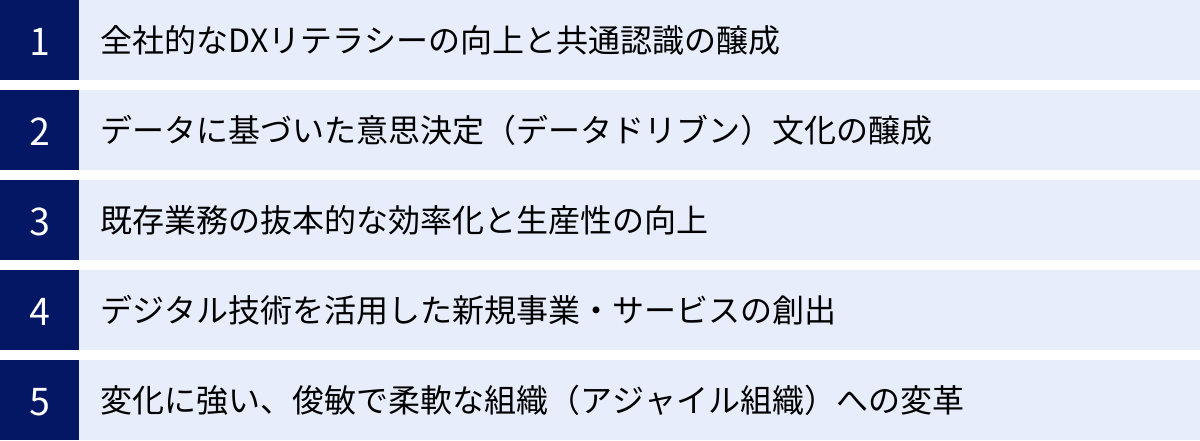

DX研修の主な目的は、以下の5つに集約されます。

- 全社的なDXリテラシーの向上と共通認識の醸成

- データに基づいた意思決定(データドリブン)文化の醸成

- 既存業務の抜本的な効率化と生産性の向上

- デジタル技術を活用した新規事業・サービスの創出

- 変化に強い、俊敏で柔軟な組織(アジャイル組織)への変革

これらの目的が重要視される背景には、いくつかの深刻な社会的・経済的要因が存在します。

最大の背景は、経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」です。 これは、多くの企業で利用されている既存の基幹システム(レガシーシステム)が、複雑化・ブラックボックス化し、維持管理費が高騰する一方で、新しいデジタル技術を導入する際の足かせとなっている問題を指します。この問題を放置すれば、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が日本全体で生じる可能性があると予測されています。(参照:経済産業省「DXレポート」)

この「崖」を乗り越えるためには、レガシーシステムを刷新し、データ活用が可能な新しいシステムへと移行する必要があります。しかし、それは単なるシステム入れ替えの問題ではありません。新しいシステムを使いこなし、ビジネス価値に繋げるためには、従業員自身のスキルとマインドセットをアップデートすることが不可欠です。DX研修は、このシステムと人材の両面での変革を同時に進めるための鍵となります。

次に、消費者行動の劇的な変化が挙げられます。 スマートフォンの普及により、人々はいつでもどこでも情報を収集し、商品を比較検討し、オンラインで購入することが当たり前になりました。顧客は、自分に最適化された情報やサービス(パーソナライゼーション)を求めるようになり、企業には、顧客一人ひとりのニーズを深く理解し、迅速に対応することが求められています。これを実現するには、Webサイトのアクセスログ、購買履歴、SNSでの評判といった膨大な顧客データを収集・分析し、顧客体験(CX)を向上させる施策に繋げる能力が必要です。DX研修、特にデータ分析やデジタルマーケティングに関するプログラムは、こうした顧客中心のビジネスモデルへの転換を支援する上で欠かせません。

労働人口の減少と「働き方改革」の要請も、DXを加速させる大きな要因です。 少子高齢化が進む日本では、限られた人材でいかに高い生産性を維持・向上させるかが、すべての企業にとっての課題です。RPAによる定型業務の自動化や、クラウドツールを活用した場所にとらわれない働き方(テレワーク)の推進は、この課題に対する有効な解決策となります。DX研修を通じて、従業員が自ら業務の中の非効率な部分を見つけ出し、デジタルツールを使って改善できるようになれば、従業員はより付加価値の高い創造的な仕事に集中でき、企業全体の生産性は大きく向上します。

さらに、グローバル規模での競争激化も無視できません。GAFAM(Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft)に代表される海外の巨大テック企業は、DXを前提としたビジネスモデルで既存の市場を次々と破壊しています(デジタル・ディスラプション)。国内市場においても、異業種からのデジタルを活用した新規参入が相次いでおり、もはや従来の業界の垣根は意味をなさなくなりつつあります。このような厳しい競争環境で生き残るためには、自社もまたDXによってビジネスモデルを変革し、新たな競争優位性を確立する必要があるのです。DX研修は、そのためのイノベーションの種を社内に蒔き、育てる役割を担います。

最後に、AI、IoT、5Gといった新技術の急速な進化が、DXの重要性を一層高めています。これらの技術は、もはやSFの世界の話ではなく、現実のビジネスに大きなインパクトを与え始めています。例えば、製造業ではIoTセンサーで工場の稼働状況をリアルタイムに監視し、AIで故障を予知する「予知保全」が実現しています。小売業では、AIが需要を予測し、最適な在庫管理や価格設定を行うことが可能になっています。こうした技術の可能性を理解し、自社のビジネスにどう応用できるかを構想できる人材がいなければ、企業は技術革新の波に乗り遅れてしまいます。

これらの背景からわかるように、DX研修は、単なる流行りのテーマを学ぶ場ではありません。それは、「2025年の崖」を乗り越え、顧客の変化に対応し、生産性を向上させ、グローバル競争に打ち勝ち、未来の技術を取り込むという、現代企業が直面する根源的な課題に対する処方箋なのです。したがって、DX研修への投資は、未来への備えであり、持続的成長を実現するための不可欠な戦略と言えるでしょう。

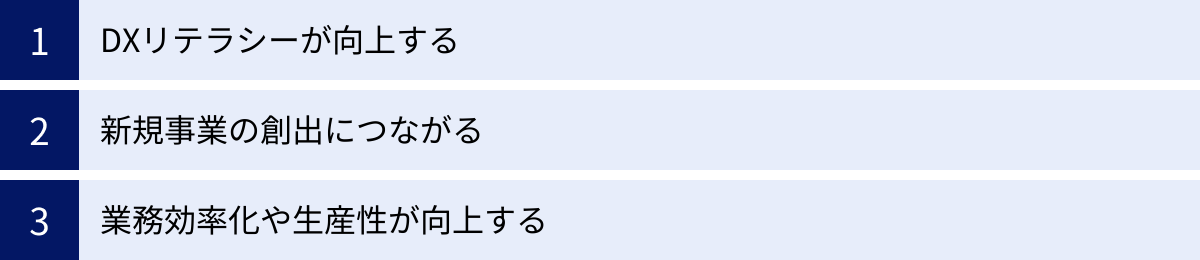

DX研修を導入する3つのメリット

DX研修を戦略的に導入することは、企業に多岐にわたる恩恵をもたらします。その中でも特に重要なメリットとして、「DXリテラシーの向上」「新規事業の創出」「業務効率化・生産性の向上」の3点が挙げられます。これらが具体的にどのような価値を組織にもたらすのかを詳しく見ていきましょう。

① DXリテラシーが向上する

DX研修を導入する最も根源的かつ重要なメリットは、組織全体のDXリテラシーが向上することです。DXリテラシーとは、単にITツールを使える能力だけを指すのではありません。「デジタル技術がビジネスや社会にどのような影響を与えるかを理解し、自らの業務や役割においてデータを適切に活用し、課題解決や価値創造に繋げようとする姿勢と能力」を意味します。

全社員のDXリテラシーが向上すると、組織には以下のような好循環が生まれます。

- 共通言語の醸成による円滑なコミュニケーション: 経営層がDXのビジョンを語っても、現場の社員が「DX」「AI」「データドリブン」といった言葉の意味を理解していなければ、その意図は正しく伝わりません。研修を通じて全社員がDXに関する基本的な用語や概念を共有することで、部門や役職を超えた円滑なコミュニケーションが可能になり、全社一丸となってDXを推進する土壌ができます。

- ボトムアップでのDX推進: DXは、トップダウンの号令だけで成功するものではありません。現場の業務を最もよく知る社員一人ひとりが、「この作業はRPAで自動化できるかもしれない」「このデータを分析すれば、新しい顧客ニーズが見つかるかもしれない」といった気づきを得て、改善提案を行うことが重要です。DXリテラシーの向上は、こうした現場主導のイノベーション、すなわち「ボトムアップのDX」を促進する起爆剤となります。

- DXへの心理的抵抗の軽減: 新しい技術やプロセスの導入には、変化に対する不安や抵抗がつきものです。「自分の仕事がAIに奪われるのではないか」「新しいツールを覚えるのが面倒だ」といったネガティブな感情は、DX推進の大きな障壁となります。DX研修を通じて、DXがもたらすメリットや、従業員自身のスキルアップに繋がる可能性を正しく理解することで、こうした心理的抵抗を和らげ、DXを「自分ごと」として前向きに捉える企業文化を醸成することができます。

具体例を挙げましょう。ある営業部門で、全担当者にSFA(営業支援システム)の活用を促すDX研修を実施したとします。研修前は「日報の入力が面倒なだけ」と捉えていた担当者も、研修を通じて「入力したデータが分析され、成約確度の高い見込み客リストが自動で作成される」「失注理由のデータをチームで共有することで、営業戦略を改善できる」といったメリットを理解すれば、積極的にデータを入力し、活用しようと試みるようになります。

このように、DXリテラシーの向上は、特定の部署や担当者だけの問題ではなく、組織全体の変革を支える基盤(インフラ)を整備することに他なりません。この土台があって初めて、後述する新規事業の創出や業務効率化といった具体的な成果へと繋がっていくのです。

② 新規事業の創出につながる

DX研修がもたらす二つ目の大きなメリットは、既存事業の枠を超えた、新たなビジネスモデルや収益源の創出につながる可能性です。DXの本質は、業務効率化に留まらず、デジタル技術を駆使してこれまで不可能だった価値を提供し、市場のルールそのものを変える「ビジネス変革」にあります。

DX研修、特にデザイン思考やリーンスタートアップといった手法を学ぶプログラムは、社員にイノベーションを生み出すための「思考のフレームワーク」を提供します。

- デザイン思考: ユーザー(顧客)を深く観察し、共感することから出発して、彼らが抱える潜在的な課題(インサイト)を発見し、その解決策を創造するアプローチです。この手法を学ぶことで、社員は「自社が提供できるもの」からではなく、「顧客が本当に求めているもの」から発想する癖がつきます。

- リーンスタートアップ: 「完璧な製品を作ってから市場に出す」のではなく、「実用最小限の製品(MVP: Minimum Viable Product)」を迅速に開発し、早期に市場に投入して顧客からのフィードバックを得ながら、仮説検証を繰り返して製品を改善していく手法です。これにより、莫大な投資をして失敗するリスクを最小限に抑えながら、市場のニーズに合致した製品・サービスをスピーディーに開発できます。

これらの思考法と、AIやIoTといった最新技術の知識が組み合わさることで、新規事業のアイデアが生まれやすくなります。

例えば、ある建機メーカーがDX研修を導入したケースを考えてみましょう。研修を受けたエンジニアや営業担当者が、顧客である建設現場の課題をデザイン思考で掘り下げた結果、「建機の故障による工期の遅れ」が深刻なペインポイントであることを突き止めました。そこで、IoTの知識を活かし、建機にセンサーを取り付けて稼働データを収集・分析し、故障の予兆をAIで検知して事前にメンテナンスを通知する「予知保全サービス」という新規事業を構想します。そして、リーンスタートアップの手法に則り、まずは特定の顧客に限定してMVPを提供し、そのフィードバックを基にサービスを改善していく、といった展開が考えられます。これは、従来の「モノを売る」ビジネスから、「コト(安心・安定稼働)を売る」サブスクリプション型のサービスビジネスへの転換であり、まさにDXによる新規事業創出の典型例です。

DX研修は、社員に新たな技術知識という「武器」と、デザイン思考という「羅針盤」を与えるものです。これにより、これまで見過ごされてきた社内外の課題や、自社が持つデータの価値に気づき、それをビジネスチャンスに変える創造的な人材が育つのです。これは、企業にとって持続的な成長を支える最も重要な経営資源となります。

③ 業務効率化や生産性が向上する

三つ目のメリットは、より直接的で分かりやすい業務効率化と生産性の向上です。これは、DXの取り組みにおいて最も早期に効果を実感しやすい部分であり、多くの企業が最初の目標として掲げる点でもあります。

DX研修を通じて、従業員は日々の業務に潜む「ムダ・ムラ・ムリ」をデジタル技術で解消する方法を学びます。

- 定型業務の自動化: 多くのオフィスワーカーは、請求書の発行、経費精算、データの転記といった、毎日・毎月繰り返される定型業務に多くの時間を費やしています。DX研修でRPA(Robotic Process Automation)の知識を身につけることで、こうした作業をソフトウェアロボットに代行させることが可能になります。これにより、従業員は単純作業から解放され、より分析的・創造的な、人間にしかできない高付加価値な業務に集中できるようになります。

- 情報共有とコラボレーションの促進: 従来のメールやファイルサーバー中心の働き方では、情報の属人化や共有の遅れが頻繁に発生します。クラウドベースのビジネスチャットツール、Web会議システム、プロジェクト管理ツールなどを活用する方法を研修で学ぶことで、組織内の情報流通が劇的にスムーズになります。必要な情報に誰もがいつでもどこからでもアクセスできるようになり、部門を超えた連携(コラボレーション)が活発化し、意思決定のスピードも向上します。

- データ活用による業務精度の向上: 勘や経験に頼っていた業務も、データを活用することで精度と効率を大きく改善できます。例えば、小売店の店長が、POSデータや天候データ、地域のイベント情報などを分析して発注量を決められるようになれば、欠品や過剰在庫のリスクを大幅に減らすことができます。これは、データドリブンな業務改善の一例であり、DX研修がその第一歩となります。

これらの取り組みは、単に個々の作業時間を短縮するだけでなく、組織全体の生産性を飛躍的に向上させます。残業時間の削減による従業員のワークライフバランス向上や、ミスの減少による業務品質の向上といった副次的な効果も期待できます。

重要なのは、DX研修が、従業員に「自分たちの手で業務を改善できる」という成功体験と自信を与える点です。研修で得た知識を活かして、身近な業務の非効率を一つ解消できたという小さな成功が、次のより大きな改善へのモチベーションとなります。このような好循環が生まれることで、組織には継続的な業務改善の文化が根付き、変化に強いしなやかな組織体質が醸成されていくのです。

DX研修の対象者と階層別の研修内容

DX研修の効果を最大化するためには、全社一律のプログラムを実施するのではなく、対象者の役職や役割(階層)に応じて、目的と内容を最適化することが極めて重要です。経営層に求められる視点と、現場の担当者に必要なスキルは大きく異なるからです。ここでは、主要な5つの階層別に、それぞれの研修で目指すべきゴールと具体的なカリキュラム内容を解説します。

| 対象階層 | 研修の主な目的 | 主な研修内容 |

|---|---|---|

| 経営層・役員 | DXの経営戦略への統合、リーダーシップの発揮、的確な投資判断 | DXの本質、ビジネスモデル変革、組織論、ROIの考え方 |

| 管理職・マネージャー | 経営ビジョンの現場への展開、DXプロジェクトの推進・管理、部下の育成 | プロジェクトマネジメント、課題解決、データドリブンな意思決定、コーチング |

| DX推進担当者 | DXプロジェクトの企画・実行、技術とビジネスの橋渡し | 各種デジタル技術、データ分析、UI/UX、プロジェクトマネジメント |

| ITエンジニア | 最新技術への対応、ビジネス価値創出への貢献 | クラウドネイティブ開発、AI/ML実装、データ基盤構築、セキュリティ |

| 一般社員・全社員 | DXリテラシーの習得、業務でのデジタルツール活用、当事者意識の醸成 | DXの基礎、クラウドツール活用術、情報セキュリティ、データ活用の基本 |

経営層・役員

経営層・役員向けのDX研修は、技術的な詳細を学ぶことよりも、DXを自社の経営アジェンダとしてどのように位置づけ、全社を牽引していくかという戦略的視点を養うことが最大の目的です。彼らの明確なビジョンと強力なコミットメントなくして、全社的なDXは成功しません。

- 目的:

- DXの本質的な意味を理解し、自社のビジネスモデルをデジタル時代にどう変革していくかのビジョンを策定する。

- DX推進に必要な経営資源(ヒト・モノ・カネ)の投資判断を的確に行う。

- 変革に伴う組織的な抵抗を乗り越え、DXを推進する企業文化を醸成するためのリーダーシップを発揮する。

- 研修内容例:

- DX戦略論: 国内外のDX成功・失敗事例のケーススタディを通じて、自社が目指すべき方向性や避けるべき罠を学ぶ。

- ビジネスモデル・トランスフォーメーション: 自社の強み・弱みを分析し、デジタル技術を活用して新たな価値提供や収益モデルを構想するワークショップ。

- DX時代の組織論・リーダーシップ: DXを推進するための組織体制(CDOの設置、部門横断チームの組成など)や、変革を導くリーダーに求められるマインドセット(チェンジマネジメント)を学ぶ。

- テクノロジー投資の意思決定: AIやIoTなどの主要技術がもたらすビジネスインパクトを理解し、投資対効果(ROI)を評価するためのフレームワークを習得する。

管理職・マネージャー

管理職・マネージャーは、経営層が描いたDXのビジョンと、現場のオペレーションとをつなぐ「結節点」として、極めて重要な役割を担います。彼らがDXを他人事と捉えていては、どんなに立派な戦略も絵に描いた餅で終わってしまいます。

- 目的:

- 全社的なDX戦略を深く理解し、自部門の目標にブレークダウンして、部下に分かりやすく伝える。

- 現場の業務課題の中から、デジタル技術で解決すべきテーマを見つけ出し、具体的な改善プロジェクトを企画・推進する。

- 部下一人ひとりのスキルやキャリアプランを考慮し、DX時代に求められる能力開発(リスキリング)を支援・促進する。

- 研修内容例:

- DXプロジェクトマネジメント: 不確実性の高いDXプロジェクトを円滑に進めるためのアジャイル開発やスクラムといった管理手法を学ぶ。

- 課題発見・解決手法: デザイン思考などを用いて現場の課題を構造的に捉え、解決策をロジカルに立案するスキルを磨く。

- データドリブン・マネジメント: 部下のパフォーマンス評価や業務改善の指示を、勘や経験ではなく、データに基づいて行うための手法を学ぶ。

- 部下育成とコーチング: 部下が新しいスキル習得に挑戦するのを励まし、自律的な学習を促すためのコーチングスキルを身につける。

DX推進担当者

DX推進担当者は、社内の専門部署(DX推進室など)に所属し、DXプロジェクトを実務レベルでリードする実行部隊です。ビジネスサイドの要求と技術的な実現可能性の両方を理解し、両者の橋渡し役を担うため、幅広い知識とスキルが求められます。

- 目的:

- 様々なデジタル技術の特性を深く理解し、ビジネス課題に対して最適なソリューションを選択・提案できる。

- データを分析してビジネスに有益な洞察を導き出し、施策立案に繋げる。

- 具体的なプロジェクトを立ち上げ、計画通りに実行・管理する。

- 研修内容例:

- テクノロジー深耕: AI、IoT、クラウド、ブロックチェーンといった個別技術について、その仕組みからビジネス応用例までをハンズオン(実践演習)形式で深く学ぶ。

- データ分析実践: 統計学の基礎から、PythonやRといったプログラミング言語、BIツール(Tableauなど)を使ったデータ分析・可視化の実践スキルを習得する。

- UI/UXデザイン基礎: ユーザーにとって使いやすく、満足度の高いサービスを設計するための基本原則とプロトタイピング手法を学ぶ。

- 高度なプロジェクトマネジメント: ベンダー選定・管理、要件定義、進捗管理、リスク管理など、プロジェクトを成功に導くための実践的なノウハウを体系的に習得する。

ITエンジニア

既存のIT部門に所属するエンジニアも、DX時代においては役割の変革が求められます。従来の安定稼働を重視する守りのITから、ビジネス価値の創出に直接貢献する攻めのITへとマインドセットとスキルセットを転換する必要があります。

- 目的:

- レガシーな技術から、クラウドネイティブなモダンな開発手法へとスキルをアップデートする。

- AI/機械学習などの新しい技術領域の知識を習得し、自社のサービスやシステムに組み込む能力を身につける。

- ビジネス部門の要求を正しく理解し、スピーディーな開発で応えるためのコミュニケーション能力を高める。

- 研修内容例:

- クラウドネイティブ技術: AWS、Azureなどのパブリッククラウド上で、コンテナ技術(Docker, Kubernetes)やマイクロサービスアーキテクチャを用いたスケーラブルなシステムを構築する技術を学ぶ。

- AI/機械学習実装: 機械学習ライブラリ(TensorFlow, PyTorchなど)を使い、画像認識や自然言語処理といったAIモデルを開発・実装するスキルを習得する。

- データ基盤構築: 大規模なデータを効率的に収集・蓄積・処理するためのデータレイクやデータウェアハウス(DWH)を設計・構築する技術を学ぶ。

- DevOpsとアジャイル開発: 開発(Development)と運用(Operations)が連携し、CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)パイプラインを構築して、開発スピードと品質を両立させる手法を学ぶ。

一般社員・全社員

DXは、一部の専門家だけが進めるものではありません。全社員がDXの当事者であるという意識を持ち、日々の業務の中でデジタルを当たり前に活用できるようになって初めて、組織全体の変革は加速します。この層向けの研修は、専門性よりも「共通の土台」作りに主眼が置かれます。

- 目的:

- DXとは何か、なぜ自社にとって重要なのかを理解し、変革に対して前向きなマインドを持つ。

- 日常業務で利用する基本的なデジタルツール(Office365, Google Workspace, チャットツールなど)を使いこなし、業務効率を高める。

- 情報セキュリティの重要性を理解し、安全にデジタルツールを利用するためのリテラシーを身につける。

- 研修内容例:

- DXリテラシー入門: DXの基本的な概念や関連用語、社会や自社にもたらすインパクトを、身近な事例を交えて分かりやすく解説する。

- 業務効率化ツール活用術: Excelの高度な機能(ピボットテーブル、マクロ)、各種クラウドツールの便利な使い方など、すぐに業務に活かせる実践的なテクニックを学ぶ。

- 情報セキュリティ基礎: パスワードの適切な管理、フィッシング詐欺の見分け方、SNS利用の注意点など、デジタル社会で働く上での必須知識を習得する。

- データ活用入門: グラフの正しい作り方や読み解き方など、データを見て基本的な傾向を掴むための初歩的なスキルを学ぶ。

DX研修の種類とそれぞれの特徴

DX研修を導入する際、その提供形態にはいくつかの種類があります。それぞれに特徴、メリット、デメリットがあり、自社の目的や対象者、予算、働き方のスタイルに合わせて最適な形式を選択することが成功の鍵となります。ここでは、代表的な4つの研修種類について、その特徴を比較しながら解説します。

| 研修種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 集合研修(講師派遣型) | 講師が企業を訪問し、対面で実施 | 双方向性が高く、一体感が醸成されやすい。実践的な演習に適している。 | コストが高い。スケジュール調整が煩雑。場所の制約がある。 |

| オンライン研修(公開講座型) | オンラインでライブ配信。他社と合同で受講 | 場所を選ばない。他社との交流で刺激が得られる。1名から参加しやすい。 | カリキュラムのカスタマイズが困難。通信環境に左右される。 |

| eラーニング | 録画済みのコンテンツを個別で視聴 | 時間と場所の制約がない。反復学習が容易。低コストで大人数に展開可能。 | モチベーション維持が難しい。質問しにくい。実践スキルの習得に限界。 |

| 個別コンサルティング | 研修と実践プロジェクトの伴走支援 | 成果に直結しやすい。自社の課題に完全特化。高度なノウハウが学べる。 | 費用が最も高額。コンサルタントへの依存度が高い。 |

集合研修(講師派遣型)

集合研修は、研修会社の講師が自社に訪問するか、外部の貸し会議室などの会場に受講者が集まって行われる、最も伝統的な研修スタイルです。

- 特徴:

対面でのコミュニケーションを基本とし、講師から受講者へ、また受講者同士での活発なやり取りが生まれます。グループワークやディスカッション、ロールプレイングといった協調作業を伴う演習に適しています。 - メリット:

- 高い双方向性と集中できる環境: その場で直接質問ができるため、疑問点をすぐに解消できます。また、普段の職場から離れることで、受講者は研修内容に集中しやすくなります。

- 一体感の醸成: 共通の体験を通じて、受講者間に連帯感が生まれます。特に、部門横断でメンバーを集めて行う場合、組織の壁を越えたネットワーク構築にも繋がります。

- 実践的なスキル習得: PCを使ったプログラミング演習や、専用の機材を使ったワークショップなど、オンラインでは難しい高度で実践的なトレーニングを実施しやすい形式です。

- デメリット:

- コストと手間: 講師の派遣費用や交通費、宿泊費、会場費などが発生するため、他の形式に比べてコストが高くなる傾向があります。また、複数人のスケジュールを合わせて1箇所に集めるための調整も煩雑です。

- 地理的制約: 支社や営業所が全国に点在している企業の場合、全社員を対象にするのは物理的に困難です。

この形式が向いているのは、経営層や管理職を対象とした戦略的なワークショップや、特定のプロジェクトチームの一体感を醸成したい場合など、深い議論と相互理解が不可欠な研修です。

オンライン研修(公開講座型)

オンライン研修は、ZoomなどのWeb会議システムを利用して、リアルタイムで配信される講義に参加する形式です。多くの場合、複数の企業からの参加者が合同で受講する「公開講座」として提供されます。

- 特徴:

指定された日時にオンラインで参加します。講師はライブで講義を行い、チャット機能やブレイクアウトルーム機能を使って、質疑応答やグループワークも可能です。 - メリット:

- 場所を選ばない利便性: インターネット環境さえあれば、オフィス、自宅、地方の拠点など、どこからでも参加できます。移動時間や交通費もかかりません。

- 他社との交流: 他の会社の参加者と同じ場で学ぶことで、自社にはない視点や課題感に触れることができ、新たな気づきや刺激を得られる可能性があります。

- 少人数からの参加しやすさ: 1名単位で申し込みができるため、「まずは特定の担当者に専門知識を学ばせたい」といったニーズに柔軟に対応できます。

- デメリット:

- カスタマイズの難しさ: 公開講座は汎用的な内容で作られているため、自社の特定の状況や課題に完全に合致させることは困難です。

- 受講環境への依存: 受講者側の通信環境が不安定だと、音声が途切れたり映像が止まったりして、学習効果が低下する恐れがあります。

- 一体感の醸成の限界: 集合研修ほどの密なコミュニケーションは難しく、一体感や連帯感は醸成されにくい側面があります。

特定の専門スキル(例:Pythonプログラミング入門)を個人に学ばせたい場合や、地方拠点の社員に研修機会を提供したい場合に適した形式です。

eラーニング

eラーニングは、事前に録画・制作された動画コンテンツやスライド教材を、学習管理システム(LMS)上で受講者が自分のペースで学習する形式です。

- 特徴:

時間や場所の制約が一切なく、スマートフォンやタブレットからも学習できます。理解度チェックのテストや進捗管理機能が備わっていることが一般的です。 - メリット:

- 圧倒的な柔軟性: 受講者は通勤時間や業務の空き時間など、自分の都合の良いタイミングで学習を進められます。分からない部分は何度でも繰り返し視聴できるため、知識の定着に繋がりやすいです。

- コスト効率の高さ: 一度コンテンツを導入すれば、何人でも利用できるプランが多く、一人当たりの研修コストを大幅に抑えることができます。全社員に基礎的な知識を周知するのに非常に効率的です。

- 学習進捗の可視化: 管理者は、誰がどのコースをどこまで学習したかをデータで一元管理できるため、研修の受講状況を容易に把握できます。

- デメリット:

- モチベーションの維持: 強制力がないため、受講者の学習意欲に依存しがちで、途中で挫折してしまうケースも少なくありません。修了率を高めるための工夫が必要です。

- 双方向性の欠如: 講師に直接質問したり、他の受講者と議論したりすることができないため、学習が孤独な作業になりがちです。

- 実践スキルの習得への限界: 知識のインプットには非常に有効ですが、実践的なスキルや複雑な思考法を身につけるには、eラーニングだけでは不十分な場合があります。

全社員を対象としたDXリテラシーの基礎教育や、コンプライアンス研修など、標準化された知識を大規模に展開したい場合に最も効果を発揮する形式です。

個別コンサルティング

これは純粋な研修とは少し異なり、研修と実践的なプロジェクト支援を組み合わせた、伴走型のサービスです。

- 特徴:

企業の個別の経営課題やDXテーマに対して、専門のコンサルタントがチームの一員のように深く関与します。現状分析、戦略立案、研修のカスタマイズ、そして実際のプロジェクト推進までをトータルでサポートします。 - メリット:

- 成果への直結: 研修で学んだことを、そのまま自社のリアルな課題解決プロジェクトに適用するため、学習が「机上の空論」で終わらず、具体的なビジネス成果に結びつきやすいのが最大の利点です。

- 完全なカスタマイズ: 自社の状況に合わせて、研修内容から支援方法まで、すべてをオーダーメイドで設計できます。

- 高度なノウハウの獲得: プロのコンサルタントと一緒に仕事をすることで、彼らの思考プロセスや問題解決の手法を間近で学ぶことができ、社内に高度なノウハウが蓄積されます。

- デメリット:

- 費用の高さ: 提供されるサービスの価値が高い分、費用は他のどの形式よりも高額になります。

- コンサルタントへの依存: 成果がコンサルタント個人のスキルや相性に大きく左右される可能性があります。また、支援が終了した後に自走できなくなる「依存体質」に陥るリスクも考慮する必要があります。

経営課題としてDXを最重要視しており、明確な成果を求める企業や、社内にDXを牽引するリーダーが不在で、外部の専門家の力を借りてでも強力に推進したい場合に検討すべき選択肢です。

これらの4つの形式は、どれか一つが絶対的に優れているというものではありません。例えば、全社員にeラーニングで基礎知識をインプットし、次に管理職層に集合研修で実践的なワークショップを行い、さらに選抜されたDX推進担当者には個別コンサルティングでプロジェクトを支援する、といったように、目的と対象者に応じてこれらを組み合わせる「ブレンディッド・ラーニング」が、最も効果的なアプローチと言えるでしょう。

DX研修の失敗しない選び方と比較ポイント

数多くの企業が多様なDX研修サービスを提供する中、自社にとって最適なものを見つけ出すのは容易ではありません。価格の安さや知名度だけで安易に選んでしまうと、「研修はしたものの、現場では何も変わらなかった」という失敗に繋がりかねません。ここでは、DX研修選びで失敗しないための8つの重要な比較ポイントを、チェックリスト形式で解説します。

研修の目的・ゴールを明確にする

何よりもまず最初に行うべきは、「何のためにDX研修を行うのか」という目的と、「研修が終わった後に、受講者にどうなっていてほしいのか」というゴールを具体的に定義することです。これが曖昧なままでは、研修会社に適切な提案をしてもらうことも、研修の効果を測定することもできません。

- 悪い例:「とりあえずDX研修をやってみたい」

- 良い例:

- 「全社員がDXの重要性を理解し、クラウドツールを使って報告業務を30%効率化できるようになる」

- 「マーケティング部門の5名が、データ分析スキルを習得し、データに基づいたキャンペーン施策を自力で立案できるようになる」

- 「経営層がDXの投資対効果を判断できるようになり、来期の経営計画に具体的なDX戦略を盛り込む」

このように、「誰が」「何をできるようになるのか」を可能な限り具体的に、できれば数値目標も交えて設定することが、研修選びの出発点となります。

対象者のレベルに合っているか確認する

次に、研修を受ける対象者の現在のスキルレベルや知識量を正確に把握することが重要です。研修内容が簡単すぎれば受講者は退屈し、逆に難しすぎれば理解が追いつかず、学習意欲を失ってしまいます。

- 確認方法:

- 事前アンケート: DXに関する知識、使用しているツール、課題意識などをアンケートで調査する。

- スキルチェックテスト: 簡単なITリテラシーテストや、特定の専門分野に関するテストを実施する。

- ヒアリング: 対象者やその上司に直接ヒアリングを行い、現状のレベル感やニーズを把握する。

多くの研修会社は、レベル別のコース(入門、基礎、応用、実践など)を用意しています。自社の対象者のレベルに最適な難易度の研修を選ぶ、あるいはカスタマイズしてもらうことが、学習効果を高める上で不可欠です。

実践的でアウトプットできる内容か確認する

DXスキルは、座学で知識をインプットするだけでは身につきません。学んだ知識を使って実際に手を動かし、頭を使って考える「アウトプット」の機会があって初めて、「知っている」が「できる」に変わります。

- チェックポイント:

- 演習・ワークショップの割合: 講義と演習の時間のバランスは適切か。

- ケーススタディの質: 自社の業界や業務内容に近い、実践的なテーマのケーススタディが用意されているか。

- 成果物の作成: 研修の最後に、具体的な企画書や簡単なプログラム、分析レポートといった「成果物」を作成するプロセスが含まれているか。

- 自社課題の持ち込み: 自社が実際に抱えている課題をテーマに、研修内で解決策を討議するようなプログラムは可能か。

知識偏重の研修ではなく、アウトプット中心の実践的なカリキュラムになっているかを入念に確認しましょう。

研修形式(集合・オンラインなど)で選ぶ

前述の通り、研修には集合研修、オンライン研修、eラーニングなど様々な形式があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の状況に合ったものを選ぶ必要があります。

- 検討事項:

- 働き方: テレワーク中心の企業であればオンライン、出社が基本なら集合研修も選択肢になります。

- 対象者の所在地: 全国に拠点が分散している場合は、オンラインやeラーニングが適しています。

- 予算と人数: 大人数に低コストで展開したいならeラーニング、少人数で集中的に行いたいなら集合研修など。

- 研修の目的: 深い議論が必要なら集合研修、知識の習得が目的ならeラーニング、といったように目的との整合性を考えます。

複数の形式を組み合わせる「ブレンディッド・ラーニング」も視野に入れると、より効果的な研修設計が可能です。

講師の実績や専門性を確認する

研修の質は、講師の質に大きく左右されます。特にDXのような新しい分野では、教科書的な知識を話すだけでなく、実ビジネスでの経験に裏打ちされた知見を持つ講師から学ぶことが重要です。

- 確認ポイント:

- 講師の経歴: どのような企業で、どのようなDXプロジェクトに携わってきたか。コンサルティング経験や事業会社での実務経験は豊富か。

- 専門分野と業界知識: 自社の業界特有の課題について理解があるか。AI、データサイエンス、マーケティングなど、求める専門分野での実績は十分か。

- ティーチングスキル: 専門知識を初心者にも分かりやすく伝える能力があるか。

- 体験セミナーの活用: 多くの研修会社が無料の体験セミナーを開催しています。実際に講義を受けてみて、講師の質や相性を確認するのが最も確実な方法です。

研修後のフォローアップ体制は充実しているか

研修は、実施して終わりではありません。研修で生まれた学びの火を消さず、継続的な学習と実践に繋げるための「研修後」の仕組みが、成果を定着させる上で極めて重要です。

- チェックしたいフォローアップ体制:

- 質問対応: 研修終了後も、一定期間は講師に質問できるか。

- コミュニティ: 受講者同士が情報交換できるオンラインコミュニティなどが提供されるか。

- 補講・発展コンテンツ: 研修内容を復習するためのeラーニングや、さらに進んだ内容を学べるコンテンツが用意されているか。

- 実践サポート: 研修後に受講者が行う実践プロジェクトに対して、メンタリングや相談会などのサポートがあるか。

「やりっぱなし」にしないための仕組みが整っている研修会社は、受講者の成長に真にコミットしていると言えるでしょう。

費用対効果を検討する

研修費用は重要な選定基準ですが、単純な金額の安さだけで選ぶのは最も危険なアプローチです。重要なのは、支払う費用に対して、どれだけのリターン(=研修のゴール達成)が期待できるか、という「費用対効果(ROI)」の視点です。

- 考え方:

- A社:100万円の研修だが、目標達成により年間300万円のコスト削減が見込める → 投資対効果は高い。

- B社:30万円の安価な研修だが、内容が薄く現場で何も活かされない → 30万円の損失。

複数の研修会社から見積もりを取り、価格だけでなく、カリキュラムの内容、講師の質、フォローアップ体制などを総合的に比較し、自社の目的達成に最も貢献してくれそうなサービスはどれか、という観点で判断しましょう。後述する助成金の活用も視野に入れると、実質的な負担を抑えることも可能です。

カリキュラムのカスタマイズは可能か

既成のパッケージ研修が、自社の状況に100%合致することは稀です。特に、特定の業務課題の解決や、自社の企業理念と結びつけた研修を行いたい場合、カリキュラムのカスタマイズが不可欠になります。

- 確認ポイント:

- カスタマイズの柔軟性: 事例の差し替え、演習テーマの変更、時間配分の調整など、どの程度のカスタマイズに対応してくれるか。

- ヒアリングの丁寧さ: カスタマイズの前提として、自社の課題や要望をどれだけ丁寧にヒアリングし、理解しようとしてくれるか。

自社の課題に寄り添い、共に最適なプログラムを作り上げてくれるパートナーとして信頼できる研修会社を選ぶことが、満足度の高い研修を実現する最後の鍵となります。

【2024年最新】おすすめのDX研修20選

ここでは、2024年現在、多くの企業から支持されている代表的なDX研修サービスを20社厳選してご紹介します。各社それぞれに強みや特徴があるため、前述の「選び方」を参考にしながら、自社の目的や対象者に合ったサービスを見つけるための比較検討にお役立てください。

(※掲載されている情報は2024年5月時点のものです。最新の情報や料金詳細については、各社の公式サイトをご確認ください。)

| サービス名 | 運営会社 | 特徴 |

|---|---|---|

| ① 株式会社インソース | 株式会社インソース | 業界・業種を問わない豊富な研修ラインナップ。カスタマイズ性が高く、階層別研修に定評。 |

| ② Aidemy Business | 株式会社アイデミー | AI/データサイエンスに特化したeラーニング。実践的な演習と手厚いサポート体制。 |

| ③ リスキル | リスキル株式会社 | 旧インソースの法人研修事業。ビジネススキル全般を網羅。講師の質の高さが強み。 |

| ④ 侍エンジニア | 株式会社SAMURAI | マンツーマン指導が特徴のプログラミングスクール。法人向けにカスタマイズ研修を提供。 |

| ⑤ KENスクール | 株式会社シンクスバンク | 30年以上の実績を持つITスクール。個別指導で初心者でも安心。全国に教室あり。 |

| ⑥ TECH I.S. | 株式会社テックアイエス | 自走できるエンジニア育成を掲げる。チーム開発経験を重視したカリキュラム。 |

| ⑦ DMM WEBCAMP | 株式会社インフラトップ | 短期集中型のプログラミングスクール。法人向けにDXリテラシー研修なども提供。 |

| ⑧ CodeCampGATE | コードキャンプ株式会社 | 現役エンジニアによる指導。実践的なポートフォリオ制作を通じて即戦力を育成。 |

| ⑨ TechAcademy | キラメックス株式会社 | オンライン完結型。豊富なコースから選択可能。パーソナルメンターによるサポート。 |

| ⑩ キカガク | 株式会社キカガク | AI・データサイエンス教育のリーディングカンパニー。「脱ブラックボックス」を掲げた分かりやすい講義。 |

| ⑪ STANDARD | 株式会社STANDARD | AI人材育成とDX組織コンサルティングを両輪で提供。製造業などへの導入実績が豊富。 |

| ⑫ アイ・クラウド | 株式会社アイ・ラーニング | 日本IBMの研修事業から独立。IBM製品やクラウド、AI、セキュリティ分野に強み。 |

| ⑬ 富士通ラーニングメディア | 株式会社富士通ラーニングメディア | ICT人材育成の老舗。体系的で網羅的なカリキュラム。信頼性が高い。 |

| ⑭ Udemy Business | Udemy, Inc. | 世界最大級のオンライン学習プラットフォーム。最先端の幅広い分野の講座を法人向けに提供。 |

| ⑮ Schoo | 株式会社Schoo | 生放送授業と録画動画が見放題のサブスクリプションサービス。DXからビジネススキルまで学べる。 |

| ⑯ SIGNATE Cloud | 株式会社SIGNATE | AI開発コンペティションが母体。実践的なデータサイエンティスト育成に強み。 |

| ⑰ トレノケート株式会社 | トレノケート株式会社 | グローバル展開するIT人材育成企業。ベンダー認定トレーニングを多数提供。 |

| ⑱ 株式会社チェンジ | 株式会社チェンジ | NEW-IT(AI, IoT等)に特化した人材育成とコンサルティング。公共分野にも強い。 |

| ⑲ ディジタルグロースアカデミア | 株式会社ディジタルグロースアカデミア | NTTグループのDX人材育成企業。体系的な人材育成プログラムと実践支援。 |

| ⑳ インターネット・アカデミー | インターネット・ビジネス・ジャパン株式会社 | 日本初のWeb専門スクール。Web制作、プログラミング、マーケティングまで一気通貫で学べる。 |

① 株式会社インソース

年間受講者数60万人以上を誇る業界最大手の一つ。DX分野においても、階層別(経営層、管理職、一般社員)、目的別(業務効率化、データ活用、AI入門など)に非常に幅広いテーマの研修を公開講座・講師派遣の両形式で提供しています。最大の強みは、顧客の課題に応じたカリキュラムのカスタマイズ力であり、どのような業種・職種のニーズにも柔軟に対応できる総合力が魅力です。(参照:株式会社インソース 公式サイト)

② Aidemy Business(株式会社アイデミー)

AI・データサイエンス分野に特化した法人向けeラーニングサービスです。Pythonプログラミング、機械学習、データ分析など180以上の豊富なコースを提供。動画を視聴するだけでなく、ブラウザ上で実際にコードを書きながら学べるハンズオン形式が特徴で、実践的なスキルが身につきやすいと評判です。専任のメンターによる学習サポートも手厚く、挫折させない仕組みが整っています。(参照:株式会社アイデミー Aidemy Business 公式サイト)

③ リスキル(リスキル株式会社)

インソースグループの一員として、法人向け研修サービスを展開。DXリテラシー、データ分析、RPA、セキュリティといったDX関連研修はもちろん、ロジカルシンキングやリーダーシップといったビジネススキル全般を網羅しています。講師の質の高さに定評があり、受講者満足度が非常に高いのが特徴です。公開講座、講師派遣、eラーニングと多様な形式に対応しています。(参照:リスキル株式会社 公式サイト)

④ 侍エンジニア(株式会社SAMURAI)

元々は個人向けのプログラミングスクールとして有名ですが、そのノウハウを活かして法人研修も展開。専属講師によるマンツーマン指導が最大の特徴で、受講者一人ひとりの理解度に合わせて丁寧に指導してくれます。挫折率の低さを誇り、未経験からでも確実にスキルを習得させたい場合に適しています。カリキュラムは企業の要望に応じて柔軟にカスタマイズ可能です。(参照:株式会社SAMURAI 侍エンジニア 法人研修公式サイト)

⑤ KENスクール(株式会社シンクスバンク)

30年以上の歴史を持つ老舗のITスクール。全国の主要都市に教室を構え、対面での個別指導を強みとしています。IT未経験者やPC操作に不慣れな社員でも、自分のペースで安心して学べる環境が整っています。Webデザイン、プログラミング、ネットワークなど幅広いコースを提供しており、法人向けには集合研修も実施しています。(参照:KENスクール 公式サイト)

⑥ TECH I.S.(株式会社テックアイエス)

「自走できるエンジニア」の育成をコンセプトに掲げるプログラミングスクール。法人研修では、単なるスキル習得だけでなく、チームでの開発経験をカリキュラムに組み込んでいるのが特徴です。実践的な課題解決能力とコミュニケーション能力を同時に養うことができます。オンラインでの受講が基本となります。(参照:株式会社テックアイエス 法人研修公式サイト)

⑦ DMM WEBCAMP(株式会社インフラトップ)

短期集中型のプログラミングスクールとして知られていますが、法人向けには「DXリテラシー研修」「IT基礎研修」など、非エンジニア向けの研修も提供しています。実践的なアウトプットを重視したカリキュラムで、学んだ知識をすぐに業務に活かせるよう設計されています。(参照:DMM WEBCAMP 法人研修公式サイト)

⑧ CodeCampGATE(コードキャンプ株式会社)

4ヶ月間で実務レベルのWebアプリケーション開発スキルを習得することを目指す、実践重視のプログラム。現役エンジニアの講師からマンツーマンで指導を受けながら、オリジナルのポートフォリオ(制作実績)を完成させます。即戦力となるWebエンジニアを育成したい企業向けのサービスです。(参照:コードキャンプ株式会社 CodeCampGATE 公式サイト)

⑨ TechAcademy(キラメックス株式会社)

完全オンラインで完結するプログラミング・アプリ開発スクール。Webアプリケーション開発、データサイエンス、UI/UXデザインなど、非常に豊富なコースラインナップが魅力です。週2回のマンツーマンメンタリングなど、パーソナルメンターによる手厚いサポート体制が整っており、オンラインでも挫折しにくいのが特徴です。(参照:キラメックス株式会社 TechAcademy 法人研修公式サイト)

⑩ キカガク

AI・データサイエンス人材育成のリーディングカンパニーとして高い知名度を誇ります。数学的な理論を「脱ブラックボックス」で分かりやすく解説することに定評があり、文系出身者でもAIの仕組みを本質から理解できると評判です。E資格(JDLA認定資格)の合格者数も業界トップクラスで、高度なAIエンジニアの育成に強みを持っています。(参照:株式会社キカガク 公式サイト)

⑪ STANDARD(株式会社STANDARD)

「ヒト起点のデジタル変革をSTANDARDにする」をミッションに掲げ、AI人材育成研修とDX組織コンサルティングの両方を提供しています。特に製造業や金融業など、各業界の特性に合わせたカスタマイズ研修に強みを持っています。戦略策定から人材育成、実践までを一気通貫で支援できるのが特徴です。(参照:株式会社STANDARD 公式サイト)

⑫ アイ・クラウド(株式会社アイ・ラーニング)

日本IBMの研修部門が前身であり、IBM製品に関する研修や、クラウド(IBM Cloud)、AI(Watson)、セキュリティといった分野に深い知見と実績を持っています。PMP®(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル)などの国際資格対策コースも充実しており、高度な専門人材の育成に適しています。(参照:株式会社アイ・ラーニング 公式サイト)

⑬ 富士通ラーニングメディア

富士通グループのICT人材育成企業として長年の歴史と実績を誇ります。新入社員から経営層まで、階層やスキルレベルに応じて体系的に整備された網羅的なカリキュラムが強みです。DXに関しても、基礎から専門技術、マネジメントまで幅広くカバーしており、大手企業ならではの信頼感と品質の高さが魅力です。(参照:株式会社富士通ラーニングメディア 公式サイト)

⑭ Udemy Business

世界で6,400万人以上が利用するオンライン学習プラットフォーム「Udemy」の法人向けサービス。IT、データサイエンス、ビジネススキルなど21,000以上の豊富な講座を、サブスクリプション形式で受講し放題になります。世界中の最先端の知識を、タイムリーかつ低コストで社員に提供できるのが最大のメリットです。(参照:Udemy Business 公式サイト)

⑮ Schoo(株式会社Schoo)

「大人たちがずっと学び続ける生放送コミュニティ」をコンセプトにした、サブスクリプション型のオンライン学習サービス。DX、ITスキル、ビジネススキル、デザインなど8,000本以上の録画授業が見放題なのに加え、毎日ライブで配信される生放送授業では、講師に直接質問したり、他の受講生とコメントで交流したりできるのが特徴です。(参照:株式会社Schoo 法人向けサービス公式サイト)

⑯ SIGNATE Cloud(株式会社SIGNATE)

国内最大級のAI開発コンペティション「SIGNATE」を運営する企業が提供する、データサイエンティスト育成のためのオンライン学習サービス。実在企業のリアルなデータを使ったPBL(Project-Based Learning)形式の演習が豊富で、コンペ形式でスキルを磨くなど、極めて実践的な内容が特徴です。即戦力となるデータサイエンティストを育成したい企業に最適です。(参照:株式会社SIGNATE SIGNATE Cloud 公式サイト)

⑰ トレノケート株式会社

アジアを中心にグローバルに展開するIT人材育成企業。AWS、Microsoft、Google Cloud、VMwareといった主要ITベンダーの認定トレーニングを数多く提供しているのが強みです。最新技術に関する公式カリキュラムを、認定資格を持つ質の高い講師から学ぶことができます。グローバル基準のスキルを身につけさせたい場合に適しています。(参照:トレノケート株式会社 公式サイト)

⑱ 株式会社チェンジ

AI、IoT、ビッグデータといった「NEW-IT」分野に特化した人材育成と事業創出支援を行っています。特に、公共セクター(官公庁・自治体)や大手企業向けのDX推進支援に豊富な実績があります。研修だけでなく、実際の業務改革やサービス開発のコンサルティングも手掛けており、実践的な支援が期待できます。(参照:株式会社チェンジ 公式サイト)

⑲ ディジタルグロースアカデミア

NTTコミュニケーションズとNTTコムウェアが設立したDX人材育成企業。NTTグループが長年培ってきた知見を活かし、DXを推進するリーダーから実践者まで、役割に応じた体系的な育成プログラムを提供しています。研修後のOJT支援や、DX推進組織の立ち上げコンサルティングなど、実践フェーズのサポートも手厚いのが特徴です。(参照:株式会社ディジタルグロースアカデミア 公式サイト)

⑳ インターネット・アカデミー

1995年に開校した日本で最初のWeb専門スクール。Webデザイン、プログラミング、マーケティング、サーバーサイドまで、Webに関するあらゆるスキルを学ぶことができます。Webサイト制作やWebサービス開発といった領域のDXを推進したい企業にとって、信頼できるパートナーとなります。法人向けにはカスタマイズ研修を提供しています。(参照:インターネット・アカデミー 法人研修公式サイト)

DX研修の費用相場

DX研修の導入を検討する上で、費用は非常に重要な要素です。しかし、費用は研修の形式、内容、期間、対象人数などによって大きく変動するため、「定価」というものが存在しにくいのが実情です。ここでは、研修形式ごとの大まかな費用相場を把握し、予算策定の参考にしてください。

研修形式別の費用目安

集合研修(講師派遣型)の費用

講師が企業を訪問して実施する集合研修は、最もカスタマイズ性が高い一方で、費用も高額になる傾向があります。

- 費用相場: 1日(6〜7時間)あたり 30万円 〜 100万円程度

- 費用の内訳:

- 講師料(講師のスキルや知名度によって大きく変動)

- カリキュラム開発・カスタマイズ料

- 教材費(テキスト、演習用アカウントなど)

- 講師の交通費・宿泊費

- (外部会場を利用する場合)会場費

半日研修であれば20万円前後から、複数日にわたる専門的な技術研修や、著名な講師を招く場合は100万円を超えることもあります。受講人数が多い場合は、一人あたりのコストは下がりますが、総額は高くなります。

オンライン研修の費用

オンライン研修には、他社と合同で受講する「公開講座型」と、自社専用に開催してもらう「講師派遣型(オンライン版)」があります。

- 公開講座型の費用相場: 1人あたり 2万円 〜 15万円程度

- 数時間のセミナー形式であれば2〜5万円、1日〜数日間のコースであれば5〜15万円が目安です。専門性の高いコースはさらに高額になる場合があります。

- 講師派遣型(オンライン版)の費用相場: 1日あたり 20万円 〜 80万円程度

- 集合研修と同様にカスタマイズが可能ですが、講師の移動費や会場費がかからないため、集合研修より1〜2割程度安価になるのが一般的です。

eラーニングの費用

eラーニングは、大人数に一律の知識を低コストで提供するのに適した形式です。料金体系は主に「ID課金制」と「コンテンツ買い切り型」に分かれます。

- ID課金制(サブスクリプション)の費用相場: 1IDあたり 月額1,000円 〜 15,000円程度

- 基本的なビジネススキル中心のサービスは月額1,000円〜3,000円、AI・プログラミングなど専門的なコンテンツが豊富なサービスは月額5,000円〜15,000円程度が目安です。利用ID数に応じてボリュームディスカウントが適用されることがほとんどです。

- コンテンツ買い切り型の費用相場: 数十万円 〜 数百万円

- 自社専用のLMS(学習管理システム)に搭載するために、研修コンテンツそのものを購入する形式です。コンテンツの量や質、カスタマイズの有無によって価格は大きく変動します。

これらの費用はあくまで一般的な目安です。 正確な費用を知るためには、必ず複数の研修会社から、自社の要望を伝えた上で見積もりを取得し、サービス内容と合わせて比較検討することが不可欠です。その際、初期費用や最低利用期間・ID数などの条件も忘れずに確認しましょう。

DX研修で活用できる助成金

DX研修の実施には一定のコストがかかりますが、国や自治体が提供する助成金・補助金を活用することで、企業の負担を大幅に軽減できる可能性があります。ここでは、代表的な助成金制度をご紹介します。制度の詳細は頻繁に更新されるため、申請を検討する際は必ず公式情報をご確認ください。

人材開発支援助成金

厚生労働省が管轄する、従業員の職業能力開発を支援するための制度です。DX研修に関連するコースが複数あります。

- 主な対象コース:

- 事業展開等リスキリング支援コース: 新規事業の立ち上げやデジタル化など、企業の事業展開に伴って従業員に新たなスキルを習得させるための訓練経費や、訓練期間中の賃金の一部を助成します。DX推進はまさにこの典型例です。

- 人への投資促進コース: 高度デジタル人材の育成を目的とした訓練や、定額制の研修サービス(eラーニングなど)の導入を支援するメニューがあります。

- 助成内容(一例):

- 経費助成: 研修費用(受講料、教材費など)の最大75%

- 賃金助成: 訓練期間中の従業員の賃金の一部(例:1人1時間あたり最大960円)

- 注意点:

- 助成を受けるには、訓練計画届を事前に労働局へ提出する必要があります。

- 対象となる訓練の時間数や内容には細かな要件があります。

(参照:厚生労働省「人材開発支援助成金」)

この助成金は、DX研修のコスト負担を軽減する上で非常に強力な選択肢となります。多くの研修会社が助成金申請のサポートを行っているため、導入検討時に相談してみることをお勧めします。

各自治体の助成金・補助金

国だけでなく、都道府県や市区町村といった地方自治体も、地域内の中小企業などを対象に独自のDX関連の助成金・補助金制度を設けている場合があります。

- 制度の例:

- 東京都「DXリスキリング助成金」

- 神奈川県「中小企業・小規模企業DX推進事業費補助金」

- 大阪府「大阪市DX推進支援事業」

これらの制度は、名称や内容は自治体によって様々ですが、DX研修の受講費用、専門家派遣(コンサルティング)費用、ITツール導入費用などを補助対象としていることが多いです。

- 探し方:

- 自社の事業所が所在する都道府県や市区町村のウェブサイトで、「DX 助成金」「IT 補助金」といったキーワードで検索します。

- 中小企業支援機関(商工会議所、よろず支援拠点など)に相談するのも有効です。

自治体の助成金は、国の制度と併用できる場合や、より使いやすい条件になっている場合もあるため、積極的に情報を収集しましょう。ただし、予算の上限に達し次第、公募が締め切られることが多いため、早めの対応が肝心です。

DX研修の効果を高めて成功させるポイント

高額な費用をかけてDX研修を実施しても、それが「やりっぱなし」で終わってしまっては意味がありません。研修の投資対効果を最大化し、真に組織の変革に繋げるためには、研修の「前後」の取り組みが極めて重要になります。ここでは、DX研修を成功に導くための3つの重要なポイントを解説します。

明確な目標を設定し社内で共有する

これは研修選びの段階でも触れましたが、成功のためには最も重要な要素であるため、改めて強調します。研修を成功させるには、「この研修を通じて、会社として何を実現したいのか」という明確なビジョンと目標を、経営層が自らの言葉で全社に発信し、共有することが不可欠です。

- なぜ共有が必要か:

- 目的意識の統一: 受講者が「なぜこの研修を受ける必要があるのか」を理解することで、学習へのモチベーションが格段に高まります。

- 全社的な協力体制の構築: 研修を受けていない従業員も、会社の目指す方向性を理解することで、受講者の新たな取り組みに対して協力的になります。

- 成果の評価基準: 設定した目標が、研修の成果を測るための明確な「ものさし」となります。

例えば、「3年後にデータドリブン経営を実現する。その第一歩として、今回の管理職研修では、全部門長が自部門のKPIをダッシュボードで可視化し、月次の報告会議でそのデータに基づいた改善策を提案できるようになることを目指す」といったように、具体的で、かつ会社の大きなビジョンと連動した目標を掲げ、繰り返し発信することが、研修を成功へと導く羅針盤となります。

研修を単発で終わらせず継続的な学習機会を作る

DXの世界では、技術やトレンドが日進月歩で変化します。一度研修で学んだ知識も、何もしなければすぐに陳腐化し、忘れ去られてしまいます。したがって、研修を一度きりのイベントで終わらせるのではなく、継続的に学び続けられる「文化」と「仕組み」を社内に構築することが重要です。

- 継続的な学習機会の例:

- eラーニングの導入: 全社員がいつでも好きな時に学べるeラーニングプラットフォーム(サブスクリプション型)を導入し、自己学習を奨励する。

- 社内勉強会の定期開催: 研修受講者が講師役となり、学んだ内容を他の社員に共有する勉強会を定期的に開催する。これは、教える側のアウトプットによる知識定着にも繋がります。

- 資格取得支援制度: DX関連の資格(例:ITパスポート、G検定、AWS認定資格など)の受験費用や報奨金を会社が支援し、社員のスキルアップを後押しする。

- 外部セミナー参加の奨励: 最新の技術動向に触れるため、外部のセミナーやカンファレンスへの参加を積極的に支援する。

大切なのは、「学び続けることが当たり前」という雰囲気を組織全体で醸成していくことです。

研修後のフォローアップや実践の場を用意する

これが研修を成功させるための最も重要なポイントと言っても過言ではありません。人間は、使わない知識はすぐに忘れてしまいます。研修で学んだスキルや知識を、実際の業務で使う「実践の場」がなければ、研修の効果はほとんど失われてしまいます。

- 実践の場を用意するための具体的な施策:

- スモールスタートでのDXプロジェクト: 研修受講者を中心に、まずは部署単位の小さな業務改善など、成功体験を積みやすいテーマでDXプロジェクトを立ち上げる。例えば、「RPAを使って請求書発行業務を自動化する」「BIツールで営業日報を可視化する」など。

- メンター制度の導入: 研修を終えたばかりの受講者が実践で壁にぶつかった際に、相談できる社内外のメンター(上司、先輩、DX推進担当者など)を付ける。

- 成果発表会の開催: 各自が研修後に取り組んだ改善活動やプロジェクトの成果を発表する場を設ける。成功事例を共有することで、他の社員への刺激となり、モチベーション向上にも繋がります。

- 評価制度への反映: 新たなスキル習得やDXへの貢献度を、人事評価の項目に加えることで、社員の取り組みを正当に評価し、インセンティブを与える。

「研修(Learn)→ 実践(Do)→ 振り返りと共有(Share)」というサイクルを意図的に設計し、回し続ける仕組みこそが、研修で得た知識を組織の血肉に変え、持続的な変革を生み出す原動力となるのです。

DX研修に関するよくある質問

最後に、DX研修の導入を検討している企業担当者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

DX研修は意味がないというのは本当ですか?

「DX研修は意味がない」という意見を耳にすることがありますが、これは半分正しく、半分間違っています。

「意味がない」結果に終わってしまうケースは、確かに存在します。 その主な原因は以下の通りです。

- 目的の欠如: 会社として明確な目的がないまま、「流行りだから」という理由だけで研修を実施してしまった。

- ミスマッチ: 受講者のスキルレベルや業務内容と、研修内容が合っていなかった。

- 実践の場の不在: 研修で学んだことを業務で活かす機会や、フォローアップが全くなかった。

これらのケースでは、研修は単なる「お勉強」で終わり、行動変容には繋がりません。このような状況を指して「意味がない」と言われるのです。

一方で、本記事で解説したような成功のポイントを押さえて実施すれば、DX研修は極めて有意義なものになります。

- 明確な経営目標と連動させる。

- 対象者と内容を適切にマッチングさせる。

- 研修後の実践とフォローアップの仕組みを構築する。

これらの条件を満たしたDX研修は、従業員のスキルとマインドセットを向上させ、業務効率化、新規事業創出、そして企業文化の変革といった大きな成果をもたらす、費用対効果の非常に高い戦略的投資となります。結論として、DX研修そのものが意味がないのではなく、その「やり方」が成否を分けるのです。

無料で受講できるDX研修はありますか?

はい、無料で受講できるDX研修は存在します。 ただし、その内容や対象は限定的であることが多いため、目的を理解した上で活用することが重要です。

- 国や公的機関が提供するプログラム:

- 独立行政法人情報処理推進機構(IPA): DX推進の指針となる「デジタルスキル標準」を公開しており、これに準拠した学習コンテンツや講座情報を提供しています。一部、無料で利用できるものもあります。

- 中小企業基盤整備機構(中小機構): 中小企業向けに、IT活用やDXに関するセミナーやオンライン講座(例:「ちょこっとゼミナール」)を無料で提供しています。

- 研修会社が提供する無料セミナー・体験講座:

- 多くの研修会社が、有料研修の導入を検討している企業向けに、1〜2時間程度の無料の体験セミナーやウェビナーを頻繁に開催しています。DXの概要を掴んだり、研修会社の雰囲気や講師の質を確認したりするのに非常に役立ちます。

- オンライン学習プラットフォームの無料コース:

- Udemy、Coursera、YouTubeなどには、個人クリエイターや大学が公開している、DX関連の入門的な講座が数多く存在します。

これらの無料研修は、DXの第一歩として基本的な知識を身につけたり、情報収集を行ったりする上では非常に有効です。

しかし、注意点として、無料研修だけで自社の具体的な課題を解決したり、専門的なスキルを体系的に習得したりすることは難しいのが実情です。多くの場合、内容は入門レベルに留まり、実践的な演習や個別のフォローアップは期待できません。

したがって、まずは無料研修でDXの全体像を把握し、自社の課題を明確にした上で、その課題解決に最適な有料研修やサービスを選択・投資していく、というステップを踏むのが最も賢明なアプローチと言えるでしょう。