現代のビジネス環境において、デジタルトランスフォーメーション(DX)は企業の競争力を維持し、持続的な成長を遂げるための不可欠な経営戦略となっています。しかし、多くの企業がDX推進の過程で直面するのが「DX人材の不足」という大きな課題です。最新のデジタル技術を理解し、それを活用してビジネスモデルの変革や新たな価値創造を主導できる人材は、今や引く手あまたの存在です。

この記事では、DX推進の鍵を握る「DX人材」について、その定義や求められる背景から、具体的なスキル、マインドセット、そして確保・育成の方法までを網羅的に解説します。DX人材とは何か、自社にはどのような人材が必要なのか、そしてその人材をいかにして確保・育成すればよいのか。これらの問いに対する具体的な答えと、明日からのアクションに繋がるヒントを提供します。

目次

DX人材とは

デジタルトランスフォーメーション(DX)という言葉がビジネスシーンに定着する中、「DX人材」というキーワードも頻繁に聞かれるようになりました。しかし、その具体的な定義や役割について、明確なイメージを持てている人はまだ少ないかもしれません。DX人材とは、単にデジタルツールを使いこなせる人材を指すのではありません。ここでは、DX人材の本来の意味と、混同されがちな「IT人材」との違いを明らかにしていきます。

DXを主導する専門的な人材のこと

DX人材とは、最新のデジタル技術に関する深い知見を持ち、それを活用して企業のビジネスモデルや組織、業務プロセス、企業文化そのものを変革し、新たな価値を創造できる専門的な人材を指します。彼らの役割は、単に既存の業務をデジタル化・効率化するだけに留まりません。市場の動向や顧客ニーズの変化を的確に捉え、データに基づいた洞察から新たなビジネスチャンスを発見し、それを具体的な事業として構想・実行していく、まさに「ビジネス変革の主導者」です。

DXの本質は、デジタル技術を「手段」として使い、企業の競争優位性を確立することにあります。そのため、DX人材にはテクノロジーの知識だけでなく、経営戦略や事業開発、マーケティング、顧客体験(UX)デザインなど、幅広いビジネス領域の知見が求められます。

例えば、ある製造業の企業がDXを推進する場合を考えてみましょう。

- 課題: 熟練工の勘と経験に頼った品質管理が属人化しており、後継者不足も深刻化している。

- DX人材の役割:

- 現状分析と課題定義: 現場の業務フローを詳細に分析し、データ収集の仕組みがないこと、品質判断の基準が曖昧であることなどを課題として特定します。

- 技術選定とソリューション構想: IoTセンサーを製造ラインに設置して製品データを収集し、AIを用いてそのデータを解析することで、不良品発生の予兆を検知するシステムを構想します。

- ビジネスモデルの設計: このシステムを自社利用に留めず、同業他社にSaaS(Software as a Service)として提供することで、新たな収益源を生み出すビジネスモデルを設計します。

- プロジェクト推進: システム開発チーム、現場の作業員、営業部門など、関係各所と連携し、プロジェクト全体をマネジメントします。

このように、DX人材は技術的な視点とビジネス的な視点を併せ持ち、組織を横断しながら変革のエンジンとして機能する、極めて重要な存在です。

DX人材とIT人材の違い

DX人材とIT人材は、どちらもテクノロジーに関わる専門職であるため混同されがちですが、その目的と役割には明確な違いがあります。この違いを理解することは、自社に必要な人材要件を定義する上で非常に重要です。

| 比較項目 | IT人材 | DX人材 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 業務の効率化・コスト削減(守りのIT) | 新たな価値創造・ビジネスモデル変革(攻めのIT) |

| 役割 | システムの開発・運用・保守、インフラ整備 | ビジネス課題の発見・解決、新規事業の創出 |

| 重視されるスキル | プログラミング、ネットワーク、セキュリティ等の技術的専門性 | 技術知見、データ分析、ビジネス設計、リーダーシップ等の複合的スキル |

| 関わる領域 | 主に情報システム部門 | 経営層、事業部門、マーケティング部門など全社横断 |

| 思考の起点 | 技術(Technology) | 顧客(Customer)・ビジネス(Business) |

IT人材は、主に「守りのIT」を担います。 彼らのミッションは、既存の業務プロセスを円滑に進めるための情報システムの安定稼働、セキュリティの確保、社内インフラの整備・保守などです。いわば、企業の事業活動を「守り、支える」役割であり、その専門性は特定の技術領域(プログラミング、データベース、ネットワークなど)に深く特化していることが多く、情報システム部門に所属するのが一般的です。彼らの貢献により、企業は日々の業務を滞りなく遂行できます。

一方、DX人材は「攻めのIT」を担う存在です。彼らのミッションは、デジタル技術を駆使して新たな顧客価値を創造し、企業の成長を牽引することです。思考の起点は常に「どうすればビジネスを成長させられるか」「顧客にどのような新しい体験を提供できるか」というビジネス課題や顧客ニーズにあります。その課題解決の「手段」として、AI、IoT、クラウドといった最新技術を柔軟に組み合わせます。

そのため、DX人材には技術的な知見はもちろんのこと、市場を読み解く力、新たなビジネスを構想する企画力、多様なステークホルダーを巻き込むコミュニケーション能力やリーダーシップといった、より広範で複合的なスキルが求められます。彼らは情報システム部門だけでなく、事業開発部やマーケティング部、あるいは経営企画室など、ビジネスの最前線で活躍します。

もちろん、IT人材がDX人材にキャリアチェンジすることも可能ですし、両者は対立するものではなく、協働するパートナーです。安定したIT基盤がなければ革新的なDXは実現できません。重要なのは、自社の目的が「業務効率化」なのか「ビジネス変革」なのかを明確にし、それぞれの目的に応じて適切な人材を定義し、配置・育成することです。IT人材の役割を尊重しつつ、彼らがDX人材へとステップアップできるようなキャリアパスや学習機会を提供することも、企業にとって重要な戦略となります。

DX人材が求められる背景

なぜ今、多くの企業がDX人材の確保に躍起になっているのでしょうか。その背景には、テクノロジーの進化、ビジネス環境の激変、そして深刻な人材不足という、現代企業が直面する3つの大きな潮流があります。これらの要因を理解することは、DX推進の必要性を社内で共有し、人材戦略を策定する上で不可欠です。

デジタル技術の急速な進化

DX人材が強く求められる最も根本的な理由は、AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、5G(第5世代移動通信システム)、クラウドコンピューティングといったデジタル技術が、かつてないスピードで進化し、ビジネスのあり方を根底から覆しつつあるからです。

ほんの十数年前まで、AIやIoTは一部の研究機関や大企業のものであり、多くの企業にとっては遠い未来の話でした。しかし現在では、これらの技術は汎用化・低コスト化が進み、中小企業でも容易に導入できるようになっています。

- AI(人工知能): 顧客データの分析による需要予測、チャットボットによる顧客対応の自動化、画像認識技術を用いた検品作業の効率化など、あらゆる業務に活用され始めています。

- IoT(モノのインターネット): 工場の機械や建設現場の重機、さらには消費者が使う家電製品まで、あらゆるモノがインターネットに接続され、データを収集・送信するようになりました。これにより、遠隔監視や予兆保全、新たなサービスの創出が可能になっています。

- クラウドコンピューティング: サーバーやソフトウェアを自社で保有する「オンプレミス」から、必要な分だけ利用する「クラウド」への移行が一般化しました。これにより、企業は莫大な初期投資なしに最新のITインフラを利用でき、ビジネスのスピードを格段に向上させています。

これらの技術は、もはや単なる「業務効率化ツール」ではありません。既存の業界構造を破壊し、新たなビジネスモデルを生み出す「ゲームチェンジャー」としての力を持っています。例えば、AIを活用した配車サービスはタクシー業界の常識を変え、IoT家電はメーカーを単なる「モノ売り」から「サービス提供者」へと変貌させました。

このような技術革新の波に乗り遅れれば、企業は競争力を失い、市場から淘汰されかねません。しかし、これらの技術を自社のビジネスにどう活かせばよいのか、その可能性を見出し、具体的な形に落とし込める人材は限られています。だからこそ、技術の本質を理解し、ビジネスへの応用を構想できるDX人材が、企業の未来を左右する存在として強く求められているのです。

既存ビジネスモデルの変革の必要性

デジタル技術の進化は、消費者行動や市場環境にも劇的な変化をもたらしました。スマートフォンが普及し、人々はいつでもどこでも情報を得て、商品を購入し、サービスを比較検討するようになりました。顧客のニーズは多様化・個別化し、企業は画一的なマスマーケティングでは顧客の心を掴めなくなっています。

また、業界の垣根を越えた競争も激化しています。異業種からデジタル技術を武器に参入してくる「デジタル・ディスラプター(デジタル時代の破壊者)」の登場により、既存企業は安泰ではいられなくなりました。例えば、金融業界にIT企業が参入し、小売業界にテクノロジー企業が新しいプラットフォームを提供するなど、従来の競争ルールが通用しない時代に突入しています。

こうした状況下で、多くの日本企業が抱える既存のビジネスモデルや業務プロセスは、複雑化・老朽化・ブラックボックス化した「レガシーシステム」に依存しており、大きな足かせとなっています。 この問題に警鐘を鳴らしたのが、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で指摘された「2025年の崖」です。このレポートでは、多くの企業がレガシーシステムを刷新できなければ、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があると警告されています。(参照:経済産業省 DXレポート)

「2025年の崖」を乗り越え、持続的に成長するためには、もはや既存のやり方の延長線上にある改善(Improvement)では不十分です。ビジネスモデルそのものを見直し、顧客への価値提供のあり方を根本から再定義する変革(Transformation)が不可欠であり、それこそがDXの本質です。

この変革を推進するためには、旧来の慣習や成功体験に固執せず、ゼロベースで新しいビジネスを構想できる人材が必要です。業界の常識を疑い、データに基づいて顧客の本質的な課題を捉え、デジタル技術を駆使して解決策を提示できるDX人材の存在が、企業の生き残りをかけた変革の成否を分けると言っても過言ではありません。

深刻なIT・DX人材の不足

DX推進の必要性が高まる一方で、その担い手となる人材は社会全体で深刻に不足しています。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発行した「DX白書2023」によると、DXを推進する人材の「量」について、「大幅に不足している」または「やや不足している」と回答した企業の割合は、日米ともに8割を超えています。(参照:IPA 独立行政法人情報処理推進機構「DX白書2023」)

特に日本では、少子高齢化による生産年齢人口の減少も相まって、人材不足はより深刻な問題となっています。需要が供給を大幅に上回っているため、優秀なDX人材の採用競争は激化の一途をたどっており、獲得コストも高騰しています。

また、同調査では人材の「質」についても課題が指摘されています。DXを推進する上で必要な職種として、プロダクトマネージャーやビジネスデザイナー、データサイエンティストなどが挙げられていますが、これらの職種を十分に確保できている企業はごくわずかです。

この人材不足は、単にDXプロジェクトの遅延を招くだけではありません。

- 機会損失: 新たなビジネスチャンスがありながら、実行できる人材がいないために指をくわえて見ているしかない。

- 競争力の低下: 競合他社がDXによって新たなサービスを次々と展開する中、自社だけが取り残されてしまう。

- 既存事業の維持困難: レガシーシステムを扱えるベテラン技術者の退職により、基幹システムの維持すら困難になる。

こうした事態を避けるため、企業はもはや「優秀なDX人材がいれば採用したい」という受け身の姿勢ではいられません。自社の事業戦略と連動した明確な人材要件を定義し、採用市場で積極的にアピールすると同時に、既存社員をDX人材へと育成する「リスキリング」にも本腰を入れて取り組む必要があります。 DX人材の確保と育成は、もはや人事部門だけの課題ではなく、企業の将来を左右する最重要の経営課題となっているのです。

DX人材に必要なスキル8選

DX人材と一口に言っても、その役割は多岐にわたります。しかし、DXを成功に導くために共通して求められる中核的なスキルセットが存在します。それは、テクノロジー、ビジネス、デザイン、マネジメントといった領域を横断する複合的な能力です。ここでは、DX人材に不可欠とされる8つの主要なスキルを、それぞれ具体的に解説します。

① テクノロジーの理解と活用スキル

DX人材にとって最も基本的なスキルは、AI、IoT、クラウド、データサイエンスといった先端テクノロジーの仕組みや可能性を正しく理解し、それを自社のビジネス課題解決に応用する力です。プログラマーのようにコードを一行一行書ける必要はありませんが、それぞれの技術が「何ができて、何ができないのか」「導入することでどのようなインパクトがあるのか」をビジネスの言葉で説明できなければなりません。

例えば、「AIを導入しよう」という漠然とした号令をかけるのではなく、「顧客の購買履歴データをAIで分析すれば、個々の顧客に最適化された商品を推薦するレコメンドエンジンが構築できる。これにより、クロスセルを促進し、顧客単価を平均15%向上させることが期待できる」というように、技術とビジネス成果を具体的に結びつけて構想する能力が求められます。

このスキルを身につけるためには、技術トレンドに関するニュースを日々チェックするだけでなく、各技術の基本的な概念(例:機械学習における教師あり学習と教師なし学習の違い、API連携の仕組みなど)を学ぶことが重要です。技術の原理を理解することで、その応用可能性をより深く、広く考えられるようになります。

② データ分析・活用スキル

DX時代のビジネスは「データ駆動型(Data-Driven)」であると言われます。勘や経験だけに頼るのではなく、客観的なデータに基づいて意思決定を行い、施策の効果を検証し、改善を繰り返していくサイクルを回すことが成功の鍵です。そのため、DX人材にはデータ分析・活用スキルが不可欠です。

このスキルは、単に分析ツールを操作できることだけを意味しません。以下の4つのステップを遂行する能力が求められます。

- 課題定義とデータ収集: ビジネス課題を解決するために「何を明らかにすべきか」という問いを立て、そのために必要なデータは何かを定義し、収集する能力。

- データ加工・処理: 収集した生データを分析可能な形に整形・加工(データクレンジング)する能力。

- 分析と可視化: 統計学的な手法や分析ツールを用いてデータを分析し、グラフやダッシュボードなど、誰もが直感的に理解できる形に可視化する能力。

- 洞察(インサイト)の導出と提言: 分析結果からビジネス上の意味合いを読み解き、「なぜそうなっているのか」という原因を考察し、「次に何をすべきか」という具体的なアクションプランを提言する能力。

特に重要なのが4番目の「洞察の導出」です。データはそれ自体が答えを教えてくれるわけではなく、そこから意味のある物語を読み解くのは人間の役割です。例えば、「ウェブサイトの離脱率が高い」というデータだけでは不十分で、「特定のページの読み込み速度が遅いことが原因で離脱が増えているのではないか」といった仮説を立て、検証し、改善策を提言することがDX人材の仕事です。

③ ビジネスを設計するスキル

デジタル技術やデータを活用して、いかにして収益を生み出し、持続可能な事業として成立させるか。この「ビジネスを設計するスキル」は、DX人材の価値を決定づける中核的な能力です。テクノロジーに詳しいだけでは、コストをかけてシステムを開発したものの、全く使われなかったり、収益に繋がらなかったりする「技術のための技術導入」に陥りがちです。

ビジネス設計スキルには、以下のような要素が含まれます。

- 市場・競合分析: 自社が置かれている市場の動向、顧客ニーズの変化、競合の強み・弱みを分析し、事業機会を発見する力。

- ビジネスモデル構想: 「誰に(ターゲット顧客)」「何を(価値提案)」「どのように提供し(チャネル・プロセス)」「どうやって収益を上げるか(収益モデル)」というビジネスの骨格をデザインする力。

- 収益計画策定: 開発コスト、運用コスト、マーケティング費用などを算出し、売上予測を立て、投資対効果(ROI)を明確にする力。

- KPI設計: ビジネスの成功を測るための重要業績評価指標(KPI)を設定し、進捗を定量的に管理する力。

例えば、IoTセンサーを搭載した製品を開発する際に、「センサーで取得した利用状況データを分析し、消耗品の交換時期を予測して自動で通知・配送するサブスクリプションサービスを組み合わせることで、継続的な収益を確保する」といったビジネスモデルを具体的に描ける能力が求められます。

④ UX/UIデザインのスキル

DXの目的が「新たな価値創造」である以上、その価値の受け手である顧客やユーザーの視点は絶対に欠かせません。UX(User Experience:ユーザー体験)とは、製品やサービスを通じてユーザーが得るすべての体験を指し、UI(User Interface:ユーザーインターフェース)とは、ユーザーが製品やサービスと接する画面や操作方法などを指します。

優れたDXは、優れたUXデザインに基づいています。どんなに高機能なシステムでも、使いにくかったり、ユーザーが何をすればよいか分からなかったりすれば、その価値は伝わりません。DX人材には、徹底したユーザー中心思考に基づき、直感的で快適なUX/UIを設計するスキルが求められます。

これには、ユーザビリティテストやインタビューを通じてユーザーの行動や深層心理を理解する力、そのインサイトを基に情報構造や画面遷移を設計する力、そしてユーザーの感情に訴えかけるような心地よいデザインを生み出す感性などが含まれます。DXプロジェクトにおいて、UX/UIデザイナーは単なる「見た目をきれいにする人」ではなく、「ユーザーの代弁者」として、企画の初期段階から関わるべき重要な役割を担います。

⑤ プロジェクトマネジメントスキル

DXは、単一部署で完結することは稀で、経営層、事業部門、情報システム部門、外部パートナーなど、多様なバックグラウンドを持つ人々が関わる全社的なプロジェクトになることがほとんどです。このような複雑なプロジェクトを、計画通りに、予算内で、品質を保ちながらゴールへと導くのがプロジェクトマネジメントスキルです。

具体的には、以下のような能力が求められます。

- 目標設定と計画策定: プロジェクトの目的とゴールを明確にし、達成までのタスクを洗い出し、スケジュールと担当者を割り当てる力。

- 進捗管理と課題解決: プロジェクトの進捗状況を常に把握し、遅延や問題が発生した際には、その原因を特定し、迅速に解決策を実行する力。

- リスク管理: プロジェクトに潜むリスク(技術的リスク、予算超過リスク、仕様変更リスクなど)を事前に洗い出し、対策を講じておく力。

- 品質管理: 成果物が要求される品質基準を満たしているかを確認し、担保する力。

DXプロジェクトは不確実性が高く、予期せぬ問題が頻発します。そのため、計画に固執するのではなく、状況の変化に柔軟に対応しながら、チームをゴールに向かって着実に前進させる舵取り役としての能力が極めて重要になります。

⑥ リーダーシップ

DXは、既存の業務プロセスや組織のあり方を変える「変革」です。変革には、現状維持を望む抵抗勢力や、部門間の利害対立がつきものです。こうした困難を乗り越え、関係者をまとめ上げ、プロジェクトを力強く推進していくためには、強力なリーダーシップが不可欠です。

ここでのリーダーシップとは、役職や権限によって人を動かす「ボス」的なものではありません。DX人材に求められるのは、以下のような「サーバント・リーダーシップ」に近い資質です。

- ビジョン浸透力: DXによって実現したい未来の姿(ビジョン)を、情熱を持って分かりやすく語り、チームメンバーや関係者の共感を得て、同じ目標に向かわせる力。

- 巻き込み力: 部門の壁を越えて、様々な立場の関係者と対話し、協力を取り付けて「自分ごと」としてプロジェクトに関わってもらう力。

- 意思決定力: 不確実な状況の中でも、集めた情報に基づいて「決めるべきこと」を迅速かつ的確に判断し、その責任を負う力。

- モチベーション向上: チームメンバー一人ひとりの強みを引き出し、挑戦を促し、成功体験を積ませることで、チーム全体の士気を高める力。

DXの成否は、一人の天才に依存するのではなく、多様なメンバーの力をいかに結集できるかにかかっています。 その触媒となるのが、DX人材のリーダーシップです。

⑦ コミュニケーションスキル

DXプロジェクトでは、技術的な専門用語が飛び交うエンジニアと、ビジネスの現場の言葉で話す事業部門の担当者、そして経営的な視点で判断する経営層といった、異なる「言語」を話す人々の間で意思疎通を図る場面が頻繁に発生します。 このような状況で、DX人材は「通訳」や「橋渡し」としての役割を担います。

具体的には、以下のようなコミュニケーションスキルが重要です。

- 翻訳力: 複雑な技術の話を、専門知識のない人にもメリットやリスクが分かるように平易な言葉で説明する力。逆に、現場の漠然とした要望を、エンジニアが要件定義できるレベルまで具体化・構造化する力。

- 傾聴力: 相手の立場や背景を理解し、言葉の裏にある本音や真のニーズを引き出す力。

- 交渉・調整力: 利害が対立する部門間の意見を調整し、全員が納得できる着地点(Win-Winの関係)を見つけ出す力。

- プレゼンテーション力: 経営層に対して、プロジェクトの意義や投資対効果を論理的かつ説得力をもって伝え、承認を得る力。

優れたコミュニケーションは、誤解や手戻りを防ぎ、プロジェクトを円滑に進める潤滑油となります。

⑧ アジャイル開発の知識

従来のウォーターフォール型開発(最初に全ての要件を定義し、工程を順に進める手法)は、要件が明確な大規模システムの構築には適していますが、市場の変化が激しく、正解が分からないDXプロジェクトには不向きな場合があります。

そこで重要になるのが、「アジャイル開発」の知識です。「計画→設計→実装→テスト」という短いサイクルを何度も繰り返しながら、顧客からのフィードバックを迅速に反映し、プロダクトを少しずつ改善・進化させていく開発手法です。

DX人材は、アジャイル開発の思想やフレームワーク(スクラムなど)を理解し、そのメリットをチームに浸透させる役割を担います。

- 変化への迅速な対応: 顧客ニーズの変化や新たな技術の登場に素早く対応できる。

- 価値の早期提供: 最低限の機能を持つプロダクト(MVP:Minimum Viable Product)を早期にリリースし、ユーザーからフィードバックを得ることで、無駄な開発を避けられる。

- 顧客満足度の向上: 開発プロセスに顧客を巻き込むことで、本当に求められるプロダクトを作ることができる。

アジャイルな進め方は、不確実性の高いDXプロジェクトにおいて、リスクを最小限に抑えながら成功確率を高めるための極めて有効なアプローチであり、その知識はDX人材にとって必須と言えるでしょう。

DX人材に求められるマインドセット

DXを成功させるためには、前述したような専門スキルが不可欠ですが、それだけでは十分ではありません。不確実性が高く、前例のない挑戦の連続であるDXを推進していく上で、土台となる「心構え」や「思考様式」、すなわちマインドセットが極めて重要になります。スキルが武器だとすれば、マインドセットはその武器を正しく、力強く振るうための精神力です。ここでは、DX人材に不可欠な4つのマインドセットを解説します。

変化を恐れないチャレンジ精神

DXは、その名の通り「トランスフォーメーション(変革)」です。変革とは、これまでのやり方を変え、時には過去の成功体験を捨てることを意味します。そのため、DXの道のりは常に平坦ではなく、予測不能な問題や困難、そして失敗がつきものです。

こうした状況において、「どうせ無理だ」「前例がないからできない」と考えるのではなく、「どうすればできるか」「まずは試してみよう」と前向きに捉え、失敗を恐れずに新しいことに果敢に挑戦するチャレンジ精神が不可欠です。

DXプロジェクトでは、最初に立てた計画がその通りに進むことは稀です。技術的な壁にぶつかったり、ユーザーの反応が想定と異なったりすることは日常茶飯事です。そのたびに、「計画が違うから中止」と考えるのではなく、「この失敗から何を学べるか」「次はどうアプローチを変えるか」と、失敗を学習の機会と捉えて次に活かす姿勢(フェイルファースト、フェイルフォワード)が求められます。

このチャレンジ精神は、個人の資質であると同時に、組織の文化によっても大きく左右されます。一度の失敗で厳しく責任を問われるような組織では、誰も挑戦しようとしません。DX人材がその能力を最大限に発揮するためには、経営層が率先して「挑戦を奨励し、建設的な失敗を許容する」というメッセージを発信し、心理的安全性の高い文化を醸成することが重要です。

継続的に学び続ける意欲

DXを支えるデジタル技術は日進月歩で進化しています。今日最新だった技術が、1年後には時代遅れになっていることも珍しくありません。また、市場のトレンドや顧客の価値観も常に変化し続けています。

このような環境下で価値を提供し続けるためには、一度身につけた知識やスキルに安住することなく、常に最新の情報をキャッチアップし、自らの知識をアップデートし続ける「継続的な学習意欲(ライフロンラーニング)」が絶対条件となります。

具体的には、以下のような行動が求められます。

- 国内外の技術系ニュースサイトや専門家のブログを定期的にチェックする。

- オンライン学習プラットフォームやセミナーを活用して、新しいスキルを習得する(リスキリング)。

- 勉強会やコミュニティに参加し、他の専門家と情報交換を行う。

- 時には、これまで正しいと信じてきた知識や常識を捨て、新しい考え方を学ぶ「アンラーニング(学習棄却)」も必要です。

DX人材は、自分自身が学び続ける姿勢を示すことで、周囲のメンバーにも学習する文化を広める伝道師の役割も担います。組織全体に「学び続けることが当たり前」という文化が根付いてこそ、企業は変化の激しい時代を乗り越えていくことができます。DX人材にとって、学習は特別なイベントではなく、日々の業務に組み込まれた息をするような習慣であるべきです。

顧客やユーザーを中心に考える思考

DXの最終的な目的は、技術を導入すること自体ではなく、「顧客に新たな価値を届け、選ばれ続ける企業になること」です。この目的を見失い、技術先行、社内都合優先でプロジェクトを進めてしまうと、自己満足的なシステムが出来上がるだけで、ビジネス成果には繋がりません。

そこで不可欠となるのが、常に「これは顧客のためになるのか?」「ユーザーはこの機能で本当に幸せになるのか?」と自問自答し、すべての意思決定の判断基準を顧客・ユーザーに置く「顧客中心主義(カスタマーセントリシティ)」の思考です。

このマインドセットを持つ人材は、次のような行動をとります。

- 机上の空論で企画を練るのではなく、実際に顧客にインタビューしたり、ユーザーの行動を観察したりして、彼らが本当に困っていること(ペインポイント)や、潜在的な欲求(インサイト)を深く理解しようと努める。

- 社内の部署間の利害調整が必要になった際にも、「どちらの部署の意見が正しいか」ではなく、「顧客にとってどちらが最善か」という視点で判断を下す。

- プロダクトをリリースした後も、ユーザーからのフィードバックや利用データを真摯に受け止め、改善を繰り返すことで、顧客体験を継続的に向上させていく。

「我々は顧客の代弁者である」という強い当事者意識を持つことが、独りよがりなDXに陥ることを防ぎ、真に価値のあるイノベーションを生み出す原動力となります。この顧客中心の思考は、前述したUX/UIデザインスキルとも密接に結びついています。

周囲を巻き込む協調性

DXは、一人のスーパースターだけで成し遂げられるものではありません。経営層のコミットメント、事業部門の現場知見、IT部門の技術力、マーケティング部門の顧客接点など、社内の様々な専門性やリソースを結集して初めて実現可能となります。

そのため、DX人材には自分の専門領域だけに閉じこもるのではなく、組織の壁を越えて積極的に他者と関わり、協力関係を築き、共通の目標に向かってチームを動かしていく「協調性」や「巻き込み力」が強く求められます。

特に、DXは既存の業務や役割分担の変更を伴うため、関係者からの反発や抵抗に遭うことも少なくありません。そうした際に、トップダウンで強引に進めるだけでは、表面的な協力しか得られず、プロジェクトは形骸化してしまいます。

真の協調性を持つDX人材は、

- 日頃から他部署のメンバーと積極的にコミュニケーションをとり、信頼関係を構築しておく。

- プロジェクトの早い段階から関係者を巻き込み、彼らの意見や懸念に真摯に耳を傾け、企画に反映させる。

- 相手の立場や貢献を尊重し、感謝の意を伝えることで、ポジティブな協力体制を築く。

- プロジェクトの成功を自分一人の手柄にせず、「チームみんなで勝ち取った成果」として共有する。

このように、他者への敬意と共感をベースに、組織全体のエネルギーを一つの方向に束ねていく力が、複雑で困難なDXプロジェクトを成功に導く上で、スキル以上に重要な要素となるのです。

DXを推進する主な7つの職種

DXを推進するためには、多様な専門性を持つ人材がチームとして機能する必要があります。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が策定した「デジタルスキル標準」では、DXを推進する人材の役割がいくつかの職種に分類されています。ここでは、その中でも特に中核となる7つの職種について、それぞれの役割と求められるスキルを解説します。自社にどの役割が不足しているのかを把握する参考にしてください。

| 職種名 | 主な役割 |

|---|---|

| プロデューサー | DXやデジタルビジネスの全体責任者。ビジネスと技術の両面から変革を主導する。 |

| ビジネスデザイナー | 顧客課題や市場動向を分析し、新たなビジネスモデルやサービスを企画・立案する。 |

| アーキテクト | ビジネス戦略に基づき、DXを実現するためのシステム全体の構造を設計する。 |

| データサイエンティスト/AIエンジニア | データを分析してビジネス上の洞察を導き出す。AIモデルを構築・実装する。 |

| UX/UIデザイナー | ユーザー視点に立ち、快適で価値あるデジタル体験(UX)とインターフェース(UI)を設計する。 |

| エンジニア/プログラマ | 設計書に基づき、システムの開発・実装・テストを行う。 |

| 先端技術エンジニア/エキスパート | 特定の先端技術(AI、ブロックチェーン等)に関する高度な専門知識でプロジェクトを支援する。 |

① プロデューサー

プロデューサーは、DXやデジタルビジネスに関する取り組み全体の責任者です。企業の経営戦略と連動させながら、DXの方向性を定め、目標達成に向けたリーダーシップを発揮します。社長やCDO(Chief Digital Officer)がこの役割を担うこともあります。

- 主な役割:

- DX戦略の策定とビジョンの提示

- プロジェクト全体の目標設定、予算確保、リソース配分

- 経営層と現場をつなぐ意思決定

- 関係者全体のモチベーションを維持し、変革を力強く牽引

- 求められるスキル:

- 強力なリーダーシップとビジョン構想力

- 経営・事業に関する深い知見

- テクノロジーとビジネスを結びつける能力

- ステークホルダーとの高度な交渉・調整力

プロデューサーは、プロジェクトの「顔」であり、最終的な成功の責任を負う、まさにDXの司令塔と言える存在です。

② ビジネスデザイナー

ビジネスデザイナーは、DXの「何をやるか」を具体的に企画・立案する役割を担います。市場調査や顧客インタビューを通じて、顧客自身も気づいていないような本質的な課題やニーズを発見し、それを解決するための新しいビジネスモデルやサービスを構想します。

- 主な役割:

- 市場、競合、顧客の分析とインサイトの発見

- 新規事業やサービスのコンセプト企画、ビジネスモデルの設計

- 事業計画の策定と収益シミュレーション

- プロダクトの提供価値(バリュープロポジション)の定義

- 求められるスキル:

- マーケティング、事業開発に関する知識

- デザイン思考やリーンスタートアップなどのフレームワーク活用能力

- データ分析に基づき仮説を構築・検証する力

- 創造性と論理的思考力の両立

ビジネスデザイナーは、DXプロジェクトの出発点となる「アイデアの源泉」であり、その企画の質がプロジェクトの成否を大きく左右します。

③ アーキテクト

アーキテクトは、ビジネスデザイナーが描いたビジネス構想を、技術的にどう実現するかという「システムの全体設計図」を描く役割です。ビジネス要件と非機能要件(性能、セキュリティ、拡張性など)の両方を満たす、最適な技術の選定とシステム構成を設計します。

- 主な役割:

- ビジネス要件のヒアリングと技術要件への落とし込み

- システム全体のアーキテクチャ(構造)設計

- 使用する技術(クラウド、データベース、プログラミング言語など)の選定

- 技術的負債を残さない、将来の拡張性や保守性を考慮した設計

- 求められるスキル:

- ITインフラ、ネットワーク、セキュリティ、アプリケーション開発に関する広範かつ深い知識

- クラウドサービス(AWS, Azure, GCPなど)の知見

- 技術トレンドの動向を把握し、将来を見越した設計を行う能力

- ビジネスサイドと開発サイドの橋渡し役となるコミュニケーション能力

アーキテクトが描く設計図は、DXという名の建物を建てるための「設計図」であり、その品質がシステムの安定性や将来性を決定づけます。

④ データサイエンティスト/AIエンジニア

データサイエンティストは、事業活動から得られる膨大なデータを分析し、ビジネス上の意思決定に役立つ知見(インサイト)を抽出する専門家です。AIエンジニアは、その知見を基に、機械学習や深層学習を用いた予測モデルや認識モデルなどを構築・実装します。両者は密接に関連しており、一人が兼務することも多い職種です。

- 主な役割:

- データサイエンティスト: 課題設定、データ収集・加工、統計分析、結果の可視化とレポーティング、施策提言

- AIエンジニア: AIアルゴリズムの選定、学習データの準備、モデルの開発・評価・実装、運用と改善

- 求められるスキル:

- 統計学、数学、情報科学に関する専門知識

- プログラミングスキル(Python, Rなど)とデータベース操作スキル(SQL)

- 機械学習・深層学習のフレームワーク(TensorFlow, PyTorchなど)の利用経験

- 分析結果をビジネスの言葉で分かりやすく説明する能力

彼らは、データという「新たな石油」を精製し、ビジネスを加速させるエンジンを生み出す、DX時代の頭脳とも言える存在です。

⑤ UX/UIデザイナー

UX/UIデザイナーは、ユーザーにとって魅力的で使いやすいデジタル体験を創造する専門家です。どんなに優れた技術やビジネスモデルも、最終的にユーザーに受け入れられなければ意味がありません。UX/UIデザイナーは、徹底したユーザー視点で、サービス全体の心地よさ(UX)と、直感的な操作性(UI)を設計します。

- 主な役割:

- ペルソナ設計、カスタマージャーニーマップの作成

- ユーザーインタビューやユーザビリティテストの実施

- ワイヤーフレーム、プロトタイプの作成

- 情報設計、画面レイアウト、グラフィックデザイン

- 求められるスキル:

- 人間中心設計、デザイン思考に関する知識

- プロトタイピングツール(Figma, Adobe XDなど)の操作スキル

- ユーザーの行動や心理を理解する観察力・共感力

- 論理的な情報構造設計能力と美的センス

UX/UIデザイナーは、ユーザーとサービスの最も重要な接点をデザインする役割であり、顧客満足度やブランドイメージを直接左右します。

⑥ エンジニア/プログラマ

エンジニア/プログラマは、アーキテクトが作成した設計書と、UX/UIデザイナーが作成したデザインに基づき、実際にシステムやアプリケーションを開発・実装する役割です。プログラミング言語を用いてコードを書き、システムが仕様通りに動作するかをテストします。

- 主な役割:

- 詳細設計、コーディング(プログラミング)

- 単体テスト、結合テストの実施

- システムの運用・保守、バグ修正

- アジャイル開発(スクラムなど)への参加

- 求められるスキル:

- 各種プログラミング言語(Java, Python, JavaScript, Goなど)の習熟

- フレームワークやライブラリの知識

- バージョン管理システム(Gitなど)の利用経験

- 品質の高いコードを書くための論理的思考力と問題解決能力

彼らは、DXの構想を「動く形」にする、ものづくりの実行部隊です。彼らの技術力なくして、DXは実現しません。

⑦ 先端技術エンジニア/エキスパート

先端技術エンジニア/エキスパートは、AI、ブロックチェーン、XR(VR/AR/MR)、量子コンピューティングといった、特定の最先端技術領域において、特に高度な専門性を持つ人材です。市場にまだ広く普及していない技術の導入や、研究開発(R&D)的なプロジェクトにおいて、その深い知見でチームをリードします。

- 主な役割:

- 特定技術分野の最新動向調査と実現可能性評価(PoC)

- 技術的な難易度の高い課題の解決

- 社内への技術的な知見の共有、啓蒙活動

- 研究開発テーマの立案と実行

- 求められるスキル:

- 特定の技術分野に関する修士・博士レベルの専門知識

- 最新の学術論文を読み解く能力

- 未知の課題に対する探求心と粘り強さ

- 研究成果をビジネス応用へと繋げる構想力

彼らは、企業の数年先を見据えた競争優位性を築くための「技術的な羅針盤」となる存在です。全ての企業に必須ではありませんが、技術で市場をリードしたい企業にとっては不可欠な人材です。

DX人材を確保する3つの方法

DX推進の必要性を理解し、求める人材像が明確になったとしても、その人材をいかにして確保するかは大きな課題です。優秀なDX人材は引く手あまたであり、ただ待っているだけでは確保は困難です。ここでは、DX人材を確保するための主要な3つのアプローチ「社内育成」「新規採用」「外部活用」について、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

| 確保方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| ① 社内で育成する | ・企業文化や事業への理解が深い ・エンゲージメント向上に繋がる ・採用コストを抑制できる ・ノウハウが社内に蓄積される |

・成果が出るまでに時間がかかる ・育成のノウハウや体制が必要 ・育成担当者の負担が大きい ・適性のある人材がいない場合がある |

| ② 新規で採用する | ・即戦力となる専門性を迅速に獲得できる ・社内にない新しい知見や視点を取り込める ・育成にかかる時間やコストを削減できる |

・採用競争が激しく、獲得が難しい ・人件費が高騰しやすい ・企業文化へのミスマッチのリスクがある ・早期離職の可能性がある |

| ③ 外部の専門家やサービスを活用する | ・必要なスキルを必要な期間だけ柔軟に活用できる ・採用や育成にかかる手間やコストを削減できる ・最新の知見や第三者視点を得られる |

・契約が終了するとノウハウが社内に残りにくい ・継続的に利用するとコストが高くなる場合がある ・社内の事情に精通していない場合がある ・情報漏洩のリスク管理が必要 |

① 社内で育成する

「社内で育成する」は、既存の社員に対してDXに必要なスキルやマインドセットを習得させる「リスキリング」を通じて、DX人材を育てるアプローチです。自社の事業内容や企業文化を深く理解している社員を育成するため、ミスマッチが起こりにくいという大きなメリットがあります。

メリット:

- 企業文化・事業理解: 育成対象者は、自社のビジネスモデル、業務プロセス、組織風土などを熟知しているため、学んだDXスキルを実践的な課題解決に結びつけやすいです。

- エンゲージメント向上: 会社が自身の成長に投資してくれることは、社員のモチベーションや会社への帰属意識(エンゲージメント)を高める効果があります。

- コスト抑制: 新規採用に比べて、採用コストや高額な報酬を抑えることができます。

- ノウハウの社内蓄積: 育成を通じて得られた知識や成功・失敗の経験が、組織の資産として蓄積されていきます。

デメリット:

- 時間: スキル習得には一定の時間がかかり、即効性は期待できません。体系的な育成プログラムを設計し、実践の場を提供するには数ヶ月から数年単位の期間が必要です。

- 育成体制の必要性: 効果的な育成を行うには、専門知識を持つメンターや講師、適切な研修プログラム、OJTの機会などを整備する必要があり、社内にそのノウハウがない場合は体制構築から始めなければなりません。

- 適性: 全ての社員がDX人材としての適性を持っているわけではありません。本人の意欲やポテンシャルを見極めることが重要になります。

この方法は、長期的な視点で組織全体のDX能力を高め、持続可能な変革体制を築きたい企業に特に適しています。

② 新規で採用する

「新規で採用する」は、DXに必要なスキルと経験を既に持っている人材を、社外から中途採用などで獲得するアプローチです。社内にない専門性やノウハウを迅速に取り入れたい場合に有効な手段です。

メリット:

- 即戦力の獲得: 育成期間を待つことなく、プロジェクトにすぐに貢献できる専門家を確保できます。事業のスピードを加速させたい場合に大きなアドバンテージとなります。

- 新しい知見の導入: 外部からの人材は、社内の常識や固定観念にとらわれない新しい視点やアイデアをもたらしてくれます。組織の活性化やイノベーションの起爆剤となる可能性があります。

- 育成コストの削減: 育成にかかる時間や研修費用をかけずに、必要なスキルセットを獲得できます。

デメリット:

- 採用競争の激化: 優秀なDX人材は多くの企業が求めており、採用競争は非常に激しいです。魅力的な待遇や労働環境を提示できなければ、獲得は困難です。

- 高コスト: 専門性の高い人材であるため、人件費は高騰する傾向にあります。採用エージェントへの手数料なども含めると、相応のコストがかかります。

- カルチャーミスマッチ: スキルは高くても、企業の文化や価値観に馴染めず、本来のパフォーマンスを発揮できない、あるいは周囲との軋轢を生んでしまうリスクがあります。

- 早期離職リスク: 売り手市場であるため、より良い条件を求めて短期間で離職してしまう可能性もあります。

この方法は、特定のプロジェクトで高度な専門性が急遽必要になった場合や、社内の変革をリードする起爆剤として外部の血を入れたい企業に適しています。 採用時にはスキルだけでなく、カルチャーフィットを慎重に見極めることが成功の鍵となります。

③ 外部の専門家やサービスを活用する

「外部の専門家やサービスを活用する」は、正社員として雇用するのではなく、フリーランスの専門家やコンサルティングファーム、開発会社などと業務委託契約を結び、必要な期間・必要なスキルだけを「スポット」で活用するアプローチです。

メリット:

- 柔軟性とスピード: 自社のニーズに合わせて、データサイエンティストやUXデザイナーといった特定の専門家と、数ヶ月単位のプロジェクトベースで契約できます。採用プロセスに時間をかけることなく、迅速に専門知識を活用できます。

- コスト効率: 正社員を雇用する場合の固定費(給与、社会保険料など)や採用・教育コストがかかりません。必要な時に必要な分だけ費用を支払うため、コストを最適化できます。

- 最新の知見: 常に業界の最前線で活躍している外部専門家を活用することで、最新の技術トレンドや他社事例に基づいた客観的なアドバイスを得られます。

デメリット:

- ノウハウが蓄積しにくい: プロジェクトが終了し、外部専門家との契約が終わると、彼らが持っていた知識やノウハウが社内に残りにくいという課題があります。意識的に社内メンバーへの知識移転を契約に盛り込むなどの工夫が必要です。

- 継続的なコスト: 短期的にはコスト効率が良くても、長期間にわたって継続的に活用し続けると、結果的に内製化するよりもコストが高くつく場合があります。

- 情報漏洩リスク: 社内の機密情報にアクセスしてもらうことになるため、契約時に秘密保持契約(NDA)を締結するなど、厳格なセキュリティ管理が求められます。

この方法は、社内に専門家がいない初期段階でのDX推進、特定の専門領域に関するアドバイスが欲しい場合、あるいは一時的にリソースが不足しているプロジェクトの支援などに非常に有効です。

結論として、これらの3つの方法はどれか一つが絶対的に正しいというわけではありません。 多くの成功企業は、自社の状況やフェーズに合わせて、これらを戦略的に組み合わせています。 例えば、「まずは外部コンサルタントの支援を受けながらDXの方向性を定め(外部活用)、次に中核となるリーダー人材を採用し(新規採用)、そのリーダーを中心に既存社員の育成プログラムを立ち上げる(社内育成)」といったハイブリッドなアプローチが理想的と言えるでしょう。

社内でDX人材を育成する4つのステップ

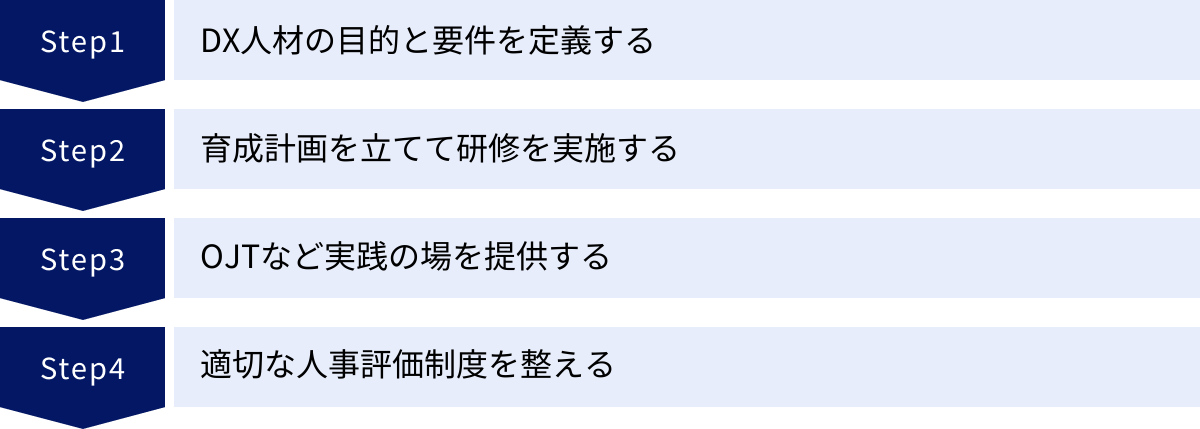

DX人材の獲得競争が激化する中、長期的な視点で見れば、社内で人材を育成する「内製化」は極めて重要な戦略です。自社のビジネスを熟知した社員がDXスキルを身につけることで、企業文化に根ざした持続可能な変革が可能になります。ここでは、社内でDX人材を育成するための具体的な4つのステップを解説します。

① DX人材の目的と要件を定義する

育成を始める前に、最も重要なのが「自社にとってのDXとは何か」「そのDXを推進するために、どのようなスキルやマインドセットを持った人材が、いつまでに、何人必要なのか」を明確に定義することです。この最初のステップが曖昧なままでは、育成施策が的外れなものになり、時間とコストを無駄にしてしまいます。

具体的なアクション:

- 経営戦略とDX戦略の連携: まず、会社としての中長期的な経営目標を確認します。その上で、「売上拡大」「生産性向上」「新規事業創出」など、DXによって達成したい目的を具体化します。例えば、「ECサイトの売上を3年で2倍にする」といった明確な目標を設定します。

- 必要な人材像の具体化: 次に、そのDX目的を達成するために必要な役割(職種)とスキルを洗い出します。IPAの「デジタルスキル標準」などを参考に、「ビジネスデザイナー」「データサイエンティスト」といった役割を定義し、それぞれの役割に求められるスキル(ビジネス設計スキル、データ分析スキルなど)やマインドセット(チャレンジ精神など)を具体的に記述します。これが「人材要件定義書」となります。

- 現状とのギャップ分析: 定義した理想の人材像と、現在の社内人材のスキル保有状況を比較し、ギャップを可視化します。スキルマップを作成したり、アセスメントツールを活用したりするのも有効です。このギャップこそが、育成プログラムで埋めるべき課題となります。

この「目的と要件の定義」は、経営層と人事部門、事業部門が一体となって議論し、全社的なコンセンサスを形成することが成功の鍵です。

② 育成計画を立てて研修を実施する

人材要件と現状のギャップが明確になったら、そのギャップを埋めるための具体的な育成計画を策定し、研修プログラムを実施します。画一的な研修を全員に受けさせるのではなく、対象者のレベルや役割に応じて最適な学習コンテンツを提供することが重要です。

具体的なアクション:

- 育成ロードマップの作成: 「誰を(育成対象者)」「いつまでに」「どのような状態にしたいのか(ゴール)」という育成の全体像を描きます。対象者を「全社員向け(DXリテラシー向上)」「次世代リーダー候補向け(専門スキル習得)」「経営層向け(DX戦略理解)」のように階層別に分け、それぞれに合ったゴールと期間を設定します。

- 研修プログラムの選定・設計:

- Off-JT(座学研修): eラーニング、集合研修、外部セミナーなどを活用し、DXに関する基礎知識や専門スキルを体系的に学びます。AIやデータサイエンスに特化したオンライン研修サービスなどを活用するのも効果的です。

- コンテンツの階層化: 全社員が受けるべき「ITパスポート」レベルの基礎知識から、特定の職種を目指す人向けの専門的なプログラミングやデータ分析講座まで、学習コンテンツをレベル別に用意します。

- 学習の動機付け: なぜこの学びが必要なのかを丁寧に説明し、学習をキャリアアップに繋がるポジティブな機会として位置づけます。学習時間の一部を業務時間として認定したり、資格取得支援制度を設けたりすることも、社員のモチベーション維持に繋がります。

計画を立てる際は、短期的なスキル習得だけでなく、長期的なキャリアパスと連動させることが、社員の学習意欲を持続させる上で重要です。

③ OJTなど実践の場を提供する

研修で知識をインプットするだけでは、DXスキルは身につきません。学んだ知識を実際の業務で活用し、試行錯誤する「実践の場」を提供することが、スキルを定着させ、本当の意味でのDX人材を育てる上で最も重要なステップです。

具体的なアクション:

- スモールスタートでのプロジェクト経験: 最初から大規模で失敗の許されないプロジェクトにアサインするのではなく、まずは小規模なチームで、短期間で成果が見えるような「ミニDXプロジェクト」を立ち上げます。例えば、「特定の業務のRPAによる自動化」「部署内のデータ可視化ダッシュボードの作成」など、成功体験を積みやすいテーマから始めます。

- OJT(On-the-Job Training)の実施: 育成対象者を実際のDXプロジェクトにメンバーとして加え、経験豊富なリーダーや外部の専門家の下で、実務を通じて学ばせます。この際、単なる作業者としてではなく、企画段階から関わらせることが重要です。

- メンター制度の導入: 育成対象者一人ひとりに対して、先輩社員や上司がメンターとして付き、定期的な1on1ミーティングで進捗の確認や悩み相談、フィードバックを行います。これにより、学習者が孤立することなく、安心して挑戦できる環境を作ります。

- 挑戦と失敗を許容する文化: 実践の場では、必ず失敗が伴います。その失敗を責めるのではなく、チーム全体で原因を分析し、次の成功に繋げる「学びの機会」として捉える文化を醸成することが不可欠です。

座学(Know)と実践(Do)を往復するサイクルを繰り返すことで、知識は初めて生きた「スキル」へと昇華します。

④ 適切な人事評価制度を整える

せっかく育成に投資し、社員が新たなスキルを身につけて挑戦しても、その努力や成果が正当に評価されなければ、モチベーションは低下し、育成の取り組みは頓挫してしまいます。DX人材の育成を成功させるためには、挑戦を促し、DXへの貢献を評価する人事評価制度への見直しが欠かせません。

具体的なアクション:

- 評価項目の見直し: 従来の年功序列や短期的な業績だけでなく、「新しいスキルや知識の習得」「DXプロジェクトへの貢献度」「チャレンジングな目標への挑戦」といった項目を評価指標に加えます。

- プロセス評価の導入: DXはすぐに成果が出るとは限りません。結果だけでなく、成果に至るまでのプロセスや、失敗から学んで次のアクションに繋げた行動なども評価の対象とします。

- 360度評価の活用: 上司からの一方的な評価だけでなく、同僚や部下、関連部署のメンバーなど、多角的な視点からのフィードバックを取り入れることで、より公正で納得感のある評価が可能になります。

- 報酬・キャリアパスとの連動: DXスキルを習得し、高い成果を上げた社員には、昇給や昇格、新たな役割への抜擢など、目に見える形で報いることが重要です。これにより、「DXを学ぶとキャリアが開ける」というポジティブなメッセージを社内に示すことができます。

人事評価制度は、会社が社員に「何を期待しているか」を伝える最も強力なメッセージです。DX人材の育成と定着を本気で目指すなら、制度の見直しは避けて通れない重要なステップです。

DX人材の育成におすすめの研修サービス

社内でDX人材を育成する上で、質の高い研修プログラムは不可欠です。しかし、自社だけで全てのコンテンツを用意するのは困難な場合も多いでしょう。ここでは、DX人材育成で実績のある代表的な研修サービスを3つ紹介します。各サービスの特徴を理解し、自社の育成目標に合ったものを選びましょう。

Aidemy Business

Aidemy Businessは、AIを中心とした先端技術領域に強みを持つ法人向けのオンラインDX研修サービスです。AI、データサイエンス、IoT、クラウドなど、200種類以上の豊富な講座が用意されており、プログラミング未経験者から専門職を目指す人材まで、幅広い層に対応しています。

- 特徴:

- AI・データサイエンス領域の網羅性: AIプロダクトマネージャー育成コースや、自然言語処理、画像認識といった専門的な講座が充実しており、AI活用を本格的に目指す企業に適しています。

- 実践的な学習環境: ブラウザ上でコードを書いて実行できる演習環境が用意されており、環境構築の手間なく、すぐに実践的な学習を始められます。

- 学習の継続を支援する仕組み: 学習進捗の可視化、メンタリング、Q&Aサポートなど、受講者が挫折しにくい仕組みが整っています。

- スキルアセスメント機能: 受講者のスキルレベルを測定し、個々に最適化された学習プランを提案できます。

こんな企業におすすめ:

- AIやデータを活用した新規事業や業務改善を本格的に進めたい企業

- エンジニアやデータサイエンティストなど、専門職の育成に力を入れたい企業

- 全社員のデジタルリテラシー向上から専門スキル習得まで、一気通貫でカバーしたい企業

(参照:株式会社アイデミー Aidemy Business 公式サイト)

TechAcademy DX研修

TechAcademy DX研修は、オンラインプログラミングスクールとして知られるTechAcademyが提供する法人向け研修サービスです。現役のプロフェッショナルがパーソナルメンターとして付き、実践的なスキル習得を徹底的にサポートする点が最大の特徴です。

- 特徴:

- パーソナルメンターによる手厚いサポート: 受講者一人ひとりに専属のメンターがつき、週2回のマンツーマンメンタリングや、チャットでの質問対応を通じて、学習の疑問やキャリアの悩みに応えてくれます。

- 実践的なカリキュラム: 実際にWebサービスやアプリケーションを開発しながら学ぶカリキュラムが多く、学んだ知識を「使えるスキル」として定着させやすいです。

- 多様なコースラインナップ: DXの基礎を学ぶリテラシーコースから、Python、データサイエンス、AI、UI/UXデザイン、AWSなど、目的に応じた専門コースが豊富に用意されています。

- オーダーメイド研修: 企業の課題に合わせて、複数のコースを組み合わせたり、内容をカスタマイズしたりすることも可能です。

こんな企業におすすめ:

- 未経験者からでも、着実に手を動かせるレベルまでスキルアップさせたい企業

- 受講者の学習意欲や進捗にばらつきがあり、個別最適なサポートを重視したい企業

- OJTの前段階として、実践的な開発経験を積ませたい企業

(参照:キラメックス株式会社 TechAcademy DX研修 公式サイト)

Di-Lite

Di-Lite(ディーライト)は、特定の研修サービス名ではなく、デジタルリテラシー協議会(Di-Lit)が提唱する、全てのビジネスパーソンが共通して身につけるべきデジタルリテラシーの範囲を示す指標です。この協議会は、IPA(情報処理推進機構)と一般社団法人データサイエンティスト協会、一般社団法人日本ディープラーニング協会が連携して設立しました。

- 特徴:

- DX時代の「読み書きそろばん」: Di-Liteは、「IT・ソフトウェア領域」「数理・データサイエンス領域」「AI・ディープラーニング領域」の3つの領域で構成され、これからのビジネスに必須の共通リテラシーと位置づけられています。

- 指標となる資格試験: 各領域の理解度を測るための推奨資格として、「ITパスポート試験」「G検定(ジェネラリスト検定)」「データサイエンティスト検定(リテラシーレベル)」が挙げられています。

- 体系的な学習目標設定: 自社のDX人材育成において、どのレベルのリテラシーを、どの範囲の社員に身につけさせるべきか、その目標設定の指針として活用できます。

- 対応研修の存在: 多くの研修事業者が、このDi-Liteの範囲をカバーする研修プログラムを提供しています。

こんな企業におすすめ:

- 全社的なDXリテラシーの底上げを、どこから手をつければよいか分からない企業

- 客観的な指標に基づいて、体系的な育成計画を立てたい企業

- 社員のデジタルスキルを、世の中の標準的なレベルと比較・可視化したい企業

これらの研修サービスを選ぶ際は、無料相談やトライアルなどを活用し、自社の育成目標や企業文化に合っているかを慎重に検討することが重要です。 目的を明確にした上で、最適なパートナーを選ぶことが、育成成功への近道となります。

(参照:デジタルリテラシー協議会 公式サイト)

DX人材の採用・確保におすすめのサービス

社内育成と並行して、即戦力となるDX人材を外部から獲得することも重要な戦略です。しかし、優秀な人材は簡単には見つかりません。ここでは、DX人材の採用や、プロジェクト単位での確保に強みを持つ代表的なサービスを3つ紹介します。自社のニーズに合ったプラットフォームを活用し、効率的な人材確保を目指しましょう。

ビズリーチ

ビズリーチは、ハイクラス人材に特化した会員制の転職プラットフォームです。管理職や専門職などの即戦力を求める企業と、キャリアアップを目指す優秀な個人を直接つなぐ「ダイレクト・リクルーティング」の仕組みが特徴です。

- 特徴:

- ハイクラス人材の宝庫: 登録している会員は、一定の審査基準をクリアした優秀なビジネスパーソンが中心です。DXを牽引するリーダー候補や、高度な専門スキルを持つ人材と出会える可能性が高いです。

- ダイレクト・スカウト: 企業側から登録者の職務経歴書を検索し、直接アプローチ(スカウト)できます。待ちの姿勢ではなく、攻めの採用活動が可能です。

- 潜在層へのアプローチ: 今すぐの転職を考えていない「転職潜在層」にもアプローチできるため、他社と競合しにくい優秀な人材を発掘できる可能性があります。

- ヘッドハンターの活用: 登録している優秀なヘッドハンターを通じて、自社にマッチする人材を探してもらうこともできます。

こんな企業におすすめ:

- DX推進のリーダーとなるCDO(最高デジタル責任者)やプロダクトマネージャーを採用したい企業

- 一般的な求人サイトでは出会えない、ハイレベルな専門職(データサイエンティストなど)を探している企業

- 自社の魅力を直接候補者に伝え、能動的な採用活動を行いたい企業

(参照:株式会社ビズリーチ 公式サイト)

ITプロパートナーズ

ITプロパートナーズは、IT・Web分野のフリーランスや起業家と企業をマッチングするエージェントサービスです。「週2日」「リモート」といった柔軟な働き方を希望する優秀な人材が多く登録しており、正社員採用にこだわらずに専門性を確保したい場合に非常に有効です。

- 特徴:

- 優秀なフリーランス人材: 登録者は、スタートアップなどでCTOや技術顧問を経験したような、自律的に動けるハイスキルな人材が中心です。

- 柔軟な契約形態: 「週2日から」といった短時間・短期間での契約が可能なため、必要なスキルを必要な分だけ、コストを抑えて活用できます。

- スピード感のあるマッチング: 専属のエージェントが企業の課題をヒアリングし、最適な人材を迅速に提案してくれます。最短でのマッチングも可能です。

- 幅広い職種に対応: エンジニアやデザイナーだけでなく、マーケターやプロダクトマネージャーなど、DXに必要な多様な職種の専門家が登録しています。

こんな企業におすすめ:

- 正社員を採用するほどの業務量はないが、高度な専門知識が必要なプロジェクトがある企業

- 社内に専門家がいないため、外部のプロにアドバイスや実務支援を頼みたい企業

- 新規事業の立ち上げなど、スピーディーに開発チームを組成したい企業

(参照:株式会社ITプロパートナーズ 公式サイト)

HiPro Biz

HiPro Biz(旧:i-common)は、パーソルキャリア株式会社が運営する、企業の経営課題を解決するプロフェッショナル人材活用支援サービスです。フリーランスのコンサルタントや各分野の専門家が22,000人以上登録しており、プロジェクト単位で経営層の右腕となるような人材を活用できます。

- 特徴:

- 経営課題解決のプロ集団: 登録しているのは、大企業で役員や事業部長を歴任した経験者や、特定の領域(新規事業開発、DX戦略、マーケティング戦略など)で豊富な実績を持つコンサルタントが中心です。

- 顧問・アドバイザーとしての活用: DX戦略の策定、組織改革、人材育成計画の立案など、経営の上流工程に関する課題に対して、専門家がアドバイザーとして伴走支援します。

- 実行支援までカバー: 戦略立案だけでなく、プロジェクトマネージャーとして現場に入り込み、実行までをハンズオンで支援してもらうことも可能です。

- 多様な業界・テーマに対応: 製造、金融、小売など様々な業界の知見を持つ専門家や、人事、財務、営業など特定のテーマに強い専門家が在籍しています。

こんな企業におすすめ:

- DXの方向性自体が定まっておらず、戦略立案から支援してほしい企業

- 経営層のパートナーとして、客観的かつ専門的な視点からの助言が欲しい企業

- 社内だけでは推進が難しい大規模な変革プロジェクトを、外部のプロの力を借りて成功させたい企業

(参照:パーソルキャリア株式会社 HiPro Biz 公式サイト)

これらのサービスを有効活用するには、自社が「どのような課題」を抱えており、「どのような人材」に「どのような役割」を期待するのかを明確にすることが不可欠です。目的を明確化し、戦略的にサービスを選ぶことで、DX人材確保の成功確率を大きく高めることができます。

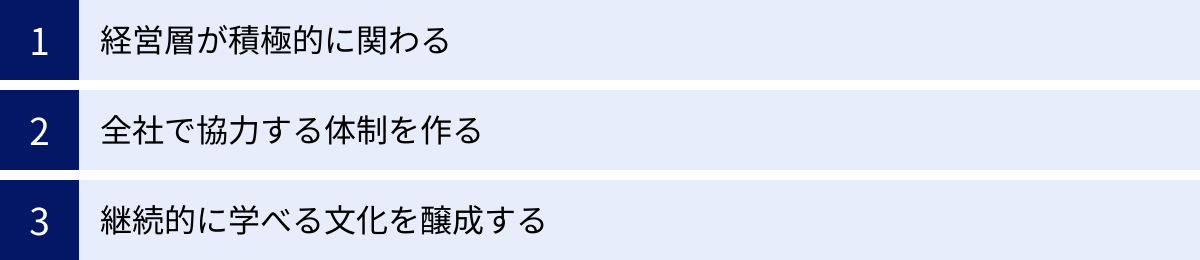

社内でDX人材の育成・確保を成功させるポイント

DX人材の育成や確保は、単に研修を実施したり、採用活動を行ったりするだけでは成功しません。個々の施策を成功に導き、組織全体のDX能力を底上げするためには、その土台となる組織文化や体制づくりが不可欠です。ここでは、DX人材の育成・確保を成功させるための3つの重要なポイントを解説します。

経営層が積極的に関わる

DX人材の育成・確保を成功させる上で、最も重要な要素は「経営層の強いコミットメント」です。DXは、情報システム部門や人事部門といった一部署の取り組みではなく、ビジネスモデルや組織構造そのものを変革する全社的な経営課題です。そのため、トップである経営層がDXの重要性を深く理解し、自らの言葉でそのビジョンを社内に向けて繰り返し発信することが不可欠です。

- ビジョンの提示: 「我々はDXを通じて、このような未来を実現する」という明確で魅力的なビジョンを掲げ、全社員の向かうべき方向を指し示します。これにより、社員はDXを「自分ごと」として捉え、学習や挑戦へのモチベーションが高まります。

- リソースの確保: DXには、人材育成、システム投資、新規事業開発など、相応の予算と時間が必要です。経営層がこれらのリソースを優先的に配分する意思決定を行うことで、現場は安心して変革に取り組むことができます。

- 挑戦と失敗の許容: 経営層自らが「失敗を恐れず挑戦せよ。責任は私が取る」という姿勢を示すことが、心理的安全性の高い組織文化を醸成します。DXには失敗がつきものであり、その失敗を許容し、学びの機会とする文化がなければ、誰も新しいことに挑戦しようとしません。

- 率先垂範: 経営層自身がデジタルツールを積極的に活用したり、DXに関する学習会に参加したりする姿を見せることも、強力なメッセージとなります。

経営層が「傍観者」や「評論家」ではなく、「最高責任者」としてDXプロジェクトの先頭に立つこと。 これが、全社の意識を変え、DX人材が活躍できる土壌を作るための第一歩です。

全社で協力する体制を作る

DXは、特定の部署だけで完結するものではありません。例えば、新しいデジタルサービスを開発する場合、顧客のニーズを把握している事業部門、システムを開発するIT部門、顧客との接点を持つマーケティング部門、そして全社的な戦略を考える経営企画部門など、部署の垣根を越えた連携が不可欠です。

しかし、多くの日本企業では、部署ごとに最適化された「サイロ化」が進んでおり、部署間の連携がスムーズにいかないことがDX推進の大きな障壁となっています。この壁を打破し、全社で協力する体制を作ることが重要です。

- 横断的なプロジェクトチームの組成: DXプロジェクトを立ち上げる際は、関連する各部署からメンバーを選出し、部門横断的なチームを組成します。これにより、多様な知見が集まり、迅速な意思決定が可能になります。

- 共通言語と共通目標の設定: チーム内で、ビジネス用語や技術用語の認識を合わせ、全員が共有できるプロジェクトの目標(KGI/KPI)を設定します。これにより、部署ごとの利害を超えて、同じゴールを目指す一体感が生まれます。

- コミュニケーションの活性化: 定期的なミーティングはもちろん、チャットツールなどを活用して、日頃からオープンな情報共有や意見交換ができる環境を整えます。部署間の物理的な壁を取り払うフリーアドレス制の導入なども有効です。

「DXは全員参加のプロジェクトである」という意識を醸成し、部署間の壁を取り払って知見を結集できる協力体制を築くことが、複雑な課題を解決し、DXを成功に導くためのエンジンとなります。

継続的に学べる文化を醸成する

DXを支える技術や市場環境は、常に変化し続けています。一度研修を受けたり、資格を取ったりしただけで学びを止めてしまっては、あっという間に知識は陳腐化してしまいます。DX時代を生き抜く企業にとって、組織全体が継続的に学び、自己変革し続ける「学習する組織」になることが不可欠です。

一時的な研修プログラムを提供するだけでなく、社員が自律的に学び続けられる「文化」を醸成するための仕組みづくりが求められます。

- 学習機会の提供: eラーニングプラットフォームの導入、書籍購入費用の補助、外部セミナーや勉強会への参加奨励など、社員がいつでも学べる環境を整備します。

- ナレッジシェアの促進: 社内SNSやWikiツールなどを活用し、社員が学んだことや業務で得た知見を気軽に共有できる場を作ります。成功事例だけでなく、失敗から得た教訓を共有することも非常に価値があります。

- 学習時間の確保: 業務時間の一部を、自己学習や研究開発に充てることを制度として認める(Googleの「20%ルール」などが有名)ことも、学習文化を後押しします。

- 学びの評価: スキルの習得やナレッジの共有といった「学習する行動」そのものを、人事評価の対象に加えることで、学びが奨励されているという明確なメッセージになります。

DX人材の育成・確保は一過性のイベントではなく、継続的な旅です。 社員一人ひとりが学び、成長し、その成果を組織に還元するという好循環を生み出す文化こそが、企業の最も強力な競争優位性となるのです。

まとめ

本記事では、現代の企業経営において不可欠な存在となった「DX人材」について、その定義から求められる背景、具体的なスキルセット、確保・育成の方法、そして成功のためのポイントまでを網羅的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて整理します。

- DX人材とは、単なるIT技術者ではなく、デジタル技術を手段として活用し、ビジネスモデルや組織そのものを変革して新たな価値を創造する「ビジネス変革の主導者」です。

- DX人材が求められる背景には、「デジタル技術の急速な進化」「既存ビジネスモデルの変革の必要性(2025年の崖)」、そして「深刻な人材不足」という3つの大きな時代の潮流があります。

- DX人材には、テクノロジー、データ分析、ビジネス設計、UX/UIデザイン、プロジェクトマネジメント、リーダーシップ、コミュニケーション、アジャイル開発といった8つの複合的なスキルに加え、変化を恐れないチャレンジ精神などのマインドセットが求められます。

- DX人材を確保するには、「社内育成」「新規採用」「外部活用」という3つの方法があり、自社の状況に応じてこれらを戦略的に組み合わせることが重要です。

- 社内での育成・確保を成功させるためには、施策レベルの話だけでなく、「経営層の積極的な関与」「全社的な協力体制の構築」「継続的に学べる文化の醸成」という組織としての土台づくりが不可欠です。

デジタルトランスフォーメーションの成否は、いかにして優れたDX人材を確保し、彼らが最大限に活躍できる環境を整えられるかにかかっています。それは決して簡単な道のりではありませんが、企業の未来を創る上で避けては通れない、最も重要な投資と言えるでしょう。

この記事が、皆様の会社におけるDX人材戦略を考え、具体的な一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。