現代のビジネス環境において、デジタルトランスフォーメーション(DX)は企業の持続的な成長と競争力維持に不可欠な要素となりました。しかし、多くの企業がその推進役となる「DX人材」の不足という大きな壁に直面しています。なぜDX人材はこれほどまでに不足しているのでしょうか。また、この深刻な課題に対して企業はどのような手を打つべきなのでしょうか。

本記事では、DX人材不足の背景にある根深い理由を多角的に分析し、企業が今すぐ取り組める具体的な解決策を7つに分けて詳しく解説します。採用、育成、外部リソースの活用、組織改革といった多面的なアプローチを理解し、自社の状況に合わせた最適な戦略を立てるための一助となれば幸いです。

目次

DX人材とは

DX人材について議論する前に、まずその定義を明確にしておくことが重要です。DX人材とは、単にITスキルを持つ技術者のことではありません。経済産業省は、「デジタル技術やデータを活用して、ビジネスや組織を変革し、新たな価値を創造できる人材」と定義しています。この定義が示すように、DX人材の核心は「変革」と「価値創造」にあります。

従来のIT人材が、主に業務効率化やコスト削減を目的として既存の業務プロセスをシステムに置き換える役割を担ってきたのに対し、DX人材はより広範で戦略的な役割を担います。彼らは、最新のデジタル技術がビジネスにどのようなインパクトを与えるかを深く理解し、それを活用して既存のビジネスモデルを根本から見直したり、まったく新しい製品・サービス、顧客体験を生み出したりすることを目指します。

具体的に、DX人材は以下のような特徴を持っています。

- 技術とビジネスの架け橋となる存在: プログラミングやデータ分析といったテクニカルなスキルだけでなく、自社が属する業界の動向、ビジネスモデル、顧客の課題といったビジネスサイドの知見を併せ持っています。これにより、技術を「目的」ではなく「課題解決の手段」として適切に活用できます。

- 変革を主導するマインドセット: 現状維持を良しとせず、常に「もっと良くするにはどうすればいいか」という問いを持ち続けます。前例のない課題にも臆することなく挑戦し、失敗から学びながらプロジェクトを前進させる推進力と柔軟性を備えています。

- データを活用した意思決定: 勘や経験だけに頼るのではなく、収集・分析した客観的なデータに基づいて仮説を立て、施策を立案・実行・評価する能力を持っています。データドリブンなアプローチで、ビジネスの精度と成功確率を高めます。

例えば、製造業におけるDX人材を考えてみましょう。彼らは工場の生産ラインにIoTセンサーを設置し、稼働データをリアルタイムで収集・分析します。その結果から、設備の故障予兆を検知するアルゴリズムを開発し、予兆保全を実現することで、生産停止のリスクを最小限に抑え、生産性を向上させます。これは単なるシステム導入ではなく、データ活用によって「壊れてから直す」という従来の保守業務を「壊れる前に直す」という新たな価値を持つ業務へと変革した事例です。

また、小売業においては、顧客の購買履歴やWebサイト上の行動データを分析し、一人ひとりの顧客に最適化された商品を推薦するパーソナライズド・マーケティングの仕組みを構築します。これにより、顧客満足度と売上の両方を向上させることができます。

このように、DX人材は特定の技術に精通しているだけでなく、その技術をいかにしてビジネス上の課題解決や新たな価値創造に結びつけるかを構想し、実行できる人材です。企業がデジタル時代を生き抜くためには、このような「変革の触媒」となるDX人材の確保・育成が最重要課題の一つと言えるでしょう。

DX人材が不足している現状

多くの企業がDXの重要性を認識している一方で、その担い手であるDX人材の不足は深刻化の一途をたどっています。この不足は、単純な人数の問題だけでなく、求められるスキルの高度化という「質」の面でも大きな課題となっています。ここでは、公的な調査データを基に、DX人材不足の厳しい実態を詳しく見ていきましょう。

経済産業省の調査が示すIT人材不足の実態

DX人材不足の背景には、より大きな枠組みである「IT人材」そのものの供給不足があります。この点について、経済産業省が2019年に公表した「IT人材需給に関する調査」は、将来の危機的状況を明確に示しています。

この調査では、IT需要の伸びを「高位」「中位」「低位」の3つのシナリオで試算し、2030年時点でのIT人材の不足数を予測しています。

| シナリオ | 2030年時点のIT人材不足数(推計) |

|---|---|

| 高位(IT需要の伸び 3〜9%) | 約79万人 |

| 中位(IT需要の伸び 2〜5%) | 約45万人 |

| 低位(IT需要の伸び 約1%) | 約16万人 |

| (参照:経済産業省「IT人材需給に関する調査」) |

この結果が示すように、最も楽観的なシナリオ(低位)でも約16万人のIT人材が不足し、最も悲観的なシナリオ(高位)では、不足数は約79万人にものぼると予測されています。 これは日本の労働力人口を考えると、極めて深刻な数字です。

この調査はDXという言葉が一般化する以前のデータに基づいていますが、AIやIoT、ビッグデータといった先端技術の需要拡大を予測に含んでおり、今日のDX人材不足の根源的な問題を浮き彫りにしています。少子高齢化による生産年齢人口の減少という社会構造的な問題と、デジタル化の急速な進展によるIT人材需要の爆発的な増加が重なり、需給ギャップが拡大し続けているのです。

この「量」の不足は、企業間の熾烈な人材獲得競争を引き起こし、採用コストの高騰や採用難易度の上昇に直結しています。特に、高いスキルを持つ優秀な人材ほど、その傾向は顕著です。

量と質の両面で求められるDX人材

IT人材不足の問題は、単なる「量」の問題に留まりません。むしろ、多くの企業が直面しているのは、「質」のミスマッチという、より根深い課題です。

企業がDXを推進するために本当に必要としているのは、前述の通り、技術とビジネスの両方を理解し、変革をリードできる人材です。しかし、日本のIT人材市場は、長らく大手ITベンダーやSIer(システムインテグレーター)が主導する受託開発モデルが中心でした。そのため、既存のIT人材の多くは、顧客の要件通りにシステムを構築する「御用聞き型」のスキルセットに特化している傾向があります。

もちろん、彼らの持つ高度な技術力やプロジェクト遂行能力は非常に価値のあるものですが、DXで求められる「自らビジネス課題を発見し、技術を武器に解決策を提案・実行する」という能力とは、必ずしも一致しません。

具体的に、DX推進の現場では以下のような質の高いスキルを持つ人材が求められています。

- 先端ITスキル: AI(機械学習)、IoT、クラウド、データサイエンス、サイバーセキュリティなど、新しいビジネス価値を生み出すための専門技術。

- ビジネス構想力: 業界知識や自社の強み・弱みを踏まえ、デジタル技術を活用した新しいビジネスモデルやサービスを企画する能力。

- データ活用能力: 膨大なデータの中からビジネスに有益なインサイト(洞察)を抽出し、データに基づいた意思決定を推進する能力。

- デザイン思考・UXデザイン: ユーザー(顧客)の視点に立ち、真の課題を発見し、使いやすく満足度の高いサービス体験を設計する能力。

問題は、これら複数の高度なスキルを併せ持つ人材が、市場に極めて少ないことです。 企業が求める理想のDX人材像と、実際に採用市場にいる人材のスキルセットとの間には、大きなギャップが存在します。これが「質」の不足であり、多くの企業が「DXを進めたいが、任せられる人材がいない」というジレンマに陥る最大の原因となっています。

つまり、DX人材不足とは、IT人材全体の「量的不足」を土台としながら、その上でDX推進に特化した高度なスキルセットを持つ人材の「質的不足」が深刻化している複合的な問題なのです。この現状を正しく認識することが、効果的な対策を講じるための第一歩となります。

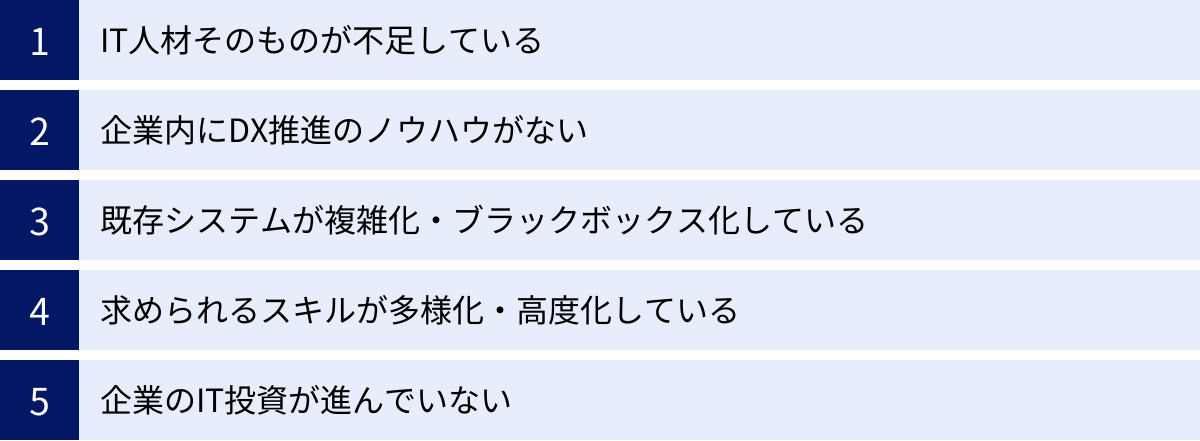

DX人材が不足する5つの理由

DX人材の不足は、単一の原因ではなく、複数の複雑な要因が絡み合って生じています。ここでは、その背景にある5つの主要な理由を深掘りし、なぜ多くの企業が人材確保に苦戦しているのかを明らかにします。

① IT人材そのものが不足している

DX人材不足の最も根源的な原因は、日本社会全体でIT人材の供給が需要に全く追いついていないという事実にあります。前述の経済産業省の調査が示すように、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足すると予測されており、これはDX推進以前からの構造的な問題です。

この背景には、少子高齢化による労働人口の減少があります。IT業界は成長産業であり、他業種からの転職者も増えていますが、それを上回るペースでデジタル化の波が押し寄せ、あらゆる産業でIT人材の需要が急増しています。かつてはIT企業やWebサービス企業が主な採用元でしたが、現在では製造、金融、小売、医療といった非IT企業もこぞってIT人材の採用に乗り出しており、限られたパイを奪い合う熾烈な競争が繰り広げられています。

また、大学など高等教育機関におけるIT教育も、産業界が求める技術の進化スピードに必ずしも追いついていません。実務で求められるクラウド技術やAI、データサイエンスといった最先端分野を深く学んだ卒業生は依然として少なく、新卒採用だけでは需要を到底満たせないのが現状です。

このように、DX人材という特定のスキルセットを持つ人材を探す以前に、その母数となるIT人材プール自体が枯渇していることが、問題をより深刻にしています。

② 企業内にDX推進のノウハウがない

多くの日本企業、特に伝統的な大企業において、DXをどのように進めればよいのかという具体的な方法論や成功体験(ノウハウ)が社内に蓄積されていないことも、人材不足を助長する大きな要因です。

長年、日本のIT活用は、業務効率化を目的として情報システム部門が主導し、外部のITベンダーに開発を委託する形が主流でした。このため、社内には「ITを発注するスキル」はあっても、「自らビジネス課題を定義し、ITを駆使して新たな価値を創造するスキル」を持つ人材が育ちにくい環境でした。

経営層がDXの重要性を声高に叫んでも、現場には具体的なアクションプランがありません。

- 「何から手をつければいいのかわからない」

- 「どのようなスキルを持つ人材が必要なのか定義できない」

- 「そもそも自社のどこにビジネスチャンスがあるのか見つけられない」

このような状態では、たとえ社内に意欲のある若手社員がいても、育成の方向性が定まらず、宝の持ち腐れとなってしまいます。また、明確なビジョンや戦略がないまま闇雲に採用活動を行っても、求める人材像が曖昧なため、採用のミスマッチが起こりやすくなります。

結果として、「DXを推進できる人材がいないからDXが進まない」のではなく、「DXを推進するノウハウや戦略がないから、どのような人材が必要かすらわからず、結果的に人材がいないのと同じ状態に陥っている」という悪循環に陥ってしまうのです。

③ 既存システムが複雑化・ブラックボックス化している

DX推進の大きな障壁として、多くの企業が抱える「レガシーシステム」の問題があります。レガシーシステムとは、長年の事業活動の中で継ぎ足し開発が繰り返され、技術的に古く、構造が複雑化・肥大化してしまった基幹システムなどを指します。

これらのシステムは、多くの場合、特定のベンダーに依存していたり、古いプログラミング言語で書かれていたり、詳細な設計書が残っていなかったりするため、改修やデータ連携が非常に困難です。システムの全容を把握しているベテラン技術者が退職すると、誰も手出しができない「ブラックボックス」と化してしまいます。

このレガシーシステムの存在が、DX人材不足に二重の意味で影響を与えています。

第一に、DXの基盤となるべきデータの活用を妨げます。DXの多くは、社内に散在するデータを収集・統合・分析することから始まりますが、レガシーシステムがそのデータのサイロ化を助長し、自由にデータを引き出せない、あるいはデータの意味がわからないといった問題を引き起こします。

第二に、レガシーシステムの維持・運用に多大なIT予算と人材が割かれてしまうことです。経済産業省が警鐘を鳴らした「2025年の崖」では、このままレガシーシステムを放置した場合、IT予算の9割以上がその維持管理費に消え、DXなどの戦略的なIT投資(攻めのIT)が困難になると指摘されています。

優秀なDX人材は、新しい技術を使ってイノベーティブな挑戦ができる環境を求めます。しかし、レガシーシステムの保守・運用といった「守りのIT」に忙殺されるような環境では、彼らの能力を活かすことができず、魅力を感じてもらえません。結果として、企業は新たな人材を惹きつけることができず、既存のIT人材も疲弊していくという負のスパイラルに陥るのです。

④ 求められるスキルが多様化・高度化している

DXが対象とする領域は、マーケティング、製造、人事、財務など、企業のあらゆる活動に及びます。それに伴い、DX人材に求められるスキルセットは、驚くほど多様化・高度化しています。

かつてのIT人材であれば、特定のプログラミング言語やデータベース、ネットワークといった専門分野を深く極めることがキャリアパスとして一般的でした。しかし、DX人材には、それらのテクニカルスキルに加えて、以下のような多岐にわたる能力が要求されます。

- テクノロジー領域: クラウド、AI/機械学習、IoT、データサイエンス、サイバーセキュリティ、モバイル技術など。

- ビジネス領域: 業界知識、マーケティング、事業戦略、財務会計、プロジェクトマネジメントなど。

- ソフトスキル: 課題発見力、論理的思考、コミュニケーション、ファシリテーション、リーダーシップ、デザイン思考など。

これら全てのスキルを高いレベルで兼ね備えた「スーパーマン」のような人材は、現実的にはほとんど存在しません。そのため、本来はこれらのスキルを持つメンバーが集まった「チーム」でDXを推進すべきです。しかし、前述のノウハウ不足から、多くの企業は「DX人材」という一人の万能な個人に過度な期待を寄せてしまいがちです。

技術の進化は日進月歩であり、今日最先端だった技術が数年後には陳腐化することも珍しくありません。DX人材は常に学び続け、自身のスキルをアップデートしていく必要がありますが、このキャッチアップの速さと幅広さが、人材の供給を一層困難にしているのです。

⑤ 企業のIT投資が進んでいない

最後に、DX人材不足の背景には、日本企業のIT投資に対する消極的な姿勢も大きく影響しています。特に、新規事業開発や競争力強化を目的とした「攻めのIT投資」が、欧米企業に比べて依然として低い水準にあります。

多くの企業では、IT予算の大半が前述のレガシーシステムの維持・運用といった「守りのIT」に費やされています。新しい技術の導入や実証実験(PoC)、人材育成などに十分な予算が割り当てられていないのが実情です。

投資がなければ、DX人材が活躍する場は生まれません。 いくら優秀な人材を採用・育成しても、彼らが挑戦できる魅力的なプロジェクトや、最新のツール・開発環境がなければ、その能力を十分に発揮することはできません。優秀な人材ほど、自身のスキルを伸ばし、市場価値を高められる環境を求めます。報酬だけでなく、「どのような経験が積めるか」を重視するのです。

予算不足から挑戦的なプロジェクトが立ち上がらない、あるいは頓挫するような企業には、当然ながら優秀なDX人材は集まりません。また、社内の人材もスキルアップの機会を得られず、モチベーションが低下してしまいます。

このように、企業の投資姿勢の欠如が、DX人材にとって魅力のない環境を生み出し、結果として人材不足を招いているという側面は、決して無視できない重要なポイントです。

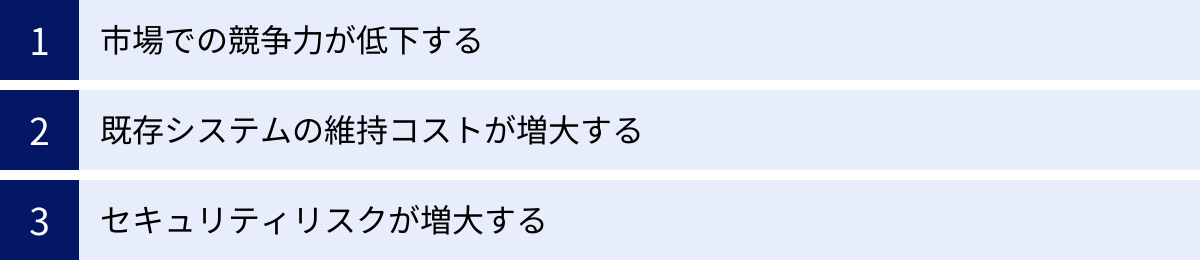

DX人材不足が企業にもたらす3つのリスク

DX人材の不足は、単に「新しい取り組みができない」という機会損失に留まらず、企業の存続そのものを脅かす深刻なリスクをもたらします。ここでは、人材不足が引き起こす3つの具体的な経営リスクについて解説します。これらのリスクを正しく理解することは、DX推進の緊急性を経営層に訴え、全社的な取り組みへと繋げる上で不可欠です。

市場での競争力が低下する

DX人材が不足している企業が直面する最大のリスクは、市場における競争力の著しい低下です。現代のビジネス環境では、あらゆる業界でデジタル技術を活用したディスラプター(破壊的創造者)が出現し、従来のビジネスモデルを根底から覆しています。

- 顧客体験の格差: 競合他社がデータ分析に基づいてパーソナライズされたサービスやシームレスな顧客体験を提供し始めると、旧来の画一的なサービスしか提供できない企業は、顧客から選ばれなくなります。顧客満足度の低下は、顧客離れ、そして売上の減少に直結します。

- 意思決定のスピードと精度の差: DXを推進する企業は、リアルタイムの市場データや顧客データを活用し、迅速かつ的確な経営判断を下します。一方で、DX人材がいない企業は、依然として過去の経験や勘に頼った、いわゆる「KKD経営」から脱却できません。市場の変化への対応が遅れ、ビジネスチャンスを逃し続けることになります。

- 新ビジネスモデルへの不対応: サブスクリプションモデルやシェアリングエコノミーなど、デジタルを前提とした新しいビジネスモデルが次々と生まれています。DX人材がいなければ、こうした新しい潮流を理解し、自社の事業に取り込むことは困難です。既存事業が陳腐化していくのを、ただ指をくわえて見ているしかなくなります。

ある架空の家電メーカーを例に考えてみましょう。競合A社は、製品にIoT機能を搭載し、使用状況データを収集・分析することで、故障予知サービスや消耗品の自動再注文サービスといった新たな収益源を確立しました。一方、DX人材がいないB社は、従来通りの「モノを売るだけ」のビジネスを続けています。結果として、顧客はより付加価値の高いサービスを提供するA社の製品を選ぶようになり、B社の市場シェアは徐々に奪われていきます。

このように、DX人材の不在は、企業の製品・サービス、ビジネスプロセス、そしてビジネスモデルそのものの陳腐化を招き、気づいた時には回復不可能なほどの差をつけられてしまうというリスクをはらんでいるのです。

既存システムの維持コストが増大する

DX人材の不足は、「攻め」の側面だけでなく、「守り」の側面においても深刻なリスクをもたらします。それが、複雑化したレガシーシステムの維持コストの増大です。

多くの企業が抱えるレガシーシステムは、技術的な負債の塊です。システムの構造を理解している技術者が退職していく一方で、新たな技術者は古いシステムの保守・運用を敬遠するため、属人化がさらに進みます。わずかな改修にも多大な時間とコストがかかるようになり、結果としてIT予算の大部分がこの「守りのIT」に食い潰されてしまいます。

経済産業省が「2025年の崖」レポートで指摘したように、この問題を放置すれば、2025年以降、年間で最大12兆円もの経済損失が生じる可能性があります。この損失の内訳は、システム障害やデータ滅失による直接的な損害だけでなく、攻めのIT投資ができなくなることによる機会損失も含まれています。

DX人材がいれば、レガシーシステムを分析し、クラウドへの移行(モダナイゼーション)やマイクロサービス化といった手法を用いて、段階的にシステムを刷新していくロードマップを描き、実行できます。これにより、維持コストを削減し、浮いた予算や人材を新たな価値創造のための「攻めのIT」に振り向けることが可能になります。

しかし、DX人材がいなければ、この負のスパイラルから抜け出すことはできません。企業は、ただ動いているだけの古いシステムのために高額な保守費用を払い続け、身動きが取れなくなってしまうのです。これは、企業経営にとって静かだが確実に進行する、非常に危険なリスクと言えるでしょう。

セキュリティリスクが増大する

デジタル化が進む現代において、サイバーセキュリティは企業の事業継続を左右する重要な経営課題です。DX人材、特にセキュリティに関する専門知識を持つ人材の不足は、企業のセキュリティリスクを著しく増大させます。

レガシーシステムは、その多くが古い技術基盤の上で構築されており、最新のサイバー攻撃に対する脆弱性を抱えているケースが少なくありません。サポートが終了したOSやミドルウェアを使い続けている場合、セキュリティパッチが提供されず、攻撃者にとって格好の標的となります。

また、DXの推進に伴い、クラウドサービスの利用や社外とのデータ連携、IoTデバイスの導入などが進むと、攻撃対象領域(アタックサーフェス)は格段に拡大します。これらの新しい技術領域に対応したセキュリティ対策を設計・実装・運用できる専門人材がいなければ、企業は無防備な状態でサイバー空間に身を晒すことになります。

万が一、ランサムウェア攻撃や標的型攻撃などによってシステムが停止したり、顧客の個人情報が漏洩したりすれば、その被害は甚大です。

- 直接的な金銭被害: 事業停止による売上損失、身代金の要求、損害賠償、対策費用など。

- 信頼の失墜: 顧客や取引先からの信頼を失い、ブランドイメージが大きく毀損する。一度失った信頼を回復するのは容易ではありません。

- 法規制への対応: 個人情報保護法などの法令違反による罰則のリスク。

DX人材の不足は、単に便利なシステムが作れないという問題ではなく、企業の社会的信用や存続基盤そのものを揺るがしかねないセキュリティ上の脆弱性を生み出すのです。セキュリティ対策はもはやコストではなく、事業を継続するための必須投資であり、その担い手である専門人材の確保は喫緊の課題となっています。

DX人材不足を解決する具体的な方法7選

深刻化するDX人材不足に対し、企業は手をこまねいているだけではいけません。採用、育成、外部リソースの活用、組織改革など、多角的なアプローチを組み合わせることで、活路を見出すことができます。ここでは、企業が実践できる7つの具体的な解決策を、それぞれのメリット・デメリットと共に詳しく解説します。

① DX人材を中途採用する

最も直接的な解決策が、必要なスキルを持つ人材を外部の労働市場から中途採用することです。

- メリット:

- 即戦力の確保: すでに他社でDX関連の経験を積んだ人材を採用できれば、育成にかかる時間を大幅に短縮し、すぐにプロジェクトを推進できます。

- 外部の知見の導入: 自社にはない新しい技術、ノウハウ、異なる視点や文化を取り込むことができ、組織の活性化やイノベーションの起爆剤となる可能性があります。

- デメリット・注意点:

- 採用競争の激化: 優秀なDX人材はあらゆる企業から引く手あまたであり、採用競争は極めて熾烈です。高い報酬や魅力的な条件を提示しない限り、採用は困難を極めます。

- 高額な採用コスト: 採用エージェントへの成功報酬や、高い給与水準など、採用にかかるコストは高額になりがちです。

- カルチャーフィットの問題: 高いスキルを持っていても、自社の企業文化や既存の従業員と上手く馴染めず、本来のパフォーマンスを発揮できないケースもあります。選考段階でスキルだけでなく、価値観や働き方の相性を見極めることが重要です。

成功のポイントは、求める人物像を明確に定義することです。「DX人材」と漠然と捉えるのではなく、「当社の〇〇という課題を解決するために、△△の技術と□□の経験を持つ人材が必要だ」というように、役割と要件を具体化することが、採用のミスマッチを防ぎます。

② 社内でDX人材を育成する

外部からの採用が困難な場合、自社の既存社員をDX人材として育成するアプローチが有効です。

- メリット:

- 業務知識との融合: 自社の事業内容、業務プロセス、企業文化を深く理解している社員がデジタルスキルを習得するため、現場の実態に即したDXを推進しやすくなります。「業務知識 × デジタルスキル」は、外部人材にはない強力な武器となります。

- 定着率の向上: 育成に投資することで社員のエンゲージメントが高まり、会社への帰属意識が向上します。キャリアパスを示すことで、優秀な人材の離職防止にも繋がります。

- コスト抑制: 中途採用に比べて、育成にかかるコストをコントロールしやすい側面があります。

- デメリット・注意点:

- 時間と手間がかかる: 一人前のDX人材を育成するには、数ヶ月から数年単位の長期的な視点が必要です。すぐに成果が出るわけではありません。

- 育成ノウハウが必要: 効果的な育成プログラムの設計や、指導できるメンターの存在が不可欠です。社内にノウハウがない場合は、外部の研修サービスなどを活用する必要があります。

- 育成対象者の選定: 誰を育成対象とするかの見極めが重要です。本人の意欲や適性を見誤ると、投資が無駄になる可能性もあります。

社内育成は、将来への投資と位置づけ、経営層の強いコミットメントのもとで計画的に進めることが成功の鍵です。

③ 外部の専門サービスを活用する

自社だけで全てを賄うのが難しい場合、外部の専門家や企業のサービスを柔軟に活用することは、非常に現実的かつ効果的な選択肢です。必要な時に必要なスキルを調達できるため、スピード感を持ってDXを推進できます。

| サービス種別 | 主な役割 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ITコンサルティング | DX戦略立案、課題分析、ロードマップ策定 | 経営視点での高度な知見を得られる、客観的な分析が可能 | コストが高い、実行フェーズは自社や別ベンダーが担うことが多い |

| IT人材派遣・SES | 特定業務の実行、技術者の提供 | 必要なスキルを持つ人材を迅速に確保できる、人員調整が容易 | 帰属意識が低く、ノウハウが社内に蓄積しにくい、偽装請負に注意 |

| 開発アウトソーシング | システム・アプリ開発、保守運用 | 開発リソースを丸ごと確保でき、自社は企画に集中できる | コミュニケーションコストが高い、品質管理や仕様変更が難しい場合がある |

ITコンサルティング

DXの方向性が定まらない、何から手をつければいいかわからない、という初期段階で特に有効です。専門のコンサルタントが客観的な視点で自社の現状を分析し、競合や市場の動向を踏まえた上で、実現可能なDX戦略や具体的な実行計画(ロードマップ)の策定を支援してくれます。

IT人材派遣・SES

「データ分析ができる人材が3ヶ月間だけ必要」「特定のプログラミング言語に精通したエンジニアが欲しい」といった、特定のスキルを持つ人材をプロジェクト単位で確保したい場合に適しています。 人材派遣やSES(システムエンジニアリングサービス)契約を通じて、必要な期間だけ専門家チームに参加してもらうことができます。

開発アウトソーシング

DX戦略に基づいて具体的なシステムやアプリケーションを開発するフェーズで有効です。開発業務そのものを外部の開発会社に委託することで、自社はプロダクトの企画や要件定義といった上流工程に集中できます。社内に開発リソースが全くない場合でも、迅速にプロダクトを市場に投入することが可能です。

これらの外部サービスは、単独で利用するだけでなく、複数を組み合わせて活用することが重要です。例えば、コンサルに戦略を立ててもらい、その実行部隊として派遣やアウトソーシングを活用しつつ、並行して社内人材の育成を進める、といったハイブリッドなアプローチが理想的です。

④ リスキリングを推進し既存社員の能力を開発する

「社内育成」と似ていますが、「リスキリング(学び直し)」は、より広い対象を想定した概念です。特に、これまでITとは無縁だった非IT部門の社員を対象に、デジタルリテラシーやデータ分析の基礎などを学んでもらう取り組みが重要になります。

- メリット:

- 全社的なDXマインドの醸成: 全社員がDXの基礎知識を持つことで、部門間の連携がスムーズになり、全社一丸となってDXを推進する文化が生まれます。

- 潜在能力の開花: 営業、マーケティング、人事といった各部門の担当者がデータ分析スキルを身につければ、それぞれの現場で新たな業務改善や価値創造のアイデアが生まれる可能性があります。

- 雇用の維持: デジタル化によって将来的に不要になる可能性のある業務に従事している社員に対し、新たなスキルを習得する機会を提供することで、彼らの雇用を守り、企業全体の生産性を向上させることができます。

リスキリングのポイントは、トップダウンでの強制ではなく、社員が自律的に学ぶ意欲を持てるような環境を整備することです。eラーニングプラットフォームの導入、資格取得支援制度の拡充、社内勉強会の開催などを通じて、学びやすい文化を醸成しましょう。

⑤ 副業・フリーランス人材を登用する

正社員の採用や育成にこだわらず、高度な専門スキルを持つ副業・フリーランス人材をプロジェクト単位で活用する動きが活発になっています。

- メリット:

- トップレベルの専門性を確保: 特定分野で高い専門性を持つフリーランスは、正社員として採用するのが難しいトップレベルの人材であることが多いです。彼らの知見を必要な期間だけ借りることができます。

- 柔軟性とスピード: プロジェクトの繁閑に合わせて、柔軟にリソースを調整できます。採用プロセスも正社員に比べて短期間で済むため、スピーディーにプロジェクトを開始できます。

- コスト効率: 正社員を雇用する場合に発生する社会保険料や福利厚生費などがかからず、トータルコストを抑えられる可能性があります。

- デメリット・注意点:

- マネジメントの難しさ: 業務委託契約となるため、直接的な指揮命令はできません。成果物ベースでの管理や、密なコミュニケーションが求められます。

- セキュリティと情報漏洩のリスク: 社外の人間が機密情報にアクセスすることになるため、契約内容の整備やアクセス権限の厳格な管理が不可欠です。

- ノウハウの流出: プロジェクトが終了すると、その人材が持つノウハウも一緒に社外に出て行ってしまう可能性があります。ドキュメント化を徹底するなど、知識を組織に残す工夫が必要です。

⑥ DXを推進しやすい組織体制を構築する

優れた人材がいても、組織の壁や古い慣習がDXの妨げになることは少なくありません。人材の能力を最大限に引き出すためには、DXを推進しやすい組織体制へと変革することが不可欠です。

- 部門横断的なチームの編成: DXは一部門だけで完結するものではありません。ビジネス部門、IT部門、マーケティング部門など、関連する部署からメンバーを集めたクロスファンクショナルなチームを組成し、一体となって課題解決にあたる体制を作ります。

- CDO(Chief Digital Officer)の設置: 経営レベルでDXを統括する責任者を置き、強力なリーダーシップのもとで全社的なDX戦略を推進します。経営層のコミットメントを社内外に示す意味でも重要です。

- アジャイルな意思決定プロセスの導入: 完璧な計画を立ててから実行するウォーターフォール型ではなく、小さな単位で開発とテストを繰り返すアジャイル型のアプローチを取り入れ、市場の変化に迅速に対応できる体制を整えます。

- 失敗を許容する文化の醸成: DXには試行錯誤がつきものです。一度の失敗で担当者を責めるのではなく、失敗から学び、次に活かすことを奨励する「心理的安全性」の高い文化を育むことが、社員の挑戦意欲を引き出します。

⑦ DX人材が魅力に感じる労働環境を整備する

最後に、優秀なDX人材を惹きつけ、定着させるためには、彼らが「ここで働きたい」と思える魅力的な環境を整備することが極めて重要です。

- 適切な評価と報酬制度: 年功序列ではなく、個人のスキルや市場価値、貢献度に基づいて評価・処遇する「ジョブ型雇用」の導入を検討します。特に高い専門性を持つ人材には、市場水準に見合った、あるいはそれ以上の報酬を提示する必要があります。

- 柔軟な働き方の提供: リモートワークやフレックスタイム制度を導入し、時間や場所にとらわれない働き方を認めます。優秀な人材ほど自律的に仕事を進めることを好むため、マイクロマネジメントは避けるべきです。

- 挑戦的な仕事と成長機会: 最新の技術に触れられる機会や、社会貢献度の高い、やりがいのあるプロジェクトを提供します。また、カンファレンスへの参加支援や学習予算の付与など、継続的なスキルアップをサポートする制度も有効です。

- フラットなコミュニケーション: 役職に関係なく、誰もが自由に意見を言えるオープンでフラットなコミュニケーション文化を醸成します。

優秀なDX人材は、単なる労働力ではなく、共に未来を創るパートナーです。 彼らを尊重し、その能力が最大限に発揮できる環境を整えることこそが、人材不足を乗り越えるための本質的な解決策と言えるでしょう。

DX人材に求められるスキルとマインド

DX人材不足を解消するためには、まず「どのような人材を目指し、探すべきか」を具体的に定義する必要があります。DX人材には、特定の技術スキルだけでなく、ビジネスを理解し、変革を推進するためのマインドセットが不可欠です。ここでは、求められるスキルとマインドを体系的に整理します。

必要なスキル

DX人材に求められるスキルは、大きく「テクノロジースキル」と「ビジネススキル」の2つに大別されます。これらは両輪であり、どちらか一方だけではDXを成功に導くことは困難です。

| スキル分類 | 具体的なスキル例 |

|---|---|

| テクノロジースキル | クラウドコンピューティング (AWS, Azure, GCP), データ分析・統計学, AI・機械学習, プログラミング (Python, R, SQLなど), サイバーセキュリティ, IoT, アジャイル・スクラム開発手法, UI/UXデザインの基礎知識 |

| ビジネススキル | 課題発見・解決能力, ロジカルシンキング, プロジェクトマネジメント, コミュニケーション・ファシリテーション, マーケティング・事業開発, デザイン思考, リーダーシップ, 業界・業務知識 |

テクノロジースキル

テクノロジースキルは、DXを実現するための具体的な「武器」となる能力です。

- クラウドコンピューティング: AWS、Azure、GCPといったパブリッククラウドサービスを理解し、活用できるスキルは、もはやDXの前提条件です。スケーラビリティ、柔軟性、コスト効率に優れたシステム基盤を構築する上で欠かせません。

- データ分析・AI: 膨大なデータを収集・加工・分析し、ビジネスに有益な洞察(インサイト)を導き出す能力です。統計学の基礎知識、SQLによるデータ抽出、PythonやRといった言語を用いた分析、そして機械学習モデルの構築・活用スキルなどが含まれます。データを「ただの数字の羅列」から「価値ある情報資産」へと変える力が求められます。

- サイバーセキュリティ: DXによってシステムのクラウド化や外部連携が進むと、セキュリティリスクも増大します。ネットワーク、アプリケーション、データなど、各レイヤーにおけるセキュリティの脅威を理解し、適切な対策を講じるスキルは、事業継続の生命線です。

- アジャイル・スクラム開発: 変化の速い市場に対応するため、小さなサイクルで計画・開発・テスト・学習を繰り返すアジャイル開発手法の理解と実践能力も重要です。

ビジネススキル

テクノロジースキルをビジネスの成果に結びつけるために不可欠なのが、ビジネススキルです。

- 課題発見・解決能力: 顧客や社内の潜在的なニーズや課題を見つけ出し、それをデジタル技術でどのように解決できるかを構想する力です。これがDXプロジェクトの出発点となります。

- プロジェクトマネジメント: 目的、スコープ、予算、スケジュールを管理し、多様なバックグラウンドを持つメンバーをまとめ、プロジェクトを計画通りに完遂させる能力です。

- コミュニケーション・ファシリテーション: DXは技術部門だけでは完結しません。 経営層、事業部門、外部パートナーなど、様々なステークホルダーと円滑に意思疎通を図り、時には意見の対立を調整しながら、プロジェクトを前に進める力が極めて重要です。専門的な技術内容を、非専門家にも分かりやすく説明する能力も含まれます。

- デザイン思考: 常にユーザー(顧客)の視点に立ち、共感を通じて本質的な課題を発見し、プロトタイピングとテストを繰り返しながらソリューションを創造していく思考法です。「作り手本位」ではなく「ユーザー本位」の価値創造に不可欠なスキルです。

必要なマインド

スキルと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが、DXを推進するための心構え、つまり「マインドセット」です。変化の激しい時代において、以下のようなマインドを持つ人材こそが、組織に変革をもたらすことができます。

- 好奇心と学習意欲: テクノロジーは日進月歩で進化します。特定のスキルに安住することなく、常に新しい技術やビジネスの動向にアンテナを張り、自ら学び続ける姿勢が不可欠です。「知らない」ことを恐れるのではなく、むしろ楽しむくらいの好奇心が求められます。

- 挑戦する意欲と失敗への耐性: DXには前例のない取り組みがつきものです。失敗は避けられません。失敗を恐れて行動しないのではなく、「まずはやってみる(Try and Error)」という挑戦的なマインドが必要です。そして、失敗した際には、その原因を分析し、学びとして次に活かすことができる「レジリエンス(精神的な回復力)」も重要です。

- 当事者意識と巻き込み力: DXを「誰かがやってくれるもの」と捉えるのではなく、「自分が主導する」という強い当事者意識(オーナーシップ)を持つことが大切です。また、一人でできることには限界があります。自分の専門外のことであっても、積極的に他部署のメンバーや専門家に協力を仰ぎ、周囲を巻き込みながら事を成し遂げる力が求められます。

- 顧客中心主義: すべての活動の起点を「顧客の課題解決」や「顧客への価値提供」に置くマインドです。社内の都合や技術的な興味だけで物事を進めるのではなく、「この取り組みは、本当にお客様のためになるのか?」と自問し続ける姿勢が、真に価値あるDXを生み出します。

これらのスキルとマインドは、一人の人間がすべてを完璧に備えている必要はありません。むしろ、これらの要素を持つ人材が集まり、互いの強みを活かし合う「チーム」を組成することが、DX成功の現実的な鍵となります。

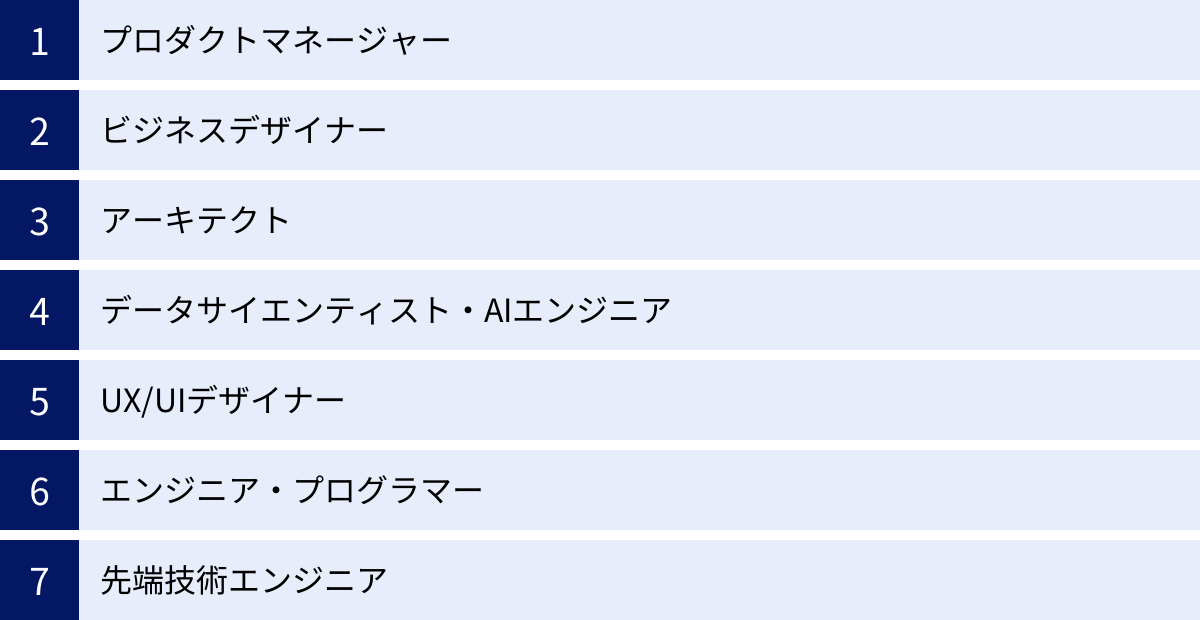

DXを推進する主な7つの職種

DXは、多様な専門性を持つ人材がチームとして連携することで初めて実現します。経済産業省が策定した「デジタルスキル標準」などを参考に、DXプロジェクトにおいて中核的な役割を担う主な7つの職種と、それぞれの役割について解説します。自社に必要な人材像を具体化する際の参考にしてください。

① プロダクトマネージャー

プロダクトマネージャー(PdM)は、DXによって生み出される製品やサービスの「ミニCEO」とも言える存在です。ビジネスの成功に全責任を負い、DXプロジェクト全体の舵取りを行います。

- 役割:

- 市場や顧客のニーズを分析し、「何を」「なぜ」作るのかというプロダクトのビジョンと戦略を策定する。

- 開発の優先順位(ロードマップ)を決定し、予算やリソースを管理する。

- エンジニア、デザイナー、マーケターなど、関連する全てのチームを統括し、プロジェクトを成功に導く。

- 求められるスキル: ビジネス戦略、マーケティング、テクノロジーの基礎知識、リーダーシップ、高いコミュニケーション能力。

② ビジネスデザイナー

ビジネスデザイナーは、デジタル技術を活用して、新しいビジネスモデルやサービスを構想・企画する専門家です。プロダクトマネージャーが「何を」作るかを決めるのに対し、ビジネスデザイナーは「どのような事業として成立させるか」を設計します。

- 役割:

- デザイン思考などの手法を用いて、ユーザーの潜在的な課題を発見する。

- 新たな収益モデル(マネタイズ)や事業の提供価値(バリュープロポジション)を設計する。

- 事業計画を策定し、その実現可能性を検証する。

- 求められるスキル: デザイン思考、マーケティングリサーチ、事業開発、財務知識、創造的思考力。

③ アーキテクト

アーキテクト(ITアーキテクト)は、DXを実現するための技術的な全体設計図(アーキテクチャ)を描く役割を担います。ビジネス要求と技術的な実現可能性を両立させ、堅牢で拡張性の高いシステム基盤を設計します。

- 役割:

- ビジネス戦略や要件を理解し、最適な技術(クラウド、ミドルウェア、開発言語など)を選定する。

- システム全体の構造、データ連携の方法、セキュリティポリシーなどを設計する。

- 将来の事業拡大や技術変化にも対応できる、柔軟でスケーラブルなシステム基盤を構築する。

- 求められるスキル: 幅広い技術知識(クラウド、ネットワーク、データベース、セキュリティ)、システム設計能力、論理的思考力。

④ データサイエンティスト・AIエンジニア

データサイエンティストは、事業活動から得られる膨大なデータを分析し、ビジネスに有益な知見を引き出すデータの専門家です。AIエンジニアは、その知見を基に、機械学習モデルなどを開発・実装します。

- 役割:

- データサイエンティスト: ビジネス課題をデータ分析の問題に落とし込み、統計学や機械学習の手法を用いてデータを分析。需要予測、顧客セグメンテーション、異常検知などを行い、データに基づいた意思決定を支援する。

- AIエンジニア: データサイエンティストが考案した分析モデルを、実際のシステムやサービスに組み込むためのプログラミングやチューニングを行う。

- 求められるスキル: 統計学、機械学習、プログラミング(Python, R, SQL)、データ基盤に関する知識、ビジネス理解力。

⑤ UX/UIデザイナー

UX/UIデザイナーは、ユーザーにとって最高の体験を設計する専門家です。DXで生み出されたサービスが、ただ機能的なだけでなく、「使いやすく、心地よく、満足度の高い」ものになるかどうかは、彼らの手に委ねられています。

- 役割:

- UX (User Experience) デザイナー: ユーザーリサーチを通じてユーザーの行動や心理を深く理解し、サービス利用全体の体験フロー(カスタマージャーニー)を設計する。

- UI (User Interface) デザイナー: UXの設計思想に基づき、画面のレイアウト、ボタンの配置、配色といった、ユーザーが直接触れる部分のビジュアルデザインを行う。

- 求められるスキル: ユーザーリサーチ手法、情報設計、ワイヤーフレーム・プロトタイプ作成、デザインツール(Figmaなど)の操作スキル、人間中心設計の知識。

⑥ エンジニア・プログラマー

エンジニア・プログラマーは、設計書や仕様書に基づき、実際にシステムやアプリケーションを構築する、ものづくりの中心を担う存在です。DXプロジェクトにおける実行部隊と言えます。

- 役割:

- プロダクトマネージャーやデザイナーが定義した要件を、コードに落とし込む。

- フロントエンド(ユーザーが見る画面側)、バックエンド(サーバー側)、インフラなど、担当領域の設計、開発、テスト、運用を行う。

- アジャイル開発チームの一員として、他職種のメンバーと密に連携しながら開発を進める。

- 求められるスキル: 各種プログラミング言語(Java, Python, Go, JavaScriptなど)、フレームワーク、データベース、クラウドインフラに関する専門知識。

⑦ 先端技術エンジニア

先端技術エンジニアは、AI、ブロックチェーン、IoT、XR(VR/AR/MR)といった特定の最先端技術領域を専門に研究・開発する役割です。企業の将来的な競争優位性を確立するためのR&D(研究開発)を担います。

- 役割:

- 最新の技術動向を常に追いかけ、自社のビジネスに応用できる可能性を探る。

- 実証実験(PoC: Proof of Concept)を通じて、新技術の有効性や課題を検証する。

- 将来の製品やサービスに繋がるコア技術を開発する。

- 求められるスキル: 特定の先端技術分野における深い専門知識、研究開発能力、英語での論文読解力。

これらの職種は独立して存在するのではなく、プロダクトマネージャーを中心に、互いに密接に連携し、一つのチームとして機能することが極めて重要です。自社のDXのフェーズや目指す方向性に応じて、どの職種の専門性から確保・育成していくべきかを戦略的に考える必要があります。

DX人材の育成・確保を成功させるポイント

DX人材不足という難題を乗り越えるためには、育成(社内)と確保(社外)の両面から、戦略的かつ継続的にアプローチすることが不可欠です。ここでは、それぞれの取り組みを成功に導くための具体的なポイントを解説します。

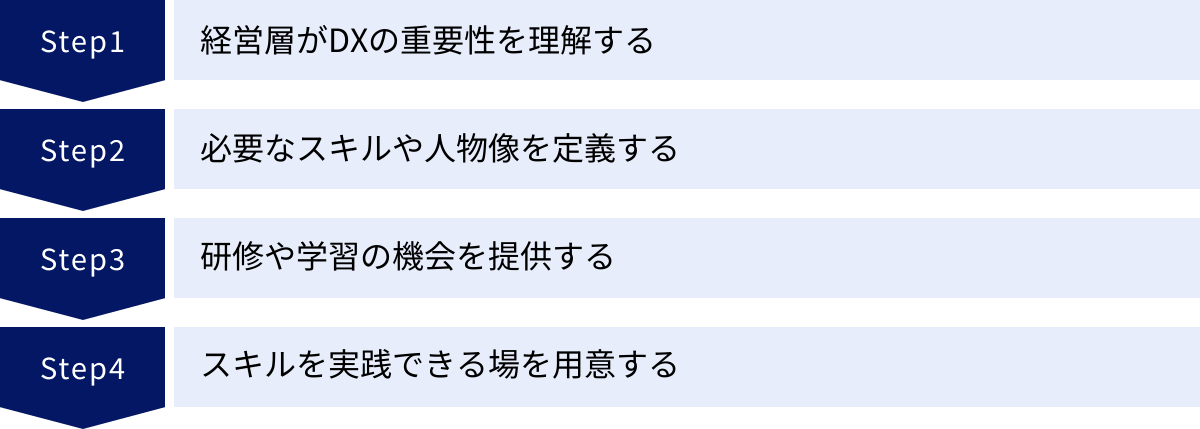

社内で育成するための4ステップ

自社の文化や業務を熟知した社員を育成することは、DXを組織に根付かせる上で最も確実な方法の一つです。以下の4つのステップで、計画的に育成を進めましょう。

① 経営層がDXの重要性を理解する

社内育成の成否は、経営層のコミットメントにかかっていると言っても過言ではありません。 DXが単なるIT部門の取り組みではなく、全社の経営戦略そのものであることを経営層が深く理解し、その重要性を社内に向けて明確に発信することが全ての出発点です。

- 具体的なアクション:

- 中期経営計画にDX推進と人材育成を明確に位置づける。

- 育成に必要な予算とリソースを確保する。

- 経営層自らがDXに関する研修に参加し、率先して学ぶ姿勢を示す。

- 育成中の社員が挑戦した結果の失敗を責めず、むしろ奨励する文化を醸成する。

経営層の本気度が伝わることで、社員は安心して新しいスキルの習得に挑戦でき、全社的な協力体制も得やすくなります。

② 必要なスキルや人物像を定義する

次に、「どのようなDX人材を育成したいのか」を具体的に定義します。漠然と「DX人材」を育てるのではなく、自社の事業戦略や解決したい課題から逆算して、必要なスキルセットや役割(ロール)、人物像を明確にすることが重要です。

- 具体的なアクション:

- 前述の「DXを推進する主な7つの職種」などを参考に、自社に今必要な役割は何かを議論する(例:「まずはデータ分析から始めたいので、データサイエンティストの素養がある人材が必要だ」)。

- 役割ごとに必要なスキル(テクノロジー、ビジネス)とマインドをリストアップし、スキルマップを作成する。

- 現状の社員のスキルと、目指すべきスキルマップとのギャップを可視化する。

この定義が、後の研修プログラム選定や育成対象者の選抜の際のブレない軸となります。

③ 研修や学習の機会を提供する

目指すべき人物像が明確になったら、そのスキルを習得するための具体的な学習機会を提供します。一つの方法に偏るのではなく、様々な選択肢を用意し、社員が自分に合った方法で学べる環境を整えることが効果的です。

- 具体的なアクション:

- Off-JT(座学):

- オンライン学習プラットフォーム(eラーニング)の導入。

- 外部の専門研修やセミナーへの参加奨励。

- 資格取得支援制度(受験費用補助、報奨金など)の整備。

- OJT(実務):

- メンター制度を導入し、経験者が未経験者を指導する体制を作る。

- 社内勉強会や読書会を奨励し、社員同士が学び合う文化を醸成する。

- Off-JT(座学):

インプット(学習)とアウトプット(実践)の両輪を回すことを意識したプログラム設計が重要です。

④ スキルを実践できる場を用意する

研修で知識をインプットするだけでは、スキルは定着しません。学んだことを実際に使い、試行錯誤する「実践の場」を用意することが、育成の最終ステップとして不可欠です。

- 具体的なアクション:

- スモールスタート: 最初から大規模なプロジェクトを任せるのではなく、まずは特定の部署の業務改善など、小規模で失敗のリスクが低いテーマから始めさせる。

- 実証実験(PoC)の奨励: 新しい技術やアイデアを試すための小規模な実証実験の場と予算を提供する。

- ハッカソンやアイデアコンテストの開催: 社内からDXに関するアイデアを募集し、優れたアイデアには実現の機会を与える。

実践を通じて成功体験を積むことが、本人の自信とさらなる学習意欲に繋がり、組織全体にもDXの成功事例として良い影響を与えます。

採用を成功させるためのポイント

社内育成と並行して、外部からの人材確保も進める必要があります。熾烈な採用競争を勝ち抜くためには、工夫が必要です。

求める人物像を具体的にする

これは育成のポイントと同様ですが、採用においてはさらに重要です。採用市場にいる候補者に対し、自社が何を期待しているのかを明確に伝えられなければ、興味を持ってもらうことすらできません。

- 具体的なアクション:

- 魅力的なジョブディスクリプション(職務記述書)の作成: 「DX推進担当」といった曖昧な職務名ではなく、「〇〇事業の顧客データ分析基盤を構築し、パーソナライズ施策をリードするデータエンジニア」のように、具体的なミッション、業務内容、必須スキル、歓迎スキルを詳細に記述する。

- スキルだけでなくカルチャーフィットを重視: 面接では、候補者の価値観や働き方が自社の文化と合うかどうかも慎重に見極める。

「誰でもいいから欲しい」ではなく、「このミッションを一緒に成し遂げたいのは、あなただ」というメッセージを伝えることが、優秀な人材の心を動かします。

多様な採用チャネルを活用する

従来の求人広告や人材紹介エージェントだけに頼っていては、優秀なDX人材に出会える確率は低いでしょう。より能動的に、多様なチャネルを活用してアプローチする必要があります。

- 具体的なアクション:

- ダイレクトリクルーティング: 企業側から直接、候補者にアプローチできるプラットフォームを活用する。

- リファラル採用: 社員からの紹介制度を強化する。信頼できる社員からの紹介は、ミスマッチが少なく定着率も高い傾向があります。

- 技術イベントやコミュニティへの参加: 技術カンファレンスや勉強会に自社のエンジニアが登壇したり、ブースを出展したりすることで、企業の技術力をアピールし、候補者と直接交流する機会を作る。

- 採用広報(テックブログなど): 自社の技術的な取り組みや開発文化について、ブログやSNSで積極的に情報発信し、候補者の興味を惹きつける。

これらの取り組みを組み合わせ、攻めの採用活動を展開することが、DX人材確保の成功率を高める鍵となります。

まとめ

本記事では、DX人材が不足する深刻な背景から、企業が直面するリスク、そしてその課題を乗り越えるための具体的な解決策までを網羅的に解説してきました。

DX人材の不足は、単なるIT技術者の数が足りないという問題ではありません。少子高齢化による構造的なIT人材不足を土台としながら、企業のDX推進ノウハウの欠如、レガシーシステムという技術的負債、そして求められるスキルの高度化・多様化といった複数の要因が複雑に絡み合った、根深い課題です。この状況を放置すれば、企業は市場での競争力を失い、増大するコストやセキュリティリスクに苛まれ、やがては存続の危機に瀕する可能性があります。

しかし、悲観する必要はありません。この困難な課題に対して、企業が主体的に取り組める解決策は数多く存在します。

- 外部からの採用で即戦力と新しい血を導入する。

- 社内での育成・リスキリングで、業務知識とデジタルスキルを兼ね備えた真の戦力を育てる。

- 外部サービスやフリーランスの活用で、必要なスキルを柔軟かつスピーディーに確保する。

- 組織体制や労働環境の変革で、優れた人材がその能力を最大限に発揮できる土壌を築く。

重要なのは、これらの選択肢の中から一つだけを選ぶのではなく、自社の状況やフェーズに合わせて、複数のアプローチを戦略的に組み合わせることです。採用と育成は車の両輪であり、外部リソースの活用は初期の推進力を得るためのブースターとなり得ます。そして、これら全ての土台となるのが、DXを推進しやすい組織文化と、経営層の強いコミットメントです。

最後に忘れてはならないのは、DXはデジタル技術を導入すること自体が目的ではないということです。DXはあくまで、変化の激しい時代において企業が顧客に新たな価値を提供し続け、持続的に成長するための「手段」に他なりません。その本質的な目的を見失うことなく、その担い手である「人」への投資を惜しまないこと。それこそが、DX人材不足という時代の大きな挑戦を乗り越え、未来を切り拓くための最も確実な道筋と言えるでしょう。