現代のビジネス環境は、デジタル技術の急速な進化とともに、かつてないほどのスピードで変化しています。この変化に対応し、企業が持続的に成長を遂げるためには、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が不可欠です。そして、その成否を大きく左右するのが「DX人材」の存在にほかなりません。

しかし、多くの企業が「DXを進めたいが、どのような人材が必要なのかわからない」「優秀な人材をどうやって採用すれば良いのか」といった課題に直面しています。DX人材の獲得競争は激化の一途をたどり、採用は極めて難しいのが実情です。

この記事では、DX人材の採用に課題を抱える経営者や人事担当者の方々に向けて、DX人材の定義や求められる背景から、具体的な職種、スキル、採用手法、そして採用を成功に導くための10の具体的なコツまで、網羅的に解説します。さらに、外部からの採用だけでなく、社内での人材育成という重要な視点にも触れていきます。

この記事を通じて、自社に必要なDX人材像を明確にし、戦略的な採用活動を展開するための一助となれば幸いです。

目次

DX人材とは

DX人材とは、一体どのような人材を指すのでしょうか。単に「ITに詳しい人材」や「プログラミングができる人材」と捉えるのは、その本質を見誤る可能性があります。

DX人材とは、最新のデジタル技術やデータに関する深い知見を持ち、それらを活用して企業のビジネスモデルや業務プロセス、組織文化そのものを変革し、新たな価値を創出できる人材を指します。彼らは技術的なスキルだけでなく、ビジネスへの深い理解と、変革を推進する強いリーダーシップを兼ね備えています。つまり、テクノロジーとビジネスの架け橋となり、企業の未来を構想し、実現へと導く戦略的パートナーなのです。

経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が策定した「デジタルスキル標準」では、DXを推進する人材の役割や習得すべきスキルが定義されており、DX人材を理解する上での重要な指針となります。この標準では、DXの推進役として5つの人材類型(ビジネスアーキテクト、デザイナー、データサイエンティスト、ソフトウェアエンジニア、サイバーセキュリティ)が示されており、それぞれが専門性を発揮しつつ連携することで、組織全体のDXが推進されるとしています。(参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「デジタルスキル標準」)

DX人材が求められる背景

なぜ今、これほどまでにDX人材が強く求められているのでしょうか。その背景には、現代社会と日本企業が直面する、避けては通れないいくつかの大きな課題が存在します。

VUCA時代への対応

現代はVUCA(ブーカ)の時代と言われています。VUCAとは、以下の4つの単語の頭文字を取った言葉で、予測困難で変化の激しい現代の社会経済環境を的確に表しています。

- Volatility(変動性): 市場や技術、顧客ニーズなどが目まぐるしく変動する状態。

- Uncertainty(不確実性): 将来の予測が困難で、何が起こるかわからない状態。

- Complexity(複雑性): 様々な要素が複雑に絡み合い、因果関係がわかりにくい状態。

- Ambiguity(曖昧性): 物事の定義や解釈が多様で、何が正解か判断しにくい状態。

このようなVUCA時代において、企業が生き残るためには、過去の成功体験や従来のやり方だけでは通用しません。市場の変化や顧客の潜在的なニーズをいち早く察知し、迅速かつ柔軟に対応していく必要があります。

ここで重要な役割を果たすのがDX人材です。彼らは、膨大なデータを分析して変化の兆候を捉え、デジタル技術を駆使して新しいビジネスモデルを迅速に構築・検証し、顧客体験を向上させることができます。例えば、AIを用いて需要を予測し、サプライチェーンを最適化したり、IoTデバイスから収集したデータで新たなサービスを開発したりすることが可能です。変化を脅威ではなく機会と捉え、企業を変革へと導く羅針盤となるのがDX人材なのです。

2025年の崖

「2025年の崖」は、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で初めて提示された、日本企業に警鐘を鳴らす衝撃的な言葉です。これは、多くの企業が抱える既存のITシステム(レガシーシステム)が、2025年までに限界を迎えることで、様々な問題が噴出するというシナリオを指します。

レガシーシステムは、長年の運用により複雑化・ブラックボックス化しており、その維持・管理に多大なコストと人材が割かれています。この問題を放置し続けた場合、以下のような深刻な事態が予測されています。

- データ活用の障壁: 各事業部門にシステムが分散し、全社横断的なデータ活用ができない。

- ビジネスの変化への不対応: 新しい技術の導入やビジネスモデルの変更に、システムが柔軟に対応できない。

- セキュリティリスクの増大: 古いシステムは最新のサイバー攻撃に対する脆弱性が高い。

- IT人材の不足と高コスト化: レガシーシステムを扱える技術者が退職し、保守運用コストが高騰する。

経済産業省は、これらの課題を克服できなければ、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があると指摘しています。(参照:経済産業省「DXレポート」)

この「崖」を乗り越えるためには、単にシステムを新しくするだけでは不十分です。レガシーシステムを刷新し、データを最大限に活用できる新たなIT基盤を構築すると同時に、ビジネスそのものを見直し、変革していく必要があります。この複雑で大規模な変革プロジェクトを構想し、実行できる専門知識と実行力を備えたDX人材の存在が、崖を乗り越えるための鍵となります。

日本企業のDX推進における課題

多くの日本企業がDXの重要性を認識し、取り組みを開始しているものの、その道のりは平坦ではありません。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発表した「DX白書2023」によると、日本企業の約7割が何らかの形でDXに取り組んでいますが、そのうち「全社戦略に基づき、全社的にDXに取り組んでいる」企業は26.8%に留まり、成果が出ている企業はさらに少ないのが現状です。(参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX白書2023」)

DXが進まない主な課題として、以下の点が挙げられます。

- DX人材の圧倒的な不足: 最も大きな課題であり、量・質ともに人材が不足している。

- ビジョン・戦略の欠如: 経営層が明確なDXのビジョンを描けておらず、全社的な方向性が定まっていない。

- 既存組織の抵抗: 従来のアナログな業務プロセスや組織文化が変革の障壁となっている。

- 予算の不足: DXへの投資対効果が見えにくく、十分な予算が確保できない。

これらの課題を解決するためには、経営層と現場をつなぎ、明確なビジョンを具体的なアクションプランに落とし込み、組織の壁を越えて変革を推進する強力なリーダーシップが必要です。DX人材は、技術的な専門性だけでなく、ビジネス課題を的確に捉え、関係者を巻き込みながらプロジェクトを牽引する能力を持つことで、これらの根深い課題を解決へと導くことができます。

以上の背景から、DX人材はもはや一部の先進的なIT企業だけが必要とする存在ではありません。業界や規模を問わず、すべての企業が未来を切り拓くために不可欠な、最も重要な経営資源の一つとなっているのです。

DX推進を担う主な職種と役割

一口に「DX人材」と言っても、その役割は多岐にわたります。企業のDXプロジェクトは、単一の職種だけで完結するものではなく、多様な専門性を持つ人材がチームとして連携することで初めて成功へと導かれます。

ここでは、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が示す「デジタルスキル標準」などを参考に、DX推進において中核的な役割を担う主な職種とその役割について詳しく解説します。自社が解決したい課題や目指すDXのフェーズに応じて、どのような職種の人材が必要になるのかを具体的にイメージしてみましょう。

| 職種名 | 主な役割 | 求められるスキル・知識の例 |

|---|---|---|

| プロデューサー | DXやデジタルビジネスの実現を主導するリーダー。経営層と連携し、全体の方向性を決定する。 | ビジネス構想力、リーダーシップ、経営戦略、マーケティング、ファイナンス知識 |

| ビジネスデザイナー | DXやデジタルビジネスの具体的な企画・立案・推進を担う。顧客視点で新しい価値を設計する。 | 課題発見・解決能力、デザイン思考、サービスデザイン、業務プロセス設計、アジャイル開発手法 |

| アーキテクト | DXを実現するためのシステム全体の設計者。技術選定やシステム間の連携を最適化する。 | システム設計能力、クラウド技術、セキュリティ、ネットワーク、各種開発言語・フレームワーク |

| データサイエンティスト・AIエンジニア | データやAIを活用し、ビジネス課題の解決や新たな価値創造を担う。 | 統計学、機械学習、プログラミング(Python等)、データ分析基盤構築、ビジネス理解力 |

| UI/UXデザイナー | ユーザーにとって魅力的で使いやすい製品・サービスのインターフェースを設計する。 | ユーザー中心設計、情報設計、プロトタイピング、ユーザビリティテスト、デザインツール(Figma等) |

| エンジニア・プログラマー | 設計に基づき、システムやソフトウェアの実装・構築を行う。 | プログラミングスキル、アルゴリズム、データベース、クラウド環境構築・運用、テスト技法 |

| DXプロジェクトマネージャー | DXプロジェクト全体の進捗・品質・コスト・リスクを管理し、成功に導く責任者。 | プロジェクトマネジメント手法(PMP, Agile等)、コミュニケーション能力、リスク管理、課題解決能力 |

プロデューサー

プロデューサーは、DXプロジェクト全体の最高責任者(リーダー)です。経営トップや事業責任者と密に連携し、「会社としてDXで何を実現したいのか」という根本的なビジョンを描き、その実現に向けた全体の戦略を策定します。市場の動向や競合の状況、自社の強み・弱みを俯瞰的に分析し、投資対効果を見極めながら、DXの方向性を決定する重要な役割を担います。技術的な詳細よりも、ビジネス全体を動かす強いリーダーシップと、関係者を説得し、巻き込んでいく力が何よりも求められます。DXの「羅針盤」であり「エンジン」となる存在です。

ビジネスデザイナー

ビジネスデザイナーは、プロデューサーが描いた大きなビジョンを、具体的で実行可能なビジネスプランやサービス企画に落とし込む専門家です。顧客やユーザーの視点に立ち、彼らが抱える本当の課題(インサイト)は何かを深く探求します。デザイン思考やサービスデザインといった手法を用いて、既存の業務プロセスを見直したり、全く新しいデジタルサービスを考案したりします。机上の空論で終わらせず、プロトタイプ(試作品)を迅速に作成し、ユーザーのフィードバックを得ながら改善を繰り返すアジャイルなアプローチで、真に価値のあるビジネスを形にしていく役割です。

アーキテクト

アーキテクト(ITアーキテクト、ソリューションアーキテクトとも呼ばれる)は、DXを実現するための技術的な全体設計図を描く専門家です。ビジネスデザイナーが考案した企画を実現するために、「どのような技術を組み合わせるのが最適か」「既存のシステムとどう連携させるか」「将来的な拡張性やセキュリティは担保できるか」といった技術的な課題を解決し、システム全体の構造(アーキテクチャ)を設計します。特定の技術に精通しているだけでなく、クラウド、AI、IoT、セキュリティなど幅広い技術領域を見渡し、ビジネス要件と技術的要件を両立させる最適な解を導き出す高度なスキルが求められます。DXプロジェクトの技術的な「設計士」と言えるでしょう。

データサイエンティスト・AIエンジニア

データサイエンティストやAIエンジニアは、企業が保有する膨大なデータを分析し、ビジネスに有益な知見を引き出す専門家です。統計学や機械学習などの専門知識を駆使して、顧客の行動予測モデルを構築したり、製品の異常検知システムを開発したり、需要予測を高度化したりします。AIエンジニアは、特にAI(人工知能)技術を活用したモデルの開発や実装に特化します。彼らの活動によって、経験や勘に頼っていた意思決定が、データに基づいた客観的で精度の高いものへと変わります。DXにおける「価値の源泉」であるデータを、具体的なビジネス成果へと転換する重要な役割です。

UI/UXデザイナー

UI/UXデザイナーは、ユーザーが直接触れるデジタル製品やサービスの「使いやすさ」と「心地よさ」を追求する専門家です。

- UX(User Experience)デザイナー: ユーザーが製品やサービスを通じて得られる体験全体を設計します。ユーザー調査を通じて課題を発見し、どのようにすればユーザーが満足し、目的を達成できるかを考え、サービスの骨格となる情報構造や操作の流れを設計します。

- UI(User Interface)デザイナー: UXデザイナーが設計した体験を、具体的な画面デザインに落とし込みます。ボタンの配置や色使い、フォントの種類など、視覚的な要素を最適化し、ユーザーが直感的でストレスなく操作できるインターフェースを作り上げます。

どんなに優れた機能を持つサービスでも、使いにくければユーザーに受け入れられません。UI/UXデザイナーは、ユーザーとサービスの架け橋となり、ビジネスの成功に直結する「顧客満足度」を高める上で欠かせない存在です。

エンジニア・プログラマー

エンジニアやプログラマーは、アーキテクトやデザイナーが作成した設計書に基づき、実際に手を動かしてシステムやアプリケーションを開発・実装する技術者です。プログラミング言語(Java, Python, JavaScriptなど)を用いてコードを書き、データベースを構築し、インフラ環境を整備します。近年では、特定の領域に特化したフロントエンドエンジニア、バックエンドエンジニア、クラウドエンジニア、SRE(Site Reliability Engineer)など、専門性が細分化しています。彼らの高品質な実装がなければ、DXの構想は絵に描いた餅で終わってしまいます。DXを具現化する「実行部隊」として、プロジェクトの根幹を支えます。

DXプロジェクトマネージャー

DXプロジェクトマネージャーは、その名の通り、DXプロジェクト全体の管理責任者です。プロデューサーが「何を」やるかを決めるのに対し、プロジェクトマネージャーは「どうやって」計画通りに完遂させるかを管理します。具体的には、プロジェクトの目的、スコープ(範囲)、スケジュール、予算、品質、そして関わるメンバーの管理を行います。予期せぬトラブルや仕様変更が発生した際には、迅速に課題を特定し、関係者と調整しながら解決策を導き出します。多様な専門性を持つメンバーをまとめ上げ、プロジェクトを成功へと導く「司令塔」としての役割を担い、高いコミュニケーション能力と課題解決能力が求められます。

これらの職種は独立して存在するのではなく、互いに密接に連携し、コミュニケーションを取りながらプロジェクトを進めていきます。自社のDXをどのレベルで、どの領域から始めたいのかによって、優先的に採用・育成すべき職種は変わってきます。

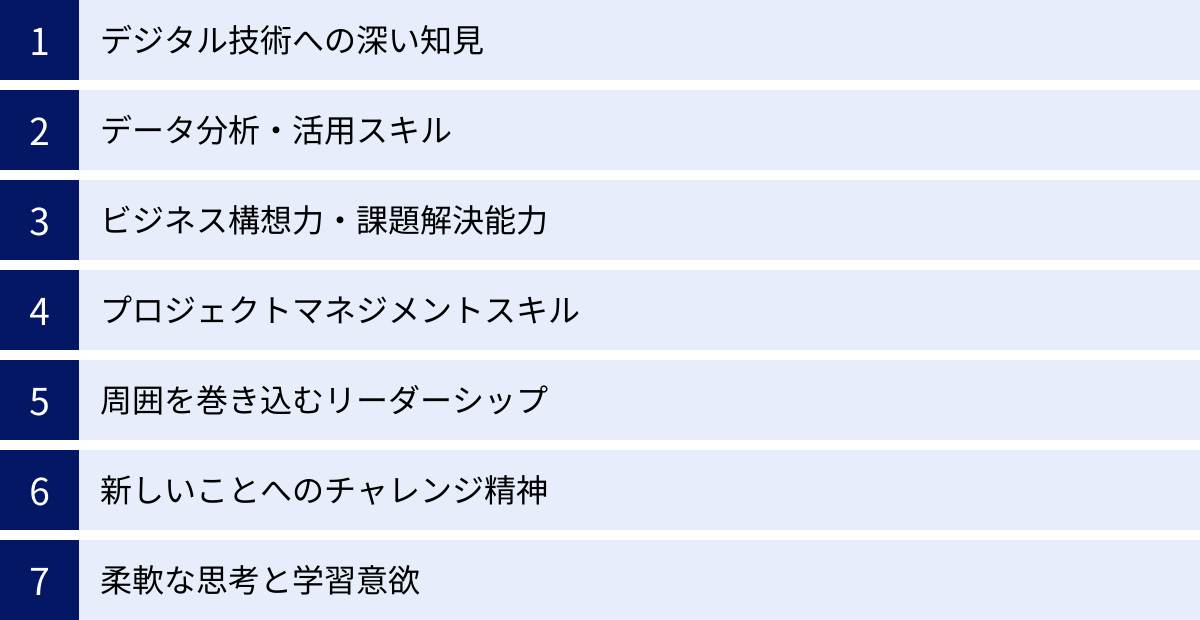

DX人材に共通して求められるスキルとマインド

DXを推進する職種は多岐にわたりますが、それぞれの専門性に加えて、すべてのDX人材に共通して求められる重要なスキルやマインドセットが存在します。これらは、単なる技術力だけでは乗り越えられない、組織変革という大きな壁を突破するために不可欠な要素です。

採用活動においては、候補者が持つ専門スキルだけでなく、これから挙げるような汎用的なスキルやマインドを兼ね備えているかを見極めることが、採用の成功率を大きく高める鍵となります。

求められるスキル

ここでは、職種を問わずDX人材に共通して必要とされる4つのコアスキルについて解説します。

デジタル技術への深い知見

これは最も基本的なスキルセットです。DX人材は、AI、IoT、クラウド、ビッグデータ、5G、ブロックチェーンといった最先端のデジタル技術について、その概要や仕組み、ビジネスへの応用可能性を深く理解している必要があります。

単に「その技術を知っている」というレベルではなく、「自社のビジネス課題を解決するために、どの技術を、どのように組み合わせ、活用すれば最大の効果が得られるか」を具体的に構想できるレベルの知見が求められます。例えば、製造業であれば、IoTセンサーで収集したデータをクラウドに蓄積し、AIで分析して予知保全を実現する、といった具体的なソリューションを描ける力です。

また、技術の進化は非常に速いため、特定の技術に固執するのではなく、常に最新の技術トレンドを追いかけ、自身の知識をアップデートし続ける姿勢も重要です。

データ分析・活用スキル

現代のビジネスにおいて、データは「21世紀の石油」とも言われるほど重要な経営資源です。DXを推進するということは、データに基づいた客観的な意思決定(データドリブン)を組織に根付かせることと同義です。

そのため、DX人材には、事業活動を通じて得られる様々なデータを収集・分析し、そこからビジネスに有益な洞察(インサイト)を導き出すスキルが不可欠です。これには、統計学の基礎知識や、SQLなどのデータ抽出言語、BIツール(Tableau, Power BIなど)を使いこなす能力が含まれます。

データサイエンティストのような専門家でなくとも、自身が担当する業務領域において、どのようなデータがあり、それをどう分析すれば課題解決や新たな価値創造に繋がるかを考え、実践できる能力が、すべてのDX人材に求められます。

ビジネス構想力・課題解決能力

DXの目的は、技術を導入すること自体ではなく、技術を使ってビジネス上の課題を解決し、新たな価値を創造することにあります。したがって、DX人材には、自社が属する業界の構造、ビジネスモデル、業務プロセス、そして顧客が抱える課題を深く理解する能力が求められます。

その上で、現状の課題を的確に特定し、「あるべき姿」を描き、そのギャップを埋めるための具体的な打ち手(ソリューション)をデジタル技術を活用して構想する力、すなわちビジネス構想力が重要です。これは、ロジカルシンキングやクリティカルシンキングといった思考法を基盤とし、斬新なアイデアを生み出す力と、それを実現可能な計画に落とし込む力の両方を含みます。

プロジェクトマネジメントスキル

DXは、多くの場合、部署や部門を横断する大規模なプロジェクトとして推進されます。このような複雑なプロジェクトを成功に導くためには、優れたプロジェクトマネジメントスキルが欠かせません。

これは、プロジェクトマネージャーだけのスキルではありません。チームの一員として活動するすべてのDX人材が、プロジェクト全体の目標を理解し、自身のタスクの進捗を管理し、関係者と円滑なコミュニケーションを取り、潜在的なリスクを予見して報告・相談するといった、基本的なプロジェクトマネジメントの素養を持つことが重要です。

特に、仕様変更や予期せぬトラブルが頻発するDXプロジェクトにおいては、計画通りに進めることだけでなく、変化に柔軟に対応しながらゴールを目指す「アジャイル」な考え方や手法への理解も求められます。

求められるマインド

スキルと同じくらい、あるいはそれ以上に重要となるのが、DX人材が持つべきマインドセットです。スキルは後からでも習得可能ですが、マインドセットは個人の価値観や姿勢に根差すため、採用段階での見極めが極めて重要になります。

周囲を巻き込むリーダーシップ

DXは、一部の部署や担当者だけで進められるものではありません。経営層から現場の従業員まで、社内のあらゆるステークホルダー(利害関係者)の協力が不可欠です。しかし、変革には必ず抵抗が伴います。現状のやり方に慣れている人々からの反発や、部門間の対立などが起こりがちです。

こうした状況を乗り越えるために、DX人材には役職に関わらず発揮されるリーダーシップが求められます。DXのビジョンや目的を情熱を持って語り、関係者に「なぜ変革が必要なのか」を粘り強く説明し、共感を得て、協力を引き出す力です。相手の立場を尊重し、対話を通じて信頼関係を築きながら、組織全体を同じ方向へと導いていく求心力が、変革を成功させる原動力となります。

新しいことへのチャレンジ精神

DXの本質は「変革」であり、前例のない取り組みに挑戦することの連続です。過去の成功体験が通用しない場面も多く、失敗はつきものです。

したがって、DX人材には、失敗を恐れずに新しい技術や手法、ビジネスモデルに果敢に挑戦するチャレンジ精神が不可欠です。未知の領域に足を踏み入れる好奇心や、困難な課題に直面しても諦めずに解決策を探し続ける粘り強さが求められます。重要なのは、失敗から学び、それを次の成功に活かす「試行錯誤」のサイクルを回せることです。安定志向ではなく、常に現状に疑問を持ち、より良い方法を模索し続ける姿勢が、イノベーションを生み出します。

柔軟な思考と学習意欲

デジタル技術やビジネス環境は、日進月歩で変化しています。今日最先端だった技術が、明日には時代遅れになることも珍しくありません。このような環境で価値を発揮し続けるためには、特定の知識やスキルに固執せず、常に新しいことを学び続ける意欲が不可欠です。

また、DXプロジェクトでは、当初の計画通りに進むことの方が稀です。ユーザーからのフィードバックや市場の変化に応じて、大胆に方針転換を迫られることもあります。このような状況で求められるのが柔軟な思考です。自身の考えや前提に固執せず、状況の変化に応じて最適なアプローチを再検討できるしなやかさが重要になります。アンラーニング(学習棄却)、つまり、一度学んだ古い知識を捨てて、新しい知識を学び直す能力も、この柔軟な思考の一部と言えるでしょう。

これらのスキルとマインドは、DXという不確実で複雑な航海を乗り切るための「コンパス」であり「エンジン」です。採用面接の際には、過去の経験に関する質問を通じて、候補者がこれらの資質をどのように発揮してきたか、具体的なエピソードを深掘りしていくことが重要です。

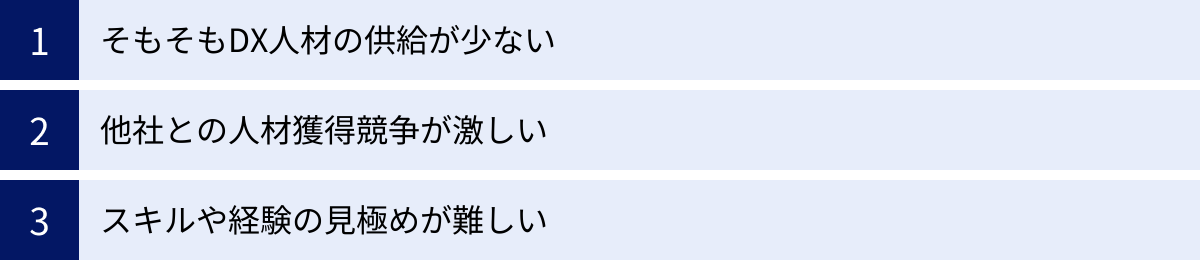

DX人材の採用が難しい3つの理由

多くの企業がDX人材の獲得に乗り出していますが、その採用は「極めて難しい」というのが共通の認識です。なぜDX人材の採用はこれほどまでに困難なのでしょうか。その背景には、構造的で根深い3つの理由が存在します。これらの理由を正しく理解することが、効果的な採用戦略を立てるための第一歩となります。

① そもそもDX人材の供給が少ない

最も根本的な理由は、DXを推進できる高度なスキルを持つ人材の絶対数が、社会全体の需要に全く追いついていないという需給の深刻なミスマッチです。

経済産業省が2019年に行った「IT人材需給に関する調査」では、IT需要が中位シナリオで推移した場合、2030年にはAIやビッグデータといった先端IT人材が約45万人不足すると予測されています。(参照:経済産業省「IT人材需給に関する調査」)この予測は、DXへの取り組みが現在ほど加速する前のものであり、実際の不足数はさらに拡大していると考えられます。

DX人材に求められるスキルは、プログラミングなどの単一の技術スキルだけではありません。「デジタル技術」と「ビジネス構想力」、そして「リーダーシップ」を高いレベルで兼ね備えている必要があります。このような複合的なスキルセットを持つ人材は、一朝一夕には育ちません。教育システムや企業の育成体制がまだ追いついていないため、市場に出てくる優秀な人材はごく一握りです。

つまり、企業は限られたパイ(人材プール)を、多くの競合と奪い合わなければならないという、極めて厳しい状況に置かれているのです。この供給不足が、後述する人材獲得競争の激化や採用コストの高騰を招く直接的な原因となっています。

② 他社との人材獲得競争が激しい

DX人材の需要は、IT業界やスタートアップ企業に留まりません。製造、金融、小売、インフラ、医療といった、これまで「非IT」とされてきたあらゆる業界のリーディングカンパニーが、事業変革のためにDX人材の獲得に乗り出しています。

これにより、DX人材の採用市場は、かつてないほどの激しい人材獲得競争の場と化しています。候補者から見れば、非常に多くの選択肢がある「売り手市場」です。彼らは、より良い条件や、より魅力的な環境を求めて企業を選びます。

競争相手は、同業他社だけではありません。

- GAFAMに代表される外資系テックジャイアント: 世界最高水準の給与と福利厚生、最先端の技術に触れられる環境を提供し、トップクラスの人材を惹きつけています。

- 国内の大手IT企業・コンサルティングファーム: 高い給与水準と、多様な業界のDXプロジェクトに携われるキャリアパスを提示します。

- 急成長中のメガベンチャー・スタートアップ: ストックオプションなどの金銭的インセンティブや、裁量権の大きいフラットな組織文化、社会に大きなインパクトを与える事業の魅力でアピールします。

このような強力な競合と、限られた人材を奪い合う構図になっています。特に、中小企業や、これまでITとは縁遠かった伝統的な企業にとっては、知名度や待遇面で不利になりやすく、採用は一層困難を極めます。候補者に「この会社で働くことに価値がある」と感じさせる、独自の魅力を打ち出せなければ、優秀な人材の目に留まることすら難しいのが現実です。

③ スキルや経験の見極めが難しい

3つ目の理由は、採用する企業側の課題です。「DX人材」という言葉がカバーする範囲は非常に広く、求められるスキルセットもプロジェクトの目的やフェーズによって大きく異なります。そのため、自社に本当に必要な人材のスキルや経験を正確に定義し、候補者がそれを持っているかを見極めることが非常に難しいのです。

この難しさには、いくつかの要因が絡み合っています。

- 定義の曖昧さ: 経営層や事業部門が「DXで何を実現したいか」を具体的に描けていない場合、採用担当者はどのようなスキルを持つ人材を探すべきか判断できません。結果として、「なんとなくITに詳しそうな人」といった曖昧な基準で採用活動を進めてしまい、ミスマッチが起こります。

- 評価者のスキル不足: 面接官(人事担当者や事業部門の管理職)自身に、DXに関する十分な知識や経験がないケースが多く見られます。候補者が語る専門的な技術やプロジェクト経験の価値を正しく評価できず、表面的な経歴やコミュニケーション能力だけで判断してしまいがちです。

- 実績の可視化の難しさ: DX人材の価値は、単に「何を作ったか」だけでなく、「どのようにビジネス課題を解決し、どのような成果に繋げたか」にあります。しかし、こうしたビジネスへの貢献度は、職務経歴書だけでは判断しにくいものです。候補者がプロジェクトの中で果たした具体的な役割や貢献度を、面接の中で深く掘り下げて聞き出す高度な質問力が求められます。

- 新しい職種への対応: データサイエンティストやUI/UXデザイナーといった比較的新しい職種では、社内に評価基準となる前例がありません。どのような成果物(ポートフォリオ)を、どのような観点で評価すればよいのか、手探りの状態で選考を進めざるを得ない状況も少なくありません。

スキルや経験を正しく見極められないまま採用してしまうと、入社後に期待したパフォーマンスを発揮できず、プロジェクトが停滞するという最悪の事態を招きかねません。この「見極めの難しさ」が、多くの企業にとって採用の大きなハードルとなっています。

これらの3つの理由から、DX人材の採用は付け焼き刃の対策では成功しません。経営課題として捉え、全社一丸となって戦略的に取り組む必要があります。

DX人材の主な採用手法6選

DX人材の採用を成功させるためには、自社の状況や求める人物像に合わせて、最適な採用手法を戦略的に選択・組み合わせることが重要です。ここでは、DX人材採用で活用される主な6つの手法について、それぞれの特徴、メリット・デメリットを解説します。

| 採用手法 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 求人サイト・求人広告 | Webサイトや専門誌に求人情報を掲載し、候補者からの応募を待つ「待ち」の手法。 | ・比較的低コストで始められる ・幅広い層にアプローチできる ・自社のペースで採用活動を進められる |

・優秀な人材からの応募は少ない傾向 ・応募者の質がばらつきやすい ・他社求人に埋もれやすい |

| 人材紹介(エージェント) | 採用要件を伝えると、エージェントが条件に合う人材を探し、紹介してくれる。 | ・採用工数を削減できる ・非公開求人で優秀層にアプローチ可能 ・客観的な視点で候補者を評価してくれる |

・採用決定時に高額な成功報酬が発生 ・エージェントの質に成果が左右される ・自社に採用ノウハウが蓄積しにくい |

| ダイレクトリクルーティング | 企業がデータベースなどから候補者を直接探し、アプローチ(スカウト)する「攻め」の手法。 | ・転職潜在層にもアプローチできる ・自社の魅力を直接伝えられる ・採用コストを抑えられる可能性がある |

・候補者探しやスカウト文作成に工数がかかる ・すぐに応募に繋がるとは限らない ・採用担当者に高いスキルが求められる |

| リファラル採用 | 社員や元社員から、知人や友人を紹介してもらう手法。 | ・マッチングの精度が高い ・採用コストを大幅に削減できる ・定着率が高い傾向にある |

・人間関係のしがらみが生まれる可能性 ・採用できる人材の層が偏りやすい ・安定的な採用数が見込めない |

| ヘッドハンティング | 特定のポジション(特に経営層や幹部候補)に対し、外部の専門家が他社で活躍する優秀な人材を探し出し、引き抜く手法。 | ・他社で実績のある即戦力人材を確保できる ・通常では出会えない人材にアプローチ可能 ・極秘裏に採用活動を進められる |

・最も採用コストが高額になる ・採用までに時間がかかることが多い ・候補者との交渉が難航する場合がある |

| アルムナイ採用 | 自社の退職者(アルムナイ)を再雇用する手法。出戻り採用とも呼ばれる。 | ・人柄やスキルを既に把握している ・即戦力としての活躍が期待できる ・他社での経験を自社に還元してもらえる |

・退職理由によっては再雇用が難しい ・既存社員との処遇バランスに配慮が必要 ・アルムナイとの接点を維持する仕組みが必要 |

① 求人サイト・求人広告

求人サイトやIT専門のWebメディアなどに求人情報を掲載し、広く応募者を募る、最も一般的な採用手法です。比較的低コストで始められ、多くの人の目に触れる機会を作れるのがメリットです。

しかし、DX人材のような優秀層は、自ら積極的に転職活動をしていない「転職潜在層」であることが多いため、求人広告を掲載するだけでは応募が集まりにくいのが実情です。また、多数の求人情報の中に埋もれてしまい、候補者の目に留まらない可能性もあります。この手法を有効に活用するには、職務内容や求めるスキル、自社で働く魅力などを具体的に、かつ魅力的に記述し、他社との差別化を図る工夫が不可欠です。どちらかというと、ポテンシャル層や若手エンジニアの採用に向いている手法と言えるでしょう。

② 人材紹介(エージェント)

採用のプロである人材紹介会社(エージェント)に、求める人物像や採用要件を伝え、条件にマッチする候補者を紹介してもらう手法です。特に、IT・Web業界に特化したエージェントは、独自のネットワークやデータベースを持っており、自社だけではリーチできない優秀な人材に出会える可能性があります。

最大のメリットは、候補者のスクリーニングや面接日程の調整などをエージェントが代行してくれるため、自社の採用工数を大幅に削減できる点です。また、非公開求人として募集することで、競合他社に知られずに採用活動を進めることもできます。一方で、採用が決定した際に、候補者の年収の30〜35%程度を成功報酬として支払う必要があり、コストが高額になる点がデメリットです。エージェントの担当者のスキルや業界への理解度によって、紹介の質が大きく左右されるため、信頼できるパートナーを選ぶことが重要です。

③ ダイレクトリクルーティング(スカウト)

企業側から「欲しい」人材に直接アプローチする「攻め」の採用手法です。専用のプラットフォーム(BizReach, LinkedInなど)のデータベースから自社の要件に合う人材を探し出し、「ぜひ一度お話しませんか」とスカウトメールを送ります。

この手法の最大の強みは、転職市場には出てきていない優秀な「転職潜在層」に直接アプローチできる点です。また、スカウトメールの中で、自社のビジョンや事業の魅力、候補者に期待する役割などを具体的に伝えることで、候補者の興味を引きつけ、深いレベルでの動機付けが可能です。成功すれば、人材紹介よりも採用コストを抑えられる可能性があります。

ただし、候補者リストからの人材選定、魅力的なスカウト文の作成、面談の実施など、採用担当者には高いスキルと相応の工数が求められます。単純な定型文を送るだけでは見向きもされないため、候補者一人ひとりの経歴を読み込み、パーソナライズされたアプローチが成功の鍵となります。

④ リファラル採用

自社の社員に、知人や友人を紹介してもらう手法です。紹介者である社員が、会社の文化や仕事内容、そして候補者の人柄やスキルをよく理解しているため、入社後のミスマッチが起こりにくく、定着率が高い傾向にあります。また、広告費や成功報酬がかからないため、採用コストを大幅に削減できる点も大きなメリットです。

DX人材は、同じようなスキルを持つエンジニアやデザイナーのコミュニティに属していることが多いため、リファラル採用は非常に有効な手段となり得ます。しかし、紹介を依頼する社員の人間関係に依存するため、安定的に採用数を確保することは難しいのがデメリットです。また、不採用になった場合に紹介者と候補者の関係が気まずくなる可能性も考慮する必要があります。制度として機能させるためには、紹介してくれた社員へのインセンティブ制度や、全社的な協力体制の構築が重要です。

⑤ ヘッドハンティング

企業の経営幹部や特定の領域で極めて高い専門性を持つトップタレントなど、ごく一握りのキーパーソンを採用するための手法です。外部のヘッドハンターが、他社で活躍している特定の個人をリストアップし、秘密裏に接触を図り、時間をかけて口説き落とします。

通常では市場に出てくることのない、事業の成否を左右するような超優秀な人材を獲得できる可能性がある唯一無二の手法です。しかし、その分、着手金や成功報酬は他の手法とは比較にならないほど高額になります。また、候補者が現在の職場に満足している場合も多く、交渉は長期化し、難航することが予想されます。CTO(最高技術責任者)やCDO(最高デジタル責任者)といった、経営レベルのDX人材をピンポイントで狙う際に検討される手法です。

⑥ アルムナイ採用(出戻り採用)

「アルムナイ」とは「卒業生」を意味する言葉で、一度自社を退職した人材を再雇用する手法です。退職者が他社で新たなスキルや経験を積んで戻ってくることで、自社に新しい風を吹き込み、即戦力として活躍してくれることが期待できます。

企業側は候補者の人柄や能力、カルチャーフィットを既に把握しているため、採用におけるリスクが非常に低いのが最大のメリットです。候補者側も、社内の雰囲気や人間関係を理解しているため、スムーズに業務に復帰できます。この手法を成功させるには、退職者との良好な関係を維持し続けるためのネットワーク(アルムナイ・ネットワーク)を構築・運用することが鍵となります。退職を「裏切り」と捉えるのではなく、キャリアアップの一環としてポジティブに捉える企業文化の醸成も必要です。

これらの採用手法に優劣はなく、それぞれに一長一短があります。自社の採用力や予算、求める人材の希少性などを考慮し、複数の手法を戦略的に組み合わせて活用することが、厳しい採用競争を勝ち抜くためのポイントです。

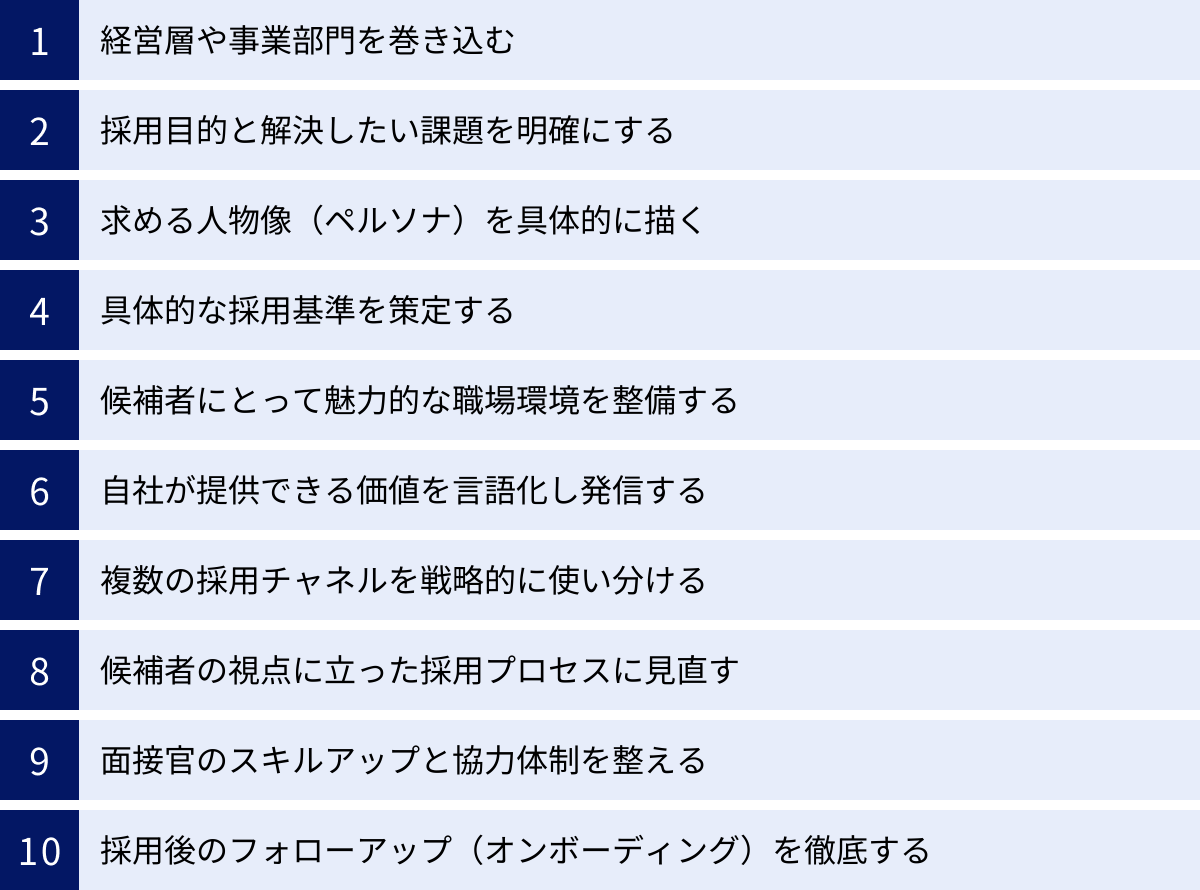

DX人材の採用を成功させる10のコツ

DX人材の採用競争が激化する中、単に求人を出したり、エージェントに依頼したりするだけでは、優秀な人材を獲得することは困難です。採用を「点」の活動ではなく、「線」や「面」の戦略的な取り組みとして捉え、細部にまでこだわることが成功の鍵を握ります。

ここでは、DX人材の採用を成功に導くための、具体的で実践的な10のコツをご紹介します。

① 経営層や事業部門を巻き込む

DXは全社的な変革活動であり、その採用は人事部門だけの仕事ではありません。DX人材の採用を成功させるための最初の、そして最も重要なステップは、経営層と事業部門を深く巻き込むことです。

- 経営層のコミットメント: 経営層がDXの重要性を理解し、「本気で会社を変える」という強い意志を社内外に示すことが不可欠です。予算の確保はもちろん、採用候補者との面談に社長や役員が直接参加し、自らの言葉でビジョンを語ることは、候補者に対する最高の動機付けになります。

- 事業部門との連携: 実際にDX人材と一緒に働くのは事業部門です。どのような課題を解決したいのか、どのようなスキルを持つ人材が必要なのかを最も理解しているのは現場です。採用の初期段階から事業部門の責任者やキーパーソンを巻き込み、採用要件の定義や面接に協力してもらうことで、現場のニーズとズレのない、的確な採用が可能になります。

採用は全社一丸となって取り組むプロジェクトであるという認識を共有することが、すべての土台となります。

② 採用目的と解決したい課題を明確にする

「DX人材が欲しい」という漠然とした要望だけでは、採用活動は迷走します。なぜDX人材が必要なのか、その人材を採用することで、具体的にどのような経営課題・事業課題を解決したいのかを、徹底的に言語化しましょう。

例えば、「売上が伸び悩んでいる」という課題であれば、

- 「新規顧客開拓のために、Webマーケティングを強化し、リード獲得単価を30%削減したい」

- 「既存顧客のLTV向上のため、顧客データを分析し、パーソナライズされた提案ができるシステムを構築したい」

- 「生産性を向上させるため、工場の製造ラインにIoTを導入し、予知保全を実現したい」

といったレベルまで具体化します。採用の目的は「誰を採用するか」ではなく、「採用によって何を成し遂げたいか」から逆算して考えることが重要です。

③ 求める人物像(ペルソナ)を具体的に描く

採用目的が明確になったら、それを実現できる人物像(ペルソナ)を詳細に描きます。これは、単なるスキルの羅列ではありません。

- スキル・経験(Can): どのような技術(言語、ツール)を、どのくらいのレベルで使えるか。どのようなプロジェクトで、どのような役割を担った経験があるか。

- 価値観・志向性(Will): 何を成し遂げたいと考えているか。どのような環境で働きたいか。キャリアにおいて何を重視するか。

- 人柄・カルチャーフィット(Must): 自社の企業文化やチームの雰囲気に合うか。どのようなコミュニケーションスタイルを好むか。

これらの要素を組み合わせ、「〇〇という課題を解決するために、△△の経験を持ち、□□という志向性を持った人物」というように、解像度の高いペルソナを設定します。このペルソナが、後の採用基準策定や求人票作成、面接での質問設計のブレない軸となります。

④ 具体的な採用基準を策定する

ペルソナを基に、客観的で公平な評価を行うための採用基準を策定します。面接官の主観や印象だけで合否を判断することを避けるためです。

スキル、経験、マインドの各項目について、「必須(Must)」「歓迎(Want)」「尚可(Better)」のように優先順位をつけ、評価基準を明確に定義します。例えば、「Pythonでの開発経験」という項目であれば、「実務経験3年以上(Must)」「Webフレームワーク(Django/Flask)の使用経験(Want)」のように具体化します。

また、評価項目ごとに評価シート(スコアリングシート)を作成し、複数の面接官が同じ基準で評価できるようにします。これにより、選考プロセスの属人化を防ぎ、評価の精度と公平性を高めることができます。

⑤ 候補者にとって魅力的な職場環境を整備する

優秀なDX人材は、給与だけで職場を選ぶわけではありません。彼らが自身の能力を最大限に発揮し、成長できる環境を求めています。

- 柔軟な働き方: リモートワーク、フレックスタイム制、副業許可など、自律性を尊重する働き方の整備。

- 適切な評価制度: 年功序列ではなく、個人の成果や貢献度を正当に評価し、報酬に反映させる仕組み。

- 挑戦できる文化: 失敗を許容し、新しい技術やアイデアへの挑戦を奨励する風土。

- 成長機会の提供: 書籍購入補助、勉強会への参加支援、資格取得支援など、継続的な学習をサポートする制度。

- 最適な開発環境: 高性能なPCやデュアルモニター、有料ツールなど、生産性を高めるための投資。

これらの環境整備は一朝一夕にはできませんが、「選ばれる企業」になるための重要な投資と捉え、継続的に改善していく姿勢が求められます。

⑥ 自社が提供できる価値を言語化し発信する

候補者に自社を選んでもらうためには、自社が提供できる独自の価値(EVP: Employee Value Proposition)を明確にし、積極的に発信する必要があります。

給与や福利厚生といった「条件」だけでなく、「この会社で働くことでしか得られない経験や成長は何か」を訴求します。例えば、

- 「社会的な意義の大きい、〇〇という課題解決に取り組める」

- 「膨大な量のユニークなデータを扱い、他社ではできない分析ができる」

- 「経営層との距離が近く、自分のアイデアが事業に直結する手触り感がある」

- 「レガシーな業界を、自分たちの手で変革していく面白さがある」

といった、自社ならではの魅力をストーリーとして語れるように準備しましょう。これを、採用サイトやブログ、SNS、面談の場など、あらゆるチャネルで一貫して発信していくことが重要です。

⑦ 複数の採用チャネルを戦略的に使い分ける

前述の通り、採用手法にはそれぞれ特徴があります。単一の手法に頼るのではなく、求める人物像や採用フェーズに応じて、複数のチャネルを戦略的に組み合わせることが効果的です。

- 幹部クラス: ヘッドハンティング、リファラル採用

- ミドルクラス(即戦力): ダイレクトリクルーティング、人材紹介

- 若手・ポテンシャル層: 求人広告、リファラル採用、TECH系のイベント出展

例えば、ダイレクトリクルーティングで能動的にアプローチしつつ、人材紹介で効率的に母集団を形成し、リファラル採用で質の高いマッチングを狙う、といった複合的な戦略が考えられます。各チャネルの費用対効果を分析し、常に最適なポートフォリオを模索し続けましょう。

⑧ 候補者の視点に立った採用プロセスに見直す

採用プロセスは、企業が候補者を「選ぶ」場であると同時に、候補者が企業を「見極める」場でもあります。候補者体験(Candidate Experience)を向上させることは、採用成功に直結します。

- 迅速なレスポンス: 書類選考の結果や面接の連絡が遅いと、候補者の志望度は下がり、他社に流れてしまいます。原則として、応募から24時間以内に一次連絡を行うなどのルールを設けましょう。

- 丁寧で誠実なコミュニケーション: 事務的な連絡だけでなく、候補者の経歴への関心を示したり、面接への期待を伝えたりするなど、一人ひとりに向き合う姿勢が大切です。

- 選考フローの簡素化: 不必要に多い面接回数や、煩雑な応募書類は候補者の負担になります。本当に必要な選考プロセスかを見直し、最適化しましょう。

- 質の高い面接: 候補者が「この人たちと一緒に働きたい」と思えるような、魅力的で優秀な社員を面接官にアサインすることも重要です。

⑨ 面接官のスキルアップと協力体制を整える

面接は、候補者のスキルや人柄を見極めるだけでなく、自社の魅力を伝える重要な場です。しかし、多くの面接官は専門的なトレーニングを受けていません。

- 面接官トレーニングの実施: 候補者の本音を引き出す質問の仕方、自社の魅力を伝えるトーク術、見極めるべきポイント、コンプライアンス上の注意点などを学ぶ研修を実施します。

- 役割分担の明確化: 一次面接は現場のキーパーソンがスキルフィットを、二次面接は管理職がカルチャーフィットやチームへの貢献度を、最終面接は役員がビジョンへの共感度や将来性を見るなど、各面接の役割を明確にします。

- 面接後のすり合わせ: 面接官同士で評価結果を共有し、なぜその評価になったのかを議論する場を設けます。これにより、評価基準のズレを修正し、組織としての判断精度を高めることができます。

面接官は「会社の顔」であるという意識を持ち、全社的に面接の質を向上させる取り組みが必要です。

⑩ 採用後のフォローアップ(オンボーディング)を徹底する

採用は、内定承諾がゴールではありません。入社した人材が早期に組織に馴染み、能力を最大限に発揮できるようになるまでのプロセス(オンボーミング)こそが、採用の成否を決定づける最後の重要な要素です。

- 入社前からのコミュニケーション: 内定後から入社日までの間、定期的に連絡を取り、社内イベントに招待するなどして、不安を解消し、入社への期待感を高めます。

- 初日の受け入れ体制: PCやアカウントの準備はもちろん、歓迎ランチやチームメンバーとの自己紹介の場を設け、温かく迎え入れます。

- メンター制度の導入: 業務の相談役として先輩社員(メンター)をつけ、精神的なサポートを行います。

- 目標設定とフィードバック: 入社後1ヶ月、3ヶ月、半年といった節目で1on1ミーティングを行い、目標設定と進捗確認、フィードバックを丁寧に行うことで、早期の立ち上がりを支援します。

優秀な人材ほど、入社後のギャップに敏感です。丁寧なオンボーディングは、早期離職を防ぎ、採用活動への投資を無駄にしないために不可欠です。

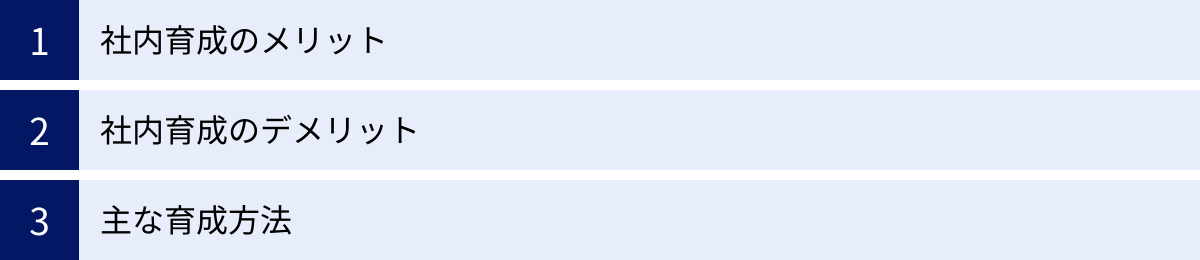

DX人材は採用だけでなく社内育成も重要

激化するDX人材の採用競争の中で、外部からの採用だけに頼るのは現実的ではありません。多くの企業にとって、既存の社員をDX人材へと育成する「社内育成」は、採用と並行して進めるべき、もう一つの重要な戦略となります。

外部採用と社内育成は、どちらか一方を選ぶものではなく、両方を組み合わせる「ハイブリッド型」で進めるのが理想です。即戦力となるコア人材を外部から採用しつつ、その人材を核として社内全体のデジタルリテラシーや専門スキルを底上げしていくアプローチが効果的です。ここでは、社内育成のメリット・デメリットと、具体的な育成方法について解説します。

社内育成のメリット

社内の人材を育成することには、外部採用にはない多くのメリットがあります。

- 企業文化や事業への深い理解: 育成対象となる社員は、自社の企業文化、事業内容、業務プロセス、そして社内の人間関係を既に深く理解しています。そのため、習得したデジタルスキルを、自社のどの課題に適用すれば効果的かを的確に判断できます。この「ドメイン知識」は、外部から採用した人材が短期間で身につけるのが難しい、大きなアドバンテージです。

- 採用・人件費コストの抑制: 外部から優秀なDX人材を採用する場合、高額な成功報酬や高い給与水準が必要となります。一方、社内育成は研修費用などがかかるものの、トータルで見れば採用コストや人件費を大幅に抑制できる可能性があります。

- 定着率の向上とエンゲージメント強化: 会社が自身の成長に投資してくれることは、社員にとって大きなモチベーションとなります。リスキリング(学び直し)の機会を提供することで、社員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)が高まり、結果として人材の定着率向上にも繋がります。

- 組織全体のDXマインド醸成: 特定の社員だけでなく、多くの社員にDX教育の機会を提供することで、組織全体に「デジタルを活用して業務を改善しよう」というマインドが広がります。これが、全社的なDX推進の土壌となります。

社内育成のデメリット

一方で、社内育成には考慮すべきデメリットや課題も存在します。

- 育成に時間がかかる: デジタルスキルやビジネス構想力を高いレベルで習得するには、数ヶ月から数年単位の時間がかかります。短期的な成果を求めるプロジェクトや、緊急で専門家が必要な場合には対応が難しいという側面があります。

- 育成ノウハウの不足: 社内にDX人材を育成できる指導者や、効果的な研修プログラムがない場合、育成はうまく進みません。手探りで育成を進めても、期待したスキルが身につかない可能性があります。外部の研修サービスやコンサルタントの活用も視野に入れる必要があります。

- 育成対象者の適性: 全ての社員がDX人材としての適性を持っているわけではありません。新しいことへの学習意欲や論理的思考力など、本人の資質やマインドセットを見極めた上で、育成対象者を選定する必要があります。

- 育成後の離職リスク: 会社がコストをかけて育成した人材が、スキルを身につけた後により良い条件を求めて他社へ転職してしまうリスクもゼロではありません。育成と並行して、魅力的なキャリアパスの提示や、公正な評価・処遇制度の整備が不可欠です。

主な育成方法

社内でDX人材を育成するための具体的な方法としては、主に以下の3つが挙げられます。これらを組み合わせ、体系的な育成プログラムを構築することが重要です。

研修・リスキリング

最も一般的な育成方法が、集合研修やオンライン研修を通じた知識・スキルのインプットです。

- 階層別研修: 新入社員向けにはITパスポートレベルの基礎知識、管理職向けにはDX戦略立案、一般社員向けにはデータ分析の基礎など、役職や役割に応じた研修を実施します。

- 専門スキル研修: 特定の職種(データサイエンティスト、UI/UXデザイナーなど)を目指す社員向けに、外部の専門機関が提供する高度なeラーニングやブートキャンプ(短期集中型プログラム)を活用します。

- 資格取得支援: DXに関連する資格(例:G検定・E資格、AWS/Azure認定資格、プロジェクトマネージャ試験など)の受験費用や学習費用を会社が補助し、社員の自己学習を奨励します。

重要なのは、研修を受けさせて終わりにするのではなく、学んだ知識を実務で活かす機会を提供することです。

OJT(実務を通じた育成)

OJT(On-the-Job Training)は、実際の業務を通じてスキルを習得していく育成方法です。特にDXにおいては、座学で学んだ知識を実践に繋げるために不可欠なプロセスです。

- スモールスタート: まずは、既存業務の一部をデジタルツールで効率化するといった、比較的小さな課題から始めさせます。成功体験を積ませることで、本人の自信とモチベーションを高めます。

- DXプロジェクトへのアサイン: 外部から採用したエース級のDX人材や、経験豊富なリーダーが率いるプロジェクトに、育成対象の社員をメンバーとしてアサインします。優秀な人材のそばで、仕事の進め方や思考プロセスを間近で学ぶことは、何よりの成長機会となります。

- メンターによるサポート: OJTを進める上で、先輩社員がメンターとして定期的に1on1を行い、技術的なアドバイスやキャリア相談に乗ることで、育成効果を高めることができます。

自己啓発支援

社員の自発的な学習意欲を後押しする制度を整えることも重要です。

- 学習プラットフォームの提供: Udemy, Coursera, Schooといったオンライン学習プラットフォームの法人契約を結び、社員がいつでも好きな講座を学べる環境を提供します。

- 書籍購入補助: 業務に関連する技術書やビジネス書の購入費用を会社が負担する制度です。

- 社内勉強会の奨励: 社員が自発的に開催する勉強会や読書会を支援(場所の提供、飲食代の補助など)し、社員同士が学び合う文化を醸成します。

これらの育成施策を戦略的に組み合わせることで、外部環境の変化に強く、自律的に成長し続ける組織を構築することができます。採用と育成、この両輪を力強く回していくことが、持続的なDX成功への道筋となるでしょう。

DX人材の採用に強いおすすめサービス

DX人材の採用を外部サービスに頼る場合、どのサービスを選ぶかは非常に重要です。ここでは、DX人材の採用において実績があり、多くの企業に利用されている代表的な「人材紹介サービス」と「ダイレクトリクルーティングサービス」をいくつかご紹介します。

※掲載している情報は、各公式サイトを参照して作成していますが、最新の詳細情報については各サービスの公式サイトでご確認ください。

人材紹介サービス

専門のコンサルタントが、企業の要件に合った人材を探し出し、紹介してくれるサービスです。採用工数を削減したい、自社ではリーチできない層にアプローチしたい場合に有効です。

Geekly(ギークリー)

Geeklyは、IT・Web・ゲーム業界に特化した人材紹介サービスです。IT業界に精通したコンサルタントが多数在籍しており、エンジニア、クリエイター、ゲームプランナーなど、専門性の高い職種のマッチングに強みを持っています。

- 特徴: 独占求人が多く、他のエージェントでは出会えない優秀な候補者と接点を持てる可能性があります。また、候補者のスキルだけでなく、志向性やカルチャーフィットまで考慮した精度の高いマッチングが評価されています。スピーディーな対応にも定評があり、急な増員にも対応しやすいのが特徴です。

- 得意領域: Webエンジニア、インフラエンジニア、社内SE、データサイエンティスト、Webデザイナー、ゲーム関連職など、IT技術職全般。

参照:株式会社ギークリー 公式サイト

type転職エージェント

type転職エージェントは、株式会社キャリアデザインセンターが運営する人材紹介サービスで、特にITエンジニアや営業職、企画・管理部門の転職支援に強いことで知られています。一都三県(東京・神奈川・埼玉・千葉)の求人に強みを持ち、長年の実績から企業との太いパイプを築いています。

- 特徴: 専門分野ごとにキャリアアドバイザーが分かれており、特にIT業界専任のチームは、技術トレンドやエンジニアのキャリアパスに深い知見を持っています。候補者一人ひとりに対する丁寧なカウンセリングが特徴で、企業の魅力を的確に候補者に伝え、高いマッチング精度を実現しています。

- 得意領域: ITエンジニア(Web系、SIer系問わず)、ものづくりエンジニア、ハイクラス営業職、管理部門。

参照:株式会社キャリアデザインセンター 公式サイト

doda X

doda Xは、パーソルキャリア株式会社が運営するハイクラス人材に特化した転職サービスです。ヘッドハンティングサービスと求人紹介サービスの両方を兼ね備えており、年収800万円以上の求人が中心となっています。

- 特徴: 約3,500名以上(2024年4月時点)のヘッドハンターが登録しており、企業はこれらのヘッドハンターを通じて、市場には出てこない優秀な人材にアプローチできます。また、doda X専任のキャリアコンサルタントによる求人紹介も受けられます。事業部長クラス、CTO/VPoE候補、高度専門職といった、事業の中核を担う人材の採用に適しています。

- 得意領域: 経営幹部、事業責任者、ITコンサルタント、プロジェクトマネージャー、高度専門職(データサイエンティストなど)。

参照:パーソルキャリア株式会社 公式サイト

ダイレクトリクルーティングサービス

企業がデータベースから直接候補者を探し、スカウトを送ることができるサービスです。転職潜在層にアプローチしたい、自社の魅力を直接伝えたい場合に有効です。

TECH OFFER(テックオファー)

TECH OFFERは、理系学生(新卒)の採用に特化したダイレクトリクルーティングサービスです。全国の大学研究室や教員とのネットワークを活用し、学生の技術キーワードや研究内容から、自社にマッチする人材を効率的に見つけ出すことができます。

- 特徴: 約40,000件の研究室データベースと、約1,000,000件の技術キーワードから、ピンポイントでターゲット学生を検索できます。AIが企業にマッチする学生を推薦してくれる機能もあり、採用工数を削減しながら質の高い母集団形成が可能です。将来のDXを担うポテンシャル人材の獲得を目指す企業に適しています。

- 得意領域: 新卒の理系学生全般(情報、電気・電子、機械、化学、生物など)。

参照:株式会社テックオーシャン 公式サイト

BizReach(ビズリーチ)

BizReachは、国内最大級のハイクラス向けダイレクトリクルーティングサービスです。経営幹部、管理職、専門職などの即戦力人材が多数登録しており、企業は直接候補者にアプローチできます。

- 特徴: 登録には一定の審査があり、質の高い候補者データベースが維持されています。企業は、職務経歴書を閲覧し、自社の要件に合う人材に直接スカウトを送ることができます。「プラチナスカウト」という特別なスカウトを送ることで、候補者の目に留まりやすくなります。年収1,000万円以上の求人も多く、エグゼクティブ層からミドルクラスの専門職まで、幅広いDX人材の採用に活用できます。

- 得意領域: 経営層、事業開発、マーケティング、エンジニア、コンサルタントなど、幅広い職種のハイクラス人材。

参照:株式会社ビズリーチ 公式サイト

これらのサービスをうまく活用することで、自社だけでは出会えなかった優秀なDX人材との接点を持つことが可能になります。自社の採用戦略に合わせて、最適なサービスを選択・活用していくことをおすすめします。