現代のビジネス環境において、デジタルトランスフォーメーション(DX)は、企業の競争力を維持・強化するために不可欠な経営課題となっています。そして、そのDXを成功に導く上で最も重要な要素が「DX人材」の確保と育成です。多くの企業がDXの必要性を認識しながらも、「具体的に何をすればいいのか分からない」「DXを推進できる人材が社内にいない」といった課題に直面しています。

DX人材とは、単にITツールを使いこなせる人材のことではありません。デジタル技術を活用してビジネスモデルそのものを変革し、新たな価値を創造できる人材を指します。このような人材は、外部から採用するだけでなく、自社のビジネスを深く理解している既存の社員を育成することが、DXを成功させるための現実的かつ効果的なアプローチです。

しかし、場当たり的な研修を実施するだけでは、真のDX人材は育ちません。経営戦略と連動した明確なビジョンに基づき、計画的かつ継続的に育成に取り組む必要があります。

この記事では、DX人材育成の進め方について、網羅的かつ具体的に解説します。DX人材の定義や求められるスキルセットから、育成が急務とされる背景、具体的な育成ステップ、さらには育成を成功させるためのポイントやおすすめの外部サービスまで、DX人材育成に関するあらゆる疑問を解消します。

この記事を最後まで読むことで、自社に合ったDX人材育成のロードマップを描き、DX推進を加速させるための第一歩を踏み出せるようになるでしょう。

目次

DX人材とは

DX人材と聞くと、多くの人がプログラマーやデータサイエンティストといった、高度なIT技術を持つ専門家を思い浮かべるかもしれません。しかし、DXの本質が「デジタル技術を活用したビジネスの変革」にあることを踏まえると、DX人材の定義はより広く、深く、そして戦略的なものとなります。

DX人材とは、デジタル技術やデータ活用の知識・スキルを土台として、既存のビジネスプロセスを改革したり、新たなビジネスモデルを創出したりすることで、企業の変革を主導できる人材を指します。重要なのは、ITスキルを持つこと自体が目的ではなく、それを「ビジネス価値の創造」に結びつける能力です。

経済産業省が策定した「DX推進スキル標準(DSS)」では、DXを推進する人材の役割を定義しています。このことからも、DX人材が単一の職種やスキルセットを指すのではなく、多様な専門性を持つ人材がチームとして機能することでDXが推進されるという考え方が見て取れます。

従来型のIT人材とDX人材の最も大きな違いは、その役割と視点にあります。従来型のIT人材は、主に業務の効率化やコスト削減を目的として、既存の業務プロセスを維持・改善するためのシステム開発や運用・保守を担ってきました。彼らの視点は、どちらかというと「守りのIT」や「業務効率化」に重点が置かれていました。

一方、DX人材に求められるのは「攻めのIT」の視点です。いかにしてデジタル技術を駆使して新たな顧客体験を創出するか、いかにして競争優位性のあるビジネスモデルを構築するかといった、事業成長に直結する価値創造がミッションとなります。そのためには、ITスキルだけでなく、自社の事業や顧客、市場に対する深い理解、そして未来を構想するビジネスデザイン能力が不可欠です。

例えば、ある製造業の企業を考えてみましょう。従来型のIT人材は、生産管理システムを安定稼働させ、工場の生産性を高めることに貢献します。これも非常に重要な役割です。しかし、DX人材はさらに踏み込み、「工場の稼働データや製品の使用データをリアルタイムで収集・分析し、故障予測サービスや従量課金制の製品利用モデルといった新しい収益源を生み出せないか」と考え、その実現を主導します。

このように、DX人材は技術とビジネスの架け橋となる存在です。エンジニアリングの知識を持つビジネスパーソン、あるいはビジネスの視点を持つエンジニアとも言えるでしょう。彼らは、部署の垣根を越え、営業、マーケティング、開発、製造といった様々な部門のメンバーと連携しながら、全社的な変革をリードしていきます。

DX人材が活躍する具体的なシナリオ

- 営業部門: 顧客管理システム(CRM)や営業支援ツール(SFA)のデータを分析し、顧客ごとに最適なアプローチを提案する。オンライン商談やインサイドセールスを導入し、営業プロセスそのものを変革する。

- マーケティング部門: Webサイトのアクセス解析やSNSのデータを基に、顧客インサイトを抽出し、パーソナライズされたマーケティング施策を実行する。MA(マーケティングオートメーション)ツールを駆使し、見込み客の育成を自動化・高度化する。

- 人事部門: 人材データを分析して、優秀な人材の採用や適切な人員配置、離職防止策を立案する(ピープルアナリティクス)。eラーニングシステムを導入し、社員のスキルアップを効率的に支援する。

- 経営企画部門: 市場のトレンドや競合の動向をデータに基づいて分析し、デジタル技術を活用した新規事業を立案する。

これらの例からもわかるように、DX人材は特定の部署に限定されるものではなく、あらゆる職種のビジネスパーソンがDXの視点とスキルを身につけることで、自らの業務に変革をもたらすことができます。全社員がDXの当事者であるという認識を持つことが、企業全体のDX推進力向上に繋がるのです。

よくある質問:DX人材はエンジニアのことですか?

この質問への答えは「No」です。前述の通り、エンジニアやデータサイエンティストはDX推進において中心的な役割を担う重要なDX人材ですが、それが全てではありません。ビジネスの課題を深く理解し、それを解決するためのデジタル戦略を構想する「ビジネスデザイナー」や、プロジェクト全体を率いる「プロデューサー」など、多様な役割の人材が必要です。むしろ、非エンジニアの社員がデジタルリテラシーを身につけ、現場の課題をデジタルの力で解決しようとすることが、DXの裾野を広げる上で極めて重要です。

結論として、DX人材とは、特定の専門職を指す言葉ではなく、デジタル時代におけるビジネスパーソンのあるべき姿、備えるべきマインドセットとスキルセットの総称と捉えるのが適切です。技術を理解し、ビジネスをデザインし、組織を動かす力。これらを兼ね備えた人材こそが、企業の未来を切り拓く真のDX人材と言えるでしょう。

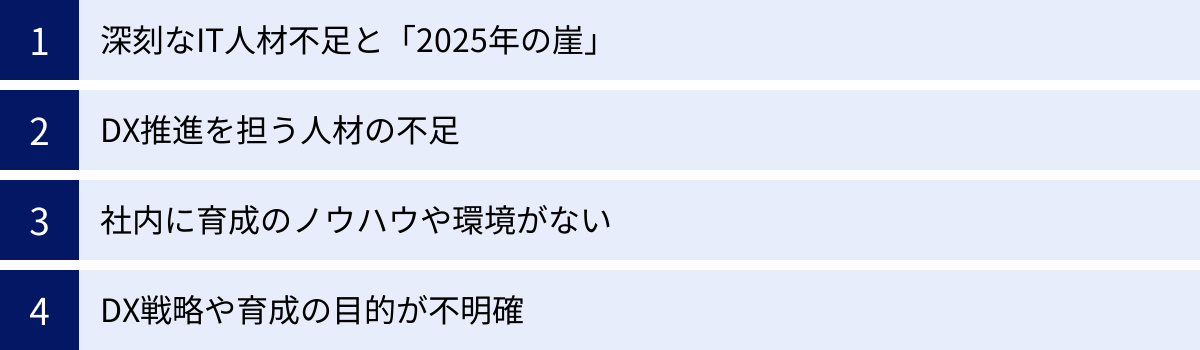

DX人材の育成が急務とされる背景と課題

多くの企業がDX人材の育成を経営上の最重要課題の一つとして掲げていますが、なぜ今、これほどまでに育成が急がれているのでしょうか。その背景には、日本企業が直面する深刻な構造的課題と、DX推進における特有の困難さが存在します。

深刻なIT人材不足と「2025年の崖」

DX人材育成の緊急性を語る上で避けて通れないのが、「2025年の崖」という問題です。これは、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で警鐘を鳴らした概念で、日本企業が抱えるレガシーシステム(老朽化・複雑化・ブラックボックス化した既存システム)に起因する様々な問題が2025年以降に深刻化し、大きな経済的損失をもたらすというシナリオです。

「2025年の崖」が引き起こす主な問題

- システムの維持管理費の高騰: レガシーシステムは、その複雑さから維持・保守に多大なコストと人材を要します。経済産業省の試算では、IT予算の9割以上が既存システムの維持管理に費やされる可能性も指摘されています。(参照:経済産業省 DXレポート)

- データ活用の障壁: 多くのレガシーシステムは、部門ごとに最適化・サイロ化されており、全社横断でのデータ活用を困難にしています。これでは、データドリブンな経営判断や新たなサービス開発は望めません。

- セキュリティリスクの増大: 古い技術やサポートが終了したソフトウェアを使い続けることは、サイバー攻撃に対する脆弱性を高め、重大なセキュリティインシデントを引き起こすリスクを増大させます。

- IT人材の退職・高齢化: レガシーシステムを熟知したベテラン技術者が2025年頃に相次いで定年退職を迎えることで、システムのノウハウが失われ、ブラックボックス化がさらに進行します。

これらの問題を解決し、「2025年の崖」から這い上がるためには、レガシーシステムを刷新し、新たなデジタル技術を導入するDXの推進が不可欠です。しかし、その担い手となるべきIT人材自体が、量・質ともに深刻な不足状態にあります。

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「IT人材白書2023」によると、IT人材の「量」に対して「大幅に不足している」または「やや不足している」と回答した企業の割合は、合わせて約8割に上ります。特に、AI、IoT、ビッグデータといった先端IT分野を担う人材の不足感はより顕著です。(参照:IPA 独立行政法人情報処理推進機構「IT人材白書2023」)

このように、既存システムの維持に追われる中で新たなDXプロジェクトに着手する人材が不足しているという二重苦が、多くの日本企業の現状です。外部からの採用も競争が激化しており、自社内で人材を育成する必要性が高まっているのです。

DX推進を担う人材の不足

前述のIT人材不足は、単なる数の問題に留まりません。より深刻なのは、真にDXを推進できる「質」を持った人材が圧倒的に不足しているという点です。

総務省の「令和5年版 情報通信白書」によると、日本企業がDXを進める上での課題・障壁として「人材不足」を挙げた企業の割合は60.3%と最も高くなっています。(参照:総務省 令和5年版 情報通信白書)

ここでいう「人材」とは、プログラミングができるエンジニアだけを指すのではありません。ビジネス課題を深く理解し、それを解決するためのデジタル戦略を立案できる人材、複数の部署を巻き込んでプロジェクトを推進できるマネジメント能力を持つ人材、そして、技術とビジネスの両方を理解し、両者の橋渡し役となれる人材など、複合的なスキルを持つ人材です。

このような人材は、市場で獲得することが非常に困難であり、年収も高騰しています。そのため、多くの企業にとって、自社のビジネスを熟知した既存社員を再教育(リスキリング)し、DX人材へと転換させることが、最も現実的かつ持続可能な選択肢となっています。

社内に育成のノウハウや環境がない

DX人材を育成する必要性を認識していても、多くの企業が「どのように育てればよいのか分からない」という壁にぶつかります。これが、DX人材育成における大きな課題の一つです。

- 体系的な育成プログラムの欠如: 多くの企業では、DX人材育成のための体系的なカリキュラムやロードマップが存在しません。場当たり的にeラーニングを導入したり、外部研修に参加させたりするだけでは、スキルが断片的になり、実務に繋がりません。

- 指導者(メンター)の不在: DXは比較的新しい概念であり、社内に手本となるロールモデルや、後進を指導できる経験豊富な人材がいないケースがほとんどです。OJT(On-the-Job Training)を実施しようにも、教える側のスキルや時間が不足しています。

- 実践の場の不足: 研修で知識を学んでも、それを実際の業務で試す機会がなければ、スキルは定着しません。しかし、失敗のリスクを恐れるあまり、既存の業務から離れて新しい挑戦をさせることに躊躇する企業は少なくありません。

- 評価制度の未整備: DXへの貢献や新たなスキルの習得が、人事評価や処遇に適切に反映されない場合、社員の学習意欲は削がれてしまいます。挑戦した人が報われる仕組みづくりが不可欠です。

このように、育成の仕組みや文化、環境が整っていないことが、DX人材育成の大きな足かせとなっています。

DX戦略や育成の目的が不明確

最も根源的かつ重要な課題は、「何のためにDXを推進するのか」「その結果、どのような人材が必要なのか」という目的が明確になっていないことです。

経営層が「世の中がDXと言っているから、うちもやらなければ」といった漠然とした危機感だけで号令をかけても、現場の社員は何を目指してスキルを学べばよいのか分かりません。

- 「自社は3年後、どのようなビジネスモデルで顧客に価値を提供するのか?」

- 「そのビジョンを実現するために、どの業務プロセスを、どの技術を使って変革するのか?」

- 「その変革をリードするために、どのようなスキルセットを持つ人材が、何人必要なのか?」

これらの問いに対する具体的な答え、すなわち全社で共有されたDX戦略があって初めて、効果的な人材育成計画を立てることが可能になります。戦略なき育成は、羅針盤なき航海と同じであり、多大なコストと時間を浪費するだけで終わってしまいます。

DX人材の育成は、単なる人事部のタスクではなく、経営戦略そのものです。これらの背景と課題を正しく認識し、戦略的なアプローチで取り組むことが、企業の未来を左右すると言っても過言ではないでしょう。

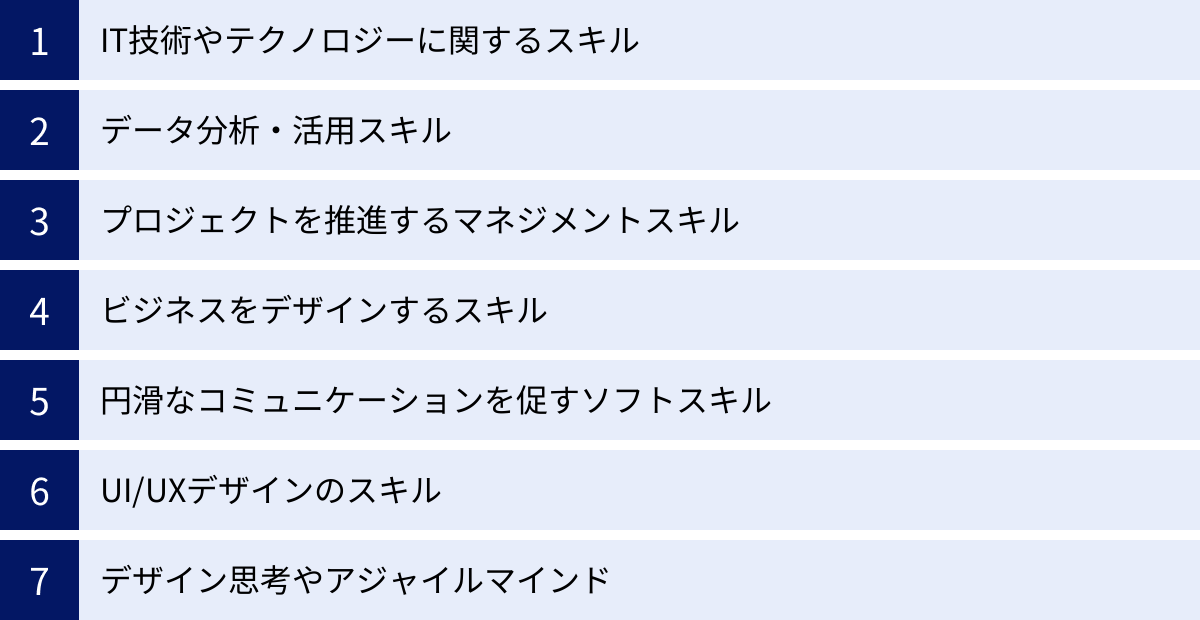

DX人材に求められるスキル

DX人材と一言で言っても、求められるスキルは多岐にわたります。技術的な専門知識から、ビジネスを構想する能力、組織を動かすソフトスキルまで、幅広い能力が要求されます。ここでは、経済産業省が示す「デジタルスキル標準」なども参考に、DX人材に共通して求められる主要なスキルセットを7つに分類して詳しく解説します。これらのスキルは、特定の職種だけが持つのではなく、それぞれの職種が強みを持つスキルを中心に、他のスキルも一定レベルで保有していることが理想です。

IT技術やテクノロジーに関するスキル

DXの根幹をなすのは、やはりデジタル技術です。しかし、DX人材に求められるのは、特定のプログラミング言語を深く知っているといった専門性だけではありません。AI、IoT、クラウド、5G、ブロックチェーンといった先端技術の概要を理解し、それらがビジネスにどのようなインパクトをもたらす可能性があるのかを把握する能力が重要です。

- AI・機械学習: 画像認識、自然言語処理、需要予測など、AIがどのような課題解決に使えるかを理解する。

- IoT (Internet of Things): センサーから得られるデータを活用し、業務プロセスの可視化や新たなサービス創出に繋げる発想を持つ。

- クラウドコンピューティング: AWS、Azure、GCPなどの主要なクラウドサービスの特徴を理解し、スピーディで柔軟なシステム構築の基盤として活用できる知識を持つ。

- セキュリティ: DX推進と表裏一体で重要になる情報セキュリティに関する基礎知識。個人情報保護法などの関連法規への理解も含む。

技術のトレンドは日々変化するため、特定の技術に固執するのではなく、常に最新の技術動向をキャッチアップし、それを自社のビジネス課題と結びつけて考える探究心と学習意欲が不可欠です。

データ分析・活用スキル

DX時代において、データは「21世紀の石油」とも呼ばれ、新たな価値を生み出す源泉となります。そのため、収集したデータをビジネスの意思決定やサービス改善に活かすためのデータ分析・活用スキルは、DX人材にとって必須の能力です。

- データ収集・加工: 必要なデータを定義し、データベースや各種ツールから抽出し、分析しやすいように加工(データクレンジング)する能力。SQLなどのデータベース言語の知識が役立ちます。

- 統計学の基礎知識: 平均、分散、相関といった基本的な統計指標を理解し、データから意味のある傾向やパターンを読み解く能力。

- データ分析ツール: PythonやRといったプログラミング言語を用いた高度な分析や、TableauやPower BIといったBIツールを使いこなし、データを可視化して関係者に分かりやすく伝える能力。

重要なのは、高度な分析手法を知っていることよりも、「どのようなビジネス課題を解決するために、どのデータを、どう分析すればよいか」という問いを立てる力です。データという客観的な事実に基づいて仮説を立て、検証し、ビジネスアクションに繋げていく一連のプロセスを回せる能力が求められます。

プロジェクトを推進するマネジメントスキル

DXは、既存の業務や組織のあり方を大きく変える全社的なプロジェクトです。そのため、多様なステークホルダーを巻き込み、目標達成に向けてプロジェクトを計画・実行・管理するマネジメントスキルが極めて重要になります。

- 計画策定能力: プロジェクトの目的、スコープ、スケジュール、予算、体制などを具体的に定義する能力。

- 進捗管理・課題管理: 計画通りにプロジェクトが進んでいるかを監視し、発生した課題やリスクに迅速に対応する能力。

- ステークホルダーマネジメント: 経営層、事業部門、IT部門、外部パートナーなど、立場や利害の異なる関係者と円滑にコミュニケーションを取り、合意形成を図りながらプロジェクトを推進する力。

特にDXプロジェクトは、前例のない不確実性の高い取り組みであることが多いため、ウォーターフォール型のような厳格な計画よりも、後述するアジャイルな考え方を取り入れた柔軟なプロジェクトマネジメントが求められる傾向にあります。

ビジネスをデザインするスキル

DXの目的は技術の導入ではなく、ビジネスの変革です。したがって、顧客や市場のニーズを深く洞察し、デジタル技術を活用して新たなビジネスモデルやサービス、顧客体験を構想・設計するスキルが不可欠です。

- 市場・顧客理解: 市場調査やユーザーインタビューなどを通じて、顧客が抱える本質的な課題(インサイト)を発見する能力。

- ビジネスモデル構築: 誰に、どのような価値を、どのように提供し、どう収益を上げるのか、というビジネスの仕組み全体を設計する能力。

- 戦略的思考: 自社の強み・弱み、競合の動向などを踏まえ、持続的な競争優位性を築くための戦略を立案する能力。

このスキルは、ゼロからイチを生み出す起業家的な能力とも言えます。既存の常識や業界の慣習にとらわれず、「あるべき未来の姿」を描き、それを実現するための道筋を論理的に構築する力が、DXにおけるイノベーションの原動力となります。

円滑なコミュニケーションを促すソフトスキル

DXプロジェクトは、技術者と非技術者、社内と社外など、多様なバックグラウンドを持つ人々が協働して進められます。これらの人々を繋ぎ、同じ目標に向かって一丸となるチームを築くためには、高度なソフトスキルが求められます。

- コミュニケーション能力: 専門用語をかみ砕いて説明したり、相手の意図を正確に汲み取ったりして、円滑な意思疎通を図る能力。

- ファシリテーション能力: 会議やワークショップを効果的に進行し、参加者から多様な意見を引き出し、合意形成に導く能力。

- プレゼンテーション能力: DX戦略やプロジェクトの意義、進捗状況などを、経営層や現場社員に対して、論理的かつ情熱的に伝え、共感と協力を得る能力。

- 交渉力: 利害が対立する場面において、粘り強く対話し、双方にとって納得のいく解決策を見出す能力。

これらのソフトスキルは、DXという大規模な「変革」に対する抵抗勢力を乗り越え、組織全体を動かしていくための潤滑油となります。

UI/UXデザインのスキル

どれだけ優れた技術やビジネスモデルであっても、最終的にユーザー(顧客や従業員)にとって使いにくければ価値を発揮できません。ユーザー中心の視点に立ち、直感的で満足度の高いサービス体験を設計するUI/UXデザインのスキルは、DX時代のプロダクト開発において極めて重要です。

- UI (User Interface) デザイン: ユーザーが直接触れる画面のレイアウト、ボタン、フォントなどを、分かりやすく、美しく、操作しやすいように設計する能力。

- UX (User Experience) デザイン: ユーザーが製品やサービスを通じて得る体験全体(認知、利用、アフターサポートなど)を設計し、満足度やロイヤリティを高める能力。

- ユーザー調査・分析: ペルソナ設定、カスタマージャーニーマップ作成、ユーザビリティテストなどを通じて、ユーザーの行動や心理を深く理解する能力。

顧客の視点に徹底的に寄り添い、ストレスなく目的を達成できる体験を提供することが、顧客に選ばれ続けるサービスを作るための鍵となります。

デザイン思考やアジャイルマインド

最後に、上記すべてのスキルを支える基盤となる考え方、マインドセットが重要です。

- デザイン思考: ユーザーへの「共感」から出発し、「問題定義」「創造」「プロトタイプ」「テスト」というプロセスを繰り返すことで、革新的な解決策を生み出す思考法。不確実性の高いDXの課題に取り組む上で非常に有効です。

- アジャイルマインド: 最初から完璧な計画を立てるのではなく、「計画→実行→学習」の短いサイクルを高速で回し、顧客からのフィードバックを取り入れながら、素早く柔軟にプロダクトやサービスを改善していく考え方。

失敗を恐れずにまず試してみる(Try fast, fail fast)、変化を歓迎し迅速に対応する、顧客と共に価値を創造するといったマインドセットが、DXを成功に導くための文化的な土台となります。

DX推進を担う5つの代表的な職種

DXを推進するためには、前述した多様なスキルセットを持つ人材が必要です。しかし、一人の人間が全てのスキルを高いレベルで兼ね備えることは困難です。そのため、それぞれの専門性を持つ人材がチームとして連携し、それぞれの役割を果たすことが重要になります。

ここでは、経済産業省が「DX推進スキル標準(DSS)」で定義している5つの人材類型を参考に、DXプロジェクトにおける代表的な職種とその役割を解説します。自社に必要な人材像を定義する際の参考にしてください。

| 職種 | 主な役割 | 求められる主要スキル | 連携する主な職種 |

|---|---|---|---|

| プロデューサー | DXやデジタルビジネスの実現を主導するリーダー・責任者 | ビジネスデザイン、マネジメント、リーダーシップ、コミュニケーション | 経営層、ビジネスデザイナー、アーキテクト |

| ビジネスデザイナー | DXやデジタルビジネスの具体的な企画・立案・推進を担う | ビジネスデザイン、データ分析、マーケティング、デザイン思考 | プロデューサー、アーキテクト、UX/UIデザイナー |

| アーキテクト | DXを実現するための技術戦略とシステム全体の設計を担う | IT技術全般、クラウド、セキュリティ、システム設計 | プロデューサー、ビジネスデザイナー、データサイエンティスト |

| データサイエンティスト/AIエンジニア | データやAIを活用してビジネス課題を解決し、価値を創出する | データ分析、統計学、機械学習、プログラミング | ビジネスデザイナー、アーキテクト、UX/UIデザイナー |

| UX/UIデザイナー | デジタルビジネスのプロダクトやサービスの顧客体験を設計する | UI/UXデザイン、デザイン思考、ユーザー調査 | ビジネスデザイナー、データサイエンティスト、エンジニア |

① プロデューサー

プロデューサーは、DXプロジェクトやデジタルビジネス全体の責任者であり、強力なリーダーシップで変革を牽引する役割を担います。CEOやCDO(最高デジタル責任者)といった経営層に近い立場の人物が務めることも多く、プロジェクトの「顔」となる存在です。

主な役割:

- DXによって実現すべきビジョンや目標を設定し、経営層のコミットメントを取り付ける。

- プロジェクト全体の予算やリソースを確保し、最適なチームを編成する。

- 進捗を管理し、重要な意思決定を下す。

- 社内外のステークホルダーと密に連携し、プロジェクト推進の障壁を取り除く。

- プロジェクトの成果に最終的な責任を負う。

求められるスキル:

プロデューサーには、特定の技術スキルよりも、ビジネス全体を俯瞰し、組織を動かす能力が求められます。具体的には、未来を構想するビジネスデザイン能力、大規模プロジェクトを率いるマネジメント能力、そして何よりも、ビジョンを語り、人々を巻き込む強力なリーダーシップとコミュニケーション能力が不可欠です。

② ビジネスデザイナー

ビジネスデザイナーは、プロデューサーが掲げたビジョンを、実現可能な具体的なビジネスプランに落とし込む企画・推進役です。市場や顧客のニーズを深く分析し、デジタル技術をどのように活用すれば新たな価値を生み出せるかを考え抜きます。

主な役割:

- 市場調査、競合分析、ユーザーインタビューなどを通じて、ビジネス機会を発見する。

- 新しいビジネスモデルやサービスコンセプトを企画・立案する。

- 事業計画書を作成し、収益性や実現可能性を検証する(フィジビリティスタディ)。

- プロジェクトの目標や要件を定義し、関係部署との調整を行う。

求められるスキル:

顧客の課題に共感し、解決策を創造するデザイン思考が核となります。また、データに基づいた仮説検証を行うためのデータ分析スキル、顧客に価値を届けるためのマーケティング知識、そして新しいビジネスの仕組みを構築するビジネスデザインスキルが重要です。プロデューサーを補佐する参謀役として、高い企画力と実行力が求められます。

③ アーキテクト

アーキテクトは、ビジネスデザイナーが描いた企画を実現するための技術的な全体設計(アーキテクチャ)を担う技術責任者です。どのような技術要素を組み合わせ、どのようなシステム構成にすれば、ビジネス要件を満たし、かつ将来の拡張性やセキュリティも担保できるかを設計します。

主な役割:

- ビジネス要件や非機能要件(性能、可用性、セキュリティなど)を技術的な仕様に落とし込む。

- クラウド、AI、IoTなどの最新技術動向を評価し、最適な技術を選定する。

- システム全体の構成、データ連携の方法、開発標準などを設計・定義する。

- 開発チームに対して技術的な指針を示し、品質を担保する。

求められるスキル:

幅広いIT技術(クラウド、ネットワーク、データベース、セキュリティ等)に関する深い知識と経験が必須です。特定の製品知識だけでなく、様々な技術を組み合わせて最適解を導き出すシステム設計能力が求められます。ビジネスサイドの要求を正確に理解し、それを技術で実現する「翻訳家」としての役割も重要です。

④ データサイエンティスト/AIエンジニア

データサイエンティストやAIエンジニアは、企業が保有する膨大なデータを分析したり、AI(人工知能)技術を活用したりすることで、ビジネス上の課題解決や新たな価値創造に貢献する専門家です。

主な役割:

- データサイエンティスト: ビジネス課題を解決するために、データの収集・分析・可視化を行い、有用な知見(インサイト)を抽出する。需要予測モデルや顧客セグメンテーションモデルなどを構築する。

- AIエンジニア: データサイエンティストが設計したモデルを、実際のシステムやアプリケーションに組み込む(実装する)。機械学習基盤の構築や運用も担う。

求められるスキル:

統計学や情報科学の専門知識、PythonやRといったプログラミングスキル、機械学習・深層学習のアルゴリズムに関する理解などが求められます。単に分析するだけでなく、その結果をビジネスの文脈で分かりやすく説明し、具体的なアクションに繋げる提案力も重要です。

⑤ UX/UIデザイナー

UX/UIデザイナーは、DXによって生み出されるプロダクトやサービスが、ユーザーにとって魅力的で使いやすいものになるように、顧客体験全体を設計する専門家です。

主な役割:

- ユーザー調査を通じて、ターゲットユーザーの行動やニーズ、課題を深く理解する。

- ペルソナやカスタマージャーニーマップを作成し、理想的なユーザー体験(UX)を定義する。

- ワイヤーフレームやプロトタイプを作成し、ユーザーにとって分かりやすく、直感的に操作できる画面(UI)を設計する。

- ユーザビリティテストを実施し、デザインの改善を繰り返す。

求められるスキル:

ユーザーへの共感を起点とするデザイン思考、人間の認知や行動に関する知識、そしてFigmaやAdobe XDといったデザインツールを使いこなすスキルが求められます。徹底したユーザー中心主義で、ビジネス要件とユーザーの要求のバランスを取りながら、最適なデザインを追求する役割を担います。

これらの5つの職種は、それぞれが独立して機能するのではなく、密に連携し、互いの専門性を尊重し合うことで、初めて大きな成果を生み出すことができます。DX人材育成においては、自社がどの職種の強化を優先すべきかを戦略的に見極めることが重要です。

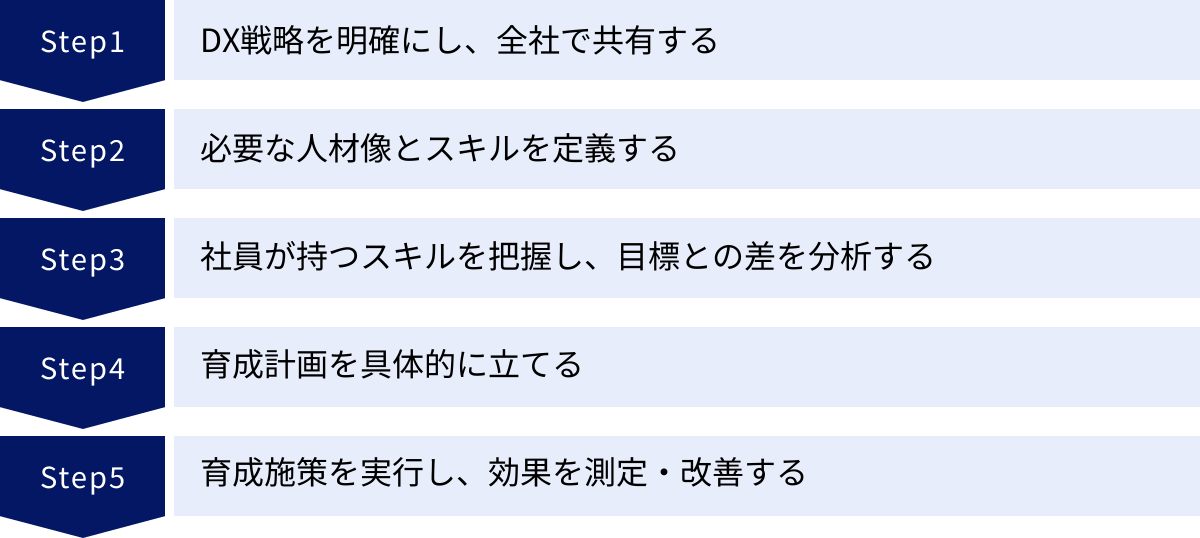

DX人材育成を進める5つのステップ

DX人材の育成は、思いつきで研修を実施するだけでは成功しません。経営戦略と深く結びついた、計画的かつ体系的なアプローチが不可欠です。ここでは、効果的にDX人材育成を進めるための普遍的な5つのステップを具体的に解説します。このステップを順に踏むことで、自社の状況に合った実効性の高い育成プランを策定できます。

① DX戦略を明確にし、全社で共有する

全ての始まりは、「自社はDXによって何を実現したいのか」というビジョン、すなわちDX戦略を明確にすることです。これがDX人材育成の羅針盤となります。戦略が曖昧なままでは、どのような人材が必要かという問いに答えることはできず、育成は迷走してしまいます。

具体的なアクション:

- 経営層のコミットメント: DXは経営マターです。経営トップがDX推進の旗振り役となり、「3年後、5年後に、わが社はデジタル技術を活用して、このような新しい価値を顧客に提供する企業になる」という明確なビジョンを発信します。

- ビジョンの具体化: 抽象的なスローガンに留めず、具体的な目標に落とし込みます。例えば、「ECサイトの売上を3年で2倍にする」「データ分析に基づいた新製品開発のサイクルを半分に短縮する」「リモートワークを基盤とした生産性の高い働き方を実現する」など、測定可能な目標(KGI/KPI)を設定します。

- 全社への共有と浸透: 策定したDX戦略を、役員会での決議事項とするだけでなく、全社集会や社内報、イントラネットなどを通じて、全社員に繰り返し伝えます。なぜDXが必要なのか、会社はどこへ向かおうとしているのかを共有し、全社員が「自分ごと」として捉えられるように働きかけることが重要です。

このステップを疎かにすると、後続のステップが全て無意味になりかねません。育成の目的は、DX戦略の実現にあるという大原則を常に意識することが肝心です。

② 必要な人材像とスキルを定義する

DX戦略というゴールが定まったら、次にそのゴールに到達するために「どのような役割を担う人材が、どのようなスキルを持って、何人必要なのか」という具体的な人材像(To-Beモデル)を定義します。

具体的なアクション:

- 人材ポートフォリオの設計: 前述の「DX推進を担う5つの代表的な職種」(プロデューサー、ビジネスデザイナー、アーキテクトなど)を参考に、自社のDX戦略を実現するために特に重要な役割は何かを検討します。全ての職種を一度に揃える必要はありません。自社の事業特性やDXのフェーズに応じて、優先順位をつけます。

- スキルマップの作成: 定義した人材像(職種)ごとに、求められるスキルを具体的にリストアップします。この際、「DX人材に求められるスキル」で解説したようなスキル項目(IT技術、データ分析、ビジネスデザインなど)を参考に、各スキルをどのレベルまで求めるか(例:基礎知識レベル、実践レベル、指導者レベルなど)を定義します。これが「スキルマップ」となります。

- 必要人数の設定: 各人材像について、中長期的な視点で何人程度必要になるかを見積もります。これは、DXプロジェクトの規模や数に応じて変動します。

このステップでは、人事部だけでなく、DXを推進する事業部門やIT部門の責任者も巻き込み、現場の реаリティに即した人材像を描くことが重要です。

③ 社員が持つスキルを把握し、目標との差を分析する

理想の人材像(To-Be)が描けたら、次は「現状の社員は、どのようなスキルを、どのレベルで保有しているのか」という現在地(As-Is)を正確に把握します。そして、理想と現状の差(ギャップ)を分析することで、育成すべき対象と内容が明確になります。

具体的なアクション:

- スキルアセスメントの実施: 全社員または対象となる部署の社員に対して、スキル保有状況を評価するためのアセスメントを実施します。方法としては、以下のようなものが考えられます。

- 自己申告: スキルマップに基づいて、社員自身が自己評価を行う。

- 上長評価: 上長が部下のスキルレベルを評価する。

- スキルテスト: ITリテラシーやデータ分析に関するオンラインテストなどを活用する。

- アセスメントツール: 外部の専門的なアセスメントサービスを利用する。

- データの可視化とギャップ分析: アセスメントで収集したデータを集計・分析し、組織全体として、また個人として、どのスキルが不足しているのかを可視化します。例えば、「全社的にデータ分析スキルが低い」「A事業部ではビジネスデザイン能力を持つ人材が不足している」といった具体的な課題が明らかになります。

- 育成対象者の選定: ギャップ分析の結果と、本人の意欲やポテンシャルを考慮して、重点的に育成する対象者を選定します。公募制を取り入れ、社員の自発的な挑戦を促すことも有効です。

スキルを客観的に可視化することで、勘や経験に頼らない、データに基づいた育成計画の立案が可能になります。

④ 育成計画を具体的に立てる

育成すべきギャップと対象者が特定できたら、いよいよそのギャップを埋めるための具体的な育成計画(ロードマップ)を策定します。

具体的なアクション:

- 育成手法の選定: ギャップのあるスキルや対象者のレベルに応じて、最適な育成手法を組み合わせます。例えば、基礎知識の習得にはeラーニング、専門スキルの習得には外部研修、実践力の養成にはOJTやプロジェクトへのアサイン、といった具合です。後述する「DX人材の主な育成方法」を参考に検討します。

- カリキュラムの設計: 「誰が(Who)」「何を(What)」「いつまでに(When)」「どのレベルまで(How high)」習得するのかを具体的に定めたカリキュラムを作成します。個々の社員のキャリアプランとも連携させ、個別最適化された育成プランを作成することが理想です。

- 予算とリソースの確保: 育成計画の実行に必要な予算(研修費用、ツール導入費など)と、社員が学習時間を確保するための業務調整など、必要なリソースを確保します。これは経営層の強力なサポートが不可欠です。

この計画は一度作ったら終わりではなく、状況の変化に応じて柔軟に見直していくことが前提となります。

⑤ 育成施策を実行し、効果を測定・改善する

計画に沿って育成プログラムを実行に移します。そして、最も重要なのが「やりっぱなし」にせず、その効果をきちんと測定し、次の改善に繋げることです。育成はPDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを回し続ける継続的なプロセスです。

具体的なアクション:

- 施策の実行: 研修やeラーニング、OJTなどを計画通りに実施します。

- 効果測定(Check): 育成の効果を多角的に測定します。

- レベル1: 満足度: 研修後のアンケートで、内容の満足度や有用性を測る。

- レベル2: 学習度: 研修後の理解度テストやレポート提出で、知識が習得できたかを測る。

- レベル3: 行動変容: 育成後に、受講者の業務上の行動が変わったかを上長や同僚へのヒアリングで確認する。

- レベル4: 業績貢献: 育成が、所属部署のKPI達成や会社の業績にどの程度貢献したかを測定する。

- 改善(Act): 測定結果を分析し、育成プログラムの問題点を洗い出します。「内容が実践的でなかった」「学習時間が確保しにくかった」などのフィードバックを元に、カリキュラムや運用方法を改善し、次の育成施策に活かします。

DX人材育成は、一度きりのイベントではなく、企業の成長と共に進化し続ける旅のようなものです。この5つのステップを地道に回し続けることが、真に強い組織を作るための王道と言えるでしょう。

DX人材の主な育成方法

DX人材育成の計画を立てる際、具体的にどのような手法があるのかを知っておくことは非常に重要です。ここでは、企業で一般的に用いられる主要な育成方法を5つ紹介します。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の育成目標や対象者の特性に合わせて、これらを効果的に組み合わせることが成功の鍵となります。

| 育成方法 | メリット | デメリット | 適したシーン・対象者 |

|---|---|---|---|

| 集合研修(Off-JT) | ・体系的な知識を短期間で習得可能 ・講師に直接質問できる ・受講者同士のネットワーク構築 |

・業務との調整が必要 ・コストが高くなりがち ・一方向の講義だと実践に繋がりにくい |

・全社員向けDXリテラシー向上 ・特定スキルの集中学習(プログラミング、データ分析など) |

| 実務を通じた育成(OJT) | ・実践的なスキルが身につく ・業務に直結し、即戦力化しやすい ・コストを比較的抑えられる |

・指導者のスキルや負担に依存する ・知識が体系的になりにくい ・教える内容が属人化しやすい |

・研修で学んだ知識のアウトプット ・若手社員や新規配属者の育成 ・小規模なDXプロジェクトでの実践 |

| eラーニング | ・時間や場所を選ばず学習できる ・自分のペースで繰り返し学べる ・大人数に一括で提供でき、コスト効率が良い |

・自己管理能力が求められ、継続が難しい ・実践的なスキルの習得には限界がある ・質問や疑問点をすぐに解消しにくい |

・基礎知識やリテラシーの習得 ・多忙な社員のスキルアップ支援 ・集合研修の事前・事後学習 |

| 資格取得の支援制度 | ・社員の学習モチベーション向上 ・スキルの客観的な証明になる ・体系的な知識習得の目標になる |

・資格取得自体が目的化しやすい ・実務能力と必ずしも直結しない ・受験料や報奨金などのコストがかかる |

・専門性を高めたい社員のキャリア支援 ・ITパスポート、G検定などDX関連資格の取得奨励 |

| 外部の研修サービスや専門家の活用 | ・社内にはない最新の知見やノウハウを学べる ・客観的な視点でのアドバイスが得られる ・専門性の高いスキルを効率的に習得可能 |

・コストが非常に高い場合がある ・自社の実情に合わない場合がある ・講師の質にばらつきがある |

・経営層やリーダー層向けの育成 ・データサイエンティストなど高度専門職の育成 ・社内に指導者がいない場合 |

集合研修(Off-JT)

集合研修(Off-the-Job Training)は、職場を離れて特定の場所に集まり、講義やワークショップ形式で学習する方法です。DX関連では、プログラミングのハンズオン研修、データ分析演習、デザイン思考ワークショップなどが代表的です。

メリットとしては、専門の講師から体系的な知識を短期間で集中的に学べる点が挙げられます。また、他の受講者とのディスカッションやグループワークを通じて、新たな視点を得たり、部署を越えた人脈を築いたりできることも大きな利点です。

一方で、デメリットは、受講者が業務から離れる必要があるため、業務調整が大変なことや、研修費用・交通費などのコストがかかる点です。また、講義を聴くだけの一方的な研修では知識が定着しにくく、いかに実践的な演習やワークを取り入れ、実務に繋げるかが重要になります。

実務を通じた育成(OJT)

OJT(On-the-Job Training)は、実際の業務を通じて、上司や先輩社員が指導を行いながらスキルを習得させていく方法です。DX人材育成においては、例えば、研修で学んだ社員を実際のDXプロジェクトにアサインし、経験豊富なリーダーの下で実践的な経験を積ませる、といった形が考えられます。

メリットは、何よりも実践的なスキルが身につくことです。学んだ知識をすぐにアウトプットすることで、スキルが定着しやすく、業務への貢献も早まります。

しかし、デメリットも多く、指導者のスキルや指導力に育成の質が大きく左右される点が最大の問題です。指導者に十分な知識や時間がない場合、効果的な育成は望めません。また、場当たり的な指導になりがちで、体系的な知識の習得が難しい、ノウハウが属人化しやすいといった課題もあります。OJTを成功させるには、指導者への事前研修や、明確な育成計画の共有が不可欠です。

eラーニングの活用

eラーニングは、インターネットを通じて動画コンテンツなどを視聴し、学習を進める方法です。DX関連の講座も豊富に提供されており、ITの基礎からAI、プログラミングまで幅広い分野をカバーしています。

最大のメリットは、時間や場所の制約を受けずに、個人のペースで学習を進められることです。スマートフォンやPCがあれば通勤中でも学習でき、分からない部分は何度でも見返すことができます。また、多くの社員に一括で導入できるため、一人当たりのコストを抑えやすい点も魅力です。

デメリットは、学習者のモチベーション維持が難しいことです。強制力がないため、途中で挫折してしまうケースも少なくありません。進捗管理の仕組みや、学習を促すコミュニティの存在などが継続の鍵となります。また、実践的なスキルや対人スキルを身につけるには不向きな側面もあります。

資格取得の支援制度

企業がDX関連の資格取得を奨励し、受験料の補助や合格時の報奨金を支給する制度です。対象となる資格には、ITの基礎知識を問う「ITパスポート試験」、AIに関する知識を問う「G検定」、クラウドサービスの認定資格などがあります。

メリットは、社員にとって学習の明確な目標となり、モチベーション向上に繋がることです。また、資格という客観的な形でスキルレベルを証明できるため、人事評価やキャリアパスにも活用できます。

注意点は、資格取得そのものが目的化してしまう「資格ゲッター」を生まないようにすることです。資格の知識をいかに実務で活かすかという視点を常に持たせることが重要です。また、資格が必ずしも実務能力を保証するわけではない点も理解しておく必要があります。

外部の研修サービスや専門家の活用

社内にDXに関する知見や指導者が不足している場合に、外部の専門的な研修会社やコンサルタント、フリーランスの専門家などを活用する方法です。

メリットは、自社にはない最先端の知識や豊富な実績に基づくノウハウを効率的に取り入れられることです。特に、データサイエンティストのような高度な専門性が求められる人材の育成や、経営層へのマインドセット変革など、内部での対応が難しい領域で有効です。

デメリットは、コストが高額になりがちな点です。また、外部の専門家が必ずしも自社の業界やビジネスモデルを深く理解しているとは限らないため、サービス選定を誤ると、一般的で表面的な内容に終始してしまうリスクもあります。

これらの育成方法は、どれか一つが万能というわけではありません。例えば、「eラーニングで基礎知識をインプットし、集合研修で実践的なスキルを学び、OJTで実務経験を積む」といったように、目的に応じて複数の手法を組み合わせるハイブリッドなアプローチが、最も効果的なDX人材育成を実現します。

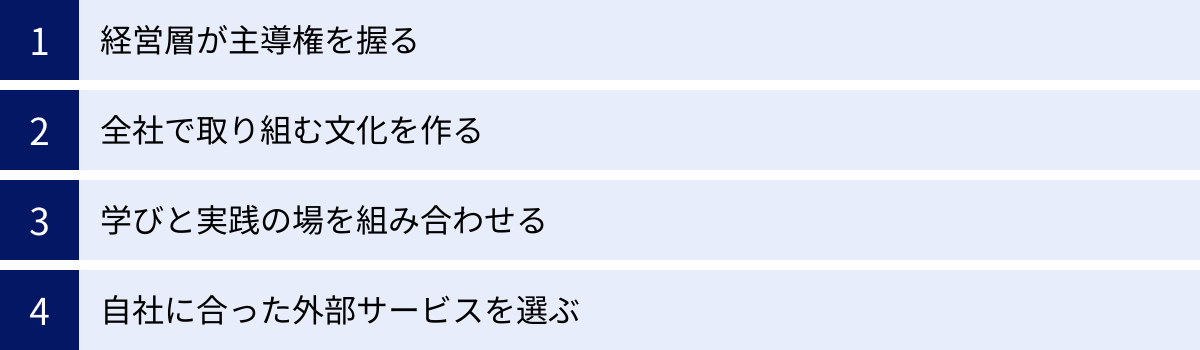

DX人材育成を成功させるためのポイント

DX人材育成のステップや手法を理解した上で、それらを実効性のあるものにするためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。育成プログラムという「仕組み」を動かすための、組織としての「心構え」や「環境づくり」と言い換えてもよいでしょう。これらが伴って初めて、育成は真の成果に繋がります。

経営層が主導権を握る

DX人材育成は、単なる人事部門の一施策ではありません。企業の未来を左右する経営戦略そのものです。したがって、人事部に丸投げするのではなく、経営層が強いリーダーシップを発揮し、自らが先頭に立って推進することが成功の絶対条件です。

- ビジョンの発信: 経営トップが自らの言葉で、DXの重要性や目指す姿を繰り返し社内に発信し続けることが、社員の意識を変える原動力となります。なぜ学ぶ必要があるのか、その学びが会社の未来とどう繋がるのかを示すことで、社員は納得感を持って育成プログラムに参加できます。

- リソースの確保: DX人材育成には、時間もコストもかかります。研修費用はもちろん、社員が学習時間を確保するための業務量の調整や、実践の場となるプロジェクトの創出など、必要なリソースを惜しみなく投入するという経営の「本気度」を示すことが重要です。

- 率先垂範: 経営層自身がDXに関する学習会に参加したり、新しいデジタルツールを積極的に活用したりする姿を見せることも、極めて効果的です。トップの姿勢は、必ず組織全体に伝播します。

経営層のコミットメントなくして、部門の壁を越えた全社的な変革は成し遂げられません。「DX人材育成は社長の仕事である」というくらいの覚悟が求められます。

全社で取り組む文化を作る

DXは、一部のIT部門やDX推進室だけの仕事ではありません。全社員が当事者意識を持ち、組織全体で変革に取り組む文化を醸成することが、DXを根付かせる上で不可欠です。

- 心理的安全性の確保: DXへの取り組みには、試行錯誤と失敗がつきものです。新しい挑戦をした結果の失敗を責めるのではなく、そこから得られた学びを称賛し、次の挑戦を奨励する文化が必要です。社員が安心してチャレンジできる「心理的安全性」の高い職場環境が、イノベーションの土壌となります。

- 学習する組織への変革: 「一度学んだら終わり」ではなく、常に新しい知識やスキルを学び続けることが当たり前であるという「学習する組織」の風土を作ることが重要です。社内勉強会の開催支援、学習コミュニティの活性化、ナレッジ共有ツールの導入などが有効な施策となります。

- オープンなコミュニケーション: 部署や役職の垣根を越えて、自由に意見交換ができる風通しの良い組織文化も大切です。DXのアイデアは、現場の最前線にいる社員の小さな気づきから生まれることも少なくありません。そうした声を吸い上げる仕組みづくりが求められます。

文化の醸成には時間がかかりますが、DX人材が育ち、活躍し続けられる環境を作る上で最も本質的な要素と言えるでしょう。

学びと実践の場を組み合わせる

研修やeラーニングで知識をインプットするだけでは、真のスキルは身につきません。学んだことを実際の業務でアウトプットする機会、すなわち「実践の場」を提供し、「学び」と「実践」のサイクルを回すことが、スキルを定着させ、成果に繋げるための鍵となります。

- 70:20:10の法則: 人材育成の世界でよく知られる法則で、人の成長は「70%が経験から、20%が他者からの薫陶(指導やフィードバック)から、10%が研修から」得られるという考え方です。この法則が示すように、研修(10%)だけでなく、OJTやチャレンジングな業務経験(70%)、上司やメンターからのフィードバック(20%)を意図的に設計することが重要です。

- スモールスタートで実践の場を創出: 最初から大規模なDXプロジェクトを立ち上げるのが難しい場合は、特定部署の特定の業務を対象とした小規模なPoC(Proof of Concept:概念実証)プロジェクトを立ち上げ、育成対象者をアサインするのも良い方法です。小さな成功体験を積ませることが、本人の自信とさらなる学習意欲に繋がります。

- アウトプットの機会の提供: 学習した成果を発表する場(成果報告会など)を設けたり、社内SNSなどで発信させたりすることも有効です。アウトプットを意識することで、インプットの質も向上します。

インプットとアウトプットをセットで考えること。これが、育成投資を無駄にしないための鉄則です。

自社に合った外部サービスを選ぶ

多くの企業にとって、DX人材育成の全てを内製化することは困難です。外部の研修サービスやeラーニングプラットフォームを効果的に活用することは、育成を加速させる上で非常に有効な手段です。しかし、その選定は慎重に行う必要があります。

- 目的の明確化: 「流行っているから」「有名だから」という理由でサービスを選ぶのは失敗のもとです。「どの職種の、どのスキルを、どのレベルまで引き上げたいのか」という育成目的を明確にし、その目的に合致したサービスを選びます。

- カリキュラム内容の吟味: 提供されている講座やカリキュラムが、自社の事業内容や受講者のレベルに合っているかを確認します。理論偏重ではなく、実践的な演習やケーススタディが豊富に含まれているかが重要なチェックポイントです。

- サポート体制の確認: 特にeラーニングの場合、学習者のモチベーションを維持するためのサポート体制が重要になります。質問対応やメンタリング、進捗管理機能などが充実しているかを確認しましょう。

- 複数サービスの比較検討: 複数のサービスから資料を取り寄せ、可能であればトライアル(無料体験)を活用して、実際に使ってみてから導入を決定することをおすすめします。

最高のサービスが、自社にとって最適なサービスとは限りません。自社の課題とゴールに真摯に向き合い、育成のパートナーとして最適なサービスを見極める視点が重要です。

DX人材育成におすすめの研修・eラーニングサービス7選

DX人材育成を外部サービスで補完・強化しようとしても、数多くのサービスが存在するため、どれを選べば良いか迷ってしまうかもしれません。ここでは、それぞれに特徴や強みを持つ、代表的な法人向け研修・eラーニングサービスを7つ厳選して紹介します。自社の育成目的や対象者に合わせて、サービス選定の参考にしてください。

(各サービスの情報は、各社公式サイトの公開情報を基に記述しています。)

| サービス名 | 提供会社 | 特徴 | 特に適した対象者 |

|---|---|---|---|

| テックアカデミーIT研修 | キラメックス株式会社 | 現役エンジニアによるマンツーマンメンタリングが強み。実践的なカリキュラムで未経験から育成。 | 全社員のITリテラシー向上、非IT職種のリスキリング、若手エンジニア育成 |

| Aidemy Business | 株式会社アイデミー | AI・DX領域に特化。180以上の豊富な講座とスキルアセスメントで体系的な育成を支援。 | 全社員のDXリテラシー向上、AI・データサイエンス人材の育成、育成計画の策定 |

| キカガク for Business | 株式会社キカガク | AI・データサイエンス領域に強み。丁寧なハンズオン研修と質の高い講師陣で評価が高い。 | DX推進担当者、エンジニア、研究開発職、データサイエンティスト候補 |

| Udemy Business | Udemy, Inc. | 世界最大級のオンライン学習プラットフォーム。21,000以上の多様な講座で自己啓発を促進。 | 全社員(特に自己学習意欲の高い層)、専門スキルを深めたい社員 |

| DMM WEBCAMP 法人研修 | 株式会社インフラトップ | 短期集中型で実践的なプログラミングスキルを習得。転職支援で培ったノウハウが強み。 | 未経験からエンジニアへの転身を目指す人材、新規事業開発担当者 |

| TECH-TOWN | 株式会社SHIFT | ITコンサルティング・品質保証のノウハウが豊富。上流工程やテスト自動化など実践的な内容。 | エンジニア、プロジェクトマネージャー、品質保証担当者 |

| SkillUp AI | スキルアップAI株式会社 | AI・データサイエンスに完全特化。理論と実践を両立し、JDLA認定プログラムも多数提供。 | AIエンジニア、データサイエンティストを目指す高度専門人材 |

① テックアカデミーIT研修

「テックアカデミーIT研修」は、現役のエンジニアやデザイナーがメンターとしてマンツーマンでサポートしてくれる点が最大の特徴です。週2回のメンタリングやチャットでの質問対応により、受講者が挫折しにくい環境が整っています。ITリテラシー研修から、プログラミング、AI、データサイエンス、UI/UXデザインまで幅広いコースを提供しており、非IT人材のリスキリングから専門人材の育成まで幅広く対応可能です。実践的な課題を通じて手を動かしながら学ぶカリキュラムのため、知識が定着しやすいと評価されています。

参照:キラメックス株式会社 公式サイト

② Aidemy Business

「Aidemy Business」は、AI・DX人材育成に特化したクラウド型eラーニングサービスです。DXリテラシーからAIアプリ開発、データ分析、組織論まで180以上の豊富な講座が受け放題で、組織のDXレベルを底上げするのに適しています。受講者の学習状況やスキルを可視化する機能や、スキルアセスメント機能も備わっており、データに基づいた計画的な人材育成(ギャップ分析や育成計画の策定)を支援してくれる点が強みです。

参照:株式会社アイデミー 公式サイト

③ キカガク for Business

「キカガク for Business」は、AI・データサイエンス領域で高い評価を得ている研修サービスです。特に、丁寧で分かりやすいと評判のハンズオン研修に定評があり、数学の基礎からディープラーニングの実装まで、理論と実践をバランス良く学べます。JDLA(日本ディープラーニング協会)のE資格・G検定の認定プログラムも提供しており、資格取得を通じた体系的な学習にも適しています。質の高い教育を求める企業や、本格的なデータサイエンティストを育成したい企業におすすめです。

参照:株式会社キカガク 公式サイト

④ Udemy Business

「Udemy Business」は、世界で数千万人が利用するオンライン学習プラットフォーム「Udemy」の法人向けサービスです。IT・開発、ビジネススキル、デザインなど、21,000以上(日本語コンテンツも豊富)という圧倒的な講座数を誇り、常に最新のトレンドを反映したコンテンツが追加されるのが魅力です。社員が自らの興味や課題に応じて自由に講座を選んで学べるため、自己啓発文化の醸成に繋がります。特定のスキルを強制するのではなく、社員の自律的な学びを支援したい企業に適しています。

参照:Udemy, Inc. 公式サイト

⑤ DMM WEBCAMP 法人研修

「DMM WEBCAMP 法人研修」は、未経験からのエンジニア転職支援で多くの実績を持つDMM WEBCAMPが提供する法人向け研修です。短期集中・実践主義を掲げ、チーム開発やポートフォリオ制作など、実務に近い環境でプログラミングスキルを徹底的に鍛えるカリキュラムが特徴です。非エンジニア職の社員を、即戦力となるエンジニアとして育成したい場合に強力な選択肢となります。

参照:株式会社インフラトップ 公式サイト

⑥ TECH-TOWN

「TECH-TOWN」は、ソフトウェアテストや品質保証のリーディングカンパニーである株式会社SHIFTが運営するIT人材育成サービスです。同社が持つ品質保証やプロジェクトマネジメント、上流工程に関する豊富な現場ノウハウがカリキュラムに反映されている点が大きな特徴です。単にコードが書けるだけでなく、品質の高いシステムを開発できるエンジニアや、プロジェクト全体を管理できるPMの育成に強みを持ちます。

参照:株式会社SHIFT 公式サイト

⑦ SkillUp AI

「SkillUp AI」は、その名の通りAI・データサイエンス人材の育成に完全特化した研修サービスです。第一線で活躍する専門家が講師を務め、理論的な背景から最新の実装技術までを深く学べる講座を提供しています。JDLAのE資格認定プログラムでは、業界トップクラスの合格者数を誇ります。これからAIエンジニアやデータサイエンティストを目指す、あるいは既に専門家として活躍している人材のスキルをさらに高めたいといった、高度なニーズに応えるサービスです。

参照:スキルアップAI株式会社 公式サイト

まとめ

本記事では、DX人材の定義から育成の重要性、求められるスキル、具体的な育成ステップ、そして成功のポイントに至るまで、DX人材育成に関するテーマを網羅的に解説してきました。

改めて重要なポイントを振り返ります。

- DX人材とは、単なるIT技術者ではなく、デジタル技術を駆使してビジネスモデルの変革や新たな価値創造を主導できる戦略的人材です。その役割はプロデューサーやビジネスデザイナーなど多岐にわたります。

- 「2025年の崖」や深刻な人材不足を背景に、企業の持続的成長のためには、外部採用だけに頼らず、自社のビジネスを熟知した社員を計画的に育成することが不可欠です。

- DX人材の育成は、「①DX戦略の明確化」から始まり、「②人材像の定義」「③スキルギャップの分析」「④育成計画の策定」「⑤実行・改善」という5つのステップで進めることが成功の鍵となります。

- 育成を成功させるためには、経営層の強力なリーダーシップ、失敗を恐れず挑戦を奨励する文化の醸成、そして学びと実践の場を組み合わせることが極めて重要です。

DX人材育成は、一朝一夕に成果が出るものではありません。時間もコストもかかる、息の長い取り組みです。しかし、この投資は、単に個人のスキルを高めるだけでなく、組織全体の変革対応力を高め、変化の激しい時代を勝ち抜くための最も確実な原動力となります。

この記事が、貴社のDX推進と人材育成における一助となれば幸いです。まずは自社のDX戦略を見つめ直し、どのような人材が必要かを定義することから、その第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。企業の未来は、未来を創る「人」にかかっているのです。