現代のビジネス環境は、デジタル技術の急速な進化により、かつてないほどのスピードで変化しています。この変化の波に乗り遅れることなく、企業が持続的に成長を遂げるためには、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が不可欠です。しかし、DXを成功に導く上で最も重要な資源でありながら、最も不足しているのが「DX人材」に他なりません。

外部からの採用が困難を極める中、多くの企業が注目しているのが、社内の既存人材を再教育・再開発する「DXリスキリング」というアプローチです。これは、単なる研修やスキルアップとは一線を画し、企業の未来を創造するための戦略的な人材投資と位置づけられています。

この記事では、DXリスキリングの基本的な概念から、その重要性、具体的な進め方、成功のポイント、そして活用できるサービスや助成金に至るまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。DX推進の必要性を感じつつも、「何から手をつければよいのか分からない」「人材育成の具体的な方法が知りたい」とお考えの経営者や人事担当者、DX推進担当者の方にとって、実践的な指針となる内容をお届けします。

目次

DXリスキリングとは

DXリスキリングという言葉を耳にする機会は増えましたが、その正確な意味を理解しているでしょうか。この概念は、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」と「リスキリング」という二つの言葉が組み合わさってできています。まずはそれぞれの言葉の意味を正確に捉え、関連する他の人材育成手法との違いを明確にすることで、DXリスキリングの本質に迫ります。

DX・リスキリングそれぞれの意味

DXリスキリングを正しく理解するためには、まず構成要素である「DX」と「リスキリング」それぞれの定義を深く知ることが不可欠です。これらは単なる流行り言葉ではなく、現代の企業経営において極めて重要な概念です。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、企業がデジタル技術を活用して、ビジネスモデル、業務プロセス、組織、企業文化、そして顧客体験を根本的に変革し、競争上の優位性を確立することを指します。経済産業省が公表している「DX推進ガイドライン」では、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義されています。(参照:経済産業省「DX推進ガイドライン」)

ここで重要なのは、DXが単なる「デジタル化(デジタイゼーション)」や「業務効率化(デジタライゼーション)」とは異なる、より広範で深い変革を意味する点です。

- デジタイゼーション(Digitization): アナログな情報をデジタル形式に変換すること。例えば、紙の書類をスキャンしてPDF化する、といった物理的な情報のデジタル化がこれにあたります。これはDXの第一歩ではありますが、それ自体がDXではありません。

- デジタライゼーション(Digitalization): 個別の業務プロセスをデジタル技術で効率化・自動化すること。例えば、勤怠管理システムを導入して手作業での集計をなくす、Web会議システムで移動時間を削減するなどが挙げられます。業務は効率化されますが、ビジネスモデルそのものが変わるわけではありません。

- デジタルトランスフォーメーション(DX): デジタル技術を前提として、ビジネスモデルそのものを変革し、新たな価値を創出すること。例えば、製造業の企業が製品にセンサーを取り付け、稼働データを収集・分析することで、故障予知サービスや従量課金制といった新たな収益モデルを構築するケースがDXにあたります。

つまり、DXのゴールは、単にツールを導入することではなく、デジタルを駆使して企業そのものを変革し、市場での競争力を根本から高めることにあるのです。この壮大な目標を達成するためには、全従業員がデジタル技術を理解し、活用できる能力を持つことが不可欠となります。

リスキリングとは

リスキリング(Reskilling)とは、技術革新やビジネスモデルの変化に対応するために、今後新たに発生する業務で必要となるスキルや知識を習得すること、またはさせることを指します。経済産業省は、「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること」と定義しています。

リスキリングの最大の特徴は、「失われるスキル」ではなく「これから必要になるスキル」に焦点を当てている点です。AIや自動化技術の進展により、これまで人間が行ってきた定型的な業務は、今後ますますテクノロジーに代替されていくと予測されています。そうした中で、従業員が価値を発揮し続けるためには、より創造的で、高度な判断を要する業務や、新しいデジタル技術を使いこなすためのスキルを身につける必要があります。

リスキリングは、単なる「学び直し」や「スキルアップ」とは少しニュアンスが異なります。

- スキルアップ(Upskilling): 現在の職務において、より高いレベルの業務を遂行するために、既存のスキルをさらに深掘りして高めること。

- リスキリング(Reskilling): 現在の職務とは異なる、あるいは将来的に大きく変化する職務に対応するために、新しいスキルを習得すること。

例えば、経理担当者が会計ソフトの新しい使い方を学ぶのはスキルアップですが、その経理担当者がデータ分析のスキルを学んで、財務データから経営戦略を提言する役割を担うようになれば、それはリスキリングと言えます。リスキリングは、個人のキャリアチェンジだけでなく、企業が事業構造の転換(ピボッティング)を行う上で、従業員の能力をそれに適応させるための戦略的な取り組みなのです。

DXリスキリングとリカレント教育・OJTの違い

DXリスキリングは、他の人材育成手法である「リカレント教育」や「OJT」としばしば混同されますが、その目的や主体、内容において明確な違いがあります。これらの違いを理解することは、自社に最適な人材育成戦略を立てる上で非常に重要です。

| 比較項目 | DXリスキリング | リカレント教育 | OJT (On-the-Job Training) |

|---|---|---|---|

| 主な目的 | 将来必要となる新しいスキルの習得 | 興味や必要性に応じた学び直し | 現在の業務遂行に必要なスキルの習得 |

| 主体 | 企業が主導(経営戦略と連動) | 個人が主導(キャリア形成のため) | 企業(現場の上司・先輩)が主導 |

| 学習内容 | DX戦略に基づくデジタルスキル、AI、データ分析など | 個人の関心に応じ多岐にわたる(人文科学、語学など) | 担当業務に直結する知識や技能 |

| 学習のタイミング | 在職中に業務と並行して行う | 一時的に離職または休職して学ぶ場合が多い | 業務時間中に実践を通じて学ぶ |

| ゴール | 企業の事業変革と競争力強化への貢献 | 個人の知的好奇心の充足やキャリアアップ | 担当業務を一人で遂行できるようになること |

リカレント教育との違い

リカレント(Recurrent)とは「循環する」「繰り返す」という意味で、リカレント教育は「働く→学ぶ→働く」というサイクルを繰り返す学習形態を指します。スウェーデンの経済学者ゴスタ・レーンによって提唱された生涯教育の概念です。

最大の違いは、学習の主体と目的にあります。リカレント教育は、多くの場合、個人が主体となり、自らのキャリアパスや知的好奇心に基づいて、一時的に仕事を離れて大学や専門学校などで学び直すことを指します。学習内容も、必ずしも現在の仕事や会社の戦略と直結するものとは限りません。

一方、DXリスキリングは、企業が主体となり、自社のDX戦略を実現するという明確な目的のために実施されます。従業員は在職したまま、業務の一環として、あるいは業務と並行して、会社が定義した「将来必要となるスキル」を学びます。つまり、DXリスキリングは個人のための学びであると同時に、企業の未来を創るための戦略的投資という側面が非常に強いのです。

OJTとの違い

OJT(On-the-Job Training)は、職場での実務を通じて、上司や先輩が部下や後輩に必要な知識やスキルを指導する育成手法です。多くの企業で新人研修などに導入されており、非常に一般的な育成方法と言えます。

OJTとDXリスキリングの決定的な違いは、学習するスキルの種類にあります。OJTは、「現在すでにある業務」を遂行するために必要なスキルを、すでにそのスキルを持っている人から教わるのが基本です。つまり、既存の知識やノウハウの伝承が目的です。

しかし、DXリスキリングが対象とするのは、「将来必要になるが、まだ社内に十分に存在しない、あるいは全く存在しない新しいスキル」です。例えば、AIモデルを構築するスキルや、クラウドネイティブなアプリケーションを開発するスキルは、社内に教えられる人がいないケースがほとんどでしょう。そのため、DXリスキリングでは、外部の研修サービスやeラーニングなどを活用して、社外から新しい知識やスキルを取り入れる必要があります。OJTが既存業務の再現性を高めるためのものだとすれば、DXリスキリングは未来の業務を創造するためのものであり、そのベクトルは根本的に異なると言えます。

なぜ今DXリスキリングが重要視されるのか

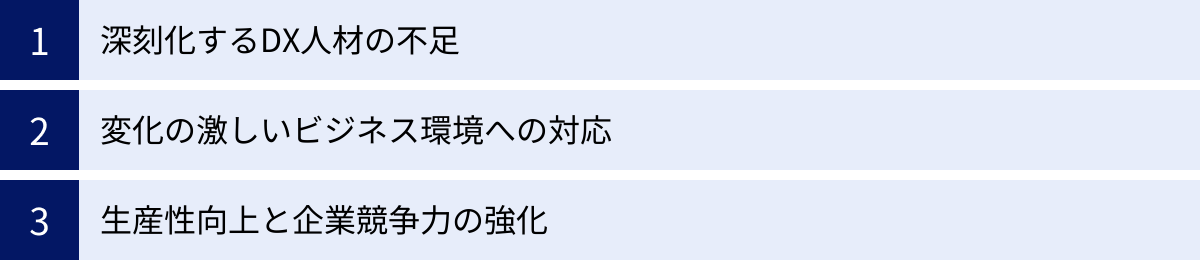

多くの企業がDXリスキリングに注目し、投資を始めている背景には、避けては通れない深刻な課題と、変化の激しい時代を乗り越えるための戦略的な必要性があります。ここでは、DXリスキリングが現代の企業経営においてなぜこれほどまでに重要視されているのか、その3つの主要な理由を深掘りします。

深刻化するDX人材の不足

DXリスキリングが急務とされる最大の理由は、DX推進の担い手となる専門人材の圧倒的な不足です。多くの企業がDXの重要性を認識し、変革に着手しようとしても、それを実行できるスキルを持った人材が社内にいない、という壁に直面しています。

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発行した「DX白書2023」によると、DXに取り組む企業のうち、人材の「量」が不足していると回答した企業は83.7%、「質」が不足していると回答した企業は86.9%にものぼります。(参照:IPA 独立行政法人情報処理推進機構「DX白書2023」)これは、ほとんどの企業がDX人材の量と質の両面で深刻な課題を抱えていることを示しています。

不足している人材の種類も多岐にわたります。データサイエンティストやAIエンジニア、UI/UXデザイナー、クラウドアーキテクトといった高度な専門職はもちろんのこと、事業部門においてデジタル技術を活用して業務改革や新規事業を企画・推進できる「ビジネスアーキテクト」や「プロダクトマネージャー」といった職種も同様に不足しています。

このような状況下で、企業がDX人材を確保する手段は、大きく分けて「外部からの採用」と「内部での育成」の二つです。しかし、DX人材の需要は供給をはるかに上回っており、採用市場は激しい人材獲得競争の場と化しています。優秀な人材ほど複数の企業からオファーを受け、採用コストや人件費は高騰し続けています。また、仮に採用できたとしても、自社の企業文化やビジネスに馴染めず、期待された成果を上げられないまま離職してしまう「ミスマッチ」のリスクも常に付きまといます。

こうした外部採用の困難さと不確実性を考慮すると、自社のビジネスや文化を深く理解している既存の従業員を再教育し、DX人材へと転換させる「内部育成」、すなわちDXリスキリングが、極めて現実的かつ効果的な選択肢となるのです。社内の人材を育成することで、採用コストを抑制できるだけでなく、自社の事業戦略に完全に合致したスキルセットを持つ人材を着実に増やすことができます。これは、企業にとって持続可能な人材戦略の根幹をなすものと言えるでしょう。

変化の激しいビジネス環境への対応

私たちは今、VUCA(ブーカ)と呼ばれる時代を生きています。VUCAとは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)という4つの単語の頭文字を取った言葉で、予測困難で変化の激しい現代の状況を的確に表しています。

このVUCAの時代においては、過去の成功体験や既存のビジネスモデルが、明日には通用しなくなる可能性があります。デジタル技術の進化は、新たな競合の出現を促し、顧客の期待値を引き上げ、業界のルールそのものを根底から覆す力を持っています。例えば、かつては盤石に見えた業界でも、異業種からデジタル技術を武器に参入してきたスタートアップ企業によって、市場シェアを瞬く間に奪われるといった事態が世界中で起きています。

このような環境下で企業が生き残り、成長し続けるためには、変化を脅威として恐れるのではなく、機会として捉え、迅速かつ柔軟に対応できる組織能力が求められます。そのためには、経営層だけでなく、現場の従業員一人ひとりが、ビジネス環境の変化を敏感に察知し、新しい技術や考え方を学び、自らの業務や役割を主体的に変革していく姿勢が不可欠です。

DXリスキリングは、まさにこの「変化に対応できる組織」を構築するための鍵となります。従業員が継続的に新しいスキルを学ぶ文化が醸成されれば、組織全体の学習能力が高まります。デジタルリテラシーが向上すれば、現場からデジタル技術を活用した業務改善や新規事業のアイデアが生まれやすくなります。データ分析スキルを持つ従業員が増えれば、勘や経験だけに頼らない、データに基づいた客観的で迅速な意思決定が可能になります。

つまり、DXリスキリングへの投資は、単に個人のスキルを高めるだけでなく、組織全体のアジリティ(俊敏性)とレジリエンス(回復力)を高め、不確実な未来を乗り越えるための基盤を築くことに直結するのです。

生産性向上と企業競争力の強化

DXリスキリングは、企業の生産性向上と競争力強化に直接的なインパクトをもたらします。従業員が新たなデジタルスキルを習得し、それを業務に活用することで、これまで多くの時間と労力を要していた作業が劇的に効率化されます。

具体例をいくつか挙げてみましょう。

- 定型業務の自動化: 営業担当者が毎週手作業で作成していた報告書を、RPA(Robotic Process Automation)やプログラミング(Pythonなど)のスキルを学んだ従業員が自動化する。これにより、営業担当者は報告書作成に費やしていた時間を、より付加価値の高い顧客との対話や提案活動に充てられるようになります。

- データドリブンな意思決定: マーケティング担当者がデータ分析ツール(BIツールなど)を使いこなせるようになり、キャンペーンの効果をリアルタイムで可視化・分析する。これにより、効果の薄い施策を早期に中止し、効果の高い施策にリソースを集中させることができ、マーケティングROI(投資対効果)が大幅に向上します。

- コミュニケーションとコラボレーションの円滑化: 全社的にプロジェクト管理ツールやビジネスチャットが定着し、部門の壁を越えた情報共有や連携がスムーズになる。これにより、プロジェクトの進捗が可視化され、手戻りや確認作業が減少し、開発スピードや意思決定の速度が向上します。

こうした一つひとつの業務効率化が積み重なることで、組織全体の生産性は大きく向上します。創出された時間は、新たな価値創造活動、例えば、新商品の企画、顧客体験の改善、新規ビジネスモデルの検討などに振り向けることができます。

さらに、生産性の向上は、コスト削減や製品・サービスの品質向上にも繋がり、それは最終的に企業の市場における競争力強化に直結します。DXリスキリングを通じて従業員の能力を引き出すことは、設備投資や研究開発投資と同様、あるいはそれ以上に重要な経営戦略であり、企業の未来を左右する決定的な要素となっているのです。

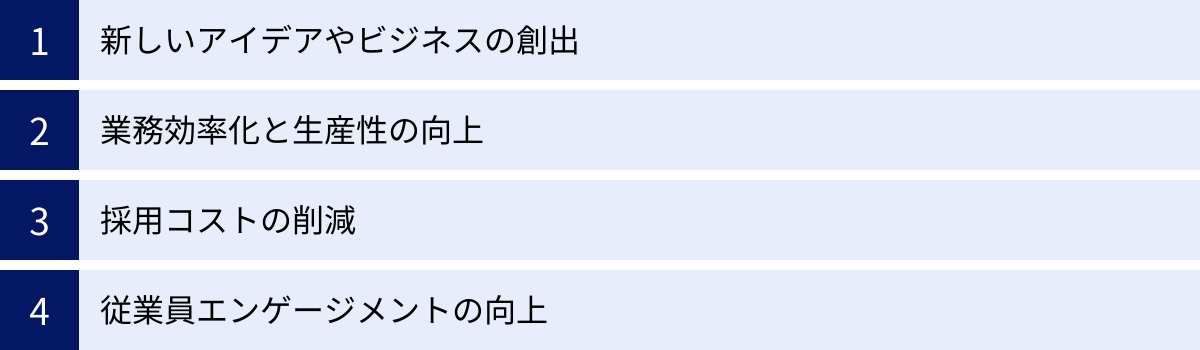

企業がDXリスキリングに取り組む4つのメリット

DXリスキリングは、単に人材不足を補うための対症療法ではありません。企業が戦略的に取り組むことで、組織の根幹から競争力を高める、数多くのメリットがもたらされます。ここでは、企業がDXリスキリングを推進することで得られる4つの主要なメリットについて、具体的な効果とともに詳しく解説します。

① 新しいアイデアやビジネスの創出

DXリスキリングがもたらす最も大きな価値の一つは、組織全体から新しいアイデアやビジネスの種が生まれる土壌を育むことです。DXは、IT部門やDX推進室といった特定の部署だけで完結するものではありません。真の変革は、現場の従業員が自らの業務課題とデジタル技術を結びつけ、ボトムアップで改善や革新のアイデアを生み出すことで加速します。

全社員を対象にデジタルリテラシーの基礎教育を行うと、これまで「こういうものだ」と諦めていた非効率な業務や、潜在的な顧客の不満に対して、「この技術を使えば解決できるのではないか」「データを分析すれば新しいニーズが見つかるかもしれない」といった新しい視点が生まれます。

例えば、以下のようなシナリオが考えられます。

- 現場からの業務改善提案: 製造ラインの担当者が、IoTセンサーとデータ可視化ツールの基礎を学んだことで、これまで熟練工の勘に頼っていた設備の異常検知を、データに基づいて予測するシステムの導入を提案する。これにより、突発的なライン停止が減り、生産性が向上する。

- 部門横断での新サービス開発: 営業部門、マーケティング部門、開発部門のメンバーが、デザイン思考やアジャイル開発の手法を共に学ぶ。共通の知識と言語を持つことで、顧客の潜在的な課題を深く掘り下げ、部門の壁を越えてスムーズに連携しながら、MVP(Minimum Viable Product: 実用最小限の製品)を迅速に開発し、市場に投入する。

- データ活用の一般化: 経理担当者がBIツールの使い方を習得し、単に数値を報告するだけでなく、財務データから事業部門別の収益性の変動要因を分析し、経営層に具体的な改善策を提言するようになる。

このように、DXリスキリングは、一部の専門家だけでなく、組織の隅々にまでイノベーションの「担い手」を育てる効果があります。従業員一人ひとりが「自分も会社の変革に参加できる」という当事者意識を持つことで、組織全体の創造性が刺激され、持続的な成長の原動力となる新しいアイデアやビジネスモデルが次々と生まれる可能性が高まるのです。

② 業務効率化と生産性の向上

DXリスキリングは、組織全体の生産性を飛躍的に向上させる直接的なドライバーとなります。従業員がデジタルツールや新しい働き方を習得することで、日常業務に潜む「ムダ・ムリ・ムラ」が解消され、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。

このメリットは、個人のタスクレベルから組織全体のプロセスレベルまで、さまざまな階層で現れます。

- 個人レベルの効率化:

- Officeソフトの応用: 全従業員がExcelのピボットテーブルや関数を使いこなせるようになるだけで、データ集計やレポート作成にかかる時間は大幅に短縮されます。PowerPointで図解やグラフを効果的に使えるようになれば、伝わりやすい資料を短時間で作成でき、会議の質も向上します。

- ノーコード・ローコードツールの活用: プログラミングの専門知識がない業務部門の従業員が、ノーコード・ローコード開発ツールを使って、自分たちの業務に必要な簡単なアプリケーションや自動化ツールを自作できるようになります。これにより、情報システム部門に依頼が集中することなく、現場主導で迅速なカイゼンが進みます。

- チーム・部門レベルの効率化:

- コラボレーションツールの活用: ビジネスチャットやオンラインストレージ、タスク管理ツールなどを全社で効果的に活用することで、メールの洪水や探し物、確認作業といったコミュニケーションコストが削減されます。情報がオープンに共有されることで、認識の齟齬が減り、チーム全体の連携がスムーズになります。

- 専門ツールの導入と定着: SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理システム)、MA(マーケティングオートメーション)といった専門ツールを導入しても、従業員がその価値を理解し、使いこなせなければ宝の持ち腐れです。リスキリングを通じて、これらのツールが「何のためにあり、どう使えば成果が出るのか」をしっかり教育することで、ツールの定着率と活用度が高まり、部門全体の生産性が向上します。

DXリスキリングは、従業員に「楽をするための武器」を与えることに他なりません。定型的で付加価値の低い作業から解放された従業員は、思考力や創造性を要する本来の業務に多くの時間を投下できるようになり、結果として組織全体の生産性が底上げされるのです。

③ 採用コストの削減

前述の通り、DX人材の採用市場は極めて競争が激しく、企業は優秀な人材を確保するために多大なコストを投じています。求人広告費、人材紹介会社への成功報酬、ダイレクトリクルーティングサービスの利用料、そして何より高い水準の給与など、外部から即戦力のDX人材を一人採用するには、数百万円から時には一千万円以上のコストがかかることも珍しくありません。

DXリスキリングは、この高騰する採用コストを大幅に削減できる、非常に有効な手段です。自社のビジネスや組織文化を熟知している既存の従業員を育成するため、外部採用に伴う以下のようなコストやリスクを回避できます。

- 直接的な採用コストの削減: 求人広告費や人材紹介手数料が不要になります。

- ミスマッチリスクの低減: 外部から採用した人材が、社風に合わなかったり、期待したスキルを発揮できなかったりするリスクを避けられます。内部人材であれば、性格や仕事への取り組み方はすでに分かっているため、安心して投資できます。

- オンボーディングコストの削減: 新しく採用した社員が組織に馴染み、本来のパフォーマンスを発揮するまでには、一定の時間と周囲のサポートが必要です。内部人材の育成であれば、このオンボーディング期間がほぼ不要です。

- 人件費の抑制: 既存の従業員を育成する場合、市場価値が非常に高い外部人材を同等の給与で採用するよりも、人件費を抑えられる可能性があります。(もちろん、スキル習得後は適切な評価と処遇が必要です)

もちろん、リスキリングにも研修費用や学習時間確保のためのコストはかかります。しかし、長期的な視点で見れば、外部採用に依存し続けるよりも、内部育成の仕組みを構築する方が、トータルでの人材関連コストを抑制し、安定的かつ計画的にDX人材を確保できると言えます。これは、特に採用体力に限りがある中小企業にとって、大きなメリットとなるでしょう。

④ 従業員エンゲージメントの向上

従業員エンゲージメントとは、従業員が自社のビジョンや戦略に共感し、仕事に対して情熱や誇りを持ち、自発的に貢献しようとする意欲の度合いを示す指標です。エンゲージメントが高い組織は、生産性や顧客満足度が高く、離職率が低いことが知られています。

DXリスキリングは、この従業員エンゲージメントを向上させる上で、極めて強力な効果を発揮します。

- 成長機会の提供: 企業が従業員のスキル開発に投資する姿勢は、「会社は自分の成長を支援してくれている」「自分は大切にされている」という従業員のポジティブな感情に繋がります。自身の市場価値が高まる実感は、仕事へのモチベーションを大いに刺激します。

- キャリアパスの提示: 技術の進歩により、自分の仕事が将来なくなるのではないかという「キャリア不安」を抱える従業員は少なくありません。DXリスキリングを通じて、社内で新しいスキルを身につけ、新たな役割やキャリアに挑戦できる道筋を示すことは、従業員に安心感と将来への希望を与えます。

- 貢献実感の向上: 新しく学んだスキルを活かして、業務を効率化したり、チームに貢献したりすることで、従業員は自らの成長と会社への貢献を実感できます。この「役に立っている」という感覚は、仕事のやりがいや満足度を高める重要な要素です。

- 組織への帰属意識の強化: 会社が一体となってDXという大きな目標に向かって学び、変化していくプロセスに参加することで、従業員は組織の一員としての連帯感や誇りを感じるようになります。共通の目標に向かって努力する経験は、組織の結束力を高めます。

逆に、会社が変化に対応せず、従業員に学びの機会を提供しなければ、意欲の高い優秀な従業員ほど「この会社にいても成長できない」と感じ、より良い機会を求めて外部に流出してしまいます。DXリスキリングは、優秀な人材の流出を防ぎ、社内に惹きつけておく「リテンション戦略」としても極めて有効なのです。従業員が活き活きと働き、成長を実感できる組織は、自然と活気にあふれ、さらなる成長の好循環を生み出していくでしょう。

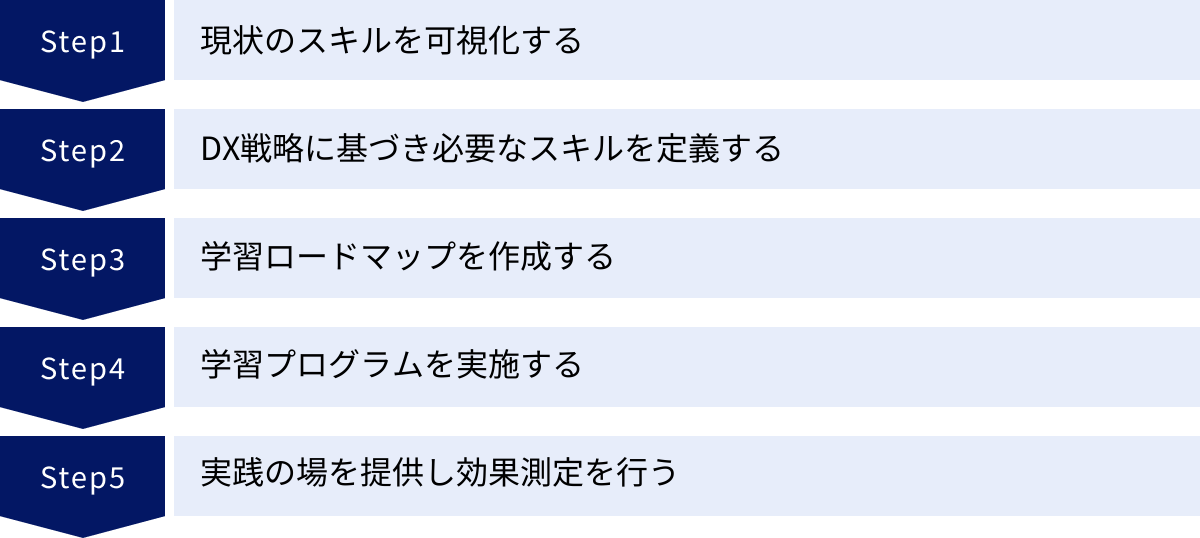

DXリスキリングの進め方5ステップ

DXリスキリングを成功させるためには、思いつきで研修を実施するのではなく、戦略的かつ体系的なアプローチが必要です。ここでは、企業のDX戦略と連動させながら、効果的にリスキリングを推進するための具体的な5つのステップを解説します。このステップを着実に実行することが、投資対効果の高い人材育成へと繋がります。

① 現状のスキルを可視化する

DXリスキリングの第一歩は、組織と個人の「現在地」を正確に把握することから始まります。目的地が明確でも、現在地が分からなければ、正しいルートを描くことはできません。ここで言う現在地とは、従業員が現在保有しているスキルのことです。

スキルの可視化は、以下の二つの側面から行う必要があります。

- 組織全体のスキル保有状況の把握: 組織として、どのようなスキルが、どの部署に、どのくらいのレベルで分布しているのかをマクロな視点で把握します。これにより、全社的なスキルの強みと弱み(スキルギャップ)が明らかになります。

- 従業員個々のスキルレベルの把握: 従業員一人ひとりが、どのようなスキルを持ち、その習熟度はどの程度かをミクロな視点で把握します。これは、後の学習ロードマップを個人別に最適化するために不可欠です。

スキルの可視化には、以下のような手法が有効です。

- スキルマップの作成: 職種や階層ごとに必要とされるスキル項目を一覧化し、従業員自身による自己評価や、上司による他者評価を組み合わせて、スキル保有状況をマッピングします。スキル項目は、「データ分析」「プロジェクトマネジメント」「プログラミング(Python)」といった具体的なものから、「論理的思考力」「課題発見力」といったポータブルスキルまで幅広く設定します。

- アセスメントツールの活用: 外部の専門機関が提供するスキル診断ツールやテストを活用する方法もあります。これにより、客観的で標準化された基準でスキルレベルを測定できます。特にITスキルやデジタルリテラシーのレベルを定量的に測定したい場合に有効です。

- アンケートやヒアリング: 従業員に対して、現在の業務内容、使用しているツール、得意なこと、今後学びたいスキルなどについてアンケートやヒアリングを実施します。これにより、定量的なデータだけでは見えてこない、潜在的なスキルや学習意欲を把握できます。

このステップで重要なのは、完璧を目指しすぎないことです。最初から詳細で網羅的なスキルマップを作ろうとすると、膨大な時間がかかり、計画が頓挫しかねません。まずはDX推進に特に関連性の高いスキル領域に絞って、スピーディに可視化に着手することが肝心です。現状把握は、DXリスキリングという長い旅の出発点であり、この精度が後続のステップすべての質を左右します。

② DX戦略に基づき必要なスキルを定義する

現状のスキルを可視化したら、次に「目的地」、すなわち自社が目指すDXの姿を実現するために「どのようなスキルが必要か」を具体的に定義します。このステップは、DXリスキリングが単なる福利厚生的な研修で終わるか、経営戦略と直結した戦略的投資となるかを分ける極めて重要な分岐点です。

必要なスキルの定義は、必ず自社の経営戦略やDX戦略と連動させて行う必要があります。

- トップダウンでの目標設定: 経営層が描く「3年後、5年後にどのような事業で勝ちたいのか」「そのためにどのような組織能力が必要か」というビジョンを明確にします。例えば、「サブスクリプションモデルへの転換」「データドリブンな製品開発体制の構築」「顧客接点の完全デジタル化」といった具体的な戦略目標を掲げます。

- 戦略からスキルへのブレークダウン: 設定した戦略目標を実現するために、どのような職務や役割が必要になるかを考え、さらにその役割を担う人材に必要なスキルセットを具体的に定義していきます。

例えば、「データドリブンな製品開発体制の構築」という戦略目標がある場合、以下のようにスキルを定義できます。

- 役割(ロール): プロダクトマネージャー、データサイエンティスト、UI/UXデザイナー、ソフトウェアエンジニアなど。

- 必要なスキル:

- プロダクトマネージャー: 市場分析、顧客インタビュー、要求定義、ロードマップ策定、アジャイル開発マネジメント

- データサイエンティスト: 統計学、機械学習、Python/Rによるプログラミング、SQL、データ可視化

- UI/UXデザイナー: ペルソナ/カスタマージャーニーマップ作成、ワイヤーフレーム/プロトタイピング、ユーザビリティテスト

このように、「戦略→役割→スキル」という流れで論理的に定義することで、なぜそのスキルを学ぶ必要があるのかという目的が明確になります。

このプロセスでは、DX推進部門だけでなく、経営層、人事部門、そして実際にDXを推進する事業部門の責任者を巻き込むことが不可欠です。それぞれの立場から意見を出し合うことで、より解像度の高い、現場の実態に即したスキル要件を定義できます。ステップ①で可視化した現状スキルと、このステップで定義した必要スキルを比較することで、組織が埋めるべき「スキルギャップ」が明確に特定されます。

③ 学習ロードマップを作成する

現状と目的地の間の「スキルギャップ」が明確になったら、そのギャップを埋めるための具体的な「ルート」、すなわち学習ロードマップを作成します。学習ロードマップとは、誰が(対象者)、何を(学習コンテンツ)、いつまでに(期間)、どのレベルまで(目標)、どのようにして(学習方法)学ぶかを示した、個人の学習計画書です。

効果的な学習ロードマップを作成するためのポイントは以下の通りです。

- 対象者別のカスタマイズ: 全員に同じ内容を学ばせるのではなく、役割や現在のスキルレベルに応じてロードマップを最適化します。

- 全社員向け: デジタルリテラシーの基礎(ITパスポートレベルの知識、セキュリティ、Office応用など)を共通の必修科目とする。

- DX推進リーダー向け: データ分析、アジャイル開発、UI/UXデザインなど、より専門的なスキルを体系的に学べるコースを設定する。

- 特定職種向け: 営業職にはSFA/CRMの高度な活用法、マーケティング職にはMAツールの運用やWeb解析など、職務に直結する専門スキルを設定する。

- 段階的な学習設計: いきなり高度な内容に挑戦するのではなく、「基礎→応用→実践」と段階的にスキルを習得できるように設計します。基礎知識がないまま応用スキルを学んでも、理解が追いつかず挫折の原因になります。

- 学習方法の多様化: eラーニング、集合研修、ワークショップ、社内勉強会、メンター制度、書籍購入補助など、多様な学習方法を組み合わせます。従業員が自分のペースやスタイルに合わせて学べる選択肢を提供することで、学習の継続性が高まります。

- マイルストーンの設定: 長期的なロードマップの中に、「3ヶ月後までに〇〇の資格を取得する」「半年後までに△△ツールを使って業務改善の提案を行う」といった短期・中期的な目標(マイルストーン)を設定します。これにより、学習の進捗が可視化され、モチベーションの維持に繋がります。

このロードマップは、一度作ったら終わりではありません。学習の進捗や、ビジネス環境の変化に応じて、定期的に見直し、柔軟にアップデートしていくことが重要です。

④ 学習プログラムを実施する

学習ロードマップが完成したら、いよいよ学習プログラムの実行フェーズに入ります。計画を絵に描いた餅で終わらせないためには、従業員がスムーズに学習を開始し、継続できるような環境とサポートを提供することが不可欠です。

学習プログラムを実施する上での重要なポイントは以下の通りです。

- 学習時間の確保: 従業員が学習に集中できる時間を確保するための、会社としての方針を明確に打ち出すことが最も重要です。「業務時間内に週〇時間の学習を認める」「リスキリング期間中は通常業務を〇%軽減する」といった具体的な制度を導入し、上司や同僚の理解と協力を得られるように働きかけます。これがなければ、従業員は日々の業務に追われ、学習は後回しになってしまいます。

- 多様な学習コンテンツの提供: 前述の通り、eラーニングプラットフォーム(LMS: Learning Management System)を導入したり、外部の優良な研修サービスと契約したりして、質の高い学習コンテンツへのアクセスを容易にします。Udemy BusinessやCoursera for Businessのように、幅広い分野の講座を提供しているサービスは、多様なニーズに応えやすく有効です。

- コミュニティの形成: 同じスキルを学ぶ従業員同士が繋がる場を提供することも、学習継続の鍵となります。社内SNSやチャットツール上に学習コミュニティを作り、質問や情報交換をしたり、学習の進捗を報告し合ったりすることで、孤独感を和らげ、互いに刺激し合いながら学ぶ文化が醸成されます。

- 伴走支援の提供: 専門知識を持つメンターやチューターを配置し、学習者の疑問に答えたり、キャリア相談に乗ったりする体制を整えます。特に難易度の高いスキルを学ぶ際には、挫折を防ぐための伴走支援が極めて有効です。

学習は強制するものではなく、従業員の自発性を引き出すものというスタンスが基本です。なぜ学ぶ必要があるのか、学んだ先にどのような未来が待っているのかを丁寧に伝え、学習意欲を内側から引き出すようなコミュニケーションを心がけましょう。

⑤ 実践の場を提供し効果測定を行う

DXリスキリングの最終ゴールは、研修を受けることや資格を取ることではありません。学んだスキルを実際の業務で活用し、ビジネス上の成果に繋げることです。そのため、学習プログラムと並行して、あるいは学習後に、インプットした知識をアウトプットする「実践の場」を提供することが決定的に重要です。

実践の場を提供する方法には、以下のようなものがあります。

- 小規模なDXプロジェクト: 実際の業務課題をテーマにした、小規模なDXプロジェクトを立ち上げ、リスキリング中の従業員をアサインします。例えば、「RPAによる請求書発行プロセスの自動化」「BIツールを使った営業実績の可視化ダッシュボード作成」など、成果が見えやすいテーマから始めると良いでしょう。

- PoC(Proof of Concept: 概念実証): 新しい技術やアイデアの実現可能性を検証するための、小規模な実験プロジェクト(PoC)に参画させます。失敗を恐れずに挑戦できる環境を提供することで、従業員は学んだスキルを試しながら、実践的なノウハウを身につけることができます。

- ハッカソンやアイデアソン: 社内でハッカソン(短期間で集中的にプロトタイプを開発するイベント)やアイデアソン(新しいアイデアを出し合うイベント)を開催し、学んだスキルを披露し、アイデアを形にする機会を提供します。

そして、施策をやりっぱなしにせず、必ず効果測定を行い、PDCAサイクルを回すことが重要です。

- 学習効果の測定(Level 1-2): LMSの学習時間や修了率、テストのスコア、資格取得者数などを測定します。これは学習活動そのものが適切に行われたかを確認する指標です。

- 行動変容の測定(Level 3): 学習後に従業員の行動がどう変わったかを測定します。例えば、新しいツールを使うようになったか、会議での発言内容が変わったかなどを、上司へのヒアリングや本人へのアンケートで確認します。

- 業績へのインパクト測定(Level 4): 最も重要かつ難しいのが、リスキリングがビジネス上の成果(KPI)にどれだけ貢献したかの測定です。業務効率化によるコスト削減額、売上向上への貢献度、顧客満足度の変化などを、可能な限り定量的に評価します。

これらの測定結果を分析し、「どの学習プログラムが効果的だったか」「どこに課題があったか」を明らかにし、学習ロードマップやプログラムの内容を継続的に改善していくことが、DXリスキリングを真に成功させるための鍵となります。

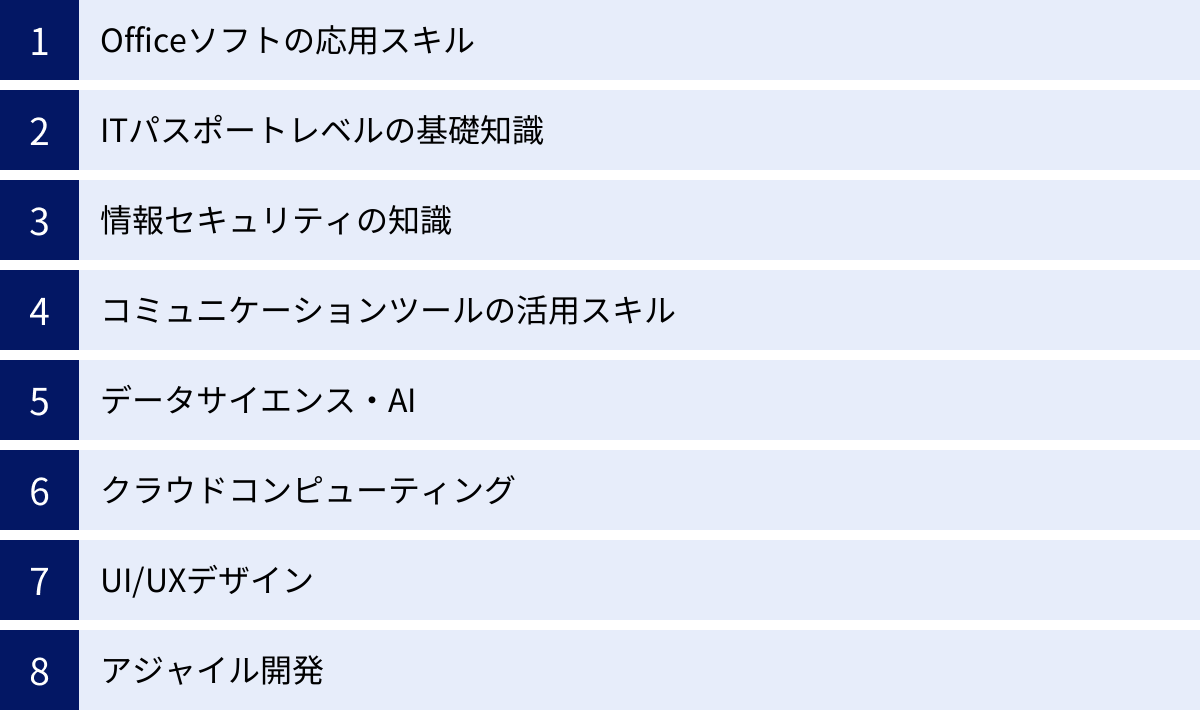

DXリスキリングで学ぶべきスキル

DXリスキリングを推進するにあたり、「具体的に何を学べばよいのか?」という疑問は多くの企業が抱えるものです。学ぶべきスキルは、全社員が共通して身につけるべき基礎的な「デジタルリテラシー」と、DXを専門的に牽引する人材に必要な「専門スキル」の二つに大別されます。ここでは、それぞれのカテゴリーで重要となるスキルを具体的に解説します。

全社員が身につけるべきデジタルリテラシー

DXは、一部の専門家だけが進めるものではなく、全従業員が参加して初めて実現します。そのためには、職種や役職に関わらず、すべての従業員がデジタル技術を安全かつ効果的に活用するための基礎体力、すなわちデジタルリテラシーを身につけることが不可欠です。これは、読み書きや計算能力と同じように、現代のビジネスパーソンにとって必須の素養と言えます。

Officeソフトの応用スキル

Microsoft Office(Word, Excel, PowerPoint)やそれに類するスプレッドシート、文書作成、プレゼンテーションソフトは、多くのビジネスシーンで日常的に使われています。しかし、その機能を十分に使いこなせている人は意外と少ないものです。

- Excel: 単なる表計算だけでなく、VLOOKUPやIFといった基本的な関数、データの並べ替えやフィルタリング、そして大量のデータを瞬時に集計・分析できるピボットテーブルは、あらゆる事務作業を劇的に効率化します。

- PowerPoint: 伝えたいメッセージを整理し、図やグラフを用いて視覚的に分かりやすく表現するスキルは、社内外のコミュニケーションを円滑にします。スマートな資料を短時間で作成できる能力は、生産性向上に直結します。

これらの応用スキルを全社員が習得するだけで、組織全体の情報処理能力とコミュニケーションの質は大きく向上します。

ITパスポートレベルの基礎知識

ITパスポートは、情報処理推進機構(IPA)が主催する国家試験で、ITを利用するすべての社会人が備えておくべき、ITに関する総合的な基礎知識を証明するものです。このレベルの知識を全社員が共有することは、DX推進の共通言語を持つことに等しく、非常に重要です。

- テクノロジ系: コンピュータの仕組み、ネットワーク(LAN/WAN)、データベース、AIやIoTといった最新技術の概要など。

- マネジメント系: システム開発の手法(ウォーターフォール、アジャイル)、プロジェクトマネジメントの基礎など。

- ストラテジ系: 経営戦略、マーケティング、法務(個人情報保護法、著作権)など。

全社員がITの基本的な仕組みや用語を理解していることで、IT部門と事業部門のコミュニケーションが円滑になり、DXに関する議論が活発になります。

情報セキュリティの知識

DXの進展は、利便性を向上させる一方で、サイバー攻撃や情報漏洩のリスクを増大させます。従業員一人の不注意が、会社全体に深刻な損害を与える可能性があります。そのため、情報セキュリティに関する正しい知識と高い意識を持つことは、全社員の責務です。

- パスワードの適切な管理: 使い回しを避け、複雑で推測されにくいパスワードを設定する。

- 不審なメールやURLへの対処: フィッシング詐欺やマルウェア感染の手口を理解し、安易に添付ファイルを開いたり、リンクをクリックしたりしない。

- 公共Wi-Fiの利用注意: 暗号化されていないWi-Fiを利用する際のリスクを認識し、重要な情報の送受信は避ける。

- 個人情報や機密情報の取り扱い: 会社のルールに従い、情報を慎重に取り扱う。

定期的なセキュリティ研修や標的型攻撃メール訓練などを通じて、全社員のセキュリティリテラシーを継続的に向上させることが不可欠です。

コミュニケーションツールの活用スキル

現代の働き方において、ビジネスチャット(Slack, Microsoft Teamsなど)、Web会議システム(Zoom, Google Meetなど)、プロジェクト管理ツール(Asana, Trelloなど)は、欠かせないインフラとなっています。これらのツールを「ただ使える」だけでなく、「効果的に使いこなす」スキルが求められます。

- ビジネスチャット: チャンネルを適切に使い分け、メンションやリアクション機能を活用して、効率的に情報を共有・伝達する。

- Web会議: 事前にアジェンダを共有し、ファシリテーションスキルを駆使して、対面と変わらない質の高い議論を行う。

- プロジェクト管理ツール: タスクの担当者や期限を明確にし、進捗状況をリアルタイムで共有することで、チーム全体の生産性を向上させる。

これらのツールは、単なる連絡手段ではなく、組織のコラボレーションを促進し、業務の透明性を高めるための強力な武器となります。

DX推進担当者が学ぶべき専門スキル

全社員のデジタルリテラシー向上という土台の上に、DXを具体的に企画・実行していく専門人材の育成が必要です。これらの人材は、DX推進の中核を担い、企業の変革をリードする役割を果たします。ここでは、DX推進担当者が学ぶべき代表的な専門スキルを紹介します。

データサイエンス・AI

DXの中核には常に「データ」があります。膨大なデータを収集・分析し、そこからビジネスに有益な知見を引き出し、意思決定やサービス改善に活かす能力は、現代の企業にとって最も重要な競争力の源泉の一つです。

- 学ぶべきスキル: 統計学の基礎、PythonやRといったプログラミング言語、SQLによるデータ抽出、BIツール(Tableau, Power BIなど)によるデータの可視化、機械学習(回帰、分類、クラスタリングなど)のアルゴリズム理解とモデル構築・評価。

- 目指す姿: データに基づいて顧客行動を予測したり、需要を予測して在庫を最適化したり、AIを活用して新たなサービスを開発できる人材を育成します。

クラウドコンピューティング

現代のITシステムの多くは、自社でサーバーを保有するオンプレミス型から、必要な時に必要なだけリソースを利用できるクラウド型へと移行しています。クラウドを使いこなすスキルは、迅速かつ柔軟なサービス開発に不可欠です。

- 学ぶべきスキル: AWS, Microsoft Azure, Google Cloudといった主要なパブリッククラウドサービスの基本的な知識と操作、サーバーレスアーキテクチャやコンテナ技術(Docker, Kubernetes)の理解、クラウド環境におけるセキュリティ設計。

- 目指す姿: ビジネスの要求に応じて、スピーディかつ低コストでITインフラを構築・運用できる人材を育成します。これにより、新規事業の立ち上げやサービスのスケールアップを迅速に行えるようになります。

UI/UXデザイン

どれだけ高機能なシステムやサービスを開発しても、ユーザーにとって使いにくければ、その価値は十分に発揮されません。UI(User Interface)とUX(User Experience)は、デジタルプロダクトの成否を左右する重要な要素です。

- 学ぶべきスキル: ユーザー中心設計(UCD)の思想、ペルソナやカスタマージャーニーマップの作成、プロトタイピングツール(Figma, Adobe XDなど)の活用、ユーザビリティテストの設計と実施。

- 目指す姿: ユーザーの視点に立ち、真の課題やニーズを深く理解した上で、直感的で使いやすく、満足度の高いサービスやアプリケーションを設計できる人材を育成します。

アジャイル開発

変化の速いビジネス環境においては、最初に完璧な計画を立てて長期間かけて開発するウォーターフォール型の手法よりも、短いサイクルで開発とフィードバックを繰り返しながら、柔軟に仕様変更に対応していくアジャイル型の手法が適しています。

- 学ぶべきスキル: スクラムやカンバンといったアジャイル開発のフレームワークの理解、プロダクトバックログの管理、スプリント計画やレビュー、レトロスペクティブ(振り返り)の実践方法。

- 目指す姿: 顧客や市場からのフィードバックを迅速に製品・サービスに反映させ、価値を届け続けることができる開発チームをリードできる人材を育成します。アジャイルのマインドセットは、開発部門だけでなく、企画やマーケティング部門にも求められます。

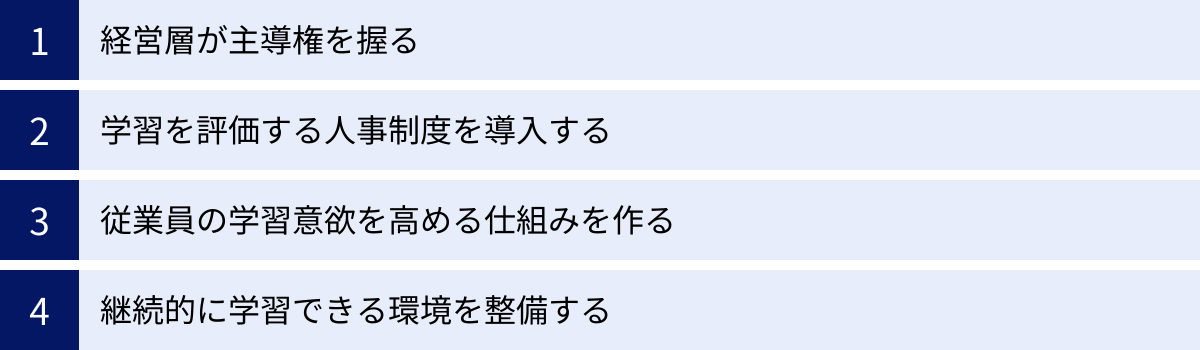

DXリスキリングを成功させるためのポイント

DXリスキリングは、ただ研修プログラムを用意すれば成功するほど単純なものではありません。組織文化の変革を伴う全社的な取り組みであり、成功のためにはいくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは、DXリスキリングを形骸化させず、真の成果に繋げるための4つの成功の鍵を解説します。

経営層が主導権を握る

DXリスキリングの成否を分ける最大の要因は、経営層のコミットメントです。これがなければ、どんなに優れた計画も絵に描いた餅で終わってしまいます。なぜなら、DXリスキリングは単なる人事部門の一施策ではなく、企業の未来を左右する経営戦略そのものだからです。

経営層が主導権を握るとは、具体的に以下の行動を意味します。

- 明確なビジョンの発信: 経営トップが自らの言葉で、「なぜ今、DXリスキリングが必要なのか」「リスキリングを通じて会社をどのように変えたいのか」というビジョンと目的を、全従業員に向けて繰り返し、情熱を持って語りかけること。これにより、従業員は「会社は本気だ」と感じ、自分ごととして捉えるようになります。

- リソースの確保: DXリスキリングには、予算や時間といったリソースが必要です。経営層は、必要な予算を確保し、従業員が業務時間内に学習時間を確保できるよう、各部門長に強く働きかける責任があります。現場の管理職が「目の前の業務が忙しいから」という理由で学習を妨げることがないよう、トップダウンで学習の優先順位の高さを明確に示す必要があります。

- 自らが手本となる: 経営層自らがデジタル技術や新しい働き方について学び、実践する姿勢を見せることも非常に重要です。経営トップが率先して学ぶ姿は、全従業員にとって何よりのメッセージとなり、学習する文化を組織に根付かせる強力な推進力となります。

- 失敗の許容: 新しいスキルを学び、それを実践する過程では、必ず失敗が伴います。経営層が、挑戦した結果の失敗を責めるのではなく、そこから得られた学びを称賛し、再挑戦を奨励する文化を醸成することが不可欠です。「失敗は変革のコストである」という認識を共有し、心理的安全性の高い環境を作ることが、従業員の挑戦意欲を引き出します。

DXリスキリングは、現場や人事部に丸投げするのではなく、経営アジェンダの最優先事項として、社長や担当役員が強力なリーダーシップを発揮して推進することが成功への絶対条件です。

学習を評価する人事制度を導入する

従業員が時間と労力をかけて新しいスキルを習得しても、それが全く評価されなければ、学習へのモチベーションは続きません。「頑張って学んでも意味がない」と感じさせてしまっては、制度は形骸化します。そこで重要になるのが、学習の成果を公正に評価し、処遇に反映させる人事制度の導入です。

学習を評価する仕組みには、以下のようなものが考えられます。

- スキルベースの評価・報酬制度: 従来の役職や勤続年数に基づく評価だけでなく、習得したスキルの市場価値や社内での重要度に応じて、手当を支給したり、昇給・昇格の要件に組み込んだりします。これにより、「学べば報われる」というインセンティブが明確になります。

- 目標管理制度(MBO)への組み込み: 個人の目標設定において、スキル習得に関する目標(例:〇〇の資格を取得する、△△の研修を修了する)を設定し、その達成度を人事評価の一環として正式に評価します。

- 社内公募制度の活性化: DX関連の新規プロジェクトや新しいポジションを立ち上げる際に、社内公募を実施します。リスキリングで必要なスキルを習得した従業員が、自らの意思で新しいキャリアに挑戦できる機会を提供することで、学習の目的意識がより明確になります。

- 表彰制度: DXプロジェクトで顕著な成果を上げた個人やチーム、積極的に学び他の従業員に良い影響を与えた人物などを、全社の場で表彰します。これにより、ロールモデルが生まれ、他の従業員の学習意欲を刺激します。

重要なのは、リスキリングを「自己啓発」や「ボランティア」ではなく、「会社の期待に応えるための公式な活動」として位置づけることです。人事制度との連動は、その会社の価値観を従業員に示す最も強力なメッセージとなります。

従業員の学習意欲を高める仕組みを作る

いくら素晴らしい学習環境や人事制度を用意しても、従業員自身に「学びたい」という意欲がなければ、リスキリングは進みません。従業員の学習意欲を内発的に引き出すための工夫が不可欠です。

学習意欲を高める仕組みの具体例は以下の通りです。

- 「Why」の丁寧な説明: なぜこのスキルを学ぶ必要があるのか、そのスキルが会社の未来と自分のキャリアにとってどのように役立つのかを、一人ひとりが納得できるよう丁寧に説明します。一方的な押し付けではなく、対話を通じて個人のキャリア志向と会社の方向性をすり合わせることが重要です。

- 学習コミュニティの醸成: 前述の通り、同じ目標を持つ仲間との繋がりは、学習を継続する上で大きな支えとなります。学習進捗を共有したり、分からないことを教え合ったりするコミュニティを活性化させることで、「一人じゃない」という安心感と、仲間から刺激を受ける好循環が生まれます。

- 学習成果の発表会: 定期的に、リスキリングで学んだことを活かして業務改善や新しい取り組みを行った成果を発表する場を設けます。成功体験を共有することで、発表者は達成感を得られ、聴衆は「自分もやってみよう」という刺激を受けます。

- ゲーミフィケーションの導入: 学習の進捗に応じてバッジを付与したり、学習時間や修了講座数でランキングを表示したりするなど、ゲームの要素を取り入れることで、楽しみながら学習を進めることができます。

従業員を「学習させる対象」と見るのではなく、「共に未来を創るパートナー」として尊重し、その成長を心から応援する姿勢が、組織全体の学習意欲を高める鍵となります。

継続的に学習できる環境を整備する

デジタル技術の世界は日進月歩であり、一度スキルを学んだら終わり、ではありません。今日学んだ最先端の知識が、数年後には時代遅れになっている可能性も十分にあります。したがって、DXリスキリングは一度きりのイベントではなく、組織全体が常に学び続ける「ラーニングオーガニゼーション(学習する組織)」へと進化していくプロセスと捉えるべきです。

継続的な学習環境を整備するためには、以下の点が重要です。

- 学習プラットフォームの常設: 最新のコンテンツが随時アップデートされるeラーニングプラットフォームなどを導入し、従業員がいつでも好きな時に、必要な知識にアクセスできる環境を提供します。

- ナレッジシェアリングの文化醸成: 従業員が学んだ知識やスキル、実践から得たノウハウを、組織全体で共有する文化を育みます。社内Wikiを整備したり、定期的に勉強会を開催したりして、個人の「暗黙知」を組織の「形式知」へと転換していく仕組みを作ることが重要です。

- アンラーニング(学びほぐし)の奨励: 新しいことを学ぶためには、時に古い成功体験や固定観念を捨て去る「アンラーニング」が必要です。過去のやり方に固執せず、常に新しいやり方を模索し、変化を前向きに受け入れるマインドセットを組織全体で奨励します。

- フィードバックと改善のサイクル: リスキリングの施策は、定期的にその効果を検証し、従業員からのフィードバックを収集して、常により良いものへと改善していく必要があります。PDCAサイクルを回し続けることで、学習環境そのものが進化し続けます。

学びが日常の風景となるような組織文化を創造すること。これこそが、変化の激しい時代を勝ち抜くための、最も持続可能な競争力となるのです。

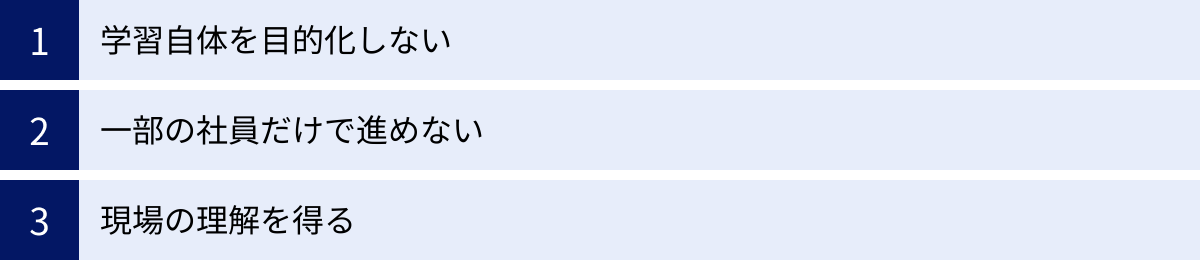

DXリスキリングで失敗しないための注意点

DXリスキリングは多くのメリットをもたらす一方で、進め方を誤ると大きなコストと時間を浪費し、期待した成果が得られないまま頓挫してしまうリスクもあります。ここでは、多くの企業が陥りがちな失敗パターンを挙げ、それを避けるための3つの重要な注意点を解説します。

学習自体を目的化しない

DXリスキリングにおいて最も陥りやすい罠の一つが、「学習すること」そのものが目的になってしまうことです。研修の実施回数、eラーニングの受講率、資格の取得者数といった指標は、進捗を測る上で分かりやすく、担当者としてはつい追い求めたくなります。しかし、これらの指標はあくまでプロセスであり、ゴールではありません。

- 失敗パターン:

- 人事部が「今年は全社員のeラーニング受講率80%達成」をKPIに設定。従業員は評価のために動画をただ流し見するだけで、内容は頭に入っていない。

- 「データサイエンティスト資格取得者〇名」という目標を掲げ、従業員は試験勉強に没頭。しかし、資格取得後、その知識を活かすプロジェクトや業務がなく、スキルは宝の持ち腐れとなる。

- 経営層への報告会で、「これだけの研修を実施し、これだけの人数が受講しました」という活動報告だけで満足してしまう。

これらの状況では、多大なコストと時間をかけても、ビジネス上の成果は何も生まれません。

【対策】

DXリスキリングの真の目的は、「学んだスキルを活かして、ビジネス上の課題を解決し、具体的な成果(売上向上、コスト削減、顧客満足度向上など)に繋げること」であることを、計画段階から全関係者で徹底的に共有する必要があります。

効果測定の指標も、受講率のような「活動指標(Activity Metrics)」だけでなく、学習によって従業員の行動がどう変わり(行動変容)、それがビジネス上のKPIにどのような影響を与えたか(成果指標)を重視すべきです。例えば、「RPAスキルを学んだ従業員による業務自動化で、月間〇〇時間の工数削減を達成した」「データ分析スキルを学んだマーケターの施策により、コンバージョン率が〇%向上した」といった、ビジネスインパクトに焦点を当てた評価を導入することが極めて重要です。常に「何のために学ぶのか?」という問いを持ち続けることが、学習の目的化を防ぐ鍵となります。

一部の社員だけで進めない

DXは、情報システム部門や新設されたDX推進室といった、一部の専門部署だけで成し遂げられるものではありません。彼らがどれだけ優れた技術や知識を持っていても、事業の現場を深く理解している事業部門の協力なしには、真に価値のある変革は起こせません。

- 失敗パターン:

- DX推進室が、現場の意見を聞かずに最新のAIツールを導入。しかし、現場の業務フローに合わず、使い方も難しいため、誰にも使われないまま放置される。

- 「DXはIT部門の仕事」という意識が社内に蔓延。事業部門はDX推進室に課題を丸投げするだけで、自ら変革しようという当事者意識が育たない。

- リスキリングの対象を、一部のITエリートや若手社員に限定。他の多くの従業員は「自分たちには関係ない」と傍観者になり、全社的な変革の機運が生まれない。

このような「サイロ化」した取り組みは、部分最適には繋がるかもしれませんが、全社的なトランスフォーメーションには決して結びつきません。

【対策】

DXリスキリングは、「全員参加」が原則です。もちろん、学ぶスキルのレベルや内容は、役割に応じて異なります。しかし、「全社員が身につけるべきデジタルリテラシー」の底上げを図り、組織全体でDXに対する共通認識と共通言語を持つことが不可欠です。

特に、事業部門のキーパーソンを早期に巻き込むことが成功の鍵です。彼らは現場の課題や顧客のニーズを最もよく知る存在です。彼らにデジタル技術の可能性を理解してもらい、DX推進室のメンバーと協働して課題解決に取り組む体制を築くことが重要です。事業部門の人間が「自分たちの課題を、自分たちの手で、デジタルを使って解決する」というマインドを持つことで、DXは初めて現場に根付き、全社的なムーブメントへと発展していきます。一部の専門家による「テクノロジー主導」ではなく、全社員による「課題解決主導」のアプローチを徹底しましょう。

現場の理解を得る

DXリスキリングを推進する上で、意外な障壁となるのが「現場の抵抗」です。特に、学習対象となった従業員の直属の上司(ミドルマネジメント層)や同僚の理解と協力が得られないケースは少なくありません。

- 失敗パターン:

- 従業員がリスキリングのために業務時間中に学習しようとすると、上司から「そんなことより目の前の仕事をやれ」「チームの目標が未達になったらどうするんだ」とプレッシャーをかけられる。

- あるメンバーが研修で不在にすることで、他のチームメンバーの業務負荷が増大。「あの人だけ楽をしてずるい」といった不満が生まれ、チーム内の人間関係が悪化する。

- 変化を好まないベテラン社員が、「今のやり方で問題ない」「新しいツールは面倒だ」と非協力的な態度を取り、新しい取り組みの導入を妨げる。

従業員は、会社の指示と現場のプレッシャーとの板挟みになり、学習に集中できず、精神的に疲弊してしまいます。

【対策】

現場の理解を得るためには、丁寧なコミュニケーションと仕組みづくりが不可欠です。

- ミドルマネジメントへの働きかけ: DXリスキリングの成否は、現場の管理職であるミドルマネジメント層にかかっていると言っても過言ではありません。彼ら自身をリスキリングの重要な対象者と位置づけ、なぜDXが必要なのか、部下の成長がチームや会社全体にどのようなメリットをもたらすのかを、経営層や人事部が直接、繰り返し説明する必要があります。彼らが「部下を育てること」を自らの重要なミッションとして認識し、学習を支援する側に回ってくれるかどうかが大きな分かれ目です。

- 業務負荷への配慮: 従業員が学習時間を確保するにあたり、周囲の負担が過大にならないような配慮が必要です。一時的な人員の補充や、チーム全体で業務を分担・効率化するなどの対策を、会社主導で検討・実行することが求められます。

- スモールサクセスの共有: リスキリングによって生まれた小さな成功事例(「〇〇さんがRPAで業務を自動化してくれたおかげで、チーム全体の残業が減った」など)を、積極的に社内で共有します。学習が個人のためだけでなく、チームや組織全体のためになるということを具体的な事実で示すことで、周囲の見る目が変わり、協力的な雰囲気が醸成されていきます。

DXリスキリングは、学習者本人だけの努力で成り立つものではありません。経営層のリーダーシップのもと、学習者を支える現場の理解と協力を得て、初めて成功へと繋がるのです。

DXリスキリングに活用できるおすすめ研修サービス6選

DXリスキリングを自社だけで完結させるのは容易ではありません。特に専門的なスキルに関しては、外部の高品質な研修サービスを活用するのが効率的かつ効果的です。ここでは、DX人材育成で多くの企業に利用されている、代表的な法人向け研修サービスを6つ紹介します。各サービスの特徴を比較し、自社のニーズに合ったものを選ぶ際の参考にしてください。

(情報は記事執筆時点のものです。最新の情報は各サービスの公式サイトをご確認ください。)

| サービス名 | 主な特徴 | 学べるスキルの中心 |

|---|---|---|

| Aidemy Business | AI・DX領域に特化。200以上の豊富な講座。学習状況の可視化・管理機能が充実。 | AI(機械学習、ディープラーニング)、データ分析、Python、DXリテラシー |

| SIGNATE | 実践的なPBL(課題解決型学習)と国内最大級のデータサイエンスコンペティションが特徴。 | データサイエンス、AI開発、デジタル実装スキル |

| キカガク for Business | AI・機械学習分野に強み。分かりやすい講義と丁寧なサポート。JDLA認定プログラム多数。 | AI、機械学習、データサイエンス、Python、数学 |

| Udemy Business | 世界最大級のオンライン学習プラットフォーム。IT・ビジネスなど幅広い分野の講座が学び放題。 | プログラミング、クラウド、マーケティング、リーダーシップなど多岐にわたる |

| Coursera for Business | スタンフォード大学など海外トップ大学やGoogle、IBMなど企業の講座が受講可能。 | 最先端のテクノロジー、データサイエンス、ビジネス、グローバルスキル |

| TechAcademy | 現役エンジニアによるマンツーマンのメンタリングサポートが特徴。挫折させない仕組み。 | プログラミング(Web、アプリ)、デザイン、マネジメント |

① Aidemy Business

Aidemy Businessは、AI/DX領域に特化したオンライン学習プラットフォームです。AI開発やデータ分析、Pythonプログラミングといった専門的な内容から、全社員向けのDXリテラシー講座まで、200を超える豊富なコースが用意されています。動画講義と演習(プログラミング実行環境)がブラウザ上で完結するため、環境構築の手間なくすぐに学習を始められるのが特徴です。また、管理者向けの機能が充実しており、従業員の学習進捗や習熟度をダッシュボードで一元管理できるため、企業の人材育成計画と連動させやすいというメリットがあります。(参照:株式会社アイデミー公式サイト)

② SIGNATE

SIGNATEは、実践的なスキル育成に強みを持つサービスです。特徴的なのは、実社会の課題をテーマにしたPBL(Project-Based Learning/課題解決型学習)形式のオンライン講座「SIGNATE Quest」と、国内最大級のデータサイエンスコンペティションプラットフォームです。座学で知識をインプットするだけでなく、コンペティションを通じて実際のデータと向き合い、他の参加者とスキルを競い合いながら実践力を磨くことができます。「本当に使えるスキル」を身につけさせたい企業に適しています。(参照:株式会社SIGNATE公式サイト)

③ キカガク for Business

キカガク for Businessは、AI・機械学習・データサイエンス分野の教育に定評のあるサービスです。「文系でもわかる」をコンセプトにした分かりやすい講義が特徴で、数学の基礎から丁寧に解説してくれるため、初学者でも安心して学習を進められます。日本ディープラーニング協会(JDLA)のE資格・G検定の認定プログラムも提供しており、資格取得を目標とした体系的な学習が可能です。研修後の成果発表会までサポートするなど、手厚い支援体制も魅力です。(参照:株式会社キカガク公式サイト)

④ Udemy Business

Udemy Businessは、世界最大級のオンライン学習プラットフォーム「Udemy」の法人向けサービスです。最大の特徴は、その圧倒的な講座数とジャンルの幅広さです。IT・開発、データサイエンスといったDX関連スキルはもちろん、ビジネススキル、リーダーシップ、デザイン、マーケティングなど、21,000以上の高品質な講座が学び放題となります。各分野の専門家が作成した最新のコンテンツが随時追加されるため、従業員の多様な学習ニーズに一つのプラットフォームで応えることができます。(参照:Udemy, Inc.公式サイト)

⑤ Coursera for Business

Coursera for Businessは、スタンフォード大学やミシガン大学といった海外のトップ大学や、Google、IBM、Metaといった世界的なテクノロジー企業が提供する最先端の講座をオンラインで受講できるサービスです。グローバルスタンダードの知識やスキルを体系的に学ぶことができ、専門分野を深く掘り下げる「専門講座」や、学位取得を目指すプログラムも提供されています。英語の講座が多いですが、日本語字幕が付いているものも増えており、グローバルな視点を持つ人材を育成したい企業にとって非常に価値のある選択肢です。(参照:Coursera Inc.公式サイト)

⑥ TechAcademy

TechAcademyは、プログラミングやアプリ開発を中心に、挫折させない学習サポートに強みを持つオンラインスクールです。最大の特徴は、通過率10%の選考をクリアした現役エンジニアが、週2回のマンツーマンメンタリングで学習を徹底的にサポートしてくれる点です。チャットでの質問にも迅速に対応してくれるため、学習中に出てきた疑問をすぐに解消できます。一人では学習が続かない従業員や、確実にスキルを習得させたい場合に非常に有効なサービスです。(参照:キラメックス株式会社公式サイト)

DXリスキリングで活用できる補助金・助成金

DXリスキリングの実施には一定のコストがかかりますが、国や自治体が提供する補助金・助成金を活用することで、企業の負担を大幅に軽減できます。これらの制度を賢く利用し、効果的な人材投資を行いましょう。ここでは、代表的な制度を2つ紹介します。

(制度内容は変更される可能性があるため、申請を検討する際は必ず管轄機関の公式サイトで最新情報をご確認ください。)

人材開発支援助成金

人材開発支援助成金は、厚生労働省が管轄する制度で、事業主が従業員に対して職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための訓練などを実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するものです。この助成金には複数のコースがありますが、DXリスキリングに特に関連が深いのが以下のコースです。

- 人への投資促進コース: DXやデジタル化に対応するための訓練、高度デジタル人材の育成を目的とした訓練などが重点的な助成対象となっています。eラーニングによる訓練や、サブスクリプション型の研修サービスも対象となる場合があります。

- 助成内容: 訓練にかかった経費の一部(経費助成)と、訓練期間中に支払った賃金の一部(賃金助成)が支給されます。助成率は企業の規模(中小企業か大企業か)や訓練内容によって異なりますが、例えば中小企業の場合、経費助成で最大75%の助成が受けられる場合があります。

- ポイント: 訓練計画届を訓練開始日の1ヶ月前までに労働局へ提出する必要があるなど、事前の手続きが重要です。

この他にも、「事業展開等リスキリング支援コース」など、企業の状況に応じて活用できるコースがあります。自社の目的や計画に合わせて、最適なコースを選択することが重要です。

(参照:厚生労働省公式サイト)

DXリスキリング助成金(東京都)

DXリスキリング助成金は、東京都が独自に実施している制度で、都内の中小企業等が従業員に対してDXに関連する職業訓練(研修)を実施する際に、その経費の一部を助成するものです。デジタル技術を活用して事業の変革を目指す都内企業を支援することを目的としています。

- 対象事業者: 都内に本社または主たる事業所がある中小企業等。

- 助成対象経費: 民間の教育機関等が提供する研修の受講料や、eラーニングの利用料などが対象です。

- 助成額・助成率: 助成対象経費の3分の2(助成限度額は従業員1人あたり最大32万円など、条件により変動)。

- ポイント: 助成対象となる訓練(研修)の内容が、DXに関するものであることが要件となります。申請にあたっては、どのようなDXの取り組みのために、どのようなスキルを習得させるのかを明確にする必要があります。

東京都以外にも、各道府県や市区町村が独自に同様の助成金・補助金制度を設けている場合があります。自社の所在地を管轄する自治体の商工労働部局や産業振興財団などのウェブサイトを確認してみることをお勧めします。

(参照:公益財団法人東京しごと財団公式サイト)

これらの公的支援制度を最大限に活用することで、DXリスキリングへの投資ハードルを下げ、より積極的かつ大規模な人材育成に取り組むことが可能になります。

まとめ:DXリスキリングで変化に対応できる組織へ

本記事では、DXリスキリングの基本概念から、その重要性、具体的な進め方、成功のポイント、そして学ぶべきスキルや活用できる外部リソースまで、包括的に解説してきました。

改めて要点を整理すると、DXリスキリングとは、デジタル技術による急激な事業環境の変化に対応するため、企業が主導して、従業員が将来的に必要となる新しいスキルを習得する戦略的な取り組みです。深刻化するDX人材不足への対応、変化への俊敏な適応、そして生産性と競争力の強化という観点から、その重要性はますます高まっています。

DXリスキリングを成功させるためには、単に研修を導入するだけでなく、

- 現状のスキルを可視化し、

- DX戦略に基づいて必要なスキルを定義し、

- 個別の学習ロードマップを作成し、

- 多様な学習プログラムを実施し、

- 実践の場を提供して効果測定を行う

という5つのステップを、PDCAサイクルを回しながら着実に実行することが不可欠です。

そして、その取り組みを真に成功へと導くためには、経営層の強力なリーダーシップのもと、学習成果を評価する人事制度を導入し、従業員の学習意欲を高め、継続的に学べる環境を整備することが鍵となります。学習自体を目的化せず、全社を巻き込み、現場の理解を得ながら進めることで、失敗のリスクを最小限に抑えることができます。

DXリスキ’リングへの投資は、短期的なコストではなく、企業の未来を創るための最も重要な先行投資です。従業員一人ひとりが成長を実感し、新しいスキルを武器に自信を持って変化に立ち向かう。そんな「学習する組織」への変革こそが、DXの本質であり、予測困難な時代を生き抜くための唯一の確かな道筋と言えるでしょう。

この記事が、貴社のDXリスキリング推進の一助となれば幸いです。まずは自社の現状把握から、小さな一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。