デジタルトランスフォーメーション(DX)が企業の持続的成長に不可欠な経営課題となる中、その推進を担う人材の需要は急速に高まっています。しかし、「DXを何から始めればいいかわからない」「ITと経営の両方を理解できる人材がいない」といった課題を抱える企業は少なくありません。

こうした状況で注目を集めているのが「DXアドバイザー」という資格です。この資格は、DXに関する体系的な知識を証明し、企業内でDXを推進したり、顧客に適切な助言を行ったりする専門家としての第一歩となります。

本記事では、DXアドバイザー資格の概要から、試験の難易度、具体的な勉強方法、そして資格取得後のキャリアパスまで、あらゆる情報を網羅的に解説します。DXに関心のある初学者から、すでに実務でDXに携わっている担当者、企業の経営層の方まで、本資格の全体像を深く理解するための一助となれば幸いです。

目次

DXアドバイザーとは

現代のビジネス環境において、DX(デジタルトランスフォーメーション)は単なるITツールの導入に留まらず、企業のビジネスモデルや組織文化そのものを変革する重要な経営戦略として位置づけられています。この変革を円滑に進めるためには、経営の視点とITの知識を併せ持ち、両者の架け橋となる存在が不可欠です。その役割を担うのが「DXアドバイザー」です。ここでは、DXアドバイザーに求められる具体的な役割と、資格を主催する団体について詳しく解説します。

DXアドバイザーに求められる役割

DXアドバイザーの役割は、特定のIT製品を導入・設定する技術者とは一線を画します。その本質は、企業の経営課題や業務上の問題を深く理解し、デジタル技術を活用してそれらを解決に導く「伴走者」であり「翻訳者」である点にあります。

具体的に求められる役割は、以下の多岐にわたります。

1. 経営課題と現場ニーズのヒアリング・分析

DXの出発点は、技術ではなく「課題」です。DXアドバイザーはまず、経営層からは事業戦略や将来のビジョンを、現場の従業員からは日々の業務における非効率な点や困りごとを丁寧にヒアリングします。「売上を向上させたい」「コストを削減したい」といった漠然とした経営目標から、「紙の伝票処理に時間がかかりすぎる」「顧客情報が部署ごとに散在している」といった具体的な業務課題まで、あらゆる情報を収集・整理し、DXによって解決すべき本質的な問題点を特定します。

2. DX戦略の立案支援

特定された課題に基づき、DXアドバイザーは具体的な解決策を検討し、DX戦略の立案を支援します。ここでは、単に流行のツールを提案するのではなく、企業の規模、業種、文化、予算といった制約条件を考慮した上で、実現可能で効果的なロードマップを描くことが求められます。例えば、中小企業に対して、いきなり大規模な基幹システム(ERP)の導入を勧めるのではなく、まずはクラウド会計ソフトやコミュニケーションツールといったスモールスタートを提案し、段階的にDXを進めていく計画を立てる、といったアプローチが重要になります。

3. 最適なITツール・サービスの選定支援

世の中には無数のITツールやサービスが存在します。DXアドバイザーは、CRM(顧客関係管理)、SFA(営業支援システム)、MA(マーケティングオートメーション)、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)、クラウドストレージなど、様々なツールの特徴やメリット・デメリットを理解し、企業の課題や目的に最も合致するものを中立的な立場で選定・助言します。特定のベンダーに偏らない客観的な視点が、企業の利益を最大化する上で極めて重要です。

4. 導入・定着のサポートと効果測定

ツールの導入はゴールではなく、スタートです。導入後の定着こそがDX成功の鍵を握ります。DXアドバイザーは、導入プロジェクトの進行管理を支援したり、従業員向けの研修会を企画・実施したりすることで、新しいツールや業務プロセスが現場にスムーズに浸透するようサポートします。また、導入前に設定したKPI(重要業績評価指標)に基づき、「業務時間が月間で〇〇時間削減された」「見込み顧客の獲得数が〇〇%増加した」といった効果を定量的に測定し、経営層に報告するとともに、さらなる改善策を提案する役割も担います。

5. DXマインドの醸成と組織文化の変革促進

DXが失敗する大きな要因の一つに、従業員の抵抗や無関心が挙げられます。DXアドバイザーは、DXの重要性やメリットを社内全体に分かりやすく伝え、「やらされるDX」から「自分たちで進めるDX」へと意識を変革させるための啓蒙活動を行います。成功事例を共有したり、DXに関する勉強会を開催したりすることを通じて、組織全体に前向きな変化の機運を醸成していくことも、重要な役割の一つです。

このように、DXアドバイザーは技術的な専門知識だけでなく、経営的な視点、コミュニケーション能力、プロジェクト推進能力など、複合的なスキルが求められる専門職と言えます。

資格を主催する日本DXアドバイザー協会について

「DXアドバイザー認定試験」を主催しているのは、一般社団法人 日本DXアドバイザー協会(DXA)です。この協会は、日本国内、特にリソースが限られがちな中小企業におけるDXの推進を強力に支援することを目的として設立されました。

協会の公式サイトによると、その主な活動内容は以下の通りです。

- DX人材の育成と認定: DXアドバイザー認定試験の実施を通じて、DX推進に必要な知識とスキルを持つ人材を育成し、その能力を客観的に証明する仕組みを提供しています。これにより、企業は安心してDXの相談ができる専門家を見つけやすくなります。

- 知識・ノウハウの共有: 公式テキストやeラーニング教材の開発・提供、セミナーやイベントの開催を通じて、最新のDX動向や実践的なノウハウを広く共有しています。これにより、資格取得者やDXに関心を持つ人々が継続的に学び続けられる環境を整備しています。

- コミュニティの形成: 資格取得者や会員が集うコミュニティを運営し、アドバイザー同士の情報交換や協業を促進しています。特定の業界のDX事例や、ツール導入時の注意点など、実務に直結する生きた情報を交換する場として機能しており、個々のアドバイザーの能力向上に繋がっています。

協会の根底にあるのは、「DXは一部の大企業だけのものではなく、日本の全企業の成長に不可欠なものである」という思想です。特に、IT専門の部署を持たない中小企業にとって、外部の専門家の助言はDX成功の大きな後押しとなります。日本DXアドバイザー協会は、そうした企業の良き相談相手となる「DXアドバイザー」を全国に育成・輩出することで、日本経済全体の活性化に貢献することを目指しています。

したがって、DXアドバイザー資格は、単なる知識レベルを測る試験ではなく、この協会の理念に共感し、企業のDX推進に貢献したいという意欲を持つ人々にとって、その第一歩を踏み出すための重要なパスポートと言えるでしょう。

(参照:一般社団法人 日本DXアドバイザー協会 公式サイト)

DXアドバイザー認定試験の概要

DXアドバイザー資格を取得するためには、一般社団法人 日本DXアドバイザー協会が実施する認定試験に合格する必要があります。試験を受けるにあたり、その形式や内容、費用などを事前に正確に把握しておくことは、効率的な学習計画を立てる上で非常に重要です。ここでは、DXアドバイザー認定試験の具体的な概要を、公式サイトの情報を基に詳しく解説します。

まず、試験の主要な項目を一覧表にまとめます。

| 項目 | 詳細 | 参照元 |

|---|---|---|

| 試験形式 | CBT(Computer Based Testing)方式、四肢択一式 | 一般社団法人 日本DXアドバイザー協会 公式サイト |

| 問題数 | 60問 | 一般社団法人 日本DXアドバイザー協会 公式サイト |

| 試験時間 | 60分 | 一般社団法人 日本DXアドバイザー協会 公式サイト |

| 出題範囲 | DXの基礎、ビジネストレンド、主要テクノロジー、法律・セキュリティ 等 | 一般社団法人 日本DXアドバイザー協会 公式サイト |

| 受験資格 | 特になし(学歴・国籍・年齢・実務経験不問) | 一般社団法人 日本DXアドバイザー協会 公式サイト |

| 受験料 | 11,000円(税込) ※2024年時点の情報 | 一般社団法人 日本DXアドバイザー協会 公式サイト |

| 試験日程 | 通年(年末年始等を除く) | 一般社団法人 日本DXアドバイザー協会 公式サイト |

| 試験会場 | 全国のCBTテストセンター | 一般社団法人 日本DXアドバイザー協会 公式サイト |

以下で、各項目についてさらに詳しく掘り下げていきます。

試験形式と出題範囲

試験形式

DXアドバイザー認定試験は、CBT(Computer Based Testing)方式で実施されます。これは、全国に設置された専用のテストセンターに行き、そこに用意されたコンピュータを使って解答する試験形式です。紙のマークシートではなく、マウス操作で画面上の選択肢をクリックして回答します。

- 問題形式: すべて四肢択一式です。4つの選択肢の中から、最も適切なものを1つ選びます。

- 問題数: 全60問です。

- 試験時間: 60分間です。

1問あたり1分という計算になり、じっくり考える時間的余裕はあまりありません。問題文を素早く正確に読み取り、瞬時に知識を引き出して解答するスピード感が求められます。

出題範囲

試験の出題範囲は、公式テキストである「DXアドバイザー Pocket Book」の内容に準拠しています。その範囲は非常に広く、DXを多角的に理解するために必要な知識が網羅されています。主な出題分野は以下の通りです。

- DXの基礎知識:

- DXの定義、重要性、歴史的背景

- 経済産業省の「DX推進ガイドライン」や「DXレポート」の要点

- DXとデジタイゼーション、デジタライゼーションの違い

- DX推進における課題と成功のポイント

- ビジネストレンドと関連知識:

- デザイン思考、アジャイル開発、リーンスタートアップといった開発・思考法

- サブスクリプション、シェアリングエコノミーなどの新しいビジネスモデル

- マーケティングの基礎(3C分析、SWOT分析、マーケティングファネルなど)

- 会計・財務の基礎知識(損益計算書、貸借対照表など)

- 主要なデジタル技術:

- AI(人工知能): 機械学習、ディープラーニングの概要とビジネス応用例

- IoT(モノのインターネット): センサー技術、データ収集・活用の仕組み

- クラウドコンピューティング: SaaS、PaaS、IaaSの違いとメリット

- 5G(第5世代移動通信システム): 特徴(高速大容量、高信頼・低遅延、多数同時接続)

- ビッグデータ: データの種類と分析手法の概要

- その他、RPA、ブロックチェーン、AR/VRなどの基本概念

- 情報セキュリティと関連法規:

- サイバー攻撃の種類(マルウェア、ランサムウェア、標的型攻撃など)と対策

- 情報セキュリティマネジメントの考え方

- 個人情報保護法、特定商取引法、著作権法など、DX推進に関連する法律の基礎知識

このように、技術的な側面に偏るのではなく、ビジネス戦略や法律といった非技術的な分野まで幅広くカバーしているのが、この試験の大きな特徴です。DXアドバイザーには、技術者と経営者をつなぐ「翻訳者」としての役割が期待されていることが、この出題範囲からも読み取れます。

受験資格

DXアドバイザー認定試験の大きな魅力の一つは、受験資格に一切の制限がないことです。学歴、国籍、年齢、そして実務経験の有無を問わず、誰でも受験することができます。

これは、「これからDXについて学びたい」と考えている学生や社会人初学者から、自身の知識を体系的に整理し、客観的な証明を得たいと考えている経験豊富なビジネスパーソンまで、非常に幅広い層に門戸が開かれていることを意味します。IT業界での経験がない方や、文系出身の方でも、意欲さえあれば挑戦できる資格です。

受em料

2024年時点での受験料は、11,000円(税込)です。

支払い方法は、受験申し込みを行うCBTソリューションズのウェブサイトにて、クレジットカード決済やコンビニ・Pay-easy決済などが利用できます。

なお、一度支払った受験料は返金されないため、申し込みの際は日程などを十分に確認する必要があります。また、領収書も同ウェブサイトから発行可能です。

(参照:株式会社CBT-Solutions 受験者様向けサイト)

試験日程と会場

試験日程

CBT方式の利点を活かし、DXアドバイザー認定試験は通年で実施されています(年末年始などの特定期間を除く)。決まった試験日が年に数回しかない国家資格などとは異なり、自分の学習の進捗状況や仕事の都合に合わせて、好きなタイミングで受験日を予約できます。

「学習が完了したから来週受けよう」といった柔軟なスケジュール設定が可能なため、多忙な社会人にとっても受験しやすい試験と言えるでしょう。

試験会場

試験会場は、CBTソリューションズが運営する全国47都道府県のテストセンターです。主要都市はもちろん、地方にも会場が設置されているため、多くの人が自宅や職場の近くで受験できます。

具体的な会場の空き状況や予約は、CBTソリューションズの受験者向けウェブサイトから確認・手続きを行います。希望する日時や会場は先着順で埋まっていくため、受験を決めたら早めに予約することをおすすめします。

申し込みから受験、そして結果発表までの流れは以下のようになります。

- 受験者情報登録: CBTソリューションズのサイトでIDとパスワードを登録。

- 受験予約: ログイン後、試験(DXアドバイザー認定試験)を選択し、希望の会場と日時を予約。

- 支払い: 受験料の支払い手続きを完了させる。

- 受験: 予約日時に指定のテストセンターへ行き、本人確認書類を提示して受験。

- 結果発表: 試験終了後、その場でコンピュータの画面に合否が表示されます。 すぐに結果がわかるため、長期間待つ必要がないのもCBT方式のメリットです。合格者には後日、デジタル証明である「オープンバッジ」が発行されます。

DXアドバイザー認定試験の難易度と合格率

資格取得を検討する際に最も気になる点の一つが、その「難易度」でしょう。DXアドバイザー認定試験は、どの程度の学習で合格できるのか、他の資格と比較してどのような位置づけにあるのかを把握することは、学習計画を立てる上で不可欠です。ここでは、合格率、他のIT資格との比較、そして必要な勉強時間という3つの観点から、試験の難易度を客観的に分析していきます。

合格率から見る難易度

資格の難易度を測る最も直接的な指標は「合格率」です。しかし、2024年現在、主催者である日本DXアドバイザー協会は、DXアドバイザー認定試験の公式な合格率を公表していません。

公式なデータがないため、正確な数値を断定することはできませんが、SNSでの合格報告や、試験内容から推測するに、難易度はそれほど高くないと考えられています。一般的には、合格率は70%〜80%程度ではないかと推測する声が多く見られます。

この推測が正しいと仮定すると、試験の難易度は「比較的易しい」レベルに分類されます。つまり、公式テキストや教材を用いて基本的な内容をしっかりと学習すれば、多くの人が合格基準に達することができる試験と言えます。

ただし、「易しい」からといって油断は禁物です。前述の通り、出題範囲はビジネス、テクノロジー、法律と多岐にわたります。IT初学者にとっては聞き慣れない専門用語も多く登場するため、一夜漬けのような勉強で合格するのは困難です。合格するためには、広範な知識を体系的にインプットし、確実に定着させる学習プロセスが必須となります。

他のIT資格との難易度比較

DXアドバイザー資格の立ち位置をより明確にするために、他の著名なIT関連資格と難易度を比較してみましょう。ここでは、IT系資格の入門編から最難関までを並べ、DXアドバイザーがどこに位置するかを考察します。

| 資格名 | 資格区分 | 主な対象者 | 難易度(相対評価) | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| DXアドバイザー | 民間資格 | DX推進担当者、経営層、営業職など | ★★☆☆☆ | DXに関する幅広い知識を問う。ビジネス視点が強い。 |

| ITパスポート試験 | 国家資格 | 全ての社会人 | ★☆☆☆☆ | ITに関する基礎知識を網羅的に問う。社会人のIT常識を測る入門編。 |

| 基本情報技術者試験 | 国家資格 | ITエンジニア、プログラマー | ★★★☆☆ | ITの基本的な技術・理論・知識を問う。アルゴリズムやプログラミングの理解も必要。 |

| G検定 | 民間資格 | AIに関心のある全ての人 | ★★☆☆☆ | AI・ディープラーニング分野に特化。法律や倫理も含む幅広い知識が問われる。 |

| ITストラテジスト試験 | 国家資格 | 上級ITコンサルタント、CIO | ★★★★★ | 企業の経営戦略に基づくIT戦略の策定・提案能力を問う。論文形式もあり最難関レベル。 |

この比較から、DXアドバイザー認定試験の難易度は以下のように位置づけられます。

- ITパスポート試験よりは専門的: ITパスポートがITに関する「常識」を問うのに対し、DXアドバイザーは「DX推進」という特定の目的にフォーカスしており、よりビジネス実践に近い知識(デザイン思考、アジャイル、マーケティング基礎など)が求められます。そのため、ITパスポートよりは一段階上の難易度と言えるでしょう。

- 基本情報技術者試験よりは易しい: 基本情報技術者試験では、コンピュータサイエンスの基礎理論、アルゴリズム、プログラミングといった技術的な深い理解が問われます。一方、DXアドバイザーは個々の技術の詳細な仕組みよりも、「その技術をビジネスでどう活かすか」という応用的・概念的な理解が中心です。そのため、プログラミング経験のない非エンジニアにとっては、基本情報技術者試験よりも取り組みやすい内容です。

- G検定と同等レベル: G検定はAI分野に特化している点が異なりますが、ビジネスパーソン(ジェネラリスト)向けに幅広い知識を問うという点でDXアドバイザーと類似しており、難易度レベルも近いと考えられます。

- ITストラテジスト試験とは大きな差がある: ITストラテジストは、DXアドバイザーが目指す方向性の上位に位置する資格です。高度な経営分析能力や、具体的なIT戦略を策定し、数千字の論文で論述する能力が求められるため、難易度は比較になりません。

結論として、DXアドバイザー認定試験は、IT初学者がステップアップを目指すための、あるいは非IT系のビジネスパーソンがDXの基礎を固めるための、最適な難易度設定の資格と言えます。

合格に必要な勉強時間の目安

合格に必要な勉強時間は、受験者の持つ前提知識によって大きく異なります。ここでは、「IT知識がほとんどない初学者」と「ある程度のIT知識を持つ経験者」の2つのケースに分けて目安を示します。

ケース1:IT知識がほとんどない初学者(文系職種、学生など)

- 勉強時間の目安:50〜70時間

このケースでは、まずAI、IoT、クラウドといった基本的なIT用語の意味を理解するところから始める必要があります。公式テキストを読み進める中で、知らない単語に出会うたびに意味を調べながら進めるため、相応の時間がかかります。

学習計画としては、1日1〜2時間の勉強を1ヶ月〜2ヶ月程度続けるイメージです。まずはテキスト全体をざっと通読して全体像を掴み、2周目で重要用語の暗記、3周目で問題演習といったように、反復学習を行うのが効果的です。

ケース2:ある程度のIT知識を持つ経験者(IT業界勤務、情報システム部員など)

- 勉強時間の目安:20〜30時間

ITパスポートを取得済みの方や、業務でITに触れている方であれば、テクノロジー関連の分野は比較的スムーズに理解できるでしょう。学習のポイントは、自分がこれまであまり触れてこなかったビジネス戦略(デザイン思考など)やマーケティング、法律関連の知識を補強することにあります。

学習計画としては、週末にまとめて学習したり、平日の空き時間を活用したりすれば、2週間〜1ヶ月程度の短期間での合格も十分に可能です。すでに知っている分野は軽く復習する程度に留め、苦手分野に時間を集中させることが効率的な学習の鍵となります。

いずれのケースにおいても、これはあくまで一般的な目安です。大切なのは、自分のライフスタイルに合わせて無理のない学習計画を立て、継続することです。CBT方式でいつでも受験できるというメリットを活かし、自分のペースで学習を進めましょう。

DXアドバイザー資格を取得するメリット

DX人材の需要が高まる中で、DXアドバイザー資格を取得することは、個人のキャリアや業務遂行能力に多くのプラスの効果をもたらします。単に履歴書に一行追加できるだけでなく、知識の深化、スキルの客観的証明、そして信頼の獲得といった実質的な価値があります。ここでは、この資格を取得することで得られる具体的なメリットを4つの側面から詳しく解説します。

DXに関する体系的な知識が身につく

DXについて学ぼうとすると、インターネット上には情報が溢れており、「AI」「IoT」「クラウド」「ビッグデータ」といったキーワードが断片的に目に入ってきます。独学でこれらを追いかけても、知識が点在してしまい、それらがどのように連携し、ビジネス全体の変革に繋がるのかという「全体像」を掴むのは容易ではありません。

DXアドバイザー資格の学習プロセスは、この問題を解決してくれます。公式テキストやeラーニングは、DXの定義や歴史的背景から始まり、ビジネス戦略、最新テクノロジー、さらには法律やセキュリティに至るまで、DX推進に必要な知識が網羅的かつ体系的にまとめられています。

資格取得を目指して学習することで、これまで断片的だった知識が一本の線で繋がり、DXという大きなテーマを構造的に理解できるようになります。

例えば、「なぜ顧客データを収集するのか(ビッグデータ)」→「そのデータをどう分析して顧客ニーズを掴むのか(AI)」→「分析結果を基にどう営業活動を効率化するか(SFA/CRM)」→「これらのシステムをどう安全かつ低コストで運用するか(クラウド/セキュリティ)」といった一連の流れを、ビジネスの文脈の中で理解できるようになるのです。

この体系的な知識は、場当たり的な対応ではなく、長期的かつ戦略的な視点でDXを捉え、推進していくための強固な土台となります。

自分の知識レベルを客観的に証明できる

「私はDXに詳しいです」と口で言うのは簡単ですが、その「詳しさ」のレベルは人によって様々で、相手に正しく伝えるのは困難です。特に、転職活動の面接や、新しいプロジェクトのメンバー選定の場では、自己申告だけでは説得力に欠ける場合があります。

DXアドバイザー資格は、一般社団法人 日本DXアドバイザー協会という第三者機関が、あなたがDXに関する一定水準の知識を有していることを公式に認定するものです。これにより、あなたのスキルセットが客観的な基準で可視化されます。

- 履歴書や職務経歴書への記載: 採用担当者に対して、DXへの高い関心と学習意欲、そして基礎知識があることを明確にアピールできます。

- 名刺への記載: 顧客や取引先との初対面の場で、あなたがDXに関する相談ができる専門知識を持った担当者であることを瞬時に伝えることができます。

- SNSプロフィール(LinkedInなど)への記載: デジタル証明である「オープンバッジ」を掲載することで、オンライン上での専門性を効果的にアピールし、新たなビジネスチャンスに繋がる可能性もあります。

このように、資格という「形」にすることで、あなたの知識やスキルは信頼性の高い「ブランド」となり、コミュニケーションコストを削減し、スムーズな信頼関係の構築を助けてくれます。

転職やキャリアアップで有利になる可能性がある

現在、あらゆる業界の企業がDXの推進を喫緊の課題としており、その担い手となる人材を強く求めています。しかし、経済産業省の調査でも指摘されているように、DX人材は量・質ともに不足しているのが現状です。

このような状況において、DXアドバイザー資格は、転職や社内でのキャリアアップにおいて有利に働く可能性があります。

- 未経験からのIT・コンサル業界への転職: 事業会社での業務経験を持つ方がこの資格を取得すると、「ビジネスの現場」と「IT」の両方を理解できる人材として評価されやすくなります。特に、中小企業のDX支援を行うコンサルティングファームや、SaaSベンダーの営業職・カスタマーサクセス職などへの転職でアピールポイントとなります。

- 社内でのキャリアチェンジ・昇進: 所属企業内でDX推進部門が新設されたり、増員されたりする際に、自ら手を挙げるための有力な武器となります。資格取得で示した意欲と知識が評価され、プロジェクトのリーダーや中核メンバーに抜擢される可能性が高まります。

- 現職での付加価値向上: 例えば、営業職の方が資格を取得すれば、単なる製品売りから脱却し、顧客のDX課題を解決するソリューション提案が可能になります。管理部門の方が取得すれば、バックオフィス業務のDX化を主導できるようになります。

もちろん、資格だけで全てが決まるわけではなく、実務経験やコミュニケーション能力も同様に重要です。しかし、この資格は、あなたのキャリアの可能性を広げるための強力な「きっかけ」や「ブースター」として機能することは間違いありません。

顧客や社内からの信頼を得やすい

DXプロジェクトを成功させるためには、多くのステークホルダー(関係者)の協力が不可欠です。しかし、立場や知識レベルが異なる人々の間で円滑なコミュニケーションをとるのは、しばしば困難を伴います。

DXアドバイザー資格で得られる体系的な知識は、このコミュニケーションの壁を取り払う「共通言語」としての役割を果たします。

- 対顧客: 顧客企業の経営者や担当者に対してDX関連の提案を行う際、資格を持っていることで専門家としての説得力が増します。専門用語を分かりやすく解説し、相手の課題に寄り添った提案ができるため、「この人になら安心して任せられる」という信頼感に繋がります。

- 対経営層: 社内でDX予算を獲得したり、新たな取り組みの承認を得たりする際に、経営陣が理解できる言葉で、DXの投資対効果やビジネスインパクトを論理的に説明できるようになります。

- 対エンジニア: 技術部門のエンジニアと会話する際に、AIやクラウドなどの基本的な仕組みを理解していることで、より具体的で建設的な議論が可能になります。ビジネス要件を技術要件に「翻訳」する橋渡し役を担うことができます。

- 対現場従業員: 新しいシステムやツールを導入する際、現場の従業員の不安や疑問に対し、なぜこれが必要なのか、導入すると何がどう良くなるのかを丁寧に説明し、納得感を持って協力してもらえるようになります。

このように、異なる背景を持つ人々の間に立ち、それぞれの言語を理解し、プロジェクト全体の方向性を一つにまとめる上で、DXアドバイザーの知識と資格は絶大な効果を発揮します。これが、円滑なプロジェクト推進と、周囲からの信頼獲得に直結するのです。

DXアドバイザー資格のデメリットや注意点

DXアドバイザー資格には多くのメリットがある一方で、取得を検討する上で知っておくべきデメリットや注意点も存在します。これらの点を事前に理解しておくことは、資格取得後のミスマッチを防ぎ、「こんなはずではなかった」という後悔を避けるために重要です。ここでは、資格の現実的な側面を4つのポイントに分けて解説します。

民間資格で国家資格ではない

まず認識しておくべき最も重要な点は、DXアドバイザーは一般社団法人が認定する「民間資格」であり、国が法律に基づいて認定する「国家資格」ではないということです。

これは、具体的に以下のような意味合いを持ちます。

- 独占業務がない: 弁護士や税理士のような国家資格には、その資格を持つ者しか行うことができない「独占業務」が法律で定められています。しかし、民間資格であるDXアドバイザーには、そうした独占業務は存在しません。つまり、「DXアドバイザーの資格がなければDXの助言をしてはいけない」ということはなく、資格がなくてもDXコンサルティングを行うことは可能です。

- 社会的認知度や権威性: ITストラテジスト試験や基本情報技術者試験といった情報処理推進機構(IPA)が実施する国家資格と比較すると、一般社会における知名度や公的な権威性は現時点では劣る可能性があります。企業の人事評価制度や採用基準において、国家資格と同等に扱われるとは限りません。

このため、資格の価値は、「資格があるから偉い」のではなく、「資格を通じて得た知識をいかに実務で活用し、成果を出せるか」という保有者自身の能力に大きく依存します。 資格をゴールとして捉えるのではなく、あくまで自身のスキルセットを補強し、アピールするための一つのツールとして位置づけることが肝要です。

実務経験が伴わないと評価されにくい

資格試験は、ペーパーテストで知識量を測るものがほとんどです。DXアドバイザー認定試験も例外ではなく、合格は「DXに関する体系的な知識を持っていること」の証明にはなりますが、「DXプロジェクトを成功に導く実践的な能力があること」を直接証明するものではありません。

このため、資格だけを取得しても、それに見合う実務経験が伴っていなければ、転職市場や実務の現場で高く評価されにくいという現実があります。いわゆる「ペーパーライセンス」の状態では、以下のような課題に直面する可能性があります。

- 面接での評価: 転職の面接で「資格を持っています」とアピールしても、「では、その知識を使って具体的にどのような成果を出しましたか?」という実践的な問いに答えられなければ、評価には繋がりません。

- 実務での壁: 実際にDXプロジェクトを担当した際に、知識だけでは解決できない予期せぬトラブルや、複雑な人間関係の調整、予算管理といった現実に直面し、うまく立ち回れない可能性があります。

この注意点を克服するためには、資格取得をスタートラインと捉え、積極的に実務経験を積む意識が不可欠です。例えば、現在の職場で「業務フローのここを、このツールを使えば改善できるのではないか」と小さな提案から始めてみる、社内のDX関連の勉強会やプロジェクトに積極的に参加する、といった行動を起こすことが重要です。学んだ知識を実践で使い、試行錯誤を繰り返す中で初めて、本当の意味での「活きたスキル」となるのです。

比較的新しい資格で知名度がまだ高くない

DXアドバイザー認定試験は、DXという比較的新しい概念に対応して生まれた資格です。そのため、長い歴史を持つ簿記検定やTOEIC、あるいはIT業界で広く認知されている基本情報技術者試験などと比較すると、現時点での社会的な知名度はまだ限定的と言わざるを得ません。

これにより、以下のような状況が起こり得ます。

- 相手に価値を説明する必要がある: 名刺や履歴書に記載しても、面接官や取引先の相手が「DXアドバイザーとは何ですか?」と知らないケースも十分に考えられます。その際には、資格の概要や、どのような知識・スキルを証明するものなのかを、自分自身の言葉で説明する必要があります。

- 企業による評価のばらつき: DXへの感度が高い先進的な企業では評価される可能性がある一方で、伝統的な企業やITに疎い経営層からは、その価値が十分に理解されないかもしれません。

ただし、これはあくまで「現時点での」話です。企業のDX化が不可逆的なトレンドである以上、今後、DX人材の重要性がさらに高まるにつれて、本資格の知名度と価値も向上していく可能性は十分にあります。 新しい資格であることは、裏を返せば、早い段階で取得しておくことで先行者利益を得られるチャンスがあるとも言えるでしょう。

受験費用や勉強時間が必要になる

当然のことながら、資格を取得するためには相応のコストがかかります。これらを投資と捉えるか、単なる出費と捉えるかは、その後の活用次第です。

- 金銭的コスト: 2024年時点で、受験料は11,000円(税込)です。これに加えて、公式テキスト(DXアドバイザー Pocket Book)や、必要であれば公式eラーニングの費用がかかります。決して安い金額ではないため、家計や自己投資の予算と相談する必要があります。

- 時間的コスト: 合格には、初学者であれば50〜70時間程度の勉強時間が必要とされます。これは、日々の仕事やプライベートの時間を削って捻出しなければならない貴重なリソースです。学習期間中は、趣味や休息の時間をある程度犠牲にする覚悟も必要になるかもしれません。

これらのコストを投じる前に、「なぜ自分はこの資格を取得したいのか」「取得後にどのように活かしていきたいのか」という目的を明確にすることが非常に重要です。自身のキャリアプランや目標と照らし合わせ、費用対効果を冷静に判断した上で、挑戦するかどうかを決めることをお勧めします。

DXアドバイザー資格の取得がおすすめな人

DXアドバイザー資格は、特定の職種や立場の人だけのものではなく、非常に幅広い層にとって有益なものとなり得ます。ここでは、特にこの資格を取得することで大きなメリットを享受できると考えられる4つのタイプの人物像を挙げ、それぞれにとってなぜおすすめなのかを具体的に解説します。ご自身がどこに当てはまるかを考えながら読み進めてみてください。

これからDXを学ぶ初学者

「会社でDXと言われ始めたけれど、何のことかさっぱりわからない」「DXに興味はあるが、何から勉強すればいいのか見当もつかない」といった悩みを抱えるDX初学者にとって、この資格は最適な学習の入り口となります。

- 学習の道しるべになる: DXアドバイザーのシラバス(出題範囲)は、DXを理解するために必要な知識が体系的に整理されています。初学者が陥りがちな「どこから手をつければいいかわからない」という状態を抜け出し、ゴール(合格)が明確に設定された学習ロードマップとして機能します。公式テキストに沿って学習を進めるだけで、DXの全体像を効率的に、かつ網羅的に学ぶことができます。

- 基礎固めに最適: 試験の難易度はIT初学者でも挑戦しやすいレベルに設定されています。AIやクラウドといった技術的な内容も、高度な仕組みではなく「それが何で、ビジネスにどう役立つのか」という基本的な概念の理解が中心です。まずはこの資格でDXの基礎体力をつけ、そこからさらに興味のある分野(AIならG検定、経営戦略ならITストラテジストなど)へステップアップしていくための、最初の成功体験として非常に価値があります。

- 自信がつく: 漠然とした不安を抱えたまま業務にあたるのではなく、「自分はDXの基本を理解している」という客観的な証明(資格)を持つことで、自信を持ってDX関連の会話に参加できるようになります。この自信が、さらなる学習意欲や積極的な行動に繋がります。

企業のDX推進を担当する人

情報システム部門、経営企画部門、あるいは各事業部に新設されたDX推進室などで、実際に自社のDXを推進する役割を担っている方々にとって、この資格は実務を強力にバックアップする武器となります。

- 知識の体系化とアップデート: 日々の業務で断片的に得ている知識を、資格学習を通じて体系的に整理し直すことができます。また、自社の特定の領域だけでなく、世の中の幅広いビジネストレンドや最新技術に触れることで、視野を広げ、新たな施策のヒントを得ることができます。「自社の常識」にとらわれず、客観的な視点から自社のDXの現在地を評価し、次の一手を考える上で役立ちます。

- 社内調整力の向上: DX推進担当者の重要な役割の一つは、経営層、技術部門、現場部門といった異なる立場のステークホルダーとの調整です。この資格で得られる幅広い知識は、それぞれの立場の人々と円滑にコミュニケーションをとるための「共通言語」となります。経営層にはビジネスインパクトを、技術者には実現可能性を、現場には業務改善のメリットを、それぞれの文脈に沿って説明する能力が向上し、プロジェクトの推進力を高めることができます。

- 説得力の強化: DXプロジェクトの予算申請や、新しいツールの導入提案を行う際に、個人の意見としてではなく、「DXアドバイザー」という専門的な知見に基づいた提案として説得力を持たせることができます。関連部署からの協力を得たり、経営陣の承認を取り付けたりする際に、強力な後押しとなります。

経営層や管理職

自社の経営に責任を持つ経営者や、部門を率いる管理職の方々にとっても、この資格の取得は大きな意味を持ちます。技術的な詳細を学ぶというよりは、DXを経営マターとして正しく理解し、適切な意思決定を下すための「羅針盤」として機能します。

- ITベンダーとの対等な対話: 外部のITベンダーやコンサルタントから提案を受ける際に、相手の言うことを鵜呑みにするのではなく、その提案が本当に自社の課題解決に繋がるのか、費用対効果は見合うのかを、自身の知識を基に判断できるようになります。専門用語に惑わされることなく、主導権を持って対話を進め、自社にとって最適な選択をするための判断基準が身につきます。

- 戦略的なIT投資の実現: DXアドバイザーの学習範囲には、会計やマーケティングの基礎も含まれています。これにより、IT投資を単なるコストとしてではなく、将来の売上や利益に繋がる「戦略的投資」として捉える視点が養われます。どの分野に、どのタイミングで、どれくらいのIT投資を行うべきか、経営全体を俯瞰した上で判断する能力が向上します。

- DX推進の旗振り役として: 経営層や管理職が自らDXの知識を学び、資格を取得する姿勢を見せることは、社内全体に対して「会社は本気でDXに取り組む」という強力なメッセージとなります。従業員の意識改革を促し、全社的なDX推進の機運を醸成する上で、非常に効果的です。

IT営業やコンサルタント

顧客に対してITソリューションを提案する営業職や、企業の課題解決を支援するコンサルタントにとって、この資格は自身の提供価値を一段階引き上げるための強力なツールです。

- 課題解決型の提案力向上: 従来の「製品ありき」「機能説明中心」の営業スタイルから脱却し、顧客のビジネスモデルや業界の動向、経営課題を深く理解した上で、「あなたの会社のこの課題は、この技術を使ってこう解決できます」という本質的な課題解決型の提案ができるようになります。顧客の潜在的なニーズを引き出し、真のパートナーとしての信頼関係を築くことができます。

- 幅広い顧客層への対応: DXアドバイザーの知識は特定の業界や技術に限定されません。そのため、製造業、小売業、サービス業など、様々な業界の顧客に対して、それぞれの状況に応じた適切なアドバイスが可能になります。対応できる案件の幅が広がり、ビジネスチャンスの拡大に繋がります。

- 自身の専門性の証明: 多くの競合が存在する中で、「DXアドバイザー」という資格は、あなたが単なる物売りではなく、DXに関する専門知識を持ったプロフェッショナルであることを明確に示してくれます。これが他社との差別化要因となり、顧客から選ばれる理由の一つになります。

DXアドバイザー認定試験の合格に向けた勉強方法

DXアドバイザー認定試験は、適切な方法で学習すれば独学でも十分に合格が狙える資格です。しかし、出題範囲が広いため、やみくもに勉強を始めると非効率になりがちです。ここでは、合格への最短距離を進むための、具体的な勉強方法やおすすめの教材、学習ステップについて詳しく解説します。

公式テキスト・教材を活用する

試験勉強の基本は、主催者が提供する公式の教材を中心に学習を進めることです。DXアドバイザー認定試験の出題は、公式テキストの内容に準拠しているため、市販の参考書を探し回る必要はありません。まずは公式教材を揃えるところから始めましょう。

(参照:一般社団法人 日本DXアドバイザー協会 公式サイト)

DXアドバイザー Pocket Book

これは、DXアドバイザー認定試験の唯一の公式テキストです。試験合格を目指すなら、必ず手に入れておくべき一冊と言えます。

- 特徴:

- 試験範囲を完全網羅: DXの基礎から、ビジネストレンド、最新技術、法律・セキュリティまで、試験で問われるすべての範囲がこの一冊にまとめられています。

- コンパクトなサイズ: 名称の通りポケットブックサイズで、持ち運びやすく、通勤時間や休憩時間などのスキマ時間を活用した学習に適しています。

- 図やイラストが豊富: 専門的な内容も、図やイラストを多用して視覚的に分かりやすく解説されており、初学者でも理解しやすいように工夫されています。

- 重要語句の強調: 試験で問われやすい重要なキーワードは太字で強調されているため、効率的にポイントを掴むことができます。

まずはこのテキストを学習の「核」と位置づけ、繰り返し読み込むことが合格への王道です。

公式eラーニング

テキストでの学習に加えて、よりインタラクティブな学習を好む方や、独学に不安がある方には、協会が提供する公式のeラーニングがおすすめです。

- 特徴:

- 動画による講義: 専門の講師が、テキストの内容をスライドやアニメーションを交えながら分かりやすく解説してくれます。文字だけでは理解しにくい概念も、耳と目から情報が入ることで、より深く理解できます。

- 章ごとの確認テスト: 各章の学習が終わるごとに、理解度を確認するための小テストが用意されています。インプットした知識をすぐにアウトプットすることで、記憶の定着を促します。

- 模擬試験: 本番の試験と同じ形式(60問・60分)の模擬試験が用意されています。これを活用することで、本番の時間配分の感覚を養い、自分の弱点を特定することができます。

- 場所と時間を選ばない: スマートフォンやタブレット、PCがあれば、いつでもどこでも学習を進めることができます。忙しい社会人でも自分のペースで学習計画を立てやすいのが大きなメリットです。

テキストとeラーニングを併用することで、インプットとアウトプットをバランス良く行い、より万全な対策が可能になります。

おすすめの学習ステップ

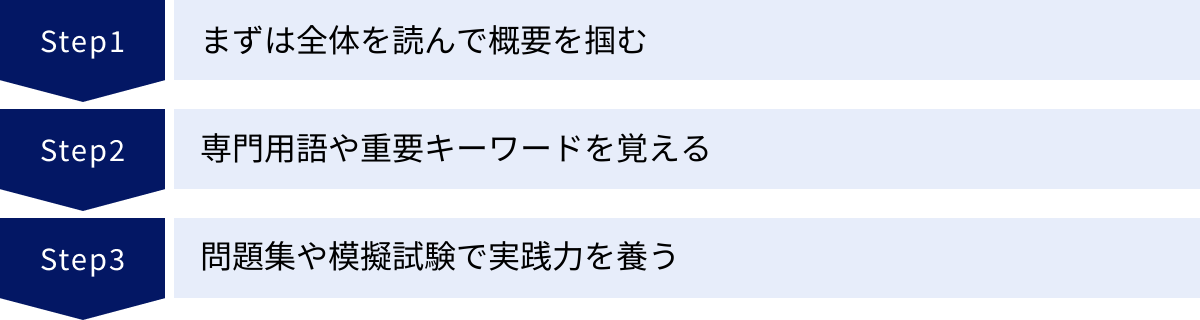

効率的に学習を進めるためには、計画的なステップを踏むことが重要です。以下に、おすすめの学習プロセスを紹介します。

まずは全体を読んで概要を掴む

勉強を始める際、多くの人が最初から細部を完璧に覚えようとして挫折しがちです。最初のステップとして重要なのは、完璧を目指さず、まずは公式テキスト「DXアドバイザー Pocket Book」を最初から最後まで通読することです。

この段階では、分からない単語があっても立ち止まらず、とにかく最後まで読み進めることがポイントです。目的は、DXというテーマの全体像、つまり「どのような分野が関連していて、それぞれがどう繋がっているのか」という地図を頭の中に描くことです。この全体像を把握することで、その後の詳細な学習がスムーズになります。

専門用語や重要キーワードを覚える

テキストを1周読み終えたら、次は2周目に入ります。この段階では、テキスト中で太字になっている重要キーワードや、頻繁に登場する専門用語を中心に、その意味を正確に理解し、暗記していくことを意識します。

- 用語の例: デジタイゼーション、デジタライゼーション、DX、デザイン思考、アジャイル、SaaS、PaaS、IaaS、ランサムウェア、個人情報保護法など。

- 学習方法: ただ暗記するだけでなく、「なぜそれが必要なのか」「他の用語とどう違うのか」を自分の言葉で説明できるように意識すると、理解が深まります。例えば、「SaaS、PaaS、IaaSの違いを、料理に例えて説明してみる」といった工夫も有効です。

このインプットの作業が、試験で正答するための知識の土台となります。

問題集や模擬試験で実践力を養う

知識をインプットしただけでは、試験で得点できるとは限りません。試験本番で力を発揮するためには、アウトプットの練習が不可欠です。

公式eラーニングの確認テストや模擬試験を繰り返し解きましょう。もしeラーニングを利用しない場合でも、テキストの内容を基に「この部分が問題として出されるなら、どんな選択肢が考えられるか?」と自問自答するだけでも効果があります。

このアウトプットの段階では、以下の点を意識することが重要です。

- 時間配分の練習: 60分で60問を解くスピード感に慣れる。

- 弱点の発見: 間違えた問題は、なぜ間違えたのかを徹底的に分析し、該当するテキストの箇所を復習する。自分がどの分野を苦手としているのかを客観的に把握し、重点的に学習します。

- 知識の定着:問題を解くという行為自体が、記憶を強化し、知識をより確実なものにします。

インプット(読む・覚える)とアウトプット(解く・復習する)のサイクルを何度も繰り返すことが、合格への最も確実な道筋です。

独学でも合格は可能か?

結論から言うと、DXアドバイザー認定試験は独学でも十分に合格は可能です。

その理由は以下の通りです。

- 公式テキストが充実している: 試験範囲のすべてが公式テキストに凝縮されており、この一冊を完璧に理解すれば合格ラインに達することができます。

- 比較的易しい難易度: 高度な専門技術や複雑な計算問題は出題されず、基本的な概念の理解が問われるため、計画的に学習すればIT初学者でも対応可能です。

- 情報が入手しやすい: 合格者のブログやSNSでの体験記など、学習方法に関する情報をインターネット上で見つけやすいことも、独学の助けとなります。

ただし、独学には「モチベーションの維持が難しい」「不明点を質問できる相手がいない」といったデメリットもあります。もし学習の継続に不安がある方や、効率性を重視する方は、公式eラーニングの活用を検討するのが良いでしょう。自分の性格や学習スタイルに合った方法を選ぶことが、最終的な成功に繋がります。

DXアドバイザー資格の活かし方と将来性

DXアドバイザー資格は、取得することがゴールではありません。むしろ、その知識をいかにして自身のキャリアや業務に活かし、価値を生み出していくかが最も重要です。ここでは、資格取得後の具体的なキャリアパス、資格の価値を最大化する方法、そしてDXアドバイザーという存在の将来性について掘り下げていきます。

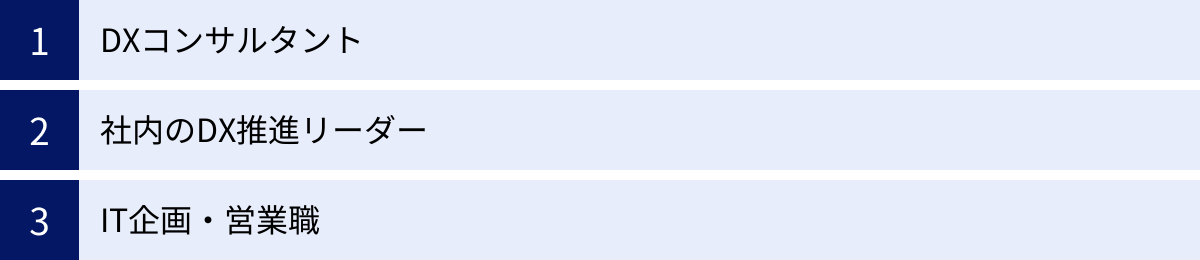

資格を活かせるキャリアパス

DXアドバイザーの知識は、特定の職種に限定されず、様々なキャリアパスで活かすことができます。代表的な例をいくつか紹介します。

DXコンサルタント

中小企業を中心に、DXの進め方に悩む企業は数多く存在します。DXコンサルタントは、そうした企業に対して外部の専門家として入り込み、課題のヒアリングから戦略立案、ツール選定、導入支援までを一貫してサポートする仕事です。

DXアドバイザー資格は、経営とITの橋渡し役としての基礎知識を証明するため、コンサルタントとしての第一歩を踏み出す上で非常に有効です。特に、自身が過去に所属していた業界(例:製造業、小売業など)の知見とDXの知識を組み合わせることで、「〇〇業界に強いDXコンサルタント」として独自のポジションを築くことができます。

社内のDX推進リーダー

多くの企業がDX推進室や専門部署を設置しており、社内でのキャリアパスも広がっています。現在の部署で成果を出しつつ、DXアドバイザー資格で得た知識をアピールすることで、こうした花形部署への異動のチャンスを掴める可能性があります。

社内のDX推進リーダーは、自社のビジネスや組織文化を深く理解しているという強みがあります。資格で得た客観的な知識と、社内の実情を組み合わせることで、より現実的で効果的なDX施策を企画・実行することができます。経営陣と現場の双方から信頼されるキーパーソンとして活躍することが期待されます。

IT企画・営業職

SaaSベンダーやシステムインテグレーター(SIer)などのIT企業においても、この資格は大きな武器になります。特に、顧客の課題解決を支援するソリューション営業や、導入後の顧客を成功に導くカスタマーサクセスといった職種で価値を発揮します。

顧客は単に製品の機能を知りたいのではなく、「自社の課題がどう解決されるのか」を知りたがっています。DXアドバイザーの知識があれば、顧客のビジネスの文脈で製品の価値を語ることができ、より説得力のある提案が可能になります。 これにより、顧客満足度の向上や受注率のアップに繋がります。

資格の価値を最大限に高める方法

資格という「証明書」の価値を最大限に引き出すためには、いくつかの能動的なアクションが求められます。

- 実務経験との掛け合わせ: 最も重要なのは、学んだ知識を実践の場で使うことです。現職の業務の中で「この作業はRPAで自動化できるかもしれない」「このデータを使えば顧客分析ができるのでは?」といった視点を持ち、小さな改善からでも行動に移してみましょう。成功・失敗を問わず、実践から得られる経験こそが、知識を「活きたスキル」に変え、あなたの市場価値を飛躍的に高めます。

- 継続的な学習と情報発信: DXの世界は日進月歩です。新しい技術やサービスが次々と登場します。資格取得後も、ニュースや専門メディアで最新情報をキャッチアップし、知識を常にアップデートし続ける姿勢が重要です。また、学んだことや実践したことを、ブログやSNS、社内の勉強会などで発信することも有効です。アウトプットは自身の理解を深めると同時に、あなたの専門性を周囲に認知させる効果があります。

- 関連資格へのステップアップ: DXアドバイザーを入り口として、さらに専門性を高めるために上位・関連資格に挑戦するのも良い方法です。例えば、AIの知識を深めるために「G検定」、プロジェクトマネジメント能力を高めるために「プロジェクトマネージャ試験」、そして最終的な目標として経営戦略レベルの「ITストラテジスト試験」を目指すなど、明確なキャリアプランを描くことができます。

DXアドバイザーの将来性

結論から言えば、DXアドバイザーに求められるスキルセットを持つ人材の将来性は非常に明るいと言えます。その理由は、日本が抱える構造的な課題と、DXの不可逆的な流れにあります。

- 終わらないDXの潮流: 経済産業省が「2025年の崖」で警鐘を鳴らしたように、多くの日本企業はレガシーシステムからの脱却と、本格的なDX化という大きな課題に直面しています。これは一過性のブームではなく、企業の競争力を維持・向上させるための継続的な取り組みです。したがって、その推進役となる人材への需要が短期的に終わることは考えにくいでしょう。

- 人材不足の深刻化: 少子高齢化による労働人口の減少は、生産性向上が日本全体の至上命題であることを意味します。生産性向上に直結するDXは、今後ますます重要性を増します。しかし、DXを推進できるだけの知識とスキルを持つ人材は依然として不足しており、この需給ギャップは今後も続くと予想されます。

- 「翻訳者」の価値: DXが深化すればするほど、経営の専門家と技術の専門家の間のコミュニケーションギャップが問題となります。両者の言語を理解し、ビジネス価値という共通のゴールに向かってプロジェクトを導く「翻訳者(=DXアドバイザー)」の役割は、ますます重要になります。

将来的には、AIによって定型的な業務が自動化されていく中で、人間にしかできない「課題発見能力」「創造性」「コミュニケーション能力」といったソフトスキルの価値が相対的に高まります。DXアドバイザーは、まさにこれらのソフトスキルとIT知識を融合させた存在であり、これからの時代に最も求められる人材像の一つと言っても過言ではありません。

DXアドバイザーと関連性の高いおすすめ資格3選

DXアドバイザー資格でDXの全体像と基礎知識を身につけた後、さらに専門性を高めたい、あるいは別の角度からスキルを補強したいと考える方も多いでしょう。ここでは、DXアドバイザーとの関連性が高く、併せて取得することでキャリアの幅を広げる相乗効果が期待できる、おすすめの資格を3つ厳選してご紹介します。

① ITストラテジスト試験

DXアドバイザーの上位互換・最終目標として位置づけられるのが、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「ITストラテジスト試験(ST)」です。

- 資格の概要: ITストラテジストは、企業の経営戦略に基づいて、事業の課題を解決するためのIT戦略を策定し、実行を主導する最高レベルの専門家であることを証明する国家資格です。DXアドバイザーが「アドバイザー」として伴走する役割であるのに対し、ITストラテジストはより踏み込んで「戦略家」として事業そのものを変革する役割を担います。

- なぜおすすめか: DXアドバイザーで学んだビジネスとITの知識を、より高度な経営戦略のレベルで活かすための次のステップとして最適です。この資格を取得すれば、CIO(最高情報責任者)やITコンサルタントとして、大企業のDX戦略を牽引するようなキャリアも視野に入ります。午前試験では幅広い知識が、午後試験では具体的な事例に基づく数千字の論文記述が求められ、難易度は情報処理技術者試験の中でも最難関クラスですが、挑戦する価値は非常に高いです。

- 相乗効果: DXアドバイザーでDXの「what(何)」と「how(どうやって)」の基礎を学び、ITストラテジストで「why(なぜ)」という経営戦略の根幹から考える力を養うことができます。この二つを併せ持つことで、表層的なIT導入に留まらない、真に企業の競争力を高めるDXをデザインできる人材となれます。

② G検定(ジェネラリスト検定)

DXを構成する数々のテクノロジーの中でも、特に中核的な役割を担うのがAI(人工知能)です。そのAIに関する知識を体系的に証明するのが、一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)が主催する「G検定」です。

- 資格の概要: G検定は、「ディープラーニングの基礎知識を有し、適切な活用方針を決定して、事業活用する能力や知識を有しているか」を問う試験です。AIの技術的な仕組みだけでなく、ビジネスへの応用事例、さらには法律や倫理といった幅広い分野から出題されます。AIをビジネスに活かす「ジェネラリスト」向けの資格です。

- なぜおすすめか: DXアドバイザーの学習範囲でもAIには触れますが、G検定ではより深く、専門的にAI分野を学ぶことができます。現代のDXにおいてAIの活用は避けて通れないテーマであり、この分野の知見を深めることは、提案の幅と説得力を大きく向上させます。

- 相乗効果: DXという大きな枠組みをDXアドバイザーで学び、その中で最も強力な武器の一つであるAIについてG検定で専門性を高めるという、非常に強力なスキルの組み合わせが生まれます。例えば、「顧客データを活用したマーケティングDX」を考える際に、AIを活用した顧客セグメンテーションや需要予測といった、より具体的で高度な提案が可能になります。

③ プロジェクトマネージャ試験

DX戦略をどれだけ立派に描いても、それを具体的なプロジェクトとして実行し、計画通りに完遂できなければ絵に描いた餅に終わってしまいます。その「実行力」を証明するのが、同じくIPAが実施する「プロジェクトマネージャ試験(PM)」です。

- 資格の概要: プロジェクトマネージャ試験は、プロジェクト全体の責任者として、納期・品質・コストを管理し、プロジェクトを成功に導くための体系的な知識とスキルを証明する国家資格です。ステークホルダーとの調整、リスク管理、品質管理、予算管理など、プロジェクトマネジメントに関するあらゆる側面が問われます。

- なぜおすすめか: DXは、それ自体が大規模な「プロジェクト」です。DXアドバイザーがDXの「企画」フェーズで強みを発揮するとすれば、プロジェクトマネージャは「実行・管理」フェーズのプロフェッショナルです。DX推進担当者やコンサルタントとして、企画から実行まで一気通貫で責任を持ちたいと考える方には必須の知識と言えます。

- 相乗効果: DXアドバイザーの知識で「何をすべきか(What)」を正しく定義し、プロジェクトマネージャのスキルで「それをどうやって確実にやり遂げるか(How to manage)」を担保することができます。この組み合わせを持つ人材は、DXプロジェクトの成功確率を格段に高めることができるため、企業から非常に重宝されます。特に、複数の部署や外部ベンダーが関わる複雑なDXプロジェクトを率いる場面で、その真価を発揮するでしょう。

DXアドバイザー資格に関するよくある質問

最後に、DXアドバイザー資格に関して、多くの方が疑問に思う点や気になる点について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

実務経験がなくても受験できますか?

はい、まったく問題なく受験できます。

DXアドバイザー認定試験の大きな特徴の一つが、受験資格に学歴、年齢、国籍、そして実務経験などの制限が一切ないことです。IT業界での勤務経験がない方、プログラミングなどの技術的なスキルがない方、社会人経験のない学生の方など、どなたでも挑戦することが可能です。

この資格は、むしろ「これからDXを学びたい」「キャリアチェンジのためにDXの基礎知識を身につけたい」と考えている初学者の方々にとって、最適な学習のスタートラインとなるように設計されています。実務経験がないことを気にする必要はありませんので、安心して学習に取り組んでください。

資格に有効期限はありますか?

2024年時点の公式サイトの情報では、資格の有効期限や更新制度に関する明確な規定はありません。

したがって、一度試験に合格して資格を取得すれば、その資格が失効することはなく、基本的には永続的に有効なものと考えられます。更新料なども発生しません。

ただし、注意すべき点が一つあります。それは、DXの世界は技術やトレンドの変化が非常に速いということです。5年前に最先端だった技術が、今では時代遅れになっていることも珍しくありません。

そのため、資格を持っているという事実に安住するのではなく、保有者自身が継続的に最新情報を学び、知識をアップデートし続ける姿勢が非常に重要です。資格はあくまで「ある時点での知識レベルの証明」であり、その価値を維持・向上させるのは、資格取得後の自己研鑽にかかっています。

合格したらどうすればいいですか?

試験に合格すると、あなたのスキルをデジタル形式で証明・公開できる「オープンバッジ」が発行されます。(参照:一般社団法人 日本DXアドバイザー協会 公式サイト)

このオープンバッジは、世界的な技術標準規格に則って発行されるデジタルの証明書であり、偽造や改ざんが困難な信頼性の高いものです。合格後は、このオープンバッジを積極的に活用して、自身のスキルをアピールしましょう。

具体的な活用方法は以下の通りです。

- SNSプロフィールへの掲載: LinkedInなどのビジネスSNSのプロフィールにバッジを追加することで、あなたの専門性を国内外の採用担当者やビジネスパートナーにアピールできます。

- メール署名への追加: 日々の業務で使うメールの署名にバッジの画像を貼り付け、リンクを設定することで、やり取りする相手にさりげなくスキルを伝えることができます。

- 履歴書や職務経歴書への記載: 転職活動の際には、オープンバッジを取得している旨を記載し、その証明ページのURLを添えることで、書類の信頼性を高めることができます。

- 名刺への印刷: 名刺にオープンバッジのマークやQRコードを印刷し、デジタル証明へアクセスできるようにするのも有効です。

また、資格取得をきっかけに、日本DXアドバイザー協会が主催するセミナーやイベントに参加し、他の合格者と交流するのも良いでしょう。同じ志を持つ仲間とのネットワークを築き、情報交換をすることで、新たな知識やビジネスチャンスに繋がるかもしれません。