現代のビジネス環境において、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉を耳にしない日はないほど、その重要性が叫ばれています。しかし、言葉だけが先行し、「なぜ自社にDXが必要なのか」「具体的に何をすれば良いのか」といった疑問を抱えている経営者や担当者の方も少なくないでしょう。

この記事では、DXがなぜ現代の企業にとって不可欠なのか、その7つの具体的な理由を深掘りします。あわせて、DXを推進しない場合に企業が直面する深刻なリスクや、反対に推進することで得られる大きなメリットについても、分かりやすく解説します。

DXは単なるITツールの導入ではありません。それは、企業の未来を左右する経営戦略そのものです。この記事を通じて、DXの本質を理解し、自社の持続的な成長に向けた第一歩を踏み出すための知識とヒントを得ていただければ幸いです。

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単にデジタルツールを導入することではありません。その本質は、「データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」にあります。これは、経済産業省が公開している「デジタルガバナンス・コード2.0」でも定義されている考え方です。

参照:経済産業省「デジタルガバナンス・コード2.0」

つまり、DXの最終的なゴールは、デジタル化を通じて業務を効率化するだけでなく、ビジネスのあり方そのものを根本から変革し、新たな価値を創造して市場での競争力を高めることにあります。例えば、従来は製品を販売するだけだった製造業が、製品にセンサーを組み込んで稼働データを収集・分析し、故障を予知してメンテナンスサービスを提供する「コト売り(サービス化)」へ移行する、といった取り組みがDXの典型例です。これは、単なるデジタルツールの導入を超え、ビジネスモデルそのものを変革する試みと言えます。

DXを正しく理解するためには、しばしば混同されがちな「IT化」や「デジタル化」との違いを明確に認識することが極めて重要です。これらの言葉の意味を正確に把握しないままDXに取り組もうとすると、手段が目的化してしまい、本来目指すべきであったビジネス変革にまで至らないケースが少なくありません。

IT化・デジタル化との違い

DX、IT化、デジタル化は、いずれもデジタル技術を活用する点で共通していますが、その目的と範囲(スコープ)において決定的な違いがあります。多くの場合、IT化からデジタル化、そしてDXへと段階的に発展していく関係性にあります。

| 項目 | IT化(デジタイゼーション) | デジタル化(デジタライゼーション) | DX(デジタルトランスフォーメーション) |

|---|---|---|---|

| 目的 | アナログ情報のデジタルデータ化(効率化の準備) | 特定の業務プロセスの効率化・自動化 | ビジネスモデルや組織文化の変革による新たな価値創造 |

| 主な対象 | 紙の書類、写真、音声など | 経理、人事、営業などの個別業務 | 企業全体のビジネスプロセス、組織構造、企業文化 |

| 具体例 | ・紙の請求書をスキャンしてPDFで保存 ・会議の議事録をWordで作成 |

・会計ソフトを導入し、経理業務を自動化 ・SFAを導入し、営業活動を可視化 |

・データ分析に基づきサブスクリプションモデルを導入 ・実店舗とECサイトの顧客データを統合し、パーソナライズされた体験を提供 |

| 目指す姿 | 情報がコンピュータで扱える状態 | 業務が効率化・高速化された状態 | 市場の変化に迅速に対応でき、持続的に成長できる企業 |

IT化(デジタイゼーション)

IT化は、DXの最も基礎的な段階です。これは、アナログで管理されていた情報をデジタルデータに変換するプロセスを指します。いわば、デジタル変革の「入り口」です。

例えば、以下のような取り組みがIT化に該当します。

- 紙の契約書や稟議書をスキャナーで読み取り、PDFファイルとしてサーバーに保存する。

- 手書きの顧客名簿をExcelに入力し、リスト化する。

- 会議での発言を録音し、音声データとして保存する。

IT化の目的は、情報をコンピュータで扱える形式にすることです。これにより、情報の検索性が向上したり、物理的な保管スペースが不要になったりといったメリットはありますが、この段階ではまだ業務の進め方自体は大きく変わっていません。あくまで、既存の業務をデジタルデータで行うようになったに過ぎません。

デジタル化(デジタライゼーション)

デジタル化は、IT化の一歩先を行く概念です。IT化によってデータ化された情報を活用し、特定の業務プロセス全体をデジタル技術で効率化・自動化することを指します。

具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 会計ソフトを導入し、請求書発行から入金管理、仕訳までの一連の経理業務を自動化する。

- 勤怠管理システムを導入し、従業員の出退勤時刻の打刻から給与計算までの連携を自動化する。

- 営業支援ツール(SFA)を導入し、商談の進捗管理や報告業務をデジタル化して、チーム全体の営業活動を効率化する。

デジタル化は、個別の業務における生産性を大幅に向上させることができます。しかし、その影響は特定の部署や業務範囲に限定されることが多く、企業全体のビジネスモデルや組織のあり方を変えるまでには至りません。あくまで「既存のプロセスの改善」が主眼となります。

DX(デジタルトランスフォーメーション)

そしてDXは、これらのIT化・デジタル化を土台として、企業活動の全てを対象に、より抜本的な変革を目指す取り組みです。その核心は、デジタル技術を駆使して新たな顧客価値を創出し、ビジネスモデルそのものを変革することにあります。

DXは、単一の部署や業務の効率化に留まりません。製品開発、マーケティング、営業、カスタマーサポートといった一連のバリューチェーン、さらには組織構造や従業員の働き方、意思決定のプロセス、企業文化といった、企業経営の根幹に関わる部分まで変革の対象とします。

DXの本質は「変革」にあります。デジタル技術は、その変革を実現するための「手段」です。この主従関係を正しく理解しなければ、「高価なツールを導入したものの、使いこなせずに業務が少し効率化されただけで終わってしまった」という、いわゆる「デジタル化どまり」の状態に陥ってしまいます。DXを成功させるためには、IT化・デジタル化との違いを明確に認識し、全社的な経営課題として取り組む姿勢が不可欠なのです。

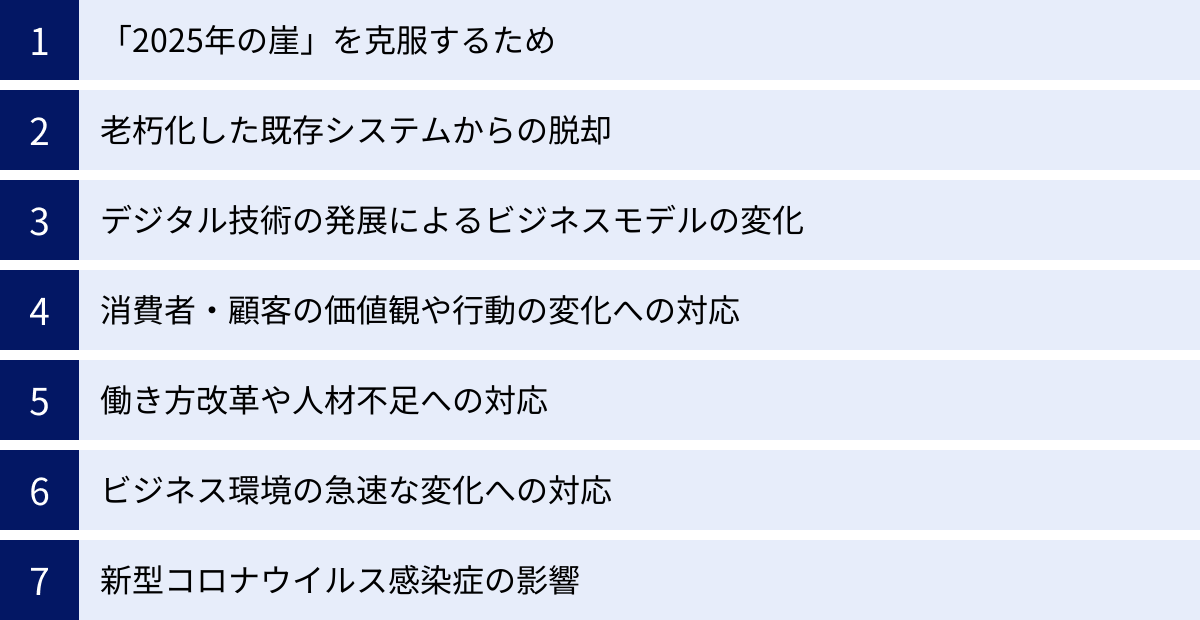

DXがなぜ必要とされるのか?7つの理由

なぜ今、多くの企業にとってDXが「待ったなし」の経営課題となっているのでしょうか。その背景には、技術の進化、市場環境の変化、そして社会構造の変動など、複数の要因が複雑に絡み合っています。ここでは、DXが不可欠とされる7つの主要な理由を一つずつ詳しく解説します。

①「2025年の崖」を克服するため

DXの必要性を語る上で、避けては通れないのが「2025年の崖」というキーワードです。これは、2018年に経済産業省が発表した「DXレポート」で初めて提唱された概念で、多くの日本企業が抱えるITシステムの課題に警鐘を鳴らしたものです。

「2025年の崖」とは、もし企業が既存の複雑化・老朽化したITシステム(レガシーシステム)を刷新せず、DXを推進できなかった場合、2025年以降に最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があるという衝撃的な予測を指します。

参照:経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」

この崖を生み出す主な要因は、以下の3つです。

- レガシーシステムのブラックボックス化: 多くの企業では、長年にわたる度重なる改修の結果、既存システムが極めて複雑化しています。設計書などのドキュメントが残っておらず、システムの全体像を把握している担当者も退職してしまい、誰も中身を理解できない「ブラックボックス」状態に陥っています。これにより、新しいデジタル技術との連携や、ビジネスの変化に合わせた迅速なシステム改修が極めて困難になっています。

- IT人材の不足と高齢化: レガシーシステムで使われているCOBOLなどの古いプログラミング言語を扱える技術者は年々高齢化し、2025年には定年退職のピークを迎えると予測されています。一方で、AIやデータサイエンスといった最先端技術を担う若手IT人材は不足しており、システムの維持・運用さえままならなくなるリスクが高まっています。

- ITベンダーのサポート終了: 多くの企業で基幹システムとして利用されているSAP社のERP製品の保守サポートが2027年に終了するなど、主要なIT製品のサポート終了が目前に迫っています。サポートが終了したシステムを使い続けることは、セキュリティ上の深刻な脅威に直結します。

これらの問題が重なり合うことで、企業はデータを活用したビジネス変革どころか、既存事業の維持すら困難になる可能性があります。DXは、この「2025年の崖」を乗り越え、企業が未来に向けて持続的に成長するための、唯一の現実的な処方箋なのです。

②老朽化した既存システム(レガシーシステム)からの脱却

「2025年の崖」の核心的な問題でもあるレガシーシステムからの脱却は、DX推進の直接的な動機となります。レガシーシステムとは、時代遅れになった技術や仕組みで構築され、現代のビジネス環境に適応できなくなった旧式のITシステム全般を指します。

これらのシステムを抱え続けることは、企業にとって様々な足かせとなります。

- 高額な維持・運用コスト: レガシーシステムは、その複雑さゆえに維持・運用に多大なコストと人手がかかります。経済産業省の調査によれば、企業のIT予算の実に8割以上が、既存システムの維持管理費(ラン・ザ・ビジネス)に費やされ、新たな価値創造のための戦略的IT投資(バリューアップ)に予算を振り向けられないという実態があります。

- データ活用の障壁: 多くのレガシーシステムは、部門ごとに最適化された「サイロ化」した状態で構築されています。そのため、全社横断的なデータ収集や連携が困難で、「データは存在するが、活用できない」という状況に陥りがちです。これでは、データに基づいた経営判断や、新たなサービス開発は望めません。

- ビジネススピードへの追従不能: 市場や顧客ニーズが目まぐるしく変化する現代において、ビジネスのスピードは競争力の源泉です。しかし、レガシーシステムは改修に時間とコストがかかるため、「新サービスを素早く市場に投入したい」「新しい販売チャネルに対応したい」といった経営の要求に迅速に応えることができません。

- セキュリティリスクの増大: 古い技術基盤やOS上で稼働しているレガシーシステムは、最新のセキュリティ脅威に対する脆弱性を抱えているケースが多く、サイバー攻撃の格好の標的となります。ひとたび情報漏洩などのインシデントが発生すれば、企業の信用は失墜し、事業継続に深刻な影響を及ぼします。

DXを推進するということは、これらの「技術的負債」とも呼ばれるレガシーシステムを計画的に刷新し、クラウドネイティブで、柔軟性・拡張性の高いモダンなシステムアーキテクチャへと移行していくプロセスでもあります。これにより、ITコストの最適化、データ活用の促進、ビジネスアジリティの向上といった、DXの基盤を築くことができるのです。

③デジタル技術の発展によるビジネスモデルの変化

AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、5G(第5世代移動通信システム)、クラウドコンピューティング、ブロックチェーンといった破壊的なデジタル技術の急速な発展と普及は、あらゆる産業の競争ルールを根底から覆しつつあります。

かつては業界の常識であったビジネスモデルが、デジタル技術を駆使した新興企業(スタートアップ)によって、いとも簡単に破壊される「デジタル・ディスラプション」が世界中で起きています。

- プラットフォームビジネスの台頭: Google、Amazon、Meta、Appleといった巨大IT企業は、世界中のユーザーとサービス提供者を繋ぐプラットフォームを構築し、データとネットワーク効果を武器に圧倒的な影響力を持つようになりました。

- サブスクリプションモデルの普及: ソフトウェア業界から始まった「所有から利用へ」の流れは、音楽、映像、自動車、アパレル、食品など、あらゆる分野に拡大しています。顧客との継続的な関係性を築き、LTV(顧客生涯価値)を最大化するビジネスモデルが主流になりつつあります。

- シェアリングエコノミーの拡大: UberやAirbnbに代表されるように、個人が所有する遊休資産(車、部屋など)をプラットフォームを介して共有することで、新たな価値を生み出すビジネスが急成長しています。

このような環境下では、既存のビジネスモデルに固執し続けること自体が最大のリスクとなります。競合はもはや同業者だけではありません。異業種からデジタル技術を武器に参入してくるディスラプター(破壊者)が、いつ自社の市場を奪いに来るか分からないのです。

DXは、こうした外部環境の劇的な変化に対応し、企業が生き残るための適応戦略です。他社が仕掛けるディスラプションにただ怯えるのではなく、自らがデジタル技術を活用して、既存の事業を再定義し、新たなビジネスモデルを創造する「自己変革」こそが、DXの本質的な目的の一つと言えるでしょう。

④消費者・顧客の価値観や行動の変化への対応

デジタル技術の進化は、企業のビジネスモデルだけでなく、私たち一人ひとりの消費者の価値観やライフスタイルにも大きな変化をもたらしました。特にスマートフォンの普及は決定的で、人々はいつでもどこでも、欲しい情報を瞬時に手に入れ、商品を比較検討し、購入し、その体験をSNSで共有できるようになりました。

こうした変化に伴い、現代の顧客が企業に求めるものも大きく変わってきています。

- 「モノ消費」から「コト消費」へ: 顧客は単に製品やサービスを所有すること(モノ)よりも、それを通じて得られる感動や満足感、特別な体験(コト)に価値を見出すようになっています。

- パーソナライゼーションへの期待: 膨大な情報に囲まれている顧客は、画一的なマスマーケティングを好みません。自分の趣味嗜好や購買履歴に基づいて、自分に最適化された情報や提案(レコメンデーション)が提供されることを期待しています。

- シームレスな顧客体験(CX)の要求: 顧客は、オンライン(Webサイト、SNS、アプリ)とオフライン(実店舗、コールセンター)のチャネルを自由に行き来します。企業には、どのチャネルを利用しても一貫性のある、ストレスのないスムーズな体験(シームレスなカスタマージャーニー)の提供が求められます。

これらの高度で多様な顧客ニーズに応えるためには、顧客に関するあらゆるデータを収集・統合・分析し、顧客一人ひとりを深く理解することが不可欠です。Webサイトの閲覧履歴、購買データ、店舗での行動データ、SNSでの発言などを組み合わせることで、顧客のインサイトを導き出し、最適なタイミングで最適なアプローチを行うことができます。

DXは、こうしたデータドリブンな顧客理解と、それに基づいた優れた顧客体験(CX)の提供を実現するための強力なエンジンです。DXを通じて顧客とのエンゲージメントを深めることは、顧客満足度やロイヤルティの向上に直結し、企業の持続的な成長を支える基盤となります。

⑤働き方改革や人材不足への対応

日本が直面する最も深刻な社会課題の一つが、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少です。限られた人材でこれまで以上の成果を上げていくためには、生産性の向上が不可欠であり、その実現手段としてDXに大きな期待が寄せられています。

- 定型業務の自動化による生産性向上: RPA(Robotic Process Automation)やAIといった技術を活用すれば、データ入力、請求書処理、レポート作成といった定型的な事務作業を自動化できます。これにより、従業員はより付加価値の高い、創造的な業務に集中できるようになります。

- 多様で柔軟な働き方の実現: クラウドサービスやビジネスチャット、Web会議システムなどを活用すれば、時間や場所にとらわれないテレワークやフレックスタイム制といった働き方が可能になります。これは、育児や介護と仕事の両立を支援し、多様な人材が活躍できる環境を整備することに繋がります。

- 優秀な人材の獲得・定着: 現代の特に若い世代は、働きがいだけでなく、働きやすさも重視します。デジタルツールを駆使したスマートな働き方ができる環境は、求職者にとって大きな魅力となります。逆に、旧態依然としたアナログな働き方を強いる企業は、人材獲得競争において不利になるでしょう。魅力的な労働環境は、既存従業員のエンゲージメントを高め、離職率の低下にも貢献します。

このように、DXは単なる業務効率化に留まらず、「働き方改革」を推進し、深刻化する人材不足という社会課題に対する有効な解決策となり得ます。従業員一人ひとりの生産性を高め、働きがいのある環境を創出することは、企業の競争力を内側から強化することに他なりません。

⑥ビジネス環境の急速な変化への対応

現代は、VUCA(ブーカ)の時代と言われます。VUCAとは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)という4つの単語の頭文字を組み合わせた言葉で、現代のビジネス環境が「予測困難で、目まぐるしく変化する」状況にあることを示しています。

地政学リスク、世界的なインフレーション、サプライチェーンの混乱、新たな感染症の発生、そして破壊的な技術革新など、企業を取り巻く環境は常に変化に晒されています。こうした予測不能な変化に迅速かつ柔軟に対応できる能力、すなわち「組織のアジリティ(俊敏性)」が、企業の生存と成長を左右する重要な要素となっています。

旧来のトップダウン型で階層的な組織では、現場で起きた変化が経営層に伝わり、意思決定が下され、実行に移されるまでに時間がかかりすぎてしまいます。市場が変化した頃には、すでに対応が手遅れになっているかもしれません。

DXは、この組織のアジリティを高める上で決定的な役割を果たします。

- データに基づいた迅速な意思決定: リアルタイムで収集される市場データや顧客データを分析することで、変化の兆候をいち早く察知し、勘や経験だけに頼らない、客観的なデータに基づいた迅速な意思決定が可能になります。

- 柔軟な組織体制への変革: DXを推進する過程で、部門間の壁(サイロ)を取り払い、プロジェクトベースで多様な人材が集まるアジャイルなチームを編成するなど、変化に対応しやすい組織構造への変革が促されます。

- 変化を前提としたシステム基盤: クラウドベースの柔軟なITインフラを構築することで、事業の拡大・縮小や方針転換にも迅速に対応できるシステム的な俊敏性を確保できます。

VUCAの時代において、変化を脅威ではなく機会と捉え、迅速に対応できる企業だけが生き残ることができます。DXは、そのための強靭な経営基盤と組織能力を構築するための、不可欠な取り組みなのです。

⑦新型コロナウイルス感染症の影響

2020年初頭から世界中を席巻した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックは、期せずして全世界でDXを強制的に加速させる大きな契機となりました。

感染拡大を防ぐため、人々の接触を避けることが社会的な要請となり、ビジネスのあり方も大きく変わりました。

- テレワークの急速な普及: 多くの企業が、半ば強制的に在宅勤務への移行を迫られました。これにより、Web会議システム、ビジネスチャット、クラウドストレージといった、リモートでの協業を可能にするツールの導入が一気に進みました。

- 非対面・非接触サービスの拡大: 小売業ではECサイトでの販売が急増し、飲食店ではデリバリーやテイクアウトが主流になりました。営業活動も、対面での訪問からオンライン商談へとシフトしました。行政手続きや教育、医療の分野でも、オンライン化が急速に進展しました。

- BCP(事業継続計画)の重要性の再認識: パンデミックのような不測の事態が発生しても、事業を止めずに継続させることの重要性が改めて浮き彫りになりました。オフィスに出社できなくても業務が遂行できるデジタル化された体制が、BCPの観点から不可欠であることが広く認識されました。

このコロナ禍での経験を通じて、多くの企業は「デジタル化がなければ事業が継続できない」という厳しい現実を突きつけられました。同時に、自社のデジタル化の遅れや、ITインフラの脆弱性といった課題を痛感する機会にもなりました。

もはやDXは、一部の先進的な企業だけが取り組むものではなく、あらゆる企業にとって事業継続の生命線であり、ニューノーマル(新常態)における必須の経営戦略であるという認識が、社会全体で共有されるに至ったのです。

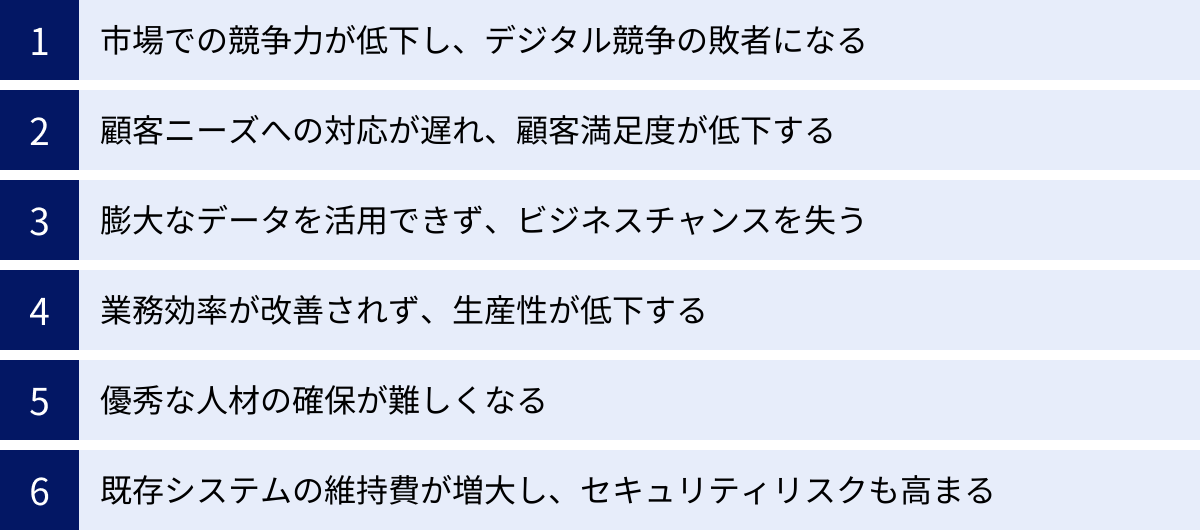

DXを推進しないことで起こりうるリスク

DXの必要性を理解する一方で、その推進を先延ばしにしたり、見て見ぬふりをしたりした場合、企業はどのような未来に直面するのでしょうか。DXを推進しないことは、現状維持を意味しません。それは、急速に変化する市場環境の中で、緩やかに、しかし確実に衰退していくことを選択するに等しいのです。ここでは、DXを怠ることで企業に降りかかる具体的なリスクを解説します。

市場での競争力が低下し、デジタル競争の敗者になる

最も直接的かつ深刻なリスクは、市場における競争力の著しい低下です。現代の競争は、もはや同じ製品やサービスを提供する同業者間だけの争いではありません。デジタル技術を武器に、全く新しい価値提案で市場に参入してくる異業種のディスラプター(破壊者)が、最大の脅威となり得ます。

DXを推進する競合他社は、次のような優位性を次々と手に入れていきます。

- コスト競争力: AIやRPAによる業務自動化、ペーパーレス化、クラウド活用によるITコストの最適化などを通じて、劇的なコスト削減を実現します。これにより、より低価格でサービスを提供する余力が生まれます。

- スピード: データに基づいた迅速な意思決定と、アジャイルな開発体制により、顧客ニーズの変化を捉えた新製品やサービスを驚くべき速さで市場に投入してきます。

- 顧客体験(CX): 顧客データを深く分析し、パーソナライズされた最適な提案や、オンラインとオフラインが融合したストレスのない購買体験を提供することで、顧客の心を掴み、高いロイヤルティを獲得します。

こうした競合の前に、旧来のやり方に固執する企業は、価格、スピード、品質(顧客体験)のあらゆる面で劣後していきます。その結果、顧客はより優れた価値を提供してくれる競合へと流れ、市場シェアは徐々に、あるいは一気に奪われていくでしょう。気づいた時には、もはや挽回不可能な差がつき、「デジタル競争の敗者」として市場からの退場を余儀なくされる可能性も決して低くはないのです。

顧客ニーズへの対応が遅れ、顧客満足度が低下する

現代の顧客は、スマートフォンを片手に、常に新しい情報やサービスに触れています。彼らの期待値は日々高まっており、企業が提供する価値に対しても非常に厳しい目を持っています。DXを推進しない企業は、こうした顧客の変化に対応できず、知らず知らずのうちに顧客を失望させてしまいます。

- 時代遅れのコミュニケーションチャネル: 顧客が日常的に利用しているのは、SNSのダイレクトメッセージやチャットアプリです。しかし、企業への問い合わせ手段が電話やメール、ウェブサイトのフォームに限られている場合、顧客は不便さを感じ、コミュニケーションをためらうかもしれません。

- 画一的なアプローチ: 顧客データを活用できなければ、すべての顧客に対して同じ内容のメールマガジンを送るような、画一的なマスマーケティングしかできません。自分の興味とは無関係な情報ばかりを受け取った顧客は、その企業に対して無関心になり、やがては関係を断ってしまうでしょう。

- 分断された顧客体験: Webサイトで見た商品が、実店舗では在庫切れだったり、コールセンターに問い合わせても店舗の状況を把握していなかったりするなど、チャネル間で情報が連携されていないと、顧客は大きなストレスを感じます。

これらの小さな不満の積み重ねは、顧客満足度の低下に直結します。満足度が低下した顧客は、より良い体験を提供してくれる競合他社へ容易に乗り換えてしまいます。顧客を失うことは、企業の収益基盤を失うことと同じです。DXの遅れは、企業にとって最も大切な資産である顧客との関係性を蝕んでいくのです。

膨大なデータを活用できず、ビジネスチャンスを失う

「データは21世紀の石油である」という言葉に象徴されるように、現代のビジネスにおいてデータは極めて重要な経営資源です。企業活動のあらゆる場面で、日々膨大なデータが生み出されています。顧客の購買履歴、Webサイトのアクセスログ、工場のセンサーデータ、営業の商談記録など、これらはすべて、ビジネスを成長させるためのヒントが詰まった宝の山です。

しかし、DXを推進しない企業、特にレガシーシステムに縛られている企業では、この宝の山を前にして何もできずにいます。

- データのサイロ化: 各部署のシステムが独立しており、データが連携されていないため、全社的な視点でデータを分析することができません。営業部門が持つ顧客情報と、マーケティング部門が持つWebアクセス履歴が別々に管理されていては、顧客の全体像を捉えることは不可能です。

- 分析基盤の欠如: たとえデータを集められたとしても、それを分析するためのツールや、分析スキルを持つ人材がいなければ、データは単なる数字の羅列に過ぎません。

- リアルタイム性の欠如: バッチ処理が中心の古いシステムでは、データを分析できるまでに数日かかることも珍しくありません。それでは、刻一刻と変化する市場の動きに対応することはできません。

結果として、データを活用して新たなビジネスチャンスを発見したり、業務プロセスを改善したりする機会を、みすみす逃し続けることになります。「どの商品が、どの顧客層によく売れているのか」「Webサイトのどこで顧客が離脱しているのか」「生産ラインのどこにボトルネックがあるのか」といった、データから得られるはずの貴重なインサイト(洞察)を得られず、勘と経験だけを頼りにした、非効率で的を射ない経営を続けることになるのです。

業務効率が改善されず、生産性が低下する

DXの取り組みが遅れると、社内の業務プロセスは旧態依然とした非効率な状態のまま放置されます。従業員は、本来であればもっと付加価値の高い仕事に使えるはずの時間を、単純で反復的な作業に浪費し続けることになります。

- 紙とハンコ文化の温存: 申請書や稟議書が依然として紙で運用され、承認のためには上司のハンコを求めて社内を歩き回る。書類の印刷、ファイリング、保管にも多大なコストと手間がかかります。

- 手作業によるデータ入力: 複数のシステム間でデータが連携されていないため、同じ情報を何度も手で入力し直す作業が発生します。これは時間のかかる退屈な作業であるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。

- 非効率なコミュニケーション: 情報共有の手段がメールや対面の会議に限られていると、過去のやり取りの検索に時間がかかったり、関係者全員のスケジュールを調整して会議を設定する必要があったりと、多くの非効率が生じます。

こうした非効率な働き方は、企業全体の生産性を著しく低下させるだけでなく、従業員のモチベーションにも悪影響を及ぼします。「なぜこんな無駄な作業を続けなければならないのか」という不満は、仕事への意欲を削ぎ、創造性を奪います。その結果、組織全体の活力が失われ、イノベーションが生まれにくい風土が醸成されてしまうのです。

優秀な人材の確保が難しくなる

企業の成長を支えるのは「人」です。しかし、DXを推進しない企業は、将来を担う優秀な人材、特にデジタルネイティブと呼ばれる若い世代から「選ばれない」企業になってしまいます。

現代の求職者、特に高いスキルを持つ人材は、給与や福利厚生といった条件面だけでなく、その企業でどのような働き方ができるか、自己成長の機会があるかを重視します。

- 魅力のない労働環境: いつまでも紙ベースの業務や古いシステムを使っている企業は、時代遅れで将来性がないと見なされます。最新のデジタルツールを使いこなし、スマートに働きたいと考える優秀な人材にとって、そのような環境は全く魅力的に映りません。

- 成長機会の欠如: DXに取り組まない企業では、データ分析やAI活用といった、今後ますます重要になる新しいスキルを身につける機会がありません。自身の市場価値を高めたいと考える意欲的な人材は、成長機会の多い、より先進的な企業へと流れていくでしょう。

- 企業文化への懸念: DXの遅れは、単なる技術の問題ではなく、その企業の変革に対する意欲のなさや、硬直的な組織文化の表れと受け取られます。挑戦を歓迎せず、前例踏襲を重んじるような企業文化を、優秀な人材は敬遠します。

結果として、人材採用市場において競争力を失い、必要なスキルを持つ人材を確保できなくなります。さらに、現状に不満を持つ社内の優秀な従業員の離職も招きかねません。人材の質と量の両面での劣化は、企業の競争力を内側から崩壊させる、静かで深刻なリスクなのです。

既存システムの維持費が増大し、セキュリティリスクも高まる

DXを推進しないことは、ITコストの削減どころか、むしろ増大に繋がります。その元凶が、前述したレガシーシステムです。

- 雪だるま式に増える維持管理費: レガシーシステムは、その構造が複雑であるため、些細な不具合の修正や、法改正への対応といったメンテナンスにも多大な工数と費用がかかります。また、古い技術を扱えるエンジニアが希少になっているため、人件費も高騰します。これらのコストは年々増加し、IT予算の大部分を占め、経営を圧迫していきます。

- 深刻化するセキュリティリスク: ソフトウェアベンダーによる保守サポートが終了したOSやミドルウェアを使い続けることは、極めて危険です。新たな脆弱性が発見されても修正パッチが提供されないため、サイバー攻撃に対して無防備な状態となります。ひとたび情報漏洩やシステム停止といったセキュリティインシデントが発生すれば、金銭的な損害だけでなく、顧客からの信頼も失墜し、事業継続そのものが危うくなる可能性があります。

つまり、DXを推進しないという選択は、コストとリスクの両方を増大させ続けるという、負のスパイラルに陥ることを意味します。戦略的なIT投資に資金を回せず、守りのコストばかりが増え、さらにセキュリティの脅威にも常に怯えなければならない。このような状態では、企業の健全な成長など望むべくもありません。

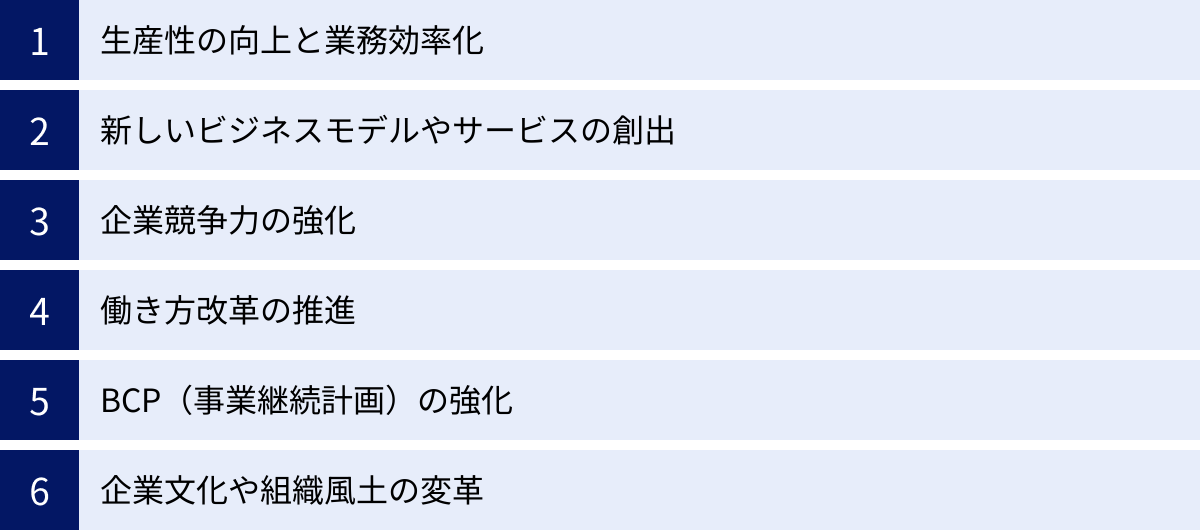

DXを推進することで得られるメリット

DXを推進しないことのリスクは計り知れませんが、逆に勇気をもってDXに取り組むことで、企業は数多くの計り知れないメリットを享受できます。DXは、単なる守りの施策ではなく、企業の未来を切り拓くための積極的な攻めの戦略です。ここでは、DXがもたらす代表的な6つのメリットについて、具体的に見ていきましょう。

生産性の向上と業務効率化

DXがもたらす最も分かりやすく、即効性のあるメリットが生産性の向上と業務効率化です。これは、DXの初期段階で多くの企業が実感する効果であり、さらなる変革への足がかりとなります。

- 定型業務の自動化: RPA(Robotic Process Automation)を導入することで、これまで人が行っていたデータ入力、伝票処理、レポート作成といったルールベースの単純作業をロボットに任せることができます。これにより、従業員はより分析的・創造的な、付加価値の高い業務に集中できるようになります。

- ペーパーレス化の推進: 電子契約サービスやワークフローシステムを導入すれば、紙の書類を大幅に削減できます。印刷コスト、郵送費、保管スペースといった物理的なコストが削減されるだけでなく、書類の検索や回覧、承認プロセスが迅速化され、意思決定のスピードが向上します。

- 情報共有の円滑化: ビジネスチャットやクラウドストレージを活用すれば、時間や場所を問わず、必要な情報にリアルタイムでアクセスし、関係者とスムーズに共有できます。これにより、部署間の連携が密になり、プロジェクトの進行が加速します。メールの洪水や、資料探しのための無駄な時間も大幅に削減されるでしょう。

これらの取り組みは、従業員一人ひとりの生産性を高め、労働時間の短縮にも繋がります。創出された時間を、顧客との対話や新しい企画の立案といった、企業の成長に直結する活動に振り向けることができるのです。

新しいビジネスモデルやサービスの創出

DXの真価は、単なる業務効率化に留まりません。その本質的なメリットは、デジタル技術とデータを活用して、これまでにない新しいビジネスモデルやサービスを創出できる点にあります。

- データドリブンな商品・サービス開発: 顧客の購買データや行動データを分析することで、これまで見過ごされていたニーズや潜在的な課題を発見できます。そのインサイトに基づいて開発された商品は、顧客に的確に響き、ヒット商品となる可能性が高まります。

- 「モノ売り」から「コト売り」への転換(サービス化): 例えば、製造業が自社製品にIoTセンサーを搭載し、稼働状況を遠隔監視するケースを考えてみましょう。収集したデータを分析することで、故障の予兆を検知し、壊れる前にメンテナンスを提供する「予知保全サービス」を展開できます。これは、製品を売り切るビジネスから、顧客と継続的な関係を築き、サービスで収益を上げるサブスクリプション型のビジネスモデルへの転換を意味します。

- 異業種との連携による新価値創造: 自社が持つデータや技術と、他社が持つ資産や顧客基盤を組み合わせることで、一社では実現できなかった新しいサービスを生み出すことができます。例えば、保険会社が自動車メーカーの走行データと連携し、安全運転をするドライバーの保険料を割り引くといったサービスが考えられます。

このように、DXは企業の収益構造そのものを変革し、新たな成長エンジンを生み出す大きな可能性を秘めているのです。

企業競争力の強化

生産性の向上、そして新たなビジネスモデルの創出は、結果として企業全体の競争力を飛躍的に高めることに繋がります。

- コスト競争力の向上: 業務効率化によって削減されたコストは、製品・サービスの価格に反映させたり、研究開発やマーケティングへの再投資に回したりすることができます。

- 顧客満足度(CS)と顧客ロイヤルティの向上: データに基づいたパーソナライズされたアプローチや、シームレスな顧客体験(CX)の提供は、顧客満足度を大きく向上させます。満足した顧客は、リピート購入してくれるだけでなく、良い口コミを広めてくれる「ファン」となり、企業の強力な支持基盤となります。

- 意思決定の迅速化と質の向上: リアルタイムで収集・可視化されたデータに基づいて経営判断を下すことで、市場の変化に迅速に対応できます。勘や経験だけに頼るのではなく、客観的な事実に基づいた意思決定は、その精度も高まります。

- ブランドイメージの向上: DXに積極的に取り組み、先進的なサービスや働き方を実現している企業は、社会から「イノベーティブで将来性のある企業」と評価されます。これは、顧客、取引先、株主、そして求職者に対する強力なアピールとなり、企業全体のブランド価値を高めます。

これらの要素が複合的に作用することで、企業は競合他社に対する明確な優位性を確立し、持続的な成長軌道に乗ることができるのです。

働き方改革の推進

DXは、企業の収益や競争力だけでなく、従業員の働き方にもポジティブな変革をもたらします。これは、優秀な人材を惹きつけ、組織全体の活力を高める上で非常に重要なメリットです。

- 多様で柔軟な働き方の実現: Web会議システムやクラウドサービスなどのデジタルツールは、時間や場所の制約を取り払います。これにより、テレワーク(在宅勤務)、フレックスタイム、ワーケーションといった、従業員一人ひとりのライフスタイルに合わせた多様な働き方が可能になります。育児や介護といった事情を抱える従業員も、キャリアを諦めることなく働き続けることができます。

- 従業員エンゲージメントの向上: RPAなどによって単純作業から解放された従業員は、より創造的で満足度の高い仕事に従事できます。また、柔軟な働き方が認められることで、ワークライフバランスが改善し、仕事に対する満足度や会社への帰属意識(エンゲージメント)が高まります。エンゲージメントの高い従業員は、自発的に企業の成長に貢献しようとします。

- スキルの向上とキャリア開発: DXを推進する過程で、従業員はデータ分析やデジタルツールの活用といった新しいスキルを習得する機会を得られます。企業が従業員のリスキリング(学び直し)を支援することは、個人のキャリア開発に繋がるだけでなく、組織全体の能力向上にも貢献します。

働きがいがあり、成長を実感できる環境は、従業員にとって何よりの魅力です。DXによる働き方改革は、従業員満足度(ES)と企業業績が共に向上する好循環を生み出します。

BCP(事業継続計画)の強化

新型コロナウイルスのパンデミックや、頻発する自然災害は、企業に対して不測の事態が発生しても事業を継続できる能力、すなわちBCP(Business Continuity Plan)の重要性を改めて認識させました。DXは、このBCPを強化する上でも不可欠な役割を果たします。

- 業務の場所からの解放: 業務プロセスがデジタル化され、データがクラウド上に保管されていれば、地震や水害などでオフィスが利用できなくなったとしても、従業員は自宅や別の拠点から業務を継続できます。

- サプライチェーンの可視化: サプライヤーの状況や物流の動きをデジタルでリアルタイムに追跡・管理することで、サプライチェーン上のどこかで問題が発生した際に、迅速に影響を把握し、代替ルートの確保などの対策を講じることが可能になります。

- ペーパーレスによる情報資産の保護: 重要な契約書や設計図といった情報資産が紙でしか存在しない場合、火災や水害で物理的に失われてしまうリスクがあります。これらをデジタルデータとしてクラウド上にバックアップしておくことで、情報資産を災害から守ることができます。

DXによって構築された強靭な事業基盤は、予期せぬ危機に直面した際の企業のレジリエンス(回復力)を高め、顧客や社会からの信頼を維持しながら事業を継続するための生命線となります。

企業文化や組織風土の変革

DXがもたらす究極的なメリットは、企業文化や組織風土そのものを、より良い方向へと変革できる点にあると言っても過言ではありません。DXは技術的な変革であると同時に、人の意識や行動様式、組織のあり方を変える「カルチャー変革」でもあります。

DXを推進する過程で、企業には次のようなポジティブな文化が根付いていきます。

- データドリブン文化: 経験や勘だけでなく、客観的なデータを根拠に議論し、意思決定を行う文化が醸成されます。これにより、議論はより建設的になり、組織としての判断の質が向上します。

- 挑戦と学習の文化: DXの道のりは試行錯誤の連続です。小さな失敗を許容し、そこから得られた学びを次に活かして素早く改善していくアジャイルなアプローチが求められます。このような環境は、従業員が変化を恐れずに新しいことに挑戦する文化を育みます。

- オープンなコミュニケーション文化: ビジネスチャットなどのツールは、役職や部署の垣根を越えたフラットでオープンなコミュニケーションを促進します。情報が透明化され、自由に意見交換ができる風土は、イノベーションの土壌となります。

このような前向きで変化に強い組織文化こそが、DXがもたらす最大の資産であり、VUCAの時代を勝ち抜くための最も強力な競争力の源泉となるのです。

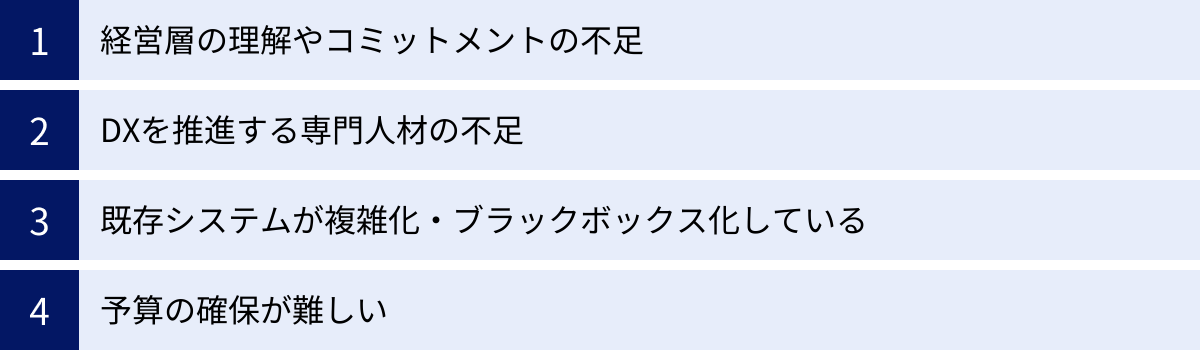

DX推進を阻む主な課題

DXがもたらすメリットは大きいものの、その推進は決して平坦な道のりではありません。多くの企業が、DXへの取り組みの途中で様々な壁に直面します。成功のためには、これらの課題をあらかじめ認識し、対策を講じることが不可欠です。ここでは、DX推進を阻む代表的な4つの課題について解説します。

経営層の理解やコミットメントの不足

DX推進における最大の障壁は、技術や予算の問題ではなく、経営層のDXに対する理解不足と、本気のコミットメント(関与)の欠如です。

- DXを「IT部門の仕事」と誤解している: 多くの経営層が、DXを単なる「最新ITツールの導入」や「システム部門が主導するコスト削減活動」と捉え、現場任せにしてしまうケースが見られます。しかし、前述の通りDXはビジネスモデルや組織文化の変革を伴う全社的な経営戦略です。経営トップがDXの本質を理解し、「これは自らの仕事である」という強い当事者意識を持たなければ、部門間の利害調整や、既存のやり方を変えることへの抵抗勢力を乗り越えることはできません。

- 短期的な成果を求めすぎる: DXの成果、特にビジネスモデルの変革といった大きなテーマは、短期間で現れるものではありません。しかし、短期的なROI(投資対効果)を重視するあまり、成果が出る前にプロジェクトを中断してしまったり、目先の業務効率化に終始してしまったりするケースが後を絶ちません。DXは未来への投資であるという認識を持ち、腰を据えて粘り強く取り組む覚悟が経営層に求められます。

- ビジョンを示せない: 「なぜ我が社はDXを推進するのか」「DXを通じて、どのような未来を実現したいのか」という、明確で説得力のあるビジョンを経営層が示せなければ、従業員は何のために変化を受け入れ、努力しなければならないのか理解できません。全社を巻き込み、従業員の共感と協力を得るためには、経営トップ自らの言葉で、DXの目的と目指す姿を熱く語ることが不可欠です。

経営トップの強力なリーダーシップと、揺るぎないコミットメントなくして、DXの成功はあり得ません。これが全ての出発点となります。

DXを推進する専門人材の不足

DXを具体的に推進していくためには、それを担う人材が必要です。しかし、多くの企業でDXを牽引できる専門人材の不足が深刻な課題となっています。

DX推進に求められるのは、単にITやデジタル技術に詳しいだけの人材ではありません。ビジネスの課題を深く理解し、それを解決するためにどのようなデジタル技術を活用できるかを構想・実行できる、ビジネスとITの両方に精通した「ブリッジ人材」が求められます。具体的には、以下のようなスキルセットを持つ人材です。

- データサイエンティスト: 膨大なデータを分析し、ビジネスに有益な知見(インサイト)を抽出する専門家。

- UI/UXデザイナー: 顧客にとって使いやすく、満足度の高いデジタルサービスやアプリケーションの体験を設計する専門家。

- AIエンジニア: AI技術を活用したシステムやサービスを開発・実装する技術者。

- DXプロデューサー/プロダクトマネージャー: DXプロジェクト全体を統括し、ビジネスサイドと開発サイドの橋渡し役となって、ビジョンを具体的な製品やサービスとして形にしていく責任者。

こうした高度な専門性を持つ人材は、社会全体で不足しており、採用市場での獲得競争は激化しています。多くの企業、特に中堅・中小企業にとっては、必要な人材をすべて自社で採用することは非常に困難です。

この課題を克服するためには、外部の専門家(コンサルタント、フリーランスなど)を積極的に活用することや、社内での人材育成に計画的に投資すること(リスキリング)、そして従業員が新しいスキルを学びやすい環境を整備することが重要になります。

既存システムが複雑化・ブラックボックス化している

DX推進の足かせとなるもう一つの大きな課題が、長年にわたって蓄積された「技術的負債」であるレガシーシステムの存在です。

- 複雑怪奇なシステム構造: 多くの企業の基幹システムは、過去数十年間にわたって、場当たり的な改修や機能追加が繰り返されてきました。その結果、システムの内部はスパゲッティのように絡み合った複雑な構造となり、全体像を正確に把握している人が誰もいない「ブラックボックス」と化しています。

- データ連携の困難さ: 各システムが部門ごとに最適化(サイロ化)されているため、全社横断でデータを連携させようとすると、多大な手間とコストがかかります。新しいデジタルサービスと既存システムを連携させようにも、インターフェースがなかったり、データ形式がバラバラだったりと、多くの技術的な障壁に直面します。

- 改修への抵抗: ブラックボックス化したシステムに手を入れることは、予期せぬ不具合を引き起こすリスクが非常に高いため、現場のIT部門は改修に及び腰になりがちです。「触らぬ神に祟りなし」とばかりに、既存システムを温存しようとする力が働き、DXの足かせとなります。

この課題に対処するためには、まず自社のIT資産の現状を正確に把握し、棚卸しを行うことが第一歩です。どのシステムを維持し、どのシステムを刷新すべきかを仕分けし、将来の理想的なシステム構成(アーキテクチャ)を描いた上で、計画的にモダナイゼーション(近代化)を進めていく必要があります。これは時間とコストのかかる困難な作業ですが、避けては通れない道です。

予算の確保が難しい

DXの推進には、ツールの導入費用、システム開発費、外部コンサルタントへの委託費、人材育成費など、相応の投資が必要です。しかし、DXのための予算を確保することができず、取り組みが前に進まないという課題も多くの企業で聞かれます。

- 投資対効果(ROI)の説明の難しさ: 業務効率化のようなテーマは比較的ROIを算出しやすいですが、ビジネスモデルの変革や企業文化の改革といったDXの核心的な取り組みは、その効果が金銭的な成果として現れるまでに時間がかかります。また、その効果を事前に定量的に示すことも困難です。そのため、短期的な利益を重視する経営層から「その投資は本当に儲かるのか?」と問われ、承認を得られないケースがあります。

- 既存システムの維持費による圧迫: 前述の通り、多くの企業ではIT予算の大部分がレガシーシステムの維持管理費に消えてしまっています。DXのような攻めのIT投資(バリューアップ)に振り向けられる資金的な余裕が、そもそもないという構造的な問題を抱えています。

- 経営層の覚悟の欠如: 結局のところ、予算の問題は経営層の覚悟の問題に行き着きます。DXをコストではなく、企業の未来を創るための「投資」と捉え、たとえ短期的な痛みを伴ってでも、必要な経営資源を投下するという強い意志がなければ、予算が確保されることはありません。

この課題を乗り越えるためには、スモールスタートで小さく始めて、目に見える成功事例を作ることが有効です。特定の業務領域で実証実験(PoC)を行い、具体的な効果を示すことで、経営層の理解を得て、より大きな予算を獲得していくという、段階的なアプローチが現実的です。

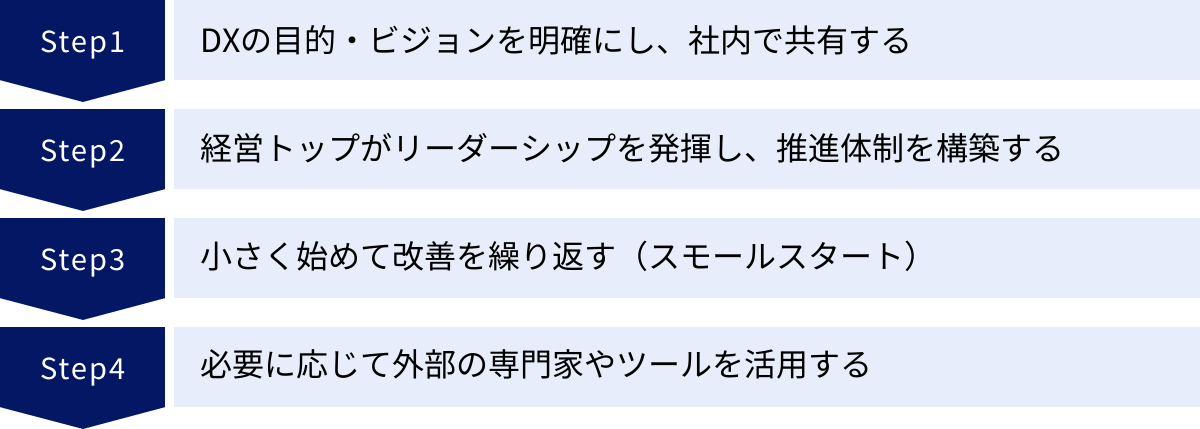

DXを成功させるための4つのステップ

DX推進には多くの課題が伴いますが、正しいステップを踏むことで、成功の確率は格段に高まります。やみくもにツールを導入するのではなく、戦略的に、かつ着実に進めることが重要です。ここでは、DXを成功に導くための基本的な4つのステップを紹介します。

① DXの目的・ビジョンを明確にし、社内で共有する

DXの取り組みを始める前に、まず立ち止まって考えなければならない最も重要な問いがあります。それは「自社は、何のためにDXを推進するのか?」という目的の明確化です。

- 自社の課題と将来像を定義する: 「2025年の崖を克服する」「顧客満足度を20%向上させる」「3年後に新たなサブスクリプション事業で売上10億円を目指す」など、自社が抱える課題や、DXを通じて実現したい未来の姿(ビジョン)を、具体的かつ測定可能な言葉で定義します。このビジョンは、経営トップが自ら考え抜き、策定することが不可欠です。

- 全社でビジョンを共有し、共感を得る: 策定したビジョンは、経営層だけのものにしてはいけません。社内説明会や全社集会、社内報など、あらゆるチャネルを通じて、全従業員に繰り返し伝え続ける必要があります。なぜ今、変わらなければならないのか。DXによって会社や自分たちの仕事はどう良くなるのか。そのストーリーを情熱を持って語り、従業員の共感と「自分ごと化」を促すことが重要です。

- DX推進の羅針盤とする: 明確化された目的とビジョンは、DX推進のあらゆる場面で立ち返るべき「羅針盤」となります。ツールの選定やプロジェクトの優先順位付けで迷った時、「これは我々のビジョン達成に貢献するか?」と問いかけることで、常に正しい方向性を保つことができます。

明確なビジョンなきDXは、航海図のない船旅と同じです。どこに向かっているのか分からなければ、従業員はついてきませんし、途中で座礁してしまいます。全ての始まりは、揺るぎない目的とビジョンの設定にあります。

② 経営トップがリーダーシップを発揮し、推進体制を構築する

ビジョンが固まったら、次はその実行を担保するための体制を構築します。DXは部門横断的な取り組みであるため、特定の部署だけに任せるのではなく、全社を動かす強力な推進体制が不可欠です。

- 経営トップの継続的なコミットメント: 経営トップは、ビジョンを示すだけでなく、DX推進の最高責任者として、自ら先頭に立ち続ける必要があります。DX推進会議に必ず出席し、進捗を把握し、課題解決のための重要な意思決定を迅速に行う。その本気の姿勢が、現場の社員を動かします。

- 専門部署の設置: DXを強力に推進するためには、社長直轄の専門部署(DX推進室、デジタル変革推進部など)を設置することが有効です。この部署には、各事業部門のエース人材や、IT部門、マーケティング部門などから、多様なスキルを持つメンバーを集めます。この専門部署が、DX戦略の具体化、各部門との調整、プロジェクトの進捗管理といった、実務的なハブとしての役割を担います。

- 権限移譲と協力体制の醸成: DX推進部署には、予算執行や意思決定に関する一定の権限を与えることが重要です。また、既存の事業部門が「DXは他人事」と捉えるのではなく、自らの業務改革として主体的に関わるよう、協力体制を築く必要があります。各部門にDX推進担当者を置くなど、現場を巻き込む仕組み作りが求められます。

DXの成否は、推進体制の設計で8割決まると言っても過言ではありません。経営トップの強いリーダーシップの下、全社を巻き込む実行力のある体制を構築することが、成功への鍵となります。

③ 小さく始めて改善を繰り返す(スモールスタート)

壮大なビジョンを掲げることは重要ですが、最初から全社規模で大規模な変革を一気に進めようとすると、失敗するリスクが高まります。現実的なアプローチは、「スモールスタート」で小さく始めて、成功体験を積み重ねながら、徐々に取り組みを拡大していくことです。

- 成果の出やすい領域から着手する: まずは、比較的抵抗が少なく、短期間で目に見える成果を出しやすいテーマや部署を選んで、実証実験(PoC: Proof of Concept)を行います。例えば、「営業部門の報告業務をSFAで効率化する」「経理部門で電子請求書システムを試してみる」といった具体的なテーマです。

- アジャイルなアプローチ: PoCでは、完璧な計画を立てることに時間をかけるのではなく、「まずやってみる(Try Fast)」ことを重視します。短期間(例えば1〜3ヶ月)でプロトタイプを動かし、利用者からのフィードバックを得て、素早く改善する。この「計画→実行→評価→改善」のサイクル(アジャイル開発の考え方)を高速で回すことで、リスクを最小限に抑えながら、本当に価値のある解決策を見つけ出すことができます。

- 成功事例を横展開する: 小さな成功が確認できたら、その成果を社内で大々的に共有します。具体的な効果(例:「報告業務の時間が月20時間削減された」など)を示すことで、DXに対する懐疑的な見方を払拭し、他の部署にも「自分たちもやってみたい」という機運を醸成できます。この成功事例をモデルケースとして、他の部署へ取り組みを横展開していくことで、全社的な変革へと繋げていきます。

大きな成功は、小さな成功の積み重ねから生まれます。いきなりホームランを狙うのではなく、着実にヒットを打ち続ける戦略が、結果的にDXを成功へと導く最も確実な道筋です。

④ 必要に応じて外部の専門家やツールを活用する

DX推進に必要なスキルやノウハウ、リソースが全て自社内に揃っている企業は稀です。自社の力だけで全てを賄おうとせず、必要に応じて外部の知見やサービスを賢く活用することも、成功の重要な要素です。

- 外部の専門家の活用: DX戦略の策定や、専門人材がいない領域については、DXコンサルティングファームや、特定領域に強みを持つフリーランスの専門家などの力を借りることも有効な選択肢です。彼らの客観的な視点や豊富な知見は、自社だけでは気づかなかった課題の発見や、新たなアイデアの創出に繋がります。

- SaaS/クラウドサービスの活用: かつてはシステムを導入するには、自社でサーバーを用意し、ソフトウェアを開発・購入する必要がありましたが、現在はSaaS(Software as a Service)をはじめとする多種多様なクラウドサービスが存在します。これらを活用すれば、初期投資を抑え、必要な機能を迅速に利用開始できます。自社でゼロから開発するよりも、まずは既存の優れたサービスを利用できないか検討することが、スピードとコストの面で賢明です。

- パートナー企業との協業: 自社にない技術や顧客基盤を持つ企業とパートナーシップを組むことで、新たなサービスを共創することも可能です。オープンイノベーションの発想で、社外のリソースを積極的に取り込む姿勢が求められます。

全てを自前でやろうとしない(Not Invented Here症候群に陥らない)こと。これがDXを効率的かつ効果的に進めるための重要なマインドセットです。自社の強みを活かしつつ、足りない部分は外部リソースで補う。この柔軟な発想が、DXの成功確率を大きく引き上げます。

DX推進に役立つおすすめツール6選

DXを具体的に進める上で、様々なデジタルツールの活用は欠かせません。ここでは、多くの企業で導入され、DXの第一歩として効果を発揮しやすい代表的なツールを6つのカテゴリーに分けて紹介します。これらのツールは、業務効率化から顧客関係強化まで、幅広い課題解決に貢献します。

| カテゴリ | 主な目的 | 代表的なツール例 |

|---|---|---|

| 電子契約サービス | ペーパーレス化、契約業務の効率化・迅速化 | GMOサイン、クラウドサイン |

| ビジネスチャット | コミュニケーションの迅速化、情報共有の円滑化 | Slack, Microsoft Teams |

| Web会議システム | テレワークの実現、遠隔地とのコミュニケーション | Zoom, Google Meet |

| SFA/CRM | 営業活動の可視化・効率化、顧客情報の一元管理 | Salesforce, HubSpot |

| MAツール | マーケティング活動の自動化、見込み客の育成 | Marketo, Pardot |

| RPAツール | 定型的なPC業務の自動化、生産性向上 | UiPath, WinActor |

① 電子契約サービス(GMOサイン、クラウドサインなど)

電子契約サービスは、従来、紙と印鑑で行っていた契約締結プロセスを、クラウド上で完結させるツールです。DXの第一歩であるペーパーレス化を強力に推進します。

- 主な機能: 契約書の作成・送信、相手方のオンラインでの同意・署名、締結済み契約書のクラウド保管・管理、電子署名・タイムスタンプによる証拠力の担保。

- 導入メリット:

- コスト削減: 契約書に貼付する印紙税が不要になります。また、印刷代、郵送費、書類保管のためのファイルやキャビネット、倉庫代といったコストも削減できます。

- 業務効率化: 契約書の製本・押印・郵送といった手間のかかる作業がなくなり、契約締結までのリードタイムを大幅に短縮できます。

- コンプライアンス強化: 締結済みの契約書はクラウド上で一元管理されるため、検索性が向上し、閲覧権限の管理や更新期限の管理も容易になります。これにより、コンプライアンス強化とガバナンス向上に繋がります。

代表的なツールとして、導入企業数や機能の豊富さで知られる「GMOサイン」や、弁護士ドットコムが提供し、法務に強い「クラウドサイン」などがあります。

参照:GMOサイン 公式サイト、クラウドサイン 公式サイト

② ビジネスチャット(Slack、Microsoft Teamsなど)

ビジネスチャットは、メールに代わる新たなコミュニケーション基盤として、多くの企業で導入が進んでいます。リアルタイム性の高いやり取りを可能にし、組織のコミュニケーションを活性化させます。

- 主な機能: 1対1やグループでのチャット、ファイル共有、タスク管理、各種外部サービスとの連携(API連携)、ビデオ通話。

- 導入メリット:

- コミュニケーションの迅速化: メールの「お世話になっております」といった定型的な挨拶が不要で、要件を簡潔に伝えられるため、スピーディな意思疎通が可能です。

- 情報共有の効率化: プロジェクトやテーマごとに「チャンネル(トークルーム)」を作成できるため、関連情報が一箇所に集約され、後から参加したメンバーも過去の経緯を容易に把握できます。

- コラボレーションの促進: 部署や役職の垣根を越えたオープンなコミュニケーションが生まれやすく、組織の一体感醸成やイノベーションの促進に繋がります。

世界的に高いシェアを誇る「Slack」や、Microsoft 365との連携が強力な「Microsoft Teams」が代表的なツールとして知られています。

参照:Slack 公式サイト、Microsoft Teams 公式サイト

③ Web会議システム(Zoom、Google Meetなど)

Web会議システムは、インターネットを介して、遠隔地にいる相手と映像と音声でコミュニケーションが取れるツールです。テレワークや働き方改革を支える必須のインフラとなっています。

- 主な機能: ビデオ・音声通話、画面共有、チャット、録画・録音、背景の変更(バーチャル背景)。

- 導入メリット:

- コストと時間の削減: 会議や商談のための移動時間と交通費を大幅に削減できます。

- 柔軟な働き方の実現: オフィスにいなくても会議に参加できるため、テレワークや在宅勤務を強力にサポートします。

- コミュニケーション機会の創出: 遠隔地の支社や海外拠点、顧客とも気軽にコミュニケーションが取れるようになり、ビジネスチャンスの拡大に繋がります。

高い接続品質と使いやすさで広く普及している「Zoom」や、Googleアカウントがあれば手軽に利用できる「Google Meet」などが代表的です。

参照:Zoom 公式サイト、Google Meet 公式サイト

④ SFA/CRM(Salesforce、HubSpotなど)

SFA(営業支援システム)とCRM(顧客関係管理システム)は、企業の最も重要な資産である顧客情報を一元管理し、営業・マーケティング・カスタマーサポートの各活動を強化するためのツールです。しばしば一体型のツールとして提供されます。

- 主な機能:

- SFA: 顧客情報管理、商談進捗管理、行動履歴管理、売上予測、営業日報作成支援。

- CRM: 問い合わせ管理、メールマーケティング、顧客セグメンテーション、分析レポート。

- 導入メリット:

- 営業プロセスの可視化: 誰が、どの顧客に、どのようなアプローチをして、商談が今どの段階にあるのかをチーム全体で可視化できます。これにより、的確なアドバイスやサポートが可能になります。

- 営業活動の効率化: 属人化しがちな営業ノウハウや顧客情報を組織の資産として共有・蓄積でき、業務の標準化と効率化が進みます。

- 顧客満足度の向上: 顧客の過去の購買履歴や問い合わせ履歴を把握した上で対応できるため、よりパーソナライズされた質の高いコミュニケーションが可能になり、顧客満足度の向上に繋がります。

世界No.1のシェアを誇る「Salesforce」や、インバウンドマーケティングの思想に基づき、マーケティング・営業・カスタマーサービス機能が統合された「HubSpot」などが有名です。

参照:Salesforce 公式サイト、HubSpot 公式サイト

⑤ MAツール(Marketo、Pardotなど)

MA(マーケティングオートメーション)ツールは、見込み客(リード)の獲得から育成、選別までの一連のマーケティング活動を自動化・効率化するツールです。

- 主な機能: リード管理、Webサイト上の行動トラッキング、メール配信の自動化、スコアリング(見込み度の点数化)、ランディングページ作成。

- 導入メリット:

- マーケティング業務の効率化: 大量の見込み客に対して、手作業では不可能な、一人ひとりの興味や関心に合わせた、きめ細やかなアプローチを自動で行うことができます。

- 質の高い見込み客の創出: Webサイトの閲覧ページやメールの開封率といった行動履歴に基づいて、購買意欲の高い見込み客をスコアリングし、営業部門へ引き渡すことができます。これにより、営業活動の成約率向上が期待できます。

- One to Oneマーケティングの実現: 「製品Aの価格ページを見た人には、翌日、導入事例のメールを送る」といったシナリオを設定することで、最適なタイミングで最適な情報を提供するOne to Oneマーケティングを実現します。

B2Bマーケティングに強みを持つAdobe社の「Marketo Engage」や、Salesforceとの連携がスムーズな「Salesforce Pardot」(現:Marketing Cloud Account Engagement)が代表的なツールです。

参照:Marketo Engage 公式サイト、Salesforce Marketing Cloud Account Engagement 公式サイト

⑥ RPAツール(UiPath、WinActorなど)

RPA(Robotic Process Automation)ツールは、PC上で行われる定型的な事務作業を、ソフトウェアロボットに記憶させて自動化するツールです。「デジタルレイバー(仮想知的労働者)」とも呼ばれます。

- 主な機能: PC上のあらゆる操作(マウス操作、キーボード入力、アプリケーションの起動、データのコピー&ペーストなど)の記録と自動実行。

- 導入メリット:

- 生産性の劇的な向上: 24時間365日、文句も言わず、ミスなく高速に作業を実行します。従業員は単純作業から解放され、より付加価値の高い業務に専念できます。

- 品質向上とヒューマンエラー削減: 人が行うと必ず発生する入力ミスや転記ミスといったヒューマンエラーを撲滅できます。

- コスト削減: 人件費と比較して、大幅なコスト削減が見込めます。特に、大量の定型業務があるバックオフィス部門などで大きな効果を発揮します。

グローバルで高いシェアを持つ「UiPath」や、純国産ツールで、プログラミング知識がなくても比較的扱いやすいとされるNTTアドバンステクノロジの「WinActor」などが広く利用されています。

参照:UiPath 公式サイト、WinActor 公式サイト

まとめ

本記事では、DXがなぜ現代の企業にとって不可欠なのか、その7つの理由と、推進しない場合に待ち受けるリスク、そして推進することで得られる多大なメリットについて、多角的に解説してきました。

改めて要点を整理すると、以下のようになります。

- DXは単なるIT化・デジタル化ではない: DXの本質は、デジタル技術を手段として、ビジネスモデルや組織文化そのものを変革し、新たな価値を創造して競争優位性を確立する、全社的な経営戦略です。

- DXの必要性は多岐にわたる: 「2025年の崖」の克服、レガシーシステムからの脱却、ビジネスモデルや顧客価値観の変化への対応、働き方改革、そしてVUCA時代への適応など、企業を取り巻く環境の変化が、DXを「待ったなし」の課題にしています。

- 推進しないリスクは企業の存続に関わる: DXを怠ることは、市場競争力の低下、顧客満足度の低下、ビジネスチャンスの喪失、生産性の低下、人材確保の困難化といった深刻なリスクを招き、企業の存続そのものを脅かします。

- 成功の鍵は戦略的なステップにある: DXを成功させるには、①明確なビジョン策定、②経営トップのリーダーシップと推進体制の構築、③スモールスタートとアジャイルな改善、④外部リソースの活用、という戦略的なステップを着実に踏むことが重要です。

DXは、一部の先進的な大企業だけのものではありません。むしろ、変化に柔軟に対応しやすい中堅・中小企業にこそ、大きなチャンスがあります。DXは決して楽な道のりではありませんが、未来への投資として、企業が一丸となって取り組むべき最重要課題です。

この記事が、皆様の企業でDX推進の一歩を踏み出すための、確かな羅針盤となることを心から願っています。変化を恐れず、未来を自らの手で創造するために、今こそ行動を起こしましょう。