現代のビジネス環境は、デジタル技術の急速な進化と消費者の価値観の多様化により、かつてないスピードで変化しています。このような状況下で企業が競争優位性を確立し、持続的な成長を遂げるためには、従来の手法にとらわれない、新しいマーケティングのアプローチが不可欠です。その鍵を握るのが「マーケティングDX(デジタルトランスフォーメーション)」です。

マーケティングDXは、単にデジタルツールを導入することではありません。データとデジタル技術を駆使して、顧客体験(CX)を根本から見直し、業務プロセス、組織、そして企業文化そのものを変革する全社的な取り組みを指します。これにより、顧客一人ひとりに最適化された価値を提供し、深く、長期的な関係を築くことが可能になります。

しかし、「DX」という言葉が先行し、「何から手をつければ良いのかわからない」「デジタルマーケティングと何が違うのか」「具体的なメリットがイメージできない」といった悩みを抱えるマーケティング担当者や経営者の方も少なくないでしょう。

この記事では、マーケティングDXの基本的な考え方から、その重要性、具体的なメリット、推進する上での課題、そして成功に導くためのステップやポイントまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。マーケティングDXに役立つ代表的なツールも紹介しますので、自社の状況と照らし合わせながら、次の一歩を踏み出すための具体的なヒントを得てください。

目次

マーケティングDXとは?

マーケティングDXという言葉を正しく理解するためには、まずその構成要素である「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の基本的な考え方と、混同されがちな「デジタルマーケティング」との違いを明確に把握することが重要です。このセクションでは、それぞれの定義と関係性を解き明かし、マーケティングDXの本質に迫ります。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の基本的な考え方

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単にアナログな業務をデジタル化すること(デジタイゼーション)や、特定の業務プロセスをデジタル技術で効率化すること(デジタライゼーション)に留まる概念ではありません。経済産業省が公表している「DX推進ガイドライン」では、DXを次のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

(参照:経済産業省「DX推進ガイドライン Ver. 1.0」)

ここでの重要なキーワードは「トランスフォーメーション(変革)」です。DXの本質は、デジタル技術を「手段」として活用し、ビジネスのあり方そのものを根本的に変えることにあります。

具体的には、以下の3つの段階で理解すると分かりやすいでしょう。

- デジタイゼーション(Digitization): アナログ・物理データのデジタル化。例えば、紙の書類をスキャンしてPDF化する、会議をオンラインで行うといった、個別の業務やプロセスのデジタル化がこれにあたります。これはDXの第一歩に過ぎません。

- デジタライゼーション(Digitalization): 特定の業務・製造プロセスをデジタル化すること。例えば、RPA(Robotic Process Automation)を導入して定型業務を自動化する、MA(マーケティングオートメーション)ツールでメール配信を効率化するなど、プロセス全体の最適化を目指します。

- デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation): 組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化、顧客起点の価値創出のための事業やビジネスモデルの変革。これは、デジタイゼーションやデジタライゼーションを通じて得られたデータを活用し、全社レベルでビジネスモデルや組織文化、顧客への価値提供の方法を根本から変革することを意味します。

例えば、ある小売業者がDXを推進する場合、単にECサイトを立ち上げる(デジタイゼーション)だけでは不十分です。店舗のPOSデータ、ECサイトの購買履歴、アプリの利用ログ、顧客からの問い合わせ履歴といったあらゆるデータを統合・分析し、「個客」を深く理解します(デジタライゼーション)。そして、そのデータに基づいて、オンラインとオフラインを融合させたシームレスな購買体験(OMO: Online Merges with Offline)を提供したり、顧客の潜在ニーズを先取りした新しいサブスクリプションサービスを開発したりすることが、真のDXと言えるでしょう。

デジタルマーケティングとの違い

次に、マーケティングDXとデジタルマーケティングの違いについて解説します。この二つは密接に関連していますが、その目的と範囲において明確な違いがあります。

デジタルマーケティングとは、Webサイト、SEO、コンテンツマーケティング、SNS、Web広告、メールマガジンといったデジタルチャネルやデジタル技術を活用して行うマーケティング活動全般を指します。その主な目的は、見込み客の獲得(リードジェネレーション)、販売促進、ブランディングなど、比較的短期的な成果や特定のキャンペーンの成功に置かれることが多いです。活動の主体は、主にマーケティング部門となります。

一方、マーケティングDXは、デジタルマーケティングを内包する、より広範で戦略的な概念です。その目的は、デジタル技術とデータを活用して「顧客体験(CX)の最適化」と「LTV(顧客生涯価値)の最大化」を実現し、最終的には新たなビジネスモデルの創出や企業全体の変革を目指すことにあります。そのため、マーケティング部門だけでなく、営業、カスタマーサポート、製品開発、情報システムといった複数の部門が連携し、全社的に取り組む必要があります。

両者の違いを以下の表にまとめます。

| 比較項目 | デジタルマーケティング | マーケティングDX |

|---|---|---|

| 主な目的 | リード獲得、販売促進、ブランディングなど、施策レベルの成果 | 顧客体験(CX)の最適化、LTV最大化、ビジネスモデルの変革 |

| スコープ(範囲) | マーケティング活動の一部(Web広告、SEO、SNS運用など) | マーケティング活動全体、および関連する全部門の業務プロセス、組織 |

| 時間軸 | 短期〜中期的な視点(キャンペーン単位など) | 中長期的な視点(企業戦略レベル) |

| 主体となる部門 | 主にマーケティング部門 | マーケティング、営業、開発、CSなど部門横断、全社的 |

| 中心的な考え方 | 各デジタルチャネルの最適化 | 顧客中心。データに基づいた全社的な変革 |

| 具体例 | SEO対策で検索順位を上げる。SNSキャンペーンでフォロワーを増やす。 | 顧客データを一元化し、パーソナライズされた体験を提供する。データ分析から新たなサービスを開発する。 |

このように、デジタルマーケティングが「戦術」レベルのアプローチであるのに対し、マーケティングDXは「戦略」レベルの経営課題として捉える必要があります。優れたデジタルマーケティング施策を数多く実行していても、それらが部門ごとに分断され、データが連携されていなければ、一貫した顧客体験を提供することはできません。マーケティングDXは、そうしたサイロ化された戦術を、「顧客」という共通の軸で統合し、企業全体の価値創造能力を高めるための取り組みなのです。

マーケティングDXが重要視される背景

なぜ今、多くの企業がマーケティングDXの推進を急いでいるのでしょうか。その背景には、単なる技術の進化だけでなく、私たちの社会や市場環境の構造的な変化が存在します。ここでは、マーケティングDXが現代のビジネスにおいて不可欠とされる3つの主要な背景について掘り下げていきます。

顧客の価値観や行動の変化

現代のマーケティングを語る上で最も重要な変化は、主導権が企業から顧客(消費者)へと完全に移行したことです。この変化を牽引しているのが、スマートフォンの普及とインターネットの常態化です。

かつて、顧客が商品やサービスに関する情報を得る手段は、テレビCMや新聞広告、雑誌、営業担当者の説明など、企業側が発信する情報に限られていました。しかし現在では、誰もが手のひらの上で、いつでもどこでも、膨大な情報にアクセスできます。検索エンジンで商品を比較検討し、SNSで利用者のリアルな口コミ(UGC: User Generated Content)を調べ、動画サイトでレビューを視聴する。こうした行動が当たり前になりました。

この変化に伴い、顧客の購買に至るプロセスも複雑化しています。従来の「AIDMA(Attention, Interest, Desire, Memory, Action)」のような直線的なモデルでは、現代の顧客行動を捉えきれません。検索(Search)や共有(Share)といった行動が加わった「AISAS(Attention, Interest, Search, Action, Share)」や、さらにコンテンツとの出会い(Discovery)やエンゲージメント(Engage)を重視するモデルなど、顧客接点(タッチポイント)はオンライン・オフラインを問わず多様化・分散化しています。

また、モノが溢れる時代において、顧客は単に機能的な価値(スペックや価格)だけで商品を選ぶのではなく、その商品やサービスを通じて得られる「体験」や「共感」といった情緒的な価値(顧客体験価値:CX)を重視するようになりました。サブスクリプションモデルの普及もこの流れを加速させており、「所有」から「利用」へと価値観がシフトする中で、企業と顧客の関係は一度きりの購入で終わるのではなく、継続的なものへと変化しています。

このような顧客の変化に対応するためには、企業はもはや一方的な情報発信や画一的なアプローチでは通用しません。散在する多様な顧客接点から得られるデータを統合・分析し、顧客一人ひとりの状況やニーズを深く理解した上で、パーソナライズされた最適な情報と体験を、最適なタイミングで提供する必要があるのです。これを実現する基盤こそが、マーケティングDXに他なりません。

さまざまなデジタル技術の進化

マーケティングDXを後押しするもう一つの大きな要因は、それを支えるデジタル技術の目覚ましい進化とコモディティ化(一般化)です。かつては一部の大企業しか利用できなかった高度な技術が、現在では比較的低コストで、多くの企業が利用できるようになりました。

代表的な技術としては、以下のようなものが挙げられます。

- AI(人工知能)と機械学習: 膨大な顧客データからパターンを学習し、将来の需要を予測したり、顧客の離反を検知したり、個々の顧客に最適な商品を推薦(レコメンデーション)したりすることが可能です。チャットボットによる24時間365日の顧客対応もAI技術の応用例です。

- IoT(モノのインターネット): あらゆるモノがインターネットに繋がることで、これまで取得できなかったリアルな世界のデータを収集できます。例えば、製品にセンサーを取り付けて利用状況を把握したり、店舗に設置したカメラやビーコンで顧客の動線を分析したりすることで、より深い顧客理解と新たなサービスの創出に繋がります。

- クラウドコンピューティング: サーバーやストレージ、ソフトウェアといったITリソースを、インターネット経由で必要な時に必要なだけ利用できるサービスです。自社で大規模なサーバーを構築・運用する必要がなくなり、初期投資を抑えながら、MAやCRM、BIといった高度なツールを迅速に導入・活用できます。データの保管や処理能力の拡張も柔軟に行えるため、ビジネスの成長に合わせてシステムをスケールさせることが可能です。

- 5G(第5世代移動通信システム): 「高速・大容量」「高信頼・低遅延」「多数同時接続」という特徴を持つ5Gは、高精細な動画コンテンツの配信や、リアルタイム性が求められる遠隔操作、AR/VRを活用した新たな顧客体験の提供など、マーケティングの可能性を大きく広げます。

これらの基盤技術の進化とともに、MA(マーケティングオートメーション)、SFA(営業支援システム)、CRM(顧客関係管理)、BI(ビジネスインテリジェンス)、CDP(カスタマーデータプラットフォーム)といったマーケティング・セールス領域の専門ツールも高機能化・多様化しています。これらのツールを戦略的に組み合わせることで、企業はデータに基づいた高度なマーケティング活動を効率的に展開できるようになりました。技術の進化が、マーケティングDXという概念を実現可能なものにしたのです。

市場での競争優位性を保つため

国内市場に目を向けると、少子高齢化による人口減少は、多くの業界にとって市場の縮小を意味します。限られたパイを奪い合う中で、従来通りのやり方を続けていては、いずれジリ貧に陥ることは避けられません。

さらに、デジタル化の進展は業界の垣根を低くし、これまでは考えられなかったような異業種からの新規参入を促しています。例えば、IT企業が金融サービスに参入したり、自動車メーカーがMaaS(Mobility as a Service)プラットフォームを提供したりするなど、既存のプレイヤーにとって大きな脅威となっています。また、海外の先進的なデジタル企業が、国境を越えて日本の市場に参入するケースも珍しくありません。

このような熾烈な競争環境の中で企業が生き残り、成長を続けるためには、他社にはない独自の価値を提供し、競争優位性を確立する必要があります。その源泉となるのが、データです。「データは21世紀の石油」とも言われるように、自社が保有する顧客データや行動データは、競合他社が容易に模倣できない貴重な経営資源です。

マーケティングDXを推進し、データドリブンな組織文化を醸成することで、企業は以下のような競争力を手に入れることができます。

- 迅速な意思決定: 市場や顧客の変化をデータでいち早く察知し、KKD(勘・経験・度胸)ではなく客観的な根拠に基づいて、スピーディーかつ的確な意思決定を下せる。

- 高い顧客ロイヤルティ: パーソナライズされた優れた顧客体験を提供し続けることで、価格競争から脱却し、顧客に選ばれ続けるブランドを構築できる。

- 業務効率の向上: 定型業務を自動化し、従業員が付加価値の高い創造的な業務に集中できる環境を作ることで、生産性を高め、コスト競争力を強化できる。

経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」、すなわち既存のレガシーシステムが足かせとなってDXが進まず、国際競争力を失うというシナリオは、もはや他人事ではありません。マーケティングDXへの取り組みは、もはや選択肢ではなく、変化の激しい時代を勝ち抜くための必須の経営戦略となっているのです。

マーケティングDXで実現できる4つのメリット

マーケティングDXは、単なる業務改善に留まらず、企業の成長に直結する多様なメリットをもたらします。データとデジタル技術を戦略的に活用することで、顧客との関係性を深化させ、組織全体の能力を向上させることが可能です。ここでは、マーケティングDXを推進することで得られる代表的な4つのメリットについて、具体的に解説します。

① 顧客体験価値(CX)の向上

マーケティングDXがもたらす最大のメリットは、顧客体験価値(CX: Customer Experience)の飛躍的な向上です。CXとは、顧客が商品を認知し、興味を持ち、購入を検討し、実際に利用し、アフターサポートを受けるまでの一連のプロセス(カスタマージャーニー)全体を通じて得られる、総合的な体験価値を指します。

従来のマーケティングでは、Webサイト、店舗、コールセンター、営業担当者といった顧客接点がそれぞれ独立して運営され、情報が分断されている(サイロ化)ケースが多く見られました。その結果、顧客は「Webサイトで見た情報と、店舗スタッフの説明が違う」「コールセンターに問い合わせるたびに、同じ説明を繰り返さなければならない」といった不満を感じ、一貫性のないチグハグな体験を強いられることになります。

マーケティングDXでは、CDP(カスタマーデータプラットフォーム)などを活用して、オンライン・オフライン問わず、あらゆる顧客接点から得られるデータを統合・一元管理します。これにより、「個客」一人ひとりの詳細なプロファイルと行動履歴を360度から把握することが可能になります。

【架空の具体例:アパレル企業の場合】

ある顧客が、スマートフォンのアプリで特定の商品をお気に入りに登録し、後日、実店舗を訪れたとします。DXが進んだ企業では、店舗スタッフがその顧客のアプリ利用履歴をリアルタイムで確認できます。「アプリでご覧になっていた、こちらのブラウスですね。同じシリーズのスカートも本日入荷いたしましたので、よろしければご試着いかがですか?」といった、顧客の興味関心に寄り添った、パーソナライズされた接客が実現します。さらに購入後には、そのブラウスに合うコーディネート提案や、手入れの方法に関する情報がメールで届くなど、購入後も顧客との関係を継続的に深めていくことができます。

このように、顧客データを基盤として、すべてのタッチポイントで一貫性のある、パーソナライズされた体験を提供することで、顧客満足度は大きく向上します。満足した顧客は、商品をリピート購入してくれるだけでなく、良質な口コミを発信してくれる推奨者(アンバサダー)となり、企業のブランド価値を高め、LTV(顧客生涯価値)の最大化に大きく貢献してくれるのです。

② データに基づく迅速な意思決定

多くの日本企業では、長年にわたり「KKD(勘・経験・度胸)」に依存した意思決定が行われてきました。もちろん、熟練者の経験や直感は重要ですが、市場環境が複雑化し、顧客ニーズが多様化する現代においては、KKDだけでは限界があります。

マーケティングDXは、こうした属人的な意思決定から脱却し、客観的なデータに基づいた「データドリブン」な意思決定文化を組織に根付かせます。BI(ビジネスインテリジェンス)ツールなどを活用することで、売上データ、Webサイトのアクセスログ、広告の費用対効果、顧客アンケートの結果といった、社内に散在する様々なデータをリアルタイムで収集・統合し、誰もが分かりやすい形で可視化(ダッシュボード化)できます。

これにより、マーケティング施策の効果を客観的な数値で正確に把握し、PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを高速で回すことが可能になります。

【架空の具体例:ECサイト運営企業の場合】

あるECサイトで、新しいWeb広告キャンペーンを開始したとします。DX推進企業では、広告の表示回数、クリック数、コンバージョン率、顧客獲得単価(CPA)といった指標が、BIツールのダッシュボードにリアルタイムで反映されます。担当者は、出稿後わずか数時間で、「Aという広告クリエイティブは、Bよりもクリック率が30%高いが、コンバージョン率は低い」といった事実を把握できます。このデータに基づき、即座に予算配分を見直し、効果の低いBの広告を停止して、Aの広告文言を改善するといった、迅速かつ的確なアクションを取ることができます。

このようなデータドリブンなアプローチは、無駄な広告費の削減やROI(投資対効果)の最大化に直結します。さらに、データ分析を通じて「特定の年齢層には、この商品の訴求が響きやすい」「このページで離脱するユーザーが多い」といった新たなインサイト(洞察)を発見し、次の戦略立案に活かすこともできます。市場の変化や顧客の反応に素早く対応できるアジリティ(俊敏性)は、現代のビジネスにおいて極めて重要な競争力となります。

③ 業務の効率化と生産性向上

マーケティングDXは、顧客向けの価値提供だけでなく、社内の業務プロセスにも大きな変革をもたらします。特に、MA(マーケティングオートメーション)やSFA(営業支援システム)といったツールは、これまで人手に頼っていた定型業務や反復作業を自動化し、大幅な効率化を実現します。

マーケティング部門では、以下のような業務を自動化できます。

- メールマガジンの一斉配信やステップメール(シナリオ配信)

- Webフォームから獲得した見込み客(リード)情報のデータベースへの自動登録

- リードの行動(Webサイト閲覧、資料ダウンロードなど)に応じたスコアリング

- スコアが一定基準に達したホットリードの営業担当者への自動通知

これにより、マーケターは単純作業から解放され、戦略策定、コンテンツ企画、データ分析といった、より創造的で付加価値の高い業務に集中する時間とリソースを生み出すことができます。

同様に、営業部門ではSFA/CRMを活用することで、顧客情報、商談履歴、日々の活動報告などを一元管理できます。これにより、部門内での情報共有が円滑になり、報告書作成などの事務作業が大幅に削減されます。マーケティング部門が獲得・育成したリード情報もシームレスに連携されるため、営業担当者は確度の高い商談に注力でき、成約率の向上に繋がります。

このような業務効率化と生産性向上は、単にコスト削減や残業時間の短縮に貢献するだけではありません。従業員のエンゲージメントを高め、より戦略的でクリエイティブな仕事に取り組める組織文化を醸成するという、長期的なメリットにも繋がるのです。

④ 新しいビジネスモデルや収益源の創出

マーケティングDXの最もダイナミックなメリットは、既存事業の改善に留まらず、まったく新しいビジネスモデルや収益源を創出する可能性を秘めている点です。DXを通じて蓄積された膨大な顧客データや行動データは、企業の最も価値ある資産となります。このデータを深く分析することで、これまで見過ごされていた顧客の潜在的なニーズ(インサイト)や、未開拓の市場機会を発見できます。

【架空の具体例:建設機械メーカーの場合】

ある建設機械メーカーが、自社の製品にIoTセンサーを搭載し、稼働状況、燃料消費量、部品の消耗度といったデータを収集・分析したとします(デジタライゼーション)。当初の目的は、故障の予兆を検知してメンテナンスを効率化することでした。

しかし、データをさらに分析すると、特定の現場では非効率な機械の動かし方がされていることや、天候によって最適な稼働パターンが異なることなどが判明しました。

このインサイトに基づき、同社は単に機械を販売するだけでなく、収集したデータを活用して、顧客である建設会社に「燃費を改善するための操縦アドバイス」や「工事計画の最適化コンサルティング」といった新たなサービスを有料で提供し始めました。これは、従来の「モノ売り」から、継続的な価値を提供する「コト売り(サービス化)」へのビジネスモデル変革、すなわち真のDXです。

このように、データ活用を起点として、既存の製品やサービスに新たな付加価値を加えたり、データそのものを収益化したり、あるいは業界のプラットフォーマーを目指したりと、事業の可能性を大きく広げることができます。マーケティングDXは、企業を未来に向けて変革させ、持続的な成長をドライブする強力なエンジンとなるのです。

マーケティングDXを進める上での主な課題

マーケティングDXがもたらすメリットは大きい一方で、その推進は決して平坦な道のりではありません。多くの企業が、理想と現実のギャップに直面し、様々な壁にぶつかっています。ここでは、マーケティングDXを推進する上で企業が直面しがちな4つの主要な課題について、その背景と具体的な内容を解説します。

DXを推進する専門人材の不足

マーケティングDXを成功させるためには、ビジネス、テクノロジー、データの各領域に精通した高度な専門人材が不可欠です。具体的には、以下のようなスキルを持つ人材が求められます。

- データサイエンティスト/アナリスト: 膨大なデータを分析し、ビジネスに繋がる有益なインサイトを抽出する能力。

- デジタルマーケター: MA、SEO、広告運用など、各種デジタルマーケティング施策を企画・実行するスキル。

- DXプロジェクトマネージャー: 経営層や各事業部門を巻き込み、複雑なプロジェクトを牽引するリーダーシップと調整能力。

- エンジニア/ITアーキテクト: CDPやMA/CRMなどのツールを導入・連携させ、データ基盤を構築する技術力。

しかし、これらのスキルを兼ね備えた人材は市場全体で需要が非常に高く、供給が全く追いついていないのが現状です。特に、テクノロジーとビジネスの両方を理解し、両者の橋渡しができる人材は極めて希少であり、多くの企業で熾烈な採用競争が繰り広げられています。

中途採用で即戦力を確保することが難しい場合、社内人材の育成(リスキリング)が選択肢となりますが、これにも時間とコストがかかります。体系的な研修プログラムの構築や、実務を通じてスキルを習得できる環境の整備など、企業側の長期的な投資とコミットメントが求められます。

結果として、「DXの重要性は理解しているが、推進できる人材がいない」という理由で、プロジェクトが停滞したり、計画が頓挫したりするケースが後を絶ちません。この人材不足問題は、マーケティングDXにおける最も根深く、深刻な課題の一つと言えるでしょう。

組織内の部門間に存在する壁

マーケティングDXは、マーケティング部門だけで完結するものではなく、営業、カスタマーサポート、製品開発、情報システムといった複数の部門が連携して取り組む全社的な活動です。しかし、多くの日本企業、特に歴史のある大企業では、「サイロ化」と呼ばれる、部門間の縦割り構造が根強く残っています。

各部門は、それぞれのKPI(重要業績評価指標)を追求し、独自の業務プロセスやシステム、文化を持っています。

- マーケティング部門はリード数を追い、

- 営業部門は売上金額を追い、

- カスタマーサポート部門は問い合わせの処理件数を追う。

このように目的が異なると、部門間の連携は円滑に進みません。例えば、マーケティング部門が「質の高いリードを渡している」と考えていても、営業部門からは「確度が低く、フォローの工数がかかるリードばかりだ」という不満が出る、といった対立は日常茶飯事です。

また、データも部門ごとに分断されています。マーケティング部門はMAツールに、営業部門はSFA/CRMツールに、カスタマーサポート部門は問い合わせ管理システムに、それぞれ顧客データを保有しており、それらが連携されていないため、会社全体として顧客の全体像を把握することができません。

このような組織の壁は、「部分最適」の罠を生み出します。各部門が自分の持ち場だけを最適化しようとすることで、かえって顧客体験という「全体最適」が損なわれてしまうのです。この根深い組織課題を解決せずして、真のマーケティングDX、すなわち顧客中心のシームレスな体験の提供は実現できません。部門間の利害対立を乗り越え、全社共通の目標(例えばLTVの向上)に向かって協力する文化をいかに醸成するかが、大きな挑戦となります。

散在するデータの収集と活用

データがマーケティングDXの核であることは論を俟ちませんが、そのデータを有効活用するまでには多くのハードルが存在します。多くの企業が直面するのが、「データのサイロ化」と「データ活用の壁」です。

まず、前述の組織の壁とも関連しますが、顧客データが社内の様々なシステムに散在しているという問題があります。

- Webサイトのアクセスログ

- ECサイトの購買履歴

- 実店舗のPOSデータ

- MAツールのリード情報

- SFA/CRMの商談履歴

- コールセンターの応対記録

- 外部の広告プラットフォームのデータ

これらのデータは、異なるフォーマットで、異なるID体系で管理されており、そのままでは統合することが非常に困難です。例えば、同じ顧客であっても、ECサイトではメールアドレス、実店舗では会員番号、MAツールではCookie IDといったように、異なるキーで識別されているため、名寄せ(同一人物であると特定すること)だけでも大変な作業となります。

この課題を解決するためにCDP(カスタマーデータプラットフォーム)などのデータ基盤を構築する必要がありますが、これには高度な技術力と多額の投資が必要です。

そして、仮にデータを一元化できたとしても、次の壁が待ち構えています。それは、「データを集めたはいいが、どう活用すれば良いのか分からない」という問題です。ただデータを眺めているだけでは、何の価値も生まれません。ビジネス課題に結びつけて、「どのような分析を行えば、どのようなインサイトが得られ、どのようなアクションに繋げられるのか」というデータ活用のシナリオを描く能力が求められます。

多くの企業では、データ分析の専門家が不足しているため、せっかく整備したデータ基盤が宝の持ち腐れになってしまうケースも少なくありません。データ収集・統合という「手段」が目的化してしまい、本来の目的である「価値創出」に至らない。これは、DX推進における非常によくある失敗パターンです。

経営層の理解不足と予算確保の難しさ

マーケティングDXは、部門横断の全社的な変革活動であり、相応の投資(人材、ツール、コンサルティングなど)を必要とします。そのため、経営層の深い理解と強力なコミットメントがなければ、推進することは不可能です。しかし、残念ながら、多くの企業の経営層がDXの本質を十分に理解しているとは言えません。

よくある誤解としては、以下のようなものが挙げられます。

- DXを単なるIT化やツールの導入と捉えている: 「MAツールを入れればDXができる」といった短絡的な考え方。

- DXをコスト削減の手段としか見ていない: 業務効率化によるコスト削減効果ばかりを求め、CX向上や新規事業創出といった攻めの側面を軽視する。

- 短期的なROI(投資対効果)を過度に要求する: DXの成果は、ビジネスモデルや組織文化の変革を伴うため、中長期的な視点で評価する必要があります。しかし、四半期ごとの業績に追われる経営層は、すぐに目に見える成果を求めがちです。

こうした経営層の理解不足は、DX推進の大きな障壁となります。現場の担当者がどれだけ高い志を持っていても、経営層から十分な予算や権限が与えられなければ、プロジェクトは動きません。また、部門間の調整が必要な場面で、経営層がリーダーシップを発揮してくれなければ、組織の壁を打ち破ることは困難です。

推進担当者は、DXがなぜ今、自社にとって必要なのか、それによってどのような未来が描けるのかという戦略的な意義を、経営層が理解できる言葉(売上向上、利益率改善、企業価値向上など)で粘り強く説明し、味方につけることが極めて重要になります。

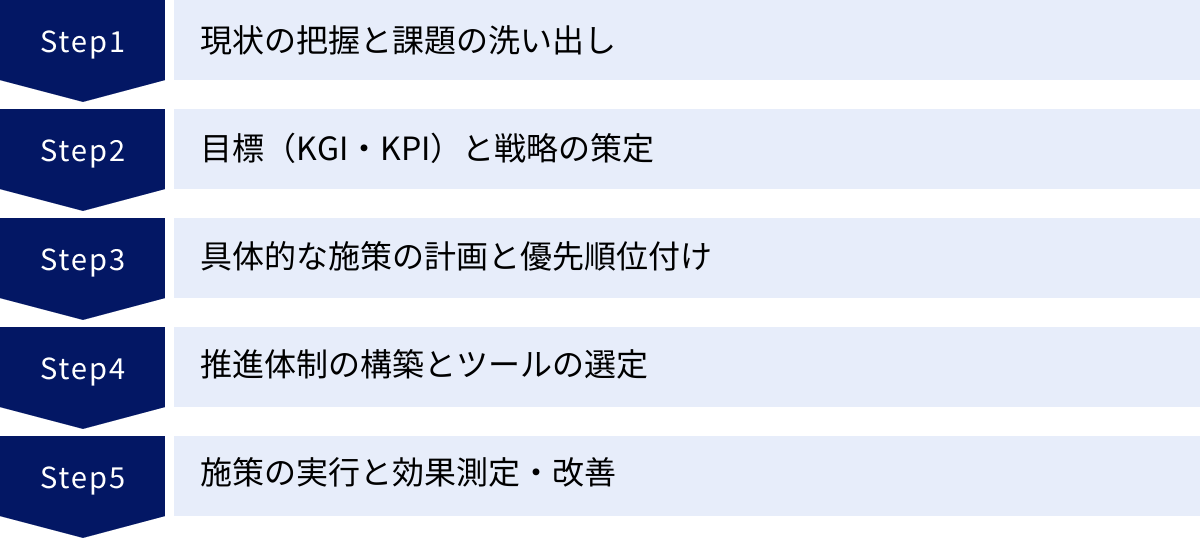

マーケティングDXの進め方【5ステップ】

マーケティングDXは壮大なテーマですが、やみくもに着手しても成功はおぼつきません。自社の状況を正しく理解し、明確な目標を設定した上で、段階的かつ計画的に進めていくことが重要です。ここでは、マーケティングDXを推進するための標準的な5つのステップを、具体的なアクションとともに解説します。

① 現状の把握と課題の洗い出し

すべての変革は、現在地を正確に知ることから始まります。まずは、自社のマーケティング活動における「As-Is(現状)」を客観的に、そして徹底的に可視化します。このステップを疎かにすると、的外れな戦略や施策にリソースを浪費することになりかねません。

具体的には、以下の観点から現状を分析し、課題を洗い出します。

- ビジネス・戦略:

- 自社の経営戦略や事業目標は何か?

- ターゲット顧客(ペルソナ)は誰か?

- 顧客の購買プロセス(カスタマージャーニー)はどうなっているか?

- 競合他社はどのようなマーケティング活動を行っているか?(3C分析)

- 自社の強み・弱み、機会・脅威は何か?(SWOT分析)

- 業務プロセス:

- 現在のマーケティング活動(リード獲得、育成、選別など)は、どのような手順で行われているか?

- 各プロセスにどれくらいの工数やコストがかかっているか?

- 非効率な作業や属人化している業務はないか?

- マーケティング部門と営業部門の連携はスムーズか?

- データとシステム:

- どのような顧客データ(属性、行動、購買履歴など)を、どこで(どのシステムで)、どのように収集・管理しているか?

- データは部門間で分断されていないか?(データのサイロ化)

- 現在使用しているツール(MA、SFA/CRM、分析ツールなど)とその活用状況は?

- 組織と人材:

- DXを推進できるスキルを持った人材は社内にいるか?

- データに基づいた意思決定を行う文化があるか?

- 組織は部門横断で協力できる体制になっているか?

これらの情報を収集・整理するために、関係者へのヒアリングやワークショップを実施したり、業務フロー図やカスタマージャーニーマップを作成したりすることが有効です。この段階で、自社が抱える課題を具体的かつ明確に言語化することが、次のステップへの重要な土台となります。

② 目標(KGI・KPI)と戦略の策定

現状と課題が明確になったら、次に「To-Be(あるべき姿)」、すなわちマーケティングDXによって何を達成したいのかという最終的なゴールを定めます。このゴールは、具体的で測定可能な指標で設定することが重要です。

まず、最上位の目標としてKGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)を策定します。KGIは、ビジネスの成果に直結する、経営レベルの目標であるべきです。

- KGIの例:

- 「3年後にLTV(顧客生涯価値)を現状比で30%向上させる」

- 「新規事業であるサブスクリプションサービスの売上を2年で1億円にする」

- 「顧客満足度調査のスコアを20%改善する」

次に、このKGIを達成するための中間指標として、KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)をブレークダウンして設定します。KPIは、KGI達成に向けたプロセスの進捗を測るための、より具体的なアクションレベルの指標です。

- KGI「LTVを30%向上」に対するKPIの例:

- リピート購入率を15%向上させる

- 平均顧客単価を10%向上させる

- 解約率(チャーンレート)を5%低減させる

- MA経由の商談化率を20%向上させる

設定したKGI・KPIは、必ず経営戦略や事業戦略と連動している必要があります。そして、これらの目標は、関係者全員が常に意識できるよう、明確に共有されなければなりません。この共通のゴールがあることで、部門の壁を越えた協力体制が生まれ、施策の優先順位付けも論理的に行うことができます。この段階で、DXによって目指す方向性という「北極星」を定めることが、プロジェクトが迷走しないための羅針盤となります。

③ 具体的な施策の計画と優先順位付け

目標と戦略が固まったら、それを実現するための具体的なアクションプラン、すなわち「施策」に落とし込んでいきます。課題を解決し、KPIを達成するために、どのような施策を実行すべきかを洗い出します。

- 施策の例:

- CDPを導入し、顧客データを一元化する

- MAツールを導入し、リードナーチャリングを自動化する

- Webサイトにチャットボットを設置し、顧客対応を効率化する

- BIツールでマーケティングダッシュボードを構築する

- ペルソナとカスタマージャーニーマップを再設計する

ここで重要なのは、考えられるすべての施策を一度に実行しようとしないことです。リソースは有限であり、すべてを同時に進めることは不可能です。洗い出した施策に対して、優先順位を付けなければなりません。

優先順位付けのフレームワークとしては、「効果の大きさ」と「実現の容易さ(コスト、時間、難易度)」の2軸でマッピングする方法が一般的です。

- 効果が大きく、実現が容易: 最優先で着手すべき施策(Quick Win)

- 効果は大きいが、実現が困難: 中長期的な視点で計画的に取り組むべき施策

- 効果は小さいが、実現が容易: 余力があれば取り組む施策

- 効果が小さく、実現も困難: 後回し、または実施しないことを検討する施策

マーケティングDXを成功させる秘訣は、スモールスタートです。まずは、上記①の「効果が大きく、実現が容易」な施策から着手し、小さな成功体験(Quick Win)を積み重ねていくことが推奨されます。これにより、現場のモチベーションが向上するだけでなく、DXの効果を懐疑的に見ている経営層や他部門を説得するための具体的な実績を示すことができます。

④ 推進体制の構築とツールの選定

施策の計画と優先順位が決まったら、それを実行するための体制を整えます。マーケティングDXは部門横断のプロジェクトであるため、特定の部門に丸投げするのではなく、関係各所からメンバーを集めた専門チームを組成することが不可欠です。

- 推進チームの構成メンバー例:

- プロジェクトオーナー: 経営層や事業責任者など、最終的な意思決定権を持つ人物。

- プロジェクトマネージャー: プロジェクト全体の進捗管理、課題解決、部門間調整を担うリーダー。

- マーケティング担当者: 施策の企画・実行、効果測定を担う実務者。

- 営業担当者: 現場の視点を提供し、マーケティングとの連携を担う。

- IT・情報システム担当者: ツール導入やデータ連携など、技術面をサポートする。

- データアナリスト: データ分析とインサイト抽出を専門に行う。

チームメンバーの役割と責任(RACIチャートなど)を明確にし、定期的なミーティングを設定して、進捗共有と課題解決を迅速に行える仕組みを作ります。

並行して、計画した施策を実行するために必要なデジタルツールの選定も進めます。MA、SFA/CRM、BI、CDPなど、市場には数多くのツールが存在します。ツール選定の際は、単に機能の多さや価格だけで判断するのではなく、以下の点を総合的に評価することが重要です。

- 自社の課題や目的に合っているか?

- 既存のシステムと連携できるか?

- 操作性は良いか?(現場の担当者が使いこなせるか)

- 導入後のサポート体制は充実しているか?

ツール導入が目的化しないように、常に「何のためにこのツールが必要なのか」という原点に立ち返ることが大切です。

⑤ 施策の実行と効果測定・改善

推進体制とツールが整ったら、いよいよ計画に沿って施策を実行に移します。そして、実行して終わりではなく、その効果を継続的に測定し、改善していくプロセスが最も重要です。

この段階で活きてくるのが、ステップ②で設定したKPIです。定期的にKPIの数値をモニタリングし、計画通りに進捗しているか、施策が期待した効果を上げているかを客観的に評価します。

- 効果測定の例:

- MA導入後、メルマガの開封率やクリック率、商談化率はどう変化したか?

- WebサイトのA/Bテストの結果、どちらのデザインがコンバージョン率が高いか?

- 新しい広告キャンペーンのCPAは目標値を達成しているか?

測定結果が芳しくない場合は、その原因を分析し、改善策を立案・実行します。例えば、メルマガの開封率が低ければ、タイトルや配信時間を変更してみる。Webサイトの離脱率が高ければ、コンテンツや導線を見直す。このように、「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(測定・評価)→ Action(改善)」のPDCAサイクルを高速で回し続けることが、マーケティングDXを成功に導く鍵となります。

DXは一度完了すれば終わりというプロジェクトではありません。市場や顧客は常に変化し続けます。常にデータを分析し、仮説を立て、実行し、検証するというサイクルを継続することで、組織は学習し、進化し続けるのです。

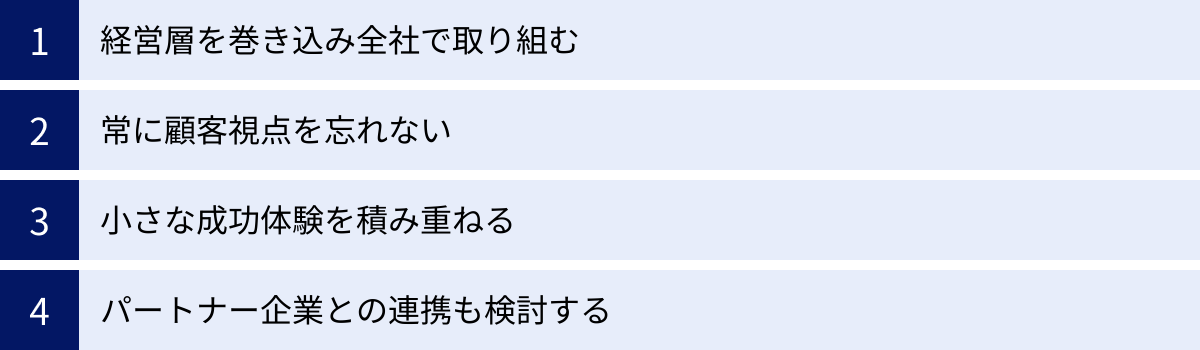

マーケティングDXを成功に導くためのポイント

マーケティングDXの進め方を理解した上で、プロジェクトをより確実に成功へと導くためには、いくつか押さえておくべき重要な心構えや原則があります。ツールの導入やプロセスの構築といったテクニカルな側面だけでなく、組織文化やマインドセットに関わるこれらのポイントが、成否を分けることも少なくありません。

経営層を巻き込み全社で取り組む

マーケティングDXが失敗する最大の原因の一つは、経営層のコミットメント不足です。前述の通り、DXはマーケティング部門だけの局所的な改善活動ではなく、予算確保、部門間の利害調整、組織構造の見直しなど、経営レベルの意思決定が不可欠な全社的な変革です。

現場の担当者がどれだけ熱意を持っていても、経営層が「それはマーケティング部門の仕事だろう」「コストがかかるばかりで儲かるのか」といった姿勢では、プロジェクトは前に進みません。したがって、プロジェクトの初期段階から経営層を積極的に巻き込み、DXの戦略的重要性を深く理解してもらうことが絶対条件となります。

そのために、推進担当者は以下のような働きかけが求められます。

- DXの目的を経営言語で説明する: 「CX向上」や「データドリブン」といった専門用語だけでなく、「売上〇%向上」「市場シェア拡大」「企業価値向上」といった、経営層が関心を持つ言葉でDXのビジョンを語る。

- 成功事例や競合の動向を提示する: 他社の成功事例や、競合がDXにどのように取り組んでいるかといった客観的な情報を示し、危機感と期待感を醸成する。

- トップダウンでのメッセージ発信を依頼する: 社長や役員から、全社に向けてDX推進を宣言してもらう。トップの強力なメッセージは、部門の壁を越えて全社員の意識を統一し、変革への協力を促す上で絶大な効果があります。

マーケティングDXは、経営マターである。この認識を社内の共通認識とすることが、成功への第一歩です。

常に顧客視点を忘れない

DXプロジェクトを進めていると、いつの間にか目的と手段が入れ替わってしまうことがあります。最新のツールを導入すること、複雑なデータ基盤を構築すること、業務プロセスを効率化すること。これらはすべて、DXを推進するための重要な「手段」ですが、「目的」ではありません。

マーケティングDXの究極的な目的は、あくまで「顧客に優れた体験価値(CX)を提供し、深く長期的な関係を築くこと」にあります。技術やデータは、そのために存在する道具に過ぎません。

そのため、施策を計画・実行するあらゆる場面で、「この取り組みは、顧客にとってどのような価値があるのか?」「これによって、顧客のどんな課題や不満を解決できるのか?」という問いを常に自問自答する癖をつけることが重要です。

- ペルソナやカスタマージャーニーマップを作成し、関係者全員が常に顧客の姿を思い浮かべながら仕事ができるようにする。

- 顧客アンケートやインタビュー、ユーザーテストなどを定期的に実施し、顧客の生の声に耳を傾ける。

- 施策の評価指標に、売上などのビジネス指標だけでなく、NPS(ネットプロモータースコア)のような顧客ロイヤルティ指標を取り入れる。

技術論や社内調整に終始してしまい、主役であるはずの「顧客」が置き去りになる――。これはDXの典型的な失敗パターンです。すべての活動の中心に顧客を据える「顧客中心主義」の徹底こそが、DXの羅針盤を正しい方向に向け続けるための生命線となります。

小さな成功体験を積み重ねる(スモールスタート)

最初から全社規模の壮大なDX計画を立ててしまうと、計画倒れに終わるリスクが高まります。関係者が多すぎて調整に時間がかかり、投資額が大きすぎて経営層の承認が得られず、成果が出るまでに時間がかかりすぎて途中で頓挫してしまう、といった事態に陥りがちです。

そこでおすすめしたいのが、「スモールスタート」のアプローチです。まずは、特定の製品、特定の地域、特定の部門など、影響範囲を限定した領域で、比較的小規模なパイロットプロジェクトから始めるのです。

このアプローチには、以下のようなメリットがあります。

- リスクの低減: 失敗したとしても、その影響を最小限に抑えることができる。

- 迅速な実行: 関係者が少ないため、意思決定が早く、スピーディーに施策を実行できる。

- 早期の成果創出: 「効果が大きく、実現が容易」な施策(Quick Win)に集中することで、短期間で目に見える成果を出しやすい。

そして、この小さな成功体験が、DX推進の強力なエンジンとなります。具体的な成功事例は、これまで懐疑的だった経営層や他部門を説得するための何よりの証拠となります。「あの部門の取り組みで、実際にリード獲得コストが20%も削減できたらしい」といった実績が社内に伝われば、「うちの部門でもやってみたい」という自発的な動きが生まれやすくなります。

一つの成功事例をモデルケースとして、そのノウハウや学びを横展開していく。このように、小さな成功を積み重ね、それをテコにして徐々に全社へと活動を広げていくことが、着実にDXを浸透させるための現実的かつ効果的な戦略です。

パートナー企業との連携も検討する

社内にDX推進に必要な専門知識やスキル、リソースが不足している場合、すべてを内製(インハウス)でやろうとすることに固執する必要はありません。むしろ、無理に自社だけで進めようとすると、時間がかかりすぎる上に、質の低い結果に終わってしまう可能性があります。

そのような場合は、外部の専門家の力を借りる、すなわちパートナー企業との連携を積極的に検討しましょう。マーケティングDXの領域には、様々な知見を持つパートナーが存在します。

- DXコンサルティングファーム: 戦略策定やロードマップの策定、組織変革などを支援。

- システムインテグレーター(SIer): CDPやMA/CRMなどのツール導入、データ基盤の構築を技術的に支援。

- デジタルマーケティング支援会社: SEO、広告運用、コンテンツ制作など、具体的な施策の実行を代行・支援。

- ツールベンダー: 自社製品の導入・活用に関する専門的なサポートを提供。

パートナーを選定する際に重要なのは、単に知名度や価格だけで選ぶのではなく、自社のビジネスや企業文化への深い理解を示し、単なる「下請け」ではなく、同じ目標に向かって伴走してくれる「真のパートナー」となり得るかを見極めることです。

ただし、外部に丸投げしてしまうのは禁物です。プロジェクトの主体はあくまで自社にあるという意識を持ち、パートナーと協業する過程で、その知識やノウハウを積極的に吸収し、将来的に自社で自走できる体制を築いていくという視点が不可欠です。外部の知見をうまく活用し、自社のケイパビリティ(組織的能力)を高めていくことが、賢いパートナーシップのあり方と言えるでしょう。

マーケティングDXに役立つ代表的なツール

マーケティングDXを推進する上で、各種デジタルツールの活用は欠かせません。ここでは、DXの各領域で中心的な役割を果たす代表的なツールを「MA」「SFA/CRM」「BI」「CDP」の4つのカテゴリに分けて紹介します。それぞれのツールの役割と、代表的な製品の特徴を理解することで、自社の課題解決に最適なツール選定の助けとなるでしょう。

MA(マーケティングオートメーション)

MA(Marketing Automation)は、見込み客(リード)の獲得から育成、選別までの一連のプロセスを自動化し、営業部門へ質の高い商談機会を提供するためのツールです。煩雑な手作業をなくし、一人ひとりの顧客の興味・関心に合わせたコミュニケーションを効率的に実現します。

| ツール名 | 主な特徴 |

|---|---|

| HubSpot | インバウンドマーケティングの思想に基づいたオールインワン・プラットフォーム。CRMを基盤にMA、SFA、カスタマーサービス機能が統合。無料プランから利用可能。 |

| Marketo Engage | アドビ社が提供する高機能MAツール。特にBtoBマーケティングに強く、複雑で大規模なナーチャリングシナリオの設計や、ABM(アカウントベースドマーケティング)機能が充実。 |

| Salesforce Account Engagement | Salesforceとのネイティブな連携が最大の強み。SFA/CRMデータと完全に同期し、営業とマーケティングのシームレスな連携(The Model型組織など)を実現。 |

HubSpot

HubSpotは、「インバウンドマーケティング」という思想を提唱し、顧客を引きつける(Attract)ためのコンテンツ作成から、顧客との関係構築(Engage)、顧客満足(Delight)までを一気通貫で支援するプラットフォームです。最大の特徴は、すべての機能が無料のCRM(顧客関係管理)プラットフォームを基盤としている点です。MA機能(Marketing Hub)のほか、SFA(Sales Hub)、カスタマーサービス(Service Hub)、CMS(CMS Hub)などがシームレスに連携し、顧客情報を一元的に管理・活用できます。(参照:HubSpot Japan株式会社公式サイト)

Marketo Engage

Marketo Engageは、アドビ社が提供するエンタープライズ向けのMAツールです。特にBtoB企業からの評価が高く、リードの行動や属性に応じた緻密なスコアリングや、複雑な分岐を持つナーチャリングシナリオを柔軟に設計できる点が強みです。Adobe Experience Cloudの他の製品(分析、広告、CMSなど)と連携することで、より高度なパーソナライゼーションを実現できます。大規模なリードデータベースを持つ企業や、精緻なマーケティング活動を行いたい企業に適しています。(参照:アドビ株式会社公式サイト)

Salesforce Account Engagement

Salesforce Account Engagement(旧Pardot)は、世界No.1のCRM/SFAであるSalesforceとの強力な連携を前提として設計されたMAツールです。マーケティング活動の成果(メール開封、Webサイト訪問など)が、Salesforce上の顧客・リード情報にリアルタイムで反映され、営業担当者がその情報を基に的確なアプローチを行えるようになります。営業とマーケティングの組織的な連携を強化し、売上向上に直結させたい企業に最適な選択肢です。(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト)

SFA/CRM(営業支援/顧客関係管理)

SFA(Sales Force Automation)は営業支援システム、CRM(Customer Relationship Management)は顧客関係管理システムを指します。SFAは営業活動のプロセス管理や効率化に、CRMは顧客との関係維持・向上に主眼を置きますが、現在では両方の機能を統合したツールが主流です。

| ツール名 | 主な特徴 |

|---|---|

| Salesforce Sales Cloud | CRM/SFA市場のグローバルリーダー。顧客情報、商談、売上予測、活動履歴などを一元管理。高いカスタマイズ性と拡張性、豊富な連携アプリが強み。 |

| HubSpot Sales Hub | HubSpotのCRMプラットフォーム上で動作するSFA。MAやカスタマーサービス機能とシームレスに連携し、顧客ライフサイクル全体を管理できる。 |

| Zoho CRM | 中小企業から大企業まで幅広い層に支持される、コストパフォーマンスに優れたCRM/SFA。50以上のアプリケーション群「Zoho One」との連携が強力。 |

Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloudは、CRM/SFAの代名詞とも言えるツールです。顧客や取引先担当者の情報、商談の進捗状況、過去の活動履歴、売上予測などを一元的に管理し、営業活動全体を可視化・効率化します。AppExchangeというマーケットプレイスには数千もの連携アプリケーションが用意されており、自社の業務に合わせて機能を拡張できる高いカスタマイズ性が特徴です。あらゆる業種・規模の企業で導入実績があります。(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト)

HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hubは、HubSpotの無料CRMを基盤とした営業支援ツールです。Eメールのトラッキング、ミーティング設定の自動化、見積書作成、パイプライン管理など、営業活動を効率化する機能が揃っています。MA機能であるMarketing Hubと完全に統合されているため、マーケティング部門が育成したリード情報を、その行動履歴とともにスムーズに営業担当者に引き継ぐことができます。(参照:HubSpot Japan株式会社公式サイト)

Zoho CRM

Zoho CRMは、高機能でありながら比較的低価格で利用できる、コストパフォーマンスの高さで知られています。顧客管理や商談管理といった基本的なSFA/CRM機能に加え、AIアシスタント「Zia」による分析や予測機能も搭載しています。Zohoが提供する他のビジネスアプリケーション(メール、会計、プロジェクト管理など)と統合されたスイート製品「Zoho One」を利用すれば、企業活動のほぼすべてをZohoのプラットフォーム上で完結させることも可能です。(参照:ゾーホージャパン株式会社公式サイト)

BIツール(データ分析・可視化)

BI(Business Intelligence)ツールは、社内に散在する様々なデータを収集・統合・分析し、ダッシュボードやレポートの形で可視化することで、データに基づいた迅速な意思決定を支援するツールです。専門家でなくても、直感的な操作でデータを深掘りできます。

| ツール名 | 主な特徴 |

|---|---|

| Tableau | 美しくインタラクティブなデータビジュアライゼーションが特徴。ドラッグ&ドロップの直感的な操作で、データの探索的分析を深く行える。 |

| Microsoft Power BI | ExcelやAzureなど、Microsoft製品との親和性が非常に高い。比較的低コストで導入でき、デスクトップ版は無料で利用可能。 |

| Looker Studio | Googleが提供する無料のBIツール。Google AnalyticsやGoogle広告、スプレッドシートなど、Google系サービスとの連携が容易。 |

Tableau

Tableauは、Salesforce傘下のBIツールで、データの視覚的分析(ビジュアライゼーション)に非常に優れています。ドラッグ&ドロップの簡単な操作で、複雑なデータをグラフやマップに変換し、インタラクティブに操作しながらインサイトを発見していく「探索的分析」を得意とします。データ分析の専門家からビジネスユーザーまで、幅広い層が利用できます。(参照:Tableau Software (a Salesforce company) 公式サイト)

Microsoft Power BI

Microsoft Power BIは、Excelに慣れ親しんだユーザーであれば比較的スムーズに利用を開始できるBIツールです。ExcelやSQL Server、Azureなど、他のMicrosoft製品との連携が強力で、Office 365(Microsoft 365)ユーザーであれば、シームレスなデータ活用環境を構築できます。デスクトップ版の「Power BI Desktop」は無料で利用できるため、手軽に始められる点も魅力です。(参照:日本マイクロソフト株式会社公式サイト)

Looker Studio

Looker Studio(旧Googleデータポータル)は、完全無料で利用できるGoogleのBIツールです。Google Analytics、Google広告、Google Search Console、スプレッドシート、BigQueryといったGoogle系のサービスとは標準で連携でき、Webマーケティング関連のデータを可視化するのに非常に便利です。レポートの共有も簡単で、マーケティングレポートの作成・共有を自動化したい場合に最適な選択肢の一つです。(参照:Google公式サイト)

CDP(カスタマーデータプラットフォーム)

CDP(Customer Data Platform)は、マーケティングDXの心臓部とも言えるデータ基盤です。オンライン(Web、アプリ、広告など)とオフライン(店舗、コールセンターなど)のあらゆる顧客データを収集・統合し、「個客」単位で名寄せされた、一元的な顧客プロファイルを構築します。そして、その統合されたデータをMAやBI、広告配信プラットフォームなど、他のツールに連携するハブの役割を担います。

| ツール名 | 主な特徴 |

|---|---|

| Treasure Data CDP | CDP市場で世界的に高いシェアを持つ。豊富なコネクタにより、様々なデータソースとの連携が容易。大規模データの処理能力に定評がある。 |

| Tealium AudienceStream CDP | 顧客の行動をリアルタイムに捉え、即座にパーソナライズされたアクションに繋げる「リアルタイム性」に強みを持つ。 |

| Arm Treasure Data | 現在は「Treasure Data CDP」として提供。Arm社による買収経緯からこの名称で呼ばれることもある。機能はTreasure Data CDPに準ずる。 |

Treasure Data CDP

Treasure Data CDPは、CDPのパイオニア的存在であり、世界中の多くの企業で導入されています。数百種類を超える連携コネクタが標準で用意されており、社内外の様々なデータソースから容易にデータを収集・統合できる点が大きな強みです。収集した膨大なデータを高速に処理・分析し、機械学習モデルを構築して施策に活用することも可能です。(参照:トレジャーデータ株式会社公式サイト)

Tealium AudienceStream CDP

Tealium AudienceStream CDPは、データのリアルタイム処理に特化しています。Webサイトやアプリ上での顧客のクリックや閲覧といった行動をリアルタイムで捕捉し、その瞬間に最も適したメッセージをポップアップで表示したり、Web広告のオーディエンスリストを更新したりといった、即時性の高いアクションを可能にします。顧客の「今」の状況に合わせたコミュニケーションを重視する企業に適しています。(参照:Tealium Japan株式会社公式サイト)

Arm Treasure Data

この名称は、2018年に英国の半導体設計大手Arm社がTreasure Data社を買収したことに由来します。その後、ソフトバンクグループ内での再編などを経て、現在、製品は「Treasure Data CDP」としてトレジャーデータ株式会社から提供されています。したがって、Arm Treasure Dataは現在のTreasure Data CDPと実質的に同じものを指します。その機能や特徴は、上記のTreasure Data CDPの項目で説明した通り、豊富な連携先と高いデータ処理能力にあります。(参照:Arm Limited、トレジャーデータ株式会社公式サイト)

まとめ

本記事では、マーケティングDXの基本的な考え方から、その重要性が高まる背景、具体的なメリット、推進上の課題、そして成功に導くためのステップとポイント、さらには役立つツールまで、幅広く解説してきました。

改めて強調したいのは、マーケティングDXは単なるデジタルツールの導入や、個別施策のデジタル化に留まるものではないということです。その本質は、データとデジタル技術を駆使して、ビジネスのあり方を「企業中心」から「顧客中心」へと転換し、顧客一人ひとりに対して最高の体験価値(CX)を提供し続けるための、組織、プロセス、文化にまで踏み込んだ全社的な変革活動です。

顧客の価値観や行動が多様化し、市場の競争環境が激化する現代において、この変革への取り組みはもはや選択肢ではなく、企業の持続的な成長を左右する必須の経営戦略となっています。

もちろん、その道のりは平坦ではなく、専門人材の不足、組織の壁、データ活用の難しさ、経営層の理解不足といった様々な課題が待ち受けています。しかし、これらの課題を乗り越え、マーケティングDXを成功させた企業は、以下のような大きな果実を手にすることができます。

- 顧客ロイヤルティの向上による安定した収益基盤

- データに基づく迅速な意思決定による市場への対応力

- 業務効率化による高い生産性と創造的な組織文化

- 新たなビジネスモデルの創出による未来の成長エンジン

これからマーケティングDXに取り組む、あるいは現在進行形で課題に直面している企業にとって重要なのは、壮大な計画に気圧されることなく、まずは自社の現状を正しく把握し、明確な目標を定めることです。そして、スモールスタートで小さな成功体験を積み重ねながら、その輪を徐々に全社へと広げていく。この着実なアプローチが、遠回りのようでいて、実は最も確実な成功への道筋です。

この記事が、皆様のマーケティングDXへの挑戦を後押しし、次の一歩を踏み出すための羅針盤となれば幸いです。