現代のビジネス環境において、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉を耳にしない日はないほど、その重要性が叫ばれています。しかし、言葉だけが先行し、「DXとは具体的に何を指すのか」「なぜ今、取り組む必要があるのか」「自社で推進するにはどうすればよいのか」といった疑問を抱えている方も少なくないでしょう。

DXは単なるITツールの導入や業務のデジタル化に留まるものではありません。それは、デジタル技術を駆使してビジネスモデルや組織文化そのものを根底から変革し、新たな価値を創造することで、激しい市場競争を勝ち抜くための経営戦略です。

この記事では、DXの基本的な定義から、混同されがちな関連用語との違い、推進が必要な理由、そして具体的な進め方や活用される技術まで、網羅的に、そして分かりやすく解説します。DXの本質を正しく理解し、自社の未来を切り拓くための一歩を踏み出しましょう。

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、今やあらゆる企業にとって避けては通れない重要な経営課題です。しかし、その定義は広く、人によって解釈が異なる場合も少なくありません。ここでは、公的な定義を確認し、混同されやすい「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」との違いを明確にすることで、DXの本質的な意味を深く理解していきます。

経済産業省によるDXの定義

DXの議論において最も広く参照されるのが、日本の経済産業省が公表している定義です。同省が2018年12月に策定し、その後も改訂を重ねている「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」では、DXを次のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

(参照:経済産業省「DX推進ガイドライン Ver. 2.0」)

この定義は非常に重要であり、いくつかの 핵심적인要素に分解して理解することが不可欠です。

第一に、「ビジネス環境の激しい変化への対応」が前提となっています。現代はVUCA(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)の時代と呼ばれ、市場のニーズ、競合の動向、技術の進化は常に目まぐるしく変化しています。このような環境下で企業が存続し、成長を続けるためには、変化に迅速かつ柔軟に対応する能力が不可欠です。DXは、そのための手段であると位置づけられています。

第二に、「データとデジタル技術の活用」が変革の駆動力となります。AI、IoT、クラウド、ビッグデータといった先進的なデジタル技術は、もはや単なる業務効率化ツールではありません。これらを戦略的に活用してデータを収集・分析し、そこから得られる洞察(インサイト)を経営の意思決定や新たな価値創造に繋げることがDXの核となります。

第三に、変革の対象が非常に広範である点です。「製品やサービス、ビジネスモデルの変革」はもちろんのこと、「業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土の変革」まで含まれています。これは、DXが単なるIT部門の取り組みではなく、経営トップのリーダーシップのもと、全社を挙げて取り組むべき経営改革であることを示しています。例えば、従来の縦割り組織を解体し、部門横断的なアジャイルチームを組成したり、失敗を許容し挑戦を奨励するような企業文化を醸成したりすることも、DXの重要な一環です。

そして最後に、DXの究極的な目的は「競争上の優位性の確立」です。業務効率化やコスト削減はDXがもたらす効果の一部に過ぎません。真のゴールは、デジタル技術を活用して他社にはない独自の価値を提供し、市場における確固たる地位を築き、持続的な成長を実現することにあります。

デジタイゼーション・デジタライゼーションとの違い

DXという言葉と共に、しばしば「デジタイゼーション」や「デジタライゼーション」という用語が使われます。これらはDXと密接に関連していますが、その意味するところは異なります。この3つの概念を正しく区別して理解することは、自社のDXの現在地を把握し、次の一手を考える上で非常に重要です。これらは「アナログ→デジタル化の3段階」として捉えると分かりやすいでしょう。

| 概念 | 英語表記 | 目的 | 具体例 | スコープ |

|---|---|---|---|---|

| デジタイゼーション | Digitization | アナログ・物理データのデジタル化 | ・紙の書類をスキャンしてPDF化する ・会議の音声を録音してデータ化する ・紙のアンケートをExcelに入力する |

部分的・局所的 |

| デジタライゼーション | Digitalization | 特定の業務プロセス全体のデジタル化による効率化 | ・経費精算システムを導入し、申請から承認までを電子化する ・MAツールを導入し、マーケティング活動を自動化する ・SFAを導入し、営業プロセスを可視化・効率化する |

業務プロセス単位 |

| デジタルトランスフォーメーション | Digital Transformation | ビジネスモデルや組織全体の変革による新たな価値創造 | ・製造業が機器にセンサーを付け、稼働データに基づく保守サービス(サブスク)を提供する ・小売業が実店舗とECのデータを統合し、OMO戦略で新たな顧客体験を創出する |

全社的・戦略的 |

デジタイゼーション(Digitization)

デジタイゼーションは、DXへの道のりの第一歩であり、アナログな情報をデジタル形式に変換するプロセスを指します。いわば「部分的なデジタル化」です。

例えば、山積みの紙の契約書をスキャナーで読み取ってPDFファイルとして保存すること、会議の内容をICレコーダーで録音すること、顧客から紙で回収したアンケート結果をExcelに入力することなどがデジタイゼーションにあたります。

この段階の目的は、情報の保存、検索、共有を容易にすることにあります。紙のままでは劣化したり、探すのに時間がかかったりしますが、デジタル化すればこれらの問題は解決します。しかし、デジタイゼーションだけでは、業務の進め方そのものは大きく変わりません。あくまでも、次のステップに進むための基盤づくりと位置づけられます。

デジタライゼーション(Digitalization)

デジタライゼーションは、デジタイゼーションの一歩先を行く概念です。特定の業務プロセス全体をデジタル技術によって再構築し、効率化や自動化を図ることを指します。これは「プロセス全体のデジタル化」と言えます。

例えば、従来は紙の伝票とハンコで行っていた経費精算を、クラウド型の経費精算システムに置き換えるケースを考えてみましょう。従業員はスマートフォンで領収書を撮影し、システム上で申請します。上長はPCやスマートフォンで内容を確認し、ワンクリックで承認。経理部門は承認されたデータを会計システムに自動で連携させます。このように、申請から承認、精算までの一連のプロセスがデジタル上で完結し、大幅な時間短縮とペーパーレス化が実現します。

他にも、マーケティングオートメーション(MA)ツールを導入して見込み客の育成を自動化したり、営業支援システム(SFA)を導入して営業活動の進捗管理を効率化したりすることもデジタライゼーションの典型例です。この段階では、個別の業務における生産性向上が主な目的となります。

デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)

そして、デジタイゼーションとデジタライゼーションの先にあるのが、デジタルトランスフォーメーション(DX)です。DXは、単なる業務効率化に留まりません。デジタル技術の活用を前提として、企業の製品、サービス、ビジネスモデル、さらには組織や文化に至るまで、すべてを根本的に変革し、新たな価値を創造して競争優位性を確立することを目指します。

デジタライゼーションが「守りのIT」や「業務改善」の側面が強いのに対し、DXは「攻めのIT」や「ビジネス創造」の側面が強いと言えます。

例えば、ある産業機械メーカーが、自社の製品にIoTセンサーを取り付け、稼働状況のデータをリアルタイムで収集・分析するとします。これにより、故障の兆候を事前に察知してメンテナンスを行う「予知保全」サービスを提供できるようになります。これは、従来のように「機械を売って終わり」というビジネスモデルから、「機械の安定稼働をサービスとして提供する」というサブスクリプション型のビジネスモデルへの変革です。顧客にとってはダウンタイムのリスクが減り、メーカーにとっては安定的な収益源が生まれるという、新たな価値創造が実現しています。これがDXです。

このように、DXはデジタイゼーションやデジタライゼーションを包含しつつも、その目的とスコープが全く異なります。DXを成功させるためには、まず足元のデジタイゼーションやデジタライゼーションを着実に進め、業務プロセスを効率化し、データを活用できる基盤を整えることが不可欠です。その上で、全社的なビジョンを描き、ビジネスモデルの変革へと繋げていくという、段階的なアプローチが求められます。

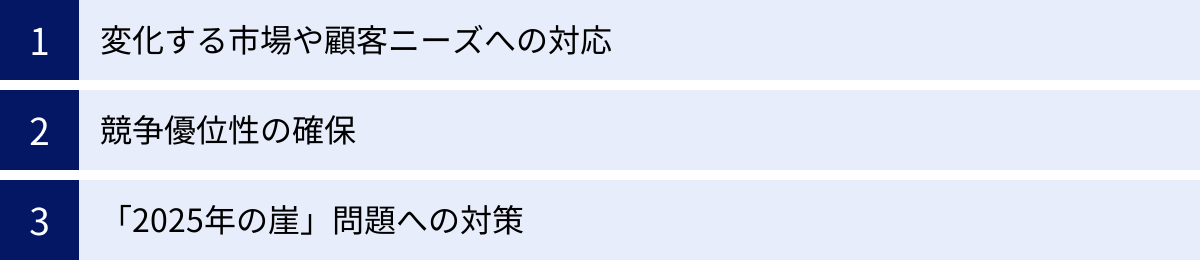

なぜ今、DXの推進が必要なのか

DXが単なる流行語ではなく、現代の企業経営における最重要課題の一つとして位置づけられているのには、明確な理由があります。市場環境の劇的な変化や、それに伴う競争原理の変容、そして国内に特有の構造的な問題など、企業を取り巻く環境は厳しさを増しています。ここでは、なぜ今、多くの企業がDXの推進に迫られているのか、その背景にある3つの主要な要因を深掘りしていきます。

変化する市場や顧客ニーズへの対応

DX推進が急務とされる最大の理由の一つは、消費者行動と価値観の劇的な変化です。スマートフォンの普及は、人々の情報収集、商品比較、購買、そして他者とのコミュニケーションの方法を根本から変えました。かつてはテレビCMや雑誌広告といったマスメディアが主な情報源でしたが、現在はSNSの口コミ、レビューサイト、インフルエンサーの発信など、情報チャネルは多様化・パーソナル化しています。

顧客は、いつでもどこでも瞬時に情報を手に入れ、複数の選択肢を比較検討することが当たり前になりました。その結果、企業が一方的に発信する情報だけを鵜呑みにすることはなくなり、より自分に合った、パーソナライズされた体験を求める傾向が強まっています。例えば、ECサイトで過去の購買履歴や閲覧履歴に基づいて「あなたへのおすすめ」が表示されたり、自分の興味に合わせた情報がアプリのプッシュ通知で届いたりといった体験は、もはや日常的な光景です。

このような状況で企業が顧客に選ばれ続けるためには、顧客一人ひとりを深く理解し、最適なタイミングで最適な情報やサービスを提供することが不可欠です。これを実現する鍵こそが、DXによるデータ活用です。

Webサイトのアクセスログ、ECサイトの購買データ、実店舗のPOSデータ、アプリの利用状況、コールセンターへの問い合わせ履歴、SNS上での言及など、企業は様々な顧客接点で膨大なデータを収集できます。DXを推進することで、これらの散在するデータを統合・分析し、「どのような顧客が」「いつ」「何を求めているのか」というインサイトを導き出すことが可能になります。

このインサイトに基づき、個々の顧客に最適化されたマーケティング施策を展開したり、顧客の潜在的なニーズを先取りした新商品を開発したりすることで、顧客満足度とロイヤルティを高めることができます。逆に、こうしたデータ活用に取り組まなければ、顧客の期待に応えられず、市場から取り残されてしまうリスクが高まります。変化し続ける顧客の期待に応え、エンゲージメントを深めるために、DXは不可欠な戦略なのです。

競争優位性の確保

ビジネスの競争環境もまた、デジタル技術によって大きく様変わりしました。特に、「デジタル・ディスラプター(Digital Disruptor)」と呼ばれる、革新的なデジタル技術やビジネスモデルを武器に既存の業界秩序を破壊する新規参入者の存在は、多くの伝統的な企業にとって大きな脅威となっています。

例えば、宿泊業界における民泊プラットフォーム、タクシー業界における配車アプリ、金融業界におけるFinTech企業などがその代表例です。これらの企業は、大規模な物理資産を持たず、データを駆使したプラットフォームを構築することで、既存のプレイヤーよりも低コストで利便性の高いサービスを提供し、急速に市場シェアを拡大しました。

このような業界の垣根を越えた競争が激化する現代において、従来のやり方や成功体験に固執することは、もはや最大の経営リスクとなり得ます。自社の業界は安泰だと考えていても、いつ異業種からデジタル・ディスラプターが現れ、競争のルールを根底から変えてしまうか分かりません。

こうした脅威に対抗し、競争優位性を確保するためには、既存企業もまたDXを推進し、自らを変革していく必要があります。DXは、単に既存業務を効率化する「守りの一手」だけではありません。むしろ、自社の強みとデジタル技術を掛け合わせ、新たなビジネスモデルや収益源を創出する「攻めの一手」としての側面が重要です。

例えば、長年の製造ノウハウを持つメーカーがIoTやAIを活用して高付加価値なサービス事業に乗り出したり、豊富な顧客基盤を持つ小売業がデータ分析を基に新たなプライベートブランドを開発したりするなど、DXは企業に新たな成長機会をもたらします。デジタル技術を活用して業務プロセスを徹底的に効率化し、コスト競争力を高めると同時に、データを活用して新たな顧客価値を創造する。この両輪を回すことで、企業は激化する競争環境の中で確固たる地位を築くことができるのです。

「2025年の崖」問題への対策

日本企業がDXを推進しなければならない、より切迫した理由として「2025年の崖」という問題が存在します。これは、経済産業省が2018年に公表した「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」で警鐘を鳴らした、日本特有の構造的な課題です。

2025年の崖とは

「2025年の崖」とは、多くの企業が抱える老朽化した既存の基幹システム(レガシーシステム)を刷新できずに放置した場合、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があるというシナリオを指します。(参照:経済産業省「DXレポート」)

この経済損失は、単にシステムの維持管理費が増大するだけでなく、市場の変化に対応できずにビジネスチャンスを逃したり、サイバーセキュリティのリスクが増大したり、システム障害による事業停止が発生したりするなど、様々な要因によって引き起こされると予測されています。つまり、レガシーシステムが足かせとなり、企業がDXを推進できず、国際競争力を失ってしまうという深刻な問題提起です。

このレポートが発表されてから数年が経過しましたが、多くの企業でレガシーシステムの刷新は依然として大きな課題となっており、「2025年の崖」は今なお現実的なリスクとして存在しています。

レガシーシステムが引き起こす問題

では、なぜレガシーシステムがDX推進の大きな障壁となるのでしょうか。そこには、複合的な問題が潜んでいます。

- システムの複雑化・ブラックボックス化: 長年にわたって部署ごとに改修や機能追加を繰り返した結果、システム全体の構造が複雑化し、誰も全体像を把握できない「スパゲッティ状態」に陥っているケースが少なくありません。ドキュメントも整備されておらず、もはやブラックボックスと化しているため、新しい技術との連携やデータ活用が極めて困難になります。

- 技術的負債の増大: 古いプログラミング言語(COBOLなど)や独自の技術で構築されているシステムは、それを扱える技術者が高齢化し、次々と退職していくため、維持・保守が困難になります。その結果、システムの維持管理費は高騰し続け、新しいデジタル投資に予算を回せなくなるという悪循環に陥ります。これが「技術的負債」です。

- データのサイロ化: 多くのレガシーシステムは、部署や業務ごとに独立して構築されているため、データが各システム内に分断・孤立してしまう「データのサイロ化」を引き起こします。これでは、全社横断的なデータ活用や分析ができず、DXの前提となるデータドリブンな経営は実現できません。

- セキュリティリスクの増大: 古いシステムは、最新のセキュリティ脅威に対応するためのアップデートが困難な場合があります。サポートが終了したOSやソフトウェアを使い続けることは、サイバー攻撃や情報漏洩のリスクを著しく高め、企業の信頼を根底から揺るがしかねません。

これらの問題を解決し、「2025年の崖」から転落するのを避けるためには、既存のレガシーシステムを刷新し、データを柔軟に活用できる現代的なITアーキテクチャへと移行することが不可欠です。これは決して容易な道のりではありませんが、この課題に正面から向き合うことこそが、DX推進の第一歩であり、企業の持続的な成長に向けた重要な投資となるのです。

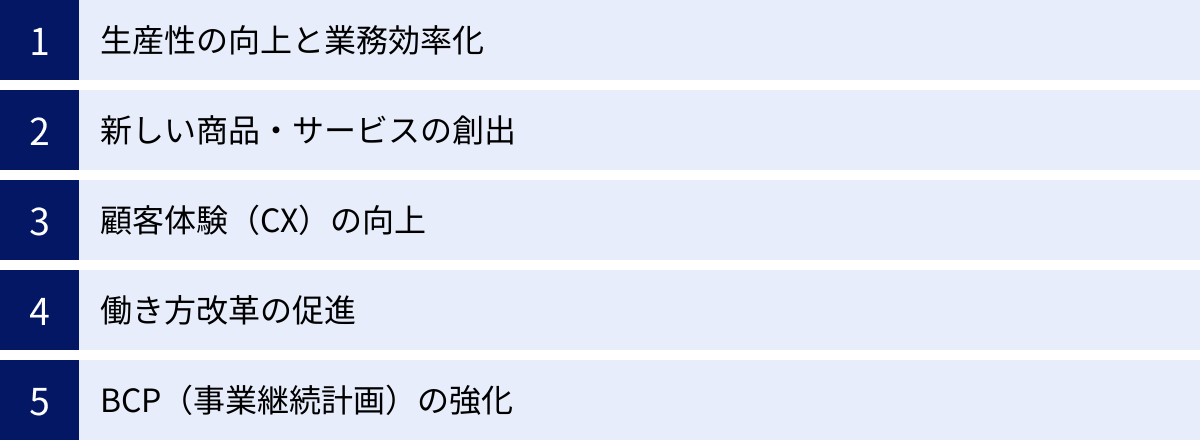

DXを推進するメリット

DXの推進は、単に時代の流れに対応するという受け身の姿勢に留まらず、企業に多岐にわたる具体的なメリットをもたらす積極的な経営戦略です。業務の効率化から新たなビジネスの創出、従業員の働き方の変革に至るまで、その効果は企業活動のあらゆる側面に及びます。ここでは、DXを推進することで得られる5つの主要なメリットについて詳しく解説します。

生産性の向上と業務効率化

DXがもたらす最も直接的で分かりやすいメリットは、生産性の劇的な向上と業務の効率化です。これは、DXの初期段階であるデジタイゼーションやデジタライゼーションにおいても実感しやすい効果と言えます。

例えば、これまで手作業で行っていたデータ入力、伝票処理、定型的なレポート作成といった反復的な事務作業をRPA(Robotic Process Automation)に置き換えることで、作業時間を大幅に削減し、ヒューマンエラーをなくすことができます。これにより、従業員は単純作業から解放され、より分析的、創造的で付加価値の高い業務、例えば顧客との対話や新しい企画の立案などに時間とエネルギーを注げるようになります。

また、製造業の工場では、生産ラインにIoTセンサーを設置し、稼働状況をリアルタイムで監視・分析することが可能になります。これにより、機械の故障の兆候をAIが事前に検知し、計画的なメンテナンスを行う「予知保全」が実現します。突発的なライン停止(ダウンタイム)がなくなることで、生産計画の安定化と稼働率の向上が図られ、工場全体の生産性が大きく向上します。

さらに、クラウドベースのツール(SFA、MA、グループウェアなど)を導入すれば、部署間の情報共有がスムーズになり、意思決定のスピードが向上します。ペーパーレス化が進むことで、書類の印刷、保管、検索にかかっていたコストや時間も削減されます。

このように、DXは様々なデジタル技術を活用して既存の業務プロセスを見直し、無駄を徹底的に排除することで、企業全体の生産性を底上げする強力なエンジンとなります。

新しい商品・サービスの創出

DXの真価は、既存業務の効率化だけに留まりません。むしろ、デジタル技術とデータを活用して、これまで存在しなかった全く新しい商品やサービス、さらにはビジネスモデルを創出することにこそ、その本質的な価値があります。

例えば、ある建設機械メーカーが、自社の製品にGPSや各種センサーを取り付け、稼働時間や燃料消費量、作業負荷といったデータを収集・分析したとします。このデータを基に、顧客に対して燃費効率の良い操作方法をアドバイスしたり、最適なメンテナンス時期を通知したりするサービスを提供できます。さらに一歩進んで、機械を販売するのではなく、「月額定額で一定時間の稼働を保証する」といったサブスクリプション型のサービスとして提供することも可能になります。これは、従来の「モノ売り」から、顧客の課題解決に貢献する「コト売り」への転換であり、DXによるビジネスモデル変革の典型例です。

また、小売業であれば、ECサイトと実店舗の購買データを統合分析することで、顧客の潜在的なニーズを掘り起こし、新たなプライベートブランド商品を開発するヒントを得ることができます。金融業界では、AIを活用した新しい資産運用アドバイスサービスが生まれています。

このように、DXを通じて得られるデータは、新たな価値創造の源泉となります。市場の変化や顧客の隠れたニーズをデータから読み解き、それを基に革新的な製品やサービスを生み出すことで、企業は新たな収益の柱を確立し、持続的な成長を実現できるのです。

顧客体験(CX)の向上

現代の市場において、製品の品質や価格だけで差別化を図ることは困難になっています。そこで重要になるのが、顧客体験(CX:Customer Experience)です。CXとは、顧客が商品を認知し、検討、購入、利用、そしてアフターサポートに至るまでの一連のプロセスで得られる体験価値の総体を指します。

DXは、このCXを劇的に向上させる上で極めて重要な役割を果たします。なぜなら、デジタル技術を活用することで、あらゆる顧客接点(チャネル)で一貫性のある、パーソナライズされた快適な体験を提供することが可能になるからです。

例えば、あるアパレル企業がDXを推進するケースを考えてみましょう。顧客がスマートフォンのアプリで商品を閲覧すると、その閲覧履歴が記録されます。後日、その顧客が実店舗を訪れると、店内のビーコンが顧客のスマートフォンを検知し、販売員のタブレットに「このお客様はアプリでAという商品をよく見ています」といった情報が表示されます。販売員はその情報をもとに、的確な接客ができます。購入後も、アプリを通じてその商品に合ったコーディネート提案が届くかもしれません。

このように、オンライン(アプリ、ECサイト)とオフライン(実店舗)の垣根をなくし、データを連携させることで、顧客一人ひとりに合わせた「おもてなし」が実現します。他にも、AIチャットボットを導入すれば24時間365日、顧客の簡単な質問に即座に回答でき、待ち時間をなくせます。

優れたCXは、顧客満足度を高めるだけでなく、顧客ロイヤルティ(企業やブランドへの愛着・信頼)を醸成し、リピート購入や知人への推奨(口コミ)に繋がります。 長期的な視点で見れば、良好な顧客関係こそが企業の最も重要な資産であり、DXはそれを築くための強力な武器となるのです。

働き方改革の促進

DXは、顧客や市場だけでなく、企業内部の「働き方」にも大きな変革をもたらします。むしろ、従業員の働き方改革なくして、DXの成功はあり得ません。

クラウドコンピューティングの活用は、その最たる例です。業務データやアプリケーションがクラウド上にあれば、従業員はオフィスという物理的な場所に縛られることなく、自宅やサテライトオフィス、出張先など、どこからでも安全に業務に必要な情報へアクセスできます。これにより、テレワークやリモートワークといった柔軟な働き方が可能になります。

Web会議システムやビジネスチャットツールを導入すれば、遠隔地にいるメンバーとも円滑なコミュニケーションが図れ、時間や移動コストの削減にも繋がります。ペーパーレス化やワークフローシステムの導入は、ハンコのための出社といった非効率な慣習をなくし、業務プロセスをスリム化します。

こうした柔軟な働き方の実現は、従業員のワークライフバランスを向上させ、エンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を高める効果が期待できます。また、多様な働き方を提供できる企業は、育児や介護といった事情を抱える優秀な人材や、地方在住の人材など、より幅広い層から選ばれるようになり、人材獲得競争においても優位に立つことができます。 DXは、従業員がより創造的で生産的に働ける環境を整備し、企業の持続的な成長を支える人材基盤を強化することにも貢献するのです。

BCP(事業継続計画)の強化

BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)とは、自然災害(地震、台風、洪水など)、感染症のパンデミック、大規模なシステム障害、サイバー攻撃といった不測の事態が発生した際に、企業が重要な事業を中断させずに継続、あるいは早期に復旧させるための方策や手順を定めた計画のことです。

DXの推進は、このBCPを強化する上でも非常に有効です。従来のように、すべての業務システムやデータを自社内のサーバー(オンプレミス)で管理している場合、本社やデータセンターが被災すると、事業全体が停止してしまうリスクがあります。

しかし、システムやデータを堅牢なデータセンターで運用されているクラウドサービスに移行しておけば、自社のオフィスが機能しなくなったとしても、インターネット環境さえあれば、どこからでも事業を継続することが可能です。データのバックアップもクラウド上で自動的に行われるため、データ消失のリスクを大幅に低減できます。

また、前述の「働き方改革の促進」で述べたテレワーク環境の整備は、BCPの観点からも極めて重要です。パンデミックや交通機関の麻痺により従業員が出社できなくなった場合でも、全社的にテレワークが可能な体制が整っていれば、事業への影響を最小限に抑えることができます。

このように、DXを通じて事業インフラを物理的な制約から解放し、冗長性を持たせることは、企業のレジリエンス(回復力、しなやかさ)を高め、予期せぬ危機に対する耐性を強化します。いつ起こるか分からないリスクに備え、企業の存続基盤を盤石にすることも、DXがもたらす重要なメリットの一つなのです。

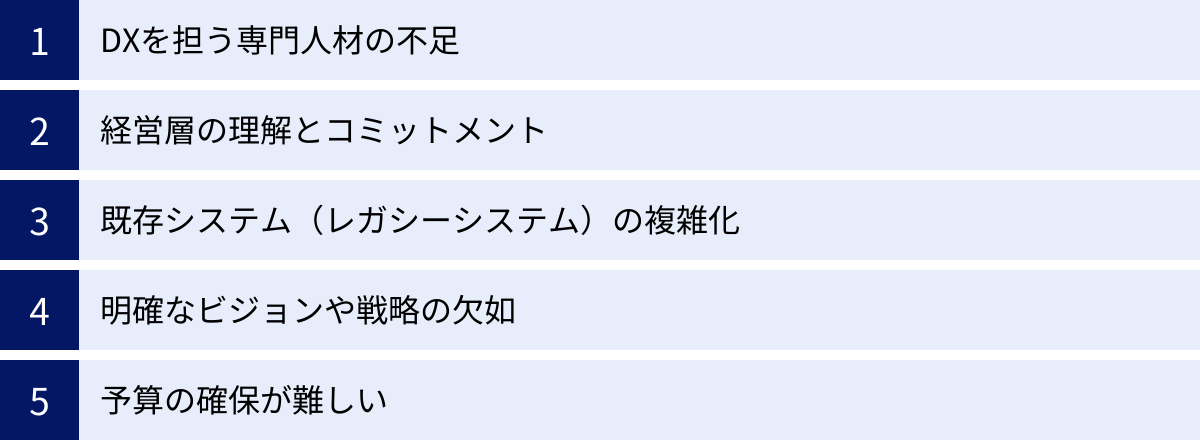

DX推進における課題

DXが企業にもたらすメリットは計り知れない一方で、その推進は決して平坦な道のりではありません。多くの企業がDXの重要性を認識しながらも、さまざまな壁に直面し、取り組みが停滞してしまうケースが後を絶ちません。成功への道を歩むためには、まず典型的な課題を正しく理解し、それに対する備えをすることが不可欠です。ここでは、DX推進において企業が直面しがちな5つの主要な課題について解説します。

DXを担う専門人材の不足

DX推進における最も深刻かつ普遍的な課題が、専門的なスキルと知識を持つ人材の不足です。DXを実現するためには、AI、IoT、クラウド、データサイエンスといった先進的なデジタル技術に精通したIT人材が必要不可欠です。しかし、こうした人材は社会全体で需要が急増しており、多くの企業で熾烈な採用競争が繰り広げられています。

特に中小企業にとっては、高い報酬や魅力的な開発環境を提示する大企業との採用競争に勝つことは容易ではありません。仮に採用できたとしても、一人のエース級人材に依存する体制は属人化のリスクを伴います。

さらに重要なのは、DX人材に求められるのは単なる技術スキルだけではないという点です。真にDXを推進できる人材とは、デジタル技術を深く理解していると同時に、自社のビジネスモデルや業務プロセス、業界の動向にも精通し、技術をいかにしてビジネス価値に転換するかを構想・実行できる人物です。このような「ビジネス」と「IT」の両面に明るいブリッジ人材は極めて希少であり、育成にも時間がかかります。

この人材不足という課題に対応するためには、外部からの採用だけに頼るのではなく、社内の既存従業員に対するリスキリング(Reskilling:新しいスキルを習得させるための再教育)に積極的に投資することが重要です。また、自社ですべてを内製化しようとせず、外部の専門企業やコンサルタント、フリーランスといったパートナーと協業し、必要な知見やリソースを補うという柔軟な発想も求められます。

経営層の理解とコミットメント

DXは、IT部門や特定の事業部門だけで完結するプロジェクトではありません。それは、業務プロセス、組織構造、企業文化といった会社全体のあり方を根本から変革する「経営改革」そのものです。したがって、DXの成否は、経営トップの深い理解と強力なコミットメント(関与・約束)にかかっていると言っても過言ではありません。

しかし、実際には経営層がDXの重要性を十分に理解していないケースが多く見られます。例えば、DXを単なる「ITツールの導入によるコスト削減策」としか捉えておらず、短期的なROI(投資対効果)ばかりを追求してしまう。あるいは、「それはIT部門の仕事だろう」と現場に丸投げしてしまい、リーダーシップを発揮しない。このような状況では、DXは必ず頓挫します。

なぜなら、DXの推進過程では、部門間の利害対立や既存業務のやり方を変えることへの現場の抵抗など、さまざまな障壁が生じるからです。こうした困難を乗り越え、全社的な協力を取り付けるためには、経営トップが「なぜ我が社はDXをやるのか」という明確なビジョンを自らの言葉で繰り返し発信し、変革への揺るぎない決意を示す必要があります。

また、DXは効果が出るまでに時間がかかる場合も多く、継続的な投資が不可欠です。経営層が短期的な業績に一喜一憂せず、長期的な視点でDXへの投資を継続する覚悟を持つことも、成功のための重要な条件となります。経営層自らがDXの「オーナー」であるという当事者意識を持つことが、全社を動かす原動力となるのです。

既存システム(レガシーシステム)の複雑化

多くの日本企業が長年にわたって抱え続けている根深い問題が、レガシーシステムの存在です。これは「2025年の崖」問題の核心でもありますが、DX推進における具体的な障壁として機能します。

レガシーシステムとは、主にメインフレームなどで構築され、長年の事業活動の中で度重なる改修を繰り返してきた結果、構造が複雑化・肥大化し、ブラックボックス化してしまった古い基幹システムを指します。これらのシステムには、以下のような問題があります。

- データ連携の困難さ: 部署や業務ごとにシステムがサイロ化(孤立)しており、全社横断でのデータ活用ができない。新しいクラウドサービスやSaaSとの連携も技術的に困難な場合が多い。

- 柔軟性の欠如: 新しいビジネス要件や市場の変化に対応するための改修に、莫大な時間とコストがかかる。ビジネスのスピードにITが追いつけない。

- 高額な維持コスト: 古い技術で構築されているため、保守・運用に多額の費用がかかり続け、新しいデジタル技術への投資を圧迫する「技術的負債」となる。

- 属人化と技術者不足: システムの仕様を知るベテラン技術者が退職すると、誰も手が出せなくなるリスクがある。

このようなレガシーシステムを抱えたままでは、その上で本格的なDXを進めることは極めて困難です。データを自由に活用し、迅速なビジネス変革を実現するためには、どこかのタイミングでレガシーシステムを刷新し、柔軟でオープンなIT基盤へと移行するという、痛みを伴う決断が必要となります。この「守りのIT」の改革なくして、「攻めのIT」であるDXの成功は望めません。

明確なビジョンや戦略の欠如

「DXをやらなければならない」という漠然とした危機感や、同業他社の動向に煽られて、目的が曖昧なままDXに着手してしまうケースも少なくありません。これは、「手段の目的化」という典型的な失敗パターンに陥る危険性をはらんでいます。

AIやRPAといった流行りのツールを導入すること自体が目的になってしまい、「そのツールを使って何を成し遂げたいのか」「自社はどのような姿を目指すのか」という最も重要な問いが抜け落ちてしまうのです。

DXを成功させるためには、技術導入の前に、「自社はDXを通じて、3年後、5年後にどのような企業になりたいのか」という明確なビジョンを策定することが不可欠です。例えば、「データ活用によって顧客満足度No.1の企業になる」「生産性を50%向上させ、従業員が創造的な仕事に集中できる会社になる」「新たなデジタルサービスで売上の30%を創出する」といった、具体的で魅力的な未来像を描きます。

そして、そのビジョンを実現するために、どのような戦略をとるのか、どのようなKPI(重要業績評価指標)で進捗を測るのかを定めます。全社で共有された明確なビジョンと戦略こそが、DXという長い航海の羅針盤となり、関係者のベクトルを一つにまとめる求心力となるのです。

予算の確保が難しい

DXの推進には、システム導入費用、人材育成コスト、外部コンサルティング費用など、相応の投資が必要です。しかし、特にその効果がすぐには見えにくい変革初期の段階において、必要な予算を確保することが難しいというのも、多くの企業が直面する現実的な課題です。

経理部門や経営層からは、「その投資でどれだけのリターンがあるのか」というROI(投資対効果)の説明を求められます。しかし、DX、特にビジネスモデルの変革を目指すような取り組みは、やってみなければ分からない不確実な要素が多く、事前に正確なROIを算出することは困難です。

この課題を乗り越えるための一つの有効なアプローチが、「スモールスタート」です。いきなり全社規模の大規模なプロジェクトで巨額の予算を要求するのではなく、まずは特定の部署や課題に絞って、比較的小さな投資でPoC(Proof of Concept:概念実証)を行い、目に見える成果を出すことを目指します。

例えば、「営業部門の報告業務を自動化して月間100時間の工数を削減した」「マーケティング部門でMAツールを試験導入し、コンバージョン率が10%向上した」といった小さな成功事例を積み重ねることで、DXの有効性を社内に示し、説得力のあるデータを持って次の段階の予算獲得に繋げていく。このようなアジャイルなアプローチが、予算確保の壁を突破する鍵となります。

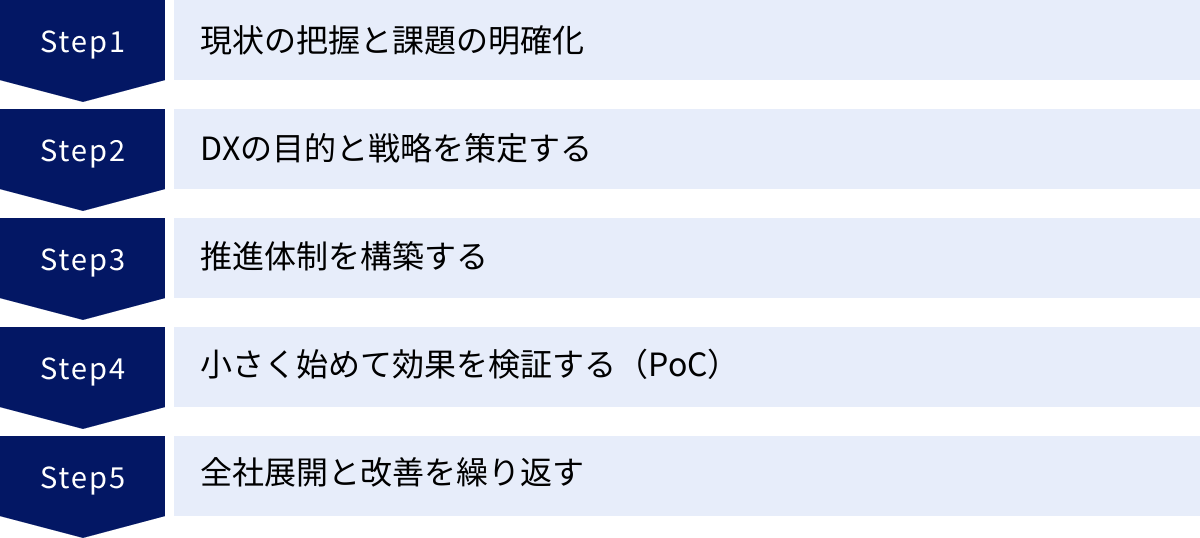

DX推進の具体的な進め方5ステップ

DXの重要性や課題を理解した上で、次なる関心は「では、具体的に何から始めればよいのか」という点でしょう。DXは闇雲に進めても成功しません。明確なビジョンに基づき、計画的かつ段階的に取り組むことが不可欠です。ここでは、多くの企業で採用されている、DX推進の標準的とも言える5つのステップを具体的に解説します。

① 現状の把握と課題の明確化

何事も、まず現在地を知ることから始まります。DX推進の最初のステップは、自社の現状(As-Is)を客観的かつ徹底的に把握し、どこに課題があるのかを洗い出すことです。このプロセスを疎かにすると、的外れな施策に時間とコストを費やすことになりかねません。

現状把握は、以下のようないくつかの側面から多角的に行う必要があります。

- ビジネスプロセス: 各部門の業務はどのようなフローで行われているか。非効率な作業、属人化している業務、部門間の連携が悪い箇所はないか。現場の従業員へのヒアリングを通じて、実態を詳細に可視化します。

- ITシステム: どのようなITシステムが稼働しているか。老朽化したレガシーシステムは存在するか。データはどこに、どのような形式で蓄積されているか。システム間の連携は可能か。IT資産の全体像を棚卸しします。

- 組織・人材: DXを推進するためのスキルを持つ人材は社内にいるか。組織は縦割りになっていないか。新しいことへの挑戦を許容する文化があるか。従業員のITリテラシーはどの程度か。

- 顧客・市場: 顧客は自社の製品やサービスに満足しているか。競合他社はどのようなデジタル施策を打っているか。市場や顧客のニーズはどのように変化しているか。

これらの情報を収集・整理する際には、SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威)などのフレームワークを活用するのも有効です。このステップのゴールは、「我々のビジネスにおける最大のボトルネックは何か」「デジタル技術で解決すべき優先課題は何か」を明確に特定することです。

② DXの目的と戦略を策定する

現状と課題が明確になったら、次はその課題を解決した先にある「あるべき姿(To-Be)」を描きます。これが、DXの目的(ビジョン)と、そこへ至る道筋(戦略)の策定です。このステップは経営層が主導し、全社的なコンセンサスを形成することが極めて重要です。

まず、「DXを通じて、自社は何を成し遂げたいのか」という根本的な問いに対する答えを、具体的で魅力的な言葉で定義します。これは、「業務効率化」といった漠然としたものではなく、「データ駆動型の意思決定を可能にし、市場変化に3倍速く対応できる組織になる」「新たなサブスクリプションサービスで、3年後に売上全体の20%を創出する」といった、定量的で野心的な目標であることが望ましいです。

このビジョンが定まったら、それを実現するための具体的な戦略を策定します。

- 重点領域の特定: ビジョン達成のために、どの事業領域や業務プロセスから優先的に着手するのかを決定します。

- ロードマップの作成: 短期(~1年)・中期(~3年)・長期(~5年)といった時間軸で、いつまでに何を達成するのか、具体的なマイルストーンを設定します。

- KPIの設定: 戦略の進捗度合いを客観的に測定するための指標(KPI:重要業績評価指標)を定めます。例えば、「ペーパーレス化率」「特定業務の処理時間」「顧客満足度スコア」などです。

ここで策定されたビジョンと戦略が、以降のすべての取り組みの判断基準となります。迷ったときには常にこの原点に立ち返ることで、DXの航路がぶれるのを防ぎます。

③ 推進体制を構築する

壮大なビジョンや戦略も、それを実行する「人」と「組織」がなければ絵に描いた餅に終わります。ステップ③では、DXを強力に推進するための体制を構築します。

理想的なのは、経営トップをリーダーとし、各事業部門、IT部門、管理部門(人事、経理など)からエース級の人材を集めた、部門横断型の専門推進チームを設置することです。このチームには、DXプロジェクトを円滑に進めるための予算や権限が与えられるべきです。

企業の規模や状況によっては、CDO(Chief Digital Officer:最高デジタル責任者)やCDXO(Chief Digital Transformation Officer:最高DX責任者)といった専門役員を設置し、DXに関する最終的な意思決定権限と責任を持たせることも非常に有効です。

また、前述の通り、DXに必要なスキルを持つ人材が社内に不足している場合は、この段階で外部パートナーの活用を具体的に検討します。DXコンサルタント、システム開発会社、特定の技術に強みを持つベンダーなど、自社の弱みを補完してくれるパートナーを選定し、推進チームの一員として巻き込んでいくことが成功の鍵となります。

重要なのは、「誰が」「何に」「責任を持つのか」という役割分担を明確にし、迅速な意思決定が可能なガバナンス体制を築くことです。

④ 小さく始めて効果を検証する(PoC)

推進体制が整ったら、いよいよ具体的な実行フェーズに移ります。しかし、ここでいきなり全社規模のシステムを導入したり、大規模な業務改革に着手したりするのはリスクが高すぎます。そこで重要になるのが、「小さく始めて、素早く効果を検証する」というアプローチ、すなわちPoC(Proof of Concept:概念実証)です。

PoCとは、新しい技術やアイデアが、実際に期待通りの効果をもたらすか、技術的に実現可能か、といったことを検証するために、限定的な範囲で実施する小規模なトライアルのことです。

例えば、②で策定した戦略に基づき、「営業部門の報告書作成業務の自動化」というテーマを選んだとします。その場合、まずは特定の営業チームに限定してRPAツールを試験導入し、1ヶ月間運用してみます。そして、「本当に工数が削減されたか」「現場の担当者は問題なく使えたか」「予期せぬトラブルは起きなかったか」といった点を評価します。

このPoCを通じて、仮説が正しかったのか、どのような課題があるのかを、少ない投資で早期に学ぶことができます。 もしうまくいかなければ、その学びを活かして別のアプローチを試せばよいのです。この試行錯誤のサイクルを高速で回すアジャイル的な進め方が、不確実性の高いDXプロジェクトには適しています。また、PoCで具体的な成果(例:「月間50時間の工数削減に成功」)を出すことができれば、それが社内での説得材料となり、次のステップへの本格展開や追加予算の獲得が容易になります。

⑤ 全社展開と改善を繰り返す

PoCで有効性が確認され、成功の確度が高まった取り組みは、いよいよ対象範囲を広げて本格的に導入し、全社へと展開していきます。

ただし、ここで注意すべきは、「導入して終わり」ではないということです。DXは一度きりのプロジェクトではなく、継続的な変革のプロセスです。全社展開した後も、その効果をKPIに基づいて定常的にモニタリングし、現場のユーザーからフィードバックを収集し、改善を続けていく必要があります。この「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)」のPDCAサイクルを回し続けることが、DXの効果を最大化し、定着させる上で不可欠です。

また、一つの取り組みが軌道に乗ったら、再びステップ①に戻り、次の課題に取り組んでいきます。このように、「現状把握→戦略策定→体制構築→PoC→全社展開・改善」というサイクルを繰り返し回していくことで、企業のDXは螺旋状に進化し、深化していくのです。この継続的な取り組みこそが、企業を変革し、持続的な競争優位性を築く原動力となります。

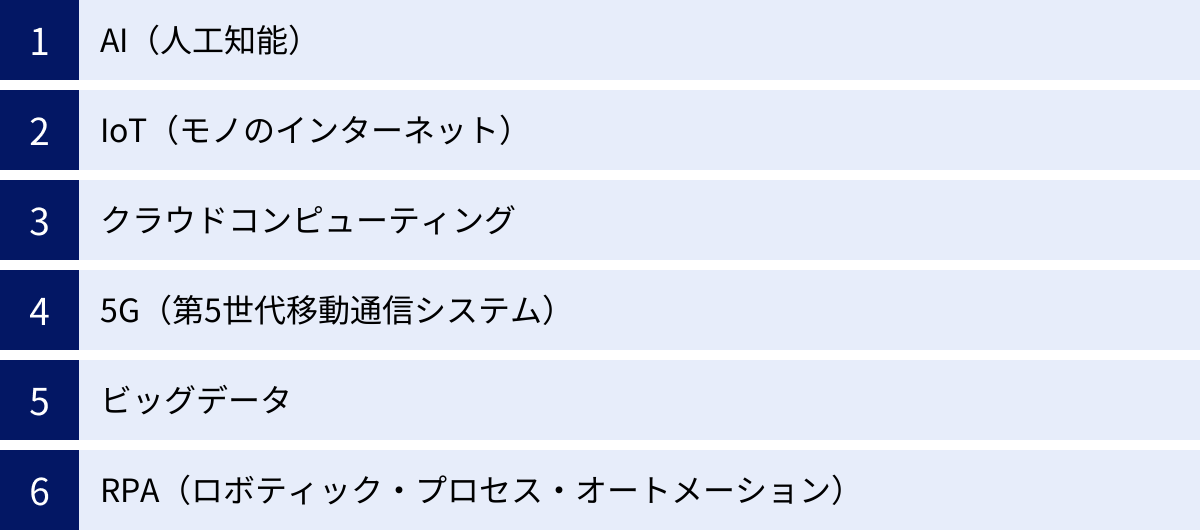

DXで活用される主なデジタル技術

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、単なる精神論や組織論だけでは実現できません。その根幹を支え、変革を可能にするのは、先進的なデジタル技術の存在です。ここでは、DXの文脈で特に重要とされる6つの主要なデジタル技術を取り上げ、それぞれがどのようなもので、どのようにビジネス変革に貢献するのかを解説します。

AI(人工知能)

AI(Artificial Intelligence:人工知能)は、人間の知的活動の一部をコンピュータプログラムで再現する技術の総称です。学習、推論、認識、判断といった能力を持ち、DXを牽引する中核技術として、あらゆる産業でその活用が期待されています。

AIの能力は多岐にわたりますが、ビジネスでよく活用されるのは以下の分野です。

- 機械学習・ディープラーニング: 大量のデータからパターンや法則を自律的に学習し、それに基づいて予測や分類を行います。例えば、過去の販売実績データから将来の需要を予測したり、顧客の購買履歴から次におすすめの商品を推薦したりするのに使われます。製造業の工場では、製品の画像データから不良品を自動で検知する外観検査システムにも活用されています。

- 自然言語処理(NLP): 人間が日常的に使う言葉(自然言語)をコンピュータが理解し、処理する技術です。顧客からの問い合わせに自動で応答するAIチャットボットや、大量のテキストデータ(顧客の声、SNSの投稿など)から有用な情報を抽出するテキストマイニングなどが代表例です。

- 画像・音声認識: 画像や動画、音声データを認識し、その内容を識別する技術です。店舗の監視カメラ映像から顧客の年齢層や動線を分析したり、会議の音声を自動でテキスト化したりすることが可能です。

AIの最大の価値は、人間では処理しきれない膨大なデータを分析し、ビジネスに有益な洞察(インサイト)を導き出す点にあります。これにより、データに基づいた客観的で精度の高い意思決定が可能になり、ビジネスの高度化を実現します。

IoT(モノのインターネット)

IoT(Internet of Things:モノのインターネット)とは、従来はインターネットに接続されていなかった様々な「モノ」(機械、設備、自動車、家電など)に通信機能やセンサーを持たせ、相互に、あるいはサーバーと情報をやり取りする仕組みのことです。

IoTによって、現実世界(フィジカル空間)のあらゆる事象をデータとして収集し、サイバー空間で分析・活用することが可能になります。

- スマートファクトリー: 工場内の生産設備やロボットにセンサーを取り付け、稼働状況、温度、振動などのデータをリアルタイムで収集します。これにより、生産ラインの状況を遠隔からでも可視化でき、AIと組み合わせることで故障を予知する「予知保全」を実現し、生産性を最大化します。

- 遠隔監視・制御: 建設現場の重機や、遠隔地にあるインフラ設備(橋、ダムなど)の状態をオフィスから監視し、異常があれば即座に対応できます。農業分野では、ビニールハウス内の温度や湿度をセンサーで監視し、水やりや換気を自動で制御するスマート農業も普及しています。

- コネクテッドカー: 自動車に搭載されたセンサーから走行データを収集し、渋滞情報の提供や、安全運転支援、万一の事故時の自動通報などに活用されます。

IoTは、これまで見えなかったモノの状態や動きをデータ化し、ビジネスプロセスに組み込むことで、全く新しい価値やサービスを生み出すための重要な技術です。

クラウドコンピューティング

クラウドコンピューティングとは、サーバー、ストレージ、データベース、ソフトウェアといったITリソースを、自社で物理的に保有・管理(オンプレミス)するのではなく、インターネット経由でサービスとして利用する形態のことです。

クラウドは、DXを推進するためのITインフラとして、もはや不可欠な存在となっています。その主なメリットは以下の通りです。

- コスト削減とスピード: 自社で高価なサーバーを購入・設置する必要がなく、初期投資を大幅に抑えられます。また、必要なITリソースを数分で調達できるため、新しいサービスの開発や検証を迅速に始めることができます。

- 柔軟性と拡張性: ビジネスの成長や需要の変動に合わせて、利用するリソース(CPU、メモリ、ストレージなど)を柔軟に増減させることができます。これにより、過剰な投資を避け、常に最適なコストでシステムを運用できます。

- 場所を問わないアクセス: インターネット環境さえあれば、いつでもどこからでもデータやアプリケーションにアクセスできるため、テレワークなどの柔軟な働き方を支える基盤となります。

- BCP(事業継続計画)の強化: 堅牢なデータセンターで運用されており、データのバックアップや災害対策もサービス提供者側で行われるため、自社で運用するよりも高い可用性と信頼性を確保できます。

クラウドは、企業がIT資産の「所有」から「利用」へとシフトすることを可能にし、DXに必要な俊敏性、柔軟性、コスト効率をもたらすための土台となる技術です。

5G(第5世代移動通信システム)

5Gは、現在主流の4G/LTEに続く次世代の移動通信システムです。5Gには、「①高速・大容量」「②高信頼・低遅延」「③多数同時接続」という3つの大きな特徴があり、これらが一体となることで、これまで実現が難しかった新しいサービスやビジネスを可能にします。

- ①高速・大容量: 4Gの約20倍ともいわれる通信速度で、4K/8Kといった高精細な映像コンテンツや、VR/AR(仮想現実/拡張現実)などの大容量データを瞬時に送受信できます。これにより、臨場感のある遠隔トレーニングや、リッチなエンターテインメント体験が実現します。

- ②高信頼・低遅延: 通信の遅延が4Gの10分の1程度(1ミリ秒程度)にまで短縮されます。このリアルタイム性は、自動車の自動運転や、遠隔地からのロボット手術など、一瞬の遅れも許されないクリティカルな用途で不可欠となります。

- ③多数同時接続: 1平方キロメートルあたり約100万台という、4Gの約10倍の数のデバイスを同時にインターネットに接続できます。これにより、スマートシティ構想のように、街中の無数のセンサーやデバイスからデータを収集・活用することが可能になります。

5Gは、AIやIoTといった他の技術と組み合わせることでその真価を発揮し、DXの可能性を飛躍的に広げる社会インフラとして期待されています。

ビッグデータ

ビッグデータとは、従来のデータベース管理システムでは記録、保管、管理、分析が難しいような、巨大で複雑なデータ群を指します。一般的に、Volume(量)、Velocity(速度)、Variety(多様性)の「3つのV」という特徴を持つとされています。

- Volume(量): テラバイト(TB)やペタバイト(PB)といった単位で表される、物理的なデータの大きさ。

- Velocity(速度): データが生成・更新される頻度や速さ。IoTセンサーデータやSNSの投稿のように、リアルタイムで絶え間なく発生するデータが該当します。

- Variety(多様性): データの種類。顧客情報や売上データのような構造化データだけでなく、メールの本文、SNSの投稿、画像、動画、音声といった、形式が定まっていない非構造化データも含まれます。

DXの文脈において、ビッグデータは「新たな石油」とも呼ばれるほど貴重な経営資源です。これをAIなどの技術で分析することで、これまで気づかなかった顧客のインサイト、市場のトレンド、業務プロセスの非効率な点などを発見し、データに基づいた科学的な意思決定や、新たなビジネスチャンスの創出に繋げることができます。

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)

RPAとは、主にPC上で行われる定型的な事務作業を、ソフトウェアのロボット(デジタルレイバー)が代行・自動化する技術です。人間がマウスやキーボードで行う操作を記録し、それを正確に再現することができます。

RPAは、特にDXの初期段階であるデジタイゼーションやデジタライゼーションにおいて、大きな効果を発揮します。

- 適用範囲: データ入力、複数システム間の情報転記、請求書や報告書の作成、メールの自動送信など、ルールが決まっている反復作業全般に適用できます。

- 導入の容易さ: プログラミングの専門知識がなくても、比較的容易にロボットを作成できるツールが多く、現場主導で業務改善を進めやすいという特徴があります。

- 効果: 業務時間の大幅な削減、人的ミスの撲滅、24時間365日の稼働が可能といったメリットがあります。これにより、従業員はより付加価値の高い創造的な業務に集中できます。

RPAは、既存のシステムを大きく変更することなく導入でき、即効性のある業務効率化を実現するための有効な手段として、多くの企業で活用が進んでいます。

【業界別】DXの取り組み事例

DXの具体的な姿は、業界の特性やビジネスモデルによって大きく異なります。ここでは、特定の企業名を挙げるのではなく、各業界で一般的に見られるDXの取り組みを、架空のシナリオを交えながら紹介します。自社の業界に近い事例を参考にすることで、DX推進のヒントが見つかるかもしれません。

製造業の事例

製造業は、古くから工場の自動化(FA:Factory Automation)に取り組んできた歴史があり、DXとの親和性が高い業界の一つです。近年は、IoTやAIを活用した「スマートファクトリー」の実現が大きなテーマとなっています。

- 予知保全による生産性向上: ある機械部品メーカーでは、工場の生産設備に振動や温度を検知するIoTセンサーを取り付けています。収集されたデータはリアルタイムでクラウドに送られ、AIが分析。過去の故障データと照らし合わせ、「この部品はあと3日で寿命を迎える可能性が高い」といった故障の兆候を事前に検知します。これにより、ラインが突発的に停止する前に計画的な部品交換が可能となり、ダウンタイムを最小限に抑制。工場全体の生産性が大幅に向上しました。

- 熟練技術のデジタル継承: 多くの製造現場では、熟練技術者の高齢化と後継者不足が深刻な課題です。そこで、ある企業では、熟練者の動きをモーションキャプチャでデータ化したり、作業中の目線の動きをスマートグラスで記録したりしています。このデータを基に、AR(拡張現実)技術を使って若手作業員の視野に「次に締めるべきネジ」や「適切なトルク値」を指示として表示する教育システムを開発。これにより、経験の浅い作業員でも、熟練者と同等の品質で作業できるようになり、技術伝承の効率化と品質の安定化を両立させています。

- サプライチェーンの最適化: 需要の変動が激しい消費財を製造する企業では、販売店のPOSデータや市場のトレンドデータをAIで分析し、高精度な需要予測を行っています。この予測に基づいて生産計画や原材料の調達を最適化することで、過剰在庫や品切れのリスクを低減し、サプライチェーン全体の効率化を実現しています。

小売・流通業の事例

顧客との接点が多い小売・流通業では、顧客体験(CX)の向上と、オンライン・オフラインの融合がDXの重要なテーマです。

- OMO(Online Merges with Offline)戦略: あるアパレル企業は、ECサイトと実店舗の顧客データ・在庫データを完全に一元化しています。顧客は、スマートフォンのアプリで気になる商品の店舗在庫を確認し、取り置きを依頼できます。店舗では、試着後にその場で購入せず、アプリのQRコードを提示してECサイトのカートに入れておき、後で自宅から決済することも可能です。逆に、ECサイトで購入した商品を最寄りの店舗で受け取ることもできます。このように、顧客がオンラインとオフラインを意識することなく、シームレスで快適な購買体験ができる仕組みを構築し、顧客満足度と売上を向上させています。

- AIによる需要予測とダイナミックプライシング: スーパーマーケットチェーンでは、AIが天候、曜日、周辺のイベント情報、過去の販売実績といった様々なデータを分析し、商品ごとの需要をきめ細かく予測しています。この予測に基づき、自動発注システムが最適な発注量を算出し、食品ロスの削減に貢献しています。さらに、賞味期限が近づいた商品や需要が低い商品を対象に、AIが自動で価格を調整する「ダイナミックプライシング」を導入し、廃棄を減らしながら売上の最大化を図っています。

- 店舗運営の省人化・効率化: コンビニエンスストアなどでは、画像認識AIを搭載したカメラで商品の陳列状況を常に監視し、欠品や乱れを検知すると店員のスマートフォンに通知が行くシステムを導入。これにより、店員は常に売場を巡回する必要がなくなり、接客や他の業務に集中できるようになっています。

金融業の事例

規制が厳しい金融業界も、FinTech(フィンテック)企業の台頭を背景に、DXが急速に進んでいます。セキュリティを確保しつつ、いかに利便性の高いサービスを提供するかが鍵となります。

- AIによる与信審査の高度化: 銀行やクレジットカード会社では、従来の申込者の属性情報(年収、勤務先など)に加え、様々なオルタナティブデータをAIで分析し、より精緻な与信モデルを構築しています。これにより、審査プロセスが数秒で完了するようになり、顧客の利便性が向上すると同時に、貸し倒れリスクをより正確に評価できるようになりました。

- オンラインでの手続き完結: これまで来店と書類記入、押印が必要だった口座開設やローン契約といった手続きが、スマートフォンアプリ上で完結するサービスが一般化しています。eKYC(electronic Know Your Customer)という技術で本人確認をオンラインで行い、契約も電子署名で完結するため、顧客はいつでもどこでも手続きを進めることができます。

- パーソナライズされた資産運用アドバイス: 証券会社や銀行では、顧客の年齢、リスク許容度、ライフプランなどの情報を基に、AIが最適なポートフォリオ(金融商品の組み合わせ)を提案する「ロボアドバイザー」サービスを提供しています。これにより、これまで富裕層向けだった高度な資産運用アドバイスを、より多くの人が手軽に利用できるようになりました。

医療・ヘルスケアの事例

医療・ヘルスケア分野のDXは、医療の質の向上、業務効率化、そして個人の健康増進に大きく貢献する可能性を秘めています。

- オンライン診療と電子処方箋: スマートフォンやPCのビデオ通話機能を利用して、患者が自宅にいながら医師の診察を受けられるオンライン診療が普及しつつあります。診察後は、処方箋データが薬局に電子的に送付され、患者は薬局で薬を受け取ったり、配送してもらったりできます。これにより、通院の負担が軽減され、特に地方や離島の医療アクセス向上に繋がっています。

- AIによる画像診断支援: CTやMRIといった医療画像をAIが解析し、病変の疑いがある箇所を検出して医師に提示するシステムが開発されています。AIが見落としの可能性がある微細な兆候を指摘することで、医師の診断をサポートし、診断精度の向上と負担軽減に貢献します。

- PHR(Personal Health Record)の活用: ウェアラブルデバイス(スマートウォッチなど)で収集される個人の歩数、心拍数、睡眠時間といった日々の健康データ(PHR)を、本人の同意のもとで医療機関と連携。医師はこれらの日常的なデータを参考に、より生活実態に即した生活習慣指導や治療を行うことができます。

不動産業界の事例

伝統的な慣習が多く残る不動産業界でも、顧客の利便性向上や業務効率化を目指すDXが進んでいます。

- VR/ARによるオンライン内見: 遠方に住んでいる人や、忙しくて現地に行く時間が取れない人のために、VR(仮想現実)技術を使って、まるでその場にいるかのように物件の内部を360度見渡せるオンライン内見サービスが普及しています。AR(拡張現実)技術を使えば、空の部屋にスマートフォンのカメラをかざすだけで、CGの家具を実物大で配置して生活イメージを掴むことも可能です。

- 電子契約による手続きのデジタル化: 賃貸借契約や売買契約において、紙の契約書への署名・捺印に代わり、電子署名を用いた電子契約が導入されています。これにより、契約手続きがオンラインで完結し、郵送の手間や印紙税のコストが不要になるなど、関係者全員の負担が軽減されます。

- AIによる不動産価格査定: 過去の成約事例、周辺の類似物件情報、築年数、駅からの距離といった膨大なデータをAIが分析し、物件の適正な市場価格を瞬時に算出するサービスが登場しています。これにより、従来は専門家の経験と勘に頼っていた価格査定が、より客観的で透明性の高いものになっています。

行政・自治体の事例

行政サービスもまた、住民の利便性向上と業務効率化を目指してDXを推進しています。「デジタルガバメント」の実現が大きな目標です。

- 行政手続きのオンライン化: 転出・転入届や、子育て関連の給付金申請など、これまで役所の窓口で行う必要があった様々な行政手続きが、マイナンバーカードを利用してオンラインで完結できるようになりつつあります。これにより、住民は24時間いつでも手続きが可能になり、役所は窓口業務の負担を軽減できます。

- AIチャットボットによる問い合わせ対応: 自治体のウェブサイトにAIチャットボットを導入し、ゴミの分別方法や各種手続きに関する住民からのよくある質問に24時間365日自動で応答。職員はより複雑な相談業務に集中できるようになります。

- オープンデータの推進: 自治体が保有する人口、交通、公共施設情報といった様々なデータを、二次利用しやすい形式で公開(オープンデータ化)しています。これにより、民間企業がそのデータを活用して新しい地域サービス(例:最適な避難経路を案内するアプリ)を開発するなど、官民連携による地域課題の解決が促進されます。

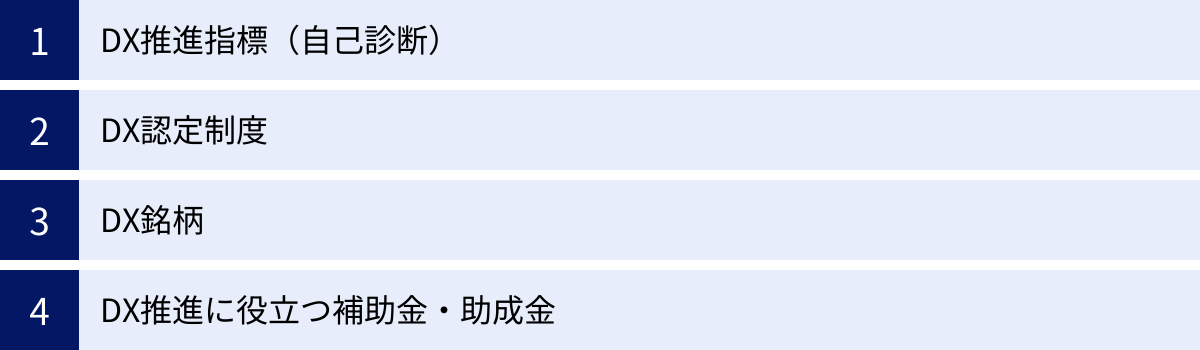

DX推進を支援する国の制度

日本政府、特に経済産業省は、企業のDX推進を強力に後押しするため、様々な支援制度を整備しています。これらの制度を活用することで、企業は自社のDXの現在地を客観的に把握したり、社会的な評価を得たり、金銭的な支援を受けたりすることが可能です。ここでは、代表的な国の制度について解説します。

DX推進指標(自己診断)

DXを始めたい、あるいは進捗を確認したいと考えている企業にとって、まず活用したいのが「DX推進指標」です。これは、経済産業省が策定したもので、企業が自社のDXへの取り組み状況を、簡単な質問に答える形で自己診断できるツールです。

この指標は、「DX推進のための経営のあり方、仕組み」と「DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築」という2つの大きな観点から構成されています。具体的には、ビジョン、戦略、人材、組織、ガバナンスといった経営層に求められる項目から、IT資産の分析・評価、データ利活用の仕組みといったIT部門に関連する項目まで、合計35の項目について、自社の成熟度を0から5の6段階で評価します。

診断結果はレーダーチャートなどで可視化され、自社の強みと弱みが一目で分かります。「何から手をつければよいか分からない」という企業にとって、取り組むべき課題の優先順位付けを行うための優れた出発点となります。また、経営陣と現場の担当者が共にこの診断に取り組むことで、DXに対する社内での認識を合わせ、共通の課題意識を持つきっかけにもなります。

(参照:独立行政法人情報処理推進機構「DX推進指標」)

DX認定制度

「DX認定制度」は、「情報処理の促進に関する法律」に基づき、国が定めた認定基準を満たす、DX推進の準備が整っている(DX-Ready)企業を認定する制度です。申請は、法人が対象で、事業規模の大小は問いません。

認定を受けるためには、「企業経営の方向性及び情報処理技術の活用の方向性の決定」「情報処理技術の活用に向けた体制及び計画の策定」「成果の評価」といった項目を含む申請書を提出し、審査を通過する必要があります。これは、前述の「DX推進指標」の項目と連動しており、企業が体系的にDXの準備を進めていることを証明するものとなります。

DX認定事業者になることには、以下のような大きなメリットがあります。

- 税制優遇: DXの実現に資するデジタル関連投資(ソフトウェア、クラウド利用費など)に対して、税額控除または特別償却が適用される「DX投資促進税制」の対象となります。

- 金融支援: 日本政策金融公庫などから低利融資を受けられる場合があります。

- 企業イメージの向上: 国からのお墨付きを得ることで、取引先や顧客、求職者、投資家に対して、DXに積極的に取り組む先進的な企業であることをアピールできます。認定ロゴマークをウェブサイトや名刺に使用することも可能です。

DX認定は、自社のDXへの取り組みを対外的にアピールし、具体的な支援策を受けるためのパスポートのような役割を果たします。

(参照:独立行政法人情報処理推進機構「DX認定制度」)

DX銘柄

「DX銘柄」は、東京証券取引所に上場している企業の中から、特に優れたDXの取り組みを行っている企業を、経済産業省と東京証券取引所が共同で選定・公表する制度です。

選定のプロセスは、まず全上場企業を対象に「DX調査」を実施し、その回答内容に基づき、前述の「DX認定」を取得している企業の中から、財務状況やROE(自己資本利益率)などの指標も加味して候補企業が選ばれます。最終的には、外部の有識者で構成される委員会の審査を経て、「DXグランプリ」「DX銘柄」「DX注目企業」が決定されます。

DX銘柄に選定されることは、企業にとって非常に名誉なことであり、日本のDXをリードするトップランナーであることの証明となります。これにより、投資家からの評価が高まり、企業価値の向上に繋がるだけでなく、優秀なDX人材を惹きつける採用面での効果も期待できます。

また、選定された企業の取り組み内容はレポートとして公開されるため、他の企業にとっては、先進的なDX事例を学ぶ貴重な機会となります。DX銘การは、日本の産業界全体のDXレベルを底上げするためのベンチマークとしての役割も担っているのです。

(参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」)

DX推進に役立つ補助金・助成金

DXの推進には、システム導入やコンサルティングなどに相応のコストがかかります。特に中小企業にとっては、この費用が大きなハードルとなる場合があります。そこで活用を検討したいのが、国や地方自治体が提供する補助金・助成金です。DXに関連する代表的な制度として、以下のようなものがあります。

- IT導入補助金: 中小企業・小規模事業者を対象に、業務効率化や売上アップに繋がるITツール(ソフトウェア、クラウドサービスなど)の導入費用の一部を補助する制度です。通常枠のほか、インボイス制度への対応を見据えた「デジタル化基盤導入枠」など、複数の類型があります。生産性向上に直結するSaaSの導入などに幅広く活用できる、使い勝手の良い補助金です。

- ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金): 中小企業等が行う革新的な製品・サービスの開発や、生産プロセスの改善に必要な設備投資などを支援する補助金です。IoTやAIを活用したスマートファクトリー化など、製造業のDXに繋がる大規模な設備投資にも活用できます。

- 事業再構築補助金: 新型コロナウイルスの影響で厳しい状況にある中小企業等が、新分野展開、事業転換、業態転換といった思い切った事業再構築に挑戦する際の経費を支援する制度です。デジタル技術を活用して新たなビジネスモデルへの転換を図る、本格的なDXの取り組みが対象となり得ます。

これらの補助金・助成金は、公募期間や要件、補助率、上限額などが年度によって変更されるため、常に各制度の公式サイトで最新の情報を確認することが重要です。専門家である中小企業診断士やITコーディネータに相談することも有効な手段です。これらの制度を賢く活用することで、DX推進の初期投資負担を軽減し、取り組みを加速させることができます。

DXの推進に役立つおすすめツール3選

DXを推進する上で、適切なITツールの選定は非常に重要です。しかし、市場には無数のツールが存在し、どれを選べばよいか迷ってしまうことも少なくありません。ここでは、それぞれ異なる領域をカバーし、多くの企業で導入実績のある代表的なツールを3つ紹介します。自社の課題や目的に合わせて、これらのツールがどのように役立つかを検討してみてください。

① kintone(サイボウズ株式会社)

kintone(キントーン)は、サイボウズ株式会社が提供する、プログラミングの知識がなくても、自社の業務に合わせた業務改善アプリケーションを簡単に作成できるクラウドサービスです。DXの第一歩として、現場の細かな業務課題をスピーディーに解決したい場合に非常に有効なツールです。

主な特徴と活用シーン:

- ノーコード・ローコードでのアプリ開発: 案件管理、日報、問い合わせ管理、タスク管理、備品管理など、Excelや紙で管理している様々な業務を、ドラッグ&ドロップを中心とした直感的な操作でアプリ化できます。これにより、IT部門に頼ることなく、業務を最もよく知る現場の担当者が自ら業務改善を進めることが可能です。

- 豊富なテンプレートと拡張性: 100種類以上のサンプルアプリが用意されており、すぐに使い始めることができます。また、JavaScriptやAPIを利用したカスタマイズも可能で、基幹システムとのデータ連携など、より高度な使い方にも対応できます。

- コミュニケーション機能: アプリ上でデータに関するやり取りができるため、情報共有がスムーズになります。「この案件の進捗はどうなっていますか?」といった確認作業が減り、コミュニケーションコストを削減できます。

- スモールスタートに最適: 月額費用で利用でき、ユーザー数に応じて柔軟に契約を変更できるため、まずは特定の部門やチームで小さく始めて効果を試し、徐々に全社に展開していくというアジャイルなDX推進に適しています。

kintoneは、現場レベルのデジタライゼーションを促進し、「自分たちの手で業務を良くしていく」という企業文化を醸成するための起爆剤となり得るツールです。(参照:サイボウズ株式会社 kintone公式サイト)

② SAP S/4HANA Cloud(SAPジャパン株式会社)

SAP S/4HANA Cloudは、ドイツのSAP社が提供する、企業の基幹業務(会計、販売、購買、生産、人事など)を統合的に管理するための次世代クラウドERP(Enterprise Resource Planning)です。レガシー化した基幹システムを刷新し、データに基づいた経営(データドリブン経営)を実現したい大企業や中堅企業にとって、DXの中核を担うソリューションとなります。

主な特徴と活用シーン:

- リアルタイム経営の実現: 超高速インメモリデータベース「SAP HANA」を基盤としており、膨大な量の業務データを瞬時に処理・分析できます。これにより、経営者は常に最新の経営状況をダッシュボードでリアルタイムに把握し、迅速で的確な意思決定を行うことができます。

- インテリジェントな業務プロセス: AIや機械学習(ML)の機能が標準で組み込まれており、需要予測の自動化、請求書の消込作業の自動化など、様々な業務プロセスを高度化・自動化します。

- 業界別ベストプラクティスの提供: 製造、小売、金融など、様々な業界で培われてきた標準的な業務プロセス(ベストプラクティス)が予め用意されており、自社の業務をグローバル標準に合わせて見直すきっかけとなります。

- クラウドネイティブ: クラウドサービスとして提供されるため、自社でサーバーを管理する必要がなく、常に最新の機能を利用できます。定期的なバージョンアップにより、常に進化し続けるビジネス環境に対応可能です。

SAP S/4HANA Cloudは、「2025年の崖」の根本原因であるレガシーシステムからの脱却を図り、全社のデータを統合・活用して経営全体の変革を目指す、本格的なDXに不可欠な経営基盤と言えるでしょう。(参照:SAPジャパン株式会社 公式サイト)

③ Microsoft Azure(日本マイクロソフト株式会社)

Microsoft Azureは、日本マイクロソフト株式会社が提供するパブリッククラウドプラットフォームです。特定の業務アプリケーションではなく、DXに必要なサーバー、ストレージ、データベース、AI、IoTといった、あらゆるITインフラやサービスを、インターネット経由でオンデマンドに利用できるサービス群です。

主な特徴と活用シーン:

- 豊富なサービスラインナップ: 仮想マシン(IaaS)やデータベース(PaaS)といった基本的なインフラから、AI・機械学習、IoT、ビッグデータ分析、サーバーレスコンピューティング、ブロックチェーンまで、200を超える多種多様なサービスを提供しています。これにより、企業は自社のDX戦略に必要な技術要素を、Azure上で自由に組み合わせて利用することができます。

- 柔軟性と拡張性: 新しいWebサービスを立ち上げる際のインフラとして、あるいはIoTデバイスから送られてくる膨大なデータを処理・分析するための基盤として、ビジネスの規模や需要に応じてリソースを瞬時に拡張・縮小できます。

- ハイブリッドクラウド対応: 既存のオンプレミス環境とAzureをシームレスに連携させる「ハイブリッドクラウド」の構築に強みを持っています。全てのシステムを一度にクラウド化するのが難しい場合でも、段階的な移行が可能です。

- 開発者フレンドリー: Visual Studioなどのマイクロソフト製開発ツールとの親和性が高く、多くの開発者にとって馴染み深い環境でアプリケーションを開発・デプロイできます。

Microsoft Azureは、特定のアプリケーションに縛られず、自社で独自のデジタルサービスや分析基盤を構築したい企業にとって、DXの実現に必要なあらゆる技術的要素を提供する、まさに「DXの道具箱」のような存在です。(参照:日本マイクロソフト株式会社 公式サイト)