現代のビジネスシーンにおいて、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉を聞かない日はないほど、その重要性が叫ばれています。しかし、言葉が広く浸透する一方で、その正確な意味や本質については、まだ十分に理解されていないケースも少なくありません。特に、「DXの『X』とは一体何の略なのか?」という疑問は、多くの人が抱く素朴な問いではないでしょうか。

この記事では、DXという言葉の核心に迫ります。DXの「X」が何を意味し、なぜ「Transformation」の頭文字である「T」ではないのか、その由来から丁寧に解き明かしていきます。さらに、提唱者による本来の定義や経済産業省の定義、IT化といった類似用語との違いを明確にすることで、DXが単なるデジタル技術の導入に留まらない、より深く広範な「変革」であることを明らかにします。

なぜ今、これほどまでにDXが必要とされているのか、その背景にある社会やビジネスの変化を紐解き、DX推進がもたらす具体的なメリットと、乗り越えるべき課題についても詳述します。この記事を読み終える頃には、DXという言葉を単なるバズワードとしてではなく、自社の未来を切り拓くための重要な経営戦略として、深く理解できるようになるでしょう。

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、一言で表すならば、「デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや組織、業務プロセス、企業文化といった企業活動のあらゆる側面を根本的に変革し、新たな価値を創出し続けることで、競争上の優位性を確立すること」を指します。重要なのは、これが単なる「デジタル化」や「ITツールの導入」といった部分的な改善活動ではないという点です。DXの本質は、デジタルを前提とした社会や市場の変化に対応し、企業そのもののあり方を根底から変える「変革(トランスフォーメーション)」にあります。

多くの人がDXと聞いて思い浮かべるのは、ペーパーレス化やリモートワークの導入、あるいはAIやIoTといった最新技術の活用かもしれません。これらは確かにDXを構成する要素の一部ですが、あくまで手段に過ぎません。例えば、紙の書類をスキャンしてPDF化するだけでは、それは「デジタイゼーション(Digitization)」と呼ばれる、アナログからデジタルへの単純な置き換えです。また、特定の業務プロセスを効率化するためにSFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理システム)を導入することは、「デジタライゼーション(Digitalization)」と呼ばれ、これもまたDXそのものではありません。

DXが目指すのは、これらのデジタル化されたデータやツールを最大限に活用し、これまで不可能だった新しい価値を生み出すことです。具体的には、以下のような変革が考えられます。

- ビジネスモデルの変革:

- 従来の「モノを売る」という売り切り型のビジネスから、製品にセンサーを組み込んで稼働状況をデータとして収集・分析し、故障を予知してメンテナンスを提供する「リカーリング(継続課金)モデル」や、製品の利用時間に応じて課金する「サブスクリプションモデル」へと転換する。これにより、顧客との継続的な関係を構築し、安定した収益基盤を確立できます。

- 顧客体験(CX)の変革:

- 実店舗での購買履歴、ECサイトでの閲覧履歴、スマートフォンのアプリ利用状況、SNSでの言及といった、オンライン・オフラインのあらゆる顧客接点から得られるデータを統合・分析します。これにより、顧客一人ひとりの興味関心やニーズを深く理解し、パーソナライズされた商品レコメンドや最適なタイミングでの情報提供を実現し、これまでにない質の高い顧客体験を提供できます。

- 業務プロセスの変革:

- 部門ごとにサイロ化(孤立)していたデータを全社横断で連携させ、データに基づいた迅速かつ客観的な意思決定を可能にします。例えば、販売データと在庫データをリアルタイムで連携させることで、需要予測の精度を高め、過剰在庫や品切れのリスクを最小限に抑えるといった変革です。また、RPA(Robotic Process Automation)を活用して定型的な事務作業を自動化し、従業員がより創造的で付加価値の高い業務に集中できる環境を整えます。

- 組織・企業文化の変革:

- 従来のトップダウン型の意思決定プロセスや、固定的な組織構造を見直し、市場の変化に迅速に対応できるアジャイル(俊敏)な組織へと変わります。失敗を許容し、挑戦を奨励する文化を醸成し、従業員一人ひとりが自律的にデータを活用して改善提案を行えるような、データドリブンな企業文化を構築することも、DXの重要な側面です。

このように、DXは技術的な側面に留まらず、経営戦略、組織論、企業文化といった、企業経営の根幹に関わる包括的な取り組みです。デジタル技術は、その変革を実現するための強力な「駆動力」であり、目的そのものではありません。急速に変化する市場環境や顧客ニーズ、そして激化する競争の中で、企業が持続的に成長し、生き残っていくために不可欠な経営戦略、それがDXの本質と言えるでしょう。

DXの「X」は「Cross(クロス)」の略

DXという言葉について多くの人が抱く疑問の一つが、「なぜTransformation(トランスフォーメーション)の頭文字である『T』ではなく、『X』が使われているのか?」という点です。結論から言うと、DXの「X」は、英語圏における「Trans-」という接頭辞の略記法に由来しており、同時に「Cross(クロス)」=「交差する」という意味合いも込められています。 この「X」に込められた意味を理解することは、DXの本質を捉える上で非常に重要です。

なぜ「Transformation」なのに「T」ではなく「X」なのか

英語圏、特に北米では、接頭辞「Trans-」を「X」と略して表記する慣習があります。この「Trans-」という接頭辞には、「~を横切って」「~を越えて」「別の側へ」といった意味があり、物理的な移動や状態の変化を表す多くの単語で使われています。

- Transmit(送信する): 情報をある場所から別の場所へ「越えて」送る。

- Transport(輸送する): 物や人をある地点から別の地点へ「横切って」運ぶ。

- Transaction(取引): 当事者間を「越えて」行われるやり取り。

この「Trans-」を「X」で表す代表的な例としては、クリスマスの略称である「X-mas」が挙げられます。これは、キリスト(Christ)をギリシャ語で表記した際の最初の文字が「Χ(カイ)」であり、これがラテン文字の「X」に似ていることに由来すると言われています。この慣習が転じて、「Trans-」のように「交差する」イメージを持つ接頭辞を「X」で略記する文化が広まったと考えられています。

この文脈において、「Digital Transformation」の「Transformation」に含まれる「Trans-」を「X」で略記するのは、ごく自然な表現なのです。そして、この「X」は単なる文字の置き換え以上の意味を持っています。「X」の形状が「交差」を想起させることから、「Cross(クロス)」という言葉が重ね合わされています。

これは、DXが単にAという状態からBという状態へ「変化(Transform)」するだけでなく、「デジタル(Digital)」と「既存のビジネスや社会、生活(Business/Society/Life)」が「交差(Cross)」し、互いに影響を与え合いながら、これまでにない全く新しい価値や仕組みを生み出すという、よりダイナミックなニュアンスを表現しています。

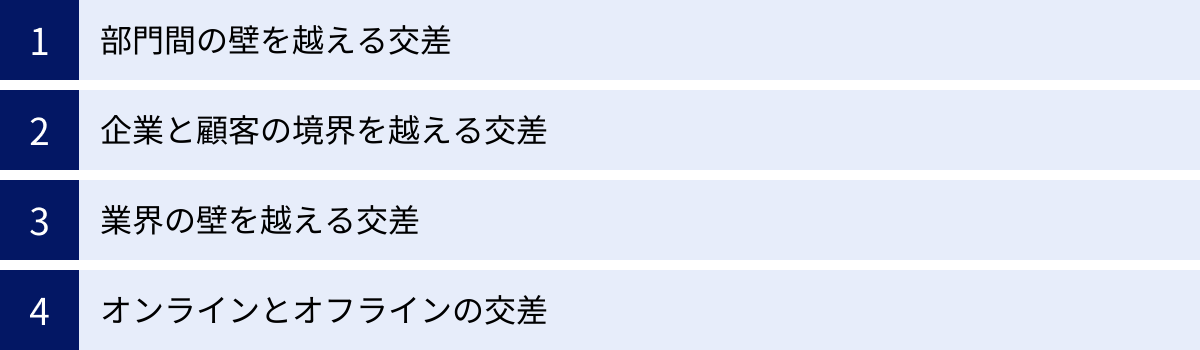

この「Cross(交差)」という視点を持つと、DXの解像度が格段に上がります。

- 部門間の壁を越える交差:

- 従来は独立して活動していた営業、マーケティング、開発、製造といった部門が、顧客データや生産データといった共通の情報を軸に連携(Cross)し、一体となって価値創出に取り組む。

- 企業と顧客の境界を越える交差:

- 企業が一方的に製品やサービスを提供するのではなく、SNSやコミュニティを通じて顧客と直接対話し、製品開発やサービス改善のプロセスに顧客を巻き込んでいく(共創)。

- 業界の壁を越える交差:

- 自動車メーカーがIT企業と、金融機関が小売業者と連携するなど、異業種間のデータ連携やアライアンスによって、従来の業界の枠組みを越えた(Cross)新しいサービスを生み出す。

- オンラインとオフラインの交差:

- ECサイトと実店舗がシームレスに連携し、オンラインで注文した商品を店舗で受け取ったり、店舗で試着した商品を後からオンラインで購入したりするなど、顧客にとって最適なチャネルを自由に選択できる体験(OMO: Online Merges with Offline)を提供する。

このように、DXの「X」は、単なるTransformationの略称ではなく、「越境」「融合」「交差」といった、既存の枠組みを打ち破るダイナミックな変革の象徴です。この「X」の意味を深く理解することで、「DXとは、サイロ化された組織や固定観念を打ち破り、あらゆるものをつなぎ合わせることで新たな価値を創造する活動である」という本質的な理解に至ることができるでしょう。

DXという言葉の由来

DXという概念が、いつ、誰によって、どのような背景で生み出されたのかを知ることは、その本質を理解する上で欠かせません。DXという言葉は、ビジネス界のバズワードとして近年急速に広まりましたが、その源流は2000年代初頭の学術的な議論にまで遡ります。

DXの概念を最初に提唱したのは、スウェーデンのウメオ大学に所属するエリック・ストルターマン(Erik Stolterman)教授です。彼は2004年に発表した論文『INFORMATION TECHNOLOGY AND THE GOOD LIFE』の中で、DXという言葉を初めて用いました。

この論文でストルターマン教授が示したDXの概念は、現在のビジネス文脈で語られるDXとは少し趣が異なります。彼はDXを「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる(the digital transformation as the changes that the digital technology causes or influences in all aspects of human life)」と定義しました。

ここでのポイントは、主語が「企業」ではなく、「IT(デジタル技術)」であり、その影響が及ぶ範囲も「ビジネス」に限定されず、「人々の生活のあらゆる側面(all aspects of human life)」とされている点です。つまり、ストルターマン教授が提唱した当初のDXは、企業経営の文脈に閉じたものではなく、デジタル技術が社会全体に浸透することで、私たちの暮らしや文化、価値観そのものがどのように変容し、より豊かになっていくのかを問う、より広範で社会的な概念だったのです。

彼は、デジタル技術が道具として使われるだけでなく、私たちの世界の認識の仕方や、他者との関わり方、自己のアイデンティティ形成にまで影響を及ぼすことを指摘しました。例えば、インターネットやスマートフォンの登場によって、私たちはいつでもどこでも情報にアクセスできるようになり、コミュニケーションのあり方が劇的に変化しました。これは単なる利便性の向上に留まらず、私たちの社会構造や人間関係、ひいては幸福の概念(the Good Life)にまで影響を与える大きな「変革」である、と彼は考えたのです。

この学術的な概念としてのDXが、ビジネスの世界で注目されるようになったのは、2010年代に入ってからです。特に、GAFA(Google, Amazon, Facebook, Apple)に代表されるような、デジタル技術を武器に既存の産業構造を破壊する「デジタル・ディスラプター(Digital Disruptor)」の台頭が大きなきっかけとなりました。

彼らは、ストルターマン教授が予見したように、デジタル技術を駆使して従来のビジネスの常識を覆し、圧倒的な顧客体験と新しい価値を提供することで、既存の市場を席巻していきました。この脅威に直面した伝統的な企業は、生き残りをかけて自らも変革する必要に迫られます。こうして、「社会全体の変革」を指していたDXの概念が、「企業の競争力維持・強化のための経営戦略」という文脈で再定義され、世界中の企業に広まっていったのです。

しかし、DXの由来が「人々の生活をより良くする」というヒューマニスティックな視点にあったことを忘れてはなりません。現代のビジネスDXにおいても、その根底には「顧客体験(CX)をいかに向上させるか」「従業員の働きがい(EX)をいかに高めるか」といった、人間中心の思想が流れているべきです。単に技術を導入して効率化を図るだけでなく、その変革が最終的に顧客や従業員、ひいては社会全体にとってどのような価値をもたらすのかを問い続けること。それこそが、提唱者であるストルターマン教授が伝えたかった、DXの本来の姿と言えるでしょう。

DXの定義

DXの概念は、提唱者による本来の学術的な定義と、現代のビジネスシーンで広く受け入れられている行政機関による定義の二つを理解することで、その全体像をより明確に捉えることができます。

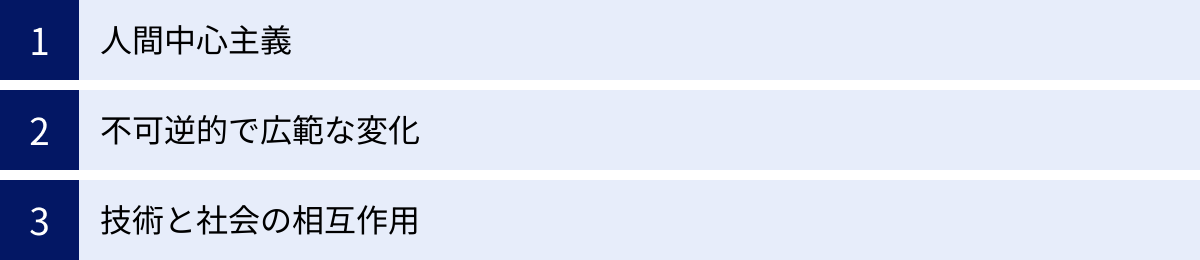

提唱者による本来の定義

前述の通り、DXの概念を2004年に初めて提唱したエリック・ストルターマン教授は、その定義を「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること」としました。この定義には、現代のビジネスDXを考える上でも重要な、いくつかの核心的な思想が含まれています。

第一に、「人間中心主義」です。この定義の主眼は、あくまで「人々の生活(human life)」に置かれています。デジタル技術は、それ自体が目的ではなく、人々の生活を「より良い方向(for the better)」に導くための手段として位置づけられています。これは、企業がDXを推進する際に、単に利益追求や効率化だけを目的とするのではなく、その取り組みが顧客や従業員、社会にとってどのようなポジティブな影響をもたらすのかを常に問うべきである、という重要な示唆を与えてくれます。優れた顧客体験の提供や、従業員が働きやすい環境の構築が、結果として企業の競争力に繋がるという考え方は、この人間中心主義に基づいています。

第二に、「不可逆的で広範な変化」という視点です。ストルターマン教授の言う「変化(changes)」は、元に戻ることのない、根本的で構造的な変容を意味します。スマートフォンが登場する前の世界に私たちが戻れないように、デジタル技術によって一度もたらされた変化は、社会のインフラとなり、人々の常識となります。また、その影響は「あらゆる側面(all aspects)」に及ぶとされています。これは、ビジネス、教育、医療、行政、文化、コミュニケーションなど、社会の隅々にまで変革が浸透していくことを意味します。この視点は、DXを一時的なプロジェクトではなく、継続的かつ全社的に取り組むべき活動として捉えることの重要性を示しています。

第三に、「技術と社会の相互作用」です。彼の定義は、技術が一方的に社会を変えるという技術決定論的な見方ではなく、デジタル技術と人間社会が相互に影響を与え合いながら、共に進化していくという複雑なプロセスを捉えようとしています。人々が技術をどのように使いこなし、解釈し、社会に組み込んでいくかによって、変革の方向性や質は大きく変わります。この考え方は、企業がDXを推進する際に、従業員や顧客を単なる技術の受け手としてではなく、変革の主体として巻き込んでいくこと(チェンジマネジメント)の重要性を教えてくれます。

経済産業省による定義

一方、日本のビジネス文脈におけるDXの定義として最も広く参照されているのが、経済産業省が策定した「DX推進ガイドライン」です。このガイドラインは、日本企業がDXを推進する上での指針を示すものであり、より実践的で具体的な内容となっています。

経済産業省は、DXを以下のように定義しています。(参照:デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン Ver. 1.0/経済産業省)

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

この定義は、DXを成功させるための要素が網羅的に盛り込まれており、以下の5つのキーコンポーネントに分解して理解することができます。

- Why(なぜやるのか): 「ビジネス環境の激しい変化に対応し」「競争上の優位性を確立すること」

- DXの目的が、VUCA(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)と呼ばれる予測困難な時代を生き抜き、他社に対する競争力を確立することにあると明確に示しています。

- What(何をやるのか): 「データとデジタル技術を活用して」

- DXの手段として、データとデジタル技術が中核にあることを定義しています。単なる勘や経験に頼るのではなく、客観的なデータに基づいた意思決定(データドリブン)が基本となります。

- How(どう変えるのか) – 外部向け: 「顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革する」

- 変革の起点を「顧客や社会のニーズ」に置き、アウトプットとして製品・サービス・ビジネスモデルの変革を挙げています。これは、ストルターマン教授の人間中心主義とも通じる考え方です。

- How(どう変えるのか) – 内部向け: 「業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革する」

- 外部向けの変革を実現するためには、社内の仕組みや働き方、さらには社員の意識や価値観といった「企業文化・風土」までも変える必要があるとしています。DXが全社的な取り組みであることを強調しています。

- With Whom(誰とやるのか): 「企業が」

- この変革の主体が「企業」であることを示しており、経営トップの強いリーダーシップとコミットメントが不可欠であることを示唆しています。

ストルターマン教授の定義がDXの哲学的・社会的な側面を捉えているのに対し、経済産業省の定義は、企業が実践すべき具体的なアクションプランを示していると言えます。この両者を理解することで、「人間中心の思想を根底に持ちながら、競争優位性を確立するために、データとデジタル技術を駆使して企業活動の全てを根本から変革する」という、DXの複層的な姿を立体的に理解することができるでしょう。

DXと似ている用語との違い

DX(デジタルトランスフォーメーション)を正しく理解するためには、しばしば混同されがちな「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」「IT化」といった用語との違いを明確に区別することが不可欠です。これらの用語は、DXに至るまでの段階的なプロセスとして捉えることができ、自社が現在どのフェーズにあるのかを客観的に把握する上でも役立ちます。

| 用語 | 定義 | 目的 | スコープ(範囲) | 具体例 |

|---|---|---|---|---|

| デジタイゼーション (Digitization) | アナログ・物理データをデジタル形式に変換すること。(アナログ→デジタル) | 業務の効率化(省力化、コスト削減) | 個別の業務・ツール | 紙の書類をスキャンしてPDF化する。会議をオンライン会議に切り替える。 |

| デジタライゼーション (Digitalization) | 特定の業務プロセス全体をデジタル技術で最適化・高度化すること。(プロセス変革) | プロセスの効率化・付加価値向上 | 部門・組織単位のプロセス | SFA導入で営業プロセスを自動化・可視化する。MAツールでマーケティング活動を自動化する。 |

| IT化 (IT-ization) | 既存の業務にITツールを導入し、効率化や自動化を図ること。(手段の導入) | 業務の効率化・自動化(手段) | 既存業務の補強 | 会計ソフトを導入して経理業務を効率化する。勤怠管理システムを導入する。 |

| DX (Digital Transformation) | デジタル技術を前提に、ビジネスモデルや組織全体を根本的に変革し、新たな価値を創出すること。(ビジネス変革) | 新たな価値創出・競争優位性の確立 | 全社的・組織横断的 | 製造業が製品販売から予知保全サービスへビジネスモデルを転換する。小売業がOMO戦略で新たな顧客体験を創出する。 |

デジタイゼーション

デジタイゼーション(Digitization)は、DXの最も基礎的な第一段階です。これは、これまでアナログ形式で存在していた情報やモノを、デジタルデータに変換するプロセスを指します。いわば「形式のデジタル化」です。

- 具体例:

- 紙の契約書や請求書をスキャナーで読み取り、PDFファイルとして保存する。

- 会議室で行っていた対面の会議を、Web会議ツールを使ってオンラインで実施する。

- 店頭で現金で行っていた支払いを、キャッシュレス決済システムに置き換える。

- 紙のアンケート用紙を、Webフォームに切り替える。

デジタイゼーションの主な目的は、物理的な制約からの解放による業務効率化、コスト削減、情報へのアクセス性向上にあります。紙の書類を探す手間が省け、保管スペースも不要になります。オンライン会議なら移動時間やコストを削減できます。

しかし、この段階ではまだ業務のやり方そのものは変わっていません。紙の書類をPDFにしただけで、その後の承認プロセスが依然として印刷・捺印ベースであれば、本質的な変革は起きていません。デジタイゼーションはDXの重要な入り口ですが、これ自体がDXではないことを明確に理解する必要があります。

デジタライゼーション

デジタライゼーション(Digitalization)は、デジタイゼーションの次の段階に位置します。これは、デジタイゼーションによってデジタル化された情報を活用し、特定の業務プロセス全体をデジタル技術によってより効率的で高度なものへと変革することを指します。いわば「プロセスのデジタル化」です。

- 具体例:

- 営業部門が、SFA(営業支援システム)を導入し、顧客情報、商談の進捗、活動履歴などを一元管理する。これにより、属人化していた営業ノウハウが共有され、チーム全体での営業力強化や、正確な売上予測が可能になる。

- マーケティング部門が、MA(マーケティングオートメーション)ツールを導入し、見込み客のWebサイト上の行動履歴に応じて、自動で最適なコンテンツをメール配信する。これにより、見込み客の育成を効率化し、質の高い商談を営業部門に提供できる。

- 製造現場で、生産ラインにIoTセンサーを設置し、稼働データを収集・分析することで、生産効率のボトルネックを特定し、改善に繋げる。

デジタライゼーションは、単なる情報の置き換えに留まらず、デジタル技術を使って業務の進め方そのものを変え、新たな付加価値を生み出すことを目指します。これにより、部門単位での生産性向上や品質向上が期待できます。

しかし、デジタライゼーションもまだ部分的な変革です。営業部門とマーケティング部門のシステムが連携しておらず、データが分断されたままでは、全社最適の視点での顧客体験向上には繋がりません。デジタライゼーションはDXの中核的な活動ですが、それが全社横断的なビジネスモデルの変革にまで至って初めて、真のDXと呼べるのです。

IT化

「IT化」は、日本でデジタルトランスフォーメーションという言葉が普及する以前から広く使われてきた用語です。その意味するところは、デジタイゼーションやデジタライゼーションと重なる部分が多く、既存の業務を効率化・自動化するために、コンピュータやソフトウェア、ネットワークといった情報技術(IT)を導入・活用することを指します。

例えば、「経理業務をIT化する」と言えば、会計ソフトを導入して手作業だった仕訳や帳簿作成を効率化することを意味します。これは、デジタライゼーションの一例と捉えることができます。

ただし、「IT化」という言葉には、「既存の業務を前提として、それをITで補強・代替する」というニュアンスが強く含まれる傾向があります。つまり、業務プロセスそのものやビジネスモデルの変革までは意図しないケースが多いのです。

これに対し、DXは「デジタルを前提として、ビジネスのあり方そのものを根本から再定義する」という、より戦略的で抜本的な変革を目指します。IT化が既存業務の「改善(Improvement)」であるとすれば、DXはビジネスの「変革(Transformation)」です。IT化は手段であり戦術、DXは目的であり戦略と考えると、その違いがより明確になるでしょう。

これらの関係性を整理すると、「デジタイゼーション(点のデジタル化)→ デジタライゼーション(線のデジタル化)→ DX(面のデジタル化、ビジネスモデルの変革)」という進化のステップが見えてきます。多くの企業は、まずデジタイゼーションから始め、デジタライゼーションへと進み、そして最終的にDXを目指すという道のりを辿ります。自社の取り組みがどの段階にあるのかを正しく認識し、次のステップへと着実に進んでいくことが、DX成功の鍵となります。

なぜ今DXが必要とされているのか?

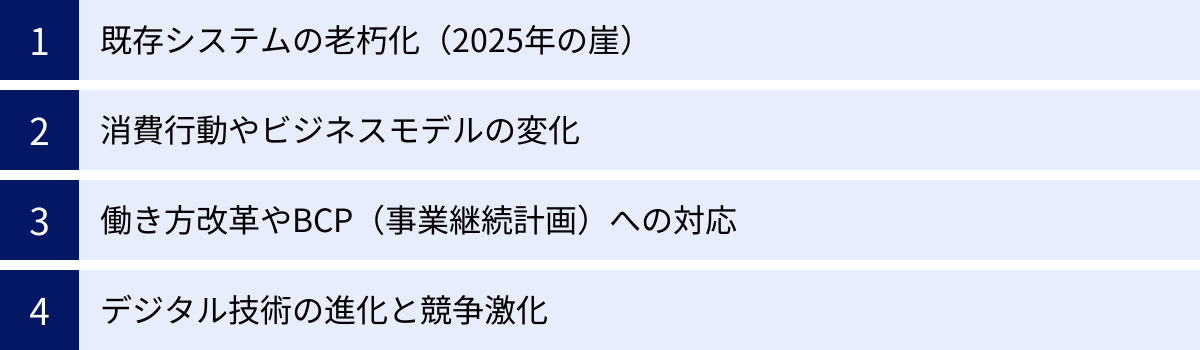

DXが単なる流行語ではなく、あらゆる企業にとって避けては通れない経営課題となっている背景には、深刻な国内問題から世界的な市場構造の変化まで、複合的な要因が存在します。なぜ今、これほどまでにDXの推進が急務とされているのか、その理由を4つの側面から深く掘り下げていきます。

既存システムの老朽化(2025年の崖)

日本企業が抱える根深い課題の一つが、「レガシーシステム」の存在です。レガシーシステムとは、長年にわたって事業の中核を支えてきたものの、度重なる改修や部分最適化の結果、構造が複雑化・肥大化し、ブラックボックス化してしまった古い基幹系システムを指します。

この問題に対して、経済産業省は2018年に発表した「DXレポート」の中で、「2025年の崖」という衝撃的な言葉で警鐘を鳴らしました。(参照:DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~/経済産業省)

「2025年の崖」とは、多くの企業がこのレガシーシステムを抱えたまま2025年を迎えた場合、以下のような深刻な事態に直面し、国際競争から脱落するだけでなく、大きな経済的損失を生むというシナリオです。

- 技術的負債の増大: 古いプログラミング言語(COBOLなど)で書かれたシステムは、扱える技術者が高齢化・退職し、維持・管理が困難になります。システムの全容を把握している人が誰もいないため、些細な改修にも多大な時間とコストがかかり、ビジネスの変化に迅速に対応できません。

- データ活用の阻害: システムが部門ごとにサイロ化(孤立)しているため、全社横断でのデータ収集・分析が困難です。AIやIoTといった最新のデジタル技術を導入しようにも、基盤となるデータが連携できないため、宝の持ち腐れとなってしまいます。

- セキュリティリスクの増大: 古いシステムは最新のセキュリティ対策を施すのが難しく、サイバー攻撃の格好の標的となります。大規模なデータ漏洩やシステムダウンが発生すれば、事業継続そのものが脅かされ、企業の信頼は失墜します。

経済産業省は、もし日本企業がこの崖を克服できなければ、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があると試算しています。これは、当時の日本のGDPの約2%に相当する莫大な金額です。この崖を乗り越え、持続的な成長を実現するためには、レガシーシステムを刷新し、データを柔軟に活用できるモダンなIT基盤へと移行すること、すなわちDXの断行が不可欠なのです。

消費行動やビジネスモデルの変化

スマートフォンの普及は、私たちの生活を根底から変えました。情報収集、購買、コミュニケーション、エンターテイメントに至るまで、あらゆる活動がデジタル上で完結するようになりました。この変化は、消費者の行動や価値観を大きく変容させ、企業と顧客の関係性を再定義するよう迫っています。

- 顧客接点のデジタル化と多様化: 顧客は、企業のWebサイトやECサイトだけでなく、SNS、レビューサイト、比較サイト、インフルエンサーの発信など、多様なチャネルから情報を得て購買を決定します。企業は、これらのあらゆるタッチポイントで一貫性のある質の高い体験を提供しなければ、顧客から選ばれなくなります。

- 「所有」から「利用(体験)」へ: サブスクリプションモデルの浸透に象徴されるように、消費者の価値観は「モノを所有する」ことから、「サービスを利用して得られる体験(コト)」へとシフトしています。NetflixがDVDレンタルを、SpotifyがCD販売を代替したように、優れた顧客体験を提供するビジネスモデルが、既存の市場を破壊する例は枚挙に暇がありません。

- パーソナライゼーションへの期待: 顧客は、自分を一人の個人として認識し、自分の興味関心やニーズに合った情報や商品を提案してくれることを期待しています。不特定多数に向けた画一的なマスマーケティングはもはや通用せず、データに基づいた精緻なパーソナライゼーションが不可欠となっています。

こうした消費行動の変化に対応できない企業は、顧客とのエンゲージメントを失い、市場での存在感を急速に失っていきます。顧客を深く理解し、データに基づいて優れた体験を継続的に提供する能力こそが、現代の競争力の源泉であり、それを実現する唯一の道がDXなのです。

働き方改革やBCP(事業継続計画)への対応

日本が直面する少子高齢化と労働人口の減少は、企業経営における深刻な課題です。限られた人的リソースでこれまで以上の成果を上げるためには、生産性の抜本的な向上が不可欠であり、その実現手段としてデジタル技術の活用、すなわち「働き方改革」の推進が求められています。

RPAによる定型業務の自動化、クラウドツールを活用した情報共有の円滑化、Web会議システムによるコミュニケーションの効率化などは、従業員を単純作業から解放し、より創造的で付加価値の高い業務に集中させることを可能にします。また、時間や場所に縛られない柔軟な働き方(リモートワークなど)は、多様な人材の確保や従業員満足度の向上、離職率の低下にも繋がり、企業の持続的な成長を支えます。

さらに、新型コロナウイルス感染症のパンデミックや、頻発する自然災害は、BCP(事業継続計画)の重要性を改めて浮き彫りにしました。オフィスに出社できなくても事業を継続できるリモートワーク環境の整備や、オンプレミスのサーバーから堅牢なデータセンターで運用されるクラウドへのシステム移行は、不測の事態に対する企業のレジリエンス(回復力)を大きく高めます。DXは、単なる平時の効率化だけでなく、有事の際に事業と従業員を守るための生命線としての役割も担っているのです。

デジタル技術の進化と競争激化

AI、IoT、5G、ブロックチェーンといったデジタル技術は、かつてないスピードで進化し、社会実装が進んでいます。これらの技術は、これまで解決不可能だった課題を解決し、想像もできなかったような新しいサービスやビジネスモデルを生み出すポテンシャルを秘めています。

この技術革新は、業界の垣根を溶かし、競争のルールを根底から覆しています。金融業界にIT企業が参入する(FinTech)、自動車業界がデータプラットフォーム企業へと変貌しようとするなど、異業種からの「デジタル・ディスラプター(破壊的創造者)」の参入が相次いでいます。彼らはレガシーシステムのような足枷を持たず、最新のデジタル技術とデータ活用を武器に、圧倒的なスピードと低コストで、既存企業が長年築き上げてきた牙城を脅かします。

もはや、自社の業界内の競合だけを見ていれば安泰という時代は終わりました。あらゆる業界のあらゆる企業が、グローバルなデジタル企業との競争に晒されているのです。この熾烈な生存競争を勝ち抜くためには、守りの姿勢でいることは許されません。自らもデジタル技術を駆使して変革の担い手となり、新たな価値を創造し続ける「トランスフォーマー」になること、すなわちDXを推進すること以外に道はないのです。

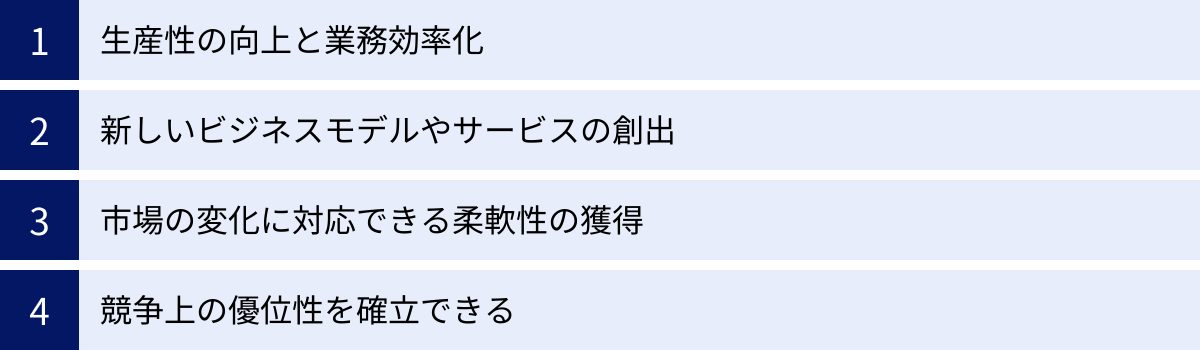

DXを推進するメリット

DXは、多大な労力と投資を要する困難な取り組みですが、それを乗り越えた先には、企業を新たな成長ステージへと導く計り知れないメリットが存在します。DXがもたらす恩恵は、単なる業務効率化に留まらず、企業の競争力そのものを根底から強化するものです。

生産性の向上と業務効率化

DX推進によって最も早く、そして明確に実感できるメリットが、生産性の向上と業務効率化です。これは主に、既存の業務プロセスをデジタル技術で最適化・自動化する「デジタライゼーション」の段階で得られます。

- 定型業務の自動化: 請求書処理、データ入力、レポート作成といった、ルールが決まっている反復的な手作業をRPA(Robotic Process Automation)に任せることで、担当者は作業の負担から解放されます。これにより、ヒューマンエラーが削減されると同時に、従業員はより分析的・創造的な、付加価値の高い業務に時間を割くことができるようになります。

- ペーパーレス化の推進: 紙媒体でやり取りしていた契約書、申請書、稟議書などを電子化し、ワークフローシステム上で完結させることで、印刷、郵送、ファイリングといった手間とコストが大幅に削減されます。承認プロセスも迅速化され、意思決定のスピードが向上します。また、情報はサーバー上で一元管理されるため、必要な情報へのアクセスも容易になります。

- コミュニケーションと情報共有の円滑化: クラウドベースのビジネスチャットツールやプロジェクト管理ツール、ファイル共有サービスなどを活用することで、時間や場所の制約なく、リアルタイムでのコミュニケーションと情報共有が可能になります。これにより、部門間の連携がスムーズになり、認識の齟齬や手戻りを防ぎ、プロジェクトの生産性を高めることができます。

これらの取り組みは、従業員一人ひとりの生産性を高めるだけでなく、長時間労働の是正やワークライフバランスの向上にも繋がり、従業員満足度(ES)の向上という副次的な効果も期待できます。

新しいビジネスモデルやサービスの創出

生産性向上がDXの「守り」の側面だとすれば、新しいビジネスモデルやサービスの創出は、DXがもたらす最大の「攻り」のメリットです。これは、DXの本来の目的である「トランスフォーメーション」の核心部分に他なりません。

DXの本質は、データとデジタル技術を活用して、これまで見えていなかった顧客ニーズや市場の機会を発見し、それを新たな収益源に変えることにあります。

- 「モノ売り」から「コト売り」への転換:

- 架空の例: ある建設機械メーカーが、自社の製品にIoTセンサーと通信機能を標準搭載します。これにより、各機械の稼働状況、燃料消費量、部品の消耗度といったデータをリアルタイムで収集・分析できるようになります。このデータを基に、故障が発生する前に部品交換を提案する「予知保全サービス」や、顧客の工事計画に合わせた最適な機械の稼働プランをコンサルティングするサービスを提供します。これにより、同社は単に機械を販売する「モノ売り」企業から、顧客のプロジェクト成功を支援する「コト売り(ソリューション)」企業へと変貌し、継続的で安定した収益を得られるようになります。

- データに基づいた新サービスの開発:

- 架空の例: ある保険会社が、顧客の同意を得て、ウェアラブルデバイスから収集した歩数や睡眠時間といったライフログデータを分析します。健康的な生活習慣を送っている顧客に対しては保険料を割り引くといった、パーソナライズされた健康増進型保険商品を開発します。これにより、顧客の健康をサポートするという新たな価値を提供し、他社との差別化を図ります。

このように、DXは既存事業の延長線上にはない、全く新しい価値創造を可能にし、企業の成長エンジンとなる新たな事業の柱を打ち立てるポテンシャルを秘めています。

市場の変化に対応できる柔軟性の獲得

VUCAと呼ばれる現代において、市場のニーズ、競争環境、社会情勢は目まぐるしく変化します。こうした変化に迅速かつ的確に対応できる能力、すなわち「アジリティ(俊敏性)」は、企業の持続可能性を左右する重要な要素です。DXは、このアジリティを組織に実装するための強力な手段となります。

- データドリブンな意思決定: 勘や経験といった主観的な要素に頼るのではなく、リアルタイムで収集・分析される客観的なデータに基づいて意思決定を行う文化を醸成します。これにより、市場の変化の兆候をいち早く捉え、より正確で迅速な経営判断を下すことができます。

- モダンなITアーキテクチャへの移行: レガシーシステムのような一枚岩で硬直的なシステムから、小さなサービスの集合体としてシステムを構築する「マイクロサービスアーキテクチャ」のような、柔軟で拡張性の高いモダンなIT基盤へと移行します。これにより、新しい機能の追加や変更を、特定の部分だけに迅速かつ低リスクで行えるようになり、ビジネスサイドの要求にスピーディーに応えることが可能になります。

- アジャイルな開発・組織体制: ウォーターフォール型のような長期的な計画に基づく開発ではなく、短いサイクルで計画、開発、テスト、リリースを繰り返す「アジャイル開発」の手法を取り入れます。これにより、顧客からのフィードバックを素早く製品やサービスに反映させ、継続的な改善を実現します。組織もまた、階層的な構造から、プロジェクトごとに最適なメンバーが集まる自律的なチームへと変わっていくことで、変化対応力を高めます。

DXを通じて獲得した柔軟性(アジリティ)は、企業が不確実な未来を乗り切るための羅針盤であり、強力な武器となります。

競争上の優位性を確立できる

上記のメリット、「生産性の向上」「新規事業の創出」「変化への柔軟性」が組み合わさった結果として、企業は競合他社に対する明確で持続的な「競争上の優位性」を確立することができます。

- コスト競争力: 業務効率化によって、より低いコストで製品やサービスを提供できるようになります。

- 顧客体験(CX)による差別化: データ活用によるパーソナライゼーションや、シームレスなチャネル連携によって、他社には真似のできない優れた顧客体験を提供し、顧客ロイヤルティを高めます。

- イノベーション能力: 新しいビジネスモデルを次々と生み出す能力は、市場におけるゲームチェンジャーとしての地位を確立させます。

- ブランド価値の向上: DXに先進的に取り組む企業として認知されることは、優秀な人材の獲得や、投資家からの評価向上にも繋がり、企業全体のブランド価値を高めます。

最終的に、DXはコスト削減と収益拡大の両輪を回すことで企業価値を最大化し、業界のリーダーとしての地位を不動のものにするための、最も確実な経営戦略であると言えるでしょう。

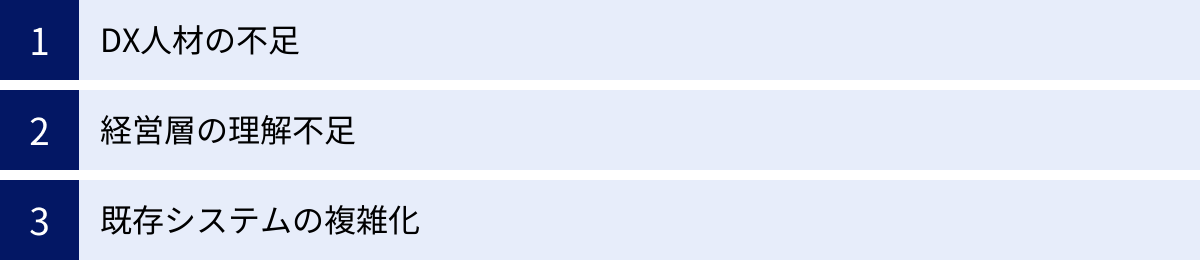

DXを推進する上での課題

DXが企業にもたらすメリットは大きい一方で、その推進は決して平坦な道のりではありません。多くの企業がDXの重要性を認識しながらも、さまざまな壁に直面し、取り組みが停滞しているのが実情です。DXを成功に導くためには、これらの課題を正しく理解し、事前に対策を講じることが不可欠です。

DX人材の不足

DX推進における最大の課題として、ほぼすべての企業が挙げるのが「人材の不足」です。DXは単にITツールを導入するだけではないため、技術的なスキルだけでなく、ビジネスへの深い理解や変革をリードする能力を兼ね備えた、多様な専門人材が必要となります。しかし、こうした人材は社会全体で需要が供給を大幅に上回っており、獲得競争が激化しています。

DX推進に必要とされる主な人材像は、以下のように分類できます。

- ビジネスアーキテクト/プロダクトマネージャー:

- 経営戦略や事業課題を深く理解し、それを解決するためにどのようなデジタル技術を活用し、どのようなビジネスモデルやサービスを構築すべきか、DXの全体構想を描く役割を担います。技術とビジネスの橋渡し役であり、強いリーダーシップが求められます。

- データサイエンティスト/データアナリスト:

- 社内外に散在する膨大なデータを収集・分析し、そこからビジネスに有益な洞察(インサイト)を導き出す専門家です。統計学や機械学習などの知識を駆使して、需要予測モデルや顧客セグメンテーションなどを構築し、データドリブンな意思決定を支えます。

- UI/UXデザイナー:

- 顧客視点に立ち、ストレスなく直感的に使える、満足度の高いサービスやアプリケーションのインターフェース(UI)や利用体験(UX)を設計します。DXが目指す優れた顧客体験を実現するための鍵を握る存在です。

- 先端技術エンジニア/クラウドエンジニア:

- AI、IoT、クラウドといった最新のデジタル技術に精通し、DXの構想を具体的なシステムとして設計・実装する技術者です。セキュアでスケーラブル(拡張可能)なITインフラを構築・運用するスキルが求められます。

- チェンジマネジメント担当者:

- DXは組織や文化の変革を伴うため、現場の従業員の抵抗や戸惑いが生じがちです。新しいシステムや業務プロセスの導入が円滑に進むよう、丁寧なコミュニケーションや研修を通じて、組織全体の変革へのマインドセットを醸成する役割を担います。

これらの高度な専門人材をすべて社内で揃えることは極めて困難です。そのため、多くの企業は外部の専門家やコンサルティングファームとの協業、必要なスキルを持つ企業のM&Aといった選択肢を検討すると同時に、既存社員に対するリスキリング(Reskilling:新たなスキルを習得させること)や学び直しへの投資を強化し、内製化に向けた長期的な人材育成戦略を立てることが不可欠となっています。

経営層の理解不足

DXは、特定のIT部門だけで完結するプロジェクトではなく、経営戦略そのものであるため、経営トップの強いコミットメントとリーダーシップが成功の絶対条件です。しかし、経営層がDXの本質を十分に理解していないことが、推進の大きな障壁となるケースが少なくありません。

よく見られるのが、以下のような経営層の誤解です。

- 「DX=IT部門の仕事」という丸投げ: DXを単なるシステム導入と捉え、情報システム部門に全てを任せてしまうケース。DXはビジネスモデルの変革を伴うため、事業部門を巻き込み、全社一丸で取り組む必要があります。経営層が明確なビジョンを示さず、部門間の調整も行わなければ、取り組みはサイロ化し、部分最適に陥ってしまいます。

- 「DX=コスト削減」という短絡的な視点: DXをITツール導入による経費削減の手段としか見ておらず、短期的なROI(投資対効果)ばかりを追求するケース。DXは、新しい価値創出や競争力強化といった中長期的なリターンを目指す戦略的投資です。目先のコスト削減効果だけを求めると、本来目指すべき抜本的な変革に必要な投資判断ができず、取り組みが小粒なものに終わってしまいます。

- 現状維持バイアスと変革への恐れ: 長年成功してきたビジネスモデルや組織のやり方を変えることへの抵抗感や、未知のデジタル技術への漠然とした不安から、DXへの本格的な舵取りをためらってしまうケース。経営層自身が「アンラーニング(学びほぐし)」を行い、過去の成功体験を捨ててでも変革を断行する覚悟が求められます。

この課題を克服するためには、経営層自身がデジタルリテラシーを高めるための学習を続けることが重要です。外部のセミナーに参加したり、専門家を招いて勉強会を開いたりすることで、DXの重要性や他社の動向を正しく理解する必要があります。そして、自社がDXによって何を目指すのか、明確で説得力のあるビジョンを策定し、それを社内外に繰り返し発信し続けることで、全社のベクトルを合わせ、変革へのモメンタムを醸成していくことが不可欠です。

既存システムの複雑化

「2025年の崖」でも触れた通り、多くの日本企業が抱えるレガシーシステムは、DX推進における物理的かつ技術的な最大の障害物です。

- ブラックボックス化: 長年の継ぎ接ぎ改修により、システムの内部構造が複雑怪奇になり、ドキュメントも整備されていないため、誰も全体像を把握できていない状態。改修しようにも影響範囲が分からず、触ることすら困難になっています。

- データのサイロ化: 部門ごとに最適化されたシステムが乱立し、それぞれが独立してデータを保持しているため、全社横断でのデータ連携や活用ができません。例えば、顧客データが営業支援システム、マーケティングオートメーションツール、基幹システムなどにバラバラに存在し、一人の顧客の全体像を捉えることができない、といった事態が生じます。

- 技術的負債: COBOLのような古い技術や、メーカー独自の仕様で構築されたシステムは、最新のクラウドサービスやAPIとの連携が非常に困難です。これにより、新しいデジタル技術を導入しようとしても、既存システムが足枷となり、時間とコストが膨大にかかってしまいます。

これらのレガシーシステムを放置したままでは、その上に新しいデジタルサービスを構築することは、砂上の楼閣を築くようなものです。

しかし、巨大で複雑なレガシーシステムを一度に全て刷新する「ビッグバンアプローチ」は、リスクもコストも非常に高くなります。そこで、システムを機能ごとに小さな単位に分割し、優先順位の高いものから段階的に新しいシステムに置き換えていく「モダナイゼーション(近代化)」のアプローチが有効とされています。この地道で計画的な取り組みなくして、本格的なDXの実現はあり得ないのです。

まとめ

本記事では、「DXのXとは何の略か?」という素朴な疑問を入り口に、DXの由来、定義、そして現代におけるその重要性について多角的に解説してきました。

DXの「X」は、単に「Transformation」の略ではなく、英語圏の慣習で接頭辞「Trans-」を「X」と表記することに由来します。そして、その形状から「Cross(交差)」という意味合いも込められています。これは、デジタル技術が既存のビジネスや社会、組織の壁を「越え(Trans)」、互いに「交差(Cross)」することで、これまでにない全く新しい価値を生み出すという、ダイナミックな変革のプロセスを象徴しています。

DXの本質は、単なるIT化や業務効率化ではありません。2004年にエリック・ストルターマン教授が提唱した「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という人間中心の思想を根底に持ちながら、経済産業省が定義するように、「データとデジタル技術を活用してビジネスモデルや組織文化そのものを変革し、競争上の優位性を確立する」ための経営戦略そのものです。

今日、DXが不可欠とされる背景には、「2025年の崖」に代表されるレガシーシステム問題、デジタルを前提とした消費行動の変化、働き方改革やBCPへの対応、そして異業種からの参入によるグローバルな競争激化といった、避けては通れない構造的な課題があります。

これらの課題に立ち向かい、DXを推進することで、企業は「生産性の向上」という守りのメリットに加え、「新しいビジネスモデルの創出」「市場の変化に対応する柔軟性の獲得」といった攻めのメリットを享受し、最終的に持続的な競争優位性を確立できます。

しかし、その道のりには「DX人材の不足」「経営層の理解不足」「既存システムの複雑化」といった大きな課題が待ち受けています。これらの障壁を乗り越えるには、経営トップの強いリーダーシップのもと、全社一丸となって、長期的な視点で変革に取り組む覚悟が不可欠です。

DXは、もはや一部の先進的なIT企業だけのものではありません。製造、小売、金融、医療、行政など、あらゆる産業、あらゆる規模の組織にとって、未来を生き抜くための必須科目です。この記事が、皆様の組織におけるDXの本質的な理解を深め、変革への第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。まずは自社の現状を正しく把握し、小さな成功体験を積み重ねていくことから始めてみてはいかがでしょうか。