現代のビジネス環境は、デジタル技術の急速な進化や市場ニーズの多様化により、かつてないスピードで変化しています。このような状況下で、企業が持続的に成長し、競争優位性を維持するためには、抜本的な変革が求められています。その変革の中核をなす概念が「DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。

DXという言葉は、メディアやビジネスシーンで頻繁に聞かれるようになりましたが、その本質的な意味や、類似する「IT化」との違い、具体的な進め方については、まだ十分に理解されていないケースも少なくありません。多くの企業がDXの重要性を認識しつつも、「何から手をつければ良いのかわからない」「単なるツールの導入で終わってしまっている」といった課題に直面しています。

この記事では、DX化について網羅的に理解を深めたいと考えているビジネスパーソンや経営者の方々に向けて、以下の点を徹底的に解説します。

- DXの正確な定義と最終的な目的

- なぜ今、DXがこれほどまでに重要視されるのか、その背景

- 混同されがちな「IT化」「デジタイゼーション」などとの明確な違い

- DX推進がもたらす具体的なメリットと、乗り越えるべき課題

- DXを成功に導くための具体的なステップと重要なポイント

本記事を最後までお読みいただくことで、DXの本質を捉え、自社の状況に合わせたDX推進の第一歩を踏み出すための、具体的で実践的な知識を得られます。

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、現代の企業経営において最も重要なキーワードの一つです。しかし、その意味は広く、単なる「デジタル化」や「ITツールの導入」といった سطح的な理解に留まりがちです。ここでは、DXの公的な定義とその真の目的を深く掘り下げ、その本質に迫ります。

経済産業省によるDXの定義

DXの概念を理解する上で、最も信頼性が高く、広く参照されているのが経済産業省の定義です。経済産業省は2018年12月に公開した「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」の中で、DXを次のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」

(参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」)

この定義は非常に重要ないくつかの要素を含んでいます。それぞれの要素を分解して理解することで、DXの本質がより明確になります。

- 前提となる環境認識:「ビジネス環境の激しい変化に対応し」

DXは、平時における改善活動というよりも、むしろ変化の激しい現代市場で企業が生き残るための「生存戦略」という側面が強いことを示唆しています。市場のグローバル化、顧客ニーズの多様化、新たな競合(デジタルディスラプター)の出現といった外部環境の劇的な変化が、DXを必要とする根本的な理由です。 - 活用する手段:「データとデジタル技術を活用して」

DXの実行手段は、AI、IoT、クラウド、ビッグデータといった先進的なデジタル技術と、それによって収集・分析される「データ」です。重要なのは、技術の導入そのものが目的ではなく、あくまでビジネスを変革するための手段であるという点です。最新ツールを導入しただけで満足してしまうのは、DXの典型的な失敗例と言えます。 - 変革の対象(What):「顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革する」

DXが目指す変革は、社内の業務効率化に留まりません。顧客や社会が本当に求めている価値は何かをデータに基づいて深く洞察し、既存の製品やサービスを根本から見直したり、全く新しいビジネスモデル(例えば、モノ売りからコト売りへの転換であるサブスクリプションモデルなど)を創出したりすることを目指します。顧客起点の価値創造が中心に据えられています。 - 変革の対象(How):「業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し」

新しい製品やビジネスモデルを生み出すためには、それを支える社内体制の変革が不可欠です。従来の縦割り組織や硬直的な承認プロセス、変化を嫌う企業文化などが、DXの大きな障壁となります。データに基づいた迅速な意思決定を可能にする組織構造、失敗を恐れず挑戦を奨励する風土、部門の壁を越えて連携するプロセスなど、企業活動の根幹から変革する必要があることを示しています。 - 最終的なゴール:「競争上の優位性を確立すること」

これら全ての変革活動の最終的な目的は、他社にはない独自の価値を提供し、市場における確固たる競争力を築き上げることです。一時的な売上向上やコスト削減ではなく、変化に対応し続け、持続的に成長できる企業体質を作り上げることが、DXの真のゴールと言えます。

DX化の最終的な目的

経済産業省の定義からもわかるように、DX化の最終的な目的は、単なる「業務効率化」や「コスト削減」ではありません。それらはDXを推進する過程で得られる効果の一つではありますが、ゴールそのものではないのです。

DX化の最終的な目的は、「デジタル技術を駆使してビジネスのあり方を根本から変革し、予測困難な市場環境において持続的な競争優位性を確立すること」にあります。

この目的は、さらに具体的な3つの目標に分解できます。

- 新たな顧客価値の創出と提供

顧客の行動データや市場のトレンドデータを分析することで、これまで気づかなかった潜在的なニーズを発見し、それに応える新しい製品やサービス、あるいは顧客体験そのものを創出します。例えば、個々の顧客の好みに合わせて製品をカスタマイズする「マスカスタマイゼーション」や、製品の利用状況をデータで把握し、最適なタイミングでメンテナンスを提案する「予知保全サービス」などがこれにあたります。顧客との関係性を深め、高いロイヤルティを築くことが目標です。 - 俊敏性(アジリティ)の高い組織への変革

市場や顧客のニーズは常に変化しています。その変化の兆候をデータでいち早く察知し、迅速に経営判断を下し、素早く事業戦略やサービス内容を修正できる能力(俊敏性)が不可欠です。DXは、サイロ化された組織の壁を取り払い、データに基づいた客観的なコミュニケーションを促進することで、組織全体の意思決定スピードを向上させます。これにより、変化を脅威ではなく機会として捉え、柔軟に対応できる企業体質への変革を目指します。 - 継続的なイノベーションを生み出す企業文化の醸成

DXは一度きりのプロジェクトで終わるものではありません。常に新しい技術を取り入れ、データを活用してビジネスを改善し続ける、継続的な活動です。そのためには、従業員一人ひとりが変化を前向きに捉え、失敗を恐れずに新しい挑戦を推奨するような企業文化が不可欠です。経営層から現場まで、全社的に「変革し続けること」が当たり前となる文化を醸成することこそが、DXが目指す究極の姿と言えるでしょう。

このように、DXは技術的な側面に留まらず、ビジネスモデル、組織、そして企業文化に至るまで、企業活動の全てを対象とする包括的な変革活動なのです。

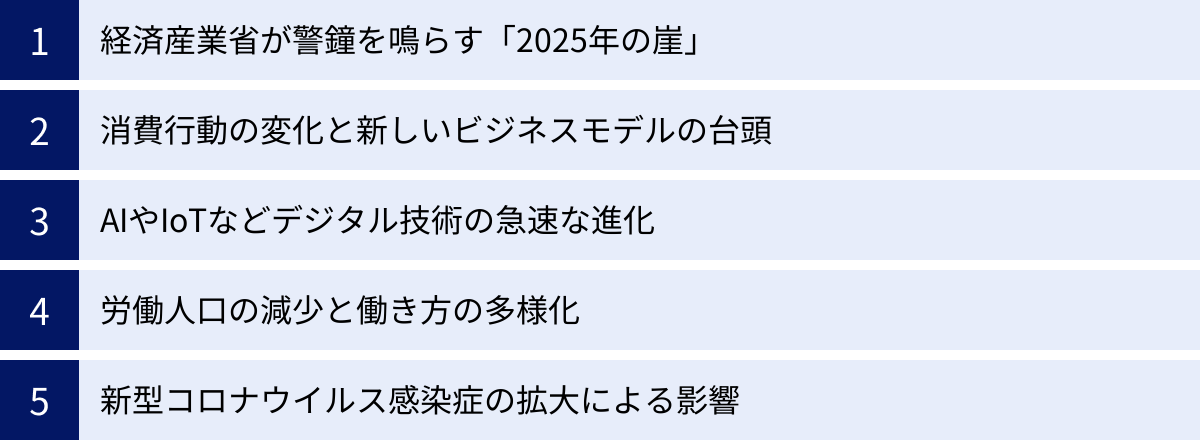

なぜ今、DX化が必要なのか?注目される背景

DXという言葉がこれほどまでに注目され、多くの企業にとって喫緊の経営課題となっているのには、いくつかの深刻な背景が存在します。ここでは、企業がDXに取り組まざるを得ない5つの主要な要因について、それぞれを深く掘り下げて解説します。

経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」

DXの必要性を語る上で避けて通れないのが、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で指摘された「2025年の崖」という問題です。これは、多くの日本企業が抱える既存のITシステム(レガシーシステム)の問題を放置し続けた場合、2025年以降に深刻な経済的損失が生じるという警告です。

「2025年の崖」の根底には、以下のようなレガシーシステムが抱える複合的な問題があります。

- システムの複雑化・ブラックボックス化: 多くの企業の基幹システムは、長年にわたって事業部門ごとの個別最適化や場当たり的な改修が繰り返された結果、非常に複雑で肥大化しています。ドキュメントが整備されておらず、システムの全体像を把握している担当者も退職してしまい、もはや誰も手を付けられない「ブラックボックス」と化しているケースが少なくありません。

- 保守・運用コストの増大: 古い技術で構築されたシステムは、維持するだけでも多大なコストがかかります。DXレポートによれば、企業のIT関連予算の8割以上が、これら既存システムの維持管理費(ラン・ザ・ビジネス)に費やされ、新たな価値を創造するための戦略的IT投資(バリューアップ)に資金を振り向けられないという実態があります。

- IT人材の不足と高齢化: レガシーシステムを支えてきたベテランのIT技術者が2025年頃に相次いで定年退職を迎える一方で、COBOLなどの古いプログラミング言語を扱える若手人材は不足しています。これにより、システムの維持すら困難になる「担い手不足」が深刻化します。

- デジタル技術との連携困難: レガシーシステムは、AIやIoT、クラウドといった最新のデジタル技術と連携することを前提に設計されていません。そのため、全社横断的なデータ活用や、データを活用した新サービスの開発といったDXの取り組みを進める上での大きな足かせとなります。

経済産業省は、もし企業がこの「崖」を乗り越えられなかった場合、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があると試算しています。(参照:経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」)この衝撃的な予測が、多くの経営者にDXの必要性を強く認識させる契機となりました。

消費行動の変化と新しいビジネスモデルの台頭

スマートフォンの普及は、人々の情報収集の方法、コミュニケーションのあり方、そして消費行動を根本から変えました。現代の消費者は、SNSや口コミサイトでリアルタイムに情報を収集・比較し、オンラインで簡単に商品を購入します。彼らが求めるのは、単にモノを所有することではなく、製品やサービスを通じて得られる「体験(コト)」や「共感」です。

こうした消費行動の変化を背景に、デジタル技術を前提とした新しいビジネスモデルが次々と登場し、既存の市場構造を破壊しています。これを「デジタルディスラプション(デジタルによる創造的破壊)」と呼びます。

- サブスクリプションモデル: NetflixやSpotifyのように、製品を売り切るのではなく、月額料金で利用権を提供するモデル。継続的な顧客接点を持ち、利用データを基にサービスを改善し続けることで顧客ロイヤルティを高めます。

- シェアリングエコノミー: UberやAirbnbのように、個人が所有する資産(車や部屋など)をプラットフォーム上で共有するモデル。所有から利用へと価値観がシフトしている現代のニーズを捉えています。

- D2C (Direct to Consumer): メーカーが小売店を介さず、自社のECサイトなどを通じて直接消費者に製品を販売するモデル。顧客データを直接収集・分析し、迅速な商品開発やマーケティングに活かすことができます。

これらの新しいビジネスモデルを展開する企業は、旧来のやり方に固執する既存企業から、猛烈な勢いで顧客を奪っています。伝統的な企業にとって、DXはこうしたデジタルディスラプターに対抗し、変化する顧客ニーズに応え続けるために不可欠な変革なのです。

AIやIoTなどデジタル技術の急速な進化

AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、5G(第5世代移動通信システム)、クラウドコンピューティング、ビッグデータ解析といったデジタル技術は、もはやSFの世界の話ではなく、ビジネスの現場で実用化される段階に入っています。

- AI: 画像認識、自然言語処理、需要予測など、これまで人間にしかできなかった高度な判断や分析を自動化します。

- IoT: 工場の機械や自動車、家電製品など、あらゆるモノがインターネットに接続され、膨大なデータを収集・送信します。

- 5G: 高速・大容量、低遅延、多接続という特徴を活かし、リアルタイムでの遠隔操作や高精細な映像伝送を可能にします。

- クラウド: サーバーやソフトウェアを自社で保有せず、インターネット経由で利用することで、初期投資を抑え、柔軟なシステム構築を可能にします。

重要なのは、これらの技術が個別に進化しているだけでなく、相互に連携することで、これまで不可能だった新たな価値を生み出している点です。例えば、工場に設置されたIoTセンサーが機械の稼働データを収集し、クラウドに送信。そのビッグデータをAIが解析して故障の予兆を検知し、部品が壊れる前にメンテナンスを行う(予知保全)といったことが可能になります。

このような技術の進化は、ビジネスの可能性を飛躍的に広げると同時に、それを活用できない企業との間に大きな格差(デジタルデバイド)を生み出します。技術の進化に取り残されないためにも、DXへの取り組みが急務となっています。

労働人口の減少と働き方の多様化

日本は、少子高齢化の進展により、深刻な労働人口の減少という構造的な課題を抱えています。総務省の労働力調査によると、生産年齢人口(15~64歳)は長期的に減少傾向にあります。このような状況で企業が生産性を維持・向上させていくためには、少ない人数でより多くの成果を出すための仕組みが不可欠です。

DXは、この課題に対する有効な解決策となります。RPA(Robotic Process Automation)による定型業務の自動化や、AIによる高度な分析業務の支援などにより、従業員を単純作業から解放し、より付加価値の高い創造的な業務に集中させることができます。

また、価値観の多様化に伴い、働き方も大きく変化しています。リモートワーク(テレワーク)やフレックスタイム制度など、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を求める声が高まっています。こうした多様な働き方を実現するためには、クラウドベースのコミュニケーションツールやプロジェクト管理ツール、堅牢なセキュリティ環境といったデジタル基盤の整備が前提となります。魅力的な労働環境を提供し、優秀な人材を確保・定着させるという観点からも、DXは重要な役割を担います。

新型コロナウイルス感染症の拡大による影響

2020年初頭から世界的に拡大した新型コロナウイルス感染症は、期せずして日本企業のDXを強力に後押しする要因となりました。

感染拡大防止のため、多くの企業が半ば強制的にリモートワークへの移行を迫られました。しかし、紙の書類への押印(ハンコ文化)や、社内サーバーにしかアクセスできないシステム、対面での会議を前提とした業務プロセスなどが障壁となり、多くの混乱が生じました。

また、サプライチェーンが寸断され、原材料の調達や製品の供給が滞る事態も発生しました。これにより、自社のサプライチェーンの状況をリアルタイムに可視化し、リスクを迅速に把握・対応できる体制の重要性が浮き彫りになりました。

さらに、実店舗への客足が遠のいたことで、ECサイトやオンラインでの顧客接点の重要性が急速に高まりました。

このように、コロナ禍は「非対面・非接触」での事業継続の必要性を突きつけ、多くの企業にとってDXが単なる将来の目標ではなく、事業継続計画(BCP)そのものであることを痛感させる出来事となったのです。この経験を通じて、多くの経営者がDXへの投資を先送りできない重要課題として認識するようになりました。

DX化・IT化・デジタライゼーション・デジタイゼーションの違い

DXについて語る際、類似したいくつかの言葉が混同して使われることがよくあります。「IT化」「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」といった言葉です。これらはDXと密接に関連していますが、その意味や目指すスコープは明確に異なります。これらの違いを正確に理解することは、自社の取り組みがどの段階にあるのかを客観的に把握し、真のDXへと進むために不可欠です。

IT化とは

IT化(Information Technology-ka)とは、一般的に「既存の業務プロセスにITツール(情報技術)を導入し、業務の効率化や自動化を図ること」を指します。多くの場合、アナログで行われていた作業をデジタルに置き換えることを意味します。

IT化の主な目的は、「効率化」「コスト削減」「ミスの削減」といった、既存業務の改善にあります。つまり、業務プロセスそのものやビジネスモデルのあり方を変えることまでは意図されていません。あくまでも、現状の業務をより速く、より正確に、より安く行うための手段という位置づけです。

- 具体例:

- 手書きの伝票作成を、Excelや販売管理システムでの入力に切り替える。

- タイムカードによる勤怠管理を、ICカードやPCログで管理するシステムに移行する。

- 対面での会議を、Web会議システムに置き換える。

- 紙の回覧板を、社内メールやチャットツールでの連絡に切り替える。

IT化はDXの第一歩であり、重要な要素ではありますが、ITツールの導入が完了しただけではDXを実現したことにはなりません。IT化は「手段」に焦点が当たることが多いのに対し、DXは「ビジネスモデルや組織の変革」という「目的」に焦点が当たっている点が大きな違いです。

デジタイゼーションとは

デジタイゼーション(Digitization)とは、「アナログで管理されている物理的な情報やプロセスを、デジタル形式に変換すること」を指します。日本語では「電子化」や「デジタル化」と訳されることが多く、DXを構成する最も基礎的なステップです。

デジタイゼーションの目的は、情報をコンピュータで扱える形式(データ)にすることにあります。この段階では、まだ業務プロセスそのものは大きく変わっていません。あくまでも、情報の「形式」が変わるだけです。

- 具体例:

- 紙の契約書や図面をスキャナーで読み取り、PDFファイルとして保存する。

- 会議の議事録をICレコーダーで録音し、音声データとして保存する。

- カセットテープに録音された音楽を、MP3ファイルに変換する。

- フィルムカメラで撮影した写真を、デジタルデータに変換する。

デジタイゼーションによって情報はデータ化されますが、そのデータをどのように活用して価値を生み出すかという視点はまだ含まれていません。例えば、PDF化された書類も、ただフォルダに保存されているだけでは、紙の書類がキャビネットに保管されているのと本質的な価値は変わりません。

デジタライゼーションとは

デジタライゼーション(Digitalization)とは、「デジタイゼーションによって得られたデジタルデータを活用し、特定の業務プロセス全体をデジタル技術で再構築・最適化すること」を指します。

デジタイゼーションが「情報の形式変換」という点の変化であるのに対し、デジタライゼーションは「業務プロセスの変革」という線の変化を意味します。IT化と非常に近い概念ですが、IT化が個別のツール導入を指すことが多いのに対し、デジタライゼーションはより広範なプロセス全体の変革を志向するニュアンスで使われます。

- 具体例:

- 紙の申請書と押印による承認プロセスを、ワークフローシステムに移行する。これにより、申請から承認までの進捗が可視化され、時間や場所を問わず承認作業が可能になる。

- RPA(Robotic Process Automation)を導入し、請求書データの入力から基幹システムへの登録までの一連の定型業務を自動化する。

- 製造ラインにセンサー(IoT)を設置し、収集したデータを分析して、製品の品質管理プロセスを高度化する。

デジタライゼーションは、特定の部門や業務範囲における大幅な効率化や価値向上を実現します。しかし、その変革が企業全体のビジネスモデルや組織文化の変革にまで繋がっているとは限りません。

それぞれの違いを比較表で解説

これら4つの概念の関係性を整理すると、「デジタイゼーション」を土台として「デジタライゼーション(≒IT化)」が進み、それらを手段として企業全体の変革を目指すのが「DX」という階層構造として理解できます。

| 項目 | デジタイゼーション (Digitization) | デジタライゼーション (Digitalization) | IT化 (IT-ka) | DX (Digital Transformation) |

|---|---|---|---|---|

| 日本語訳 | 電子化、デジタル化 | (特定の訳語なし) | IT化 | デジタル変革 |

| 主目的 | アナログ情報のデジタル形式への変換 | 業務プロセスの効率化・高度化 | 既存業務の効率化・自動化 | ビジネスモデルの変革と競争優位性の確立 |

| 変革の対象 | 情報・データ(点) | 個別の業務プロセス(線) | 個別の業務・タスク(点・線) | ビジネスモデル、組織、企業文化など企業全体(面・立体) |

| 視点 | 技術的 (How) | プロセス的 (What) | 手段的 (How) | 戦略的・経営的 (Why) |

| 具体例 | 紙書類のPDF化、音声のデータ化 | ワークフローシステムの導入、RPAによる業務自動化 | Excelでのデータ管理、Web会議の導入 | サブスクリプションモデルへの転換、データ駆動型の経営実現 |

| ゴール | 情報がデジタルで扱える状態 | 特定業務がデジタルで完結する状態 | 特定業務が効率化される状態 | 企業が変化に適応し、持続的に成長できる状態 |

DXは、デジタイゼーションとデジタライゼーションを包含する、より上位の経営戦略です。単にデジタルツールを導入する「守りのIT」に留まらず、デジタル技術を駆使して新たな価値を創造し、ビジネスを成長させる「攻めのIT」へと転換することが、DXの本質と言えるでしょう。自社の取り組みがどの段階にあるのかをこの表に照らし合わせてみることで、次にとるべきステップが明確になります。

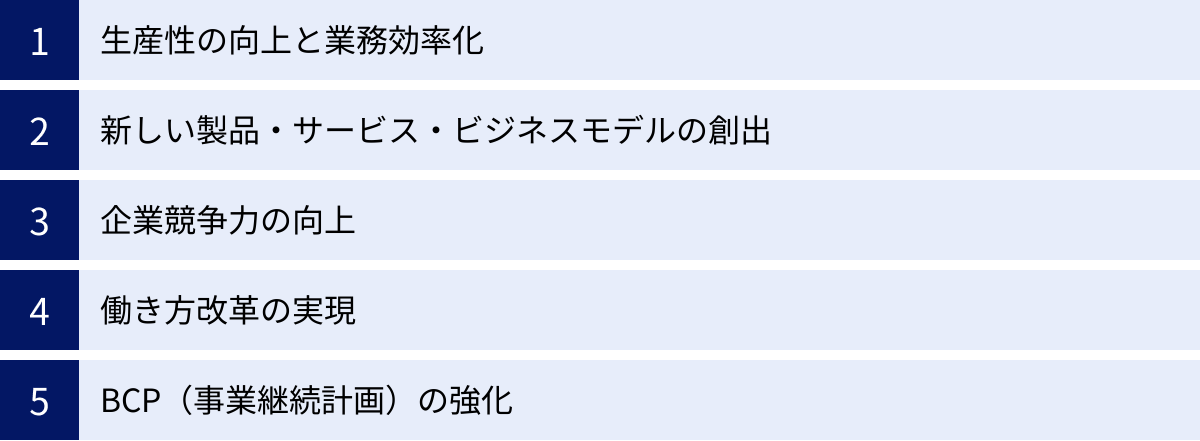

DX化を推進する5つのメリット

DXは多大な労力とコストを要する変革ですが、それを乗り越えて推進することで、企業は計り知れないメリットを享受できます。その効果は、単なる業務の効率化に留まらず、企業の競争力そのものを根本から強化するものです。ここでは、DX化がもたらす代表的な5つのメリットについて具体的に解説します。

① 生産性の向上と業務効率化

これはDXの最も基本的かつ直接的なメリットです。しかし、その効果は従来のIT化とはレベルが異なります。

- 定型業務の抜本的な自動化: RPA(Robotic Process Automation)やAIを活用することで、これまで人間が行っていたデータ入力、伝票処理、報告書作成といった定型業務を24時間365日、ミスなく自動で処理できます。これにより、従業員は単純作業から解放され、より創造的で付加価値の高い業務(企画、分析、顧客対応など)に集中できます。

- ペーパーレス化による情報共有の迅速化: 紙の書類を前提とした業務は、印刷、押印、回覧、保管といった多くの付帯作業を発生させ、意思決定の遅延を招きます。DXによるペーパーレス化は、これらの無駄をなくすだけでなく、クラウドストレージなどを活用することで、時間や場所を問わず必要な情報にアクセスできる環境を実現します。これにより、情報共有のスピードが格段に向上し、組織全体の生産性が高まります。

- データに基づいた業務プロセスの改善: 業務プロセスから得られるデータを可視化・分析することで、これまで感覚的にしか把握できなかったボトルネックや非効率な部分を客観的に特定できます。このデータに基づいて継続的にプロセスを改善(BPR: Business Process Re-engineering)することで、組織全体のパフォーマンスを最大化できます。

これらの取り組みは、労働人口が減少する中で、限られたリソースで成果を最大化するための必須の施策と言えます。

② 新しい製品・サービス・ビジネスモデルの創出

DXがもたらす最も戦略的で重要なメリットは、新たな価値を創造し、企業の収益構造そのものを変革する力にあります。これは、従来の改善活動では成し得なかった、DXならではの大きなインパクトです。

- データドリブンな製品・サービス開発: 顧客の購買データ、Webサイトの行動履歴、SNSでの評判などを分析することで、顧客自身も気づいていない潜在的なニーズや不満を掘り起こすことができます。このインサイト(洞察)を基に、顧客一人ひとりに最適化された(パーソナライズされた)製品やサービスを開発・提供することが可能になります。

- 「モノ売り」から「コト売り」への転換: IoT技術を活用して、販売した製品の稼働状況をリアルタイムで監視する例を考えてみましょう。製品を売り切るだけでなく、そのデータに基づいて「故障予知保全サービス」や「稼働率を最大化するコンサルティング」といった付加価値の高いサービス(コト)を提供できます。これにより、継続的な収益を生み出すサブスクリプションモデルへの転換が可能となり、顧客との長期的な関係を築くことができます。

- 異業種連携によるエコシステムの構築: 自社が持つデータや技術を、他社のサービスと連携させることで、単独では実現できなかった新たな価値を生み出すことができます。例えば、交通事業者が持つ移動データと、小売業者が持つ購買データを組み合わせることで、新たなマーケティングサービスを創出する、といったことが考えられます。このように、業界の垣根を越えたプラットフォームやエコシステムを構築することは、DX時代の新たなビジネスモデルの形です。

③ 企業競争力の向上

上記の「生産性の向上」と「新規ビジネスの創出」は、結果として企業の競争力を飛躍的に高めることに繋がります。

- 市場変化への迅速な対応力(アジリティ): データに基づいて市場のトレンドや顧客ニーズの変化をいち早く察知し、経営判断を下すことで、競合他社に先んじて新たな施策を打つことができます。変化の激しい現代市場において、この「俊敏性(アジリティ)」は企業の生命線とも言えます。

- 顧客ロイヤルティの向上: パーソナライズされた体験や、継続的な価値提供を通じて、顧客とのエンゲージメント(結びつき)を強化します。価格競争から脱却し、「この企業でなければならない」という強いブランドロイヤルティを築くことで、安定した収益基盤を確立できます。

- デジタルディスラプターへの対抗: デジタル技術を武器に既存市場を破壊する新興企業(デジタルディスラプター)に対抗するためには、自らもDXによって変革するしかありません。DXは、変化に対応するための「守り」の戦略であると同時に、新たな市場を創造する「攻め」の戦略でもあり、企業の持続的な成長を支える基盤となります。

④ 働き方改革の実現

DXは、企業の内部、特に「働き方」にも大きな変革をもたらします。これは、従業員満足度の向上や、優秀な人材の確保・定着という点で、非常に重要なメリットです。

- 多様で柔軟な働き方の実現: クラウドサービスやコミュニケーションツール、仮想デスクトップ(VDI)などのデジタル技術を活用することで、リモートワークやハイブリッドワーク、フレックスタイムといった、時間や場所に縛られない働き方が可能になります。これにより、従業員は育児や介護といったライフイベントと仕事を両立しやすくなり、ワークライフバランスの向上に繋がります。

- 従業員エンゲージメントの向上: 単純作業の自動化によって、従業員はより創造的でやりがいのある仕事に時間を使えるようになります。また、データに基づいた公正な評価制度や、円滑なコミュニケーション環境が整備されることで、従業員の会社に対する満足度や貢献意欲(エンゲージメント)が高まります。

- 人材獲得競争における優位性: 魅力的な働き方を提供できる企業は、優秀な人材にとって魅力的です。特に、デジタルネイティブ世代の若手人材は、柔軟な働き方や最新のデジタルツールが整備された環境を重視する傾向があります。DXへの取り組みは、人材獲得競争を勝ち抜くための重要な要素となります。

⑤ BCP(事業継続計画)の強化

BCP(Business Continuity Plan)とは、自然災害、パンデミック、サイバー攻撃といった予期せぬ事態が発生した際に、中核となる事業を中断させずに継続、または早期に復旧させるための計画です。DXは、企業のレジリエンス(回復力・しなやかさ)を高め、BCPを強化する上で極めて有効です。

- データの保護と事業拠点の分散: 企業の最も重要な資産であるデータを、自社のサーバーだけでなくクラウド上にバックアップしておくことで、地震や火災などで本社が物理的な被害を受けてもデータを保護できます。また、リモートワーク環境が整備されていれば、特定のオフィスが機能停止に陥っても、従業員は自宅などから業務を継続できます。

- サプライチェーンの可視化とリスク管理: サプライチェーン全体をデジタルで繋ぎ、モノの流れや在庫状況をリアルタイムに可視化することで、どこかで問題が発生した際に迅速に影響範囲を特定し、代替調達先の検討などの対策を講じることができます。

- 迅速な状況判断と意思決定: 有事の際には、錯綜する情報の中から正確な状況を把握し、迅速に意思決定を下す必要があります。全社的な情報共有基盤が整備されていれば、経営層はリアルタイムのデータに基づいて的確な判断を下し、全社に指示を徹底できます。

コロナ禍の経験からも明らかなように、DXはもはや平時の成長戦略だけでなく、有事に事業を守るための不可欠な備えでもあるのです。

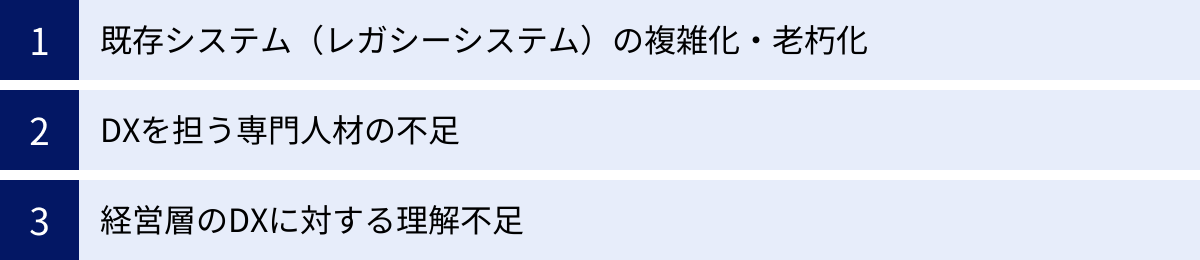

DX化を推進する上での3つの課題

DXが企業にもたらすメリットは大きい一方で、その推進は決して平坦な道のりではありません。多くの企業がDXの重要性を認識しながらも、さまざまな壁に直面しています。ここでは、DXを推進する上で特に大きな障壁となる3つの主要な課題について解説します。

① 既存システム(レガシーシステム)の複雑化・老朽化

DX推進における最大の技術的課題として挙げられるのが、長年企業活動を支えてきた既存の基幹システム、いわゆる「レガシーシステム」の存在です。これは、経済産業省が「2025年の崖」で警鐘を鳴らした問題の核心部分でもあります。

- 技術的負債の蓄積: 多くのレガシーシステムは、数十年前の古い技術基盤の上に構築されています。その後、ビジネス環境の変化に対応するため、場当たり的な改修や機能追加が幾重にも繰り返されてきました。その結果、システム構造は極めて複雑化し、スパゲッティのように絡み合った状態になっています。このような状態は「技術的負債」と呼ばれ、新たな変更を加える際のコストやリスクを増大させます。

- ブラックボックス化: 長年の改修の過程で、システムの仕様書や設計書といったドキュメントが更新されず、現状と乖離しているケースがほとんどです。さらに、開発に携わった担当者が退職・異動してしまったことで、システムの全体像や詳細なロジックを正確に把握している人間が社内に誰もいない「ブラックボックス」状態に陥っています。これにより、システムに手を入れること自体が困難になり、DXの足かせとなります。

- データのサイロ化: レガシーシステムは、多くの場合、事業部門や業務ごとに個別に最適化されて構築されています。その結果、顧客データや販売データ、生産データといった重要な情報が、各システム内に孤立して存在する「データのサイロ化」が発生します。これでは、全社横断でデータを統合・分析し、経営判断に活かすというDXの基本的な活動ができません。

- 最新技術との連携困難: AI、IoT、クラウドといった最新のデジタル技術は、API(Application Programming Interface)などを通じた柔軟なデータ連携を前提としています。しかし、古い設計思想で作られたレガシーシステムは、外部との連携が想定されておらず、データをスムーズに取り出したり、連携させたりすることが非常に困難です。

これらのレガシーシステムをどう扱うか(刷新するのか、延命させるのか)という問題は、DX推進の初期段階で向き合わなければならない、非常に重く、しかし避けては通れない課題です。

② DXを担う専門人材の不足

DXを成功させるためには、デジタル技術とビジネスの両方に精通した専門人材が不可欠です。しかし、こうした人材は社会全体で需要が急増しており、多くの企業が深刻な人材不足に悩んでいます。

- 求められる多様な専門性: DX推進には、単にプログラミングができるITエンジニアだけでは不十分です。

- DXプロデューサー/推進リーダー: 経営層と現場の橋渡し役となり、DX戦略全体を構想・推進する役割。

- データサイエンティスト/アナリスト: 膨大なデータを分析し、ビジネスに有益な知見(インサイト)を抽出する専門家。

- UI/UXデザイナー: 顧客視点で、使いやすく満足度の高いデジタルサービスやアプリケーションを設計する専門家。

- クラウドエンジニア/AIエンジニア: 最新のデジタル技術基盤を設計・構築・運用する専門家。

- ビジネスアーキテクト: ビジネス要件を定義し、それを実現するための業務プロセスやシステム構造を設計する役割。

- 人材獲得競争の激化: 上記のような高度な専門性を持つ人材は、IT業界だけでなく、製造業、金融業、小売業など、あらゆる業界で引く手あまたの状態です。特に優秀な人材は大企業やITメガベンチャーに集中しやすく、中小企業にとっては獲得のハードルが非常に高くなっています。

- 社内育成の難しさ: 外部からの採用が難しい場合、社内での人材育成が選択肢となります。しかし、DX人材の育成には、座学だけでなく、実践的なプロジェクトを通じて経験を積む場が必要です。また、従来の年功序列型の人事制度や評価制度が、新しいスキルを習得しようとする従業員のモチベーションを阻害するケースもあります。リスキリング(学び直し)を促進する文化や制度の整備が追いついていないのが現状です。

この人材不足の問題は、DXの戦略策定から実行、そして定着までのあらゆるフェーズでボトルネックとなり得ます。

③ 経営層のDXに対する理解不足

技術や人材の問題以上に、DX推進の成否を分ける最大の要因は「経営層のコミットメント」であると言っても過言ではありません。経営層がDXの本質を理解せず、適切なリーダーシップを発揮できない場合、DXはほぼ確実に失敗します。

- DXを「IT部門の仕事」と誤解: 経営層がDXを「最新のITツールを導入して業務を効率化すること」程度にしか認識しておらず、「それは情報システム部門の仕事だろう」と現場に丸投げしてしまうケースです。DXは、ビジネスモデルや組織文化の変革を伴う全社的な経営課題であり、経営トップ自らが旗振り役となって推進しなければ、部門間の壁を乗り越えることはできません。

- 短期的なROI(投資対効果)への固執: DXの成果、特に新規ビジネスの創出や企業文化の変革といった本質的な効果は、すぐに現れるとは限りません。中長期的な視点での投資が必要です。しかし、経営層が四半期ごとの業績など短期的な成果ばかりを求め、「すぐに儲からないなら意味がない」と判断してしまうと、DXの取り組みは途中で頓挫してしまいます。失敗を許容し、粘り強く投資を続ける覚悟が求められます。

- 変革への抵抗と現状維持バイアス: DXは、既存の事業や組織構造、業務プロセスを大きく変えることを意味します。これは、これまでそのやり方で成功してきた経営層自身にとって、自己否定にも繋がりかねない痛みや抵抗感を伴います。「今のままでも、まだ大丈夫だ」という現状維持バイアスが働き、変革への意思決定を遅らせてしまうことが、DX推進における最大の障壁の一つです。

これらの課題は相互に関連しており、一つを解決するだけでは不十分です。レガシーシステム、人材、経営マインドという3つの課題に、総合的に取り組んでいく必要があります。

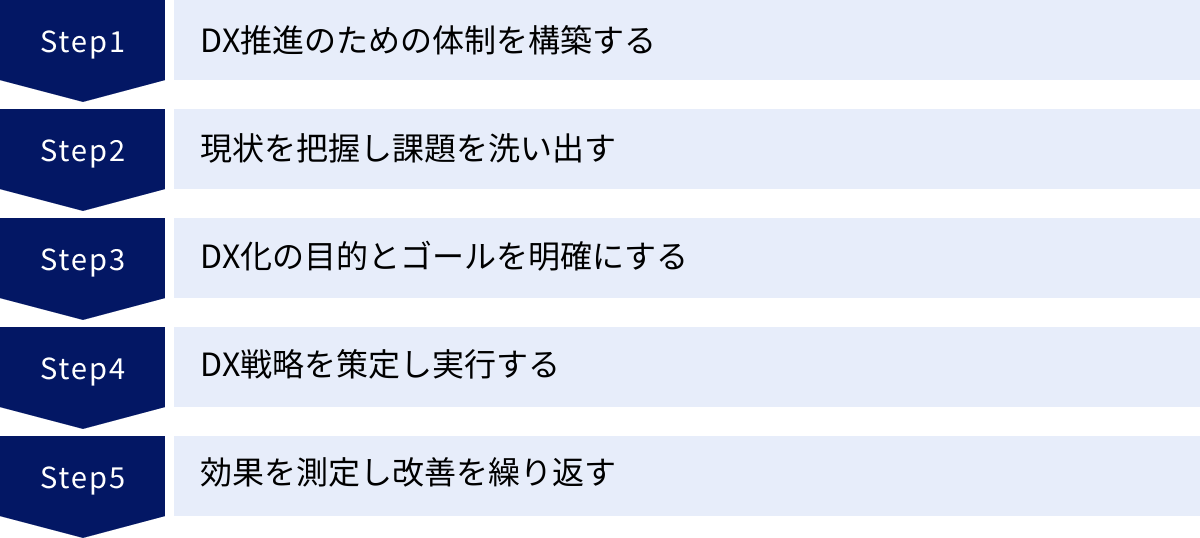

DX化の進め方【5ステップ】

DXは壮大なテーマであり、どこから手をつければ良いか分からなくなりがちです。しかし、成功している企業には、ある程度共通した進め方のパターンがあります。ここでは、DXを計画的かつ着実に推進するための標準的な5つのステップを、具体的なアクションと共に解説します。

① DX推進のための体制を構築する

DXは一部門の努力だけでは成し遂げられません。全社を巻き込むための強力な推進体制を構築することが、全ての始まりとなります。

経営層の強いコミットメントを得る

まず何よりも先に必要なのが、経営トップ(CEO)が「DXを断行する」という強い意志を表明し、全社に示すことです。DXは既存の業務や組織のあり方を根本から変えるため、現場からの抵抗や部門間の対立が必ず発生します。こうした障壁を乗り越えるには、経営トップの強力なリーダーシップとバックアップが不可欠です。

経営層のコミットメントは、単なる精神論ではありません。DX推進に必要な予算の確保、優秀な人材の配置、そして部門間の利害調整といった具体的な権限移譲を伴う必要があります。「DXは最重要の経営課題である」というメッセージを、言葉と行動の両方で示しましょう。

推進部署や担当者を決める

経営トップのコミットメントの下、DXを実質的にリードする専門組織を設置します。この組織は、従来の縦割り構造とは一線を画す必要があります。

- 横断的な推進チームの組成: 情報システム部門のメンバーだけでなく、経営企画、マーケティング、営業、製造、人事など、各事業部門のエース級の人材を巻き込んで、部門横断的なチームを作ることが理想です。これにより、現場のリアルな課題やニーズを吸い上げ、全社的な視点でDX戦略を立案できます。

- CDO(Chief Digital Officer)の設置: 欧米企業では、DX推進の最高責任者としてCDO(最高デジタル責任者)を設置するケースが増えています。CDOは、経営的な視点とデジタル技術への深い知見を併せ持ち、CEOの右腕としてDX戦略全体の策定と実行に責任を持ちます。

- 役割と責任の明確化: 推進チームのメンバーが、本来の業務と兼務する場合でも、DX推進に関する役割、責任範囲、権限を明確に定義することが重要です。これにより、主体性を持って活動に取り組むことができます。

② 現状を把握し課題を洗い出す

推進体制が整ったら、次に自社が置かれている状況を客観的かつ徹底的に分析します。目的地(ゴール)を決める前に、現在地(スタート地点)を正確に知る必要があります。

- As-Is(現状)分析:

- ビジネス: 自社のビジネスモデル、収益構造、強み・弱み(SWOT分析)、競合の動向、顧客からの評価などを整理します。

- 業務プロセス: 各部門の主要な業務プロセスを可視化し、どこに非効率な点、属人化している点、ボトルネックがあるかを洗い出します。

- ITシステム: どのようなシステム(特にレガシーシステム)が存在し、それぞれがどのように連携(あるいはサイロ化)しているか、データの管理状況などを棚卸しします。

- 組織・人材: 組織構造、意思決定プロセス、企業文化、従業員のITスキルレベルなどを評価します。

この分析を通じて、「なぜDXが必要なのか」「どこに最も大きな課題があるのか」という問題意識を、関係者全員で具体的に共有することが重要です。

③ DX化の目的とゴールを明確にする

現状分析で課題が明確になったら、「DXによって、自社はどのような姿になりたいのか」という未来像(To-Beモデル)を描きます。この目的とゴールが、今後の全ての活動の羅針盤となります。

- ビジョンの設定: 「データ活用で世界一の顧客体験を提供する」「生産性を2倍にし、全社員が創造的な仕事に集中できる会社になる」といった、定性的でワクワクするようなDXのビジョンを掲げます。これは、社員の共感と協力を得る上で非常に重要です。

- 具体的な目標(KGI/KPI)の設定: ビジョンを達成するために、測定可能な具体的な目標を設定します。

- KGI(重要目標達成指標): 最終的なゴール。「新規事業による売上〇億円」「顧客解約率を〇%改善」「生産コストを〇%削減」など。

- KPI(重要業績評価指標): KGI達成のための中間指標。「Webサイトからの問い合わせ件数〇件/月」「ペーパーレス化率〇%」「業務自動化による削減時間〇時間/年」など。

目的とゴールは、経営層だけでなく、全社員に分かりやすい言葉で共有し、「自分たちの仕事がDXのどの部分に貢献しているのか」を誰もが理解できる状態を目指します。

④ DX戦略を策定し実行する

目的とゴールが定まったら、それを達成するための具体的な計画、すなわちDX戦略を策定し、いよいよ実行に移します。

必要なツールやシステムを選定する

設定した目標を達成するために、どのようなデジタル技術やツール、システムが必要になるかを検討します。ここで重要なのは、「ツール導入ありき」で考えないことです。あくまでも「目的達成のための最適な手段は何か」という視点で選定します。自社の規模やスキル、予算に合わせて、SaaS(Software as a Service)などのクラウドサービスを積極的に活用するのか、あるいは自社で開発(スクラッチ開発)するのかといった方針も決定します。

スモールスタートで小さく始める

いきなり全社規模で大規模なシステム刷新を行うのは、リスクが非常に高く、失敗の可能性も高まります。そこで有効なのが「スモールスタート」のアプローチです。

- PoC(Proof of Concept: 概念実証): まずは、特定の部署や限定された業務範囲で、新しい技術や手法を試験的に導入してみます。これにより、技術的な実現可能性や導入効果を低コスト・短期間で検証できます。

- アジャイル開発: 最初から完璧なものを目指すのではなく、まずは必要最小限の機能(MVP: Minimum Viable Product)を持ったプロトタイプを迅速に開発し、実際にユーザーに使ってもらいながら、フィードバックを基に改善を繰り返していく手法です。これにより、手戻りを減らし、ユーザーの真のニーズに合ったシステムを構築できます。

⑤ 効果を測定し改善を繰り返す

DXは一度実行したら終わりではありません。市場環境や技術は常に変化するため、継続的な改善が不可欠です。

- 効果測定: ステップ③で設定したKPIが、施策の実行によって実際にどの程度変化したかを定期的に測定・評価します。データに基づいて、施策がうまくいっているのか、いないのかを客観的に判断します。

- PDCA/OODAループの実践:

- PDCA(Plan-Do-Check-Action): 計画、実行、評価、改善のサイクルを回し続ける、継続的改善のフレームワーク。

- OODA(Observe-Orient-Decide-Act): 状況を観察し、方向性を定め、意思決定し、行動するというサイクル。変化の速い状況に、より迅速に対応するためのフレームワーク。

- 成功事例の横展開: スモールスタートで得られた成功体験やノウハウは、積極的に社内で共有し、他の部署や業務にも展開していきます。これにより、DXの取り組みを全社へと広げていきます。

DXは、ゴールに一直線に向かう登山ではなく、地図を頼りに試行錯誤しながら進む冒険のようなものです。この5つのステップを繰り返し回していくことで、企業は着実に変革を遂げていくことができます。

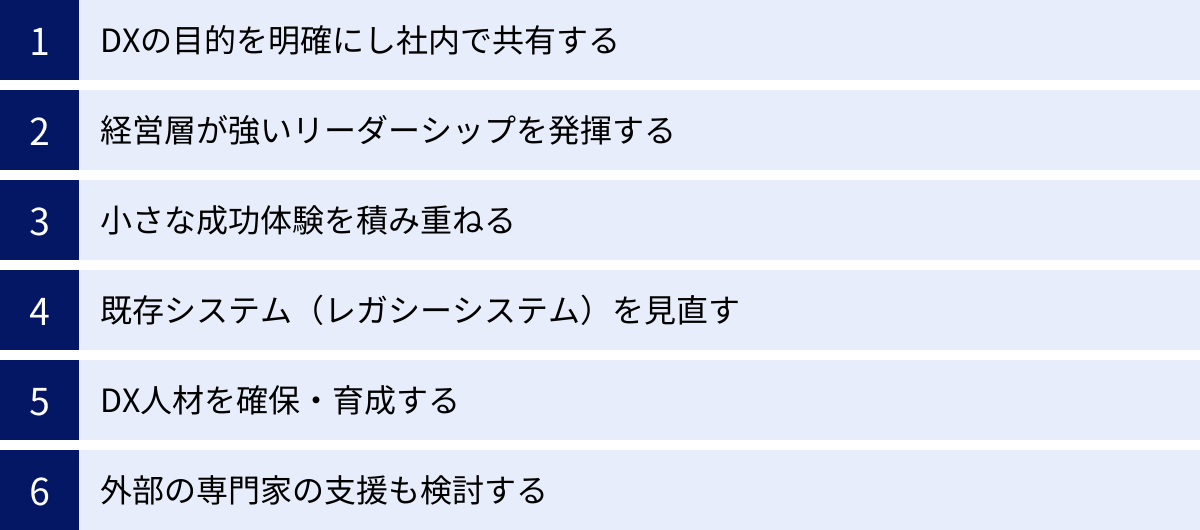

DX化を成功させるためのポイント

DXの進め方に沿ってプロジェクトを推進しても、細かな部分での配慮やマインドセットが欠けていると、思わぬところで頓挫してしまうことがあります。ここでは、DX化の成功確率をさらに高めるための6つの重要なポイントを解説します。

DXの目的を明確にし社内で共有する

これは進め方のステップでも触れましたが、成功のためには何度でも強調すべき最も重要なポイントです。「何のためにDXをやるのか」という目的意識が、経営層から現場の一人ひとりに至るまで、完全に浸透している状態を目指さなければなりません。

目的が曖昧なまま「とりあえずDX」を始めてしまうと、「なぜ今のやり方を変えなければならないのか」「自分には関係ない」といった現場の反発や無関心を招きます。自社の将来像とDXを結びつけ、「この変革は、会社の未来、そして自分たちの未来のために不可欠なのだ」という当事者意識を醸成することが、全社の協力を得るための第一歩です。目的は、朝礼や社内報、経営層からのメッセージなど、あらゆる機会を通じて繰り返し伝え続ける必要があります。

経営層が強いリーダーシップを発揮する

DXは、既存の組織の力学や業務プロセスにメスを入れる、痛みを伴う改革です。部門間の利害が対立したり、短期的に業績が悪化したりする局面も考えられます。そのような時に、経営層がぶれることなく「DXをやり抜く」という強い覚悟を示し、推進チームを擁護し、困難な意思決定を自ら下すことができなければ、改革は前に進みません。

経営層の役割は、号令をかけるだけではありません。自らデジタルツールを使いこなし、データに基づいた議論を主導するなど、自らが変革の体現者となることで、その本気度が全社に伝わり、変革の大きな推進力となります。

小さな成功体験を積み重ねる

大規模な変革に対する人間の心理的な抵抗は大きいものです。最初から大きすぎる目標を掲げると、関係者はプレッシャーに圧倒され、失敗を恐れて動けなくなってしまいます。

そこで重要になるのが、「スモールスタート」で意図的に「小さな成功(スモールウィン)」を創り出すことです。例えば、「ある部署の報告書作成業務を自動化し、月に20時間の工数を削減できた」といった、目に見える具体的な成果を早期に生み出します。

この小さな成功体験は、関係者に「やればできる」という自信と達成感を与えます。また、その成果を社内で共有することで、「うちの部署でもやってみたい」というポジティブな声が上がり始め、DXに対する心理的なハードルを下げ、社内に協力的な雰囲気を醸成する効果があります。この成功の連鎖が、やがて大きな変革のうねりを生み出します。

既存システム(レガシーシステム)を見直す

DXの課題として挙げたレガシーシステムの問題から、目を背けることはできません。レガシーシステムを放置したまま、その上に新しいデジタル技術を継ぎ足しても、根本的な問題解決にはならず、むしろシステムをさらに複雑化させるだけです。

レガシーシステムの刷新(モダナイゼーション)は、DXの土台作りとして不可欠です。これには多大なコストと時間がかかりますが、この投資なくして真のDXは実現しません。全てを一度に刷新するのが難しい場合は、事業への影響が大きい領域から段階的に刷新していく、重要なデータだけでも切り出してデータ連携基盤を構築するなど、現実的なアプローチを検討する必要があります。これは技術的な課題であると同時に、将来への投資を判断する経営マターです。

DX人材を確保・育成する

DXを推進するには、それを担う人材が必要です。しかし、前述の通り、専門人材の獲得競争は激化しています。外部からの採用だけに頼るのではなく、社内での人材育成に本腰を入れて取り組むことが、持続的なDX推進の鍵となります。

- リスキリングの推進: 既存の従業員に対して、デジタル技術やデータ分析に関する学習機会(研修、オンライン講座、資格取得支援など)を提供し、新たなスキルを習得してもらう「リスキリング」を制度として導入します。重要なのは、従業員の自主的な学びに任せるだけでなく、会社として必要なスキルセットを定義し、計画的に育成プログラムを実施することです。

- 実践の場の提供: 学んだ知識を実際の業務で活かす機会がなければ、スキルは定着しません。スモールスタートのプロジェクトに育成対象の社員を積極的にアサインするなど、OJT(On-the-Job Training)を通じて実践経験を積ませる場を用意することが重要です。

- 評価制度の見直し: 新しいスキルを習得し、DXに貢献した社員が正当に評価され、報われるような人事評価制度や報酬制度に見直すことも、学習意欲を高める上で効果的です。

外部の専門家の支援も検討する

DXの全ての領域を自社の人材だけでカバーするのは、多くの場合、現実的ではありません。特に、DXの初期段階で戦略を立案したり、高度な専門技術を導入したりする際には、外部の知見を積極的に活用することも有効な選択肢です。

DXコンサルティングファームやITベンダー、システムインテグレーターなど、様々な専門家が存在します。彼らは、他社での豊富な支援実績から得た知見やノウハウを持っています。

ただし、外部パートナーに丸投げするのは禁物です。あくまでもDXの主体は自社であるという意識を持ち、外部パートナーとは対等な立場で協業し、そのノウハウを自社内に吸収・蓄積していくという姿勢が重要です。外部の力をうまく活用しながら、最終的には自社でDXを推進できる組織能力を高めていくことを目指しましょう。

DX推進に役立つツール・サービスの具体例

DXを具体的に進める上では、様々なデジタルツールやサービスの活用が不可欠です。ここでは、DXの各領域で代表的なツールやサービスをカテゴリ別に紹介します。これらはあくまで一例であり、自社の目的や課題に応じて最適なものを選択することが重要です。

クラウドサービス (IaaS/PaaS/SaaS)

クラウドサービスは、自社でサーバーなどのITインフラを保有・管理することなく、必要な機能をインターネット経由で利用できるサービスです。DXの基盤として、もはや欠かせない存在となっています。

Amazon Web Services (AWS)

Amazonが提供する世界シェアトップクラスのクラウドコンピューティングサービスです。仮想サーバー(EC2)、ストレージ(S3)、データベース(RDS)など、200を超える多種多様なサービスを提供しており、高い柔軟性と拡張性が特徴です。スタートアップから大企業まで、幅広いニーズに対応できます。(参照:アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 公式サイト)

Microsoft Azure

Microsoftが提供するクラウドプラットフォームです。Windows ServerやOffice 365といったMicrosoft製品との親和性が非常に高く、既存のMicrosoft環境を活かしながらクラウドへ移行したい企業にとって有力な選択肢となります。ハイブリッドクラウド構成にも強みを持っています。(参照:日本マイクロソフト株式会社 公式サイト)

Google Cloud Platform (GCP)

Googleが提供するクラウドサービスで、Google検索やYouTubeなどを支える強力なインフラを基盤としています。特に、ビッグデータ解析(BigQuery)やAI・機械学習関連のサービス(AI Platform)に定評があり、データドリブンなDXを目指す企業に適しています。(参照:グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 公式サイト)

AI・IoT関連ツール

データの価値を最大化し、新たなインサイトを得るために、AIやIoT関連のツールは中心的な役割を果たします。

IBM Watson

IBMが開発したAI(コグニティブ・コンピューティング・システム)です。自然言語処理、画像認識、音声認識、感情分析など、多様なAPIが提供されており、これらを組み合わせることで、コールセンターの自動応答や需要予測、医療診断支援など、高度なAIアプリケーションを構築できます。(参照:日本アイ・ビー・エム株式会社 公式サイト)

Google Cloud AI Platform

GCP上で提供される、AI開発・運用のための統合プラットフォームです。データの準備からモデルのトレーニング、デプロイまで、機械学習プロジェクトのライフサイクル全体をサポートします。AutoMLなどの機能により、専門家でなくても高度なAIモデルを構築することが可能です。(参照:グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 公式サイト)

AWS IoT

AWSが提供する、IoTデバイスをクラウドに簡単かつ安全に接続するためのマネージドサービス群です。デバイス管理、データ収集、分析、可視化まで、IoTソリューション構築に必要な機能を包括的に提供しており、スマートファクトリーやコネクテッドカーなどの実現を支援します。(参照:アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 公式サイト)

業務効率化ツール (RPA/チャットツールなど)

日々の業務の生産性を向上させるためのツール群です。DXの第一歩として導入しやすいのが特徴です。

UiPath

世界的に広く利用されているRPA(Robotic Process Automation)ツールの一つです。PC上で行われる定型的な繰り返し作業(データ入力、ファイル操作、システム間連携など)を、ソフトウェアロボットに記憶させて自動化することができます。直感的なインターフェースで、プログラミング知識がなくても開発が可能です。(参照:UiPath株式会社 公式サイト)

Slack

ビジネスコミュニケーションを円滑にするためのチャットツールです。部署やプロジェクトごとに「チャンネル」を作成し、リアルタイムでの情報共有やファイル共有が可能です。様々な外部サービスと連携できるため、コミュニケーションのハブとして機能します。(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン 公式サイト)

Microsoft Teams

Microsoftが提供するコラボレーションプラットフォームです。チャット、Web会議、ファイル共有といった機能に加え、WordやExcel、PowerPointなどのOffice 365アプリとシームレスに連携できるのが最大の強みです。Microsoft製品を主に利用している企業にとって導入しやすいツールです。(参照:日本マイクロソフト株式会社 公式サイト)

データ分析・活用ツール (BI/MAなど)

収集したデータをビジネスの意思決定やマーケティング活動に活かすためのツール群です。

Tableau

BI(ビジネスインテリジェンス)ツールの代表格です。専門家でなくても、ドラッグ&ドロップの直感的な操作で、膨大なデータを分析し、グラフやダッシュボードの形で分かりやすく可視化できます。データに基づいた迅速な意思決定を支援します。(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン 公式サイト)

Salesforce

CRM(顧客関係管理)/SFA(営業支援)プラットフォームのグローバルリーダーです。顧客情報、商談履歴、問い合わせ内容などを一元管理し、営業、マーケティング、カスタマーサービスの各部門で共有・活用することで、顧客一人ひとりに合わせた最適なアプローチを実現します。(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン 公式サイト)

Google Analytics

Googleが提供する無料のWebサイトアクセス解析ツールです。Webサイトを訪れたユーザーの属性、行動、流入経路などを詳細に分析できます。オンラインでの顧客行動を理解し、Webサイトやマーケティング施策を改善するための基本的なツールです。(参照:Google LLC 公式サイト)

セキュリティ対策ツール

DXを推進する上で、サイバーセキュリティ対策は表裏一体の重要な課題です。クラウド利用やリモートワークの拡大に伴い、守るべき領域も広がっています。

CrowdStrike

エンドポイント(PCやサーバーなど)セキュリティの分野で注目されるEDR(Endpoint Detection and Response)ソリューションです。従来のアンチウイルスソフトでは検知が難しい未知のマルウェアや高度なサイバー攻撃をAIで検知・分析し、迅速に対応します。(参照:クラウドストライク合同会社 公式サイト)

Palo Alto Networks

次世代ファイアウォール(NGFW)の分野をリードする企業です。従来のIPアドレスやポート番号だけでなく、アプリケーションやユーザー単位で通信を識別・制御することで、より精度の高いセキュリティを実現します。(参照:パロアルトネットワークス株式会社 公式サイト)

Fortinet

統合脅威管理(UTM)アプライアンス「FortiGate」で知られています。ファイアウォール、VPN、アンチウイルス、不正侵入防御(IPS)など、複数のセキュリティ機能を一台に集約しており、コストを抑えながら包括的なセキュリティ対策を導入したい企業に適しています。(参照:フォーティネットジャパン合同会社 公式サイト)

まとめ

本記事では、DX(デジタルトランスフォーメーション)について、その本質的な定義から、必要とされる背景、具体的な進め方、そして成功のポイントまで、網羅的に解説してきました。

改めて重要な点を要約すると、以下のようになります。

- DXの本質: DXとは、単なるデジタルツールの導入(IT化)ではありません。データとデジタル技術を駆使して、製品、サービス、ビジネスモデル、さらには組織や企業文化までも根本から変革し、激しい市場環境の変化に対応しながら持続的な競争優位性を確立するための、全社的な経営戦略です。

- DXの必要性: 「2025年の崖」に代表されるレガシーシステムの問題、消費行動の変化とデジタルディスラプターの台頭、労働人口の減少といった避けては通れない課題に直面する現代の企業にとって、DXはもはや選択肢ではなく、生き残りのための必須条件となっています。

- 成功への道筋: DXを成功させるためには、場当たり的な取り組みではなく、計画的なアプローチが不可欠です。「①体制構築 → ②現状把握 → ③目的設定 → ④戦略策定・実行 → ⑤効果測定・改善」というステップを着実に踏むことが重要です。

- 成功の鍵: なかでも、経営層の強いリーダーシップとコミットメント、そして「何のためにDXをやるのか」という目的の明確化と全社共有が、成否を分ける最大の鍵となります。また、最初から完璧を目指さず、スモールスタートで小さな成功体験を積み重ね、変革へのモメンタムを醸成していくことも極めて有効です。

DXへの道のりは、決して容易なものではありません。既存のやり方を変えることへの抵抗、短期的な成果が出ないことへの焦り、専門人材の不足など、多くの困難が待ち受けているでしょう。

しかし、これらの困難を乗り越え、DXを成し遂げた先には、生産性の向上や新規ビジネスの創出といった直接的なメリットだけでなく、変化に強く、従業員がやりがいを持って働ける、レジリエント(しなやか)で持続可能な企業へと生まれ変わった自社の姿があるはずです。

この記事が、DXという壮大なテーマに挑むすべての企業の皆様にとって、その第一歩を踏み出すための羅針盤となれば幸いです。