現代のビジネスシーンにおいて、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」と「デジタル化」という言葉を耳にしない日はないでしょう。多くの企業がその重要性を認識し、何らかの形で取り組みを進めています。しかし、この二つの言葉はしばしば混同され、その本質的な違いや関係性が正しく理解されていないケースも少なくありません。

「DXとデジタル化は何が違うのか?」「単にITツールを導入することがDXなのだろうか?」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。この二つの概念を正確に理解することは、自社の進むべき方向性を見定め、真の競争力強化に繋がる変革を成功させるための第一歩です。

本記事では、DXとデジタル化の決定的な違いから、それぞれの正しい定義、そして両者の関係性までを、3つのステップに分けて体系的に解説します。さらに、なぜ今DXが求められているのかという背景、推進するメリット、直面する課題、そして成功に導くための具体的なステップまでを網羅的に掘り下げます。

この記事を読み終える頃には、DXとデジタル化の違いが明確になり、自社が次に何をすべきかについての具体的なヒントを得られるはずです。

目次

DXとデジタル化の決定的な違い

DXとデジタル化は、密接に関連しているものの、その目指すゴールや対象範囲において根本的な違いがあります。この違いを理解することが、DX推進の羅針盤となります。一言で言えば、DXは「ビジネスのあり方そのものを変革すること」であり、デジタル化は「その変革を実現するための手段」に過ぎません。ここでは、両者の決定的な違いを3つの観点から詳しく解説します。

DXは「変革」、デジタル化は「手段」

最も本質的な違いは、その位置づけにあります。

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、その名の通り「変革(Transformation)」そのものを指します。 これは、デジタル技術を駆使して、既存のビジネスモデル、業務プロセス、組織構造、さらには企業文化や顧客との関係性までを根本から作り変え、新たな価値を創造しようとする壮大な取り組みです。単なる業務改善に留まらず、企業の競争優位性を確立するための経営戦略そのものと言えます。

例えば、ある製造業が製品にセンサーを取り付け、稼働データを収集・分析することで、故障を予知してメンテナンスを行う「予知保全サービス」を新たに提供し始めたとします。これは、従来の「モノを売る」ビジネスから、「サービスを提供して継続的な収益を得る(コト売り)」ビジネスへと、ビジネスモデル自体を変革した典型的なDXの例です。

一方、デジタル化は、この壮大な「変革」を達成するための「手段(Tool/Method)」です。具体的には、アナログな情報やプロセスをデジタル技術に置き換えることを指します。例えば、紙の書類をスキャンしてPDF化する、会議を対面からWeb会議システムに切り替える、手作業で行っていたデータ入力をRPA(Robotic Process Automation)で自動化するといった取り組みがデジタル化にあたります。

これらのデジタル化は、業務の効率化やコスト削減に直接的に貢献しますが、それ自体がビジネスモデルの変革をもたらすわけではありません。あくまでDXという大きな目標に向かうための、個別の武器や戦術のようなものです。DXという目的地に到達するために、デジタル化という乗り物や道具をどう活用するかが問われているのです。この「目的」と「手段」の関係性を履き違えてしまうと、「高価なITツールを導入しただけで、何も変わらなかった」という失敗に陥りがちです。

目的の違い:競争優位性の確立 vs 業務効率化

DXとデジタル化は、最終的に目指す「目的」においても明確な違いがあります。

| 比較項目 | DX(デジタルトランスフォーメーション) | デジタル化 |

|---|---|---|

| 主目的 | 競争優位性の確立、新たな価値創造 | 業務効率化、コスト削減 |

| 視点 | 長期的・戦略的 | 短期的・戦術的 |

| ゴール | ビジネスモデルの変革、市場での差別化 | 既存業務の改善、生産性向上 |

| 問い | 「どうすれば新たな価値を生み出せるか?」 | 「どうすれば今の業務を楽にできるか?」 |

DXの究極的な目的は、激変する市場環境の中で企業が生き残り、持続的に成長するための「競争優位性を確立すること」です。 デジタル技術を活用して、これまで不可能だった新しい製品やサービス、ビジネスモデルを創出し、顧客に全く新しい価値を提供することで、競合他社に対する圧倒的な差別化を図ります。これは、会社の未来を左右する長期的かつ戦略的な視点に基づいた取り組みです。

前述の製造業の例で言えば、単に製造ラインを自動化してコストを削減する(業務効率化)だけでなく、「予知保全サービス」という新たな収益源を確立することで、他社にはない付加価値を生み出し、市場での独自のポジションを築いています。これがDXの目指す世界です。

対照的に、デジタル化の主目的は、既存の業務プロセスにおける「業務効率化」や「コスト削減」です。 これは、より短期的かつ戦術的な視点に立った改善活動と言えます。例えば、請求書の発行・送付を手作業からシステム化すれば、作業時間や郵送コストを削減できます。これは非常に重要な取り組みですが、目的はあくまで「既存業務の改善」にあります。

もちろん、業務効率化はDXの過程で得られる重要な成果の一つです。しかし、デジタル化による効率化の先に、「効率化によって生まれたリソース(時間、人材、コスト)を使って、次なる価値創造にどう繋げるか?」という問いを持つことこそが、DXへの道筋となります。デジタル化をゴールと捉えるか、スタートラインと捉えるかで、企業の未来は大きく変わってくるのです。

対象範囲の違い:組織全体 vs 特定の業務プロセス

DXとデジタル化は、その取り組みが影響を及ぼす「対象範囲」においても大きな違いがあります。

DXが対象とする範囲は、非常に広く、企業活動のあらゆる側面を含みます。 これには、個別の業務プロセスだけでなく、以下のような要素がすべて含まれます。

- ビジネスモデル: 収益を生み出す仕組みそのもの

- 製品・サービス: 顧客に提供する価値

- 組織構造: 部門の役割や連携のあり方

- 業務プロセス: 部門を横断した一連の仕事の流れ

- 企業文化・風土: 従業員の意識や行動様式

- 顧客との関係性: マーケティングからサポートまで全ての接点

DXは、これらの要素を個別最適ではなく、全体最適の視点から見直し、デジタルを前提とした新しい姿へと再構築する取り組みです。特定の部署だけで完結することはあり得ず、経営トップの強いリーダーシップのもと、全社一丸となって推進する必要があります。例えば、顧客データを活用した新サービスを開発するには、マーケティング部、営業部、開発部、カスタマーサポート部といった複数の部署が緊密に連携し、データを共有する仕組みと文化が不可欠です。

一方で、デジタル化の対象範囲は、多くの場合、「特定の業務プロセス」や「特定の部署」に限定されます。

- 経理部門における請求書処理の電子化

- 人事部門における勤怠管理システムの導入

- 営業部門におけるSFA(営業支援システム)の活用

- 製造部門における生産ラインのIoT化

これらの取り組みは、それぞれの部署内での生産性を大きく向上させることができます。しかし、その効果が部署内に留まり、全社的な変革に繋がらないケースも少なくありません。例えば、営業部がSFAを導入して顧客情報をデジタル管理しても、そのデータがマーケティング部や開発部と共有されなければ、全社的な顧客理解や製品改善には繋がりません。

このように、デジタル化は「点的・部分的」な改善であるのに対し、DXはそれらの点を繋ぎ合わせて「面的・全体的」な変革を目指すものと言えます。個々のデジタル化(点)を成功させ、それらをいかに連携させて大きな変革(面)に繋げていくか、という視点がDX推進の鍵を握ります。

DX・デジタル化の正しい定義

DXとデジタル化の違いをより深く理解するためには、それぞれの言葉が持つ本来の意味を正確に把握しておくことが不可欠です。特に「デジタル化」という言葉は、文脈によって二つの異なる意味で使われることがあり、この点が混乱を招く一因となっています。ここでは、それぞれの定義を明確にし、混同しやすいポイントを整理します。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授によって提唱された概念で、「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という考え方が原点となっています。

ビジネスの文脈におけるDXの定義として、日本では経済産業省が発表している「DX推進ガイドライン」が広く参照されています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

参照:デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン) Ver. 1.0(経済産業省)

この定義から読み取れる重要なポイントは以下の3つです。

- 目的は「競争上の優位性確立」: 単なるIT化や業務効率化がゴールではなく、市場で勝ち抜くための力をつけることが最終目的です。

- 手段は「データとデジタル技術の活用」: AI、IoT、クラウド、ビッグデータといった最新技術を駆使することが前提となります。

- 変革の対象は「企業活動の全て」: 製品やサービス、ビジネスモデルといった事業の根幹から、業務プロセス、組織、企業文化といった内部の仕組みまで、あらゆるものが変革の対象です。

つまり、DXとは、単にデジタルツールを導入することではなく、デジタルを前提として会社のあり方を根本から見直し、変化に適応し続ける企業へと生まれ変わるための経営改革そのものなのです。これは、技術的な側面だけでなく、経営戦略や組織論、人材育成といった多様な要素が絡み合う、極めて高度で包括的な取り組みと言えます。

デジタル化とは

「デジタル化」という言葉は、DXに比べてより広範な意味で使われます。一般的には、物理的な情報やアナログなプロセスを、コンピュータで扱えるデジタル形式に変換・移行させること全般を指します。

例えば、以下のような活動はすべて「デジタル化」に含まれます。

- 紙の文書をスキャナーで読み取り、PDFファイルとして保存する。

- フィルムカメラで撮影していた写真を、デジタルカメラで撮影するように変える。

- 音楽をカセットテープやCDで聴くのではなく、ストリーミングサービスで聴く。

- 対面で行っていた会議を、Web会議ツールを使ってオンラインで行う。

これらの活動に共通するのは、物理的な制約(場所、時間、モノの劣化など)から解放され、情報の複製、保存、検索、共有が容易になるという点です。デジタル化は、私たちの生活やビジネスの生産性を向上させるための基本的なステップであり、DXを推進する上での大前提となります。データが存在しなければ、データ活用もAIによる分析も成り立たないからです。

しかし、冒頭で述べたように、「デジタル化」という一つの言葉が、実は二つの異なる段階を指して使われることがあり、これがDXとの関係性を複雑に見せています。次項で、この二つの「デジタル化」について詳しく見ていきましょう。

混同しやすい2種類の「デジタル化」

経済産業省の資料などでは、DXに至るプロセスをより明確にするため、「デジタル化」を「デジタイゼーション(Digitization)」と「デジタライゼーション(Digitalization)」という二つの段階に分けて定義しています。この二つを区別して理解することが、自社の現在地を正確に把握し、次のステップに進むために極めて重要です。

| 比較項目 | デジタイゼーション(Digitization) | デジタライゼーション(Digitalization) |

|---|---|---|

| 日本語訳 | (部分的な)デジタル化 | (プロセス全体の)デジタル化 |

| 目的 | アナログ・物理データのデジタルデータ化 | 特定の業務・製造プロセスのデジタル化 |

| 範囲 | 限定的・部分的(モノの置き換え) | 業務プロセス単位(フローの置き換え) |

| 具体例 | ペーパーレス化、ハンコの電子化 | RPA導入、クラウド会計導入 |

| 位置づけ | DXの第1段階 | DXの第2段階 |

デジタイゼーション(Digitization):アナログ情報のデータ化

デジタイゼーションは、アナログで管理されていた情報をデジタル形式に変換(データ化)する、最も初歩的な段階のデジタル化です。「物質的なモノをデジタルに置き換える」プロセスと考えると分かりやすいでしょう。

【デジタイゼーションの具体例】

- ペーパーレス化: 紙の契約書や請求書、報告書などをスキャンしてPDFやWordファイルにし、サーバーやクラウドストレージに保存する。

- ハンコの電子化: 物理的な印鑑による押印プロセスを、電子印鑑や電子署名に置き換える。

- 顧客台帳のデータベース化: 手書きや名刺で管理していた顧客情報を、Excelやスプレッドシートに入力し、データベース化する。

- Web会議の導入: 対面の会議をWeb会議ツールに置き換え、移動時間やコストを削減する。

デジタイゼーションの段階では、業務の進め方そのものが大きく変わるわけではありません。あくまで、これまでアナログで行っていた作業をデジタルツールに置き換えることで、情報の保存性や検索性を高め、物理的な制約を減らすことが主目的です。これはDXに向けた「準備運動」とも言える重要なステップです。

デジタライゼーション(Digitalization):業務プロセスのデジタル化

デジタライゼーションは、デジタイゼーションによってデータ化された情報を活用し、特定の業務プロセス全体をデジタル技術で最適化・自動化する段階です。「個別の業務フローをデジタルで効率化する」プロセスです。

【デジタライゼーションの具体例】

- RPAによる業務自動化: 経理部門で、請求書データ(デジタイゼーション済み)を会計システムへ自動入力するRPAロボットを導入する。

- クラウド会計システムの導入: 請求書発行、入金確認、仕訳、決算書作成までの一連の経理プロセスを、クラウド会計システム上で完結させる。

- SFA/CRMの活用: 営業担当者が入力した商談情報(デジタイゼーション済み)をSFA/CRMで一元管理し、上司が進捗確認や的確なアドバイスを行えるようにする。

- MAツールの導入: Webサイト上の顧客行動データ(デジタイゼーション済み)を基に、MAツールが見込み客の関心度合いに応じて自動でメールを送り分ける。

デジタライゼーションは、単なる情報の置き換えに留まらず、デジタル技術を前提として業務のやり方そのものを見直します。これにより、特定の部門や業務において、生産性の飛躍的な向上やミスの削減といった大きな効果が期待できます。多くの企業が「デジタル化」と言うとき、このデジタライゼーションを指していることが多いです。

このデジタイゼーションとデジタライゼーションという二つのステップを経て初めて、企業は全社的な変革であるDXへと進むことができるのです。

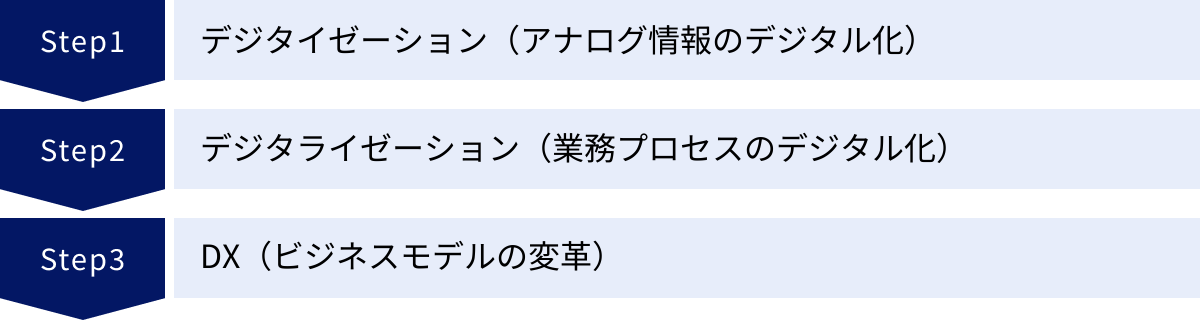

DXとデジタル化の関係性【3つのステップで解説】

DX、デジタライゼーション、デジタイゼーション。これらの概念は独立して存在するのではなく、一つの連続したプロセスとして捉えることが重要です。企業が真のDXを達成するためには、段階的にステップを踏んでいく必要があります。ここでは、その関係性を「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」「DX」という3つのステップで具体的に解説します。このステップを理解することで、自社が今どの段階にいるのか、そして次に何を目指すべきかが明確になります。

ステップ1:デジタイゼーション(アナログ情報のデジタル化)

デジタイゼーションは、DXジャーニーのまさに最初の第一歩です。 この段階では、社内に散在するアナログな情報をデジタルデータに変換することに注力します。DXの目的が「データを活用した変革」である以上、その元となるデータがデジタル形式で存在しなければ、何も始まりません。

【このステップでの主な活動】

- 紙媒体の電子化: 契約書、請求書、稟議書、図面、マニュアルなど、あらゆる紙の書類をスキャンし、検索可能なデータとして保存します。ペーパーレス化はコスト削減だけでなく、情報共有の迅速化やセキュリティ向上にも繋がります。

- コミュニケーションのデジタル化: 会議はWeb会議システムへ、情報共有はビジネスチャットツールへ移行します。これにより、場所や時間に縛られない働き方が可能になります。

- 現場情報のデータ化: 製造業であれば、設備の稼働状況や作業員の動態をセンサーやカメラで収集します。小売業であれば、POSデータだけでなく、顧客の店内での動線データを取得します。

【このステップの重要性】

このステップは、地味で手間がかかる作業に見えるかもしれません。しかし、ここをおろそかにすると、次のステップに進むことはできません。例えば、顧客情報が個々の営業担当者の手帳や名刺ファイルに眠ったままでは、全社的な顧客戦略を立てることは不可能です。まずは、変革の「原材料」となるデータを整備することが、デジタイゼーションの最大の目的であり、重要性です。

【よくある誤解と注意点】

よくある誤解は、「ペーパーレス化=DX達成」と考えてしまうことです。デジタイゼーションはあくまでスタートラインです。ここで満足して歩みを止めてしまうと、単に紙がデータに置き換わっただけで、本質的な業務のやり方は何も変わらないという結果に終わってしまいます。この段階では、「変換したデータを次にどう活かすか?」という視点を常に持ち続けることが重要です。

ステップ2:デジタライゼーション(業務プロセスのデジタル化)

デジタライゼーションは、ステップ1で整備したデジタルデータを活用し、特定の業務プロセスを効率化・自動化する段階です。 ここでは、個別の業務フローに焦点を当て、デジタル技術を前提とした新しいやり方に置き換えていきます。

【このステップでの主な活動】

- 定型業務の自動化: RPA(Robotic Process Automation)を導入し、データ入力や転記、レポート作成といった単純な繰り返し作業を自動化します。これにより、従業員はより付加価値の高い創造的な業務に時間を割けるようになります。

- 情報システム(ITツール)の導入・連携:

- 経理部門: クラウド会計システムを導入し、請求から支払い、会計処理までを一気通貫で行う。

- 営業部門: SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理システム)を導入し、顧客情報や商談プロセスを一元管理・可視化する。

- マーケティング部門: MA(マーケティングオートメーション)ツールを導入し、見込み客の育成を自動化する。

- プロセスの最適化: 複数のシステムをAPI連携させることで、部門間のデータの受け渡しを自動化し、プロセス全体のスピードと精度を向上させます。例えば、MAで獲得した見込み客情報を自動でSFAに登録し、営業担当者に通知するといった連携が考えられます。

【このステップの重要性】

このステップを踏むことで、企業は目に見える形で生産性の向上やコスト削減といった効果を実感できます。 業務の属人化が解消され、標準化が進むことで、業務品質の安定にも繋がります。デジタライゼーションの成功体験は、全社的にDXを推進していく上での大きな推進力となります。

【よくある誤解と注意点】

デジタライゼーションで陥りがちなのが、「部分最適の罠」です。各部署がそれぞれ自部門にとって最適なツールやシステムを導入した結果、全社的に見るとデータが連携されておらず、かえって非効率になってしまう「サイロ化」という問題です。例えば、マーケティング部が使うMAと営業部が使うSFAが連携していなければ、せっかくのデータが分断され、一貫した顧客アプローチができません。この段階から、常に全社的な視点を持ち、将来的なデータ連携を見据えたツール選定やシステム設計を行うことが重要です。

ステップ3:DX(ビジネスモデルの変革)

DXは、これまでの2つのステップを土台として、企業全体のビジネスモデルや組織文化を根本から変革する最終段階です。 デジタライゼーションで最適化された業務プロセスや、部門横断で蓄積・統合されたデータを駆使して、新たな顧客価値や収益源を創出します。

【このステップでの主な活動】

- データ駆動型の意思決定: 勘や経験だけに頼るのではなく、BI(Business Intelligence)ツールなどを活用して客観的なデータに基づいた戦略立案や経営判断を行います。

- 新たなビジネスモデルの創出:

- モノ売りからコト売りへ: 製品の販売だけでなく、製品から得られるデータを活用した保守、コンサルティング、サブスクリプションなどのサービスを提供する。

- プラットフォームビジネス: 自社がハブとなり、複数の企業やユーザーを繋ぐことで新たな価値を生み出すプラットフォームを構築する。

- 顧客体験(CX)の革新: 顧客に関するあらゆるデータを統合・分析し、一人ひとりのニーズに合わせたパーソナライズされた製品やサービス、コミュニケーションを提供する。

- 組織・文化の変革: 変化に迅速に対応できるよう、従来の縦割り組織からアジャイルなプロジェクト型組織へ移行したり、失敗を許容し挑戦を奨励する企業文化を醸成したりします。

【このステップの重要性】

このDXの段階に到達して初めて、企業は持続的な競争優位性を確立し、激しい市場環境の変化を乗り越えて成長し続けることができます。 これはもはや単なるIT活用ではなく、経営そのもののアップデートと言えます。

【DXはゴールではない】

重要なのは、DXは一度達成したら終わりというゴールではなく、継続的なプロセスであるということです。市場や顧客、技術は常に変化し続けます。したがって、企業もまた、常に自らを変革し続けなければなりません。DXとは、この「変化し続ける能力」を企業に実装することに他なりません。デジタイゼーションから始まり、デジタライゼーションを経て、DXという変革のサイクルを回し続けることが、これからの企業に求められる姿なのです。

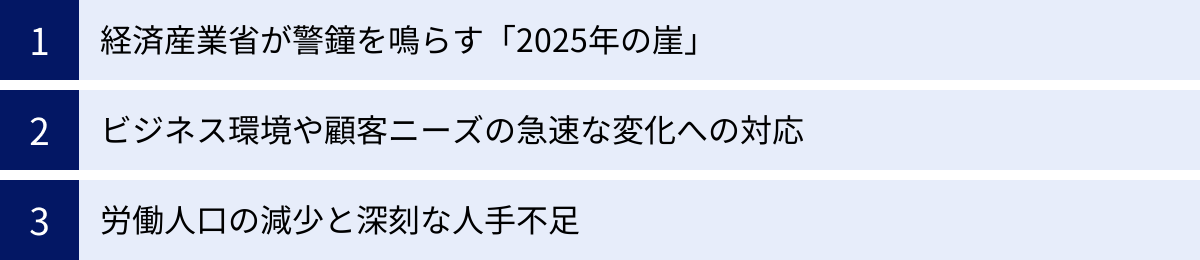

なぜ今、DXの推進が求められているのか

多くの企業がDXの重要性を叫び、その推進に躍起になっているのには、避けては通れない深刻な背景があります。変化の激しい現代において、DXはもはや「やれば有利になる」選択肢ではなく、「やらなければ生き残れない」必須の経営課題となっています。ここでは、DX推進が急務とされる3つの大きな理由を掘り下げていきます。

経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」

DX推進が叫ばれる最大のきっかけの一つが、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で指摘された「2025年の崖」という問題です。これは、多くの日本企業が抱える既存のITシステム(レガシーシステム)に起因する深刻な課題を指しています。

【レガシーシステムが引き起こす問題】

- システムの複雑化・ブラックボックス化: 長年の度重なる改修により、システムが複雑怪奇な「スパゲッティコード」状態になり、全容を把握している技術者が社内に誰もいない。

- データのサイロ化: 事業部ごとにシステムが最適化(縦割り)されているため、全社横断的なデータ活用ができない。

- 維持管理コストの高騰: 古い技術で構築されているため、保守運用に多額のコストがかかり、IT予算の大部分が守りの投資に消えてしまう。

- 技術的負債: 最新のデジタル技術(AI、クラウドなど)との連携が困難で、新しいビジネスの足かせとなる。

- 担い手の引退: システムを支えてきたベテランIT人材が定年退職を迎え、ノウハウが失われる。

経済産業省は、もし企業がこのレガシーシステム問題を放置し、DXを実現できない場合、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があると警告しています。これは、日本全体のGDPの約2%に相当する衝撃的な数字です。

(参照:DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~(経済産業省))

この「崖」を乗り越えるためには、既存のレガシ―システムを刷新し、データを柔軟に活用できるIT基盤へと移行することが不可欠です。この課題認識が、多くの企業にDX推進を強く促す大きな動機となっています。

ビジネス環境や顧客ニーズの急速な変化への対応

現代のビジネス環境は、かつてないスピードと規模で変化しています。こうした変化に迅速に対応できなければ、どれだけ歴史と実績のある企業でも、あっという間に市場から取り残されてしまうリスクがあります。

【主な環境変化の例】

- グローバル化と新規参入者の脅威: デジタル技術は、国境を越えたビジネスを容易にしました。海外の革新的なスタートアップが、突如として既存の市場を破壊する「ディスラプター(破壊者)」として現れることは、もはや珍しくありません。

- デジタルネイティブ世代の台頭: 生まれた時からインターネットやスマートフォンが当たり前の環境で育った世代が、消費者や労働者の中心になりつつあります。彼らは、オンラインで完結するシームレスなサービスや、パーソナライズされた体験を当然のものとして求めます。

- 製品ライフサイクルの短命化: 技術革新のスピードが上がり、次々と新しい製品やサービスが登場するため、一つの製品で長く稼ぎ続けることが難しくなっています。

- 価値観の多様化と「コト消費」へのシフト: 顧客が求める価値は、モノを「所有」することから、サービスを通じて得られる体験や感動、すなわち「コト消費」へと移行しています。これにより、優れた顧客体験(CX:Customer Experience)の提供が、ビジネスの成否を分ける重要な要素となっています。

こうした激しい変化の波に乗りこなし、顧客の新たなニーズを的確に捉えて応え続けるためには、企業自身が変化に柔軟な体質を持つ必要があります。DXは、データを活用して市場や顧客の変化を素早く察知し、アジャイルに製品やサービスを改善・開発していくための経営基盤そのものであり、この不確実性の高い時代を生き抜くための生命線なのです。

労働人口の減少と深刻な人手不足

日本が直面する最も深刻な社会課題の一つが、少子高齢化に伴う労働人口の減少です。総務省の労働力調査によると、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少を続けており、この傾向は今後も続くと予測されています。

(参照:労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果の要約(総務省統計局))

人手不足は、特に中小企業において経営を揺るがしかねない重大な問題です。限られた人材でこれまで通りの、あるいはそれ以上の成果を出すためには、生産性の抜本的な向上が不可欠です。

ここで鍵となるのが、DXです。

- 業務自動化による省人化: RPAやAIといったデジタル技術を活用して、これまで人間が行っていた定型業務や単純作業を自動化することで、人手不足を補うことができます。

- 生産性の向上: デジタルツールを活用して業務プロセスを効率化すれば、一人の従業員が生み出す付加価値を高めることができます。これにより、従業員は単純作業から解放され、より創造的で戦略的な業務に集中できるようになります。

- 属人化の解消とナレッジの継承: ベテラン従業員の持つ知識やノウハウは、企業の貴重な資産です。しかし、それらが個人の頭の中にしかない「暗黙知」の状態では、その人が退職すると失われてしまいます。業務プロセスをデジタル化し、マニュアルやデータを整備することで、こうした「暗黙知」を誰もがアクセスできる「形式知」へと変換し、組織全体の資産として継承していくことが可能になります。

このように、DXは単なる攻めの経営戦略であるだけでなく、人手不足という社会的な課題に対応し、企業の存続基盤を固めるための「守り」の側面も併せ持つ、不可欠な取り組みなのです。

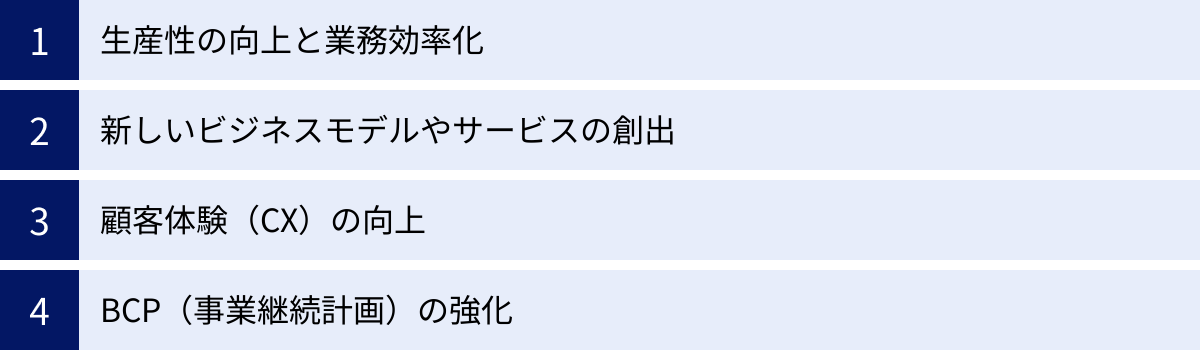

DXを推進する4つのメリット

DXの推進は、多くの困難を伴いますが、それを乗り越えた先には企業を大きく成長させる計り知れないメリットがあります。単なる業務効率化に留まらず、新たなビジネスチャンスの創出や顧客との強固な関係構築など、その効果は多岐にわたります。ここでは、DXを推進することで得られる代表的な4つのメリットを具体的に解説します。

① 生産性の向上と業務効率化

生産性の向上と業務効率化は、DXの取り組みの中で最も早く、そして最も実感しやすいメリットです。 これは主にデジタライゼーションの段階で得られる成果ですが、DX全体の基盤を支える重要な効果となります。

- 定型業務の自動化: RPA(Robotic Process Automation)を導入することで、請求書処理、データ入力、レポート作成といった、ルールが決まっている繰り返し作業をロボットに任せられます。これにより、従業員はミスが発生しやすく時間のかかる作業から解放されます。

- ペーパーレス化の推進: 紙の書類を電子化し、ワークフローシステムを導入することで、印刷、郵送、保管にかかるコストと手間を大幅に削減できます。また、稟議や承認プロセスがオンラインで完結するため、意思決定のスピードが格段に向上します。

- 情報共有の円滑化: ビジネスチャットツールやクラウドストレージ、プロジェクト管理ツールなどを活用することで、部署や場所の壁を越えたリアルタイムな情報共有が可能になります。これにより、無駄な会議やメールのやり取りが減り、コラボレーションが活性化します。

こうした業務効率化によって得られる最大の価値は、「従業員がより付加価値の高い仕事に集中できる時間を創出すること」です。単純作業に費やしていた時間を、顧客との対話、新しい企画の立案、業務改善の検討といった、人間の創造性や思考力が求められる本来の業務に振り向けることができます。これが組織全体の生産性を底上げし、イノベーションの土壌を育むのです。

② 新しいビジネスモデルやサービスの創出

DXの真価が最も発揮されるのが、この「新しいビジネスモデルやサービスの創出」です。 これは、単なる業務改善の延長線上にはなく、デジタル技術とデータを駆使して、これまで存在しなかった価値を市場に提供することを意味します。

- 「モノ売り」から「コト売り」への転換:

- 製造業の例: 建設機械メーカーが、自社の機械にセンサーを取り付けて稼働データを収集・分析。そのデータを基に、故障の予兆を検知して知らせる「予知保全サービス」や、最適な稼働方法を提案する「コンサルティングサービス」をサブスクリプションモデルで提供する。これにより、製品を売り切るビジネスから、顧客と長期的な関係を築き、継続的に収益を上げるビジネスへと転換できます。

- データの新たな収益化:

- 小売業の例: 自社のPOSデータや顧客の購買履歴、ECサイトの閲覧履歴などを統合的に分析し、顧客セグメントごとの需要予測モデルを構築。その知見を、商品を卸しているメーカーに有償で提供し、新たな収益源とする。

- プラットフォームの構築:

- 不動産業の例: 物件情報だけでなく、地域の住みやすさに関する情報(治安、商業施設、口コミなど)や、引越し、インテリア、リフォームといった関連サービスを提供する業者を繋ぐプラットフォームを構築。ユーザーに対してワンストップで住まいに関する価値を提供し、参加する業者から手数料を得るビジネスモデル。

このように、社内に蓄積されたデータを新たな「資産」として捉え直し、それを活用することで、既存事業の枠組みを超えた全く新しいビジネスチャンスが生まれます。 これこそが、競争優位性を確立するDXの核心部分です。

③ 顧客体験(CX)の向上

現代の市場において、製品やサービスの機能・価格だけで差別化を図ることはますます困難になっています。そこで重要になるのが、顧客体験(CX:Customer Experience)です。CXとは、顧客が商品を認知し、検討、購入、利用、アフターサポートに至るまでの一連のプロセスで得られる体験価値の総称です。

DXは、このCXを劇的に向上させる強力な武器となります。

- パーソナライゼーションの実現: CRMやMAツールで管理された顧客の属性情報、購買履歴、Webサイトの行動履歴などを統合的に分析。その顧客が「まさに今、欲しかった」と思えるような商品や情報を、最適なタイミングとチャネル(Web広告、メール、アプリ通知など)で提供します。これにより、顧客は「自分のことをよく理解してくれている」と感じ、企業への信頼と愛着(ロイヤルティ)を高めます。

- シームレスなチャネル連携: 顧客がオンライン(ECサイト、SNS)とオフライン(実店舗)を行き来しても、途切れることのない一貫したサービスを提供します(OMO:Online Merges with Offline)。例えば、ECサイトでカートに入れた商品を、最寄りの店舗で取り置き・試着できるサービスなどが挙げられます。

- 迅速で的確なカスタマーサポート: 問い合わせ履歴や購買データを参照しながら、チャットボットやオペレーターが顧客一人ひとりの状況に合わせた的確なサポートを提供します。これにより、問題解決までの時間が短縮され、顧客満足度が向上します。

優れたCXは、顧客ロイヤルティを高め、リピート購入や口コミ(推奨)を促進し、結果としてLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)の最大化に繋がります。 DXを通じて顧客一人ひとりと向き合うことが、持続的な成長の鍵となるのです。

④ BCP(事業継続計画)の強化

BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)とは、自然災害、パンデミック、大規模なシステム障害、サイバー攻撃といった不測の事態が発生した際に、企業が損害を最小限に抑え、中核となる事業を継続または早期復旧させるための計画です。

DXの推進は、このBCPを強化する上で極めて有効です。

- リモートワーク環境の整備: クラウドベースの業務システムやコミュニケーションツールを導入し、ペーパーレス化を進めることで、従業員はオフィス以外の場所でも通常通り業務を遂行できます。これにより、パンデミックによる出社制限や、地震・台風などで交通機関が麻痺した場合でも、事業を停止させるリスクを大幅に軽減できます。

- データの保護と可用性の確保: 重要な業務データを自社のサーバー(オンプレミス)だけでなく、地理的に離れた場所にある複数のデータセンターを利用するクラウドサービス上にバックアップしておくことで、本社が被災した場合でもデータを失うことなく、事業の早期復旧が可能になります。

- サプライチェーンの可視化: サプライチェーン全体をデジタル化し、部品の在庫状況や物流の進捗をリアルタイムに可視化しておくことで、一部のサプライヤーが被災した場合でも、迅速に代替調達先を探すなどの対応が取りやすくなります。

近年の気候変動による自然災害の激甚化や、地政学的なリスクの高まりを考えると、強固なBCPの構築はすべての企業にとって喫緊の課題です。DXは、企業のレジリエンス(回復力・しなやかさ)を高め、予期せぬ危機に直面した際の事業継続性を担保するための重要な投資と言えるでしょう。

DX推進で直面する課題と注意点

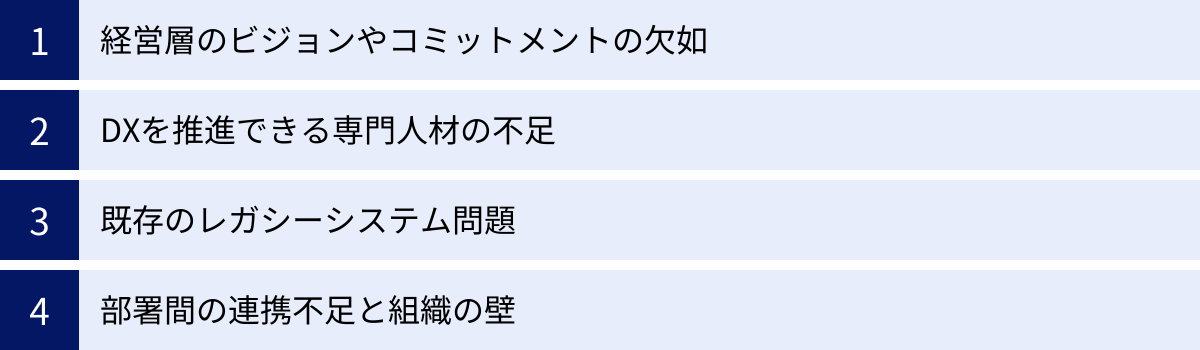

DXがもたらすメリットは大きい一方で、その道のりは決して平坦ではありません。多くの企業がDXの重要性を認識しながらも、さまざまな壁にぶつかり、思うように進んでいないのが実情です。DXを成功に導くためには、これらの課題をあらかじめ理解し、対策を講じることが不可欠です。ここでは、DX推進で直面しがちな代表的な4つの課題と注意点について解説します。

経営層のビジョンやコミットメントの欠如

DX推進における最大の障壁は、技術や人材の問題以前に、経営層の理解と関与の不足にあると言っても過言ではありません。 DXは全社的な「変革」であり、特定の部署だけの取り組みでは決して成功しません。

- 「IT部門への丸投げ」: 経営層がDXを単なるIT化と捉え、「あとはIT部門でうまくやっておいて」と丸投げしてしまうケースは、失敗の典型例です。DXはビジネスモデルそのものを変える経営戦略であり、事業の方向性を決めるのは経営層の役割です。ビジョンなきDXは、高価なツールを導入しただけの「部分最適」に終わり、全社的な成果には繋がりません。

- 短期的な成果の追求: DXの成果、特にビジネスモデルの変革といった大きな効果は、現れるまでに時間がかかります。しかし、短期的な利益を優先するあまり、中長期的な視点での投資判断ができなかったり、すぐに成果が出ないとプロジェクトを中断してしまったりすることがあります。

- コミットメントの不足: DXは、既存の業務プロセスや組織構造の変更を伴うため、現場からの抵抗や反発が起こりがちです。こうした際に、経営層が「DXを断行する」という強い意志(コミットメント)を示し、リーダーシップを発揮して社内の調整や説得に当たらなければ、変革は頓挫してしまいます。

【注意点】

DXを始める前に、経営層自身がDXの本質を深く理解し、「自社はDXによって何を実現したいのか」という明確なビジョンを描き、それを全社に繰り返し発信し続けることが不可欠です。そして、その実現に必要な予算や人材、権限を現場に与えるという具体的なコミットメントが求められます。

DXを推進できる専門人材の不足

DXを具体的に推進していくためには、デジタル技術とビジネスの両方に精通した専門人材が不可欠です。しかし、こうした人材は社会全体で需要が高く、多くの企業で獲得競争が激化しており、深刻な人材不足に陥っています。

【不足しがちなDX人材の例】

- データサイエンティスト: 大量のデータを分析し、ビジネスに有益な知見を抽出する専門家。

- AIエンジニア: AIモデルの開発・実装を担う技術者。

- UI/UXデザイナー: ユーザーにとって使いやすく、満足度の高いサービスやアプリケーションの設計を行う専門家。

- ビジネスアーキテクト: 経営戦略とITを繋ぎ、ビジネス要件を定義してDX全体の設計図を描く役割。

- DXプロデューサー/プロジェクトマネージャー: プロジェクト全体を俯瞰し、関係者を巻き込みながら変革を推進するリーダー。

こうした専門人材を、必要なだけ外部から採用するのは非常に困難です。また、仮に採用できたとしても、自社のビジネスや企業文化を理解し、活躍するまでには時間がかかります。

【注意点】

外部からの採用だけに頼るのではなく、社内人材の育成(リスキリング)にも同時に注力することが極めて重要です。自社の業務に精通した従業員が、新たにデジタルスキルを習得することで、外部人材にはない強みを持ったDX人材へと成長する可能性があります。研修制度の充実や、資格取得支援、OJT(On-the-Job Training)を通じて実践の場を提供するといった、長期的な視点での人材育成戦略が求められます。

既存のレガシーシステム問題

「なぜ今、DXの推進が求められているのか」の項で触れた「2025年の崖」の根源であるレガシーシステムは、DX推進における技術的な最大の障壁です。

- データの分断(サイロ化): 長年にわたり、各部署が個別にシステムを構築してきた結果、顧客データや生産データなどが部署ごとに分断され、全社横断での活用が困難になっています。これでは、DXの肝であるデータ駆動型の経営は実現できません。

- 柔軟性と拡張性の欠如: 古い技術基盤で構築されているため、AIやIoTといった最新のデジタル技術と連携させることが難しく、新しいサービスの開発スピードを著しく阻害します。

- 高額な維持コスト: 複雑化したシステムの保守・運用にIT予算の大部分が費やされ、新たな価値を創造するための「攻めのIT投資」に資金を回せない「技術的負債」の状態に陥っています。

【注意点】

レガシーシステムの刷新は、多大なコストと時間を要する一大プロジェクトです。しかし、この問題から目を背けていては、DXは進みません。まずは自社のシステム全体を可視化・評価し、どのシステムを廃棄・刷新し、どのシステムを維持するのかを判断する仕分け作業が必要です。そして、一度に全てを刷新しようとするのではなく、事業への影響が大きい領域から段階的に新しいシステムへ移行していく(モダナイゼーション)といった、現実的で計画的なアプローチが求められます。

部署間の連携不足と組織の壁

日本の多くの企業に見られる、部門ごとに業務が最適化された「縦割り組織」の構造も、DXを阻む大きな壁となります。

- セクショナリズム: 各部署が自部門の目標達成や利益を最優先するあまり、他部署との連携に非協力的になることがあります。DXの目的である「全体最適」とは真逆のベクトルが働いてしまいます。

- コミュニケーション不足: 部署が違うと、日常的なコミュニケーションが不足しがちです。これにより、互いの業務内容や課題に対する理解が浅くなり、部門をまたがるような新しい取り組みが生まれにくい風土になってしまいます。

- データの囲い込み: 各部署が「自分たちのデータ」を資産として囲い込み、他部署と共有することをためらうケースも少なくありません。データがサイロ化する原因は、システム的な問題だけでなく、こうした組織文化的な問題にも根差しています。

【注意点】

この組織の壁を打ち破るためには、経営トップのリーダーシップのもと、意識的に部門横断的な連携を促す仕組みを作ることが重要です。例えば、事業部門、IT部門、管理部門などからメンバーを集めた「DX推進室」のような専門組織を設置したり、特定の課題解決のために部署の垣根を越えたプロジェクトチームを組成したりする方法が有効です。また、フリーアドレスの導入やコミュニケーションツールを活用して、偶発的な対話が生まれるような環境を整備することも、組織の壁を低くする上で役立ちます。

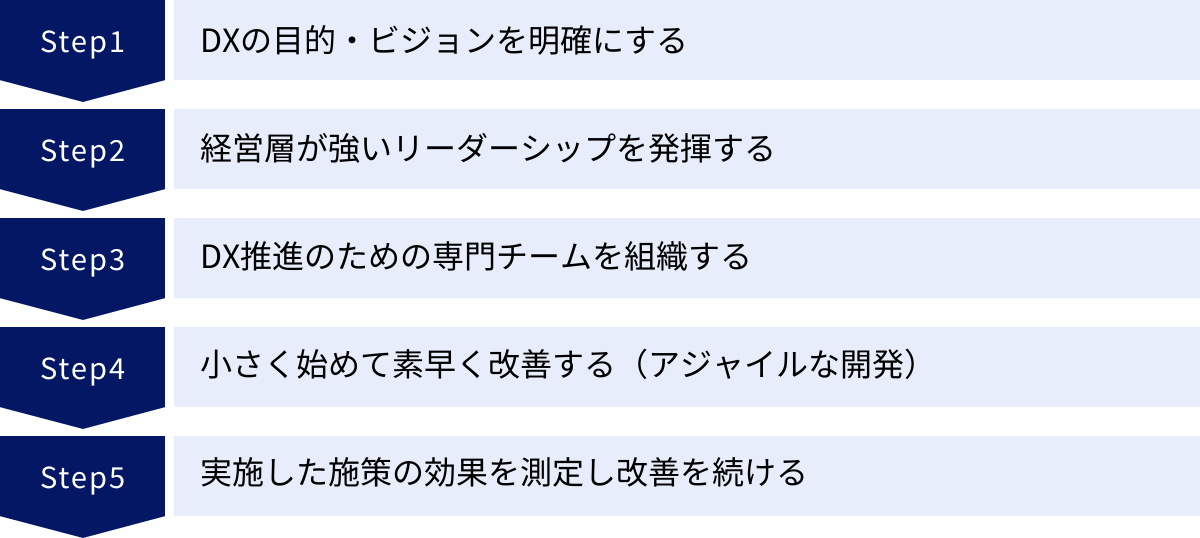

DX推進を成功させるための5つのステップ

DX推進には多くの課題が伴いますが、正しい手順を踏んで計画的に進めることで、成功の確率は格段に高まります。ここでは、DXを構想から実行、改善のフェーズまで導くための、実践的な5つのステップを紹介します。これらのステップは、企業がDXという長い旅路で道に迷わないためのロードマップとなります。

① DXの目的・ビジョンを明確にする

全ての始まりは、「何のためにDXを推進するのか?」という目的(Why)を明確にすることです。目的が曖昧なままでは、関係者の足並みがそろわず、取り組みが途中で頓挫する原因となります。「他社がやっているから」「流行りだから」といった理由で始めるDXは、ほぼ確実に失敗します。

- 現状分析と課題の特定: まずは自社の置かれている状況を客観的に分析します。市場での立ち位置、競合の動向、自社の強み・弱み(SWOT分析など)、顧客からの声、社内の業務課題などを洗い出します。特に、「2025年の崖」に繋がるレガシーシステムの問題や、人手不足といった深刻な課題を直視することが重要です。

- ビジョンの設定: 洗い出した課題を踏まえ、「DXを通じて、自社は3年後、5年後にどのような姿になっていたいのか」という未来像(ビジョン)を描きます。このビジョンは、単なるスローガンではなく、具体的で、従業員がワクワクするような魅力的なものであることが望ましいです。

- (悪い例)「デジタル化を進める」

- (良い例)「データ活用によって顧客一人ひとりに最適な提案を行い、3年後には顧客満足度No.1の企業になる」「予知保全サービスを確立し、5年後にはサービス事業の売上比率を30%に高める」

- 目標の数値化(KPI設定): ビジョンを達成するための具体的な目標を、測定可能な指標(KPI:重要業績評価指標)に落とし込みます。例えば、「ペーパーレス化率80%達成」「リード獲得数前年比150%」「新規サービス契約数〇〇件」など、誰が見ても進捗が分かるように数値で設定します。

この最初のステップで描かれたビジョンと目標が、今後の全ての活動の判断基準となります。

② 経営層が強いリーダーシップを発揮する

明確なビジョンが描けたら、次に不可欠なのが経営層の強力なリーダーシップとコミットメントです。前述の通り、DXは全社を巻き込む経営改革であり、トップのリーダーシップなくしては推進できません。

- ビジョンの社内浸透: 経営トップ自らが、あらゆる機会を通じてDXのビジョンと重要性を自分の言葉で繰り返し全社に発信します。なぜ今、変革が必要なのか、変革によって会社と従業員にどのような未来がもたらされるのかを、情熱を持って語りかけることが、従業員の共感と協力を得る上で不可欠です。

- DX推進体制の構築と権限委譲: DXを強力に推進するための体制(後述の専門チームなど)を構築し、そのチームに対して必要な予算と権限を大胆に与えます。現場の判断でスピーディに物事を進められるようにすることが重要です。

- 変革への抵抗への対処: DXの推進過程では、必ず現状維持を望む抵抗勢力が現れます。業務プロセスの変更や新しいツールの導入に対して、反発や不満の声が上がることもあります。こうした際に、経営層が旗振り役として矢面に立ち、変革を断行する強い意志を示すことで、プロジェクトを前進させることができます。

経営層が「本気である」という姿勢を示すことが、社内の空気を変え、DXを成功に導く最大の駆動力となります。

③ DX推進のための専門チームを組織する

DXは、特定の部署だけで完結するものではありません。事業部門、IT部門、マーケティング部門、管理部門など、社内の各領域からエース級の人材を集めた、部門横断的な専門チームを組織することが極めて有効です。

- チームの役割: この専門チームは、DX戦略の具体的なロードマップ策定、個別プロジェクトの企画・実行支援、進捗管理、部門間の調整役などを担う、DX推進の司令塔となります。

- メンバー構成: ビジネス視点を持つ人材(事業部門)と、技術的知見を持つ人材(IT部門)が核となります。さらに、顧客視点を持つマーケティング担当者や、データ分析の専門家、UI/UXデザイナーなどが加わると、より強力なチームになります。社内に適切な人材がいない場合は、外部のコンサルタントや専門家をアドバイザーとして招聘することも有効な手段です。

- 経営層との連携: 専門チームは、経営層と定期的にコミュニケーションを取り、進捗や課題を直接報告できる体制を築くことが重要です。これにより、経営判断が必要な場面で迅速な意思決定が可能になります。

このチームの存在が、縦割り組織の壁を越えた連携を促進し、全社一丸となったDX推進を可能にします。

④ 小さく始めて素早く改善する(アジャイルな開発)

最初から大規模で完璧なシステムを構築しようとすると、多大な時間とコストがかかる上に、完成した頃にはビジネス環境が変化してしまっているというリスクがあります。そこで推奨されるのが、「小さく始めて、素早く改善を繰り返す」アジャイルなアプローチです。

- PoC(Proof of Concept:概念実証): まずは、影響範囲が限定的な領域で、新しい技術やアイデアが実現可能かどうか、そして効果が見込めそうかを確認するための小規模な実証実験(PoC)を行います。例えば、「特定の一部署だけで新しいRPAツールを試してみる」「一部の顧客を対象に、新しいサービスのプロトタイプを提供してみる」といった形です。

- MVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品): PoCで手応えが得られたら、顧客に価値を提供できる最小限の機能だけを実装した製品(MVP)を開発し、素早く市場に投入します。

- フィードバックと改善のサイクル: MVPを実際にユーザーに使ってもらい、そのフィードバック(意見、利用データなど)を収集・分析します。その結果を基に、改善や機能追加を短いサイクル(例えば1~2週間単位)で繰り返し行っていきます。

このアジャイルなアプローチにより、リスクを最小限に抑えながら、ユーザーの真のニーズに合った製品・サービスを開発することができ、市場の変化にも柔軟に対応することが可能になります。

⑤ 実施した施策の効果を測定し改善を続ける

DXは「やりっぱなし」では意味がありません。実施した施策が当初の目的に対してどれだけの効果を上げたのかを客観的に評価し、その結果に基づいて次のアクションに繋げていく、継続的な改善のサイクル(PDCAサイクル)を回すことが重要です。

- 効果測定: ステップ①で設定したKPIを基に、施策の効果を定期的に測定します。「導入したSFAによって、商談化率が〇%向上したか?」「ペーパーレス化によって、印刷コストと作業時間がどれだけ削減できたか?」などをデータで定量的に評価します。BIツールなどを活用して、これらのデータをダッシュボードで可視化すると、関係者全員が進捗を容易に把握できます。

- 評価と分析: 測定した結果を評価し、目標を達成できた要因、あるいは未達だった原因を分析します。成功要因は他の部署にも展開できないか(横展開)、失敗要因はどうすれば改善できるかを検討します。

- 改善アクション: 分析結果を基に、次の計画(Plan)を立て、改善策を実行(Do)します。このPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを粘り強く回し続けることで、DXの取り組みは徐々に洗練され、より大きな成果へと繋がっていきます。

DXは一度で終わるプロジェクトではなく、終わりなき旅です。この継続的な測定と改善の文化を組織に根付かせることが、変化し続ける時代を生き抜くための真の力となるのです。

DX推進に役立つ代表的なツール

DXを推進する上で、デジタルツールは欠かせない武器となります。ただし重要なのは、ツールの導入自体を目的化しないことです。「自社のどの業務の、どのような課題を解決したいのか」という目的を明確にした上で、最適なツールを選択することが成功の鍵です。ここでは、DXの各領域で活用される代表的なツールをカテゴリ別に紹介します。

SFA/CRM(営業支援/顧客管理)ツール

SFA(Sales Force Automation)とCRM(Customer Relationship Management)は、企業の「顧客」に関する情報を一元管理し、営業活動や顧客との関係構築を支援するツールです。データに基づいた営業戦略の立案や、顧客体験の向上に不可欠です。

- SFA: 営業担当者の活動(商談、訪問、電話など)を記録・管理し、案件の進捗状況や売上予測を可視化します。営業プロセスの標準化や、ナレッジ共有に役立ちます。

- CRM: 顧客の基本情報、購買履歴、問い合わせ履歴などを統合的に管理します。マーケティングやカスタマーサポートなど、営業以外の部門とも顧客情報を共有し、一貫した顧客対応を実現します。

現在では、SFAとCRMの機能は統合されている製品が多くなっています。

Salesforce

Salesforceは、世界No.1のシェアを誇るCRM/SFAプラットフォームです。「Sales Cloud」という製品名でSFA/CRM機能を提供しています。非常に高いカスタマイズ性と拡張性が特徴で、自社の業務プロセスに合わせて柔軟に機能を構築できます。AppExchangeという豊富な連携アプリのマーケットプレイスも強みです。(参照:Salesforce公式サイト)

HubSpot

HubSpotは、マーケティング、セールス、カスタマーサービス、CMS(コンテンツ管理システム)の機能を統合したプラットフォームです。「Sales Hub」がSFA/CRM機能に該当します。「インバウンド」の思想に基づき、顧客にとって価値ある情報を提供することで惹きつけ、関係を構築することに主眼を置いています。 無料で使えるプランがあるのも大きな特徴です。(参照:HubSpot公式サイト)

kintone

サイボウズが提供するkintoneは、プログラミングの知識がなくても、ドラッグ&ドロップの簡単な操作で自社の業務に合わせたアプリケーションを作成できる「ノーコード/ローコード」ツールです。顧客管理や案件管理といったSFA/CRMアプリを自作できるほか、日報管理、タスク管理など、社内のあらゆる業務をシステム化できる柔軟性の高さが魅力です。(参照:kintone公式サイト)

MA(マーケティングオートメーション)ツール

MA(Marketing Automation)は、マーケティング活動、特に見込み客(リード)の獲得から育成(ナーチャリング)までのプロセスを自動化・効率化するツールです。

- 機能: リード情報の一元管理、Webサイト上の行動履歴のトラッキング、メールマーケティングの自動化、リードの関心度を点数化するスコアリングなど。

- 効果: 適切なタイミングで適切なコンテンツを届けることで、リードを効率的に育成し、営業部門へ質の高い商談候補を引き渡すことができます。

Marketo Engage

Adobeが提供するMarketo Engageは、世界的に高い評価を受けているMAツールです。特にBtoBマーケティングに強みを持ち、顧客の行動や属性に応じて複雑なシナリオを設計できるなど、高度で精緻なマーケティング施策を実行できるのが特徴です。Salesforceとの親和性も高いことで知られています。(参照:Adobe Marketo Engage公式サイト)

SATORI

SATORIは、純国産のMAツールです。最大の特徴は、社名や氏名がまだ分からない「匿名の見込み客(アンノウンリード)」に対してアプローチできる機能です。Webサイトに訪問した匿名のユーザーに対してポップアップを表示するなどして、個人情報を獲得する前の段階から積極的にコミュニケーションを図ることができます。(参照:SATORI公式サイト)

b→dash

b→dashは、データの「取得・統合・活用」をワンストップで実現することをコンセプトにしたデータマーケティングプラットフォームです。MA機能に加え、BI、Web接客、広告連携など、マーケティングに必要な機能を幅広く搭載しています。プログラミング不要で様々なデータを扱える手軽さが特徴で、業界業種に特化したテンプレートも用意されています。(参照:b→dash公式サイト)

RPA(業務自動化)ツール

RPA(Robotic Process Automation)は、PC上で行うキーボードやマウスの操作をソフトウェアのロボットに記憶させ、定型的な事務作業を自動化するツールです。主にデジタライゼーションの段階で、業務効率化と生産性向上に大きく貢献します。

- 自動化できる作業例: データ入力・転記、請求書発行、経費精算、競合サイトからの情報収集など。

- 効果: 人手不足の解消、ヒューマンエラーの削減、24時間365日の稼働が可能。

UiPath

UiPathは、世界トップクラスのシェアを持つRPAのリーディングカンパニーです。ドラッグ&ドロップで直感的にロボットを開発できる分かりやすさと、AIなどの最新技術と連携できる高い拡張性を両立しているのが特徴です。個人向けの無料版や豊富な学習コンテンツも提供されています。(参照:UiPath公式サイト)

WinActor

WinActorは、NTTグループが開発した純国産のRPAツールです。国内での導入実績が非常に豊富で、日本語のインターフェースやマニュアル、サポート体制が充実しているため、日本の企業が安心して導入しやすいのが強みです。Windows上のあらゆるアプリケーションの操作を自動化できます。(参照:WinActor公式サイト)

Blue Prism

Blue Prismは、エンタープライズ(大企業)向けRPAの先駆者の一つです。高いセキュリティ、堅牢なガバナンス(統制)、安定性が特徴で、特に金融機関やインフラ企業など、ミッションクリティカルな業務の自動化に適しています。サーバーでロボットを集中管理するアーキテクチャを採用しています。(参照:Blue Prism公式サイト)

BI(データ分析・可視化)ツール

BI(Business Intelligence)ツールは、社内に散在する様々なデータを収集・統合・分析し、その結果をグラフや表、ダッシュボードといった形で分かりやすく可視化するツールです。データに基づいた意思決定(データドリブン)を実現するために不可欠です。

- 連携できるデータ例: 売上データ、顧客データ、Webアクセスログ、生産データ、財務データなど。

- 効果: 経営状況のリアルタイムな把握、問題の早期発見、新たなビジネスチャンスの発見。

Tableau

Tableauは、直感的な操作性と、美しくインタラクティブなビジュアライゼーション(可視化)に定評があるBIツールです。ドラッグ&ドロップでデータを探索的に分析でき、専門家でなくてもインサイトを得やすいのが特徴です。強力なデータ分析機能と美しい表現力を両立しています。(参照:Tableau公式サイト)

Microsoft Power BI

Microsoft Power BIは、Microsoftが提供するBIツールです。ExcelやAzureなど、他のMicrosoft製品との親和性が非常に高く、使い慣れたインターフェースで操作できる点が魅力です。比較的低コストで導入できるため、多くの企業で利用が広がっています。(参照:Microsoft Power BI公式サイト)

Looker Studio

Looker Studio(旧Googleデータポータル)は、Googleが提供する無料のBIツールです。Google AnalyticsやGoogle広告、GoogleスプレッドシートといったGoogle系のサービスとの連携が非常にスムーズなのが最大の特徴です。無料で高機能なレポートやダッシュボードを作成できるため、特にWebマーケティングのデータ可視化に広く利用されています。(参照:Looker Studio公式サイト)

まとめ

本記事では、DXとデジタル化の違い、それぞれの定義、両者の関係性、そしてDX推進の背景から具体的な進め方までを網羅的に解説しました。

最後に、この記事の要点を改めて整理します。

- DXとデジタル化の決定的な違い: DXが「ビジネスモデルや組織の変革」という目的であるのに対し、デジタル化はそれを実現するための手段です。目的は「競争優位性の確立」、対象範囲は「組織全体」に及ぶのがDXであり、「業務効率化」を目的とし「特定の業務プロセス」を対象とするデジタル化とは、その視点とスコープが根本的に異なります。

- DXに至る3つのステップ: 企業の変革は、①デジタイゼーション(アナログ情報のデータ化)、②デジタライゼーション(業務プロセスのデジタル化)、そして③DX(ビジネスモデルの変革)という段階的なプロセスを辿ります。デジタル化はDXを達成するための不可欠な土台であり、両者は切り離せない関係にあります。

- DX推進の必要性: 「2025年の崖」に代表されるレガシーシステム問題、変化の激しいビジネス環境、そして深刻な人手不足といった、企業が避けては通れない課題に対応するため、DXはもはや選択肢ではなく必須の経営戦略となっています。

- DX推進のポイント: 成功の鍵は、①明確なビジョンと目的の設定、②経営層の強いリーダーシップ、③部門横断的な専門チームの組織、④アジャイルな開発アプローチ、⑤継続的な効果測定と改善、という5つのステップを確実に実行することにあります。

DXとは、単に流行りのITツールを導入することではありません。データとデジタル技術を駆使して、顧客や市場の変化に迅速かつ柔軟に対応し、新たな価値を創造し続ける企業へと生まれ変わるための、終わりなき変革の旅です。

その道のりは決して容易ではありませんが、本記事で解説した違いやステップを正しく理解し、自社の現状を把握するところから、その第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。まずは身近な業務の「デジタイゼーション」から始めることが、未来の大きな変革へと繋がっていくはずです。