デジタルトランスフォーメーション(DX)という言葉がビジネスシーンに浸透して久しいですが、その本質を正しく理解し、実践できている企業はまだ多くありません。多くの企業が直面する課題と、その解決策を提示したのが、経済産業省が発表した「DXレポート2」です。

本記事では、この「DXレポート2」に焦点を当て、その核心的なメッセージを徹底的に解説します。初版のDXレポートとの違いから、レポートが指摘する企業の課題、そして私たちが今すぐ取り組むべき具体的なアクションプランまで、網羅的に掘り下げていきます。DXはもはや一部の先進企業だけのものではありません。すべての企業にとって、未来を切り拓くための必須の経営戦略です。この記事を通じて、自社のDX推進のヒントを見つけていただければ幸いです。

目次

DXレポート2とは

DXレポート2(デジタルトランスフォーメーションの加速に向けた研究会の中間報告書)は、2020年12月28日に経済産業省が公表した、企業のDX推進に関する重要な提言書です。これは、2018年に発表され、「2025年の崖」という衝撃的なキーワードで多くの企業に警鐘を鳴らしたDXレポートの続編にあたります。

DXレポート2の最大の目的は、多くの企業が陥りがちな「部分的なデジタル化(デジタイゼーション/デジタライゼーション)で満足してしまい、本質的な企業変革であるDXに至っていない」という現状にメスを入れ、真のDXを加速させるための具体的な方向性を示すことです。特に、新型コロナウイルスの影響で社会全体のデジタル化が急速に進む中、その動きを単なる応急処置で終わらせず、いかにして競争力強化に繋げるかが問われています。レポートは、DXの本質的な理解を促し、成功企業に見られる共通パターンを提示するとともに、企業変革を阻む構造的な課題、特にユーザー企業とベンダー企業の旧来の関係性にも踏み込んでいます。

DXレポート(初版)との違い

DXレポート2を深く理解するためには、まず初版のDXレポートとの関係性を把握することが重要です。初版と2では、指摘する課題のフェーズや提言の焦点が異なります。

| 比較項目 | DXレポート(初版) | DXレポート2 |

|---|---|---|

| 発表年 | 2018年 | 2020年 |

| 主なテーマ | 「2025年の崖」の警告 | DXの本質的な理解と実行の促進 |

| 問題意識 | レガシーシステムの放置による巨大な経済損失リスク | 部分的なデジタル化に留まり、本質的なDXが進まない現状 |

| 焦点 | 「守りのIT」からの脱却の必要性 | 「攻めのDX」への転換と、そのための具体的なアクション |

| 提言の方向性 | 経営層の危機意識の喚起、既存システムの課題解決 | DX成功企業のパターンの提示、企業文化の変革、ベンダーとの新関係構築 |

初版のDXレポートは、いわば「警鐘」の役割を担っていました。多くの日本企業が抱える老朽化・複雑化・ブラックボックス化した基幹システム(レガシーシステム)を放置し続ければ、2025年以降、年間で最大12兆円もの経済損失が生じる可能性があるという「2025年の崖」を提示し、経営層に強烈なインパクトを与えました。このレポートをきっかけに、多くの企業がDXの必要性を認識し、何らかの取り組みを始めたことは大きな成果と言えます。

しかし、その後の企業の動向を調査する中で、新たな課題が浮き彫りになりました。それが、DXレポート2が指摘する中心的な問題です。多くの企業がDXを「古いシステムを新しくすること」や「紙の業務を電子化すること」といった、単なる「デジタル化」として捉えてしまい、ビジネスモデルや組織そのものを変革するという本質的なDXに踏み出せていないという事実です。特に、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、テレワーク導入やオンライン会議システムの導入などが急速に進みましたが、これはあくまで「守り」や「応急処置」としてのデジタル対応であり、新たな価値を創造する「攻め」のDXとは一線を画します。

そこでDXレポート2では、議論のステージを一段引き上げ、「なぜDXが進まないのか」「どうすれば本当に成功するのか」という、より本質的で実践的な問いに答えることを目指しています。初版が「Why(なぜDXが必要か)」を問いかけたのに対し、DXレポート2は「What(DXとは何か)」「How(どう進めるか)」を具体的に示している点が最大の違いです。

DXレポート2の全体像

DXレポート2の全体像は、大きく分けて「現状認識」「課題の深掘り」「アクションプラン」の3つの要素で構成されています。

1. 現状認識:9割以上の企業がDXに未着手、または途上

レポートでは、衝撃的なデータとして、調査対象企業の9割以上がDXにまったく取り組めていないか、散発的な実施に留まっているという事実を突きつけています。多くの企業は、レガシーシステム刷新という「守りのIT投資」に追われたり、一部の部署でツールを導入したりするだけで、「全社的な危機感の共有」や「ビジネスモデルの変革」といったレベルには到達していません。この状態を、レポートは「低位・安定」と表現し、このままではデジタル競争の敗者になるという強い危機感を示しています。

2. 課題の深掘り:DXを阻む3つの壁

なぜDXは進まないのか。レポートはその原因を多角的に分析し、特に以下の3つの壁を指摘しています。

- 意識の壁(マインドセット):経営層がDXをIT部門任せにし、自らの課題として捉えていない。失敗を恐れる文化が、新しい挑戦を妨げている。

- 組織の壁(体制):事業部門とIT部門が分断され、連携が取れていない。縦割り組織が、部門を横断するような変革を阻害している。

- 関係性の壁(ベンダーとの関係):ユーザー企業がITベンダーに開発を「丸投げ」し、自社にノウハウが蓄積されない。ベンダーも言われた通りのシステムを作るだけで、ビジネス変革のパートナーになれていない。

これらの壁は相互に関連し合っており、一つを解決するだけでは不十分です。DXの本質が「企業文化の変革」にあることを、レポートは強く示唆しています。

3. アクションプラン:企業が取るべき具体的な行動

課題を指摘するだけでなく、具体的な処方箋を示しているのがDXレポート2の大きな特徴です。レポートは、企業、特に経営者が主体的に取り組むべきアクションとして、以下のような点を挙げています。

- DX推進指標による自己診断:自社の現在地を客観的に把握する。

- 事業部門主導の体制構築:ビジネス課題を起点としたDXを推進する。

- アジャイルな開発体制への転換:小さく始めて素早く改善を繰り返す。

- ユーザー企業とベンダー企業の共創関係:単なる発注者・受注者から、ビジネス価値を共に創るパートナーへと関係性を再構築する。

これらのアクションは、単なるツールの導入やシステムの刷新といった小手先の対策ではなく、企業のあり方そのものを根本から見直すことを求めています。DXレポート2は、DXが技術の問題ではなく、経営そのものの問題であることを明確に定義し、すべての企業に変革への覚悟を迫る、極めて重要な指針と言えるでしょう。

DXレポート2が発表された背景

DXレポート2が2020年末というタイミングで発表されたのには、無視できない二つの大きな背景が存在します。一つは、2018年の初版DXレポートが投げかけた「2025年の崖」という課題に対する企業の取り組みが十分ではなかったこと。もう一つは、新型コロナウイルスのパンデミックがもたらした、予期せぬ社会・経済環境の激変です。これら二つの要素が絡み合い、日本企業が直面するデジタル化の課題をより一層浮き彫りにしたのです。

DXレポートで指摘された「2025年の崖」

DXレポート2の土台となっているのが、2018年に発表された初版DXレポートで提示された「2025年の崖」という概念です。これは、多くの日本企業が抱えるレガシーシステムが、2025年までに刷新・最適化されない場合、深刻な事態を招くという警告でした。

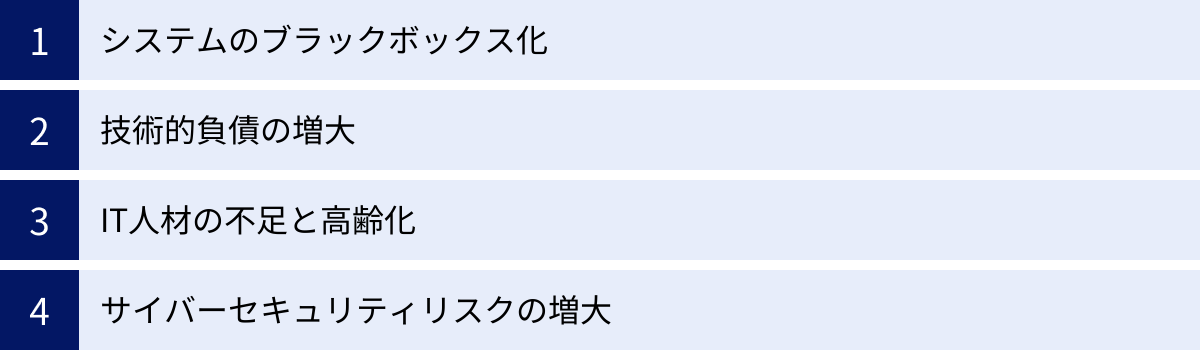

「2025年の崖」を構成する主な問題点

- システムのブラックボックス化:長年の改修を繰り返した結果、システムの全体像を把握できる人材がいなくなり、改修や修正が困難になる。ドキュメントも整備されておらず、まるで「秘伝のタレ」のように、中身がわからないまま運用されている状態。

- 技術的負債の増大:古い技術やアーキテクチャで構築されたシステムは、最新のデジタル技術(クラウド、AI、IoTなど)との連携が難しく、データ活用を阻害する。維持・運用コストばかりがかさみ、新しい価値を生むためのIT投資(攻めのIT投資)に予算を回せなくなる。

- IT人材の不足と高齢化:システムの開発・運用を担ってきたベテランIT人材が2025年頃に相次いで定年退職を迎える。一方で、COBOLなどの古いプログラミング言語を扱える若手人材は少なく、技術の継承が断絶するリスクが高まる。

- サイバーセキュリティリスクの増大:メーカーのサポートが終了した古いシステムを使い続けることは、セキュリティパッチが提供されなくなることを意味し、サイバー攻撃や情報漏洩のリスクが飛躍的に高まる。

経済産業省は、これらの問題が解決されない場合、2025年以降、日本全体で年間最大12兆円の経済損失が生じる可能性があると試算しました。(参照:経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」)これは、国際競争力の低下、新たなビジネスモデルへの対応遅れ、システム障害やデータ滅失といった形で、個々の企業だけでなく日本経済全体に大きなダメージを与えることを意味します。

初版レポートの発表後、多くの企業がこの「2025年の崖」を認識し、基幹システムの刷新を検討し始めました。しかし、その取り組みは、多くの場合「既存システムの延命」や「現行業務をそのまま新しいシステムに移行する」といった範囲に留まりがちでした。レガシーシステム刷新が目的化してしまい、それを通じてビジネスをどう変革するか、という視点が欠けていたのです。この状況が、DXレポート2で指摘される「DXの本質的な理解不足」という新たな課題へと繋がっていきます。

新型コロナウイルスの影響によるデジタル化の加速

「2025年の崖」という内部的な課題認識が進む中で、2020年に世界を襲ったのが新型コロナウイルスのパンデミックでした。これは、企業のデジタル化に対する姿勢を根底から揺さぶる、強力な外部要因となりました。

緊急事態宣言や外出自粛要請により、企業は事業継続のために半ば強制的にデジタル技術の活用を迫られます。

- リモートワークへの移行:オフィスに出社しなくても業務ができるよう、Web会議システム、ビジネスチャットツール、クラウドストレージなどの導入が急速に進みました。

- 非対面・非接触サービスの需要急増:ECサイトでの販売強化、オンラインでの顧客サポート、キャッシュレス決済の導入など、顧客との接点をデジタル化する必要に迫られました。

- サプライチェーンの混乱:国内外の物流が滞る中で、在庫状況や生産計画をリアルタイムで把握し、柔軟に対応するためのデジタル基盤の重要性が再認識されました。

こうした動きは、日本のデジタル化を数年分前倒しで進めたとも言われています。紙の書類にハンコを押すためだけに出社する「ハンコ出社」が社会問題化し、行政手続きのオンライン化なども含め、社会全体でデジタル化の機運が一気に高まりました。

しかし、この急速なデジタル化は、DXレポート2が指摘する問題を逆説的に浮き彫りにする結果となります。多くの企業が導入したのは、あくまで既存の業務を代替するための「守りのデジタル化」でした。Web会議は対面の会議の代替、ECサイトは実店舗の代替であり、これだけでは新たな顧客体験やビジネスモデルを生み出す「攻めのDX」には繋がりません。

むしろ、場当たり的なツール導入によって、かえって業務が複雑化したり、部門間でデータが分断されたりといった新たな問題も生じました。例えば、営業部門は顧客管理にAというツールを、マーケティング部門はBというツールを使い、両者のデータが連携できずに効果的な分析ができない、といったケースです。

このように、コロナ禍は「デジタル化」の必要性を全社的に浸透させた一方で、「デジタル化」と「DX」は本質的に異なるという事実を多くの企業に突きつけました。DXレポート2は、まさにこのタイミングで発表されました。コロナ禍によって生まれたデジタル化への momentum(勢い)を失うことなく、それをいかにして本質的な企業変革、すなわち真のDXへと昇華させていくか。そのための羅針盤として、DXレポート2は極めて重要な役割を担っているのです。

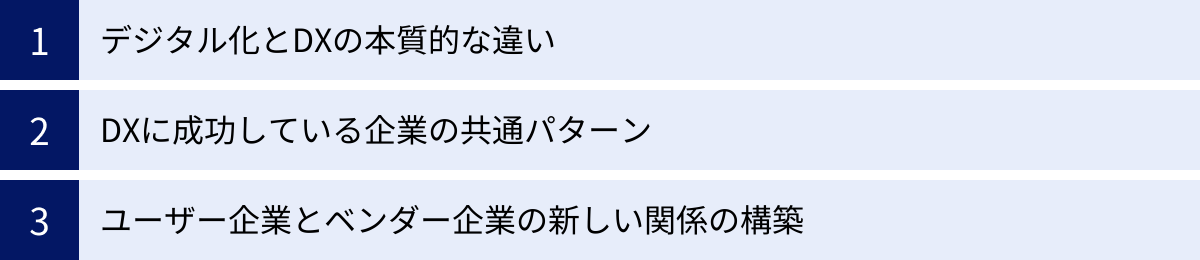

DXレポート2の3つの重要なポイント

DXレポート2は、多くの提言を含んでいますが、その核心は大きく3つのポイントに集約できます。それは、「デジタル化とDXの本質的な違いの明確化」「DXに成功している企業の共通パターンの提示」、そして「ユーザー企業とベンダー企業の新しい関係性の構築」です。これらを正しく理解することが、自社のDXを成功に導くための第一歩となります。

① デジタル化とDXの本質的な違い

DXレポート2が最も強く警鐘を鳴らしているのが、多くの企業が「デジタル化」を「DX」と混同しているという点です。DXの実現には、3つの発展段階があるとされています。

- デジタイゼーション(Digitization)

- 定義:アナログ・物理データをデジタルデータに変換すること。

- 具体例:紙の書類をスキャンしてPDF化する、会議の議事録をWordで作成する、紙のアンケートをExcelに入力する。

- 目的:業務の効率化(ペーパーレス化、情報共有の迅速化など)。

- 位置づけ:DXの入り口。あくまで「部分的な」業務プロセスのデジタル変換に過ぎない。

- デジタライゼーション(Digitalization)

- 定義:個別の業務・製造プロセスそのものをデジタル化すること。

- 具体例:勤怠管理システムを導入してタイムカードを廃止する、経費精算をワークフローシステムで行う、RPA(Robotic Process Automation)を導入して定型作業を自動化する。

- 目的:特定のプロセス全体の効率化・自動化。

- 位置づけ:DXの中間段階。「プロセス全体」の変革であり、デジタイゼーションより一歩進んだ状態。

- デジタルトランスフォーメーション(DX)

- 定義:データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。(参照:経済産業省「DX推進ガイドライン」)

- 具体例:顧客の購買データを分析してパーソナライズされた商品を提案する、工場のセンサーデータから故障を予知してメンテナンスを行う(予知保全)、製品を販売するだけでなく月額課金でサービスとして提供する(サブスクリプションモデルへの転換)。

- 目的:新たな価値の創出と競争優位性の確立。

- 位置づけ:DXの最終ゴール。「ビジネスモデルや組織文化全体」の変革を伴う。

DXレポート2は、日本企業の9割以上がデジタイゼーションやデジタライゼーションの段階に留まっている、あるいはまったく着手できていないと指摘します。Web会議を導入したからDXができた、ペーパーレス化したからDX完了、ではないのです。それらはDXの前提条件ではあっても、ゴールではありません。

真のDXとは、「デジタル技術を使って何をするか」ではなく、「デジタルを前提とした世界で、自社のビジネスをどう変革するか」という視点を持つことです。例えば、ある製造業が、自社の製品にセンサーを取り付け、稼働データを収集するとします。これはデジタイゼーションです。そのデータを活用して、故障の予兆を検知し、壊れる前にメンテナンスサービスを提供するビジネスを始めると、これはデジタライゼーションからDXへの一歩となります。さらに、そのデータを分析し、製品の改善や、顧客の生産性を向上させるコンサルティングサービスを提供するようになれば、それはまさにビジネスモデルの変革、すなわちDXと言えるでしょう。

この本質的な違いを経営層から現場の社員までが共有することが、DX推進の羅針盤となります。

② DXに成功している企業の共通パターン

では、デジタライゼーションの壁を越え、真のDXを成し遂げている企業にはどのような特徴があるのでしょうか。DXレポート2では、DX先進企業へのヒアリングに基づき、その成功パターンを明らかにしています。これは、これからDXに取り組む企業にとって、目指すべき姿を示す貴重なベンチマークとなります。

DX成功企業に見られる共通点

- 明確なビジョンと経営層の強いコミットメント:DXを単なるIT戦略ではなく、経営戦略そのものとして位置づけ、トップが自らの言葉でそのビジョンを語り、変革への強い意志を示しています。必要な予算や人材といったリソースを惜しみなく投入し、時には既存事業とのカニバリゼーション(共食い)も恐れずに変革を断行する覚悟があります。

- 事業部門が主導する推進体制:DXの目的は、あくまでビジネス課題の解決と新たな価値創造です。そのため、IT部門に丸投げするのではなく、顧客や市場を最もよく知る事業部門がオーナーシップを持ってDXを推進しています。IT部門は、事業部門のパートナーとして技術的な実現をサポートする役割を担います。

- アジャイルなマインドセットと開発手法:完璧な計画を立ててから実行するウォーターフォール型のアプローチではなく、「小さく産んで大きく育てる」アジャイルなアプローチを採用しています。PoC(Proof of Concept:概念実証)を繰り返し、顧客からのフィードバックを迅速に反映させながら、仮説検証を繰り返します。失敗は学習の機会と捉え、挑戦を推奨する文化が根付いています。

- 全社的なデータ活用文化の醸成:一部の専門家だけでなく、経営層から現場まで、あらゆる階層の社員がデータに基づいて意思決定を行う文化が定着しています。データを収集・分析するための基盤が整備され、社員がデータを容易に利用できる環境が提供されています。

- 内製化と外部パートナーとの共創:競争力の源泉となるコアな技術やノウハウは自社で開発・運用(内製化)する一方で、それ以外の領域では外部の専門家やスタートアップ企業と積極的に連携し、スピード感を持って新しい技術を取り入れています。外部パートナーを単なる「下請け」ではなく、「価値共創パートナー」として対等な関係を築いています。

これらの共通パターンは、DXが技術の導入だけで達成されるものではなく、ビジョン、組織、プロセス、文化といった企業経営のあらゆる側面に関わる総力戦であることを示しています。

③ ユーザー企業とベンダー企業の新しい関係の構築

DXレポート2が特に問題視し、変革を強く求めているのが、日本のIT業界に根強く残るユーザー企業(発注側)とITベンダー(受注側)の構造的な関係性です。この旧来の関係が、DX推進の大きな足かせになっていると指摘しています。

従来の「発注者 vs 受注者」モデルの問題点

- 丸投げ体質:ユーザー企業が自社の業務内容や課題を十分に整理しないまま、要件定義から開発・運用までをITベンダーに丸投げしてしまう。これにより、ユーザー企業内にはITに関する知見やノウハウが蓄積されず、いつまでもベンダーに依存し続ける「ベンダーロックイン」の状態に陥る。

- 多重下請け構造:元請けのITベンダーが、受注した案件を二次請け、三次請けの企業に再委託する構造。伝言ゲームのように情報が劣化し、品質の低下や責任の所在の曖昧化を招く。また、末端のエンジニアには適切な対価が支払われず、IT業界全体の疲弊に繋がる。

- 硬直的なウォーターフォール開発:最初に全ての要件を厳密に定義し、その通りに開発を進めるウォーターフォールモデルが主流。ビジネス環境の変化に柔軟に対応できず、数年かけて完成したシステムが、完成時点では既に陳腐化しているといった事態も起こり得る。

このような関係性では、変化の激しい時代に対応し、新たな価値を創造するDXを実現することは不可能です。そこでDXレポート2が提言するのが、両者が「価値共創パートナー」へと進化することです。

目指すべき「価値共創パートナー」モデル

- ユーザー企業の主体性:ユーザー企業はDXの主体者として、自社のビジネスをどう変革したいのかというビジョンを明確に持ち、ITベンダーに的確に伝える。自社でもIT人材を育成し、技術を理解した上でベンダーと対等に議論する能力を持つ。

- ベンダー企業の伴走支援:ITベンダーは、単に言われた通りのシステムを作る「御用聞き」から脱却する。ユーザー企業のビジネスに深く入り込み、専門的な知見から積極的に課題解決策や新たなビジネスモデルを提案する「ビジネスパートナー」としての役割を果たす。

- アジャイルな共創開発:ユーザー企業とベンダー企業が一体となったチームを組成し、アジャイル開発の手法を用いて、短いサイクルで試作と改善を繰り返す。ビジネスサイドからのフィードバックを即座に開発に反映させ、共に価値を創り上げていく。

この新しい関係性の構築は、一朝一夕には実現しません。ユーザー企業には「自分たちのビジネスは自分たちで変える」という強い当事者意識が、ベンダー企業には技術力だけでなくビジネスコンサルティング能力が求められます。しかし、この構造的な課題にメスを入れない限り、日本のDXは本格的な離陸ができないというのが、DXレポート2の強いメッセージなのです。

企業が今すぐ取り組むべきアクション

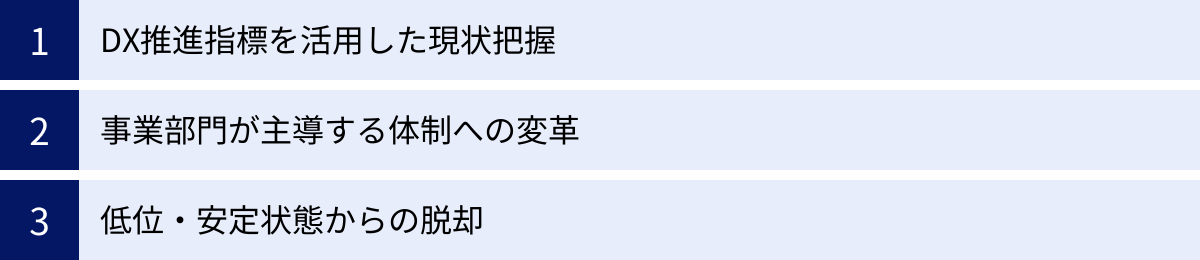

DXレポート2は、課題を指摘するだけでなく、企業がDXの第一歩を踏み出し、そして加速させるための具体的なアクションプランを提示しています。これらは、机上の空論ではなく、多くの企業が実践し、効果を検証できる内容です。特に「DX推進指標による現状把握」「事業部門主導への変革」「低位・安定状態からの脱却」は、すべての企業がまず着手すべき重要なステップです。

DX推進指標を活用した現状把握

DXを闇雲に始めても、成功はおぼつきません。まずは、自社が今どこにいるのか、何が強みで何が課題なのかを客観的に把握する「現在地の確認」が不可欠です。そのための強力なツールとして、経済産業省が提供しているのが「DX推進指標」です。

DX推進指標とは?

DX推進指標は、企業が自社のDXへの取り組み状況を自己診断するためのフレームワークです。経営層や事業部門、IT部門などの関係者が集まり、用意された質問項目に回答していくことで、自社のDXの成熟度を定性的・定量的に可視化できます。この指標は、単なるチェックリストではなく、社内での対話を促し、DXに対する共通認識を醸成するためのコミュニケーションツールとしての役割も持っています。

DX推進指標の構成

この指標は、大きく二つのパートから構成されています。

- 定性指標(DX推進の枠組み):DXを推進する上での体制や仕組みがどの程度整備されているかを評価します。「経営のあり方・ビジョン」「組織・制度」「実行プロセス」など、9つの項目について、6段階の成熟度レベル(レベル0:未着手 〜 レベル5:グローバル市場における競争力を有する)で自己評価します。

- なぜ重要か?:DXの「土台」となる部分です。たとえ最新技術を導入しても、経営ビジョンが曖ーク、組織が縦割りで、挑戦を許容する文化がなければ、DXは進みません。この定性指標によって、自社の「体質」を客観的に見つめ直すことができます。

- 定量指標(DX実現度の指標):DXの取り組みの成果(アウトカム)を測るための指標です。具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定し、その達成度をモニタリングします。指標の例としては、「新規デジタル事業の売上比率」「業務プロセスの自動化率」「顧客エンゲージメント(NPSなど)」などが挙げられます。

- なぜ重要か?:DXの取り組みが、単なる「お題目」で終わっていないか、実際のビジネス成果に繋がっているかを検証するために不可欠です。定量的な目標を設定することで、取り組みの優先順位付けや効果測定が容易になります。

自己診断の進め方と効果

自己診断は、特定の部門だけで行うのではなく、経営層、各事業部門、情報システム部門、人事部門など、部門を横断したメンバーで行うことが極めて重要です。各々の立場から見える景色は異なるため、多様な視点からの意見をぶつけ合うことで、自社のリアルな姿が浮かび上がってきます。

このプロセスを通じて、「経営層はDXに積極的だと思っていたが、現場にはその熱意が全く伝わっていなかった」「事業部門は新しいアイデアを持っているが、IT部門に相談するチャネルがなかった」といった、認識のギャップやコミュニケーションの断絶が明らかになります。この「気づき」こそが、変革の第一歩です。

診断結果は、IPA(情報処理推進機構)が収集・分析するベンチマークデータと比較することもできます。同業種・同規模の他社と比較することで、自社の立ち位置をより客観的に把握し、次なるアクションプランの策定に繋げることができます。

事業部門が主導する体制への変革

従来の日本のIT投資は、情報システム部門が主導するケースがほとんどでした。しかし、DXレポート2は、この「IT部門主導」のモデルからの脱却を強く求めています。真のDXは、ビジネスそのものの変革であり、その主役はIT部門ではなく、顧客や市場と直接向き合っている事業部門でなければならないからです。

なぜIT部門任せではダメなのか?

- 目的のズレ:IT部門は、システムの安定稼働やセキュリティ、コスト削減といった「守りのIT」をミッションとすることが多く、どうしても技術的な視点や効率化が中心になりがちです。一方でDXが目指すのは、新たな顧客価値の創造やビジネスモデルの変革といった「攻めのIT」であり、両者の間には目的意識のギャップが生じやすいのです。

- ビジネス理解の限界:IT部門は、必ずしも各事業のビジネスモデルや顧客の深いニーズ、業界の動向を完全に理解しているわけではありません。そのため、事業部門の課題を的確に捉えたソリューションを企画・立案することが困難な場合があります。

- 当事者意識の欠如:事業部門が「ITのことはよくわからないから」とIT部門に丸投げしてしまうと、完成したシステムが現場の実態に合わず、結局使われないという悲劇が起こりがちです。自らの課題を解決するのは自分たちである、という当事者意識がなければ、変革は成功しません。

事業部門が主導するDX推進体制とは?

事業部門が主導するとは、事業部門がDXの「オーナー」になることを意味します。具体的には、以下のような役割を担います。

- DXの目的・ゴールの設定:「自社のビジネスをどう変えたいのか」「顧客にどのような新しい価値を提供したいのか」というビジョンを描き、DXによって達成すべき目標を具体的に定義します。

- 課題の特定と優先順位付け:現場の業務プロセスや顧客の声の中から、デジタル技術で解決すべき課題を洗い出し、ビジネスインパクトの大きさに基づいて優先順位を決定します。

- 予算の確保と投資判断:DXに必要な予算を自ら確保し、ROI(投資対効果)を見極めながら投資判断を下します。

この体制において、IT部門の役割も大きく変わります。従来の「開発・運用担当」から、事業部門のDXを技術面から支える「信頼できるパートナー」へと変貌を遂げる必要があります。事業部門が描いたビジョンを実現するために、最適な技術を選定したり、実現可能性をアドバイスしたり、アジャイル開発をリードしたりといった、より高度で専門的な役割が求められます。

この変革を実現するためには、事業部門にITの知識を持つ人材(ビジネスとITの橋渡し役となる「DX推進リーダー」など)を配置したり、両部門のメンバーからなる混成チームを組成したりといった組織的な工夫が不可欠です。

低位・安定状態からの脱却

DXレポート2が指摘する、日本企業の9割以上が陥っているとされるのが「低位・安定状態」です。これは、部分的なデジタル化(デジタイゼーション)は行われているものの、それが全社的なビジネス変革に繋がっておらず、ある種の「茹でガエル」のように、現状に安住してしまっている状態を指します。

「低位・安定状態」に陥る企業の典型的な症状

- 「うちはうち、よそはよそ」という内向きな思考で、市場の変化に対する危機感が薄い。

- 短期的なROIを重視するあまり、成果が出るまでに時間がかかるような抜本的な変革への投資をためらう。

- 失敗を極端に恐れる文化があり、前例のない新しい挑戦ができない。

- 既存システムの維持・運用にリソースの大半を割かれ、新しいことに取り組む余力がない。

- Web会議やチャットツールを導入したことで、「うちもDXをやっている」と満足してしまっている。

この状態は、一見すると安定しているように見えますが、デジタル技術によって業界の垣根が崩れ、異業種からの参入が相次ぐ現代においては、極めて危険な状態です。気づいた時には、顧客を奪われ、競争力を完全に失っている可能性があります。

低位・安定状態から脱却するための処方箋

この停滞を打破するには、経営層の強いリーダーシップのもと、意識的な「破壊」と「創造」が必要です。

- 経営層による危機感の共有とビジョンの提示:経営トップが自ら、現状維持のリスクと変革の必要性を社内に繰り返し訴えかけ、会社が目指すべき未来の姿(DXビジョン)を明確に示します。

- 「両利きの経営」の実践:既存事業の深化・効率化(知の深化)と、新規事業の探索・創造(知の探索)を同時に追求します。既存事業の利益を、未来への投資である新規事業に戦略的に配分する仕組みが必要です。

- PoC(概念実証)の積極的な実施:最初から大規模な投資をするのではなく、まずは小さなチームで、新しいアイデアを素早く試すPoCを数多く実施します。PoCの目的は成功することではなく、学ぶことです。失敗から得られた知見を次の挑戦に活かすサイクルを回すことが重要です。

- 失敗を許容する文化の醸成:挑戦的な取り組みには失敗がつきものです。経営層は、失敗を責めるのではなく、挑戦したことを称賛し、そこからの学びを評価する姿勢を示すことで、社員が安心してチャレンジできる心理的安全性(サイコロジカル・セーフティ)の高い組織風土を育む必要があります。

低位・安定状態からの脱却は、痛みを伴う改革です。しかし、この壁を乗り越えなければ、真のDX、そして企業の持続的な成長は実現できないのです。

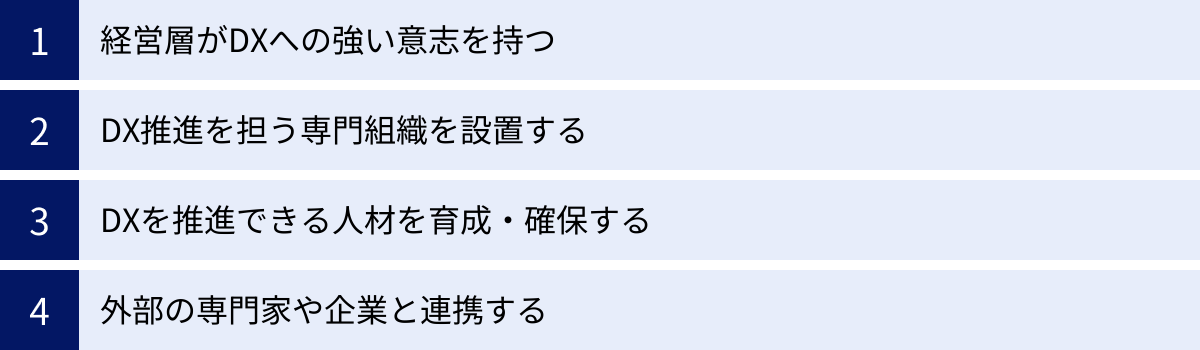

DXを成功に導くための具体的な4つのアクション

DXレポート2が示す課題と方向性を理解した上で、次に取り組むべきは、DXを組織に根付かせ、具体的な成果に繋げるための実践的なアクションです。ここでは、DXを成功に導く上で特に重要となる4つのアクション「経営層の強い意志」「専門組織の設置」「人材の育成・確保」「外部連携」について、その要点を深掘りします。

① 経営層がDXへの強い意志を持つ

DXの成否は、経営層のコミットメントの強さに比例すると言っても過言ではありません。DXは、単なるITツールの導入ではなく、ビジネスモデル、組織、企業文化にまでおよぶ全社的な変革活動です。このような大きな変革は、トップの強力なリーダーシップなしには決して成し遂げられません。

経営層が果たすべき具体的な役割

- DXビジョンの策定と発信:なぜ自社はDXに取り組むのか。DXを通じてどのような会社になりたいのか。その先にある顧客や社会への貢献とは何か。こうした根源的な問いに対する答えを、経営者自身の言葉で、明確かつ情熱的に社内外に語り続ける必要があります。「AIを導入しろ」「クラウド化を進めろ」といったHow(手段)の指示ではなく、「データ活用によって、すべてのお客様にパーソナライズされた最高の体験を届ける会社になる」といったWhy(目的)とWhat(目指す姿)を掲げることが、社員の共感を呼び、変革のエネルギーを生み出します。

- リソースの戦略的配分:DXには、ヒト、モノ、カネといった経営資源の投入が不可欠です。経営層は、DX推進に必要な予算を確保し、適切な人材を配置する責任を負います。特に、短期的な利益には繋がりにくい研究開発的な取り組みや、既存事業とのカニバリゼーションを恐れない非連続的な挑戦に対しても、戦略的な投資を継続する覚悟が求められます。

- 変革の障壁の排除:DXを推進すると、必ずと言っていいほど社内から抵抗勢力が現れます。「今のやり方でうまくいっているのに、なぜ変える必要があるのか」「新しいことは面倒だ」といった声や、既存の権益を守ろうとする部門間の対立などです。経営層は、こうした変革の障壁に対して断固とした姿勢で向き合い、時には人事権の行使も辞さない覚悟で、改革を前に進める「スポンサー」としての役割を担わなければなりません。

- 自らの学習と実践:経営者自身が、最新のデジタル技術やDXの先進事例について学び続け、率先してデジタルツールを活用する姿勢を示すことも重要です。トップが旧態依然とした働き方をしていては、社員に変革を促す説得力がありません。自らがDXの体現者となることで、組織全体の変革マインドを醸成します。

経営層の「本気度」が伝わって初めて、組織は一枚岩となってDXという困難な航海に乗り出すことができるのです。

② DX推進を担う専門組織を設置する

経営層の強い意志を具体的なアクションに落とし込み、全社的なDXを牽引していくためには、専門の推進組織の設置が極めて有効です。この組織は、各部門の利害を超えた全社最適の視点から、DX戦略の立案と実行を担う司令塔の役割を果たします。

DX推進組織の主な役割

- 全社DX戦略の策定:経営ビジョンに基づき、具体的なDX戦略とロードマップを描きます。どの領域からDXに着手し、どのような成果を目指すのか、優先順位を明確にします。

- 各事業部門のDX支援:各事業部門が抱える課題をヒアリングし、DXによる解決策を共に考え、実行をサポートします。技術的なアドバイスや、PoCの企画・運営支援など、ハンズオンでの伴走が求められます。

- 全社横断プロジェクトの推進:特定の部門だけでは解決できない、全社共通の基盤構築(データ分析基盤など)や、部門横断的な業務プロセスの改革といったプロジェクトを主導します。

- DX人材の育成と知見の共有:社内のDX人材育成プログラムを企画・運営したり、各部門で得られた成功事例や失敗から得た学び(ナレッジ)を全社に共有し、組織全体のDX能力を底上げしたりします。

組織の形態と配置

DX推進組織の形態は、企業の規模や文化によって様々ですが、一般的には以下のようなパターンが考えられます。

- 社長直下型:社長直轄の組織とすることで、強力な権限を持ち、迅速な意思決定が可能になります。全社的な変革をトップダウンで強力に推進したい場合に有効です。

- CDO/CIO配下型:CDO(Chief Digital Officer)やCIO(Chief Information Officer)といったDX担当役員の配下に設置する形態です。経営戦略とIT戦略を密接に連携させやすい利点があります。

- 事業部門横断型:各事業部門から選抜されたメンバーで構成される、バーチャルなチームです。現場のニーズを吸い上げやすく、ボトムアップでの変革を促したい場合に適しています。

重要なのは、この組織が単なる「IT導入部隊」ではなく、ビジネスとテクノロジーの両方を理解し、社内を巻き込みながら変革をドライブする「触媒」としての役割を担うことです。そのため、メンバーには、技術的な専門知識だけでなく、ビジネス構想力、プロジェクトマネジメント能力、コミュニケーション能力といった多様なスキルが求められます。

③ DXを推進できる人材を育成・確保する

DXの成否を分ける最大の要因は「人材」です。どんなに優れた戦略や最新のテクノロジーがあっても、それを使いこなし、価値を創造できる人材がいなければ、DXは絵に描いた餅に終わってしまいます。多くの企業でDXが進まない最大のボトルネックは、このDX人材の不足にあります。

求められるDX人材像

DXを推進するためには、多様なスキルを持つ人材が必要です。経済産業省が策定した「デジタルスキル標準(DSS)」などを参考に、自社に必要な人材像を定義すると良いでしょう。代表的な職種としては、以下のようなものが挙げられます。

- ビジネスアーキテクト:DXの目的を設定し、ビジネスモデルや業務プロセスの変革をデザインする。

- プロダクトマネージャー:提供するデジタル製品・サービスの責任者として、開発からマーケティングまでを統括する。

- データサイエンティスト:大量のデータを分析し、ビジネスに有益な知見を抽出する。

- UI/UXデザイナー:ユーザーにとって使いやすく、満足度の高いデジタル体験を設計する。

- クラウドエンジニア/ソフトウェアエンジニア:実際にシステムやアプリケーションを設計・開発する。

人材育成・確保のデュアルアプローチ

DX人材の不足を解消するには、「外部からの採用」と「内部での育成(リスキリング)」の両輪でアプローチすることが不可欠です。

- 外部採用:データサイエンティストなど、高度な専門性を持つ人材は、外部からの採用が即効性のある手段となります。競争が激しいため、魅力的な処遇や働きがいのある環境を整備することが重要です。

- 内部育成(リスキリング):自社のビジネスや業務に精通した既存社員に、デジタルスキルを再教育する「リスキリング」は、DX人材を安定的に確保するための根幹となる取り組みです。研修プログラムの提供、資格取得支援、OJT(On-the-Job Training)などを通じて、社員の学び直しを全社的に支援します。特に、全社員のデジタルリテラシーを底上げする基礎的な教育は、DX推進の土壌を耕す上で欠かせません。

人材育成は、一朝一夕に成果が出るものではありません。長期的な視点に立ち、社員一人ひとりのキャリアプランと連携させながら、継続的に投資していくことが成功の鍵となります。

④ 外部の専門家や企業と連携する

DXに必要なすべての技術やノウハウを自社だけで賄うことは、現実的ではありません。特に、変化の速いデジタル技術の領域では、自前主義に固執すると、かえってスピード感を失い、競争から取り残されるリスクがあります。そこで重要になるのが、外部の知見を積極的に活用するオープンイノベーションの考え方です。

連携すべきパートナー

- ITベンダー/コンサルティングファーム:DXレポート2で指摘されたように、従来の「丸投げ」関係から脱却し、ビジネス価値を共に創り出す「価値共創パートナー」として連携します。自社のDXビジョンを共有し、アジャイル開発などで一体となってプロジェクトを推進できるパートナーを選ぶことが重要です。

- スタートアップ企業:特定の領域で尖った技術や革新的なアイデアを持つスタートアップ企業との連携(協業、出資、M&Aなど)は、大企業に不足しがちなスピード感や新しい発想を取り込む上で非常に有効です。

- 大学・研究機関:AIやブロックチェーンといった最先端技術の基礎研究や、将来の技術トレンドに関する知見を得るために、大学や公的研究機関との共同研究も有効な選択肢となります。

外部連携を成功させるポイント

外部連携は、単なる「外注」や「丸投げ」とは一線を画します。成功の鍵は、自社が主体性を失わないことです。外部パートナーに依存するのではなく、連携を通じて彼らの持つ専門知識やノウハウを吸収し、自社内に知見として蓄積していく姿勢が不可欠です。最終的には、競争力の源泉となるコア部分は自社で担える(内製化できる)体制を目指すことが理想です。

外部の力を借りて時間を買い、自社の能力を高めていく。この戦略的なパートナーシップこそが、DXの成功確率を大きく引き上げるのです。

DXレポートシリーズの変遷

DXレポート2は、単独で存在するものではなく、経済産業省が継続的に発信してきたDX推進に関する一連の提言の中に位置づけられます。2018年の初版から始まり、2.1(追補版)、2.2と続くレポートシリーズの変遷を理解することで、日本のDXに関する議論がどのように深化し、焦点が移り変わってきたかを把握できます。

| レポート名 | 発表年 | 主なテーマ・キーワード | 提言の核心 |

|---|---|---|---|

| DXレポート | 2018年 | 2025年の崖、レガシーシステム、技術的負債 | レガシーシステムを放置すれば巨大な経済損失を招く。経営者は危機感を持つべき。 |

| DXレポート2 | 2020年 | DXの本質、低位・安定状態、ユーザー企業とベンダーの新関係 | 部分的なデジタル化で満足せず、ビジネスモデルや企業文化の変革を伴う真のDXを目指せ。 |

| DXレポート2.1 | 2021年 | 二項対立の克服、両利きの経営、デジタル産業の創出 | DXを加速するには、守りと攻め、既存と新規といった対立構造を乗り越える必要がある。 |

| DXレポート2.2 | 2022年 | デジタルスキル標準(DSS)、人材の育成・確保、個人の学び | DX推進の最大のボトルネックは人材。スキルを可視化し、個人の主体的な学びを促す環境を整えよ。 |

DXレポート(2018年)

すべての始まりとなったのが、2018年9月に発表された初版の「DXレポート」です。このレポートの最大の功績は、「2025年の崖」という衝撃的な言葉で、日本企業が抱えるITシステムの深刻な問題を可視化し、経営層に強烈な危機感を植え付けたことです。

長年にわたり改修が繰り返され、複雑化・ブラックボックス化したレガシーシステムは、もはや企業の成長を支えるどころか、足かせ(技術的負債)となっています。これを放置すれば、データ活用が進まず、新たなデジタルサービスに対応できないばかりか、維持管理コストの増大、セキュリティリスクの増大、システム障害の頻発といった問題を引き起こし、2025年以降に年間最大12兆円の経済損失をもたらす可能性があると警告しました。

このレポートは、DXを「IT部門の問題」から「経営の問題」へと引き上げるきっかけとなり、多くの企業がDXの必要性を認識する契機となりました。いわば、日本のDX元年に狼煙を上げたレポートと言えます。

DXレポート2(2020年)

初版レポートから2年後、コロナ禍の真っ只中である2020年12月に発表されたのが、本記事で詳説してきた「DXレポート2」です。初版が「Why(なぜDXか)」を問いかけたのに対し、DXレポート2は「What(DXの本質は何か)」と「How(どう進めるか)」に焦点を当てています。

初版を受けて多くの企業がDXに取り組み始めたものの、その実態は単なるレガシーシステム刷新や部分的なデジタル化に留まっているケースが多いという問題意識から出発しています。そこで、DXの本質が「ビジネスモデルや企業文化の変革」にあることを改めて定義し、多くの企業が陥っている「低位・安定状態」からの脱却を促しました。

また、DXが進まない構造的な要因として、ユーザー企業とITベンダーの旧来の「丸投げ」関係にメスを入れ、「価値共創パートナー」への変革を提言した点も大きな特徴です。DXを次のステージに進めるための、より実践的な羅針盤としての役割を担っています。

DXレポート2.1(追補版)(2021年)

DXレポート2から約1年後の2021年8月に、追補版として「DXレポート2.1」が発表されました。このレポートでは、DXをさらに加速させるための重要なコンセプトとして「二項対立の克服」が掲げられています。

多くの企業では、以下のような二項対立の構造がDXの推進を阻害していると指摘します。

- 経営 vs 現場

- ビジネス部門 vs IT部門

- ユーザー企業 vs ベンダー企業

- 守りのIT(既存システムの維持) vs 攻めのIT(新規開発)

これらの対立を乗り越え、一体となって変革に取り組む必要性を説いています。特に、既存事業の効率化(守り)と新規事業の創造(攻め)を同時に追求する「両利きの経営」の重要性を強調し、企業が自己変革能力を高め、新たなデジタル産業を創出していくことへの期待が示されました。DXの取り組みを、個社の変革から産業全体の変革へと広げる視点を提供したレポートです。

DXレポート2.2(2022年)

そして、2022年7月に発表されたのが「DXレポート2.2」です。ここでの最大のテーマは、DX推進における最大のボトルネックである「人材」です。

DXを担う人材に求められるスキルを定義・可視化するための「デジタルスキル標準(DSS)」を提示し、これを活用して企業が戦略的に人材育成・確保に取り組むことを促しています。DSSは、DXを推進する人材の役割(ロール)と、それぞれに求められるスキルを体系的に整理したもので、企業は自社のDX戦略に必要な人材像を明確にし、育成計画を立てやすくなります。

また、企業が研修などを提供するだけでなく、社員一人ひとりが自律的に学ぶ文化を醸成することの重要性も強調されています。個人のキャリアオーナーシップを尊重し、学びたい人が学べる機会と環境を提供することが、結果的に組織全体の能力向上に繋がるというメッセージです。

このように、DXレポートシリーズは、「危機意識の喚起」から「本質の定義」「推進体制の構築」、そして「人材育成」へと、議論を具体的に深化させてきました。これらのレポートを時系列で読み解くことで、自社が今どのフェーズの課題に直面しているのかを客観的に捉え、次の一手を考える上で大きな助けとなるでしょう。

まとめ

本記事では、経済産業省が発表した「DXレポート2」を中心に、その背景、核心的なメッセージ、そして企業が取るべき具体的なアクションについて、網羅的に解説してきました。

DXレポート2が突きつけたのは、「多くの企業は、部分的なデジタル化で満足してしまい、本質的な企業変革であるDXに到達できていない」という厳しい現実です。Web会議システムの導入やペーパーレス化といった「デジタイゼーション」は、DXの入り口に過ぎません。レポートが真に問うているのは、デジタルを前提とした世界で、自社のビジネスモデル、組織、そして文化そのものをいかに変革し、新たな価値を創造していくかという、より根源的な経営課題です。

その実現のために、レポートは数多くの具体的な指針を示しています。

- 「2025年の崖」とコロナ禍という二つの背景を認識し、変革への強い危機感を持つこと。

- DX成功企業に共通する、経営層の強いコミットメントや事業部門主導の推進体制、アジャイルなマインドセットを自社に取り入れること。

- 従来の「丸投げ」体質から脱却し、ITベンダーと「価値共創パートナー」としての新しい関係を築くこと。

- 「DX推進指標」で自社の現在地を客観的に把握し、「低位・安定状態」からの脱却を図ること。

- DX推進のエンジンとなる専門組織を設置し、人材を育成・確保し、外部の知見を積極的に活用すること。

これらのアクションは、決して簡単なものではありません。時には、既存の成功体験を否定し、痛みを伴う改革を進める覚悟も必要です。しかし、変化の激しい現代において、現状維持は緩やかな衰退を意味します。DXレポート2は、その厳しい現実から目をそらさず、未来を切り拓くための具体的な道筋を示してくれています。

DXは、一部の専門家やIT部門だけが進めるプロジェクトではありません。経営層から現場の一人ひとりまで、全社員が「自分ごと」として捉え、会社の未来を共に創り上げていく継続的な変革の旅です。この記事が、その旅を始める、あるいは加速させるための一助となれば幸いです。変化を恐れず、挑戦し続ける企業だけが、これからの時代を生き抜くことができるのです。