現代のビジネス環境は、デジタル技術の進化によって絶えず変化しています。この変化に対応し、企業が競争力を維持・強化していくために不可欠な取り組みが「DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。しかし、多くの日本企業がDX推進において深刻な課題を抱えています。

この状況に警鐘を鳴らし、日本企業が進むべき道を示したのが、経済産業省が公表した「DXレポート」です。このレポートでは、特に「2025年の崖」という衝撃的な言葉を用いて、現状維持のリスクを強く訴えかけています。

「2025年の崖」とは、一体何を指すのでしょうか。なぜ多くの企業がこの崖の淵に立たされているのでしょうか。そして、この危機を乗り越えるために、企業は何をすべきなのでしょうか。

この記事では、DXレポートで指摘されている核心的な問題点と、その解決策を分かりやすく解説します。DXレポートの要点を時系列で整理し、「2025年の崖」がもたらす重大な影響、そして企業が今すぐ取り組むべき具体的な対策まで、網羅的に掘り下げていきます。自社の未来を考えるすべてのビジネスパーソンにとって、必見の内容です。

目次

DXレポートとは

DXレポートとは、正式名称を「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)と研究会による報告書」といい、2018年9月に経済産業省が発表した、日本企業のDX推進に関する課題と対策をまとめた報告書です。このレポートは、日本企業が直面しているデジタル化の遅れに強い危機感を示し、特に「2025年の崖」という象徴的な言葉で、このままでは深刻な経済損失を招く危険性があると警鐘を鳴らしたことで、産業界に大きなインパクトを与えました。

まず、DXレポートを理解する上で欠かせない「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の定義から確認しましょう。経済産業省の「DX推進ガイドライン」では、DXを次のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

(参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)Ver. 1.0」)

ここで重要なのは、DXが単なる「IT化」や「デジタル化」とは一線を画す概念である点です。IT化が既存の業務プロセスをデジタルツールで効率化・自動化することを主眼に置くのに対し、DXはデジタル技術を前提として、ビジネスモデルや組織、企業文化そのものを根本から変革し、新たな価値を創造することを目指します。例えば、紙の請求書を電子化するのは「デジタル化」ですが、そのデータを活用して資金繰りを予測し、新たな金融サービスを創出するのは「DX」と言えるでしょう。

DXレポートは、多くの日本企業がこの本質的な変革、すなわちDXを実現できずにいる現状を指摘しています。その最大の原因として挙げられているのが、長年にわたり利用されてきた老朽化・複雑化した基幹系システム、いわゆる「レガシーシステム」の存在です。このレガシーシステムが足かせとなり、新しいデジタル技術の導入や、部門を横断したデータ活用を阻んでいるとレポートは分析しています。

そして、このレガシーシステム問題を放置し続けた場合に、2025年以降に訪れるであろう深刻な事態を「2025年の崖」と表現しました。これは、システムのサポート終了やIT人材の不足などが重なり、企業の競争力が崖から転げ落ちるように急激に低下するリスクを示唆しています。レポートによれば、この崖を乗り越えられなかった場合、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があると試算されており、これがDXレポートが社会に与えた衝撃の大きさの根源となっています。

DXレポートは一度きりの発表で終わったわけではありません。初版の発表後も、企業の取り組み状況や社会情勢の変化を踏まえ、続編となるレポートが公表されています。

- DXレポート2(中間とりまとめ): 2020年12月発表。コロナ禍を経てDXの重要性が再認識される中、DXの本質を「変化への対応力」と捉え直し、企業の変革を阻む課題についてさらに深掘りしています。

- DXレポート2.1(追補レポート): 2021年8月発表。ユーザー企業とITベンダー企業の間の構造的な課題にまで踏み込み、共創関係への転換を促しています。

このように、DXレポートはシリーズを通じて、日本企業がDXを推進する上での課題を多角的に分析し、具体的なアクションプランや目指すべき方向性を示しています。それは単なる技術的な指針ではなく、日本の産業界全体に向けた、未来の生き残りをかけた経営戦略の提言書と言えるでしょう。このレポートを深く理解することは、自社が「2025年の崖」を乗り越え、持続的な成長を遂げるための第一歩となります。

DXレポートが発表された背景

経済産業省が「DXレポート」を発表し、「2025年の崖」という強い言葉で警鐘を鳴らすに至ったのには、深刻な背景があります。それは単一の問題ではなく、「レガシーシステム」「IT人材不足」「IT投資の構造」という3つの根深い課題が複雑に絡み合い、日本企業の競争力を蝕んでいるという現状認識でした。ここでは、DXレポートが発表された背景にある3つの要因を詳しく解説します。

レガシーシステムがDX推進の足かせに

DXレポートが指摘する最も根源的な問題が、多くの企業に存在する「レガシーシステム」です。レガシーシステムとは、一般的に、長年の運用によって老朽化・複雑化・ブラックボックス化した基幹系システムを指します。メインフレーム上でCOBOLなどの古い言語で構築され、事業の拡大や制度変更のたびに継ぎ足しで改修が繰り返されてきたシステムなどが典型例です。

これらのシステムは、かつては企業の成長を支える重要なインフラでしたが、現在ではDX推進における最大の「足かせ」となっています。その理由は多岐にわたります。

第一に、データのサイロ化です。レガシーシステムは、部門ごとに最適化されて構築されているケースが多く、全社的なデータ連携が考慮されていません。例えば、販売管理システム、生産管理システム、会計システムなどがそれぞれ独立して存在し、データが分断されています。この状態では、顧客データを全社横断で分析して新たなサービスを開発したり、サプライチェーン全体のデータをリアルタイムで把握して経営判断に活かしたりといった、DXの根幹となるデータ活用が極めて困難になります。データを抽出するだけでも多大な手間とコストがかかり、ビジネスのスピード感を著しく損ないます。

第二に、保守・運用コストの高止まりです。レガシーシステムは、その複雑さゆえに維持管理に多額の費用がかかります。DXレポートの基になった調査によれば、企業のIT予算の実に8割以上が、既存システムの維持・運営(ラン・ザ・ビジネス)に費やされているという指摘もあります。これは、貴重なIT投資の大部分が「守り」に使われ、新たな価値創造につながる「攻め」のIT投資、つまりDX関連の投資に資金を振り向けられないという深刻な事態を意味します。老朽化したシステムを維持するだけで精一杯で、未来への投資ができないという悪循環に陥っているのです。

第三に、ビジネス環境の変化への追従が困難であることです。現代の市場は、顧客ニーズの多様化、新規参入者による破壊的イノベーションなど、変化のスピードが非常に速くなっています。こうした変化に対応して新しいサービスを迅速に市場投入したり、ビジネスモデルを柔軟に変更したりすることが企業の生命線となります。しかし、ブラックボックス化したレガシーシステムは、少しの改修にも膨大な時間とコストを要します。仕様を理解している担当者が退職してしまい、誰もシステムに手を出せない、といったケースも少なくありません。これでは、市場のスピードに対応できず、ビジネスチャンスを逸してしまいます。

例えば、ある製造業が、顧客の注文に応じて仕様を細かく変更できる「マスカスタマイゼーション」に対応しようと考えたとします。しかし、基幹となる生産管理システムが硬直的で、個別仕様の注文データを受け付ける改修が技術的に不可能、あるいは莫大な費用がかかるとなれば、この新しいビジネスモデルは頓挫してしまいます。レガシーシステムが、企業の成長戦略そのものを阻害してしまうのです。

このように、レガシーシステムは単なる古いIT資産ではなく、企業の成長を妨げ、競争力を削ぐ「技術的負債」として重くのしかかっています。この負債を解消しない限り、本格的なDXは実現できない、という強い危機感がDXレポートの根底には流れています。

深刻化するIT人材不足

レガシーシステム問題と表裏一体で深刻化しているのが、IT人材の不足です。DXを推進するには、AI、IoT、データサイエンスといった先端技術を使いこなせる人材や、ビジネスとITの両方を理解し、変革をリードできる人材が不可欠です。しかし、日本国内ではこうしたDX人材が量・質ともに不足しており、多くの企業が人材獲得に苦戦しています。

経済産業省が2019年に行った調査では、IT人材の需給ギャップは拡大を続け、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足すると試算されています。(参照:経済産業省「IT人材需給に関する調査」)この需給ギャップは、DX推進の直接的な障壁となります。

人材不足の問題は、いくつかの側面からDXの足かせとなります。

まず、既存のレガシーシステムの保守・運用に多くのIT人材が割かれているという現状があります。前述の通り、レガシーシステムは維持管理に手間がかかるため、社内のIT部門のリソースの大部分がその対応に追われます。COBOLなど古い技術に精通したベテランエンジニアは、日々の障害対応や制度変更に伴う改修作業に忙殺され、新しい技術を学ぶ時間も、DXプロジェクトに参画する余裕もありません。結果として、企業はDX推進に必要な人材を社内で育成することができず、外部からの採用に頼らざるを得なくなりますが、先端IT人材の獲得競争は激化しており、それもまた容易ではありません。

次に、技術の継承問題です。レガシーシステムを支えてきたベテランエンジニアは、2025年頃から本格的な定年退職の時期を迎えます。彼らが退職すると、長年の経験の中で培われたシステムの仕様やノウハウが失われ、システムのブラックボックス化がさらに進行します。若手のIT人材は、将来性の低い古い技術(レガシー技術)を学ぶことに意欲的ではなく、後継者の育成は困難を極めます。これにより、システムの保守運用そのものが不可能になる、あるいは特定の外部ベンダーに完全に依存せざるを得なくなる「ベンダーロックイン」の状態に陥り、企業の交渉力が低下するというリスクも高まります。

さらに、DXを推進するためには、単にプログラミングができる技術者だけでなく、ビジネス課題を理解し、それをデジタル技術でどう解決するかを構想できる「ビジネスアーキテクト」や「データサイエンティスト」といった高度な専門性を持つ人材が必要です。こうした人材は市場全体で不足しており、獲得競争は熾烈です。多くの日本企業では、こうした職種に対するキャリアパスや評価制度が十分に整備されておらず、魅力的な人材を惹きつけられていないという課題もあります。

このように、レガシーシステムがIT人材を塩漬けにし、その間にDXに必要な新しいスキルを持つ人材の不足が深刻化していくという負のスパイラルが発生しています。「モノ(システム)」の問題と「ヒト(人材)」の問題が密接に絡み合い、互いを悪化させているのです。この構造的な問題を打破しなければ、日本のDXは立ち行かなくなるとの強い懸念が、DXレポート発表の大きな動機となりました。

日本企業におけるIT投資の現状

レガシーシステムとIT人材不足の問題をさらに根深くしているのが、日本企業特有のIT投資の構造です。多くの日本企業のIT投資は、既存システムの維持・管理といった「守りのIT投資」に偏っており、新たな価値創造や競争力強化につながる「攻めのIT投資」が極めて少ないという課題を抱えています。

IT投資は、その目的によって大きく2つに分類されます。

- ラン・ザ・ビジネス(Run the Business): 既存の事業を運営・維持するためのIT投資。システムの保守運用、障害対応、法改正への対応などが含まれる。「守りのIT投資」とも呼ばれる。

- バリューアップ(Value Up): 新製品・サービスの開発、ビジネスモデルの変革、業務効率の抜本的な改善など、企業の価値向上を目指すIT投資。「攻めのIT投資」とも呼ばれ、DX投資の多くはこれに該当する。

DXレポートが参照した各種調査では、日本の企業のIT関連予算のうち8割以上が「ラン・ザ・ビジネス」に充てられているのに対し、米国企業ではその比率がもっと低いというデータが示されています。つまり、日本の企業はIT予算の大部分を現状維持のために費やしており、未来を創造するための投資に資金を振り向けられていないのです。

この「守り」偏重の投資構造が生まれる最大の原因は、前述のレガシーシステムの維持コストです。複雑で老朽化したシステムを安定稼働させるためには、多額の保守費用や人件費が必要となります。IT予算が限られている中で、この固定費が大部分を占めてしまうため、新規のDXプロジェクトに回せる資金が必然的に少なくなります。

また、日本企業の経営層のITに対する認識も、この構造を助長している側面があります。長らく、ITは「コストセンター(コストを発生させる部門)」と見なされ、いかに費用を削減するかが重視されてきました。ITを新たな価値を生み出す「プロフィットセンター(利益を生み出す部門)」として捉え、戦略的に投資するという発想が弱かったのです。そのため、DXのような将来の収益貢献が見えにくい投資に対しては、ROI(投資対効果)の説明が難しく、経営判断として承認されにくいという実情がありました。

さらに、ユーザー企業とITベンダーの関係性も課題の一つです。日本では、システムの企画・開発・運用を特定のITベンダーに一括して委託する「丸投げ」構造が一般的でした。この構造では、ユーザー企業側にITのノウハウが蓄積されず、ベンダーへの依存度が高まります。ベンダー側も、言われた通りのシステムを安定的に提供することが主な役割となり、ビジネス変革を積極的に提案するインセンティブが働きにくいという側面がありました。こうした関係性が、「守り」のIT投資を固定化させる一因となっていたのです。

DXレポートは、こうした「レガシーシステム」「IT人材不足」「守りのIT投資」という三位一体の課題が、日本企業の変革を阻む巨大な壁となっていることを浮き彫りにしました。このままでは、グローバルなデジタル競争から完全に取り残されてしまう。この強い危機感こそが、経済産業省をしてDXレポートの発表へと踏み切らせた最大の背景と言えるでしょう。

「2025年の崖」とは

DXレポートの中で最も強烈なインパクトを与えたキーワードが「2025年の崖」です。これは、経済産業省が用いた比喩表現であり、もし多くの日本企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)を本格的に推進せず、老朽化したレガシーシステムを放置し続けた場合に、2025年以降、直面するであろう崖のように急激で深刻な競争力の低下や経済的な停滞リスクを指しています。

この「崖」という言葉は、問題が徐々に悪化するのではなく、ある時点を境に一気に顕在化し、事業継続すら困難になりかねないという、極めて強い危機感を表現しています。では、なぜ「2025年」という特定の年が、この崖の象徴として設定されたのでしょうか。そこには、いくつかの具体的な根拠が複合的に存在します。

第一に、多くの企業で使用されている基幹系システム(ERPなど)のサポート終了時期が集中していたことが挙げられます。その代表例が、世界的なERPパッケージであるSAP社の「SAP ERP 6.0」です。当初、この製品のメインストリームサポートは2025年に終了する予定でした(後に2027年まで延長、さらに条件付きで2030年まで延長)。SAP製品は多くの大企業で事業の根幹を支えており、そのサポートが終了すれば、セキュリティリスクの増大やシステムトラブル時の対応が困難になるなど、事業継続に直接的な影響を及ぼします。こうした大規模なシステムの刷新には、構想から導入まで数年単位の期間が必要となるため、2025年という期限は、企業に対応を迫る具体的なマイルストーンとなったのです。

第二に、IT人材の世代交代と大量退職の問題です。前述の通り、レガシーシステムを支えてきたベテランのITエンジニアの多くが、2025年頃を境に定年退職の時期を迎えます。彼らが持つ、ドキュメント化されていないシステムの仕様や運用ノウハウは、まさに「暗黙知」です。これらの知見が失われることで、システムのブラックボックス化は決定的なものとなり、トラブル発生時の対応や機能改修が極めて困難、あるいは不可能になるリスクが高まります。保守運用の担い手がいなくなるという、ITインフラの崩壊シナリオが現実味を帯びてくるのが2025年頃と見込まれたのです。

第三に、システムの老朽化が限界に達する時期という側面です。日本の基幹系システムの多くは、2000年前後に導入されたものが少なくありません。DXレポートが発表された2018年時点で、導入から21年以上経過したシステムを抱える企業が約2割存在し、この割合は2025年には6割に達すると予測されていました。一般的に、ITシステムは時間の経過とともに技術的負債が蓄積し、維持コストが増大します。導入から四半世紀近くが経過する2025年には、多くのシステムが物理的・技術的な寿命を迎え、にっちもさっちもいかない状態に陥る企業が急増すると考えられたのです。

これらの要因が重なる「2025年」を転換点として、企業は二つの道に分かれるとDXレポートは示唆しています。一つは、DXを断行し、レガシーシステムを刷新して崖を乗り越え、新たな成長軌道に乗る道。もう一つは、問題を先送りし続け、崖から転げ落ちるように競争力を失い、デジタル時代から取り残される道です。

重要なのは、「2025年の崖」が単なるIT部門の問題ではなく、企業経営そのものに関わる重大な経営課題であるという点です。崖から落ちることは、単にシステムが古くなるということではありません。それは、市場の変化に対応できず、新しいビジネスを創出できず、顧客を失い、最終的には企業の存続が危うくなることを意味します。

この問題を身近な例に例えるなら、長年使い続けてきた古い橋のようなものです。毎日何気なく使っているその橋は、内部の劣化が進み、ひび割れが増えています。専門家は「このままでは近いうちに崩落する危険がある」と警告していますが、日々の通行に支障がないため、多くの人はその危険性を軽視し、架け替えや大規模な補修を先送りしています。そしてある日、予告なく橋は崩れ落ち、人や物の流れは完全にストップしてしまう。これが「2025年の崖」のイメージです。

経済産業省は、この崖を放置した場合、2025年から2030年の間に最大で年間12兆円もの経済損失が日本全体で発生するという衝撃的な試算を示しました。これは、当時の日本のGDPの約2%に相当する額であり、崖の問題が個社の問題に留まらず、国全体の経済を揺るがしかねない国家的課題であることを物語っています。「2025年の崖」は、日本企業と日本経済全体に突きつけられた、待ったなしの挑戦状なのです。

「2025年の崖」がもたらす4つの重大な問題

「2025年の崖」を乗り越えられなかった場合、企業や社会には具体的にどのような事態が待ち受けているのでしょうか。DXレポートでは、崖から転落した先にある未来を、4つの重大な問題として具体的に示しています。これらは個別の問題ではなく、互いに深く関連し合い、企業の競争力を複合的に蝕んでいきます。

① 最大年12兆円の経済損失

DXレポートが提示した中で最も衝撃的で、広く知られることになったのが、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があるという試算です。この数字は、日本企業がDXを実現できなかった場合に失われるであろう経済的価値の総額を示しており、そのインパクトの大きさから、多くの経営者に危機感を抱かせました。

この「12兆円」という数字は、大きく二つの要素から構成されています。

一つは、DXを実現した場合に得られるはずだった「機会利益の損失」です。デジタル技術を活用して業務を効率化したり、新たなビジネスモデルを創造したりすることで、本来であればGDPを押し上げる効果が期待できます。しかし、企業がレガシーシステムの足かせによってDXに取り組めなければ、この成長の機会を逃すことになります。つまり、デジタル化によって世界が進歩していく中で、日本だけがその恩恵を受けられず、相対的に貧しくなっていくことを意味します。

もう一つは、既存システムの維持管理コストの増大や、サイバーセキュリティインシデントによる損害など、直接的に発生する「損失」です。老朽化したシステムを無理に使い続けることで保守費用はかさみ、予期せぬシステムダウンによる事業停止や、セキュリティの脆弱性を突かれた攻撃による賠償金など、具体的な金銭的ダメージが発生します。

この年間12兆円という経済損失は、日本全体のGDPの約2%に相当する規模であり、国家レベルでの経済停滞を意味します。これは、遠い未来の抽象的な話ではありません。個々の企業の業績悪化、国際競争力の低下、そしてそれに伴う雇用の喪失や賃金の停滞といった形で、私たちの生活に直接影響を及ぼしかねない、極めて現実的なリスクなのです。「2025年の崖」は、単なるITの問題ではなく、日本経済全体の未来を左右する重大な岐路であることを、この数字は物語っています。

② 既存システムのブラックボックス化と高コスト化

「2025年の崖」がもたらす技術的な中核問題が、既存システムの「ブラックボックス化」とそれに伴う「高コスト化」です。ブラックボックス化とは、システムの内部構造や仕様が誰にも分からなくなり、外部から見て入出力しか把握できない状態を指します。

ブラックボックス化は、以下のような要因で進行します。

- 度重なる継ぎ足し改修: 長年の運用の中で、場当たり的な修正や機能追加が繰り返され、システム全体の構造が複雑怪奇になる。

- ドキュメントの不備: 設計書や仕様書が作成されなかったり、更新されずに形骸化したりする。

- 担当者の退職・異動: システムを開発・改修した担当者がいなくなり、ノウハウが失われる。

システムがブラックボックス化すると、企業は深刻な事態に陥ります。まず、障害発生時の対応が著しく困難になります。どこに問題があるのか特定できず、復旧までに長時間を要するため、事業停止のリスクが格段に高まります。また、新しい法律への対応や、ビジネスルールの変更に伴うシステムの改修が不可能、あるいは莫大なコストと時間がかかるようになります。これにより、ビジネスのスピードが決定的に損なわれます。

さらに、ブラックボックス化は高コスト化に直結します。内部が分からないシステムを維持するためには、限られた専門知識を持つベンダーや技術者に高い費用を払って依存せざるを得ません。これを「技術的負債」と呼びます。この負債は時間とともに利子のように膨れ上がり、IT予算を圧迫します。結果として、企業のIT投資の大部分が、価値を生まない既存システムの延命(守りのIT)に費やされ、DXのような未来への投資(攻めのIT)に資金を振り向けることができなくなるという悪循環に陥ります。ブラックボックス化と高コスト化は、企業から変革の体力と気力を奪い、緩やかな衰退へと導くのです。

③ IT人材の不足と保守運用の担い手不在

システムのブラックボックス化と並行して深刻化するのが、IT人材の枯渇、特にレガシーシステムを維持できる人材がいなくなるという問題です。これは「2025年の崖」の時限爆弾とも言える要素です。

現在、多くの企業でレガシーシステムを支えているのは、COBOLなどの古いプログラミング言語や、メインフレームといった旧来の技術に精通したベテランエンジニアです。しかし、DXレポートが指摘するように、これらの人材は2025年頃から本格的な定年退職期を迎えます。彼らが長年培ってきたシステムに関する知識や経験は、ドキュメント化されていない「暗黙知」であることが多く、彼らの退職とともに永遠に失われてしまう危険性があります。

一方で、若手のIT人材は、AIやクラウド、モバイルといったモダンな技術に関心が高く、キャリア形成の観点からも、将来性の低いレガシー技術を習得しようというインセンティブは働きません。そのため、ベテランから若手への技術継承は極めて困難です。

この結果、企業は「システムの保守運用を担う人が誰もいなくなる」という致命的な事態に直面します。システムの面倒を見られる人間が社内外に存在しなければ、小さなトラブルが事業全体を停止させる大事故につながりかねません。仮に外部の特定ベンダーに依存できたとしても、足元を見られて法外な保守費用を請求される「ベンダーロックイン」の状態に陥るリスクが高まります。ITインフラの担い手不在は、企業の事業継続計画(BCP)における最大のリスクの一つとなり、企業の存続そのものを脅かすことになるのです。

④ セキュリティリスクの増大

レガシーシステムを使い続けることは、サイバー攻撃に対する脆弱性を放置することと同義であり、セキュリティリスクを飛躍的に増大させます。これは、企業の信用やブランド価値を根底から揺るがしかねない、非常に危険な問題です。

レガシーシステムは、今日の高度化・巧妙化したサイバー攻撃を想定して設計されていません。また、システムの基盤となっているOSやミドルウェア、データベースなどのサポートが終了しているケースも少なくありません。サポートが終了すると、新たに発見された脆弱性に対するセキュリティパッチが提供されなくなります。これは、家の玄関に鍵をかけずに放置しているのと同じ状態であり、攻撃者にとっては格好の標的となります。

近年、企業を狙ったサイバー攻撃は激化の一途をたどっており、特に企業のシステムを暗号化して身代金を要求する「ランサムウェア」の被害は深刻です。セキュリティ対策が不十分なレガシーシステムは、こうした攻撃の侵入口となりやすく、一度侵入を許せば、機密情報や個人情報の漏洩、システムの停止、データの破壊といった甚大な被害につながります。

被害が発生した場合、企業が被るダメージは計り知れません。事業停止による直接的な売上損失に加え、顧客からの損害賠償請求、監督官庁からの罰金、そして何よりも「あの会社は顧客情報を守れない」という社会的な信用の失墜は、回復が非常に困難です。一度失われたブランドイメージを取り戻すには、長い年月と多大なコストがかかります。「2025年の崖」は、単なる経済や技術の問題だけでなく、企業の存続に不可欠な「信頼」を根こそぎ奪い去る危険性をはらんでいるのです。

【時系列で解説】DXレポートの要点まとめ

DXレポートは、一度きりの発表で終わったわけではありません。2018年の初版発表後も、日本企業のDXの進捗や社会情勢の変化を踏まえ、続編となるレポートが公表されてきました。ここでは、初版から最新のレポートまで、その要点を時系列で整理し、議論がどのように深化してきたのかを解説します。

初版「DXレポート」のポイント

2018年9月に経済産業省から発表された「デジタルトランスフォーメーションに関する研究会」の報告書、通称「DXレポート(初版)」は、日本の産業界に大きな衝撃を与えました。その最大の功績は、「2025年の崖」というキャッチーかつ危機感あふれる言葉で、多くの企業が抱えるレガシーシステムの問題を「経営課題」として可視化した点にあります。

このレポートが登場するまで、古いシステムの刷新は、主に情報システム部門の技術的な課題として捉えられがちでした。しかし、レポートはこれを「放置すれば企業、ひいては日本経済全体が崖から転落するほどの深刻なリスクである」と位置づけ、経営トップが主導すべき最重要課題であることを明確にしました。

DX実現シナリオ

初版レポートの核心的な内容の一つが、企業が「2025年の崖」を克服し、DXを成し遂げるための道筋を示した「DX実現シナリオ」です。これは、問題を先送りするのではなく、計画的に課題を解決していくためのロードマップと言えます。

シナリオでは、まず2025年までを重要な期間と位置づけ、この間に既存システムの刷新を完了させることを一つの大きな目標として掲げました。具体的には、全社的なIT資産の現状を分析・評価(棚卸し)し、複雑化したシステムを整理・統合すること。そして、その上で、部門横断でのデータ活用を可能にするための新たなITプラットフォームを構築することを求めています。

このプロセスを経て、2025年以降は、その新しいプラットフォーム上で本格的なDXを推進し、新たなデジタルサービスやビジネスモデルを次々と生み出していく、という未来像を描いています。つまり、2025年までは「守りから攻めへの転換期」と位置づけ、崖を乗り越えるための土台作りに集中すべきだと提言したのです。このシナリオは、漠然としていたDXへの取り組みに、具体的な時間軸と目標を与えました。

企業が取るべき具体的なアクション

DX実現シナリオを絵に描いた餅で終わらせないために、レポートは企業が直ちに取り組むべき具体的なアクションプランを提示しています。これは、経営層から現場まで、それぞれの立場で何をすべきかを明確にするものです。

| フェーズ | 企業が取るべき具体的なアクション |

|---|---|

| 意識改革と体制構築 | ・経営トップによるDX推進への強いコミットメント表明 ・DX推進のための全社横断的な体制(例:CDOの設置)の構築 ・自社のDXで目指す姿(ビジョン)の策定と全社共有 |

| 現状把握と課題分析 | ・既存のIT資産(システム、データ、人材)の棚卸し ・システムのブラックボックス度、維持コスト、ビジネスへの貢献度などを評価 ・事業部門ごとにDXの必要性や課題を洗い出す |

| 計画策定 | ・IT資産の仕分け(維持、刷新、廃棄) ・システム刷新のグランドデザイン(全体構想)と具体的なロードマップの策定 ・DX推進のための投資計画の具体化と経営判断 |

| 実行と評価 | ・アジャイル開発など、スピーディな開発手法の導入 ・PoC(概念実証)を通じて小さく試行錯誤を繰り返す ・DX推進指標などを活用し、進捗を継続的に評価・見直しする |

このように、初版レポートは、「2025年の崖」という強烈な問題提起と、それを乗り越えるための「DX実現シナリオ」および「具体的なアクションプラン」をセットで提示することで、多くの企業がDXに向けて第一歩を踏み出すための羅針盤としての役割を果たしました。

「DXレポート2(中間とりまとめ)」のポイント

初版レポートの発表から約2年後の2020年12月、経済産業省は「DXレポート2(中間とりまとめ)」を公表しました。このレポートは、初版の提言後の企業動向を分析し、特に2020年初頭から世界を席巻した新型コロナウイルス感染症の拡大という未曽有の事態を踏まえ、DXの重要性と課題を改めて整理したものです。

初版で指摘した「2025年の崖」が依然として深刻な課題であることに変わりはないものの、多くの企業でDXへの取り組みが期待通りに進んでいないという厳しい現状認識が示されました。そして、DXの本質について、より深く踏み込んだ提言が行われています。

DXの本質は「変化への対応力」

DXレポート2が打ち出した最も重要なメッセージは、DXの本質が「企業文化そのものを変革し、予測不可能な事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる能力(変化対応力)を身につけること」にあると再定義した点です。

コロナ禍において、テレワークへの移行や非対面でのサービス提供など、企業は急激な変化への対応を迫られました。このとき、デジタル基盤が整備され、柔軟な働き方ができる企業と、旧態依然とした業務プロセスから抜け出せない企業との間で、事業継続能力に大きな差が生まれました。この経験を通じて、DXが単なるITツールの導入や業務効率化に留まるものではなく、企業のレジリエンス(回復力、しなやかさ)そのものを高める経営戦略であることが、より明確になったのです。

レポートでは、DXを迅速に進める「DX先行企業」と、依然として課題を抱える「DX途上企業」との間で、その差が開き始めていることにも言及しています。先行企業は、変化を脅威ではなく機会と捉え、デジタル技術を活用して新たな顧客価値を創造しているのに対し、途上企業は目先の課題対応に追われ、本質的な変革に着手できずにいる、という二極化の構図を指摘しました。

DXを加速させるための課題

では、なぜ多くの企業でDXが進まないのか。DXレポート2は、その障壁となっている課題をより具体的に分析しています。

- ビジョンなき「やらされDX」: 経営層が明確なビジョンを示さないまま、現場に「DXをやれ」と指示するだけで、何のために変革するのかが共有されていない。

- 短期的な成果の追求: 本質的な変革には時間がかかるにもかかわらず、短期的なROI(投資対効果)を求めすぎるため、抜本的な取り組みに踏み出せない。

- 既存の社内プロセスや部門間の壁: 新しい取り組みを進めようとしても、既存のルールや縦割りの組織構造がそれを阻害する。

- ITベンダーへの丸投げ構造: ユーザー企業側が主体性を持たず、システムの企画・開発をITベンダーに依存し続けているため、ビジネス変革につながるような提案や開発が行われない。

特に、ユーザー企業とITベンダーの関係性の見直しは、DXレポート2で強く訴えられたポイントです。従来の受発注関係から脱却し、両者がビジネス価値の創造に向けて対等な立場で協働する「共創パートナー」へと関係を変化させる必要性を説いています。DXは内製化か外注かという二元論ではなく、企業が主体性を取り戻し、ベンダーと一体となって価値を創造していくことが重要であると強調しました。

「DXレポート2.1(追補レポート)」のポイント

DXレポート2から約8ヶ月後の2021年8月には、その内容をさらに補足・深化させる形で「DXレポート2.1(追補レポート)」が発表されました。このレポートは、DXレポート2で提起された課題、特にユーザー企業とITベンダーの関係性という構造的な問題に、さらに鋭くメスを入れています。

産業界とIT業界の構造的な問題

DXレポート2.1は、日本のDXが進まない根本原因として、ユーザー企業とITベンダー企業との間の「低位安定」な共依存関係があると指摘しました。

- ユーザー企業側: ITに関する知見が乏しく、リスクを取りたがらないため、要件定義から開発・運用までをベンダーに「丸投げ」する。自社のビジネスをどう変革したいかという主体性が欠如している。

- ベンダー企業側: ユーザー企業から言われた通りのシステムを、安定的に開発・納品することで収益を得るビジネスモデルに安住している。ビジネス変革を提案するよりも、大規模な受託開発を継続することを優先しがち。

この結果、両者ともに大きな失敗はないものの、大きな成功(=革新的なビジネス価値の創造)も生まれないという「低位安定」な状態に陥っていると分析しました。この構造が温存される限り、真のDXは実現できないと断じています。企業がデジタル競争を勝ち抜くためには、この長年の慣習を断ち切り、自らが変革の主体となる覚悟を持つ必要があると強く訴えかけています。

企業の変革を加速させるための方向性

この構造的な問題を打破するために、DXレポート2.1は企業が目指すべき変革の方向性をより具体的に示しました。

そのキーワードが「価値創造の担い手への変革」です。企業はもはやITシステムの「利用者」ではなく、デジタル技術を駆使して新たなビジネス価値を自ら生み出す「創造者」にならなければならないと提唱しています。そのためには、以下のような取り組みが不可欠であるとしています。

- 内製化能力の強化: 全てを自社開発するということではなく、ビジネスのコアとなる部分の企画・設計・開発を主導できる能力を社内に持つこと。これにより、ビジネスの変化に迅速に対応できるようになる。

- アジャイルな開発体制への移行: 最初に完璧な計画を立てて大規模に開発するウォーターフォール型から、小さく作って試すことを繰り返すアジャイル型への転換。これにより、不確実性の高い時代において、失敗のリスクを抑えながらスピーディに変革を進めることができる。

- ベンダーとの共創関係の構築: ベンダーを単なる「下請け」ではなく、共にビジネスを創造する「パートナー」として位置づけ、対等な関係を築く。

DXレポートは、初版での「崖」という問題提起から、レポート2での「変化対応力」という本質の定義、そしてレポート2.1での「産業構造の変革」という、より大きな視点へと議論を深化させてきました。この変遷は、DXが単なる一過性のブームではなく、日本の産業界が根本から変わらなければならないという、長期的かつ構造的な挑戦であることを示しています。

2025年の崖を乗り越えるための5つの対策

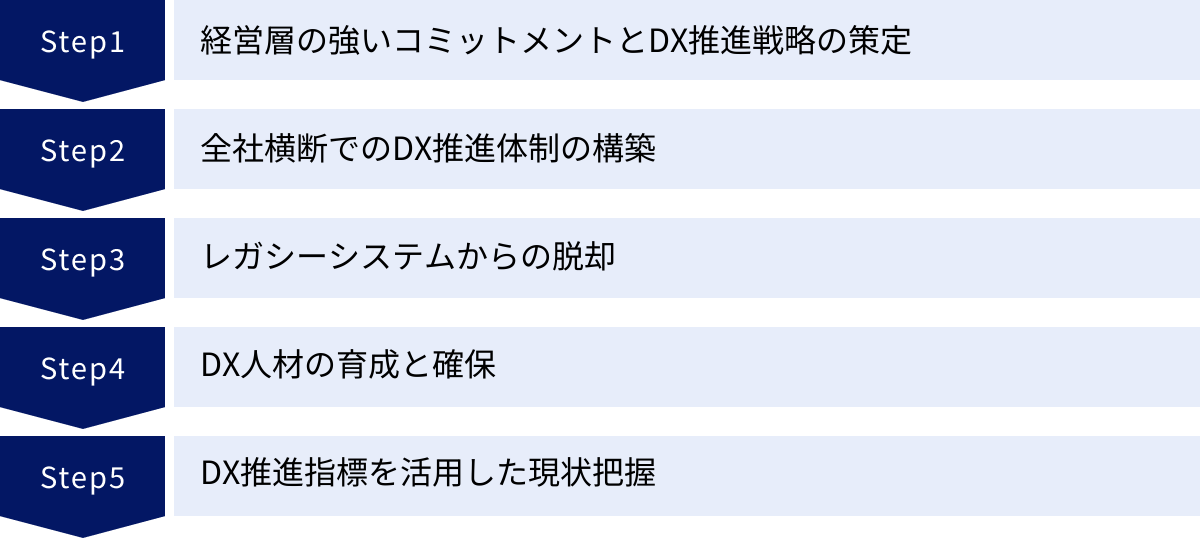

「2025年の崖」という深刻な課題を前に、企業はただ立ち尽くしているわけにはいきません。崖を乗り越え、未来の成長軌道に乗るためには、具体的かつ戦略的なアクションが不可欠です。ここでは、DXレポートで示された提言を踏まえ、企業が今すぐ取り組むべき5つの重要な対策を解説します。

① 経営層の強いコミットメントとDX推進戦略の策定

「2025年の崖」を乗り越えるための全ての取り組みは、経営層の強い意志とリーダーシップから始まります。DXはIT部門だけの課題ではなく、全社のビジネスモデルや組織文化を変革する経営マターそのものであるため、トップのコミットメントなくして成功はあり得ません。

まず、経営トップが「なぜ自社はDXを推進するのか」という目的(パーパス)を明確に定義し、それを自らの言葉で社内外に力強く発信することが不可欠です。例えば、「顧客体験を根本から見直し、業界No.1の顧客満足度を実現する」「データ駆動型の経営へ転換し、グローバル市場での競争力を獲得する」といった、具体的で共感を呼ぶビジョンを掲げることが重要です。このビジョンが、全社員が同じ方向を向いて変革に取り組むための北極星となります。

次に、そのビジョンを実現するための具体的な「DX推進戦略」を策定します。この戦略には、以下の要素を盛り込む必要があります。

- 重点領域の特定: 全方位でDXを進めるのは非現実的です。まずは「顧客接点の改革」「バックオフィス業務の徹底的な効率化」「新たなデジタルサービスの創出」など、自社の経営課題に直結し、インパクトの大きい領域にリソースを集中させます。

- 具体的な目標(KPI)の設定: 「3年後にオンライン売上比率を50%にする」「業務プロセスを自動化し、年間〇〇時間の工数を削減する」など、定量的で測定可能な目標を設定します。これにより、進捗を客観的に評価し、軌道修正を行うことができます。

- ロードマップの策定: 短期(〜1年)、中期(〜3年)、長期(3年〜)の時間軸で、いつまでに何を達成するのかを具体的に計画します。特に「2025年の崖」の直接的な原因であるレガシーシステムの刷新計画は、このロードマップの中核に据えるべきです。

- 投資計画の明確化: DX推進には相応の投資が必要です。経営層は、DXをコストではなく未来への投資と捉え、必要な予算を確保する覚悟を示さなければなりません。IT予算の配分を見直し、「攻めのIT投資」の割合を意図的に増やしていくことが求められます。

これらの戦略は、策定して終わりではありません。経営トップが定期的に進捗を確認し、全社にその状況を発信し続けることで、DX推進の機運を維持・向上させていくことが極めて重要です。経営者の本気度が、DXの成否を分ける最大の要因と言っても過言ではありません。

② 全社横断でのDX推進体制の構築

DXは、特定の部門だけで完結するものではありません。顧客データは営業部門が、生産データは製造部門が、そして会計データは経理部門が持っているように、企業の価値あるデータやノウハウは組織の至る所に分散しています。これらの壁を越えて連携しなければ、真の変革は実現できません。そのため、事業部門、IT部門、管理部門などを巻き込んだ全社横断的なDX推進体制の構築が不可欠です。

体制構築には、いくつかのモデルが考えられます。

- DX専門部署の設置: 社長直下にCDO(Chief Digital Officer:最高デジタル責任者)を置き、その下に各部門から選抜されたメンバーで構成される「DX推進室」や「デジタルイノベーション本部」といった専門組織を設置するモデルです。この組織が、全社のDX戦略の策定、各部門の取り組みの支援、成功事例の横展開などを主導します。強力な権限と予算を持つことで、部門間の利害調整を乗り越え、変革を強力にドライブすることができます。

- 事業部門主導型: 各事業部門内にDX担当者やチームを配置し、現場の課題解決に直結したボトムアップのDXを推進するモデルです。現場のニーズに即したスピーディな改善が可能ですが、全社的な戦略との整合性が取れなくなるリスクもあるため、前述の専門部署との連携が重要になります。

どちらのモデルを採用するにせよ、重要なのは「IT部門と事業部門の密な連携」です。従来のように、事業部門が要件を出し、IT部門がそれを受けて開発するという関係ではなく、両者が企画の初期段階から一体となって、ビジネス課題と技術的実現性をすり合わせながらプロジェクトを進める必要があります。事業部門の人間がITの基礎知識を学び、IT部門の人間がビジネスを理解する、そうした越境的な人材育成も体制構築と並行して進めるべきです。

この全社的な体制は、経営層のトップダウンのリーダーシップと、現場のボトムアップの知見を融合させるためのハブとして機能します。経営が示したビジョンを現場に浸透させ、同時に現場から上がってくる課題やアイデアを経営戦略にフィードバックする。この双方向のサイクルを回すことが、持続可能なDX推進の鍵となります。

③ レガシーシステムからの脱却

「2025年の崖」の根本原因であるレガシーシステムから脱却しなければ、DXは始まりません。しかし、長年事業を支えてきた巨大で複雑なシステムを刷新するのは、決して容易なことではありません。そこで重要になるのが、計画的かつ段階的にシステムを近代化していく「モダナイゼーション」というアプローチです。

モダナイゼーションの第一歩は、徹底的な「IT資産の棚卸し」です。自社にどのようなシステムが存在し、それぞれがどのような技術で構築され、どの業務で利用され、年間どれくらいの維持コストがかかっているのかを全て可視化します。その上で、各システムを以下の観点から評価し、仕分けを行います。

- ビジネス価値: そのシステムは、現在の事業にとってどれほど重要か? 将来の成長に貢献するか?

- 技術的価値: 使われている技術は陳腐化していないか? 保守性は高いか? セキュリティリスクはないか?

この評価に基づき、全てのシステムを「維持するもの」「刷新・再構築するもの」「機能縮小・統合するもの」「廃棄するもの」に分類します。この仕分け作業が、限られたリソースをどこに集中させるべきかを判断するための重要な基礎情報となります。

次に、刷新対象と判断されたシステムについて、具体的なモダナイゼーションの手法を選択します。手法は一つではなく、システムの特性に応じて使い分ける必要があります。

- リプレイス(再構築): 既存のシステムを完全に廃棄し、最新の技術でゼロから作り直す手法。最も理想的ですが、コストと時間がかかります。ビジネスの根幹をなす、最も陳腐化したシステムに適しています。

- リホスト(クラウド移行): アプリケーションのプログラムには手を加えず、稼働環境(インフラ)だけをオンプレミスからクラウドへ移行する手法。比較的短期間・低コストで実現でき、インフラの運用負荷軽減や可用性向上につながります。

- リファクタリング: 外部から見たシステムの振る舞いは変えずに、内部のプログラム構造を整理・改善する手法。ブラックボックス化を解消し、保守性を高める効果があります。

- リプラットフォーム: アプリケーションの一部に修正を加え、よりモダンなプラットフォーム(OS、ミドルウェア等)へ移行する手法。リホストより一歩踏み込んだ近代化です。

全てのシステムを一気に刷新しようとする「ビッグバンアプローチ」はリスクが高く、現実的ではありません。 重要なのは、ビジネスへの影響度が大きい領域から優先順位をつけ、リホストやリファクタリングといった比較的着手しやすい手法も組み合わせながら、段階的に、しかし着実にレガシーからの脱却を進めていくことです。

④ DX人材の育成と確保

優れた戦略や最新のシステムも、それを使いこなし、価値を創造する「人」がいなければ意味がありません。DXを推進する主体である「DX人材」の育成と確保は、崖を乗り越えるための最重要課題の一つです。

DX人材と一言で言っても、その役割は多様です。AIやデータ分析の専門家である「データサイエンティスト」、ビジネスとITの橋渡し役となる「ビジネスアーキテクト」、アジャイル開発を率いる「スクラムマスター」など、様々な専門性を持った人材が必要です。これらの人材を確保するためには、外部からの「採用」と、社内からの「育成(リスキリング)」の両輪でアプローチする必要があります。

【社内での育成(リスキリング)】

既存の社員をDX人材へと転換させるリスキリングは、自社のビジネスや文化を深く理解している人材を育成できるという大きなメリットがあります。

- 全社員向けリテラシー向上研修: まずは全社員を対象に、DXの基礎知識、データ活用の重要性、セキュリティ意識などを学ぶ機会を提供し、組織全体のデジタルに対するアレルギーをなくします。

- 専門人材育成プログラム: 意欲のある社員を選抜し、データサイエンス、UI/UXデザイン、クラウド技術といった専門スキルを習得するための高度な研修や、外部の教育プログラムへの参加を支援します。

- 実践の場の提供: 研修で学んだ知識を実際の業務で活かす機会(OJT)を提供することが最も重要です。小さなDXプロジェクトにアサインし、試行錯誤を通じてスキルを定着させます。

- 資格取得支援制度: クラウド関連資格やデータ分析関連資格など、DXに関連する資格の取得を奨励し、受験費用や報奨金でサポートします。

【外部からの採用】

高度な専門性を持つ人材や、自社にはない新しい視点をもたらす人材は、外部から積極的に採用する必要があります。

- 魅力的なキャリアパスの提示: 優秀なDX人材は引く手あまたです。単に高い給与だけでなく、裁量権の大きい仕事、技術的な挑戦ができる環境、スキルアップできる機会など、魅力的なキャリアパスを提示することが不可欠です。

- 柔軟な働き方の整備: リモートワークやフレックスタイムなど、場所や時間に縛られない働き方を許容する制度は、優秀な人材を惹きつける上で強力な武器になります。

- 採用手法の多様化: 従来のエージェント経由だけでなく、リファラル採用(社員紹介)、ダイレクトリクルーティング、技術系イベントでのネットワーキングなど、多様なチャネルで候補者と接点を持つことが重要です。

長期的な視点では、ITをベンダーに丸投げする体質から脱却し、ビジネスのコア部分を自社で主導できる「内製化」の能力を高めていくことが、企業の競争力を左右します。そのためにも、採用と育成を通じて、社内に着実に技術とノウハウを蓄積していくことが求められます。

⑤ DX推進指標を活用した現状把握

DXへの取り組みを闇雲に進めても、効果は上がりません。自社が今、DXのどの段階にあり、何が強みで何が課題なのかを客観的に把握することが、効果的な次のアクションプランを立てるための第一歩です。そのために非常に有効なツールが、経済産業省が提供している「DX推進指標」です。

DX推進指標は、企業が自社のDXの進捗状況を簡易的に自己診断するためのフレームワークです。これは、以下の2つの観点から構成されています。

- DX推進のための経営のあり方、仕組み(定性指標): ビジョン、戦略、組織、人材など、DXを支える経営基盤がどの程度整備されているかを問う指標。

- DXを実現する上での基盤となるITシステムの構築(定量指標): IT資産の状況やデータ活用度など、技術的な基盤の整備状況を問う指標。

これらの指標は、合計で35の項目からなり、それぞれについて成熟度を0から5の6段階で自己評価します。例えば、「経営トップのコミットメント」という項目に対して、「全くできていない(レベル0)」から「グローバル市場においても競争優位性を確保できるレベル(レベル5)」まで、自社の状況に最も近いものを選択していきます。

この自己診断を行うことには、いくつかの大きなメリットがあります。

- 現状の客観的な可視化: 漠然としていた自社のDXの立ち位置が、具体的な項目ごとに明確になります。「ビジョンはあるが、人材育成が追いついていない」「ITシステムは一部刷新したが、データが活用されていない」といった強みと弱みが浮き彫りになります。

- 関係者間の共通認識の醸成: 経営層、事業部門、IT部門など、関係者が集まってこの指標を基に議論することで、それぞれの立場から見た課題認識を共有し、全社的な共通理解を深めることができます。

- 次のアクションの明確化: 評価が低かった項目が、優先的に取り組むべき課題となります。これにより、次のアクションプランを具体的に策定しやすくなります。

- 進捗の定点観測: 定期的に(例えば半年に一度)自己診断を行うことで、自社の取り組みの進捗を時系列で追い、PDCAサイクルを回していくことができます。

IPA(情報処理推進機構)のサイトでは、自己診断の結果を提出した企業全体の平均値と比較できるベンチマークデータも提供されています。他社と比較することで、自社の立ち位置をより客観的に把握することも可能です。DX推進指標は、自社の健康状態を知るための「健康診断」のようなものです。定期的に活用し、自社のDX推進を健全に進めていきましょう。

DXレポートに関するよくある質問

DXレポートや「2025年の崖」について関心を持つ中で、多くの人が抱くであろう疑問にお答えします。

DXレポートの原文やサマリーはどこで読めますか?

DXレポートに関する情報は様々なメディアで解説されていますが、最も正確で信頼できる情報を得るためには、発行元である経済産業省の公式サイトで公開されている原文や概要資料(サマリー)を読むことが最も重要です。

これらの資料は、以下の手順で簡単に見つけることができます。

- お使いの検索エンジンで「経済産業省 DXレポート」といったキーワードで検索します。

- 検索結果の上位に表示される、経済産業省(meti.go.jp)のドメインを含むページにアクセスします。多くの場合、「DXレポート」に関する特設ページやプレスリリースのページが見つかります。

経済産業省のサイトでは、これまでに公表された以下の主要なレポートと、その関連資料をPDF形式で無償でダウンロード・閲覧できます。

- DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~(初版、2018年9月)

- DXレポート2(中間とりまとめ)(2020年12月)

- DXレポート2.1(追補レポート)(2021年8月)

これらのレポートは、それぞれ「概要(サマリー)」と「本文(本体)」の2種類が用意されていることがほとんどです。

- 概要(サマリー): レポートの要点を数ページから十数ページ程度に凝縮した資料です。図やグラフが多く用いられており、視覚的にも分かりやすくまとめられています。まずは全体像を素早く把握したい方や、経営層、非IT部門の方々がレポートの核心を理解するのに適しています。

- 本文(本体): 調査データや詳細な分析、具体的な提言など、全ての情報が網羅された完全版のレポートです。数十ページから百ページ以上に及ぶこともあります。DX推進の担当者やIT部門の方々が、提言の背景や詳細なロジックを深く理解するために読むべき資料です。

なぜ原文を読むことが重要なのでしょうか。

それは、メディアによる解釈や要約を介さず、経済産業省がどのような意図で、どのような言葉を使って問題を提起し、解決策を示しているのかを直接理解できるからです。「2025年の崖」という言葉の正確な定義や、DXの本質である「変化への対応力」といった重要な概念について、ニュアンスを含めて正しく把握することができます。

また、経済産業省のサイトでは、DXレポート本体以外にも、以下のような価値ある関連資料も公開されています。

- DX推進ガイドライン: 企業がDXを推進する上で実践すべき事柄を体系的にまとめた手引書。

- DX推進指標: 本記事でも解説した、自社のDXの進捗度を自己診断するためのツールとその解説書。

- 各種調査報告書: IT人材の需給動向や、企業のIT投資の実態など、DXレポートの根拠となった詳細なデータが記載されたレポート。

これらの一次情報に直接アクセスすることで、自社のDX戦略を策定する上で、より確かで深い洞察を得ることができます。まずは概要資料から目を通し、関心のある部分について本文を読み込んでみることをお勧めします。

参照:経済産業省ウェブサイト