現代のビジネス環境は、デジタル技術の急速な進化と市場のグローバル化により、かつてないほどのスピードで変化し続けています。このような状況下で企業が競争力を維持し、持続的な成長を遂げるためには、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」への取り組みが不可欠です。しかし、「DX」という言葉は広く知られるようになった一方で、その本質的な意味や具体的な進め方について、まだ多くの企業が模索しているのが現状ではないでしょうか。

本記事では、DXの基本的な定義から、2024年における最新の動向、市場規模、そして日本企業が直面する共通の課題までを網羅的に解説します。さらに、DXを成功に導くための具体的なポイントや、それを支える重要なテクノロジー、目的別の推奨ツールについても詳しく掘り下げていきます。

この記事を通じて、DX推進の担当者様はもちろん、経営層の方々や、これからDXについて学びたいと考えているすべての方々が、自社の状況と照らし合わせながら、次の一歩を踏み出すための具体的なヒントを得られることを目指します。

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DXという言葉を正しく理解することは、効果的な変革を進める上での第一歩です。ここでは、DXの基本的な定義、混同されがちな「IT化」「デジタル化」との違い、そして現代においてなぜDXがこれほどまでに重要視されているのかについて、基礎から詳しく解説します。

DXの基本的な定義

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単に新しいITツールを導入することや、業務をデジタル化することだけを指すのではありません。その本質は、より深く、広範な「変革」にあります。

経済産業省が2018年に公表した「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」では、DXを以下のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」

(参照:経済産業省「DX推進ガイドライン」)

この定義の要点は、「データとデジタル技術の活用」はあくまで手段であり、目的は「ビジネスモデルや組織文化そのものを変革し、新たな価値を創造して競争優位性を確立すること」にあるという点です。

具体的には、以下のような要素が含まれます。

- 製品・サービスの変革: 既存の製品にデジタル技術を組み込んで高付加価値化したり、データを活用して全く新しいサービスを創出したりする。

- ビジネスモデルの変革: 従来の「モノを売る」モデルから、継続的なサービス利用で収益を得る「サブスクリプションモデル」へ転換するなど、収益構造そのものを変える。

- 業務プロセスの変革: 特定の部署の業務効率化に留まらず、部署を横断した全体のワークフローを根本から見直し、最適化する。

- 組織・企業文化の変革: 変化を恐れず挑戦を奨励する文化を醸成し、データに基づいた意思決定を当たり前にするなど、組織のあり方そのものを変える。

つまり、DXとはテクノロジー主導の経営改革そのものであり、企業活動のあらゆる側面に関わる包括的な取り組みなのです。

DXとIT化・デジタル化の違い

DXを理解する上で、しばしば混同される「IT化」や「デジタル化」との違いを明確にすることが重要です。これらはDXを構成する要素ではありますが、DXそのものではありません。一般的に、デジタル技術の活用は以下の3つの段階で整理できます。

| 観点 | デジタイゼーション(Digitization) | デジタライゼーション(Digitalization) | デジタルトランスフォーメーション(DX) |

|---|---|---|---|

| 日本語訳 | (部分的な)デジタル化 | (プロセス全体の)デジタル化 | デジタルによる変革 |

| 目的 | アナログ情報のデジタルデータ化、業務の効率化 | 特定の業務プロセスの効率化・自動化 | 新たな価値創出と競争優位性の確立 |

| スコープ | ツールや情報の形式 | 個別の業務プロセス | 組織全体、ビジネスモデル、企業文化 |

| 具体例 | 紙の契約書をスキャンしてPDF化する | 契約書の作成から締結、管理までを電子契約システムで完結させる | 蓄積された契約データを分析し、顧客ごとに最適なプランを自動提案する新サービスを開発する |

| 視点 | 守り(効率化、コスト削減) | 守り(効率化、コスト削減) | 攻め(売上拡大、新規事業創出) |

段階1:デジタイゼーション(Digitization)

これは、アナログな情報をデジタル形式に変換する、最も基本的なステップです。「IT化」とほぼ同義で使われることもあります。

- 具体例:

- 紙の書類をスキャナーで読み取り、PDFファイルとして保存する。

- 手書きの議事録をWordやExcelで作成する。

- 紙のアンケートをWebフォームに置き換える。

この段階の目的は、主に情報の保存性や検索性を高めることにあり、業務プロセス自体は大きく変わりません。

段階2:デジタライゼーション(Digitalization)

デジタイゼーションによってデジタル化された情報を活用し、特定の業務プロセス全体を効率化・自動化するステップです。

- 具体例:

- 勤怠管理システムを導入し、出退勤の打刻から給与計算までの流れを自動化する。

- 会計ソフトを導入し、請求書発行や経費精算をデジタルで完結させる。

- MA(マーケティングオートメーション)ツールを導入し、見込み客へのメール配信を自動化する。

この段階では、特定の業務における生産性が向上しますが、変革はまだ部門内に留まっています。

段階3:デジタルトランスフォーメーション(DX)

デジタイゼーションとデジタライゼーションを基盤として、企業全体のビジネスモデルや組織そのものを変革し、新たな価値を生み出す最終段階です。

- 具体例:

- 建設機械にIoTセンサーを取り付け、稼働データを収集・分析。故障を予知してメンテナンスサービスを提供するビジネスモデルへ転換する。

- 実店舗の顧客データとECサイトの購買データを統合分析し、一人ひとりに最適化された商品をオンライン・オフライン問わず提案する(OMO: Online Merges with Offline)。

- 社内のあらゆるデータを一元管理する基盤を構築し、データに基づいた迅速な経営判断を全社的に行える組織文化を醸成する。

このように、DXはIT化やデジタル化の先にある、より高次元の概念であり、企業経営の根幹に関わる戦略的な取り組みであることが分かります。

なぜ今DXが重要視されているのか

今日、多くの企業にとってDXが避けては通れない経営課題となっている背景には、いくつかの深刻な要因が絡み合っています。

- 消費者行動と市場の劇的な変化

スマートフォンの普及やSNSの浸透により、消費者の情報収集、購買決定プロセス、価値観は根本から変わりました。顧客はいつでもどこでも情報を比較検討し、自分に最適化された体験を求めるようになっています。このような「デジタルネイティブ」な顧客の期待に応えられなければ、企業は選ばれなくなってしまいます。さらに、異業種からデジタル技術を武器に参入してくる「ディスラプター(破壊的創造者)」の登場により、既存の業界地図が塗り替えられるケースも珍しくありません。 - 「2025年の崖」問題の深刻化

経済産業省が2018年の「DXレポート」で警鐘を鳴らした問題です。これは、多くの日本企業が抱える老朽化・複雑化・ブラックボックス化した既存の基幹システム(レガシーシステム)が、DX推進の大きな足かせとなり、このまま放置すれば2025年以降、年間最大12兆円もの経済損失が生じる可能性があるという指摘です。(参照:経済産業省「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」)

レガシーシステムは、維持・運用に多大なコストと人材が割かれるだけでなく、新しいデジタル技術との連携も困難です。これが、データ活用の妨げや迅速なビジネス変革の遅れにつながり、企業の競争力を著しく削いでしまうのです。 - 労働人口の減少と生産性向上の必要性

少子高齢化が進む日本では、労働人口の減少が深刻な問題となっています。限られた人材でこれまで以上の成果を出すためには、生産性の向上が不可欠です。RPA(Robotic Process Automation)による定型業務の自動化や、AIによる高度な分析・予測などを活用し、従業員が付加価値の高い創造的な業務に集中できる環境を整えることが、企業の持続可能性を左右します。 - グローバル競争の激化

デジタル技術は地理的な制約を取り払い、世界中の企業が同じ土俵で競争する時代をもたらしました。海外の先進企業は、積極的にDX投資を行い、データドリブンな経営で次々と革新的なサービスを生み出しています。こうしたグローバルな競争環境で生き残るためには、日本企業も同様に、あるいはそれ以上にDXを加速させ、独自の強みを構築していく必要があります。

これらの要因は相互に影響し合っており、もはやDXは「やれば有利になる」選択肢ではなく、「やらなければ生き残れない」必須の経営戦略として、すべての企業に強く求められているのです。

【2024年】DXに関する最新動向

DXを取り巻く環境は日々進化しています。2024年現在、企業が特に注目すべきDXの最新トレンドはどのようなものでしょうか。ここでは、ビジネスの未来を左右する4つの重要な動向について解説します。

生成AIのビジネス活用が本格化

2023年に大きな注目を集めたChatGPTをはじめとする「生成AI(Generative AI)」は、2024年に入り、実証実験(PoC)のフェーズから本格的なビジネス活用のフェーズへと移行しつつあります。生成AIは、テキスト、画像、音声、コードなどを自動で生成できる技術であり、DXの可能性を飛躍的に押し広げるものとして期待されています。

- 具体的なビジネス活用シーン

- コンテンツマーケティング: ブログ記事、SNS投稿、広告コピーなどの原案を瞬時に生成し、マーケターの作業時間を大幅に短縮。

- 営業活動: 顧客へのメール文面作成、商談後の議事録要約、提案書の骨子作成などを自動化し、営業担当者が顧客との対話に集中できる環境を創出。

- ソフトウェア開発: プログラムコードの自動生成やレビュー、バグの特定などを支援し、開発サイクルの高速化に貢献。

- カスタマーサポート: 高度な対話が可能なAIチャットボットを導入し、24時間365日の顧客対応を実現。問い合わせ内容の分析から、FAQの自動更新やサービス改善提案までを行う。

- データ分析: 専門家でなくても、自然言語で指示するだけで複雑なデータ分析や可視化が可能になり、データドリブンな意思決定を促進。

- 2024年のトレンドと課題

2024年は、汎用的な大規模言語モデル(LLM)に加え、特定の業界や業務に特化した小規模な生成AIモデルの活用が進んでいます。これにより、専門性の高い領域でも精度の高いアウトプットが期待できるようになりました。

一方で、企業が本格導入を進める上では、ハルシネーション(もっともらしい嘘の情報を生成する現象)、情報漏洩のリスク、著作権問題、そして倫理的な配慮といった課題への対応が不可欠です。多くの企業では、従業員が安全かつ効果的に生成AIを利用するための社内ガイドラインの策定や、セキュリティが担保された法人向けサービスの導入が急がれています。生成AIをいかに自社の業務プロセスに組み込み、競争優位性につなげられるかが、2024年以降のDXの成否を分ける重要な鍵となるでしょう。

DX人材の育成と確保が急務に

DX推進の成否は、最終的に「人」にかかっています。しかし、DXを主導できる高度なデジタルスキルとビジネス知識を兼ね備えた人材は、依然として深刻な不足状態にあります。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発行した「DX白書2023」によると、DXを推進する人材の「量」の確保について、日本の企業の約半数(49.6%)が「大幅に不足している」または「やや不足している」と回答しており、この課題の根深さを示しています。(参照:IPA「DX白書2023」)

- 求められる人材像の変化

かつて求められたのは、特定のITシステムを開発・運用する専門家でした。しかし、現代のDXで求められるのは、以下のような多様なスキルを持つ人材です。- ビジネスアーキテクト: 経営戦略や事業課題を深く理解し、それを解決するためのDX戦略やビジネスモデルを設計できる人材。

- データサイエンティスト: 膨大なデータを分析し、ビジネスに有益な知見を抽出し、事業の意思決定を支援する人材。

- UX/UIデザイナー: 顧客視点で製品やサービスを設計し、最高のユーザー体験を創出する人材。

- サイバーセキュリティ専門家: DXによって増大するセキュリティリスクを管理し、企業の資産を守る人材。

- DXプロジェクトマネージャー: 多様な専門家をまとめ、プロジェクト全体を円滑に推進する人材。

- 育成と確保に向けた企業の取り組み

採用市場における優秀なDX人材の獲得競争は激化の一途をたどっています。そのため、多くの企業が外部からの採用だけに頼るのではなく、社内人材の育成(リスキリング)に力を入れ始めています。- リスキリングプログラム: 全社員を対象としたデジタルリテラシー研修から、特定のスキルを習得するための専門的な育成プログラムまで、階層別に教育機会を提供する。

- 外部パートナーとの協業: DXコンサルティングファームや開発会社と協業し、ノウハウを吸収しながらプロジェクトを進める。

- 柔軟な働き方の導入: 副業・兼業人材やフリーランスといった外部の専門家が参画しやすい環境を整備する。

DX人材の育成と確保は、一朝一夕には解決できない長期的な課題です。自社に必要な人材像を明確にし、採用・育成・定着までを一貫した戦略として取り組む姿勢が求められています。

「2025年の崖」問題への継続的な対応

前述の「2025年の崖」問題は、期限が目前に迫る2024年においても、日本企業が取り組むべき最重要課題の一つです。多くの企業では、レガシーシステムからの脱却に向けた「モダナイゼーション」が進行中ですが、その道のりは平坦ではありません。

- モダナイゼーションの主な手法

- リプレース(再構築): 既存システムを、クラウドネイティブな技術などを活用して全面的に作り直す。最も理想的だが、コストと時間がかかる。

- リホスト(移行): 既存のアプリケーションはそのままに、インフラだけをオンプレミスからクラウドへ移行する(リフト&シフト)。比較的迅速に行えるが、システム自体の問題は解決されない。

- リファクタリング(再設計): アプリケーションの外部仕様は変えずに、内部構造を改善し、保守性や性能を向上させる。

- リプラットフォーム: アプリケーションの一部を修正し、クラウド環境などの新しいプラットフォームで稼働できるようにする。

- 2024年における課題認識

多くの企業がモダナイゼーションの必要性を認識しているものの、「既存システムの仕様が複雑すぎて誰も全体像を把握できない」「日々の業務に追われ、刷新プロジェクトにリソースを割けない」「短期的な投資対効果が見えにくく、経営層の承認を得られない」といった理由で、計画が遅々として進まないケースが散見されます。

しかし、この問題を先送りすればするほど、技術的負債は雪だるま式に膨れ上がります。2024年は、単なるシステム刷新に留まらず、モダナイゼーションを機に業務プロセス全体を見直し、ビジネスのアジリティ(俊敏性)を高めるという本来の目的に立ち返り、全社一丸となってこの課題に取り組むべき正念場と言えるでしょう。

サステナビリティと連携したGX(グリーン・トランスフォーメーション)の推進

近年、気候変動問題への対応やSDGs(持続可能な開発目標)への貢献は、企業の社会的責任としてだけでなく、新たな事業機会や企業価値向上の源泉として捉えられるようになっています。こうした中、DXとGX(グリーン・トランスフォーメーション)を連携させる動きが世界的に加速しています。

- GX(グリーン・トランスフォーメーション)とは

GXとは、化石燃料中心の経済・社会システムを、再生可能エネルギーなどのクリーンエネルギー中心へ転換することで、温室効果ガスの排出削減と産業競争力の向上を両立させるための変革を指します。 - DX技術がGXをどう加速させるか

デジタル技術は、環境負荷の低減と経済成長を両立させる上で極めて重要な役割を果たします。- エネルギーの最適化: 工場やビルにIoTセンサーを設置し、電力使用量をリアルタイムで可視化。AIが需要を予測し、エネルギー消費を自動で最適化する。

- サプライチェーンの可視化: ブロックチェーン技術などを活用し、製品の原材料調達から製造、輸送、廃棄に至るまでのサプライチェーン全体のCO2排出量を追跡・管理する。

- スマートファクトリー: 製造プロセスの自動化・効率化により、エネルギーや資源の無駄を徹底的に削減する。

- サーキュラーエコノミーの促進: 製品のライフサイクルデータを収集・分析し、リサイクルやリユースを前提とした製品設計やビジネスモデルを構築する。

2024年現在、投資家や顧客は、企業の環境への取り組みを厳しく評価するようになっています。DXの推進計画にGXの視点を組み込み、サステナビリティを経営の中心に据えることは、もはやコストではなく、未来への不可欠な投資として認識され始めているのです。

DXの市場規模と今後の見通し

DXへの取り組みが世界的に加速する中、その市場規模はどの程度まで拡大しているのでしょうか。国内外の市場動向を具体的なデータと共に把握することは、自社のDX戦略を客観的に位置づける上で非常に重要です。

日本国内の市場規模予測

日本国内においても、DX関連市場は力強い成長を続けています。多くの企業が「2025年の崖」問題を克服し、新たな競争力を獲得するために、デジタル技術への投資を積極的に行っています。

市場調査会社のIDC Japanが2024年1月に発表したレポートによると、2023年の日本国内におけるDX投資額は、前年比15.2%増の6兆5,178億円に達しました。そして、この成長は今後も継続し、2022年から2027年までの年間平均成長率(CAGR)は11.7%で推移し、2027年には9兆7,678億円に達すると予測されています。(参照:IDC Japan株式会社「国内DX市場の産業分野別/企業規模別予測を発表」)

この成長を牽引しているのは、以下のような分野への投資です。

- クラウド: レガシーシステムからの移行先として、また新しいサービスを迅速に展開するための基盤として、クラウドへの投資はDXの中核を占めています。

- AI/アナリティクス: 膨大なデータをビジネス価値に変えるため、AIを活用した需要予測やデータ分析プラットフォームへの投資が活発化しています。

- IoT: 製造業におけるスマートファクトリー化や、物流・インフラ分野でのデータ収集・活用を目的とした投資が拡大しています。

- セキュリティ: DX推進に伴い増大するサイバーリスクに対応するため、セキュリティ対策への投資は不可欠なものとなっています。

産業分野別に見ると、特に組立製造、プロセス製造、金融、官公庁といった分野で大規模な投資が行われています。一方で、人手不足が深刻な運輸や小売、建設といった分野でも、業務効率化を目的としたDX投資が今後さらに加速すると見られています。

このように、日本のDX市場は、一部の先進的な大企業だけでなく、あらゆる産業・規模の企業を巻き込みながら、着実に拡大フェーズに入っていることが分かります。この大きな潮流に乗り遅れないよう、自社の課題と照らし合わせながら戦略的な投資判断を行うことが求められます。

世界の市場規模予測

グローバルに見ると、DX市場の規模はさらに巨大であり、その成長ペースも日本を上回る勢いを見せています。

IDCが2023年10月に発表した全世界のDX支出に関する予測では、2023年の全世界におけるDX関連支出額は2.3兆ドルに達する見込みです。さらに、2022年から2027年までの年間平均成長率(CAGR)は16.8%と非常に高く、2027年には3.9兆ドルという驚異的な規模にまで拡大すると予測されています。(参照:IDC “Worldwide Digital Transformation Spending Guide”)

地域別に見ると、依然として北米(特に米国)が最大の市場ですが、アジア太平洋地域(特に中国)や西ヨーロッパも高い成長率を示しており、DXが世界共通の経営課題であることがうかがえます。

世界的なトレンドとしては、以下のような点が挙げられます。

- AI Everywhere(あらゆる場所にAIを): 生成AIの登場により、あらゆるソフトウェアやサービスにAI機能が組み込まれる動きが加速しています。AI活用は、もはや差別化要因ではなく、標準装備となりつつあります。

- データファブリックアーキテクチャの採用: 企業内外に散在するデータを物理的に移動させることなく、仮想的に統合・管理する「データファブリック」という考え方が注目されています。これにより、より迅速かつ柔軟なデータ活用が可能になります。

- サステナビリティ(持続可能性)への投資: 前述のGXと同様に、環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)を重視するESG経営の観点から、サステナビリティに関連するDX投資が世界的に増加しています。

これらのグローバルな市場動向とトレンドを把握することは、日本企業が世界市場で戦う上で、また、グローバルなベストプラクティスを自社のDXに取り入れる上で、非常に有益な示唆を与えてくれます。日本の市場だけでなく、世界の大きなうねりの中で自社の立ち位置を考えることが、未来を見据えたDX戦略の策定には不可欠です。

日本企業が直面するDX推進の主な課題

多くの日本企業がDXの重要性を認識し、取り組みを開始している一方で、その推進過程では様々な壁に直面しています。ここでは、多くの企業に共通して見られる代表的な4つの課題について、その原因と背景を深く掘り下げていきます。

経営層のビジョン・コミットメント不足

DX推進における最大の障壁は、技術や人材の問題以前に、経営層のビジョンとコミットメントの不足にあると言っても過言ではありません。DXは、IT部門だけが担当する単なるシステム導入プロジェクトではなく、全社を巻き込む経営改革です。しかし、この本質が経営層に十分に理解されていないケースが少なくありません。

- 課題の具体的な現れ方

- 「何のためにDXをやるのか」が不明確: 経営層が「DXで何を実現したいのか」「どのような企業に生まれ変わりたいのか」という明確なビジョン(To-Be像)を示せないため、現場は何を目標に動けば良いか分からず、取り組みが形骸化してしまいます。「DXをやること」自体が目的化し、効果の薄いツール導入に終始する結果となりがちです。

- IT部門への丸投げ: DXを「IT部門の仕事」と捉え、推進を丸投げしてしまう。事業部門は非協力的で、結果として導入されたシステムも現場のニーズと乖離し、使われないものになってしまいます。

- 短期的なROI(投資対効果)の追求: DXの本質的な価値は、業務効率化によるコスト削減だけでなく、新たな顧客価値の創造やビジネスモデルの変革といった長期的な成果にあります。しかし、経営層が四半期ごとの利益など短期的な成果ばかりを求めると、抜本的な改革に必要な中長期的な投資の意思決定ができなくなります。

- リーダーシップの欠如: DXは、既存の業務プロセスや組織構造の変更を伴うため、現場からの抵抗が起こりがちです。こうした際に、経営トップが「変革の痛みは自分が引き受ける」という強いリーダーシップと覚悟を示さなければ、改革は頓挫してしまいます。

この課題を克服するためには、経営層自らがDXの本質を学び、自社の未来像を具体的に描き、それを社内外に繰り返し発信し続けることが不可欠です。

デジタル人材の不足

DXを具体的に構想し、実行に移す「デジタル人材」の不足も、日本企業が抱える深刻な課題です。この問題は、単にIT技術者の数が足りないという「量」の問題だけでなく、求められるスキルセットを持つ人材がいないという「質」の問題も内包しています。

- 量の不足: 経済産業省の試算では、IT人材は2030年には最大で約79万人不足する可能性が指摘されています。少子高齢化が進む中、IT業界への人材供給は需要に全く追いついていません。(参照:経済産業省「IT人材需給に関する調査」)

- 質のミスマッチ:

- レガシースキルの陳腐化: 多くの企業では、社内のIT人材がCOBOLなどで構築されたレガシーシステムの維持・運用に追われており、クラウド、AI、データサイエンスといった新しい技術領域のスキルを習得する機会がありません。

- ビジネス視点の欠如: 従来のIT部門は、事業部門からの要求通りにシステムを開発・運用することが主な役割でした。そのため、ビジネス課題を自ら発見し、デジタル技術で解決策を提案できるような、ビジネスとITの橋渡し役となる人材が育ちにくい構造になっています。

- 採用競争の激化: 高度なスキルを持つ優秀なデジタル人材は、GAFAMに代表される外資系テック企業や、高待遇を提示する国内スタートアップに人気が集中します。伝統的な人事制度や給与体系を持つ多くの日本企業は、採用競争で後れを取りがちです。

この人材不足を解消するには、採用戦略の見直しと共に、既存社員の能力を再開発する「リスキリング」への本格的な投資が急務です。全社的なデジタルリテラシーの底上げを図りつつ、意欲のある社員を選抜して高度な専門スキルを習得させるなど、計画的な内部育成が成功の鍵となります。

複雑化した既存システム(レガシーシステム)

「2025年の崖」の根源であるレガシーシステムは、DX推進の足かせとなる物理的・技術的な障壁です。長年にわたって部分的な改修を繰り返してきた結果、多くの企業の基幹システムは、以下のような問題を抱えています。

- ブラックボックス化: システムの設計書やドキュメントが残っておらず、退職した担当者しか仕様を把握していないなど、システムの全体像が誰にも分からなくなっている状態です。これにより、新しい機能の追加や改修が非常に困難かつ高リスクになります。

- 技術的負債の増大: 古い技術基盤や複雑なプログラム構造は、それ自体が「技術的負債」となります。この負債は時間と共に利子のように膨れ上がり、システムの維持・運用コストを増大させ、新しい技術への投資を圧迫します。

- データのサイロ化: 部門ごとにシステムが最適化され、互いに連携していないため、貴重なデータが各部署に分断された状態(データサイロ)に陥っています。これにより、全社を横断したデータ分析や活用ができず、データドリブンな経営の実現を阻害します。

- ビジネスの変化への追随不能: 市場や顧客ニーズが急速に変化しても、レガシーシステムが足かせとなり、新しい商品やサービスをスピーディに市場投入することができません。このアジリティ(俊敏性)の欠如は、企業にとって致命的な弱点となります。

レガシーシステムの刷新(モダナイゼーション)は、多大なコストと時間を要する困難なプロジェクトですが、これを避けていては真のDXは実現不可能です。経営層が強い決意を持って、計画的かつ戦略的にこの課題に取り組む必要があります。

縦割り組織による部門間の連携不足

多くの日本企業に見られる「縦割り組織」の弊害も、DXを阻む大きな壁です。各事業部や部署が自部門の利益やKPI(重要業績評価指標)の達成を最優先するあまり、全社的な視点が欠如し、部門間の連携がうまくいかないという問題です。

- 課題の具体的な現れ方

- データサイロの発生: 各部門が「自分たちのデータ」を囲い込み、他部門と共有しようとしない。これにより、前述のシステム的なデータサイロに加えて、組織的なデータサイロが発生します。例えば、マーケティング部門が持つ顧客のWeb行動データと、営業部門が持つ商談履歴データが連携されなければ、顧客一人ひとりを深く理解したアプローチは不可能です。

- 部分最適の罠: 各部門が自部門の業務効率化だけを考えて個別にツールを導入した結果、全社的に見ると重複投資になったり、システム間の連携が取れずに逆に非効率になったりする。

- 責任の押し付け合い: DXプロジェクトは複数の部門にまたがることが多いため、「これはうちの仕事ではない」といった責任の押し付け合いや、部門間の利害対立が発生し、プロジェクトが停滞する原因となります。

- イノベーションの阻害: 新しいアイデアやビジネスモデルは、既存の組織の枠組みを超えた連携から生まれることが多いです。縦割りの壁は、こうした部門横断的なコラボレーションを阻害し、イノベーションの芽を摘んでしまいます。

この課題を乗り越えるためには、CDO(最高デジタル責任者)のような全社を俯瞰できる役職を設置し、部門横断的なプロジェクトチーム(クロスファンクショナルチーム)を組成するなど、組織構造そのものに手を入れることが有効です。

DX推進を成功に導くためのポイント

DX推進には多くの困難が伴いますが、成功している企業にはいくつかの共通したポイントがあります。ここでは、前述の課題を克服し、DXを成功へと導くための4つの重要なポイントを解説します。

明確なビジョンと戦略を策定する

DXの取り組みは、「なぜ我々はDXを推進するのか?」という問いに対する明確な答えから始まります。技術導入ありきではなく、経営課題や事業戦略と結びついた、説得力のあるビジョンを策定することが、全ての土台となります。

- 現状(As-Is)の正確な把握:

まずは自社の置かれている状況を客観的に分析します。- ビジネス環境: 競合の動向、顧客ニーズの変化、市場のトレンドなどを分析します(PEST分析、SWOT分析など)。

- 社内環境: 自社の強み・弱み、業務プロセスの課題、技術的な負債(レガシーシステム)、組織文化の問題点などを洗い出します。

- あるべき姿(To-Be)の定義:

現状分析を踏まえ、数年後にどのような企業になっていたいのか、その理想像を具体的に描きます。この際、「顧客価値の向上」を軸に考えることが重要です。- 例:「手作業によるミスをゼロにし、従業員がより創造的な業務に集中できる組織になる」

- 例:「全ての顧客接点のデータを統合し、一人ひとりにパーソナライズされた体験を提供する」

- 例:「製品の売り切りモデルから脱却し、継続的なサービス提供で安定した収益基盤を築く」

- 戦略とロードマップの策定:

定義した「あるべき姿」に到達するための道筋(戦略)と、具体的な実行計画(ロードマップ)を策定します。- 優先順位付け: 全ての課題に一度に取り組むことは不可能です。インパクトの大きさや実現可能性を評価し、取り組むべきテーマに優先順位をつけます。

- KPI(重要業績評価指標)の設定: 進捗を客観的に測るための指標を設定します。売上高や利益率といった財務指標だけでなく、顧客満足度、従業員エンゲージメント、リードタイム短縮率といった非財務指標も重要です。

- 体制と予算の確保: 誰が責任者で、どの部署が関わり、どれくらいの予算と期間をかけるのかを明確にします。

そして最も重要なのは、策定したビジョンと戦略を、経営トップが自らの言葉で、全社員に向けて繰り返し発信し続けることです。これにより、全社的な目的意識が醸成され、変革への協力体制が生まれます。

小さく始めて素早く改善を繰り返す

DXは壮大な変革ですが、最初から完璧な大規模プロジェクトを目指すと、計画倒れになったり、変化に追随できずに失敗したりするリスクが高まります。成功する企業は、「アジャイル」や「リーンスタートアップ」の考え方を取り入れ、小さく始めて素早く改善を繰り返すアプローチを採用しています。

- スモールスタート(PoC / MVP):

- PoC(Proof of Concept: 概念実証): 新しい技術やアイデアが、技術的に実現可能か、また期待する効果が得られそうかを検証するために、小規模な環境で試してみること。

- MVP(Minimum Viable Product: 実用最小限の製品): 顧客に価値を提供できる最小限の機能を備えた製品やサービスをいち早く開発し、市場に投入すること。

- このアプローチにより、初期投資を抑え、失敗のリスクを最小化しながら、実際のデータやユーザーの反応を得ることができます。

- PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)の高速化:

スモールスタートで得られた結果やフィードバックを元に、短いサイクルで改善を繰り返します。- Plan(計画): 仮説を立て、次の施策を計画する。

- Do(実行): 計画した施策を実行する。

- Check(評価): 実行結果をKPIと照らし合わせて評価・分析する。

- Act(改善): 評価結果を元に、次の計画に活かす。

このサイクルを高速で回すことで、市場の変化に迅速に対応し、継続的に製品やサービスを改善していくことができます。

- 成功体験の積み重ねと横展開:

特定の部門や業務で小さな成功を収めることは、DX推進の大きな弾みになります。その成功事例を社内で共有することで、「自分たちの部署でもできるかもしれない」という機運が高まり、全社的なDXへの抵抗感を和らげ、協力的な雰囲気を醸成する効果があります。まずは成功確率の高い領域から着手し、成功体験を積み重ねながら、徐々に取り組みの範囲を広げていくことが賢明な戦略です。

全社を巻き込む推進体制を構築する

DXは、特定の部署だけで完結するものではなく、組織全体を巻き込んだ「総力戦」です。部門間の壁を乗り越え、全社一丸となって取り組むための推進体制を構築することが不可欠です。

- トップダウンによる強力な推進力:

- DX推進専門部署の設置: 経営トップの直轄組織として「DX推進室」や「デジタルトランスフォーメーション部」などを設置し、強力な権限と予算を与えます。

- CDO/CDXOの任命: 最高デジタル責任者(CDO)や最高トランスフォーメーション責任者(CDXO)といった役職を設け、DX戦略全体の責任者として経営レベルでの意思決定を迅速に行えるようにします。

- ボトムアップによる現場の巻き込み:

- クロスファンクショナルチームの組成: 事業部門、IT部門、管理部門など、部署の垣根を越えたメンバーで構成されるプロジェクトチームを作ります。これにより、現場のリアルな課題やニーズを吸い上げ、部門間の連携をスムーズにすることができます。

- DXアンバサダー制度: 各部署にDX推進のキーパーソンとなる「アンバサダー」を任命し、自部署内での啓蒙活動や、現場と推進部署との橋渡し役を担ってもらいます。

- IT部門と事業部門の協調:

従来の「事業部門が要件を出し、IT部門が開発する」という関係性から脱却し、両者が企画段階から一体となって課題解決に取り組むことが重要です。事業部門はビジネスの知見を、IT部門は技術的な知見を持ち寄り、対等なパートナーとして協働する文化を育む必要があります。 - 全社的な意識改革と文化醸成:

DXは一部の専門家だけのものではありません。全社員が当事者意識を持つための働きかけが重要です。- DX教育・研修: 全社員を対象に、DXの基礎知識やデジタルツールの使い方に関する研修を実施し、組織全体のデジタルリテラシーを底上げします。

- コミュニケーション: 社内報やイントラネットなどを活用し、DXの進捗状況や成功事例を継続的に共有し、変革への機運を維持します。

「組織は戦略に従う」という言葉の通り、DXという全社戦略を成功させるためには、それに適した組織体制への変革が欠かせません。

データ活用のための基盤を整備する

DXの本質が「データとデジタル技術を活用した変革」である以上、その根幹となるデータを収集・蓄積・分析・活用するための基盤を整備することは、極めて重要なポイントです。

- データ基盤の構築:

社内外に散在するデータを一元的に管理し、活用可能な状態にするためのインフラを構築します。- DWH(データウェアハウス): 各業務システムから収集した構造化データを、分析しやすいように整理・統合して格納するデータベース。

- データレイク: 画像、動画、ログファイルといった非構造化データも含め、あらゆるデータを元の形式のまま一元的に蓄積する貯蔵庫。

- ETL/ELTツール: 複数のデータソースからデータを抽出し(Extract)、使いやすい形式に変換し(Transform)、DWHやデータレイクに格納する(Load)ためのツール。

- データガバナンスの確立:

データを全社で安全かつ効果的に活用するためには、ルール作りと管理体制の整備(データガバナンス)が不可欠です。- データ品質管理: データの正確性、完全性、一貫性を担保するためのルールやチェック体制を整備します。

- データセキュリティ: 誰がどのデータにアクセスできるのかという権限管理や、情報漏洩を防ぐためのセキュリティ対策を徹底します。

- メタデータ管理: データが「何を意味し、どこから来て、誰が管理しているのか」といった付帯情報(メタデータ)を整備し、データを探しやすく、理解しやすくします。

- データ民主化の推進:

最終的な目標は、専門家だけでなく、現場のビジネスパーソンが自らデータを活用して意思決定や業務改善を行える「データ民主化」の状態を実現することです。- セルフサービスBIツールの導入: 直感的な操作でデータを分析・可視化できるBI(ビジネスインテリジェンス)ツールを導入し、現場の従業員に提供します。

- データリテラシー教育: データを正しく読み解き、活用するための教育を全社的に実施します。

データは21世紀の石油とも言われます。この貴重な資産を最大限に活用できる基盤と文化を築くことこそが、持続的な競争優位性を生み出す源泉となるのです。

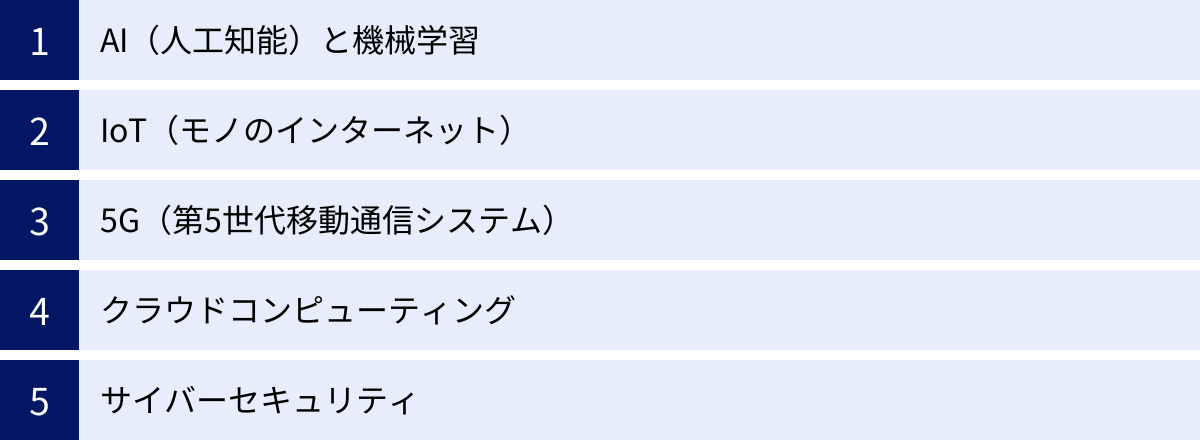

DXを支える重要なテクノロジー

DXは、様々なデジタル技術の組み合わせによって実現されます。ここでは、現代のDXを推進する上で特に重要となる5つの基盤テクノロジーについて、その役割と可能性を解説します。

AI(人工知能)と機械学習

AI(Artificial Intelligence)およびその中核技術である機械学習(Machine Learning)は、DXにおける「頭脳」の役割を担います。人間には不可能な規模のデータを処理・分析し、パターンを発見して未来を予測することで、業務の自動化、最適化、そして高度な意思決定を可能にします。

- 主な活用領域と具体例:

- 予測: 過去の販売実績や天候、イベント情報などのデータを機械学習モデルに学習させ、将来の製品需要を高い精度で予測する。これにより、在庫の最適化や機会損失の削減が可能になります。

- 画像認識: 製造ラインを流れる製品の画像をAIが瞬時に分析し、不良品を自動で検知する。また、店舗のカメラ映像から顧客の年齢層や性別、動線を分析し、店舗レイアウトの改善に活かす。

- 自然言語処理(NLP): 顧客からの問い合わせメールやチャットの内容をAIが理解し、自動で回答を生成したり、適切な担当者に振り分けたりする。最近では、生成AIがこの分野で飛躍的な進化を遂げ、要約、翻訳、コンテンツ作成など、より高度なタスクをこなせるようになっています。

- 異常検知: 工場の設備やインフラの稼働データを常時監視し、普段とは異なるパターン(異常の兆候)をAIが検知してアラートを出すことで、故障の予兆保全を実現する。

AIはもはや特別な技術ではなく、企業の競争力を左右する根幹技術として、あらゆるDXの取り組みに組み込まれつつあります。

IoT(モノのインターネット)

IoT(Internet of Things)は、現実世界(フィジカル空間)とデジタル世界(サイバー空間)をつなぐ「神経網」の役割を果たします。従来はデータを生み出さなかった「モノ」にセンサーや通信機能を搭載することで、それらの状態や動きをデータとして収集し、遠隔からの監視や制御を可能にします。

- 主な活用領域と具体例:

- スマートファクトリー: 工場内のあらゆる機械や設備にセンサーを取り付け、稼働状況、温度、振動などのデータをリアルタイムで収集。生産ライン全体の状況を可視化し、ボトルネックの特定や生産性の向上につなげる。

- スマートロジスティクス: 輸送中のトラックやコンテナにGPSや温湿度センサーを搭載し、位置情報や荷物の状態をリアルタイムで追跡。最適な配送ルートの選定や、品質管理の高度化を実現する。

- スマート農業: 農地にセンサーを設置し、土壌の水分量や日照時間などのデータを収集。AIが分析し、水や肥料を最適なタイミングで自動供給することで、省力化と収穫量の向上を両立させる。

- コネクテッドカー: 自動車が走行データや車両の状態を常時サーバーに送信。渋滞情報の提供や、遠隔での故障診断、保険料の個別最適化といった新しいサービスを生み出す。

IoTによって収集された膨大なビッグデータをAIが分析することで、これまで見えなかった新たな知見が生まれ、革新的なビジネスモデルの創出につながります。

5G(第5世代移動通信システム)

5Gは、これまでのモバイル通信(4G/LTE)を大幅に進化させた次世代の通信インフラです。その特徴である「①超高速・大容量」「②超低遅延」「③多数同時接続」は、DXの可能性を大きく広げる「高速道路」のような役割を担います。

- 5Gの特徴がDXにもたらすインパクト:

- 超高速・大容量: 4K/8Kといった高精細な映像や、VR/ARコンテンツのような大容量データを、ストレスなくリアルタイムに伝送できます。これにより、遠隔地からの熟練者による作業支援や、リアルな没入感のある遠隔トレーニングなどが可能になります。

- 超低遅延: 通信の遅延が人間には感知できないレベル(1ミリ秒程度)まで短縮されます。この特性は、工場のロボットの遠隔精密制御や、自動運転、遠隔手術など、一瞬の遅れも許されないミッションクリティカルな領域での活用が期待されています。

- 多数同時接続: 1平方キロメートルあたり約100万台という、4Gの10倍以上のデバイスを同時にネットワークに接続できます。これにより、工場や街中に設置された無数のIoTセンサーからのデータを、安定して収集することが可能になります。

5Gは、特にAIやIoTと組み合わせることで真価を発揮し、これまで技術的な制約で実現が難しかったDXのユースケースを現実のものにします。

クラウドコンピューティング

クラウドコンピューティングは、サーバー、ストレージ、ソフトウェアといったITリソースを、自社で保有するのではなく、インターネット経由でサービスとして利用する形態です。もはやDXを推進する上での「標準的なインフラ」と言える存在です。

- クラウドがDX推進にもたらすメリット:

- スピードと俊敏性: 物理的なサーバーの購入や設定が不要なため、必要なITリソースを数分で調達できます。これにより、新しいサービスの開発・導入をスピーディに行え、ビジネスの変化に素早く対応できます。

- コストの最適化: 初期投資を大幅に削減でき、利用した分だけ料金を支払う従量課金制が基本です。需要の変動に合わせてリソースを柔軟に増減できるため、コストを最適化できます。

- 拡張性(スケーラビリティ): ビジネスの成長に合わせて、システムを止めることなく容易に規模を拡張できます。

- 最新技術へのアクセス: クラウドベンダー(AWS、Microsoft Azure、Google Cloudなど)が提供する、AI、機械学習、データ分析といった最新のサービスを、自社で開発することなく手軽に利用できます。

レガシーシステムからの脱却(モダナイゼーション)の移行先として、また、新しいデジタルサービスを構築するための基盤として、クラウドの活用はDX成功の絶対条件の一つです。

サイバーセキュリティ

DXによってデジタル化が進み、あらゆるものがネットワークにつながることで、企業はサイバー攻撃の脅威に常に晒されることになります。サイバーセキュリティは、DXを安全に推進するための「盾」であり「ブレーキ」の役割を担う、極めて重要なテクノロジーです。

- DX時代に求められるセキュリティの考え方:

- ゼロトラスト: 従来の「社内は安全、社外は危険」という境界型防御の考え方では、巧妙化するサイバー攻撃には対抗できません。「何も信用せず、全てのアクセスを検証する(Never Trust, Always Verify)」というゼロトラストの考え方に基づき、社内外問わず、全ての通信やアクセス要求を都度認証・認可する仕組みが主流となっています。

- サプライチェーンセキュリティ: 自社だけでなく、取引先や委託先といったサプライチェーン全体を標的とした攻撃が増加しています。自社のセキュリティ対策はもちろん、取引先のセキュリティレベルの確認や管理も重要になります。

- セキュリティ・バイ・デザイン: システムやサービスを開発する初期の設計段階からセキュリティを組み込むという考え方です。後から対策を追加するよりも、手戻りが少なく、強固なセキュリティを確保できます。

DXによるビジネス価値の創出(アクセル)と、セキュリティリスクの管理(ブレーキ)は、常に一体で考えなければなりません。セキュリティをコストではなく、事業継続のための重要な投資と位置づけることが、持続可能なDXを実現する鍵となります。

目的別に見るDX推進のおすすめツール

DXを具体的に進めるためには、自社の課題や目的に合ったツールの選定が不可欠です。ここでは、多くの企業で導入が進んでいる代表的な4つのカテゴリについて、世界的に評価の高いツールを紹介します。

営業活動を効率化するツール(SFA/CRM)

営業部門のDXにおいて中核となるのが、SFA(Sales Force Automation)とCRM(Customer Relationship Management)です。

- SFA(営業支援システム): 営業担当者の活動(商談、訪問、タスクなど)を記録・管理し、営業プロセス全体を可視化・効率化するツールです。

- CRM(顧客関係管理): 顧客情報(属性、購買履歴、問い合わせ履歴など)を一元管理し、顧客との良好な関係を構築・維持するためのツールです。

多くのツールはSFAとCRMの両方の機能を兼ね備えており、顧客情報を基盤とした営業活動の高度化を支援します。

| ツール名 | 特徴 | 主なターゲット |

|---|---|---|

| Salesforce Sales Cloud | 世界No.1シェアを誇るSFA/CRMの王道。機能が豊富で拡張性が非常に高く、外部アプリとの連携も多彩。大規模な組織や複雑な営業プロセスを持つ企業に最適。 | 大企業~中小企業 |

| HubSpot Sales Hub | マーケティング、セールス、カスタマーサービスを統合したプラットフォームの一部。直感的なUIと、無料から始められるプランが魅力。特に中小企業やスタートアップに人気。 | 中小企業~中堅企業 |

Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloudは、SFA/CRM市場のリーダーとして、世界中の多くの企業で導入されています。その最大の強みは、圧倒的な機能の網羅性と、ビジネスの成長に合わせて柔軟にカスタマイズできる拡張性にあります。顧客管理、案件管理、売上予測といった基本機能に加え、AI(Einstein)によるネクストアクションの提案や、AppExchangeという豊富な連携アプリのマーケットプレイスを活用することで、自社独自の営業プラットフォームを構築できます。

(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト)

HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hubは、「インバウンド」の思想に基づき、顧客との自然な関係構築を重視したツールです。使いやすさに定評のあるユーザーインターフェースが特徴で、ITに不慣れな営業担当者でも直感的に操作できます。メール追跡、ミーティング設定、見積作成といった日常業務を効率化する機能が充実しており、特に無料のCRM機能とシームレスに連携できる点が大きなメリットです。まずはコストを抑えてスモールスタートしたい企業におすすめです。

(参照:HubSpot Japan株式会社公式サイト)

マーケティング活動を自動化するツール(MA)

MA(Marketing Automation)は、見込み客(リード)の獲得から育成、選別までの一連のマーケティング活動を自動化・効率化するツールです。Webサイトの訪問者やメールマガジンの購読者といったリードの行動をトラッキングし、その興味関心度合いに応じて、最適なコンテンツを最適なタイミングで提供します。

| ツール名 | 特徴 | 主なターゲット |

|---|---|---|

| Adobe Marketo Engage | BtoBマーケティングに強みを持つ高機能MAの代表格。複雑なシナリオ設定や、CRMとの高度な連携、詳細な分析機能が特徴。エンタープライズレベルの要求に応えられる。 | 大企業 |

| SATORI | 国産MAツールとして高いシェアを持つ。匿名のWebサイト訪問者(アンノウン客)へのアプローチ機能に強み。分かりやすいUIと手厚い日本語サポートが魅力。 | 中小企業~大企業 |

Adobe Marketo Engage

Adobe Marketo Engageは、BtoB企業の複雑な購買プロセスに対応するために設計された、非常にパワフルなMAツールです。リードの行動履歴に基づいてスコアリングを行い、購買意欲が高まったリードを自動で営業部門に引き渡すといった、マーケティングと営業の連携(S&M連携)を強力に支援します。柔軟なカスタマイズ性と高度な分析機能を持ち、データに基づいた精緻なマーケティング戦略を実行したい大企業に適しています。

(参照:アドビ株式会社公式サイト)

SATORI

SATORIは、「匿名の見込み客」へのアプローチに強みを持つ、ユニークな国産MAツールです。多くのMAツールはメールアドレスなどを獲得した実名リードが対象ですが、SATORIはまだ個人情報が不明なWebサイト訪問者に対しても、その行動履歴に応じてポップアップで最適なコンテンツを表示するなど、リード化する前の段階からアプローチできます。純国産ならではの使いやすさと、導入から運用までを支援する手厚いサポート体制も高く評価されています。

(参照:SATORI株式会社公式サイト)

データ分析・可視化を支援するツール(BI)

BI(Business Intelligence)ツールは、社内に散在する様々なデータを収集・統合し、グラフやダッシュボードといった分かりやすい形で可視化することで、迅速な意思決定を支援するツールです。専門家でなくても、ドラッグ&ドロップなどの直感的な操作でデータを分析できる「セルフサービスBI」が主流となっています。

| ツール名 | 特徴 | 主なターゲット |

|---|---|---|

| Tableau | 「見てわかる」データ分析をコンセプトにしたBIツールのパイオニア。美しくインタラクティブなビジュアライゼーションが特徴で、データの探索的な分析に強い。 | データ分析に関わる全ての人 |

| Microsoft Power BI | Microsoft社が提供するBIツール。ExcelやAzureなど、他のMicrosoft製品との親和性が非常に高い。比較的低コストで導入できる点も魅力。 | 全てのビジネスユーザー |

Tableau

Tableauは、データの視覚的な美しさと、ユーザーが思考を止めずに分析を続けられる直感的な操作性に定評があります。プログラミングの知識がなくても、マウス操作だけで様々な角度からデータを深掘りし、インサイトを発見することができます。個人利用のデスクトップ版から、全社でダッシュボードを共有するサーバー版まで、幅広いラインナップが用意されています。

(参照:Tableau Software (Salesforce)公式サイト)

Microsoft Power BI

Microsoft Power BIは、多くのビジネスパーソンにとって馴染み深いExcelと似た操作感で利用できる点が大きな特徴です。Microsoft 365やAzureといったエコシステムとの連携がスムーズで、既存のMicrosoft環境にシームレスに導入できます。他の主要BIツールと比較してライセンス費用が安価なため、全社的にデータ分析文化を浸透させたい(データ民主化)と考える企業にとって、有力な選択肢となります。

(参照:日本マイクロソフト株式会社公式サイト)

定型業務を自動化するツール(RPA)

RPA(Robotic Process Automation)は、PC上で行われるデータ入力、転記、情報収集といった定型的な事務作業を、ソフトウェアロボットが代行して自動化するツールです。人手不足の解消や、従業員をより付加価値の高い業務にシフトさせるための有効な手段として注目されています。

| ツール名 | 特徴 | 主なターゲット |

|---|---|---|

| UiPath | RPA市場で世界トップクラスのシェアを誇る。豊富な機能と高い拡張性を持ち、個人のPCから全社規模のサーバー管理型まで、幅広いニーズに対応可能。AIとの連携機能も強力。 | 大規模導入を目指す企業 |

| WinActor | NTTデータが開発した純国産RPAツール。Windows上のあらゆる操作をシナリオとして記録・実行できる。日本語のドキュメントやサポートが充実しており、国内企業での導入実績が豊富。 | 中小企業~大企業 |

UiPath

UiPathは、RPAのリーディングカンパニーとして、包括的な自動化プラットフォームを提供しています。ドラッグ&ドロップで直感的にロボットを開発できる「Studio」、ロボットを実行・管理する「Orchestrator」、ロボット自身が稼働する「Robot」の3つのコンポーネントで構成され、組織全体の業務プロセスをエンドツーエンドで自動化することを目指しています。AI技術を活用して非定型的なデータ(手書き文字や帳票など)を読み取る機能も強力です。

(参照:UiPath株式会社公式サイト)

WinActor

WinActorは、現場の担当者でも扱いやすいシンプルさを特徴とする国産RPAツールです。特別なITスキルがなくても、普段PCで行っている操作を「記録」するだけで、簡単に自動化シナリオを作成できます。純国産ツールであるため、マニュアルやサポートが全て日本語で提供されており、導入時のハードルが低い点が魅力です。まずは特定の部署や業務からスモールスタートでRPAを試してみたい企業に適しています。

(参照:NTTアドバンステクノロジ株式会社公式サイト)

DXに関するよくある質問

DX推進にあたって、多くの企業担当者が抱える共通の疑問があります。ここでは、特に頻繁に寄せられる2つの質問について、その考え方と対応策を解説します。

DXはどの部署が主導すべきですか?

これは、DXの推進体制を検討する際に必ず議論となるテーマです。結論から言えば、「特定の部署」が単独で主導するのではなく、「経営層の強力なリーダーシップのもと、全社横断的な体制で主導する」のが理想的な答えです。しかし、その実現形態は企業の規模や文化によって異なります。

- 理想的な形態:経営直轄の専門部署

最も効果的なのは、社長や担当役員の直下に「DX推進室」や「デジタルトランスフォーメーション本部」といった専門部署を設置することです。この部署には、事業部門、IT部門、マーケティング部門などからエース級の人材を集め、クロスファンクショナルなチームを組成します。経営層から強力な権限移譲を受けることで、部門間の利害調整をスムーズに行い、全社最適の視点でスピーディに改革を推進できます。CDO(最高デジタル責任者)をトップに据えるのが一般的です。 - 現実的な形態:IT部門と事業部門の協働

専門部署の設置が難しい場合でも、IT部門だけに丸投げするのは避けるべきです。DXは技術導入が目的ではなく、ビジネス変革が目的だからです。この場合、IT部門と、変革の対象となる主要な事業部門が、対等なパートナーとしてタッグを組んで主導する形が現実的です。- IT部門の役割: 最新の技術動向の提供、技術的な実現可能性の評価、セキュアで拡張性のあるシステム基盤の構築など、技術面からDXを支えます。

- 事業部門の役割: 現場の業務課題や顧客ニーズの洗い出し、DXによって実現したいビジネス目標の設定、導入後の効果測定や定着化など、ビジネス面からDXを牽引します。

両者が定期的に協議する場を設け、共通の目標(KGI/KPI)を設定し、一体となってプロジェクトを進めることが成功の鍵です。

- 中小企業の場合

リソースが限られる中小企業では、社長自身がDX推進のリーダーとなるケースが多く見られます。トップの強いリーダーシップのもと、外部の専門家(ITコーディネータやコンサルタント)の支援を受けながら、全社員を巻き込んでいくアプローチが有効です。

重要なのは、「どの部署が主導するか」という形式論ではなく、「いかにして部門の壁を越え、全社の知見とリソースを結集できるか」という実質です。そのためには、経営トップの明確なコミットメントが全ての前提となります。

中小企業にとってDXは必要ですか?

「DXは大企業が取り組むもので、うちのような中小企業には関係ない」あるいは「取り組みたいが、資金も人材も足りない」といった声は少なくありません。しかし、その答えは明確です。「中小企業にこそ、DXは必要不可欠」です。むしろ、中小企業が抱える課題を解決し、持続的に成長していくための最も有効な処方箋がDXであると言えます。

- なぜ中小企業にこそDXが必要なのか

- 深刻な人手不足の解消: 多くの中小企業が直面する最大の課題は人手不足です。RPAやクラウドサービスを活用して、請求書発行、経費精算、データ入力といった定型業務を自動化すれば、限られた従業員を、より付加価値の高いコア業務(顧客対応、新商品開発など)に集中させることができます。これは、単なるコスト削減以上に、従業員のモチベーション向上や企業の競争力強化に直結します。

- 生産性の向上と競争力の維持: 大企業や競合他社がDXによって効率化を進める中、旧態依然としたやり方を続けていれば、価格競争力やサービス提供のスピードで太刀打ちできなくなります。デジタルツールを活用して業務プロセスを効率化し、生産性を向上させることは、生き残りのための必須条件です。

- 新たなビジネスチャンスの創出: 中小企業は、大企業に比べて意思決定が速く、小回りが利くという強みがあります。この俊敏性を活かし、ニッチな市場で独自のデジタルサービスを展開したり、ECサイトやSNSを活用して新たな顧客層を開拓したりと、DXはビジネスを飛躍させるチャンスにもなります。

- 事業承継問題への対応: 経営者の高齢化が進む中、事業承継は多くの中小企業にとって喫緊の課題です。長年の勘や経験に頼った属人的な業務プロセスは、事業承継の大きな障壁となります。業務をデジタル化して標準化・可視化しておくことで、後継者へのスムーズな引き継ぎが可能になります。

- 中小企業のDXの進め方

もちろん、大企業と同じやり方ではうまくいきません。重要なのは、身の丈にあったスモールスタートです。- 課題の明確化: まずは「人手が足りない」「ミスが多い」「情報共有ができていない」といった、自社が最も困っている課題を一つに絞り込みます。

- 低コストなツールから試す: 最初から高価なシステムを導入する必要はありません。月額数千円から利用できるクラウドサービスや、無料プランのあるツールも数多く存在します。まずはこうしたツールを試してみて、効果を実感することから始めましょう。

- 公的支援の活用: 国や地方自治体は、中小企業のIT導入を支援する様々な補助金(IT導入補助金など)を用意しています。こうした制度を積極的に活用することで、投資の負担を軽減できます。

DXは、中小企業がその強みを最大限に活かし、未来を切り拓くための強力な武器なのです。

まとめ

本記事では、2024年現在のDX(デジタルトランスフォーメーション)を巡る様々な側面について、網羅的に解説してきました。

DXとは、単なるITツールの導入や業務のデジタル化に留まるものではありません。その本質は、「データとデジタル技術を駆使して、製品・サービス、ビジネスモデル、さらには組織文化そのものを根本から変革し、激変する市場環境における競争優位性を確立する」という、経営レベルの包括的な取り組みにあります。

2024年のDXは、「生成AIの本格的なビジネス活用」「DXを推進する人材の育成と確保」「GX(グリーン・トランスフォーメーション)との連携」といった新しい潮流の中にあり、企業はこれらの変化に迅速に対応していく必要があります。一方で、「2025年の崖」に象徴されるレガシーシステムの問題や、経営層のビジョン不足、組織の縦割りといった根深い課題も、依然として多くの企業の行く手を阻んでいます。

これらの課題を乗り越え、DXを成功に導くためには、

- 経営トップが明確なビジョンと戦略を示すこと

- アジャイルな考え方で、小さく始めて素早く改善を繰り返すこと

- 部門の壁を越えた、全社一丸となる推進体制を構築すること

- データという資産を最大限に活用するための基盤を整備すること

といったポイントが不可欠です。

DXの道のりは、決して平坦ではなく、一朝一夕に成果が出るものでもありません。しかし、デジタル技術が社会のあらゆる側面に浸透した現代において、この変革への挑戦を避けて通ることはできません。

重要なのは、完璧な計画を待つのではなく、まず自社の現状と課題を正しく認識し、できることから一歩を踏み出す勇気です。この記事が、皆様の企業にとって、その価値ある一歩を踏み出すための羅針盤となれば幸いです。