現代のビジネスシーンにおいて、「DX」という言葉を耳にしない日はないほど、その重要性が叫ばれています。しかし、「DXの読み方がわからない」「IT化と何が違うのか具体的に説明できない」といった方も少なくないのではないでしょうか。DXは、単なる流行り言葉ではなく、企業の存続と成長を左右する極めて重要な経営戦略です。

本記事では、DXの基本的な読み方や意味の定義から、なぜ「DT」ではなく「X」と略されるのかという素朴な疑問、そしてIT化などの類似用語との明確な違いまで、一つひとつ丁寧に解説します。さらに、現代の企業がなぜDX推進を迫られているのか、その背景にある「2025年の崖」といった課題や、DXがもたらす具体的なメリット、推進を阻む壁、そして成功へのステップまでを網羅的に掘り下げます。

この記事を読み終える頃には、DXの本質を深く理解し、自社のビジネスにどう活かしていくべきか、その道筋を描くための確かな知識が身についているはずです。

目次

DXとは?読み方と意味を解説

ビジネスの世界で頻繁に使われるようになった「DX」ですが、その正確な読み方や意味を正しく理解することは、DX推進の第一歩です。ここでは、DXの基本的な知識について、初心者にも分かりやすく解説します。

DXの読み方と正式名称

まず、DXの読み方ですが、これは「ディーエックス」と読みます。アルファベットをそのまま読むのが正解です。

そして、DXは「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)」という英語の略語です。直訳すると「デジタルによる変容」となります。この正式名称を覚えておくと、DXが単なる技術導入ではない、より大きな概念であることが理解しやすくなります。ビジネスの文脈では、この「Transformation(変革)」という部分が極めて重要な意味を持ちます。

DXの意味と定義

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、一言で表すと「デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや業務プロセス、組織、企業文化・風土に至るまで、すべてを根本から変革し、競争上の優位性を確立すること」を指します。

重要なのは、単に新しいITツールを導入したり、紙の書類を電子化したりすること(IT化)がDXではないという点です。それらはあくまでDXを実現するための「手段」の一つに過ぎません。DXの真の目的は、デジタル技術を駆使して、これまでにない新しい価値を生み出し、顧客体験を向上させ、最終的には企業の競争力を根底から強化することにあります。

この概念は、2004年にスウェーデンのウメオ大学に所属するエリック・ストルターマン教授によって提唱されました。彼が提唱した当初の定義は、「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という、より広範で社会的な視点を持つものでした。この考え方がビジネスの世界に応用され、現在のような企業変革の文脈で語られるようになったのです。

例えば、ある小売業者がオンラインストアを開設したとします。これは「IT化」や「デジタル化」の一環です。しかし、そこからさらに進んで、オンラインと実店舗の顧客データを統合し、AIを用いて一人ひとりの顧客に最適な商品を推薦する、あるいは、顧客の購買データから新たな商品開発のヒントを得て、全く新しいプライベートブランドを立ち上げる、といった取り組みはDXに該当します。つまり、データとデジタル技術を起点として、ビジネスのあり方そのものを変革しているからです。

DXは、特定の部署だけで完結するものではなく、経営層から現場の従業員まで、全社一丸となって取り組むべき経営課題です。そのゴールは、変化の激しい市場環境に迅速かつ柔軟に対応できる、しなやかで強靭な組織へと生まれ変わることにあります。

経済産業省が示すDXの定義

日本国内において、DX推進の旗振り役となっているのが経済産業省です。経済産業省は、企業がDXを正しく理解し、実行に移すための指針として「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」を公開しています。

このガイドラインの中で、経済産業省はDXを以下のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」

(参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)Ver. 1.0」)

この定義は、DXを理解する上で非常に重要な要素をいくつも含んでいます。

- 前提となる環境認識: 「ビジネス環境の激しい変化に対応し」という部分です。これは、現代の市場が常に変動しており、従来のやり方では生き残れないという危機感が背景にあることを示しています。

- 活用する手段: 「データとデジタル技術を活用して」という部分。DXが勘や経験だけに頼るのではなく、客観的なデータに基づいた変革であることを明確にしています。

- 変革の起点: 「顧客や社会のニーズを基に」という部分。技術導入ありきの変革ではなく、あくまで顧客や社会にとっての価値を起点に考えるべきだという姿勢を示しています。

- 変革の対象: 「製品やサービス、ビジネスモデルを変革する」という企業の「外向き」の変革と、「業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し」という「内向き」の変革の両方が含まれています。この両輪が揃って初めて、真のDXが実現できるとされています。

- 最終的な目的: 「競争上の優位性を確立すること」。DXは目的ではなく、あくまで企業が勝ち残るための手段であることを示しています。

このように、経済産業省の定義は、DXが単なる技術的な取り組みではなく、ビジネスの根幹に関わる包括的な経営改革であることを明確に示しています。この定義を羅針盤とすることで、企業は自社のDXの取り組みが正しい方向を向いているかを確認できます。

なぜDXは「DT」ではなく「X」と略されるのか?

「Digital Transformation」を略すのであれば、素直に頭文字を取って「DT」となるのが自然に思えます。しかし、実際には「DX」と表記されるのが一般的です。この「X」はどこから来たのでしょうか。この素朴な疑問の裏には、DXという言葉が持つ本質的な意味合いが隠されています。

結論から言うと、この「X」は、英語圏において接頭辞「Trans-」が「X」と略されることがあるという慣習に由来します。「Trans-」には「~を越えて」「横切る」「交差する」といった意味があります。例えば、道路の横断を意味する「Crossing」を「X-ing」と表記することがあるように、「交差」のイメージから「X」がシンボルとして使われるのです。

この「Trans-」が持つ「交差」や「横断」のイメージは、DXの本質を非常に的確に表現しています。DXとは、単に物事をデジタルに「置き換える」だけではありません。それは、既存の組織の壁を「横断」し、業界の常識を「越え」、ビジネスとテクノロジーを「交差」させることで、全く新しい価値を生み出す変革だからです。

もしDXが「DT」と略されていたら、私たちはそれを単なる「Digital Technology(デジタル技術)」の導入や、「Digital Tool(デジタルツール)」の活用といった、より限定的な意味合いで捉えていたかもしれません。しかし、「X」という一文字が使われることで、そこには「Transformation(変革)」、すなわち「何かを根本から越えていく」というダイナミックで強力なニュアンスが込められているのです。

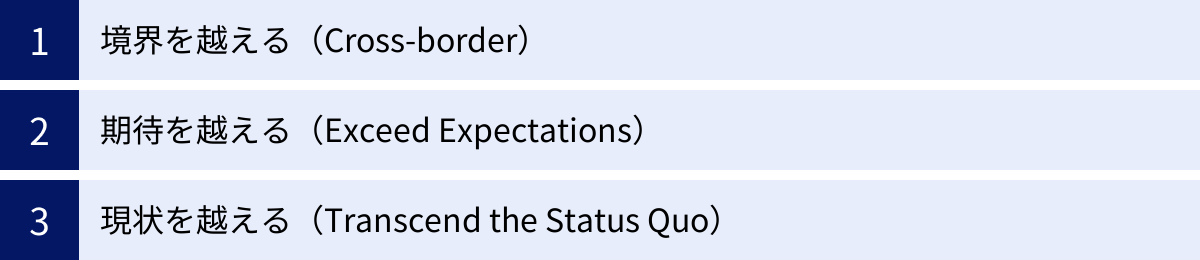

この「X」の背景を理解することは、DXに対する認識を深める上で非常に重要です。

- 境界を越える(Cross-border): DXは、営業、マーケティング、開発、製造といった部署ごとの縦割りの壁を打ち破ります。全社でデータを共有し、部門を横断したプロジェクトチームが顧客価値の創造のために連携する。こうした組織のサイロ化を打破する動きが、まさに「X」のイメージと重なります。

- 期待を越える(Exceed Expectations): 顧客が今まで経験したことのないような、パーソナライズされたサービスやシームレスな購買体験を提供する。これは、従来のサービスの枠組みを「越えた」価値の提供であり、DXが目指すゴールの一つです。

- 現状を越える(Transcend the Status Quo): 既存のビジネスモデルや成功体験に安住するのではなく、デジタル技術を触媒として、自らビジネスモデルを破壊し、再構築していく。この自己変革のプロセスこそが「Transformation」であり、「X」が象徴するものです。

このように考えると、「DX」という略称は、単なる表記上の慣習ではなく、「変革」という言葉の持つダイナミズムと本質を凝縮した、非常に優れた表現であると言えます。私たちがDXについて語るとき、この「X」に込められた「越境」や「交差」といった意味を意識することで、その取り組みが表層的なツール導入に留まることを防ぎ、より本質的な企業変革へと向かうための道しるべとなるでしょう。

よくある質問として、「日本ではなぜXと略すのですか?」という問いがありますが、これは日本独自の文化ではなく、この概念が生まれた英語圏での表記法をそのまま輸入したものです。グローバルなビジネスシーンで「DX」という言葉が共通言語として使われていることからも、この表記が国際標準であることがわかります。したがって、ビジネス文書や会話で「DX」と使うことは、グローバルな文脈を理解している証とも言えるでしょう。

DXと混同しやすい言葉との違い

DX(デジタルトランスフォーメーション)の概念を正しく理解するためには、しばしば混同されがちな「IT化」「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」といった言葉との違いを明確に区別することが不可欠です。これらの言葉は、DXに至るまでのプロセスの一部を指している場合が多く、それぞれが持つ意味の範囲(スコープ)と目的が異なります。

ここでは、それぞれの言葉の定義と具体例を挙げながら、DXとの関係性を明らかにしていきます。これらの関係性を俯瞰的に理解するために、まず以下の表をご覧ください。

| 用語 | 意味合い | 目的 | 具体例 | DXとの関係性 |

|---|---|---|---|---|

| DX(デジタルトランスフォーメーション) | ビジネスモデルや組織全体の変革 | 新たな価値創出、競争優位性の確立 | サブスクリプションモデルへの転換、データ駆動型の新サービス開発 | 最終的なゴール |

| IT化 | 既存業務の効率化・自動化(デジタル技術の導入) | コスト削減、生産性向上 | PC導入、会計ソフト導入、メール利用 | DXの手段の一つだが、必ずしも変革を伴わない |

| デジタイゼーション(Digitization) | アナログ・物理情報のデジタルデータ化 | 情報の保存性・検索性の向上、業務効率化の前提 | 紙書類のスキャン(PDF化)、会議の音声録音 | DXの第一段階。変革の土台作り。 |

| デジタライゼーション(Digitalization) | 特定の業務プロセスのデジタル化 | 特定業務の効率化、付加価値向上 | 稟議プロセスの電子化、Web会議システムの導入 | DXの第二段階。部分的な変革。 |

この表が示すように、これらは「デジタイゼーション → デジタライゼーション → デジタルトランスフォーメーション」という段階的なプロセスとして捉えることができます。以下、それぞれの概念を詳しく見ていきましょう。

IT化

「IT化」は、これらの言葉の中で最も古くから使われており、最も広義な概念です。一般的に、既存の業務プロセスの中に、コンピュータやインターネットなどの情報技術(IT)を導入・活用することを指します。

- 目的: 主な目的は、手作業で行っていた業務をITツールに置き換えることによる「業務効率化」「コスト削減」「生産性向上」です。

- 具体例:

- 手書きの伝票を、会計ソフトに入力するようにする。

- 対面での会議を、メールやチャットでのやり取りに置き換える。

- 紙で管理していた勤怠記録を、タイムカードシステムで管理する。

- 社内にサーバーを設置し、ファイル共有を行う。

- DXとの違い: IT化は、既存の業務プロセスを前提として、それをいかに効率よくこなすかという視点に留まります。一方でDXは、業務プロセスやビジネスモデルそのものを見直し、変革することを目指します。IT化はDXを実現するための重要な手段ですが、IT化を進めるだけではDXには到達しません。

デジタイゼーション(Digitization)

「デジタイゼーション」は、DXに向けた最初の、そして最も基礎的なステップです。これは、アナログで管理されていた情報や物理的なモノを、デジタル形式のデータに変換することを指します。「アナログからデジタルへの変換」と覚えると分かりやすいでしょう。

- 目的: 情報の物理的な保管スペースを削減し、検索や共有を容易にすることが主な目的です。後続のデジタライゼーションやDXのためのデータ基盤を整えるという意味合いが強いです。

- 具体例:

- 山積みの契約書や請求書をスキャナーで読み取り、PDFファイルとして保存する。

- 会議でのホワイトボードの板書を、スマートフォンで撮影して画像データにする。

- カセットテープに録音された顧客の声を、MP3などの音声ファイルに変換する。

- DXとの違い: デジタイゼーションは、単に情報の「形式」を変えたに過ぎません。これだけでは、業務プロセスやビジネスモデルに変化は生まれません。しかし、あらゆる情報をデジタルデータとして蓄積しなければ、その後のデータ分析や活用は不可能です。つまり、デジタイゼーションはDXという壮大な建築物における「基礎工事」に相当する、不可欠なプロセスなのです。

デジタライゼーション(Digitalization)

「デジタライゼーション」は、デジタイゼーションによってデジタル化された情報を活用し、特定の業務プロセス全体をデジタル技術で最適化・自動化することを指します。個別の業務やワークフローをデジタル前提で再構築するイメージです。

- 目的: デジタイゼーションが情報の形式変換に主眼を置くのに対し、デジタライゼーションは業務プロセスの効率化や、それに伴う新たな付加価値の創出を目指します。

- 具体例:

- 紙の稟議書を回覧する代わりに、ワークフローシステムを導入し、申請から承認までのプロセスを完全に電子化する。これにより、承認までの時間が大幅に短縮される。

- 顧客からの問い合わせ対応に、AIチャットボットを導入し、24時間365日の自動応答を可能にする。これにより、顧客満足度が向上し、オペレーターはより複雑な問い合わせに集中できる。

- 従来は対面で行っていた営業活動を、Web会議システムやオンラインセミナーに切り替える。

- DXとの違い: デジタライゼーションは、特定の業務プロセスを変革し、大きな効果をもたらします。しかし、その影響範囲はあくまで限定的です。例えば、経理部門のプロセスが効率化されても、それが全社的なビジネスモデルの変革に直結するとは限りません。一方、DXはこれらの部分的な変革(デジタライゼーション)を複数組み合わせ、それらを連携させることで、組織全体、ひいてはビジネスモデルそのものを変革する、より広範で戦略的な取り組みです。デジタライゼーションは、DXという建築物における「柱や壁の構築」に例えることができます。

まとめると、これら3つの言葉はDXというゴールに向けた道のりを示しています。紙の情報をデータ化し(デジタイゼーション)、そのデータを使って個別の業務を効率化し(デジタライゼーション)、最終的にそれらの取り組みを全社的に繋ぎ合わせることで、ビジネスそのものを変革する(DX)。この関係性を理解することが、自社のデジタル化の現在地を正しく認識し、次の一手を考える上で極めて重要になります。

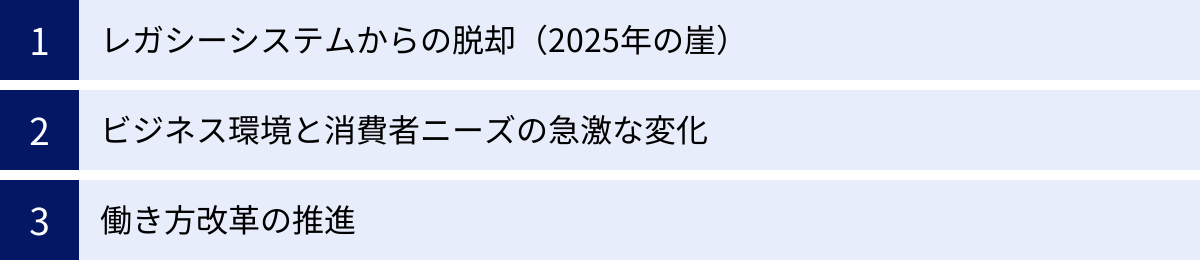

なぜ今DXの推進が必要とされているのか

なぜ今、これほどまでに多くの企業がDXの推進を急いでいるのでしょうか。それは、単なる技術的な流行ではなく、企業を取り巻く環境が劇的に変化し、従来の経営手法では生き残ることが困難になっているという、深刻な危機感が背景にあります。ここでは、DX推進が不可欠とされる3つの主要な理由を掘り下げて解説します。

レガシーシステムからの脱却(2025年の崖)

DX推進の必要性を語る上で避けて通れないのが、「2025年の崖」というキーワードです。これは、2018年に経済産業省が発表した「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」で指摘された問題で、多くの日本企業が直面する深刻な課題を象徴しています。

「2025年の崖」とは、多くの企業が抱える既存の基幹システム(レガシーシステム)が、2025年頃を境に大きな技術的・人材的課題に直面し、DX推進の足かせとなるだけでなく、国際競争からの脱落や大きな経済的損失を招くリスクを指します。

レガシーシステムが抱える主な問題点は以下の通りです。

- システムの老朽化・複雑化・ブラックボックス化: 長年にわたって部署ごとに改修を繰り返した結果、システムがスパゲッティのように複雑に絡み合い、全体像を把握できる技術者が社内にいなくなってしまっている状態(ブラックボックス化)。

- データ活用の障壁: 各システムが独立して存在しているため(サイロ化)、全社横断でのデータ収集や分析が極めて困難。DXの根幹であるデータ駆動型経営の実現を妨げます。

- 高額な維持管理コスト: 複雑化したシステムの保守・運用に多額の費用と人材が割かれ、新しいデジタル技術への投資(攻めのIT投資)にリソースを回せない。

- セキュリティリスクの増大: 古い技術基盤で構築されているため、最新のサイバー攻撃に対する脆弱性が高まる。

- 担い手の引退: レガシーシステムの構築・保守を担ってきたベテラン技術者が2025年前後に定年退職を迎え、ノウハウが失われることで、システムの維持すら困難になる。

経済産業省のレポートでは、もし企業がこの問題に対処できなければ、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が日本全体で生じる可能性があると警告しています。(参照:経済産業省「DXレポート」)

この「崖」から転落するのを避けるためには、レガシーシステムを刷新し、データを柔軟に活用できる新しいIT基盤へと移行する必要があります。DXの推進は、この巨大なリスクを回避し、未来の成長に向けた土台を再構築するための、待ったなしの経営課題なのです。

ビジネス環境と消費者ニーズの急激な変化

現代のビジネス環境は、かつてないスピードと規模で変化しています。この変化に対応できない企業は、あっという間に市場から取り残されてしまいます。

- デジタル・ディスラプターの台頭: GAFA(Google, Apple, Facebook, Amazon)に代表されるような、デジタル技術を武器に既存の業界秩序を破壊する新しいプレイヤー(デジタル・ディスラプター)が次々と登場しています。彼らはレガシーシステムのような足かせを持たず、データを駆使して、圧倒的なスピードと低コストで革新的なサービスを提供し、既存企業のシェアを奪っています。

- 消費者行動の根本的な変化: スマートフォンの普及により、消費者はいつでもどこでも情報を収集し、商品を比較検討し、購入できるようになりました。SNSでの口コミが購買の意思決定に大きな影響を与え、モノを「所有」することから、サービスを「利用」すること(サブスクリプションモデルなど)へと価値観がシフトしています。

- ニーズの多様化・パーソナライズ化: 顧客は、画一的なマス向けの商品やサービスでは満足しなくなっています。自分の好みや状況に合わせた、パーソナライズされた体験を求める傾向が強まっています。

このような激しい変化の波を乗りこなし、顧客から選ばれ続けるためには、企業も変化に対応できる「俊敏性(アジリティ)」を持たなければなりません。DXは、市場や顧客のデータをリアルタイムで収集・分析し、その結果に基づいて迅速に製品やサービス、ビジネスモデルを改善・変革していくための強力な武器となります。勘や経験だけに頼った旧来の経営手法では、このスピード感についていくことはもはや不可能なのです。

働き方改革の推進

日本が直面する大きな社会課題である「少子高齢化による労働人口の減少」も、DX推進を後押しする重要な要因です。総務省のデータによれば、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少を続けており、この傾向は今後も続くと予測されています。(参照:総務省統計局「人口推計」)

限られた人材でこれまで以上の成果を上げていくためには、生産性の向上が不可欠です。DXは、この課題に対する有効な解決策を提供します。

- 業務の自動化・効率化: RPA(Robotic Process Automation)やAIといった技術を活用することで、これまで人間が行っていたデータ入力や書類作成などの定型業務を自動化できます。これにより、従業員はより付加価値の高い、創造的な業務に集中できるようになります。

- 多様な働き方の実現: クラウドサービスやコミュニケーションツールを整備することで、テレワークやフレックスタイム制など、場所や時間に縛られない柔軟な働き方が可能になります。これは、育児や介護といった事情を抱える従業員の離職を防ぎ、多様な人材を確保することにも繋がります。優秀な人材にとって魅力的な労働環境を提供することは、人材獲得競争が激化する現代において、企業の競争力に直結します。

このように、DXは単に企業の利益追求のためだけではなく、「2025年の崖」という目前の危機を回避し、激変する市場で生き残り、そして労働人口減少という社会課題に対応しながら持続的に成長していくために、すべての企業にとって避けては通れない道となっているのです。

DXを推進する企業側のメリット

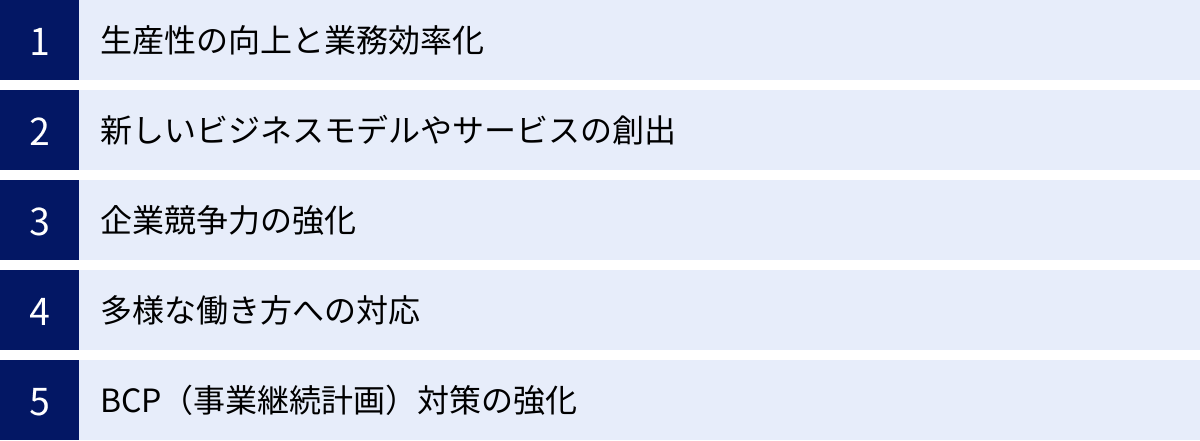

DXの推進は、困難や課題を乗り越えるためだけの守りの一手ではありません。むしろ、企業の未来を切り拓くための「攻め」の戦略であり、その先には計り知れないメリットが待っています。ここでは、企業がDXを推進することで得られる5つの主要なメリットについて、具体的に解説します。

生産性の向上と業務効率化

DXがもたらす最も直接的で分かりやすいメリットは、組織全体の生産性向上と劇的な業務効率化です。これは、単に個々の作業が速くなるというレベルの話ではありません。

RPA(Robotic Process Automation)を導入すれば、請求書処理やデータ入力といった定型業務を24時間365日、ミスなく自動で実行できます。これにより、従業員は単純作業から解放され、企画立案や顧客とのコミュニケーションといった、人間にしかできない創造的な業務に時間とエネルギーを注ぐことができます。

また、全社的にクラウドベースのグループウェアやプロジェクト管理ツールを導入すれば、部門間の情報の壁がなくなり、リアルタイムでの情報共有や円滑なコラボレーションが実現します。紙の書類を探したり、承認のために上司の帰りを待ったりする時間はなくなり、意思決定のスピードが格段に向上します。

これらの取り組みは、従業員一人ひとりのパフォーマンスを最大化し、組織全体の生産性を底上げします。結果として、残業時間の削減や人件費の最適化にも繋がり、経営体質の強化に貢献するのです。

新しいビジネスモデルやサービスの創出

DXの真価は、既存業務の効率化に留まらず、これまでにない全く新しいビジネスモデルやサービスを創出する点にあります。これが、単なる「IT化」と「DX」を分ける決定的な違いです。

企業内に散在していた顧客データ、販売データ、Webサイトのアクセスログなどを一元的に収集・分析できる基盤を構築することで、これまで見えていなかった顧客の潜在的なニーズや行動パターンが可視化されます。

例えば、ある製造業者が、自社の製品にセンサーを取り付けて稼働状況のデータを収集したとします。このデータを分析することで、故障の予兆を検知し、壊れる前にメンテナンスを提案する「予知保全サービス」という新しい事業を立ち上げることができます。これは、製品を売り切るだけの「モノ売り」から、継続的に顧客と関わり収益を得る「コト売り(リカーリングモデル)」へのビジネスモデル変革であり、DXの典型的な成功パターンです。

他にも、顧客の購買履歴や好みに合わせてパーソナライズされた商品を提案するECサイトや、スマートフォンの位置情報を活用したリアルタイムのクーポン配信など、データを起点とした新しい価値創造の可能性は無限に広がっています。

企業競争力の強化

生産性の向上と新しいビジネスモデルの創出は、最終的に企業の総合的な競争力の強化に直結します。

市場の変化や顧客ニーズの移り変わりに、データに基づいて迅速に対応できる「アジリティ(俊敏性)」は、現代の企業にとって不可欠な能力です。DXを推進する企業は、変化の兆候をいち早く捉え、競合他社に先んじて新しいサービスを市場に投入したり、経営戦略を柔軟に見直したりすることができます。

また、デジタル技術を活用して顧客接点を強化し、一人ひとりの顧客に寄り添ったシームレスで快適な体験(CX:カスタマーエクスペリエンス)を提供することで、顧客の満足度とロイヤルティを高めることができます。価格競争に陥ることなく、顧客から「選ばれ続ける」ための強力なブランド力を構築できるのです。

これらの要素が組み合わさることで、企業は持続的な成長を遂げるための強固な基盤を築き、激しい市場競争を勝ち抜いていくことができます。

多様な働き方への対応

DXの推進は、従業員の働き方にも大きな変革をもたらします。クラウド技術やセキュリティ対策、コミュニケーションツールを整備することで、時間や場所に捉われない、多様で柔軟な働き方を実現できます。

テレワークやリモートワークが可能な環境を整えれば、従業員は自宅やサテライトオフィスなど、最も生産性が上がる場所で働くことができます。これは、通勤時間の削減によるワークライフバランスの向上だけでなく、育児や介護といったライフイベントと仕事の両立を支援することにも繋がります。

さらに、採用活動においても、勤務地を限定しないことで、全国、あるいは世界中から優秀な人材を獲得できる可能性が広がります。多様なバックグラウンドを持つ人材が集まることは、組織の活性化やイノベーションの促進にも良い影響を与えるでしょう。魅力的な労働環境は、従業員エンゲージメントを高め、離職率を低下させる効果も期待できます。

BCP(事業継続計画)対策の強化

BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)とは、自然災害、感染症のパンデミック、サイバー攻撃といった不測の事態が発生した際に、中核となる事業を中断させず、また中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針や手順をまとめた計画のことです。

DXの取り組みは、このBCP対策を大幅に強化する上で極めて有効です。

- データの保護: 企業の重要なデータをオンプレミス(自社内)のサーバーだけでなく、地理的に分散された堅牢なデータセンターで管理されるクラウド上に保管することで、地震や火災などで本社が物理的なダメージを受けても、データを損失するリスクを大幅に低減できます。

- 業務の継続: テレワークが可能な体制が整っていれば、パンデミックによる出社制限や、交通機関の麻痺といった事態が発生しても、従業員は自宅から業務を継続できます。

- サプライチェーンの可視化: サプライチェーン全体をデジタルで繋ぎ、リアルタイムで状況を可視化しておくことで、一部の供給網に問題が発生した際に、迅速に影響範囲を特定し、代替ルートを確保するなどの対策を講じることができます。

このように、DXは平時における企業の成長を加速させるだけでなく、有事の際にも事業を守り抜くための強靭なレジリエンス(回復力)をもたらすのです。

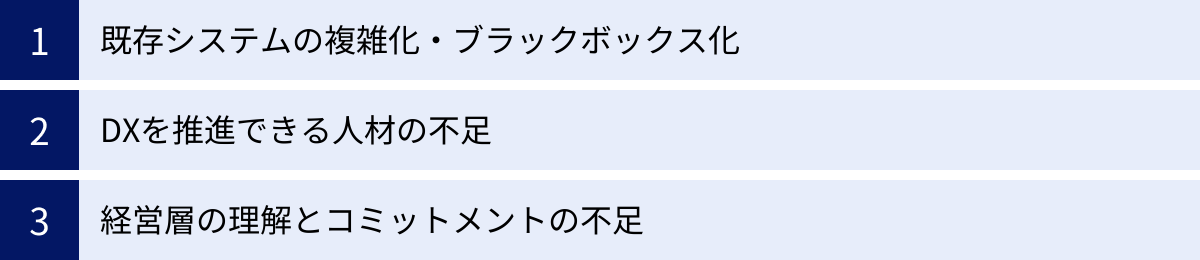

DX推進を阻む3つの大きな課題

DXが企業にもたらすメリットは大きい一方で、その推進は決して平坦な道のりではありません。多くの企業がDXの重要性を認識しながらも、さまざまな壁にぶつかり、思うように進められていないのが実情です。ここでは、DX推進を阻む代表的な3つの課題について、その本質と背景を深く掘り下げます。

① 既存システムの複雑化・ブラックボックス化

DX推進における最大の技術的障壁として挙げられるのが、長年にわたって企業活動を支えてきた既存の基幹システム、いわゆる「レガシーシステム」の存在です。

多くの日本企業では、過去数十年間にわたり、事業部門ごとの個別最適化を優先してシステムを構築・改修してきました。その結果、以下のような深刻な問題が生じています。

- 技術的負債の蓄積: 継ぎ接ぎだらけの改修が繰り返された結果、システムの全体構造が極めて複雑になり、最新のデジタル技術との連携が困難になっています。まるで増改築を繰り返した温泉旅館のように、どこに何があるのか誰も完全に把握できていない状態です。

- ブラックボックス化: システムの設計思想や詳細な仕様を理解している当時の開発者が退職してしまい、残されたドキュメントも不十分なため、システムが「触れない・わからない・変えられない」ブラックボックスと化してしまっています。何か一つ修正しようとすると、どこに予期せぬ影響が出るか分からず、誰も手を付けられないのです。

- データのサイロ化: 各部門のシステムが独立して構築されているため、データがそれぞれのシステム内に孤立し、分断されている状態(データのサイロ化)に陥っています。例えば、営業部門が持つ顧客情報と、マーケティング部門が持つWebアクセス履歴、そして経理部門が持つ購買データがバラバラに管理されているため、全社的な視点で顧客を理解し、データに基づいた意思決定を行うことができません。

これらのレガシーシステムは、新しい価値を生み出すための「攻めのIT投資」を妨げ、維持管理のためだけに多額のコストと貴重な人材を費やさせる「守りのIT」の象徴です。この巨大な足かせを抱えたままでは、DXという軽快なステップを踏むことは到底不可能です。したがって、DX推進の初期段階では、このレガシーシステムとどう向き合い、いかにしてデータを解放するかが極めて重要なテーマとなります。

② DXを推進できる人材の不足

第二の大きな課題は、DXを構想し、実行できる人材が圧倒的に不足しているという問題です。DXの推進には、単にプログラミングができる、あるいは特定のITツールに詳しいといったスキルだけでは不十分です。

真に求められる「DX人材」とは、以下のような能力を兼ね備えた人物です。

- ビジネスとテクノロジーの架け橋となれる: 自社のビジネス課題や顧客のニーズを深く理解した上で、それを解決するためにどのようなデジタル技術が有効かを判断し、具体的な活用シナリオを描ける能力。

- データを読み解き、価値に変える: 収集したデータを分析し、そこからビジネスに有益な洞察(インサイト)を抽出し、次のアクションに繋げられるデータサイエンスの素養。

- 変革をリードする力: 既存のやり方や組織の壁に固執する人々を巻き込み、説得し、DXのビジョンに向かってプロジェクトを牽引していくリーダーシップやコミュニケーション能力。

しかし、このようなスキルセットを持つ人材は、労働市場全体で極めて希少であり、多くの企業で獲得競争が激化しています。また、社内で育成しようにも、体系的な教育プログラムが確立されていなかったり、そもそも指導できる人材がいなかったりするケースが少なくありません。

結果として、「DX推進室」といった専門部署を設置したものの、具体的なプロジェクトを動かせる人材がおらず、掛け声倒れに終わってしまうという事態が頻発しています。技術(ツール)はあっても、それを使いこなして価値を創造する「人」がいない。これが、多くの企業が直面する深刻な人材面の課題です。外部の専門家の力を借りる、あるいは社内の人材をリスキリング(学び直し)させるといった、多角的な人材確保・育成戦略が不可欠となります。

③ 経営層の理解とコミットメントの不足

技術や人材の課題以上に、DXの成否を根底から左右するのが、経営層のDXに対する理解度と、変革への強いコミットメント(関与・決意)です。

DXは、情報システム部門や特定の事業部だけで完結する部分的な改善活動ではありません。それは、ビジネスモデル、業務プロセス、組織文化といった、会社のあり方そのものを変える全社的な経営改革です。このような大きな変革を成し遂げるには、経営トップ自らがDXの舵取り役となり、強いリーダーシップを発揮することが絶対条件となります。

しかし、現実には以下のようなケースが多く見られます。

- DXを単なるコスト削減策と誤解: 経営層がDXを「ITツール導入による経費削減」程度にしか認識しておらず、短期的なROI(投資対効果)ばかりを求めてしまう。新しいビジネスモデルの創出といった、長期的で不確実性を伴う投資に踏み切れない。

- 現場への丸投げ: 「DXは重要だ」と口では言いながらも、具体的な推進は担当役員や現場部門に丸投げしてしまう。経営トップがビジョンを示さず、予算や権限も十分に与えないため、部門間の利害調整が進まず、全社的な動きにならない。

- 現状維持バイアス: これまでの成功体験が強すぎるあまり、ビジネスモデルを根本から変えることに抵抗を感じる。「まだうちは大丈夫」という現状維持バイアスが働き、変革の必要性を真剣に受け止められない。

経営層のコミットメントがなければ、DXは必ず失敗します。なぜなら、DXは必ず既存の組織や業務のあり方との間に摩擦を生むからです。その摩擦を乗り越え、全社を同じ方向に向かわせることができるのは、最終的な意思決定権者である経営層の揺るぎない決意と、継続的なメッセージの発信以外にありません。この経営層の「本気度」こそが、DX推進における最も重要で、そして最も乗り越えるのが難しい課題の一つなのです。

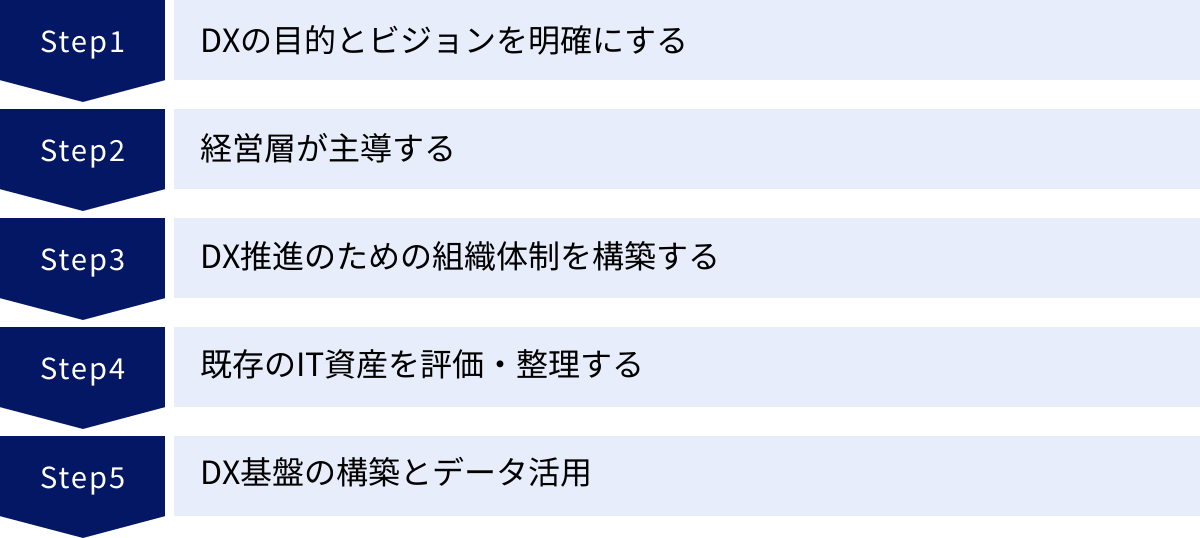

DX推進を成功させるための5つのステップ

DXの推進は、闇雲にツールを導入するだけでは決して成功しません。明確なビジョンと戦略に基づき、組織全体で計画的に取り組むことが不可欠です。ここでは、DX推進を成功に導くための実践的な5つのステップを解説します。

① DXの目的とビジョンを明確にする

すべての変革は、「何のためにやるのか?」という問いから始まります。DX推進における最初の、そして最も重要なステップは、自社がDXを通じて何を成し遂げたいのか、その目的(Why)と目指すべき将来像(Vision)を明確に言語化し、全社で共有することです。

目的が曖昧なままでは、「競合他社がやっているから」「流行っているから」といった理由で手段だけが先行し、現場は混乱し、投資は無駄に終わってしまいます。

このステップで考えるべき問いは、例えば以下のようなものです。

- 我々の顧客は誰で、どのような課題を抱えているのか?

- デジタル技術を使って、その課題をどのように解決し、どのような新しい価値を提供できるのか?

- 3年後、5年後、我々の会社はどのような姿になっていたいか?(例:業界で最も顧客体験の高い企業になる、データ駆動で新製品を次々と生み出すメーカーになる、など)

- DXを通じて、どのような経営課題を解決したいのか?(例:生産性を30%向上させる、新規事業の売上比率を20%にする、など)

ここで描かれたビジョンは、今後のあらゆる意思決定の拠り所となる羅針盤です。例えば、「顧客体験No.1」というビジョンを掲げたなら、導入するツールは顧客接点の強化に繋がるものか、組織改編は顧客視点でのサービス提供を可能にするものか、といった基準で判断できるようになります。

このビジョンは、経営層だけで決めるのではなく、現場の従業員も巻き込みながら議論を重ねることで、より現実的で共感を呼ぶものになります。明確で魅力的なビジョンこそが、困難な変革を乗り越えるための原動力となるのです。

② 経営層が主導する

明確なビジョンが描けたら、次はその実現に向けて強力な推進力を生み出すステップです。前述の課題でも触れた通り、DXは経営マターであり、経営層、特にCEOの強いリーダーシップとコミットメントが成功の絶対条件です。

経営層が主導するとは、具体的に以下のようなアクションを指します。

- トップメッセージの発信: CEO自らの言葉で、DXのビジョンと変革への揺るぎない決意を、全従業員に対して繰り返し発信します。なぜ今、変革が必要なのか、その先にはどのような未来が待っているのかを情熱をもって語り、組織全体の意識を変革モードに切り替えます。

- 責任者の任命: DX推進の最高責任者として、CDO(Chief Digital Officer)やそれに準ずる役職を設置し、必要な権限と予算を与えます。この責任者は、経営と現場、ビジネスとITの橋渡し役として、変革を強力に牽引します。

- リソースの確保: DXは、短期的なコスト削減だけでなく、長期的な視点での投資が必要です。経営層は、目先の利益に惑わされず、ビジョン実現のために必要な人材、予算、時間といったリソースを確保し、現場が安心して挑戦できる環境を整える責任があります。

「DXは情報システム部門の仕事」という空気を一掃し、「全社で取り組む最重要の経営戦略である」という認識を組織に根付かせること。これが、経営層が果たすべき最大の役割です。

③ DX推進のための組織体制を構築する

ビジョンとリーダーシップが揃ったら、それを実行に移すための「体制」を構築します。従来の縦割り組織のままでは、部門間の壁に阻まれ、全社的な変革は進みません。DXをスピーディーかつ効果的に推進するためには、既存の組織の枠組みを越えた、柔軟で機動的な体制が必要です。

考えられる組織体制には、以下のようなものがあります。

- DX推進専門部署の設置: 経営トップ直下に、各部門からエース級の人材を集めた専門部署を設置するモデル。強力な権限を持ち、全社横断的なプロジェクトを主導します。

- 事業部門主導型: 各事業部門内にDX担当者を配置し、現場の課題に即したボトムアップの変革を推進するモデル。現場のニーズを的確に捉えられる一方、全社的な統制が取りにくい場合があります。

- ハイブリッド型: 専門部署と事業部門が連携するモデル。専門部署が全社的な戦略や基盤整備を担い、事業部門が個別の施策を実行するなど、役割分担を明確にすることが成功の鍵です。

また、組織の形態だけでなく、仕事の進め方そのものを見直すことも重要です。完璧な計画を立ててから実行するウォーターフォール型ではなく、小さな単位で「計画→実行→評価→改善」のサイクルを高速で回す「アジャイル」なアプローチを取り入れることで、不確実性の高いDXプロジェクトを、市場の変化に対応しながら柔軟に進めることができます。

④ 既存のIT資産を評価・整理する

新しい家を建てる前に、まずは土地の状態を把握し、不要なものを片付ける必要があります。DXにおいても同様に、新しいデジタル基盤を構築する前に、自社が現在抱えているシステム(IT資産)の現状を正確に把握し、評価・整理することが不可欠です。

このステップでは、社内にあるすべてのシステムを洗い出し、以下の観点から仕分けを行います。

- ビジネス上の重要度: そのシステムは、自社のコアビジネスにとってどれくらい重要か?

- 技術的な健全性: システムの老朽化は進んでいないか? セキュリティリスクはないか?

- 運用のコスト: 維持管理にどれくらいの費用と人員がかかっているか?

- データの価値: そのシステムには、活用価値の高いデータが含まれているか?

この評価に基づき、各システムを「刷新(Retire)」「維持(Retain)」「機能改善(Refactor)」「再構築(Rebuild)」などに分類し、今後のロードマップを策定します。特に、ビジネスの足かせとなっているレガシーシステムについては、思い切って刷新や廃棄の判断を下す勇気も必要です。このIT資産の棚卸し作業は、「守りのIT」から「攻めのIT」へ投資をシフトさせるための重要な準備運動となります。

⑤ DX基盤の構築とデータ活用

最後のステップは、これまでの準備を踏まえ、いよいよDXを実現するための技術的な基盤を構築し、データ活用を実践していくフェーズです。

ここでいう「DX基盤」とは、全社に散在するデータを一元的に収集・蓄積・分析し、活用するためのプラットフォームを指します。具体的には、以下のような要素が含まれます。

- クラウドインフラ: サーバーやストレージを自社で保有するオンプレミスから、柔軟性・拡張性の高いクラウド(AWS, Azure, GCPなど)へ移行する。

- データ連携基盤: 各システムに散らばったデータを集約するためのDWH(データウェアハウス)やデータレイクを構築する。

- データ分析・活用ツール: BIツールやAI/機械学習プラットフォームなど、データを可視化・分析し、ビジネスに活かすためのツールを導入する。

ただし、いきなり大規模な基盤を完璧に構築しようとすると、時間もコストもかかり過ぎてしまいます。重要なのは、スモールスタートで始めることです。特定のテーマ(例:Webサイトのアクセス解析と顧客データの連携)に絞ってデータ活用のサイクルを回し、小さな成功体験(クイックウィン)を積み重ねます。その成功事例を社内に共有することで、データ活用の価値が理解され、DXへの機運がさらに高まります。

このサイクルを繰り返しながら、徐々にデータ活用の範囲を広げていく。DXとは、一度きりのプロジェクトではなく、このように継続的に進化し続ける「旅(ジャーニー)」なのです。

まとめ

本記事では、DX(デジタルトランスフォーメーション)について、その読み方や意味といった基本的な知識から、IT化との違い、推進の必要性、メリット、そして成功への具体的なステップまで、多角的に掘り下げてきました。

改めて重要なポイントを振り返ります。

- DXの読み方と本質: DXは「ディーエックス」と読み、単なるデジタルツールの導入(IT化)ではなく、「デジタル技術を駆使して、ビジネスモデルや組織文化そのものを変革し、新たな価値を創出し続けること」を意味します。

- なぜ「X」なのか: 「Transformation」の接頭辞「Trans-」が持つ「交差・超越」の意味を「X」で象徴しており、既存の枠組みを越える変革であるという本質を表しています。

- なぜ必要なのか: 「2025年の崖」に代表されるレガシーシステムの問題、激化する市場競争と消費者ニーズの変化、労働人口の減少といった、企業が避けて通れない課題に対応するために不可欠です。

- DXがもたらす価値: 生産性の向上はもちろん、新しいビジネスモデルの創出による競争力の強化、多様な働き方の実現、BCP対策の強化など、企業の持続的成長に欠かせない多くのメリットをもたらします。

- 成功への道筋: 成功には、①明確なビジョンの設定、②経営層の強力なリーダーシップ、③推進体制の構築、④IT資産の評価・整理、⑤スモールスタートでのデータ活用という、戦略的なステップを踏むことが重要です。

DXは、もはや一部の先進企業だけのものではありません。企業の規模や業種を問わず、すべての組織が未来を生き抜くために取り組むべき経営戦略そのものです。その道のりは決して平坦ではありませんが、本記事で解説した課題や成功のステップを理解し、自社の状況に置き換えて一歩ずつ着実に進めることで、必ずや変革の果実を手にすることができるはずです。

DXとは、終わりのない継続的な変革の旅(ジャーニー)です。この記事が、その旅を始めるための羅針盤となれば幸いです。