現代のビジネス環境において、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉を聞かない日はないほど、その重要性は高まっています。しかし、DXという言葉が先行する一方で、「具体的に市場はどれくらいの規模なのか」「今後どのように成長していくのか」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。

DXは単なるITツールの導入に留まらず、デジタル技術を活用してビジネスモデルや組織、企業文化そのものを変革し、新たな価値を創出する取り組みです。この変革の波は、今やあらゆる産業に及び、企業の競争力を左右する重要な経営課題となっています。

この記事では、最新の調査データを基に、2024年時点でのDXの国内および世界の市場規模を徹底解説します。さらに、2030年に向けた市場の成長予測や、市場拡大の背景にある要因、多くの企業が直面している課題とそれを乗り越えるための成功ポイントまで、網羅的に掘り下げていきます。

DXを支える主要なIT技術や、具体的な分野別の市場動向、DX推進に役立つツール・サービスも紹介するため、自社のDX戦略を検討している経営者や担当者の方にとって、具体的で実践的な情報を得られるはずです。この記事を通じて、DX市場の全体像を掴み、未来のビジネスを勝ち抜くための一歩を踏み出しましょう。

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単にデジタル技術を導入することではありません。経済産業省が公開している「DX推進ガイドライン」では、以下のように定義されています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

参照:経済産業省「DX推進ガイドライン」

この定義の重要なポイントは、DXの目的が「競争上の優位性を確立すること」にあり、その手段として「データとデジタル技術の活用」や「ビジネスモデル・組織・企業文化の変革」が位置づけられている点です。つまり、テクノロジーの導入はゴールではなく、あくまで企業が変革を遂げるためのスタートラインに過ぎません。

よく混同されがちな言葉に「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」があります。これらとDXの違いを理解することは、DXの本質を掴む上で非常に重要です。

- デジタイゼーション(Digitization):

- 「アナログ・物理データのデジタル化」を指します。これはDXの第一段階と言えます。

- 具体例:紙の書類をスキャンしてPDF化する、会議の音声を録音してデータ化する、紙のアンケートをデジタルフォームに置き換えるなど。

- 目的は、情報の保存や検索、共有を容易にすることです。

- デジタライゼーション(Digitalization):

- 「特定の業務・製造プロセスをデジタル化すること」を指します。デジタイゼーションで得られたデータを活用し、業務の効率化や自動化を図る段階です。

- 具体例:RPA(Robotic Process Automation)を導入して定型的な入力作業を自動化する、Web会議システムを導入して移動時間やコストを削減する、電子契約サービスで契約プロセスをオンラインで完結させるなど。

- 目的は、個別の業務における生産性の向上やコスト削減です。

- デジタルトランスフォーメーション(DX):

- 「組織横断的なビジネスモデルや企業文化の変革」を指します。デジタイゼーションやデジタライゼーションは、このDXを実現するための構成要素です。

- 具体例:製造業がIoTで収集した稼働データを基に、製品の売り切りモデルから「予知保全サービス」などのサブスクリプションモデルへ転換する。小売業が顧客の購買データとAIを組み合わせて、一人ひとりに最適化された商品を提案するECサイトを構築し、新たな顧客体験を創出する。

- 目的は、新たな価値を創出し、企業の競争優位性を確立することです。

| 段階 | 定義 | 具体例 | 目的 |

|---|---|---|---|

| デジタイゼーション | アナログ・物理データのデジタル化 | 紙の書類をスキャンしてPDF化する | 情報の保存・検索・共有の効率化 |

| デジタライゼーション | 特定の業務プロセスのデジタル化 | RPAを導入して定型業務を自動化する | 個別業務の生産性向上・コスト削減 |

| DX | ビジネスモデルや組織文化の変革 | 売り切りモデルからサブスクリプションモデルへ転換する | 新たな価値創出と競争優位性の確立 |

このように、DXは単なる業務効率化に留まらず、企業全体のあり方を変える、より広範で戦略的な取り組みです。顧客にどのような新しい価値を提供できるのか、市場でどのように生き残り、成長していくのかという経営レベルの問いに、デジタル技術を活用して答えていくプロセスこそがDXの本質と言えるでしょう。

現代においてDXが重要視される背景には、市場のグローバル化、消費者ニーズの多様化、労働人口の減少といった社会構造の変化があります。これらの変化に対応できない企業は、たとえ過去に成功を収めていたとしても、やがて市場から淘汰されるリスクに直面します。DXは、こうした厳しいビジネス環境を乗り越え、持続的な成長を遂げるための不可欠な経営戦略なのです。

【2024年最新】DXの国内市場規模と今後の予測

国内のDX市場は、多くの企業がその重要性を認識し、積極的に投資を進めていることから、力強い成長を続けています。ここでは、主要な調査会社である「IDC Japan」と「矢野経済研究所」が発表した最新の市場規模データと今後の予測を見ていきましょう。

IDC Japanの調査による予測

調査会社のIDC Japan株式会社が2023年12月に発表した「国内DX投資動向調査」によると、2023年の日本国内におけるDX全体の支出額は、前年比14.5%増の6兆5,069億円に達する見込みです。この勢いは今後も続くと見られており、2022年から2027年までの年間平均成長率(CAGR)は11.7%で推移し、2027年には9兆7,698億円に達すると予測されています。

参照:IDC Japan株式会社 プレスリリース「2024年 国内DX投資動向調査」(2023年12月21日発表)

この調査では、DXへの支出を「ハードウェア」「ソフトウェア」「サービス」の3つのカテゴリに分類しています。特に成長を牽引しているのが「ソフトウェア」と「サービス」です。

- ソフトウェア: クラウドネイティブなアプリケーション開発やAIプラットフォーム、データ分析ツールなどへの投資が活発です。ビジネスプロセスの自動化やデータドリブンな意思決定を目指す動きが、ソフトウェア市場の拡大を後押ししています。

- サービス: DX戦略のコンサルティング、システムインテグレーション、クラウド移行支援などの需要が高まっています。特に、DX人材の不足を補うために外部の専門知識を活用しようとする企業が増えていることが、サービス市場の成長に繋がっています。

また、同調査ではDXの目的を「攻めのDX」と「守りのDX」に分けて分析しています。

- 攻めのDX: 新規顧客の獲得、新たな製品・サービスの開発、顧客体験の向上などを目的とした投資。

- 守りのDX: 業務効率化、コスト削減、セキュリティ強化などを目的とした投資。

2023年時点では、まだ「守りのDX」への支出が全体の約6割を占めていますが、今後は「攻めのDX」への投資比率が徐々に高まっていくと予測されています。これは、企業が単なる効率化だけでなく、DXを通じて新たな収益源を確保し、事業成長を実現しようとするフェーズへと移行しつつあることを示唆しています。

矢野経済研究所の調査による予測

一方、株式会社矢野経済研究所が2023年12月に発表した「DX市場に関する調査」では、少し異なる視点から市場が分析されています。この調査では、DXを実現するためのソリューションを提供するITベンダーの売上高を基に市場規模を算出しています。

同調査によると、2022年度の国内DX市場規模は、前年度比22.2%増の2兆8,320億円と推計されています。そして、2026年度には5兆1,947億円に達すると予測されています。

参照:株式会社矢野経済研究所「DX市場に関する調査を実施(2023年)」(2023年12月14日発表)

この調査では、DX市場を「提案・構築フェーズ」と「運用フェーズ」に分けて分析しています。

- 提案・構築フェーズ: 企業の課題を分析し、DX戦略を立案、システムを構築する段階。

- 運用フェーズ: 導入したシステムを安定的に稼働させ、改善を加えていく段階。

現在は多くの企業がDXの初期段階にあるため、「提案・構築フェーズ」の需要が市場を牽引しています。しかし、今後は導入したシステムの価値を最大化するための「運用フェーズ」の重要性が増していくと考えられます。データ分析基盤の運用や、AIモデルの継続的な改善、サイバーセキュリティ対策などが、運用フェーズにおける主要なテーマとなるでしょう。

| 調査機関 | 調査対象 | 2022年/年度 実績 | 2023年/年度 見込み | 2026/2027年 予測 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| IDC Japan | 企業側のDX支出額 | 5兆6,829億円 | 6兆5,069億円 | 9兆7,698億円 (2027年) | 2022-2027年のCAGRは11.7% |

| 矢野経済研究所 | ベンダー側の売上高 | 2兆8,320億円 (2022年度) | – | 5兆1,947億円 (2026年度) | – |

このように、調査機関によって定義や算出方法が異なるため、市場規模の数値には差が見られます。しかし、いずれの調査においても国内のDX市場が今後も二桁成長を続けるという見通しは共通しており、日本経済全体におけるDXの重要性がますます高まっていくことは間違いありません。この力強い成長は、次章で解説する世界的なDX市場の拡大トレンドとも軌を一にしています。

【2024年最新】DXの世界市場規模と今後の予測

国内市場と同様に、世界のDX市場も急速な拡大を続けています。グローバルな競争環境において、DXは企業の生き残りと成長に不可欠な要素となっており、世界中の企業が積極的に投資を行っています。ここでは、グローバル市場の調査に強みを持つIDCの予測を中心に、世界のDX市場の動向を見ていきましょう。

IDCの調査による予測

IDCが発表した「Worldwide Digital Transformation Spending Guide」の最新情報によると、2023年の全世界におけるDXへの支出額は、前年比16.9%増の2.3兆ドルに達すると予測されています。この驚異的な成長は今後も継続し、2022年から2026年までの年間平均成長率(CAGR)は16.7%となり、2026年には3.4兆ドルに達する見込みです。

参照:IDC Press Release “Worldwide Digital Transformation Spending Will Reach $3.4 Trillion in 2026, According to a New IDC Spending Guide” (October 28, 2022発表) ※最新の公表データに基づき記述

この巨大な市場を牽引しているのは、どのような分野なのでしょうか。IDCの調査では、産業別、ユースケース(活用事例)別の支出動向も明らかにされています。

産業別の動向

支出額が最も大きいのは「製造業」です。特に、スマートファクトリー化を目指す「ロボティック・マニュファクチャリング」や、製品の稼働状況を遠隔で監視・管理する「アセットマネジメント」といった分野への投資が活発です。次いで、「専門サービス業」や「小売業」「金融業」などが大きな市場を形成しています。

- 製造業: サプライチェーンの最適化、生産性の向上、予知保全など、オペレーションの根幹に関わる部分でのDXが進んでいます。

- 小売業: ECサイトと実店舗を融合させるOMO(Online Merges with Offline)戦略や、顧客データに基づいたパーソナライズド・マーケティングなど、顧客体験の向上に焦点を当てた投資が中心です。

- 金融業: フィンテックの台頭に対応するためのモバイルバンキングの強化、AIを活用した不正検知システムの高度化、ブロックチェーン技術を用いた新たな金融サービスの開発などが進められています。

地域別の動向

地域別に見ると、依然として「米国」が最大のDX市場ですが、成長率では「アジア太平洋地域(日本を除く)」や「中国」が世界平均を上回る高い伸びを示しています。これは、これらの地域で急速な経済成長とデジタル化が進んでいることを反映しています。日本も堅調な成長を続けていますが、世界全体の潮流に乗り遅れないためには、さらなるDX投資の加速が求められる状況と言えるでしょう。

DXが世界的なメガトレンドである理由

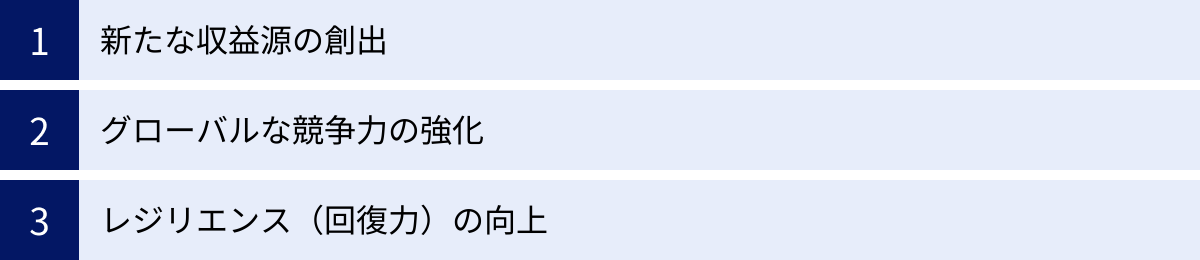

なぜ、これほどまでに世界中でDXへの投資が加速しているのでしょうか。その理由は、DXがもたらす価値が、単なるコスト削減や業務効率化に留まらないからです。

- 新たな収益源の創出: データとデジタル技術を駆使することで、これまで不可能だった新しいサービスやビジネスモデルを生み出すことができます。例えば、自動車メーカーがコネクテッドカーから得られる走行データを活用し、保険会社やカーシェアリング事業者と提携して新たな収益機会を創出するようなケースです。

- グローバルな競争力の強化: グローバル市場では、国境を越えて革新的なサービスを提供するデジタル・ネイティブ企業との競争が激化しています。既存の企業がこうした新しい競合と渡り合うためには、自らもDXによって俊敏で顧客中心の組織へと変革する必要があります。

- レジリエンス(回復力)の向上: 新型コロナウイルスのパンデミックは、サプライチェーンの寸断や働き方の急激な変化など、予測不能な事態への対応能力の重要性を浮き彫りにしました。DXを通じてサプライチェーンの可視性を高めたり、どこでも働ける環境を整備したりすることは、企業のレジリエンスを高め、不確実性の高い時代を生き抜く力となります。

このように、DXはもはや選択肢ではなく、世界中の企業にとって持続的な成長を遂げるための必須条件となっています。国内市場の動向を注視すると同時に、こうしたグローバルな視点を持つことが、自社のDX戦略をより戦略的で効果的なものにする上で不可欠です。

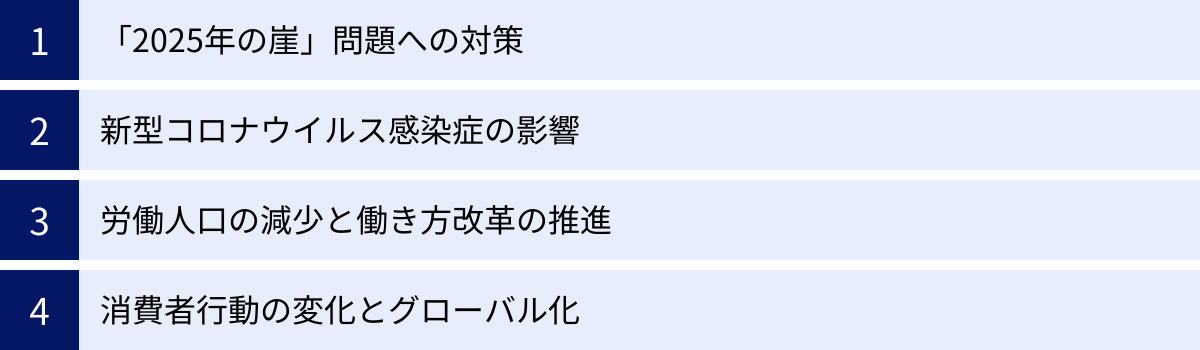

DX市場が拡大している4つの背景

国内および世界でDX市場が力強く成長している背景には、単一の要因だけでなく、複数の社会・経済的な変化が複雑に絡み合っています。ここでは、市場拡大を後押ししている主要な4つの背景について詳しく解説します。

① 「2025年の崖」問題への対策

「2025年の崖」とは、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で警鐘を鳴らした問題です。多くの日本企業が抱える既存の基幹システム(レガシーシステム)が、2025年以降、深刻な経済損失をもたらす可能性があると指摘しています。

このレポートによれば、もし企業がレガシーシステムの刷新を行わず、DXへの転換に失敗した場合、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があるとされています。この衝撃的な予測が、多くの経営者にDXの必要性を強く認識させるきっかけとなりました。

レガシーシステムが引き起こす主な問題点は以下の通りです。

- 技術的負債の増大: 長年の改修を繰り返した結果、システムが複雑化・ブラックボックス化。ドキュメントも整備されておらず、システムの全体像を把握できる人材も退職しているため、改修や保守に莫大なコストと時間がかかります。

- データ活用の阻害: 部門ごとにシステムがサイロ化(孤立化)しており、全社横断的なデータ連携が困難です。これにより、データに基づいた迅速な経営判断や、AI・IoTといった最新技術の活用が阻まれてしまいます。

- セキュリティリスクの増大: 古い技術基盤やOSを使い続けているため、ベンダーのサポートが終了し、サイバー攻撃に対する脆弱性が高まります。

- ビジネスの変化への対応遅延: 市場や顧客ニーズの変化に合わせて迅速にサービスを改修・追加することが難しく、ビジネスチャンスを逃す原因となります。

これらの問題を解決し、「2025年の崖」から転落するのを避けるためには、既存のレガシーシステムを刷新し、データを柔軟に活用できるモダンなIT基盤へと移行することが不可欠です。このシステム刷新の動きが、DX市場の拡大を力強く牽引する大きな要因となっています。

② 新型コロナウイルス感染症の影響

2020年初頭から世界的に拡大した新型コロナウイルス感染症は、人々の生活や働き方を一変させ、結果として企業のDXを劇的に加速させる要因となりました。半ば強制的にデジタル化を迫られたことで、多くの企業がその重要性と利便性を再認識したのです。

- テレワークの急速な普及:

オフィスへの出社が制限されたことで、多くの企業がテレワークの導入を余儀なくされました。これにより、Web会議システム、ビジネスチャットツール、クラウドストレージ、VPNといった、場所を問わずに業務を遂行するためのツールの需要が爆発的に増加しました。 - 非対面・非接触ニーズの高まり:

感染対策として、対面でのやり取りを避ける動きが社会全体で広がりました。これにより、契約業務をオンラインで完結させる「電子契約サービス」、店舗に行かずに買い物ができる「ECサイト」、行政手続きをオンライン化する「電子申請」などの利用が急速に拡大しました。 - 事業継続計画(BCP)の見直し:

パンデミックという未曾有の事態を経験したことで、多くの企業が事業継続計画(BCP)の重要性を再認識しました。サプライチェーンの寸断リスクに備えるための可視化ツールの導入や、有事の際にも事業を継続できるデジタル基盤の構築が、経営上の重要な課題として浮上しました。

コロナ禍は、デジタル化が単なる業務効率化の手段ではなく、企業の存続そのものに関わる重要なインフラであることを証明しました。この経験を経て、多くの企業がDXへの投資を「コスト」ではなく「未来への必要不可欠な投資」と捉えるようになり、市場全体の拡大を後押ししています。

③ 労働人口の減少と働き方改革の推進

日本が直面する最も深刻な社会課題の一つが、少子高齢化に伴う生産年齢人口(15〜64歳)の減少です。総務省のデータによると、日本の生産年齢人口は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。

参照:総務省統計局「人口推計」

限られた人材でこれまで以上の成果を出すためには、一人ひとりの生産性を向上させることが不可欠です。ここで大きな役割を果たすのがDXです。

- 業務自動化による人手不足の解消:

RPA(Robotic Process Automation)やAIを活用することで、データ入力や請求書処理といった定型的な事務作業を自動化できます。これにより、従業員はより付加価値の高い創造的な業務に集中できるようになり、企業全体の生産性向上に繋がります。 - データ活用による業務の高度化:

SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理システム)を導入し、営業活動や顧客情報をデータ化することで、勘や経験に頼らない科学的なアプローチが可能になります。これにより、営業効率の向上や顧客満足度の向上が期待できます。

また、政府が推進する「働き方改革」もDX市場の拡大を後押ししています。長時間労働の是正、柔軟な働き方の実現(テレワーク、フレックスタイムなど)、正規・非正規の格差是正といった目標を達成する上で、デジタル技術の活用は欠かせません。DXは、人手不足という課題への対応と、従業員がやりがいを持って働ける環境の構築という、二つの側面から企業に貢献するため、その重要性はますます高まっています。

④ 消費者行動の変化とグローバル化

スマートフォンの普及とインターネットの進化は、消費者の情報収集や購買のあり方を根本的に変えました。現代の消費者は、いつでもどこでも情報を集め、商品を比較検討し、購入することができます。

- OMO(Online Merges with Offline)の進展:

消費者はオンラインとオフライン(実店舗)を自由に行き来しながら購買活動を行います。例えば、「実店舗で商品を確認し、最も安いECサイトで購入する」「SNSで見た商品をオンラインで注文し、店舗で受け取る」といった行動は今や当たり前です。このような新しい購買行動に対応するためには、企業もオンラインとオフラインのデータを統合し、一貫した顧客体験を提供する必要があります。 - パーソナライゼーションへの期待:

消費者は、自分の興味や関心に合わない画一的な情報やサービスを敬遠する傾向にあります。顧客の購買履歴や行動データを分析し、一人ひとりに最適化された商品や情報を提案する「パーソナライゼーション」が、顧客の心を掴む鍵となります。

こうした消費者行動の変化に対応し、優れた顧客体験を提供するためには、顧客データを収集・分析し、迅速に施策に反映させるためのデジタル基盤、すなわちDXが不可欠です。

さらに、ビジネスのグローバル化もDXを加速させる要因です。海外の競合企業、特にGAFAMに代表されるようなデジタルプラットフォーマーは、圧倒的なデータと技術力を武器に、国境を越えて市場に参入してきます。日本の企業がこうしたグローバルな競争に打ち勝つためには、旧来のビジネスモデルに固執するのではなく、DXによって自らを変革し、国際的な競争力を高めていく必要があります。

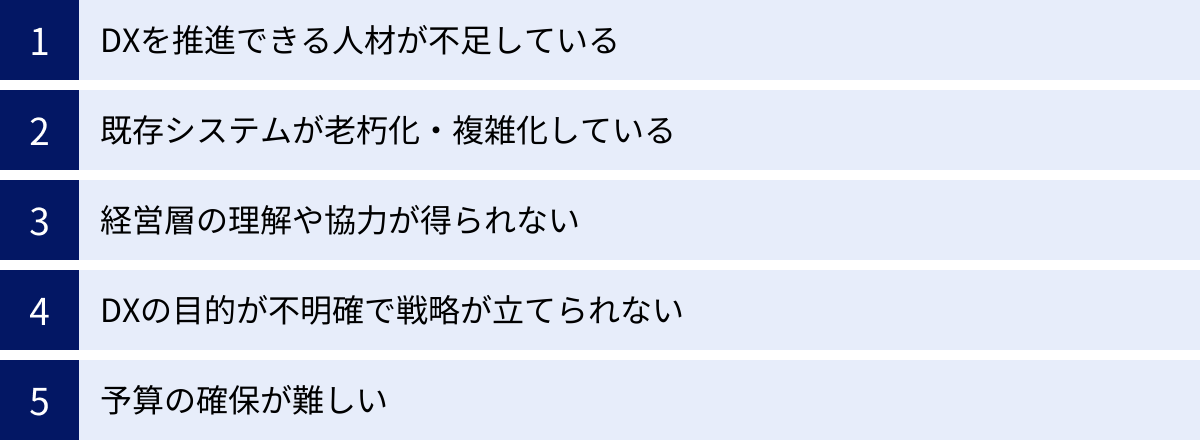

DX推進における企業の現状と課題

DX市場が拡大し、多くの企業がその重要性を認識している一方で、実際の推進は順風満帆とは言えません。多くの企業が、理想と現実のギャップに悩み、さまざまな課題に直面しています。ここでは、企業がDXを推進する上で直面しがちな5つの代表的な課題について掘り下げていきます。

DXを推進できる人材が不足している

DX推進における最大の障壁として、多くの企業が挙げるのが「人材不足」です。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発行する「DX白書」でも、日米の企業を比較した際に、DXを推進する人材の「量」「質」ともに、日本企業が大幅に不足している状況が指摘されています。

参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX白書2023」

DXに必要な人材は、単にプログラミングができるITエンジニアだけではありません。以下のような多様なスキルセットを持つ人材が求められます。

- ビジネスアーキテクト/プロダクトマネージャー:

経営戦略や顧客ニーズを深く理解し、それを基にDXで実現すべきビジネスモデルやサービスを構想・企画できる人材。 - データサイエンティスト/AIエンジニア:

事業課題の解決のために、膨大なデータを分析し、AIモデルを構築・活用できる高度な専門知識を持つ人材。 - UI/UXデザイナー:

顧客視点に立ち、直感的で使いやすいデジタルサービスやアプリケーションのインターフェースを設計できる人材。 - クラウドエンジニア/セキュリティ専門家:

DXの基盤となるクラウド環境を設計・構築・運用し、セキュリティを確保できる人材。 - DXプロデューサー/プロジェクトマネージャー:

上記の多様な専門家をまとめ、全社的な視点からDXプロジェクト全体を牽引・管理できる人材。

これらの専門人材は、IT業界全体で需要が高く、獲得競争が激化しています。 特に、ビジネスとテクノロジーの両方を理解し、橋渡し役を担える人材は極めて希少です。多くの企業では、既存の社員をリスキリング(学び直し)によって育成しようと試みていますが、教育プログラムの整備や実践の場の提供が追いついていないのが現状です。結果として、DXをリードできる人材がいないため、プロジェクトが前に進まないという事態に陥っています。

既存システム(レガシーシステム)が老朽化・複雑化している

前述の「2025年の崖」問題とも直結しますが、長年にわたって利用されてきたレガシーシステムの存在が、DXの大きな足かせとなっています。

これらのシステムは、過去のビジネスプロセスに最適化されているため、現在のビジネス環境の変化に柔軟に対応できません。具体的な問題点は以下の通りです。

- ブラックボックス化:

開発当時の担当者が退職し、設計書などのドキュメントも不十分なため、システムの内部構造が誰にもわからない「ブラックボックス」状態になっています。このため、些細な改修ですら多大な時間とコストを要し、予期せぬ不具合を引き起こすリスクも高まります。 - データのサイロ化:

部門ごとに最適化されたシステムが乱立し、互いに連携していない「サイロ化」が進んでいます。例えば、営業部門の顧客データと、経理部門の請求データ、マーケティング部門のWebアクセスデータがバラバラに管理されているため、顧客の全体像を把握できず、データに基づいた戦略的な意思決定ができません。 - 最新技術との親和性の低さ:

古いプログラミング言語(COBOLなど)やデータベースで構築されているため、AI、IoT、クラウドといった最新技術と連携させることが極めて困難です。DXの恩恵を最大限に受けるためには、データ活用が前提となりますが、その肝心なデータがレガシーシステムの中に閉じ込められてしまっているのです。

レガシーシステムの維持・保守にIT予算の大半が費やされ、新しい価値を創造するための「攻めのIT投資」に資金を回せないという構造的な問題も、多くの企業を悩ませています。

経営層の理解や協力が得られない

DXは、特定のIT部門だけが取り組むべき課題ではなく、経営トップの強いコミットメントを必要とする全社的な変革活動です。しかし、多くの現場では「経営層の理解が得られない」という壁に直面しています。

経営層の理解不足が引き起こす典型的な問題は以下の通りです。

- 短期的なROI(投資対効果)の過度な要求:

DXの成果は、必ずしもすぐに売上や利益として現れるわけではありません。組織文化の変革や新たなビジネスモデルの構築には時間がかかります。しかし、経営層が短期的な成果ばかりを求めると、現場は目先の業務効率化といった小規模な改善に終始してしまい、本来目指すべき抜本的な変革(トランスフォーメーション)に至りません。 - IT部門への丸投げ:

「DXはITの話だろう」と捉え、推進をIT部門に丸投げしてしまうケースです。しかし、DXの目的はビジネスの変革であり、事業部門の主体的な関与が不可欠です。IT部門だけでDXを進めても、現場のニーズと乖離した自己満足的なシステム導入に終わりがちです。 - リスクを恐れる保守的な姿勢:

新しいことへの挑戦には失敗がつきものです。しかし、失敗を許容しない文化が根付いている企業では、経営層がリスクを恐れるあまり、大胆な変革への投資に二の足を踏んでしまいます。結果として、現状維持に甘んじ、市場の変化から取り残されてしまいます。

経営層がDXの本質を「コスト削減」や「IT化」としか捉えていない場合、DXは決して成功しません。 経営トップ自らが変革のビジョンを語り、全社を巻き込むリーダーシップを発揮することが、この課題を乗り越える鍵となります。

DXの目的が不明確で戦略が立てられない

「DXを推進しろ」という号令はかかっているものの、「何のためにDXをやるのか」「DXによってどのような企業になりたいのか」という最も重要な目的が曖昧なまま、プロジェクトが進んでしまうケースも少なくありません。これは「手段の目的化」と呼ばれる典型的な失敗パターンです。

- 目的の欠如:

競合他社がやっているから、世の中の流行りだからという理由で、AIやIoTといった最新ツールの導入そのものが目的になってしまいます。しかし、解決すべき経営課題や、創出したい顧客価値が明確でなければ、導入したツールは宝の持ち腐れとなり、期待した成果は得られません。 - 全社戦略との不整合:

DX戦略が、企業全体の経営戦略や事業戦略と連動していない場合、取り組みがバラバラになり、大きな成果に結びつきません。「3年後に海外売上比率を50%にする」という経営目標があるならば、その達成のためにDXをどう活用するか(例:グローバルECプラットフォームの構築、多言語対応のCRM導入など)を具体的に考える必要があります。 - 具体性のないスローガン:

「DXで働き方を変える」「デジタルで顧客体験を向上させる」といったスローガンを掲げるだけで、具体的なKPI(重要業績評価指標)やロードマップがなければ、現場は何をすればよいのかわからず、活動が形骸化してしまいます。

DXを成功させるには、「As-Is(現状)」と「To-Be(あるべき姿)」を明確にし、そのギャップを埋めるための具体的なシナリオと実行計画(=DX戦略)を描くことが不可欠です。

予算の確保が難しい

DX推進には、ツールの導入費用、システム開発費、人材育成コスト、外部コンサルタントへの委託費用など、相応の投資が必要です。しかし、多くの企業、特に中小企業において、この予算の確保が大きなハードルとなっています。

- 費用対効果の不明確さ:

前述の通り、DXの成果はすぐに見えるものばかりではありません。特に、組織文化の変革や長期的な競争力強化といった無形の効果は、金額で測ることが難しく、投資判断の根拠として経営層に説明するのが困難です。 - 既存IT予算の圧迫:

多くの企業のIT予算は、レガシーシステムの維持・保守費用(ラン・ザ・ビジネス)でその大半が占められています。新たな価値を創造するためのDX投資(グロー・ザ・ビジネス)に割り当てられる予算はごくわずかであり、抜本的な改革に必要な資金を確保できません。 - 景気変動の影響:

経済状況が悪化すると、企業はコスト削減に走り、先行投資的な意味合いの強いDX関連予算は真っ先に削減対象となりがちです。

これらの課題を乗り越えるためには、DX投資を単なる「コスト」ではなく、将来の成長を支える「戦略的投資」として位置づけ、経営層にその重要性を粘り強く訴えていく必要があります。また、後述するスモールスタートのアプローチで小さな成功実績を作り、それを根拠に追加予算を獲得していくといった工夫も有効です。

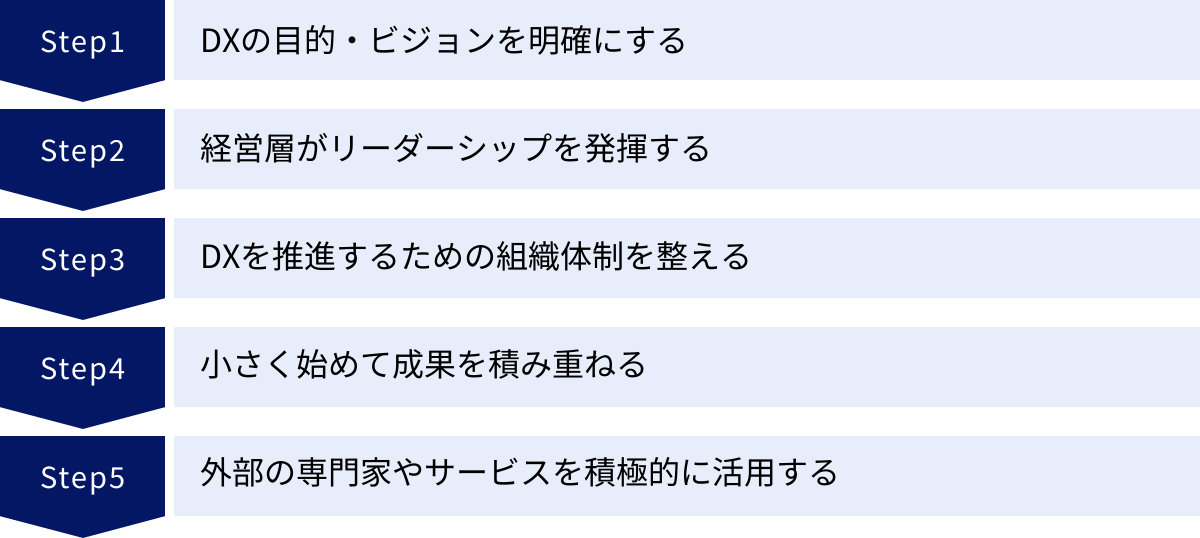

DX推進を成功させるための5つのポイント

前章で挙げたような課題を乗り越え、DXを単なる掛け声で終わらせずに成功へと導くためには、戦略的かつ体系的なアプローチが不可欠です。ここでは、DX推進を成功させるために特に重要な5つのポイントを解説します。

① DXの目的・ビジョンを明確にする

DX推進のすべての起点となるのが、「何のためにDXを行うのか」という目的の明確化です。ツール導入やデジタル化そのものが目的になってしまう「手段の目的化」を避けるため、自社の経営課題や目指すべき姿(ビジョン)とDXを結びつけることが極めて重要です。

- 経営戦略との連動:

まずは自社の中長期的な経営戦略や事業戦略を再確認します。「3年後に業界シェアNo.1を目指す」「新たな収益の柱としてサブスクリプション事業を立ち上げる」「顧客満足度を20%向上させる」といった経営目標に対して、DXがどのように貢献できるかを具体的に定義します。 - 顧客価値の追求:

「DXによって、顧客にどのような新しい価値を提供できるのか?」という視点を常に持つことが大切です。例えば、単に「業務を効率化する」という内向きの目的だけでなく、「問い合わせへの応答時間を半分にし、顧客の待ち時間をなくす」「個々の顧客の利用状況に合わせた最適なプランを提案し、満足度を高める」といった、顧客視点での目的を設定します。 - 具体的で共感を呼ぶビジョンの策定:

定義した目的を、「我々はデジタル技術を駆使して、〇〇という社会課題を解決し、顧客の生活を豊かにするリーディングカンパニーになる」といった、全社員が共感し、ワクワクするようなビジョンとして言語化します。このビジョンが、困難な変革を進める上での北極星となり、組織の求心力を高めます。

このプロセスを通じて、「なぜ今、我々はDXに取り組まなければならないのか」という問いに対する明確な答えを、経営層から現場の社員まで、すべての関係者が共有することが成功への第一歩となります。

② 経営層がリーダーシップを発揮する

DXは、IT部門だけでは決して成し遂げられません。既存の業務プロセスや組織の壁を越えた全社的な変革であるため、経営トップの強力なリーダーシップとコミットメントが不可欠です。経営層がDXの「スポンサー」ではなく、「オーナー」として主体的に関与する必要があります。

経営層が発揮すべきリーダーシップの具体的なアクションは以下の通りです。

- ビジョンの発信と浸透:

策定したDXのビジョンや目的を、自らの言葉で、繰り返し社内外に発信し続けます。タウンホールミーティングや社内報などを通じて、変革への熱意と本気度を全社員に伝え、意識改革を促します。 - 権限委譲と予算の確保:

DX推進チームに対して、必要な予算と意思決定の権限を大胆に委譲します。現場からの挑戦的な提案を後押しし、部門間の利害調整が必要な場面では、トップダウンで判断を下し、変革の推進力となります。 - 失敗を許容する文化の醸成:

DXには試行錯誤がつきものです。一度の失敗で担当者を責めるのではなく、「挑戦したこと」そのものを評価し、失敗から得られた学びを次の成功に繋げる文化を育みます。「Fail Fast, Learn Fast(早く失敗し、早く学ぶ)」というマインドセットを組織全体に根付かせることが重要です。

経営層が「DXは自分事である」という強い覚悟を持ち、先頭に立って旗を振ることで、組織全体のDXへの取り組みは一気に加速します。

③ DXを推進するための組織体制を整える

DXを効果的に推進するためには、そのための専門組織や仕組みを構築することが有効です。従来の縦割り組織のままでは、部門間の連携がうまくいかず、全社最適の視点での改革は進みません。

- 全社横断的な推進組織の設置:

CEOやCDO(Chief Digital Officer)の直下に、事業部門、IT部門、マーケティング部門などからエース級の人材を集めた全社横”断的なDX推進室や専門部署を設置します。この組織が、DX戦略の立案、プロジェクトの管理、各部門との調整役を担い、変革のエンジンとなります。 - アジャイルな開発体制の導入:

事業部門の担当者とエンジニア、デザイナーなどが一つのチームとなり、短期間のサイクルで開発と改善を繰り返す「アジャイル開発」や「スクラム」といった手法を取り入れます。これにより、ユーザーのフィードバックを迅速に反映させながら、価値の高いサービスをスピーディーに生み出すことができます。 - CoE(Center of Excellence)の活用:

AIやデータ分析、クラウドといった特定の専門領域において、高度な知見を持つ人材を集約したCoE(専門家集団)を組織内に設置します。CoEは、各事業部のDXプロジェクトに対して技術的な支援や人材育成を行い、全社的なデジタル技術の活用レベルを底上げする役割を担います。

重要なのは、自社の規模や文化に合わせて、形式的ではない、実効性のある組織体制をデザインすることです。内製化(自社での開発・運用)と外部パートナーとの協業のバランスを適切に判断することも、組織設計における重要なポイントとなります。

④ 小さく始めて成果を積み重ねる(スモールスタート)

最初から全社規模で大規模なDXプロジェクトを始めようとすると、計画に時間がかかりすぎる、リスクが大きすぎる、関係者の合意形成が難しいといった理由で、頓挫してしまうことが少なくありません。そこで有効なのが、「スモールスタート」と「クイックウィン」のアプローチです。

- PoC(Proof of Concept:概念実証)の実施:

本格的な開発に入る前に、特定の課題やテーマに絞って、小規模なPoC(概念実証)を実施します。例えば、「特定の営業チームにSFAを試験導入し、効果を測定する」「工場の一部の生産ラインにIoTセンサーを設置し、データ収集と可視化を試みる」といった形です。これにより、低コスト・低リスクで技術的な実現可能性やビジネス上の効果を検証できます。 - クイックウィン(Quick Win)の創出:

PoCなどを通じて、短期間で目に見える成果(クイックウィン)を出すことを目指します。例えば、「RPA導入により、月間の残業時間を〇〇時間削減できた」「WebサイトのUI改善により、コンバージョン率が〇%向上した」といった具体的な成功体験は、DXの効果を社内に示す何よりの証拠となります。 - 成功モデルの横展開:

小さな成功が確認できたら、そのノウハウや学びを活かして、対象範囲を他の部門や業務へと段階的に広げていきます。この「小さく始めて、育てて、展開する」というサイクルを回すことで、着実にDXを全社へと浸透させていくことができます。

このアプローチは、経営層や他部門の協力を得る上でも有効です。具体的な成功事例を示すことで、「DXは儲かる」「DXは役に立つ」という認識が広がり、追加の予算獲得や協力体制の構築が容易になります。

⑤ 外部の専門家やサービスを積極的に活用する

DX推進に必要な人材やノウハウを、すべて自社だけで賄うのは現実的ではありません。特に、専門性の高い領域や、変化の速い技術分野においては、外部の知見を積極的に活用することが成功への近道となります。

- DXコンサルティングファームの活用:

DX戦略の策定やロードマップの設計といった最上流の工程で、専門のコンサルティングファームの支援を受けることで、客観的な視点や他社の成功事例を取り入れることができます。 - SIer(システムインテグレーター)との協業:

レガシーシステムの刷新や大規模な基幹システムの構築など、高度な技術力とプロジェクトマネジメント能力が求められる場面では、信頼できるSIerとのパートナーシップが重要になります。ただし、開発を丸投げするのではなく、自社も主体的にプロジェクトに関与し、主導権を握ることが不可欠です。 - SaaS(Software as a Service)の活用:

CRMやSFA、ビジネスチャット、電子契約など、多くの業務領域で高品質なSaaSが提供されています。これらを活用することで、自社でシステムを開発するよりもはるかに低コスト・短期間で最新の機能を利用することができます。自社の業務に合ったSaaSを適切に選定・導入することは、DXのスピードを上げる上で非常に効果的です。

自社の強み(コアコンピタンス)と弱みを冷静に分析し、「自社でやるべきこと」と「外部に任せるべきこと」を戦略的に見極めることが、限られたリソースを最大限に活用し、DXを成功に導く鍵となります。

DXを支える主要なIT技術

DXという壮大な変革は、さまざまなIT技術の組み合わせによって実現されます。ここでは、現代のDXを語る上で欠かすことのできない、4つの主要なIT技術について、その概要とDXにおける役割を解説します。

| 技術 | 概要 | DXにおける主な活用例 |

|---|---|---|

| AI(人工知能) | 人間の知的振る舞いの一部をソフトウェアで人工的に再現したもの。学習・予測・判断などが可能。 | 需要予測、画像認識による検品、チャットボットによる顧客対応、不正検知 |

| IoT(モノのインターネット) | 様々な「モノ」にセンサーや通信機能を搭載し、インターネットに接続する技術。 | スマートファクトリー、機器の予知保全、スマートホーム、コネクテッドカー |

| クラウドコンピューティング | ソフトウェアやデータをインターネット経由で利用する形態。サーバーなどを自社で保有しない。 | システム基盤の迅速な構築、データの一元管理・共有、SaaSの利用 |

| 5G(第5世代移動通信システム) | 「超高速・大容量」「超低遅延」「多数同時接続」を特徴とする次世代の通信規格。 | リアルタイム遠隔操作、高精細映像の伝送、大規模IoTシステムの実現 |

AI(人工知能)

AI(Artificial Intelligence)とは、人間の学習、推論、判断といった知的活動をコンピュータプログラムで実現する技術の総称です。特に、大量のデータからパターンやルールを自律的に学習する「機械学習」や、その一手法である「ディープラーニング(深層学習)」の進化により、AIはDXの中核技術として位置づけられています。

AIは、DXにおいて以下のような役割を果たします。

- 予測と最適化:

過去の販売実績や天候データ、SNSのトレンドなどを分析し、将来の製品需要を高い精度で予測します。これにより、企業は在庫の最適化や生産計画の精度向上を実現できます。また、広告配信において、最も効果の高いターゲット層を予測し、自動で配信を最適化することも可能です。 - 認識と識別:

画像認識技術を使えば、製造ラインを流れる製品の微細な傷や汚れを瞬時に検出し、不良品を自動で仕分けることができます。また、顔認証による入退室管理や、OCR(光学的文字認識)による手書き書類のデータ化もAIの活用例です。 - 自然言語処理:

顧客からの問い合わせに24時間365日対応する「AIチャットボット」や、会議の音声をリアルタイムでテキスト化し、議事録を自動作成するツールなどは、自然言語処理技術の応用です。これにより、顧客満足度の向上と業務効率化を両立できます。

AIを効果的に活用するためには、良質で大量のデータが不可欠です。DXを通じて社内外のデータを収集・整備することが、AI活用の第一歩となります。

IoT(モノのインターネット)

IoT(Internet of Things)とは、従来インターネットに接続されていなかった様々な「モノ」(機械、設備、家電、自動車など)に、センサーや通信機能を搭載し、相互に情報をやり取りする仕組みです。

IoTによって、これまで取得できなかった物理世界の情報をリアルタイムでデータ化し、サイバー空間で分析・活用することが可能になります。これにより、ビジネスに大きな変革がもたらされます。

- スマートファクトリー(工場のスマート化):

工場の生産設備にセンサーを取り付け、稼働状況、温度、振動などのデータを常時収集します。これらのデータをAIで分析することで、設備の故障時期を事前に予測する「予知保全」が可能になり、突然のライン停止を防ぎ、生産性を最大化できます。 - スマート農業:

ビニールハウス内の温度や湿度、土壌の水分量などをセンサーで監視し、最適なタイミングで水や肥料を自動で供給します。これにより、農作物の品質向上と省力化を同時に実現します。 - コネクテッドカー:

自動車に搭載されたセンサーが、走行距離、速度、急ブレーキの回数といったデータを収集・送信します。保険会社はこのデータを基に、個々のドライバーの運転リスクに応じた保険料を算出する「テレマティクス保険」を提供できます。

IoTは、現実世界とデジタル世界を繋ぐ架け橋として、製造業やインフラ、農業、医療など、幅広い産業で新たな価値を生み出す源泉となっています。

クラウドコンピューティング

クラウドコンピューティングとは、サーバー、ストレージ、データベース、ソフトウェアといったITリソースを、自社で保有(オンプレミス)するのではなく、インターネット経由でサービスとして利用する形態です。DXを迅速かつ柔軟に進める上で、もはや不可欠なITインフラと言えます。

クラウドサービスは、提供される機能の階層によって主に3種類に分類されます。

- SaaS(Software as a Service): ソフトウェアをサービスとして利用。Gmail、Salesforce、Microsoft 365など。

- PaaS(Platform as a Service): アプリケーションの開発・実行環境をサービスとして利用。Google App Engine、Microsoft Azure App Serviceなど。

- IaaS(Infrastructure as a Service): サーバーやストレージといったITインフラをサービスとして利用。Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform (GCP)など。

クラウドコンピューティングがDX推進にもたらすメリットは絶大です。

- スピードと俊敏性:

物理的なサーバーの購入や設定が不要なため、数分で必要なITリソースを調達し、新しいサービスの開発をすぐに始められます。これにより、ビジネスの変化に迅速に対応できます。 - コストの最適化:

高額な初期投資が不要で、利用した分だけ料金を支払う従量課金制が基本です。これにより、ITコストを固定費から変動費へと転換し、スモールスタートを容易にします。 - スケーラビリティ(拡張性):

アクセス数の増減に応じて、サーバーの能力を自動で柔軟に拡張・縮小できます。これにより、機会損失を防ぎつつ、無駄なコストを削減できます。

DXで求められる「データの一元管理」「迅速なサービス開発」「柔軟なシステム拡張」といった要件を満たす上で、クラウドは最適な基盤です。

5G(第5世代移動通信システム)

5Gは、「4G/LTE」に続く次世代の移動通信システムです。その特徴は、単に通信速度が速いだけではありません。以下の3つの大きな特徴を持っています。

- 超高速・大容量: 4Gの約20倍の通信速度。2時間の映画を数秒でダウンロードできるレベル。

- 超低遅延: 通信の遅延が4Gの10分の1程度。ほぼリアルタイムの通信が可能。

- 多数同時接続: 1平方キロメートルあたり100万台の機器を同時に接続可能。4Gの約10倍。

これらの特徴が、AIやIoTと組み合わさることで、これまで実現が難しかったDXのユースケースを可能にします。

- リアルタイム遠隔操作・遠隔医療:

超低遅延の特性を活かし、建設機械や手術ロボットを遠隔地からリアルタイムで精密に操作できます。これにより、熟練技能者の技術を場所を問わず活用したり、専門医のいない地域でも高度な医療を提供したりすることが期待されます。 - 自動運転:

自動車が周囲の車両や信号機、歩行者とリアルタイムに通信(V2X)し、瞬時に状況を判断して安全な走行を実現するためには、5Gの超低遅延と信頼性が不可欠です。 - スマートシティ:

街中の無数のセンサーやカメラ、ドローンなどを5Gネットワークに接続し、交通量やエネルギー消費、インフラの状態などを統合的に管理・最適化します。

5Gは、IoTによって収集された膨大なデータを遅延なくクラウドに送り、AIで分析した結果を瞬時に現場にフィードバックするための「神経網」として、社会全体のDXを加速させる重要な役割を担います。

【分野別】DX関連の市場規模

DX市場全体の成長に伴い、その構成要素である個別のITソリューション市場も急速に拡大しています。ここでは、DXの文脈で特に注目される4つの分野「BtoB-EC」「RPA」「SaaS」「AI」について、それぞれの市場規模と動向を見ていきましょう。

| 市場分野 | 概要 | 市場規模・予測(一例) | 主な成長要因 |

|---|---|---|---|

| BtoB-EC市場 | 企業間取引(BtoB)を電子商取引(EC)で行う市場。 | 2022年度に470兆円超(狭義・広義の合計)。今後も拡大傾向。(参照:経済産業省) | 働き方改革、人手不足、受発注業務の効率化ニーズ、コロナ禍による非対面取引の増加。 |

| RPA市場 | 定型的なPC操作を自動化するソフトウェア(RPA)の市場。 | 2022年度で529億円。2027年度には1,530億円に達すると予測。(参照:IDC Japan) | 労働人口減少、生産性向上への要求、働き方改革の推進。 |

| SaaS市場 | インターネット経由で利用するソフトウェア(SaaS)の市場。 | 2023年に1兆4,000億円超。2028年には2兆5,000億円規模に達すると予測。(参照:富士キメラ総研) | クラウド利用の浸透、導入の容易さ、サブスクリプションモデルの定着、多様な業務領域への展開。 |

| AI市場 | AI技術を活用したシステムやサービスの市場。 | 2023年度で7,363億円。2028年度には1兆8,211億円に達すると予測。(参照:富士キメラ総研) | データ量の増大、アルゴリズムの進化、労働力不足、生成AIの登場による新たな活用シーンの創出。 |

BtoB-EC市場

BtoB-ECとは、企業間で行われる商取引を、インターネット上のECサイトなどを通じて電子的に行うものです。これまでの電話やFAX、対面での受発注業務をデジタル化する動きが加速しており、市場は非常に大きな規模で成長しています。

経済産業省が発表した「令和4年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)」によると、2022年のBtoB-EC(狭義EC)の市場規模は423兆6,076億円に上ります。EC化率(すべての商取引金額に占めるECの割合)も37.5%に達し、企業間取引のデジタル化が着実に進んでいることがわかります。

参照:経済産業省「令和4年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)」

市場拡大の背景には、人手不足に悩む企業が受発注業務を効率化したいという切実なニーズがあります。また、買い手企業側にとっても、24時間いつでも発注でき、過去の購入履歴から簡単に再注文できるなど利便性が高いため、BtoB-ECの利用は今後さらに拡大していくと見られています。

RPA市場

RPA(Robotic Process Automation)は、主にホワイトカラーの定型的なデスクワーク(PC操作)を、ソフトウェアロボットに代行させる技術です。働き方改革や生産性向上の文脈で注目を集め、多くの企業で導入が進んでいます。

IDC Japan株式会社の調査によると、国内RPAソフトウェア市場は力強く成長を続けており、2022年の市場規模は前年比18.7%増の529億円でした。今後も年間平均成長率(CAGR)23.7%で成長し、2027年には1,530億円に達すると予測されています。

参照:IDC Japan株式会社 プレスリリース「国内RPAソフトウェア市場予測を発表」(2023年7月11日発表)

当初は経理や人事部門でのデータ入力、帳票作成といった単純作業の自動化が中心でしたが、近年ではAIと連携して非定型的な業務(AI-OCRによる請求書の読み取りなど)を自動化する「インテリジェント・オートメーション」へと進化しています。労働人口の減少が続く日本において、RPAは人手不足を補い、従業員をより付加価値の高い業務にシフトさせるための重要なツールとして、今後も市場の拡大が見込まれます。

SaaS市場

SaaS(Software as a Service)は、クラウド上で提供されるソフトウェアを、インターネット経由で月額料金などで利用するサービス形態です。自社でサーバーを管理する必要がなく、手軽に導入できることから、企業の規模を問わず利用が拡大しています。

株式会社富士キメラ総研の調査「2024 クラウドコンピューティングの現状と将来展望」によると、国内のSaaS市場は2023年に1兆4,291億円(見込み)となり、2028年には2兆5,166億円に達すると予測されています。

参照:株式会社富士キメラ総研「2024 クラウドコンピューティングの現状と将来展望」

市場は、CRM/SFAやビジネスチャット、Web会議といった「コラボレーション系」、ERPや会計ソフトなどの「業務システム系」に大別されますが、いずれの分野も堅調に成長しています。特にコロナ禍を経てテレワークが定着したことで、場所を問わずに共同作業を可能にするコラボレーション系SaaSの需要が大きく伸びました。DX推進において、SaaSはビジネスの俊敏性を高め、最新の機能を迅速に取り入れるための有効な手段として、その存在感を増しています。

AI市場

AI(人工知能)は、DXの中核を担う技術であり、その関連市場も急成長を遂げています。AIを活用したシステムやサービスは、需要予測、画像認識、自然言語処理など、さまざまな分野で実用化が進んでいます。

株式会社富士キメラ総研の調査「2024 AI(人工知能)ビジネス総調査」によると、国内のAIビジネス市場は2023年度に7,363億円(見込み)となり、2028年度には1兆8,211億円に達すると予測されています。

参照:株式会社富士キメラ総研「2024 AI(人工知能)ビジネス総調査」

特に近年では、文章や画像を自動で生成する「生成AI(Generative AI)」が大きな注目を集めています。生成AIは、マーケティングコンテンツの作成、プログラムコードの自動生成、社内文書の要約など、これまでにない応用が期待されており、AI市場の成長をさらに加速させる起爆剤になると見られています。企業が蓄積したデータをいかにAIで活用し、新たな価値を創造できるかが、今後の競争力を大きく左右するでしょう。

DX推進に役立つおすすめツール・サービス

DXを具体的に進める上では、自社の課題や目的に合ったツールやサービスを選定し、活用することが不可欠です。ここでは、DXのさまざまな側面を支援する代表的なツール・サービスをカテゴリ別に紹介します。

DX推進プラットフォーム

DX推進プラットフォームは、チャット、ビデオ会議、ドキュメント管理、ワークフローなど、DXに必要な複数の機能を一つのアプリケーションに統合したツールです。情報が分散せず、シームレスな連携が可能になるため、組織全体の生産性向上に貢献します。

Lark

Larkは、ビジネスチャット、ビデオ会議、カレンダー、ドキュメント作成・共有、ワークフロー承認といった機能がオールインワンで提供されるコラボレーションツールです。すべての機能が連携しているため、例えばビデオ会議中に共有ドキュメントを共同編集したり、チャットの内容から直接タスクを作成したりといったスムーズな操作が可能です。多言語翻訳機能も搭載しており、グローバルなチームでのコミュニケーションを円滑にします。

参照:Lark Technologies Pte. Ltd. 公式サイト

電子契約サービス

契約書の作成から締結、保管までをすべてオンラインで完結させるサービスです。ペーパーレス化によるコスト削減や業務効率化はもちろん、コンプライアンス強化やテレワーク推進にも繋がります。

GMOサイン

GMOサインは、契約印タイプ(立会人型)と実印タイプ(当事者型)の両方に対応し、幅広い用途で利用できる電子契約サービスです。導入企業数も多く、セキュリティや法的有効性の面でも高い信頼性を持っています。分かりやすいインターフェースと手頃な料金プランが特徴です。

参照:GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 公式サイト

クラウドサイン

弁護士ドットコムが提供する、日本の法律に精通した電子契約サービスとして高いシェアを誇ります。シンプルな操作性と、日本の商慣習に合わせた使いやすさが特徴です。多くの企業で導入実績があり、外部サービスとの連携も豊富です。

参照:弁護士ドットコム株式会社 公式サイト

ビジネスチャットツール

メールに代わる迅速なコミュニケーション手段として、多くの企業で導入されています。リアルタイムでの情報共有や、複数人でのディスカッションを活性化させ、意思決定のスピードを向上させます。

Slack

「チャンネル」というトピック別の部屋で会話を整理できるのが最大の特徴です。多彩な外部サービスとの連携機能(インテグレーション)が非常に豊富で、業務のハブとしてあらゆる通知や情報をSlackに集約できます。

参照:Salesforce, Inc. 公式サイト

Microsoft Teams

Microsoft 365(旧Office 365)に含まれるサービスであり、WordやExcel、PowerPointといったOfficeアプリケーションとの親和性が非常に高いのが特徴です。チャット、ビデオ会議、ファイル共有などをシームレスに行うことができ、Microsoft製品を主に利用している企業にとって導入しやすいツールです。

参照:Microsoft Corporation 公式サイト

SFA/CRMツール

SFA(Sales Force Automation)は営業活動の支援・自動化、CRM(Customer Relationship Management)は顧客情報の一元管理を目的とするツールです。顧客データを軸に、営業、マーケティング、カスタマーサポートの各部門が連携し、顧客体験の向上を目指す上で中核的な役割を果たします。

Salesforce

世界No.1のシェアを誇るSFA/CRMプラットフォームです。営業支援(Sales Cloud)、顧客サポート(Service Cloud)、マーケティング(Marketing Cloud)など、豊富な製品ラインナップを持ち、企業の規模や業種を問わず、ニーズに合わせて機能を拡張できます。

参照:Salesforce, Inc. 公式サイト

HubSpot

インバウンドマーケティングの思想に基づいて設計されたCRMプラットフォームです。マーケティング、営業、カスタマーサービスの機能が統合されており、特に見込み客の獲得・育成に強みを持ちます。無料から始められるプランもあり、中小企業でも導入しやすいのが特徴です。

参照:HubSpot, Inc. 公式サイト

RPAツール

PC上で行う定型的な繰り返し作業を、ソフトウェアロボットに記録・実行させるツールです。人手不足の解消や、従業員が付加価値の高い業務に集中できる環境作りに貢献します。

UiPath

グローバルで高いシェアを持つRPAツールです。直感的なGUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)で開発できる「Studio」、ロボットを管理・統制する「Orchestrator」、ロボットを実行する「Robot」で構成され、小規模から大規模まで柔軟に対応できます。AIとの連携機能も強力です。

参照:UiPath株式会社 公式サイト

WinActor

NTTグループが開発した、純国産のRPAツールです。Windows上のあらゆる操作をシナリオとして記録・実行でき、プログラミング知識がなくても比較的容易に自動化を始められるのが特徴です。日本語のドキュメントやサポートが充実しており、国内企業に広く導入されています。

参照:株式会社NTTデータ 公式サイト

まとめ

本記事では、2024年最新の調査データを基に、DX(デジタルトランスフォーメーション)の国内および世界の市場規模、そして2030年に向けた成長予測を詳しく解説しました。

国内外の市場はいずれも力強い成長を続けており、IDC Japanの予測では国内市場は2027年に9.7兆円、IDCの世界予測ではグローバル市場が2026年に3.4兆ドル(約500兆円超)に達する見込みです。この背景には、「2025年の崖」への対策、コロナ禍によるデジタル化の加速、労働人口の減少、消費者行動の変化といった、避けては通れない社会・経済的な要因が存在します。

しかし、その重要性が認識される一方で、多くの企業が「DX人材の不足」「レガシーシステム」「経営層の理解不足」「目的の不明確さ」といった深刻な課題に直面しているのも事実です。

これらの課題を乗り越え、DXを成功に導くためには、以下の5つのポイントが極めて重要です。

- DXの目的・ビジョンを明確にする

- 経営層がリーダーシップを発揮する

- DXを推進するための組織体制を整える

- 小さく始めて成果を積み重ねる(スモールスタート)

- 外部の専門家やサービスを積極的に活用する

DXは、もはや一部の先進企業だけのものではなく、あらゆる企業にとって、競争優位性を確立し、持続的に成長するための不可欠な経営戦略です。AI、IoT、クラウド、5Gといった技術は、この変革を実現するための強力な武器となります。

DXの道のりは決して平坦ではありませんが、市場の大きな潮流を理解し、自社の課題と真摯に向き合い、戦略的に一歩を踏み出すことが、未来を切り拓く鍵となります。この記事が、皆様の会社におけるDX推進の羅針盤となれば幸いです。