近年、ビジネスの世界で「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉を耳にしない日はないほど、その重要性が叫ばれています。しかし、その言葉が広く浸透する一方で、「DXとは具体的に何を指すのか」「IT化と何が違うのか」といった疑問を持つ方も少なくありません。多くの企業がDXの必要性を感じながらも、その本質を正確に理解できず、単なるツールの導入や業務のデジタル化に留まってしまっているケースも散見されます。

本記事では、DXの本当の意味を深く理解するために、経済産業省や提唱者による定義から、混同されがちなIT化や類似用語との明確な違い、そしてなぜ今DXが不可欠なのかという背景まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。

さらに、DXを推進することで得られる具体的なメリット、乗り越えるべき課題や障壁、そして成功に導くための実践的なステップまでを掘り下げていきます。この記事を読めば、DXという言葉に振り回されることなく、自社が取り組むべき変革の方向性を見定めるための、確かな知識と視点を得られるでしょう。

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単に新しいデジタル技術を導入することではありません。その本質は、デジタル技術を駆使して、企業の製品、サービス、ビジネスモデル、さらには業務プロセスや組織、企業文化そのものを根本から変革し、新たな価値を創造して競争上の優位性を確立することにあります。この概念をより深く理解するために、公的な定義と、本来提唱された際の定義の双方から見ていきましょう。

経済産業省によるDXの定義

日本国内のビジネスシーンで広く参照されているのが、経済産業省が策定した「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」における定義です。このガイドラインは、日本企業がDXを円滑に進めるための指針としてまとめられたものであり、その中でDXは以下のように定義されています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」

参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」

この定義は、DXが目指すべきゴールと、そのために必要な要素を具体的に示しています。いくつかの重要なポイントに分解して理解を深めましょう。

- ビジネス環境の激しい変化への対応: 現代の市場は、顧客ニーズの多様化、グローバル化、デジタルディスラプター(デジタル技術を武器に既存市場の秩序を破壊する新規参入者)の登場など、予測困難で変化のスピードが非常に速い「VUCA(ブーカ)時代」とも呼ばれます。このような環境で企業が生き残るためには、従来通りのやり方では通用せず、変化に迅速かつ柔軟に対応できる体制を構築することが不可欠です。DXは、そのための強力な経営戦略と位置づけられています。

- データとデジタル技術の活用: DXの根幹をなすのが、データとデジタル技術です。ここで言うデジタル技術とは、AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、クラウド、5Gといった最先端技術だけでなく、既存のITシステムも含みます。重要なのは、これらの技術をただ導入するのではなく、技術を通じて得られる「データ」を収集・分析し、それを意思決定や新たな価値創造の源泉として活用することです。データドリブンな経営への転換が、DXの核心と言えます。

- 製品・サービス・ビジネスモデルの変革: DXは、既存業務の効率化に留まりません。収集したデータを基に顧客の潜在的なニーズを掘り起こし、全く新しい製品やサービスを開発したり、従来の「モノを売る」ビジネスから「サービスを提供する(コトを売る)」サブスクリプションモデルへと転換したりするなど、事業の根幹であるビジネスモデルそのものを変革することを目指します。

- 業務・組織・プロセス・企業文化の変革: 新たなビジネスモデルを実現するためには、それを支える社内体制の変革も必須です。縦割りの組織構造を見直し、部門間でデータがスムーズに連携できるような組織を設計したり、紙とハンコを中心としたアナログな業務プロセスを抜本的に見直したりする必要があります。さらに、失敗を恐れずに挑戦を奨励し、変化を前向きに受け入れるアジャイルな企業文化を醸成することも、DXの成功を左右する重要な要素です。

- 競争上の優位性の確立: これら全ての変革の最終的な目的は、市場における自社の競争力を高め、持続的な成長を遂げることです。DXによって、他社にはない独自の価値を提供し、顧客から選ばれ続ける企業になることを目指します。

このように、経済産業省の定義は、ビジネスの文脈におけるDXを非常に包括的に捉えており、技術活用、ビジネス変革、組織変革の三位一体で進めるべき全社的な改革であることを明確に示しています。

提唱者による本来の定義

一方で、DXという言葉が最初に使われたのは、ビジネスの文脈ではありませんでした。この概念を2004年に提唱したのは、スウェーデンのウメオ大学に所属するエリック・ストルターマン教授です。彼の論文におけるDXの定義は、以下のようなものでした。

「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」

ストルターマン教授の定義は、特定の企業活動に限定されず、デジタル技術が社会全体に浸透することで、私たちの生活様式や価値観そのものが、より豊かで良いものへと変わっていくという、より広範で根源的な変化を指しています。

例えば、スマートフォンの登場は、私たちが情報を得る方法、コミュニケーションの取り方、買い物や娯楽の楽しみ方など、生活のあらゆる側面を劇的に変化させました。これはまさに、ストルターマン教授が提唱したDXの概念が具現化した例と言えるでしょう。

ビジネスにおけるDXは、この社会全体の大きな変化を前提としています。デジタル技術によって生活が変容した消費者のニーズに応え、また、その変化をさらに促進するような新しい価値を提供していくことが、企業に求められています。つまり、経済産業省が示すビジネス文脈でのDXは、ストルターマン教授が提唱した社会全体のデジタルトランスフォーメーションという大きな潮流の中で、企業が適応し、成長していくための戦略と捉えることができます。

この本来の定義を理解することは、DXを「単なる儲け話」や「IT部門だけの課題」として矮小化せず、社会全体の変化を見据えた長期的な視点で取り組むべき重要な経営課題であると認識するために不可欠です。

DXと類似用語との違い

DXについて議論する際、多くの人が「IT化」や「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」といった言葉と混同してしまいがちです。これらの用語はDXと密接に関連していますが、その目的や範囲は明確に異なります。これらの違いを正しく理解することは、自社の取り組みがどの段階にあるのかを客観的に把握し、真のDXへと進むための第一歩となります。

ここでは、それぞれの用語の意味を解説し、DXとの関係性を明らかにしていきます。

| 用語 | 目的 | スコープ | 具体例 |

|---|---|---|---|

| DX(デジタルトランスフォーメーション) | ビジネスモデルの変革、新たな価値創造、競争優位性の確立 | 全社的・組織横断的 | 顧客データ分析に基づく新サービス開発、製造業のサービス化(MaaSなど) |

| IT化(アイティーか) | 既存業務の効率化・省力化 | 部署・業務単位(部分的) | 会計ソフト導入、勤怠管理システムの導入 |

| デジタライゼーション | 特定の業務プロセスのデジタル化による効率化・高付加価値化 | 業務プロセス単位 | 電子契約システムの導入、Web会議システムの活用 |

| デジタイゼーション | アナログ情報のデジタルデータ化 | 情報・データ単位 | 紙書類のスキャン(PDF化)、会議の録音 |

IT化との違い

「IT化」は、DXと最も混同されやすい言葉です。IT化とは、既存の業務プロセスはそのままに、ITツールを導入することで業務の効率化や自動化、コスト削減を図ることを指します。いわば「部分最適」を目指す取り組みです。

- 目的: 業務効率化、コスト削減、生産性向上

- 手段: コンピュータ、ソフトウェア、ネットワークなどのITツールの導入

- スコープ: 主に既存の業務プロセス内

- 具体例:

- 手書きの伝票を会計ソフトに入力する

- 紙ベースの勤怠管理をタイムカードシステムに置き換える

- Excelでの顧客管理をSFA(営業支援システム)に移行する

- 対面での会議をWeb会議システムで行う

これに対して、DXはビジネスモデルそのものや組織のあり方を根本から変革し、新たな価値を創造することを目的とします。これは「全体最適」を目指す、より戦略的で広範な取り組みです。

- 目的: 新たな価値創造、ビジネスモデルの変革、競争優位性の確立

- 手段: データとデジタル技術の戦略的活用

- スコープ: 組織全体、ビジネスモデル、企業文化

- 具体例:

- 会計ソフトに蓄積された財務データとSFAの顧客データを連携・分析し、収益性の高い顧客セグメントを特定、新たな料金プランを開発する

- Web会議システムの録画・文字起こしデータを分析し、顧客の隠れたニーズを抽出して新サービスの開発に活かす

つまり、IT化が「手段」の導入に主眼を置いているのに対し、DXは「目的」であるビジネス変革に主眼を置いています。IT化は、既存の馬車をより速く走らせるための改良(例:より頑丈な車輪に交換する)に例えられます。一方、DXは、馬車を自動車に置き換えるような、移動手段そのものを根本から変える革新に相当します。IT化はDXを推進する上での重要な要素ではありますが、IT化自体がゴールではないという点を明確に区別することが重要です。

デジタイゼーションとの違い

「デジタイゼーション(Digitization)」は、DXを構成する最も基礎的なステップです。これは、これまでアナログで管理していた物理的な情報を、デジタルデータ形式に変換(デジタル化)することを指します。

- 目的: アナログ情報のデジタル化

- スコープ: 情報・データそのもの

- 具体例:

- 紙の書類をスキャナーで読み取り、PDFファイルとして保存する

- 会議での発言をICレコーダーで録音し、音声ファイルとして保存する

- フィルムカメラで撮影した写真をデジタルスキャンする

- 紙の地図をデジタル地図データに変換する

デジタイゼーションは、あくまで情報をデジタル形式に置き換えるだけの行為であり、それ自体が業務プロセスやビジネスを変革するわけではありません。例えば、紙の請求書をPDF化しても、それをメールに添付して手動で送付し、受け取った側が印刷して経理に回すというプロセスが変わらなければ、本質的な効率化には繋がりません。しかし、この「デジタル化」というステップがなければ、後述するデジタライゼーションや、その先のDXは実現不可能です。デジタイゼーションは、DXの旅の始まりであり、全てのデータ活用の入り口と位置づけられます。

デジタライゼーションとの違い

「デジタライゼーション(Digitalization)」は、デジタイゼーションの一歩先の概念です。これは、特定の業務プロセスや製造プロセス全体を、デジタル技術を活用して変革し、効率化や高付加価値化を図ることを指します。

- 目的: 個別プロセスの効率化・自動化、高付加価値化

- スコープ: 業務プロセス、製造プロセス

- 具体例:

- 請求書発行から送付、入金確認までの一連のプロセスを、会計システムと連携した請求書発行システムで自動化する

- Web会議システムを導入し、遠隔地のメンバーとも円滑にコラボレーションできる体制を構築する

- 工場の製造ラインにIoTセンサーを設置し、機器の稼働状況をリアルタイムで監視、故障予知に活用する

- RPA(Robotic Process Automation)を導入し、データ入力などの定型業務を自動化する

デジタライゼーションは、IT化と非常に近い概念ですが、IT化がツール導入という「点」の改善に焦点を当てがちなのに対し、デジタライゼーションは業務プロセスという「線」の変革を意図している点で、より広範な取り組みと言えます。この段階では、特定の業務が大幅に効率化され、生産性が向上します。しかし、その変革が個別の業務や部門内に留まっている限り、まだDXには至っていません。

DX・デジタイゼーション・デジタライゼーションの3つの関係性

これらの3つの言葉は、独立した概念ではなく、「デジタイゼーション → デジタライゼーション → DX」という段階的な関係性にあります。この関係は、しばしば「点・線・面」で例えられます。

- デジタイゼーション(点): 紙の情報をPDF化するなど、アナログ情報をデジタルデータという「点」に変換する段階。

- デジタライゼーション(線): 点在するデジタルデータを活用し、特定の業務プロセスという「線」をデジタル化・自動化する段階。

- DX(面・立体): 部署ごとに効率化されたプロセス(線)を、組織横断的に連携させ、データに基づいた新たなビジネスモデルや顧客体験という「面」や「立体」を構築する段階。

例えば、ある小売業のDXを考えてみましょう。

- デジタイゼーション: これまで紙で管理していた顧客台帳をExcelやデータベースに入力する。

- デジタライゼーション: ポイントカードシステムを導入し、顧客の購買履歴を自動でデータ化。そのデータを基に、メールマガジンで個別の顧客におすすめ商品を配信する。

- DX: 店舗の購買履歴データ、ECサイトの閲覧履歴データ、顧客からの問い合わせデータなどを全て統合・分析する。その結果、「特定のキャンプ用品を購入した顧客は、1ヶ月後に特定の調理器具にも興味を示す」といったインサイトを発見。これを基に、キャンプ用品と調理器具を組み合わせた新たなサブスクリプションボックスサービスを開発し、提供を開始する。

このように、DXはデジタイゼーションとデジタライゼーションを土台として、それらの取り組みを全社的に連携・発展させることで初めて実現します。多くの企業が陥りがちなのは、デジタライゼーションの段階で満足してしまい、本来目指すべきDX、すなわちビジネスモデルの変革まで到達できないケースです。これらの違いを正しく認識し、自社の現在地を把握した上で、次のステップへと着実に進んでいくことが求められます。

なぜ今、DXの推進が必要なのか?

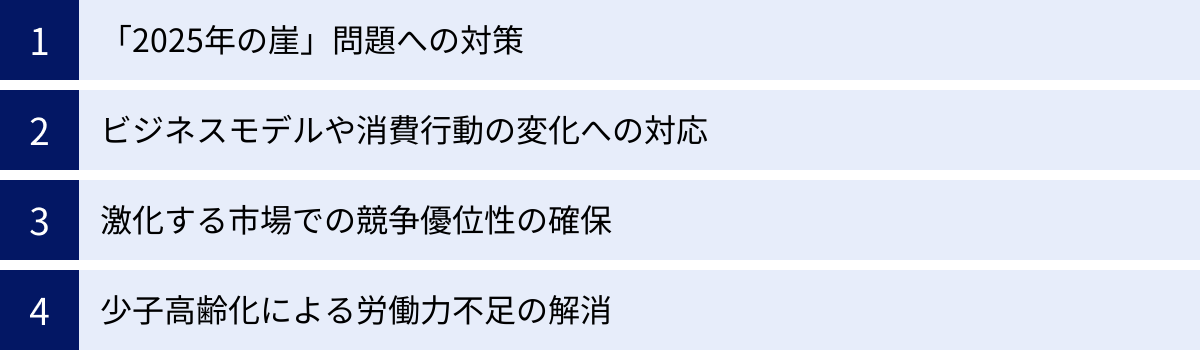

DXという言葉がバズワードのように広まっていますが、なぜ今、これほどまでに多くの企業にとってDXの推進が急務となっているのでしょうか。その背景には、避けては通れない深刻な課題と、ビジネス環境の劇的な変化が存在します。ここでは、企業がDXに取り組むべき4つの主要な理由を掘り下げていきます。

「2025年の崖」問題への対策

DXの必要性を語る上で欠かせないのが、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で警鐘を鳴らした「2025年の崖」という問題です。これは、多くの日本企業が抱える既存のITシステム(レガシーシステム)が、2025年以降、深刻な経済的損失をもたらすリスクを指しています。

レポートによれば、もし企業がレガシーシステムの刷新やDXを実現できなければ、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があると試算されています。これは、当時の日本のGDPの約2%に相当する衝撃的な数字です。

この「崖」を生み出すレガシーシステムの主な問題点は以下の通りです。

- システムの複雑化・ブラックボックス化: 長年にわたって部署ごとにシステムを無計画に増改築してきた結果、全体像が誰にも把握できない「スパゲッティコード」状態になっている。ドキュメントも整備されておらず、当時の開発者も退職しているため、改修や他システムとの連携が極めて困難になります。

- 維持管理コストの増大: 古い技術で作られたシステムの維持・保守には、多額の費用と専門知識を持つ人材が必要です。IT予算の大部分がこの「守りのIT」に費やされ、新しい価値を生み出す「攻めのIT」投資に資金を回せなくなります。

- データ活用の阻害: システムが部門ごとにサイロ化(孤立化)しているため、全社横断でのデータ収集や連携ができません。これは、データドリブンな経営や新たなサービス開発の大きな足かせとなります。

- セキュリティリスクの増大: 古いシステムは最新のセキュリティ脅威に対応できず、サイバー攻撃の標的になりやすい。大規模な情報漏洩などのインシデントが発生すれば、企業の信用は失墜し、事業継続が困難になる恐れもあります。

- IT人材の不足とノウハウの喪失: 2025年前後には、既存システムの仕組みを熟知したベテランIT人材の多くが定年退職を迎えます。これにより、システムの運用ノウハウが失われ、トラブル発生時に対応できなくなるリスクが高まります。

DXは、こうしたレガシーシステムを刷新し、企業を「2025年の崖」から救い出すための根本的な処方箋です。システムの構造をシンプルで柔軟なもの(マイクロサービスアーキテクチャなど)に移行し、データを自由に活用できる基盤を整えることで、企業は変化に迅速に対応できる体質へと生まれ変わることができます。

ビジネスモデルや消費行動の変化への対応

私たちの生活は、スマートフォンやインターネットの普及によって大きく様変わりしました。欲しい情報があればすぐに検索し、SNSでリアルタイムに情報を共有し、音楽や動画はサブスクリプションサービスで楽しむのが当たり前になっています。こうしたデジタル技術の浸透は、消費者の行動や価値観にも大きな変化をもたらしました。

- 「所有」から「利用(体験)」へ: 消費者は、モノを所有すること(モノ消費)よりも、サービスを通じて得られる体験や感動(コト消費)に価値を見出すようになりました。自動車業界におけるカーシェアリングやMaaS(Mobility as a Service)、音楽業界におけるCD販売からストリーミング配信へのシフトなどがその典型例です。

- パーソナライゼーションへの期待: AmazonやNetflixに代表されるように、消費者は自分の興味関心や購買履歴に基づいて最適化された情報や商品を推薦されることに慣れています。画一的なマスマーケティングは響かなくなり、一人ひとりに寄り添ったパーソナライズされた体験の提供が求められています。

- 購買プロセスの変化: 消費者は、商品を購入する前に、WebサイトやSNS、口コミサイトなど、様々なデジタルチャネルで情報を収集・比較検討します。企業は、オンラインとオフラインを融合させた一貫性のある顧客体験(OMO: Online Merges with Offline)を提供する必要に迫られています。

こうした変化の波に乗り遅れた企業は、顧客から選ばれなくなり、市場での存在感を失っていくでしょう。DXを推進し、あらゆる顧客接点でデータを収集・分析し、変化し続ける顧客ニーズをリアルタイムに把握することが、現代のビジネスにおいて不可欠です。そして、そのデータインサイトを基に、顧客が求める新しい体験やサービスを迅速に提供できる企業だけが、生き残ることができます。

激化する市場での競争優位性の確保

デジタル技術は、業界の垣根を低くし、これまでにない競争環境を生み出しています。GAFAM(Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft)に代表される巨大ITプラットフォーマーや、豊富な資金力と俊敏性を武器にしたスタートアップ企業が、既存の業界秩序を破壊する「デジタルディスラプター」として次々と登場しています。

例えば、金融業界ではFinTech企業が新たな決済サービスや資産運用サービスを提供し、小売業界ではECプラットフォーマーが圧倒的な品揃えと利便性で既存の小売店を脅かしています。彼らは、データとデジタル技術を巧みに活用し、従来の企業が提供できなかった新しい顧客価値を創造することで、市場のルールを根底から変えようとしています。

このような状況下で、既存企業が従来のビジネスモデルや成功体験にしがみついていては、あっという間に競争力を失ってしまいます。DXは、こうしたデジタルディスラプターに対抗するための防御策であると同時に、自らが変革の主導権を握り、新たな市場やビジネスチャンスを創出するための「攻めの戦略」でもあります。データ活用による高精度な需要予測、AIを活用した製品開発の高速化、IoTによる新たなサービスモデルの構築など、DXを通じて、他社には真似できない独自の強みを築き、持続的な競争優位性を確保することが求められています。

少子高齢化による労働力不足の解消

日本が直面する最も深刻な社会課題の一つが、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少です。総務省の統計によれば、日本の生産年齢人口(15〜64歳)は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は加速していくと予測されています。

参照:総務省統計局「人口推計」

これは、多くの企業にとって、労働力の確保がますます困難になることを意味します。これまでのように人手に頼った労働集約的な業務プロセスを続けていては、事業の維持すら難しくなるでしょう。

この構造的な課題に対する有効な解決策がDXです。

- 定型業務の自動化: RPAやAIを活用することで、データ入力、請求書処理、問い合わせ対応といった定型的なバックオフィス業務を自動化できます。これにより、従業員は単純作業から解放されます。

- 付加価値の高い業務へのシフト: 自動化によって創出された時間を、従業員は企画、分析、創造的な問題解決といった、人間にしかできない付加価値の高い業務に振り向けることができます。これにより、一人当たりの生産性が向上します。

- ノウハウのデジタル化・継承: ベテラン従業員が持つ暗黙知(経験や勘)を、AIやデータ分析を通じて形式知化し、社内のナレッジベースとして蓄積・共有できます。これにより、属人化を防ぎ、若手へのスムーズな技術継承を促進します。

DXは、単なる効率化ツールではなく、限られた人的資源で企業が成長を続けていくための不可欠な経営基盤です。労働力不足という大きな逆風を乗り越え、持続可能な経営を実現するために、DXへの取り組みはもはや選択肢ではなく、必須の課題と言えるでしょう。

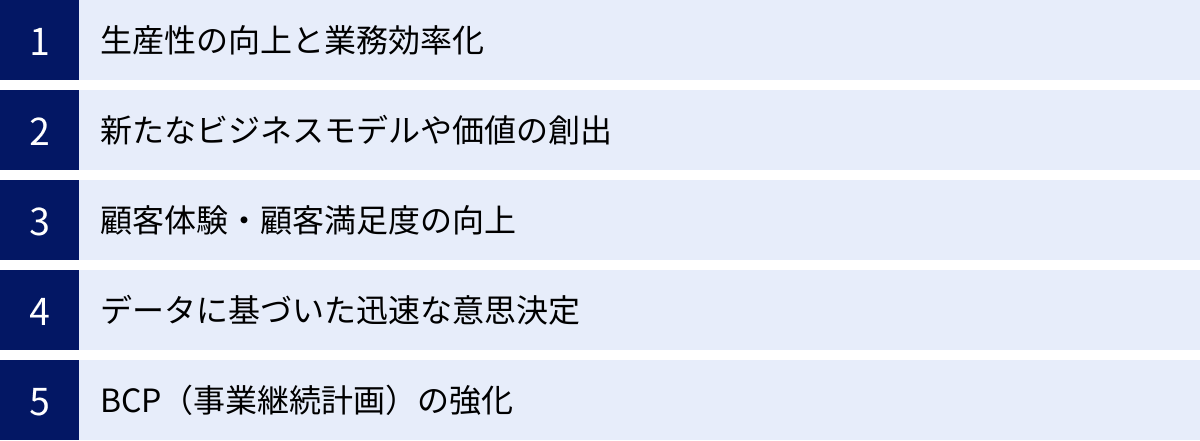

DXを推進するメリット

DXへの取り組みは、多くの困難を伴いますが、それを乗り越えた先には企業を大きく成長させる数々のメリットが存在します。これらのメリットは、単なる業務効率化に留まらず、企業の競争力や体質そのものを強化するものです。ここでは、DX推進によって得られる代表的な5つのメリットについて、具体的に解説します。

生産性の向上と業務効率化

DXがもたらす最も直接的で分かりやすいメリットが、生産性の向上と業務効率化です。これは、デジタライゼーションの段階でも実感できる効果ですが、DXではそのレベルが格段に上がります。

- 定型業務の徹底的な自動化: RPA(Robotic Process Automation)を導入することで、これまで人間が行っていたデータ入力、転記、レポート作成といった反復的なPC作業をソフトウェアロボットに任せることができます。これにより、ヒューマンエラーが削減されると同時に、従業員はより創造的な業務に集中できます。

- ペーパーレス化の推進: 契約書や申請書などの書類を電子化し、ワークフローシステムを導入することで、印刷、押印、郵送、ファイリングといった一連の作業が不要になります。これにより、消耗品コストや保管スペースが削減されるだけでなく、承認プロセスが迅速化され、意思決定のスピードが向上します。

- 情報共有の円滑化: クラウドベースのストレージやコミュニケーションツール(チャットツール、Web会議システムなど)を活用することで、時間や場所にとらわれずに情報へアクセスし、円滑なコラボレーションが可能になります。これにより、部署間の連携が強化され、組織全体の生産性が向上します。

DXでは、これらの部分的な効率化に留まりません。各部署でバラバラに導入されたシステムやデータを全社的に統合し、業務プロセス全体を再設計することで、部門間の壁を越えた抜本的な効率化を実現します。例えば、営業部門が受注した情報をリアルタイムで生産管理部門や経理部門に連携させることで、納期調整の迅速化や請求処理の自動化が可能になり、ビジネス全体のスピードと精度が飛躍的に向上します。

新たةビジネスモデルや価値の創出

生産性向上はDXの入り口に過ぎません。DXの真髄は、デジタル技術とデータを活用して、これまでにない全く新しいビジネスモデルや顧客価値を創出することにあります。

- データに基づいた新サービス開発: CRM(顧客関係管理)やWeb解析ツールなどで収集した顧客の行動データや購買データを分析することで、これまで見過ごされてきた潜在的なニーズやインサイトを発見できます。このインサイトを基に、顧客が本当に求めている新製品やサービスを開発することが可能になります。

- 既存事業のサービス化(XaaS): 従来の「モノ売り」から、サービスとして価値を提供する「コト売り」への転換が加速します。例えば、製造業では、製品にIoTセンサーを搭載し、稼働データを収集・分析することで、故障予知や遠隔メンテナンスといった付加価値の高いサービスを提供できます。これは「モノを売って終わり」ではなく、顧客と継続的な関係を築き、安定的な収益(リカーリングレベニュー)を生み出すビジネスモデルへの転換を意味します。

- 異業種との連携によるエコシステム構築: 自社だけで全ての価値を提供するのではなく、API(Application Programming Interface)などを通じて他社のサービスと連携し、より大きな価値を共創する「エコシステム」の構築もDXの重要な側面です。例えば、不動産会社が、引越し業者、家具メーカー、地域のサービス事業者などと連携し、入居者に対してワンストップで生活関連サービスを提供するプラットフォームを構築する、といったケースが考えられます。

これらの取り組みは、既存事業の延長線上にはない非連続的な成長を企業にもたらし、市場におけるゲームチェンジャーとなる可能性を秘めています。

顧客体験・顧客満足度の向上

現代の消費者は、製品やサービスの機能そのものだけでなく、購入に至るまでのプロセスや購入後のサポートを含めた一連の顧客体験(CX: Customer Experience)を重視します。DXは、このCXを劇的に向上させるための強力な武器となります。

- パーソナライズされたコミュニケーション: CRMやMA(マーケティングオートメーション)ツールを活用し、顧客一人ひとりの属性、興味関心、行動履歴に基づいた最適な情報やメッセージを、最適なタイミングとチャネルで届けることができます。これにより、顧客は「自分ごと」として企業からのアプローチを受け止め、エンゲージメントが高まります。

- オムニチャネル戦略の実現: Webサイト、ECサイト、実店舗、SNS、コールセンターといった、顧客とのあらゆる接点(チャネル)のデータを統合管理します。これにより、顧客がどのチャネルを利用しても、一貫性のあるシームレスなサービスを提供できます。例えば、ECサイトでカートに入れた商品を、実店舗で取り置きして試着するといった体験が可能になります。

- 迅速で質の高いカスタマーサポート: FAQチャットボットを導入して24時間365日、顧客の簡単な質問に自動で回答したり、問い合わせ履歴を一元管理してどのオペレーターが対応してもスムーズに引き継ぎができるようにしたりすることで、顧客満足度を大幅に向上させることができます。

優れた顧客体験は、顧客ロイヤルティを高め、リピート購入や知人への推奨(口コミ)を促進し、LTV(顧客生涯価値)の最大化に直結します。

データに基づいた迅速な意思決定

多くの伝統的な企業では、経営者の経験や勘、度胸(いわゆるKKD)に頼った意思決定が行われてきました。しかし、変化の激しい現代市場において、KKDだけに依存することは大きなリスクを伴います。

DXは、企業経営をデータドリブン(データ駆動型)なものへと転換させます。

- 経営状況のリアルタイムな可視化: BI(ビジネスインテリジェンス)ツールを導入し、販売データ、財務データ、生産データ、人事データなど、社内に散在する様々なデータをダッシュボード上に集約・可視化します。これにより、経営層は常に最新の業績やKPIの進捗状況を客観的な数値で把握でき、問題の兆候を早期に発見できます。

- 高精度な需要予測と計画立案: 過去の販売データや市場データ、季節変動などの要因をAIに学習させることで、将来の需要を高精度に予測できます。これにより、過剰在庫や品切れのリスクを低減し、最適な生産計画や仕入れ計画を立案できます。

- 施策効果の客観的な評価: 新製品の投入やマーケティングキャンペーンなどの施策を実施した際に、その効果をデータに基づいて客観的に測定・評価できます。これにより、成功要因や失敗要因を明確にし、次のアクションに活かすことができます。

客観的なデータという共通言語を持つことで、組織内の議論が建設的になり、部門間の対立を減らす効果も期待できます。これにより、変化に対して迅速かつ的確な意思決定を下せる、アジャイルな組織体質が醸成されます。

BCP(事業継続計画)の強化

BCP(Business Continuity Plan)とは、自然災害、感染症のパンデミック、サイバー攻撃といった不測の事態が発生した際に、中核となる事業を中断させずに継続、または早期に復旧させるための方針や手順をまとめた計画のことです。DXの取り組みは、結果としてこのBCPを大幅に強化することに繋がります。

- リモートワーク環境の整備: クラウドサービスや仮想デスクトップ(VDI)を導入し、ペーパーレス化を進めることで、従業員はオフィスに出社しなくても、自宅などから安全に業務を遂行できるようになります。これにより、パンデミックや交通機関の麻痺といった事態でも事業を継続できます。

- データの保護と可用性の確保: 重要な業務データを自社サーバー(オンプレミス)だけでなく、地理的に離れた場所にある複数のデータセンターを持つクラウド上にバックアップしておくことで、本社が被災した場合でもデータを保護し、事業の早期復旧が可能になります。

- サプライチェーンの可視化: 取引先との受発注システムや、工場の生産状況、物流の状況などをデジタルで繋ぎ、サプライチェーン全体を可視化します。これにより、特定の供給元で問題が発生した場合でも、影響範囲を迅速に特定し、代替調達先の確保などの対策を素早く講じることができます。

DXを通じて、変化や危機に対してしなやかに対応できる「レジリエント(強靭)な組織」を構築することは、企業の持続可能性を確保する上で極めて重要なメリットと言えるでしょう。

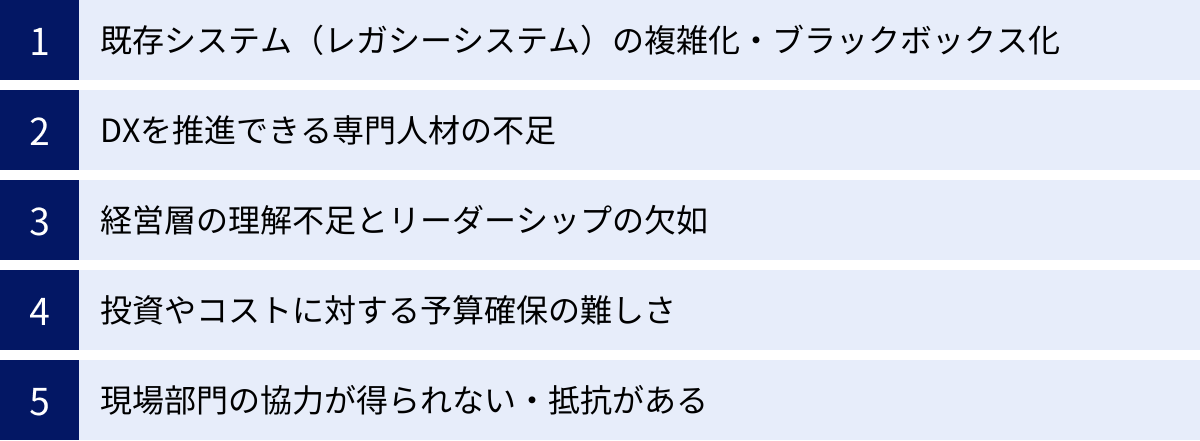

DX推進における課題と障壁

DXが企業にもたらすメリットは大きい一方で、その道のりは決して平坦ではありません。多くの企業がDX推進の重要性を認識しながらも、様々な課題や障壁に直面し、取り組みが停滞・頓挫してしまうケースが後を絶ちません。DXを成功させるためには、これらの現実的な課題を事前に理解し、対策を講じることが不可欠です。

既存システム(レガシーシステム)の複雑化・ブラックボックス化

DX推進における最大の技術的障壁が、長年利用してきた既存の基幹システム、いわゆる「レガシーシステム」の存在です。これは「2025年の崖」問題の根幹でもあります。

- 技術的負債の蓄積: 多くのレガシーシステムは、長年にわたる度重なる改修や機能追加の結果、プログラムの構造が極めて複雑化しています。全体像を誰も把握できていない「スパゲッティ状態」となり、少し手を入れるだけで予期せぬ不具合が発生するリスクが高まっています。このような状態は「技術的負債」と呼ばれ、新たな技術の導入やシステム連携の大きな足かせとなります。

- ブラックボックス化: システムの設計書などのドキュメントが整備されていなかったり、当時の開発担当者が退職してしまったりすることで、システムの内部構造や仕様が誰にも分からなくなっている状態です。こうなると、システムの改修やデータ抽出が困難になるだけでなく、障害発生時の原因究明もままなりません。

- データのサイロ化: システムが部署ごとに独立して構築されているため、データが各所に分断・孤立(サイロ化)しています。これにより、全社横断でのデータ分析や活用ができず、DXの根幹であるデータドリブンな意思決定が阻害されます。

これらのレガシーシステムを刷新するには、多大なコストと時間、そして高度な専門知識が必要です。しかし、この足かせを放置したまま表面的なデジタルツールを導入しても、根本的な変革には繋がらず、むしろ新たな「サイロ」を生み出すことになりかねません。

DXを推進できる専門人材の不足

DXを成功に導くためには、デジタル技術とビジネスの両方に精通した専門人材、いわゆる「DX人材」が不可欠です。しかし、日本ではこうした人材が質・量ともに圧倒的に不足しており、多くの企業で人材獲得競争が激化しています。

DX推進に必要な主な人材像は以下の通りです。

- プロダクトマネージャー: DXのビジョンに基づき、どのような製品やサービスを開発すべきかを定義し、開発プロジェクト全体を率いるリーダー。

- データサイエンティスト: 膨大なデータを分析し、ビジネスに有益な知見(インサイト)を抽出する専門家。

- AIエンジニア: AI技術を活用したシステムやサービスの開発・実装を担う技術者。

- UI/UXデザイナー: 顧客にとって使いやすく、満足度の高いデジタルサービスのインターフェースや体験を設計する専門家。

- ビジネスアーキテクト: 経営戦略とITを繋ぎ、DX後のビジネスプロセスやシステム全体の構造を設計する役割。

これらの高度専門人材は引く手あまたであり、特に中小企業にとっては採用のハードルが非常に高いのが現実です。また、単に外部から人材を採用するだけでなく、既存の社員を対象としたリスキリング(学び直し)を通じて、社内でDX人材を育成していく視点も欠かせませんが、これにも時間とコストがかかります。

経営層の理解不足とリーダーシップの欠如

技術や人材以上に、DXの成否を分ける最も重要な要因が「経営層のコミットメント」です。しかし、多くの企業で経営層のDXに対する理解が浅いことが、推進の大きな障壁となっています。

- DXを「IT部門の仕事」と誤解: 経営層がDXを単なるITツールの導入やコスト削減策としか捉えず、情報システム部門に丸投げしてしまうケースです。DXはビジネスモデルや組織文化の変革を伴う全社的な取り組みであり、経営トップが自らの言葉で変革のビジョンを語り、強いリーダーシップで全社を牽引しなければ成功しません。

- 短期的な成果への固執: DXは、成果が出るまでに時間がかかる中長期的な投資です。しかし、短期的なROI(投資対効果)を重視するあまり、成果が見えにくいDXへの投資に踏み切れない経営層も少なくありません。

- 現状維持バイアス: これまでの成功体験が強い経営者ほど、「今のやり方を変える必要はない」という現状維持バイアスに陥りやすい傾向があります。市場環境の変化に対する危機感が薄く、変革への抵抗勢力となってしまうことさえあります。

経営層の無関心やリーダーシップの欠如は、DX推進の方向性を曖昧にし、部門間の協力を阻害し、現場の士気を低下させます。DXを成功させるには、まず経営層自身がDXの本質を学び、変革への強い意志と覚悟を持つことが全ての出発点となります。

投資やコストに対する予算確保の難しさ

DXの推進には、相応の投資が必要です。レガシーシステムの刷新、新しいデジタルツールの導入、専門人材の採用・育成、外部コンサルタントの活用など、多額の費用がかかります。

しかし、多くの企業、特に体力のない中小企業にとっては、この予算確保が大きな壁となります。

- 費用対効果の不明確さ: DX、特に新たなビジネスモデルの創出などは、事前に明確な費用対効果を算出することが困難です。そのため、具体的な投資対効果(ROI)を求められると、稟議が通りにくいという問題があります。

- IT予算の硬直化: 多くの企業で、IT予算の8割以上が既存システムの維持・管理費(ラン・ザ・ビジネス)に充てられており、DXのような新たな価値創造(グロー・ザ・ビジネス)に使える予算がほとんど残っていないという実態があります。

この課題を乗り越えるには、DXを「コスト」ではなく「未来への成長投資」と捉えるマインドセットの転換が必要です。また、いきなり大規模な投資を目指すのではなく、後述する「スモールスタート」で小さな成功実績を作り、その効果を示しながら段階的に投資を拡大していくアプローチが有効です。

現場部門の協力が得られない・抵抗がある

DXはトップダウンだけで進むものではなく、実際に業務を行う現場部門の協力が不可欠です。しかし、新しいシステムや業務プロセスの導入は、現場から思わぬ抵抗にあうことが少なくありません。

- 変化への抵抗感: 人は誰でも慣れ親しんだやり方を変えることに心理的な抵抗を感じるものです。「今のやり方で問題なく回っている」「新しいツールを覚えるのが面倒だ」といった声は、どの組織でも聞かれます。

- 仕事が奪われることへの不安: RPAやAIによる自動化に対して、「自分の仕事がなくなってしまうのではないか」という不安を抱く従業員もいます。

- IT部門への不信感: 過去にIT部門が主導で導入したシステムが使いにくかったり、現場の意見を聞き入れずに導入を進めたりした経験があると、「またIT部門が勝手なことをやっている」という不信感から、協力が得られにくくなります。

こうした現場の抵抗を無視して強引に進めると、導入したツールが全く使われなかったり、形骸化してしまったりする「やらされDX」に陥ります。DXの目的や、それによって従業員自身が得られるメリット(単純作業からの解放など)を丁寧に説明し、現場の意見を吸い上げながら一緒に変革を進めていく「チェンジマネジメント」の視点が極めて重要になります。

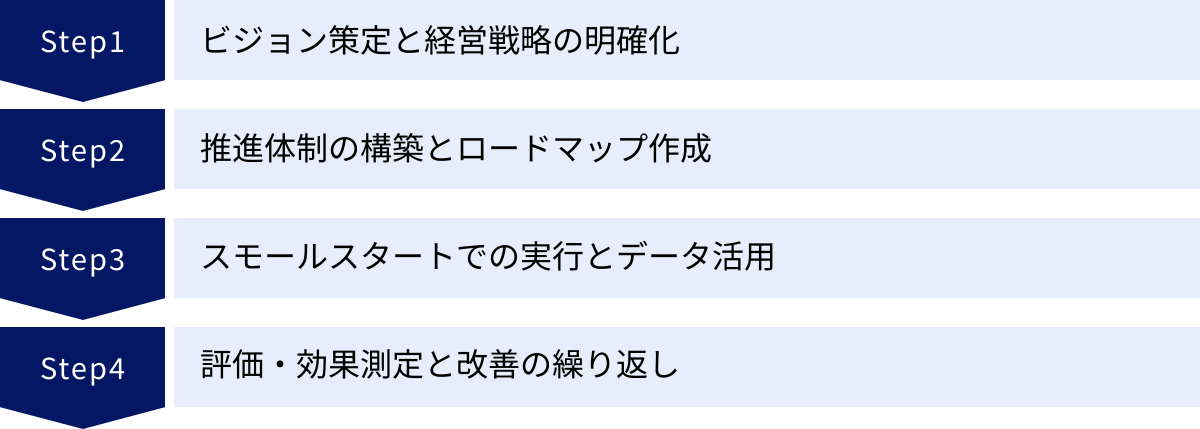

DX推進を成功させるための4ステップ

DX推進には多くの障壁が伴いますが、正しいアプローチで段階的に進めることで、成功の確率を大きく高めることができます。やみくもにツールを導入するのではなく、明確な戦略と計画に基づいた体系的な取り組みが不可欠です。ここでは、DX推進を成功に導くための普遍的な4つのステップを解説します。

① ビジョン策定と経営戦略の明確化

全ての変革は、明確なビジョンから始まります。DX推進においても、「何のためにDXをやるのか」「DXを通じて、自社はどのような姿になりたいのか」という根本的な問いに対する答え(=ビジョン)を、経営層が主体となって策定することが最初のステップです。

- 現状分析と課題の特定: まずは自社の置かれている状況を客観的に分析します。市場環境、競合の動向、自社の強み・弱み(SWOT分析など)、そして「2025年の崖」に繋がるような社内の課題(レガシーシステム、属人化した業務、データのサイロ化など)を洗い出します。

- 「あるべき姿」の定義: 次に、これらの課題を解決した先にある、3年後、5年後の自社の「あるべき姿」を描きます。これは、「売上〇〇%アップ」といった数値目標だけでなく、「顧客から最も信頼されるパートナーになる」「業界で最もイノベーティブな企業になる」といった定性的な目標でも構いません。重要なのは、従業員が共感し、ワクワクするような未来像を示すことです。

- 経営戦略との連動: 策定したDXビジョンは、会社の経営戦略や事業戦略と完全に一致している必要があります。DXは孤立したIT戦略ではなく、経営戦略そのものを実現するための手段です。ビジョンが経営戦略と乖離していると、全社的な取り組みにはなりません。

- ビジョンの共有と浸透: 策定したビジョンは、経営層の引き出しにしまっておくのではなく、経営トップ自らの言葉で、全従業員に対して繰り返し伝え続けることが重要です。なぜ今、変革が必要なのか、その変革が会社と従業員にどのような未来をもたらすのかを丁寧に説明し、全社で一つの方向を向くための羅針盤として機能させることが求められます。

このビジョン策定のプロセスを曖昧にしたまま進めてしまうと、途中で方向性がブレたり、部門ごとの利害が対立したりして、DXは確実に頓挫します。

② 推進体制の構築とロードマップ作成

明確なビジョンが定まったら、それを実行に移すための体制と計画を具体化します。

- 推進体制の構築: DXは、特定の部署だけで完結するものではありません。経営トップをオーナーとし、各事業部門、IT部門、管理部門などからメンバーを集めた、部門横断的な専門組織を設置することが極めて有効です。責任者としてCDO(Chief Digital Officer)やCDXO(Chief Digital Transformation Officer)といった役職を置くことで、経営層の強いコミットメントを社内外に示すことができます。この組織が、DX推進の司令塔としての役割を担います。

- ロードマップの作成: ビジョンという最終ゴールから逆算し、そこに至るまでの具体的な道のりを示す「ロードマップ」を作成します。ロードマップには、「短期(〜1年)」「中期(1〜3年)」「長期(3〜5年)」といったフェーズごとの目標と、それを達成するための具体的な施策(アクションプラン)を盛り込みます。

- KPIの設定: 各施策の効果を客観的に測定するために、重要業績評価指標(KPI)を設定します。「業務プロセスの効率化」であれば「〇〇業務の処理時間〇%削減」、「顧客満足度の向上」であれば「NPS(ネットプロモータースコア)〇ポイント向上」など、具体的で測定可能な指標を設定することが重要です。

- 予算とリソースの確保: ロードマップに基づいて、必要な予算と人員を確保します。DXは継続的な取り組みであるため、単年度の予算だけでなく、中期的な投資計画として経営会議で承認を得ておくことが望ましいです。

このステップで、ビジョンという「夢」を、実行可能な「計画」に落とし込みます。精緻なロードマップがあることで、関係者は常に現在地と向かうべき方向を確認でき、迷うことなく施策を進めることができます。

③ スモールスタートでの実行とデータ活用

計画が固まったら、いよいよ実行フェーズに移ります。しかし、ここでいきなり全社規模の大規模な改革に着手するのは得策ではありません。失敗のリスクを最小限に抑え、着実に成果を積み上げていくためには、「スモールスタート」のアプローチが極めて重要です。

- PoC(概念実証)の実施: PoC(Proof of Concept)とは、新しい技術やアイデアが実現可能か、また期待する効果が得られるかを、限定的な範囲で検証する取り組みです。例えば、特定の部署や製品、顧客セグメントに絞って新しいツールを試験的に導入したり、小規模なチームで新しい業務プロセスを試してみたりします。

- 小さな成功体験の創出: スモールスタートによって、たとえ小さなものでも「成功体験」を早期に創出することが目的です。成功事例ができれば、それが社内での説得材料となり、現場の抵抗感を和らげ、経営層から追加の予算を引き出しやすくなります。「DXはうまくいく」というポジティブな空気を醸成することが、全社展開への弾みとなります。

- データ活用の習慣化: このスモールスタートの段階から、常に「データを収集し、分析し、活用する」というサイクルを意識することが重要です。施策の前後でどのようなデータが変化したかをKPIで追いかけ、その結果を次の改善に繋げます。この小さなPDCAサイクルを回す経験が、組織全体のデータドリブン文化の土台となります。

スモールスタートは、DXという壮大な航海の「テスト航海」です。ここで得られた知見やノウハウ、そして成功体験が、その後の本格的な航海を支える羅針盤と推進力になります。

④ 評価・効果測定と改善の繰り返し

DXは「一度導入すれば終わり」というプロジェクトではありません。市場環境や顧客ニーズは常に変化し続けるため、DXもまた、継続的に評価し、改善し続ける「終わりのない旅」です。

- 定期的な効果測定: ロードマップで設定したKPIに基づき、施策の効果を定期的(月次、四半期など)に測定・評価します。BIツールなどを活用して進捗状況をダッシュボードで可視化し、関係者全員がいつでも状況を把握できるようにすることが理想です。

- アジャイルな軌道修正: 評価の結果、計画通りに進んでいない部分や、想定外の問題が見つかった場合は、その原因を迅速に分析します。そして、当初の計画に固執することなく、柔軟にやり方を見直し、軌道修正を行います。このような「計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)」のPDCAサイクル、あるいはより俊敏なOODAループ(観察→状況判断→意思決定→実行)を高速で回し続けることが、DX成功の鍵となります。

- 成果のフィードバックとナレッジ共有: 評価の結果や改善の取り組みで得られた学び(ナレッジ)は、推進チーム内だけでなく、全社に積極的に共有します。成功事例はもちろん、失敗事例も「貴重な学び」として共有することで、組織全体の学習能力が高まり、同じ過ちを繰り返すことを防げます。

この継続的な改善のサイクルを組織文化として定着させることができれば、企業は外部環境の変化に自己変革で対応し続けられる、真にアジャイルでレジリエントな組織へと進化していくことができるでしょう。

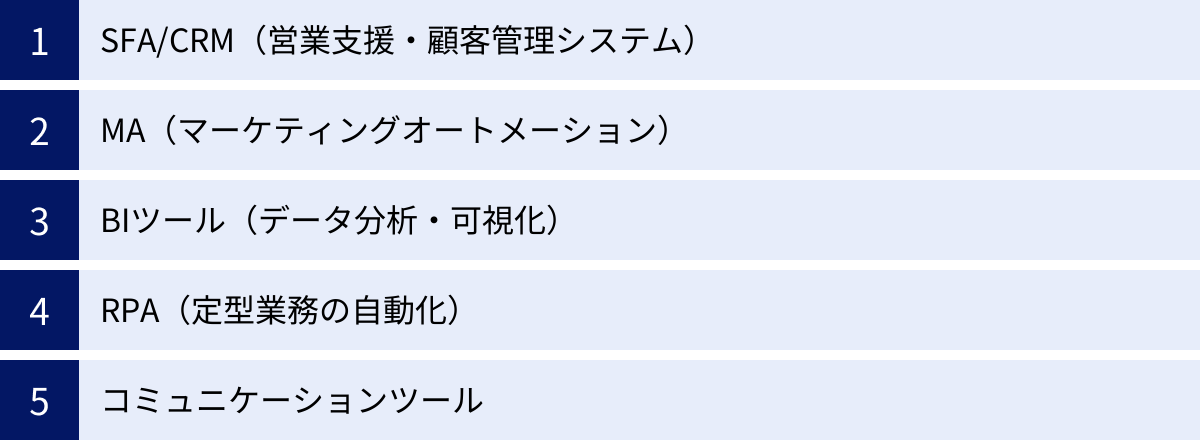

DX推進に役立つツール

DXを推進する上で、デジタルツールの活用は欠かせません。ただし、重要なのは「ツールを導入すること」が目的ではないということです。自社のビジョンや解決したい課題を明確にした上で、それを実現するための最適な手段としてツールを選択・活用することが求められます。ここでは、DXの各領域で中心的な役割を果たす代表的なツールカテゴリーと、その具体的な製品例を紹介します。

SFA/CRM(営業支援・顧客管理システム)

SFA(Sales Force Automation)とCRM(Customer Relationship Management)は、顧客との関係性を管理・強化し、営業活動を効率化・高度化するための基盤となるツールです。顧客情報を一元管理し、営業プロセス全体を可視化することで、データに基づいた営業戦略の立案や、顧客一人ひとりに合わせたアプローチが可能になります。

Salesforce

Salesforceは、世界トップクラスのシェアを誇るSFA/CRMプラットフォームです。「Sales Cloud」という営業支援ツールを中核に、カスタマーサービス向けの「Service Cloud」、マーケティング向けの「Marketing Cloud」など、ビジネスのあらゆる側面をカバーする豊富な製品群を提供しています。高いカスタマイズ性と拡張性を持ち、外部アプリケーションとの連携も容易なため、企業の規模や業種を問わず、自社の業務に合わせた最適な環境を構築できます。

参照:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト

HubSpot

HubSpotは、「インバウンド」の思想(顧客にとって価値のある情報を提供することで、顧客側から見つけてもらい、惹きつけるマーケティング・営業手法)に基づいて開発されたプラットフォームです。SFA/CRM機能を持つ「Sales Hub」のほか、「Marketing Hub」「Service Hub」などを提供しており、これらの機能を無料で始められるプランがあるのが大きな特徴です。直感的なインターフェースで使いやすく、特に中小企業やスタートアップにとって導入のハードルが低いツールとして人気を集めています。

参照:HubSpot, Inc.公式サイト

MA(マーケティングオートメーション)

MA(Marketing Automation)は、マーケティング活動における一連のプロセスを自動化・効率化し、見込み客(リード)の獲得から育成(ナーチャリング)までを支援するツールです。Webサイト上の行動履歴やメールの開封率などに応じて、最適なコンテンツを自動で配信することで、有望な見込み客を営業部門へ引き渡す役割を担います。

Marketo Engage

Marketo Engageは、アドビ社が提供するBtoB(企業間取引)向けのMAツールです。リードの属性や行動に応じてスコアを付け、購買意欲を可視化する「エンゲージメントスコアリング」や、複雑なシナリオに基づいたキャンペーン設計など、高度で精緻なマーケティング施策を実行できるのが特徴です。特に、多くのリードを抱える大企業や、顧客との長期的な関係構築が重要なビジネスで広く利用されています。

参照:アドビ株式会社公式サイト

Account Engagement (旧Pardot)

Account Engagementは、Salesforceが提供するBtoB向けのMAツールです。最大の強みは、SalesforceのSFA/CRMとのシームレスな連携です。マーケティング部門が獲得・育成したリード情報を、営業担当者が利用するSalesforce上でリアルタイムに共有できるため、マーケティングと営業の連携(S&Mアライアンス)を強力に促進します。Salesforceを既に導入している企業にとっては、第一の選択肢となるツールです。

参照:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト

BIツール(データ分析・可視化)

BI(Business Intelligence)ツールは、社内に散在する様々なデータを収集・統合・分析し、その結果をグラフやダッシュボードなどの分かりやすい形で可視化するツールです。経営層や現場担当者がデータに基づいた迅速な意思決定(データドリブン経営)を行うための必須ツールと言えます。

Tableau

Tableauは、Salesforce傘下のBIツールで、直感的なドラッグ&ドロップ操作で高度なデータビジュアライゼーション(視覚化)を実現できるのが特徴です。専門知識がなくても、データを探索的に分析し、インサイトを発見することを支援します。表現力豊かなグラフやインタラクティブなダッシュボードを作成でき、データ分析の専門家からビジネスユーザーまで幅広く支持されています。

参照:Tableau Software, LLC (a Salesforce company)公式サイト

Looker Studio (旧Googleデータポータル)

Looker Studioは、Googleが提供する無料のBIツールです。Google AnalyticsやGoogle広告、GoogleスプレッドシートといったGoogle系のサービスとの連携が非常にスムーズなのが最大のメリットです。プログラミングの知識がなくても、Webブラウザ上で簡単にレポートやダッシュボードを作成でき、手軽にデータ可視化を始めたい場合に最適なツールです。

参照:Google Looker Studio公式サイト

RPA(定型業務の自動化)

RPA(Robotic Process Automation)は、人間がPC上で行うクリックやキーボード入力といった定型的な作業を、ソフトウェアロボットが代行して自動化する技術です。データ入力、請求書処理、レポート作成などの単純作業から従業員を解放し、生産性向上に大きく貢献します。

UiPath

UiPathは、世界的に高いシェアを持つRPAプラットフォームです。プログラミング知識がなくても、視覚的なインターフェースで自動化のシナリオ(ワークフロー)を開発できる使いやすさが特徴です。AI技術との連携により、非定型な帳票の読み取り(AI-OCR)など、より高度で知的な自動化も可能にしており、幅広い業務に対応できます。

参照:UiPath株式会社公式サイト

WinActor

WinActorは、NTTアドバンステクノロジ株式会社が開発した純国産のRPAツールです。完全に日本語に対応したインターフェースやマニュアル、充実した国内サポート体制が強みで、日本の商習慣に合わせたシナリオが作りやすいとされています。金融機関や自治体をはじめ、国内の多くの企業で導入実績があります。

参照:NTTアドバンステクノロジ株式会社公式サイト

コミュニケーションツール

組織内の情報共有を円滑にし、部門や拠点を越えたコラボレーションを促進するためには、優れたコミュニケーションツールが不可欠です。特にリモートワークが普及した現代において、その重要性はますます高まっています。

Slack

Slackは、ビジネスチャットツールの代名詞的存在です。話題ごとに「チャンネル」を作成して会話を整理できるため、メールのように情報が埋もれることがありません。多数の外部アプリケーション(Google Drive, Salesforce, Trelloなど)と連携でき、Slackをハブとして様々な業務を完結させることが可能です。スピーディーでオープンなコミュニケーション文化を醸成するのに役立ちます。

参照:Slack Technologies, LLC, a Salesforce company公式サイト

Microsoft Teams

Microsoft Teamsは、Microsoft 365(旧Office 365)に含まれるコミュニケーションプラットフォームです。チャット、ビデオ会議、ファイル共有・共同編集、Officeアプリとのシームレスな連携など、チームでの共同作業に必要な機能がオールインワンで提供されるのが最大の強みです。既にMicrosoft 365を導入している企業であれば、追加コストなしで利用を開始できます。

参照:日本マイクロソフト株式会社公式サイト

まとめ

本記事では、DX(デジタルトランスフォーメーション)の本当の意味について、その定義からIT化との違い、必要とされる背景、メリット、課題、そして成功へのステップまで、多角的に掘り下げてきました。

改めて、本記事の要点を振り返ります。

- DXの本質: DXとは、単なるデジタルツールの導入や業務の電子化(IT化)ではありません。その本質は、データとデジタル技術を前提として、製品・サービス、ビジネスモデル、業務プロセス、組織、企業文化に至るまで、企業活動の全てを根本から変革し、新たな価値を創造して競争上の優位性を確立する、全社的な経営戦略です。

- DXが必要な理由: 「2025年の崖」に代表されるレガシーシステム問題への対策、消費行動やビジネスモデルの劇的な変化への対応、デジタルディスラプターとの競争激化、そして少子高齢化による労働力不足といった、企業が避けては通れない課題を乗り越えるために、DXは不可欠です。

- DXのメリット: 成功すれば、生産性の向上に留まらず、新たなビジネスモデルの創出、顧客体験の向上、データに基づいた迅速な意思決定、そしてBCP強化といった、企業の体質そのものを強化する多大な恩恵がもたらされます。

- 成功への道筋: DX推進には、レガシーシステム、人材不足、経営層の理解不足といった多くの障壁が存在します。これらを乗り越えるためには、①明確なビジョンの策定、②推進体制とロードマップの構築、③スモールスタートでの実行、④継続的な評価と改善という体系的なアプローチが極めて重要です。

DXは、もはや一部の先進企業だけのものではありません。変化の激しい時代を生き抜き、持続的な成長を遂げるために、すべての企業にとって必須の取り組みとなっています。

この記事を通じて、DXという言葉の表面的なイメージに惑わされることなく、その真の価値と、自社が取り組むべき変革の方向性を掴んでいただけたのであれば幸いです。まずは自社の現状を客観的に見つめ直し、「DXによって何を実現したいのか」を考える、小さな一歩から始めてみてはいかがでしょうか。その一歩が、企業の未来を大きく変える始まりになるかもしれません。