現代のビジネスシーンにおいて、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉を耳にしない日はないほど、その重要性が叫ばれています。しかし、言葉だけが先行し、「DXとは具体的に何を指すのか」「IT化と何が違うのか」「どうすれば推進できるのか」といった疑問を抱えている方も少なくないでしょう。

DXは、単にデジタルツールを導入することではありません。データとデジタル技術を駆使して、製品やサービス、ビジネスモデル、さらには組織や企業文化そのものを根底から変革し、新たな価値を創出し続けることで、激しい競争環境において優位性を確立するための経営戦略です。

この記事では、DXの基本的な定義から、なぜ今DXが不可欠とされるのか、そのメリットや推進における課題、そして具体的な進め方までを網羅的に解説します。さらに、DXを成功に導くためのポイントや役立つツール、さらには業界別の具体的な取り組み事例までを掘り下げ、DXの全体像を深く理解できるよう構成しました。

DX推進に課題を感じている経営者や担当者の方はもちろん、これからDXについて学びたいと考えているすべての方にとって、本記事がその一助となれば幸いです。

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、現代の企業経営における最重要キーワードの一つです。しかし、その意味合いは広く、単なる「デジタル化」や「IT化」とは一線を画します。ここでは、DXの正確な定義やIT化との違い、そしてDXがどのような段階を経て実現されるのかを詳しく解説します。

経済産業省によるDXの定義

日本におけるDXの議論の起点となるのが、経済産業省が公表している定義です。同省が2018年に発表し、その後も改訂を重ねている「DX推進ガイドライン」では、DXを次のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」

参照:経済産業省「デジタルガバナンス・コード2.0」(旧「DX推進ガイドライン」)

この定義の要点は、以下の3つに集約できます。

- 前提としての「激しいビジネス環境の変化」: グローバル化、デジタルディスラプターの台頭、顧客ニーズの多様化など、企業を取り巻く環境は常に変化しています。この変化への対応がDXの出発点です。

- 手段としての「データとデジタル技術の活用」: AI、IoT、クラウド、ビッグデータといった先進技術を単に導入するだけでなく、それらを通じて得られる「データ」を徹底的に活用することが核となります。

- 目的としての「変革」と「競争優位性の確立」: DXの最終目標は、業務効率化に留まりません。製品・サービス、ビジネスモデル、業務プロセス、組織、企業文化といった企業活動のあらゆる側面を根本から変革し、他社にはない価値を提供し続けることで、持続的な競争力を身につけることにあります。

つまりDXとは、デジタル技術を「手段」として、ビジネスのあり方そのものを「変革」し、新たな価値を創造していく壮大な取り組みなのです。

DXとIT化の違い

DXとしばしば混同される言葉に「IT化」があります。両者は密接に関連していますが、その目的と範囲において決定的な違いがあります。この違いを理解することが、DX推進の第一歩となります。

| 比較項目 | IT化 (Information Technology-ization) | DX (Digital Transformation) |

|---|---|---|

| 目的 | 既存業務の効率化・自動化(守りのIT) | ビジネスモデルの変革と新たな価値創造(攻めのIT) |

| 焦点 | プロセス・手段の改善 | 企業全体の変革、顧客体験の向上 |

| 主体 | 情報システム部門が中心 | 経営層が主導し、全社的に取り組む |

| 技術 | 既存業務をデジタルツールに置き換える | AI, IoT, クラウドなどを活用し、ビジネスを再定義する |

| 具体例 | ・紙の請求書を会計ソフトで作成・管理する ・会議をWeb会議システムで行う ・勤怠管理をシステム化する |

・顧客データを分析し、パーソナライズされた商品を提案する ・製品にセンサーを付け、稼働データから保守サービスを提供する ・オンラインと店舗を連携させ、新たな購買体験を創出する |

IT化は、既存の業務プロセスを維持したまま、アナログな作業をデジタルに置き換えることで「効率」や「コスト削減」を追求する活動です。これは主に「守りのIT投資」と位置づけられます。例えば、手書きの伝票をExcel入力に変えたり、紙の書類をスキャンしてデータで保存したりすることがIT化にあたります。これは業務の正確性やスピードを向上させますが、ビジネスの仕組み自体を変えるものではありません。

一方、DXは、IT化を前提としつつ、その先にある「ビジネスモデルの変革」や「新たな顧客価値の創出」を目指す活動です。これは「攻めのIT投資」と言えます。例えば、単に顧客情報をデータベース化するだけでなく、そのデータをAIで分析して未来の需要を予測し、新たな商品を開発する、といった取り組みがDXです。IT化が「手段」であるのに対し、DXはIT化によって得られたデータを活用して「目的(=ビジネス変革)」を達成しようとする、より上位の概念なのです。

DXを構成する3つの段階

DXは、ある日突然実現するものではなく、通常、以下の3つの段階を経て進んでいきます。自社が今どの段階にあるのかを正しく認識することが、次のステップに進むために重要です。

デジタイゼーション(Digitization)

デジタイゼーションは、「アナログ・物理データのデジタル化」を指す、DXの最も基礎的な段階です。これは部分的な業務プロセスのデジタル化であり、前述の「IT化」とほぼ同義と捉えられます。

- 具体例:

- 紙の書類をスキャンしてPDFファイルとして保存する。

- 会議の議事録を手書きからWordやGoogleドキュメントでの作成に切り替える。

- 名刺をスキャナーやアプリで読み取り、データとして管理する。

- 店舗の売上を手計算ではなく、POSレジで集計する。

この段階では、まだ組織や業務全体の仕組みは変わっていません。しかし、情報をデジタルデータとして扱うことで、保管コストの削減、検索性の向上、情報の劣化防止といったメリットが生まれます。デジタイゼーションは、後続のデジタライゼーションやDXの土台となる不可欠なステップです。

デジタライゼーション(Digitalization)

デジタライゼーションは、「個別の業務・製造プロセス全体のデジタル化」を指します。デジタイゼーションによってデジタル化された情報を活用し、特定の業務プロセス全体を効率化・自動化する段階です。

- 具体例:

- 契約書を電子契約システムで締結し、承認ワークフローもシステム上で行う。

- RPA(Robotic Process Automation)を導入し、請求書データの入力や転記作業を自動化する。

- SFA(営業支援システム)を導入し、営業の進捗状況をリアルタイムでチーム全体に共有する。

- 製造ラインにセンサーを設置し、稼働状況を遠隔でモニタリングする。

デジタイゼーションが「点」のデジタル化だとすれば、デジタライゼーションはそれらを繋ぎ合わせ、業務プロセスという「線」でデジタル化するイメージです。これにより、部門内の業務効率が大幅に向上し、ヒューマンエラーの削減やリードタイムの短縮が期待できます。

デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)

デジタルトランスフォーメーションは、デジタライゼーションによって変革された業務プロセスや、それによって得られるデータを活用し、ビジネスモデルや組織、企業文化そのものを変革する段階です。これがDXの最終的なゴールです。

- 具体例:

- ある製造業の企業が、製品に搭載したセンサーから得られる稼働データを分析。故障の予兆を検知し、壊れる前にメンテナンスを提案する「予防保全サービス」という新たな収益モデルを確立する(モノ売りからコト売りへの転換)。

- ある小売業の企業が、オンラインストアの購買履歴と実店舗の来店データを統合。顧客一人ひとりに最適化されたクーポンや情報を配信し、シームレスな購買体験(OMO: Online Merges with Offline)を提供する。

- ある建設業の企業が、ドローンや3Dモデルを活用して測量から設計、施工管理までを一気通貫でデジタル化。生産性を向上させるとともに、熟練技術者のノウハウをデータとして若手に継承する。

このように、DXは単なる業務改善に留まらず、企業の提供価値そのものを再定義し、社会や顧客に対して新たな価値を創造する全社的な取り組みと言えます。この段階に至ることで、企業は持続的な成長と競争優位性を確保できるのです。

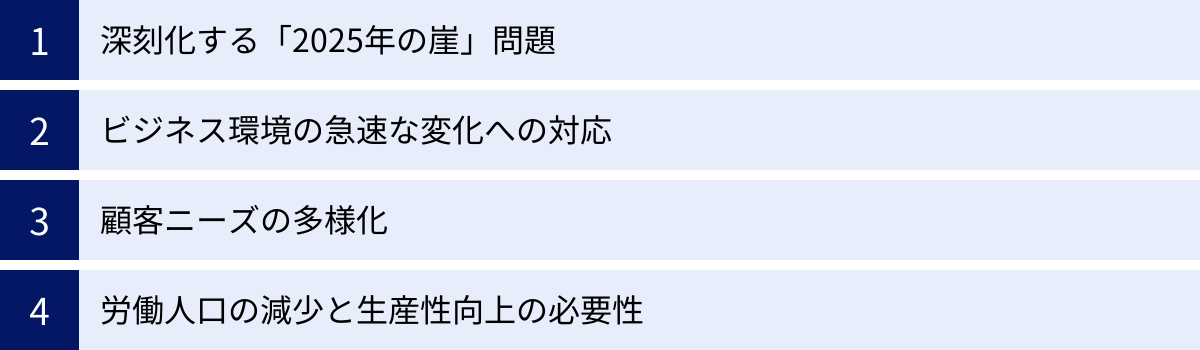

なぜ今、DXの推進が重要視されるのか

多くの企業がDXの推進を経営上の最重要課題と位置づけています。その背景には、単なる流行り言葉としてではなく、企業が存続していく上で避けては通れない、差し迫った理由が存在します。ここでは、DXがなぜこれほどまでに重要視されるのか、その主な要因を4つの視点から解説します。

深刻化する「2025年の崖」問題

DXの必要性を語る上で欠かせないのが、経済産業省が2018年の「DXレポート」で警鐘を鳴らした「2025年の崖」問題です。これは、多くの企業が抱える既存のITシステム(レガシーシステム)が、2025年以降、日本経済に深刻な影響を及ぼすという予測です。

具体的には、以下のような問題が指摘されています。

- システムの複雑化・ブラックボックス化: 長年の改修を重ねた結果、多くの企業の基幹システムは、特定の担当者しか全体像を把握できない「ブラックボックス」と化しています。設計資料も残っておらず、退職とともにノウハウが失われ、誰も触れない状態に陥っています。

- 技術的負債の増大: 古い技術やアーキテクチャで構築されたシステムは、最新のデジタル技術(AI、IoTなど)との連携が困難です。データを活用しようにも、システムが部門ごとに分断(サイロ化)されており、全社横断でのデータ利活用を阻害します。

- 維持管理コストの高騰: レガシーシステムの維持・保守にかかる費用が増大し、IT予算の大部分を占めています。これにより、新しい価値を創造するための「攻めのIT投資」に資金を振り向ける余裕がなくなっています。

- IT人材の不足と高齢化: レガシーシステムを支えてきたIT人材の定年退職が2025年頃にピークを迎えると予測されており、システムの維持すら困難になるリスクが高まっています。

DXレポートでは、もし企業がこの問題に対処せず、DXを推進できなければ、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があると試算されています。これは、現在の約3倍にものぼる額です。(参照:経済産業省「DXレポート」)

この「2025年の崖」を乗り越え、持続的に成長するためには、レガシーシステムから脱却し、データを柔軟に活用できる新たなIT基盤を構築するDXが不可欠なのです。

ビジネス環境の急速な変化への対応

現代のビジネス環境は、かつてないスピードで変化しています。この変化に迅速に対応できなければ、どれだけ歴史のある大企業であっても、あっという間に市場から淘汰されかねません。

- デジタルディスラプターの台頭: UberやAirbnbに代表されるように、デジタル技術を武器にした新興企業(デジタルディスラプター)が、既存の業界構造を破壊する例が後を絶ちません。彼らは、店舗や設備といった物理的な資産を持たず、データを活用したプラットフォーム戦略で、既存のビジネスモデルを根底から覆します。こうした新たな競争相手に対抗するには、既存企業もまたDXによって自らを変革する必要があります。

- グローバル化の進展: インターネットの普及により、ビジネスの国境は事実上なくなりました。国内市場だけでなく、世界中の企業がライバルとなり得ます。海外の先進的なサービスが瞬時に日本に上陸する現代において、国内の慣習や常識に安住することは許されません。

- 技術革新の加速: AI、5G、IoT、ブロックチェーンなど、次々と新しい技術が登場し、社会や産業のあり方を大きく変えようとしています。これらの技術をいち早くキャッチアップし、自社のビジネスにどう活かすかを考え、実践していくスピード感が企業の将来を左右します。

DXは、こうした予測困難で変化の激しい「VUCA(ブーカ)」の時代を生き抜くための、企業の適応能力そのものを高める取り組みと言えます。

顧客ニーズの多様化

スマートフォンの普及は、消費者の行動様式を一変させました。人々はいつでもどこでも情報を収集・比較し、商品やサービスを購入し、その体験をSNSで共有します。このような環境下で、顧客が企業に求める価値も大きく変化し、多様化しています。

- パーソナライゼーションへの期待: 顧客は、自分を一括りの「マス(大衆)」としてではなく、「個」として扱われることを望んでいます。自分の購買履歴や興味関心に基づいて、最適な商品や情報を提案してくれる「パーソナライズされた体験」への期待は非常に高まっています。

- 体験価値(CX)の重視: モノが溢れる現代において、顧客は単に製品の機能や価格だけでなく、購入前の情報収集から購入後のサポートに至るまでの一連の「顧客体験(CX: Customer Experience)」を重視するようになりました。ストレスなく、心地よい体験を提供できる企業が選ばれる時代です。

- OMO(Online Merges with Offline)の進展: オンライン(ECサイト、アプリ)とオフライン(実店舗)の境界線は曖昧になりつつあります。例えば、「アプリで注文した商品を店舗で受け取る」「店舗で見た商品を後でECサイトで購入する」といったシームレスな購買行動が当たり前になっています。

これらの多様化・高度化する顧客ニーズに応えるためには、勘や経験だけに頼る従来型のマーケティングでは限界があります。CRM(顧客関係管理)やMA(マーケティングオートメーション)といったツールを活用して顧客データを一元管理・分析し、一人ひとりに合わせた最適なアプローチをデジタルで実現するDXが不可欠なのです。

労働人口の減少と生産性向上の必要性

日本は、世界に先駆けて深刻な少子高齢化と労働人口の減少に直面しています。総務省の労働力調査によれば、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少を続けており、この傾向は今後も続くと予測されています。(参照:総務省統計局「労働力調査」)

限られた人材でこれまで以上の成果を出すためには、一人ひとりの生産性を抜本的に向上させることが国家的な課題となっています。この課題に対する最も有効な解決策の一つがDXです。

- 業務の自動化・効率化: RPAやAIを活用することで、データ入力、書類作成、問い合わせ対応といった定型業務や単純作業を自動化できます。これにより、従業員はより付加価値の高い、創造的な業務に集中できるようになります。

- ナレッジの継承: 熟練技術者やベテラン社員が持つ暗黙知(ノウハウや勘)を、動画マニュアルやIoTデータを活用して形式知化し、デジタルで保存・共有することができます。これにより、若手人材へのスムーズな技術継承が可能となり、属人化を防ぎます。

- 多様な働き方の実現: クラウドサービスやコミュニケーションツールを活用すれば、時間や場所にとらわれないリモートワークやフレックスタイム制を導入しやすくなります。これは、育児や介護と仕事を両立したい人材や、地方在住の優秀な人材を確保することにも繋がり、人手不足の解消に貢献します。

このように、DXは単なるコスト削減策ではなく、労働人口減少という社会構造的な課題を克服し、日本企業が持続的に成長していくための生命線とも言える重要な取り組みなのです。

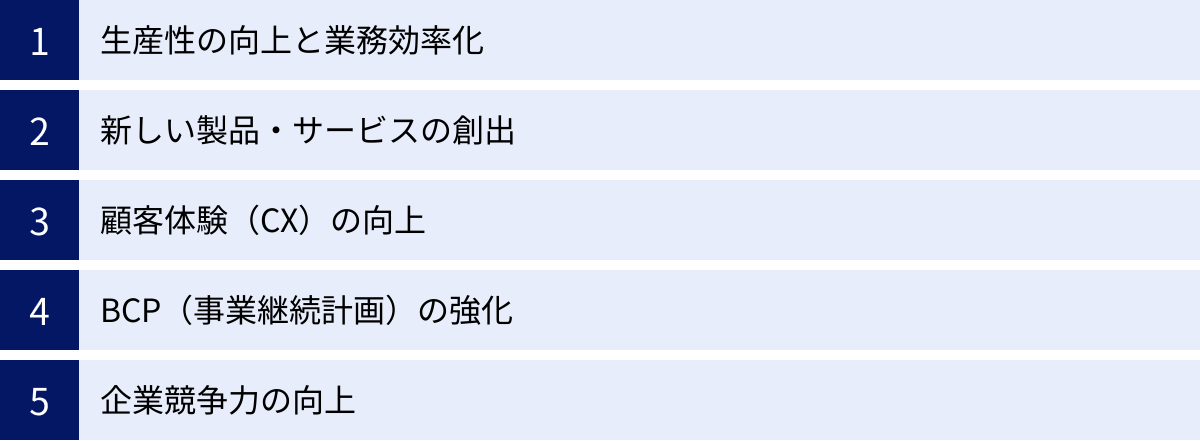

DXを推進する企業側のメリット

DXの推進は、企業に多岐にわたるメリットをもたらします。それは単なる業務効率化に留まらず、新たな価値創造や競争力の強化に直結するものです。ここでは、企業がDXに取り組むことで得られる主なメリットを5つの側面から具体的に解説します。

生産性の向上と業務効率化

DXがもたらす最も直接的で分かりやすいメリットは、生産性の劇的な向上と業務の効率化です。これは、DXの初期段階であるデジタイゼーションやデジタライゼーションにおいて特に顕著に現れます。

- 定型業務の自動化: RPA(Robotic Process Automation)を導入すれば、これまで人間が手作業で行っていたデータ入力、伝票処理、報告書作成といった定型業務をソフトウェアロボットに任せることができます。これにより、従業員は単純作業から解放され、より創造的で付加価値の高い業務に時間を割けるようになります。また、24時間365日稼働できるため、業務処理能力が大幅に向上し、ヒューマンエラーも削減できます。

- 情報共有の迅速化とペーパーレス化: 紙の書類や個人のPC内に散在していた情報を、クラウドストレージや情報共有ツール(グループウェアなど)に集約することで、全社的なペーパレス化が実現します。これにより、必要な情報にいつでもどこからでもアクセスできるようになり、部門間の連携がスムーズになります。書類の印刷、保管、検索、廃棄にかかっていたコストや時間も大幅に削減できます。

- 意思決定のスピードアップ: 各部署のデータがリアルタイムでBI(Business Intelligence)ツールなどに集約・可視化されることで、経営層や管理職は常に最新の経営状況を正確に把握できます。勘や経験だけに頼るのではなく、データに基づいた客観的な意思決定を迅速に行えるようになり、市場の変化に素早く対応できます。

これらの取り組みは、従業員一人ひとりの生産性を高めるだけでなく、組織全体の業務プロセスを最適化し、企業としての体力を強化することに繋がります。

新しい製品・サービスの創出

DXの真価は、業務効率化の先にある「新たな価値創造」にあります。デジタル技術とデータを活用することで、これまで不可能だった新しい製品やサービス、さらには新しいビジネスモデルを生み出すことができます。

- 「モノ売り」から「コト売り」への転換: 例えば、製造業において製品にIoTセンサーを搭載し、稼働状況や消耗具合に関するデータを収集・分析します。このデータを基に、故障の予兆を検知してメンテナンスを提案する「予防保全サービス」や、稼働時間に応じた課金モデル(サブスクリプション)などを提供できます。これは、製品を売り切る「モノ売り」から、製品を通じて顧客の課題を解決する体験やサービス「コト売り」へとビジネスモデルを変革する典型的な例です。

- データ活用による新商品開発: ECサイトの購買履歴、アプリの利用ログ、SNS上の顧客の声といった多種多様なデータを収集・分析することで、これまで見過ごされてきた顧客の潜在的なニーズやインサイトを発見できます。この発見を基に、ターゲットを絞った新商品を開発したり、既存商品を改良したりすることが可能です。

- 異業種連携による新サービスの共創: オープンAPIなどを活用して自社のデータやシステム基盤を外部のパートナー企業に公開することで、異業種との連携が容易になります。例えば、金融機関が持つ決済データと、小売業が持つ購買データを組み合わせることで、新たな金融サービスやマーケティングソリューションを共創する、といった可能性が広がります。

DXは、企業が持つ既存の強み(アセット)とデジタル技術を掛け合わせることで、新たな収益の柱となるイノベーションを創出する強力なエンジンとなります。

顧客体験(CX)の向上

現代の消費者は、製品やサービスの機能・価格だけでなく、それらを利用する際の一連の「顧客体験(CX: Customer Experience)」を重視します。DXは、このCXを向上させる上で極めて重要な役割を果たします。

- パーソナライズされたコミュニケーション: CRM(顧客関係管理)システムで顧客情報や購買履歴を一元管理し、MA(マーケティングオートメーション)ツールと連携させることで、顧客一人ひとりの興味や関心、購買ステージに合わせた最適な情報(メールマガジン、クーポン、おすすめ商品など)を、最適なタイミングで届けることができます。画一的なアプローチではなく、「自分のことを理解してくれている」と感じさせる体験が、顧客ロイヤルティを高めます。

- シームレスなチャネル連携(OMO): オンライン(Webサイト、アプリ)とオフライン(実店舗)の顧客データを統合することで、顧客がチャネルを意識することなく、快適な購買体験を提供できます。「店舗で在庫切れだった商品をその場でECサイトから注文し、自宅に配送してもらう」「アプリで事前に注文・決済し、店舗では待たずに商品を受け取る」といったOMO(Online Merges with Offline)の実現は、顧客満足度を大きく向上させます。

- 迅速で高品質なカスタマーサポート: AIチャットボットを導入すれば、24時間365日、顧客からの簡単な問い合わせに自動で対応できます。これにより、顧客は待ち時間なく疑問を解消でき、サポート担当者はより複雑で専門的な問い合わせに集中できます。また、FAQシステムを整備することで、顧客自身による自己解決を促進することもCX向上に繋がります。

優れたCXを提供することは、顧客満足度を高めるだけでなく、リピート購入や口コミによる新規顧客の獲得を促し、企業のLTV(顧客生涯価値)を最大化させます。

BCP(事業継続計画)の強化

自然災害、感染症のパンデミック、サイバー攻撃など、企業活動を脅かす不測の事態はいつ起こるか分かりません。DXは、こうした緊急時においても事業を継続するためのBCP(Business Continuity Plan)を強化する上で不可欠です。

- リモートワーク体制の確立: クラウドサービスを全面的に活用し、業務システムやデータを社外からでも安全にアクセスできる環境を整備しておくことで、パンデミックや交通機関の麻痺が発生しても、従業員は自宅などから業務を継続できます。これは、事業継続だけでなく、多様な働き方を実現し、人材確保に繋がるというメリットもあります。

- サプライチェーンの可視化と強靭化: サプライチェーン管理システムを導入し、原材料の調達から製造、物流、販売に至るまでのプロセスをデジタルで可視化します。これにより、特定の地域で災害が発生した場合などに、サプライチェーンのどこに影響が及ぶかを迅速に把握し、代替調達先の確保などの対策を素早く講じることができます。

- データのバックアップと保護: 重要な経営データや顧客情報を自社内のサーバーだけで管理していると、火災や地震で物理的に失われるリスクがあります。これらのデータを堅牢なデータセンターで管理されているクラウド上にバックアップしておくことで、万が一の際にもデータを保護し、事業の早期復旧を可能にします。

DXを通じたBCPの強化は、企業のリスク対応能力を高め、顧客や取引先からの信頼を維持する上で極めて重要です。

企業競争力の向上

上記4つのメリットは、最終的に「企業競争力の向上」という一つの大きな成果に集約されます。

- 生産性の向上はコスト競争力を高め、利益率を改善します。

- 新しい製品・サービスの創出は、新たな市場を開拓し、収益源を多様化させます。

- 顧客体験の向上は、顧客ロイヤルティを高め、価格競争からの脱却を可能にします。

- BCPの強化は、企業の持続可能性と信頼性を高めます。

これらが一体となって、企業の総合的な競争力を押し上げます。変化の激しい時代において、DXはもはや選択肢ではなく、企業が生き残り、成長し続けるための必須条件と言えるでしょう。DXを成功させた企業は、市場の変化に迅速かつ柔軟に対応し、継続的にイノベーションを生み出す「俊敏な(アジャイルな)組織」へと変貌を遂げ、持続的な競争優位性を確立することができるのです。

DX推進でつまずく原因と課題

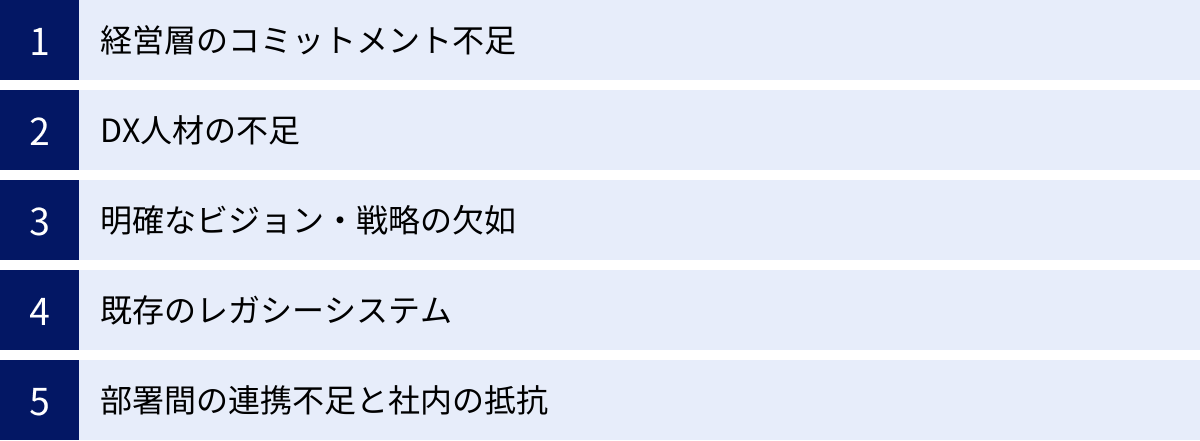

DXの重要性は広く認識されているものの、多くの企業がその推進に苦戦しているのが実情です。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の調査でも、多くの企業が成果を実感できていない状況が報告されています。(参照:IPA「DX白書2023」)DXが計画通りに進まない背景には、いくつかの共通したつまずきの原因と課題が存在します。ここでは、代表的な5つの障壁について解説します。

経営層のコミットメント不足

DX推進における最大の障壁は、経営層の理解とコミットメントの不足です。DXは、情報システム部門だけが担う単なるITプロジェクトではありません。ビジネスモデルや組織文化の変革を伴う、全社的な経営改革です。そのため、経営トップがDXの本質を理解し、強力なリーダーシップを発揮することが不可欠です。

- 「IT部門への丸投げ」: 経営層がDXを「最新ツールの導入」程度にしか捉えず、「あとはIT部門でよろしく」と丸投げしてしまうケースは失敗の典型例です。DXには、部門間の利害調整、大規模な予算投下、既存業務プロセスの抜本的な見直しなど、経営判断が不可欠な場面が数多くあります。トップの明確なビジョンや覚悟がなければ、これらの壁を乗り越えることはできません。

- 短期的な成果の追求: DXの成果、特にビジネスモデルの変革などは、すぐに現れるとは限りません。しかし、短期的なROI(投資対効果)を重視するあまり、目先の業務効率化に留まってしまい、本来目指すべき「トランスフォーメーション(変革)」に至らないケースも多く見られます。経営層には、DXを中長期的な視点で捉え、継続的に投資し続ける粘り強さが求められます。

- ビジョンの欠如: 経営層が「DXによって自社をどのような姿に変えたいのか」という明確なビジョンを示せないと、社員は何を目指して良いのか分からず、全社的な協力体制を築くことができません。「手段の目的化」に陥り、高価なツールを導入しただけで満足してしまう結果を招きます。

経営層がDXのオーナーシップを持ち、「なぜDXをやるのか」「どこを目指すのか」を自らの言葉で繰り返し社内に発信し続けることが、DX成功の第一歩となります。

DX人材の不足

DXを推進するには、デジタル技術とビジネスの両方に精通した人材が不可欠です。しかし、多くの企業でこうした「DX人材」の不足が深刻な課題となっています。

- 高度専門人材の不足: AIエンジニア、データサイエンティスト、UI/UXデザイナーといった、デジタル技術の専門家は社会全体で需要が高く、獲得競争が激化しています。特に、中小企業にとっては採用のハードルが非常に高いのが現状です。

- ブリッジ人材の不足: 技術的な専門家以上に重要かつ不足しているのが、ビジネス側の課題とデジタル技術を結びつけ、変革を主導できる「ブリッジ人材」や「DX推進リーダー」です。現場の業務を深く理解し、同時に最新技術の可能性を把握して、具体的な企画に落とし込める人材は極めて希少です。

- 既存社員のスキル変革の遅れ: DXは一部の専門家だけでは成し遂げられません。全社員がデジタル技術を当たり前に使いこなし、データに基づいて業務を改善していくリテラシー(デジタルリテラシー)を持つことが重要です。しかし、多くの企業では従業員のリスキリング(学び直し)が追いついておらず、新しいツールやプロセスへの抵抗感を生む原因となっています。

DX人材の確保・育成は一朝一夕にはいきません。社内での育成プログラムを強化すると同時に、外部の専門家やパートナー企業を積極的に活用するなど、社内外のリソースを組み合わせたハイブリッドなアプローチが求められます。

明確なビジョン・戦略の欠如

「DX」という言葉が独り歩きし、「何のためにやるのか」という目的が曖昧なままプロジェクトが進んでしまうケースも少なくありません。明確なビジョンや戦略がなければ、DXは迷走し、現場の混乱を招くだけに終わってしまいます。

- 「手段の目的化」: 「競合が導入したから」「流行っているから」といった理由で、AIやRPAといったツールを導入すること自体が目的になってしまうパターンです。解決すべき経営課題やビジネス課題が明確でないため、ツールを導入したものの、効果的に活用されずに放置されたり、部分的な業務改善に留まったりします。

- 全社的な方向性の不一致: 経営層が描くビジョンと、各事業部門が抱える現場の課題との間にギャップがあると、DXの取り組みが全社的なものになりません。営業部門はCRM導入による顧客管理強化を、製造部門はIoTによる工場最適化を、それぞれバラバラに推進し、全社的なシナジーが生まれない「サイロ化」したDXが進んでしまいます。

DXを始める前に、「3年後、5年後、自社はどのような価値を顧客に提供する企業になっていたいか」という”あるべき姿(To-Be)”を定義し、そこから逆算して「そのために、どのようなデジタル変革が必要か」という具体的な戦略に落とし込むプロセスが不可欠です。このビジョンと戦略は、全社員が共有できる分かりやすい言葉で語られる必要があります。

既存のレガシーシステム

長年にわたって企業の基幹業務を支えてきた既存システム、いわゆる「レガシーシステム」が、皮肉にもDX推進の大きな足かせとなっています。これは「2025年の崖」問題の核心でもあります。

- データの分断(サイロ化): 多くのレガシーシステムは、部署ごとや業務ごとに最適化されて構築されてきました。その結果、顧客データ、販売データ、生産データなどが各システム内に分断され、閉じ込められています。全社横断でデータを連携・分析しようとしても、簡単にはできず、DXの肝であるデータ活用を阻害します。

- システムの複雑化・ブラックボックス化: 長年の度重なる改修により、システムの内部構造は極めて複雑化し、全体像を把握している人が誰もいない「ブラックボックス」状態に陥っています。ドキュメントも整備されておらず、新しい技術との連携や改修を試みようとすると、予期せぬ不具合を誘発するリスクが高く、身動きが取れなくなってしまいます。

- 柔軟性と拡張性の欠如: 古い技術基盤で構築されたレガシーシステムは、クラウドやAPI連携といった最新のアーキテクチャに対応していません。そのため、ビジネス環境の変化に合わせてシステムを迅速に変更・拡張することが困難であり、企業の俊敏性(アジリティ)を著しく損ないます。

レガシーシステムの刷新には多大なコストと時間がかかりますが、この「技術的負債」を放置したままでは、本格的なDXは実現できません。段階的なモダナイゼーション(近代化)計画を立て、着実に実行していく覚悟が求められます。

部署間の連携不足と社内の抵抗

DXは、組織の壁を越えた連携を必要とする全社的な改革です。しかし、多くの日本企業が抱える「縦割り組織」の弊害が、その行く手を阻みます。

- セクショナリズムの壁: 各部署が自部門の利益や目標達成を最優先する「セクショナリズム」が根強いと、部署をまたいだデータ共有や業務プロセスの見直しが進みません。「自分の部署のデータを他部署に渡したくない」「新しいプロセスを導入されると自分たちの仕事がやりにくくなる」といった抵抗が起こります。

- 現場の抵抗勢力: 新しいデジタルツールの導入や業務プロセスの変更は、現場の従業員にとって、これまでのやり方を変えなければならない負担となります。変化に対する不安や、「自分の仕事が奪われるのではないか」という恐れから、DXの取り組みに対して非協力的・抵抗的になることがあります。

- 成功体験の欠如: 多くの従業員にとって、DXは未知の領域です。過去にITプロジェクトで失敗した経験があると、新たな取り組みに対しても懐疑的になりがちです。なぜ変革が必要なのか、変革によってどのようなメリットがあるのかを丁寧に説明し、小さな成功体験を積み重ねていくことで、徐々に協力的な雰囲気(カルチャー)を醸成していく必要があります。

これらの組織的な課題を克服するには、経営層が部門間の橋渡し役となり、DXの目的とメリットを粘り強く伝え続けるコミュニケーションが不可欠です。

DXの進め方7ステップ

DXは壮大な目標ですが、やみくもに着手しても成功はおぼつきません。明確なビジョンに基づき、計画的かつ段階的に進めることが重要です。ここでは、経済産業省の「DX推進ガイドライン」なども参考に、DXを推進するための標準的な7つのステップを解説します。

① 経営層による目的・ビジョンの明確化

すべての始まりは、経営トップがDXの目的とビジョンを明確に定義することです。これはDX推進の羅針盤であり、このステップが曖昧だと、後のすべてのプロセスが迷走します。

- 「Why(なぜやるのか)」の定義: まず、「なぜ自社はDXに取り組むのか?」という根本的な問いに答える必要があります。「2025年の崖」のような危機感の共有だけでなく、「DXを通じて、どのような新しい顧客価値を創造したいのか」「5年後、10年後にどのような企業になっていたいのか」といった、ポジティブで未来志向のビジョンを描くことが重要です。

- 経営課題との接続: 描いたビジョンを、具体的な経営課題に落とし込みます。「新規事業による売上構成比の変革」「生産性20%向上による利益率改善」「顧客ロイヤルティ向上による解約率の半減」など、定性的・定量的な目標を設定し、DXが単なるIT施策ではなく、経営戦略そのものであることを明確にします。

- トップの覚悟と発信: 策定したビジョンと目的は、経営トップが自らの言葉で、全社員に対して繰り返し発信し続ける必要があります。「DXは私が責任を持ってやり遂げる」という強いコミットメントを示すことで、全社を巻き込む原動力が生まれます。

② DX推進体制の構築

明確なビジョンが固まったら、それを実行するための推進体制を構築します。DXは情報システム部門だけでは担いきれません。ビジネス部門とIT部門が一体となった、全社横断的な組織が必要です。

- 推進組織の設置: CEOやCIO(最高情報責任者)の直下に、DXを専門に推進する部署を設置するのが一般的です。この組織には、ITの専門家だけでなく、各事業部門からエース級の人材を集結させ、部門間のハブとしての役割を担わせます。

- 役割と責任の明確化: 誰がDX全体の責任者(オーナー)で、誰がプロジェクトをマネジメントし、誰が実務を担うのか、役割分担と責任の所在を明確にします。特に、最終的な意思決定権限を持つ人物を定めておくことが、プロジェクト停滞を防ぐ上で重要です。

- 人材の確保と育成: DX推進に必要なスキルセット(ビジネス、テクノロジー、データサイエンス、デザイン思考など)を定義し、現状の社内人材とのギャップを把握します。不足する人材は、中途採用や外部の専門家(コンサルタント、ベンダー)の活用で補いながら、並行して社内人材のリスキリング(学び直し)計画も進めます。

③ 現状分析と課題の洗い出し

次に行うのは、自社の現状(As-Is)を正確に把握し、DXで解決すべき課題を具体的に洗い出すことです。理想(To-Be)とのギャップを認識することが、具体的な戦略策定の土台となります。

- 業務プロセスの可視化: 各部門の業務フローを詳細にヒアリングし、可視化します。どこに非効率な作業があるのか、どこで情報が分断されているのか、どこに属人化した業務が潜んでいるのかを明らかにします。

- ITシステムの棚卸し: 社内にどのようなITシステムが存在し、それぞれがどのような役割を担い、どのように連携している(あるいは、していない)のかをすべてリストアップします。特に、ブラックボックス化したレガシーシステムの実態を把握することが重要です。

- データ資産の把握: どのようなデータが、どこに、どのような形式で保管されているのかを調査します。顧客データ、販売データ、生産データなど、活用可能なデータ資産を洗い出し、その品質やアクセス性も評価します。

- 顧客・従業員へのヒアリング: アンケートやインタビューを通じて、顧客が感じている不満や要望、従業員が日々の業務で感じている課題を収集します。現場の生の声は、DXのテーマを見つけるための貴重なヒントになります。

④ DX戦略とロードマップの策定

現状分析で明らかになった課題と、ステップ①で定めたビジョンを基に、具体的なDX戦略と、それを実行するための中長期的な計画(ロードマップ)を策定します。

- 優先順位付け: 洗い出された課題の中から、「インパクト(経営への貢献度)」と「実現可能性(難易度)」の2つの軸で評価し、取り組むべきテーマの優先順位を決定します。すべてを同時に進めることは不可能なため、選択と集中が重要です。

- 具体的な施策の立案: 優先度の高いテーマについて、どのようなデジタル技術を活用し、どのように業務プロセスやシステムを変更するのか、具体的な施策に落とし込みます。この際、必要な投資額や期待される効果(KPI)も可能な限り定量的に設定します。

- ロードマップの作成: 策定した施策を、「短期(1年以内)」「中期(1~3年)」「長期(3~5年)」といった時間軸に沿って配置し、ロードマップを作成します。これにより、DXの全体像と進捗が可視化され、関係者間の共通認識が生まれます。ロードマップは固定的なものではなく、ビジネス環境の変化に応じて柔軟に見直すことが前提です。

⑤ 小規模な実証実験(PoC)の実施

ロードマップで計画した施策を、いきなり全社展開するのはリスクが大きすぎます。まずは、特定の部門や業務に限定して小規模な実証実験(PoC: Proof of Concept)を行い、その有効性を検証します。

- 目的の明確化: PoCを通じて、「何を検証したいのか」を明確に定義します。例えば、「RPA導入による業務時間削減効果の測定」「新アプリのプロトタイプに対する顧客の反応の確認」などです。

- スモールスタート: PoCは、失敗を許容できる範囲で、迅速に(アジャイルに)実施することが重要です。完璧を目指すのではなく、まずは最低限の機能で試してみて、そこから得られた学びを次の改善に活かす「リーン・スタートアップ」の考え方を取り入れます。

- 効果測定と評価: 事前に設定したKPIに基づいて、PoCの結果を客観的に評価します。技術的な実現可能性だけでなく、費用対効果や、現場の従業員がスムーズに利用できるかといった運用面の課題も検証します。

⑥ 全社への展開と本格導入

PoCで有効性が確認され、課題がクリアになった施策は、いよいよ全社展開のフェーズに入ります。

- 展開計画の策定: PoCの結果を踏まえ、本格導入に向けた詳細な計画を策定します。対象部署の拡大手順、導入スケジュール、必要なトレーニング計画、サポート体制などを具体的に定めます。

- 丁寧なコミュニケーションとチェンジマネジメント: 新しいシステムや業務プロセスを導入する際は、現場の抵抗が予想されます。なぜこの変革が必要なのか、それによって現場にどのようなメリットがあるのかを丁寧に説明し、従業員の不安を解消する「チェンジマネジメント」が成功の鍵を握ります。研修の実施やマニュアルの整備も欠かせません。

- 段階的な導入: 全社一斉に導入するのではなく、モデル部署から段階的に展開していくアプローチが安全です。先行導入した部署での成功事例を社内に共有することで、後続の部署への展開がスムーズになります。

⑦ 効果測定と継続的な改善

DXは、一度システムを導入したら終わりではありません。むしろ、そこからが本当のスタートです。ビジネス環境や顧客ニーズは常に変化するため、DXの取り組みも継続的に見直し、改善していく必要があります。

- KPIのモニタリング: ステップ④で設定したKPI(売上、利益率、生産性、顧客満足度など)を定期的に測定し、目標の達成度をモニタリングします。

- PDCA/OODAループの実践: 測定結果を分析し、計画(Plan)と実績(Do)のギャップの要因を考察(Check)し、次の改善策(Action)に繋げるPDCAサイクルを回し続けます。また、より迅速な意思決定が求められる場面では、観察(Observe)、状況判断(Orient)、意思決定(Decide)、実行(Act)からなるOODAループも有効です。

- 成功と失敗からの学び: DXは試行錯誤の連続です。成功事例は横展開し、失敗事例からは教訓を学び、次の挑戦に活かす文化を醸成することが、組織全体のDX能力を高めていきます。DXはゴールなき旅であり、この改善サイクルを回し続けることこそが、企業の持続的な成長を支えるのです。

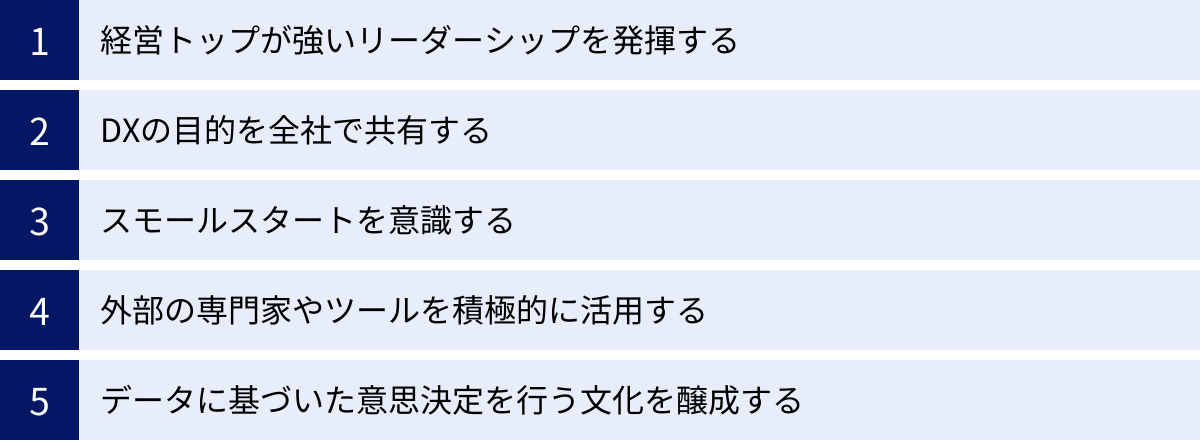

DXを成功に導く5つのポイント

DXの進め方を理解しても、実際のプロジェクトは多くの壁にぶつかります。計画を絵に描いた餅で終わらせず、着実に成果に繋げるためには、いくつかの重要な心構えや「勘所」が存在します。ここでは、DXを成功に導くために特に意識すべき5つのポイントを解説します。

① 経営トップが強いリーダーシップを発揮する

これはDX推進の「原因と課題」でも触れましたが、成功のポイントとして改めて強調すべき最も重要な要素です。DXの成否は、経営トップのコミットメントの強さに比例すると言っても過言ではありません。

- 「変革の旗手」としての役割: 経営トップは、DXプロジェクトの単なる承認者ではなく、自らが「変革の旗手」となる必要があります。DXのビジョンを情熱をもって語り、その実現に向けた覚悟を社内外に示すことで、組織全体の士気を高め、変革への機運を醸成します。

- 部門間の壁を壊す: DXは必ず部門間の利害対立やセクショナリズムに直面します。こうした組織の壁を打ち破れるのは、全社を俯瞰する立場にある経営トップだけです。トップダウンで部門横断の連携を促し、必要なリソース配分や組織改編といった大胆な意思決定を下すことが求められます。

- 失敗を許容する姿勢: DXは未知への挑戦であり、失敗はつきものです。経営トップが短期的な成果のみを求め、一度の失敗を厳しく追及するような姿勢では、現場は萎縮し、誰も挑戦しなくなります。「挑戦的な失敗は責めない。むしろ奨励する」というメッセージを明確に発信し、社員が安心してチャレンジできる心理的安全性を確保することが、イノベーションを生む土壌となります。

② DXの目的を全社で共有する

経営トップがどれだけ素晴らしいビジョンを掲げても、それが一部の経営層や推進部門だけのものになっていては意味がありません。DXの目的とビジョンが、現場で働く全従業員にまで浸透し、「自分ごと」として捉えられている状態を目指す必要があります。

- 繰り返し、分かりやすく伝える: 人は一度聞いただけで物事を理解し、記憶することはできません。経営トップや推進担当者は、朝礼、社内報、全社ミーティングなど、あらゆる機会を捉えて、DXの目的や進捗状況を繰り返し、分かりやすい言葉で伝え続ける必要があります。「なぜ今、変わらなければならないのか」「この変革は、会社にとって、そして皆さん一人ひとりにとって、どのような未来をもたらすのか」を丁寧に語りかけることが重要です。

- 双方向のコミュニケーション: 一方的な情報発信だけでなく、現場の意見や不安に耳を傾ける双方向のコミュニケーションの場を設けることも不可欠です。ワークショップやタウンホールミーティングなどを開催し、従業員の疑問に直接答え、アイデアを吸い上げることで、「やらされ感」ではなく「自分たちで創り上げる」という当事者意識が生まれます。

- 「共通言語」の醸成: DX、AI、アジャイルといった専門用語が飛び交うと、一部の社員は取り残されてしまいます。全社で基本的なデジタルリテラシー研修を実施するなどして、DXに関する「共通言語」を育む努力も、円滑なコミュニケーションの土台となります。

③ スモールスタートを意識する

DXは壮大な改革ですが、最初から完璧な大規模システムを構築しようとすると、時間もコストもかかりすぎ、計画が頓挫するリスクが高まります。成功確率を高めるためには、「小さく始めて、素早く試し、学びながら大きく育てる」というスモールスタートのアプローチが極めて有効です。

- アジャイル開発の発想: 従来のウォーターフォール型の開発(最初に全要件を固めて一気に開発する)ではなく、短い期間で「計画→設計→実装→テスト」のサイクルを回す「アジャイル開発」の手法を取り入れます。まずは、価値の高い最小限の機能(MVP: Minimum Viable Product)を素早くリリースし、ユーザーからのフィードバックを元に改善を重ねていくことで、手戻りを減らし、本当に価値のある製品・サービスを創り上げることができます。

- PoC(実証実験)の徹底活用: 「DXの進め方」でも述べた通り、本格導入の前に必ずPoCを実施し、効果や課題を検証します。これにより、大規模な投資の失敗リスクを最小限に抑えることができます。

- 成功体験の積み重ね: スモールスタートで得られた小さな成功は、非常に重要です。「あの部署の新しい取り組みで、残業が大幅に減ったらしい」といった成功事例は、社内における最高のPRとなり、DXに対する懐疑的な見方を払拭し、他の部署への展開をスムーズにする強力な追い風となります。

④ 外部の専門家やツールを積極的に活用する

多くの企業にとって、DXに必要な人材やノウハウをすべて自社だけでまかなうことは非現実的です。自社の弱みを客観的に認識し、不足している部分は外部の力を積極的に借りるという柔軟な姿勢が、DXのスピードと質を高めます。

- DXコンサルティングの活用: DX戦略の策定、推進体制の構築、技術選定といった上流工程で知見が不足している場合、専門のコンサルティングファームを活用するのは有効な選択肢です。彼らは他社の成功・失敗事例を豊富に知っており、客観的な視点から自社の課題を指摘し、進むべき方向性を示してくれます。

- 専門ベンダーとの協業: 特定の技術領域(AI、IoT、クラウドなど)で高度な専門性が必要な場合は、その分野に強みを持つITベンダーや開発会社とパートナーシップを組むことが効果的です。丸投げするのではなく、自社のビジネス課題を共有し、共に解決策を創り上げていく「共創」の姿勢が重要です。

- SaaSなどのクラウドサービスの活用: 業務効率化ツールなどを自社で一から開発するのは非効率です。SFA/CRM、RPA、BIツールなど、多くの領域で優れたSaaS(Software as a Service)が提供されています。これらを積極的に活用することで、開発コストと時間を大幅に削減し、素早く価値を享受できます。自社のコアコンピタンスに関わらない領域は、賢く外部サービスを利用しましょう。

⑤ データに基づいた意思決定を行う文化を醸成する

DXの本質はデータ活用にあります。しかし、ツールを導入してデータを収集・可視化しただけでは不十分です。組織全体に、勘や経験、度胸(KKD)だけに頼るのではなく、客観的なデータという事実(ファクト)に基づいて議論し、意思決定を行う文化(データドリブン・カルチャー)を根付かせることが不可欠です。

- データの民主化: 一部の専門家や管理職だけでなく、現場の従業員も含めた誰もが必要なデータにアクセスし、活用できる環境を整備することが第一歩です。直感的で分かりやすいBIツールを導入し、全社的なデータリテラシー教育を行うことで、「データの民主化」を進めます。

- KPIの設定と共有: 組織や個人の目標を設定する際に、必ずデータで測定可能なKPI(重要業績評価指標)を設定し、その進捗をダッシュボードなどで常に誰もが見える状態にしておきます。これにより、議論の焦点が「目標に対して、現状はどうなっているか」「なぜギャップが生まれているのか」といった、データに基づいた建設的なものになります。

- 失敗を許容する文化との両輪: データは、誰かを責めるための道具であってはなりません。データに基づいて試した施策がうまくいかなかったとしても、それは「貴重な学び」です。データ活用文化と、①で述べた「失敗を許容する文化」は表裏一体であり、両方が揃って初めて、組織はデータから学び、継続的に改善していくサイクルを回せるようになります。

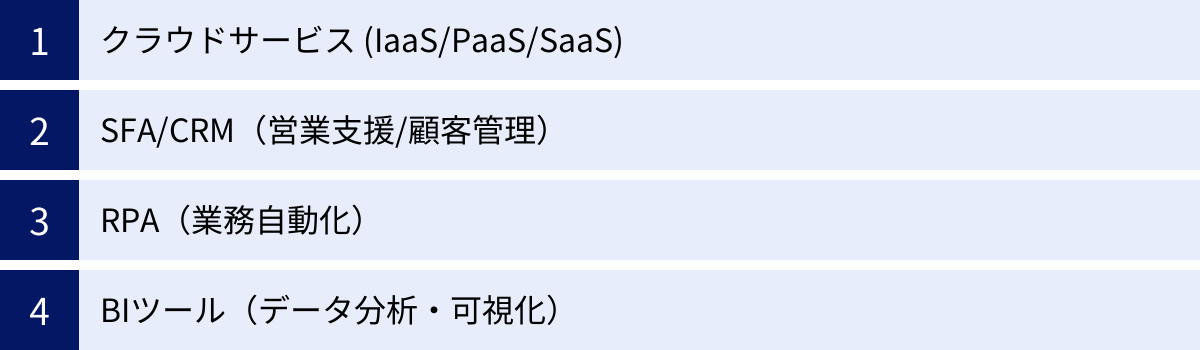

DX推進に役立つ主なツール

DXを推進する上で、デジタル技術を活用したツールの導入は避けて通れません。ただし重要なのは、「ツール導入」が目的になるのではなく、自社の課題を解決するための「手段」として最適なツールを選択することです。ここでは、DXの各局面で役立つ代表的なツールをカテゴリ別に紹介します。

クラウドサービス (IaaS/PaaS/SaaS)

クラウドサービスは、現代のDXを支える最も基本的なITインフラです。自社でサーバーやソフトウェアを保有する「オンプレミス」とは対照的に、インターネット経由で必要なITリソースを利用する形態を指します。クラウドは提供されるサービスの階層によって、主にIaaS, PaaS, SaaSの3種類に分類されます。

- SaaS (Software as a Service): ソフトウェアをサービスとして利用する形態。ユーザーはアプリケーションの機能のみを利用し、インフラやミドルウェアの管理は不要。最も手軽に利用開始できる。

- 例: Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce, Zoom

- PaaS (Platform as a Service): アプリケーションを開発・実行するためのプラットフォーム(OS, ミドルウェア, データベース等)をサービスとして利用する形態。インフラ管理は不要で、開発者はアプリケーション開発に集中できる。

- 例: AWS Elastic Beanstalk, Google App Engine, Microsoft Azure App Service

- IaaS (IaaS (Infrastructure as a Service)): サーバー、ストレージ、ネットワークといったITインフラをサービスとして利用する形態。OS以上の層はユーザーが自由に構築・管理できるため、最も自由度が高い。

- 例: Amazon EC2 (AWS), Google Compute Engine (Google Cloud), Azure Virtual Machines (Microsoft Azure)

DXにおいては、これらのクラウドサービスを適材適所で組み合わせるハイブリッドな活用が一般的です。

AWS (Amazon Web Services)

Amazonが提供する世界シェアNo.1のクラウドコンピューティングサービス。200以上の多種多様なサービスを提供しており、IaaS, PaaS, SaaSのすべてをカバーしています。コンピューティング、ストレージ、データベースから、機械学習、IoT、データ分析まで、あらゆる領域で豊富なサービスが揃っているのが最大の特徴です。スタートアップから大企業まで幅広い層に利用されており、豊富な導入実績とドキュメント、コミュニティの存在も強みです。(参照:Amazon Web Services 公式サイト)

Microsoft Azure

Microsoftが提供するクラウドプラットフォーム。AWSに次ぐ世界シェアを誇ります。特に、Windows ServerやMicrosoft 365(旧Office 365)といった既存のMicrosoft製品との親和性が非常に高いのが特徴で、多くの企業で利用されているWindowsベースのシステムをクラウドへ移行(リフト&シフト)する際に有力な選択肢となります。ハイブリッドクラウド(オンプレミスとクラウドの連携)環境の構築にも強みを持っています。(参照:Microsoft Azure 公式サイト)

Google Cloud

Googleが提供するクラウドプラットフォーム。Google検索やYouTubeといった自社の巨大サービスを支える、高性能で安定したインフラを基盤としている点が強みです。特に、大規模データの高速処理・分析を実現する「BigQuery」や、AI・機械学習関連のサービス群に定評があり、データドリブンなDXを推進したい企業に支持されています。コンテナ技術(Kubernetes)の分野でも業界をリードしています。(参照:Google Cloud 公式サイト)

SFA/CRM(営業支援/顧客管理)

顧客との関係性を強化し、営業活動を効率化・高度化することは、多くの企業にとってDXの重要テーマです。SFA(Sales Force Automation)とCRM(Customer Relationship Management)は、その中核を担うツールです。

- SFA(営業支援): 営業担当者の活動(商談、訪問、タスクなど)を記録・管理し、営業プロセス全体を効率化・可視化するためのツール。案件管理、予実管理、レポーティングなどの機能を持つ。

- CRM(顧客管理): 顧客情報(属性、購買履歴、問い合わせ履歴など)を一元管理し、マーケティング、営業、カスタマーサポートといった全部門で共有・活用するためのツール。顧客との良好な関係を長期的に築くことを目的とする。

近年は両者の機能が統合されたツールが主流です。

Salesforce

セールスフォース・ジャパンが提供する、SFA/CRM市場における世界的なリーダー。営業支援(Sales Cloud)、カスタマーサービス(Service Cloud)、マーケティング(Marketing Cloud)など、顧客接点のあらゆるプロセスをカバーする豊富な製品ラインナップを誇ります。高いカスタマイズ性と拡張性が特徴で、AppExchangeというマーケットプレイスを通じて様々な連携アプリケーションを追加できます。(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン 公式サイト)

HubSpot

HubSpot Japanが提供するCRMプラットフォーム。「インバウンドマーケティング」の思想に基づき、見込み客の獲得から育成、顧客化、そしてファンになってもらうまでの一連のプロセスを支援するツール群を提供します。特に中小企業向けに、無料で始められるCRM機能を備えている点が大きな特徴で、マーケティング、セールス、カスタマーサービスの各機能がシームレスに連携します。(参照:HubSpot Japan株式会社 公式サイト)

RPA(業務自動化)

RPA(Robotic Process Automation)は、PC上で行われる定型的な事務作業を、ソフトウェアロボットに記憶させて自動化するツールです。DXの初期段階である業務効率化において、即効性の高いソリ��ーションとして注目されています。

UiPath

UiPath社が提供する、世界トップクラスのシェアを持つRPAプラットフォーム。直感的なビジュアルエディタ(UiPath Studio)で、プログラミング知識がなくても比較的容易に自動化ロボット(ワークフロー)を作成できます。AI技術を組み合わせた高度な自動化や、組織全体のRPAガバナンスを管理する機能も充実しており、スモールスタートから全社的な大規模展開まで対応可能です。(参照:UiPath株式会社 公式サイト)

WinActor

NTTアドバンステクノロジ社が開発・提供する、純国産のRPAツール。Windows上で行われるあらゆる操作をシナリオとして記録・実行できます。完全に日本語化されたインターフェースと豊富なマニュアル、充実した国内サポート体制が特徴で、特に日本の大手企業や金融機関、官公庁などで広く導入されています。現場の担当者が自ら自動化を進めやすい手軽さも魅力です。

(参照:NTTアドバンステクノロジ株式会社 公式サイト)

BIツール(データ分析・可視化)

BI(Business Intelligence)ツールは、企業内に散在する様々なデータを収集・統合し、分析・可視化することで、迅速な意思決定を支援するツールです。データドリブンな経営文化を醸成するための必須アイテムと言えます。

Tableau

セールスフォース・ジャパン傘下のTableauが提供するBIプラットフォーム。ドラッグ&ドロップの直感的な操作で、誰でも簡単に美しくインタラクティブなダッシュボードやレポートを作成できる点が最大の特徴です。「データの民主化」を掲げ、専門家でなくてもデータを探索し、インサイトを見つけ出すことを可能にします。データ接続性も高く、様々なデータソースに対応しています。(参照:Tableau Software (a Salesforce company) 公式サイト)

Microsoft Power BI

Microsoftが提供するBIサービス。Excelに慣れ親しんだユーザーであれば、比較的スムーズに操作を習得できるインターフェースが特徴です。Microsoft AzureやMicrosoft 365といった同社製品群との連携が強力で、特にコストパフォーマンスに優れています。デスクトップ版は無料で利用開始でき、組織で共有するためのクラウドサービスも安価に提供されているため、多くの企業で導入が進んでいます。(参照:Microsoft Power BI 公式サイト)

注意:上記で紹介したツールは代表的なものであり、市場には他にも多くの優れたツールが存在します。自社の課題、予算、IT環境、従業員のスキルレベルなどを総合的に考慮し、最適なツールを選定することが重要です。

【業界別】DXの成功事例15選

DXの理論や方法は理解できても、自社のビジネスにどう活かせばよいか、具体的なイメージが湧きにくいかもしれません。ここでは、様々な業界の企業が実際にどのようなDXに取り組み、成果を上げているのか、公表されている情報を基に15の事例を紹介します。

免責事項:以下の事例は、各社の公式サイト、統合報告書、ニュースリリースなど、公開されている一次情報に基づいて作成しています。情報の正確性には万全を期していますが、最新の状況については各社の公式発表をご確認ください。

① 製造業:株式会社小松製作所

取り組み: 建設機械の遠隔監視システム「KOMTRAX(コムトラックス)」が有名。建機に搭載したGPSやセンサーから、位置情報、稼働時間、燃料残量、エラーコードといったデータを収集。このデータを顧客に提供し、車両管理や盗難防止、効率的なメンテナンス計画に役立ててもらっています。さらに、収集したビッグデータを分析し、需要予測や新サービスの開発にも活用しています。

ポイント: 単なる製品売り(モノ売り)から、データ活用によるソリューション提供(コト売り)へとビジネスモデルを変革したDXの先駆的モデルです。(参照:株式会社小松製作所 公式サイト、統合報告書)

② 金融業:株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

取り組み: 「Re-Imagining Our Business」をスローガンに、グループ全体でDXを推進。オープンAPI戦略を積極的に進め、外部のフィンテック企業との連携を加速。これにより、家計簿アプリや会計ソフトとのシームレスなデータ連携を実現しています。また、デジタル通貨「Progmat Coin(プログマコイン)」のプラットフォーム開発など、ブロックチェーン技術を活用した新たな金融インフラの構築にも取り組んでいます。

ポイント: 自前主義から脱却し、外部との協業によって新たな金融サービスを共創するエコシステムの構築を目指しています。(参照:株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 公式サイト、統合報告書)

③ 小売業:株式会社ファミリーマート

取り組み: 決済機能付きアプリ「ファミペイ」を軸としたDX戦略を展開。クーポン配信やスタンプ機能だけでなく、公共料金の支払いや各種金融サービスへの連携など、単なる決済ツールに留まらない「デジタル上のもう一つの店舗」を目指しています。また、店舗オペレーションの効率化として、AIによる発注支援システムの導入や、無人決済店舗の実証実験なども進めています。

ポイント: アプリを通じて顧客接点を強化し、オフライン(店舗)とオンラインのデータを融合させ、新たな顧客体験(OMO)の創出を図っています。(参照:株式会社ファミリーマート 公式サイト)

④ 運輸・物流業:ヤマトホールディングス株式会社

取り組み: 2021年に「YAMATO NEXT100」を発表し、データドリブン経営への転換を掲げました。その中核が、EC事業者、配送パートナー、顧客をつなぐ「ECエコシステム」の構築です。オープンなデータ連携基盤を整備し、お届け日時の柔軟な変更や、多様な受け取り方法(置き配、コンビニ受け取りなど)の選択肢を拡大。顧客利便性の向上と、配送の効率化を両立させています。

ポイント: 自社の物流ネットワークをオープンなプラットフォームとして再定義し、業界全体の課題解決を目指す壮大なDXです。(参照:ヤマトホールディングス株式会社 公式サイト、統合報告書)

⑤ 不動産業:株式会社GA technologies

取り組み: 中古不動産流通のDXを推進する「PropTech(不動産テック)」のリーディングカンパニー。AIを活用した不動産価値の査定システムや、オンラインで完結する不動産取引プラットフォーム「RENOSY」を運営。従来はアナログで不透明だった不動産取引のプロセスを、テクノロジーの力で効率化・透明化しています。

ポイント: レガシーな業界にテクノロジーを持ち込み、新たな業界標準を創り出そうとする、まさにDXを体現したビジネスモデルです。(参照:株式会社GA technologies 公式サイト)

⑥ 医療・ヘルスケア:エムスリー株式会社

取り組み: 医療従事者向け専門サイト「m3.com」を運営。医師などへの医薬品情報の提供をオンラインで行う「MR君」サービスが主力。製薬会社のMR(医薬情報担当者)の営業活動をデジタルで代替・支援し、効率化に貢献しています。また、オンライン診療システムの提供や、ゲノム医療分野への進出など、事業領域を拡大しています。

ポイント: インターネットを活用して、伝統的な医療情報提供のあり方を根本から変革しました。(参照:エムスリー株式会社 公式サイト)

⑦ 建設業:鹿島建設株式会社

取り組み: 建設現場の生産性向上を目指し、「鹿島スマート生産」ビジョンを推進。その一環として、世界初となる自律型の建設機械(ブルドーザー、振動ローラ等)のみでダム工事を施工する「A4CSEL(クワッドアクセル)」を開発・実用化しました。測量から設計、施工、検査までの全プロセスを3次元データで連携させ、省人化と安全性の向上を実現しています。

ポイント: 熟練技能者の不足という業界課題に対し、最先端の自動化・自律化技術で応えるDXの好例です。(参照:鹿島建設株式会社 公式サイト)

⑧ 農業:株式会社クボタ

取り組み: スマート農業の実現を目指し、「KSAS(クボタスマートアグリシステム)」を提供。GPSを搭載した農機、生育状況を把握するセンサー、営農管理システムなどを連携。農機の自動運転による省力化や、圃場ごとのデータに基づいた精密な米作り(食味・収量の向上)を支援しています。

ポイント: 農家の勘と経験に、データという新たな判断軸を提供し、農業の持続可能性を高める取り組みです。(参照:株式会社クボタ 公式サイト)

⑨ サービス業:株式会社メルカリ

取り組み: フリマアプリ「メルカリ」は、個人間取引(C2C)市場を創出したDXの代表格。スマートフォンのカメラで簡単に出品できる手軽さや、AIによる価格査定、匿名配送サービス、安全な決済システムなど、テクノロジーを駆使して、誰もが安心してモノを売買できるプラットフォームを構築しました。

ポイント: 個人の「不要なモノ」を、テクノロジーの力で社会の「必要な価値」に転換するビジネスモデルを確立しました。(参照:株式会社メルカリ 公式サイト)

⑩ 食品業界:味の素株式会社

取り組み: 「食と健康の課題解決企業」への変革を目指しDXを推進。全社のデータを統合・分析する基盤を整備し、データドリブンな経営体制を構築。例えば、各国の食文化や顧客ニーズのデータを分析し、製品開発やマーケティング戦略に活かしています。また、RPA導入による間接業務の効率化なども積極的に進めています。

ポイント: 勘や経験に頼りがちだった商品開発やマーケティングに、データという客観的な視点を取り入れることで、グローバルでの競争力を高めています。(参照:味の素株式会社 統合報告書)

⑪ アパレル業界:株式会社アダストリア

取り組み: 自社ECサイト「.st(ドットエスティ)」を核に、店舗とECの融合を進めています。全国の店舗スタッフが、個人のスタイリングを「スタッフボード」に投稿し、顧客はそこから直接商品を購入できます。スタッフのファン化を促進し、オンラインでありながら人間味のある接客体験を提供。また、ECと店舗の会員IDを統合し、顧客データを一元化してOMO戦略に活かしています。

ポイント: 店舗スタッフという人的資産をデジタル上で輝かせ、新たな顧客接点と売上を創出しています。(参照:株式会社アダストリア 公式サイト)

⑫ 保険業界:SOMPOホールディングス株式会社

取り組み: 保険事業の枠を超え、「安心・安全・健康のテーマパーク」への変革を目指す。介護事業においては、入居者の睡眠や活動量をセンサーで把握し、データに基づいてケアプランを最適化する「予測する介護」を導入。保険事業では、ドライブレコーダー付きの自動車保険を提供し、運転データを活用した安全運転支援や、事故時の迅速な対応を実現しています。

ポイント: データ活用により、事故や病気が起きてから対応する「事後対応型」から、リスクを未然に防ぐ「事前予防型」のサービスへとビジネスモデルの転換を図っています。(参照:SOMPOホールディングス株式会社 公式サイト、統合報告書)

⑬ 自治体:福島県会津若松市

取り組み: 「スマートシティ会津若松」として、市民の同意(オプトイン)に基づき、医療、福祉、防災、決済などのパーソナルデータを連携・活用する都市OSを構築。市民は、自身のデータをどの事業者に提供するかを自ら選択でき、その対価としてパーソナライズされた便利なサービスを受けられます。官民が連携して、データ主権を市民に戻しつつ、地域課題の解決を目指す先進的な取り組みです。

ポイント: 市民がデータ提供の主導権を握る「オプトイン」モデルは、プライバシー保護とデータ活用の両立を目指す上で重要な示唆を与えます。(参照:スマートシティ会津若松 公式サイト)

⑭ エンタメ業界:Netflix

取り組み: 元々はDVDの郵送レンタルサービスから始まった企業ですが、いち早くストリーミング配信へと事業の軸足を移しました。膨大な視聴データを徹底的に分析し、ユーザー一人ひとりに最適化されたおすすめ作品を表示するレコメンドエンジンは同社の競争力の源泉です。さらに、そのデータを活用して、「どのようなストーリーやキャストがヒットするか」を予測し、巨額の投資で質の高いオリジナルコンテンツを制作しています。

ポイント: データ分析をクリエイティブなコンテンツ制作にまで昇華させ、グローバルなエンタメ市場を席巻しました。(参照:Netflix 公式サイト)

⑮ 教育業界:株式会社ベネッセホールディングス

取り組み: 通信教育「進研ゼミ」において、タブレット教材を導入。生徒一人ひとりの学習履歴や解答データをAIが分析し、つまずきの原因となっている単元や、理解度に応じた最適な問題を個別に出題する「AI先生」機能などを提供しています。画一的な教材ではなく、個々の学力やペースに合わせたアダプティブ・ラーニングを実現しています。

ポイント: 長年培ってきた教育ノウハウとデジタル技術を融合させ、教育のパーソナライズという大きな課題に取り組んでいます。(参照:株式会社ベネッセホールディングス 公式サイト)

DX推進をサポートするコンサルティング会社3選

自社だけでDXを推進するには知見や人材が不足している場合、外部の専門家であるコンサルティング会社の力を借りることは非常に有効な手段です。ここでは、DX支援に定評のある代表的なコンサルティング会社を3社紹介します。

① アクセンチュア株式会社

特徴: 世界最大級の総合コンサルティングファームであり、戦略策定からシステム開発・導入、運用・保守までを一気通貫で支援できる「エンドツーエンド」のサービス提供体制が最大の強みです。全世界に広がる豊富な知見と人材、そしてAIやクラウドなどの先端技術に関する深い専門性を持ち、大規模で複雑な企業の変革プロジェクトを得意としています。「ストラテジー & コンサルティング」「インタラクティブ」「テクノロジー」「オペレーションズ」の4領域が連携し、企業のDXをあらゆる側面からサポートします。(参照:アクセンチュア株式会社 公式サイト)

② 株式会社ベイカレント・コンサルティング

特徴: 日本発の総合コンサルティングファーム。特定のIT製品やサービスに縛られない「ワンプール制」という組織形態を採用しており、クライアントにとって真に最適なソリューションを中立的な立場で提案できる点が強みです。戦略、業務、ITの各領域に精通したコンサルタントが、業界の垣根を越えて連携し、企業のDX課題に対して柔軟かつ実行力の高い支援を提供します。特に、構想策定だけでなく、現場に入り込んで実行を支援するハンズオン型のスタイルに定評があります。(参照:株式会社ベイカレント・コンサルティング 公式サイト)

③ アビームコンサルティング株式会社

特徴: NECグループに属する、アジア発のグローバルコンサルティングファームです。長年にわたる日本企業への支援実績から、日本の組織文化やビジネス慣習を深く理解した上での、現実的で地に足のついたコンサルティングに強みを持っています。特に、企業の基幹システムであるSAPの導入・活用支援では業界トップクラスの実績を誇り、レガシーシステムのモダナイゼーションを含めた、業務改革と一体となったDX推進を得意としています。「リアルパートナー」としてクライアントと最後まで伴走する姿勢を重視しています。(参照:アビームコンサルティング株式会社 公式サイト)

まとめ

本記事では、DX(デジタルトランスフォーメーション)の基本的な定義から、その重要性、メリット、推進における課題、そして具体的な進め方や成功のポイントまでを網羅的に解説してきました。

改めて重要な点を振り返ります。

- DXとは、単なるITツールの導入(IT化)ではなく、データとデジタル技術を活用してビジネスモデルや組織文化そのものを変革し、新たな価値を創造することで競争上の優位性を確立する「経営改革」です。

- 「2025年の崖」に代表されるレガシーシステムの問題、ビジネス環境の激変、顧客ニーズの多様化、労働人口の減少といった複合的な要因から、DXはもはや選択肢ではなく、すべての企業にとっての必須課題となっています。

- DXを推進することで、生産性の向上や新しい製品・サービスの創出、顧客体験の向上、BCP強化など、企業は多岐にわたるメリットを得ることができ、これが最終的に持続的な企業競争力の向上に繋がります。

- しかし、その道のりは平坦ではなく、「経営層のコミットメント不足」「DX人材の不足」「明確なビジョンの欠如」といった多くの壁が立ちはだかります。

- DXを成功に導くためには、経営トップの強いリーダーシップのもと、全社で目的を共有し、スモールスタートで小さな成功を積み重ねながら、データに基づいた意思決定を行う文化を醸成していくことが不可欠です。

DXは、特定の部署だけで完結するプロジェクトではありません。経営から現場まで、全社員が「自分ごと」として捉え、試行錯誤を繰り返しながら継続的に取り組んでいく壮大な旅です。この記事で紹介した進め方やポイント、そして数々の企業の先進的な取り組み事例が、皆様の会社がDXという旅へ一歩を踏み出す、あるいはその歩みを加速させるための羅針盤となれば、これに勝る喜びはありません。

変化を恐れず、未来を創造するための挑戦を、今日から始めてみてはいかがでしょうか。