現代のビジネスシーンにおいて、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉を聞かない日はないほど、その重要性が叫ばれています。しかし、「DXとは具体的に何を指すのか」「IT化やデジタル化と何が違うのか」と疑問に思っている方も少なくないでしょう。

この記事では、DXの基本的な概念から、なぜ今DXが必要とされているのか、そのメリットや課題、さらには私たちの身近なDXの事例まで、誰にでも分かるように網羅的かつ丁寧に解説します。DXは単なる流行り言葉ではなく、これからの企業が生き残るための必須の経営戦略です。この記事を通じて、DXの本質を理解し、自社のビジネスを次のステージへ進めるための第一歩を踏み出しましょう。

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?

DX、すなわちデジタルトランスフォーメーションは、現代の企業経営において避けては通れない中心的なテーマとなっています。しかし、その言葉が広く使われる一方で、その本質的な意味はしばしば誤解されがちです。単に新しいITツールを導入することや、紙の書類を電子化することだけがDXではありません。ここでは、DXの公的な定義と、それが真に目指す目的について深く掘り下げていきます。

経済産業省が示すDXの定義

DXの概念を理解する上で、最も信頼性の高い指針となるのが、日本の産業政策を司る経済産業省が公表している定義です。経済産業省は「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」の中で、DXを以下のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

(参照:経済産業省「DX推進ガイドライン Ver. 2.0」)

この定義は非常に網羅的ですが、重要なポイントを分解すると、DXの本質がより明確になります。

- 前提となる環境認識: 「ビジネス環境の激しい変化に対応し」という部分が示す通り、DXは現状維持のための取り組みではありません。市場のグローバル化、消費者ニーズの多様化、新興企業の台頭といった、予測困難で変化の速い時代(VUCA時代)を生き抜くための戦略であることが大前提です。

- 活用する手段: 「データとデジタル技術を活用して」という部分です。ここで言うデジタル技術とは、AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、クラウドコンピューティング、ビッグデータ分析など、多岐にわたります。重要なのは、これらの技術を単に導入するだけでなく、事業活動を通じて得られる様々な「データ」を意思決定や価値創出の源泉として活用する点です。

- 変革の対象と目的: 「製品やサービス、ビジネスモデルを変革する」こと、そして「業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革する」ことが挙げられています。これはDXが単なる業務改善に留まらないことを示唆しています。顧客に提供する価値そのものを見直し、それを実現するための組織のあり方や働き方、社員の意識までをも根本から変える、全社的な「変革(トランスフォーメーション)」なのです。

- 最終的なゴール: 「競争上の優位性を確立すること」が最終的な目標です。DXは目的ではなく、あくまで手段です。その手段を用いて、他社にはない独自の価値を提供し、市場での競争力を高め、持続的に成長し続ける企業になることこそが、DXが目指す究極のゴールと言えるでしょう。

このように、経済産業省の定義は、DXが技術導入に偏った戦術的な取り組みではなく、経営層の強いリーダーシップのもとで進められるべき、全社的かつ戦略的な経営改革であることを明確に示しています。

DXが目指す本当の目的

経済産業省の定義からも分かる通り、DXが目指す本当の目的は、単に「デジタルツールで業務を楽にする」ことではありません。それはあくまでDXの入り口に過ぎず、その先にある、より本質的な「変革」こそが真の目的です。

DXが目指す本当の目的は、「デジタルを前提とした社会において、企業が新たな価値を継続的に創出し、持続的に成長できる体制を構築すること」に集約されます。具体的には、以下の3つの側面から考えることができます。

第一に、「顧客価値の最大化」です。現代の消費者は、単に機能的な製品やサービスを求めるだけでなく、その製品やサービスを通じて得られる「体験(エクスペリエンス)」を重視します。DXでは、顧客データを詳細に分析することで、一人ひとりのニーズや状況に合わせたパーソナライズされたサービスを提供したり、オンラインとオフラインをシームレスに繋いだ快適な購買体験を実現したりすることが可能になります。これにより、顧客満足度を高め、長期的な信頼関係(顧客ロイヤルティ)を築くことが目的です。

第二に、「新しいビジネスモデルの創出」です。デジタル技術は、従来のビジネスの常識を覆す力を持っています。例えば、物理的な製品を販売していた製造業が、製品にセンサーを取り付けて稼働データを収集し、そのデータを基に「故障予知サービス」や「稼働時間に応じた課金(サブスクリプション)モデル」といった新たなサービス事業を立ち上げるケースが挙げられます。このように、DXは既存事業の延長線上にはない、全く新しい収益源を生み出す原動力となり得ます。

第三に、「組織能力の向上と企業文化の変革」です。DXを推進するためには、変化を恐れず挑戦を奨励する企業文化、部門の壁を越えてデータや知見を共有するオープンな組織、そして失敗から学び迅速に改善を繰り返すアジャイルな開発プロセスが不可欠です。デジタルツールを導入する過程で、旧来の縦割り組織や硬直化した意思決定プロセスが見直され、従業員一人ひとりが自律的に考え、創造性を発揮できるような組織へと変革していくこと自体が、DXの重要な目的なのです。

要するに、DXとは、デジタル技術を触媒として、顧客、ビジネス、組織の三位一体の改革を成し遂げ、変化の激しい市場環境において、他社が模倣できない競争上の優位性を確立するための、壮大かつ継続的な挑戦であると言えるでしょう。

DXと「IT化」「デジタル化」は何が違う?

DXという言葉が普及するにつれて、「IT化」や「デジタル化」といった類似の用語との違いが曖昧になりがちです。これらの言葉は密接に関連していますが、その目的やスコープ(対象範囲)において明確な違いがあります。DXの本質を正しく理解するためには、これらの概念を正確に区別することが不可欠です。ここでは、IT化、そして2つの段階に分かれるデジタル化(デジタイゼーション、デジタライゼーション)とDXの違いを、具体例を交えながら詳しく解説します。

| 項目 | IT化 (Information Technology) | デジタル化 (Digitization/Digitalization) | DX (Digital Transformation) |

|---|---|---|---|

| 目的 | 既存業務の効率化・自動化(部分最適) | アナログ情報のデータ化、業務プロセスのデジタル化(手段) | ビジネスモデルや組織文化の変革による新たな価値創出 |

| 主語 | 情報システム部門、各業務担当者 | 情報システム部門、各業務担当者 | 経営層、全従業員 |

| 変革の対象 | 個別の業務、作業 | 情報、データ、業務プロセス | 企業活動全体、ビジネスモデル、組織文化 |

| 具体例 | PC導入、会計ソフト導入、メール利用 | 紙書類のスキャン、RPA導入、Web会議システム | サブスクリプションモデルへの転換、データに基づく新サービス開発 |

| ゴール | コスト削減、時間短縮 | 業務効率の向上、データ活用の基盤構築 | 競争上の優位性確立、持続的成長 |

上記の表は、これらの概念の核心的な違いをまとめたものです。以下で、それぞれの違いをさらに詳しく見ていきましょう。

IT化との違い

IT化(Information Technology-ization)とは、既存の業務プロセスはそのままに、情報技術(IT)を導入して作業の効率化や自動化を図ることを指します。多くの場合、「アナログな作業をコンピュータに置き換える」というニュアンスで使われます。

- 目的: 主な目的は、「業務の効率化」と「コスト削減」です。あくまで既存のやり方を前提とした「部分最適」のアプローチと言えます。

- 具体例:

- 手書きの伝票作成を、会計ソフトへの入力に切り替える。

- 電話やFAXで行っていた連絡を、電子メールに置き換える。

- 紙の台帳で管理していた顧客情報を、Excelのリストで管理する。

これらの例からも分かるように、IT化は業務の「やり方」をデジタルツールに置き換えることで、手間や時間を削減することに主眼が置かれています。しかし、業務の「流れ」や「仕組み」そのものを変えるまでには至りません。

一方、DXはIT化を内包しつつも、その目的は全く異なります。DXは、ITツールを導入した先にある「ビジネスモデルや組織そのものの変革」を目指します。例えば、会計ソフトを導入する(IT化)だけでなく、その会計データと販売データをリアルタイムに連携させ、経営状況をダッシュボードで可視化し、迅速な経営判断に繋げる仕組みを構築することがDXへの一歩です。IT化が「手段」であるのに対し、DXは「目的(変革)」であるという点が、最も大きな違いです。

デジタル化の2つの段階

「デジタル化」という言葉は、実は2つの異なる段階を含んでいます。それが「デジタイゼーション(Digitization)」と「デジタライゼーション(Digitalization)」です。これらはDXに至るまでの重要なステップであり、両者を区別して理解することが、DX推進のロードマップを描く上で役立ちます。

デジタイゼーション:アナログ情報のデジタル化

デジタイゼーション(Digitization)は、デジタル化の第一段階であり、物理的な情報(アナログ)をデジタル形式に変換するプロセスを指します。簡単に言えば、「モノ」を「データ」に置き換える作業です。

- 目的: 情報の保存性、検索性、複製性を高めることが主目的です。業務プロセス自体は大きく変わりません。

- 具体例:

- 紙の契約書や図面をスキャナーで読み取り、PDFファイルとして保存する。

- 会議の内容をICレコーダーで録音し、音声データとして保存する。

- フィルムカメラの写真をスキャンして、JPEG画像にする。

デジタイゼーションは、DXの基盤となるデータを生み出すための最初の、そして不可欠なステップです。しかし、この段階だけでは、単に情報の保管場所が物理的な棚からコンピュータのフォルダに変わっただけであり、業務効率の向上や新たな価値創出への貢献は限定的です。

デジタライゼーション:業務プロセスのデジタル化

デジタライゼーション(Digitalization)は、デジタル化の第二段階です。デジタイゼーションによって得られたデジタルデータを活用し、特定の業務プロセス全体をデジタル技術で効率化・自動化することを指します。

- 目的: 個別の業務プロセスを最適化し、生産性を向上させることが主目的です。

- 具体例:

- 従来は担当者が手作業で行っていたデータ入力を、RPA(Robotic Process Automation)ツールを導入して自動化する。

- 対面で行っていた営業会議や顧客との打ち合わせを、Web会議システム(Zoom、Teamsなど)に切り替える。

- 顧客からの問い合わせ対応にAIチャットボットを導入し、24時間自動で一次対応を行う。

- ワークフローシステムを導入し、稟議書の申請から承認までのプロセスを電子化・可視化する。

デジタライゼーションは、IT化よりも一歩進んでおり、単一の作業だけでなく、一連の業務フローをデジタルで完結させることを目指します。これにより、大幅な時間短縮やコスト削減、ヒューマンエラーの削減といった明確な効果が期待できます。

DXとデジタル化の最終的なゴールの違い

デジタイゼーションとデジタライゼーションは、DXを実現するための重要な構成要素ですが、それ自体がDXではありません。これらはあくまでDXという大きな変革に至るまでの「過程」や「手段」です。

最終的なゴールの違いは、「変革の範囲と視点」にあります。

- デジタル化(デジタイゼーション/デジタライゼーション)のゴール:

- 守りの視点: 既存の業務をいかに効率化し、コストを削減するかという「守りのデジタル化」が中心です。

- 部分最適: 経理部門、営業部門といった特定の部署やプロセスの改善に焦点が当たります。

- ゴール: 業務の効率化、生産性の向上。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)のゴール:

- 攻めの視点: デジタル技術とデータを活用して、いかに新しい価値を創造し、市場での競争優位性を築くかという「攻めのデジタル化」が中心です。

- 全体最適: 組織全体、さらには顧客やサプライヤーまで含めたエコシステム全体を視野に入れた変革を目指します。

- ゴール: 新たなビジネスモデルの創出、顧客体験の向上、そして企業の持続的な成長。

例えば、あるアパレル企業が、店舗の在庫管理をRFIDタグ(デジタイゼーション)で効率化し、オンラインストアと店舗の在庫情報を一元管理するシステムを導入した(デジタライゼーション)とします。ここまではデジタル化の範疇です。

DXは、さらにその先を見据えます。一元化された在庫データと顧客の購買データをAIで分析し、「A店で品切れのSサイズのTシャツは、ECサイトの倉庫に在庫があり、3時間以内にB店で受け取れる」といった、顧客一人ひとりに最適化された購買体験を提供したり、需要予測の精度を高めて過剰在庫をなくし、収益性を抜本的に改善したり、さらには顧客の試着データから新たな商品開発に繋げる、といった取り組みがDXです。

このように、DXとは、IT化やデジタル化を土台としながらも、その視野をビジネス全体、組織全体、そして顧客へと広げ、企業そのものを根本から作り変える、より高次元で戦略的な概念なのです。

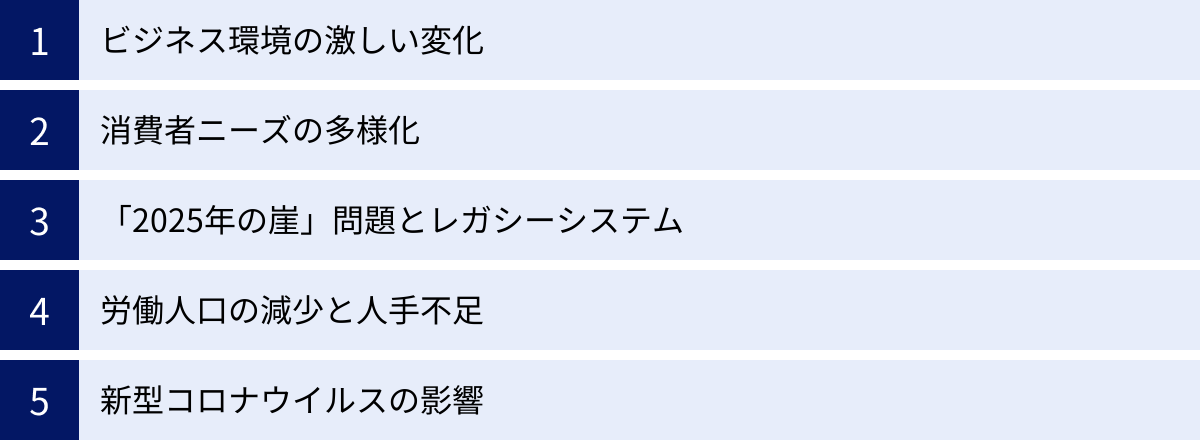

なぜ今、DXの推進が求められるのか?

DXという言葉がこれほどまでに注目を集め、多くの企業がその推進を急いでいるのには、深刻かつ複合的な背景が存在します。それは単なる技術的なトレンドではなく、現代社会が直面する構造的な課題への対応策として、DXが不可欠になっているからです。ここでは、企業が今すぐDXに取り組むべき5つの主要な理由を掘り下げて解説します。

ビジネス環境の激しい変化

現代は「VUCA(ブーカ)の時代」と呼ばれています。VUCAとは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉で、将来の予測が極めて困難な状況を指します。

- グローバル化の進展: インターネットの普及により、市場の垣根は低くなり、世界中の企業が競合相手となり得ます。海外の安価な製品や、革新的なサービスを持つスタートアップが、突如として既存の市場秩序を破壊する可能性が常にあります。

- 技術革新の加速: AI、IoT、5Gといったデジタル技術は日進月歩で進化しており、これらを活用した新しいビジネスモデルが次々と生まれています。昨日の常識が今日には通用しなくなるような、非連続的な変化が常態化しています。

- 市場の成熟と破壊的イノベーション: 多くの産業で市場が成熟し、従来のやり方では成長が難しくなっています。その一方で、UberやAirbnbのように、既存の業界構造を根底から覆す「破壊的イノベーター」が登場し、既存企業は対応を迫られています。

このような激しい変化の中で、過去の成功体験や勘・経験だけに頼った経営では、あっという間に時代に取り残されてしまいます。 DXを推進し、市場や顧客のデータをリアルタイムに収集・分析し、変化の兆候をいち早く察知して迅速に経営判断を下す「データドリブン経営」への転換は、企業が変化に適応し、生き残るための必須条件となっているのです。

消費者ニーズの多様化

スマートフォンの普及は、私たちの生活様式、特に情報収集や購買行動を劇的に変化させました。消費者はいつでもどこでも情報を手に入れ、商品を比較検討し、SNSを通じて他者の評価を参考にすることができます。このような環境の変化は、消費者ニーズの多様化と高度化を加速させています。

- モノ消費からコト消費へ: 消費者は、単に製品を「所有」することよりも、その製品やサービスを通じて得られる「体験(コト)」に価値を見出すようになっています。例えば、ただ車を買うのではなく、必要な時だけ利用できるカーシェアリングサービスを選ぶといった行動変化がその一例です。

- パーソナライゼーションへの期待: Amazonのおすすめ商品やNetflixのレコメンド機能のように、消費者は自分自身の興味や好みに合わせて最適化された情報やサービスが提供されることを当たり前だと感じるようになっています。画一的なマスマーケティングはもはや通用しなくなりつつあります。

- シームレスな体験の要求: オンライン(ECサイト、SNS)とオフライン(実店舗)の垣根なく、一貫したスムーズな顧客体験(CX: Customer Experience)が求められています。店舗で見た商品を後でECサイトで購入したり、ECサイトで注文した商品を店舗で受け取ったりといった、オムニチャネル戦略が重要になっています。

これらの多様で高度なニーズに応えるためには、企業は顧客とのあらゆる接点からデータを収集し、それを統合・分析して、顧客一人ひとりを深く理解した上で、最適なタイミングで最適な価値を提供する必要があります。 これを実現する手段こそが、CRM(顧客関係管理)やMA(マーケティングオートメーション)といったツールを駆使したDXなのです。

「2025年の崖」問題とレガシーシステム

「2025年の崖」とは、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で警鐘を鳴らした問題です。これは、多くの日本企業が抱える老朽化・複雑化・ブラックボックス化した既存の基幹システム(レガシーシステム)が、DX推進の足かせとなり、2025年以降、年間で最大12兆円もの経済損失を生む可能性があるという衝撃的な予測です。

(参照:経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」)

レガシーシステムが引き起こす問題は深刻です。

- システムの硬直化: 長年の度重なる改修によりシステム構造が複雑化し、新しいデジタル技術との連携や、ビジネスモデルの変更に合わせた迅速なシステム改修が極めて困難になっています。

- 維持コストの増大: 古い技術で作られているため、保守運用に多額のコストがかかり、IT予算の大部分が「守り」に費やされ、新たな価値を創造する「攻め」のIT投資に資金を回せなくなります。

- データ活用の障壁: データが各部門のシステムに分散・サイロ化しており、全社横断的なデータ分析や活用ができません。これはデータドリブン経営の実現を阻む大きな要因です。

- セキュリティリスク: 古いシステムは最新のセキュリティ脅威に対応できず、サイバー攻撃や情報漏洩のリスクが高まります。

- 技術者の退職: システムを構築・保守してきたベテラン技術者が定年退職を迎えることで、システムの仕様が誰にも分からない「ブラックボックス化」が進行し、維持すら困難になるリスクがあります。

この「2025年の崖」を乗り越えるためには、レガシーシステムを刷新し、データを柔軟に活用できる現代的なITアーキテクチャへと移行することが急務です。これはDX推進の前提条件であり、多くの企業にとって待ったなしの課題となっています。

労働人口の減少と人手不足

日本は、世界でも類を見ないスピードで少子高齢化が進行しており、生産年齢人口(15〜64歳)は減少し続けています。総務省のデータによると、日本の生産年齢人口は1995年をピークに減少に転じ、今後もこの傾向は続くと予測されています。

(参照:総務省統計局「人口推計」)

この構造的な労働力不足は、多くの産業で深刻な人手不足を引き起こしています。限られた人材でこれまで以上の成果を出すためには、生産性の抜本的な向上が不可欠です。

ここでDXが果たす役割は極めて大きいです。

- 業務自動化: RPAやAIを活用して、データ入力、帳票作成、問い合わせ対応といった定型業務や単純作業を自動化することで、従業員はより創造的で付加価値の高い業務に集中できます。

- 省人化・無人化: 工場の生産ラインの自動化、倉庫での自動搬送ロボットの導入、店舗でのセルフレジや無人店舗の展開など、これまで人手に頼っていた作業をデジタル技術で代替します。

- ナレッジの共有: ベテラン従業員の持つ暗黙知(経験や勘)をデジタルデータとして形式知化し、社内で共有することで、若手へのスキル継承を円滑にし、属人化を防ぎます。

DXは、単なる効率化ツールではなく、日本の社会構造的な課題である労働力不足を克服し、企業の持続可能性を確保するための重要なソリューションなのです。

新型コロナウイルスの影響

2020年以降の世界的な新型コロナウイルスのパンデミックは、期せずして社会全体のデジタル化を強力に後押しし、DXの重要性を多くの企業に再認識させる契機となりました。

- テレワークの常態化: 緊急事態宣言下での出社制限により、多くの企業が半ば強制的にテレワークへの移行を迫られました。Web会議システム、ビジネスチャット、クラウドストレージといったツールが一気に普及し、「いつでもどこでも働ける環境」の構築が喫緊の課題となりました。

- 非対面・非接触ニーズの高まり: 消費者の行動も大きく変化し、ECサイトでの買い物、フードデリバリー、オンライン診療、オンラインでの学習やエンターテイメントなど、非対面・非接触型のサービスの需要が急増しました。

- サプライチェーンの寸断: グローバルなサプライチェーンが寸断されるリスクが顕在化し、自社の供給網をリアルタイムに可視化し、リスクを迅速に検知・対応できる体制の重要性がクローズアップされました。

コロナ禍は、デジタル化に対応できていない企業がいかに脆弱であるかを浮き彫りにしました。押印のためだけに出社する「ハンコ出社」が問題になったように、旧来のアナログな業務プロセスが事業継続の足かせとなることが明らかになったのです。この経験を経て、多くの経営者がDXを「いつかやるべきこと」ではなく、「今すぐ取り組むべき経営課題」として捉え直すようになりました。

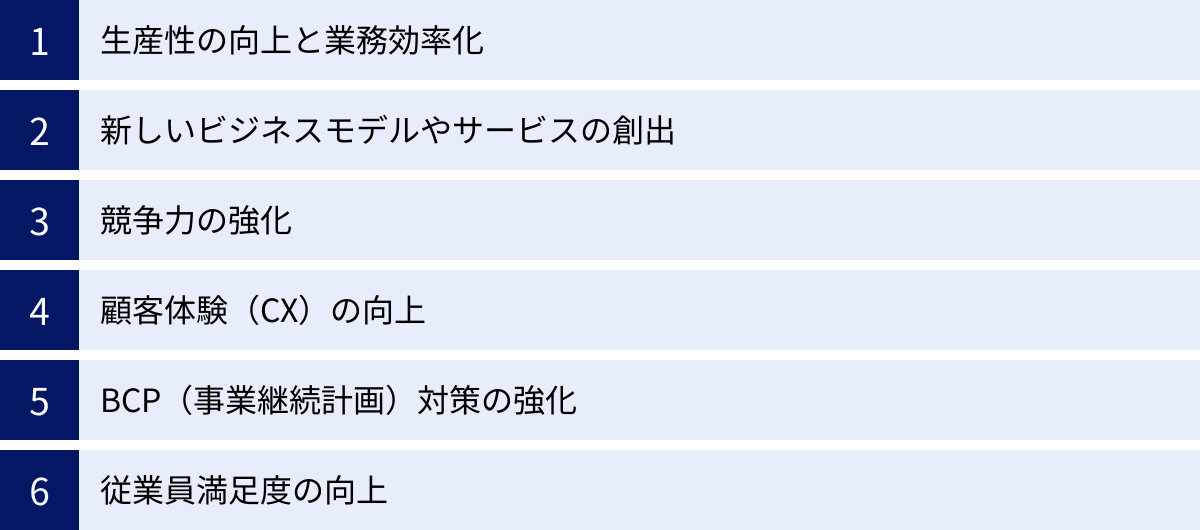

DXを推進するメリット

DXの推進は、企業に多岐にわたる恩恵をもたらします。それは単なるコスト削減や業務効率化に留まらず、企業の競争力を根本から強化し、持続的な成長を可能にするものです。ここでは、企業がDXに取り組むことによって得られる6つの主要なメリットを、具体的なシナリオを交えながら詳しく解説します。

生産性の向上と業務効率化

これはDXのメリットとして最もイメージしやすく、多くの企業が最初に目指す効果です。デジタル技術を活用して定型業務や手作業を自動化・効率化することで、従業員を単純作業から解放し、より付加価値の高い創造的な業務に集中させることができます。

- RPAによる定型業務の自動化: 経理部門での請求書処理や経費精算、人事部門での勤怠データ集計、営業部門での日報作成といった、毎日・毎月繰り返される定型的なパソコン作業をRPA(Robotic Process Automation)に任せることで、担当者は作業時間の大幅な短縮と入力ミスなどのヒューマンエラー削減を実現できます。

- データの一元管理と共有: 従来、各部門のサーバーや個人のPCに散在していた顧客情報、販売データ、在庫情報などをクラウド上のプラットフォーム(例: SFA/CRM、ERP)に一元化します。これにより、部門間の壁を越えてリアルタイムに情報が共有され、報告書作成のためのデータ収集や、関係者間の確認・調整にかかる時間が劇的に削減されます。意思決定のスピードも格段に向上するでしょう。

- ペーパーレス化の推進: 契約書や稟議書、請求書などを電子化し、ワークフローシステムを導入することで、書類の印刷、回覧、押印、保管といった一連のプロセスが不要になります。これにより、物理的な手間やコストが削減されるだけでなく、承認プロセスの可視化と迅速化、書類の検索性向上といったメリットも生まれます。

これらの取り組みにより創出された時間は、市場分析や戦略立案、新商品・サービスの企画、顧客との対話といった、人間にしかできない本来の業務に再投資され、企業全体の生産性を大きく向上させることに繋がります。

新しいビジネスモデルやサービスの創出

DXの真価は、既存業務の効率化に留まらず、「攻めのDX」として新たな収益源を生み出す点にあります。デジタル技術とデータを活用することで、これまで不可能だった新しいビジネスモデルやサービスを創出できます。

- データ活用による新サービスの開発: 例えば、建設機械メーカーが自社の機械にセンサー(IoT)を取り付け、稼働状況や燃料消費量、故障の予兆といったデータを収集・分析します。このデータを基に、顧客に対して「最適なメンテナンス時期の通知サービス」や「燃費を改善する運転方法のコンサルティングサービス」を提供することで、従来の「売り切り型」のビジネスから、顧客と継続的な関係を築く「サービス型(リカーリング)」のビジネスへと転換できます。

- サブスクリプションモデルへの移行: ソフトウェア業界で始まったサブスクリプション(定額利用)モデルは、今や自動車、アパレル、食品など様々な業界に広がっています。これは、製品の「所有」から「利用」へと顧客の価値観が変化していることに対応したものです。DXは、顧客管理、利用状況のトラッキング、課金システムなどを通じて、このビジネスモデルを支える基盤となります。

- 異業種連携によるエコシステムの構築: 自社だけで完結するのではなく、他社のサービスと連携することで、新たな顧客体験を創出します。例えば、不動産会社が引越し業者、金融機関、家電量販店とデータ連携し、住宅契約者に向けたワンストップのライフスタイル提案サービスを提供するなど、業界の垣根を越えた「エコシステム」を形成することで、新たな価値と収益機会が生まれます。

DXは、企業が持つ既存の資産(製品、技術、顧客基盤)とデジタルを掛け合わせることで、ビジネスの可能性を無限に広げる触媒となるのです。

競争力の強化

激化する市場競争の中で企業が生き残るためには、他社に対する明確な優位性を確立する必要があります。DXは、企業の競争力を様々な側面から強化します。

- データドリブンな意思決定: 勘や経験だけに頼るのではなく、顧客データ、市場データ、業務データといった客観的な事実に基づいて戦略を立案し、施策を実行します。これにより、意思決定の精度とスピードが向上し、市場の変化に迅速かつ的確に対応できるようになります。

- 市場投入までの時間短縮(Time to Market): 製品の企画、開発、製造、マーケティングといった各プロセスをデジタルで連携させることで、開発期間を大幅に短縮できます。顧客のフィードバックを迅速に製品改善に反映させるアジャイルな開発体制を構築することで、常に市場のニーズに合った製品をいち早く提供し、先行者利益を得ることが可能になります。

- レジリエンス(回復力)の向上: サプライチェーン全体をデジタルで可視化することで、どこかの拠点で問題が発生した場合でも、影響を即座に把握し、代替生産や代替ルートの確保といった対応を迅速に行うことができます。これにより、事業の継続性が高まり、不確実な時代における企業の強靭さ(レジリエンス)が向上します。

DXによって構築された俊敏で柔軟な組織体制は、競合他社が容易に模倣できない持続的な競争力の源泉となります。

顧客体験(CX)の向上

現代の消費者は、製品の機能や価格だけでなく、購入前から購入後までの一連のプロセスにおける「体験」を重視します。この顧客体験(CX: Customer Experience)の向上は、顧客ロイヤルティを高め、リピート購入や口コミに繋がる重要な要素です。

- パーソナライズされたコミュニケーション: CRMやMAツールを活用し、顧客の年齢、性別、居住地、購買履歴、Webサイトでの行動履歴といったデータを分析します。その結果に基づき、一人ひとりの興味関心に合わせた商品をおすすめしたり、最適なタイミングでクーポンを配信したりすることで、「自分のことを理解してくれている」という特別な体験を提供できます。

- オムニチャネル戦略の実現: ECサイト、実店舗、スマートフォンアプリ、コールセンターといった顧客とのあらゆる接点(チャネル)を連携させ、一貫性のあるシームレスな体験を提供します。例えば、スマホアプリで在庫を確認して店舗で取り置きを依頼したり、店舗で受けた接客の履歴がコールセンターのオペレーターにも共有されていたりすることで、顧客はストレスなくサービスを利用できます。

- 顧客フィードバックの迅速な反映: SNSやレビューサイト、アンケートなどから得られる顧客の声をリアルタイムに収集・分析し、製品やサービスの改善に迅速に活かします。顧客が「自分の声が届いている」と感じることは、企業への信頼と愛着を深める上で非常に効果的です。

優れた顧客体験は、価格競争から脱却し、顧客から選ばれ続けるための強力なブランド資産となります。

BCP(事業継続計画)対策の強化

BCP(Business Continuity Plan)とは、自然災害、感染症のパンデミック、サイバー攻撃といった予期せぬ事態が発生した際に、中核となる事業を中断させず、また中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針や手順をまとめた計画のことです。DXの推進は、このBCPを強化する上で極めて有効です。

- クラウド化によるデータ保護と業務継続: 業務システムやデータをオンプレミス(自社運用)のサーバーからクラウドに移行することで、本社やデータセンターが地震や水害などの被害を受けても、データは安全に保護されます。また、従業員はインターネット環境さえあればどこからでもシステムにアクセスできるため、オフィスの機能が停止しても在宅で業務を継続できます。

- テレワーク環境の整備: 新型コロナウイルスの感染拡大時に明らかになったように、テレワーク環境が整備されていることは、パンデミック発生時の事業継続に不可欠です。DXの一環として普段からWeb会議システムやビジネスチャット、仮想デスクトップ(VDI)などを導入しておくことで、有事の際にもスムーズにリモートワークへ移行できます。

DXは、企業の物理的な制約を取り払い、事業の継続性を高めることで、不測の事態に対する企業の抵抗力と回復力を向上させます。

従業員満足度の向上

DXは顧客や企業経営だけでなく、そこで働く従業員にも大きなメリットをもたらします。従業員満足度(ES: Employee Satisfaction)の向上は、離職率の低下や生産性の向上、ひいては顧客満足度の向上にも繋がる重要な経営課題です。

- 無駄な業務からの解放: RPAによる単純作業の自動化やペーパーレス化によって、従業員は非効率で退屈な作業から解放されます。これにより、業務に対するストレスが軽減され、より創造的でやりがいのある仕事に時間を使えるようになります。

- 柔軟な働き方の実現: テレワークやフレックスタイム制度など、時間や場所にとらわれない働き方が可能になることで、育児や介護と仕事の両立がしやすくなるなど、従業員のワークライフバランスが改善します。

- スキルアップとキャリア開発: DXを推進する過程で、従業員は新しいデジタルツールやデータ分析のスキルを習得する機会を得られます。自身の市場価値が高まることは、仕事へのモチベーション向上に繋がります。

魅力的な労働環境は、優秀な人材の獲得・定着にも繋がり、企業の持続的な成長を支える基盤となります。

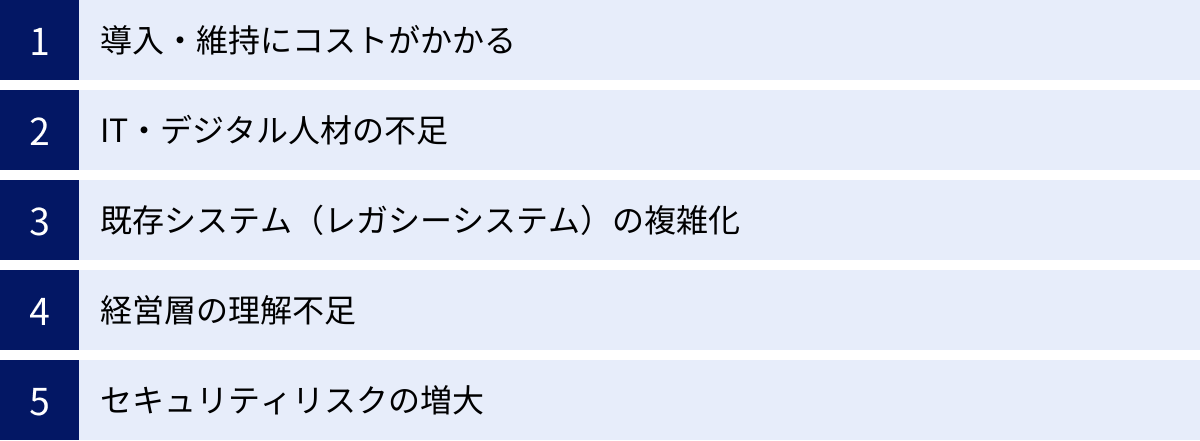

DX推進におけるデメリットと課題

DXが企業にもたらすメリットは計り知れませんが、その推進は決して平坦な道のりではありません。多くの企業がDXの重要性を認識しながらも、様々な壁に直面しています。ここでは、DX推進の過程で顕在化しやすい5つの主要なデメリット(リスク)と課題について、その背景と対策の方向性を解説します。これらの課題を事前に理解しておくことは、DXプロジェクトの失敗を避ける上で不可欠です。

導入・維持にコストがかかる

DXの推進には、相応の投資が必要です。これは多くの企業、特に体力に乏しい中小企業にとって大きなハードルとなります。コストは、一時的な初期費用だけでなく、継続的に発生するランニングコストも考慮しなければなりません。

- 初期導入コスト:

- ハードウェア・ソフトウェア費用: 新たなサーバーやPCの購入、SFA/CRMやERPといった業務パッケージソフトのライセンス料、あるいは独自のシステムを開発する場合の開発委託費などが発生します。

- コンサルティング費用: 自社にノウハウがない場合、DX戦略の策定や導入支援を外部のコンサルティングファームに依頼するための費用も必要です。

- 運用・維持コスト:

- システム保守費用: システムの安定稼働を維持するための保守契約料や、定期的なアップデートにかかる費用です。

- クラウド利用料: クラウドサービスを利用する場合、データ量やユーザー数に応じた月額または年額の利用料が継続的に発生します。

- 人材育成コスト: 従業員が新しいツールやシステムを使いこなすための研修費用や、DX人材を育成・採用するためのコストも無視できません。

課題への対策:

重要なのは、「コスト」ではなく「投資」として捉え、費用対効果(ROI)を明確にすることです。DXによって「どれだけのコストが削減できるのか」「どれだけの売上増加が見込めるのか」を事前に試算し、経営層の合意を得る必要があります。また、最初から大規模なシステムを導入するのではなく、特定の部門や業務に絞って小さく始める「スモールスタート」のアプローチや、比較的手頃な価格で始められるSaaS(Software as a Service)型のクラウドサービスを活用することも、初期コストを抑制する有効な手段です。

IT・デジタル人材の不足

DXを成功させるためには、技術的な知見とビジネスへの深い理解を兼ね備えた人材が不可欠です。しかし、そのような高度なスキルを持つIT・デジタル人材は、社会全体で圧倒的に不足しており、多くの企業で熾烈な獲得競争が繰り広げられています。

- 求められる人材像:

- DXプロデューサー/プロモーター: 経営層と連携し、DX全体のビジョンを描き、プロジェクトを牽引するリーダー。

- データサイエンティスト/AIエンジニア: ビッグデータを分析し、ビジネスに有益な洞察を導き出したり、AIモデルを構築・実装したりする専門家。

- UI/UXデザイナー: 顧客や従業員にとって直感的で使いやすいシステムやサービスのインターフェースを設計する専門家。

- ビジネスアーキテクト: ビジネス戦略を理解し、それを実現するための業務プロセスやITシステムを設計できる人材。

課題への対策:

人材不足という課題に対しては、多角的なアプローチが必要です。

- 外部からの採用: 競争は激しいですが、魅力的なビジョンや労働環境を提示し、優秀な人材を中途採用することは王道の一つです。

- 社内人材の育成(リスキリング): これが最も現実的かつ重要な対策です。既存の従業員に対して、デジタルスキルに関する研修や学習機会を提供し、DX人材へと育成します。自社の業務を熟知している従業員がデジタルスキルを身につけることは、外部から採用した人材にはない強みとなります。

- 外部パートナーとの協業: 自社だけですべてを賄おうとせず、専門的なノウハウを持つITベンダーやコンサルティング会社、フリーランスの専門家など、外部の力を積極的に活用することも有効です。ただし、外部に丸投げするのではなく、自社の主体性を保ち、ノウハウを吸収しながら協働する姿勢が重要です。

既存システム(レガシーシステム)の複雑化

「2025年の崖」問題としても指摘されている通り、多くの企業が抱える老朽化したレガシーシステムは、DX推進における最大の技術的負債と言えます。長年の運用の中で度重なる修正や機能追加が繰り返された結果、システムは「秘伝のタレ」のように複雑化・ブラックボックス化しています。

- 技術的な問題:

- データのサイロ化: 各部門が個別にシステムを導入してきた結果、データが分断され、全社横断的なデータ活用が困難になっています。

- 柔軟性の欠如: 古いプログラミング言語やアーキテクチャで構築されているため、新しいデジタル技術との連携や、ビジネス環境の変化に合わせた迅速な改修ができません。

- ドキュメントの不備: 設計書などのドキュメントが残っておらず、システムの全体像を把握している担当者も退職してしまったため、誰もシステムに手を出せない状態に陥っているケースも少なくありません。

課題への対策:

レガシーシステムの刷新は、時間もコストもかかる大掛かりなプロジェクトになるため、慎重な計画が必要です。まずは、現状のシステムを棚卸しし、どのシステムを残し、どのシステムを刷新・廃棄するのかを判断する「仕分け」作業から始めます。その上で、いきなり全てのシステムを入れ替えるのではなく、影響範囲の少ない周辺システムから段階的に刷新していく、あるいは既存システムは維持しつつ、APIなどを介して新しいシステムと連携させる「ハイブリッド型」のアプローチを取るなど、自社の状況に合わせた現実的なロードマップを描くことが求められます。

経営層の理解不足

DXは全社的な経営改革であるため、経営トップの強いリーダーシップとコミットメントがなければ決して成功しません。 しかし、残念ながら経営層がDXの本質を理解せず、単なるコスト削減のためのIT化と捉えているケースは依然として多く見られます。

- よくある誤解:

- 「DXは情報システム部門の仕事だ」という思い込み。

- 短期的なROI(投資対効果)ばかりを追求し、中長期的なビジネス変革への投資をためらう。

- 現場の抵抗を恐れ、抜本的な業務プロセスの見直しに踏み込めない。

- 成功事例の表面的な模倣に走り、自社の課題やビジョンに基づいた戦略が描けていない。

課題への対策:

この課題の解決には、ボトムアップとトップダウンの両面からのアプローチが必要です。現場の推進担当者は、DXがもたらすビジネス上の価値(売上向上、新規顧客獲得、競争優位性の確立など)を具体的なデータや事例で示し、経営層を粘り強く説得する必要があります。一方、経営層自身も、DXに関するセミナーに参加したり、先進企業の事例を学んだりすることで、自らの意識をアップデートし続ける努力が求められます。最も重要なのは、経営トップが「なぜ我が社はDXをやるのか」という明確なビジョンを自らの言葉で語り、全社にその覚悟を示すことです。

セキュリティリスクの増大

DXの推進は、業務の利便性を高める一方で、新たなセキュリティリスクを生み出します。クラウドサービスの利用、テレワークの普及、外部パートナーとのデータ連携など、企業のIT環境が社内に閉じた従来のものから、インターネットを介して外部と繋がるオープンなものへと変化するためです。

- 想定されるリスク:

- サイバー攻撃: クラウドサーバーへの不正アクセス、ランサムウェアによるデータ暗号化、標的型メールによるマルウェア感染など、攻撃の手口は巧妙化・多様化しています。

- 情報漏洩: 従業員の私物端末(BYOD)の紛失や盗難、設定ミスによるクラウドストレージからの情報流出、内部関係者による意図的なデータ持ち出しなど、人的な要因によるリスクも高まります。

- サプライチェーン攻撃: 取引先や業務委託先など、セキュリティ対策が手薄な関連企業を踏み台にして、自社のネットワークに侵入されるリスクです。

課題への対策:

DX時代のセキュリティ対策は、社内と社外を区別し、境界線で防御する従来の「境界型防御」モデルでは不十分です。「全てのアクセスは信頼できない」という前提に立ち、通信を都度検証する「ゼロトラスト」という考え方への転換が求められます。 具体的には、多要素認証(MFA)の導入、アクセス権限の最小化、デバイス管理(MDM/EMM)の徹底、全ての通信ログの監視・分析といった多層的な対策を講じる必要があります。また、技術的な対策だけでなく、全従業員に対するセキュリティ教育を定期的に実施し、セキュリティ意識を向上させることも極めて重要です。

イメージが湧く!DXの身近な具体例

DXと聞くと、製造業のスマート工場や金融機関のFinTechなど、大規模な産業変革をイメージして難しく感じてしまうかもしれません。しかし、実は私たちの日常生活の中には、DXによって生まれた便利なサービスが数多く存在します。ここでは、誰もが一度は利用したことがあるような身近な例を挙げて、DXがどのように私たちの生活を豊かにし、企業のビジネスを変えているのかを具体的に解説します。

ネットスーパー・モバイルオーダー

食料品や日用品をオンラインで注文し、自宅に届けてもらう「ネットスーパー」や、スマートフォンのアプリで事前に注文・決済を済ませ、店舗で商品を受け取るだけの「モバイルオーダー」は、DXがもたらした利便性の代表例です。

- 顧客側の体験:

- 重い荷物を持つ必要がなく、時間を気にせずいつでも買い物ができる。

- モバイルオーダーなら、レジに並ぶ時間や注文の待ち時間がなくなり、ストレスフリーな体験ができる。

- 過去の購入履歴からおすすめ商品が表示されたり、よく買う商品をワンタップでカートに追加できたりする。

- 企業側の変革:

- データ連携: 実店舗の在庫情報とECサイトの在庫情報をリアルタイムで連携させ、欠品による機会損失を防いでいます。

- 需要予測: 顧客の購買データや天候、地域のイベント情報などをAIで分析し、需要を予測。これにより、最適な在庫管理と食品ロスの削減を実現しています。

- 顧客理解: 誰が、いつ、何を、どのくらいの頻度で購入しているかという詳細な顧客データを収集・分析し、パーソナライズされたマーケティング施策や新商品の開発に活かしています。

これは単に「オンラインで販売する」というデジタル化に留まらず、データ活用によって店舗運営と顧客体験そのものを変革している、まさしくDXの好例です。

サブスクリプションサービス(Netflix、Spotifyなど)

映画やドラマが見放題の「Netflix」や、音楽が聴き放題の「Spotify」といったサブスクリプション(定額制)サービスは、エンターテイメント業界のビジネスモデルを根底から覆しました。

- 顧客側の体験:

- CDやDVDを「所有」するのではなく、月額料金で膨大なコンテンツを「利用」する権利を得る。

- 過去の視聴・聴取履歴に基づき、AIが自分の好みに合ったコンテンツを次々と推薦してくれるため、新たな作品に出会う楽しみがある。

- 企業側の変革:

- ビジネスモデルの転換: 「モノを売って終わり」のビジネスから、顧客と継続的な関係を築き、月額料金を得る「リカーリング(継続課金)モデル」へと転換しました。これにより、安定的かつ予測可能な収益基盤を確立しています。

- データドリブンなコンテンツ制作: Netflixは、視聴者がどのシーンで再生を止め、どこを繰り返し見たかといった膨大な視聴データを分析し、その結果を基に「ヒットする確率が高い」オリジナルコンテンツを制作しています。これは、制作者の勘や経験だけでなく、データを活用してコンテンツの質を高めるというDXの核心的なアプローチです。

このモデルは、自動車(KINTOなど)やアパレル、食品など、様々な業界に応用され、DXによるビジネスモデル変革の象徴となっています。

オンライン診療

スマートフォンやPCのビデオ通話機能を使って、医師の診察を受けることができる「オンライン診療」も、コロナ禍を機に急速に普及したDXの一例です。

- 患者(顧客)側の体験:

- 自宅や職場から診察を受けられるため、通院にかかる時間や交通費、待合室での待ち時間が不要になる。

- 感染症のリスクを避けられる。

- 診察後は、電子処方箋が薬局に送られ、薬を自宅に配送してもらうことも可能。

- 医療機関(企業)側の変革:

- 医療アクセスの向上: 過疎地や離島に住む人々や、多忙で通院が難しい人々にも医療を提供する機会が広がります。

- 業務効率化: 予約、問診、診察、決済、処方箋発行までの一連のプロセスをデジタル化することで、医療スタッフの事務的な負担を軽減できます。

- データ活用による予防医療: 継続的に蓄積される診療データや個人の健康データ(ウェアラブルデバイスから得られる心拍数など)を分析し、病気の早期発見や重症化予防といった「予防医療」へと繋げることが期待されています。

これは、従来の対面が基本だった医療サービスのあり方を、デジタル技術によって変革し、新たな価値を創造する試みです。

配車アプリ(GO、Uberなど)

乗りたい時に乗りたい場所へタクシーを呼べる「配車アプリ」は、移動という体験を劇的に変えました。

- 利用者(顧客)側の体験:

- 電話で場所を説明したり、道端で空車を探したりする必要がなく、アプリの地図上で乗車位置を指定するだけでタクシーを呼べる。

- 目的地を入力すれば、概算料金や到着予測時刻が事前に分かる。

- 事前に登録したクレジットカードで自動決済されるため、降車時の支払いがスムーズ。

- タクシー会社(企業)側の変革:

- 需給のマッチング最適化: GPSによる車両位置データと、過去の乗車データや天候、イベント情報などをAIが分析し、「タクシー需要が高まるエリア」を予測して、ドライバーに指示を出します。 これにより、ドライバーは空車で走り回る時間が減り、実車率(収益)が向上します。

- 業務プロセスの変革: 従来の無線配車センターの役割を、アプリとシステムが代替・効率化しています。

- 新たな移動サービスの創出: 相乗りサービスや、食事を配達するフードデリバリーサービス(Uber Eatsなど)といった、タクシー事業の資産を活用した新たなビジネスへと発展しています。

配車アプリは、データとAIを駆使して、利用者、ドライバー、タクシー会社の三者すべてにメリットをもたらすエコシステムを構築した、DXの成功事例と言えます。

無人レジ・セルフレジ

スーパーマーケットやコンビニエンスストア、アパレルショップなどで、顧客自身が商品のバーコードをスキャンして会計を行う「セルフレジ」や、商品を置くだけで合計金額が自動計算される「無人レジ」が普及しています。

- 顧客側の体験:

- レジの待ち行列を回避でき、自分のペースで会計ができる。

- 店員との接触を最小限に抑えられる。

- 店舗(企業)側の変革:

- 省人化と生産性向上: レジ業務に必要な人員を削減し、その分のスタッフを品出しや顧客への案内といった、より付加価値の高い業務に再配置できます。

- データ収集の高度化: どの顧客が(会員情報と紐づければ)、いつ、何と何を買ったかという購買データ(POSデータ)をリアルタイムで正確に収集できます。このデータを分析することで、死に筋・売れ筋商品の把握、効果的な棚割りの検討、ターゲットを絞ったクーポン発行などが可能になります。

- 新たな店舗形態の実現: Amazon Goに代表されるような、レジそのものが存在しないウォークスルー型の店舗も登場しており、店舗運営のあり方を根本から変えようとしています。

セルフレジは、単なる省人化ツールではなく、店舗運営をデータドリブンに変革するための重要なデータ収集デバイスとしての役割も担っているのです。

AIチャットボットによる問い合わせ対応

企業のWebサイトやECサイトで、画面の右下などから現れて質問に答えてくれる「AIチャットボット」も、すっかりおなじみの存在になりました。

- 顧客側の体験:

- 電話が繋がるのを待ったり、メールの返信を待ったりすることなく、24時間365日、いつでも疑問を解決できる。

- 簡単な質問であれば、すぐに回答が得られる。

- 企業側の変革:

- コールセンター業務の効率化: 「営業時間は?」「送料はいくら?」といった、よくある質問(FAQ)をAIチャットボットが自動で対応することで、人間のオペレーターは、より複雑で個別性の高い問い合わせに集中できます。これにより、コールセンター全体の応対品質が向上し、オペレーターの負担も軽減されます。

- 顧客データの収集と分析: チャットボットに寄せられた質問内容は、顧客が何に疑問や不満を抱いているかを示す「生の声」の宝庫です。これらのデータを分析することで、WebサイトやFAQページの改善、製品・サービスの改善点発見に繋げることができます。

このように、私たちの身の回りには、DXによってビジネスの仕組みが変わり、生活がより便利になった例が溢れています。これらの事例に共通するのは、単にデジタルツールを導入するだけでなく、それによって得られるデータを活用し、顧客体験やビジネスモデルそのものを変革しているという点です。

企業がDXを推進するための3ステップ

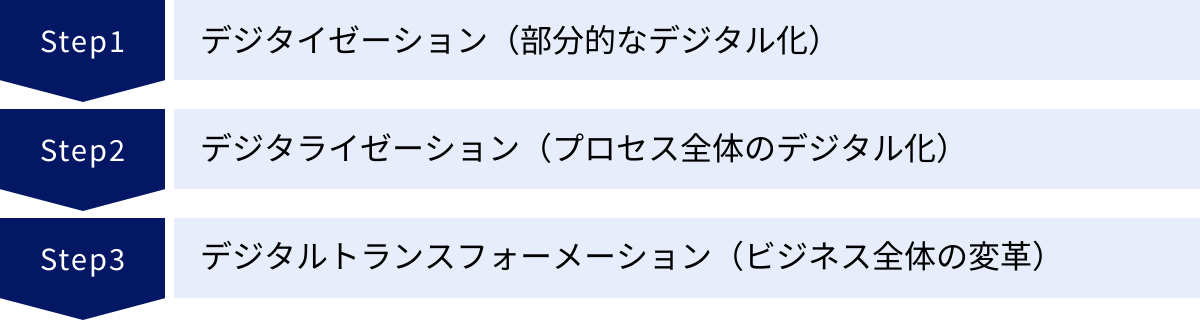

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、ある日突然達成できるものではなく、計画的かつ段階的に進めるべき壮大な変革プロジェクトです。多くの企業は、いきなり「ビジネスモデルの変革」という大きな目標を掲げてしまい、何から手をつけていいか分からずに頓挫してしまいます。DXを成功に導くためには、自社の現状を正しく認識し、地に足のついたステップを踏んでいくことが重要です。ここでは、企業がDXを推進するための現実的なロードマップとして、一般的に提唱されている「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」「デジタルトランスフォーメーション」という3つのステップを解説します。

① デジタイゼーション(部分的なデジタル化)

デジタイゼーションは、DXに向けた最初の、そして最も基礎的なステップです。この段階の目的は、社内に存在する物理的・アナログな情報や資産をデジタルデータに変換することにあります。言い換えれば、「紙とハンコ」の文化から脱却し、デジタルで業務を行うことへの「慣れ」を醸成する準備期間とも言えます。

- 目的:

- アナログ情報のデジタルデータ化

- 情報の保管、検索、共有の効率化

- ペーパーレス化の第一歩

- 全社的なデジタルアレルギーの払拭

- 具体的な取り組み例:

- 書類の電子化: 過去の契約書、会議の議事録、設計図面などをスキャナーで読み取り、PDFファイルとしてサーバーやクラウドストレージに保存する。

- コミュニケーションツールの導入: 社内の連絡手段として、メールだけでなくビジネスチャットツール(例: Slack, Microsoft Teams)を導入し、手軽な情報共有を促進する。

- Web会議システムの活用: 社内外の打ち合わせにWeb会議システム(例: Zoom, Google Meet)を導入し、移動時間やコストの削減を図る。

- 勤怠管理のデジタル化: タイムカードを廃止し、ICカードやPCのログで勤怠を打刻・管理するシステムを導入する。

- 名刺管理ツールの導入: 交換した紙の名刺をスキャンしてデータ化し、社内で共有できるクラウド名刺管理サービスを利用する。

このデジタイゼーションの段階では、まだ業務プロセスそのものが大きく変わるわけではありません。しかし、これまで物理的な制約に縛られていた情報がデジタルデータになることで、場所を問わずに情報へアクセスできるようになったり、必要な情報をキーワードで瞬時に検索できるようになったりと、着実な効果を実感できます。ここで重要なのは、完璧を目指さずに、まずはできるところから着手し、従業員に「デジタルは便利だ」という成功体験を積んでもらうことです。これが、次のステップへ進むための土台となります。

② デジタライゼーション(プロセス全体のデジタル化)

デジタイゼーションによってデータのデジタル化が進んだら、次のステップはデジタライゼーションです。この段階では、特定の業務プロセス全体をデジタル技術で再構築し、自動化・効率化することを目指します。個別の作業をデジタルに置き換えるだけでなく、一連の業務の流れ(ワークフロー)をデジタル上で完結させることが目標です。

- 目的:

- 特定の業務プロセスの全体最適化

- 生産性の飛躍的な向上

- ヒューマンエラーの削減

- データ連携による部門間協力の促進

- 具体的な取り組み例:

- 営業プロセスのデジタル化: SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理システム)を導入し、見込み客の獲得から商談管理、受注、アフターフォローまでの一連の営業活動をシステム上で一元管理する。営業担当者は、外出先からでもスマートフォンで顧客情報や商談履歴を確認・更新でき、上司はリアルタイムで進捗を把握できる。

- マーケティングプロセスのデジタル化: MA(マーケティングオートメーション)ツールを導入し、Webサイトへのアクセスやメール開封といった顧客の行動に応じて、自動で最適なコンテンツを配信する。これにより、見込み客の育成(リードナーチャリング)を効率的に行う。

- バックオフィス業務のデジタル化: RPA(Robotic Process Automation)を導入し、経理部門の請求書発行や入金消込、人事部門の給与計算といった定型業務を完全に自動化する。また、クラウド会計・人事労務ソフトを導入し、データの入力から申請・承認、各種帳票の作成までをシステム内で完結させる。

- 開発プロセスのデジタル化: プロジェクト管理ツール(例: Jira, Backlog)やバージョン管理システム(例: Git)を導入し、開発タスクの進捗管理やソースコードの共有を効率化する。

デジタライゼーションは、特定の部門や業務領域における「変革」と言えます。この段階を成功させるには、単にツールを導入するだけでなく、「ツールの機能に合わせて既存の業務プロセスを見直す」という意識が不可欠です。古いやり方に固執せず、業務のあり方そのものをゼロベースで考え直すことが求められます。このステップを経ることで、組織には部門単位での成功事例が蓄積され、全社的な変革への機運が高まっていきます。

③ デジタルトランスフォーメーション(ビジネス全体の変革)

デジタイゼーションでデータの土台を作り、デジタライゼーションで業務プロセスを磨き上げた先にあるのが、最終目的地であるデジタルトランスフォーメーション(DX)です。この段階では、これまでのステップで蓄積されたデータや効率化されたプロセスを経営資源として活用し、製品・サービス、ビジネスモデル、さらには組織文化や企業風土といった企業活動の全体を根本から変革することを目指します。

- 目的:

- 新たな顧客価値の創出

- 新しいビジネスモデルへの転換

- データドリブンな経営の実現

- 競争上の優位性の確立と持続的成長

- 具体的な取り組み例:

- 新たなビジネスモデルの創出: 製造業が、製品に取り付けたIoTセンサーから得られる稼働データを分析し、故障予知や遠隔監視といったサービスを提供する「サービス化(Servitization)」や、製品をサブスクリプションモデルで提供するビジネスへと転換する。

- データに基づく新サービスの開発: 小売業が、POSデータやECサイトの行動履歴、さらには外部の気象データやSNSのトレンド情報などを統合的に分析し、新たなプライベートブランド商品を開発したり、個々の顧客に最適化されたレコメーションサービスを提供したりする。

- 顧客体験(CX)の抜本的な改革: 顧客とのあらゆる接点(店舗、EC、アプリ、コールセンター)で得られるデータを統合し、チャネルを横断したシームレスでパーソナルな体験を提供する。顧客からのフィードバックをリアルタイムで製品開発やサービス改善に活かす仕組みを構築する。

- 組織文化の変革: 経営層から現場まで、すべての意思決定がデータに基づいて行われる「データドリブンカルチャー」を醸成する。部門の壁を越えて協業し、小さな失敗を許容しながら迅速に試行錯誤を繰り返す「アジャイルな組織」へと変革する。

DXは、一度達成したら終わりというゴールではありません。市場環境や技術は常に変化し続けるため、DXとは、変化に対応し続けるための継続的な変革活動そのものです。この3つのステップは一直線に進むとは限らず、時には行き来しながら、螺旋を描くようにスパイラルアップしていくものと捉えるのが適切でしょう。重要なのは、自社が今どの段階にいるのかを客観的に把握し、身の丈に合った次の一歩を着実に踏み出すことです。

DXを成功させるためのポイント

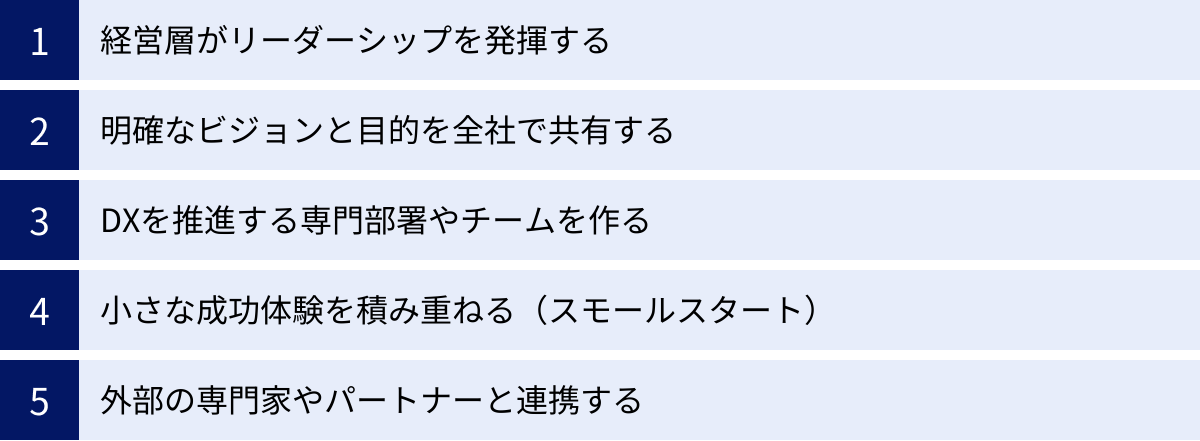

DXの道のりは険しく、経済産業省の調査でも多くの企業が課題に直面していることが示されています。DXを単なる掛け声で終わらせず、真の企業変革へと繋げるためには、いくつかの重要な成功要因が存在します。技術の導入以上に、組織や人の動かし方が成否を分けると言っても過言ではありません。ここでは、DXを成功に導くために不可欠な5つのポイントを解説します。

経営層がリーダーシップを発揮する

DXが失敗する最大の原因の一つが、「経営層のコミットメント不足」です。DXは、情報システム部門や特定の事業部門だけで完結するものではなく、予算配分、組織構造、業務プロセス、人事評価制度といった会社全体の仕組みにメスを入れる全社的な改革です。このような大きな変革を成し遂げるには、経営トップの強力なリーダーシップが絶対に不可欠です。

- ビジョンの提示: 経営トップは、「なぜ我が社はDXに取り組むのか」「DXを通じてどのような未来を実現したいのか」という明確なビジョンを、自らの言葉で情熱をもって全社員に語りかける必要があります。このビジョンが、変革の過程で生じる様々な困難を乗り越えるための求心力となります。

- 覚悟を示す行動: DXには相応の投資と時間がかかり、短期的には成果が出ないこともあります。目先の利益に惑わされず、中長期的な視点で投資を継続する覚悟が求められます。また、部門間の利害対立や現場からの抵抗が起きた際には、経営層がトップダウンで調整・判断を下し、改革を推進する姿勢を示すことが重要です。

- 権限移譲: 経営層はビジョンを示す一方で、現場の推進チームに大胆な権限移譲を行うことも必要です。マイクロマネジメントに陥らず、現場が迅速に意思決定し、トライ&エラーを繰り返せる環境を整えることが、DXのスピード感を高めます。

DXの主語は「経営」であり、「情報システム部」ではありません。 経営層がDXを他人事ではなく「自分事」として捉え、先頭に立って旗を振ることが、成功への第一歩です。

明確なビジョンと目的を全社で共有する

経営層がビジョンを掲げるだけでなく、そのビジョンが経営陣から管理職、そして現場の一般社員一人ひとりにまで深く浸透し、共感を得ている状態を作ることが極めて重要です。目的が曖昧なままでは、社員は何のために慣れないツールを使ったり、業務のやり方を変えたりしなければならないのか理解できず、変革への抵抗勢力となってしまいます。

- 「Why」から始める: 「どのツールを導入するか(What)」や「どうやって導入するか(How)」から議論を始めるのではなく、「なぜDXをやるのか(Why)」を徹底的に突き詰めます。例えば、「競合に勝つため」といった漠然とした目標ではなく、「データ活用によって顧客一人ひとりに寄り添ったサービスを提供し、〇〇業界で最も顧客から愛されるブランドになる」といった、具体的でワクワクするような目的を設定します。

- 全社を巻き込んだ対話: ビジョンの策定は、経営層だけで行うのではなく、ワークショップなどを通じて各部門の代表者や若手社員も巻き込み、対話を重ねることが有効です。自分たちが策定に関わったビジョンであれば、社員はそれを「自分たちのもの」として捉え、主体的に行動するようになります。

- 継続的なコミュニケーション: ビジョンは一度伝えたら終わりではありません。社内報、全体会議、ビジネスチャットなど、あらゆるチャネルを通じて、繰り返し発信し続けることが大切です。DXプロジェクトの進捗状況や、小さな成功事例をこまめに共有することで、全社の関心を維持し、一体感を醸成します。

全社員が同じゴールを目指して進む「羅針盤」となる明確なビジョンこそが、DXという長い航海を乗り切るための原動力となります。

DXを推進する専門部署やチームを作る

DXを本格的に推進するためには、その旗振り役となる専門の組織が必要です。従来の縦割り組織のままでは、部門間の連携がうまくいかず、改革がなかなか進みません。

- 部門横断的なチームの組成: DX推進チームは、情報システム部門のメンバーだけでなく、事業部門(営業、マーケティング、開発など)、企画部門、人事部門など、様々な部署からエース級の人材を集めて構成することが理想です。ビジネスサイドの課題認識と、ITサイドの技術的知見を融合させることで、実効性の高い施策を立案できます。

- CDO(Chief Digital Officer)の設置: 経営レベルでDXを強力に推進するために、CDO(最高デジタル責任者)やCDXO(最高DX責任者)といった専門役員を設置することも有効な手段です。CDOは、経営戦略と連携したDX戦略を策定し、部門間の調整役を担い、経営会議の場でDXに関する意思決定をリードする重要な役割を果たします。

- 推進チームの役割: このチームは、全社のDX戦略の策定、各部門のDX施策の支援、最新技術動向の調査・検証、全社的なデジタルリテラシー向上のための啓発活動など、DXに関する司令塔としての役割を担います。ただし、推進チームがすべての実務を抱え込むのではなく、あくまで各事業部門が主体となってDXに取り組むのを「支援・促進」するハブとしての機能を意識することが重要です。

小さな成功体験を積み重ねる(スモールスタート)

最初から全社規模での大改革を目指すと、計画が壮大になりすぎてリスクが高まり、失敗した時のダメージも大きくなります。DXを確実に前進させるためには、「小さく始めて、早く失敗し、素早く学び、大きく育てる」というアプローチが有効です。

- パイロットプロジェクトの実施: まずは、成果が出やすく、影響範囲を限定できる特定の部門や業務をパイロット(試験的)プロジェクトとして選び、そこでDX施策を試してみます。例えば、「営業部門の日報をSFAでデジタル化する」「経理部門の請求書処理をRPAで自動化する」といった具体的なテーマを設定します。

- 成功事例の創出と横展開: パイロットプロジェクトで「業務時間が〇〇時間削減された」「売上が〇%向上した」といった具体的な成功事例(Quick Win)を作ることを目指します。この成功体験は、DXの効果を懐疑的に見ていた他の社員や経営層に対する何よりの説得材料になります。成功のノウハウを形式知化し、他の部門へと横展開していくことで、DXの取り組みが全社に波及していきます。

- アジャイルなアプローチ: ウォーターフォール型のように最初に完璧な計画を立てるのではなく、アジャイル型のアプローチを取り入れ、短いサイクルで試行と改善を繰り返します。これにより、市場や顧客の反応を見ながら柔軟に軌道修正することができ、手戻りを最小限に抑えられます。

スモールスタートは、DXのリスクを管理し、組織に変革への自信と勢いをもたらすための賢明な戦略です。

外部の専門家やパートナーと連携する

DX推進に必要なスキルやノウハウを、すべて自社だけで賄うのは現実的ではありません。特に、AIやデータサイエンスといった最先端の技術領域や、大規模なシステム刷新の経験が豊富な人材は希少です。このような場合は、自社にない知見やリソースを補うために、外部の専門家やパートナー企業と積極的に連携することが成功への近道となります。

- 多様なパートナー: パートナーには、DX戦略の策定を支援するコンサルティングファーム、特定のツール導入やシステム開発を担うITベンダー(SIer)、特定の業務に特化したSaaSベンダー、フリーランスの専門家など、様々な形態があります。自社の課題や目的に応じて、最適なパートナーを選定することが重要です。

- 「丸投げ」は厳禁: 外部パートナーを活用する上で最も注意すべき点は、「丸投げ」にしないことです。パートナーに依存しすぎると、自社にノウハウが蓄積されず、いつまでたっても自律的にDXを推進できない「ベンダーロックイン」の状態に陥ってしまいます。

- 協業と内製化のバランス: 理想的な関係は、外部パートナーと二人三脚でプロジェクトを進め、その過程で知識やスキルを積極的に吸収し、徐々に自社で運用・改善できる体制(内製化)を構築していくことです。パートナーはあくまで「伴走者」であり、DXの主体は常に自社であるという意識を持つことが不可欠です。

自社の強みと弱みを冷静に分析し、外部の力を賢く借りることが、DXという複雑なパズルを解き明かすための鍵となります。

DX推進に役立つおすすめツール5選

DXを推進する上で、優れたデジタルツールの活用は欠かせません。ツールはDXの目的そのものではありませんが、ビジョンを実現するための強力な武器となります。ここでは、企業のDXを加速させる代表的な領域である「営業」「マーケティング」「業務自動化」「コミュニケーション」「データ分析」において、世界的に評価の高いツールを5つ厳選して紹介します。これらのツールが、自社のどの課題を解決できるかの参考にしてください。

(各ツールの情報は、各社公式サイトの公開情報に基づいています。)

① Salesforce Sales Cloud(営業支援・顧客管理)

Salesforce Sales Cloudは、世界No.1のシェアを誇るSFA(営業支援)/CRM(顧客関係管理)プラットフォームです。営業活動のDXにおいて、中心的な役割を果たします。

- 解決できる課題:

- 顧客情報がExcelや個人の手帳に散在し、属人化している。

- 営業担当者の活動内容が見えず、的確なアドバイスができない。

- 売上予測の精度が低く、勘や経験に頼っている。

- 主な機能:

- 顧客管理: 企業情報、担当者、過去の対応履歴などを一元管理。

- 商談管理: 商談の進捗状況、受注確度、競合情報などを可視化。

- 活動管理: 営業担当者の訪問、電話、メールといった活動を記録・共有。

- レポート・ダッシュボード: 売上実績や予測、営業活動量をリアルタイムでグラフ化し、分析。

- モバイル対応: スマートフォンやタブレットから、いつでもどこでも情報にアクセス・更新が可能。

- DXにおける役割:

Sales Cloudを導入することで、営業プロセスが標準化・可視化され、データに基づいた科学的な営業活動(セールス・イネーブルメント)が実現します。蓄積された顧客データを分析することで、優良顧客の特定や、失注原因の分析、効果的な営業アプローチの発見に繋がり、組織全体の営業力を底上げします。マーケティング部門やカスタマーサービス部門とのデータ連携も容易で、顧客を中心とした組織運営の基盤となります。

(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト)

② Marketo Engage(マーケティング自動化)

Marketo Engage(マルケトエンゲージ)は、アドビ社が提供するMA(マーケティングオートメーション)ツールのリーディングカンパニーです。見込み客の獲得から育成、選別までの一連のマーケティング活動を自動化・効率化します。

- 解決できる課題:

- Webサイトから問い合わせは来るが、その後のフォローができていない。

- 展示会で集めた大量の名刺を活かしきれていない。

- 営業部門に渡す見込み客の質が低く、無駄なアプローチが多い。

- 主な機能:

- リード(見込み客)管理: Webフォームやイベントなど、あらゆるチャネルから獲得したリード情報を一元管理。

- ナーチャリング: リードの属性や行動(Web閲覧、メール開封など)に応じて、パーソナライズされたメールやコンテンツを自動で配信し、購買意欲を高める。

- スコアリング: リードの行動を点数化し、購買確度の高い「ホットリード」を自動で判別。

- SFA/CRM連携: ホットリードを自動で営業部門(Salesforceなど)に連携し、スムーズな引き渡しを実現。

- DXにおける役割:

Marketo Engageは、マーケティング活動を属人的なものから、データドリブンで再現性のある仕組みへと変革します。どの施策がどれだけ成果に繋がったかを可視化できるため、マーケティング投資のROIを最適化できます。顧客一人ひとりの興味・関心に合わせたきめ細やかなコミュニケーションは、顧客体験(CX)の向上に直結し、長期的な顧客ロイヤルティの構築に貢献します。

(参照:アドビ株式会社公式サイト)

③ UiPath(業務自動化)

UiPath(ユーアイパス)は、RPA(Robotic Process Automation)市場を牽引するグローバルリーダーです。PC上で行われる定型的な手作業を、「ソフトウェアロボット」に代行させることで、業務を自動化します。

- 解決できる課題:

- データ入力、転記、レポート作成といった単純作業に多くの時間が取られている。

- 人手不足で、バックオフィス部門の業務が逼迫している。

- 手作業による入力ミスや処理漏れが頻発している。

- 主な機能:

- 直感的な開発環境: プログラミング知識がなくても、ドラッグ&ドロップの直感的な操作でロボット(ワークフロー)を作成できる「UiPath Studio」。

- AIとの連携: OCR(光学的文字認識)や自然言語処理などのAI技術と連携し、請求書や契約書といった非定型帳票からのデータ抽出など、より高度な業務も自動化できる「AI-OCR」。

- ロボットの管理・統制: 複数のロボットの実行スケジュール管理や稼働監視、権限管理を行う「UiPath Orchestrator」。

- DXにおける役割:

UiPathは、特に経理、人事、総務といったバックオフィス部門の生産性を劇的に向上させるための強力なツールです。従業員を単純作業から解放し、より分析的・創造的な高付加価値業務へシフトさせることで、DXの第一歩である「デジタライゼーション」を強力に推進します。これにより創出された時間を、業務プロセスの改善やデータ分析に充てることができ、組織全体の変革に繋がります。

(参照:UiPath株式会社公式サイト)

④ Slack(コミュニケーション活性化)

Slack(スラック)は、ビジネス向けに設計されたメッセージングプラットフォームです。単なるチャットツールに留まらず、組織のコミュニケーションのあり方そのものを変革します。

- 解決できる課題:

- 社内の情報共有がメール中心で、重要な情報が埋もれてしまう。

- 部門間の壁が高く、連携がスムーズにいかない。

- 意思決定に時間がかかり、ビジネスのスピード感が遅い。

- 主な機能:

- チャンネル: プロジェクトやチーム、テーマごとに「チャンネル」と呼ばれるトークルームを作成し、オープンな情報共有を促進。

- スレッド: 特定のメッセージに対する返信をスレッド形式でまとめることで、会話の流れを整理。

- インテグレーション: Google Drive, Salesforce, Jiraなど、2,000以上の外部ツールと連携し、通知や情報をSlackに集約。

- 検索機能: 過去の会話や共有ファイルを強力な検索機能で簡単に見つけ出す。

- DXにおける役割:

Slackは、DXの土台となる「オープンでアジャイルな組織文化」を醸成します。メールのような閉じたコミュニケーションから、誰もが閲覧できるチャンネルでのオープンなコミュニケーションへと移行することで、情報のサイロ化を防ぎ、部門を超えたコラボレーションを活性化させます。迅速な情報共有は意思決定のスピードを高め、変化の激しいビジネス環境への対応力を強化します。DX推進チームのハブとしても最適なツールです。

(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト)

⑤ Tableau(データ可視化・分析)

Tableau(タブロー)は、誰もがデータを見て理解できるようにすることを目指す、BI(ビジネスインテリジェンス)およびデータ可視化ツールのトップランナーです。Salesforceの傘下にあります。

- 解決できる課題:

- Excelでのデータ集計やレポート作成に膨大な時間がかかっている。

- データはあるが、専門家でなければ分析できず、活用されていない。

- 会議で使われる資料が数字の羅列で、直感的に理解できない。

- 主な機能:

- 多様なデータソースへの接続: Excel、スプレッドシート、各種データベース、クラウドサービス(Salesforceなど)まで、社内に散在する様々なデータに直接接続。

- 直感的なビジュアライゼーション: ドラッグ&ドロップの簡単な操作で、データをインタラクティブなグラフやマップ、ダッシュボードに変換。

- ダッシュボード共有: 作成したダッシュボードをWeb上で安全に共有し、関係者全員が最新のデータに基づいた議論を行うことが可能。

- DXにおける役割:

Tableauは、組織全体がデータに基づいて意思決定を行う「データドリブンカルチャー」を根付かせるための鍵となります。これまで専門家のものであったデータ分析を、営業、マーケティング、経営企画など、現場のビジネスユーザーの手に解放します。誰もがデータを「見てわかる」ようになることで、データに対する心理的なハードルが下がり、組織のデータリテラシーが向上します。これは、真のDXを実現するための不可欠な要素です。

(参照:Tableau(セールスフォース・ジャパン)公式サイト)

まとめ

本記事では、DX(デジタルトランスフォーメーション)について、その基本的な定義から、IT化やデジタル化との違い、推進が求められる背景、メリット・デメリット、そして具体的な推進ステップや成功のポイントまで、網羅的に解説してきました。

改めて重要なポイントを振り返ります。

- DXの本質は「変革」にある: DXとは、単にデジタルツールを導入することではありません。データとデジタル技術を駆使して、ビジネスモデルや業務プロセス、組織文化そのものを根本から変革し、新たな価値を創造することで、競争上の優位性を確立する経営戦略です。

- IT化・デジタル化はDXへのステップ: IT化(部分的な効率化)、デジタイゼーション(アナログ→デジタル)、デジタライゼーション(プロセスのデジタル化)は、DXを実現するための重要なステップですが、それ自体がゴールではありません。DXは、これらの土台の上に成り立つ、より高次の概念です。

- DXは待ったなしの経営課題: 「2025年の崖」に代表されるレガシーシステムの問題、激化する市場競争、労働人口の減少といった社会構造の変化に対応するため、DXはもはや選択肢ではなく、すべての企業にとっての必須科目となっています。

- 成功の鍵は「人」と「組織」: DXの成否を分けるのは、最新技術の導入そのものではなく、経営トップの強いリーダーシップ、明確なビジョンの共有、全社を巻き込む推進体制、そして変化を恐れない組織文化です。

DXの旅は、決して簡単ではありません。多大なコストと時間、そして変革に伴う痛みを覚悟する必要があります。しかし、この変革を乗り越えた先にこそ、企業の持続的な成長と、変化の激しい時代を生き抜くための真の強さが待っています。

この記事で紹介した知識や事例が、皆様の会社でDXを推進する上での一助となれば幸いです。まずは自社の現状を正しく把握し、「デジタイゼーション」の小さな一歩からでも構いません。スモールスタートで成功体験を積み重ね、全社を巻き込みながら、継続的に変革を進めていくこと。それが、DXという壮大なプロジェクトを成功に導く、最も確実な道筋と言えるでしょう。