現代のビジネス環境において、デジタルトランスフォーメーション(DX)は企業の持続的な成長と競争力強化に不可欠な要素となっています。経済産業省と東京証券取引所は、こうしたDXに優れた取り組みを行う企業を「DX銘柄」として選定し、公表しています。

この記事では、「DX銘柄」とは何か、その背景や選定されるメリットを詳しく解説します。さらに、2024年に選定された25社の具体的な取り組みや、DX推進に成功している企業に共通する特徴、そして自社のDXを成功させるための実践的なポイントまで、網羅的に掘り下げていきます。

DXに関心のある経営者や担当者、企業の将来性を見極めたい投資家、そして自身のキャリアを考えるビジネスパーソンにとって、DXの最前線を走る企業の動向を理解することは極めて重要です。本記事を通じて、日本のDXの現状と未来を読み解き、次なる一手へのヒントを見つけていただければ幸いです。

目次

DX銘柄とは?

「DX銘柄」という言葉を耳にする機会が増えましたが、その正確な定義や目的を深く理解している人はまだ多くないかもしれません。この章では、DX銘柄がどのような制度であり、なぜ今これほどまでに注目を集めているのか、その背景とともに詳しく解説します。

経済産業省と東京証券取引所が選定する企業

DX銘柄とは、経済産業省と東京証券取引所が共同で、東京証券取引所に上場している企業の中から、特に優れたデジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組みを行っている企業を選定・公表する制度です。この制度は、単に最新技術を導入している企業を表彰するものではありません。その核心的な目的は、デジタル技術を前提としたビジネスモデルの変革や、新たな成長・競争力強化に挑戦し、企業価値の向上に結びつけている企業を「模範」として示すことにあります。

具体的には、以下の2つの大きな狙いがあります。

- 投資家への情報提供: 中長期的な視点で企業の成長性を評価する投資家に対して、DXへの取り組みという非財務情報を判断材料として提供します。DXに積極的に取り組む企業は、将来の収益機会の創出やリスク対応能力が高いと見なされ、投資対象としての魅力が高まります。DX銘柄は、そうした投資家が優良な投資先を見つけるための羅針盤の役割を果たします。

- 企業へのDX推進の促進: DX銘柄に選定されることは、企業にとって大きな名誉であり、社会的な評価の向上に直結します。この制度があることで、他の多くの企業が「我々もDX銘柄を目指そう」という動機付けを得られます。優れた事例(ベストプラクティス)を共有することで、日本全体の産業競争力を底上げする狙いがあります。

選定プロセスは非常に厳格です。まず、DX推進の準備が整っていることを示す「DX認定」を取得していることが応募の前提条件となります。その上で、各社が提出する「DX調査票」への回答内容に基づき、専門家で構成される評価委員会が審査を行います。評価の軸は多岐にわたり、「ビジョン・ビジネスモデル」「戦略」「組織・制度・人材」「ガバナンス」など、経営の根幹に関わる部分が重点的にチェックされます。

つまり、DX銘柄に選定される企業は、付け焼き刃のデジタル化ではなく、経営トップの強いリーダーシップのもと、全社的な変革としてDXを位置づけ、着実に成果を上げている企業であると言えるでしょう。

(参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」、東京証券取引所「DX銘柄」)

DX銘柄が注目される背景

DX銘柄がこれほどまでに注目を集める背景には、現代の日本企業が直面する深刻な課題と、それを乗り越えるためのDXの重要性があります。主な背景として、以下の3点が挙げられます。

- グローバル競争の激化と市場の変化

デジタル技術の進化は、業界の垣根を溶かし、世界中の企業が同じ土俵で競争する時代をもたらしました。GAFAMに代表されるようなデジタルネイティブ企業は、データを駆使した新しいサービスを次々と生み出し、既存の産業構造を破壊しています(デジタル・ディスラプション)。また、消費者の行動も大きく変化し、パーソナライズされた体験や利便性の高いサービスが当たり前に求められるようになりました。このような環境下で、旧来のビジネスモデルや業務プロセスに固執している企業は、競争力を失い、市場から淘汰されるリスクに晒されています。 - 「2025年の崖」という深刻な課題

経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で警鐘を鳴らしたのが、「2025年の崖」です。これは、多くの日本企業が抱えるレガシーシステム(老朽化・複雑化・ブラックボックス化した既存のITシステム)が、2025年以降、本格的な足かせとなる問題を指します。具体的には、- システムの維持管理費が高騰し、新たなデジタル投資に予算を回せない。

- システムの中身がわかる技術者が退職し、誰も触れない「ブラックボックス」と化す。

- 部門ごとにシステムが乱立し、全社的なデータ活用ができない。

- 増大するサイバーセキュリティリスクに対応できない。

といった問題が深刻化し、DXが進まないどころか、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があると指摘されています。この「崖」を乗り越えるためには、レガシーシステムの刷新を含めた抜本的なDXが急務なのです。

(参照:経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」)

- 投資家マインドの変化(ESG投資との連動)

近年、投資の世界では、企業の財務情報(売上や利益)だけでなく、非財務情報(環境・社会・ガバナンス)を重視する「ESG投資」が主流になっています。投資家は、企業が長期的に成長し続けるためには、社会課題への貢献や持続可能な経営体制が不可欠だと考えています。DXへの取り組みは、このESGの文脈でも極めて重要です。- E(環境): エネルギー効率の最適化、サプライチェーンの可視化によるCO2排出量削減など。

- S(社会): 働き方改革の推進、多様な人材の活躍、新たな顧客体験の提供など。

- G(ガバナンス): データに基づいた迅速な意思決定、リスク管理体制の強化など。

このように、DXは企業の持続可能性(サステナビリティ)を高める上で中心的な役割を担います。 DX銘柄は、投資家にとって、その企業の未来の成長性とガバナンスの質を測るための重要なシグナルとなっているのです。

これらの背景から、DXはもはや単なるIT戦略の一部ではなく、企業の生死を分ける経営課題そのものとして認識されるようになりました。DX銘柄は、この厳しい時代を勝ち抜くための道筋を示す、まさに「時代の羅針盤」として、社会全体から大きな注目を集めているのです。

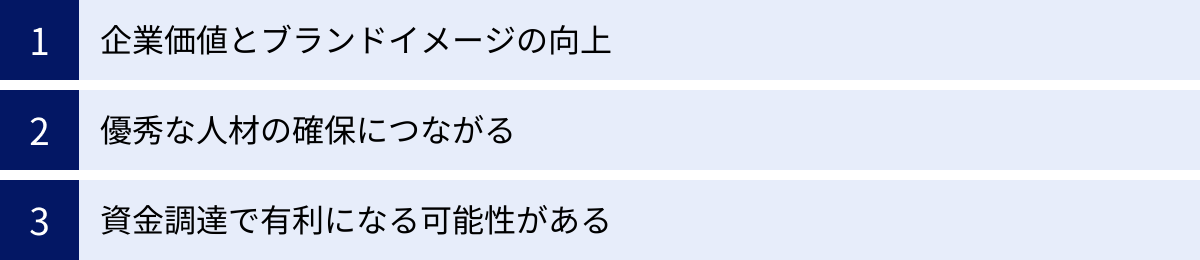

DX銘柄に選定される3つのメリット

DX銘柄に選定されることは、単なる名誉に留まらず、企業経営に具体的な好影響をもたらします。ここでは、選定によって得られる主な3つのメリットについて、その理由とともに深く掘り下げていきます。

① 企業価値とブランドイメージの向上

DX銘柄に選定されることの最も直接的で大きなメリットは、企業価値とブランドイメージが格段に向上することです。これは、社内外のさまざまなステークホルダー(利害関係者)からの評価が変わることで実現します。

まず、投資家からの評価が大きく変わります。 前述の通り、現代の投資家は企業の将来性を判断する上で、DXへの取り組みを重要な指標と見ています。DX銘柄に選定されたという事実は、経済産業省と東京証券取引所という公的機関から「この企業はデジタル時代を勝ち抜くための経営戦略と実行力を持っている」というお墨付きを得たに等しいのです。これにより、国内外の機関投資家からの注目度が高まり、株価形成にもポジティブな影響を与える可能性があります。企業のIR(Investor Relations)活動においても、DX銘柄選定は自社の成長戦略を説得力をもって語るための強力な材料となります。

次に、顧客や取引先からの信頼が向上します。 BtoBビジネスであれば、「DX銘柄に選定されるような先進的な企業と取引したい」と考えるパートナーが増えるでしょう。共同での技術開発や新規事業創出のオファーも舞い込みやすくなります。BtoCビジネスにおいても同様です。「この会社は顧客体験の向上に真剣に取り組んでいる」「時代に合わせて進化し続ける信頼できる企業だ」という「DX先進企業」としてのブランドイメージは、顧客のロイヤルティを高め、製品やサービスの選択において有利に働きます。

さらに、社会全体に対するアピールにもなります。DX銘柄に選定されると、各種メディアで取り上げられる機会が増え、企業の認知度が飛躍的に高まります。これにより、自社の取り組みを広く社会に知らせることができ、企業としての社会的存在価値を高めることにもつながるのです。

このように、DX銘柄という称号は、財務諸表には現れない無形の資産として、企業の持続的な成長を支える強固な基盤となります。

② 優秀な人材の確保につながる

少子高齢化による労働人口の減少が深刻化する日本において、優秀な人材、特にDXを牽引できるデジタル人材の獲得競争は激化の一途をたどっています。このような状況下で、DX銘柄に選定されることは、採用活動において非常に強力な武器となります。

なぜなら、優秀な人材ほど、自身の成長機会ややりがいを重視する傾向にあるからです。特に、AIエンジニア、データサイエンティスト、UI/UXデザイナーといった専門性の高いデジタル人材は、以下のような環境を求めています。

- 挑戦的な課題に取り組めるか: 自身のスキルを活かし、企業のビジネスモデル変革といった大きな課題に挑戦できる環境。

- 最新の技術に触れられるか: クラウド、AI、IoTなどの先進技術を積極的に活用し、自身の技術力を高められる職場。

- 成長できる文化があるか: 失敗を許容し、学び続ける文化があり、スキルアップを支援する制度が整っていること。

- 経営層の理解があるか: 経営層がデジタル技術の重要性を理解し、DXへの投資に積極的であること。

DX銘柄に選定された企業は、まさにこれらの条件を満たしていることを客観的に証明しています。求職者から見れば、「この会社なら、自分の能力を最大限に発揮できそうだ」「時代遅れの組織ではなく、未来志向の環境で働ける」という魅力的なメッセージとして受け取られます。結果として、採用ブランディングが強化され、他社との人材獲得競争において優位に立つことができるのです。

また、この効果は社外からの人材獲得に限りません。社内の従業員にとっても、自社がDX銘柄に選定されることは大きな誇りとなります。「自分たちの取り組みが社会的に認められた」という事実は、従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)やモチベーションを大きく向上させます。これにより、離職率の低下や、社員一人ひとりの生産性向上といった効果も期待できるでしょう。

「人は石垣、人は城」という言葉がありますが、DX時代においては「デジタル人材こそが企業の競争力の源泉」です。 DX銘柄への選定は、その源泉となる優秀な人材を惹きつけ、定着させるための強力な磁石となるのです。

③ 資金調達で有利になる可能性がある

企業の成長に不可欠な資金調達の面でも、DX銘柄への選定は有利に働く可能性があります。これは、金融機関や投資家が企業を評価する際の視点が、従来の財務状況一辺倒から、事業の将来性や持続可能性を重視する方向へとシフトしているためです。

銀行などの金融機関が融資を判断する際、もちろん企業の財務健全性(自己資本比率やキャッシュフローなど)は重要な審査項目です。しかし、それに加えて、その企業が将来にわたって安定的に収益を上げ続けられるか、という事業性評価の比重が高まっています。DXへの取り組みは、まさにこの事業性評価における重要な加点要素となります。

例えば、DXによって以下のような状態を実現している企業は、金融機関から高く評価される傾向にあります。

- 業務効率化によるコスト競争力: デジタル技術で業務プロセスを自動化・効率化し、高い収益性を維持している。

- データ活用による市場対応力: 顧客データを分析し、市場の変化をいち早く捉えて新商品やサービスを開発できる。

- 強固なリスク管理体制: サプライチェーンの可視化やサイバーセキュリティ対策など、事業継続を脅かすリスクへの対応力が高い。

DX銘柄に選定されているという事実は、これらの能力を有していることの強力な証明となり、融資審査においてポジティブに作用する可能性があります。

近年では、「サステナビリティ・リンク・ローン」のように、企業のサステナビリティに関する目標(KPI)の達成度合いに応じて金利などの融資条件が変動する金融商品も増えています。DXの推進状況をKPIとして設定することで、より有利な条件で資金を調達できる道も開かれています。

もちろん、DX銘柄に選定されたからといって、自動的に融資が受けられたり、金利が下がったりするわけではありません。しかし、金融機関や投資家との対話において、自社の成長戦略と将来性を具体的に、かつ客観的な裏付けをもって説明できる強力なカードを手に入れることができるのです。これは、特に大規模な設備投資や新規事業開発など、多額の資金を必要とする場面において、大きなアドバンテージとなるでしょう。

DX銘柄と関連する認定制度

DX銘柄は、日本のDX推進を象徴する制度ですが、その周辺には目的や対象が異なるいくつかの関連制度が存在します。これらの制度の関係性を理解することで、国がどのようなステップで企業のDXを後押ししようとしているのか、その全体像が見えてきます。ここでは「DXグランプリ」「DXセレクション」「DX認定制度」の3つを取り上げ、その違いと役割を解説します。

| 制度名 | 対象企業 | 選定・認定の目的 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| DX銘柄 | 東京証券取引所の上場企業 | 優れたDX推進企業を公表し、投資家等に評価される機会を創出 | 企業価値向上への貢献度を重視。グランプリ企業も選定。 |

| DXグランプリ | DX銘柄に選定された企業 | DX銘柄の中から特に優れた企業を「ベストプラクティス」として紹介 | DXのトップランナーとして、他の企業の模範となる。 |

| DXセレクション | 中堅・中小企業、その他法人等 | 中堅・中小企業のDX優良事例を発掘・公表し、横展開を促進 | 地域経済の活性化や生産性向上への貢献を重視。 |

| DX認定制度 | 全ての事業者 | DX推進の準備が整った企業を国が認定し、社会全体のDXを促進 | DX銘柄やDXセレクションに応募するための前提となる認定。 |

DXグランプリ

DXグランプリは、その年に選定されたDX銘柄の中から、さらに「世界トップクラスのDX企業」として、特に傑出した取り組みを行っている企業に与えられる最高の栄誉です。DX銘柄が優等生の集まりだとすれば、DXグランプリはその中の首席、いわば「キング・オブ・DX」とも言える存在です。

選定は、DX銘柄の審査委員会によって行われ、評価基準は極めて高くなります。単に先進的な技術を導入しているだけでは不十分で、以下のような点が総合的に評価されます。

- 経営ビジョンの明確さと浸透度: 経営トップが描く変革のビジョンが、どれだけ具体的で、かつ組織の末端まで深く浸透しているか。

- ビジネスモデルの革新性: 既存の事業領域に留まらず、デジタル技術を駆使して業界の常識を覆すような新しいビジネスモデルを構築できているか。

- 組織・風土改革の実効性: DXを推進するために、サイロ化(部門間の壁)を打破し、アジャイルな開発体制や失敗を許容する文化をどれだけ本気で醸成できているか。

- 社会課題解決への貢献: 自社の利益追求だけでなく、DXを通じてサプライチェーン全体や社会全体の課題解決に貢献しているか。

DXグランプリに選定された企業は、日本のDXを牽引する真のリーダーとして、その取り組みが他の多くの企業のベンチマーク(目標)となります。経済産業省は、グランプリ企業の事例を詳細なレポートとして公開し、その成功の秘訣を広く共有することで、日本全体のDXレベルの底上げを図っています。2024年は、株式会社IHIと清水建設株式会社の2社がDXグランプリに輝きました。

DXグランプリは、日本企業が目指すべきDXの最高峰を示す灯台の役割を担っているのです。

(参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーション銘柄2024」)

DXセレクション

DX銘柄やDXグランプリが、主に東京証券取引所に上場する大企業を対象としているのに対し、DXセレクションは、日本の屋台骨を支える中堅・中小企業や特定非営利活動法人などのDX優良事例を選定・公表する制度です。大企業に比べて経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)が限られる中小企業であっても、創意工夫によって優れたDXを実現しているケースは数多く存在します。DXセレクションは、そうした「隠れたチャンピオン」に光を当てることを目的としています。

この制度の最大の特徴は、地域性や身近な課題解決に焦点を当てている点です。例えば、以下のような取り組みが評価されます。

- 地域の課題解決: 地場産業の活性化、地域の交通インフラの効率化、伝統工芸のデジタル化など、地域に根差した課題をDXで解決している。

- 生産性の飛躍的向上: 人手不足に悩む現場で、デジタルツールを活用して業務を劇的に効率化し、従業員の負担を軽減している。

- ニッチ市場での競争力強化: 特定の分野に特化し、デジタル技術を駆使して独自のサービスや製品を提供し、高い競争力を誇っている。

DXセレクションに選定されることは、中小企業にとって大きなメリットがあります。地域社会や金融機関からの信頼性が高まり、事業拡大や資金調達がしやすくなります。また、「DXに取り組んでいる先進的な中小企業」という評判は、大企業との採用競争において、地元志向の優秀な若者やUターン・Iターン人材を惹きつける強力なアピールポイントになります。

DX銘柄が大企業のダイナミックな変革を示すものであるとすれば、DXセレクションは、より地に足の着いた、多くの企業が参考にしやすい「等身大のDXモデル」を示すものと言えるでしょう。

(参照:経済産業省「DXセレクション(中堅・中小企業等のDX優良事例選定)」)

DX認定制度

DX認定制度は、企業がDXを推進する上での「準備が整っている(DX-Ready)」状態であることを、国が公式に認定する制度です。これは、特定の成果を上げた企業を表彰するDX銘柄やDXセレクションとは異なり、DXに取り組むための「体制」や「計画」が整っているかを評価する、いわばDXへの「入門」あるいは「登竜門」と位置づけられる制度です。

この認定を受けるためには、企業は「情報処理の促進に関する法律」に基づき、国が定めた指針に沿った事業計画を策定し、申請する必要があります。具体的には、以下の項目が審査されます。

- 経営の方向性及び情報処理技術の活用の方向性の決定: 経営ビジョンが明確で、その実現のためにデジタル技術をどう活用するかが示されているか。

- 事業の方向性及び情報処理技術の活用方策を推進するための体制: DXを推進するための責任者や組織が明確になっているか。

- 情報処理技術の活用方策の実施に関し、サイバーセキュリティの確保のために必要な措置: 適切なサイバーセキュリティ対策が講じられているか。

このDX認定を取得することは、前述のDX銘柄やDXセレクションに応募するための必須条件となっています。つまり、企業のDX推進は「①DX認定の取得」→「②DX銘柄/DXセレクションへの応募」→「③DX銘柄/DXセレクションの選定」→「④DXグランプリの受賞」というステップを上がっていく構造になっています。

DX認定を取得するメリットは、応募資格を得るだけではありません。認定ロゴマークを使用できるため、自社が国から認められたDX推進企業であることを顧客や取引先にアピールできます。また、日本政策金融公庫の低利融資など、一部の金融支援措置の対象となる場合もあります。

何より、認定取得のプロセス自体が、自社のDX戦略を見直し、体系的に整理する絶好の機会となります。 これからDXを本格的に始めようとする企業にとって、DX認定制度は、その第一歩を確かなものにするための道しるべとなるでしょう。

(参照:経済産業省 DX推進ポータルサイト「DX認定制度」)

【2024年版】DX推進企業ランキング25選

ここでは、経済産業省と東京証券取引所が選定した「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)2024」に選ばれた25社を紹介します。これは優劣をつける「ランキング」ではなく、多様な業種から選ばれた、いずれも日本のDXをリードする企業群です。各社の評価されたポイントや具体的な取り組みから、DX成功のヒントを探ってみましょう。

(本セクションの記述は、主に経済産業省・東京証券取引所が公表する「デジタルトランスフォーメーション銘柄2024」及び「DX銘柄2024レポート」を参照しています。)

① 株式会社IHI

【DXグランプリ2024】

重工業大手であるIHIは、経営ビジョンとDX戦略が密接に連携している点が高く評価され、2024年のDXグランプリに輝きました。「ライフサイクル全体での価値提供」を目指し、製品を売り切るだけでなく、運用・保守段階でのデータ活用を通じて顧客の課題解決に貢献するビジネスモデルへの転換を強力に推進しています。航空エンジン事業における部品の寿命予測や、CO2排出量を可視化・削減するプラットフォーム「ilips」の開発などがその代表例です。

② 清水建設株式会社

【DXグランプリ2024】

建設業界から初のDXグランプリ選定となった清水建設は、「デジタルゼネコン」を標榜し、建設プロセスのあらゆる段階でDXを徹底しています。ロボット施工やBIM(Building Information Modeling)の活用による生産性向上はもちろん、建物完成後の運用データに基づき、省エネや快適性を最適化するデジタルサービスを展開。ものづくりとデジタルを融合させ、新たな価値を創造する姿勢が評価されました。

③ 株式会社小松製作所

建設機械のグローバルリーダーであるコマツは、長年にわたりDXの先駆者として知られています。建設現場のあらゆる情報(人、機械、土など)をICTでつなぎ、安全で生産性の高い「未来の現場」を実現するソリューション「スマートコンストラクション」が中核です。電動化建機の開発や、部品交換時期を予測するメンテナンスサービスなど、サステナビリティと顧客の収益向上に貢献するDXを深化させています。

④ ENEOSホールディングス株式会社

エネルギー業界の変革期において、ENEOSはデータドリブンな経営への転換を強力に推進しています。製油所におけるAIを活用した運転最適化や、ドローンによる設備点検の高度化など、既存事業の競争力強化に取り組む一方、EV充電サービスや再生可能エネルギー事業など、カーボンニュートラル社会を見据えた新たな価値創造にも積極的にデジタル技術を活用しています。

⑤ 株式会社トプコン

精密光学機器メーカーのトプコンは、「医・食・住」の社会課題解決をDXの柱に据えています。眼科医療分野では、検査機器をネットワーク化し、遠隔診断やAIによる診断支援ソリューションを提供。農業分野では、GNSS(全球測位衛星システム)を活用した農機の自動操舵システム「スマート農業」で食糧問題に、建設分野では高精度な3D計測技術でインフラの老朽化対策に貢献しています。

⑥ 旭化成株式会社

多角的な事業を展開する化学メーカーの旭化成は、マテリアルズ・インフォマティクス(MI)を駆使した新素材開発の加速が強みです。AIとシミュレーション技術で開発期間を大幅に短縮し、競争力の源泉としています。また、生産現場ではDXによるスマートファクトリー化を進め、品質向上と安定生産を実現。事業の垣根を越えたデータ活用基盤の整備にも注力しています。

⑦ AGC株式会社

ガラス・化学品大手のAGCは、「匠の技」のデジタル化とデータ活用に積極的に取り組んでいます。熟練技術者のノウハウをAIに学習させ、ガラス製造などの高度なプロセス制御を自動化。これにより、品質の安定化と技術継承の問題を同時に解決しようとしています。また、全社的なデータサイエンティストの育成にも力を入れており、現場主導のDXを推進する組織文化が評価されています。

⑧ JFEホールディングス株式会社

鉄鋼業界という巨大な装置産業において、JFEはデータ活用による製造プロセスの革新に挑戦しています。製鉄所内の膨大なセンサーデータをAIで解析し、高炉の安定稼働や製品品質の向上、エネルギー効率の改善を実現。サイバー・フィジカル・システム(CPS)を駆使したスマートファクトリーの構築を目指しています。カーボンニュートラルに向けた技術開発においても、DXは不可欠な基盤となっています。

⑨ 株式会社リコー

複合機メーカーから「デジタルサービスの会社」への変革を掲げるリコー。中小企業のバックオフィス業務を効率化するクラウドサービス「RICOH kintone plus」や、現場の働き方を革新するソリューションなどを提供しています。自社のものづくりで培った現場ノウハウをサービスに昇華させ、顧客のDXを支援するビジネスモデルへの転換が評価されました。

⑩ 中外製薬株式会社

製薬業界において、中外製薬は「CHUGAI DIGITAL VISION 2030」を掲げ、バリューチェーンの全てでDXを推進しています。AI創薬による新薬開発の加速、デジタルバイオマーカーを活用した個別化医療の実現、工場のスマート化など、その取り組みは多岐にわたります。デジタル基盤の強化とデジタル人財の育成を両輪で進め、イノベーションの創出を目指しています。

⑪ 東京海上ホールディングス株式会社

損害保険大手の東京海上は、保険の概念を「万一の補償」から「リスクの予防・軽減」へと進化させるDXに取り組んでいます。顧客の運転データを活用した自動車保険や、防災・減災ソリューションの提供などがその例です。また、保険金支払いプロセスの自動化・迅速化など、顧客体験の向上にも注力。データを活用して社会課題を解決する「インシュアテック」のリーダー的存在です。

⑫ SOMPOホールディングス株式会社

SOMPOホールディングスは、保険事業に留まらず、介護やヘルスケア事業を組み合わせた「安心・安全・健康のソリューションサービス・プロバイダー」への変革を目指しています。介護現場のデータを活用した見守りサービス「egaku」や、健康増進を支援するアプリなどを展開。リアルなデータとデジタル技術を融合させ、新たな顧客価値を創造する戦略が高く評価されています。

⑬ 株式会社商船三井

海運業界のリーダーである商船三井は、「安全運航」と「環境負荷低減」という2大テーマでDXを推進しています。船舶の運航データをリアルタイムで収集・分析し、最適な航路をAIが提案する「FOCUSプロジェクト」が中核です。これにより、燃料消費を削減し、CO2排出量を抑制。安全性の向上と環境対応を両立させる取り組みが評価されています。

⑭ 日本郵船株式会社

商船三井と並ぶ海運大手の日本郵船も、DXを経営の根幹に据えています。特に、自律運航船(無人運航船)の開発に注力しており、将来の船員不足に対応し、究極の安全運航を目指しています。船舶の性能データを陸上の専門家と共有し、遠隔で運航を支援する体制も構築。サプライチェーン全体の最適化にも貢献するデータプラットフォームの構築を進めています。

⑮ ANAホールディングス株式会社

航空業界のANAは、コロナ禍で大きな打撃を受けながらも、DXを再生と成長の柱として位置づけています。顧客の予約から搭乗、到着後までの体験をシームレスにつなぐモバイルアプリの機能強化や、AIを活用した需給予測による収益管理の高度化に取り組んでいます。また、整備部門ではAR(拡張現実)を活用した作業支援など、安全運航と効率化を支えるDXも推進しています。

⑯ 東日本旅客鉄道株式会社

JR東日本は、鉄道事業を核としながら、「移動」に留まらない生活全体の価値創造を目指す「Beyond the Stations」構想をDXで推進しています。Suicaを軸とした決済・ポイントサービスや、駅ナカビジネスのデータ分析によるサービス向上などがその例です。また、AIによる列車運行の最適化や、設備のスマートメンテナンスなど、鉄道の安全・安定輸送を支えるDXにも注力しています。

⑰ KDDI株式会社

通信事業者のKDDIは、5Gを基盤とした「通信とライフデザインの融合」を推進しています。金融、エンターテインメント、エネルギーなど、非通信領域のサービスを拡充し、顧客とのエンゲージメントを深めています。法人向けには、IoTやAIを活用したソリューションを提供し、さまざまな産業のDXを支援。自社のDXで培った知見を外部に展開するモデルを構築しています。

⑱ ソフトバンク株式会社

ソフトバンクは、「Beyond Carrier」戦略を掲げ、通信事業者の枠を超えたテクノロジーカンパニーへの進化を目指しています。AI、IoT、ロボット、クラウドなど、グループ内外の最先端技術を法人顧客に提供し、社会課題の解決に取り組んでいます。PayPayなどの金融事業との連携も強み。全社的にデータ活用文化を根付かせ、迅速な意思決定を行う経営体制が評価されています。

⑲ 株式会社日立製作所

日立製作所は、自社の製品(OT)、IT、そしてコンサルティング能力を組み合わせた「Lumada」事業をグローバルに展開しています。これは、顧客の経営課題をDXで解決する協創プラットフォームです。製造、エネルギー、交通など、幅広い分野で実績を積み重ねています。自らが製造業として培ってきた現場ノウハウをデジタルソリューションとして昇華させている点が最大の強みです。

⑳ 富士通株式会社

富士通は、IT企業から「DX企業」への変革を強力に推進しています。自社の業務プロセスや組織文化そのものをDXのショーケースとし、そこから得た知見やソリューションを顧客に提供する「リファレンスモデル」を実践。サステナビリティ課題の解決を事業の核に据えた「Fujitsu Uvance」ブランドを立ち上げ、社会課題起点のビジネス創出を加速させています。

㉑ 三井物産株式会社

総合商社の三井物産は、伝統的なトレーディングや事業投資に加え、DXを新たな収益の柱とすべく全社的に取り組んでいます。各営業本部にDX専門組織を設置し、既存事業の高度化や新規事業創出を推進。例えば、金属資源事業ではAIによる需要予測、ヘルスケア事業ではデジタルプラットフォームの構築など、多様な事業領域でDXを実践しています。

㉒ 三菱商事株式会社

三菱商事もまた、総合商社としての強みを活かし、産業横断的なDXを推進しています。エネルギー、金属、機械、化学品、食品、リテールなど、あらゆる産業でDXによる事業変革と価値創造に挑戦。特に、産業プラントの操業効率化や、再生可能エネルギーの安定供給など、社会インフラを支える領域でのDXに注力しています。

㉓ 株式会社セブン&アイ・ホールディングス

小売業界の巨人であるセブン&アイは、顧客体験の向上とサプライチェーンの最適化をDXの二本柱としています。グループ共通の会員基盤「7iD」を軸に、顧客データを分析し、パーソナライズされた商品提案やサービスを提供。また、AIによる需要予測で発注精度を高め、食品ロス削減と販売機会の最大化を両立させる取り組みは、業界のモデルケースとなっています。

㉔ 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

メガバンクの一角であるMUFGは、「金融とデジタルの融合」を掲げ、顧客サービスの向上と業務効率化を推進しています。スマートフォンアプリを中心とした利便性の高いデジタルチャネルの提供や、API連携による外部サービスとの連携(オープンバンキング)に積極的です。また、RPAやAIを活用した定型業務の自動化にも大規模に取り組み、生産性向上を図っています。

㉕ 株式会社三井住友フィナンシャルグループ

SMBCグループもまた、DXを最重要の経営課題と位置づけています。顧客との接点を強化するデジタルサービスの開発はもちろん、法人向けには、顧客企業のDX支援や、スタートアップ企業との協業による新事業創出にも力を入れています。データを活用した新たな金融サービスの開発や、リスク管理の高度化など、金融機関としてのコア業務の変革にも取り組んでいます。

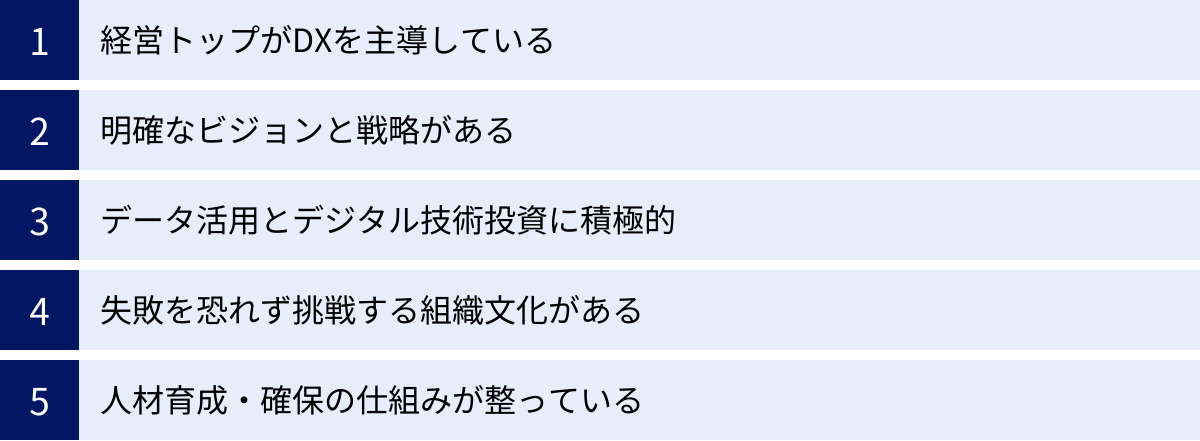

DX推進に成功している企業に共通する特徴

DX銘柄に選定されるような企業は、単に最新技術を導入しているだけではありません。その成功の裏には、組織全体に根付いた文化や仕組み、そして明確な戦略が存在します。ここでは、DX推進に成功している企業に見られる5つの共通する特徴を解説します。

経営トップがDXを主導している

DX推進に成功している企業に最も共通する特徴は、経営トップ、特にCEOがDXの「最高責任者」として強力なリーダーシップを発揮していることです。DXは、単なるIT部門や特定部署の課題ではなく、ビジネスモデル、組織構造、企業文化といった会社全体を巻き込む経営改革そのものです。そのため、部門間の利害調整や既存のやり方への抵抗といった壁を乗り越えるには、トップの強い意志とコミットメントが不可欠となります。

成功企業のトップは、以下のような役割を担っています。

- ビジョンの提示: 「なぜ我が社はDXをやるのか」「DXによってどのような未来を実現するのか」という大きなビジョンを、自らの言葉で、情熱をもって繰り返し社内外に発信します。このビジョンが、全社員の向かうべき方向を示す北極星となります。

- 覚悟の表明: DXは短期的な成果が出にくい上、時には痛みを伴う改革です。トップ自らが「この改革は絶対にやり遂げる」という覚悟を示し、必要な経営資源(予算、人材)を大胆に投入することで、組織の本気度を高めます。

- 推進体制の構築: CDO(Chief Digital Officer)の設置や、部門横断的なDX推進組織の立ち上げなど、DXを強力に推進するための体制を自らの責任で構築します。

- 「失敗」の許容: 挑戦には失敗がつきものです。トップが「失敗は学びの機会である」というメッセージを発信し、挑戦した社員を称賛する文化を醸成することで、現場の萎縮を防ぎます。

「DXはIT部門に任せておけばよい」と考えている経営トップのもとで、真のDXが成功することはありません。 経営トップ自らが変革の先頭に立つこと、これが成功の絶対条件です。

明確なビジョンと戦略がある

2つ目の特徴は、「何のためにDXを行うのか」という目的(ビジョン)と、「それをどう達成するのか」という道筋(戦略)が極めて明確であることです。目的が曖昧なまま「流行りだから」という理由でツールを導入するだけでは、PoC(概念実証)貧乏に陥ったり、現場が混乱したりするだけで、成果にはつながりません。

成功企業では、DXのビジョンが自社の経営課題や事業戦略と深く結びついています。例えば、

- 「顧客体験を劇的に向上させ、顧客生涯価値(LTV)を最大化する」

- 「データとAIを駆使して、開発期間を半減させ、市場投入スピードで他社を圧倒する」

- 「製品売り切りモデルから、継続的な収益を生むリカーリングモデルへと転換する」

といった、具体的で測定可能なビジネスゴールが設定されています。

そして、そのビジョンを達成するための戦略が、ロードマップとして具体的に描かれています。どの事業領域から着手するのか、どのような技術を導入するのか、どのようなKPI(重要業績評価指標)で進捗を測るのか、といった計画が全社で共有されています。

この明確なビジョンと戦略があるからこそ、社員一人ひとりが「自分の仕事が会社のどの目標に貢献しているのか」を理解し、主体的に行動できるようになります。ビジョンなきDXは、羅針盤のない航海と同じであり、成功はおぼつかないのです。

データ活用とデジタル技術投資に積極的

3つ目の特徴は、勘や経験だけに頼るのではなく、データを根拠とした意思決定、すなわち「データドリブン経営」が組織文化として定着していることです。成功企業は、データを「21世紀の石油」と捉え、その収集・蓄積・分析・活用を経営の最重要課題と位置づけています。

具体的には、以下のような取り組みが見られます。

- データ基盤の整備: 顧客データ、生産データ、財務データなど、社内に散在するデータを一元的に管理・分析できるプラットフォーム(データレイクやDWHなど)を構築しています。部門の壁を越えてデータを連携させることで、これまで見えなかったインサイト(洞察)を得ています。

- 戦略的な技術投資: AI、IoT、クラウドといった、データを活用するための基盤技術への投資を惜しみません。これらの技術は単なるコストではなく、未来の競争力を生み出すための「投資」であると認識しています。

- データリテラシーの向上: 全社員を対象としたデータ分析研修や、データサイエンティストの育成に力を入れています。専門家だけでなく、あらゆる職種の社員がデータを読み解き、自身の業務改善に活かせるような文化を醸成しています。

データを制するものがビジネスを制する、という認識が全社に浸透しており、あらゆる場面で「その根拠となるデータは何か?」という問いが交わされる。これがDX成功企業に共通する姿です。

失敗を恐れず挑戦する組織文化がある

DXは、未知の領域への挑戦であり、試行錯誤の連続です。最初から完璧な計画を立てて、その通りに実行できることはまずありません。この不確実性を理解し、「Fail Fast, Learn Fast(早く失敗し、早く学ぶ)」という精神を許容する組織文化があるかどうかが、成功と失敗の大きな分水嶺となります。

日本の伝統的な大企業にありがちな「減点主義」や「完璧主義」の文化は、DXの最大の障壁となり得ます。一度の失敗で厳しい責任を問われるような環境では、社員はリスクを取ることを恐れ、誰も新しい挑戦をしなくなってしまいます。

成功企業は、この文化を意図的に変革しようと努めています。

- アジャイルな開発手法の導入: 最初から大規模なシステムを構築するのではなく、小さな機能(MVP: Minimum Viable Product)を素早く開発し、ユーザーのフィードバックを得ながら改善を繰り返すアジャイルなアプローチを取り入れています。

- 心理的安全性の確保: チーム内で誰もが気兼ねなく意見を言え、失敗を報告しても非難されない「心理的安全性」の高い職場環境を重視しています。

- 挑戦の称賛: 成果の大小にかかわらず、新しいことに挑戦した行為そのものを評価し、称賛する制度や風土があります。失敗から得られた学びをナレッジとして共有し、組織全体の資産とする仕組みも整っています。

イノベーションは、無数の「賢い失敗」の先に生まれます。 失敗を恐れず、むしろ学びの機会として歓迎する。このマインドセットこそが、DXを推進する強力なエンジンとなるのです。

人材育成・確保の仕組みが整っている

最後の特徴は、DXを実際に担う「人」への投資を最優先課題としていることです。どれだけ優れた戦略や最新の技術があっても、それを使いこなし、価値を創造できる人材がいなければ、DXは絵に描いた餅に終わってしまいます。

成功企業は、DX人材の育成と確保のために、体系的かつ継続的な仕組みを構築しています。

- 全社的なリスキリング(学び直し): 全社員を対象に、デジタルリテラシーの基礎から、AI・データサイエンスといった専門スキルまで、レベルに応じた多様な学習プログラムを提供しています。これにより、既存の社員をDX人材へと転換させています。

- 外部からの専門家採用: 自社だけでは育成が難しい高度な専門性を持つ人材(データサイエンティスト、UI/UXデザイナー、AIエンジニアなど)を、魅力的な処遇や環境を提示して積極的に外部から採用しています。

- キャリアパスの提示: 社内にデジタル専門職のキャリアパスを明確に示し、社員がDX領域で成長し続けられる道筋を用意しています。これにより、モチベーションの維持と人材の定着を図っています。

- 内製化への意識: 外部パートナーへの丸投げではなく、自社内にノウハウを蓄積し、将来的にはDXを内製化できる組織を目指しています。

DXの主役はテクノロジーではなく、あくまで「人」です。 人材への投資を惜しまず、社員一人ひとりの成長を支援する仕組みを整えること。これが、持続可能なDXを実現するための根幹と言えるでしょう。

自社のDXを成功させるためのポイント

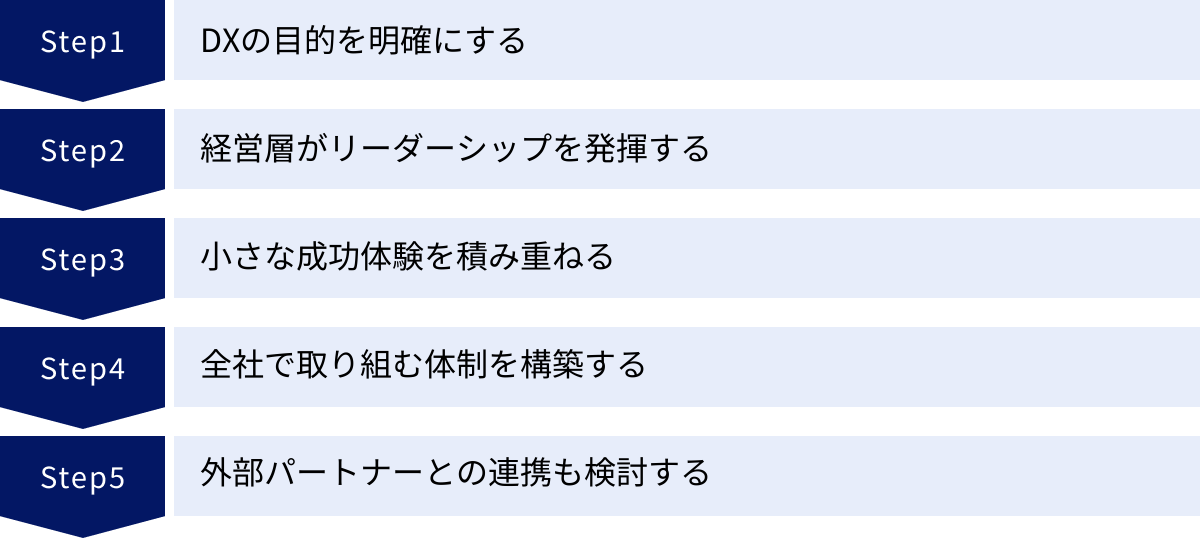

DX銘柄に選ばれるような企業の取り組みは、多くの企業にとって目指すべき方向性を示してくれます。しかし、自社の状況に合わせて、どこから手をつければよいのか分からないという声も少なくありません。ここでは、自社のDXを成功へと導くための5つの実践的なポイントを解説します。

DXの目的を明確にする

DXを成功させるための全ての出発点は、「自社は、何のためにDXを推進するのか」という目的を明確に定義することです。この目的が曖昧なままでは、単なるツールの導入に終始してしまい、経営的なインパクトを生み出すことはできません。

目的を明確にするためには、まず自社が抱える本質的な課題や、目指すべき将来像を徹底的に議論する必要があります。「競合がやっているから」「流行っているから」といった動機ではなく、自社の言葉でDXの意義を語れる状態を目指しましょう。

考えるべき目的のレイヤーは、大きく3つあります。

- 守りのDX(業務効率化): 既存業務の生産性を向上させ、コストを削減する。「手作業で行っている定型業務を自動化する」「紙の書類をなくし、ペーパーレス化を進める」などがこれにあたります。これはDXの第一歩として重要です。

- 攻めのDX(既存事業の強化): デジタル技術を活用して、既存の製品やサービスの付加価値を高める。「顧客データを分析して、一人ひとりに最適な商品を提案する」「IoTで製品の稼働状況を把握し、故障前にメンテナンスを行う」などです。

- 変革のDX(新規事業・ビジネスモデル創出): デジタル技術を前提として、全く新しいビジネスモデルや収益源を創り出す。「モノを売るのではなく、サービスとして月額課金で提供する(サブスクリプション化)」「業界のプラットフォームを構築する」などが該当します。

多くの企業はまず「守りのDX」から着手しますが、最終的には「攻め」や「変革」へとつなげていく視点を持つことが重要です。自社の現状と目指す姿を照らし合わせ、具体的で、かつ全社員が共感できる目的を設定しましょう。

経営層がリーダーシップを発揮する

DXは全社的な改革であるため、経営層、特に社長や役員が強力なリーダーシップを発揮することが成功の鍵を握ります。現場の担当者任せにしていては、部門間の壁や既存業務のしがらみに阻まれ、改革は頓挫してしまいます。

経営層が果たすべき具体的な役割は多岐にわたります。

- ビジョンの伝道師となる: 設定したDXの目的やビジョンを、社内会議、社内報、タウンホールミーティングなど、あらゆる機会を捉えて繰り返し自分の言葉で語り続けます。なぜ今、この改革が必要なのか、その熱意を全社員に伝えます。

- 予算と権限を確保する: DX推進には相応の投資が必要です。短期的な利益を多少犠牲にしてでも、DXに必要な予算を確保する覚悟が求められます。また、DX推進チームに十分な権限を与え、迅速な意思決定ができるように後押しします。

- 抵抗勢力と向き合う: 変化には必ず抵抗が伴います。「今のやり方で問題ない」「新しいことは面倒だ」という声に対して、経営層が先頭に立って粘り強く対話し、改革の必要性を説き続ける必要があります。

- 進捗を自ら確認する: DXの進捗状況を定期的にチェックし、課題があればすぐに対応策を指示します。現場に丸投げせず、自らも当事者として深く関与する姿勢が、組織の本気度を高めます。

経営層のコミットメントの強さが、そのままDXの推進力となります。 経営会議の主要アジェンダにDXを据え、全社一丸となって取り組む体制をトップ自らが作り上げることが不可欠です。

小さな成功体験を積み重ねる

いきなり全社規模の壮大なDXプロジェクトを立ち上げるのは、リスクが高く、失敗に終わりがちです。それよりも、特定の部署や業務領域に絞ってスモールスタートし、そこで「小さな成功体験(スモールウィン)」を積み重ねていくアプローチが有効です。

このアプローチには、いくつかのメリットがあります。

- リスクの低減: 小規模なプロジェクトであれば、万が一失敗したとしても、その影響を最小限に抑えることができます。

- スピーディな実行と学習: 短期間で成果を検証できるため、「試行→学習→改善」のサイクルを高速で回すことができます(アジャイルな進め方)。

- 社内の協力者の獲得: 小さくても目に見える成果(例:「〇〇の業務時間が半分になった」「顧客からの問い合わせが減った」など)が出ると、最初は懐疑的だった他部署の社員も「自分たちの部署でもやってみたい」と協力的になります。

- 予算獲得の説得材料: 小さな成功事例は、次のより大きなプロジェクトの予算を獲得するための強力な説得材料となります。

例えば、「営業部門の報告業務の自動化」「経理部門の請求書処理のデジタル化」「特定の製品に関する顧客サポートのチャットボット化」など、課題が明確で、関係者が少なく、短期間で効果が見えやすいテーマから始めるのがおすすめです。

一つの小さな成功が、次の成功を生む起爆剤となります。 この成功の連鎖を作り出すことで、DXへの機運を全社的に高めていくことが、成功への着実な道筋です。

全社で取り組む体制を構築する

DXはIT部門だけの仕事ではありません。事業部門(営業、マーケティング、製造など)とIT部門が密接に連携し、全社で取り組むための体制を構築することが極めて重要です。

よくある失敗例は、IT部門が主導でシステムを開発したものの、事業部門の現場のニーズと合っておらず、全く使われないというケースです。これを防ぐためには、プロジェクトの企画段階から事業部門のメンバーを巻き込み、一体となって進める必要があります。

効果的な体制には、いくつかのパターンがあります。

- 部門横断的なタスクフォース: 各部門からエース級の人材を集め、特定の課題解決に取り組むプロジェクトチームを組成します。

- DX推進専門部署の設置: 社長直轄などの強力な権限を持つDX専門部署を設置し、全社のDX戦略の策定や各部門の支援を行います。

- 各部門へのDX推進担当者の配置: 各事業部門内にDXのキーパーソンを配置し、現場の課題吸い上げと、本社DX部門との橋渡し役を担ってもらいます。

どの体制が最適かは企業の規模や文化によって異なりますが、共通して重要なのは「サイロ(部門の壁)を壊す」という意識です。定期的な情報共有会やワークショップを開催し、部門間のコミュニケーションを活性化させる仕掛けも有効です。全社員が「DXは自分ごと」と捉え、協力し合える土壌を作ることが成功の基盤となります。

外部パートナーとの連携も検討する

自社のリソースだけですべてのDXを推進しようとすると、時間もコストもかかり、専門知識の不足という壁にぶつかることがあります。そこで、自社にない知見や技術力を持つ外部の専門家や企業と積極的に連携することも、DXを加速させるための有効な選択肢です。

外部パートナーには、さまざまな種類があります。

- コンサルティングファーム: DX戦略の策定やロードマップの作成、組織変革のノウハウなどを提供してくれます。

- システムインテグレーター(SIer): 要件定義からシステム開発、運用・保守までをトータルで支援してくれます。

- SaaS/クラウドベンダー: 特定の業務(CRM、SFA、会計など)に特化した優れたクラウドサービスを提供しています。

- スタートアップ企業: 先進的な技術やニッチな領域に強みを持つスタートアップと協業することで、イノベーションを加速できます。

パートナーを選定する際には、単に技術力が高いだけでなく、自社のビジネスや業界への理解が深く、伴走しながら一緒に課題解決に取り組んでくれる姿勢(伴走力)があるかを見極めることが重要です。

ただし、外部パートナーに「丸投げ」するのは禁物です。あくまでもDXの主体は自社であるという意識を持ち、パートナーと対等な立場で議論し、主導権を握りながらプロジェクトを進めることが求められます。外部の力を賢く活用することで、自社だけでは到達できないスピードとレベルでDXを実現することが可能になります。

まとめ

本記事では、経済産業省と東京証券取引所が選定する「DX銘柄」を軸に、その定義や注目される背景、選定されることのメリットから、2024年に選定された25社の具体的な取り組み、そしてDX成功企業に共通する特徴まで、幅広く解説してきました。

DX銘柄とは、単にデジタルツールを導入している企業ではなく、経営トップの強いリーダーシップのもと、明確なビジョンと戦略に基づき、ビジネスモデルそのものを変革して企業価値の向上を実現している企業のことです。DX銘柄への選定は、企業価値・ブランドイメージの向上、優秀な人材の確保、有利な資金調達といった大きなメリットをもたらし、企業の持続的な成長を後押しします。

DX銘柄やDXグランプリ、DXセレクション、DX認定制度といった一連の制度は、日本全体のDXを促進するための国の強力なメッセージであり、多くの企業にとっての道しるべとなっています。

DXを成功させている企業には、

- 経営トップの強力なリーダーシップ

- 明確なビジョンと戦略

- データドリブンな文化と積極的な技術投資

- 失敗を恐れず挑戦する組織文化

- 体系的な人材育成・確保の仕組み

といった共通の特徴が見られます。

これから自社のDXを本格化させようとする企業にとって重要なのは、これらの成功事例から学びつつ、自社の状況に合わせた一歩を踏み出すことです。「DXの目的を明確にする」「経営層がリーダーシップを発揮する」「小さな成功体験を積み重ねる」「全社で取り組む体制を構築する」「外部パートナーと賢く連携する」という5つのポイントを意識することで、DX成功の確率は大きく高まるでしょう。

デジタルトランスフォーメーションは、もはや避けては通れない経営課題です。この記事が、皆様の会社がDXという変革の波を乗りこなし、新たな成長軌道を描くための一助となれば幸いです。