現代のビジネス環境において、企業が持続的に成長し、競争優位性を維持するためには、DX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組みが不可欠です。しかし、「DXとは具体的に何をすれば良いのか」「自社にどう取り入れれば成功するのか」といった疑問や不安を抱える経営者や担当者も少なくありません。

この記事では、DXの基本的な定義から、その重要性、推進するメリット、そして成功に導くための具体的なポイントまでを網羅的に解説します。さらに、製造業、小売業、金融業など、さまざまな業界における企業の先進的な取り組みや、中小企業が参考にできるシナリオ別の事例を紹介します。DX推進で陥りがちな失敗パターンとその対策、具体的な推進ステップ、活用できる補助金やツールについても詳しく説明し、DX実現に向けたロードマップを明確に描けるようサポートします。

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、現代のビジネスシーンで頻繁に耳にする言葉ですが、その本質を正確に理解しているでしょうか。単なるITツールの導入や業務のデジタル化と混同されがちですが、DXはそれらをはるかに超える、より広範で根源的な変革を指します。ここでは、DXの正式な定義、類似概念との違い、そしてなぜ今、多くの企業にとってDXが急務となっているのか、その背景と目的を深く掘り下げていきます。

DXの定義

DX(デジタルトランスフォーメーション)の最も権威ある定義の一つは、経済産業省が公開している「DX推進ガイドライン」に記載されています。これによると、DXは以下のように定義されています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」(参照:経済産業省「デジタルガバナンス・コード2.0」)

この定義の要点は、DXが単なる「デジタル技術の活用」に留まらないという点です。重要なのは、デジタル技術を手段として、以下の3つのレベルで変革を起こすことです。

- 製品・サービス・ビジネスモデルの変革: 顧客や社会の新たなニーズに応えるため、既存の製品やサービスを進化させたり、全く新しいビジネスモデルを創出したりします。例えば、モノを売り切るビジネスから、利用状況に応じて課金するサブスクリプションモデルへの転換などがこれにあたります。

- 業務・組織・プロセスの変革: 業務効率化はもちろんのこと、データに基づいた迅速な意思決定を可能にするための組織構造や業務プロセスの再設計、アジャイルな開発体制の導入などが含まれます。

- 企業文化・風土の変革: 失敗を恐れずに新しい挑戦を推奨する文化や、部門の壁を越えて協力し合う風土を醸成することもDXの重要な要素です。デジタル技術を使いこなすのは「人」であり、組織文化の変革なくしてDXの成功はあり得ません。

つまりDXとは、デジタル技術を触媒として、企業活動のあらゆる側面を根本から見直し、変化の激しい時代を勝ち抜くための競争力を身につける、全社的な経営改革そのものと言えるでしょう。

DXとデジタル化・IT化の違い

DXをより深く理解するためには、「デジタル化」や「IT化」といった類似の言葉との違いを明確にすることが重要です。これらはしばしば混同されますが、目指すゴールや変革のスコープが異なります。一般的に、企業におけるデジタル活用の進展は「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」「デジタルトランスフォーメーション(DX)」の3つの段階で整理されます。

| 項目 | IT化・デジタイゼーション(Digitization) | デジタライゼーション(Digitalization) | DX(Digital Transformation) |

|---|---|---|---|

| 定義 | アナログ・物理データのデジタルデータ化 | 個別の業務・製造プロセスのデジタル化 | 組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化、顧客起点の価値創出のための事業やビジネスモデルの変革 |

| 目的 | 業務の効率化(部分最適) | 特定プロセスの効率化・自動化 | 新たな価値創出と競争優位性の確立 |

| 手段 | 紙文書のPDF化、表計算ソフトの導入など | RPAによる定型業務の自動化、SFA/CRMの導入による営業プロセスの効率化など | AI、IoT、クラウドなどを活用した新サービス開発、データ駆動型の経営、ビジネスモデルの変革など |

| 変革の範囲 | 個別の作業・タスク | 特定の業務プロセス | ビジネスモデル、組織、企業文化全体 |

| 具体例 | 会議資料を紙からPDFにする | 請求書発行業務をRPAで自動化する | IoTセンサーで収集した稼働データに基づき、機器の予知保全サービスという新ビジネスを始める |

IT化やデジタイゼーションは、いわばDXの第一歩です。紙で管理していた情報を電子化したり、手作業で行っていた計算をソフトウェアに置き換えたりすることで、特定の作業の効率化を目指します。これは主に「守りのIT投資」と言えます。

次の段階であるデジタライゼーションは、特定の業務プロセス全体をデジタル技術で最適化・自動化することです。例えば、営業部門がSFA(営業支援システム)を導入して案件管理を効率化したり、経理部門がRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)で請求処理を自動化したりするケースが該当します。これにより、部門単位での生産性向上が期待できます。

そして、最終段階であるDXは、これらのデジタル化を前提としつつ、その目的を「効率化」から「新たな価値創造」へと引き上げます。部門最適に留まらず、全社横断でデータを連携・活用し、これまで不可能だった新しい顧客体験を提供したり、全く新しい収益源となるビジネスモデルを構築したりします。これは「攻めのIT投資」であり、企業の未来を創るための戦略的な取り組みです。IT化やデジタル化がDXの重要な構成要素であることは間違いありませんが、それ自体がゴールではないという点を理解することが肝要です。

DXが求められる背景と目的

なぜ今、これほどまでにDXの重要性が叫ばれているのでしょうか。その背景には、企業を取り巻く環境の劇的な変化があります。

- 市場環境と消費者行動の急激な変化:

スマートフォンの普及により、消費者はいつでもどこでも情報を収集し、商品を比較・購入できるようになりました。これにより、顧客のニーズは多様化・複雑化し、企業には一人ひとりの顧客に合わせたパーソナライズされた体験を提供することが求められています。旧来のマスマーケティング手法は通用しなくなり、データを活用して顧客を深く理解し、迅速に対応する能力が不可欠となっています。 - デジタル技術の飛躍的進化と普及:

AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、クラウドコンピューティング、5Gといったデジタル技術が急速に進化し、以前よりも低コストで利用できるようになりました。これらの技術は、データ収集・分析、自動化、遠隔操作などを可能にし、新しいビジネスを創造するための強力な武器となります。こうした技術を活用する新興企業(デジタルネイティブ企業)が次々と登場し、既存の業界地図を塗り替えており、既存企業も変革を迫られています。 - 「2025年の崖」問題:

経済産業省が2018年のレポートで警鐘を鳴らした問題です。多くの日本企業が抱える、長年の継ぎ足しで複雑化・ブラックボックス化した既存のITシステム(レガシーシステム)が、2025年以降、本格的な経済損失を生む可能性があると指摘されています。レガシーシステムは、新しいデジタル技術との連携を阻害し、データ活用の足かせとなり、DX推進の大きな障壁となります。この問題を克服し、柔軟で拡張性の高いシステムへ刷新することが急務とされています。

これらの背景から、DXの最終的な目的は、単に最新技術を導入することではなく、「変化に迅速かつ柔軟に対応できる企業体質を構築し、持続的な成長と競争上の優位性を確立すること」にあります。データに基づいた的確な意思決定、効率的で生産性の高い業務プロセス、そして顧客に新しい価値を提供し続ける能力を身につけることこそが、DXが目指す真のゴールなのです。

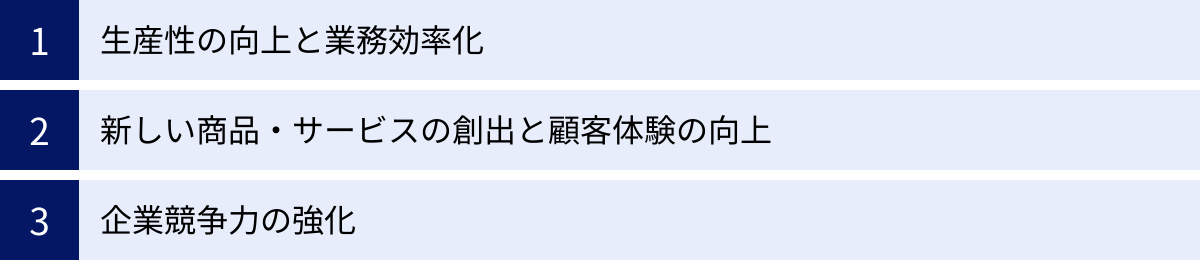

DXを推進する3つのメリット

DXへの取り組みは、企業に多大な労力と投資を要求しますが、それを上回る大きなメリットをもたらします。その効果は、単なる業務効率化に留まらず、新たな収益源の創出や、企業全体の競争力強化といった、より戦略的なレベルにまで及びます。ここでは、DXを推進することで得られる代表的な3つのメリットについて、具体的な事例を交えながら詳しく解説します。

① 生産性の向上と業務効率化

DXがもたらす最も直接的で分かりやすいメリットが、生産性の向上と業務効率化です。これは、DXの初期段階であるデジタイゼーションやデジタライゼーションにおいても実感しやすい効果であり、全社的な変革の土台となります。

定型業務の自動化による時間とコストの削減

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やAIといった技術を活用することで、これまで人間が手作業で行っていたデータ入力、帳票作成、定型的な問い合わせ対応などを自動化できます。例えば、経理部門では、請求書や領収書のデータをAI-OCRで読み取り、会計システムへ自動入力するRPAを導入することで、入力作業にかかっていた時間を90%以上削減するケースも珍しくありません。これにより、担当者は単純作業から解放され、予算分析や経営戦略への提言といった、より高度で付加価値の高い業務に集中できるようになります。これは、従業員のエンゲージメント向上にも繋がり、人的資本経営の観点からも非常に重要です。

ペーパーレス化と情報共有の迅速化

紙媒体での資料作成、回覧、保管は、印刷コストや保管スペースだけでなく、情報の検索性や共有のスピードにおいても大きなボトルネックとなります。クラウドストレージやワークフローシステムを導入し、ペーパーレス化を推進することで、これらの課題は劇的に改善されます。

例えば、稟議申請を電子化すれば、承認プロセスが可視化され、どこで承認が滞っているかが一目瞭然になります。出張先からでもスマートフォンで承認が可能になり、意思決定のスピードが格段に向上します。また、会議資料をクラウド上で共有すれば、参加者は常に最新の情報を手元のデバイスで確認でき、会議自体の生産性も高まります。重要なのは、単に紙をなくすことではなく、データとして一元管理することで、組織全体の知識資産として活用できる基盤を整えることです。

データの一元管理による部門間連携の強化

多くの企業では、営業、マーケティング、開発、サポートといった各部門が、それぞれ独自のシステムやファイルで顧客情報や業務データを管理している「サイロ化」の状態にあります。この状態では、部門を横断した情報共有が困難で、非効率な連携や顧客への一貫性のない対応の原因となります。

CRM(顧客関係管理)やERP(統合基幹業務システム)などを導入し、データを一元的に管理する基盤を構築することで、このサイロ化を解消できます。例えば、マーケティング部門が獲得した見込み客の情報がリアルタイムで営業部門のSFAに連携されれば、スムーズなアプローチが可能になります。また、営業担当者が顧客から得た要望やクレームが製品開発部門に即座に共有されれば、迅速な製品改善に繋がります。このように、データという共通言語を持つことで、部門間の壁が低くなり、組織全体として顧客に向き合う体制を構築できるのです。

② 新しい商品・サービスの創出と顧客体験の向上

DXの本質は、効率化の先にある「価値創造」にあります。デジタル技術とデータを活用することで、これまでになかった革新的な商品やサービスを生み出し、顧客体験(CX)を劇的に向上させることが可能です。

データ分析に基づくパーソナライズされた体験の提供

ECサイトの購買履歴、Webサイトの閲覧行動、実店舗での購買データ、顧客からの問い合わせ履歴など、企業には多様な顧客データが蓄積されています。これらのデータを統合・分析することで、顧客一人ひとりの興味関心やニーズを深く理解できます。

例えば、アパレル企業がAIを活用して顧客の購買履歴や閲覧傾向を分析し、その顧客が好みそうな商品をパーソナライズしてレコメンドする。あるいは、金融機関が顧客の取引データからライフステージの変化(結婚、出産など)を予測し、最適な金融商品を適切なタイミングで提案する。このように、マス(大衆)から個(パーソナル)へとアプローチを転換することで、顧客は「自分ごと」としてサービスを受け止め、エンゲージメントとロイヤルティが飛躍的に高まります。

IoTを活用した新たな価値提供(モノからコトへ)

IoT(モノのインターネット)技術は、物理的な「モノ」に通信機能を持たせることで、新たな価値を生み出します。製品を販売して終わりという「モノ売り」から、製品の利用を通じて継続的に価値を提供する「コト売り」へのビジネスモデル転換を可能にします。

代表的な例が、製造業における予知保全サービスです。工場設備や建設機械にセンサーを取り付け、稼働状況のデータを常に収集・分析します。これにより、故障の兆候を事前に検知し、部品が壊れる前にメンテナンスを行うことが可能になります。顧客にとっては、突然のダウンタイムによる生産停止リスクを回避できるという大きなメリットがあります。メーカーにとっては、従来の部品販売や修理対応に加え、「止めないサービス」という新たな収益源を確保できるのです。

サブスクリプションモデルへの転換

デジタルコンテンツの普及に伴い、ソフトウェアや音楽、映像などの分野では、一度きりの「買い切り」モデルから、月額や年額で利用権を提供する「サブスクリプション」モデルが主流となりました。この動きは、自動車、家電、アパレルといった有形商材の分野にも広がっています。

サブスクリプションモデルの最大のメリットは、顧客との継続的な関係を構築し、安定的な収益(リカーリングレベニュー)を確保できる点です。また、顧客の利用データを継続的に取得できるため、サービスの改善やアップセル・クロスセルの提案に繋げやすいという利点もあります。企業は常に顧客の満足度を意識し、価値を提供し続ける努力が求められますが、成功すれば顧客を自社のエコシステムに囲い込むことが可能になります。

③ 企業競争力の強化

生産性の向上や新サービスの創出といったメリットは、最終的に「企業競争力の強化」という大きな果実となって結実します。DXは、企業が不確実性の高い時代を生き抜くための、しなやかで強靭な経営基盤を構築します。

データ駆動型(データドリブン)な意思決定の実現

従来の経営判断は、経営者の経験や勘に頼る部分が大きいものでした。もちろん、経験に基づく直感は重要ですが、変化のスピードが速く複雑な現代においては、それだけでは限界があります。

DXを推進し、社内のあらゆるデータを収集・可視化・分析する基盤(BIツールなど)を整えることで、客観的なデータに基づいた、より精度の高い意思決定(データ駆動型意思決定)が可能になります。例えば、どの製品がどの地域で売れているのか、どの広告キャンペーンが最も効果的だったのか、といった事実をリアルタイムで把握し、次のアクションを迅速に決定できます。これにより、ビジネスチャンスを逃さず、リスクを最小限に抑えることが可能になります。

市場の変化への迅速な対応力(レジリエンス)の向上

新型コロナウイルスのパンデミックや地政学的リスクの高まりなど、現代のビジネス環境は予測困難な変化に常にさらされています。このような状況下で事業を継続し、成長を続けるためには、変化に柔軟に対応できる能力、すなわち「レジリエンス」が不可欠です。

DXは、このレジリエンスを大幅に向上させます。例えば、クラウドベースの業務システムやコミュニケーションツールを導入していれば、パンデミック発生時にも迅速にリモートワークへ移行し、事業を継続できます。また、サプライチェーン全体をデジタルで可視化しておけば、特定の地域で供給が滞った際に、代替ルートを素早く見つけ出すことができます。DXによって構築された柔軟なITインフラとデータ活用基盤は、予期せぬ危機に対する企業の「免疫力」を高めるのです。

新たなビジネスエコシステムの構築

DXは、一企業内での変革に留まりません。API(Application Programming Interface)などを通じて自社のデータや機能を外部のパートナー企業に公開することで、業界の垣根を越えた新たな協業が生まれます。

例えば、金融機関が自社の決済機能をAPIで公開し、異業種の企業のアプリに組み込んでもらう「BaaS(Banking as a Service)」や、不動産会社が持つ物件情報と、引越し業者や家具メーカーのサービスを連携させ、顧客にワンストップで新生活の準備を提供するプラットフォームなどがこれにあたります。自社の強みと他社の強みを組み合わせることで、一社では実現不可能な大きな価値を創出し、業界全体を巻き込んだビジネスエコシステムを主導することが可能になります。これは、究極的な競争優位性の確立に繋がる、DXの最もダイナミックな側面と言えるでしょう。

【業界別】DXの成功事例

DXは、特定の業界に限った話ではなく、あらゆる産業で不可欠な取り組みとなっています。ここでは、経済産業省が選定する「DX銘柄」などに選ばれた企業を中心に、各業界でどのようなDXが進められているのか、その具体的な取り組みを紹介します。

(注)以下の内容は、各社の公式サイトや統合報告書、ニュースリリースなど、公開されている一次情報に基づいて記述したものであり、特定のソリューションの導入効果を保証するものではありません。

製造業のDX事例

製造業は、設計から製造、保守に至るまでのバリューチェーン全体でデジタル技術を活用するポテンシャルが非常に高い業界です。

株式会社IHI

重工業大手のIHIは、長年にわたり培ってきた機器の運用ノウハウとデジタル技術を融合させ、顧客の課題解決を目指すライフサイクルビジネスを強化しています。その中核となるのが、IoT基盤「ILIPS(IHI group Lifecycle Partner System)」です。

- 取り組みの概要:

ジェットエンジンやボイラー、コンプレッサーといった自社製品にセンサーを取り付け、稼働データをILIPSに収集。このデータをAIで解析することで、機器の状態を遠隔で常時監視し、故障の予兆を検知する「予知保全」を実現しています。 - もたらす価値:

顧客は、機器の突発的な停止による生産への影響を最小限に抑えられます。IHIにとっては、従来の製品販売や保守点検に加え、「止めない価値」を提供するサービス事業者へとビジネスモデルを転換し、顧客との長期的な関係を構築することに繋がっています。

参照:株式会社IHI 統合報告書、公式サイト

ダイキン工業株式会社

空調機世界大手のダイキン工業は、空調機器の提供だけでなく、空気質や快適性といった「空間価値」を提供するソリューションプロバイダーへの変革を目指し、DXを強力に推進しています。

- 取り組みの概要:

業務用空調機をネットワークに接続し、遠隔で運転状況を監視・制御するサービスを展開。AIが天候や建物の利用状況を予測し、最適な省エネ運転を自動で実現します。また、社内外のパートナーと協創して新たなソリューションを生み出すプラットフォーム「CRESNECT」を構築し、換気や除菌など、空調以外の要素も組み合わせた空気・空間の価値創造に取り組んでいます。 - もたらす価値:

顧客は、快適性を損なうことなく、空調の運用コストや管理負荷を大幅に削減できます。ダイキンは、機器売り切りモデルから脱却し、継続的なサービス収益を確保するとともに、空気に関する多様なデータを活用して新たなイノベーションを創出する基盤を築いています。

参照:ダイキン工業株式会社 統合報告書、公式サイト

小売・流通業のDX事例

Eコマースの台頭や消費者ニーズの多様化に直面する小売・流通業では、顧客体験の向上と店舗運営の効率化がDXの大きなテーマです。

株式会社トライアルホールディングス

ディスカウントストア「TRIAL」を運営するトライアルホールディングスは、「リテールDX」を掲げ、テクノロジーを駆使した次世代の店舗フォーマットを追求しています。

- 取り組みの概要:

自社開発の「スマートショッピングカート」がその象徴です。顧客は、商品をスキャンしながらカートに入れるだけで、レジ待ちなしで会計を済ませられます。また、店内に設置されたAIカメラが商品の欠品や顧客の動線を分析し、店舗運営の最適化に活用されています。 - もたらす価値:

顧客にとっては、レジ待ちのストレスから解放されるという快適な買い物体験が得られます。店舗にとっては、レジ業務の省人化に加え、データに基づいた効率的な商品補充や最適な棚割りが可能になり、販売機会の損失を防ぎ、生産性を向上させることができます。

参照:株式会社トライアルホールディングス 公式サイト、IR資料

株式会社カインズ

ホームセンター大手のカインズは、「IT小売企業」への変革を宣言し、デジタルを起点とした顧客体験の向上に注力しています。

- 取り組みの概要:

公式アプリは、単なる商品検索やチラシ閲覧のツールに留まりません。商品の在庫確認や取り置き、広大な店舗内での現在地と商品棚がわかる「店内モード」、DIYの疑問を専門アドバイザーに相談できる「オンライン相談」など、オフライン(実店舗)での買い物体験をデジタルでシームレスに支援する機能が充実しています。 - もたらす価値:

顧客は、来店前から来店中、来店後まで一貫してストレスのない快適なサービスを受けられます。カインズは、アプリを通じて得られる顧客の行動データを分析し、品揃えやサービスの改善に繋げることで、顧客エンゲージメントを高めています。

参照:株式会社カインズ 公式サイト

金融業界のDX事例

規制緩和やフィンテック企業の台頭など、大きな変化の渦中にある金融業界では、顧客接点のデジタル化と業務プロセスの改革が急務となっています。

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

国内最大の金融グループである三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は、「デジタル変革」を経営戦略の柱の一つに掲げ、全社を挙げてDXに取り組んでいます。

- 取り組みの概要:

スマートフォンアプリ「三菱UFJダイレクト」の機能強化を継続的に行い、口座開設から振込、資産運用相談まで、ほとんどの手続きが非対面で完結するサービスを提供。また、外部の事業者と連携して新たな金融サービスを創出する「オープンAPI」にも積極的に取り組んでおり、自社の金融機能を様々なサービスに組み込むことを可能にしています。 - もたらす価値:

顧客は、時間や場所の制約なく、安全で利便性の高い金融サービスを利用できます。MUFGは、店舗運営の効率化を図るとともに、異業種との連携を通じて新たな顧客層へアプローチし、金融サービスの枠を超えたエコシステムの構築を目指しています。

参照:株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 統合報告書、公式サイト

SOMPOホールディングス株式会社

保険事業を中核とするSOMPOホールディングスは、「安心・安全・健康のテーマパーク」というビジョンを掲げ、保険の枠を超えた新たな価値提供を目指すDXを推進しています。

- 取り組みの概要:

介護事業において、センサーやICT機器を活用して入居者のデータを収集・分析する「未来の介護」プロジェクトを推進。睡眠状態やバイタルデータをリアルタイムで把握し、科学的根拠に基づいたケアプランの作成や、介護職員の負担軽減を実現しています。また、これらのデータを活用して認知症の予防や健康寿命の延伸に貢献する新たなサービスの開発にも取り組んでいます。 - もたらす価値:

介護を受ける高齢者にはより質の高いケアを、介護職員にはより働きやすい環境を提供します。SOMPOは、保険という「万が一に備える」事業から、データを活用して「万が一を未然に防ぐ」ウェルネス事業へと領域を拡大し、社会課題の解決と新たな事業成長の両立を図っています。

参照:SOMPOホールディングス株式会社 統合報告書、DX銘柄2023選定レポート

不動産業界のDX事例

情報の非対称性が大きく、手続きが煩雑だった不動産業界も、DXによって透明で効率的な市場へと変わりつつあります。

GA technologies株式会社

「テクノロジー×イノベーションで、人々に感動を。」を経営理念に掲げるGA technologiesは、中古不動産領域を中心にDXを推進しています。

- 取り組みの概要:

同社が運営する不動産テック総合ブランド「RENOSY」では、AIによる物件価格査定、オンラインでの面談や契約手続き(電子契約)、購入後の資産管理アプリなど、不動産取引のあらゆるプロセスをデジタル化。アナログで非効率だった業務をテクノロジーで効率化・標準化しています。 - もたらす価値:

顧客は、従来よりも透明性が高く、スムーズな不動産取引を体験できます。同社は、業務効率化によって生産性を高めるとともに、蓄積された取引データを活用してサービスの精度をさらに向上させるという好循環を生み出しています。

参照:GA technologies株式会社 公式サイト、IR資料

医療・ヘルスケア業界のDX事例

医療の質の向上、医療従事者の負担軽減、国民の健康増進といった社会課題の解決に向けて、医療・ヘルスケア業界でのDXへの期待は非常に高まっています。

エムスリー株式会社

エムスリーは、日本の医師の9割以上にあたる32万人以上が登録する医療従事者専門サイト「m3.com」をプラットフォームとして、多角的な事業を展開する医療DXのリーディングカンパニーです。

- 取り組みの概要:

「m3.com」を通じて、医師に最新の医療ニュースや医薬品情報を提供。製薬会社向けには、MR(医薬情報担当者)の営業活動をデジタルで支援するサービス「MR君」を提供し、効率的な情報提供を可能にしています。近年は、オンライン診療や電子カルテ、ゲノム医療など、事業領域を拡大し続けています。 - もたらす価値:

医師は効率的に最新の医療情報を収集でき、製薬会社はマーケティング活動を最適化できます。エムスリーは、医療従事者と製薬会社、患者をデジタルで繋ぐことで、医療業界全体の非効率を解消し、より質の高い医療の実現に貢献しています。

参照:エムスリー株式会社 公式サイト、決算説明資料

運輸・物流業界のDX事例

「2024年問題」に直面する運輸・物流業界では、労働力不足の解消と生産性向上が喫緊の課題であり、DXはその解決策として注目されています。

ヤマトホールディングス株式会社

宅配便事業のパイオニアであるヤマトホールディングスは、グループ全体の経営構造改革の一環として「YDX(ヤマトデジタルトランスフォーメーション)」を推進しています。

- 取り組みの概要:

法人顧客向けには、受注から決済、配送までを一気通貫でサポートするEC事業者向けプラットフォームを構築。配送現場では、AIを活用して荷物量を予測し、最適な配送ルートを自動で算出するシステムの導入を進めています。グループ内外のデータを連携させるデータ基盤を整備し、データドリブン経営への転換を目指しています。 - もたらす価値:

EC事業者は、物流に関する煩雑な業務から解放され、本業に集中できます。ヤマトグループは、配送の生産性を向上させ、ドライバーの負担を軽減するとともに、データを活用して新たな物流ソリューションを創出することを目指しています。

参照:ヤマトホールディングス株式会社 統合報告書、公式サイト

自治体・行政のDX事例

行政サービスの効率化や地域課題の解決のため、国だけでなく地方自治体レベルでもDXの取り組みが活発化しています。

会津若松市(スマートシティ)

福島県会津若松市は、国や多くの企業と連携し、市民が主役のスマートシティ構築を先進的に進めています。

- 取り組みの概要:

市民が自らの意思(オプトイン)で提供したパーソナルデータを、行政サービスや民間企業のサービス向上に活用する「スマートシティ会津若松」を推進。市民は、自身のデータをどの事業者へ提供するかをポータルサイトで管理できます。例えば、ヘルスケア分野では、日々の健康データを地域医療と連携させ、個々人に合った健康増進サービスを受けられます。 - もたらす価値:

市民は、自分に最適化された質の高いサービスを享受できます。行政や企業は、市民の同意を得た信頼性の高いデータを活用して、より効果的な施策や新サービスを展開できます。データ活用の透明性と市民の自己決定権を尊重したモデルとして、全国から注目を集めています。

参照:スマートシティ会津若松 公式サイト、会津若松市 公式サイト

中小企業のDX成功事例

DXは大企業だけの取り組みではありません。むしろ、経営の意思決定が速く、小回りが利く中小企業こそ、DXによって大きな成果を上げるポテンシャルを秘めています。ここでは、特定の企業名を挙げず、中小企業が直面する課題を解決した典型的なシナリオを3つのパターンに分けて紹介します。

業務プロセスの改善事例

多くの中小企業がまず着手しやすく、効果を実感しやすいのが業務プロセスの改善です。日々の煩雑な作業をデジタル技術で効率化・自動化することで、限られた人材をより付加価値の高い仕事に振り向けることができます。

シナリオ:町工場の生産性向上

- 課題:

ある金属加工業の中小企業では、熟練工の経験と勘に頼った生産計画が立てられていました。どの機械がいつ動いていて、いつ止まっているのかを正確に把握できず、急な受注が入ると現場が混乱し、納期遅延が発生することもありました。また、日々の作業報告は手書きの日報で行われ、集計や分析に多大な時間がかかっていました。 - DXの取り組み:

まず、各工作機械に比較的安価なIoTセンサーと稼働状況を可視化するモニターを設置しました。これにより、事務所にいながらでもリアルタイムで全機械の稼働・停止状況が一目でわかるようになりました。次に、タブレット端末を各従業員に配布し、簡単な操作で作業開始・終了を報告できるシンプルなアプリを導入。手書きの日報を廃止しました。 - 成果:

機械の非稼働時間が正確に把握できるようになったことで、「いつ、どの機械が空いているか」が明確になり、生産計画の精度が大幅に向上しました。急な受注にも柔軟に対応できるようになり、納期遵守率が改善。また、日報作成と集計の時間が削減されただけでなく、蓄積された稼働データを分析することで、「特定の工程で時間がかかりすぎている」といったボトルネックを発見し、改善に繋げることができました。従業員は単純な報告作業から解放され、技術の改善や若手への指導といった本質的な業務に時間を使えるようになりました。

新たなビジネスモデルの創出事例

DXは、既存事業の効率化に留まらず、全く新しい収益源となるビジネスモデルを生み出すきっかけにもなります。自社の強みをデジタル技術と掛け合わせることで、新たな市場を開拓することが可能です。

シナリオ:地方食品メーカーのD2C転換

- 課題:

地方で伝統的な製法を守りながら高品質な調味料を製造しているある中小企業は、主な販路を地元の土産物店や一部の卸売に頼っていました。品質には自信があるものの、知名度が低く、全国的な販路拡大や顧客への直接的なアピールができていないことに悩んでいました。 - DXの取り組み:

まず、自社のブランドストーリーや商品のこだわりを伝える魅力的なECサイトを構築しました。単に商品を並べるだけでなく、製造工程の動画や、商品を使ったレシピコンテンツを充実させました。同時に、InstagramやFacebookなどのSNSアカウントを開設し、ターゲットとなる層(料理好きの主婦など)に向けて情報発信を開始。SNS広告を活用してECサイトへ誘導する仕組みを作りました。さらに、購入者データをCRMで管理し、購入後のフォローメールや新商品の案内を送ることで、リピート購入を促しました。 - 成果:

これまでの卸売中心のビジネスから、顧客に直接商品を販売するD2C(Direct to Consumer)モデルへの転換に成功しました。中間マージンがなくなったことで利益率が向上しただけでなく、顧客から直接「こんな商品が欲しい」「このレシピが美味しかった」といった声が届くようになり、商品開発やマーケティングの貴重なヒントを得られるようになりました。SNSでの口コミを通じてファンが徐々に増え、これまでアプローチできなかった都市部の顧客にも販路を拡大することができました。

顧客接点のデジタル化事例

顧客とのあらゆる接点をデジタル化することで、関係性を強化し、顧客満足度とリピート率を高めることができます。BtoC(対消費者)だけでなく、BtoB(対企業)のビジネスにおいても有効なアプローチです。

シナリオ:地域密着型サービス業の顧客エンゲージメント向上

- 課題:

ある地域で複数の美容室を展開する中小企業は、新規顧客の獲得は広告である程度できるものの、リピート率の伸び悩みが課題でした。予約は主に電話で受け付けており、顧客情報の管理は紙のカルテで行っていたため、顧客一人ひとりに合わせた細やかなフォローができていませんでした。 - DXの取り組み:

LINE公式アカウントと連携できるクラウド型の予約・顧客管理システムを導入しました。顧客はLINEから24時間いつでも手軽に予約できるようになり、電話応対の業務負荷が大幅に軽減されました。予約日の前日にはLINEで自動的にリマインドメッセージが送られるため、無断キャンセルも減少しました。

また、紙のカルテを電子化し、過去の施術履歴や顧客の好みをデータとして蓄積。来店後には担当者からお礼のメッセージを送ったり、前回の来店から一定期間が経過した顧客に、その人の好みに合わせたヘアスタイル提案やクーポンを配信したりする施策を行いました。 - 成果:

顧客の利便性が向上したことで予約数が増加。さらに、一人ひとりの顧客に合わせたパーソナルなコミュニケーションが可能になったことで、顧客との心理的な距離が縮まり、リピート率が大幅に改善しました。顧客データを分析することで、「どの年代の顧客がどのメニューを好むか」といった傾向が分かり、新たなサービスメニューの開発やキャンペーンの企画にも役立てられるようになりました。デジタルツールを導入したことで、より「おもてなし」の質を高めることができたのです。

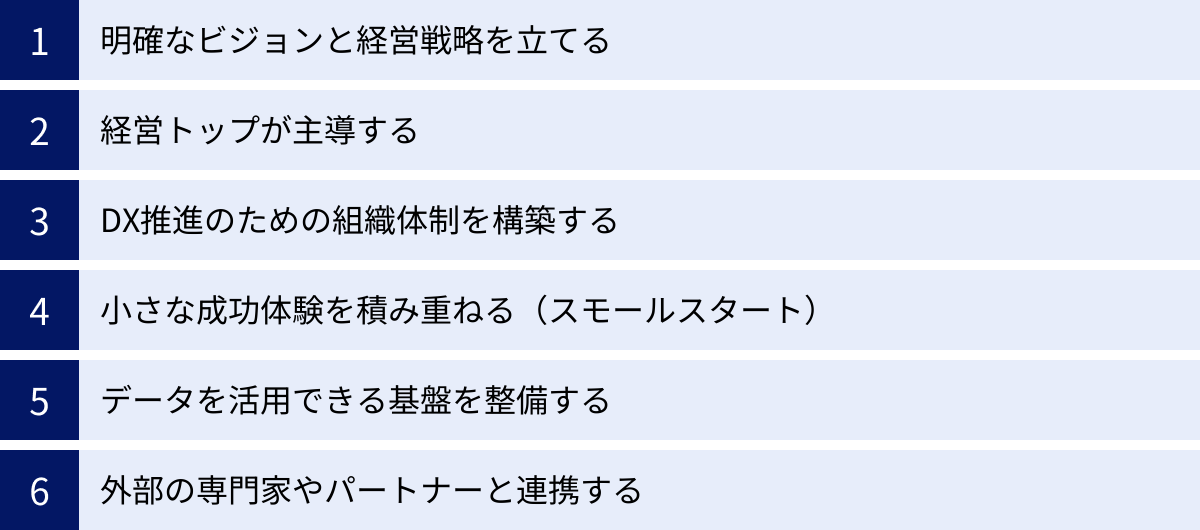

DXを成功に導く6つのポイント

DXは、単にツールを導入すれば成功するものではありません。明確なビジョンに基づき、組織全体で取り組むべき経営改革です。ここでは、多くの企業がDXを成功させる上で共通して重要となる6つのポイントを解説します。

① 明確なビジョンと経営戦略を立てる

DXを推進する上で最も重要な出発点が、「何のためにDXを行うのか」という目的を明確にすることです。これが曖昧なままでは、DXの取り組みが「流行のツールを導入すること」自体を目的とする「手段の目的化」に陥ってしまいます。

- ビジョンの設定:

「5年後、10年後、自社はどのような姿になっていたいか」「デジタル技術を活用して、顧客や社会にどのような価値を提供したいか」という、DXの先にある理想の姿(ビジョン)を描きましょう。このビジョンは、経営層だけでなく、全従業員が共感し、ワクワクするようなものであることが理想です。例えば、「業界で最も顧客満足度の高い企業になる」「データ活用で地域社会の課題を解決する」といった、具体的で情熱的なビジョンが、変革の強力なエンジンとなります。 - 経営戦略との連動:

設定したビジョンは、必ず経営戦略や中期経営計画に組み込む必要があります。DXはIT部門だけの取り組みではなく、経営そのものです。ビジョンを実現するために、どの事業領域で、どのようなビジネスモデル変革を目指し、そのためにどのようなデジタル技術やデータが必要になるのかを、具体的な戦略として落とし込みます。これにより、DXへの投資が場当たり的なものではなく、企業の成長に直結する戦略的なものであることが明確になります。

② 経営トップが主導する

DXは、既存の業務プロセスや組織構造、時には長年根付いてきた企業文化にまでメスを入れる、全社的な変革です。このような大きな変革には、必ずと言っていいほど抵抗や部門間の対立が生まれます。

- トップの強いコミットメント:

こうした障壁を乗り越えるためには、経営トップ(社長やCEO)が「DXを断行する」という強い意志を表明し、自らが先頭に立って推進することが不可欠です。トップがDXの重要性を繰り返し社内に発信し、変革への本気度を示すことで、従業員の意識が変わり、全社的な協力体制が生まれやすくなります。 - トップの役割:

トップの役割は、旗を振るだけではありません。DX推進に必要な予算や人材といったリソースを確保すること、部門間の利害を調整し、最終的な意思決定を下すこと、そして変革の過程で生じる困難な課題から逃げずに立ち向かうことなど、具体的な行動が求められます。経営トップのリーダーシップこそが、DXプロジェクトが座礁するか、成功裏に進むかを分ける最大の要因と言っても過言ではありません。

③ DX推進のための組織体制を構築する

明確なビジョンとトップのコミットメントがあっても、それを実行する「推進エンジン」となる組織がなければ、DXは絵に描いた餅で終わってしまいます。

- 専門部署の設置:

多くの企業では、社長直下などに「DX推進室」や「デジタル変革部」といった専門部署を設置しています。この部署は、IT部門だけでなく、経営企画、事業部門、マーケティングなど、様々な部署からエース級の人材を集めて構成することが重要です。技術的な知見とビジネス的な視点を併せ持つチームが、全社を俯瞰したDX戦略を立案し、各部門と連携しながらプロジェクトを推進します。 - CDO(Chief Digital Officer)の任命:

DX推進組織の責任者として、CDO(最高デジタル責任者)やCDXO(最高DX責任者)といった役職を設置することも有効です。CDOは、経営の一員としてDX戦略に責任を持ち、経営トップを補佐しながら、組織の壁を越えて変革をリードする役割を担います。 - 現場を巻き込む体制:

専門部署だけが孤軍奮闘するのではなく、各事業部門にもDXのキーパーソンを置き、連携する体制を築くことが成功の鍵です。現場の課題やニーズを最もよく知るのは、現場の従業員です。彼らを早い段階から巻き込み、自分たちの手で業務を変革していくという当事者意識を持たせることが重要です。

④ 小さな成功体験を積み重ねる(スモールスタート)

壮大なDXビジョンを掲げたものの、最初から全社一斉に大規模なシステム刷新などの大掛かりなプロジェクトに着手するのは、リスクが高く、失敗した際のダメージも大きくなります。

- PoC(概念実証)の実施:

まずは、特定の部署や限定された領域で、小さなテーマを設定して試行的に取り組む「スモールスタート」がおすすめです。この試行をPoC(Proof of Concept:概念実証)と呼びます。例えば、「営業部門の報告業務を特定のツールで効率化してみる」「工場の特定のラインでIoTセンサーの効果を試してみる」といった形です。 - 成功体験の横展開:

スモールスタートで「これなら上手くいく」「こんなに業務が楽になった」という小さな成功体験(クイックウィン)を生み出すことができれば、それがDXの効果を社内に示す何よりの証拠となります。成功事例を社内で共有し、横展開していくことで、DXへのポジティブな雰囲気が醸成され、他の部門からの協力も得やすくなります。失敗したとしても、影響は限定的であり、その経験から得られた学びを次の挑戦に活かすことができます。この「小さく始めて、素早く学び、改善しながら広げていく」というアジャイルなアプローチが、DXを現実的に進める上で非常に有効です。

⑤ データを活用できる基盤を整備する

DXの核となるのは、言うまでもなく「データ」です。しかし、多くの企業では、データが各部門のシステムに分散して保管されている「サイロ化」の状態にあり、全社横断での活用が困難になっています。

- データ基盤の構築:

散在するデータを一箇所に集約し、誰もが必要な時に安全に利用できる状態にするための「データ基盤(DWH:データウェアハウスやデータレイクなど)」を整備することが不可欠です。この基盤があることで、初めて部門を越えたデータの掛け合わせや、AIによる高度な分析が可能になります。 - データガバナンスの確立:

同時に、データを適切に管理・運用するためのルール、すなわち「データガバナンス」を確立することも重要です。誰がどのデータにアクセスできるのか、データの品質をどう担保するのか、個人情報保護などの法令をどう遵守するのか、といったルールを明確にすることで、データの安全かつ効果的な活用が促進されます。データ基盤の整備は専門的な知識を要するため、必要に応じて外部の専門家の支援を仰ぐことも検討しましょう。

⑥ 外部の専門家やパートナーと連携する

DXを推進するには、デジタル技術の知識、データ分析のスキル、ビジネスモデルの構想力など、多岐にわたる専門性が求められます。これらすべてを自社の人材だけで賄うのは、特に中小企業にとっては非常に困難です。

- オープンイノベーションの思考:

自社にない知識や技術、ノウハウは、積極的に外部から取り入れる「オープンイノベーション」の発想が重要です。ITベンダーやシステム開発会社はもちろん、経営戦略や業務改革の知見を持つコンサルティングファーム、特定の技術に強みを持つスタートアップ企業など、目的や課題に応じて最適なパートナーと連携しましょう。 - パートナー選定のポイント:

パートナーを選ぶ際は、単にツールやシステムを売り込むだけでなく、自社のビジョンやビジネス課題を深く理解し、共に汗をかいて成功を目指してくれる相手かどうかを見極めることが大切です。また、国や自治体、商工会議所などが提供するDX支援プログラムや相談窓口を活用するのも有効な手段です。外部の力をうまく活用することで、自社だけでは成し得ないスピードとスケールでDXを推進することが可能になります。

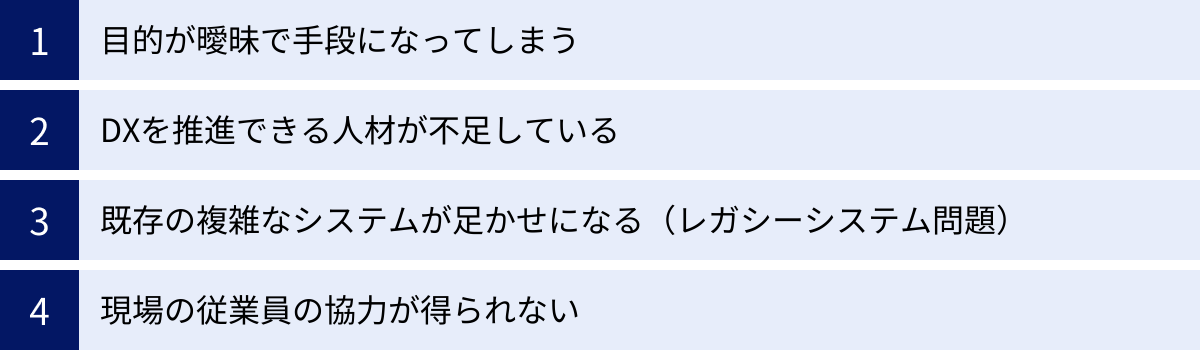

DX推進で陥りがちな失敗パターンと対策

DXへの期待が高まる一方で、多くの企業がその推進に苦戦しているのも事実です。ここでは、DX推進プロジェクトが失敗に陥りやすい典型的なパターンを4つ挙げ、それぞれの原因と有効な対策について解説します。これらの「罠」を事前に知っておくことで、自社の取り組みを成功に導くヒントが得られるはずです。

目的が曖昧で手段になってしまう

最も多く見られる失敗パターンが、DXの「手段の目的化」です。これは、DXを推進する本来の目的を見失い、特定のデジタルツールを導入すること自体がゴールになってしまう状態を指します。

- 失敗の兆候:

- 経営層から「とにかくAIを導入しろ」「RPAで何か自動化できないか」といった指示がトップダウンで下りてくる。

- DX推進チームのKPI(重要業績評価指標)が、「導入したツール数」や「自動化した業務プロセス数」になっている。

- 導入したツールが現場の業務実態に合っておらず、ほとんど使われないまま放置されている(野良ツール化)。

- 原因:

この問題の根底にあるのは、「自社のビジネス課題は何か」「その課題を解決した結果、どのような状態を目指すのか」という目的設定の欠如です。競合他社が導入しているから、メディアで話題だからといった理由でツール導入に飛びつくと、このような失敗に陥りがちです。 - 対策:

対策は、DX推進の原点に立ち返ることです。「DXを成功に導く6つのポイント」で述べたように、まずは「明確なビジョンと経営戦略」を策定します。- 課題の特定: まず解決すべき経営課題・事業課題を洗い出します(例:「新規顧客の獲得数が伸び悩んでいる」「製品のクレーム率が高い」)。

- 目的の言語化: その課題を解決することで、どのような価値を生み出したいのかを明確にします(例:「オンライン経由のリードを30%増やす」「クレーム率を半減させ、顧客満足度を向上させる」)。

- 手段の検討: その目的を達成するための最適な手段として、どのデジタル技術やツールが有効かを検討します。

常に「Why(なぜやるのか)」から始め、次に「What(何を達成するのか)」を定め、最後に「How(どうやって実現するのか)」を考えるという思考プロセスを徹底することが、手段の目的化を防ぐ最も効果的な処方箋です。

DXを推進できる人材が不足している

DXの必要性は理解していても、それを実際に構想し、実行できる人材が社内にいないという悩みは、多くの企業が抱える深刻な課題です。

- 失敗の兆候:

- DX推進の担当者が情報システム部門のメンバーだけで、ビジネスサイドとの連携が取れていない。

- プロジェクトが外部のITベンダーに丸投げ状態になっており、社内にノウハウが蓄積されない。

- 新しいツールを導入しても、使いこなせる従業員がおらず、結局従来の方法に戻ってしまう。

- 原因:

ここで言う「DX人材」とは、単にプログラミングができる、特定のツールに詳しいといったITスキルを持つ人材だけを指すのではありません。ビジネス課題を理解し、それをデジタル技術でどう解決できるかを構想する力、そして社内外の関係者を巻き込んでプロジェクトを前に進める実行力を併せ持った人材こそが求められます。このような人材は一朝一夕には育ちません。 - 対策:

DX人材の不足には、多角的なアプローチで対応する必要があります。- リスキリング(学び直し): 既存の従業員に対して、DXに関する知識やスキルを習得するための研修プログラムを提供します。IT部門の社員にはビジネスの知識を、事業部門の社員にはデジタルの基礎知識を学ばせるなど、役割に応じた教育が効果的です。

- 外部からの採用: 自社に必要なスキルセットを持つ人材を、中途採用市場から獲得します。特に、CDO(最高デジタル責任者)のようなリーダー格の人材を外部から招聘することは、変革を加速させる起爆剤となり得ます。

- 内製化と外部パートナーのハイブリッド: すべてを自社で賄おうとせず、自社のコアとなる部分は内製化を目指しつつ、専門性の高い領域は外部の専門家やパートナーと積極的に連携します。この際、丸投げにするのではなく、パートナーと協業する中で自社の社員もプロジェクトに深く関与し、知識やスキルを吸収していく姿勢が重要です。

既存の複雑なシステムが足かせになる(レガシーシステム問題)

長年にわたって運用されてきた基幹システムなどが、DX推進の足かせとなるケースも少なくありません。これが、経済産業省の言う「2025年の崖」問題の核心です。

- 失敗の兆候:

- 新しいサービスを始めようとしても、既存システムとの連携が困難で、開発に膨大な時間とコストがかかる。

- 各部門で個別にシステムが導入されており、全社的なデータ連携ができない(サイロ化)。

- システムの仕様を知る担当者が退職し、中身が誰にも分からないブラックボックス状態になっている。

- 原因:

レガシーシステムは、過去の業務プロセスに最適化して構築されているため、現在のビジネス環境の変化に追随できません。また、古い技術で作られているため、最新のクラウドサービスやAI技術との連携が難しい場合が多く、データの抽出や統合も容易ではありません。 - 対策:

レガシーシステムの克服は、一筋縄ではいかない困難な課題ですが、避けては通れません。- 現状の可視化: まず、自社のIT資産を棚卸しし、どのシステムがどのような状態にあるのか、業務とどう連携しているのかを徹底的に可視化します。

- 段階的な刷新計画: 全システムを一気に刷新するのは現実的ではありません。ビジネスへの影響度やシステムの老朽度などを評価し、優先順位をつけて段階的に刷新していくロードマップを策定します。

- モダンなアーキテクチャへの移行: 新しいシステムを構築する際は、将来の変化に柔軟に対応できるよう、特定の機能を独立した小さなサービスの集合体として開発する「マイクロサービスアーキテクチャ」や、クラウドサービスの活用を前提とした設計を検討することが推奨されます。

現場の従業員の協力が得られない

経営層やDX推進チームがどれだけ熱意を持っていても、実際に日々の業務で新しいツールやプロセスを使うことになる現場の従業員の協力が得られなければ、変革は進みません。

- 失敗の兆aho:

- 新しいシステムの導入に対して、現場から「今のやり方で十分だ」「新しいことを覚えるのが面倒だ」といった抵抗が起きる。

- 導入されたツールが使いにくく、かえって業務が増えたと感じる従業員が続出する。

- 「DXは自分たちの仕事を奪うものだ」という不安や不信感が社内に蔓延している。

- 原因:

このような抵抗は、変化に対する人間の自然な反応です。特に、「なぜ変革が必要なのか」という目的が共有されていない場合や、変革によって自分たちがどうなるのかという将来像が見えない場合に、抵抗は強くなります。また、トップダウンで一方的に導入が決まり、現場の意見が全く反映されていないことも大きな原因です。 - 対策:

現場の協力は、丁寧なコミュニケーションとエンゲージメントを通じて勝ち取るものです。- 徹底した対話と目的の共有: DXのビジョンや目的を、現場の従業員にも分かる言葉で繰り返し丁寧に説明します。変革が会社にとってだけでなく、従業員一人ひとりにとっても「単純作業から解放され、より創造的な仕事ができるようになる」といったメリットがあることを伝えます。

- 現場の巻き込み: システムやツールの選定、新しい業務プロセスの設計といった早い段階から、現場の代表者をプロジェクトに参加させ、意見を吸い上げます。現場の知見を活かすことで、より実用的なソリューションが生まれます。

- 十分なトレーニングとサポート: 新しいツールの導入時には、十分な研修期間を設け、誰でも安心して使えるようになるまで手厚くサポートします。操作マニュアルの整備や、気軽に質問できるヘルプデスクの設置も有効です。「使いこなせない人が悪い」のではなく、「使いこなせるようにするのが会社の責任」という姿勢が重要です。

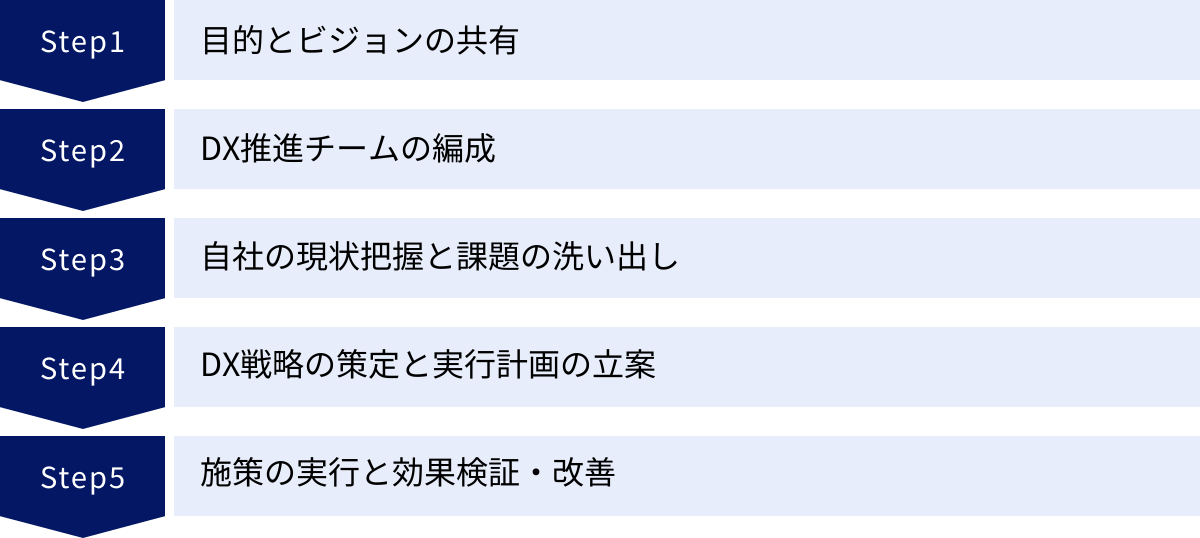

DX推進を始めるための5つのステップ

DXを成功させるためには、思いつきで行動するのではなく、体系的かつ計画的に進めることが不可欠です。ここでは、DX推進を具体的に始めるための実践的な5つのステップを紹介します。このステップに沿って進めることで、着実で効果的な変革を実現できます。

① 目的とビジョンの共有

すべての始まりは、DXの「羅針盤」となる目的とビジョンを定めることです。この最初のステップが、その後の全ての活動の方向性を決定づけます。

- 活動内容:

- 経営層での議論: まずは社長や役員などの経営層が集まり、「なぜ自社はDXに取り組むのか?」を徹底的に議論します。市場環境の変化、競合の動向、自社の強み・弱みなどを踏まえ、DXによって解決したい経営課題を特定します。

- ビジョンの策定: 課題解決の先にある、「DXを通じてどのような会社になりたいのか」「顧客や社会にどのような新しい価値を提供したいのか」という、ワクワクするような未来像(ビジョン)を描き、言語化します。このビジョンは、具体的で、全社員が目指すべき方向として共感できるものであることが重要です。

- 全社への共有: 策定したビジョンとDXに取り組む意義を、経営トップ自らの言葉で全社員に伝えます。社内報や全体朝礼、説明会など、あらゆる機会を通じて繰り返し発信し、全社的な共通認識として浸透させます。この段階で、DXは「自分ごと」であるという意識を醸成することが目的です。

② DX推進チームの編成

ビジョンを具現化していくための実行部隊、すなわち「DX推進チーム」を編成します。このチームが、DX推進の中核エンジンとして機能します。

- 活動内容:

- リーダーの任命: DX推進の責任者(CDOやDX推進室長など)を任命します。このリーダーには、経営層と現場の橋渡し役となり、強力なリーダーシップでプロジェクトを牽引する役割が求められます。

- メンバーの選出: チームメンバーは、情報システム部門だけでなく、経営企画、各事業部門、マーケティング、営業、人事など、組織を横断して選出することが極めて重要です。技術的な知見を持つ人材と、ビジネスや現場の業務に精通した人材が混在することで、バランスの取れた実効性の高い施策が生まれます。メンバーには、既存の業務と兼任ではなく、専任またはそれに近い形でコミットしてもらうことが望ましいです。

- 役割と権限の明確化: チームのミッション、役割分担、そして意思決定の権限を明確に定義します。特に、既存の組織との関係性や、予算執行に関する権限をはっきりさせておくことで、スムーズな活動が可能になります。

③ 自社の現状把握と課題の洗い出し

航海に出る前に現在地を確認するように、DX戦略を立てる前に、まずは自社の現状を客観的かつ徹底的に把握する必要があります。これを「As-Is(現状)分析」と呼びます。

- 活動内容:

- 業務プロセスの可視化: 各部門で行われている業務の流れを一つひとつ洗い出し、図やフローチャートなどを用いて可視化します。どこに非効率な手作業があるか、部門間でどのようなデータのやり取りが行われているかなどを明らかにします。

- ITシステムの棚卸し: 社内で利用されている全てのITシステムやツールをリストアップし、それぞれの役割、導入年、利用状況、問題点などを整理します。特に、ブラックボックス化しているレガシーシステムの存在は重点的に調査します。

- データ活用の実態調査: 各部門がどのようなデータを保有し、それをどのように活用(あるいは放置)しているかを調査します。データがサイロ化していないか、品質に問題はないかなどを確認します。

- 課題の洗い出し: これらの現状分析を通じて、「非効率な業務」「サイロ化したデータ」「老朽化したシステム」「不足しているスキル」といった、DXで解決すべき具体的な課題をリストアップします。この際、現場の従業員へのヒアリングやアンケートを行うことが、本質的な課題を発見する上で非常に有効です。

④ DX戦略の策定と実行計画の立案

現状と課題が明確になったら、次に目指すべき姿「To-Be(あるべき姿)モデル」を描き、そこに至るまでの具体的な道筋、すなわちDX戦略と実行計画を策定します。

- 活動内容:

- To-Beモデルの設計: ステップ③で洗い出した課題を解決し、ステップ①で定めたビジョンを実現するために、業務プロセスやITシステム、組織は将来どうあるべきかを設計します。

- 施策の具体化: To-Beモデルを実現するための具体的な施策(プロジェクト)を立案します。例えば、「RPAによる経理業務の自動化プロジェクト」「SFA導入による営業プロセス改革プロジェクト」「全社データ基盤構築プロジェクト」などです。

- ロードマップの作成: 全ての施策を一度に実行するのは不可能です。各施策の重要度、緊急度、実現可能性などを評価し、優先順位を決定します。そして、「いつまでに、何を、どのレベルまで達成するのか」を時系列で示した実行計画、すなわち「ロードマップ」を作成します。このロードマップには、各施策の目標(KPI)、担当部署、必要な予算なども明記します。スモールスタートの考え方を取り入れ、短期的に成果を出せる施策から着手する計画を立てることが成功の鍵です。

⑤ 施策の実行と効果検証・改善

計画を立てたら、いよいよ実行に移します。しかし、DXは計画通りに進むことの方が稀です。実行しながら学び、柔軟に計画を修正していくプロセスが重要になります。

- 活動内容:

- 施策の実行: ロードマップに基づき、優先順位の高い施策から実行を開始します。プロジェクトごとにチームを編成し、計画に沿って進めます。

- 効果のモニタリングと検証: 施策の進捗状況と効果を、あらかじめ設定したKPIに基づいて定期的に測定・評価します。例えば、「RPA導入による作業時間削減率」「SFA導入後の案件成約率」などをモニタリングします。この際、数値的な効果だけでなく、現場の従業員の満足度や業務負荷の変化といった定性的な評価も重要です。

- 改善と計画の見直し(PDCA/OODA): 効果検証の結果、期待した成果が出ていない場合や、新たな課題が見つかった場合は、その原因を分析し、速やかに改善策を講じます。「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)」のPDCAサイクルを高速で回すことが求められます。また、市場環境の変化などに応じて、ロードマップ自体を柔軟に見直すことも必要です。この「実行と改善」のサイクルを粘り強く回し続けることが、DXを真の成功へと導きます。

DX推進に活用できる補助金・助成金

DXの推進には、システムの導入や人材育成などに相応のコストがかかります。特に中小企業にとっては、この費用が大きなハードルとなる場合があります。しかし、国や地方自治体は企業のDXを後押しするため、様々な補助金・助成金制度を用意しています。これらをうまく活用することで、投資負担を大幅に軽減することが可能です。ここでは、代表的な3つの補助金を紹介します。

(注)補助金・助成金の内容は頻繁に更新されます。申請を検討する際は、必ず各公式サイトで最新の公募要領をご確認ください。

| 補助金名 | 主な対象者 | 主な対象経費 | 補助上限額・補助率(目安) | 管轄 |

|---|---|---|---|---|

| IT導入補助金 | 中小企業・小規模事業者等 | ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連費等 | 枠により異なる(例:通常枠 5万円~450万円、補助率1/2以内) | 経済産業省(中小企業庁) |

| ものづくり補助金 | 中小企業・小規模事業者等 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費等 | 枠により異なる(例:通常枠 750万~1250万円、補助率1/2~2/3) | 経済産業省(中小企業庁) |

| 事業再構築補助金 | 中小企業等 | 建物費、機械装置・システム構築費、広告宣伝・販売促進費等 | 枠や従業員規模により大きく異なる(例:成長枠 2000万~7000万円、補助率1/2~2/3) | 経済産業省(中小企業庁) |

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化や売上アップをサポートする制度です。DXの第一歩として、特定の業務プロセスをデジタル化したい場合に非常に活用しやすい補助金です。

- 特徴:

- あらかじめ事務局に登録されたITツール(ソフトウェア、クラウドサービスなど)と、その導入を支援する「IT導入支援事業者」が補助の対象となります。

- 生産性向上を目指す「通常枠」のほか、サイバーセキュリティ対策を強化する「セキュリティ対策推進枠」、インボイス制度への対応を見据えた「インボイス枠」など、目的に応じて複数の枠が設けられています。

- 比較的申請しやすく、多くのSaaS(Software as a Service)が対象となっているため、幅広い業種で活用されています。

- 活用例:

- 会計ソフトや勤怠管理ソフトを導入し、バックオフィス業務を効率化する。

- 顧客管理システム(CRM)や営業支援システム(SFA)を導入し、営業活動を強化する。

- ECサイト制作ツールを導入し、新たな販路を開拓する。

参照:IT導入補助金2024 公式サイト

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

通称「ものづくり補助金」として知られていますが、対象は製造業に限りません。中小企業・小規模事業者が行う、革新的な製品・サービスの開発や、生産プロセスの改善に要する設備投資などを支援する制度です。

- 特徴:

- 単なる設備の買い替えではなく、「革新性」が求められる点がポイントです。デジタル技術を活用して、これまでにない製品・サービスを生み出したり、生産性を劇的に向上させたりする取り組みが対象となります。

- 最新の機械装置やシステムの導入費用など、比較的大規模な投資にも対応できます。

- 「省力化(オーダーメイド)枠」や「製品・サービス高付加価値化枠」など、取り組みの内容に応じた枠が設定されています。

- 活用例:

- 製造業がIoTセンサーやAIを導入し、工場のスマート化(スマートファクトリー化)を進める。

- 建設業が3Dスキャナやドローンを導入し、測量や検査業務の精度と効率を向上させる。

- サービス業がAIチャットボットや需要予測システムを開発・導入し、顧客体験を向上させる。

参照:ものづくり補助金総合サイト

事業再構築補助金

事業再構築補助金は、新型コロナウイルスの影響が長期化する中で、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援する制度です。

- 特徴:

- 「新市場進出」「事業転換」「業種転換」など、既存事業とは異なる新たな取り組みが対象となります。補助対象となる経費の範囲が広く、補助額も大きいのが特徴です。

- DXは、この事業再構築を実現するための強力な手段として位置づけられています。デジタル技術を活用した新たなビジネスモデルへの転換は、この補助金の趣旨と非常に親和性が高いです。

- 「成長枠」「物価高騰対策・回復再生応援枠」など、企業の状況に応じた複数の枠があり、要件や補助額が異なります。

- 活用例:

- 飲食店が店舗営業を縮小し、オンライン注文・デリバリーに特化した新たなサービスを開始するためのシステムや設備を導入する。

- 衣料品販売店が実店舗から撤退し、オンラインでのパーソナルスタイリングサービスとサブスクリプション型の衣類レンタル事業を開始する。

- 部品メーカーが、AIを活用した予知保全サービスという新たなサービス事業に参入する。

参照:事業再構築補助金 公式サイト

これらの補助金を活用するには、事業計画の策定など入念な準備が必要です。自社のDX戦略と各補助金の目的を照らし合わせ、最適な制度を選択し、専門家のアドバイスも受けながら申請を進めることをお勧めします。

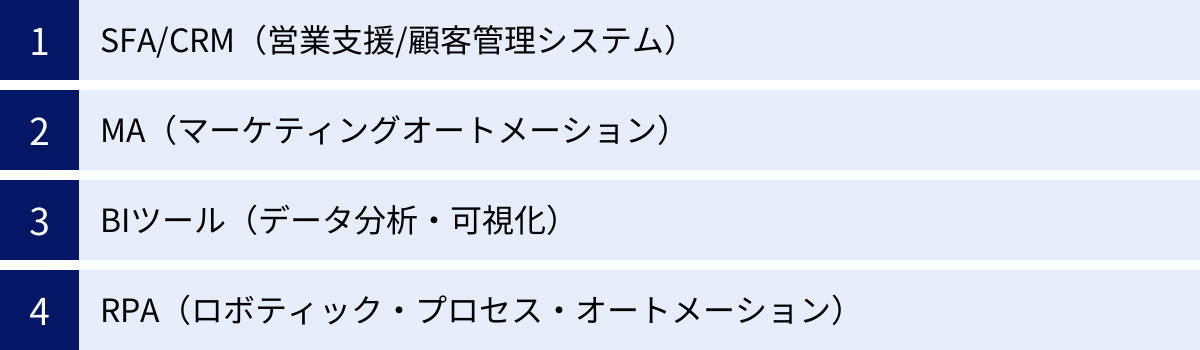

DX推進をサポートするツール・サービス

DXを具体的に進める上で、適切なツールやサービスの活用は欠かせません。ここでは、多くの企業のDX推進に貢献している代表的なツールをカテゴリ別に紹介し、それぞれのカテゴリで広く利用されている具体的な製品を解説します。自社の課題や目的に合ったツールを選ぶ際の参考にしてください。

SFA/CRM(営業支援/顧客管理システム)

SFA(Sales Force Automation)とCRM(Customer Relationship Management)は、企業の「売上」に直結する営業活動や顧客との関係性をデジタルで管理・強化するためのツールです。しばしば一体的に提供されます。

- 役割:

- CRM: 顧客の基本情報、購買履歴、問い合わせ履歴などを一元管理し、顧客との関係性を維持・向上させることを目的とします。

- SFA: 営業案件の進捗状況、商談内容、担当者の活動履歴などを可視化し、営業プロセスを効率化・標準化することを目的とします。

- 導入メリット:

- 営業活動の可視化: 属人化しがちな営業ノウハウをチームで共有し、組織全体の営業力を底上げできます。

- 顧客理解の深化: 蓄積されたデータから顧客を深く理解し、一人ひとりに合ったアプローチが可能になります。

- データに基づいた予測: 過去のデータから売上予測の精度を高め、的確な経営判断に繋げられます。

Salesforce

Salesforceは、世界No.1のシェアを誇るCRM/SFAプラットフォームです。その中核となるのが営業支援のための「Sales Cloud」と、カスタマーサービスを支援する「Service Cloud」です。

- 特徴:

- 高いカスタマイズ性: 企業の業種や規模、業務プロセスに合わせて、項目や画面を柔軟にカスタマイズできます。

- 豊富な製品群: マーケティング、Eコマース、分析など、顧客接点のあらゆる領域をカバーする製品が揃っており、事業の成長に合わせて拡張できます。

- 強力なエコシステム: AppExchangeというアプリストアには、連携できるサードパーティ製のアプリケーションが多数登録されており、機能を自由に拡張できます。

参照:Salesforce公式サイト

HubSpot

HubSpotは、「インバウンド」の思想(顧客にとって価値のある情報を提供することで、自然と惹きつける)に基づいて開発されたプラットフォームです。

- 特徴:

- オールインワン: マーケティング(MA)、営業支援(SFA/CRM)、カスタマーサービス、CMS(コンテンツ管理システム)の機能が、一つのプラットフォームに統合されており、シームレスなデータ連携が可能です。

- 無料から利用可能: 多くの機能を無料で使える「Freeプラン」が用意されており、スモールスタートしやすいのが大きな魅力です。

- 使いやすいUI/UX: 直感的で分かりやすいインターフェースに定評があり、ITに不慣れな担当者でも比較的導入しやすいです。

参照:HubSpot公式サイト

MA(マーケティングオートメーション)

MA(Marketing Automation)は、見込み客(リード)の獲得から育成、選別までの一連のマーケティング活動を自動化・効率化するツールです。

- 役割:

Webサイト上の行動履歴やメールの開封率などから、個々の見込み客の興味・関心度をスコアリングし、そのスコアに応じて最適なコンテンツを最適なタイミングで自動的に配信します(リードナーチャリング)。 - 導入メリット:

- マーケティング活動の効率化: 手作業で行っていたメール配信などを自動化し、マーケターは戦略立案などのコア業務に集中できます。

- 質の高い見込み客の創出: 購買意欲が高まった「ホットな」見込み客を効率的に見つけ出し、営業部門に引き渡すことができます。

- パーソナライズされたコミュニケーション: 一人ひとりの行動に合わせたアプローチで、顧客体験を向上させます。

Marketo Engage

Adobeが提供するMarketo Engageは、特にBtoB(企業間取引)領域において世界的に高い評価を得ているMAツールです。

- 特徴:

- 高度な機能: 複雑なシナリオに基づいたナーチャリングプログラムや、精緻なスコアリング設定など、高度なマーケティング施策に対応できる機能が豊富です。

- CRM連携: Salesforceをはじめとする主要なCRM/SFAとの強力な連携機能を持ち、マーケティングと営業のデータをシームレスに繋ぎます。

- エンタープライズ向け: 大企業での利用実績が豊富で、大規模なデータ処理やグローバル展開にも対応できます。

参照:Adobe Marketo Engage公式サイト

SATORI

SATORIは、株式会社SATORIが開発・提供する国産のMAツールです。

- 特徴:

- アンノウンマーケティング: 氏名やメールアドレスが未取得の「匿名の(アンノウン)見込み客」に対しても、Webサイト上でのポップアップ表示などを通じてアプローチできる機能に強みを持ちます。

- 国産ならではのサポート: 日本語のインターフェースやマニュアルが充実しているのはもちろん、国内企業に特有の商習慣を理解した手厚いサポート体制が評価されています。

- 直感的な操作性: シンプルで分かりやすい操作画面で、MAツールを初めて導入する企業でも扱いやすいように設計されています。

参照:SATORI株式会社公式サイト

BIツール(データ分析・可視化)

BI(Business Intelligence)ツールは、社内に散在する様々なデータを集約・分析し、グラフやダッシュボードといった形で分かりやすく可視化するためのツールです。

- 役割:

専門的な知識がないビジネスユーザーでも、直感的な操作でデータを深掘りし、ビジネス上の意思決定に役立つインサイト(洞察)を得ることを可能にします。 - 導入メリット:

- データドリブンな意思決定: 経験や勘に頼るのではなく、客観的なデータに基づいた迅速で的確な意思決定を促進します。

- 状況のリアルタイム把握: 売上や在庫、Webアクセス状況などをリアルタイムでモニタリングし、問題の早期発見や機会の損失防止に繋がります。

- 分析業務の効率化: Excelなどでの手作業によるレポート作成の手間を大幅に削減します。

Tableau

Tableauは、その美しいビジュアライゼーションと直感的な操作性で世界中のユーザーから支持されているBIツールです。Salesforce傘下の製品です。

- 特徴:

- インタラクティブな分析: ドラッグ&ドロップの簡単な操作で、データを様々な角度から深掘りし、分析できます。

- 表現力豊かなビジュアル: 多種多様なグラフやマップを簡単に作成でき、複雑なデータも一目で理解できる形で表現できます。

- 強力なデータ接続性: Excelファイルから各種データベース、クラウドサービスまで、多種多様なデータソースに接続できます。

参照:Tableau公式サイト

Looker Studio(旧Googleデータポータル)

Looker Studioは、Googleが提供する無料のBIツールです。

- 特徴:

- 完全無料: 高機能なBIツールを無料で利用できるのが最大の魅力です。

- Googleサービスとの親和性: Googleアナリティクス、Google広告、スプレッドシート、BigQueryなど、Googleが提供する各種サービスとの連携が非常にスムーズです。

- 簡単な共有機能: 作成したレポートはURLで簡単に共有でき、Webブラウザ上で誰でも閲覧できます。

参照:Google Looker Studio公式サイト

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)

RPAは、PC上で行われるクリックやキーボード入力といった定型的な作業を、ソフトウェアのロボットが代行して自動化する技術です。「デジタルレイバー(仮想知的労働者)」とも呼ばれます。

- 役割:

データの転記、定型的なレポート作成、システムへの情報入力など、ルールが決まっている繰り返し作業を自動化します。 - 導入メリット:

- 生産性の劇的な向上: 人間よりも速く、24時間365日、ミスなく作業を実行できます。

- コスト削減: 定型業務にかかっていた人件費を削減できます。

- 従業員のエンゲージメント向上: 従業員を単純作業から解放し、創造性や判断力が求められる付加価値の高い業務に集中させることができます。

UiPath

UiPathは、世界トップクラスのシェアを持つRPAプラットフォームです。

- 特徴:

- 開発のしやすさ: プログラミング知識がなくても、視覚的なワークフローでロボットを開発できるローコード/ノーコードのアプローチを採用しています。

- 高い拡張性: AIやOCR(光学的文字認識)といった技術との連携機能が充実しており、単純な作業だけでなく、より高度な業務の自動化にも対応できます。

- エンタープライズ対応: 個人のPCで動くロボットから、サーバーで集中管理される大規模なロボット群まで、企業の規模や用途に応じた展開が可能です。

参照:UiPath公式サイト

WinActor

WinActorは、NTTグループが開発した純国産のRPAツールです。

- 特徴:

- 国内での豊富な実績: 日本国内での導入実績が非常に豊富で、金融機関や自治体をはじめ、幅広い業種で活用されています。

- 日本語への完全対応: シナリオ(ロボットの動作手順)の作成画面からマニュアル、サポートまで、すべてが日本語で提供されており、日本のユーザーにとって親しみやすいです。

- Windows操作の自動化: Windows PC上で行われるほぼ全ての操作を記録・自動化できる点が強みです。

参照:WinActor公式サイト