現代のビジネス環境において、デジタルトランスフォーメーション(DX)は、企業の競争力を維持・向上させるための不可欠な要素となっています。業務効率化、新たな顧客体験の創出、データに基づいた意思決定など、DXがもたらす価値は計り知れません。しかし、多種多様なソリューションやテクノロジーが次々と登場する中で、「何から手をつければ良いのか分からない」「自社に最適なツールはどれか」といった悩みを抱える企業は少なくありません。

このような課題を解決する上で、DX関連の展示会・イベントは、最新の技術動向や製品情報を効率的に収集し、自社のDXを加速させるための絶好の機会となります。この記事では、2024年に開催される主要なDX関連の展示会を網羅的に紹介するとともに、展示会に参加するメリット、自社に合った展示会の選び方、そして参加効果を最大化するための具体的なステップまで、詳しく解説します。

目次

DX関連の展示会とは

DX関連の展示会とは、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するための製品、サービス、ソリューションが一堂に会するイベントです。これらの展示会は、ITインフラ、クラウドサービス、AI(人工知能)、IoT、セキュリティ、業務効率化ツール、マーケティングオートメーションなど、DXに関連するあらゆるテーマを扱います。

企業がDX関連の展示会に参加する主な目的は、最新の技術トレンドの把握、自社の課題を解決するソリューションの探索、複数の製品・サービスの比較検討、そして業界関係者とのネットワーキングにあります。ウェブサイトや資料だけでは得られない「生の情報」に触れ、製品デモを直接体験し、開発者や担当者と直接対話できるのが大きな魅力です。

参加者は、経営層や役員、情報システム部門の責任者・担当者から、マーケティング、営業、人事、経理、製造、開発といった各事業部門の担当者まで多岐にわたります。それぞれの立場から、自部門の業務課題を解決したり、全社的な経営戦略に活かすためのヒントを得るために来場します。DXが全社的な取り組みであるからこそ、これらの展示会は多様な職種の人々にとって価値ある情報収集の場となっているのです。

展示会の主な種類

DX関連の展示会は、その規模やテーマによっていくつかの種類に分類できます。自社の目的や課題の具体性に応じて、参加すべき展示会は異なります。ここでは、主な3つの種類「総合展」「専門展」「オンライン展示会」について、それぞれの特徴を解説します。

総合展

総合展は、ITやDXに関する幅広いテーマを網羅的に扱う大規模な展示会です。特定の業界や技術に絞らず、クラウド、セキュリティ、AI、データ活用、業務改革、マーケティングツールなど、多岐にわたる分野の企業が出展します。

メリット

- トレンドの全体像を把握できる: DXに関する最新の動向や幅広いソリューションに一度に触れられるため、業界の大きな流れを掴むのに最適です。

- 偶発的な発見がある: 当初想定していなかった分野の技術やサービスに出会い、新たなビジネスのヒントや課題解決の糸口が見つかることがあります。

- 初心者でも参加しやすい: 「まずはDXについて幅広く情報収集したい」という段階の企業や担当者にとって、何から見れば良いかの当たりをつけやすいでしょう。

デメリット

- 情報が浅く広くになりがち: 一つひとつの分野に対する深掘りは、専門展に比べて劣る場合があります。特定のニッチな課題に対する深い情報を求める場合には、物足りなさを感じるかもしれません。

- 目的が曖昧だと時間を浪費する: 会場が広大で出展企業も多いため、明確な目的意識がないと、ただ歩き回るだけで終わってしまう可能性があります。

総合展は、全社的なDX推進の方向性を模索している経営層や、情報システム部門の担当者が業界全体の動向を把握する目的で参加するのに適しています。

専門展

専門展は、「マーケティング」「人事(HR)」「製造業」「建設業」「バックオフィス」といった特定の業界や業務領域、あるいは「AI」「セキュリティ」といった特定の技術テーマに特化した展示会です。

メリット

- 専門性が高く、深い情報が得られる: 特定の課題解決に直結するソリューションが集まっているため、製品やサービスの比較検討が容易です。出展社の担当者もその分野の専門家であることが多く、具体的な相談がしやすいです。

- 効率的な情報収集が可能: 目的が明確であれば、関連するブースを集中して回ることで、短時間で質の高い情報を得られます。

- 同じ課題を持つ他社担当者と交流しやすい: 来場者も同じ分野に関心を持つ人が多いため、情報交換を通じて新たな知見を得る機会にもなります。

デメリット

- 視野が限定的になりやすい: 特定の分野にフォーカスしているため、他分野との連携や、より広い視点での気づきは得にくい場合があります。

- 前提知識が求められる場合がある: セミナーや製品説明が専門的な内容に寄りがちなため、ある程度の基礎知識があった方が理解が深まります。

専門展は、「営業部門の生産性を向上させたい」「経理業務を自動化したい」といった具体的な課題を抱えている事業部門の担当者が、解決策をピンポイントで探すのに非常に有効です。

オンライン展示会

オンライン展示会は、インターネット上の仮想空間で開催される展示会です。参加者はPCやスマートフォンから専用のウェブサイトにアクセスし、バーチャルブースを訪れたり、製品資料をダウンロードしたり、オンラインセミナーを視聴したりします。

メリット

- 場所や時間の制約がない: どこからでも参加でき、開催期間中であれば好きな時間にアクセスできます。移動時間やコストがかからない点は大きな利点です。

- 効率的な情報収集: 興味のある企業のブースに直接アクセスしたり、キーワードで検索したりできるため、効率的に情報収集ができます。閲覧した資料やセミナー動画を後から見返すことも容易です。

- 参加のハードルが低い: 申し込みから参加まで全てオンラインで完結するため、気軽に参加できます。

デメリット

- 偶発的な出会いが少ない: リアルな展示会のように、会場を歩いていて偶然面白いブースを見つけるといった体験はしにくい傾向にあります。

- 製品の質感を確かめられない: ハードウェア製品などの場合、実物を手に取って質感や操作性を確認することができません。

- コミュニケーションの制約: チャットやビデオ通話でのコミュニケーションは可能ですが、対面の会話ほどの臨場感や気軽さは得にくい場合があります。

オンライン展示会は、地方の企業や、多忙で会場に足を運ぶ時間が取れない担当者、あるいはまずは手軽に情報収集を始めたいと考えている方におすすめです。近年では、リアル展示会とオンライン展示会を組み合わせた「ハイブリッド開催」も主流になりつつあります。

【2024年】DX関連の展示会・イベントカレンダー

2024年も、企業のDX推進を支援する多種多様な展示会・イベントが全国各地で開催されます。ここでは、特に注目度の高い主要な展示会をピックアップし、その開催概要をカレンダー形式でご紹介します。自社の課題や目的に合った展示会を見つけるための参考にしてください。

2024年開催予定の主な展示会

以下に、2024年に開催が予定されている主要なDX関連展示会の概要をまとめました。詳細な日程や会場、プログラムについては、必ず各展示会の公式サイトで最新情報をご確認ください。

| 展示会名 | 主な開催時期(2024年) | 開催地 | 主なテーマ・対象分野 | 主催者 |

|---|---|---|---|---|

| Japan IT Week | 春(4月), 夏(7月), 秋(10月) | 東京, 名古屋, 大阪 | IT全般、クラウド、セキュリティ、AI、IoT、Web3、メタバース | RX Japan株式会社 |

| NexTech Week | 春(5月), 秋(10月) | 東京 | AI、ブロックチェーン、量子コンピュータ、DX人材育成 | RX Japan株式会社 |

| マーケティングWeek | 春(7月), 秋(9月) | 東京, 大阪 | マーケティング全般、広告技術、SNS活用、Web・アプリ販促 | RX Japan株式会社 |

| バックオフィスDXPO | 春(3月), 夏(8月) | 東京, 大阪 | 経理、人事、総務、法務、経営企画などの業務効率化、DX | RX Japan株式会社 |

| 営業DXPO | 春(3月), 夏(8月) | 東京, 大阪 | SFA/CRM、インサイドセールス、セールスイネーブルメント | RX Japan株式会社 |

| スマート工場EXPO | 冬(1月), 秋(10月) | 東京, 名古屋 | 製造業DX、FA、IoT/AI、カーボンニュートラル | RX Japan株式会社 |

| 建設DX展 | 冬(12月), 秋(9月) | 東京, 大阪 | 建設業向けDXソリューション、BIM、ICT建機、業務効率化 | RX Japan株式会社 |

| HR EXPO | 春(5月) | 東京 | 人事DX、労務管理、採用支援、人材育成、組織開発 | RX Japan株式会社 |

| 店舗DX展 | 春(3月), 夏(7月) | 東京, 大阪 | 店舗運営効率化、OMO、キャッシュレス、接客DX、EC | RX Japan株式会社 |

| Interop Tokyo | 夏(6月) | 幕張メッセ | インターネット技術、ネットワークインフラ、セキュリティ、クラウド | Interop Tokyo 実行委員会 |

| CEATEC | 秋(10月) | 幕張メッセ | 先端技術全般、CPS/IoT、AI、5G/6G、モビリティ、ヘルスケア | 一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA) |

(参照:各展示会公式サイト)

Japan IT Week

日本最大級のIT・DX・デジタル分野の総合展です。「クラウド業務改革 EXPO」「情報セキュリティ EXPO」「AI・業務自動化 展」など、多数の専門展が同時開催されるのが特徴です。春(東京)、夏(名古屋)、秋(大阪・東京)と年4回開催されており、参加しやすいのも魅力です。DXに関するあらゆるソリューションが揃っているため、全社的なIT戦略を考える情報システム部門や、幅広い分野の最新動向を一度に把握したい経営層に最適です。

(参照:Japan IT Week 公式サイト)

NexTech Week

AI、ブロックチェーン、量子コンピュータといった、ビジネスの未来を創造する最先端テクノロジーに特化した展示会です。これらの技術を自社のビジネスにどう取り入れるか、具体的な活用事例や導入方法を探している企業にとって、非常に価値の高い情報が得られます。新規事業開発担当者や、技術動向に敏感な開発部門、経営企画部門などが主な来場者層です。

(参照:NexTech Week 公式サイト)

マーケティングWeek

広告、販促、Webマーケティング、SNS活用、CRMなど、マーケティングに関するあらゆるソリューションが一堂に会する日本最大級の専門展です。顧客獲得から育成、ファン化まで、マーケティングの各プロセスにおける課題を解決するヒントが見つかります。マーケティング部門、広報・宣伝部門、営業企画部門の担当者は必見のイベントです。

(参照:マーケティングWeek 公式サイト)

バックオフィスDXPO

経理・財務、人事・労務、総務・法務、経営企画といった、企業の管理部門(バックオフィス)の業務効率化・DXをテーマにした専門展です。ペーパーレス化、電子契約、勤怠管理システム、経費精算システムなど、日々の業務を効率化するための具体的なツールが多数出展されます。バックオフィス部門の生産性向上に課題を抱えるすべての企業におすすめです。

(参照:バックオフィスDXPO 公式サイト)

営業DXPO

SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理)、インサイドセールスツール、オンライン商談システムなど、営業活動のDXを支援するソリューションに特化した展示会です。営業プロセスの可視化、データに基づいた営業戦略の立案、顧客エンゲージメントの向上など、現代の営業組織が抱える課題に対応するヒントが得られます。営業部門の責任者や営業企画、インサイドセールス担当者にとって有益な情報が満載です。

(参照:営業DXPO 公式サイト)

スマート工場EXPO

製造業のDX、いわゆる「スマートファクトリー」を実現するための最新技術・ソリューションが集結する展示会です。IoT/M2M、AI、FA(ファクトリーオートメーション)、産業用ロボットなど、製造現場の生産性向上、品質改善、コスト削減に貢献する技術を直接見ることができます。製造業の工場長、生産技術、品質管理、情報システム部門の担当者が主な対象です。

(参照:スマート工場EXPO 公式サイト)

建設DX展

BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)、ICT建機、ドローン測量、施工管理アプリなど、建設業界のDXを推進するための製品・サービスに特化した専門展です。人手不足や働き方改革といった業界特有の課題を、テクノロジーでいかに解決するか、その具体的な方法論が提示されます。建設・土木業界の経営者、現場監督、設計、積算担当者などが多く来場します。

(参照:建設DX展 公式サイト)

HR EXPO

「労務管理」「教育・研修」「採用支援」「HRテクノロジー」など、人事に関するあらゆるサービスを網羅した専門展です。人材採用の多様化、タレントマネジメント、従業員エンゲージメントの向上、リスキリングなど、現代の人事部門が直面する課題に対するソリューションが見つかります。人事部門の責任者・担当者、経営者にとって欠かせないイベントです。

(参照:HR EXPO 公式サイト)

店舗DX展

POSシステム、キャッシュレス決済、CRM、ネットスーパー、モバイルオーダーなど、小売・飲食・サービス業の店舗運営を効率化・高度化するためのソリューションが集まります。OMO(Online Merges with Offline)の推進や、顧客体験の向上、人手不足の解消といったテーマに関心のある企業に最適です。店舗オーナー、店長、エリアマネージャー、マーケティング担当者などが主な来場者です。

(参照:店舗DX展 公式サイト)

Interop Tokyo

インターネット技術の総合イベントとして長い歴史を持つ展示会です。ネットワークインフラ、クラウド、セキュリティといった基盤技術に関する最新動向や製品が中心となります。特に、相互接続性(Interoperability)をテーマにした実証実験が行われるのが大きな特徴で、先進的な技術を深く理解したいエンジニアや研究者にとって非常に刺激的な場です。情報システム部門のインフラ担当者、ネットワークエンジニア、セキュリティ専門家に強く推奨されます。

(参照:Interop Tokyo 公式サイト)

CEATEC

「経済発展と社会課題の解決を両立する『Society 5.0』の実現」をテーマに掲げる、あらゆる産業・業種による「共創」の場を目指す総合展です。単なる製品展示に留まらず、未来の社会や暮らしを描き出すコンセプトや先進技術が数多く発表されます。DXのさらに先、テクノロジーが社会全体をどう変えていくのかという大きなビジョンに触れたい経営者や新規事業担当者にとって、多くのインスピレーションを与えてくれるでしょう。

(参照:CEATEC 公式サイト)

【分野別】注目のDX関連の主要展示会

企業のDXは、全社的なIT基盤の刷新から、各部門の業務効率化まで、その目的や範囲は多岐にわたります。ここでは、前章で紹介した主要な展示会を「総合・IT基盤」「バックオフィス」「営業・マーケティング」など、企業の課題分野別に整理してご紹介します。自社が今まさに直面している課題に応じて、どの展示会に参加すべきかを判断する際の参考にしてください。

総合・IT基盤

全社的なDX戦略の策定、ITインフラの見直し、セキュリティ体制の強化、あるいは最先端技術の動向調査といった、企業活動の根幹に関わるテーマに関心がある場合は、以下の展示会がおすすめです。

Japan IT Week

日本最大級の規模を誇り、DXに関するあらゆるテーマを網羅しています。クラウド、セキュリティ、AI、IoTなど、複数の専門展で構成されているため、IT基盤に関する幅広いソリューションを比較検討したい情報システム部門や、DXの全体像を把握したい経営企画部門に最適です。

NexTech Week

AI、ブロックチェーン、量子コンピュータといった次世代のコア技術に特化しています。将来のビジネスの核となるような革新的な技術を探している新規事業開発担当者や、R&D部門にとって、他では得られない貴重な情報源となります。

Interop Tokyo

インターネットの基盤技術にフォーカスした、専門性の高いイベントです。ネットワーク、クラウド、セキュリティの最先端動向や、製品間の相互接続性を実証するショーケースは圧巻です。企業のITインフラを支えるネットワークエンジニアやセキュリティ担当者は、自身の専門知識をアップデートする絶好の機会となるでしょう。

CEATEC

テクノロジーによる未来社会の実現をテーマに掲げ、産業の垣根を越えた「共創」を促進する場です。個別のソリューション探しというよりは、5年後、10年後を見据えた大きなビジョンの収集や、異業種との連携による新たなビジネスチャンスの模索に関心のある経営層におすすめです。

バックオフィス・業務効率化

経理、人事、総務、法務といった管理部門の定型業務を効率化し、より付加価値の高い業務へシフトすることは、DXの重要な柱の一つです。これらの課題に特化した展示会がこちらです。

バックオフィスDXPO

その名の通り、バックオフィス業務のDXに特化した専門展です。経費精算システム、勤怠管理システム、電子契約サービス、会計ソフトなど、日々の業務を劇的に効率化するツールが多数出展されます。経理・人事・総務部門の担当者が、自部門の課題を解決する製品をピンポイントで探すのに最も適した展示会です。

業務改革DX EXPO

「Japan IT Week」内で開催される専門展の一つですが、バックオフィスに限らず、全社的なワークフローの改善や業務プロセスの自動化(RPAなど)に焦点を当てています。部門横断的な業務改善プロジェクトを推進している担当者や、全社の生産性向上を目指す経営層にとって有益な情報が得られます。

営業・マーケティング

顧客獲得競争が激化する現代において、営業・マーケティング活動のDXは企業の成長に直結します。データに基づいた顧客アプローチや、効率的かつ効果的な営業プロセスの構築を目指すなら、以下の展示会がターゲットとなります。

マーケティングWeek

Web広告、SEO、SNSマーケティング、MA(マーケティングオートメーション)ツール、CRMなど、現代のマーケティング活動に不可欠なソリューションが網羅されています。リード獲得から顧客育成まで、一連のマーケティングファネルにおける課題を抱えるマーケティング部門にとって、最新のトレンドとツールを一度に学べる貴重な機会です。

営業DXPO

SFA(営業支援システム)、インサイドセールスツール、セールスイネーブルメントなど、営業組織の生産性向上と成果最大化に特化した展示会です。属人化しがちな営業活動をデータドリブンな組織営業へと変革したい営業責任者や営業企画担当者は、自社の課題にマッチしたソリューションを見つけやすいでしょう。

製造・建設

労働集約的なイメージの強い製造業や建設業こそ、DXによる生産性向上のポテンシャルが非常に大きい分野です。業界特有の課題解決に特化した専門展が開催されています。

スマート工場EXPO

製造業のDX、いわゆる「インダストリー4.0」を実現するための技術が一堂に会します。工場の見える化を実現するIoTセンサー、予知保全に活用されるAI、自動化を推進するロボットなど、未来の工場の姿を具体的にイメージできます。製造現場の効率化や品質向上を目指す生産技術部門や工場責任者は必見です。

建設DX展

人手不足や高齢化、働き方改革といった建設業界の喫緊の課題を、テクノロジーで解決するためのソリューションが集結します。BIM/CIM、ドローン測量、施工管理アプリ、遠隔臨場システムなど、生産性と安全性を両立させるためのヒントが満載です。建設会社の経営者や現場監督、設計担当者にとって、業界の未来を体感できる場となります。

人事・教育

「人」は企業の最も重要な資産です。採用、育成、評価、配置といった人事業務を高度化し、従業員のエンゲージメントを高めることは、DXの重要なテーマです。

HR EXPO

労務管理、採用支援、人材育成、タレントマネジメント、組織開発など、人事領域のあらゆる課題に対応するサービスが集まります。人事DXを推進し、戦略的な人事機能への変革を目指す人事部門の担当者や責任者にとって、網羅的な情報収集が可能です。

教育 総合展(EDIX)

主に学校や教育機関向けの展示会ですが、「企業研修」や「eラーニング」に関するゾーンも充実しています。社員のリスキリングやスキルアップのための効果的な研修プログラムやプラットフォームを探している人事・教育担当者にとって、新たな学びの手法やツールを発見する良い機会になります。

EC・店舗

オンラインとオフラインの垣根がなくなる中、小売業やサービス業では、顧客体験の向上がDXの鍵を握ります。

店舗DX展

POSレジ、キャッシュレス決済、モバイルオーダー、在庫管理システム、顧客管理(CRM)ツールなど、店舗運営の効率化と顧客満足度向上に貢献するソリューションに特化しています。飲食・小売・サービス業の店舗オーナーや運営担当者が、人手不足の解消やリピーター育成のヒントを得るのに最適な展示会です。

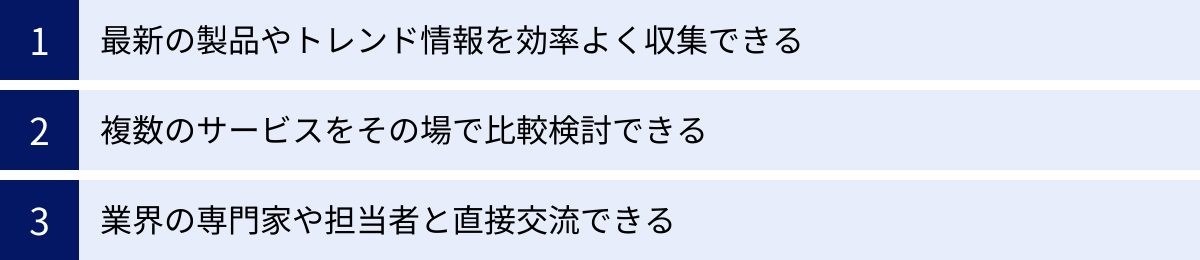

DX関連の展示会に参加する3つのメリット

DX関連の展示会に時間と労力をかけて参加することには、ウェブサイトを閲覧するだけでは得られない、大きな価値があります。ここでは、展示会に参加することで得られる主な3つのメリットについて、具体的なシーンを交えながら詳しく解説します。

① 最新の製品やトレンド情報を効率よく収集できる

DXの世界は日進月歩であり、次々と新しいテクノロジーやサービスが登場します。インターネットで情報を追いかけるだけでも大変ですが、断片的な情報が多く、業界全体の大きな流れを体系的に理解するのは困難です。

展示会に参加する最大のメリットは、特定のテーマに関する最新の製品やトレンド情報を、1日あるいは数日という短期間で集中的かつ効率的に収集できる点にあります。

例えば、自社で「RPA(Robotic Process Automation)を導入して定型業務を自動化したい」と考えているとします。ウェブで検索すれば多数のRPAツールが見つかりますが、各社のウェブサイトを見比べるだけでは、機能の細かな違いや、自社の業務フローとの相性までは分かりにくいものです。

しかし、展示会に行けば、主要なRPAベンダーが一つの会場に集結しています。各ブースを回ることで、最新バージョンの機能、他社製品との連携実績、そして今後の開発ロードマップといった、ウェブには載っていない「生の情報」を直接担当者から聞くことができます。さらに、会場で催される専門セミナーに参加すれば、業界の第一人者が語るRPA活用の最新事例や、今後の技術トレンド(AIとの連携など)についても学ぶことができ、より多角的な視点から情報収集が可能です。

このように、展示会は点在する情報を線で結び、業界全体の地図を描くための絶好の機会と言えるでしょう。

② 複数のサービスをその場で比較検討できる

自社の課題を解決するソリューションを選定するプロセスでは、複数の製品・サービスを比較検討することが不可欠です。しかし、通常業務と並行して、各社の営業担当者と個別にアポイントを取り、何度も商談を重ねるのは大変な手間と時間がかかります。

展示会では、競合する製品やサービスがすぐ隣のブースで展示されていることも珍しくなく、その場で直接比較検討できるという大きな利点があります。

具体的には、以下のような比較が可能です。

- 機能の比較: 各ブースで製品デモを実演してもらい、操作感(UI/UX)や機能の細かな違いを自分の目で直接確認できます。パンフレットのスペック表だけでは分からない、「使いやすさ」を体感できるのは大きなメリットです。

- 価格・料金体系の比較: その場で概算の見積もりや料金プランについて質問できます。「ユーザー数に応じた課金か、機能に応じた課金か」「初期費用はいくらか」といった具体的な情報を複数の企業から同時に得ることで、コストパフォーマンスの比較が容易になります。

- サポート体制の比較: 「導入時のサポートはどこまでしてくれるのか」「トラブル発生時の対応窓口はどうなっているか」など、導入後の運用を見据えたサポート体制についても直接確認し、比較できます。

架空の例を挙げましょう。ある中堅企業の経理担当者が、クラウド会計ソフトの導入を検討するために「バックオフィスDXPO」に参加したとします。彼は、A社、B社、C社のブースを順番に訪問し、それぞれのソフトで自社特有の複雑な経費精算フローが再現できるかをデモで確認。さらに、現在使用している給与計算ソフトとのAPI連携が可能かどうかもその場で質問しました。わずか半日で、各社の強みと弱みを把握し、自社に最適な候補を2社に絞り込むことができたのです。これは、個別に商談を設定していたら数週間はかかっていたであろうプロセスです。

このように、展示会は、製品選定のプロセスを劇的に短縮し、より的確な意思決定を支援するプラットフォームとして機能します。

③ 業界の専門家や担当者と直接交流できる

DXの推進は、単にツールを導入するだけでは成功しません。その背景にある思想やノウハウ、そしてそれを支える「人」との繋がりが極めて重要です。展示会は、そうした人的ネットワークを構築するための貴重な機会を提供します。

展示会のブースにいるのは、単なる営業担当者だけではありません。時には、製品開発に直接携わっているエンジニアやプロダクトマネージャーが説明員として参加していることもあります。そうした専門家と直接対話することで、製品の技術的な詳細や、開発の背景にある思想など、カタログには書かれていない深い情報を得ることができます。自社の特殊な要件を伝え、技術的に実現可能かどうかをその場でディスカッションできることもあります。

また、出展企業だけでなく、同じような課題を抱える他社の来場者と情報交換できるのも展示会ならではの魅力です。セミナー会場の待機時間や休憩スペースでの雑談から、思わぬ解決のヒントや、他社の成功・失敗事例といった貴重な知見が得られることも少なくありません。

さらに、業界をリードする著名な経営者や専門家が登壇する基調講演や特別セミナーも、展示会の大きな価値の一つです。彼らのビジョンや知見に直接触れることは、自社のDX戦略を考える上で大きな刺激となり、新たな視点をもたらしてくれるでしょう。

このように、展示会は、製品という「モノ」だけでなく、知識や経験、人脈といった「コト」を得るための場でもあるのです。ここで築いた人との繋がりが、将来的にビジネスを大きく前進させるきっかけになるかもしれません。

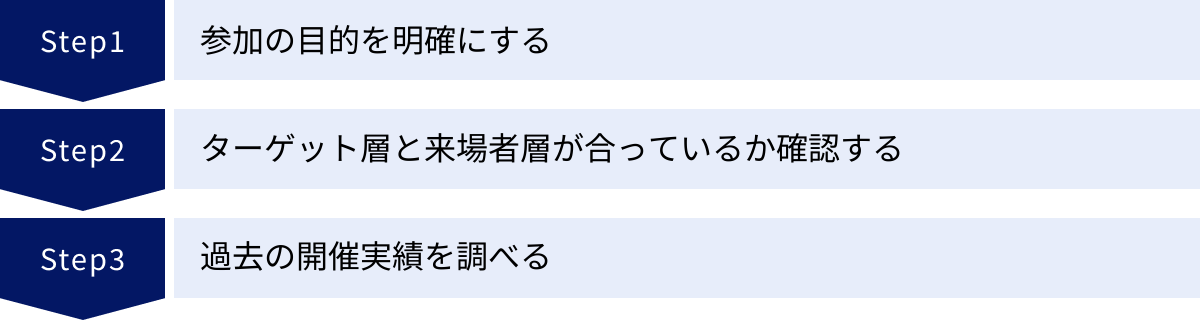

自社に合う展示会の選び方

数多くのDX関連展示会の中から、自社にとって最も有益なものを選び出すことは、参加効果を最大化するための第一歩です。ここでは、目的を明確にし、ターゲットを照合し、過去の実績を調べるという3つの観点から、自社に最適な展示会の選び方を解説します。

参加の目的を明確にする

まず最も重要なのは、「何のために展示会に参加するのか」という目的を具体的に言語化することです。目的が曖昧なままでは、どの展示会に行くべきか判断できず、たとえ参加しても得られる成果は限定的になってしまいます。

目的は、できるだけ具体的に設定しましょう。例えば、以下のようなものが考えられます。

- 課題解決型:

- 「現在利用している勤怠管理システムを刷新するため、クラウド型のシステムを3つ以上比較検討し、導入候補を絞り込む」

- 「営業部門の報告業務を効率化するSFA/CRMツールを探し、主要5社の機能と価格をリスト化する」

- 情報収集・トレンド把握型:

- 「製造業におけるIoT活用の最新事例を収集し、自社工場で応用できる可能性を探る」

- 「マーケティングオートメーションの国内市場におけるトレンドと、主要プレイヤーの動向を把握する」

- 新規事業・パートナー探索型:

- 「AI技術を活用した新規事業のヒントを得るため、スタートアップ企業のピッチイベントに参加する」

- 「自社製品と連携可能なセキュリティソリューションを提供している企業を探し、アライアンスの可能性を探る」

このように目的を明確にすることで、行くべき展示会の種類(総合展か専門展か)や、重点的に回るべきブースの分野が自ずと見えてきます。課題解決が目的なら専門展、トレンド把握や新規事業探索が目的なら総合展、といったように、目的に応じて選択肢を絞り込んでいきましょう。

ターゲット層と来場者層が合っているか確認する

次に、その展示会がターゲットとしている出展企業や来場者の層が、自社の目的と合致しているかを確認します。どんなに大規模で評判の良い展示会でも、ターゲットがずれていては意味がありません。

この確認には、展示会の公式サイトが非常に役立ちます。チェックすべきポイントは以下の通りです。

- 出展対象製品・サービス: 公式サイトには、どのような分野の企業が出展対象となるかが明記されています。自社が探しているソリューションのカテゴリーが含まれているかを確認しましょう。例えば、「人事DX」という大きな括りだけでなく、「給与計算」「タレントマネジメント」「採用管理」といった、より詳細な分類まで見ておくと確実です。

- 来場対象者: 「来場対象」や「こんな方におすすめ」といった項目で、想定される来場者の業種、職種、役職などが記載されています。例えば、「中小企業の経営者・情報システム担当者向け」と書かれている展示会に、大企業の専門部署の担当者が行っても、求めるレベルの情報が得られない可能性があります。

- 出展社リストの事前確認: 多くの展示会では、会期が近づくと出展企業の一覧が公式サイトで公開されます。このリストに目を通し、自社が話を聞きたいと考えている企業や、競合となる企業が出展しているかを事前に確認することは非常に重要です。目当ての企業が全く出展していないのであれば、その展示会への参加を見送るという判断もできます。

これらの情報を総合的に判断し、自社が「会いたい人(出展社)」と「話したい人(来場者)」が集まる場であるかどうかを見極めることが、ミスマッチを防ぐ鍵となります。

過去の開催実績を調べる

最後に、その展示会が過去にどのような実績を上げてきたかを調べることも、信頼できる展示会を選ぶ上で有効な手段です。継続的に質の高いコンテンツを提供している展示会は、参加者からの評価も高く、有益な情報が得られる可能性が高いと言えます。

調べるべきは、主に以下の情報です。

- 過去の開催報告(結果報告): 多くの展示会では、開催後に来場者数、出展社数、商談件数などをまとめたレポートを公式サイトで公開しています。これらの数値は、展示会の規模や活気を示す客観的な指標となります。特に、来場者の業種別・職種別の内訳データは、前述のターゲット層の確認にも役立ちます。

- 過去のセミナー・カンファレンス内容: 過去にどのようなテーマで、誰が登壇してセミナーが行われたかを確認しましょう。業界の権威や著名な経営者が毎年登壇しているような展示会は、コンテンツの質が高いことの証左です。また、テーマの変遷を見ることで、その業界のトレンドの移り変わりを把握することもできます。

- 第三者の評価や口コミ: 公式情報だけでなく、ブログやSNSなどで過去の参加者の感想を探してみるのも一つの方法です。「期待したほどの情報が得られなかった」「商談が非常に活発だった」といった、個人のリアルな声は、展示会の雰囲気を知る上で参考になります。ただし、情報は玉石混交なので、あくまで参考程度に留め、複数の意見を参照することが大切です。

これらのステップを踏むことで、数ある選択肢の中から、自社の時間とコストを投じるに値する、最も費用対効果の高い展示会を選び出すことができるでしょう。

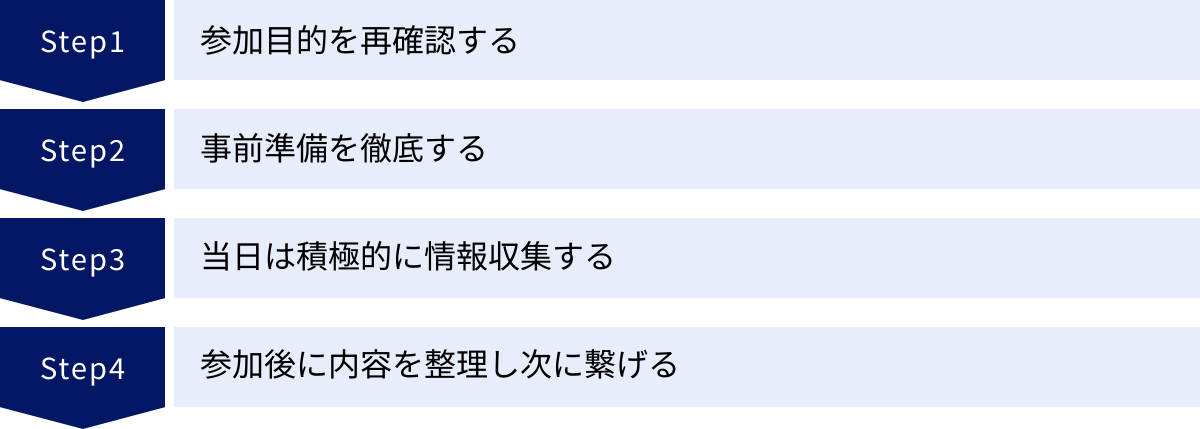

展示会の効果を最大化する4つのステップ

展示会への参加は、それ自体が目的ではありません。得た情報をいかに自社のビジネスに活かし、具体的な成果に繋げるかが重要です。そのためには、行き当たりばったりの参加ではなく、戦略的な準備と行動が不可欠です。ここでは、展示会の参加効果を最大化するための4つのステップを、事前準備から事後フォローまで具体的に解説します。

① 参加目的を再確認する

展示会選びの段階で明確にした参加目的を、具体的な行動目標レベルまで落とし込み、参加者全員で共有することが最初のステップです。目的が抽象的なままだと、当日の行動に迷いが生じ、成果が曖昧になってしまいます。

例えば、「営業部門の生産性向上」という目的であれば、それを以下のような具体的なタスクとKPI(重要業績評価指標)に分解します。

- タスク1: SFA/CRMツールの主要ベンダー5社(A社、B社、C社、D社、E社)のブースを訪問する。

- KPI1: 各社から製品デモを受け、機能比較表を完成させる。

- タスク2: インサイドセールスの効率化に関するセミナーに2つ以上参加する。

- KPI2: セミナー内容を要約し、自社で応用可能な施策を3つ以上リストアップする。

- タスク3: 名刺を30枚以上交換し、今後の情報交換に繋がる人脈を構築する。

- KPI3: 交換した名刺の中から、後日フォローアップすべきリストを作成する。

このように、「誰が」「何を」「どれくらい」行うのかを事前に定義しておくことで、当日は迷わず効率的に行動できます。複数人で参加する場合は、役割分担(例:AさんはSFA担当、BさんはMA担当)を決めておくと、より網羅的な情報収集が可能になります。

② 事前準備を徹底する

展示会当日の時間は限られています。広大な会場を無計画に歩き回るだけでは、あっという間に時間が過ぎてしまいます。限られた時間で最大限の成果を上げるためには、徹底した事前準備が勝敗を分けます。

出展企業リストや会場マップを確認する

ほとんどの展示会では、公式サイトで事前に出展企業リストと会場マップが公開されます。これらを必ずダウンロードし、活用しましょう。

- 訪問ブースのリストアップ: 出展企業リストの中から、ステップ①で設定した目的に基づき、「必ず訪問するブース(Must-see)」と「時間があれば訪問したいブース(Want-to-see)」をマーキングします。

- 効率的な巡回ルートの計画: 会場マップ上にマーキングしたブースの位置を確認し、最も効率的に回れるルートをあらかじめ計画しておきます。会場の端から端まで何度も往復するような無駄をなくし、移動時間を最小限に抑えます。

- アポイントの事前予約: 特に話を聞きたいキーパーソンがいる企業や、じっくりとデモを見たい製品がある場合は、出展社の「アポイントシステム」を利用して事前に商談の予約を入れておくことを強くおすすめします。これにより、当日ブースで待たされることなく、確実に担当者と話す時間を確保できます。

見たいセミナーや講演の時間を予約する

人気の基調講演や専門セミナーは、事前予約制で、すぐに満席になってしまうことがよくあります。

- セミナースケジュールの確認: 公式サイトで公開されているセミナープログラムに目を通し、自社の目的に合致するものや、興味のある講演をリストアップします。

- 早期予約: 予約受付が開始されたら、できるだけ早い段階で申し込みを済ませましょう。

- スケジュールへの組み込み: 予約したセミナーの時間を、ブース訪問の計画に組み込みます。セミナー会場とブースエリアの移動時間も考慮に入れて、無理のないスケジュールを立てることが重要です。

③ 当日は積極的に情報収集する

万全の準備を整えたら、いよいよ当日です。計画に基づいて行動しつつも、想定外の発見も楽しめるよう、柔軟な姿勢で臨みましょう。

デモやプレゼンテーションに参加する

各ブースで行われている製品デモやミニプレゼンテーションには積極的に参加しましょう。製品の実際の動きを見ることで、ウェブサイトやカタログだけでは分からない操作性やレスポンスを体感できます。 ただ見るだけでなく、その場で疑問に思ったことはすぐに質問することが大切です。他の参加者の質問も、自分では気づかなかった視点を与えてくれることがあります。

名刺を多めに用意し質問を準備しておく

名刺は、単なる連絡先の交換ツールではなく、会話のきっかけや後のフォローアップに繋がる重要なアイテムです。想定している以上の枚数を用意しておきましょう。

そして、各ブースを訪問する際には、事前に準備しておいた質問リストを基に、質の高いヒアリングを心がけます。「この製品で何ができますか?」といった漠然とした質問ではなく、「当社の〇〇という業務課題に対して、この機能は具体的にどのように役立ちますか?」といった、自社の状況に即した具体的な質問を投げかけることで、より的確で有益な回答を引き出すことができます。担当者の回答は、メモ帳やスマートフォンのメモアプリに、企業名や担当者名とセットで記録しておきましょう。写真撮影が許可されているブースでは、後で思い出すための記録として写真を撮っておくのも有効です。

④ 参加後に内容を整理し次に繋げる

展示会は、参加して終わりではありません。得られた情報を整理し、次の具体的なアクションに繋げることが最も重要です。 この事後フォローを怠ると、せっかくの労力が無駄になってしまいます。

- 情報の整理と共有(当日〜翌日): 記憶が新しいうちに、集めたパンフレットや資料、交換した名刺、取ったメモを整理します。参加レポートを作成し、参加できなかったメンバーも含めて社内で共有しましょう。レポートには、所感だけでなく、「A社のSFAは〇〇の機能が優れているため、導入候補として検討する価値あり」「B社のセミナーで得た〇〇という知見は、次回のマーケティング戦略会議で議題にすべき」といった、具体的な次のアクションに繋がる提言を盛り込むことが重要です。

- フォローアップ(1週間以内): 名刺交換した担当者には、お礼のメールを送りましょう。 その際、展示会で話した内容に触れ、「〇〇の件で大変参考になりました」といった一文を添えると、相手に思い出してもらいやすくなります。さらに詳しい情報が欲しい場合や、商談を進めたい場合は、資料請求や具体的なアポイントの打診を行います。

- アクションプランの実行: 参加レポートで提言したアクションプランを、実際の業務計画に落とし込み、実行に移します。製品の比較検討を進める、社内での勉強会を開催する、新たなプロジェクトチームを立ち上げるなど、展示会での学びを具体的な成果へと昇華させていきましょう。

この4つのステップを確実に実行することで、展示会参加の投資対効果(ROI)を飛躍的に高めることができます。

DX関連の展示会に関するよくある質問

初めてDX関連の展示会に参加する方や、参加を検討している方が抱きがちな疑問について、Q&A形式でお答えします。

参加費用はかかりますか?

結論から言うと、来場者(見学者)として参加する場合、多くの展示会では費用はかかりません。

ただし、これには条件があります。ほとんどの展示会では、公式サイトからの「事前来場登録」が必須となっており、この登録を済ませておくことで入場料が無料になります。事前登録をすると、入場用バッジ(QRコードなど)がメールで送られてくるか、マイページからダウンロードできるようになります。当日はこれを印刷して持参するか、スマートフォン画面で提示することでスムーズに入場できます。

一方で、事前登録をせずに当日会場で受付をする場合は、入場料(数千円程度)が必要になることがほとんどです。そのため、参加を決めたら、必ず公式サイトで事前登録を済ませておくことを強くおすすめします。

また、展示会本体への入場は無料でも、一部の特別講演や専門的なカンファレンス、セミナーは別途有料の場合があります。これらの有料セッションは、著名なスピーカーが登壇したり、より深く専門的な内容を扱ったりすることが多く、非常に価値が高いものです。参加したい有料セッションがある場合は、入場登録とは別に申し込みと支払いが必要になるので、プログラム内容をよく確認しましょう。

もちろん、製品やサービスを展示する「出展者」として参加する場合は、ブースの面積や場所に応じた出展料が必要となります。

誰でも参加できますか?

多くのDX関連展示会は、ビジネス(BtoB)を目的とした「商談展」として開催されているため、基本的には関連業界で働く法人・団体・個人事業主が対象となります。

そのため、来場登録の際には、会社名、所属部署、役職、業種などの情報を入力する必要があります。名刺の提示を求められることも一般的です。

では、学生や、業界とは直接関係のない一般の個人は参加できないのでしょうか。これは展示会の方針によって異なります。

- 学生の入場を制限している場合: 商談の場としての環境を維持するため、学生の入場を断っている展示会もあります。

- 学生の入場を許可している場合: 将来の業界を担う人材育成の観点から、特定の曜日や時間帯に限り学生の入場を許可したり、学生向けの専用プログラムを用意したりしている展示会もあります。

- 一般個人の入場: 基本的にビジネス目的ではない一般個人の入場は難しい場合が多いですが、CEATECのように、一般公開日を設けて広く来場者を受け入れているイベントもあります。

結論として、自分が来場対象者に含まれるかどうかは、必ず参加したい展示会の公式サイトにある「来場対象」や「開催概要」の項目で確認することが重要です。 対象外であるにもかかわらず来場すると、入場を断られる可能性があるので注意しましょう。

オンライン展示会とは何ですか?

オンライン展示会とは、物理的な会場に集まるのではなく、インターネット上の仮想空間で開催される展示会のことです。バーチャルイベント、Web展示会などとも呼ばれます。コロナ禍をきっかけに急速に普及し、現在では多くの展示会がリアル開催と併用する「ハイブリッド形式」を取り入れています。

参加者は、自分のPCやスマートフォンから専用のWebサイトにアクセスします。サイト内には、リアル展示会のように各社の「バーチャルブース」が設置されており、参加者は興味のあるブースをクリックして訪問します。

バーチャルブースでは、以下のような体験ができます。

- 製品・サービス情報の閲覧: 製品紹介の動画を視聴したり、詳細な説明資料(PDFなど)を自由にダウンロードしたりできます。

- オンラインセミナーの視聴: リアルタイムで配信されるセミナーに参加したり、オンデマンドで過去のセミナー動画を視聴したりできます。

- コミュニケーション: 出展社の担当者とテキストチャットやビデオ通話で直接質問や相談ができます。名刺情報の交換もオンライン上で行えます。

メリット

- 場所・時間の制約がない: 日本全国、あるいは世界中どこからでも参加できます。移動時間や交通費・宿泊費がかかりません。

- 効率性: 自分のペースで、興味のある情報だけを効率的に収集できます。ダウンロードした資料は後からじっくり見返すことができます。

デメリット

- 臨場感・偶発性の欠如: リアル会場の熱気や、偶然面白いブースに出会うといったセレンディピティは体験しにくいです。

- 製品の体感が困難: ハードウェアなど、実物を手に取って試したい製品の質感や操作性を確認することはできません。

- コミュニケーションの質: 対面での会話に比べると、細かいニュアンスが伝わりにくかったり、気軽に雑談したりするのは難しい場合があります。

オンライン展示会は、リアル展示会を補完する非常に便利なツールです。多忙な方や遠方の方でも気軽に参加できるため、情報収集の第一歩として活用してみるのがおすすめです。

まとめ

本記事では、2024年に開催される主要なDX関連の展示会から、その種類、参加メリット、選び方、そして成果を最大化するための具体的なステップまで、網羅的に解説してきました。

デジタルトランスフォーメーション(DX)が企業の持続的成長に不可欠な経営課題となる中、その推進には最新の技術動向の把握と、自社の課題に最適なソリューションの選定が欠かせません。DX関連の展示会は、まさにそのための情報が凝縮された宝庫です。

展示会への参加は、単にパンフレットを集めるためのイベントではなく、自社の未来を左右する可能性を秘めた戦略的な投資活動です。最新の製品やサービスに直接触れ、複数のソリューションをその場で比較検討し、業界のキーパーソンや同じ課題を抱える仲間と繋がることができる貴重な機会となります。

成功の鍵は、「なぜ参加するのか」という目的を明確にし、徹底した事前準備を行い、参加後は必ず次のアクションに繋げることにあります。この記事で紹介した「選び方」や「効果を最大化する4つのステップ」を参考に、ぜひ自社にとって最適な展示会を見つけ、DX推進の大きな一歩を踏み出してください。

まずは自社の課題を整理し、それに関連する分野の展示会カレンダーをチェックすることから始めてみてはいかがでしょうか。あなたの会社を変える出会いが、そこにあるかもしれません。