現代のビジネス環境において、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉を聞かない日はないほど、その重要性が叫ばれています。しかし、言葉だけが先行し、「具体的に何から始めれば良いのかわからない」「IT化と何が違うのか?」といった疑問を抱える経営者や担当者の方も少なくありません。

DXは単なるデジタルツールの導入ではなく、データとデジタル技術を活用して、ビジネスモデルや組織、業務プロセスそのものを変革し、競争上の優位性を確立するという、企業経営の根幹に関わる取り組みです。市場の変化が激しく、顧客のニーズが多様化する現代において、DXへの取り組みは企業の持続的な成長に不可欠な要素となっています。

この記事では、DX化の基本的な定義から、なぜ今DXが求められているのかという背景、推進することで得られるメリット、そして多くの企業が直面する課題について詳しく解説します。さらに、本題である「DX化の進め方5ステップ」を具体的なアクションプランとともに示し、失敗しないための6つの重要なコツを紹介します。

DX推進をサポートする具体的なツールやサービス、外部の専門企業の活用法についても触れており、DXの全体像を網羅的に理解し、自社での取り組みを具体的にイメージできるようになることを目指します。これからDXに着手しようと考えている方、すでに取り組んでいるものの壁にぶつかっている方は、ぜひ本記事を羅針盤としてご活用ください。

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、企業がデータとデジタル技術を駆使して、製品やサービス、ビジネスモデルはもちろんのこと、業務プロセス、組織、企業文化、風土に至るまでを変革し、競争上の優位性を確立することを指します。単に新しいITツールを導入することではなく、「デジタル」を前提とした事業構造へと「変革(トランスフォーメーション)」することが本質です。

経済産業省が公表した「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」では、DXを次のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」

(参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」)

この定義のポイントは、技術の活用が目的ではなく、あくまで手段であるという点です。真の目的は、ビジネス環境の変化に対応し、顧客や社会に新たな価値を提供し続けることで、企業の競争力を高め、持続的な成長を実現することにあります。

例えば、ある製造業が製品にセンサーを取り付け、稼働データを収集・分析するとします。これにより、故障の予兆を検知してメンテナンス時期を顧客に通知する「予知保全サービス」という新たなビジネスモデルを創出できれば、それはDXと言えます。これは単に製品を売る「モノ売り」から、継続的なサービスを提供する「コト売り」への変革であり、顧客との関係性を深化させ、安定した収益源を確保することに繋がります。

このように、DXは企業のあり方そのものを根本から見直し、未来に向けて再構築していく壮大な取り組みなのです。

DXとIT化・デジタル化の違い

DXを正しく理解するためには、類似する言葉である「IT化」や「デジタル化」との違いを明確に区別することが重要です。これらはDXを構成する要素ではありますが、DXそのものではありません。IT化、デジタル化、そしてDXは、一直線上にある発展段階として捉えると分かりやすいでしょう。

| 段階 | 目的 | 具体例 |

|---|---|---|

| IT化 | 既存業務の効率化・自動化(部分最適) | PC導入、会計ソフト導入、勤怠管理システム導入 |

| デジタル化(デジタイゼーション) | アナログ情報のデジタルデータ化 | 紙の書類をスキャンしてPDF化、紙の顧客名簿をExcelに入力 |

| デジタル化(デジタライゼーション) | 個別業務プロセスのデジタル化 | オンライン会議システムの導入、電子契約サービスの利用 |

| DX | ビジネスモデルや組織文化の変革(全体最適) | データを活用した新サービス開発、サブスクリプションモデルへの転換 |

IT化

IT化とは、既存の業務プロセスを維持したまま、情報技術(IT)を導入して業務の効率化や自動化を図ることを指します。いわば「部分最適」のアプローチです。

例えば、以下のようなケースがIT化に該当します。

- 手書きの伝票処理を、会計ソフトを導入して効率化する

- 紙のタイムカードを廃止し、ICカードによる勤怠管理システムを導入する

- 社内連絡を電話やFAXから、ビジネスチャットツールに切り替える

これらの取り組みは、特定の業務にかかる時間やコストを削減する上で非常に有効です。しかし、業務のやり方そのものを変えたり、新たな価値を生み出したりするまでには至りません。あくまでも、アナログで行っていた作業をデジタルツールに置き換える段階です。IT化はDXの前提となる重要なステップですが、IT化の推進がそのままDXの実現に繋がるわけではないことを理解しておく必要があります。

デジタル化(デジタイゼーションとデジタライゼーション)

デジタル化は、さらに二つの段階に分けて考えることができます。「デジタイゼーション(Digitization)」と「デジタライゼーション(Digitalization)」です。

デジタイゼーション(Digitization)

デジタイゼーションは、アナログで管理されていた物理的な情報を、デジタル形式に変換することを指します。これはデジタル化の第一歩であり、IT化とほぼ同義で使われることもあります。

- 具体例:

- 紙の契約書や図面をスキャナーで読み取り、PDFファイルとして保存する

- 会議の音声を録音し、音声データとして保存する

- 顧客アンケートの結果をExcelに入力してデータ化する

この段階では、情報をデジタルデータとして扱えるようになりますが、まだそのデータを積極的に活用して業務プロセスを改善するところまでは至っていません。

デジタライゼーション(Digitalization)

デジタライゼーションは、デジタイゼーションによって得られたデジタルデータを活用し、特定の業務プロセス全体をデジタル技術で最適化・自動化することを指します。

- 具体例:

- Web会議システムを導入し、移動時間やコストを削減しながら遠隔地のメンバーと共同作業を行う

- 電子契約サービスを導入し、契約書の作成から締結、保管までをオンラインで完結させる

- RPA(Robotic Process Automation)を使い、請求書データの入力から基幹システムへの転記までを自動化する

デジタライゼーションは、デジタイゼーションよりも一歩進んでおり、業務のやり方そのものをデジタル前提で見直す動きです。これにより、大幅な効率化やコスト削減が実現できます。

しかし、DXはさらにその先を見据えています。デジタライゼーションが個別の業務プロセスの変革であるのに対し、DXは複数のプロセスを連携させ、組織全体、さらにはビジネスモデルそのものを変革して、新たな顧客価値を創出することを目指します。DXは、IT化やデジタル化を土台として、企業経営のレベルで実行される、より広範で戦略的な取り組みなのです。

DX化が求められる背景

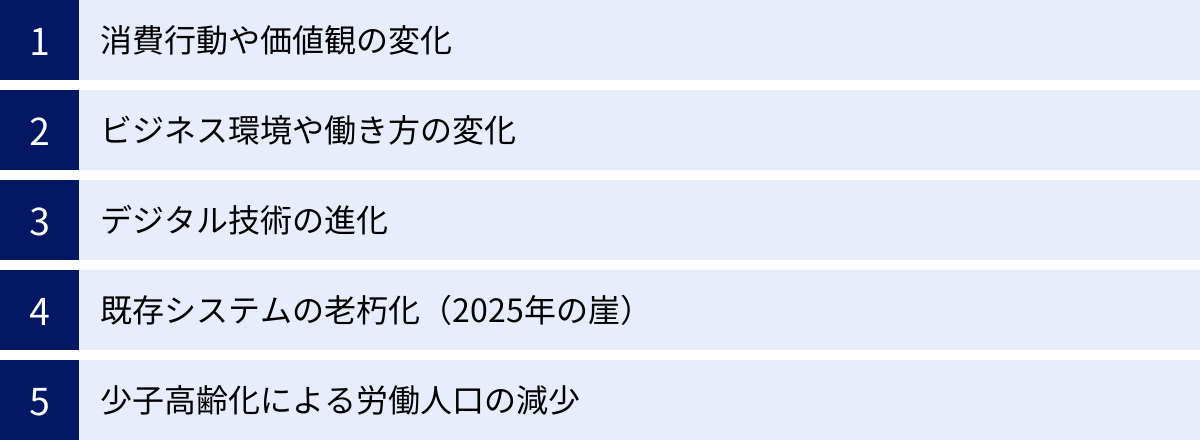

なぜ今、多くの企業がDXの推進を急務としているのでしょうか。その背景には、消費者の行動様式の変化、ビジネス環境のグローバル化、そして深刻化する国内の社会課題など、企業を取り巻く環境の劇的な変化があります。ここでは、DX化が求められる5つの主要な背景について掘り下げていきます。

消費行動や価値観の変化

スマートフォンの普及は、人々の生活を根底から変えました。情報収集、商品比較、購買、そして購入後のレビュー投稿まで、消費活動のあらゆるプロセスがデジタル上で完結するようになりました。消費者は、いつでもどこでも膨大な情報にアクセスでき、より自分に合った商品やサービスを主体的に選択する力を手に入れています。

このような変化に伴い、消費者の価値観も大きく変わりました。単にモノを所有すること(モノ消費)から、その商品やサービスを通じて得られる特別な体験や感動(コト消費)を重視する傾向が強まっています。例えば、音楽をCDで購入するのではなく、サブスクリプションサービスで無数の楽曲を気分に合わせて楽しむ、車を所有するのではなく、カーシェアリングで必要な時だけ利用するといったスタイルが一般化しています。

企業は、こうした消費行動や価値観の変化に対応しなければ生き残れません。顧客一人ひとりのニーズや好みをデータに基づいて深く理解し、パーソナライズされた情報提供やサービス、一貫した顧客体験(CX)を提供することが不可欠です。DXを推進し、顧客接点から得られるデータを収集・分析し、それを製品開発やマーケティング、サービス改善に活かすサイクルを構築することが、顧客に選ばれ続けるための鍵となります。

ビジネス環境や働き方の変化

グローバル化の進展により、企業は国内だけでなく、世界中の企業と競争しなければならない時代になりました。特にデジタル分野では、国境を越えて革新的なサービスを提供する海外の巨大IT企業やスタートアップが、既存の市場秩序を破壊する「デジタル・ディスラプター」として次々と登場しています。これらの企業は、最新のデジタル技術を駆使して、従来の業界の常識を覆すような低価格で利便性の高いサービスを提供し、市場シェアを急速に拡大しています。

また、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大は、企業の働き方に大きな変革を迫りました。多くの企業が半ば強制的にテレワークの導入を余儀なくされ、従業員がオフィスに集まらなくても事業を継続できる体制の構築が急務となりました。これにより、クラウドサービスの活用、ペーパーレス化、オンラインでのコミュニケーションや意思決定プロセスの整備など、デジタルを前提とした働き方への移行が一気に加速しました。

このような激しいビジネス環境の変化や働き方の多様化に対応するためには、企業もまた変化に強く、俊敏な組織でなければなりません。DXは、データに基づいた迅速な意思決定を可能にし、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方を実現することで、企業のレジリエンス(回復力・適応力)を高める上で中心的な役割を果たします。

デジタル技術の進化

DXが注目されるもう一つの大きな理由は、それを支えるAI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、5G(第5世代移動通信システム)、クラウドコンピューティングといったデジタル技術の目覚ましい進化と低コスト化です。

かつては一部の大企業しか利用できなかった高度な技術が、現在ではクラウドサービスなどを通じて、中小企業でも比較的安価かつ容易に利用できるようになりました。

- AIは、膨大なデータから人間には見つけられないパターンを抽出し、需要予測や異常検知、顧客対応の自動化などを可能にします。

- IoTは、あらゆるモノをインターネットに接続し、リアルタイムでデータを収集・活用する道を開きました。工場の機械や自動車、家電製品などから得られるデータは、新たなサービス創出の源泉となります。

- クラウドは、自社でサーバーなどのITインフラを保有する必要なく、必要な時に必要なだけコンピューティングリソースを利用できるため、スピーディかつ柔軟なシステム開発やデータ分析基盤の構築を実現します。

これらの技術を組み合わせることで、これまで不可能だった新しいビジネスモデルやサービスの創出が可能になっています。この技術的な追い風を活かせるかどうかが、企業の競争力を大きく左右する時代なのです。

既存システムの老朽化(2025年の崖)

日本企業特有の課題として、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で警鐘を鳴らした「2025年の崖」という問題があります。これは、多くの企業が長年にわたって使い続けてきた基幹システム(レガシーシステム)が、複雑化・老朽化・ブラックボックス化し、DX推進の大きな足かせとなるという指摘です。

多くのレガシーシステムは、特定の業務に合わせて長年カスタマイズが繰り返された結果、その全体像や内部構造を把握している技術者が社内に存在しない「ブラックボックス」状態に陥っています。また、古い技術で構築されているため、最新のデジタル技術との連携が困難であったり、維持・運用に多額のコストがかかったりします。

このままレガシーシステムを放置し続けると、2025年以降、

- 増大し続ける維持管理費によるIT予算の圧迫

- 深刻なデータ活用の足かせ

- システムトラブルやデータ滅失などのセキュリティリスクの増大

といった問題が深刻化し、DXが実現できないばかりか、企業の競争力低下に直結すると予測されています。この「2025年の崖」を乗り越えるためには、レガシーシステムから脱却し、データを柔軟に活用できる新しいITシステムへと刷新することが不可欠であり、これがDX推進を加速させる大きな動機となっています。

少子高齢化による労働人口の減少

日本が直面する最も深刻な社会課題の一つが、少子高齢化に伴う労働人口の減少です。総務省統計局のデータによると、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。(参照:総務省統計局「人口推計」)

人手不足が慢性化する中で、企業がこれまでと同じやり方で事業を継続し、成長していくことは極めて困難です。限られた人材でより高い付加価値を生み出すためには、生産性の抜本的な向上が不可欠です。

ここでDXが重要な役割を果たします。RPAやAIを活用して定型的な事務作業を自動化すれば、従業員はより創造的で付加価値の高い業務に集中できます。また、データを活用して業務プロセスを見直し、無駄を徹底的に排除することで、組織全体の生産性を高めることができます。DXは、人手不足という大きな課題を克服し、企業が持続的に成長していくための強力な処方箋となるのです。

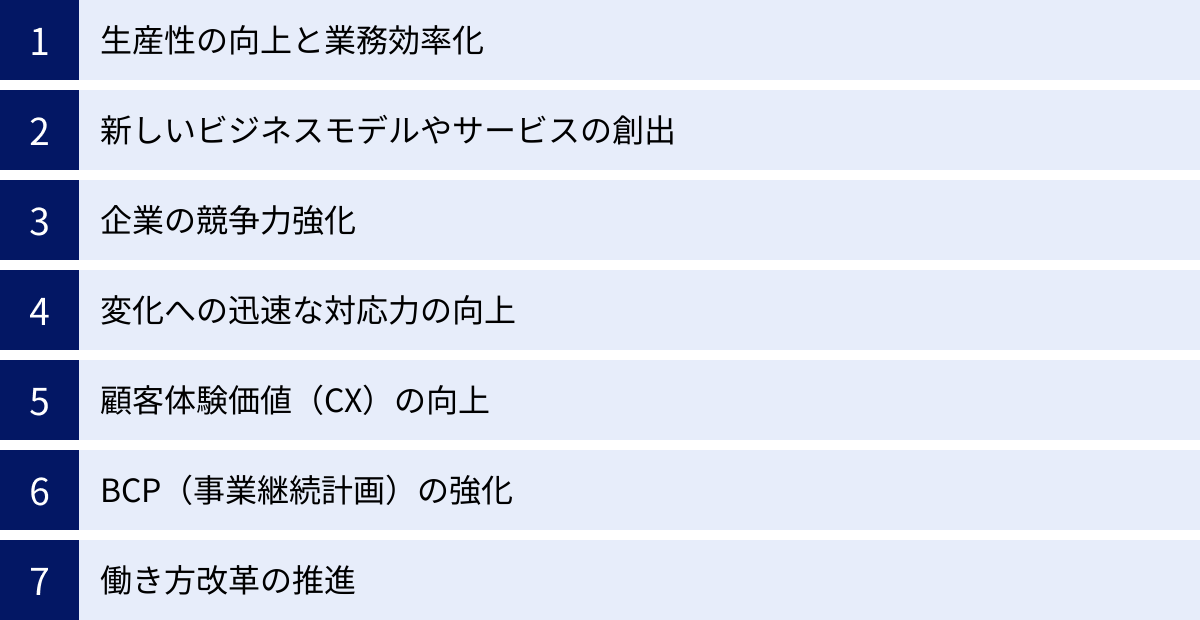

DX化を推進するメリット

DXへの取り組みは、多大な労力とコストを要しますが、それを上回る多くのメリットを企業にもたらします。その効果は、単なる業務効率化に留まらず、新たな収益源の創出や企業価値そのものの向上にまで及びます。ここでは、DX化を推進することで得られる7つの主要なメリットについて詳しく解説します。

生産性の向上と業務効率化

DXの最も直接的で分かりやすいメリットは、生産性の向上と業務効率化です。RPA(Robotic Process Automation)やAIといったデジタル技術を活用することで、これまで人間が手作業で行っていたデータ入力、伝票処理、報告書作成などの定型業務を自動化できます。

例えば、経理部門で毎月発生する請求書処理業務を考えてみましょう。従来は、紙の請求書を受け取り、内容を目で確認し、会計システムに手入力するという作業が発生していました。AI-OCR(光学的文字認識)とRPAを組み合わせることで、請求書をスキャンするだけで自動的にデータ化し、システムに登録するプロセスを構築できます。これにより、担当者は単純作業から解放され、予算分析や資金繰り計画といった、より高度な判断が求められる業務に時間と労力を振り向けることが可能になります。

また、クラウドベースのツールを導入し、情報を一元管理することで、部門間の情報共有がスムーズになります。これにより、会議のための資料作成や、必要な情報を探すといった非生産的な時間が大幅に削減され、組織全体の生産性が向上します。従業員一人ひとりが付加価値の高い仕事に集中できる環境を整えることが、企業の競争力を直接的に高めることに繋がります。

新しいビジネスモデルやサービスの創出

DXの本質は、既存業務の効率化に留まらず、デジタル技術とデータを活用して、これまでにない新しいビジネスモデルやサービスを創出することにあります。

前述の製造業の例のように、製品にIoTセンサーを搭載して稼働データを収集し、「モノ」を売るだけでなく、そのデータに基づいたメンテナンスサービスやコンサルティングといった「コト」を提供するサブスクリプションモデルへ転換する動きが活発化しています。これにより、企業は一回限りの売上ではなく、安定的かつ継続的な収益を得られるようになります。

また、小売業では、顧客の購買履歴やWebサイトの閲覧履歴といったデータを分析し、一人ひとりの顧客に最適化された商品を推薦するパーソナライゼーションが進化しています。これにより、顧客満足度を高めると同時に、新たな販売機会を創出できます。

DXは、企業が持つデータという「資産」を新たな価値に変えるためのエンジンです。これまで気づかなかった顧客の潜在的なニーズを発見し、それを満たす革新的なサービスを生み出すことで、企業は新たな成長軌道を描くことができます。

企業の競争力強化

市場環境の変化が激しく、顧客ニーズが多様化・複雑化する現代において、企業の競争力は「いかに早く、的確に変化に対応できるか」にかかっています。DXは、この変化対応力を高め、企業の競争力を強化します。

BI(ビジネスインテリジェンス)ツールなどを活用して、販売データ、顧客データ、市場データなどをリアルタイムに可視化・分析することで、経営層や事業責任者は、勘や経験だけに頼るのではなく、客観的なデータに基づいた(データドリブンな)意思決定を迅速に行えるようになります。

例えば、ある商品の売上が急に落ち込んだ際、どの地域のどの顧客層で落ち込んでいるのか、競合の新製品発売が影響しているのか、といった要因をデータから素早く特定し、的確な対策を打つことができます。このような俊敏性(アジリティ)は、競合他社に対する大きな優位性となります。DXによってデータ活用文化が組織に根付くことが、持続的な競争力強化の基盤となるのです。

変化への迅速な対応力の向上

現代は、VUCA(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性)の時代と呼ばれ、将来の予測が極めて困難な状況にあります。新型コロナウイルスのパンデミック、地政学的リスクの高まり、急激な技術革新など、企業経営に影響を与える不確実な要素は増すばかりです。

このような時代において、企業が生き残るためには、予期せぬ変化にも柔軟かつ迅速に対応できるレジリエンス(回復力・適応力)が不可欠です。DXは、このレジリエンスを高める上で重要な役割を果たします。

例えば、サプライチェーン全体をデジタル化し、部品の在庫状況や輸送状況をリアルタイムで可視化しておけば、ある地域で災害や紛争が発生した際に、代替の調達ルートを即座に検討・確保するといった対応が可能になります。また、クラウドベースの業務環境を整備しておくことで、パンデミック発生時にもスムーズにテレワークへ移行し、事業を継続できます。DXは、事業のリスクを低減し、不確実な時代を乗り越えるための強靭な組織体質を構築する上で欠かせない取り組みです。

顧客体験価値(CX)の向上

消費行動の背景でも述べたように、現代の顧客は単に機能的な価値だけでなく、商品やサービスに関わる一連の体験(顧客体験価値:Customer Experience, CX)を重視します。CXとは、顧客が商品を認知し、興味を持ち、購入し、利用し、アフターサポートを受けるまでの一連のプロセスにおいて感じる、心理的・感情的な価値の総称です。

DXは、このCXを向上させるための強力な武器となります。

- Webサイトやアプリの最適化: 顧客がストレスなく情報を探し、購入できるようにUI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)を改善します。

- パーソナライズされたコミュニケーション: CRM(顧客関係管理)やMA(マーケティングオートメーション)を活用し、顧客の興味や関心に合わせた情報提供や提案を行います。

- オムニチャネル化: 実店舗、ECサイト、SNS、コールセンターなど、あらゆる顧客接点(チャネル)でデータを連携させ、顧客がどのチャネルを利用しても一貫性のあるシームレスなサービスを提供します。

優れたCXを提供することで、顧客のロイヤルティ(愛着や信頼)が高まり、リピート購入や知人への推奨(口コミ)に繋がります。LTV(顧客生涯価値)を最大化し、長期的な関係性を築く上で、CXの向上は極めて重要であり、DXはその実現を力強くサポートします。

BCP(事業継続計画)の強化

BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)とは、自然災害、大火災、テロ攻撃、感染症のパンデミックなどの緊急事態が発生した際に、企業が損害を最小限に抑えつつ、中核となる事業を継続あるいは早期復旧させるための方針や手順をまとめた計画のことです。

DXの推進は、このBCPを強化する上でも非常に有効です。

- データの保護: 業務データを自社のサーバーではなく、堅牢なデータセンターで管理されているクラウドサービス上に保管することで、本社や事業所が被災した場合でも、重要なデータを消失するリスクを大幅に低減できます。

- 業務の継続性確保: クラウド型の業務アプリケーションやコミュニケーションツールを導入し、テレワーク環境を整備しておくことで、従業員が出社できない状況でも、自宅などから業務を継続できます。

- サプライチェーンの可視化: サプライヤーの状況や物流網をデジタルで管理することで、緊急時に代替手段を迅速に検討し、事業への影響を最小限に食い止めることが可能です。

DXは、平時の業務効率化だけでなく、有事の際の事業継続性を担保するという観点からも、すべての企業にとって取り組むべき重要な経営課題と言えます。

働き方改革の推進

DXは、従業員の働き方にもポジティブな変革をもたらします。クラウドサービスやコミュニケーションツールの活用により、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方が実現します。テレワークやフレックスタイム制度が導入しやすくなり、従業員は育児や介護といったライフステージの変化に合わせて、ワークライフバランスを保ちながら働き続けることができます。

また、RPAなどによる定型業務の自動化は、長時間労働の是正に繋がります。従業員は単純作業から解放され、より創造的でやりがいのある仕事に挑戦できるようになり、モチベーションやエンゲージメントの向上が期待できます。

優秀な人材の確保がますます困難になる中で、多様な働き方を許容し、従業員が働きやすい環境を提供することは、企業の採用競争力を高める上でも極めて重要です。DXを通じて魅力的な職場環境を構築することは、持続的な成長を支える人材を惹きつけ、定着させるための有効な戦略なのです。

DX化を進める上での課題

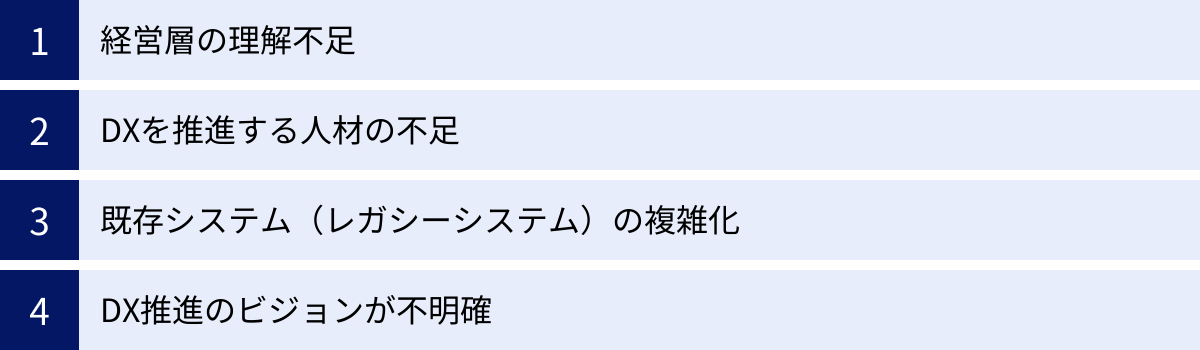

DXが企業にもたらすメリットは大きい一方で、その推進には多くの困難が伴います。多くの企業がDXの重要性を認識しながらも、なかなか実行に移せなかったり、途中で頓挫してしまったりするのは、いくつかの共通した課題が存在するためです。ここでは、DX化を進める上で障壁となりやすい4つの主要な課題について解説します。

経営層の理解不足

DX推進における最大の課題の一つが、経営層の理解不足です。DXは全社的な変革を伴うため、経営トップの強いリーダーシップとコミットメントがなければ成功しません。しかし、経営層がDXを単なる「IT部門がやるべき最新技術の導入」や「コスト削減のためのツール導入」としか捉えていないケースが少なくありません。

このような認識では、DXは短期的なコスト削減効果ばかりが問われ、ビジネスモデルの変革といった中長期的な視点での投資判断ができなくなります。また、経営層がDXのビジョンや目的を明確に示さなければ、各部門はバラバラの方向に動いてしまい、全社的な取り組みとして機能しません。

具体的には、以下のような状況が経営層の理解不足を示唆しています。

- DX推進の責任をIT部門に丸投げしている。

- PoC(概念実証)で短期的な成果が出ないと、すぐにプロジェクトを中止してしまう。

- 失敗を許容する文化がなく、新しい挑戦に対して消極的である。

- 既存事業のやり方を変えることに抵抗感が強い。

DXは技術の問題である前に、経営そのものの問題であるという認識を経営トップが持つことが、すべての始まりとなります。経営層自らがDXの本質を学び、自社の未来像を描き、その実現に向けた強い意志を社内外に示すことが不可欠です。

DXを推進する人材の不足

DXを具体的に推進していくためには、デジタル技術とビジネスの両方に精通した人材が不可欠です。しかし、そのような人材は社会全体で不足しており、多くの企業が確保に苦労しています。

DX人材に求められるスキルは多岐にわたります。

- ビジネスアーキテクト: DXの目的を設定し、ビジネスモデルや業務プロセスの変革をデザインする人材。

- データサイエンティスト: AIや統計学の知識を駆使して、膨大なデータを分析し、ビジネスに有益な知見を導き出す専門家。

- UI/UXデザイナー: 顧客視点で使いやすいシステムやサービスのインターフェースを設計する人材。

- エンジニア/プログラマー: 最新のデジタル技術を用いて、実際にシステムやアプリケーションを開発する人材。

これらの専門スキルを持つ人材を、特にIT部門以外で確保・育成することは容易ではありません。また、縦割り組織の弊害で、IT部門は技術のことしかわからず、事業部門はビジネスのことしかわからない、というように部門間の連携がうまくいかないケースも多く見られます。

この課題を克服するためには、外部からの専門人材の登用や、社内でのリスキリング(学び直し)による人材育成、あるいは外部の専門企業との協業など、多角的なアプローチが必要です。自社に必要な人材像を定義し、計画的な人材戦略を立てることが急務となります。

既存システム(レガシーシステム)の複雑化

「DX化が求められる背景」でも触れた「2025年の崖」問題は、DX推進における深刻な技術的課題です。多くの日本企業が抱えるレガシーシステムは、長年の運用の中で度重なるカスタマイズが加えられ、極めて複雑で巨大なものになっています。

これらのシステムは、以下のような問題を抱えています。

- ブラックボックス化: システムの全体像や仕様を把握している技術者が退職してしまい、誰も中身を理解できない状態。

- データのサイロ化: 部門ごとにシステムが独立しており、全社横断でのデータ連携や活用が困難。

- 柔軟性の欠如: 古い技術基盤で構築されているため、新しいクラウドサービスやAI技術との連携が難しい。

- 高額な維持コスト: 複雑なシステムの維持・運用に多額の費用がかかり、新しいIT投資の足かせとなっている。

このようなレガシーシステムが存在すると、例えば「全社の顧客データを統合して分析したい」と思っても、各システムからデータを抽出・統合するだけで膨大な時間とコストがかかってしまいます。これでは、DXによる迅速なデータ活用は望めません。

レガシーシステムからの脱却(モダナイゼーション)は、痛みを伴う大掛かりなプロジェクトになることが多いですが、これを乗り越えなければ、本格的なDXは実現不可能と言っても過言ではありません。どこにどのようなデータがあり、どのような課題を抱えているのかを棚卸しし、段階的な刷新計画を立てることが重要です。

DX推進のビジョンが不明確

「何のためにDXを推進するのか」というビジョンや目的が曖昧なままプロジェクトが進んでしまうことも、失敗の典型的なパターンです。DXという言葉が流行しているから、競合がやっているから、という理由だけで「DX推進室」といった専門部署を設置したものの、具体的な目標が定まっていないケースが見受けられます。

ビジョンが不明確だと、以下のような問題が発生します。

- 手段の目的化: 最新のAIツールやRPAを導入すること自体が目的となってしまい、それがビジネス上のどんな課題解決に繋がるのかが問われない。

- 現場の混乱と抵抗: 目的がわからない施策をトップダウンで押し付けられると、現場の従業員は何をすれば良いのかわからず、混乱します。また、現状の業務を変えられることへの抵抗感も生まれやすくなります。

- 投資対効果の判断基準がない: 施策の成果を測るための明確なKPI(重要業績評価指標)が設定できないため、投資が適切だったのかどうかを評価できない。

DXを成功させるためには、まず自社の経営課題は何か、顧客にどのような新しい価値を提供したいのかを徹底的に議論し、「我が社はDXによって、3年後に〇〇という状態を実現する」といった、具体的で共感を呼ぶビジョンを策定することが不可欠です。そして、そのビジョンを全社員に共有し、自分ごととして捉えてもらうための丁寧なコミュニケーションが求められます。

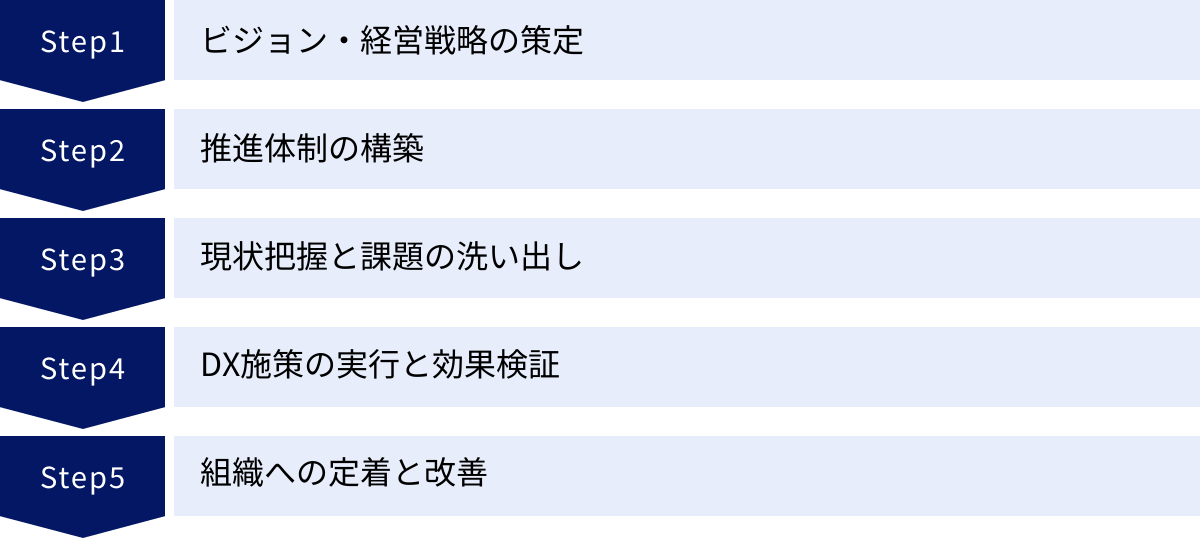

DX化の進め方5ステップ

DXは、思いつきや場当たり的な取り組みで成功するものではありません。明確なビジョンに基づき、戦略的かつ段階的に進めることが重要です。ここでは、多くの企業で採用されている、DX化を成功に導くための標準的な5つのステップを、具体的なアクションとともに詳しく解説します。

① ビジョン・経営戦略の策定(目的の明確化)

すべての変革は「なぜ、それを行うのか(Why)」という問いから始まります。DX推進の最初のステップは、自社がDXを通じて何を実現したいのか、その目的とビジョンを明確に定義することです。これはDXプロジェクト全体の方向性を決定づける、最も重要なプロセスです。

具体的なアクション

- 経営課題の洗い出し: 現在、自社が抱えている最も重要な経営課題は何かを特定します。「売上が伸び悩んでいる」「生産性が低い」「顧客満足度が低下している」など、具体的かつ切実な課題をリストアップします。

- 市場・競合分析: 自社が属する業界の動向、競合他社の動き、新しいテクノロジーの潮流などを分析し、将来的な脅威と機会を把握します。

- DXビジョンの設定: 洗い出した経営課題と市場分析の結果を踏まえ、「DXによってどのような企業になりたいか」という未来像(ビジョン)を描きます。例えば、「データ活用によって顧客一人ひとりに最適な提案ができるリテール企業になる」「予知保全サービスで製造業からサービス業へ転換する」といった、具体的でワクワクするようなビジョンが理想です。

- 経営戦略との接続: 策定したDXビジョンを、既存の中期経営計画などの全社的な経営戦略と明確に結びつけます。DXは独立した取り組みではなく、経営戦略を実現するための強力な手段であるという位置づけを社内外に示します。

- ゴールの共有: 策定したビジョンとゴールは、経営層だけのものにせず、全従業員に分かりやすい言葉で丁寧に説明し、共感を得ることが重要です。全社が一丸となって同じ目標に向かうための土台を築きます。

このステップで重要なのは、技術導入から考えるのではなく、あくまでビジネスの課題解決や新たな価値創造という視点からスタートすることです。

② 推進体制の構築

明確なビジョンが固まったら、次にそれを実行に移すための推進体制を構築します。DXは一部門だけで完結するものではなく、部門横断的な強力な推進母体が必要です。

具体的なアクション

- 経営トップのコミットメント: 社長や担当役員がDX推進の最高責任者となり、強力なリーダーシップを発揮することを社内外に宣言します。予算の確保、部門間の利害調整、大胆な意思決定など、トップの強力な後押しがなければ変革は進みません。

- 推進組織の設置: DXを専門に推進する部門や、各部門からエース級の人材を集めたクロスファンクショナルなタスクフォースを設置します。この組織には、CDO(Chief Digital Officer)やCIO(Chief Information Officer)といった責任者を置き、権限を委譲することが有効です。

- 役割分担の明確化: 推進組織、IT部門、事業部門(ユーザー部門)のそれぞれの役割と責任を明確に定義します。例えば、推進組織は全体の戦略立案と進捗管理、IT部門は技術的な支援と基盤構築、事業部門は現場の課題提起と実証実験の実施、といった具体的な役割分担を決めます。

- 外部リソースの活用検討: 社内にDXの知見やスキルを持つ人材が不足している場合は、この段階で外部のコンサルティング会社やITベンダー、専門家との連携を検討します。自社に足りないピースを外部から補うことも重要な戦略です。

理想的な推進体制は、経営トップを頂点とし、DX推進組織が司令塔となり、各事業部門とIT部門が両輪となってプロジェクトを動かしていくイメージです。

③ 現状把握と課題の洗い出し

ビジョン(To-Be:あるべき姿)と推進体制が整ったら、次に行うべきは現状(As-Is)の正確な把握です。目的地が分かっても、現在地が分からなければ、正しいルートは描けません。自社の業務プロセス、システム、組織、データの現状を客観的に可視化し、ビジョン実現の障壁となっている課題を洗い出します。

具体的なアクション

- 業務プロセスの可視化: 各部門の主要な業務について、誰が、何を、どのように行っているのかをフローチャートなどを用いて可視化します。「属人化している業務」「部門間で重複している作業」「多くの手作業が発生しているプロセス」などを特定します。

- ITシステムの棚卸し: 社内で利用されているすべてのITシステム(基幹システム、業務アプリ、Excelファイルなど)をリストアップします。各システムがどのようなデータを持ち、どのように連携しているか(あるいは、していないか)を整理し、レガシーシステムの問題点やデータのサイロ化の実態を明らかにします。

- データアセスメント: どのようなデータが、どこに、どのような形式で存在しているかを把握します。データが活用できる状態にあるか(品質、鮮度、網羅性など)を評価し、データ活用のボトルネックを特定します。

- 課題の整理と優先順位付け: 可視化した現状と、ステップ①で策定したビジョンを照らし合わせ、そのギャップを埋めるために解決すべき課題を具体的にリストアップします。すべての課題に一度に取り組むことはできないため、「インパクト(効果の大きさ)」と「実現可能性(実行のしやすさ)」の2軸で評価し、取り組むべき課題の優先順位を決定します。

このステップは地道な作業ですが、ここでの分析の深さが、後の施策の精度を大きく左右します。

④ DX施策の実行と効果検証

取り組むべき優先課題が明確になったら、いよいよ具体的なDX施策を実行に移します。重要なのは、最初から完璧なものを目指すのではなく、小さく始めて、素早く検証し、学びながら改善していくアジャイルなアプローチを取り入れることです。

具体的なアクション

- ロードマップの策定: 優先順位付けした課題に基づき、具体的なDX施策の実行計画(ロードマップ)を作成します。短期(~1年)、中期(1~3年)、長期(3年~)の時間軸で、いつ、どの部門が、何を行うのかを具体的に計画します。

- スモールスタート(PoCの実施): 大規模なシステム開発にいきなり着手するのではなく、まずは特定の部門や業務に限定して、新しいツールやプロセスを試験的に導入するPoC(Proof of Concept:概念実証)を行います。これにより、低リスクで技術的な実現可能性や業務への効果を検証できます。

- KPIの設定と効果測定: 各施策に対して、その成功を測るための具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定します。例えば、「RPA導入による〇〇業務の作業時間〇%削減」「新システム導入による問い合わせ対応件数〇%向上」など、定量的に測定できる指標が望ましいです。施策実行後は、定期的にKPIを測定し、想定通りの効果が出ているかを客観的に評価します。

- アジャイルな改善: PoCや導入初期の段階で得られたユーザーからのフィードバックや効果測定の結果をもとに、迅速に改善を繰り返します。計画通りに進まなくても、それを「失敗」と捉えるのではなく、「学び」として次のアクションに活かす文化を醸成することが重要です。

この「実行と検証」のサイクルを高速で回していくことが、DXを成功に導く鍵となります。

⑤ 組織への定着と改善

一つのDX施策が成功し、効果が確認できたら、それで終わりではありません。その成功体験を組織全体に広げ、変革を当たり前の文化として根付かせることが最後のステップです。また、ビジネス環境は常に変化するため、DXの取り組みも一度きりで終わるものではなく、継続的に見直しと改善を行っていく必要があります。

具体的なアクション

- 成功事例の横展開: PoCなどで成果が出た施策は、他の部門にも展開していきます。成功した部門の担当者に協力してもらい、導入のノウハウや成功のポイントを共有する場を設けることで、全社的な普及を促進します。

- ナレッジの共有と人材育成: DX推進の過程で得られた知見やノウハウを、社内Wikiや勉強会などを通じて全社で共有します。また、OJTや研修プログラムを通じて、DXを担う次世代の人材を継続的に育成していきます。

- 評価制度の見直し: 新しい働き方や挑戦を評価する仕組みを人事制度に組み込むことも有効です。DXへの貢献度を評価項目に加えることで、従業員のモチベーションを高め、変革への参加を促します。

- PDCAサイクルの継続: 市場の変化や技術の進化に合わせて、ステップ①で策定したDXビジョンや戦略を定期的に見直します。そして、「ビジョン策定→体制構築→現状把握→実行・検証→定着・改善」というサイクルを継続的に回し続けることで、企業は変化に対応し続ける学習する組織へと進化していきます。

DXはゴールテープのないマラソンのようなものです。この5つのステップを繰り返し実践し、組織に変革の文化を根付かせることが、持続的な成長を実現する唯一の道です。

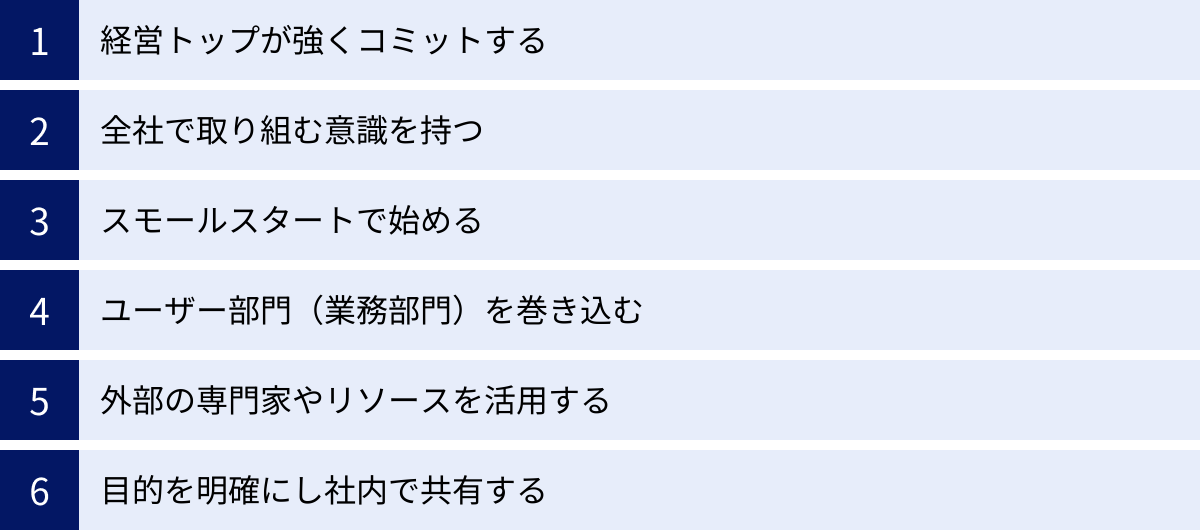

DX化を失敗させないための6つのコツ

DX化の進め方5ステップを理解しても、実際のプロジェクトでは予期せぬ壁にぶつかることが多々あります。ここでは、多くの企業が陥りがちな失敗パターンを避け、DXを成功に導くための6つの重要なコツを紹介します。これらは、プロジェクトを円滑に進めるためのマインドセットや実践的なヒントです。

① 経営トップが強くコミットする

これは最も重要かつ基本的なコツです。DXは、業務プロセスや組織構造の変更を伴うため、部門間の利害対立や既存のやり方への抵抗が必ず発生します。このような障壁を乗り越えるためには、社長や役員といった経営トップが「DXを断行する」という強い意志を示し、自ら先頭に立って変革を牽引することが不可欠です。

トップのコミットメントが曖昧だと、「どうせ今回も掛け声だけで終わるだろう」と現場が冷めてしまい、誰も本気で協力してくれません。経営トップは、DXのビジョンを繰り返し自分の言葉で語り、必要なリソース(ヒト・モノ・カネ)を大胆に投入し、変革の過程で発生する問題の最終的な意思決定者としての役割を全うする必要があります。DXの成否は、トップの覚悟で9割決まると言っても過言ではありません。

② 全社で取り組む意識を持つ

DXはIT部門やDX推進室だけの仕事ではありません。全社員が当事者意識を持って参加する「全社ごと」の取り組みにしていく必要があります。IT部門が主導で最新システムを導入しても、それを使う事業部門が協力的でなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。

この意識を醸成するためには、丁寧なコミュニケーションが鍵となります。

- なぜ今DXが必要なのか、その背景と目的を全社員に分かりやすく説明する。

- DXによって、会社がどう変わり、社員一人ひとりの仕事がどう良くなるのか、具体的なメリットを提示する。

- 各部門の代表者を推進メンバーに加え、現場の声を吸い上げる仕組みを作る。

- 社内報やイントラネットで、小さな成功事例や頑張っている社員を積極的に紹介し、ムーブメントを盛り上げる。

「これは自分たちの未来を創るためのプロジェクトだ」という共通認識が生まれれば、組織は一体となって変革に向かって動き出します。

③ スモールスタートで始める

DXのビジョンが壮大であるほど、最初から大規模で完璧なシステムを構築しようとして、計画だけで何年も費やし、結果的に何も生み出せずに失敗するケースが多く見られます。これを避けるためには、「スモールスタート」と「クイックウィン」を意識することが重要です。

まずは、比較的影響範囲が小さく、かつ短期間で成果が出やすいテーマを選んで試験的に取り組みます。例えば、「特定部門の経費精算プロセスのペーパーレス化」や「営業部門の顧客情報管理ツールの導入」などです。ここで小さな成功体験(クイックウィン)を積むことで、関係者の間に「やればできる」という自信が生まれます。

この成功事例が社内で共有されることで、「うちの部門でもやってみたい」という声が上がりやすくなり、DXへの心理的なハードルが下がります。小さく生んで大きく育てる。このアプローチが、結果的に全社的な変革を加速させる最も確実な方法です。

④ ユーザー部門(業務部門)を巻き込む

システム開発やツール導入において、実際にそれを使うことになるユーザー部門(営業、経理、製造現場など)を初期段階から巻き込むことは、成功のための絶対条件です。IT部門だけで「現場はこうだろう」と推測してシステムを作ると、実際の業務フローに合わず、「使いにくい」「かえって手間が増えた」と現場からそっぽを向かれてしまいます。

プロジェクトの企画段階からユーザー部門の担当者に参加してもらい、現状の業務課題や、新しいシステムに求める要望を徹底的にヒアリングします。そして、プロトタイプ(試作品)を早い段階で見せ、フィードバックをもらいながら一緒に作り上げていく「共創」の姿勢が大切です。

ユーザー部門を「お客様」として扱うのではなく、「変革のパートナー」として尊重し、プロジェクトの主役の一人として巻き込むことで、現場に受け入れられ、実際に使われるシステムが生まれるのです。

⑤ 外部の専門家やリソースを活用する

DXを推進するには、デジタル技術、データ分析、プロジェクトマネジメント、組織変革など、多岐にわたる専門知識やスキルが必要です。これらすべてを自社の人材だけでまかなうのは、多くの場合困難です。

自社に不足しているノウハウやリソースは、積極的に外部の力を借りることを検討しましょう。

- コンサルティングファーム: DX戦略の策定やロードマップの作成を支援してもらいます。

- ITベンダー/SIer: システムの設計、開発、導入を依頼します。

- 専門家(フリーランスなど): データサイエンティストやUI/UXデザイナーなど、特定のスキルを持つ専門家をプロジェクト単位で活用します。

ただし、外部に丸投げするのは禁物です。あくまで主導権は自社が持ち、外部パートナーをうまく使いこなすというスタンスが重要です。外部の知見を吸収し、将来的には自社にノウハウを蓄積していくことを目指しましょう。

⑥ 目的を明確にし社内で共有する

これはステップ①と関連しますが、プロジェクトの実行段階においても常に意識すべき重要なコツです。DXプロジェクトが進むうちに、いつの間にか「AIを導入すること」や「新しいシステムを稼働させること」といった「手段」が「目的」にすり替わってしまうことがよくあります。

これを防ぐためには、常に「この施策は何という経営課題を解決するためにやるのか」「これによって顧客にどんな価値を提供できるのか」という本来の目的に立ち返ることが必要です。

プロジェクトの定例会議などでは、進捗状況の確認だけでなく、「我々の目的は〇〇だったよね」という原点の確認を繰り返し行いましょう。目的が明確で、チーム全員に共有されていれば、たとえ途中で問題が発生しても、目的達成のための代替案を考え出すなど、建設的な議論ができます。ブレない「北極星」としての目的を常に掲げ続けることが、プロジェクトを正しい方向に導きます。

DX推進をサポートする主なツール・サービス

DXの推進には、その目的や課題に応じて様々なデジタルツールやサービスが活用されます。ここでは、多くの企業のDXジャーニーにおいて中心的な役割を果たす、代表的な7つのツール・サービスについて、その機能や役割を解説します。

| ツール/サービス | 主な機能・役割 | 活用シーンの例 |

|---|---|---|

| ERP | 経営資源(会計、人事、生産、販売など)の一元管理 | 全社のデータを統合し、リアルタイムな経営状況を把握 |

| SFA/CRM | 顧客情報、商談履歴、営業活動の管理・分析 | 営業プロセスの可視化、顧客との関係強化 |

| MA | 見込み客の行動履歴に基づき、適切なアプローチを自動化 | Webサイト訪問者へのメール配信、セミナー案内 |

| RPA | 定型的なPC操作(データ入力、転記など)の自動化 | 経費精算、報告書作成などのバックオフィス業務 |

| BIツール | 膨大なデータを集計・分析し、グラフやダッシュボードで可視化 | 売上データの分析による経営戦略の立案 |

| クラウドサービス | サーバー、ストレージ、ソフトウェアなどをインターネット経由で利用 | テレワーク環境の構築、システム開発期間の短縮 |

| AI | データから学習し、予測・分類・生成などを行う | 需要予測による在庫最適化、チャットボットによる顧客対応 |

ERP(統合基幹業務システム)

ERP(Enterprise Resource Planning)は、企業の経営資源である「ヒト・モノ・カネ・情報」を統合的に管理し、経営の効率化を図るためのシステムです。会計、人事給与、生産、販売、購買といった企業の基幹業務を担う機能が一つに統合されています。

DXにおける役割: レガシーシステムによって部門ごとにサイロ化(分断)されていたデータをERPに一元化することで、全社横断でのデータ活用基盤を構築できます。経営層は、リアルタイムに更新される正確な経営データを基に、迅速な意思決定を行えるようになります。ERPの導入は、DXの土台となるデータ連携の要となります。

SFA(営業支援システム)/CRM(顧客関係管理)

SFA(Sales Force Automation)は、営業部門の活動を支援するためのツールです。顧客情報、商談の進捗状況、営業担当者の行動履歴などを一元管理し、営業プロセスを可視化・効率化します。

CRM(Customer Relationship Management)は、顧客との関係性を管理し、良好な関係を構築・維持するためのツールです。顧客の属性情報、購買履歴、問い合わせ履歴などを蓄積・分析し、顧客一人ひとりに合わせたマーケティングやサポートを実現します。SFAとCRMは機能的に重なる部分も多く、一体化した製品として提供されることもあります。

DXにおける役割: 勘や経験に頼りがちだった営業活動を、データに基づいた科学的なアプローチに変革します。顧客データを分析することで、優良顧客の特定や解約予兆の検知、効果的なアップセル・クロスセルの提案などが可能になり、顧客満足度とLTV(顧客生涯価値)の向上に貢献します。

MA(マーケティングオートメーション)

MA(Marketing Automation)は、マーケティング活動、特に見込み客(リード)の獲得から育成までの一連のプロセスを自動化・効率化するツールです。Webサイトの訪問者の行動を追跡し、その興味度合いに応じてパーソナライズされたメールを自動配信するなど、一人ひとりの顧客に合わせたコミュニケーションを大規模に展開できます。

DXにおける役割: デジタル上での顧客接点が増える中で、マーケティング部門の生産性を飛躍的に向上させます。データに基づいて見込み客のスコアリングを行い、購買意欲が高まったタイミングで営業部門に引き渡すことで、マーケティングと営業の連携を強化し、商談化率の向上に繋がります。

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)

RPA(Robotic Process Automation)は、PC上で行われる定型的な事務作業を、ソフトウェアのロボットが代行して自動化する技術です。「データの入力・転記」「ファイルの作成・移動」「メールの送受信」といった、ルールが決まっている繰り返し作業を得意とします。

DXにおける役割: バックオフィス業務の生産性向上と、従業員の高付加価値業務へのシフトを実現します。特に、複数のシステムをまたがるデータのコピー&ペーストといった、システム連携が難しいレガシー環境下での業務効率化に威力を発揮します。DXの第一歩として、比較的導入しやすく効果を実感しやすいツールの一つです。

BI(ビジネスインテリジェンス)ツール

BI(Business Intelligence)ツールは、社内に散在する様々なデータを収集・統合・分析し、その結果をグラフやダッシュボードといった形で分かりやすく可視化するためのツールです。専門家でなくても、直感的な操作でデータをドリルダウン(深掘り)し、問題の原因を探ったり、新たな気づきを得たりできます。

DXにおける役割: データドリブンな意思決定文化を組織に根付かせるための核となるツールです。経営層から現場の担当者まで、すべての従業員がデータに基づいて現状を把握し、課題を発見し、次のアクションを考えられるようになります。DXの目的である「データ活用による競争優位性の確立」を直接的に支援します。

クラウドサービス

クラウドサービス(クラウドコンピューティング)は、サーバー、ストレージ、データベース、ソフトウェアといったITリソースを、自社で保有するのではなく、インターネット経由でサービスとして利用する形態のことです。必要な時に必要な分だけ利用でき、初期投資を抑えながら迅速にシステムを構築できるのが特徴です。

DXにおける役割: DXに不可欠な俊敏性(アジリティ)と柔軟性を提供します。新しいサービスを立ち上げる際に、数週間から数ヶ月かかっていたサーバー調達が数分で完了するなど、ビジネスのスピードを飛躍的に向上させます。また、テレワーク環境の構築や災害対策(BCP)の基盤としても中心的な役割を果たします。

AI(人工知能)

AI(Artificial Intelligence)は、データから学習し、人間のように認識、予測、判断を行う技術の総称です。需要予測、画像認識、自然言語処理、異常検知など、その応用範囲は非常に広く、DXの可能性を大きく広げる技術として注目されています。

DXにおける役割: 人間では困難な高度なデータ分析や、複雑なパターンの認識を可能にし、業務の高度化や新たな価値創造を実現します。例えば、工場の機械の稼働データから故障の予兆を検知する「予知保全」、顧客との対話ログから感情を分析して満足度を測定する、といった活用が可能です。AIは、DXをより高次元なレベルへと引き上げるためのキーテクノロジーと言えます。

DX化の相談ができるおすすめ企業3選

DXを自社の力だけで推進するのが難しい場合、外部の専門企業の知見やリソースを活用することが成功への近道となります。ここでは、DX化に関する戦略策定から実行支援まで、幅広いサポートを提供している代表的な企業を3社紹介します。各社の強みや特徴を理解し、自社の課題や目的に合ったパートナーを選ぶ際の参考にしてください。

(本項の情報は、各社の公式サイトに基づき、2024年5月時点の情報を記述しています。)

① NTT東日本

NTT東日本は、日本を代表する通信インフラ企業としての強固な基盤を活かし、特に中堅・中小企業や地方企業のDX推進を強力にサポートしています。単なるツール提供に留まらず、顧客の課題に寄り添い、伴走型で支援する姿勢が特徴です。

主な特徴・強み:

- 地域密着のサポート体制: 全国に広がる拠点と営業担当者により、地域ごとの課題や特性を理解した上で、きめ細やかなサポートを提供できます。気軽に相談できる身近なDXパートナーとしての役割を担っています。

- 幅広いソリューション: ネットワークやクラウドといったITインフラの構築・運用から、各種業務アプリケーションの導入支援、セキュリティ対策まで、DXに必要な要素をワンストップで提供可能です。

- 中小企業向けの豊富な実績: 「何から手をつければいいかわからない」という中小企業に対し、課題の整理からスモールスタートでの導入、運用定着までをトータルで支援した実績が豊富です。ペーパーレス化、テレワーク導入といった身近なテーマから、データ活用による業務改革まで、幅広いニーズに対応しています。

NTT東日本のDX支援は、特に「DXの第一歩を踏み出したいが、専門人材が社内にいない」と悩む中堅・中小企業にとって、心強い味方となるでしょう。

(参照:NTT東日本 公式サイト)

② NECネッツエスアイ

NECネッツエスアイは、NECグループの中核企業として、長年にわたり通信インフラ構築やシステムインテグレーションを手掛けてきた実績を持つ企業です。その技術力と知見を活かし、企業のコミュニケーション環境の変革を起点としたDX推進を強みとしています。

主な特徴・強み:

- コミュニケーション改革の実践: 自社で大規模な働き方改革を実践し、その中で得たノウハウや知見を「実践的DX」として顧客に提供しています。テレワーク環境の構築、ペーパーレス会議の実現、コラボレーションツールの活用など、具体的な働き方改革のソリューションが豊富です。

- デジタル基盤構築力: ネットワーク、クラウド、セキュリティといったDXの土台となるデジタル基盤の設計・構築・運用において高い技術力を誇ります。堅牢かつ柔軟なITインフラをワンストップで提供できる点が強みです。

- 幅広い業種・業務への対応: オフィス改革から、製造現場のIoT活用、店舗のデジタル化、自治体のDX推進まで、多岐にわたる業種・業務の課題に対応したソリューションを提供しています。

NECネッツエスアイは、「働き方改革を起点にDXを進めたい」「信頼できる技術力でデジタル基盤を刷新したい」と考える企業にとって、有力な選択肢の一つとなります。

(参照:NECネッツエスアイ 公式サイト)

③ 株式会社野村総合研究所(NRI)

野村総合研究所(NRI)は、日本を代表するシンクタンクであり、システムインテグレーターでもあるユニークな企業です。その最大の特徴は、「コンサルティング」と「ITソリューション」を融合させ、企業の課題解決を一気通貫で支援できる点にあります。

主な特徴・強み:

- 戦略策定から実行までの一貫支援: DXのビジョン策定や事業戦略の立案といった最上流のコンサルティングから、具体的なシステムの設計・開発・運用・保守までをトータルでサポートします。「ナビゲーション×ソリューション」を掲げ、絵に描いた餅で終わらない、実効性の高いDXを実現します。

- 高度な専門性とリサーチ力: 金融、流通、製造、社会インフラなど、幅広い業界に対する深い知見と、社会や技術の未来を洞察する高度なリサーチ力を持っています。この知見を基に、各企業のビジネスモデル変革を強力に支援します。

- 大規模・複雑なシステムへの対応力: 金融機関の勘定系システムなど、ミッションクリティカルで大規模・複雑なシステムの構築・運用実績が豊富です。レガシーシステムの刷新といった、難易度の高いDXプロジェクトにも対応できる技術力とプロジェクトマネジメント能力を有しています。

野村総合研究所(NRI)は、「経営戦略レベルからDXを考え、ビジネスモデルの根本的な変革を目指したい」と考える大企業や中堅企業にとって、頼れる戦略的パートナーとなるでしょう。

(参照:株式会社野村総合研究所(NRI) 公式サイト)

まとめ

本記事では、DX(デジタルトランスフォーメーション)の基本的な定義から、その背景、メリット、課題、そして具体的な進め方である5つのステップ、さらには失敗しないための6つのコツまで、網羅的に解説してきました。

改めて重要なポイントを振り返ると、DXとは単なるITツールの導入(IT化)や業務プロセスの部分的なデジタル化に留まるものではありません。データとデジタル技術という強力な武器を駆使して、ビジネスモデル、組織、企業文化そのものを変革し、変化の激しい時代を勝ち抜くための競争優位性を確立する、経営戦略そのものです。

DX化が求められる背景には、消費行動の変化、グローバル競争の激化、技術の進化、そして「2025年の崖」や労働人口減少といった日本特有の課題があります。これらに対応し、持続的な成長を遂げるために、DXはもはや避けては通れない道となっています。

DXを成功に導くためには、以下の「DX化の進め方5ステップ」を忠実に、かつ継続的に実践していくことが不可欠です。

- ① ビジョン・経営戦略の策定: なぜDXをやるのか、目的を明確にする。

- ② 推進体制の構築: 経営トップのリーダーシップのもと、部門横断チームを作る。

- ③ 現状把握と課題の洗い出し: 現在地を正確に把握し、課題の優先順位を決める。

- ④ DX施策の実行と効果検証: スモールスタートで始め、アジャイルに改善を繰り返す。

- ⑤ 組織への定着と改善: 成功体験を横展開し、変革を文化として根付かせる。

そして、このプロセスを円滑に進めるためには、「経営トップの強いコミットメント」や「全社で取り組む意識」、「ユーザー部門の巻き込み」といった、技術論以前の組織的なマインドセットが極めて重要になります。

DXの道のりは決して平坦ではありません。しかし、この記事で紹介したステップやコツを羅針盤としながら、まずは自社の現状を把握し、小さな一歩を踏み出すことから始めてみてはいかがでしょうか。その小さな一歩が、企業の未来を大きく変える変革の始まりとなるはずです。