現代のビジネス環境において、企業の持続的な成長と競争力強化のために不可欠な要素となっているのが「DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。多くの企業がDXの重要性を認識し、その推進に取り組んでいますが、「何から手をつければ良いのかわからない」「具体的な成功イメージが湧かない」といった課題を抱えているケースも少なくありません。

本記事では、DXの基本的な定義から、なぜ今その推進が急務とされているのかという背景、そして具体的な成功事例までを網羅的に解説します。製造業から金融、小売、行政に至るまで、多様な業界・目的別の事例を詳しく紹介することで、貴社がDXを推進する上でのヒントや道筋を見つける一助となることを目指します。

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単に新しいITツールを導入したり、業務をデジタル化したりすることだけを指す言葉ではありません。その本質は、デジタル技術を駆使して、ビジネスモデル、業務プロセス、組織、企業文化、そして顧客体験(CX)に至るまで、企業活動のあらゆる側面を根底から変革し、新たな価値を創造することで競争上の優位性を確立することにあります。

経済産業省が2018年に公表した「DX推進ガイドライン」では、DXを次のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」

参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」

この定義からもわかるように、DXの主役は「技術」ではなく「変革」です。AI、IoT、クラウド、ビッグデータといったデジタル技術は、あくまで変革を実現するための強力な「手段」に過ぎません。真の目的は、これらの技術を活用して、これまで不可能だった新しい顧客価値を生み出したり、全く新しいビジネスモデルを構築したりすることにあります。

例えば、ある製造業の企業が、製品にセンサーを取り付けて稼働データを収集・分析し、故障を予知して最適なタイミングでメンテナンスを提供するサービスを始めたとします。これは単なる「モノ売り」から、顧客の課題を継続的に解決する「コト売り(サービス提供)」へのビジネスモデル変革であり、DXの典型的な例と言えるでしょう。

このように、DXは部分的な業務改善に留まらず、企業のあり方そのものを再定義する、全社的かつ戦略的な取り組みなのです。そのため、経営トップの強いリーダーシップと、全社員を巻き込んだ組織的なコミットメントが成功の鍵を握ります。

デジタイゼーション・デジタライゼーションとの違い

DXの概念をより深く理解するためには、しばしば混同されがちな「デジタイゼーション(Digitization)」と「デジタライゼーション(Digitalization)」との違いを明確に区別することが重要です。これらはDXに至るまでの段階的なステップとして捉えることができます。

デジタイゼーション(Digitization)は、DXの第一段階であり、最も基本的なレベルのデジタル化を指します。具体的には、紙の書類をスキャンしてPDF化する、会議の音声を録音してデータ化するなど、これまでアナログで管理されていた物理的な情報をデジタル形式に変換するプロセスです。この段階の目的は、情報の保存、検索、共有を容易にすることにあります。しかし、これだけでは業務の進め方自体は変わっていません。

次に、デジタライゼーション(Digitalization)は、デジタイゼーションの次のステップです。これは、特定の業務プロセス全体をデジタル技術を活用して効率化・自動化することを意味します。例えば、紙とハンコで行っていた稟議・承認プロセスをワークフローシステムに置き換える、手作業で行っていたデータ入力をRPA(Robotic Process Automation)で自動化するといった取り組みがこれに該当します。デジタライゼーションによって、業務の効率が向上し、コスト削減や時間短縮といった具体的な効果が期待できます。

そして、これらの土台の上に成り立つのがDX(デジタルトランスフォーメーション)です。DXは、デジタイゼーションやデジタライゼーションといった部分的な改善に留まりません。デジタル技術の活用を前提として、ビジネスモデルや組織の構造、さらには企業文化までをも含めた、全社規模での根本的な変革を目指すものです。その最終的なゴールは、新たな顧客価値の創出や、持続的な競争優位性の確立にあります。

これらの違いを以下の表にまとめます。

| 項目 | デジタイゼーション (Digitization) | デジタライゼーション (Digitalization) | デジタルトランスフォーメーション (DX) |

|---|---|---|---|

| 定義 | アナログ・物理データのデジタル化 | 個別業務・プロセスのデジタル化 | 組織横断的なビジネスモデルの変革 |

| 目的 | 情報の保存・共有の効率化 | 業務効率化、コスト削減 | 新たな価値創出、競争優位性の確立 |

| 具体例 | 紙の書類をスキャンしてPDF化する | 稟議システムを導入し電子承認化する | AIを活用した需要予測に基づく新サービスを開発する |

| スコープ | 限定的(部分的) | 部門・プロセス単位 | 全社的・戦略的 |

このように、DXは単なるデジタルツールの導入ではなく、「デジタイゼーション」で情報をデータ化し、「デジタライゼーション」で業務プロセスを効率化した上で、最終的に「DX」によって企業全体のビジネスを変革していくという、連続的かつ発展的なプロセスとして理解することが極めて重要です。

なぜ今、DXの推進が求められているのか

今日、多くの企業にとってDXは単なる選択肢の一つではなく、避けては通れない経営上の最重要課題となっています。その背景には、日本企業が直面する深刻な問題や、ビジネスを取り巻く環境の劇的な変化が存在します。ここでは、なぜ今、これほどまでにDXの推進が強く求められているのか、その主要な3つの理由を掘り下げて解説します。

経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」

DX推進の必要性を語る上で、避けて通れないのが経済産業省が提唱した「2025年の崖」というキーワードです。これは、同省が2018年に発表した「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」の中で示された、日本企業が直面する深刻なリスクシナリオです。

レポートによれば、多くの日本企業では、長年にわたって事業部門ごとに構築されたシステムが、全社的なデータ活用を阻むだけでなく、過剰なカスタマイズが繰り返された結果、極めて複雑で維持管理が困難な「レガシーシステム」と化しています。これらのシステムは、技術面の老朽化、肥大化・複雑化、そして担当者の退職などによるブラックボックス化といった問題を抱えています。

このレガシーシステムを放置し続けた場合、以下のような深刻な事態が予測されます。

- 増大し続ける技術的負債: システムの維持管理費が高額化し、IT予算の9割以上を占める可能性があり、新たなデジタル投資に資金を振り向けられない。

- ビジネスの変化への対応遅延: 市場の変化に迅速に対応するためのシステム改修が困難、あるいは不可能になる。

- データ活用の障壁: 全社横断的なデータ活用ができず、データドリブンな経営判断や新たなサービス創出が阻害される。

- セキュリティリスクの増大: 古いシステムはサイバー攻撃の標的になりやすく、重大なセキュリティインシデントを引き起こす危険性が高まる。

- IT人材の不足: 既存システムの維持に多くのIT人材が割かれ、先端IT人材の育成や確保が進まない。

経済産業省は、これらの課題を克服できなければ、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が日本全体で生じる可能性があると警鐘を鳴らしています。これが「2025年の崖」の正体です。この崖から転落するのを避けるためには、既存のレガシーシステムを刷新し、データを柔軟に活用できる新たなIT基盤を構築するとともに、ビジネスモデルそのものを変革するDXの断行が不可欠であると結論付けています。つまり、DXは、過去のIT資産が足かせとなる未来を回避し、企業が成長を続けるための「待ったなし」の課題なのです。

参照:経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」

ビジネス環境や消費者ニーズの急速な変化

現代は、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った「VUCAの時代」と呼ばれています。テクノロジーの進化、グローバル化、そして予期せぬパンデミックなど、あらゆる変化が予測困難なスピードと規模で発生しています。このような環境下で企業が生き残るためには、変化を素早く察知し、柔軟に対応する能力が不可欠です。

特に、消費者行動の変化は著しいものがあります。スマートフォンの普及により、人々はいつでもどこでも情報を収集し、商品を比較検討し、購入できるようになりました。SNSを通じて個人の体験が瞬時に共有され、企業の評判を大きく左右します。消費者は単に良い製品やサービスを求めるだけでなく、自分に最適化された情報提供(パーソナライゼーション)や、オンラインとオフラインがシームレスに連携した快適な購買体験(OMO: Online Merges with Offline)を期待するようになっています。

こうしたニーズに応えるためには、企業は顧客とのあらゆる接点からデータを収集・分析し、顧客一人ひとりを深く理解した上で、最適なタイミングで最適なサービスを提供する必要があります。従来のマスマーケティング的なアプローチでは、もはや顧客の心を掴むことは困難です。

さらに、デジタル技術を武器にした新興企業(デジタルディスラプター)が、既存の業界秩序を破壊するケースも後を絶ちません。例えば、店舗を持たないネット銀行が従来の金融サービスを脅かしたり、動画配信サービスが映像業界の構造を変えたりするなど、その影響は全産業に及んでいます。

このような激しいビジネス環境の変化と多様化する消費者ニーズに対応するためには、旧来のやり方や成功体験に固執することなく、デジタル技術を前提とした新しいビジネスの仕組みを構築するDXが不可欠です。DXを通じて顧客体験(CX)を向上させ、変化に強い俊敏な組織へと生まれ変わることが、現代の企業に課せられた重要なミッションと言えるでしょう。

少子高齢化による労働人口の減少

日本が直面する最も深刻な社会課題の一つが、少子高齢化に伴う労働人口(生産年齢人口)の減少です。総務省の統計によれば、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は加速していくと予測されています。

参照:総務省統計局「人口推計」

労働人口の減少は、多くの企業にとって人手不足という直接的な問題を引き起こします。特に、熟練技術者が持つ経験やノウハウといった「暗黙知」が、後継者不足によって失われてしまうリスクは計り知れません。少ない人数でこれまでと同等、あるいはそれ以上の生産性を維持・向上させていくことは、日本企業全体の大きな課題です。

この課題に対する有効な解決策こそがDXです。DXは、労働力不足を補い、生産性を向上させるための強力な武器となります。

- 業務の自動化・効率化: RPAやAIを導入することで、定型的な事務作業やデータ入力といった業務を自動化し、従業員はより付加価値の高い創造的な業務に集中できるようになります。

- 技能・ノウハウの伝承: 熟練技術者の動きをセンサーやカメラでデータ化し、AIで解析することで、暗黙知を「形式知」に変換し、若手への技術伝承を効率的に行うことができます。

- 多様な働き方の実現: クラウドサービスやコミュニケーションツールを活用して、時間や場所にとらわれないリモートワーク環境を整備することで、育児や介護と仕事を両立したい人材や、地方在住の優秀な人材など、多様な働き手を確保できます。

このように、DXは単なるコスト削減や効率化の手段に留まりません。労働力という制約を乗り越え、従業員一人ひとりの生産性を最大化し、企業の持続可能な成長を支えるための経営戦略そのものなのです。少子高齢化という避けられない未来を見据えたとき、DXへの取り組みは、企業の存続をかけた重要な投資であると言えるでしょう。

【業界別】DXの成功事例

DXは特定の業界だけのものではなく、あらゆる産業でその取り組みが進められています。ここでは、経済産業省が選定する「DX銘柄」や各社の公式発表などを参考に、様々な業界におけるDXの具体的な成功事例を紹介します。自社の業界や課題に近い事例を参考にすることで、DX推進の具体的なイメージを掴むことができるでしょう。

製造業

製造業は、スマートファクトリーの実現やサプライチェーンの最適化、そして「モノ売り」から「コト売り」へのビジネスモデル転換など、DXがもたらすインパクトが非常に大きい業界です。

株式会社ブリヂストン

世界的なタイヤメーカーであるブリヂストンは、単にタイヤを製造・販売するだけでなく、デジタル技術を活用したソリューション事業への転換を強力に推進しています。その中核となるのが、タイヤに装着したセンサーから空気圧や温度などのデータをリアルタイムで収集・分析し、運送事業者などに提供する「Tirematics」です。これにより、燃費改善や安全運行支援、タイヤメンテナンスの効率化といった価値を提供。さらに、これらのデータを活用して車両の運行管理全体をサポートするソリューションプラットフォーム「BASys(Bridgestone Asset-management System)」へと進化させています。これは、タイヤという「モノ」を起点に、顧客の課題解決という「コト」を提供する、製造業におけるDXの代表例です。

参照:株式会社ブリヂストン 統合報告書

ダイキン工業株式会社

空調機大手のダイキン工業は、IoTとAI技術を駆使して製品の付加価値向上とサービスの高度化に取り組んでいます。業務用空調機をネットワークに接続し、稼働状況を24時間365日遠隔で監視。収集したビッグデータをAIで解析することで、故障の予兆を検知し、部品の寿命を予測します。これにより、故障が発生する前にメンテナンスを行う「予知保全」が可能となり、顧客のダウンタイムを最小限に抑えています。また、熟練技術者の技能をデジタルデータとして蓄積・分析し、若手技術者の育成に活用するなど、人材育成の面でもDXを推進しています。

参照:ダイキン工業株式会社「価値創造のストーリー」

株式会社クボタ

農業機械大手のクボタは、日本の農業が抱える後継者不足や高齢化といった課題に対し、スマート農業ソリューションで応えようとしています。「KSAS(クボタスマートアグリシステム)」を中核に、GPSを活用した自動運転トラクターや、ドローンによる農薬散布、センサーによる水管理など、農作業の自動化・精密化を支援。作業記録や収穫量、食味といったデータを一元管理・分析することで、勘や経験に頼っていた農業をデータドリブンなものへと変革し、生産性向上と品質安定に貢献しています。

参照:株式会社クボタ「クボタのスマート農業」

旭化成株式会社

総合化学メーカーの旭化成は、マテリアルズ・インフォマティクス(MI)と呼ばれる、AIやデータサイエンスを新素材開発に応用する取り組みに注力しています。従来、膨大な時間と試行錯誤を要していた素材開発プロセスにおいて、AIに過去の実験データや論文などを学習させ、有望な材料の組み合わせや製造条件を予測させます。これにより、開発期間の大幅な短縮とコスト削減、そして革新的な新素材の創出を目指しています。研究開発という創造的な領域にもDXを適用している好例です。

参照:旭化成株式会社「DX銘柄2023 選定理由」

小売・流通業

顧客接点が多く、消費者行動の変化から直接的な影響を受ける小売・流通業では、顧客体験(CX)の向上やサプライチェーンの効率化を目的としたDXが活発です。

株式会社トライアルカンパニー

ディスカウントストアを展開するトライアルカンパニーは、「リテールDX」を掲げ、店舗運営そのものをテクノロジーで変革しています。自社開発の「スマートショッピングカート」は、顧客が商品をスキャンしながら買い物することでレジ待ち時間をなくすだけでなく、顧客の購買行動データをリアルタイムで収集。このデータを活用して、最適な商品棚の配置や在庫管理、パーソナライズされたクーポンの配信などを行い、顧客体験の向上と店舗運営の劇的な効率化を両立させています。

参照:株式会社トライアルカンパニー「リテールDX」

株式会社三越伊勢丹

百貨店大手の三越伊勢丹は、オンラインとオフラインの融合による新たな顧客体験の創出に取り組んでいます。百貨店アプリやECサイト、店頭での購買データなどを顧客IDで統合し、顧客一人ひとりの興味関心を深く理解。そのデータに基づき、オンラインではパーソナライズされた商品を提案し、店頭ではスタイリスト(販売員)が顧客に合わせたきめ細やかな接客を提供します。顧客データを軸に、シームレスで質の高いサービスを実現しようとしています。

参照:株式会社三越伊勢丹ホールディングス 統合報告書

株式会社良品計画

「無印良品」を展開する良品計画は、顧客とのエンゲージメント強化をDXの中心に据えています。スマートフォンアプリ「MUJI passport」は、単なる会員証やEC機能に留まらず、顧客からの商品・サービスに対する要望やアイデアを収集するプラットフォームとしても機能しています。集まった膨大な顧客の声を分析し、商品開発や店舗改善に活かすことで、顧客と共にブランドを創り上げていくという独自のDXモデルを構築しています。

参照:株式会社良品計画 統合報告書

ユニクロ(株式会社ファーストリテイリング)

ユニクロは「情報製造小売業」への変革を掲げ、企画・製造・物流・販売の全プロセスをデジタルで連携させるDXを推進しています。特に「有明プロジェクト」として知られる取り組みでは、AIを活用して天候やトレンド、過去の販売実績などから需要を精緻に予測。その予測に基づいて生産量を最適化し、ECと店舗の在庫を一元管理することで、欠品や売れ残りを最小限に抑えています。また、ICタグ(RFID)を全商品に導入し、セルフレジの実現や在庫管理の効率化を達成しています。

参照:株式会社ファーストリテイリング 公式サイト

金融・保険業

規制が厳しい一方で、デジタルディスラプターの台頭が著しい金融・保険業界では、既存サービスのデジタル化や、データを活用した新たなサービス創出が急務となっています。

SOMPOホールディングス株式会社

SOMPOホールディングスは、保険事業で培ったリスク分析能力を社会課題の解決に応用する「安心・安全・健康のテーマパーク」構想を掲げています。その中核となるのが、介護、防災、ヘルスケア、モビリティなど、様々な領域から収集したリアルデータを統合・分析する「リアルデータプラットフォーム(RDP)」です。例えば、介護施設に導入したセンサーから得られるデータを分析し、利用者の健康状態の変化を早期に発見したり、ドライブレコーダーの映像を解析して事故防止に繋げたりと、保険の枠を超えた新たな価値創造を目指しています。

参照:SOMPOホールディングス株式会社「DX銘柄2023 選定理由」

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

国内最大の金融グループである三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は、「全員DX」をスローガンに、全社的なデジタル変革に取り組んでいます。顧客向けには、スマートフォンアプリの機能強化や手続きのオンライン完結などを進め、利便性を向上。内部では、RPAによる定型業務の自動化や、データ分析基盤の整備による業務高度化を推進しています。また、API(Application Programming Interface)を外部のフィンテック企業などに公開し、オープンイノベーションを通じて新たな金融サービスの共創も目指しています。

参照:株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 統合報告書

東京海上日動火災保険株式会社

東京海上日動は、デジタル技術を活用して保険金支払いプロセスの迅速化・高度化を実現しています。例えば、自然災害発生時には、ドローンや航空写真、AI画像解析技術を用いて、人の立ち入りが困難な地域の損害状況を迅速に把握し、保険金の支払いを早期化。また、自動車事故の際には、事故受付から修理工場の手配、保険金支払いまでをデジタルで完結させる仕組みを構築し、顧客の負担軽減と業務効率化を両立させています。

参照:東京海上ホールディングス株式会社 統合報告書

運輸・物流業

EC市場の拡大に伴う物量の増加や、ドライバー不足といった課題を抱える運輸・物流業界において、DXは生産性向上の鍵を握っています。

ヤマト運輸株式会社

ヤマト運輸は、「データ・ドリブン経営への変革」を掲げ、長年蓄積してきた膨大な物流データを経営資源として最大限に活用しようとしています。EC事業者向けには、API連携を通じて配送情報や在庫管理システムなどを提供するプラットフォーム「ヤマトビジネスメンバーズ」を展開。社内では、荷物の量や交通状況をAIで予測し、最適な配送ルートや人員配置を算出することで、セールスドライバーの生産性向上と労働環境の改善を目指しています。

参照:ヤマトホールディングス株式会社 統合報告書

日本交通株式会社

タクシー大手の日本交通は、業界に先駆けてDXを推進してきました。AIを活用して、過去の乗車実績や天候、イベント情報などからタクシーの需要をリアルタイムで予測し、地図上に表示する「AIタクシー」システムを開発。これにより、ドライバーは経験や勘に頼ることなく、効率的に顧客を見つけることができ、実車率(顧客を乗せている時間の割合)の向上と新人ドライバーの早期戦力化に繋がっています。

参照:日本交通株式会社 公式サイト

全日本空輸株式会社(ANA)

ANAグループは、顧客体験の向上と業務効率化の両面でDXを推進しています。顧客データの統合・分析基盤「ANA-CDP」を構築し、Webサイトの閲覧履歴や購買履歴などから顧客の嗜好を分析。一人ひとりに合わせたパーソナライズされた情報提供やサービス提案を行っています。また、整備業務においては、AR(拡張現実)グラスを活用し、遠隔地のベテラン整備士が現場の若手整備士に指示を出すといった支援システムの実証実験を進めるなど、安全運航を支える現場のDXにも取り組んでいます。

参照:ANAホールディングス株式会社 統合報告書

建設・不動産業

労働集約型で高齢化が進む建設・不動産業界では、生産性向上や技能伝承、顧客接点のデジタル化がDXの主要テーマとなっています。

株式会社LIXIL

住宅設備・建材メーカーのLIXILは、顧客である工務店やリフォーム事業者との取引プロセスをデジタル化することで、生産性向上を図っています。従来はFAXや電話が中心だった受発注業務を、BtoB向けのECサイト「LIXILビジネス情報」に集約。製品の検索から見積もり、発注までをオンラインで完結できるようにし、双方の業務効率を大幅に改善しました。また、収集したデータを分析し、顧客のニーズに合った製品開発やマーケティングにも活用しています。

参照:株式会社LIXIL 統合報告書

清水建設株式会社

大手ゼネコンの清水建設は、「Shimz Smart Site」というコンセプトのもと、建設現場のDXを推進しています。BIM(Building Information Modeling)で作成した建物の3次元設計データと、AI・IoT技術を連携。自律型の建設ロボットやドローンを現場に導入し、溶接や資材搬送といった作業の自動化を進めています。これにより、生産性の向上だけでなく、危険作業の削減による安全性の確保や、技能伝承といった課題解決を目指しています。

参照:清水建設株式会社「統合レポート」

大東建託株式会社

賃貸住宅供給の最大手である大東建託は、賃貸経営に関わる様々な業務のDXに取り組んでいます。入居者向けには、契約手続きの電子化や、家賃支払い・問い合わせなどを一元管理できる専用アプリを提供。一方、物件オーナー向けには、収支状況や管理報告などをオンラインで確認できるプラットフォームを整備し、コミュニケーションの円滑化と満足度向上を図っています。これにより、賃貸住宅事業のバリューチェーン全体の効率化と付加価値向上を目指しています。

参照:大東建託株式会社 統合報告書

医療・ヘルスケア業界

専門性が高く、情報の機密性が求められる医療・ヘルスケア業界でも、医療の質向上や業務効率化、個人の健康増進を目的としたDXが進んでいます。

社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院

石川県にある恵寿総合病院は、地方のケアモデルとして注目されるDXを実践しています。地域の医療機関や介護施設と連携し、患者の医療・介護情報を共有する地域医療連携ネットワーク「Salus(サルース)」を構築。これにより、患者がどの施設を利用しても、一貫性のある質の高いケアを受けられる体制を実現しています。過疎化・高齢化が進む地域において、デジタル技術で地域包括ケアシステムを支える先進的な事例です。

参照:社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 公式サイト

株式会社メドレー

メドレーは、「医療ヘルスケアの未来をつくる」というミッションのもと、様々なDXサービスを展開しています。代表的なものがオンライン診療システム「CLINICS」で、予約からビデオ通話での診察、決済、薬の配送までをオンラインで完結させ、患者と医療機関双方の利便性を向上させています。また、医療介護分野専門の求人システム「ジョブメドレー」も提供しており、人材不足という業界課題の解決にも貢献しています。

参照:株式会社メドレー 公式サイト

オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン ヘルスケアは、血圧計や体温計といった健康医療機器に通信機能(IoT)を搭載し、機器とスマートフォンアプリを連携させることで、個人の健康管理を支援しています。測定したバイタルデータは自動でアプリに記録・グラフ化され、日々の健康状態の「見える化」を促進。さらに、一部の医療機関とはデータ連携も可能で、医師が患者の家庭でのデータを診察に活用することで、より質の高い医療の提供に貢献しています。機器の販売に留まらず、データを通じた健康増進サービスへと事業を進化させています。

参照:オムロン ヘルスケア株式会社 公式サイト

飲食・サービス業

人手不足が深刻な課題である飲食・サービス業では、業務効率化や顧客体験向上を目的としたDXが急速に普及しています。

株式会社すかいらーくホールディングス

「ガスト」などを運営するすかいらーくホールディングスは、配膳・運搬ロボットを大規模に導入し、店舗運営の効率化と従業員の負担軽減を実現しています。これにより、従業員は接客など、より付加価値の高い業務に集中できるようになりました。また、顧客自身のスマートフォンで注文から決済までを行えるモバイルオーダーシステムも推進しており、顧客満足度の向上と店舗オペレーションの省力化を両立させています。

参照:株式会社すかいらーくホールディングス 公式サイト

星野リゾート

独自の運営スタイルで知られる星野リゾートは、DXを経営の中核に据えています。顧客管理や予約システムを内製化し、宿泊実績や顧客の要望といった膨大なデータを一元管理。これらのデータを分析し、需要予測に基づいたダイナミックプライシング(価格変動制)や、顧客満足度向上のための施策立案に活用しています。徹底したデータドリブンな経営により、高い収益性と顧客満足度を実現しています。

参照:星野リゾート公式サイト(採用情報・インタビュー等)

スターバックスコーヒージャパン株式会社

スターバックスは、デジタルを活用した顧客体験の向上に長けています。公式アプリ上で事前に注文・決済を済ませ、店舗で商品を受け取る「モバイルオーダー&ペイ」は、待ち時間を解消し、顧客の利便性を大幅に高めました。また、デジタル版のスターバックスカードやポイントプログラムを通じて顧客との継続的な関係を構築し、収集した購買データを活用して、新商品の開発やパーソナライズされたプロモーションに繋げています。

参照:スターバックスコーヒージャパン株式会社 公式サイト

自治体・行政

民間企業だけでなく、住民サービスの向上や業務効率化を目指して、自治体や行政機関でもDXの取り組みが進められています。

会津若松市

福島県会津若松市は、「スマートシティ会津若松」として全国的にも注目されるDXを推進しています。市民が自らの意思(オプトイン)でパーソナルデータを行政に提供する代わりに、ヘルスケア、防災、決済、行政サービスなど、様々な分野で最適化されたサービスを受けられる仕組みを構築。市民、大学、地元企業、行政が連携し、データを活用して地域課題の解決を目指す先進的なモデルケースとなっています。

参照:スマートシティ会いづ若松 公式サイト

渋谷区

東京都渋谷区は、「区政のDX」を積極的に推進しています。各種証明書のオンライン申請やキャッシュレス決済の導入など、住民の手続きの利便性を向上させるとともに、スタートアップ企業や大学と連携し、テクノロジーを活用した新たな住民サービスの創出にも取り組んでいます。区の課題解決に繋がる実証実験を支援する「Innovation for New Normal from Shibuya」といったプロジェクトも展開しています。

参照:渋谷区公式サイト

【目的別】DXの成功事例

DXの取り組みは、業界だけでなく「何を達成したいのか」という目的によっても分類できます。ここでは、代表的な4つの目的に沿って、DXの成功事例を改めて整理し、深掘りしていきます。自社の課題がどこにあるのかを考えながら読み進めることで、より具体的なアクションに繋がるヒントが得られるでしょう。

業務効率化・生産性向上

多くの企業がDXの第一歩として取り組むのが、業務効率化・生産性向上です。RPAやAIといった技術を活用し、既存業務の無駄をなくし、従業員が付加価値の高い仕事に集中できる環境を整えることを目指します。

アサヒビール株式会社

アサヒビールでは、ビールの需要予測にAIを活用し、業務効率化と社会課題の解決を同時に実現しています。従来、担当者の経験と勘に頼っていた需要予測は、天候やイベント、販売トレンドなど無数の要因が絡むため、非常に難易度の高い業務でした。ここにAIを導入し、過去の出荷実績や気象データ、販促計画など約400種類のデータを学習させることで、予測精度を大幅に向上させました。これにより、生産計画や在庫管理が最適化され、製品の廃棄ロス(食品ロス)の削減と、欠品による販売機会損失の防止に大きく貢献しています。これは、AIを導入して特定の業務を高度化・効率化した典型的な成功事例と言えます。

参照:アサヒグループホールディングス株式会社「DX銘柄2023 選定理由」

働き方改革の推進

少子高齢化による労働力不足や、価値観の多様化に対応するため、働き方改革は企業にとって重要なテーマです。DXは、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を可能にし、従業員のエンゲージメントを高める上で強力な推進力となります。

株式会社メルカリ

フリマアプリ「メルカリ」を運営する株式会社メルカリは、多様な人材が最大限のパフォーマンスを発揮できる働き方の実現を目指し、「Mercari HR New Normal Style “YOUR CHOICE”」という人事制度を導入しています。これは、リモートワークと出社を社員が自由に選択できるハイブリッドな働き方を基本とするものです。この柔軟な働き方を支えているのが、クラウドベースのコミュニケーションツールや情報共有システムといったITインフラです。全社的な情報格差が生まれないよう、ドキュメント文化を徹底し、会議は原則オープンにするなど、デジタルを前提とした組織文化と制度設計が、働き方改革を成功に導いています。

参照:株式会社メルカリ 公式サイト

顧客体験価値(CX)の向上

デジタル時代において、顧客は単に製品の機能だけでなく、購入前から購入後までのすべてのプロセスにおける体験(CX)を重視します。DXを通じて顧客データを活用し、パーソナライズされた快適な体験を提供することが、顧客ロイヤルティを高める鍵となります。

株式会社ZOZO

ファッションECサイト「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZOは、テクノロジーを駆使してオンラインショッピングの課題を解決し、これまでにない顧客体験を創出しています。例えば、足の3Dサイズを計測できる「ZOZOMAT」や、顔のパーツを計測して似合うコスメの色を提案する「ZOZOGLASS」を開発・提供。これにより、ECの最大の弱点であった「試着できない」「色が合うかわからない」といった不安を解消し、顧客が安心して買い物を楽しめる環境を整えました。テクノロジーの力でECの常識を覆し、顧客体験価値を劇的に向上させた事例です。

参照:株式会社ZOZOテクノロジーズ 公式サイト

新規事業・サービスの創出

DXの最終的なゴールの一つが、デジタル技術を核とした、全く新しいビジネスモデルやサービスを創出し、新たな収益源を確立することです。既存事業の延長線上にはない、非連続な成長を目指します。

ソニー損害保険株式会社

ソニー損害保険は、テレマティクス技術(自動車などの移動体に通信システムを組み合わせたサービス)を活用し、新しいタイプの自動車保険を開発しました。その代表が「GOOD DRIVE」です。この保険は、スマートフォンアプリを通じて運転速度や急ブレーキ・急ハンドルなどの運転特性を計測・スコアリングし、運転スコアが高いドライバーほど保険料が安くなるという仕組みです。これは、従来のリスク区分(年齢や車種など)に「運転挙動」という新たな要素を加えた画期的なサービスであり、安全運転を促進するという社会的な価値も生み出しています。データを活用して新たな保険商品を開発し、新規事業として成功させた好例です。

参照:ソニー損害保険株式会社 公式サイト

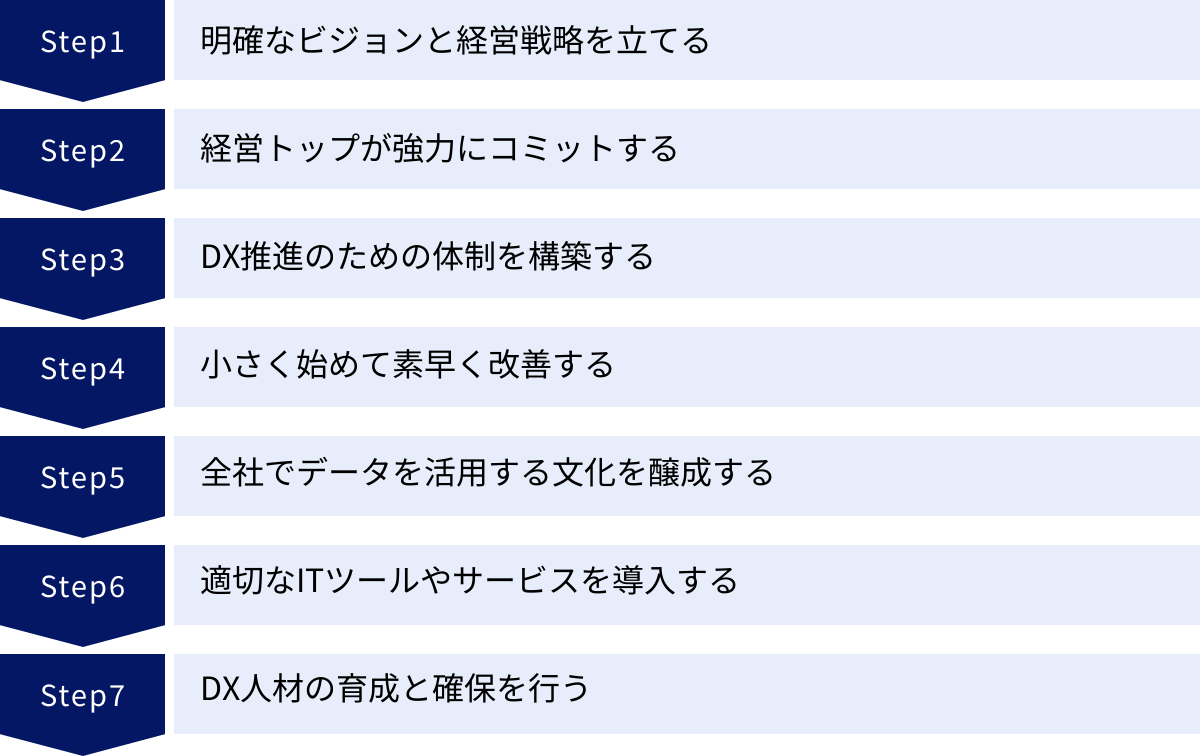

DXを成功に導くための7つのポイント

DXは、多くの企業にとって大きなチャレンジです。先進企業の成功事例を参考にしつつも、自社に合った形で推進するためには、押さえるべき共通の要点があります。ここでは、DXを成功に導くための7つの重要なポイントを解説します。

① 明確なビジョンと経営戦略を立てる

最も重要なのは、「DXによって何を成し遂げたいのか」という明確なビジョンを打ち立てることです。DXはITツールを導入することが目的ではありません。「3年後に顧客体験をこう変える」「新しいサービスで市場シェアを10%獲得する」といった、具体的で魅力的な未来像を描き、それを全社的な経営戦略の中心に据える必要があります。このビジョンが、DX推進の羅針盤となり、関係者のベクトルを合わせ、困難な変革を乗り越える原動力となります。

② 経営トップが強力にコミットする

DXは、部門最適の改善活動とは異なり、既存の業務プロセスや組織構造の変革を伴うため、現場レベルの抵抗や部門間の対立が生じやすいものです。こうした障壁を乗り越えるためには、経営トップ自らがDXの「旗振り役」となり、その重要性を繰り返し社内に発信し、変革を断行する強い意志を示すことが不可欠です。予算配分や権限移譲など、具体的なリソースを投入し、本気度を示すことで、初めて全社的な協力体制が生まれます。

③ DX推進のための体制を構築する

DXを推進するためには、それを担う専門的な組織体制が必要です。多くの企業では、CDO(Chief Digital Officer)やCDXO(Chief Digital Transformation Officer)といった責任者を設置し、その下に事業部門、IT部門、人事部門などからメンバーを集めた全社横断的な専門部署を立ち上げています。重要なのは、IT部門だけに任せるのではなく、ビジネスの現場をよく知る事業部門のメンバーを巻き込み、一体となって課題解決に取り組む体制を築くことです。

④ 小さく始めて素早く改善する

壮大なDX構想を掲げても、最初から大規模なシステム開発に着手するのはリスクが高いやり方です。市場や技術の変化が速い現代においては、特定の課題に絞って小規模な実証実験(PoC: Proof of Concept)から始め、効果を検証しながら素早く改善を繰り返す「アジャイル」なアプローチが有効です。スモールスタートで小さな成功体験を積み重ねることが、関係者のモチベーションを高め、より大きな変革への推進力となります。

⑤ 全社でデータを活用する文化を醸成する

DXの核心はデータ活用にあります。しかし、データが一部の専門部署や経営層だけで使われているうちは、真のDXは実現しません。全社員が日々の業務において、経験や勘だけでなく、データに基づいた意思決定を行えるような文化を醸成することが重要です。そのためには、データ分析基盤(DWH、BIツールなど)を整備するとともに、従業員のデータリテラシーを高めるための教育や研修に投資する必要があります。

⑥ 適切なITツールやサービスを導入する

DXを支えるのは、AI、IoT、クラウドといったデジタル技術です。自社のビジョンや解決したい課題に応じて、最適なITツールやクラウドサービスを選定し、戦略的に導入することが求められます。すべてを自社で開発する「内製化」にこだわらず、外部の優れたSaaS(Software as a Service)や専門ベンダーの知見を積極的に活用することも、スピード感を持ってDXを推進する上で賢明な選択です。

⑦ DX人材の育成と確保を行う

DXを実際に推進するのは「人」です。しかし、デジタル技術とビジネスの両方に精通したDX人材は、社会全体で不足しており、獲得競争が激化しています。外部からの採用だけに頼るのではなく、社内の既存人材を再教育する「リスキリング」に力を入れ、自社でDX人材を育成していく視点が不可欠です。従業員に新たなスキルを学ぶ機会を提供し、挑戦を奨励する制度や文化を作ることが、持続的なDX推進の基盤となります。

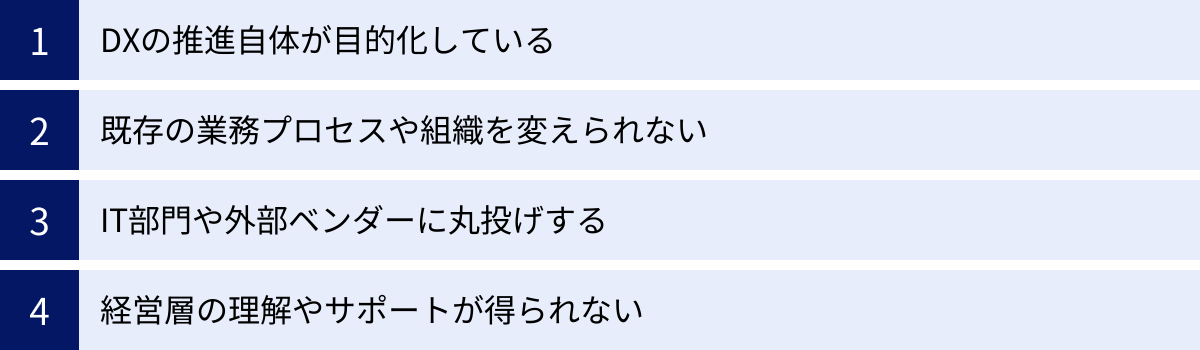

DX推進でよくある失敗パターン

華やかな成功事例の裏には、その何倍もの失敗事例が存在します。DXは一筋縄ではいかない難しい取り組みであり、多くの企業が同じような落とし穴にはまっています。ここでは、DX推進でよく見られる典型的な失敗パターンを3つ紹介します。これらのパターンを事前に知っておくことで、自社の取り組みが同じ轍を踏むのを避けられるでしょう。

DXの推進自体が目的化している

最も多い失敗パターンが、「何のためにDXを行うのか」という本来の目的を見失い、デジタル技術の導入そのものが目的化してしまうケースです。「競合他社がAIを導入したから、うちも導入しなければ」「DXという言葉が流行っているから、何かやらなければ」といった動機で始めると、高価なITツールを導入したものの、全く活用されずに終わってしまうことになりかねません。

このような失敗を避けるためには、常に「この取り組みは、どの経営課題を解決するのか」「顧客にどのような新しい価値を提供するのか」という問いに立ち返ることが重要です。DXはあくまで手段であり、目的は事業の成長や競争力強化にあるという原則を、経営層から現場まで全員が共有する必要があります。

既存の業務プロセスや組織を変えられない

DXは、単なるツールの導入ではなく「トランスフォーメーション(変革)」です。しかし、多くの企業では、新しいデジタルツールを導入しても、長年慣れ親しんだ業務プロセスや、縦割りでサイロ化した組織構造を変えることができず、DXの効果を十分に発揮できないケースが見られます。

例えば、コミュニケーションツールとしてチャットを導入したにもかかわらず、重要な連絡は依然としてメールや会議で行われたり、情報共有のために導入したシステムが部門ごとに分断されていてデータ連携ができなかったりする、といった状況です。こうした「部分最適の壁」や「変化への抵抗」を乗り越えなければ、DXは中途半端な結果に終わってしまいます。経営トップが強いリーダーシップを発揮し、時には痛みを伴う組織や業務プロセスの改革を断行する覚悟が求められます。

IT部門や外部ベンダーに丸投げする

DXは全社的な取り組みであるにもかかわらず、「デジタルのことはよくわからないから」と、経営層や事業部門が当事者意識を持たず、情報システム部門や外部のコンサルティング会社、システム開発ベンダーに任せきりにしてしまうのも、典型的な失敗パターンです。

IT部門や外部ベンダーは、技術的な知見は豊富ですが、ビジネスの現場で起きている課題や顧客のニーズを深く理解しているわけではありません。彼らだけでDXを進めると、現場の実態にそぐわないシステムが出来上がってしまったり、ビジネス上の成果に繋がらなかったりするリスクが高まります。DXの主役はあくまでビジネスサイドです。事業部門が主体となって課題を設定し、IT部門や外部パートナーと二人三脚で解決策を共創していく体制を築くことが成功の鍵です。

経営層の理解やサポートが得られない

現場のミドル層や若手社員がDXの重要性を認識し、ボトムアップで変革を試みようとしても、経営層の理解やサポートが得られずに頓挫してしまうケースも少なくありません。DXには、既存システムの刷新や人材育成、新しいツールへの投資など、短期的なコストやリスクが伴います。

経営層がDXの戦略的な重要性を理解せず、短期的な利益ばかりを追求していると、必要な投資判断が遅れたり、部門間の調整が進まなかったりして、変革の芽は摘まれてしまいます。DXを成功させるには、現場の熱意だけでなく、経営層が長期的な視点を持ち、DX推進に必要な予算、人材、権限といったリソースを継続的に提供し、全社的な取り組みとして強力に後押しする姿勢が不可欠です。

DX推進に活用できる主な補助金

DXの推進には、システム導入や人材育成などに相応のコストがかかります。特に中小企業にとっては、その投資が大きな負担となる場合も少なくありません。こうした企業のDX推進を後押しするため、国や地方自治体は様々な補助金制度を用意しています。ここでは、代表的な3つの補助金について、その概要を紹介します。

※補助金の公募要領や対象経費、補助率などの詳細は、年度や公募回によって変更される可能性があります。申請を検討する際は、必ず各補助金の公式サイトで最新の情報を確認してください。

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化や売上アップをサポートする制度です。DXの第一歩として、バックオフィス業務の効率化や、インボイス制度への対応などを検討している企業にとって、非常に活用しやすい補助金です。

- 目的: 業務効率化、データ活用、セキュリティ対策、インボイス制度対応など。

- 対象経費: ソフトウェア購入費、クラウドサービスの利用料(最大2年分)、導入関連費(コンサルティング、研修など)。

- ポイント: 複数の申請枠(通常枠、インボイス枠など)があり、目的や導入するITツールの種類によって選択します。特にインボイス制度に対応した会計ソフトや受発注ソフト、決済ソフトなどの導入を支援する枠が設けられているのが特徴です。

参照:IT導入補助金2024 公式サイト

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

通称「ものづくり補助金」として知られるこの制度は、中小企業・小規模事業者等が行う革新的な製品・サービスの開発や、生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援するものです。DXに関連する大規模なシステム開発や、スマートファクトリー化のためのIoT機器・ロボット導入などが対象となり得ます。

- 目的: 生産性向上に資する革新的な製品・サービス開発、または生産プロセス・サービス提供方法の改善。

- 対象経費: 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、クラウドサービス利用費など。

- ポイント: 申請枠が複数(省力化(オーダーメイド)枠、製品・サービス高付加価値化枠など)に分かれており、事業計画の革新性や実現可能性などが厳しく審査されます。DXを通じて、既存事業の生産性を抜本的に向上させたい場合に適しています。

参照:ものづくり補助金総合サイト

事業再構築補助金

事業再構築補助金は、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等が新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、または事業再編といった思い切った事業再構築に挑戦する際の経費を支援する制度です。DXを核として、ビジネスモデルそのものを大きく変革しようとする場合に活用が期待できます。

- 目的: 思い切った事業再構築による日本経済の構造転換の促進。

- 対象経費: 建物費(改修費など)、機械装置・システム構築費、広告宣伝・販売促進費など、事業拡大に繋がる経費を幅広く支援。

- ポイント: 補助金額が大きく、大規模な投資を伴うプロジェクトに適しています。DXを活用して既存事業から脱却し、新たな市場に打って出るような、大胆な変革を計画している企業向けの補助金です。

参照:事業再構築補助金 公式サイト

| 補助金名称 | IT導入補助金 | ものづくり補助金 | 事業再構築補助金 |

|---|---|---|---|

| 主な目的 | ITツール導入による業務効率化、インボイス制度対応など | 革新的な製品・サービス開発、生産プロセス改善 | 新分野展開、事業転換、業種転換等の事業再構築 |

| 主な対象者 | 中小企業・小規模事業者等 | 中小企業・小規模事業者等 | 中小企業等 |

| 主な対象経費 | ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連費など | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費など | 建物費、機械装置・システム構築費、広告宣伝・販売促進費など |

| 特徴 | 比較的導入しやすいITツールが対象。DXの初期段階で活用しやすい。 | 大規模な設備投資やシステム開発を伴うDXに活用しやすい。 | DXを核としたビジネスモデルの大きな転換を計画する場合に有効。 |

まとめ

本記事では、DXの基本的な定義から、その推進が求められる背景、そして業界別・目的別の多岐にわたる成功事例、さらには成功のポイントや失敗パターン、活用できる補助金に至るまで、DXに関する情報を網羅的に解説してきました。

改めて強調したいのは、DXとは単なるIT化やデジタルツールの導入ではなく、企業の未来を左右する極めて重要な「経営戦略」そのものであるということです。「2025年の崖」に象徴されるレガシーシステムの問題、変化の激しいビジネス環境、そして少子高齢化による労働力不足といった、日本企業が直面する待ったなしの課題を乗り越えるための鍵は、DXの推進にあります。

今回ご紹介した数々の成功事例に共通しているのは、いずれの企業も「DXによって何を実現したいのか」という明確なビジョンを持ち、経営トップの強力なリーダーシップのもと、全社一丸となって変革に取り組んでいる点です。そして、その根幹には、顧客への提供価値を最大化しようとする姿勢や、データに基づいた意思決定を徹底する文化が根付いています。

これからDXに取り組む、あるいは現在推進中であるものの課題に直面している企業様におかれましては、まずは「DXの目的化」や「IT部門への丸投げ」といった失敗パターンに陥っていないかを確認し、成功のための7つのポイントを参考に自社の戦略や体制を見直してみてはいかがでしょうか。

DXへの道のりは決して平坦ではありませんが、小さく始めて素早く改善を繰り返すアジャイルなアプローチを取り入れ、補助金制度なども賢く活用しながら、着実に一歩ずつ前進していくことが重要です。この記事が、皆様のDX推進の一助となり、新たな価値創造への挑戦を後押しできれば幸いです。