現代のビジネス環境は、デジタル技術の急速な進化や市場のグローバル化、消費者ニーズの多様化など、かつてないほどの速さで変化し続けています。このような不確実性の高い時代において、企業が持続的に成長し、競争優位性を維持するためには、旧来のビジネスモデルや業務プロセスからの脱却が不可欠です。その鍵を握るのが、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。

DXは、単に新しいITツールを導入することではありません。デジタル技術を駆使して、製品やサービス、ビジネスモデル、さらには組織文化や働き方そのものを根本から変革し、新たな価値を創造する取り組みを指します。多くの企業がDXの重要性を認識し、その推進に乗り出していますが、その目的や具体的な進め方が分からず、試行錯誤を繰り返しているケースも少なくありません。

この記事では、DXという言葉の正確な定義から、なぜ今DXが必要とされているのかという時代的背景、そして企業がDXを推進することで得られる具体的なメリットと、乗り越えるべきデメリットや注意点について、網羅的に解説します。さらに、DXを成功に導くための重要なポイントや、推進に役立つ具体的なツールまで、幅広くご紹介します。

本記事を通じて、DXの本質を深く理解し、自社の課題解決と未来の成長に向けた第一歩を踏み出すための羅針盤としてご活用ください。

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義されています。これは、経済産業省が公表している「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」に示されている定義です。

参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」

この定義の重要なポイントは、DXが単なる「デジタル技術の導入」に留まらない点です。最終的な目的は、「競争上の優位性を確立すること」であり、その手段としてデータとデジタル技術を活用します。そして、変革の対象は製品やサービスだけでなく、業務プロセス、組織、企業文化といった、企業活動のあらゆる側面に及びます。

例えば、ある製造業の企業が、これまで勘と経験に頼っていた部品の交換時期を、センサー(IoT)を取り付けて収集した稼働データに基づいて予測するように変更したとします。これは、データとデジタル技術の活用です。しかし、DXはここで終わりません。さらに、このデータを活用して「壊れる前に知らせて交換する」という予防保全サービスを顧客に提供し、新たな収益源を確立する。あるいは、製品の稼働データを分析し、次世代製品の設計にフィードバックして、より壊れにくい製品を開発する。このように、ビジネスモデルそのものを変革し、新たな価値を創造して競争力を高めることこそが、DXの本質的なゴールです。

多くの企業が直面する課題は、この「トランスフォーメーション(変革)」に至らず、既存業務の効率化という部分的な改善に留まってしまうことです。DXを成功させるためには、その本質的な意味を正しく理解し、全社的な視点で変革に取り組む姿勢が求められます。

IT化やデジタライゼーションとの違い

DXという言葉を理解する上で、しばしば混同されがちな「IT化」「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」との違いを明確にしておくことが非常に重要です。これらの概念はDXに至るまでのステップとして捉えることができ、それぞれ異なる段階と目的を持っています。

| 用語 | 目的 | 具体例 | 段階 |

|---|---|---|---|

| IT化 | 既存業務の効率化・省力化(アナログ業務のデジタルへの置き換え) | ・紙の書類をWordやExcelで作成する ・FAXでのやり取りをメールに切り替える ・手作業の給与計算を会計ソフトで行う |

部分的な改善 |

| デジタイゼーション | アナログ情報をデジタルデータに変換すること | ・紙の契約書をスキャンしてPDF化する ・会議の音声を録音して音声データにする ・手書きのアンケートをデータ入力する |

データの形式変換 |

| デジタライゼーション | 特定の業務プロセス全体をデジタル化して効率化・高度化すること | ・稟議申請を紙からワークフローシステムに移行する ・顧客管理をExcelからCRMシステムに移行する ・マーケティング活動をMAツールで自動化する |

プロセスの変革 |

| DX | デジタル技術を前提にビジネスモデルや組織全体を変革し、新たな価値を創造する | ・製造業が製品にセンサーを付け、稼働データから予防保全サービスを提供する ・小売業がECと実店舗の顧客データを統合し、パーソナライズされた購買体験を提供する |

全社的な変革 |

IT化(Information Technology-ization)

IT化は、1990年代後半から2000年代にかけて広く使われた言葉で、主に既存の業務プロセスにITツールを導入し、効率化や省力化を図ることを指します。アナログで行っていた作業をデジタルに「置き換える」というニュアンスが強く、業務のやり方そのものは大きく変わりません。 例えば、手紙をメールに、手書きの報告書をWordファイルに、といった変化がこれにあたります。目的はあくまで「今ある業務を楽にする」ことであり、ビジネスモデルの変革までは含みません。

デジタイゼーション(Digitization)

デジタイゼーションは、より狭い意味で、アナログな情報をデジタル形式のデータに変換するプロセスそのものを指します。「Digit」が語源であることからも分かるように、「デジタル化」の最も基本的なステップです。紙の書類をスキャナーで読み取ってPDFファイルにすることや、フィルム写真をデジタルカメラで撮影した画像データにすることなどが典型例です。この段階では、単に情報がデータ化されただけであり、そのデータがどのように活用されるかは問われません。DXの基盤となるデータを生成するための、いわば「準備段階」と言えるでしょう。

デジタライゼーション(Digitalization)

デジタライゼーションは、デジタイゼーションによって得られたデジタルデータを活用し、特定の業務プロセスやワークフロー全体をデジタル化して変革することを意味します。IT化よりも一歩進んだ概念で、単なる置き換えではなく、プロセスの在り方そのものを見直します。例えば、紙とハンコで行っていた稟議プロセスを、電子承認が可能なワークフローシステムに移行することがこれにあたります。これにより、申請から承認までの時間が大幅に短縮され、進捗状況も可視化されるなど、業務の質そのものが向上します。顧客管理をExcelからCRM(顧客関係管理)システムに移行し、組織全体で顧客情報を共有・活用するのもデジタライゼーションの一例です。

DX(Digital Transformation)

そしてDXは、これらのデジタイゼーションやデジタライゼーションを手段として活用し、企業活動の全体、すなわちビジネスモデル、組織文化、顧客体験などを根本から変革することを目指します。デジタライゼーションが「プロセスの変革」であるのに対し、DXは「ビジネスや組織の変革」という、より広範で戦略的な概念です。デジタル技術の活用を前提として、これまでにない新しい価値を顧客や社会に提供し、競争上の優位性を確立することが最終目標となります。

このように、「IT化・デジタイゼーション → デジタライゼーション → DX」という流れで理解すると、それぞれの位置づけが明確になります。多くの企業がDXを目指す中で、実際にはデジタライゼーションの段階に留まっていることも少なくありません。自社の取り組みがどの段階にあるのかを客観的に把握し、最終的なゴールである「トランスフォーメーション(変革)」を見失わないことが、DX推進の鍵となります。

なぜ今、DXの推進が必要なのか

多くの企業がDXの重要性を認識し、その推進に力を入れている背景には、避けては通れないいくつかの社会構造の変化やビジネス環境の課題が存在します。ここでは、なぜ「今」DXの推進が急務とされているのか、その主要な4つの理由を詳しく解説します。

① 深刻化する「2025年の崖」問題

DX推進の必要性が叫ばれるようになった直接的なきっかけの一つが、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で警鐘を鳴らした「2025年の崖」という問題です。

参照:経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」

これは、多くの日本企業が抱える複雑化・老朽化・ブラックボックス化した既存の基幹システム(レガシーシステム)が、2025年以降、企業の競争力を著しく低下させ、大きな経済的損失をもたらすというシナリオを指します。具体的には、以下のような問題が指摘されています。

- 技術的負債の増大: 長年の継ぎ足し開発により、システムが極度に複雑化・肥大化。全体像を把握できる技術者が社内外に存在せず、改修や新技術との連携が困難になっている状態。

- 維持管理費の高騰: レガシーシステムの維持・保守にIT予算の大部分(レポートでは9割以上になる可能性を指摘)が割かれ、新しいデジタル技術への投資(戦略的IT投資)に資金を回せなくなる。

- IT人材の引退とノウハウの喪失: これらのレガシーシステムを開発・運用してきたベテランIT人材が2025年前後に一斉に定年退職を迎えることで、システムの仕様やノウハウが完全に失われ、ブラックボックス化がさらに深刻化する。

- セキュリティリスクの増大: 古い技術基盤で構築されているため、最新のサイバー攻撃に対する脆弱性が高まり、情報漏洩などの重大なインシデントを引き起こすリスクが増大する。

- データ活用の障壁: 各事業部門でシステムがサイロ化(孤立)しており、全社横断的なデータ収集や分析が困難。これにより、データに基づいた迅速な経営判断ができなくなる。

これらの問題が解決されない場合、DXが実現できないだけでなく、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があると予測されています。この「2025年の崖」を乗り越え、持続的な成長を実現するためには、レガシーシステムから脱却し、柔軟で拡張性の高い新しいITシステムへと刷新することが急務であり、それがDX推進の大きな動機付けとなっています。

② 消費者ニーズや市場の急速な変化

現代の消費者は、スマートフォンの普及やSNSの浸透により、購買行動や価値観が大きく変化しました。欲しい情報があればすぐに検索し、商品の評判をSNSやレビューサイトで比較検討し、オンラインで手軽に購入する。このようなデジタルを前提とした行動が当たり前になっています。

この変化に対応し、企業は顧客との接点を多様化させ、一人ひとりに最適化された体験(CX:カスタマーエクスペリエンス)を提供する必要に迫られています。

- 所有から利用へ(サブスクリプションモデルの台頭): 音楽や映像の配信サービスに代表されるように、モノを「所有」するのではなく、必要な時に必要なだけ「利用」するサブスクリプションモデルが多くの業界に広がっています。企業は、売り切り型のビジネスから、顧客と継続的な関係を築き、LTV(顧客生涯価値)を最大化するモデルへの転換を求められています。

- パーソナライゼーションの重要性: 顧客の購買履歴や行動データを分析し、個々の興味関心に合わせた商品や情報を推薦する「パーソナライゼーション」が、顧客満足度を高める上で不可欠となっています。

- OMO(Online Merges with Offline)の進展: ECサイト(オンライン)と実店舗(オフライン)の垣根をなくし、顧客データを統合してシームレスな購買体験を提供するOMOの考え方が重要視されています。例えば、オンラインで注文した商品を店舗で受け取ったり、店舗で見た商品を後からオンラインで購入したりといった利便性の高いサービスが求められています。

こうした市場の変化は非常に速く、従来のビジネスモデルやマーケティング手法のままでは対応が追いつきません。DXを推進し、顧客データをリアルタイムで収集・分析し、迅速にサービスや製品に反映させるアジリティ(俊敏性)を持つことが、市場での生き残りをかけた必須条件となっています。

③ 働き方の多様化への対応

新型コロナウイルスのパンデミックは、期せずして日本の働き方を大きく変えるきっかけとなりました。多くの企業でリモートワーク(テレワーク)が導入され、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方が現実のものとなりました。

この流れは一過性のものではなく、従業員のワークライフバランスを重視する価値観の変化とも相まって、今後も定着していくと考えられます。企業は、多様な働き方を許容し、従業員が最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を整備することが、優秀な人材を確保し、定着させる上で極めて重要になります。

DXは、この働き方の多様化を支える基盤となります。

- リモートワーク環境の整備: クラウドベースの業務アプリケーション、Web会議システム、ビジネスチャットツールなどを導入することで、従業員はオフィスにいるのと同様に業務を遂行できます。

- ペーパーレス化の推進: 契約書や請求書、稟議書などを電子化することで、紙の書類を扱うために出社する必要がなくなります。印刷コストや保管スペースの削減にも繋がります。

- 業務プロセスの可視化と標準化: 属人的だった業務をデジタルツール上で標準化することで、誰がどこで作業しても品質が保たれるようになり、業務の引き継ぎもスムーズになります。

多様な働き方に対応できる企業は、従業員満足度が高まり、生産性の向上や離職率の低下といった効果も期待できます。 DXは、単なる業務効率化だけでなく、企業の「働き方改革」を実現するための強力な推進力となるのです。

④ 労働人口の減少と人手不足

日本は、少子高齢化の進展により、深刻な労働人口の減少という構造的な課題に直面しています。総務省の労働力調査によると、生産年齢人口(15~64歳)は長期的に減少傾向にあり、多くの産業で人手不足が常態化しています。

参照:総務省統計局「労働力調査」

この状況下で企業が成長を続けるためには、限られた人材でこれまで以上の成果を上げる、すなわち「一人あたりの生産性を向上させる」ことが不可欠です。そこでDXが重要な役割を果たします。

- 定型業務の自動化: RPA(Robotic Process Automation)ツールを使えば、データ入力や伝票処理、定型メールの送信といった単純な繰り返し作業をロボットに任せることができます。これにより、従業員はより付加価値の高い創造的な業務に集中できます。

- 省人化・省力化の実現: AIやIoTを活用することで、これまで人手に頼っていた検品作業や設備の監視、需要予測などを自動化・高度化できます。これにより、少ない人員でも高品質なサービスや製品を提供することが可能になります。

- ナレッジの共有と継承: ベテラン従業員の持つ知識やノウハウをデジタルデータとして蓄積・共有する仕組み(ナレッジマネジメントシステムなど)を構築することで、人材の引退や離職による技術の喪失を防ぎ、若手へのスムーズな技能継承を促進します。

人手不足は、もはや一時的な問題ではなく、日本企業が恒久的に向き合わなければならない課題です。DXを通じて業務の自動化や効率化を徹底的に進めることは、人手不足を補い、企業の持続可能性を高めるための最も有効な手段の一つと言えるでしょう。

企業がDXを推進する7つのメリット

DXの推進は、企業に多岐にわたる恩恵をもたらします。それは単なる業務の効率化に留まらず、新たな価値創造や競争力の強化、さらには従業員の働きがい向上にまで及びます。ここでは、企業がDXを推進することで得られる7つの主要なメリットについて、具体的なシナリオを交えながら詳しく解説します。

① 生産性の向上と業務の効率化

これはDXがもたらす最も直接的で分かりやすいメリットです。デジタル技術を活用して既存の業務プロセスを見直し、自動化・効率化することで、企業全体の生産性を大幅に向上させます。

具体例:

- 定型業務の自動化(RPAの活用): 経理部門で毎日行われている請求書のデータ入力や売上レポートの作成といった定型業務にRPA(Robotic Process Automation)を導入します。これまで担当者が数時間かけて手作業で行っていた業務をソフトウェアロボットが代行することで、作業時間をほぼゼロに削減できます。これにより、担当者は浮いた時間を請求内容の分析や資金繰りの改善といった、より戦略的な業務に充てられるようになります。

- ペーパーレス化の推進: 契約書、請求書、稟議書など、社内のあらゆる書類を電子化し、クラウド上で管理・承認できるワークフローシステムを導入します。これにより、書類の印刷、押印、郵送、ファイリングといった一連の作業が不要になります。承認プロセスが迅速化されるだけでなく、印刷代や郵送費、書類の保管スペースといった物理的なコストも大幅に削減できます。また、必要な書類をいつでもどこでも検索・閲覧できるため、情報アクセスの効率も格段に向上します。

- 情報共有の円滑化: 全社的なコミュニケーションツール(ビジネスチャットなど)やクラウドストレージを導入し、部門の垣根を越えた情報共有を促進します。これまでメールや会議で断片的に共有されていた情報が一元化され、リアルタイムでの連携が可能になります。これにより、部門間の連携ミスや情報の伝達漏れが減少し、プロジェクトの進行スピードが向上します。

重要なのは、単にツールを導入するだけでなく、業務フローそのものを見直すことです。非効率なアナログ業務をそのままデジタルに置き換えるだけでは、効果は限定的です。DXの視点で「この業務は本当に必要なのか」「もっと効率的なやり方はないか」と問い直し、プロセス全体を最適化することで、生産性の飛躍的な向上が実現します。

② 新しいビジネスモデルやサービスの創出

DXの真価は、既存業務の効率化に留まらず、デジタル技術を駆使してこれまでにない新しいビジネスモデルやサービスを生み出す点にあります。企業が持つデータや技術を新たな視点で組み合わせることで、新たな収益源を確立し、市場での競争優位性を築きます。

具体例:

- 製造業における「モノ売り」から「コト売り」への転換: ある建設機械メーカーが、自社の製品にIoTセンサーと通信機能を搭載します。これにより、各機械の稼働状況、燃料消費量、部品の消耗度といったデータをリアルタイムで収集・分析できるようになります。このデータを活用し、顧客に対して「機械が故障する前にメンテナンスを提案する」予防保全サービスや、「最適な稼働計画を提案する」コンサルティングサービスといった、製品(モノ)に付随するサービス(コト)を提供します。これにより、同社は単なる機械の販売だけでなく、継続的なサービス収益を得るビジネスモデルへと転換できます。

- 小売業におけるデータ駆動型のサービス開発: あるアパレル企業が、ECサイトの購買データ、実店舗のPOSデータ、顧客アプリの行動データを統合的に分析する基盤を構築します。このデータを分析することで、「特定の商品を購入した顧客は、次にどのような商品を求める傾向があるか」といったインサイトを得られます。この知見を基に、個々の顧客に最適化された商品を推薦するパーソナライズド・レコメンデーション機能や、個人の好みに合わせたスタイリングを提案するオンラインサービスなどを開発し、顧客一人ひとりにとっての価値(CX)を高めることができます。

このように、DXは企業が持つアセット(資産)をデジタルデータとして捉え直し、それを核とした新しい価値創造を可能にします。既存事業の枠にとらわれない柔軟な発想が、ビジネスの新たな可能性を切り拓きます。

③ 企業全体の競争力強化

生産性の向上や新規ビジネスの創出といった個別のメリットは、最終的に企業全体の競争力強化へと繋がります。DXを推進する企業は、市場の変化に対して迅速かつ的確に対応できるアジリティ(俊敏性)を身につけることができます。

- 市場変化への迅速な対応: デジタルツールを活用することで、顧客のニーズや競合の動向に関するデータをリアルタイムで収集・分析できます。これにより、市場の小さな変化の兆候をいち早く察知し、製品開発やマーケティング戦略に迅速に反映させることが可能です。変化の激しい現代市場において、このスピード感は大きな武器となります。

- データ駆動型経営への移行: 従来の勘や経験に頼った意思決定から、客観的なデータに基づいたデータ駆動型(データドリブン)の意思決定へと移行できます。どの製品に注力すべきか、どの市場に投資すべきかといった重要な経営判断を、精度の高いデータ分析に基づいて行うことで、失敗のリスクを低減し、投資対効果を最大化します。

- グローバル市場での競争: デジタルプラットフォームを活用すれば、地理的な制約を超えて世界中の顧客にアプローチできます。多言語対応のECサイトやデジタルマーケティングを駆使することで、これまで参入が難しかった海外市場への展開も可能になり、ビジネスの規模を大きく拡大するチャンスが生まれます。

DXに取り組む企業とそうでない企業とでは、この「変化への対応力」において大きな差が生まれます。DXは、企業が未来の不確実性を乗り越え、持続的に成長していくための基盤となるのです。

④ 顧客満足度(CX)の向上

現代のビジネスにおいて、顧客にいかに良い体験を提供できるかというCX(カスタマーエクスペリエンス)の視点は極めて重要です。DXは、顧客接点のあらゆる場面でCXを向上させるための強力な手段となります。

具体例:

- パーソナライズされたコミュニケーション: CRM(顧客関係管理)やMA(マーケティングオートメーション)ツールを活用し、顧客一人ひとりの購買履歴やWebサイトでの行動履歴に基づいて、最適なタイミングで最適な情報(新商品の案内、セール情報、関連コンテンツなど)を提供します。画一的なアプローチではなく、「自分のことを理解してくれている」と感じさせるコミュニケーションが、顧客のロイヤルティを高めます。

- シームレスな購買体験の提供: ECサイト、実店舗、スマートフォンアプリなど、複数のチャネルを連携させ、顧客がどのチャネルを利用しても一貫性のあるサービスを受けられるようにします(オムニチャネル)。例えば、アプリで在庫を確認して店舗で取り置きを依頼したり、店舗で見た商品を後からECサイトで購入したりといった、顧客の都合に合わせた柔軟な購買体験を提供します。

- カスタマーサポートの高度化: FAQサイトを充実させるとともに、AIチャットボットを導入することで、24時間365日、顧客からの簡単な問い合わせに自動で対応できる体制を構築します。これにより、顧客は待ち時間なく疑問を解決できます。より複雑な問い合わせについては、有人チャットや電話にスムーズに引き継ぎ、顧客情報を連携させることで、たらい回しを防ぎ、質の高いサポートを実現します。

優れたCXは、顧客満足度を高めるだけでなく、リピート購入や口コミによる新規顧客の獲得にも繋がり、企業の収益に直接的に貢献します。

⑤ 働き方改革の実現と従業員満足度の向上

DXは顧客だけでなく、働く従業員(EX:エンプロイーエクスペリエンス)にも大きなメリットをもたらします。魅力的な労働環境は、優秀な人材の獲得と定着に不可欠です。

- 柔軟な働き方の実現: クラウドサービスやコミュニケーションツールを整備することで、リモートワークやフレックスタイムといった多様な働き方が可能になります。従業員は通勤時間の削減や育児・介護との両立がしやすくなり、ワークライフバランスが向上します。

- 創造的な業務への集中: RPAやAIによって単純な手作業や定型業務から解放されることで、従業員は本来注力すべき企画立案や課題解決、顧客との対話といった、より付加価値の高い創造的な業務に時間とエネルギーを割くことができます。これは、仕事へのやりがいやモチベーションの向上に直結します。

- スキルアップとキャリア開発: DX推進の過程で、従業員は新しいデジタルツールやデータ分析のスキルを身につける機会を得ます。企業がリスキリング(学び直し)の機会を積極的に提供することで、従業員の市場価値が高まり、キャリア開発にも繋がります。

従業員満足度の向上は、離職率の低下や生産性の向上に繋がり、結果として企業全体の成長を支える力となります。DXは、企業の「人」に関する課題を解決する上でも重要な役割を担うのです。

⑥ 事業継続計画(BCP)の強化

BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)とは、自然災害、パンデミック、サイバー攻撃といった予期せぬ緊急事態が発生した際に、中核となる事業を中断させず、あるいは中断しても可能な限り短い時間で復旧させるための方針や手順をまとめた計画のことです。DXの推進は、このBCPを強化する上で非常に有効です。

- データの保護とバックアップ: 企業の重要なデータを自社のサーバーだけでなく、堅牢なセキュリティ対策が施されたクラウド上に保管することで、地震や火災などでオフィスが被災した場合でも、データを損失するリスクを大幅に低減できます。データが安全に保たれていれば、事業の復旧も迅速に行えます。

- 場所にとらわれない事業運営: リモートワーク環境が整備されていれば、パンデミックによる出社制限や、交通機関の麻痺といった事態が発生しても、従業員は自宅などから業務を継続できます。これにより、事業の停止を最小限に抑えることが可能です。

- サプライチェーンの可視化: サプライチェーン管理システムを導入し、部品の調達から製品の配送までの流れをデジタルで可視化しておけば、特定の供給元で問題が発生した際に、影響範囲を即座に特定し、代替ルートを迅速に確保するといった対応が可能になります。

DXによって構築された強靭な事業基盤は、平時における効率化だけでなく、有事の際のリスク耐性を高め、企業の存続を確かなものにします。

⑦ データに基づいた迅速な意思決定

前述の通り、DXは従来の勘と経験(KKD)に頼った経営から、客観的なデータに基づいて判断を下すデータ駆動型経営への転換を促進します。

- 経営状況のリアルタイムな可視化: BI(ビジネスインテリジェンス)ツールを導入し、販売データ、財務データ、顧客データなどを統合してダッシュボード上に可視化します。これにより、経営層は常に最新の業績を正確に把握し、問題の兆候を早期に発見できます。

- 精度の高い需要予測: 過去の販売データや市場のトレンド、天候データなどをAIに学習させることで、将来の需要を高い精度で予測できます。これにより、過剰在庫や品切れのリスクを減らし、生産計画や仕入れを最適化できます。

- マーケティング施策の効果測定: デジタルマーケティングでは、広告の表示回数やクリック率、コンバージョン率といった効果を正確に測定できます。データに基づいて効果の高い施策に予算を集中させ、効果の低い施策は改善または中止するといった、合理的な判断を迅速に行えます。

データという客観的な羅針盤を持つことで、企業は変化の激しい航海(ビジネス)においても、迷うことなく正しい針路を選択し、スピーディに舵を切ることができるようになります。迅速かつ的確な意思決定の積み重ねが、他社との競争における大きな優位性となるのです。

DX推進における5つのデメリット・注意点

DXが企業に多くのメリットをもたらす一方で、その推進プロセスにはいくつかの障壁や課題が存在します。これらのデメリットや注意点を事前に理解し、対策を講じておくことが、DXを成功に導くためには不可欠です。ここでは、多くの企業が直面する5つの主要な課題について、その背景と対策を解説します。

① 導入や運用にコストがかかる

DXの推進には、相応の投資が必要です。特に、これまでデジタル化に十分な投資を行ってこなかった企業にとっては、初期コストが大きな負担となる場合があります。

- 初期導入コスト:

- ハードウェア・ソフトウェア費用: 新しいサーバーやPCの購入、SaaS(Software as a Service)の導入費用、業務システムを独自に開発する場合の開発費など。

- コンサルティング費用: DXの戦略策定や実行支援を外部の専門家に依頼する場合の費用。何から手をつけて良いか分からない企業にとっては有効な投資ですが、高額になることもあります。

- 導入支援・教育費用: 新しいツールやシステムを導入する際のセットアップ作業や、従業員へのトレーニングにかかる費用。

- 運用・保守コスト:

- ライセンス費用: SaaSやソフトウェアの月額・年額利用料。利用する従業員数や機能に応じて変動します。

- 保守・メンテナンス費用: システムの安定稼働を維持するための保守契約料や、障害発生時の対応費用。

- アップデート費用: システムの機能追加やセキュリティ強化のためのバージョンアップにかかる費用。

【注意点と対策】

コストはDX推進における大きな障壁ですが、「コスト」ではなく「未来への投資」と捉える視点が重要です。導入を検討する際は、目先の金額だけでなく、導入後に得られるであろう生産性向上による人件費削減や、売上向上といったリターン(ROI:投資対効果)を具体的に試算することが不可欠です。

また、一度に大規模なシステムを導入するのではなく、特定の部門や業務に絞って小さく始める「スモールスタート」も有効な対策です。例えば、まずは営業部門にSFA(営業支援システム)を導入し、そこで効果を実証してから他部門へ展開するといった進め方です。これにより、初期投資を抑えつつ、成功体験を積み重ねて全社的な理解を得やすくなります。国や地方自治体が提供するIT導入補助金などの支援制度を積極的に活用することも、コスト負担を軽減する上で有効な手段です。

② DXを推進できるIT人材が不足している

DXを成功させるためには、デジタル技術に関する深い知見と、それをビジネス課題の解決に結びつける能力を併せ持った「DX人材」が不可欠です。しかし、こうした人材は社会全体で不足しており、多くの企業で獲得競争が激化しています。

- 人材のタイプ:

- ビジネスアーキテクト: DXの目的を設定し、ビジネスモデルや戦略を設計するリーダー。

- データサイエンティスト: ビッグデータを分析し、ビジネスに有益な知見を抽出する専門家。

- エンジニア/プログラマー: AI、IoT、クラウドなどの技術を実装する技術者。

- UI/UXデザイナー: 顧客や従業員が使いやすいシステムやサービスを設計する専門家。

- 人材不足の課題:

- 採用の困難さ: 優秀なDX人材は多くの企業から引く手あまたであり、特に中小企業にとっては、高い報酬や魅力的な労働条件を提示することが難しく、採用が困難な状況です。

- 既存社員のスキルギャップ: 社内のIT部門の多くは、既存システムの運用・保守が主な業務であり、AIやデータ分析といった最新技術に対応できるスキルを持っていないケースが少なくありません。

【注意点と対策】

DX人材の不足は、一朝一夕に解決できる問題ではありません。外部からの採用活動と並行して、社内人材の育成(リスキリング)に長期的な視点で取り組むことが極めて重要です。

- リスキリングの推進: 従業員向けにデータ分析やプログラミング、デジタルマーケティングなどの研修プログラムを整備し、学習を奨励する文化を醸成します。オンライン学習プラットフォームの導入や、資格取得支援制度なども有効です。

- 外部パートナーとの協業: 自社だけで全ての人材を揃えるのが難しい場合は、DX推進の知見が豊富な外部のコンサルティング会社や開発会社と協業することも現実的な選択肢です。外部の専門知識を活用しながら、社内にノウハウを蓄積していくアプローチが望ましいでしょう。

- 人材要件の明確化: 「DX人材」と一括りにするのではなく、自社のDX戦略において「どのようなスキルを持つ人材が、どのタイミングで、何人必要なのか」を具体的に定義することが、効果的な採用・育成の第一歩となります。

③ 既存システム(レガシーシステム)が障壁になる

「2025年の崖」問題でも指摘されている通り、多くの企業、特に歴史の長い大企業において、長年使われ続けてきたレガシーシステムがDX推進の大きな足かせとなっています。

- 技術的負債: 過去の継ぎ足し開発により、システム内部がスパゲッティのように複雑に絡み合い、もはや誰も全体像を把握できていない「ブラックボックス」状態。

- データのサイロ化: 事業部ごとに異なるシステムが導入され、それぞれが独立して稼働しているため、全社横断でのデータ連携や活用が非常に困難。例えば、営業部門の顧客データと、マーケティング部門のリードデータ、経理部門の請求データがバラバラに管理されている状態です。

- 柔軟性の欠如: 古い技術で構築されているため、新しいクラウドサービスやAPIとの連携が難しく、ビジネス環境の変化に合わせた迅速な機能改修ができません。

- 高額な維持コスト: 複雑化したシステムの維持・保守に多大なコストと人員が割かれ、新しいデジタル技術への投資を圧迫します。

【注意点と対策】

レガシーシステムの刷新は、DX推進における最も困難かつ重要な課題の一つです。「技術的負債」を解消し、データを自由に活用できるモダンなシステム環境を構築することが目標となります。

まず、現状のシステム構成を徹底的に可視化し、どのシステムがどのような問題を抱えているのかを棚卸しする作業が必要です。その上で、全てのシステムを一度に刷新する「ビッグバンアプローチ」はリスクが高いため、事業への影響度や刷新の難易度を考慮し、優先順位をつけて段階的に刷新していく「段階的アプローチ」が現実的です。

具体的には、データ連携を阻害している部分を解消するためのAPI基盤を整備したり、特定の業務領域からマイクロサービス化を進めたりといった手法が考えられます。このプロセスには強いリーダーシップと全社的な合意形成が不可欠であり、経営層がその重要性を理解し、コミットすることが成功の鍵となります。

④ 社内にDX推進のノウハウがない

多くの企業、特に非IT系の企業にとって、「DX」という言葉は知っていても、「具体的に何から始め、どう進めれば良いのか」という具体的なノウハウが社内にない、という問題があります。

- 目的の曖昧化: 「流行っているから」「競合がやっているから」といった漠然とした理由でDXを始めようとし、明確な目的やビジョンが設定されないまま、単なるツール導入に終わってしまう。

- 課題の特定ができない: 自社のビジネスプロセスの中にどのような非効率が存在し、どの課題をデジタル技術で解決すべきかを見極めることができない。

- 成功事例の不足: 社内にDXの成功体験がないため、関係者のモチベーションが上がらず、失敗を恐れて新しい挑戦に及び腰になってしまう。

- 適切なツールの選定ができない: 世の中には多種多様なデジタルツールが存在するため、自社の課題解決に本当に役立つツールはどれかを見極めるのが難しい。

【注意点と対策】

ノウハウ不足を補うためには、情報収集と学習、そして外部の知見の活用が有効です。

- 情報収集と学習: 経済産業省が公開している「DX推進ガイドライン」や、IPA(情報処理推進機構)の「DX白書」などの公的な資料を読み込むことから始めましょう。また、他社のDX事例(成功事例だけでなく失敗事例も含む)を学ぶことも非常に参考になります。

- 外部専門家の活用: 前述の通り、DX専門のコンサルタントやベンダーに相談し、客観的な視点からアドバイスをもらうことは、初期段階において非常に有効です。自社の現状分析や課題の洗い出し、DX戦略の立案などをサポートしてもらえます。

- スモールスタートによるノウハウ蓄積: 大きなプロジェクトを始める前に、まずは特定の部門や小規模なチームでパイロットプロジェクトを実施します(PoC:概念実証)。ここで試行錯誤を繰り返しながら、成功と失敗の両方から学び、自社に合ったDXの進め方という「生きたノウハウ」を蓄積していくことが重要です。

⑤ 全社的な協力体制の構築に手間がかかる

DXは、特定の部署だけで完結するものではなく、経営層から現場の従業員まで、企業全体を巻き込んで進めるべき全社的な変革活動です。しかし、この全社的な協力体制を築くことは容易ではありません。

- 部門間の壁(セクショナリズム): 各部門が自部門の利益を優先し、他部門との連携に非協力的な場合があります。例えば、営業部門とマーケティング部門のデータ連携が進まない、といったケースです。

- 現場の抵抗: 新しいツールや業務プロセスの導入に対して、「今のやり方を変えたくない」「新しいことを覚えるのが面倒だ」といった現場従業員からの心理的な抵抗(変化への抵抗)が生じることがあります。

- 経営層のコミットメント不足: 経営層がDXの重要性を口先だけで唱え、実際の予算配分や権限移譲、リーダーシップの発揮といった具体的な行動が伴わない場合、プロジェクトは頓挫しがちです。

【注意点と対策】

全社的な協力体制を構築するためには、丁寧なコミュニケーションとトップダウンの強いリーダーシップが不可欠です。

- ビジョンの共有: 経営層は、「なぜDXを推進するのか」「DXによって会社はどのように変わるのか」「従業員にはどのようなメリットがあるのか」というビジョンを、繰り返し、熱意を持って全従業員に伝える必要があります。

- 推進体制の構築: DXを専門に推進する部門を設置したり、各部門からキーパーソンを選出して部門横断的なプロジェクトチームを組成したりするなど、公式な推進体制を整えることが重要です。

- 現場の巻き込み: 新しいシステムを導入する際には、トップダウンで決定するだけでなく、実際にそれを使う現場の従業員の意見を早い段階からヒアリングし、要件定義やツール選定のプロセスに巻き込むことが、抵抗感を和らげ、導入後の定着をスムーズにします。

- 成功体験の共有: スモールスタートで得られた成功事例を、社内報や全体会議などで積極的に共有し、「DXは自分たちの仕事をもっと良くするものだ」というポジティブな雰囲気を醸成していくことが大切です。

これらのデメリットや注意点は、DX推進の道のりにおいて避けては通れない壁です。しかし、一つひとつに真摯に向き合い、適切な対策を講じることで、必ず乗り越えることができます。

DX推進を成功させるための重要なポイント

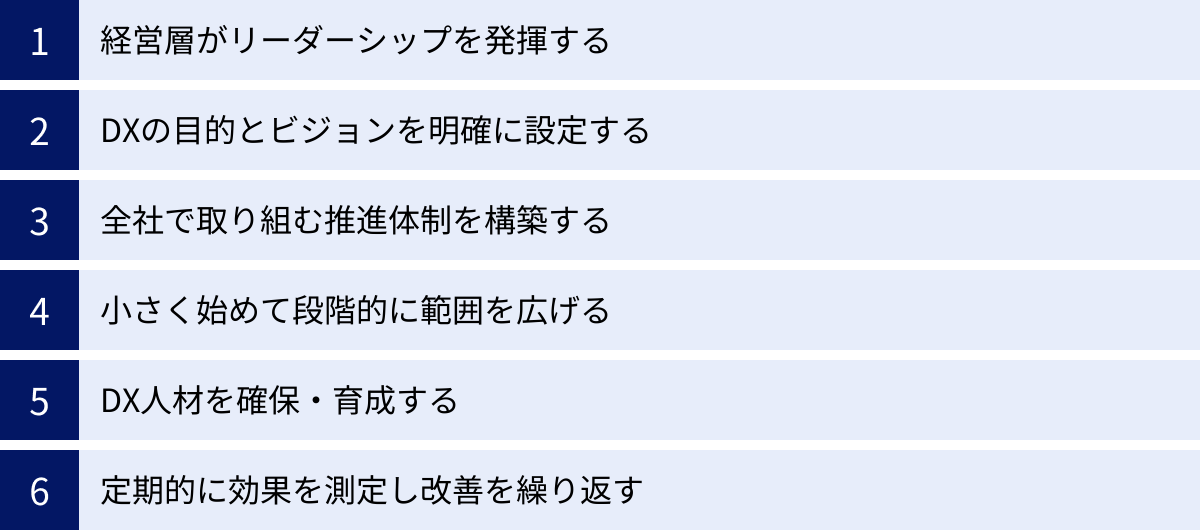

DXの推進は、単にツールを導入すれば成功するものではありません。明確なビジョンに基づいた戦略と、それを実行するための組織的な取り組みが不可欠です。ここでは、多くの成功企業に共通する、DX推進を成功に導くための6つの重要なポイントを解説します。

経営層がリーダーシップを発揮する

DXは、業務プロセスや組織文化の変革を伴うため、現場レベルのボトムアップの動きだけでは限界があります。DXを成功させる上で最も重要な要素は、経営層、特にCEOや社長が強いリーダーシップを発揮することです。

- ビジョンの提示とコミットメント: 経営トップ自らが、「なぜ今、我が社はDXに取り組む必要があるのか」「DXを通じてどのような未来を実現したいのか」という明確なビジョンを策定し、それを自身の言葉で社内外に繰り返し発信することが不可欠です。このビジョンが、全社員が同じ方向を向いて進むための羅針盤となります。また、「DXは最重要経営課題である」という強いコミットメントを示し、必要な経営資源(予算、人材)を優先的に投入する覚悟を表明する必要があります。

- 意思決定と実行の迅速化: DX推進においては、部門間の利害調整や既存のルール・慣習の見直しなど、経営レベルでの判断が求められる場面が多々あります。経営層が迅速かつ大胆な意思決定を下し、変革を阻む障壁を取り除くことで、プロジェクトは推進力を得ます。

- 失敗を許容する文化の醸成: DXは試行錯誤の連続です。経営層が短期的な成果のみを求め、失敗を厳しく問責するような雰囲気では、現場は萎縮してしまい、挑戦的な取り組みは生まれません。「失敗は成功のための学びである」というメッセージを発信し、挑戦を奨励する文化を醸成することが、イノベーションを生む土壌となります。

経営層の「本気度」が、DXプロジェクトの成否を分けると言っても過過言ではありません。

DXの目的とビジョンを明確に設定する

「DX推進」そのものが目的化してはいけません。「何のためにDXをやるのか」という目的(Why)と、「DXによってどのような企業になりたいのか」というビジョン(What)を具体的に設定することが、すべてのスタートラインとなります。

- 現状分析と課題の特定: まずは自社の置かれている状況を客観的に分析します。「顧客からどのような不満の声が上がっているか」「業務プロセスにどのような非効率が存在するか」「競合他社はどのような動きをしているか」といった現状を把握し、解決すべき経営課題を明確にします。

- 目的の具体化: 特定された課題に基づき、DXの目的を具体的に設定します。例えば、「手作業によるデータ入力を80%削減し、生産性を向上させる」「顧客データの統合分析により、クロスセル率を20%向上させる」「オンラインチャネルからの売上比率を3年で30%まで高める」といった、測定可能で具体的な目標(KGI/KPI)を立てることが重要です。

- ビジョンの言語化と共有: 設定した目的の先にある、理想の姿(ビジョン)を分かりやすい言葉で言語化します。「データとAIを駆使して、すべてのお客様にパーソナライズされた最高の体験を提供するリーディングカンパニーになる」といったビジョンを掲げ、これを全社員で共有することで、日々の業務がビジョン実現にどう繋がっているのかを意識できるようになり、モチベーションの維持に繋がります。

明確な目的とビジョンがなければ、航海図のない船と同じです。闇雲にツールを導入する前に、まずは自社の進むべき方向性を定めることが先決です。

全社で取り組む推進体制を構築する

DXは情報システム部門だけの仕事ではありません。マーケティング、営業、製造、人事、経理など、あらゆる部門が関わる全社横断的なプロジェクトです。そのため、これを強力に推進するための専門組織や体制を構築することが不可欠です。

- DX推進専門部署の設置: 多くの企業では、CEO直下にDX推進室やデジタルトランスフォーメーション部といった専門部署を設置しています。この部署が司令塔となり、全社的なDX戦略の立案、各部門との調整、プロジェクトの進捗管理などを担います。

- 部門横断的なチームの組成: 専門部署だけでなく、各事業部門からキーパーソン(変革への意欲が高い人材)を選出し、部門の垣根を越えたプロジェクトチームを組成します。これにより、現場の実情に即した施策の立案が可能になり、各部門への展開もスムーズに進みます。

- 役割と責任の明確化: 誰が、いつまでに、何をするのか、その役割(Role)と責任(Responsibility)を明確に定義します。特に、プロジェクト全体の責任者である「プロジェクトオーナー」や、実務を率いる「プロジェクトマネージャー」の役割は極めて重要です。

組織の壁を乗り越え、サイロ化された情報を繋ぎ、全社一丸となって取り組むための「仕組み」を作ることが、DXを円滑に進めるための基盤となります。

小さく始めて段階的に範囲を広げる(スモールスタート)

壮大なDXビジョンを掲げたとしても、最初から全社一斉に大規模な変革を進めようとすると、多大なコストと時間がかかるだけでなく、失敗した際のリスクも大きくなります。そこで有効なのが、「スモールスタート(アジャイルアプローチ)」という考え方です。

- パイロットプロジェクトの実施: まずは、成果が出やすく、かつ影響範囲が限定的な特定の業務や部門を対象に、パイロットプロジェクト(試験的な取り組み)を実施します。例えば、「経理部門の請求書処理業務の自動化」や「特定の製品ラインにおける顧客満足度調査のデジタル化」など、テーマを絞って取り組みます。

- PoC(概念実証)による効果検証: パイロットプロジェクトの中で、新しい技術やツールが本当に自社の課題解決に有効かどうかを検証します(PoC: Proof of Concept)。ここで、小さな成功体験を積むことが重要です。

- 成功モデルの横展開: パイロットプロジェクトで得られた成功事例やノウハウをモデルケースとして、他の部門や業務へと段階的に適用範囲を広げていきます。この「小さく試して、学んで、広げる」というサイクルを繰り返すことで、リスクを最小限に抑えながら、着実に全社的な変革を進めることができます。

スモールスタートは、初期投資を抑えられるだけでなく、現場の抵抗感を和らげ、成功体験を共有することで全社のモチベーションを高める効果もあります。

DX人材を確保・育成する

DXを推進するには、それを担う人材が不可欠です。しかし、前述の通り、高度なデジタルスキルを持つ人材は不足しており、採用は容易ではありません。したがって、外部からの採用活動と、社内人材の育成を両輪で進める必要があります。

- 外部人材の獲得: データサイエンティストやAIエンジニアといった高度な専門性を持つ人材は、外部からの採用や、専門企業との協業によって確保する必要があります。魅力的な業務内容や柔軟な働き方など、優秀な人材を惹きつけるための環境整備も重要です。

- 社内人材の育成(リスキリング): DX推進において最も重要なのは、自社のビジネスを深く理解している社内人材が、新たにデジタルスキルを身につけることです。全社員を対象としたデジタルリテラシー向上のための研修や、特定の従業員を対象とした専門スキル(データ分析、UI/UX設計など)の習得プログラム(リスキリング)に積極的に投資します。

- 学び続ける文化の醸成: 技術の進化は速く、一度学んだスキルもすぐに陳腐化します。資格取得支援制度や社内勉強会の開催、外部セミナーへの参加奨励などを通じて、従業員が自律的に学び続ける文化を醸成することが、持続的なDX推進力に繋がります。

「人は最大の資産」です。人材への投資こそが、DX成功の最も確実な道筋となります。

定期的に効果を測定し改善を繰り返す

DXは「導入して終わり」のプロジェクトではありません。市場や顧客のニーズは常に変化するため、一度構築した仕組みやサービスも、継続的に見直し、改善していく必要があります。そのために不可欠なのが、効果測定と改善のサイクル(PDCAサイクル)を回し続けることです。

- KPIの設定とモニタリング: DXの目的設定の段階で定めたKPI(重要業績評価指標)を、定期的に測定・監視します。「業務時間削減率」「顧客満足度スコア」「Webサイトからの問い合わせ件数」といった具体的な数値をダッシュボードなどで可視化し、進捗状況を客観的に把握します。

- 効果の評価と課題分析: 目標としていたKPIが達成できているか、達成できていない場合はその原因は何かを分析します。「導入したツールが使いにくい」「業務フローに無理がある」といった課題を洗い出し、次のアクションプランを策定します。

- 改善サイクルの継続: 分析結果に基づいて、システムの改修や業務プロセスの見直し、従業員への追加トレーニングなどの改善策を実行します。そして、再び効果を測定し、評価する。この「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)」のサイクルを粘り強く回し続けることが、DXの取り組みを形骸化させず、継続的に成果を生み出すための鍵となります。

DXはゴールテープのないマラソンのようなものです。常に現状を疑い、より良い形を追求し続ける姿勢が、企業の持続的な成長を支えます。

DX推進に役立つツール

DXを推進する上で、各種デジタルツールの活用は不可欠です。ここでは、企業の様々な業務領域における課題を解決し、DXを加速させる代表的なツールをカテゴリ別に紹介します。各ツールの公式サイトを参照し、その特徴を解説します。

営業活動を効率化するSFA/CRMツール

SFA(Sales Force Automation)は営業支援システム、CRM(Customer Relationship Management)は顧客関係管理システムを指します。顧客情報や商談の進捗を一元管理し、営業活動の効率化と高度化を実現します。

Salesforce

Salesforceは、世界中で高いシェアを誇るCRM/SFAプラットフォームです。その中核となる「Sales Cloud」は、顧客管理、商談管理、案件管理、売上予測など、営業活動に必要なあらゆる機能を網羅しています。最大の特徴は、その圧倒的な拡張性とカスタマイズ性にあります。AppExchangeというアプリストアを通じて、様々な業界や業務に特化したアプリケーションを追加できるため、自社のビジネスプロセスに合わせて柔軟にシステムを構築できます。また、マーケティング、カスタマーサービス、Eコマースなど、他のSalesforce製品とのシームレスな連携により、顧客に関するあらゆる情報を一元的に管理し、全社で活用できる基盤を提供します。

参照:Salesforce.com, Inc. 公式サイト

HubSpot

HubSpotは、「インバウンド」の思想に基づき、マーケティング、セールス、カスタマーサービス、CMS(コンテンツ管理システム)、オペレーションの機能を統合したCRMプラットフォームです。特に、見込み客(リード)の獲得から育成、商談化、顧客化、そしてファンになってもらうまでの一連のプロセスを、一つのプラットフォーム上でシームレスに管理できる点が強みです。無料から利用できるプランも用意されており、特に中小企業やスタートアップがスモールスタートでCRM/SFAを導入する際に非常に人気があります。直感的で分かりやすいユーザーインターフェースも特徴で、専門的な知識がなくても使いこなしやすい設計になっています。

参照:HubSpot, Inc. 公式サイト

マーケティング活動を自動化するMAツール

MA(Marketing Automation)ツールは、見込み客の獲得から育成、選別までの一連のマーケティング活動を自動化・効率化するツールです。Webサイトでの行動履歴などに応じて、個々の見込み客に最適なアプローチを自動で行います。

Marketo Engage

Marketo Engageは、Adobe社が提供するB2B向けMAツールの代表格です。リード管理、メールマーケティング、Webサイトのパーソナライズ、広告連携、マーケティング分析など、高度で多機能な点が特徴です。特に、顧客の行動や属性に基づいてシナリオを設計し、精緻なナーチャリング(見込み客育成)を実行する能力に長けています。CRMツールとの連携も強力で、マーケティング部門と営業部門が連携し、質の高い商談を創出するための仕組みづくりを支援します。大企業や、本格的にABM(アカウントベースドマーケティング)に取り組みたい企業に適しています。

参照:Adobe Inc. 公式サイト

Account Engagement (旧Pardot)

Account Engagementは、Salesforceが提供するB2B向けMAツールです(旧製品名:Pardot)。Salesforce(Sales Cloud)とのネイティブな連携が最大の特徴であり、マーケティング活動の成果が営業活動のどの商談に繋がったのかを、シームレスに追跡・分析できます。リードのスコアリング機能や、エンゲージメント履歴の可視化により、営業担当者が今アプローチすべき最も有望な見込み客を特定するのを支援します。Salesforceを既に導入している、あるいは導入を検討している企業にとっては、第一の選択肢となるMAツールです。

参照:Salesforce.com, Inc. 公式サイト

定型業務を自動化するRPAツール

RPA(Robotic Process Automation)は、PC上で行われるデータ入力や情報収集などの定型的な繰り返し作業を、ソフトウェアロボットに代行させるツールです。生産性向上や人手不足解消に大きく貢献します。

UiPath

UiPathは、世界的に高いシェアを持つRPAプラットフォームです。直感的なビジュアルデザイナー(Studio)を用いて、プログラミング知識がなくてもドラッグ&ドロップ操作で自動化のワークフロー(ロボット)を開発できる点が大きな特徴です。また、開発したロボットを管理・統制する「Orchestrator」や、ロボットの稼働状況を分析する「Insights」など、エンタープライズレベルでの大規模なRPA導入を支援する機能が充実しています。AI技術との連携にも力を入れており、非定型な帳票の読み取り(AI-OCR)など、より高度な自動化を実現できます。

参照:UiPath Inc. 公式サイト

WinActor

WinActorは、NTTグループが開発・提供する純国産のRPAツールです。Windows上のあらゆるアプリケーション操作を記録・自動化できる汎用性の高さと、日本語のドキュメントやサポートが充実している点が特徴で、日本の多くの企業や官公庁で導入されています。操作シナリオの作成が比較的容易で、現場の担当者でも扱いやすいことから、部門単位でのスモールスタートにも適しています。NTTグループの長年の研究開発に裏打ちされた安定性と信頼性も強みです。

参照:NTTアドバンステクノロジ株式会社 公式サイト

データ分析・可視化を支援するBIツール

BI(Business Intelligence)ツールは、社内に散在する様々なデータを集約・分析し、グラフやダッシュボードといった分かりやすい形で可視化するツールです。データに基づいた迅速な意思決定を支援します。

Tableau

Tableauは、直感的で美しいビジュアライゼーション(視覚化)に定評のあるBIプラットフォームです。ドラッグ&ドロップの簡単な操作で、膨大なデータをインタラクティブなグラフやマップに変換できます。探索的なデータ分析に強く、ユーザーはデータを様々な角度から深掘りし、インサイト(洞察)を自ら発見できます。Salesforceファミリーの一員であり、Salesforceとの連携もスムーズです。データ分析の専門家だけでなく、ビジネスの現場担当者がデータを活用するためのツールとして広く利用されています。

参照:Salesforce.com, Inc. 公式サイト

Microsoft Power BI

Microsoft Power BIは、Microsoft社が提供するBIツールです。ExcelやAzure、Microsoft 365といった他のMicrosoft製品との親和性が非常に高いことが最大の強みです。多くのビジネスパーソンにとって馴染み深いExcelライクな操作感で、高度なデータ分析と可視化が可能です。比較的低コストで導入でき、デスクトップ版は無料で利用開始できるため、BIツール導入のハードルが低い点も魅力です。企業のデータ基盤としてMicrosoft製品を多用している場合には、最適な選択肢となります。

参照:Microsoft Corporation 公式サイト

円滑な情報共有を促すコミュニケーションツール

部門や拠点の垣根を越えたスムーズな情報共有とコラボレーションは、DX推進の土台となります。ビジネスチャットやWeb会議システムがその中核を担います。

Slack

Slackは、「チャンネル」と呼ばれるトピックごとのチャットルームをベースに、迅速なコミュニケーションを実現するビジネスコラボレーションハブです。メールよりも気軽でスピーディなやり取りが可能で、ファイル共有や検索機能も強力です。また、Google DriveやSalesforce、Trelloなど、2,000を超える外部サービスとの連携が可能で、様々な業務通知やデータをSlack上に集約し、業務のハブとして活用できる点が大きな特徴です。

参照:Salesforce.com, Inc. 公式サイト

Microsoft Teams

Microsoft Teamsは、Microsoft 365に含まれるコミュニケーションプラットフォームです。チャット、Web会議、ファイル共有、通話といった機能が統合されており、特にWord、Excel、PowerPoint、SharePointといったMicrosoft 365アプリとのシームレスな連携が強みです。Teams上でOfficeドキュメントを共同編集するなど、チームでのコラボレーションを強力に支援します。Microsoft 365を既に導入している企業にとっては、追加コストなしで利用できる点も大きなメリットです。

参照:Microsoft Corporation 公式サイト

契約業務を効率化する電子契約サービス

契約書の作成から締結、保管までの一連のプロセスをオンラインで完結させるサービスです。ペーパーレス化、コスト削減、リードタイム短縮に大きく貢献します。

クラウドサイン

クラウドサインは、弁護士ドットコム株式会社が提供する、日本国内で高いシェアを持つ電子契約サービスです。日本の法律や商習慣に精通した設計が特徴で、弁護士がサービス全体を監修していることによる法的な安心感があります。シンプルな操作性で誰でも簡単に利用でき、契約締結のスピードを飛躍的に向上させます。官公庁や金融機関など、セキュリティや信頼性が厳しく求められる組織での導入実績も豊富です。

参照:弁護士ドットコム株式会社 公式サイト

DocuSign

DocuSignは、電子署名の分野で世界的なリーダー企業です。世界180カ国以上で利用されており、グローバルなビジネスにおける契約締結に強みを持っています。多言語に対応し、各国の法規制に準拠した電子署名ソリューションを提供しています。SalesforceやMicrosoft、Googleなど、400以上のビジネスアプリケーションとの連携(API連携)も豊富で、既存の業務フローの中に電子契約プロセスをスムーズに組み込むことが可能です。

参照:DocuSign, Inc. 公式サイト

まとめ

本記事では、DX(デジタルトランスフォーメーション)の本質的な定義から、その推進が急務とされる背景、企業にもたらされる具体的なメリットと注意点、そして成功に導くためのポイントや役立つツールに至るまで、網羅的に解説してきました。

改めて重要な点を振り返ると、DXとは単なるIT化やツールの導入ではなく、「データとデジタル技術を駆使して、ビジネスモデルや組織文化そのものを変革し、新たな価値を創造することで、競争上の優位性を確立する」という、極めて戦略的かつ全社的な取り組みです。

その背景には、「2025年の崖」というレガシーシステムの問題、消費者ニーズの急速な変化、働き方の多様化、そして労働人口の減少といった、企業が避けては通れない構造的な課題があります。これらの課題に対応し、持続的に成長していくために、DXはもはや選択肢ではなく必須の経営戦略となっています。

DXを推進することで、企業は以下の7つのような大きなメリットを享受できます。

- 生産性の向上と業務の効率化

- 新しいビジネスモデルやサービスの創出

- 企業全体の競争力強化

- 顧客満足度(CX)の向上

- 働き方改革の実現と従業員満足度の向上

- 事業継続計画(BCP)の強化

- データに基づいた迅速な意思決定

一方で、その道のりには、コストの問題、DX人材の不足、レガシーシステムの障壁、ノウハウの欠如、全社的な協力体制の構築の難しさといった、5つの大きなデメリットや注意点も存在します。

これらの課題を乗り越え、DXを成功させるためには、以下の6つのポイントが極めて重要です。

- 経営層の強力なリーダーシップ

- 明確な目的とビジョンの設定

- 全社横断的な推進体制の構築

- スモールスタートによる段階的な展開

- DX人材の確保と育成

- 効果測定と継続的な改善(PDCA)

DXの推進は、決して平坦な道のりではありません。しかし、明確なビジョンを掲げ、全社一丸となって粘り強く取り組むことで、企業はこれからの不確実な時代を勝ち抜くための強靭な競争力を手に入れることができます。

本記事が、皆様の企業におけるDX推進の一助となれば幸いです。まずは自社の現状を分析し、「何のためにDXをやるのか」を問い直すことから、変革への第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。