デジタルトランスフォーメーション(DX)が企業の競争力を左右する現代において、その成否を握る鍵は「人材」です。しかし、「DXを推進するために、どのようなスキルを持つ人材が、どれくらい必要なのか」という問いに、明確な答えを持てずにいる企業は少なくありません。この課題に対する一つの道しるべとなるのが、経済産業省が策定した「DX推進スキル標準(DSS-P)」です。

本記事では、このDX推進スキル標準(DSS-P)について、その目的や構成要素から、具体的な人材類型、企業での活用方法までを網羅的に解説します。DX人材の育成や確保に課題を感じている経営者や人事担当者、そして自身のキャリアパスを考えるビジネスパーソンにとって、必見の内容です。この記事を読めば、DX推進スキル標準を羅針盤として、自社の、そして自身の未来を切り拓くための具体的な一歩を踏み出せるようになるでしょう。

目次

DX推進スキル標準(DSS-P)とは?

DX推進スキル標準(DSS-P)は、デジタルトランスフォーメーション(DX)を成功に導くために不可欠な、専門人材の能力を定義した公的な指針です。多くの企業がDX人材の確保と育成に苦慮する中で、このスキル標準は、企業と個人が共通の認識を持つための「ものさし」として機能します。ここでは、その基本的な定義から、策定された背景、そして関連する他の基準との関係性について詳しく掘り下げていきます。

経済産業省が策定したDX人材育成の指針

DX推進スキル標準(DSS-P)は、経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が共同で策定した、DXを推進する専門的な人材の役割(ロール)や習得すべきスキルを定義した指標です。正式名称は「DX推進スキル標準(DSS for Promotion、以下DSS-P)」とされています。

このスキル標準の最大の特徴は、DXを推進する上で必要となる人材を、単一のスーパーマンとして描くのではなく、複数の専門性を持つ人材類型に分類し、それぞれの役割とスキルを具体的に明示している点にあります。これにより、企業は自社の事業戦略やDXのフェーズに応じて、どのような専門性を持つ人材が、どの程度のレベルで必要になるのかを具体的に検討できるようになります。

従来、DX人材というと、AIやプログラミングに精通したエンジニアやデータサイエンティストといった技術職が想起されがちでした。しかし、実際のDXプロジェクトは、技術だけで完結するものではありません。ビジネスの課題を発見し、新たな価値を構想する能力、顧客の体験をデザインする能力、そして組織全体を巻き込みながらプロジェクトを推進する能力など、多岐にわたる専門性が求められます。

DSS-Pは、こうしたDXの全体像を捉え、必要な人材の役割を体系的に整理しています。これは、企業が場当たり的な採用や育成に陥るのを防ぎ、戦略的な人材ポートフォリオを構築するための強力なフレームワークとなります。また、個人にとっても、自身のキャリアパスを考える上で、目指すべき人材像や習得すべきスキルセットを具体化する手助けとなります。DSS-Pは、いわばDX人材市場における「共通言語」であり、企業と個人の間のミスマッチを解消し、円滑な人材流動と育成を促進するための社会的なインフラと位置づけることができます。

参照:デジタルスキル標準 ver.1.1(経済産業省・独立行政法人情報処理推進機構)

DX推進スキル標準が策定された背景と目的

DSS-Pが策定された背景には、日本の産業界が直面する深刻な課題があります。その一つが、国際的な競争力の低下と、それを打開するためのDXの遅れです。多くの日本企業がDXの重要性を認識しながらも、具体的な推進方法、特に人材面での課題に直面しています。

経済産業省が警鐘を鳴らした「2025年の崖」レポートでも指摘されている通り、既存の基幹システム(レガシーシステム)のブラックボックス化や、IT人材の高齢化・不足が、企業の変革を阻む大きな足かせとなっています。この状況を放置すれば、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性も示唆されました。

こうした危機的状況を乗り越え、企業が新たな価値を創出し続けるためには、従来型のIT人材とは異なる、ビジネスとテクノロジーを繋ぎ、変革を主導できるDX人材が不可欠です。しかし、多くの企業では以下のような課題を抱えていました。

- 人材要件の不明確さ:「DX人材」という言葉は知っていても、自社に具体的にどのようなスキルセットを持つ人材が必要なのかを定義できない。

- スキル評価の困難さ:社内にいる人材がDX推進のポテンシャルを持っているか、どの程度のスキルレベルにあるのかを客観的に評価する基準がない。

- 育成方法の不透明さ:どのような教育や研修を提供すれば、効果的にDX人材を育成できるのかがわからない。

- 採用のミスマッチ:採用市場で「DX人材」を募集しても、企業の求める能力と候補者の持つスキルが合致しないケースが多い。

これらの課題を解決し、社会全体としてDX人材の育成と確保を加速させることを目的として、DSS-Pは策定されました。その具体的な目的は、以下の3点に集約されます。

- DXを推進する人材の役割とスキルの明確化:DXの現場で実際に求められる役割やスキルを体系的に整理し、「共通の物差し」を提供します。

- 企業の主体的な取り組みの支援:企業がこの物差しを活用して、自社のDX戦略に必要な人材像を定義し、育成・採用計画を具体化できるよう支援します。

- 個人の学習指針の提供:個人が自身のキャリアをDXの文脈で捉え直し、主体的な学習(リスキリング)に取り組む際の目標設定を支援します。

DSS-Pは、単なるスキルリストではなく、日本の産業競争力を再興するための国家的な人材戦略の一環として位置づけられています。

デジタルスキル標準(DSS)との関係性

DX推進スキル標準(DSS-P)を理解する上で、もう一つ重要な概念が「デジタルスキル標準(DSS)」です。この二つの関係性を正しく把握することが、全体像を理解する鍵となります。

結論から言うと、デジタルスキル標準(DSS)は、DSS-Pと、もう一つの標準である「DXリテラシー標準(DSS-L)」を包含する、より大きな枠組みです。経済産業省は、DXを推進するためには、一部の専門家だけでなく、働く人全体がデジタル技術への理解を深めることが不可欠であると考えています。この考えに基づき、対象となる人材層に応じて2つのスキル標準を策定しました。

それぞれの役割は以下の通りです。

- DX推進スキル標準(DSS-P:DSS for Promotion)

- 対象者:DXを専門的に「推進する」役割を担う人材。後述する5つの人材類型(ビジネスアーキテクト、デザイナーなど)が該当します。

- 目的:DXの取り組みを企画・立案し、実行していくために必要な、高度な専門知識と実践的なスキルを定義します。

- 位置づけ:DXプロジェクトの「エンジン」となる専門家集団を育成・確保するための指針です。

- DXリテラシー標準(DSS-L:DSS for Literacy)

- 対象者:経営層を含む、役職や職種を問わない「全ての」ビジネスパーソン。

- 目的:DXの重要性を理解し、自らの業務にデータやデジタル技術を利活用するための基礎的な知識やマインドセット(リテラシー)を定義します。

- 位置づけ:組織全体でDXを推進するための「土台」を作るための指針です。

この関係は、家を建てることに例えると分かりやすいかもしれません。DSS-Pは、設計士(ビジネスアーキテクト)、デザイナー、大工(ソフトウェアエンジニア)、電気技師(サイバーセキュリティ)といった「専門職」に求められるスキルを定めたものです。一方、DSS-Lは、その家に住む家族全員が、快適で安全な暮らしを送るために知っておくべき基本的な知識(火の元の確認、最新家電の使い方など)に相当します。

専門家だけが奮闘しても、他の従業員の理解や協力がなければ、DXという全社的な変革は成功しません。逆に、全社員のリテラシーが高まっても、変革を具体的に形にする専門家がいなければ、掛け声倒れに終わってしまいます。DSS-PとDSS-Lは、車の両輪のように連携し、組織全体のDX能力を底上げするために設計されているのです。したがって、企業が人材育成戦略を考える際には、この両方の視点を持つことが極めて重要となります。

DX推進スキル標準を構成する3つの要素

DX推進スキル標準(DSS-P)は、DXを推進する人材を具体的に定義するために、大きく3つの要素から構成されています。それが「人材類型」「ロール」「スキルリスト」です。これら3つの要素は、大きな枠組みから具体的なスキル項目へと、段階的に詳細化されていく構造になっています。この構造を理解することで、DSS-Pをより実践的に活用できます。

人材類型

「人材類型」は、DSS-Pの最も大きな分類であり、DXの推進において中核的な役割を担う人材を、その専門性に応じて5つのタイプに分類したものです。これは、DXプロジェクトを遂行する上で不可欠な「機能」や「役割分担」を示していると考えると分かりやすいでしょう。

5つの人材類型は以下の通りです。

- ビジネスアーキテクト:DXの企画・立案から、関係者を巻き込んだ推進までを担う、プロジェクトの「司令塔」。

- デザイナー:顧客視点で製品・サービスの体験価値を設計する、「体験の設計者」。

- データサイエンティスト:データを分析・活用し、ビジネス課題の解決や新たな価値創出に貢献する、「データの専門家」。

- ソフトウェアエンジニア:デジタル技術を用いて、実際にシステムやサービスを開発・実装する、「ものづくりの担い手」。

- サイバーセキュリティ:DXに伴うセキュリティリスクから事業を守り、安全性を確保する、「事業の守護神」。

これらの人材類型は、それぞれが独立して存在するわけではなく、相互に緊密に連携することで初めてDXプロジェクトは円滑に進行します。例えば、ビジネスアーキテクトが描いたビジネスモデルの構想を、デザイナーが具体的な顧客体験に落とし込み、その実現可能性をデータサイエンティストがデータで裏付け、ソフトウェアエンジニアがシステムとして実装し、その全プロセスにおいてサイバーセキュリティ担当者が安全性を担保する、といった連携が不可欠です。

企業がDSS-Pを活用する第一歩は、自社のDX戦略を実現するために、これら5つの人材類型のうち、特にどの類型を強化する必要があるのかを見極めることです。全ての類型を均等に揃える必要はなく、事業の特性やDXの成熟度に応じて、重点を置くべき人材類型は異なります。この人材類型という大きな枠組みがあることで、企業は自社の人材戦略の方向性を定めやすくなります。

ロール

「ロール」は、前述の「人材類型」をさらに細分化した、より具体的な役割定義です。一つの人材類型の中に、複数のロールが存在します。人材類型が「専門分野」を示すとすれば、ロールは「具体的な担当業務や職務」を示すと言えるでしょう。

DSS-Pでは、5つの人材類型に対して、合計15のロールが定義されています。これにより、企業はより解像度高く、自社に必要な人材の役割を特定できます。

以下に、人材類型とロールの対応関係をまとめた表を示します。

| 人材類型 | ロール |

|---|---|

| ビジネスアーキテクト | DX企画 |

| ビジネスモデル・事業企画 | |

| プロダクトオーナー/プロダクトマネージャー | |

| プロジェクトマネージャー | |

| デザイナー | サービスデザイナー |

| UI/UXデザイナー | |

| グラフィックデザイナー | |

| データサイエンティスト | データビジネスストラテジスト |

| データアナリスト | |

| データエンジニア | |

| AIエンジニア | |

| ソフトウェアエンジニア | フロントエンドエンジニア |

| バックエンドエンジニア | |

| クラウドエンジニア/SRE | |

| サイバーセキュリティ | セキュリティエンジニア |

(参照:デジタルスキル標準 ver.1.1 スキルリスト)

例えば、同じ「ビジネスアーキテクト」という人材類型の中でも、DXの全体戦略や新規事業の企画をゼロから考える「DX企画」や「ビジネスモデル・事業企画」のロールと、開発チームと連携して具体的なプロダクトの仕様決定や開発優先順位付けを行う「プロダクトオーナー/プロダクトマネージャー」のロールでは、求められるスキルの重心が異なります。

このように、ロールレベルまで分解して考えることで、企業は「我々の今のフェーズでは、データ分析基盤を構築する『データエンジニア』が必要だ」「新サービスのUI改善のために『UI/UXデザイナー』を採用しよう」といった、より具体的な人材戦略を立てることが可能になります。ロールの定義は、採用時のジョブディスクリプション(職務記述書)作成や、社内での役割分担を明確にする際にも非常に有効です。

スキルリスト

「スキルリスト」は、DSS-Pを構成する最も詳細な要素です。定義された15の各ロールを遂行するために必要となる、具体的な知識やスキルを網羅的にリストアップしたものです。このスキルリストがあることで、人材育成やスキル評価を具体的なアクションに落とし込むことができます。

スキルリストは、大きく以下の3つのカテゴリで構成されています。

- 共通スキルリスト:

これは、5つの人材類型すべてに共通して求められる、あるいは複数の類型にまたがって重要となるスキルをまとめたものです。カテゴリは「ビジネス」「データ」「テクノロジー」「セキュリティ・コンプライアンス」「パーソナルスキル」などに分かれています。例えば、プロジェクトマネジメントやデザイン思考、データ分析の基礎知識などは、多くのロールで必要とされるため、共通スキルリストに含まれます。 - ロールごとの専門分野スキル:

各ロールに特有の専門的なスキルです。例えば、「AIエンジニア」のロールであれば、「機械学習・深層学習」や「自然言語処理」といったスキルが該当します。「UI/UXデザイナー」であれば、「ユーザーリサーチ」「プロトタイピング」などが専門スキルとなります。 - スキルの学び方に関する項目:

特定の知識だけでなく、新しい技術や情報を主体的に学び続けるための姿勢や方法論に関する項目も含まれています。これは、変化の激しいデジタル分野において、継続的な学習がいかに重要かを示唆しています。

さらに、スキルリストの大きな特徴として、多くのスキル項目に対して「スキルレベル」の定義が示唆されている点が挙げられます。一般的に、IPAが提供する別のスキル標準(ITSSなど)で用いられるレベル定義が参考にされており、以下のようにレベル分けされています。

- レベル1:指導者の下で作業ができる(入門者)

- レベル2:一部の非定型業務を独力で遂行できる(若手)

- レベル3:非定型業務を独力で遂行できる(中堅)

- レベル4:後進の指導ができる、チームの生産性に貢献できる(リーダー)

- レベル5:社内のトップレベル、その分野をリードできる(エキスパート)

このレベル定義を用いることで、企業は「自社のこのロールにはレベル3以上のスキルを持つ人材が最低2名必要だ」といった目標設定や、「Aさんはこのスキルがレベル2なので、レベル3を目指すための研修を受けさせよう」といった具体的な育成計画の立案が可能になります。スキルリストとレベル定義は、抽象的な人材要件を、測定可能で具体的な目標へと変換するための強力なツールとなるのです。

DXを推進する5つの人材類型と役割

DX推進スキル標準(DSS-P)では、DXプロジェクトを成功に導くための中心的な役割を担う人材として、5つの「人材類型」を定義しています。ここでは、それぞれの類型が具体的にどのような役割を担い、どのようなスキルが求められるのかを、架空のシナリオを交えながら詳しく解説します。

① ビジネスアーキテクト

DXの企画・推進を主導する人材

ビジネスアーキテクトは、DXの取り組み全体の方向性を定め、ビジネス価値の創出を目的としてプロジェクトを企画・推進する、まさに「DXの設計者」であり「推進役」です。技術部門と事業部門の間に立ち、両者の言語を翻訳しながら、全社的な変革をリードする極めて重要な役割を担います。

主な役割と責任:

- 事業課題の発見と目的設定:市場の動向、競合の動き、自社の強み・弱みを分析し、「なぜDXを行うのか」「DXによって何を達成するのか」という根源的な問いを設定します。

- ビジネスモデルの構想:最新のデジタル技術をどのように活用すれば、新たな顧客価値や収益源を生み出せるかを考え、新しいビジネスモデルや事業戦略を具体的に構想します。

- ステークホルダーとの合意形成:構想したプランについて、経営層、事業部門、技術部門、さらには外部パートナーなど、多様な関係者と対話し、協力を得ながら合意を形成します。強力なファシリテーション能力と交渉力が求められます。

- プロジェクトの全体管理:DXプロジェクト全体の進捗、予算、リスクを管理し、目標達成に向けてチームを導きます。

求められるスキル:

ビジネス戦略、マーケティング、ファイナンスといったビジネスの根幹に関する知識に加え、アジャイル開発やクラウド技術など、テクノロジーに関する幅広い理解も必要です。また、論理的思考力、課題解決能力、そして何よりも人を動かすコミュニケーション能力やリーダーシップが不可欠です。

具体例(架空):

老舗の食品メーカーに勤務するビジネスアーキテクトのAさんは、若者層の顧客離れと、それに伴う売上の伸び悩みに課題を感じていました。Aさんは市場調査とデータ分析から、健康志向とパーソナライゼーションのニーズが高まっていることを突き止め、「個人の健康データに基づいた栄養管理サブスクリプションサービス」という新規事業を構想します。

この構想を実現するため、Aさんはまず経営会議で事業の将来性と収益モデルをプレゼンし、承認と予算を獲得。次に、社内の商品開発部、マーケティング部、そして外部のシステム開発会社や栄養士と連携し、プロジェクトチームを結成しました。チームのリーダーとして、各部門の意見を調整し、サービスコンセプトの具体化、システム要件の定義、マーケティング戦略の策定などを主導。技術的な課題と事業的な要求のバランスを取りながら、プロジェクト全体を成功に導きました。

② デザイナー

顧客体験を設計する人材

DSS-Pにおけるデザイナーは、単に製品やWebサイトの見た目を美しくするグラフィックデザイナーだけを指すのではありません。顧客(ユーザー)の視点に立ち、製品やサービスに関わる一連の体験(UX:ユーザーエクスペリエンス)を設計し、その価値を最大化する役割を担います。DXが「顧客中心」の変革である以上、デザイナーの役割は極めて重要です。

主な役割と責任:

- ユーザーリサーチ:インタビューやアンケート、行動観察などを通じて、顧客が抱える真の課題(インサイト)やニーズを深く理解します。

- サービスデザイン:顧客がサービスを認知し、利用を開始し、継続利用し、最終的に離脱するまでの一連の流れ(カスタマージャーニー)を設計し、全てのタッチポイントで一貫した、快適な体験を提供します。

- UI/UXデザイン:リサーチ結果やサービスデザインに基づき、Webサイトやアプリの画面構成、操作性(UI:ユーザーインターフェース)を具体的に設計し、ユーザーが直感的でストレスなく使えるようにします。

- プロトタイピングと検証:アイデアを素早く形にし(プロトタイプ)、実際のユーザーに試してもらうことで、仮説を検証し、改善を繰り返します。

求められるスキル:

デザイン思考、人間中心設計(HCD)、サービスデザイン、UI/UXデザインに関する専門知識と手法。加えて、ユーザーの心理を理解する共感力、アイデアを可視化する表現力、そして開発チームと円滑に連携するためのコミュニケーション能力が求められます。

具体例(架空):

ある地方銀行で、高齢者向けのスマートフォンバンキングアプリを開発するプロジェクトが立ち上がりました。デザイナーのBさんは、まずターゲットとなる高齢者層に数十人に及ぶインタビューを実施。その結果、「文字が小さい」「専門用語がわからない」「操作が複雑で不安」といった多くの課題を発見しました。

Bさんはこの結果を基に、大きな文字と分かりやすいアイコンを使い、専門用語を平易な言葉に置き換えた画面デザイン(UI)を考案。さらに、「残高確認」や「振込」といった主要な機能に、音声ガイド付きでたどり着けるような操作フロー(UX)を設計しました。このデザイン案を簡単なプロトタイプにして再度高齢者に試してもらい、フィードバックを元に何度も修正を重ねました。Bさんの徹底したユーザー視点の設計により、完成したアプリは多くの高齢者から「これなら安心して使える」と高い評価を得ることに成功しました。

③ データサイエンティスト

データの分析・活用を担う人材

データサイエンティストは、事業活動から生まれる膨大なデータを収集、分析、加工し、そこからビジネスに有益な知見を引き出すことで、データに基づいた合理的な意思決定や新たな価値創造を支援する専門家です。勘や経験に頼った経営から脱却し、データドリブンな組織文化を構築する上で中核的な存在となります。

主な役割と責任:

- 課題設定と分析設計:ビジネス上の課題を「データ分析によって解決できる問い」に変換し、どのようなデータを、どのように分析すれば答えが得られるかを設計します。

- データ収集・加工:社内外に散在する様々な形式のデータを収集し、分析可能な形に整理・加工(データクレンジング、前処理)します。

- データ分析とモデル構築:統計学や機械学習などの手法を用いてデータを分析し、傾向の発見、将来の予測、要因の特定などを行います。時には、AIを用いた需要予測モデルや推薦システムなどを構築することもあります。

- 結果の可視化と報告:分析結果をグラフやダッシュボードなどで分かりやすく可視化し、ビジネスサイドの担当者にも理解できるよう、専門用語を避けながら洞察や提言を報告します。

求められるスキル:

統計学、機械学習、情報科学に関する深い知識。PythonやRといったプログラミングスキル、SQLによるデータベース操作スキルは必須です。加えて、分析結果をビジネスの文脈で解釈し、価値ある提言に繋げるためのビジネス理解力も同様に重要です。

具体例(架空):

大手ECサイトを運営する企業に所属するデータサイエンティストのCさんは、「顧客の離反率が高い」という課題に取り組むことになりました。Cさんは、過去数年分の顧客の購買履歴、サイト内での行動ログ、カスタマーサポートへの問い合わせ履歴など、膨大なデータを統合しました。

そして、機械学習の手法を用いて「離反の予兆がある顧客」を高い精度で予測するモデルを構築。分析の結果、「最後の購入から3ヶ月以上経過」「サイトへのアクセス頻度が月1回未満」「特定の商品カテゴリしか見ていない」といった行動パターンが離反の強いシグナルであることを突き止めました。

この分析結果に基づき、Cさんはビジネス部門と連携し、離反の予兆がある顧客に対して、パーソナライズされたクーポンを自動で配信する施策を提案・実行。結果として、離反率を大幅に低下させることに成功しました。

④ ソフトウェアエンジニア

デジタルシステムを実装する人材

ソフトウェアエンジニアは、ビジネスアーキテクトやデザイナーが描いた構想や設計を、実際に動くシステムやアプリケーションとして形にする「ものづくりのプロフェッショナル」です。DXのアイデアがどれだけ優れていても、それを安定的に、かつ迅速に実装する技術力がなければ絵に描いた餅に終わってしまいます。

主な役割と責任:

- システム設計:ビジネス要件やデザイン要件を満たしつつ、将来の拡張性や保守性、セキュリティなどを考慮した最適なシステムアーキテクチャを設計します。

- プログラミングと実装:設計に基づき、プログラミング言語(Java, Python, JavaScriptなど)を用いてコーディングを行い、機能やサービスを開発します。

- テストと品質保証:開発したシステムが要件通りに動作するか、バグがないかなどを検証するためのテストを計画・実施し、品質を担保します。

- 運用・保守:リリースしたシステムが安定して稼働するように監視し、障害発生時には迅速に対応します。また、ユーザーからのフィードバックやビジネス環境の変化に応じて、継続的にシステムを改善していきます。

求められるスキル:

各種プログラミング言語、フレームワーク、データベース、クラウドプラットフォーム(AWS, Azure, GCPなど)に関する深い知識と実践的な開発経験。アジャイル開発やDevOpsといったモダンな開発手法への理解も不可欠です。

具体例(架空):

急成長中のSaaS企業で働くソフトウェアエンジニアのDさんは、新機能である「AIチャットボットによる自動応答機能」の開発を担当しました。Dさんはまず、バックエンドエンジニアとして、自然言語処理を行うAIエンジンと連携するためのAPIを設計・開発。次に、フロントエンドエンジニアと協力し、ユーザーが快適にチャットできるインターフェースを実装しました。

開発プロセスでは、アジャイル開発の手法を取り入れ、2週間単位の短いサイクルで開発とリリースを繰り返し、ユーザーからのフィードバックを迅速に次の開発に反映させました。また、システムのインフラにはクラウドサービスを全面的に活用し、アクセス数の増減に応じて自動的にサーバーリソースを調整できる、スケーラブルな構成を構築。これにより、安定したサービス提供を実現しました。

⑤ サイバーセキュリティ

サイバーセキュリティを確保する人材

サイバーセキュリティ担当者は、DXによってデジタル化が進むことで増大する様々なセキュリティリスクから、企業のシステム、データ、そして事業そのものを守る「守護神」です。DXが攻めの変革だとすれば、サイバーセキュリティは事業継続性を担保する守りの要であり、両者は一体不可分です。

主な役割と責任:

- セキュリティ戦略・ポリシーの策定:企業の事業戦略やリスク許容度に基づき、全社的なセキュリティ方針や遵守すべきルールを策定します。

- セキュリティ設計・実装:新しいシステムやサービスを開発する際、企画・設計の段階から関与し、セキュリティ上の脅威を洗い出し、必要な対策(セキュアコーディング、暗号化、アクセス制御など)を組み込みます(セキュリティ・バイ・デザイン)。

- 脆弱性診断と監視:稼働中のシステムにセキュリティ上の弱点(脆弱性)がないかを定期的に診断し、不正なアクセスやサイバー攻撃の兆候がないかを常時監視します。

- インシデント対応:万が一、セキュリティ侵害(インシデント)が発生した場合に、被害の拡大を最小限に抑え、原因を調査し、復旧と再発防止策を講じるための中核となります。

求められるスキル:

ネットワーク、OS、アプリケーション、暗号技術などに関する広範な技術知識。各種セキュリティ基準(ISO27001など)や関連法規(個人情報保護法など)への理解。そして、常に進化する攻撃手法を学び続ける探究心と、緊急時に冷静に対応できる判断力が求められます。

具体例(架空):

製造業のDXを推進する企業で働くサイバーセキュリティ担当のEさんは、工場の生産ラインをIoT化するプロジェクトに参加しました。Eさんは、これまでインターネットに接続されていなかった工場内の制御システムをネットワークに接続することで、新たなサイバー攻撃のリスクが生まれることを指摘。

生産ラインを止めずにセキュリティを確保するため、工場ネットワークを社内情報システム網から物理的に分離する設計を提案しました。また、各IoTデバイスに搭載するソフトウェアの脆弱性管理プロセスを導入し、セキュリティパッチを定期的に適用する運用ルールを策定。リリース後も、工場ネットワークへの不審な通信を検知するシステムを導入し、24時間体制で監視することで、スマートファクトリーの安全な稼働を実現しました。

DXリテラシー標準(DSS-L)との違い

DX推進スキル標準(DSS-P)を理解する上で、しばしば比較対象となるのが「DXリテラシー標準(DSS-L)」です。これら二つは、デジタルスキル標準(DSS)という大きな傘の下に位置づけられる兄弟のような関係ですが、その目的と対象者は明確に異なります。この違いを正しく理解することは、企業が全社的な人材育成戦略を構築する上で非常に重要です。

対象となる人材の違い

両者の最も大きな違いは、対象となる人材の範囲です。

- DX推進スキル標準(DSS-P)の対象者

DSS-Pは、DXを専門的な役割として「推進する」人材を対象としています。具体的には、前章で解説した「ビジネスアーキテクト」「デザイナー」「データサイエンティスト」「ソフトウェアエンジニア」「サイバーセキュリティ」の5つの人材類型に該当する人々です。彼らは、DXプロジェクトの企画、設計、開発、運用といった中核業務を担い、自らの専門性を駆使して変革を具体的に形にしていく役割を負います。言わば、DXという船を動かす「船長」や「航海士」「機関士」のような存在です。 - DXリテラシー標準(DSS-L)の対象者

一方、DSS-Lは、役職や職種を問わず、原理原則として「全てのビジネスパーソン」を対象としています。これには、経営層や管理職、営業、マーケティング、人事、経理といったバックオフィス部門の担当者、さらには新入社員まで、企業に所属するあらゆる従業員が含まれます。彼らはDXプロジェクトを直接推進するわけではないかもしれませんが、DXによって変化する事業環境や業務プロセスを理解し、対応していく必要があります。DXという船に乗る「全ての乗組員」に求められる共通の知識や心構えがDSS-Lです。

なぜ全社員が対象なのでしょうか。それは、DXが一部の専門部署だけで完結するものではなく、組織文化や働き方そのものを変革する全社的な取り組みだからです。例えば、データサイエンティストがどれだけ高度な分析を行っても、営業担当者がその分析結果の意味を理解し、日々の顧客提案に活かせなければ、データは価値を生みません。ソフトウェアエンジニアが便利な業務アプリを開発しても、現場の従業員がその使い方を学び、積極的に活用しようとしなければ、業務効率は上がりません。

このように、専門家(DSS-P人材)が生み出した価値を全社に浸透させ、組織全体の能力として昇華させるためには、全社員の基礎的なデジタルリテラシー(DSS-L)が不可欠なのです。

求められるスキルのレベルの違い

対象者が異なるため、当然ながら求められるスキルの内容やレベルも大きく異なります。

- DSS-Pで求められるスキルレベル

DSS-Pでは、各ロールを遂行するための高度な専門性と実践的な応用力が求められます。スキルリストには、機械学習モデルの構築、クラウドネイティブなアーキテクチャ設計、サービスデザイン手法の実践など、深い知識と豊富な経験を必要とする項目が並びます。スキルの習熟度は、前述の通りレベル1からレベル5までの段階で評価されることが想定されており、目指すべきは特定の分野におけるプロフェッショナルとしての能力です。これは「専門性を深掘りするスキル(Deep Skill)」と言えるでしょう。 - DSS-Lで求められるスキルレベル

DSS-Lで求められるのは、専門的な技術そのものではなく、DXの重要性を理解し、デジタル技術やデータを自分の業務に利活用するための基礎的な知識やマインドセットです。具体的には、「Why(なぜDXが必要なのか)」「What(DXで何ができるのか、どのような技術があるのか)」を理解し、「How(具体的にどのようにデータやツールを扱えばよいのか)」の初歩を身につけることが中心となります。

例えば、AIのアルゴリズムを理解している必要はありませんが、「AIがどのような業務を代替・支援できるのか」を知っていることは重要です。プログラミングができなくても、「RPA(Robotic Process Automation)を使えば定型業務を自動化できる」という発想が持てることが求められます。これは「幅広い分野をカバーする基礎能力(Literacy)」です。

この違いを整理するために、以下の比較表を参照してください。

| 項目 | DX推進スキル標準(DSS-P) | DXリテラシー標準(DSS-L) |

|---|---|---|

| 対象者 | DXを専門的に推進する人材(5つの人材類型) | 全てのビジネスパーソン(経営層から新入社員まで) |

| 目的 | DX実現に向けた専門的な能力の育成と確保 | 全社員のDXに対するマインドセット醸成と基礎知識習得 |

| スキルのレベル | 高度な専門スキルと実践能力(専門性の深掘り) | 基礎的な知識・リテラシー(広範な基礎能力) |

| 位置づけ | DXプロジェクトを「実行・推進」するためのスキル | DXの重要性を「理解・活用」するためのスキル |

| スキルの具体例 | 機械学習モデルの構築、セキュアなシステム開発、サービスブループリントの作成 | AIツールの業務活用、データに基づいた報告書の作成、ビジネスチャットでの円滑なコミュニケーション |

企業が人材育成戦略を立てる際は、このDSS-PとDSS-Lの両面からアプローチすることが成功の鍵です。一部のスタープレイヤー(DSS-P人材)を育成・採用するだけでは、組織全体の変革は進みません。同時に、全社員のデジタルリテラシー(DSS-L)の底上げを図り、DXを受け入れ、活用できる土壌を育むことが不可欠です。DSS-Pを「攻めの専門家育成」、DSS-Lを「守りと土台の全社教育」と位置づけ、両者をバランス良く推進していく視点が求められます。

企業がDX推進スキル標準を活用する3つのメリット

DX推進スキル標準(DSS-P)は、単なる公的なドキュメントではありません。企業がこれを能動的に活用することで、DX人材に関する多くの課題を解決し、具体的なメリットを享受できます。ここでは、企業がDSS-Pを導入・活用することによって得られる主要な3つのメリットについて、詳しく解説します。

① 人材の確保・育成の指針が明確になる

多くの企業がDX人材戦略でつまずく最初の壁は、「そもそも、自社にはどのようなスキルを持った人材が、どのくらい必要なのか」という要件定義の曖昧さです。「DX人材が欲しい」という漠然とした思いはあるものの、それを具体的な職務やスキルセットに落とし込めず、結果として効果的な採用や育成ができないケースが後を絶ちません。

この課題に対し、DSS-Pは極めて有効な解決策を提示します。DSS-Pが提供する5つの人材類型と15のロールは、いわばDX人材の「共通言語」や「設計図」として機能します。企業は、この設計図を自社の事業戦略やDXの目標に照らし合わせることで、以下のような問いに具体的に答えられるようになります。

- 必要な人材像の具体化:「我が社のEC事業を成長させるためには、顧客データを分析して施策に繋げる『データアナリスト』と、サイトの使いやすさを徹底的に追求する『UI/UXデザイナー』が不可欠だ。」

- 目標人数の設定:「3年後のDXビジョンを実現するためには、『ビジネスアーキテクト』を新たに5名育成し、『クラウドエンジニア』を2名採用する必要がある。」

- 育成方針の策定:「社内の若手エンジニアを『ソフトウェアエンジニア』として育成するために、DSS-Pのスキルリストに準拠した研修プログラムを導入しよう。」

- 採用要件の明確化:「外部から『プロダクトオーナー』を採用するにあたり、求人票にはDSS-Pで定義されている役割と必須スキルを明記し、ミスマッチを防ごう。」

このように、漠然としていた人材要件が、DSS-Pという共通のフレームワークを用いることで、具体的で測定可能な目標に変わります。これにより、人事部門と事業部門の目線が合い、全社として一貫性のある、戦略的な人材確保・育成活動を展開できるようになるのです。これは、場当たり的な採用や研修から脱却し、投資対効果の高い人材戦略を実現するための第一歩と言えるでしょう。

② 社内のスキルギャップを可視化できる

効果的な人材育成計画を立てるためには、まず「現状」を正しく把握することが不可欠です。つまり、現在社内にいる従業員が、どのようなスキルを、どの程度のレベルで保有しているのかを知る必要があります。しかし、多くの企業ではこの「スキルの棚卸し」ができておらず、「誰が何を知っているのかわからない」という状態に陥っています。

DSS-Pは、この課題を解決するための「客観的な物差し」として活用できます。DSS-Pのスキルリストを評価基準として用いることで、従業員一人ひとりのスキル保有状況を客観的に、かつ網羅的に把握し、可視化することが可能になります。

この「スキルの可視化」は、企業に以下のようなメリットをもたらします。

- スキルギャップの特定:自社のDX戦略上「あるべき人材ポートフォリオ」と、「現状のスキル保有状況」を比較することで、両者の間に存在するギャップ(=スキルギャップ)が明確になります。例えば、「全社的に『サイバーセキュリティ』のスキルが著しく不足している」「『ビジネスアーキテクト』を担えるポテンシャルのある人材はいるが、プロジェクトマネジメントのスキルレベルが低い」といった具体的な課題が浮き彫りになります。

- 育成の優先順位付け:スキルギャップが特定できれば、どこから手をつけるべきかが明確になります。全社的に不足しているスキルや、事業戦略上クリティカルな影響を与えるスキルから優先的に育成・採用の投資を行う、といった合理的な意思決定ができます。

- 適材適所の実現:可視化されたスキルデータは、人事異動やプロジェクトチームの編成にも活用できます。これまで埋もれていた才能を発掘し、その人の強みが最も活かせる部署や役割に配置することで、組織全体のパフォーマンスを最大化できます。例えば、「営業部にいるAさんは、実はデータ分析スキルが高い。データ活用を推進するマーケティング部に異動させてはどうか」といった検討が可能になります。

スキルギャップの可視化は、いわば組織の「健康診断」です。どこに課題があり、何を改善すればよいのかをデータに基づいて判断できるようになるため、感覚的な人材配置や育成から脱却し、より戦略的で効果的なタレントマネジメントへの移行を促進します。

③ 従業員の主体的なスキルアップを促せる

企業のDXは、会社が一方的に進めるだけでは成功しません。従業員一人ひとりが「自分も変わらなければならない」「新しいスキルを身につけたい」という意識を持ち、主体的に学習に取り組む文化が不可欠です。しかし、従業員からすれば、「何を学べば自分のキャリアにとってプラスになるのか」という方向性が見えなければ、学習へのモチベーションは湧きにくいものです。

DSS-Pは、この課題に対する明確な道しるべとなります。5つの人材類型と15のロールは、従業員にとって具体的なキャリアパスのモデルケースを示します。従業員は、このモデルを参考にすることで、以下のような気づきや意欲を得ることができます。

- キャリア目標の具体化:「自分は今のSEとしての経験を活かし、将来的にはプロジェクト全体を俯瞰できる『ビジネスアーキテクト』を目指したい。」

- 学習ロードマップの明確化:「『データサイエンティスト』になるためには、今の統計知識に加えて、Pythonでのプログラミングと機械学習のスキルを習得する必要があるな。まずはオンライン講座で学んでみよう。」

- 自己成長の実感:DSS-Pのスキルリストとレベル定義を使って自己評価を行うことで、学習の成果や自身の成長を客観的に把握できます。これにより、「次はレベル3のスキル習得を目指そう」といった次の目標設定がしやすくなり、学習の継続意欲が高まります。

企業側は、この従業員の主体的な学びをさらに後押しするための仕掛けを作ることが重要です。例えば、

- DSS-Pに基づいたキャリアパスと、社内の等級制度や報酬制度を連動させる。

- スキルリストに対応したe-ラーニングや研修メニューを整備し、従業員が自由に選択して学べる環境を提供する。

- 資格取得支援制度を拡充し、特定のスキル習得を奨励する。

このように、DSS-Pを介して企業が示す「期待する人材像」と、従業員が描く「なりたい自分の姿」が一致したとき、個人の成長と組織の成長が連動する好循環が生まれます。これは、従業員エンゲージメントの向上にも繋がり、変化に強いしなやかな組織文化を醸成する上で大きなメリットとなります。

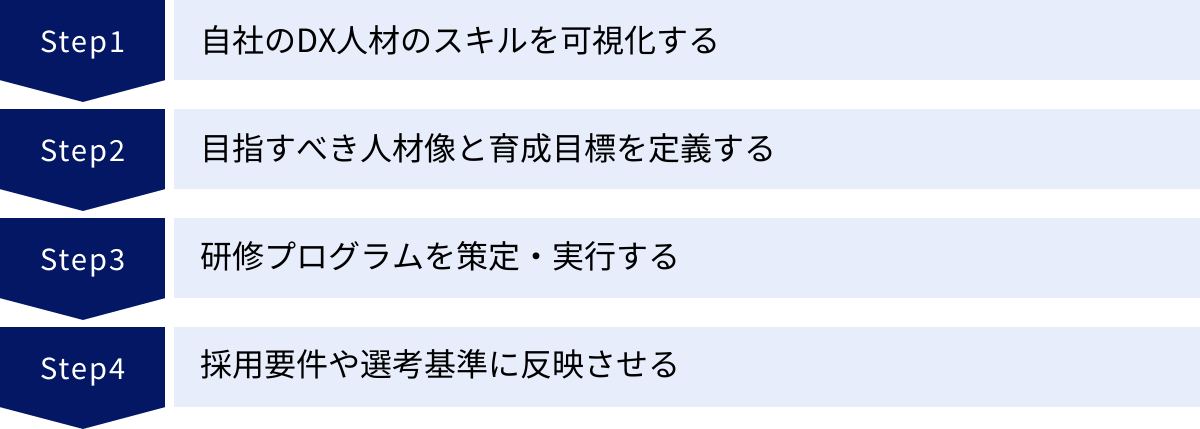

DX推進スキル標準の具体的な活用方法4ステップ

DX推進スキル標準(DSS-P)のメリットを理解した上で、次に重要になるのが「具体的にどうやって自社に導入し、活用していくか」という実践的なプロセスです。ここでは、DSS-Pを自社の人材戦略に落とし込むための具体的な4つのステップを解説します。このステップに沿って進めることで、体系的かつ効果的に活用を進めることができます。

① 現状把握:自社のDX人材のスキルを可視化する

すべての戦略は、現状を正しく知ることから始まります。最初のステップは、自社のDX戦略に必要な人材要件を定義し、それに対して現在の従業員のスキルがどのような状況にあるのかを「可視化」することです。

具体的なアクション:

- あるべき姿の定義:まず、自社の経営戦略やDXで目指す姿(ビジョン)を再確認します。その上で、「そのビジョンを実現するためには、5つの人材類型(ビジネスアーキテクト、デザイナーなど)のうち、どの類型が、どのロールが、どの程度の人数、どのスキルレベルで必要なのか」という仮説を立てます。これは経営層や事業責任者を巻き込んで議論することが重要です。

- スキル棚卸しの実施:次にあるべき姿と比較するために、現状のスキルを把握します。これには様々な方法が考えられます。

- 自己申告:従業員自身に、DSS-Pのスキルリストを元にしたチェックシートやアンケートに回答してもらい、自身のスキルレベルを申告させます。手軽に始められますが、客観性に欠ける側面もあります。

- 上長評価・他者評価:上長が部下のスキルを評価したり、同僚同士で評価し合ったりする方法です。より客観的な視点が加わります。

- スキルアセスメントツール:外部の専門的なアセスメントサービスやツールを利用する方法です。テストやシミュレーションを通じて、客観的かつ定量的にスキルレベルを測定できます。コストはかかりますが、最も信頼性の高いデータを取得できます。

ポイント:

- 完璧を目指さない:最初から全社員を対象に、全てのスキル項目を厳密に測定しようとすると、膨大な時間と労力がかかり、頓挫しかねません。まずはDX推進のコアとなる部署や、特定のロールに絞って試験的に実施し、大まかな傾向を掴むことから始めるのが現実的です。

- 目的を共有する:スキル棚卸しは、従業員の優劣をつけたり、評価を下げたりするために行うものではないことを明確に伝えましょう。「あくまで個人の成長と会社の成長のために、現状を正しく把握することが目的である」というポジティブなメッセージを発信し、従業員の協力的な姿勢を引き出すことが成功の鍵です。

② 目標設定:目指すべき人材像と育成目標を定義する

現状把握によって「あるべき姿」と「現状」のギャップが明らかになったら、次のステップは、そのギャップを埋めるための具体的な目標を設定することです。目標は、定性的で曖昧なものではなく、誰が見ても達成度がわかるような、具体的で測定可能なものにする必要があります。

具体的なアクション:

- ギャップの分析:スキル可視化の結果を分析し、「どの人材類型・ロールが不足しているか」「どのスキル項目が全社的に弱いか」といった課題を具体的に特定します。

- 育成・採用目標の設定:特定した課題に基づき、具体的な数値目標を設定します。ここで役立つのが、目標設定のフレームワークである「SMART原則」です。

- Specific(具体的):「DX人材を増やす」ではなく、「ビジネスアーキテクト類型における『プロダクトオーナー』ロールを担える人材を育成する」。

- Measurable(測定可能):「スキルを向上させる」ではなく、「該当者のプロジェクトマネジメントスキルをレベル2からレベル3に引き上げる」。

- Achievable(達成可能):現実離れした目標ではなく、現在のリソースや期間で達成可能な目標を設定する。

- Relevant(関連性がある):設定した目標が、会社のDX戦略や事業目標と密接に関連していることを確認する。

- Time-bound(期限がある):「いつか育成する」ではなく、「2年後までに5名を育成する」。

目標の例:

- 「2025年度末までに、データサイエンティスト類型『データアナリスト』ロールにおいて、スキルレベル3以上の人材を現在の2名から10名に増やす」

- 「次期新製品開発プロジェクト開始の6ヶ月前までに、ソフトウェアエンジニア5名に対して、AWS認定資格の取得を支援し、全員合格させる」

このようにSMART原則に則って目標を設定することで、育成計画や採用活動の方向性が明確になり、進捗管理も容易になります。

③ 育成計画:研修プログラムを策定・実行する

具体的な目標が定まったら、それを達成するためのアクションプラン、すなわち育成計画を策定し、実行に移します。ギャップを埋めるために、どのような学習機会を提供すればよいかを考えます。

具体的なアクション:

- 育成手法の選定:目標とするスキルや対象者のレベルに応じて、最適な育成手法を組み合わせます。画一的な研修だけでなく、多様な選択肢を用意することが重要です。

- Off-JT(Off-the-Job Training):業務を離れて行う研修。集合研修、外部セミナーへの参加、オンライン学習プラットフォーム(e-ラーニング)、大学や専門機関のプログラムなど。基礎知識や体系的な学びの習得に適しています。

- OJT(On-the-Job Training):実際の業務を通じて学ぶ方法。メンター制度を導入し、経験豊富な先輩社員が若手を指導したり、少し挑戦的な役割(ストレッチアサインメント)を与えたりします。実践的なスキルの習得に不可欠です。

- 自己啓発支援:従業員の主体的な学びを支援する制度。資格取得費用や書籍購入費の補助、社内勉強会の開催支援など。

- 育成プログラムの設計:選定した手法を組み合わせ、対象者ごと、あるいはスキルレベルごとにカスタマイズされた育成プログラムを設計します。例えば、「データアナリスト育成コース」として、e-ラーニングでの統計学基礎学習(Off-JT)→実際の業務データを使った分析課題(OJT)→分析結果の発表会、といった一連の流れを設計します。

ポイント:

- パーソナライゼーション:従業員一人ひとりの現在のスキルレベルやキャリア志向に合わせて、学習内容を最適化することが、学習効果とモチベーションを高める上で非常に効果的です。

- 実践の場の提供:研修で学んだ知識は、実際に使わなければ身につきません。学んだスキルを実践する機会(小さなDXプロジェクトへの参加など)を意図的に作り出すことが重要です。

④ 採用活動:採用要件や選考基準に反映させる

社内育成だけでは、必要なスキルや人材をタイムリーに確保することが難しい場合もあります。特に、社内に全く存在しない高度な専門性を持つ人材は、外部からの採用に頼らざるを得ません。その際にも、DSS-Pは強力な武器となります。

具体的なアクション:

- ジョブディスクリプション(職務記述書)の具体化:採用したい人材のロール(例:サービスデザイナー)を決定し、DSS-Pで定義されている役割や責任、必要なスキルリストを基に、求人票に記載する職務内容や応募資格を具体的かつ詳細に記述します。これにより、候補者は企業が何を求めているのかを正確に理解でき、応募段階でのミスマッチを減らすことができます。

- 選考プロセスの高度化:面接においても、DSS-Pのスキルリストを参考にします。「あなたのデザイン思考に関する経験を教えてください」といった漠然とした質問ではなく、「これまでの業務で、ユーザーリサーチからペルソナ・カスタマージャーニーマップを作成した経験はありますか?そのプロセスと結果について具体的に教えてください」といった、スキルレベルを測るための具体的な質問を用意します。

- 現場との連携:採用担当者だけでなく、実際にその人材と一緒に働くことになる現場のDX推進担当者やエンジニアを選考プロセスに深く関与させることが重要です。スキルフィット(技術的な能力の一致)とカルチャーフィット(組織文化への適合)の両面から、候補者を多角的に評価することで、採用後の定着率と活躍度を高めることができます。

この4ステップは一度行ったら終わりではありません。ビジネス環境や技術は常に変化するため、定期的に①に戻り、現状把握→目標設定→計画実行→評価・見直しというPDCAサイクルを回し続けることが、持続的なDX人材戦略の成功に繋がります。

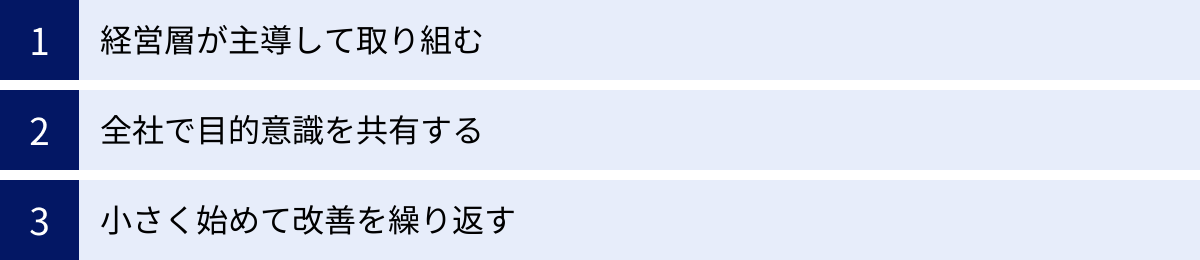

DX推進スキル標準の活用を成功させるためのポイント

DX推進スキル標準(DSS-P)という強力なフレームワークを手に入れても、その活用が形式的なものに終わってしまっては意味がありません。組織に深く根付かせ、実際の成果に繋げるためには、いくつかの重要な成功要因が存在します。ここでは、DSS-Pの活用を成功に導くための3つの重要なポイントを解説します。

経営層が主導して取り組む

DX人材の育成や確保は、単なる人事部門の一施策ではありません。企業の未来を左右する経営戦略そのものです。したがって、DSS-Pの活用を成功させるための最も重要な前提条件は、経営層がその重要性を深く理解し、自らが旗振り役となって主導することです。

なぜ経営層の主導が不可欠なのか?

- 全社的な優先順位の確立:経営層が「DX人材育成は最重要課題である」という明確なメッセージを発信することで、全社的な優先順位が高まります。これにより、部門間の壁を越えた協力が得られやすくなります。

- 予算とリソースの確保:人材育成や採用、アセスメントツールの導入には相応の投資が必要です。経営層の強いコミットメントがなければ、必要な予算やリソースを確保することは困難です。短期的なコストではなく、長期的な成長のための投資であるという認識を経営層が持つことが重要です。

- 変革への抵抗の打破:DXは現状の業務プロセスや組織構造の変革を伴うため、現場からは抵抗や反発が生まれることもあります。そうした際に、経営層がブレない姿勢で変革を推進し、その意義を粘り強く説き続けることが、組織全体の変革を前進させる力となります。

経営層が取るべき具体的なアクション:

- 自社のDXビジョンと、それを実現するための人材戦略を、自らの言葉で繰り返し社内外に語る。

- DSS-Pに基づく人材育成計画を、取締役会などの重要な会議体で定期的にレビューし、進捗を自ら確認する。

- スキルアップを果たした従業員や、DXで成果を上げたチームを、全社朝礼などの場で称賛し、ロールモデルとして示す。

人事部門やDX推進室に丸投げするのではなく、経営層が「自分ごと」として本気で取り組む姿勢を見せることが、全社員の意識を変え、取り組みを加速させる最大の推進力となります。

全社で目的意識を共有する

DSS-Pの導入が、人事部門が作成した新しい制度や評価シートとして現場に「やらされ感」をもって受け止められてしまうと、その効果は半減します。従業員がスキル評価シートに形だけ記入し、研修に義務感で参加するだけでは、真のスキルアップやマインドセットの変革は起こりません。

これを防ぐためには、「なぜ今、会社としてDSS-Pを活用して人材育成に取り組むのか」という目的や背景を、全社員が理解し、共感している状態を作り出すことが不可欠です。

目的意識を共有するための具体的なアクション:

- 丁寧な説明会の開催:DSS-Pとは何か、なぜ導入するのか、従業員一人ひとりにとってどのようなメリットがあるのか(キャリアアップに繋がる、市場価値が上がるなど)を、分かりやすい言葉で説明する場を設けます。

- 成功イメージの共有:いきなり壮大なDXの成功事例を語るのではなく、身近な成功体験を共有することが有効です。例えば、「ある部署でDSS-Lの研修を受けたAさんが、RPAツールを学んで毎月の報告書作成業務を自動化し、残業時間を月10時間削減できた」といった、具体的で等身大の事例を紹介することで、他の従業員も「自分にもできるかもしれない」「自分の仕事も楽になるかもしれない」と前向きに捉えることができます。

- 双方向のコミュニケーション:一方的な情報発信だけでなく、ワークショップやタウンホールミーティングなどを開催し、従業員の疑問や不安に直接答える機会を作ります。現場の声を吸い上げ、制度設計に反映させることで、従業員は「自分たちもこの取り組みの当事者である」という意識を持つようになります。

DSS-Pの活用は、従業員を管理・評価するためのツールではなく、従業員と会社が共に成長するための共通言語である、というメッセージを一貫して伝え続けることが、全社的な協力体制を築く上で極めて重要です。

小さく始めて改善を繰り返す

DX推進スキル標準は非常に包括的で詳細なフレームワークです。そのため、最初から全社的に、完璧な形で導入しようとすると、計画倒れになったり、現場が混乱したりするリスクがあります。特に、これまで体系的な人材育成制度がなかった企業にとっては、そのハードルは非常に高くなります。

ここで有効なのが、「アジャイル」なアプローチ、すなわち「小さく始めて、試行錯誤しながら改善を繰り返す」という進め方です。

アジャイルに進めるための具体的なアクション:

- パイロット導入(スモールスタート):まずは、全社展開を目指さず、特定の部署やプロジェクトチームに限定してDSS-Pを試験的に導入します。例えば、新製品開発チームや、DX推進室といった、変革への意欲が高い組織から始めるのが良いでしょう。

- 実践とフィードバック収集:パイロット導入の対象となったチームで、スキル可視化から育成計画の実行までの一連のプロセスを実際に回してみます。その過程で、「このスキル項目は自社の業務に合わない」「評価方法が分かりにくい」「この研修は効果があった」といった、現場からのリアルなフィードバックを収集します。

- プロセスの改善:収集したフィードバックを基に、スキル評価シートの項目を見直したり、研修プログラムを改善したり、運用プロセスを修正したりします。

- 段階的な横展開:改善されたプロセスやツールを用いて、次に対象部署を少しずつ広げていきます。この「実践→改善→展開」というサイクルを繰り返すことで、自社に最適化された、実用的な運用モデルを無理なく構築していくことができます。

このアプローチの利点は、大きな失敗のリスクを避けながら、現場の実態に合った実効性の高い仕組みを作り上げられることです。最初から100点満点を目指すのではなく、まずは60点でスタートし、改善を重ねて80点、90点へと近づけていく。この柔軟な姿勢が、変化の激しい時代における組織変革を成功させる鍵となります。

まとめ

本記事では、経済産業省が策定した「DX推進スキル標準(DSS-P)」について、その全体像から具体的な活用方法、そして成功のポイントまでを網羅的に解説しました。

DX推進スキル標準(DSS-P)は、DXを推進する専門人材を「ビジネスアーキテクト」「デザイナー」「データサイエンティスト」「ソフトウェアエンジニア」「サイバーセキュリティ」という5つの人材類型に分類し、それぞれの役割(ロール)と必要なスキルを定義した、DX人材育成・確保のための公的な指針です。

これは、全てのビジネスパーソンを対象とする「DXリテラシー標準(DSS-L)」と共に「デジタルスキル標準(DSS)」を構成し、専門家育成と全社的なリテラシー向上の両輪で企業のDXを支援します。

企業がこのDSS-Pを活用することで、

- 人材の確保・育成の指針が明確になる

- 社内のスキルギャップを可視化できる

- 従業員の主体的なスキルアップを促せる

といった大きなメリットが期待できます。

その具体的な活用は、

- 現状把握:自社のDX人材のスキルを可視化する

- 目標設定:目指すべき人材像と育成目標を定義する

- 育成計画:研修プログラムを策定・実行する

- 採用活動:採用要件や選考基準に反映させる

という4つのステップで進めることが効果的です。

そして、この取り組みを成功させるためには、①経営層が主導して取り組むこと、②全社で目的意識を共有すること、そして③小さく始めて改善を繰り返すこと、この3つのポイントが不可欠です。

DX推進スキル標準は、ただのスキルリストやチェックシートではありません。それは、変化の激しい時代を乗り越え、企業が持続的に成長するための羅針盤であり、組織と個人が未来を共創するための共通言語です。この強力なツールを戦略的に活用し、自社のDXを加速させる一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。