現代のビジネス環境は、デジタル技術の進化とともに急速に変化しています。このような状況下で企業が競争優位性を維持し、持続的な成長を遂げるためには、デジタルトランスフォーメーション(DX)への取り組みが不可欠です。しかし、多くの企業が「何から手をつければ良いのかわからない」「個別のツールを導入したものの、効果が限定的」といった課題に直面しています。

この課題を解決する鍵となるのが「DXプラットフォーム」です。DXプラットフォームは、単なるITツールではなく、企業のDXを推進するための統合的な「土台」となるものです。アプリケーションの開発、データの連携・活用、業務プロセスの効率化、顧客体験の向上など、DXに不可欠な機能を一元的に提供し、企業の変革を強力に支援します。

この記事では、DXプラットフォームの基本的な概念から、その種類、導入のメリット・デメリット、そして自社に最適なプラットフォームを選ぶための具体的なポイントまでを網羅的に解説します。さらに、2024年最新のおすすめDXプラットフォーム20選を比較し、導入を成功に導くためのステップや秘訣についても詳しくご紹介します。

本記事を最後までお読みいただくことで、DXプラットフォームの全体像を深く理解し、自社の課題解決とビジネス成長に向けた、最適な一手を見つけることができるでしょう。

目次

DXプラットフォームとは

DXプラットフォームという言葉を耳にする機会は増えましたが、その正確な意味や役割を正しく理解しているでしょうか。ここでは、DXプラットフォームの基本的な定義と、DX推進におけるその重要性、そしてしばしば混同されがちな「DX基盤」との違いについて、初心者にも分かりやすく解説します。

DX推進におけるプラットフォームの重要性

まず、DX(デジタルトランスフォーメーション)の本質を再確認することから始めましょう。DXとは、単にアナログな業務をデジタル化する「デジタイゼーション」や、個別の業務プロセスをデジタル技術で効率化する「デジタライゼーション」とは一線を画します。DXの真の目的は、デジタル技術とデータを活用して、ビジネスモデル、製品・サービス、さらには組織文化や企業風土そのものを根本から変革し、新たな価値を創出することにあります。

この壮大な変革を実現するためには、個別の課題に対応するアプリケーションやツールを場当たり的に導入するだけでは不十分です。なぜなら、各部門がそれぞれ最適なツールを導入した結果、システムやデータが組織内で分断されてしまう「サイロ化」という問題が発生しがちだからです。例えば、営業部門はSFA(営業支援システム)、マーケティング部門はMA(マーケティングオートメーション)、サポート部門は顧客管理システムをそれぞれ独立して利用していると、顧客に関する情報がバラバラに保管され、全社で一貫した顧客対応ができません。

そこで重要になるのが「DXプラットフォーム」の存在です。DXプラットフォームとは、DXを推進するために必要な様々な技術要素や機能(アプリケーション開発環境、データ連携機能、分析ツールなど)を、統合的かつ再利用可能な形で提供する「土台」のことです。この共通の土台の上で、様々なアプリケーションを迅速に開発したり、サイロ化されたデータを連携・活用したりすることで、組織全体としてDXを加速させることが可能になります。

料理に例えるなら、個別のツール導入は、様々な食材(データ)を別々の調理器具(システム)でバラバラに調理しているようなものです。これでは統一感のあるコース料理(優れた顧客体験や新しいビジネスモデル)は作れません。DXプラットフォームは、これらの食材や調理器具を整理し、効率的に使えるように整備された「システムキッチン」に相当します。このシステムキッチンがあることで、シェフ(従業員)は創造性を発揮し、迅速かつ高品質な料理を提供できるようになるのです。

具体的には、DXプラットフォームは以下のような役割を担い、企業のDXを支えます。

- 迅速な価値提供: 市場の変化や顧客のニーズに素早く対応するためのアプリケーションを、ローコード/ノーコード開発などを用いて迅速に構築・改善できます。

- データドリブンな意思決定: 組織内に散在するデータを一元的に収集・統合・分析し、勘や経験だけでなく、客観的なデータに基づいた意思決定を促進します。

- 業務プロセスの最適化: 部門を横断する複雑な業務プロセスを可視化・自動化し、組織全体の生産性を向上させます。

- 一貫した顧客体験の創出: あらゆる顧客接点(チャネル)で得られる情報を統合し、顧客一人ひとりにパーソナライズされた体験を提供します。

このように、DXプラットフォームは、企業のデジタルケイパビリティ(デジタル技術を使いこなす組織的能力)を底上げし、継続的なイノベーションを生み出すためのエンジンとして機能する、極めて重要な存在と言えるでしょう。

DX基盤との違い

DXプラットフォームとしばしば混同される言葉に「DX基盤」があります。両者は密接に関連していますが、その指し示す範囲や役割には明確な違いがあります。この違いを理解することは、自社に必要な投資がどちらなのかを判断する上で非常に重要です。

結論から言うと、「DX基盤」はシステムを動かすためのインフラ層を指し、「DXプラットフォーム」はそのインフラの上でDXを実現するための機能群や開発環境を提供する層を指します。

| 項目 | DX基盤 (ITインフラ) | DXプラットフォーム |

|---|---|---|

| 役割 | システムやアプリケーションが稼働するための土台となるインフラ | DXを推進するための具体的な機能やツール、開発環境を提供 |

| 建物に例えると | 土地、建物の基礎、電気・ガス・水道の配管 | 建物の骨組み、内装、システムキッチン、セキュリティ設備 |

| 主な構成要素 | サーバー、ストレージ、ネットワーク、OS、ミドルウェア (オンプレミス/IaaS) | アプリケーション実行環境、開発ツール、データ連携機能、API管理、分析ツール (PaaS/SaaS) |

| 主な目的 | システムの安定稼働、可用性、セキュリティの確保 | 迅速なアプリ開発、データ活用、業務効率化、価値創出 |

| 主な関与者 | インフラエンジニア、IT管理者 | アプリケーション開発者、データサイエンティスト、業務部門担当者(市民開発者) |

DX基盤は、より技術的で下位のレイヤーに位置します。具体的には、サーバー、ネットワーク、ストレージといった物理的なハードウェアや、それらを仮想化する技術、OS、ミドルウェアなどが含まれます。クラウドサービスで言えば、IaaS(Infrastructure as a Service)がこれに近しい概念です。DX基盤の主な役割は、その上で動作するシステムやアプリケーションが、安定的かつセキュアに稼働し続ける環境を提供することです。いわば、家を建てるための「土地」や「基礎工事」に相当します。強固な土地や基礎がなければ、その上に立派な家は建てられません。

一方、DXプラットフォームは、そのDX基盤という土台の上に構築されます。そして、アプリケーションを開発・実行するための環境(PaaS: Platform as a Service)、様々なシステムを連携させるための機能(iPaaS: integration Platform as a Service)、顧客データを統合・活用するための基盤(CDP: Customer Data Platform)など、ビジネス価値を直接生み出すための機能群を提供します。これは、家の「骨組み」や「内装」、「最新の調理設備が整ったキッチン」に例えられます。このプラットフォームがあることで、初めて住人(従業員)は快適に生活(業務)し、創造的な活動(価値創出)を行うことができるのです。

要するに、「DX基盤を整備する」 というのは、老朽化したオンプレミスのサーバーをクラウド(IaaS)に移行したり、ネットワークを増強したりして、システムの足腰を強化する活動を指します。対して、「DXプラットフォームを導入する」 というのは、そのクラウド環境の上で、ローコード開発ツール(PaaS)を導入して業務アプリの内製化を進めたり、データ連携ツール(iPaaS)を導入してSFAとMAのデータを統合したりする活動を指します。

自社のDXを考える際には、「システムの動作が遅い」「サーバーが頻繁にダウンする」といった課題が中心であれば、まずはDX基盤の見直しが必要です。一方で、「新しいサービスを素早く市場に投入したい」「部門間のデータを連携させて分析したい」といったビジネス価値創出に関する課題が中心であれば、DXプラットフォームの導入が有効な選択肢となります。多くの場合、両者は連携して推進されるべきものであり、この階層構造を理解しておくことが、適切なDX戦略の第一歩となります。

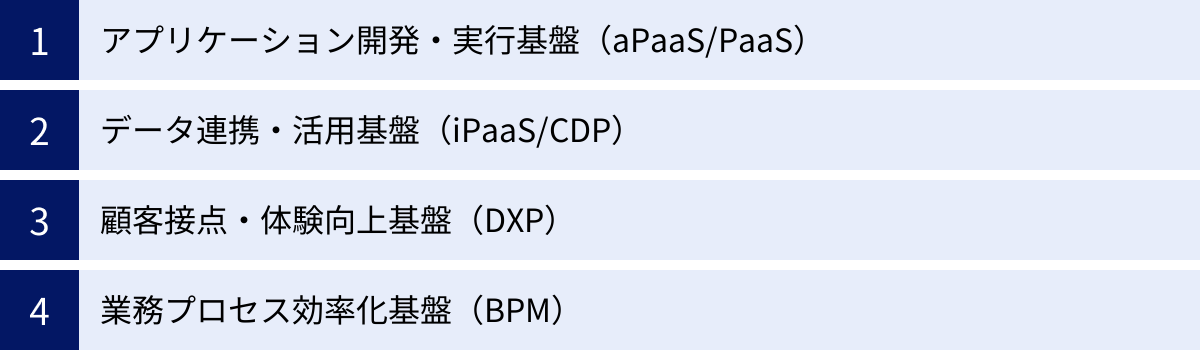

DXプラットフォームの主な種類

DXプラットフォームと一言で言っても、その目的や機能によっていくつかの種類に分類できます。すべての機能を網羅した単一の万能プラットフォームは存在せず、多くの場合は複数のプラットフォームを組み合わせて利用することになります。ここでは、DXプラットフォームを代表的な4つの種類に分け、それぞれの特徴や役割を詳しく解説します。自社の課題がどの種類のプラットフォームで解決できるのかを考える参考にしてください。

アプリケーション開発・実行基盤(aPaaS/PaaS)

aPaaS(application Platform as a Service) や PaaS(Platform as a Service) は、アプリケーションを迅速に開発し、実行・管理するための環境をクラウド上で提供するプラットフォームです。

従来、企業が新しいシステムを開発する場合、サーバーやOS、ミドルウェア、データベースといったインフラ(IT基盤)を自社で用意し、管理する必要がありました。PaaSは、これらのインフラ層をクラウド事業者が提供・管理してくれるため、開発者はインフラの運用・保守から解放され、アプリケーションの開発そのものに集中できます。

主な機能:

- プログラミング言語の実行環境(Java, Python, Rubyなど)

- データベースサービス

- 開発フレームワークやライブラリ

- アプリケーションのデプロイ、監視、スケーリング機能

- API管理機能

近年、このPaaSの中でも特に注目されているのが、ローコード開発プラットフォーム(LCDP) や ノーコード開発プラットフォーム(NCDP) です。これらはaPaaSの一種と位置づけられます。

- ローコード開発: プログラミングの知識が多少必要になるものの、ドラッグ&ドロップなどの視覚的な操作で大半の開発ができ、複雑なロジックのみをコードで記述する。

- ノーコード開発: プログラミングの知識が一切不要で、あらかじめ用意された部品を組み合わせるだけでアプリケーションを構築できる。

この種のプラットフォームを導入する最大のメリットは、開発スピードの劇的な向上です。 市場の変化や顧客からのフィードバックに即座に対応してアプリケーションを修正したり、新しい機能をリリースしたりするアジャイルな開発サイクルを実現できます。

また、IT部門だけでなく、業務を熟知したビジネス部門の従業員が自ら業務改善アプリを開発する「市民開発」を促進できる点も大きな特徴です。例えば、営業部門が日報管理アプリを、経理部門が経費精算の承認フローアプリを、それぞれ現場のニーズに合わせて内製化する、といったことが可能になります。これにより、IT部門の負担を軽減しつつ、全社的な業務効率化をボトムアップで推進できます。

【適した課題】

- 市場投入までの時間(Time to Market)を短縮したい。

- レガシーシステムを刷新し、モダンなアプリケーションを構築したい。

- 現場の細かなニーズに対応する業務アプリを、低コストかつ迅速に開発したい。

- IT人材不足を補い、市民開発を推進したい。

データ連携・活用基盤(iPaaS/CDP)

企業内には、SFA、MA、ERP(統合基幹業務システム)、ECサイト、会計ソフトなど、多種多様なシステムが稼働しており、それぞれが重要なデータを保持しています。しかし、これらのデータがシステムごとに孤立している「データサイロ」の状態では、データを横断的に活用することができません。データ連携・活用基盤は、このデータサイロ問題を解決し、データを企業の最も重要な資産に変えるためのプラットフォームです。

この基盤は、主に iPaaS(integration Platform as a Service) と CDP(Customer Data Platform) の2つに大別されます。

- iPaaS (integration Platform as a Service)

iPaaSは、様々なクラウドサービスやオンプレミスのアプリケーションを、コーディングをほとんど行うことなく連携させるためのプラットフォームです。主要なSaaS(Salesforce, kintone, Slackなど)に対応した「コネクタ」と呼ばれる接続部品が豊富に用意されており、これらをGUI上でつなぎ合わせることで、システム間のデータ同期やワークフローの自動化を容易に実現します。

例えば、「SFAで新しい商談が登録されたら、チャットツールに通知を飛ばし、同時に会計ソフトに顧客マスタを作成する」といった一連の流れを自動化できます。iPaaSは、システム間の「データの橋渡し」を自動化する役割を担います。 - CDP (Customer Data Platform)

CDPは、その名の通り「顧客データ」に特化したプラットフォームです。Webサイトの閲覧履歴、アプリの利用ログ、広告のクリック履歴といったオンラインデータから、店舗での購買履歴、コールセンターへの問い合わせ履歴といったオフラインデータまで、あらゆる顧客接点から得られるデータを収集・統合し、顧客一人ひとりの詳細なプロファイルを構築します。

統合されたデータは、「山田太郎さんは、先週Aという商品ページを3回見て、メルマガ経由でBという商品をカートに入れたが購入には至っていない」といった形で、一人の顧客の行動として可視化されます。このデータを基に、MAツールと連携してパーソナライズされたメールを送ったり、Webサイトの表示内容を出し分けたりすることで、高度なマーケティング施策を実行できます。CDPは、「顧客理解を深めるためのデータハブ」として機能します。

これらのプラットフォームを導入することで、データに基づいた客観的な意思決定(データドリブン経営) が可能になり、マーケティングの精度向上や営業効率の改善に直結します。

【適した課題】

- 社内のシステム間にデータが散在し、有効活用できていない。

- 手作業でのデータ入力や転記に多大な工数がかかっている。

- 顧客の全体像が掴めず、一貫性のあるアプローチができていない。

- データ分析に基づいたマーケティング施策や経営判断を行いたい。

顧客接点・体験向上基盤(DXP)

DXP(Digital Experience Platform) は、Webサイト、モバイルアプリ、SNS、メール、実店舗、コールセンターなど、多様化する顧客とのあらゆる接点(チャネル)において、一貫性のある優れた顧客体験(CX: Customer Experience)を提供するための統合プラットフォームです。

DXPは、従来型のCMS(コンテンツ管理システム)がWebサイトの管理に特化していたのに対し、より広範なチャネルをカバーし、パーソナライゼーションを中核に据えている点が大きな違いです。

主な機能:

- コンテンツ管理 (CMS): Webサイトやアプリのコンテンツを一元管理。

- パーソナライゼーション: 顧客の属性や行動履歴に基づき、表示するコンテンツやオファーを最適化。

- マーケティングオートメーション (MA): メール配信やシナリオベースのナーチャリングを自動化。

- Eコマース: オンラインでの商品販売機能。

- 分析: 顧客行動やキャンペーンの効果を分析し、改善につなげる。

- ポータル: 顧客やパートナー向けの会員サイトを構築。

これらの機能が単一のプラットフォーム上で連携することで、シームレスな顧客体験が実現します。例えば、ある顧客がスマートフォンアプリで商品を閲覧した後、会社のPCでWebサイトを訪れると、アプリで見ていた商品の関連情報がトップページに表示されます。さらに、後日その顧客が実店舗を訪れた際には、店員がタブレットでその顧客のオンラインでの行動履歴を確認し、「Webサイトでご覧になっていたこの商品ですね」とスムーズな接客ができます。

このように、DXPはチャネルを横断して顧客を「個」として認識し、一人ひとりに合わせたコミュニケーションを実現することで、顧客満足度とエンゲージメントを最大化します。 長期的な顧客ロイヤルティを醸成し、LTV(顧客生涯価値)を高める上で、極めて重要な役割を果たします。

【適した課題】

- Web、アプリ、店舗など、チャネルごとに顧客へのアプローチが分断されている。

- 顧客一人ひとりに合わせた、きめ細やかなコミュニケーションができていない。

- 顧客満足度を高め、リピート購入やブランドへの愛着を促進したい。

- コンテンツ制作から配信、効果測定までを効率的に行いたい。

業務プロセス効率化基盤(BPM)

BPM(Business Process Management) は、企業の様々な業務プロセスを継続的に改善し、最適化するためのアプローチであり、それを支援するのがBPMプラットフォーム(BPMS: Business Process Management Suite/System)です。

BPMの目的は、単に業務を自動化するだけでなく、「モデリング(可視化)→実行→モニタリング→分析→改善」というPDCAサイクルを回し続けることで、業務プロセスそのものを進化させることにあります。

主な機能:

- プロセスマデラー: 業務の流れをフローチャートなどの標準的な記法(BPMN)で視覚的に定義するツール。

- ワークフローエンジン: 定義されたプロセスに従って、タスクの割り当てやデータの受け渡しを自動的に実行する。

- モニタリング・分析: 各プロセスの処理時間や滞留状況などをリアルタイムで監視・分析し、ボトルネックを特定する。

- シミュレーション: プロセスを変更した場合の効果を事前にシミュレーションする。

- RPA連携: 人間がPC上で行う定型的な操作を自動化するRPA(Robotic Process Automation)と連携し、自動化の範囲を拡大する。

例えば、「新規取引先の与信申請プロセス」をBPMプラットフォームで管理する場合を考えてみましょう。まず、営業担当者による申請、上長承認、経理部門による審査、最終承認という一連の流れをモデリングします。プラットフォームは、この流れに沿って各担当者にタスクを自動で割り当て、進捗を管理します。

さらに、モニタリング機能を使えば、「経理部門の審査で平均3日間滞留している」といったボトルネックがデータで明確になります。この原因を分析し、審査基準を一部自動化するなどの改善策を講じてプロセスを更新する、といった継続的な改善活動が可能になります。

BPMプラットフォームは、属人化しがちな業務を標準化・可視化し、組織全体のオペレーショナル・エクセレンス(現場業務の卓越性)を追求するための強力な武器となります。

【適した課題】

- 業務プロセスが複雑で属人化しており、全体像を把握できていない。

- 申請・承認業務に時間がかかり、ビジネスのスピードを阻害している。

- どこに業務のボトルネックがあるのか分からず、改善が進まない。

- コンプライアンス遵守のため、業務プロセスを標準化・統制したい。

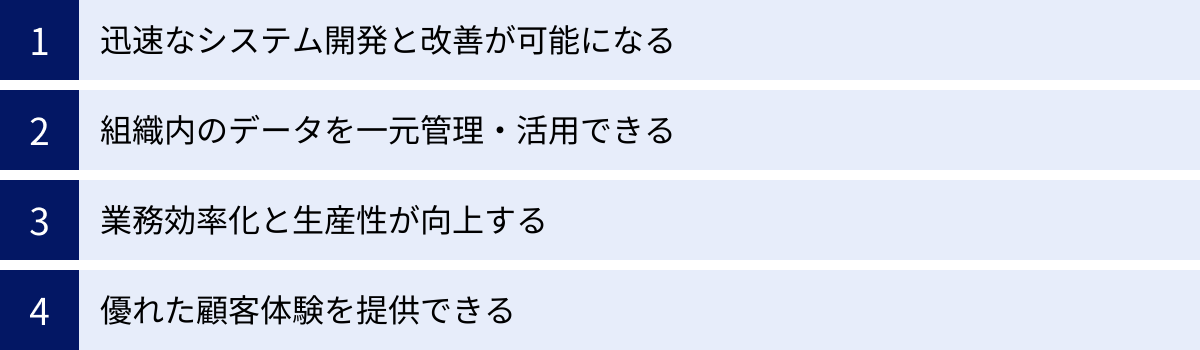

DXプラットフォームを導入する4つのメリット

DXプラットフォームの導入は、単なるコスト削減や効率化に留まらず、企業の競争力を根幹から支える様々なメリットをもたらします。ここでは、代表的な4つのメリットを挙げ、それぞれがどのようにビジネスの成長に貢献するのかを具体的に解説します。

① 迅速なシステム開発と改善が可能になる

現代のビジネス環境では、市場のニーズや競合の動向が目まぐるしく変化します。この変化のスピードに対応できない企業は、あっという間に取り残されてしまいます。DXプラットフォーム、特にaPaaS/PaaSを導入する最大のメリットの一つは、ビジネス環境の変化に即応できる、圧倒的な開発スピードを手に入れられることです。

従来のシステム開発(ウォーターフォール開発)では、要件定義、設計、開発、テスト、リリースという工程を順番に進めるため、一つのシステムが完成するまでに数ヶ月から数年かかることも珍しくありませんでした。これでは、システムが完成した頃にはビジネス要件が変わってしまっている、という事態に陥りがちです。

一方、DXプラットフォームを活用すると、インフラの構築・管理が不要になることに加え、ローコード/ノーコード開発ツールを用いることで、プログラミングの大部分を視覚的な操作で代替できます。これにより、アイデアを素早く形にし(プロトタイピング)、ユーザーからのフィードバックを元に短いサイクルで改善を繰り返す「アジャイル開発」を容易に実践できます。

例えば、新しいサブスクリプションサービスを立ち上げる際に、まずは必要最低限の機能(MVP: Minimum Viable Product)を持ったアプリケーションをプラットフォーム上で数週間で構築してリリースします。そして、初期ユーザーの利用状況や意見を分析し、「この機能がよく使われているから強化しよう」「この導線は分かりにくいから改善しよう」といった改善を毎週のように加えていく、といったアプローチが可能になります。

このような迅速な開発と改善のサイクルは、市場投入までの時間(Time to Market)を劇的に短縮し、競合他社に先んじてビジネスチャンスを掴むことを可能にします。 また、開発が高速化することで、IT部門は基幹システムの維持管理といった守りのITだけでなく、ビジネス価値を直接生み出す「攻めのIT」にリソースを振り向けることができるようになります。

② 組織内のデータを一元管理・活用できる

多くの企業が直面している深刻な課題が、前述した「データサイロ」です。営業、マーケティング、製造、経理といった部門ごと、あるいはシステムごとにデータがバラバラに管理され、全社で横断的に活用できない状態は、企業の成長を大きく阻害します。

DXプラットフォーム、特にiPaaSやCDPといったデータ連携・活用基盤は、このデータサイロ問題を解決するための特効薬となり得ます。プラットフォームがハブ(中心)となり、社内に散在する様々なシステムをAPI連携などで繋ぎ合わせることで、信頼できる唯一の情報源(Single Source of Truth)を構築できます。

データが一元管理されると、これまで見えてこなかった新たなインサイト(洞察)が得られるようになります。

- 経営層: リアルタイムに更新される全社の売上、利益、在庫状況などをダッシュボードで一元的に把握し、データに基づいた迅速かつ正確な経営判断が下せるようになります。

- マーケティング部門: MAの行動履歴とSFAの商談結果、さらにはECサイトの購買データを統合分析することで、どのようなマーケティング施策が実際の成約に繋がったのかを正確に把握し、ROI(投資対効果)の高い施策に集中できます。

- 営業部門: 顧客からの問い合わせ履歴(サポート部門のデータ)やWebサイトの閲覧履歴(マーケティング部門のデータ)を商談前に確認することで、顧客の関心事を深く理解した上で、より的確な提案ができます。

このように、組織内のデータを一元管理・活用できるようになることで、勘や経験だけに頼る属人的なビジネススタイルから脱却し、組織全体としてデータドリブンな文化を醸成できます。 これは、継続的な業務改善とイノベーション創出の基盤となり、企業の競争力を飛躍的に高めることに繋がります。

③ 業務効率化と生産性が向上する

日々の業務の中には、いまだに多くの手作業や定型業務が残存しています。例えば、Excelで作成した見積書の内容を基幹システムに手入力する、複数のシステムからデータを集めて週次のレポートを作成する、といった作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。

BPMやiPaaSといったDXプラットフォームを導入することで、これらの非効率な業務を劇的に改善できます。

- 業務プロセスの自動化: 経費精算や稟議などの申請・承認フローを電子化・自動化することで、紙の書類を回覧する必要がなくなり、承認までの時間が大幅に短縮されます。どこでプロセスが滞っているかも一目瞭然です。

- システム間連携の自動化: iPaaSを使えば、「顧客から問い合わせフォームに投稿があったら、その内容をCRMに自動で登録し、担当部署のチャットルームに通知する」といった一連の流れを自動化できます。これにより、担当者はデータの転記作業から解放され、顧客対応そのものに集中できます。

- 業務の可視化と標準化: BPMプラットフォームで業務プロセスを可視化・定義することにより、業務が標準化され、担当者による品質のばらつきがなくなります。また、誰が見ても業務の流れが理解できるため、新人の教育コスト削減や、担当者の異動・退職時のスムーズな引き継ぎにも貢献します。

これらの取り組みにより、従業員は付加価値の低い単純作業から解放され、より創造的で戦略的な業務に時間とエネルギーを注ぐことができるようになります。 結果として、従業員一人ひとりの生産性が向上するだけでなく、仕事への満足度やエンゲージementも高まり、組織全体の活力が向上するという好循環が生まれます。

④ 優れた顧客体験を提供できる

現代の消費者は、単に機能が優れた製品や価格が安いサービスを求めているわけではありません。商品やサービスを認知し、興味を持ち、購入し、利用し、アフターサポートを受けるまでの一連のプロセス全体を通じた「体験」を重視しています。この顧客体験(CX)の質が、企業のブランドイメージや顧客ロイヤルティを大きく左右します。

DXP(Digital Experience Platform)に代表されるDXプラットフォームは、この優れた顧客体験を提供するための強力な武器となります。

DXPは、Webサイト、モバイルアプリ、実店舗、コールセンターといった、顧客とのあらゆる接点から得られるデータを統合します。これにより、企業は顧客を分断されたインタラクションの集合体としてではなく、一人の人間として、そのジャーニー全体を俯瞰して理解できるようになります。

この統合された顧客理解を基に、高度な「パーソナライゼーション」が実現します。

- Webサイト: 顧客の過去の閲覧履歴や購買履歴に基づき、トップページに表示するおすすめ商品やバナーを動的に変更する。

- Eメール: 全員に同じ内容のメールを送るのではなく、「カートに商品を入れたまま離脱した顧客」にだけリマインドメールを送ったり、誕生月に特別なクーポンを送ったりする。

- モバイルアプリ: 顧客の位置情報に基づき、近くの店舗で利用できるクーポンをプッシュ通知で配信する。

このように、チャネルを横断して一貫性があり、かつ個々の顧客に最適化されたコミュニケーションを行うことで、顧客は「自分のことを理解してくれている」と感じ、企業に対する信頼と愛着を深めます。優れた顧客体験は、価格競争から脱却し、長期的に選ばれ続けるブランドを構築するための最も重要な差別化要因となり、企業の安定的な収益基盤を築くことに繋がります。

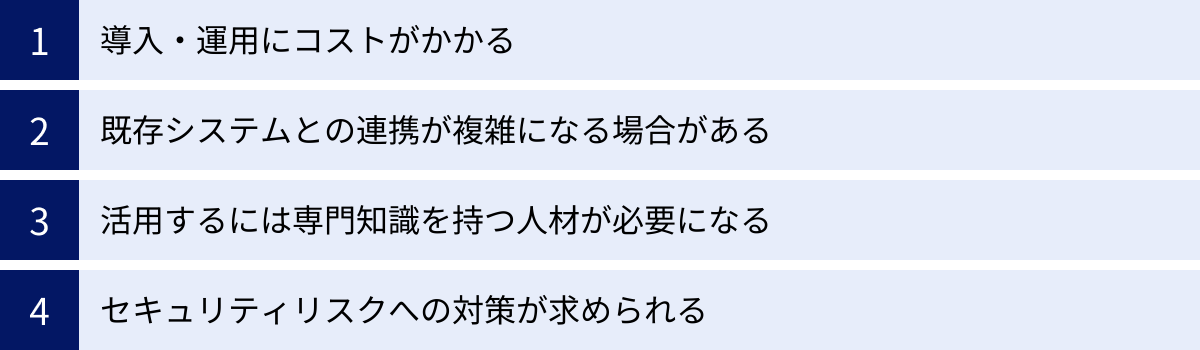

DXプラットフォーム導入のデメリットと注意点

DXプラットフォームは多くのメリットをもたらす一方で、導入と活用にはいくつかの課題や注意点も存在します。これらのリスクを事前に理解し、対策を講じておくことが、導入プロジェクトを成功に導くための鍵となります。ここでは、主なデメリットと注意点を4つの観点から解説します。

導入・運用にコストがかかる

DXプラットフォームの導入は、決して安価な投資ではありません。様々な種類のコストが発生することを念頭に置き、慎重な予算計画を立てる必要があります。

- 初期費用: プラットフォームの導入にあたり、最初に発生する費用です。クラウド型のSaaS/PaaSでは無料の場合も多いですが、大規模なカスタマイズやデータ移行を伴う場合、あるいは外部のコンサルティング会社に導入支援を依頼する場合には、数百万円以上の初期費用がかかることもあります。

- ライセンス費用(月額・年額): プラットフォームを利用し続けるために定期的に発生する費用です。課金体系はサービスによって様々で、「ユーザー数」「利用する機能やエディション」「CPUやストレージなどのリソース使用量」「APIの呼び出し回数」などに応じて変動します。自社の利用規模を予測し、複数の料金プランを比較検討することが重要です。

- 運用・保守費用: プラットフォームを安定して運用するための人件費や、トラブル対応、定期的なメンテナンスにかかる費用です。また、プラットフォームのバージョンアップに対応するための改修費用が発生する場合もあります。

- カスタマイズ・追加開発費用: 標準機能だけでは要件を満たせない場合に、追加で開発を行うための費用です。安易なカスタマイズは、将来のバージョンアップを困難にし、保守コストを増大させるリスクがあるため、慎重に判断する必要があります。

【注意点と対策】

これらのコストを考慮する際には、単に導入費用を見るだけでなく、長期的な運用まで含めたTCO(総所有コスト)の視点を持つことが不可欠です。 そして、その投資に対してどれだけのリターン(業務効率化による人件費削減、売上向上、コスト削減など)が見込めるのか、投資対効果(ROI)を事前に試算し、経営層の合意を得ておくことが重要です。最初は小規模な部門で導入して効果を測定し、成功モデルを確立してから全社に展開する「スモールスタート」のアプローチも、リスクを抑える上で有効な手段です。

既存システムとの連携が複雑になる場合がある

DXプラットフォームの価値を最大化するには、既存の社内システム(特に基幹システムであるERPや、長年利用してきた独自の業務システムなど)とのデータ連携が鍵となります。しかし、この連携が予期せぬ壁となるケースは少なくありません。

特に、「レガシーシステム」と呼ばれる古い技術で構築されたシステムは、外部連携のためのAPI(Application Programming Interface)が用意されていなかったり、データ形式が特殊であったりと、最新のクラウドプラットフォームとスムーズに接続できないことがあります。

無理に連携させようとすると、

- 連携のための中継プログラムを個別に開発(スクラッチ開発)する必要があり、多大なコストと時間がかかる。

- 連携部分がブラックボックス化し、障害発生時の原因特定が困難になる。

- 将来、どちらかのシステムをバージョンアップした際に、連携プログラムが動かなくなり、その都度改修が必要になる。

といった問題が発生し、かえって運用を複雑化させ、保守性を著しく低下させるリスクがあります。

【注意点と対策】

プラットフォームを選定する段階で、連携対象となる既存システムの仕様(APIの有無、データ形式、バージョンなど)を詳細に調査しておくことが極めて重要です。 その上で、候補となるプラットフォームが提供する標準のコネクタやAPIで連携が可能かどうかを、ベンダーや導入支援パートナーに確認しましょう。

もし直接連携が難しい場合は、iPaaS(データ連携プラットフォーム)を間に挟むことで、複雑な連携を吸収・簡素化できる場合があります。 それでも連携が困難な場合は、DXプラットフォーム導入を機に、老朽化したレガシーシステム自体の刷新を長期的な視野で検討することも必要です。

活用するには専門知識を持つ人材が必要になる

高機能なDXプラットフォームを導入したとしても、それを使いこなす人材がいなければ、本来の価値を発揮することはできません。「高価なスポーツカーを買ったのに、運転の仕方がわからずガレージに置いたまま」という「宝の持ち腐れ」状態に陥るリスクがあります。

DXプラットフォームを効果的に活用するためには、以下のような多様なスキルセットが求められます。

- 技術的スキル: クラウド、データベース、API、セキュリティなど、プラットフォームの基盤となる技術に関する知識。

- 業務知識: 担当する業務プロセスを深く理解し、どこに課題があり、どうすれば改善できるかを考える力。

- データ分析スキル: 収集したデータを分析し、ビジネスに役立つインサイトを導き出す能力。

- プロジェクトマネジメントスキル: 導入プロジェクトを計画通りに推進し、関係各所と調整する能力。

しかし、これらのスキルをすべて兼ね備えた「DX人材」は市場全体で不足しており、多くの企業が人材確保に苦戦しているのが現実です。 IT部門に過度な負担が集中し、業務部門は「IT部門がやってくれるだろう」と受け身になってしまうと、DXは思うように進みません。

【注意点と対策】

この課題に対しては、多角的なアプローチが必要です。

- 社内人材の育成(リスキリング): 外部から採用するだけでなく、既存の従業員に対して研修や資格取得支援を行い、新たなスキルを習得させる。これが最も持続可能な解決策です。

- 市民開発の推進: ローコード/ノーコードプラットフォームを導入し、プログラミング経験のない業務部門の従業員が自ら簡単なアプリケーションを開発できるようにする「市民開発者」を育成する。

- 外部パートナーの活用: 自社にない専門知識やノウハウを持つコンサルティング会社や開発パートナーの支援を一時的に受ける。ただし、パートナーに「丸投げ」するのではなく、協業を通じてノウハウを吸収し、最終的には自社に内製化していくという強い意志が重要です。

セキュリティリスクへの対策が求められる

DXプラットフォーム、特にクラウドサービスを利用するということは、自社の顧客情報や財務情報、技術情報といった機密性の高いデータを、自社の管理下(オンプレミス)から外部の事業者の環境へと預けることを意味します。これにより、利便性や柔軟性が向上する一方で、新たなセキュリティリスクに直面することになります。

具体的には、以下のようなリスクが考えられます。

- 不正アクセス・サイバー攻撃: 悪意のある第三者によるハッキングやサービス妨害(DDoS)攻撃。

- 情報漏洩: 従業員の操作ミスや設定不備、あるいは内部不正によってデータが外部に流出するリスク。

- クラウドサービスの障害: 利用しているプラットフォーム自体が大規模な障害を起こし、自社の業務が停止してしまうリスク。

- コンプライアンス違反: 預けているデータの管理方法が、業界の規制(例:金融業界のFISC)や個人情報保護法などの法令要件を満たしていないリスク。

これらのリスクを軽視すると、企業の信用を失墜させ、事業継続に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

【注意点と対策】

セキュリティ対策は、プラットフォーム提供事業者に任せきりにするのではなく、自社と事業者とで責任範囲を明確にする「責任共有モデル」の考え方が基本です。

- 選定時の確認: プラットフォームを選定する際には、その事業者がISO/IEC 27001(ISMS)やSOC報告書といった第三者機関によるセキュリティ認証を取得しているかを必ず確認します。また、データセンターの物理的セキュリティやデータの暗号化方式などもチェックしましょう。

- 自社で講じるべき対策: プラットフォーム導入後は、自社で厳格なセキュリティポリシーを策定し、運用する必要があります。具体的には、アクセス権限の最小化(必要最小限の権限しか与えない)、多要素認証(MFA)の義務化、退職者のアカウント即時削除、定期的なアクセスログの監査などを徹底することが不可欠です。

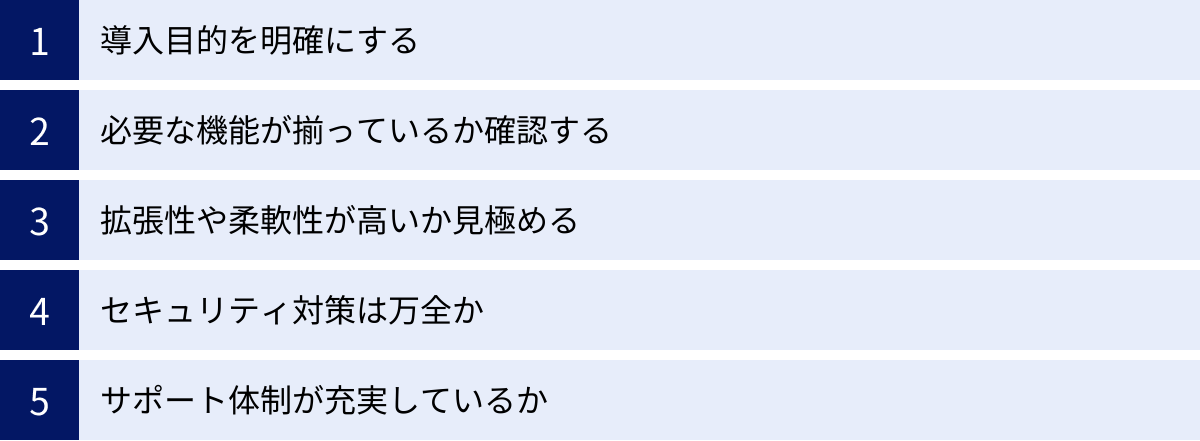

DXプラットフォーム選びの5つのポイント

数多くのDXプラットフォームの中から、自社に最適な一つを選び出すのは容易なことではありません。ここでは、導入の失敗を避け、成功確率を高めるために、プラットフォーム選定時に必ず押さえておきたい5つの重要なポイントを解説します。

① 導入目的を明確にする

プラットフォーム選びで最も重要かつ、全ての出発点となるのが「なぜDXプラットフォームを導入するのか?」という目的を明確にすることです。「競合他社が導入しているから」「DXが流行っているから」といった曖昧な動機で選定を始めると、必ずと言っていいほど失敗します。多機能で高価なプラットフォームを導入したものの、結局どの機能も使いこなせず、コストだけが無駄にかかるという結果になりかねません。

まずは、自社の現状を分析し、ビジネス上の最も大きな課題は何かを洗い出しましょう。そして、その課題を解決した結果、どのような状態になりたいのか(To-Be像)を具体的に描きます。

【目的を具体化する例】

- 悪い例: 「業務を効率化したい」

- 良い例: 「営業部門の見積作成から承認までにかかる時間を、現状の平均3日から1日に短縮したい」

- 悪い例: 「データ活用を進めたい」

- 良い例: 「顧客のWeb行動履歴と購買データを統合し、クロスセルによる売上を前年比10%向上させたい」

このように、「誰の」「どの業務の」「何を」「どのように改善したいのか」を、可能であれば定量的な目標(KPI)と共に設定することが重要です。

目的が明確になれば、自ずと選ぶべきプラットフォームの種類も見えてきます。

- 迅速なアプリ開発が目的なら → aPaaS/PaaS、ローコード/ノーコードプラットフォーム

- データサイロの解消が目的なら → iPaaS、CDP

- 顧客体験の向上が目的なら → DXP

- 業務プロセスの標準化・自動化が目的なら → BPMプラットフォーム

この最初のステップを丁寧に行うことが、後々の選定プロセス全体を正しい方向へと導きます。

② 必要な機能が揃っているか確認する

導入目的が明確になったら、次はその目的を達成するために「具体的にどのような機能が必要か」をリストアップします。この時、「絶対に不可欠な機能(Must-have)」と、「あると嬉しいが、なくても代替手段がある機能(Nice-to-have)」に分けて整理すると、後々の比較検討がしやすくなります。

例えば、「営業部門の見積作成・承認プロセスの効率化」が目的の場合、以下のように機能を洗い出します。

- Must-have(必須機能):

- 見積書テンプレート作成機能

- ワークフロー設定機能(申請・承認ルートを柔軟に設定できる)

- スマートフォンからの承認機能

- 既存の顧客管理システムとのデータ連携機能

- Nice-to-have(あると便利な機能):

- 過去の見積検索機能

- 電子契約サービスとの連携機能

- AIによる見積内容のチェック機能

この要件リストを作成したら、候補となるプラットフォームの機能一覧と照らし合わせ、どれだけ自社の要件を満たしているか(Fit率)を評価します。これを「Fit & Gap分析」と呼びます。

注意すべきは、「大は小を兼ねる」という考えで、むやみに多機能なプラットフォームを選ばないことです。機能が多すぎると、操作画面が複雑になってユーザーが使いこなせなかったり、利用しない機能のために高いライセンス費用を払い続けることになったりします。自社の規模やITリテラシーに合った、シンプルで直感的に使えるかどうかも重要な選定基準です。無料トライアルやデモを活用し、実際に操作感を試してみることを強くおすすめします。

③ 拡張性や柔軟性が高いか見極める

ビジネスは生き物であり、常に変化し続けます。今は最適なプラットフォームでも、5年後、10年後の事業拡大や方針転換に対応できなければ、再びシステム刷新という大きな負担を強いられることになります。そのため、将来の変化を見据え、プラットフォームに十分な「拡張性」と「柔軟性」があるかを見極めることが非常に重要です。

確認すべきポイントは主に以下の3つです。

- スケーラビリティ: 将来、ユーザー数やデータ量、アクセス数が大幅に増加した場合でも、パフォーマンスを落とすことなくスムーズに対応できるか。クラウドベースのプラットフォームであれば、リソースを柔軟に増減できる(スケールアップ/スケールアウト)ものが望ましいです。

- 連携性(API): 他のシステムや新しいSaaSと容易に連携できるか。そのために、豊富で使いやすいAPIが公開されているか、主要な外部サービスとの連携コネクタが用意されているかは重要なチェック項目です。APIエコシステムが充実しているプラットフォームは、将来の拡張性が高いと言えます。

- カスタマイズ性: 標準機能では対応できない独自の要件が出てきた場合に、どの程度柔軟にカスタマイズや追加開発ができるか。ただし、前述の通り、過度なカスタマイズは保守性を損なう「諸刃の剣」でもあります。プラットフォームの標準機能に自社の業務を合わせていく、という発想の転換も時には必要です。

また、特定のベンダーの技術や製品に過度に依存してしまうと、将来的に他のプラットフォームへの移行が非常に困難になる「ベンダーロックイン」のリスクも考慮する必要があります。オープンな標準技術を採用しているか、データの移行が容易か、といった点も確認しておきましょう。

④ セキュリティ対策は万全か

企業の生命線であるデータを預ける以上、セキュリティは最も妥協してはならない選定ポイントです。万が一、情報漏洩やシステム停止といったセキュリティインシデントが発生すれば、顧客からの信頼を失い、事業継続に致命的なダメージを与えかねません。

プラットフォーム提供事業者がどのようなセキュリティ対策を講じているか、多角的にチェックする必要があります。

【主なチェックリスト】

- 第三者認証の取得状況:

- ISO/IEC 27001 (ISMS): 情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格。

- ISO/IEC 27017: クラウドセキュリティに関する国際規格。

- SOC (Service Organization Control) 報告書: 外部監査人が内部統制を評価した報告書。

- データセンターの安全性:

- データセンターの所在地(国内か海外か)。

- 物理的な入退室管理、監視カメラの設置状況。

- 耐震・免震構造、自家発電設備などの災害対策。

- データ保護:

- 通信経路の暗号化(TLS/SSL)。

- 保存データの暗号化(at-rest encryption)。

- バックアップと障害復旧(DR)対策。

- アクセス管理機能:

- IPアドレスによるアクセス制限。

- 多要素認証(MFA)への対応。

- シングルサインオン(SSO)によるID管理の統合。

- 監査・監視:

- 操作ログやアクセスログが取得・保管できるか。

- 不正アクセスの検知・通知機能があるか。

これらの項目について、自社が定めるセキュリティポリシーや、業界で求められるガイドライン(例えば金融業界であればFISC安全対策基準)の要件を満たしているかを厳しく評価しましょう。

⑤ サポート体制が充実しているか

プラットフォームを導入した後、運用していく中では必ず疑問点や技術的な問題が発生します。そのような時に、迅速かつ的確なサポートを受けられるかどうかは、プラットフォームを安定して活用していく上で極めて重要です。特に、社内に専門知識を持つ人材が少ない場合には、サポート体制の充実度が選定の決め手となることもあります。

以下の観点から、サポート体制を評価しましょう。

- 問い合わせチャネルと対応時間:

- 問い合わせ方法は何か(電話、メール、チャット、専用ポータルなど)。

- 対応時間はいつか(24時間365日か、平日日中のみか)。

- 日本語でのサポートは受けられるか。

- ドキュメント・ナレッジベース:

- オンラインヘルプやFAQ、チュートリアル動画などが整備されているか。 これらの自己解決リソースが充実していると、簡単な問題はサポートに頼らずとも迅速に解決できます。

- コミュニティ:

- 他のユーザーと情報交換したり、質問したりできるユーザーコミュニティの活発さ。他のユーザーの活用事例は、自社での利用のヒントになります。

- 導入支援・コンサルティング:

- 初期設定やデータ移行、操作トレーニングなどを支援してくれる有償・無償のサービスがあるか。

- 障害情報:

- プラットフォームに障害が発生した際の通知方法や、過去の稼働実績が公開されているか。

これらのサポート内容は、契約プランによって異なる場合が多いため、どのレベルのサポートがどのプランに含まれているのかを事前にしっかりと確認しておくことが大切です。

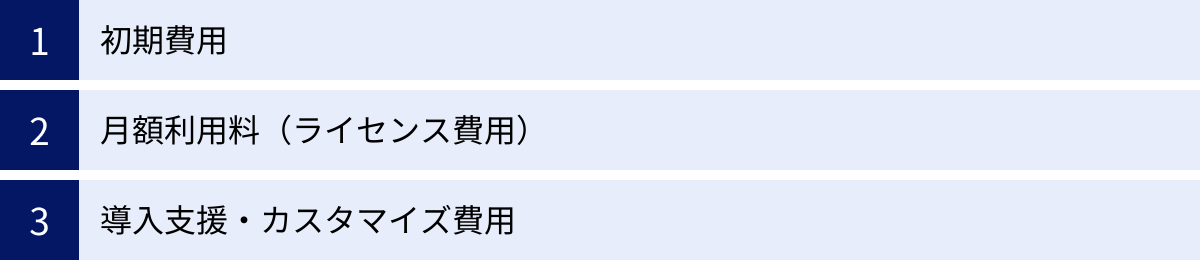

DXプラットフォームの費用相場

DXプラットフォームの導入を検討する上で、最も気になる点の一つが費用でしょう。しかし、プラットフォームの価格は、その種類、機能、提供形態(クラウド/オンプレミス)、利用規模などによって大きく異なり、「相場はいくら」と一概に言うことは非常に困難です。ここでは、費用の内訳を「初期費用」「月額利用料」「導入支援・カスタマイズ費用」の3つに分け、それぞれの価格感や変動要因について解説します。

初期費用

相場:0円 〜 数百万円

初期費用は、プラットフォームの利用を開始するにあたって、最初に一度だけ発生する費用です。

- クラウド型(SaaS/PaaS)の場合: 多くのクラウドサービスでは、初期費用は0円に設定されています。アカウントを登録すればすぐに利用を開始できる手軽さが魅力です。ただし、オプションで初期設定のサポートを依頼した場合は、別途数万円〜数十万円の費用が発生することがあります。

- オンプレミス型や大規模導入の場合: ソフトウェアライセンスを買い切りで購入し、自社のサーバーにインストールするオンプレミス型のプラットフォームでは、ライセンス購入費用として数百万円〜数千万円がかかることがあります。また、クラウド型であっても、全社規模での導入で、専門のコンサルタントによる要件定義や環境構築、データ移行などが必要な場合は、プロジェクト費用として高額な初期費用が発生します。

初期費用を抑えたい場合は、クラウド型でスモールスタートするのが定石です。

月額利用料(ライセンス費用)

相場:数万円 〜 数百万円以上

月額利用料は、プラットフォームを継続的に利用するために発生する、最も中心的なコストです。主な課金体系には、以下のようなパターンがあります。自社の利用実態に合わない課金体系を選ぶと、コストが割高になる可能性があるため注意が必要です。

- ユーザー単位課金:

- 内容: 利用する従業員のID数に応じて費用が決まる、最も一般的な課金モデルです。

- 例: 1ユーザーあたり月額1,500円、など。

- 代表的なサービス: kintone, Salesforceなど。

- 注意点: 利用頻度の低い従業員にもIDを発行すると無駄なコストが発生します。

- リソース単位課金(従量課金):

- 内容: CPU、メモリ、ストレージ、ネットワーク通信量など、実際に使用したITリソースの量に応じて費用が決まります。

- 例: 仮想サーバー1台あたり月額〇円、データ転送量1GBあたり〇円、など。

- 代表的なサービス: AWS, Microsoft Azure, Google CloudなどのIaaS/PaaS。

- 注意点: 利用量が予測しにくいと予算が立てづらく、意図せず高額な請求が発生するリスクがあります。

- 機能・エディション別課金:

- 内容: 提供される機能の範囲に応じて、複数の料金プラン(例: Basic, Standard, Pro, Enterprise)が用意されています。上位のプランほど、高度な機能や手厚いサポートが利用できます。

- 代表的なサービス: 多くのSaaSで採用されています。

- 注意点: 最初から高機能なプランを選ぶのではなく、まずは基本プランから始め、必要に応じてアップグレードするのが賢明です。

- 利用量に応じた課金:

- 内容: APIの呼び出し回数、管理するデータ量、処理するトランザクション数などに応じて費用が決まります。

- 代表的なサービス: iPaaS, CDP, データウェアハウスなど。

- 注意点: ビジネスの成長と共に利用量が増加し、コストも上昇していくことを見込んでおく必要があります。

導入支援・カスタマイズ費用

相場:数十万円 〜 数千万円

これは、プラットフォームの標準機能だけでは要件を満たせない場合や、自社だけでの導入が難しい場合に、ベンダーや外部の導入支援パートナー(SIer、コンサルティングファームなど)に支払う費用です。

主な内訳:

- コンサルティング費用: 現状分析、要件定義、導入計画の策定など。

- 設計・開発費用: 標準機能にない機能の追加開発(アドオン)や、既存システムとの連携プログラム開発など。

- データ移行費用: 古いシステムから新しいプラットフォームへデータを移す作業。

- トレーニング費用: 従業員向けの操作研修や管理者向け研修の実施。

この費用は、どこまでを自社で行い、どこからを外部に委託するかによって大きく変動します。 高度な専門知識が必要な部分や、自社にリソースがない部分に絞って外部の力を借りることで、コストを最適化できます。

DXプラットフォームおすすめ20選

ここでは、2024年現在、国内外で高く評価されている代表的なDXプラットフォームを20種類ピックアップしてご紹介します。各プラットフォームがどの種類に分類され、どのような特徴を持つのかを簡潔に解説します。

(各サービスの情報は、各社公式サイト等を参照し、2024年時点の一般的な認識に基づき記述しています。)

① Salesforce Platform

CRM(顧客関係管理)で世界トップシェアを誇るSalesforceの基盤となるaPaaS/PaaS。豊富なCRMデータと連携したアプリケーションを、ローコード/ノーコードで迅速に開発できるのが最大の特徴。AppExchangeというアプリストアも充実しています。(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト)

② Microsoft Azure

Microsoftが提供する総合的なクラウドプラットフォーム。Windows ServerやMicrosoft 365(Office)との親和性が非常に高く、既存のMicrosoft製品を利用している企業にとって導入しやすいのが強みです。AI、IoT関連のサービスも豊富に揃っています。(参照:日本マイクロソフト株式会社公式サイト)

③ Amazon Web Services (AWS)

世界で最も広く利用されているクラウドプラットフォーム。200以上のフル機能のサービスを提供しており、コンピューティング、ストレージ、データベースから機械学習、AI、IoTまで、あらゆるニーズに対応できる圧倒的なサービス群が特徴です。(参照:アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社公式サイト)

④ Google Cloud

Googleが提供するクラウドプラットフォーム。検索エンジンやYouTubeを支える強力なインフラを基盤としており、特に大規模データ分析(BigQuery)やAI・機械学習(Vertex AI)の分野で高い評価を得ています。(参照:グーグル・クラウド・ジャパン合同会社公式サイト)

⑤ SAP Business Technology Platform

ERPで高いシェアを持つSAP社が提供するPaaS。SAP S/4HANAなどのSAPアプリケーションとのシームレスな連携・拡張を目的として設計されており、データ分析、AI、自動化などの機能を提供します。(参照:SAPジャパン株式会社公式サイト)

⑥ kintone

サイボウズ株式会社が提供する、日本国内で非常に人気の高い業務改善プラットフォーム。プログラミング不要で、ドラッグ&ドロップ操作で業務アプリを簡単に作成できます。日報、案件管理、問い合わせ管理など、現場主導のDX(市民開発)を推進するのに最適です。(参照:サイボウズ株式会社公式サイト)

⑦ ServiceNow (Now Platform)

元々はITサービスマネジメント(ITSM)のツールとして始まりましたが、現在では人事、経理、総務など企業全体の様々な業務ワークフローを自動化・統合するプラットフォームへと進化しています。単一のデータモデルで全社の業務をつなぐことを目指しています。(参照:ServiceNow Japan合同会社公式サイト)

⑧ Oracle Cloud Infrastructure (OCI)

データベースで強みを持つOracle社が提供するクラウドプラットフォーム。特にデータベースサービス(Autonomous Database)の性能やコストパフォーマンスに定評があります。高いパフォーマンスを低コストで実現することを目指しています。(参照:日本オラクル株式会社公式サイト)

⑨ IBM Cloud

IBMが提供するクラウドプラットフォーム。特に金融機関や政府機関など、高いセキュリティと信頼性が求められるエンタープライズ領域に強みを持ちます。ハイブリッドクラウドやマルチクラウド環境の構築・管理を支援する機能が充実しています。(参照:日本アイ・ビー・エム株式会社公式サイト)

⑩ Pega Platform

BPM(ビジネスプロセスマネジメント)とCRMを統合したユニークなローコードプラットフォーム。顧客とのやり取りからバックエンドの業務処理まで、エンドツーエンドのプロセスを自動化・最適化することに長けています。(参照:ペガジャパン株式会社公式サイト)

⑪ Appian

BPMとローコード開発を融合させたプラットフォーム。複雑な業務プロセスを迅速にアプリケーション化し、継続的に改善していくことを得意とします。プロセスマイニング機能も統合し、現状の業務プロセスの可視化・分析も可能です。(参照:Appian Japan株式会社公式サイト)

⑫ Mendix

SAP傘下のシーメンスが提供する、エンタープライズ向けのローコード開発プラットフォーム。ビジネス部門とIT部門が協業しながら、複雑な要件に対応するアプリケーションを高速で開発することを目指しています。(参照:Mendix Japan株式会社公式サイト)

⑬ OutSystems

Webアプリケーションやモバイルネイティブアプリを高速開発できるローコードプラットフォーム。高い生産性と、複雑な要件にも対応できる柔軟性を両立している点が評価されています。(参照:OutSystemsジャパン株式会社公式サイト)

⑭ Treasure Data

日本で創業された、顧客データに特化したCDP(カスタマーデータプラットフォーム)。オンライン・オフラインのあらゆる顧客データを統合し、マーケティング施策の高度化を支援します。(参照:トレジャーデータ株式会社公式サイト)

⑮ Snowflake

クラウドネイティブなアーキテクチャで設計されたデータクラウドプラットフォーム。データウェアハウス、データレイク、データ分析基盤などを単一のプラットフォームで提供し、異なるクラウド間でのデータ共有も容易です。(参照:Snowflake株式会社公式サイト)

⑯ Databricks

大規模データ処理とAI・機械学習のための統合プラットフォーム。「レイクハウス」という、データレイクとデータウェアハウスの利点を統合した新しいアーキテクチャを提唱しています。(参照:データブリックス・ジャパン株式会社公式サイト)

⑰ Adobe Experience Platform

Adobeが提供するDXP(デジタルエクスペリエンスプラットフォーム)の中核となるリアルタイムCDP。Adobe AnalyticsやAdobe Targetなどの同社製品群とシームレスに連携し、一貫した顧客体験の創出を支援します。(参照:アドビ株式会社公式サイト)

⑱ Platio

アステリア株式会社が提供する、モバイルアプリ作成に特化したノーコードツール。現場で利用する在庫管理アプリや報告書アプリなどを、プログラミング知識なしで短期間で作成し、すぐに業務に活用できます。(参照:アステリア株式会社公式サイト)

⑲ Workato

エンタープライズ向けのiPaaS(Integration Platform as a Service)。数千種類のアプリケーションコネクタを提供し、複雑なワークフローの自動化やデータ連携をローコードで実現します。(参照:Workato株式会社公式サイト)

⑳ MuleSoft Anypoint Platform

Salesforce傘下のMuleSoftが提供するiPaaS。APIを再利用可能な部品として管理し、それらを組み合わせてシステムを連携させる「API主導の接続性」というアプローチに強みを持ちます。(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト)

DXプラットフォームの比較一覧表

前章で紹介した20のDXプラットフォームの主な特徴を一覧表にまとめました。自社の目的や規模に合ったプラットフォームを比較検討する際の参考にしてください。

| プラットフォーム名 | 提供企業 | 主な種類 | 特徴 | ターゲット |

|---|---|---|---|---|

| Salesforce Platform | Salesforce | aPaaS/PaaS | CRM連携に強みを持つローコード開発基盤 | 中〜大企業 |

| Microsoft Azure | Microsoft | IaaS/PaaS | Microsoft製品との高い親和性、総合力 | 全ての規模 |

| Amazon Web Services (AWS) | Amazon | IaaS/PaaS | 圧倒的なサービス数とシェアNo.1の実績 | 全ての規模 |

| Google Cloud | IaaS/PaaS | データ分析とAI/機械学習に強み | 全ての規模 | |

| SAP Business Technology Platform | SAP | PaaS | SAPアプリケーションとの連携・拡張に特化 | 大企業 |

| kintone | サイボウズ | aPaaS/ノーコード | 現場主導の業務改善アプリを高速開発 | 中小〜大企業 |

| ServiceNow (Now Platform) | ServiceNow | BPM/aPaaS | 全社的なワークフローの自動化・統合 | 大企業 |

| Oracle Cloud Infrastructure (OCI) | Oracle | IaaS/PaaS | データベースとコストパフォーマンスに強み | 中〜大企業 |

| IBM Cloud | IBM | IaaS/PaaS | 金融など高いセキュリティが求められる業界向け | 大企業 |

| Pega Platform | Pegasystems | BPM/aPaaS | BPMとCRMを統合したプロセス自動化 | 大企業 |

| Appian | Appian | BPM/aPaaS | ローコードによる複雑な業務プロセスのアプリ化 | 大企業 |

| Mendix | Siemens/Mendix | aPaaS/ローコード | エンタープライズ向けの複雑なアプリ開発 | 大企業 |

| OutSystems | OutSystems | aPaaS/ローコード | Web/モバイルアプリの高速開発に強み | 中〜大企業 |

| Treasure Data | Treasure Data | CDP | 顧客データに特化した収集・統合・活用基盤 | 中〜大企業 |

| Snowflake | Snowflake | データクラウド | クラウドネイティブなデータ分析・共有基盤 | 中〜大企業 |

| Databricks | Databricks | データ/AI基盤 | 大規模データ分析とAIのためのレイクハウス | 大企業 |

| Adobe Experience Platform | Adobe | DXP/CDP | Adobe製品群と連携したリアルタイム顧客体験 | 大企業 |

| Platio | アステリア | aPaaS/ノーコード | モバイルアプリ特化の現場向けノーコードツール | 中小〜大企業 |

| Workato | Workato | iPaaS | エンタープライズ向けのワークフロー自動化 | 中〜大企業 |

| MuleSoft Anypoint Platform | Salesforce/MuleSoft | iPaaS | API主導によるシステム連携・統合 | 大企業 |

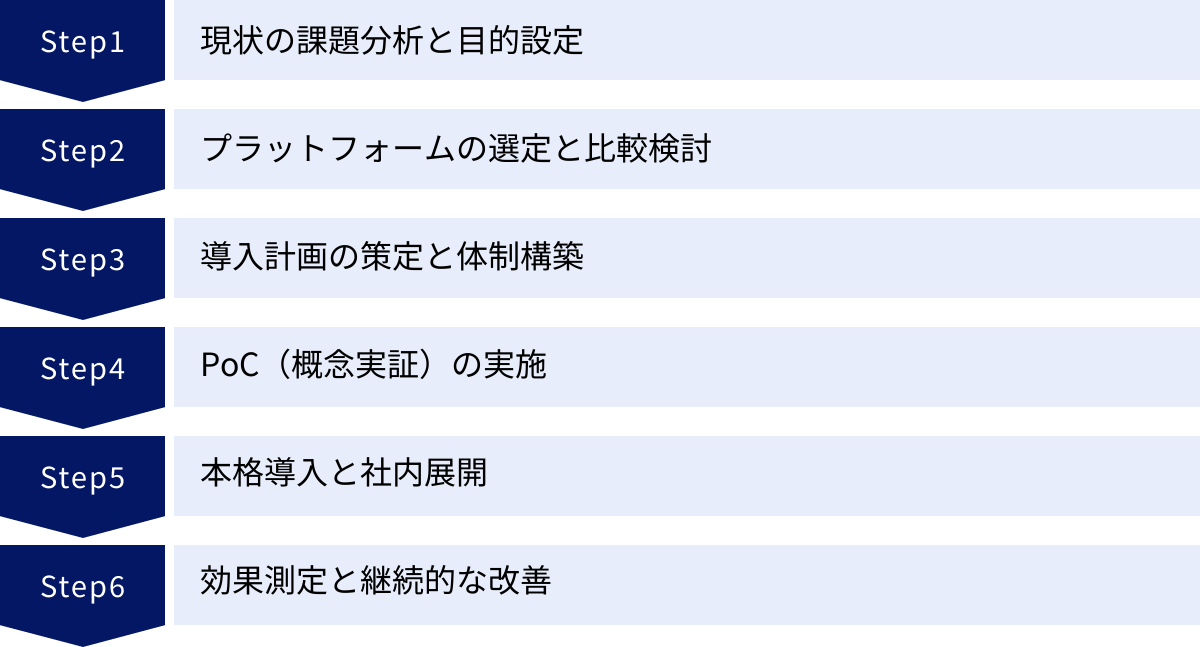

DXプラットフォーム導入の6ステップ

DXプラットフォームの導入は、単にツールを契約してインストールすれば終わり、というものではありません。ビジネス上の成果に結びつけるためには、戦略的かつ計画的にプロジェクトを進める必要があります。ここでは、導入を成功に導くための標準的な6つのステップを解説します。

① 現状の課題分析と目的設定

これは「選び方のポイント」でも触れた、最も重要な最初のステップです。

まず、As-Is(現状)の姿を正確に把握します。 対象となる業務のプロセスをフロー図などで可視化し、関係者へのヒアリングを通じて、どこに非効率な点や問題があるのかを洗い出します。「時間がかかりすぎている」「ミスが頻発している」「情報が分断されている」といった具体的な課題をリストアップします。

次に、To-Be(理想の姿)を描きます。 プラットフォームを導入することで、これらの課題をどのように解決し、どのような状態を実現したいのかを定義します。この時、「売上〇%向上」「コスト〇%削減」「リードタイム〇日短縮」といった、後から効果を測定できる定量的・定性的な目標(KPI)を設定することが不可欠です。 この目的とKPIが、プロジェクト全体の羅針盤となります。

② プラットフォームの選定と比較検討

目的と要件が固まったら、それを満たすことができるプラットフォームの候補を複数リストアップします。各ベンダーのWebサイトや資料を収集するだけでなく、必要であればRFP(提案依頼書)を作成し、各社から具体的な提案と見積もりを取り寄せます。

提案内容を比較検討する際には、「選び方の5つのポイント」で解説した観点(機能、拡張性、セキュリティ、サポート、コスト)から、多角的に評価します。評価シートを作成し、各項目を点数化すると、客観的な比較がしやすくなります。この段階で、複数のベンダーからデモンストレーションを受け、実際の操作感を確認することも重要です。

③ 導入計画の策定と体制構築

導入するプラットフォームが決定したら、具体的な導入計画を策定します。

- WBS(作業分解構成図)の作成: 導入に必要なタスクをすべて洗い出し、親子関係を整理します。

- スケジュールの策定: 各タスクの担当者と開始日・終了日を明確にした、詳細なスケジュール表(ガントチャートなど)を作成します。

- 体制の構築: このプロジェクトを推進するための体制を整えます。プロジェクト全体の責任者であるプロジェクトマネージャー、ベンダーとの技術的な調整を行うIT担当者、そして実際にプラットフォームを利用する業務部門の代表者など、各役割のメンバーをアサインします。経営層からプロジェクトオーナーを選出し、強力なバックアップを得ることも成功の鍵です。

④ PoC(概念実証)の実施

PoC(Proof of Concept)とは、本格的な導入の前に、小規模な環境でプラットフォームを実際に試用し、「技術的に実現可能か」「期待する効果が得られそうか」を検証する活動です。いきなり全社展開するリスクを避け、実現性を確かめるための非常に重要なステップです。

例えば、「営業部門の見積承認プロセス」を対象とする場合、まずは営業部の特定の一つの課だけでプラットフォームを試用してみます。このPoCを通じて、「既存の顧客マスタと問題なく連携できるか」「現場の担当者が直感的に操作できるか」「実際に承認時間が短縮されるか」といった点を検証します。

PoCを成功させるためには、事前に「何を」「どのような基準で」評価するのか(評価項目と成功基準)を明確にしておくことが重要です。 PoCの結果が良好であれば、自信を持って次のステップに進むことができます。

⑤ 本格導入と社内展開

PoCで得られた知見や課題を反映させ、本格的な導入・開発に着手します。

いきなり全社に一斉導入する「ビッグバンアプローチ」はリスクが高いため、多くの場合、一部の部門や特定の業務から段階的に導入範囲を広げていく「フェーズドアプローチ」が取られます。

例えば、まず本社で導入して運用を安定させ、その成功モデルを各支社に展開していく、といった方法です。

また、新しいシステムを導入する際には、現場の抵抗がつきものです。導入をスムーズに進めるためには、ユーザー向けの説明会やトレーニングを丁寧に実施し、導入の目的やメリットを共有して、変化に対する不安を払拭することが不可欠です。 使い方がわからないユーザーのための問い合わせ窓口を設置することも有効です。

⑥ 効果測定と継続的な改善

プラットフォームの導入はゴールではありません。むしろ、ここからがスタートです。

導入後、ステップ①で設定したKPIが実際に達成されているかを定期的に測定し、導入効果を評価します。 効果が出ている点はさらに伸ばし、目標に達していない点は原因を分析して改善策を講じます。

また、実際にプラットフォームを利用しているユーザーから、「もっとこうなれば使いやすい」「こんな機能が欲しい」といったフィードバックを積極的に収集する仕組みを作りましょう。これらの声を元に、設定を見直したり、簡単な改修を加えたりすることで、プラットフォームはより現場にフィットしたものへと進化していきます。

DXは一度きりのプロジェクトではなく、ビジネス環境の変化に合わせて改善を続ける、終わりのない「旅」のようなものです。この継続的な改善サイクルを回し続けることが、DXプラットフォームの価値を最大化することに繋がります。

DXプラットフォーム導入を成功させるためのポイント

技術的な導入ステップに加え、組織的な側面からのアプローチもDXプラットフォーム導入の成否を大きく左右します。ここでは、プロジェクトを成功に導くための組織・文化的なポイントを4つご紹介します。

経営層がリーダーシップを発揮する

DXプラットフォームの導入は、単なるIT部門の取り組みではなく、全社的な業務改革であり、時には部門間の利害調整も必要になります。現場レベルのボトムアップの力だけでは、部門の壁を越えることができず、改革が頓挫してしまうことが少なくありません。

ここで不可欠となるのが、経営層の強いコミットメントとリーダーシップです。

- ビジョンの提示: 経営層が「なぜ今、DXが必要なのか」「この改革によって会社をどう変えたいのか」という明確なビジョンを、自らの言葉で全社員に向けて繰り返し発信する。

- リソースの確保: DX推進に必要な予算や人材といったリソースを、経営判断として確保し、全面的にバックアップする姿勢を示す。

- 意思決定: プロジェクトが壁にぶつかった際に、最終的な意思決定者として判断を下し、改革の推進力となる。

「DXは経営マターである」という認識をトップが持ち、自らが旗振り役となることが、全社的な協力を得てプロジェクトを成功させるための最大の推進力となります。

スモールスタートで成功体験を積む

最初から全社規模の壮大な改革を目指すと、計画が複雑化し、関係者も増え、失敗のリスクが非常に高くなります。また、成果が出るまでに時間がかかると、現場のモチベーションも低下しがちです。

そこでおすすめなのが、「スモールスタート」のアプローチです。まずは、成果が出やすく、かつ影響範囲が限定的な領域を選んでDXプラットフォームを導入し、小さな成功(Quick Win)を早期に実現することを目指します。

例えば、「特定の部署の経費精算業務」や「ある製品の問い合わせ管理」など、対象を絞り込みます。ここで「申請から承認までの時間が半分になった」「問い合わせへの回答率が20%向上した」といった具体的な成果が出ると、それが成功事例となります。

この成功体験は、社内におけるDXへのポジティブな雰囲気を作り出します。 「我々の部署でもやってみたい」という声が他の部署から上がりやすくなり、懐疑的だった従業員の協力も得やすくなります。この小さな成功を積み重ねていくことが、最終的に大きな変革へと繋がる、確実な道筋となります。

社内のDX人材を育成する

DXプラットフォームを導入しても、それを活用できる人材が社内にいなければ、外部のベンダーやコンサルタントに依存し続けることになります。これでは、コストがかかり続けるだけでなく、最も重要な業務ノウハウが社内に蓄積されません。

持続的なDXを実現するためには、外部の力に頼るだけでなく、自社内にDXを推進できる人材を育成していくことが不可欠です。

- 市民開発者の育成: ローコード/ノーコードプラットフォームを積極的に活用し、プログラミング経験のない業務部門の従業員が、自部門の課題を解決する簡単なアプリケーションを自ら作れるように支援します。これにより、IT部門の負荷を軽減しつつ、現場主導の改善活動が活発化します。

- リスキリングの推進: 既存のIT部門や企画部門の従業員に対して、クラウド技術、データ分析、アジャイル開発手法などの新しいスキルを学ぶための研修プログラムや資格取得支援制度を提供します。

- 知識共有の場の設定: 部門を超えてDXに関する勉強会や事例共有会を定期的に開催し、組織全体のデジタルリテラシーを底上げします。

人材は一朝一夕には育ちません。長期的な視点に立ち、継続的に人材育成に投資することが、企業の競争力を将来にわたって支える基盤となります。

外部の専門家の支援をうまく活用する

社内人材の育成が重要である一方、自社だけではどうしても補えない専門知識や経験が存在するのも事実です。特に導入の初期段階では、プラットフォーム選定の知見や、大規模プロジェクトのマネジメント経験を持つ外部の専門家(コンサルティングファーム、SIerなど)の力を借りることは非常に有効です。

彼らは多くの企業のDX支援実績から、陥りやすい失敗パターンや成功のポイントを熟知しています。第三者の客観的な視点から、自社だけでは気づかなかった課題を指摘してくれることもあります。

ただし、ここで最も注意すべきは「丸投げ」にしないことです。外部パートナーに全てを任せきりにするのではなく、必ず自社の従業員もプロジェクトに主体的に関わり、パートナーと協業しながらプロジェクトを進める体制を築きましょう。会議に同席し、議論に参加し、ドキュメントを共に作成するプロセスを通じて、専門家のノウハウやスキルを積極的に吸収し、自社の資産として内製化していくという強い意志を持つことが、外部活用の成功の鍵です。

まとめ

本記事では、DX推進の鍵を握る「DXプラットフォーム」について、その基本概念から種類、メリット・デメリット、選び方、おすすめのサービス、導入ステップ、そして成功のポイントまで、幅広く掘り下げて解説しました。

DXプラットフォームは、もはや単なるITツールではなく、変化の激しい時代を企業が生き抜き、成長し続けるための「デジタル経営基盤」そのものと言えます。アプリケーション開発の迅速化、データに基づいた意思決定、業務プロセスの最適化、そして優れた顧客体験の創出といった多大なメリットは、企業の競争優位性を確立する上で不可欠な要素です。

しかし、その導入は決して簡単な道のりではありません。自社の「導入目的」を徹底的に明確化し、その目的に合致したプラットフォームを、機能、拡張性、セキュリティ、サポート、コストといった多角的な視点から慎重に選定する必要があります。

そして、導入プロジェクトは、経営層の強力なリーダーシップのもと、スモールスタートで成功体験を積み重ねながら、社内人材の育成と外部専門家の適切な活用を両輪で進めていくことが成功の鍵となります。導入して終わりではなく、効果測定と改善を繰り返す継続的な取り組みこそが、DXプラットフォームの価値を最大化します。

この記事が、皆様の会社にとって最適なDXプラットフォーム選定の一助となり、ビジネス変革への力強い第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。