現代のビジネス環境において、企業の持続的な成長と競争力強化のために不可欠な要素となっているのが「DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。多くの企業がDXの重要性を認識し、その推進に取り組んでいますが、一方で「そもそもDXとは何か」「何から手をつければ良いのかわからない」といった課題を抱えているケースも少なくありません。

本記事では、DXの基本的な定義から、注目される背景、推進するメリット、そして直面しがちな課題までを網羅的に解説します。さらに、経済産業省が選定する「DX銘柄」に選ばれた企業を中心に、さまざまな業界のリーディングカンパニー55社の取り組みを紹介し、DXを成功に導くための具体的なポイントや実践的なステップ、役立つツールについても詳しく掘り下げていきます。

この記事を通じて、自社のDX推進に向けたヒントを見つけ、具体的なアクションに繋げる一助となれば幸いです。

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、現代の企業経営において最も重要なキーワードの一つです。しかし、その言葉が広く使われる一方で、意味が曖昧に捉えられていることも少なくありません。ここでは、DXの正確な定義と、類似する概念である「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」との違いを明確にすることで、DXの本質への理解を深めていきましょう。

DXの定義

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単にデジタル技術を導入することではありません。経済産業省が公表している「DX推進ガイドライン」では、以下のように定義されています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

(参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)Ver. 1.0」)

この定義からわかるように、DXの本質は「変革」にあります。デジタル技術は、あくまで変革を実現するための「手段」です。真の目的は、その技術を用いて、以下の3つのレベルで根本的な変革を成し遂げることにあります。

- ビジネスモデルの変革: 従来の製品やサービスの提供方法を見直し、新たな価値を創出します。例えば、物理的な商品を販売する「モノ売り」から、継続的なサービスを提供する「コト売り(サブスクリプションモデルなど)」への転換が挙げられます。顧客データを活用して、一人ひとりに最適化されたサービスを提供するビジネスもDXの代表例です。

- 業務プロセスの変革: 社内の業務フローや意思決定プロセスをデジタル技術によって最適化し、生産性を向上させます。RPAによる定型業務の自動化や、BIツールによるデータに基づいた迅速な意思決定などがこれに該当します。

- 組織・企業文化の変革: DXを全社的に推進するためには、従来の縦割り組織や固定観念を打破し、変化に柔軟に対応できる組織文化を醸成することが不可欠です。失敗を恐れずに挑戦を奨励する風土や、部門の垣根を越えて協力し合う体制の構築が求められます。

つまり、DXとは、デジタル技術を触媒として、企業活動のあらゆる側面を根底から見直し、変化の激しい時代を勝ち抜くための競争力を身につけるための経営戦略そのものなのです。

デジタイゼーション・デジタライゼーションとの違い

DXを理解する上で、しばしば混同される「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」という2つの言葉との違いを明確にすることが重要です。これらはDXに至るまでの段階的なプロセスとして捉えることができます。

| 項目 | デジタイゼーション (Digitization) | デジタライゼーション (Digitalization) | デジタルトランスフォーメーション (DX) |

|---|---|---|---|

| 定義 | アナログ・物理データのデジタル化 | 個別の業務・製造プロセスのデジタル化 | 組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化、顧客起点の価値創出のための事業やビジネスモデルの変革 |

| 目的 | 情報の電子化による保存・アクセスの効率化 | 特定プロセスの自動化・効率化 | 新たな価値創出と競争優位性の確立 |

| 対象 | 紙の書類、写真、音声、映像など | 業務プロセス、ワークフロー、サプライチェーンの一部 | 企業活動全体(ビジネスモデル、製品・サービス、組織、文化) |

| 具体例 | 紙の請求書をスキャンしてPDF化する。会議の音声を録音データにする。 | Web会議システムを導入する。受発注プロセスをオンライン化する。 | AIで需要を予測し、新たな生産計画を立案する。収集した顧客データに基づき、新たなサブスクリプションサービスを創出する。 |

ステップ1:デジタイゼーション(Digitization)

これは、DXの最も基礎的な段階であり、「アナログ情報のデジタル化」を指します。例えば、紙で保管していた契約書や顧客名簿をスキャナーで読み取ってPDFファイルに変換したり、会議の議事録を手書きからテキストファイルにしたりする活動がこれにあたります。この段階の目的は、情報の保存や検索、共有を容易にすることにあります。しかし、デジタイゼーションだけでは、業務のやり方そのものは変わっていません。

ステップ2:デジタライゼーション(Digitalization)

デジタイゼーションによってデジタル化された情報を活用し、「特定の業務プロセスをデジタル技術で効率化・自動化する」のがデジタライゼーションです。例えば、これまでFAXや電話で行っていた受発注業務を、オンラインの受発注システムに置き換えることが挙げられます。これにより、特定の業務における時間短縮やコスト削減、ヒューマンエラーの削減といった効果が期待できます。デジタイゼーションが「点のデジタル化」だとすれば、デジタライゼーションは業務プロセスという「線のデジタル化」と言えるでしょう。

ステップ3:デジタルトランスフォーメーション(DX)

そしてDXは、これらの土台の上になりたつ、より広範で抜本的な変革です。デジタイゼーションとデジタライゼーションが主に社内の業務効率化(守りのIT)に焦点を当てているのに対し、DXは顧客や市場に新しい価値を提供し、ビジネスモデルそのものを変革すること(攻めのIT)を目指します。

例えば、工場内の各センサーから得られるデータをAIで分析し、故障を予知してメンテナンスを行う「予知保全」を実現したり、顧客の購買履歴や行動データを分析して、一人ひとりに最適な商品を提案するパーソナライズド・マーケティングを展開したりすることがDXにあたります。

デジタイゼーションとデジタライゼーションはDXを実現するための重要な構成要素ですが、それ自体がゴールではありません。 これらを通じて得られたデータや効率化されたプロセスをいかに活用し、企業全体の変革、そして新たな価値創造に繋げていくか。その視点を持つことが、真のDXを推進する上での鍵となります。

DXが注目される3つの背景

なぜ今、多くの企業がDXの推進を急いでいるのでしょうか。その背景には、単なる技術の進化だけではない、深刻な経営課題や社会構造の変化が存在します。ここでは、DXが現代の企業にとって避けて通れない経営課題となっている3つの主要な背景について掘り下げていきます。

① 消費者ニーズとビジネス環境の変化

DXが注目される最も大きな理由の一つは、私たちの生活やビジネスを取り巻く環境が、デジタル技術の浸透によって劇的に変化したことです。特に、消費者行動の変化は企業に大きな影響を与えています。

- 情報収集と購買行動の変化: かつて消費者は、テレビCMや新聞広告といったマスメディアから情報を得て、実店舗で商品を購入するのが一般的でした。しかし、スマートフォンの普及により、誰もがいつでもどこでもインターネットにアクセスできるようになりました。消費者はSNSの口コミや比較サイト、動画レビューなど、多様なチャネルから能動的に情報を収集し、オンライン(ECサイト)とオフライン(実店舗)を自在に行き来しながら購買を決定します。このような複雑な購買プロセスに対応するためには、企業もオンラインとオフラインを融合させたシームレスな顧客体験(OMO: Online Merges with Offline)を提供する必要に迫られています。

- 「所有」から「利用」へ: サブスクリプションモデルの台頭も大きな変化です。音楽や映像コンテンツだけでなく、自動車、ファッション、家具、ソフトウェアなど、あらゆる分野で「モノを所有する」ことから「サービスを利用する」ことへと価値観がシフトしています。この流れに対応するため、企業は従来の売り切り型のビジネスモデルから、顧客と継続的な関係を築き、利用データに基づいてサービスを改善していくリカーリング(継続課金)型のビジネスモデルへの変革を求められています。

- パーソナライゼーションへの期待: 膨大なデータの中から自分に合った情報を推薦してくれるECサイトや動画配信サービスが当たり前になったことで、消費者は企業に対して「自分のことを理解し、最適な提案をしてくれること」を期待するようになりました。画一的な商品やサービスを提供するだけでは顧客の満足を得ることは難しく、CRM(顧客関係管理)システムなどを活用して顧客一人ひとりのニーズを深く理解し、パーソナライズされたアプローチを行うことが不可欠です。

このような消費者ニーズの変化に加え、デジタル技術を活用した新興企業(スタートアップ)の台頭も、既存企業にとって大きな脅威となっています。業界の垣根を越えた競争が激化する中で、既存のビジネスモデルや成功体験に固執していては、あっという間に市場から取り残されてしまうという危機感が、企業にDXを強く促しているのです。

② 2025年の崖(レガシーシステムの問題)

DX推進の必要性を訴える上で、避けては通れないのが「2025年の崖」という問題です。これは、2018年に経済産業省が発表した「DXレポート」で指摘されたもので、多くの日本企業が抱える深刻な課題を象徴する言葉です。

「2025年の崖」とは、もし企業が既存の基幹システム(レガシーシステム)を刷新できなければ、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があるという警告です。

(参照:経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」)

レガシーシステムが引き起こす問題は多岐にわたります。

- システムのブラックボックス化: 長年の改修を重ねた結果、システムが複雑化・肥大化し、全体の構造を誰も把握できていない「ブラックボックス」状態に陥っているケースが多くあります。設計書などのドキュメントも整備されておらず、当時の開発担当者も退職しているため、改修や機能追加が非常に困難になります。

- 維持管理コストの増大: 古い技術で作られたシステムは、維持・保守に多大なコストと人材を要します。IT予算の大部分がこの維持費に費やされ、新しいデジタル技術への投資(攻めのIT投資)に資金を回すことができません。

- データ活用の障壁: 多くのレガシーシステムは、事業部ごとに最適化された形で個別に構築されているため、全社的なデータが分断・散在しています。これにより、企業全体でのデータ連携や横断的な分析が困難になり、DXの基盤となるデータドリブンな経営の実現を阻害します。

- セキュリティリスクの増大: 古いシステムは最新のセキュリティ対策に対応できず、サイバー攻撃の標的になりやすいという脆弱性を抱えています。大規模な情報漏洩などのインシデントが発生すれば、企業の信頼を失墜させる深刻な事態に繋がりかねません。

- IT人材の枯渇: COBOLなど、古いプログラミング言語を扱える技術者が高齢化し、退職していくことで、システムの維持さえも困難になるという問題も深刻です。

これらの問題を放置すれば、企業は市場の変化に迅速に対応できず、競争力を失っていきます。「2025年の崖」を乗り越えるためには、レガシーシステムという「技術的負債」を解消し、データを自由に活用できる柔軟で近代的なITインフラへと刷新することが急務であり、これがDX推進の強力な動機となっているのです。

③ 少子高齢化による労働人口の減少

日本が直面する最も大きな社会課題である「少子高齢化」も、DXを後押しする重要な背景です。総務省の統計によれば、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。

(参照:総務省統計局「人口推計」)

労働人口の減少は、企業にとって以下のような深刻な問題を引き起こします。

- 人材確保の困難化: あらゆる業界で人手不足が深刻化し、特に中小企業では優秀な人材の確保がますます難しくなっています。限られた人員で事業を維持・成長させていくためには、業務の生産性を抜本的に向上させる必要があります。

- 技術・ノウハウの継承問題: 熟練した従業員の退職に伴い、長年培われてきた貴重な技術やノウハウが失われるリスクが高まっています。これらの暗黙知を形式知化し、組織の資産として次世代に継承していく仕組みが求められます。

こうした課題に対する有効な解決策がDXです。

- 業務自動化による生産性向上: RPA(Robotic Process Automation)やAIといった技術を活用することで、データ入力や書類作成、問い合わせ対応などの定型業務を自動化できます。これにより、従業員はより付加価値の高い創造的な業務に集中できるようになり、一人当たりの生産性が向上します。

- ナレッジマネジメントの実現: 社内SNSやクラウドストレージ、マニュアル作成ツールなどを活用して、熟練者の持つノウハウや業務手順をデジタルデータとして蓄積・共有する仕組みを構築できます。これにより、属人化を防ぎ、組織全体の知識レベルを底上げすることが可能です。

- 多様な働き方の実現: クラウドサービスやコミュニケーションツールを導入すれば、場所や時間にとらわれないテレワークやフレックスタイム制度が実現しやすくなります。これにより、育児や介護と仕事を両立したい人材や、遠隔地に住む優秀な人材など、多様な働き手を確保しやすくなります。

少子高齢化という避けられない社会構造の変化に対応し、持続可能な経営を実現するためには、デジタル技術を活用して「人にしかできない仕事」にリソースを集中させることが不可欠です。 このような守りの側面だけでなく、新たな働き方を実現することで企業の魅力を高め、人材獲得競争を勝ち抜くという攻めの側面からも、DXは極めて重要な戦略となっています。

DXを推進する4つのメリット

DXは単なるコストのかかるIT投資ではありません。正しく推進すれば、企業に計り知れないメリットをもたらし、持続的な成長の原動力となります。ここでは、DXを推進することで得られる代表的な4つのメリットについて、具体的な事例を交えながら詳しく解説します。

① 生産性の向上とコスト削減

DXがもたらす最も直接的で分かりやすいメリットは、生産性の向上とそれに伴うコスト削減です。これまで多くの時間を費やしてきた手作業や非効率な業務プロセスをデジタル技術で置き換えることで、企業は大きな恩恵を受けることができます。

- 定型業務の自動化: 経理部門における請求書処理、人事部門における勤怠管理、営業部門における報告書作成など、多くの部署にはルール化された定型業務が存在します。RPA(Robotic Process Automation)を導入すれば、これらのPC上の単純作業をソフトウェアロボットに代行させることが可能です。これにより、従業員は単純作業から解放され、より分析的・創造的な高付加価値業務に集中できるようになります。 結果として、残業時間の削減や人件費の抑制に繋がります。

- 情報共有の円滑化と意思決定の迅速化: 従来、情報は各部門のファイルサーバーや個人のPC内に散在しがちでした。クラウドストレージやビジネスチャット、プロジェクト管理ツールなどを導入することで、全社的な情報が一元管理され、リアルタイムでの共有が可能になります。これにより、部門間の連携がスムーズになり、会議の削減や資料探しの時間短縮が実現します。また、経営層はBI(Business Intelligence)ツールを通じて、売上や在庫、顧客データなどをダッシュボードでリアルタイムに把握できるようになり、勘や経験だけに頼らない、データに基づいた迅速かつ正確な意思決定が可能になります。

- ペーパーレス化によるコスト削減: 紙媒体でのやり取りを電子化(ペーパーレス化)することも、コスト削減に大きく貢献します。契約書を電子契約サービスに切り替えれば、印刷代、郵送費、印紙代、保管スペースといった物理的なコストを大幅に削減できます。稟議や申請プロセスをワークフローシステムで電子化すれば、書類の回覧にかかる時間や手間も不要になります。

このように、DXは業務プロセスを根本から見直すことで、無駄を徹底的に排除し、組織全体の生産性を飛躍的に高めるポテンシャルを秘めています。

② 新しい商品・サービスの創出

DXのメリットは、社内の業務効率化といった「守り」の側面だけにとどまりません。むしろ、DXの真価は、デジタル技術とデータを活用して、これまでにない革新的な商品やサービス、そしてビジネスモデルを生み出す「攻め」の側面にあります。

- データ活用による新価値創造: DXを推進する企業は、顧客の購買履歴、Webサイトの閲覧履歴、製品の使用状況データなど、さまざまなデータを収集・分析します。このデータを活用することで、顧客自身も気づいていない潜在的なニーズを発見し、新たな商品開発やサービス改善に繋げることができます。例えば、建設機械メーカーが、販売した機械に搭載したセンサーから稼働データを収集し、そのデータを基に燃料効率の良い運転方法や最適なメンテナンス時期を顧客に提案するサービスを提供する、といった例が挙げられます。

- ビジネスモデルの変革: DXは、従来のビジネスモデルそのものを変革する力を持っています。代表的な例が、「モノ売り」から「コト売り」への転換です。自動車メーカーが、車を販売するだけでなく、月額料金で車を利用できるサブスクリプションサービスを提供する。ソフトウェア会社が、パッケージ販売からクラウド経由でサービスを提供するSaaS(Software as a Service)モデルに移行する。これらは、顧客との関係を一度きりの取引で終わらせるのではなく、継続的な関係を築き、長期的な収益(LTV: Life Time Value)を最大化することを目指す、DX時代における重要な戦略です。

- 異業種連携によるイノベーション: デジタルプラットフォームを介して、これまで接点のなかった異業種との連携が容易になることも、DXの大きなメリットです。例えば、金融機関がIT企業と連携して新たな決済サービスを開発したり、食品メーカーがヘルスケア企業と組んで個人の健康状態に合わせた食事メニューを提案するサービスを立ち上げたりするなど、業界の垣見を越えた共創(オープンイノベーション)によって、単独では実現不可能な新しい価値を生み出すことができます。

③ 顧客体験価値の向上

現代の市場において、製品の機能や価格だけで差別化を図ることはますます難しくなっています。顧客が商品やサービスを購入・利用する過程で得られる総合的な体験、すなわち「顧客体験(CX: Customer Experience)」の価値を高めることが、企業の競争力を左右する重要な要素となっています。DXは、この顧客体験価値を向上させる上で極めて有効です。

- パーソナライズされたコミュニケーション: CRM(顧客関係管理)やMA(マーケティングオートメーション)ツールを活用することで、顧客一人ひとりの属性、購買履歴、興味関心に基づいた、きめ細やかなコミュニケーションが可能になります。例えば、ECサイトで過去に閲覧した商品に関連するおすすめ商品をメールで案内したり、誕生日月に特別なクーポンを配布したりすることで、顧客は「自分のことを理解してくれている」と感じ、企業への愛着や信頼(ロイヤリティ)を高めます。

- シームレスなチャネル連携(OMO): 顧客はオンラインとオフラインを自由に行き来します。例えば、スマートフォンのアプリで在庫を確認してから店舗を訪れ、試着後にECサイトで購入する、といった行動は珍しくありません。DXを推進する企業は、店舗、ECサイト、アプリ、SNSなど、あらゆる顧客接点(チャネル)でデータを連携させ、どのチャネルを利用しても一貫性のある、ストレスのない購買体験を提供します。 これをOMO(Online Merges with Offline)と呼びます。

- 迅速で的確なカスタマーサポート: AIチャットボットを導入すれば、24時間365日、顧客からの簡単な問い合わせに自動で対応できます。これにより、顧客は待ち時間なく疑問を解決できる一方、オペレーターはより複雑で専門的な対応に集中できます。また、問い合わせ履歴データを分析することで、製品やサービスの改善点を発見し、顧客満足度のさらなる向上に繋げることも可能です。

優れた顧客体験は、顧客満足度を高めるだけでなく、リピート購入や好意的な口コミを促し、企業の長期的な成長に大きく貢献します。

④ BCP(事業継続計画)の強化

BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)とは、自然災害、大規模なシステム障害、感染症のパンデミック、サイバー攻撃といった予期せぬ緊急事態が発生した際に、中核となる事業を中断させずに継続、あるいは早期に復旧させるための方針や手順をまとめた計画のことです。DXの推進は、このBCPを強化する上でも非常に重要な役割を果たします。

- 場所を選ばない働き方の実現: DXの中核をなすクラウド技術の活用は、BCP強化に直結します。業務システムやデータをクラウド上に移行することで、従業員はオフィスに出社しなくても、自宅やサテライトオフィスなど、インターネット環境さえあればどこからでも業務を遂行できます。これにより、地震や台風で交通機関が麻痺した場合や、パンデミックで外出が制限された場合でも、事業を継続することが可能になります。テレワーク環境の整備は、平時においては多様な働き方を実現し、有事においては事業継続を可能にする、一石二鳥の施策と言えます。

- サプライチェーンの可視化と強靭化: 製造業や物流業にとって、サプライチェーンの寸断は致命的なリスクです。IoTセンサーや管理システムを導入してサプライチェーン全体をデジタル化することで、部品の在庫状況や輸送状況をリアルタイムに可視化できます。これにより、特定の供給元で問題が発生した場合でも、迅速に状況を把握し、代替ルートを確保するなどの対策を講じることが可能になり、サプライチェーンの強靭化(レジリエンス)に繋がります。

- セキュリティ対策の高度化: DXを進める上で、サイバーセキュリティ対策は不可欠です。クラウド型のセキュリティサービスやAIを活用した異常検知システムなどを導入することで、日々巧妙化するサイバー攻撃から企業の重要な情報資産を守ることができます。データのバックアップを複数の地理的に離れた場所に分散して保管することも、BCPの観点から非常に重要です。

DXは、企業をより柔軟で、変化に強く、 resilient(回復力のある)な組織へと変革させ、不確実性の高い現代において事業を継続していくための強力な基盤となるのです。

DX推進で直面する3つの課題

DXが企業にもたらすメリットは大きい一方で、その推進は決して平坦な道のりではありません。多くの企業が、DXを成功させる上でさまざまな壁に直面しています。ここでは、特に多くの企業が共通して抱える3つの主要な課題について、その原因と対策を深掘りします。

① DX人材の不足

DX推進における最大の課題として挙げられるのが「人材不足」です。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発行した「DX白書2023」によると、DXを推進する人材の「量」と「質」の両面で、多くの企業が不足感を抱いていることが明らかになっています。

(参照:IPA 独立行政法人情報処理推進機構「DX白書2023」)

DXを推進するためには、従来のITスキルだけでなく、以下のような多様な専門知識やスキルを持つ人材が必要となります。

- ビジネスアーキテクト: 経営戦略とデジタル技術を結びつけ、DX全体の構想やビジネスモデルの設計を主導する人材。

- データサイエンティスト/AIエンジニア: 収集した膨大なデータを分析し、ビジネスに有益な洞察を導き出したり、AIモデルを開発・実装したりする専門家。

- UI/UXデザイナー: 顧客視点で使いやすいサービスやアプリケーションのインターフェースを設計し、優れた顧客体験を創出する人材。

- クラウドエンジニア/セキュリティ専門家: クラウド環境の設計・構築・運用や、高度化するサイバー攻撃から企業資産を守るための専門知識を持つ人材。

- プロダクトマネージャー: DXによって生み出される新しい製品やサービスの企画から開発、リリース、改善までの全プロセスに責任を持つ人材。

これらの高度な専門人材は、IT業界を中心に需要が非常に高く、獲得競争が激化しています。特に、豊富な経験を持つ人材は市場に少なく、採用は容易ではありません。

この課題を克服するためには、社外からの採用活動を強化するだけでなく、社内人材の育成(リスキリング)に積極的に投資することが不可欠です。既存の従業員が持つ業務知識に、新たなデジタルスキルを掛け合わせることで、自社のビジネスを深く理解した強力なDX人材を育てることが可能です。研修プログラムの整備や資格取得支援、OJT(On-the-Job Training)を通じて実践的なスキルを身につける機会を提供することが重要となります。また、全てのスキルを内製化するのではなく、外部の専門企業やコンサルタントと連携し、必要な知見を補うという視点も欠かせません。

② 既存システムの老朽化

DX推進の足かせとなるもう一つの大きな課題が、「2025年の崖」でも指摘された「既存システム(レガシーシステム)の老朽化」です。長年にわたって事業を支えてきた基幹システムが、今や変革を阻む「技術的負債」と化しているケースは少なくありません。

レガシーシステムが抱える問題は深刻です。

- 柔軟性の欠如: 多くのレガシーシステムは、特定の業務に特化して作り込まれたモノリシック(一枚岩)な構造をしています。そのため、市場の変化に合わせて新しい機能を追加したり、他のシステムと連携したりすることが非常に困難です。API(Application Programming Interface)が整備されていないため、外部のSaaSやクラウドサービスとの接続も容易ではありません。

- データのサイロ化: 事業部ごとにシステムが乱立し、それぞれが独自のデータ形式で情報を保持しているため、全社横断でのデータ活用ができません。これが、データドリブンな意思決定や、顧客体験の向上を目指す上での大きな障壁となります。

- 高額な維持コストとリスク: 前述の通り、古い技術で作られたシステムの維持・保守には多額の費用がかかり、DXへの投資を圧迫します。また、セキュリティの脆弱性も大きなリスクです。

レガシーシステムを刷新するには、莫大なコストと時間がかかり、業務への影響も大きいため、多くの企業が二の足を踏んでしまいます。しかし、この課題から目を背けていては、真のDXは実現できません。

解決策としては、一気に全面刷新を目指すのではなく、段階的なアプローチを取ることが現実的です。例えば、「マイクロサービスアーキテクチャ」という考え方を取り入れ、巨大なシステムを機能ごとに小さな独立したサービス(マイクロサービス)に分割し、優先度の高い部分から順次新しい技術で再構築していく方法があります。また、既存システムと新しいシステムを連携させるためのAPI基盤を整備し、まずはデータ連携を実現することから始めるのも有効な一手です。重要なのは、現状を正確に把握し、現実的なロードマップを描いて着実に実行していくことです。

③ 経営層の理解不足と全社的な協力体制の欠如

技術や人材の問題以上に、DX推進を阻害する根深い課題が「組織」に関するものです。特に、「経営層の理解不足」と「全社的な協力体制の欠如」は、プロジェクトを頓挫させる大きな要因となります。

- 経営層の理解不足: DXは、単なるIT部門の一担当業務ではなく、企業の未来を左右する経営戦略そのものです。しかし、経営層がDXを「IT部門に任せておけばよいコスト削減策」程度にしか認識していない場合、DXは決して成功しません。経営層には、DXの真の目的(競争優位性の確立)を深く理解し、明確なビジョンと戦略を示し、必要な投資(人材、予算)を惜しまず、強いリーダーシップで変革を牽引する役割が求められます。「なぜDXをやるのか」という問いに対して、経営トップが自らの言葉で全社員に語りかけ、その重要性を浸透させることが変革の第一歩です。

- 全社的な協力体制の欠如(部門の壁): 多くの日本企業は、機能別に最適化された「縦割り組織(サイロ)」になっています。各部門は自部門の目標達成を優先し、他部門との連携に消極的になりがちです。しかし、DXは顧客体験の向上や業務プロセスの全体最適化など、部門を横断するテーマが中心となります。営業、マーケティング、開発、製造、カスタマーサポートといった各部門が協力しなければ、真の価値は生まれません。例えば、マーケティング部門が集めた顧客の声を製品開発に活かしたり、営業部門が得た現場の情報を全社で共有したりするためには、部門間の壁を取り払う必要があります。

この組織課題を解決するためには、CDO(Chief Digital Officer)のようなDX推進の責任者を設置し、その下に各部門からメンバーを集めたクロスファンクショナルな専門チームを組成することが有効です。このチームがハブとなり、各部門との調整や連携を促進します。また、全社的な目標(KGI/KPI)を設定し、各部門の評価制度にもDXへの貢献度を組み込むなど、全部門が同じ方向を向いて協力せざるを得ない仕組みを構築することも重要です。

【製造業】DX推進企業10選

製造業は「2025年の崖」で指摘されたレガシーシステムの問題や、サプライチェーンの複雑化、熟練技術者の不足といった課題に直面しており、DXによる変革が急務とされています。ここでは、経済産業省の「DX銘柄」に選定された企業を中心に、製造業におけるDX推進の先進企業を紹介します。

① 株式会社ブリヂストン

世界的なタイヤ・ゴムメーカーであるブリヂストンは、単なるタイヤの製造・販売(モノ売り)から、タイヤとデータを活用したソリューション(コト売り)へのビジネスモデル変革を推進しています。タイヤにセンサーを取り付け、空気圧や温度、摩耗状態をリアルタイムで遠隔監視する「Tirematics」は、運送事業者の安全運行や燃費改善、メンテナンスコスト削減に貢献する代表的なDXの取り組みです。(参照:株式会社ブリヂストン 統合報告書)

② ダイキン工業株式会社

空調機器メーカーのダイキン工業は、IoTとAI技術を活用した空調ソリューションの提供に力を入れています。業務用空調機を遠隔監視し、運転データを分析することで、故障の予兆を検知したり、エネルギー消費を最適化したりするサービスを展開。また、多様なパートナー企業と連携し、空調データと他のデータを組み合わせた新たな価値創造を目指す協創プラットフォーム「CRESNECT」を運営しています。(参照:ダイキン工業株式会社 統合報告書)

③ トヨタ自動車株式会社

トヨタ自動車は、「自動車をつくる会社」から、人々のあらゆる移動を支える「モビリティ・カンパニー」への変革を宣言しています。コネクティッドカーから得られるビッグデータを活用したサービスの開発や、自動運転技術の研究、そして多様な移動サービスを提供するプラットフォーム「MSPF(Mobility Service Platform)」の構築など、未来のモビリティ社会の実現に向けた壮大なDXに取り組んでいます。(参照:トヨタ自動車株式会社 公式サイト)

④ 株式会社小松製作所(コマツ)

建設機械大手のコマツは、DXの先駆けとして知られています。建設機械にGPSや通信機能を搭載し、稼働状況を遠隔で管理するシステム「KOMTRAX」を2001年から提供。収集したデータを活用し、盗難防止、メンテナンス最適化、効率的な車両配備などを実現しています。近年では、ドローンやICT建機を活用して測量から施工、検査までを自動化するソリューション「スマートコンストラクション」で、建設現場全体の生産性向上に貢献しています。(参照:株式会社小松製作所 統合報告書)

⑤ 株式会社LIXIL

住宅設備・建材メーカーのLIXILは、顧客体験の向上と業務プロセスの改革を両輪で進めています。オンラインで専門家に相談できるサービスや、バーチャルショールームなど、デジタル技術を活用した新たな顧客接点を創出。社内では、散在していた基幹システムをグローバルで統合し、データドリブンな経営基 पूरे कर लिए हैं。(参照:株式会社LIXIL 統合報告書)

⑥ 旭化成株式会社

化学メーカーの旭化成は、マテリアル、住宅、ヘルスケアという多様な事業領域でDXを推進しています。AIやMI(マテリアルズ・インフォマティクス)を活用した新素材開発のスピードアップや、デジタル技術を用いた生産プロセスの最適化、スマートホーム関連技術の開発など、事業ポートフォリオの広さを活かした多角的な取り組みが特徴です。(参照:旭化成株式会社 統合報告書)

⑦ 株式会社IHI

総合重工業メーカーのIHIは、IoT基盤「ILIPS」を軸に、製品ライフサイクル全体にわたる価値提供を目指しています。航空エンジンや発電プラントなどの製品から得られる稼働データをILIPSで収集・分析し、顧客の運用最適化や予知保全サービスを提供。これにより、機器売り切り型からサービス・ソリューション提供型へのビジネス転換を図っています。(参照:株式会社IHI 統合報告書)

⑧ カゴメ株式会社

食品メーカーのカゴメは、個人の健康に寄り添うサービスへの展開を目指し、DXを推進しています。ウェアラブルデバイスで測定した野菜摂取量を可視化するアプリ「ベジチェック」や、個人の食生活に合わせた野菜摂取方法を提案するサービスの開発など、データとデジタル技術を活用して「食と健康」という社会課題の解決に取り組んでいます。(参照:カゴメ株式会社 統合報告書)

⑨ サントリーホールディングス株式会社

飲料大手のサントリーは、顧客とのエンゲージメント強化やサプライチェーン改革のためにDXを活用しています。需要予測の精度をAIで向上させることで、生産・物流の最適化とフードロス削減を目指しています。また、CRM基盤を整備し、顧客データを活用したパーソナライズされたマーケティング活動を強化しています。(参照:サントリーホールディングス株式会社 公式サイト)

⑩ 株式会社神戸製鋼所

鉄鋼、機械、電力など多様な事業を手がける神戸製鋼所は、全社的なDX推進体制を構築し、ものづくりの強化と新たなソリューション創出に取り組んでいます。製造現場におけるIoTデータ活用による品質・生産性向上や、AIを用いた熟練技術の継承、さらには素材開発プロセスの効率化などを進めています。(参照:株式会社神戸製鋼所 統合報告書)

【小売業】DX推進企業10選

消費者行動の変化が最も激しい小売業界では、オンラインとオフラインの融合(OMO)、データに基づいた顧客体験の向上、サプライチェーンの効率化がDXの主要テーマとなっています。ここでは、顧客接点の改革をリードする小売業のDX推進企業を紹介します。

① 株式会社セブン&アイ・ホールディングス

コンビニエンスストア、スーパーストアなどを展開するセブン&アイ・ホールディングスは、グループ全体のDXを加速させています。グループ共通の会員基盤「7iD」を軸に、各事業会社のアプリやサービスを連携。顧客の購買データを一元的に分析し、パーソナライズされた商品提案やサービスの提供、そして新たなOMO(Online Merges with Offline)サービスの創出を目指しています。(参照:株式会社セブン&アイ・ホールディングス 統合報告書)

② 株式会社トライアルホールディングス

「スマートストア」の展開で注目されるのがトライアルホールディングスです。AIカメラや電子棚札を多数導入した店舗では、顧客の購買行動や商品の欠品状況などをリアルタイムでデータ化。このデータを活用して、最適な商品棚のレイアウトや自動発注、レジ待ちのない決済体験などを実現し、店舗運営の圧倒的な効率化と新しい買い物体験を提供しています。(参照:株式会社トライアルホールディングス 公式サイト)

③ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス

百貨店業界をリードする三越伊勢丹は、上質な顧客体験をデジタルでも提供することを目指しています。顧客一人ひとりに寄り添うリモート接客や、三越伊勢丹アプリを通じたパーソナルな情報発信、オンライン上でギフト選びをサポートするサービスなど、長年培ってきた「おもてなし」の心をデジタル技術と融合させています。(参照:株式会社三越伊勢丹ホールディングス 統合報告書)

④ 株式会社ニトリホールディングス

家具・インテリア小売大手のニトリは、製造から物流、販売までを一貫して手掛ける独自のビジネスモデルにDXを組み込んでいます。AIによる需要予測の高度化や、ECサイトと実店舗の在庫情報をリアルタイムで連携させることで、顧客の利便性を向上。また、自社開発のアプリを通じて、コーディネート提案や商品のサイズ感をARで確認できる機能などを提供しています。(参照:株式会社ニトリホールディングス 統合報告書)

⑤ 株式会社良品計画

「無印良品」を展開する良品計画は、顧客とのコミュニケーションを重視したDXを推進しています。公式アプリ「MUJI passport」は、商品情報だけでなく、店舗イベントの告知や、スタッフのおすすめ、ユーザーの投稿などを集約したコミュニティプラットフォームとしての役割を担い、顧客エンゲージメントを高めています。(参照:株式会社良品計画 統合報告書)

⑥ 株式会社ZOZO

ファッションECサイト「ZOZOTOWN」を運営するZOZOは、テクノロジーでファッション業界の課題解決を目指す企業です。AIや画像認識技術を活用したコーディネート提案アプリ「WEAR」や、足の3Dサイズを計測できる「ZOZOMAT」など、オンラインでの購買体験を豊かにする独自のテクノロジーを次々と開発しています。(参照:株式会社ZOZO 公式サイト)

⑦ 株式会社ユニクロ

世界的なアパレルブランドであるユニクロは、「情報製造小売業」への変革を掲げ、DXを強力に推進しています。顧客の声をダイレクトに商品開発に活かす仕組みや、RFID(電子タグ)を活用したセルフレジによる快適な店舗体験、ECと店舗の連携による在庫の最適化など、企画から生産、販売までの全プロセスでデジタル化を進めています。(参照:株式会社ファーストリテイリング 公式サイト)

⑧ 株式会社ベイクルーズ

セレクトショップを多数展開するベイクルーズは、自社ECサイトと店舗の連携に強みを持っています。店舗スタッフがECサイト上でスタイリングを提案する「スナップ」機能は、顧客の購買意欲を高める人気コンテンツとなっており、スタッフの販売チャネルを店舗外にも広げることに成功しています。OMO戦略の好例として知られています。(参照:株式会社ベイクルーズ 公式サイト)

⑨ 株式会社メルカリ

フリマアプリ「メルカリ」は、CtoC(個人間取引)市場を創造したDXの代表格です。スマートフォンのカメラで手軽に出品できるUI/UXや、AIを活用した売れやすい価格の提案、安全な取引を実現するエスクロー決済など、テクノロジーを駆使して「不要品を価値に変える」という新しい文化を根付かせました。(参照:株式会社メルカリ 公式サイト)

⑩ Amazon Japan G.K.

ECの巨人であるAmazonは、小売業のDXを語る上で欠かせない存在です。圧倒的な品揃えと強力な物流網、そしてレコメンデーションエンジンに代表される高度なデータ活用技術を武器に、顧客に最高の利便性を提供。クラウドサービス「AWS」を外部に提供することで、他社のDXを支えるプラットフォーマーとしての側面も持っています。(参照:Amazon.co.jp)

【金融・保険業】DX推進企業10選

伝統的で規制の多い金融・保険業界も、フィンテック企業の台頭や顧客ニーズの多様化を受け、DXによる変革が加速しています。ここでは、デジタル技術を活用して新たな金融サービスや顧客体験の創出に取り組む企業を紹介します。

① 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

国内最大の金融グループであるMUFGは、既存の金融サービスの高度化と、新たなデジタル事業の創出の両面でDXを推進しています。APIを公開して外部企業との連携を促進する「オープンバンキング」や、AIを活用した審査業務の効率化、ブロックチェーン技術を用いた新たな決済プラットフォームの開発などに取り組んでいます。(参照:株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 統合報告書)

② 株式会社三井住友フィナンシャルグループ

SMBCグループは、「情報産業化」を掲げ、データ活用を軸としたDXを推進しています。グループ内外のデータを統合・分析する基盤を構築し、法人顧客への経営コンサルティングや、個人顧客へのパーソナライズされた金融サービスの提供に力を入れています。また、スタートアップとの協業にも積極的です。(参照:株式会社三井住友フィナンシャルグループ 統合報告書)

③ 株式会社みずほフィナンシャルグループ

みずほFGは、次世代の金融へのトランスフォーメーションを目指し、全社的なDXに取り組んでいます。勘定系システムの刷新を進めると同時に、キャッシュレス決済サービス「J-Coin Pay」の提供や、AI・RPAの導入による業務効率化、サステナブルファイナンスの推進など、幅広い領域でデジタル技術を活用しています。(参照:株式会社みずほフィナンシャルグループ 統合報告書)

④ SOMPOホールディングス株式会社

SOMPOホールディングスは、従来の損害保険事業の枠を超え、「安心・安全・健康のテーマパーク」への変革を目指しています。介護事業で得られるリアルデータとデジタル技術を組み合わせたソリューションの開発や、イスラエルのデジタル技術を活用したサイバーセキュリティ事業、農業向けソリューションなど、保険以外の領域で新たな価値創造に挑戦しています。(参照:SOMPOホールディングス株式会社 統合報告書)

⑤ 東京海上ホールディングス株式会社

東京海上HDは、「インシュアテック(保険×テクノロジー)」を積極的に活用し、商品・サービスの変革を進めています。自動車に搭載された通信デバイスから得られる走行データを基に保険料を算出するテレマティクス保険や、ドローンやAIを活用した損害調査の迅速化・高度化など、リスクの予測と予防に繋がるサービスの開発に注力しています。(参照:東京海上ホールディングス株式会社 統合報告書)

⑥ アフラック生命保険株式会社

アフラックは、「生きるを創る」をブランドプロミスに掲げ、保険の提供にとどまらない健康支援サービスの展開に力を入れています。デジタル技術を活用して、がん患者やその家族をサポートするサービスの提供や、健康増進活動を促すアプリの開発など、顧客のウェルビーイング向上に貢献するDXを推進しています。(参照:アフラック生命保険株式会社 公式サイト)

⑦ 損害保険ジャパン株式会社

損保ジャパンは、SOMPOグループの中核として、データドリブンな事業変革をリードしています。自然災害のリスクをAIで高精度に予測するシステムの開発や、自動運転社会を見据えた新たな保険商品の研究など、社会課題の解決に資するDXを推進。また、RPA導入による業務プロセスの抜本的な効率化も進めています。(参照:損害保険ジャパン株式会社 公式サイト)

⑧ りそなホールディングス

りそなホールディングスは、店舗とデジタルの融合による次世代型リテールサービスモデルの構築を目指しています。待ち時間や手続きを大幅に削減したスマート店舗の展開や、顧客のライフプランニングをサポートするアプリの開発など、顧客の利便性向上を第一に考えたDXが特徴です。(参照:株式会社りそなホールディングス 統合報告書)

⑨ SBIホールディングス株式会社

SBIホールディングスは、インターネット黎明期からオンライン金融サービスのパイオニアとして、常にデジタルを起点とした事業を展開してきました。証券、銀行、保険といった多様な金融サービスをシームレスに提供するエコシステムを構築。近年では、ブロックチェーンやWeb3といった先進技術への投資も積極的に行っています。(参照:SBIホールディングス株式会社 公式サイト)

⑩ 楽天カード株式会社

楽天カードは、楽天グループの強固な会員基盤とデータ活用力を武器に、クレジットカード業界で急速に成長しました。AIを活用した高度な不正検知システムや、楽天エコシステム内のデータを活用した精緻な与信モデル、そして利便性の高いアプリなど、テクノロジーを駆使して顧客体験と業務効率を両立させています。(参照:楽天カード株式会社 公式サイト)

【運輸・物流業】DX推進企業5選

「2024年問題」に直面する運輸・物流業界では、労働力不足の解消と業務効率化が喫緊の課題です。ここでは、AIやIoT、ロボティクスなどを活用して、物流の最適化や新たな輸送サービスの創出に取り組む企業を紹介します。

① ヤマトホールディングス株式会社

宅配便最大手のヤマトHDは、物流ネットワーク全体のデジタル化を進めています。AIによる配送ルートの最適化や、荷物の量や道路状況に応じた人員配置の自動化など、データとデジタル技術を駆使して集配業務の効率化を図っています。また、オープンな物流プラットフォームを構築し、他社とも連携して物流課題の解決を目指しています。(参照:ヤマトホールディングス株式会社 統合報告書)

② 日本郵船株式会社

海運大手の日本郵船は、安全運航の確保と環境負荷の低減を目的としたDXを推進しています。船舶から得られる膨大なデータを陸上のサポートセンターでリアルタイムに分析し、最適な航路の選定やエンジンの故障予知を行う「シンフォニー・プロジェクト」が代表的な取り組みです。これにより、燃費の向上と安全性の両立を実現しています。(参照:日本郵船株式会社 統合報告書)

③ 佐川急便株式会社

佐川急便を中核とするSGホールディングスは、グループ全体の物流ソリューション能力を高めるためにDXを活用しています。AI-OCRによる伝票入力の自動化や、最新鋭の自動仕分け機を導入した大規模物流センターの構築など、省人化・自動化への投資を積極的に行い、生産性の向上を図っています。(参照:SGホールディングス株式会社 統合報告書)

④ ANAホールディングス株式会社

ANAホールディングスは、航空運送事業の高度化に加え、非航空事業領域での新たな価値創造を目指しています。顧客データ基盤を整備し、一人ひとりのニーズに合わせたパーソナルな旅の提案や、アバターロボット技術を活用した遠隔地での新しい体験サービスの開発など、MaaS(Mobility as a Service)や仮想空間領域での挑戦を進めています。(参照:ANAホールディングス株式会社 統合報告書)

⑤ 日本航空株式会社(JAL)

JALは、安全運航の堅持と顧客体験の向上を両輪で進めるDXに取り組んでいます。整備業務において、過去の不具合データをAIで分析し、故障予測の精度を高める仕組みを構築。また、顧客接点では、モバイルアプリの機能拡充や、非航空事業のポイントプログラムとの連携を強化し、顧客エンゲージメントの向上を図っています。(参照:日本航空株式会社 統合報告書)

【不動産業】DX推進企業5選

紙の契約書や対面でのやり取りが多かった不動産業界も、DXによって大きく変わりつつあります。VRによる内見や電子契約、データに基づいた不動産価格査定など、顧客の利便性向上と業務効率化が進んでいます。

① 三井不動産株式会社

総合デベロッパーの三井不動産は、街づくりにおけるDXを推進しています。オフィスビルや商業施設にセンサーやAIカメラを導入し、人流データを分析して快適な空間づくりやテナントへのサービス向上に役立てています。また、不動産取引の電子化や、法人向けシェアオフィス「ワークスタイリング」など、新たな働き方に対応したサービスも展開しています。(参照:三井不動産株式会社 統合報告書)

② 大東建託株式会社

賃貸住宅最大手の大東建託は、入居者とオーナー双方の満足度を高めるためにDXを活用しています。スマートロックやIoT家電を備えたスマート賃貸住宅の提供や、オンラインでの賃貸契約手続きの完結、AIチャットボットによる24時間問い合わせ対応など、入居者の利便性を高めるサービスを拡充しています。(参照:大東建託株式会社 公式サイト)

③ 株式会社GA technologies

不動産テック(Real Estate Tech)のリーディングカンパニーであるGA technologiesは、中古不動産の売買プラットフォーム「RENOSY」を運営しています。AIによる不動産価格査定や、顧客のライフプランに合わせた最適な物件提案など、データとテクノロジーを駆使して、従来は不透明だった不動産取引を透明化・効率化しています。(参照:株式会社GA technologies 公式サイト)

④ 株式会社レオパレス21

レオパレス21は、賃貸事業の業務効率化と入居者向けサービスの向上に取り組んでいます。全国の物件管理や修繕対応などを一元管理するシステムを構築し、業務プロセスを標準化。入居者向けには、各種手続きをオンラインで完結できる専用アプリを提供し、利便性を高めています。(参照:株式会社レオパレス21 公式サイト)

⑤ 株式会社宅都

関西を基盤とする不動産会社の宅都は、「不動産×テクノロジー」を掲げ、積極的にDXを推進しています。自社でITエンジニアを抱え、賃貸管理システムや顧客向けアプリを内製化。RPAによる定型業務の自動化も進め、従業員がより付加価値の高い業務に集中できる環境を整えています。(参照:株式会社宅都 公式サイト)

【医療・ヘルスケア】DX推進企業5選

高齢化の進展や健康意識の高まりを背景に、医療・ヘルスケア分野でもDXの重要性が増しています。AIによる診断支援やオンライン診療、個人の健康データを活用した予防医療などが注目されています。

① 株式会社フィリップス・ジャパン

医療機器大手のフィリップスは、機器の提供だけでなく、データを活用したヘルスケアソリューションの提供に注力しています。病院内のさまざまな医療機器や電子カルテの情報を統合し、医師や看護師の診断・治療を支援するプラットフォームを開発。また、在宅での慢性疾患管理をサポートする遠隔モニタリングサービスも展開しています。(参照:株式会社フィリップス・ジャパン 公式サイト)

② オリンパス株式会社

内視鏡で世界的なシェアを誇るオリンパスは、AIを活用した診断支援技術の開発をリードしています。内視鏡画像から、がんなどの病変の可能性がある箇所をAIがリアルタイムで検出するシステムは、医師の診断をサポートし、病気の早期発見に貢献することが期待されています。(参照:オリンパス株式会社 統合報告書)

③ 株式会社エムティーアイ

「ルナルナ」や「music.jp」で知られるエムティーアイは、ヘルスケア分野でのDXを強力に推進しています。女性の健康情報サービス「ルナルナ」で蓄積したビッグデータを活用し、産婦人科向けのオンライン診療システムの提供や、企業向けの健康経営支援サービスなどを展開。個人の健康課題をテクノロジーで解決することを目指しています。(参照:株式会社エムティーアイ 公式サイト)

④ 株式会社Welby

Welbyは、糖尿病や高血圧などの生活習慣病患者向けのPHR(Personal Health Record)プラットフォームを開発・提供しています。患者が自身の血糖値や血圧などのデータをアプリに入力し、医師と共有することで、日々の自己管理と治療をサポートします。製薬会社や医療機器メーカーとも連携し、PHRを活用した新たなソリューションを創出しています。(参照:株式会社Welby 公式サイト)

⑤ ファイザー株式会社

世界的な製薬会社であるファイザーは、創薬プロセスの効率化から患者への情報提供まで、幅広い領域でDXを推進しています。AIを活用して膨大な論文や臨床データを解析し、新薬開発の候補となる化合物を探索する時間を短縮。また、患者や医療関係者向けに、疾患に関する正確な情報をデジタルチャネルを通じて提供することにも力を入れています。(参照:ファイザー株式会社 公式サイト)

【飲食業】DX推進企業5選

人手不足が深刻な飲食業界では、モバイルオーダーやセルフレジ、需要予測によるフードロス削減など、店舗運営の効率化と顧客体験の向上を目指すDXが活発化しています。

① 日本マクドナルド株式会社

日本マクドナルドは、顧客体験の向上を目的としたDXに積極的に取り組んでいます。事前に注文・決済ができる「モバイルオーダー」は、店舗での待ち時間を大幅に短縮し、顧客の利便性を高めています。また、顧客データを分析し、パーソナライズされたクーポンを公式アプリで配信するなど、デジタル接点でのエンゲージメント強化を図っています。(参照:日本マクドナルド株式会社 公式サイト)

② 株式会社すかいらーくホールディングス

「ガスト」や「バーミヤン」などを運営するすかいらーくHDは、店舗オペレーションの効率化をDXで実現しています。各テーブルに設置されたタブレット端末からのセルフオーダーや、配膳ロボットの導入により、従業員の負担を軽減。これにより、接客品質の向上や人手不足への対応を進めています。(参照:株式会社すかいらーくホールディングス 公式サイト)

③ スターバックスコーヒージャパン株式会社

スターバックスは、デジタルを通じて独自の顧客体験を創出しています。公式アプリでの事前注文・決済サービス「Mobile Order & Pay」や、アプリ上で利用できるデジタルスターバックスカードは、利便性だけでなく、ブランドとの繋がりを感じさせるデザインや機能性が特徴です。顧客データを活用したパーソナルな商品提案も行っています。(参照:スターバックスコーヒージャパン株式会社 公式サイト)

④ 株式会社あきんどスシロー

回転寿司チェーンのスシローは、ITを駆使した店舗運営で知られています。寿司皿にICタグを取り付け、レーン上の寿司の鮮度を管理し、売れ行きデータを分析して廃棄ロスを最小限に抑えるシステムは、同社の競争力の源泉です。また、専用アプリによる事前予約や持ち帰り注文サービスも顧客から高い支持を得ています。(参照:株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 公式サイト)

⑤ 株式会社トリドールホールディングス

「丸亀製麺」などを展開するトリドールHDは、顧客体験と従業員体験の両方を向上させるDXを推進しています。モバイルオーダーの導入に加え、店舗ごとの売上や来客数をAIで予測し、最適な人員配置や食材発注を支援するシステムを開発。データに基づいた店舗運営の高度化を目指しています。(参照:株式会社トリドールホールディングス 公式サイト)

【中小企業】DX推進企業5選

大企業だけでなく、独自のアイデアと機動力を活かしてDXに取り組む中小企業も増えています。ここでは、特定の分野で先進的なDXを実践している中小企業の事例を紹介します。

① 武州工業株式会社

埼玉県にある金属プレス加工メーカーの武州工業は、中小製造業のDXモデルとして注目されています。自社開発の生産管理システムで、工場のあらゆる機器をネットワークに接続。稼働状況や生産進捗をリアルタイムで可視化し、徹底したデータ分析によって生産性を大幅に向上させました。このノウハウを外部にも提供しています。(参照:武州工業株式会社 公式サイト)

② 株式会社土屋鞄製造所

高品質な革製品で知られる土屋鞄製造所は、顧客との関係性を深めるためにデジタルを活用しています。製品の背景にある職人の想いやストーリーを、SNSやオウンドメディアを通じて丁寧に発信。オンラインと実店舗を連携させ、一貫したブランド体験を提供することで、熱心なファンを育成しています。(参照:株式会社土屋鞄製造所 公式サイト)

③ 株式会社GOOD VIBES ONLY

アパレルブランド「YOLO」などを展開するGOOD VIBES ONLYは、D2C(Direct to Consumer)モデルで成長している企業です。SNSを駆使した顧客とのダイレクトなコミュニケーションや、ライブコマースによる販売など、デジタルネイティブな手法でブランドの世界観を伝え、顧客の共感を呼んでいます。(参照:株式会社GOOD VIBES ONLY 公式サイト)

④ 株式会社タカギ

浄水器や散水用品のメーカーであるタカギは、サブスクリプションモデルへの転換で成功を収めています。浄水器のカートリッジを定期的にお届けするサービスで、顧客と継続的な関係を構築。顧客データを活用して、交換時期のお知らせやサービスの改善を行い、高い顧客満足度を実現しています。(参照:株式会社タカギ 公式サイト)

⑤ 株式会社ユーピーアール

物流機器のレンタル事業を手掛けるユーピーアールは、IoT技術を活用した新たなサービスを創出しています。パレットなどの物流資材に通信端末を取り付け、位置情報や温度などを遠隔監視できる「スマートパレット」を開発。荷物のトレーサビリティを向上させ、物流業界の課題解決に貢献しています。(参照:株式会社ユーピーアール 公式サイト)

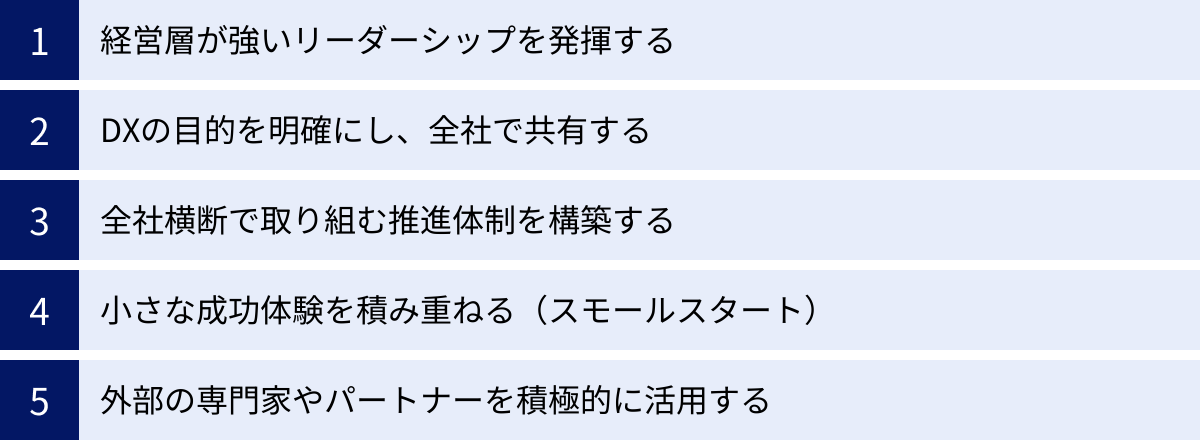

DX推進を成功させる5つのポイント

業界や企業規模を問わず、多くの企業がDXに取り組む中で、その成否を分ける共通のポイントが見えてきました。単にツールを導入するだけではDXは成功しません。ここでは、変革を成功に導くために不可欠な5つのポイントを解説します。

① 経営層が強いリーダーシップを発揮する

DXは、特定の部署だけで完結するものではなく、ビジネスモデルや組織文化にまで踏み込む全社的な変革活動です。そのため、何よりもまず経営層がDXの重要性を深く理解し、強力なリーダーシップで推進することが成功の絶対条件となります。

経営層が果たすべき役割は多岐にわたります。

- ビジョンの策定と発信: 「自社はDXを通じて何を目指すのか」「3年後、5年後にどのような企業になっていたいのか」という明確なビジョンを策定し、それを自らの言葉で全従業員に繰り返し伝える必要があります。このビジョンが、組織全体が進むべき方向を示す羅針盤となります。

- 覚悟を持った投資判断: DXには、システム刷新や人材育成、外部パートナーとの連携など、相応の投資が必要です。短期的な利益だけでなく、中長期的な視点に立ち、企業の未来を創るための投資であると覚悟を決め、必要なリソース(ヒト・モノ・カネ)を投入する意思決定が求められます。

- 変革への障壁の排除: DXを進める上では、既存の業務プロセスや組織構造、あるいは従業員の抵抗といったさまざまな障壁が生じます。経営層は、これらの障壁を取り除くために率先して行動し、部門間の調整や制度改革を断行する強い意志を示す必要があります。

経営層のコミットメントがなければ、DXは「掛け声」だけで終わり、現場は動きません。トップ自らがDXの「顔」となり、変革を牽引する姿勢を見せることが、全社を巻き込むための第一歩です。

② DXの目的を明確にし、全社で共有する

「DXを推進する」こと自体が目的になってしまっているケースが散見されますが、これは失敗の典型的なパターンです。DXはあくまで手段であり、その先にある「目的」を明確にすることが極めて重要です。

目的は、自社が抱える経営課題と直結しているべきです。

- 「顧客満足度を20%向上させる」

- 「バックオフィス業務の工数を30%削減する」

- 「データ分析から年間3つの新規事業を創出する」

- 「製品の市場投入までの期間を半年短縮する」

このように、「誰の、どのような課題を、どのように解決し、どのような状態を目指すのか」を具体的かつ測定可能な言葉で定義することが重要です。目的が明確であれば、取り組むべき施策の優先順位がつけやすくなり、投資対効果の判断基準も明確になります。

さらに重要なのは、この目的を一部の推進担当者だけでなく、全従業員で共有することです。なぜ今、この変革が必要なのか。この取り組みが成功すれば、会社や自分たちの仕事はどう変わるのか。その意義を、経営層や管理職が粘り強く説明し、従業員一人ひとりの「自分ごと」にしていくプロセスが不可欠です。目的が共有されて初めて、従業員は自発的に行動し、変革の主体者となることができます。

③ 全社横断で取り組む推進体制を構築する

DXは、IT部門だけ、あるいは事業部門だけで推進できるものではありません。ビジネスの視点とテクノロジーの視点を融合させ、全部門が連携して取り組むための体制構築が成功の鍵を握ります。

効果的な推進体制には、いくつかのパターンがあります。

- DX推進専門部署の設置: 経営トップ直下にCDO(Chief Digital Officer)を置き、その下に各部門からエース級の人材を集めた専門部署を設置するケース。強力な権限を持って、全社的な変革をスピーディに推進することができます。

- クロスファンクショナルチームの組成: 特定の課題(例:顧客データ基盤の構築)ごとに、関連する部門(マーケティング、営業、IT、法務など)からメンバーを選抜し、期間限定のタスクフォース(チーム)を組成するアプローチ。現場の知見を活かしながら、具体的な課題解決を進めるのに適しています。

いずれの体制を取るにせよ、重要なのは「サイロ(縦割り組織)の壁」を壊すことです。IT部門は技術的な実現可能性を、事業部門は顧客ニーズや業務要件を提供し、両者が対等な立場で議論し、一体となってソリューションを共創していく関係性を築く必要があります。定期的な合同ミーティングの開催や、共通のKPIを設定するなど、連携を促進する仕組み作りが求められます。

④ 小さな成功体験を積み重ねる(スモールスタート)

最初から全社規模の壮大なDXプロジェクトを立ち上げようとすると、計画に時間がかかりすぎる、関係者が多すぎて調整が困難、失敗したときのリスクが大きい、といった問題から、結局何も進まないという事態に陥りがちです。

そこで有効なのが、「スモールスタート(アジャイルアプローチ)」という考え方です。

まずは、比較的成果が出やすく、影響範囲が限定的な特定の業務や部門にターゲットを絞って、小さなプロジェクトから始めます。この小さな挑戦を「PoC(Proof of Concept:概念実証)」と呼びます。

例えば、「営業部門の日報作成を自動化する」「特定の製品の問い合わせにチャットボットを導入する」といったテーマが考えられます。このPoCを通じて、新しい技術の有効性を検証し、導入・運用上の課題を洗い出します。

スモールスタートのメリットは多岐にわたります。

- リスクの低減: 小規模なため、万が一失敗しても損失は限定的です。

- 迅速なフィードバック: 短期間で成果が出るため、そこから得られた学びを次の施策に素早く活かすことができます。

- 成功体験による機運の醸成: 目に見える形で小さな成功(Quick Win)を示すことで、関係者のモチベーションが高まり、「DXは自分たちにもできる」という自信が生まれます。 この成功事例が口コミで社内に広がることで、他の部門からの協力も得やすくなり、全社展開への大きな弾みとなります。

小さな成功を一つひとつ着実に積み重ねていくことが、大きな変革を成し遂げるための最も確実な道筋です。

⑤ 外部の専門家やパートナーを積極的に活用する

DXを推進する上で必要なスキルや知見は非常に幅広く、そのすべてを自社だけでまかなうことは、特に人材不足が深刻な現代においては現実的ではありません。自社のリソースだけに固執せず、外部の専門知識や技術を積極的に活用する「オープンイノベーション」の視点が不可欠です。

連携すべきパートナーはさまざまです。

- コンサルティングファーム: DX戦略の立案やロードマップの策定、組織変革のノウハウなど、上流工程での支援を期待できます。

- システムインテグレーター(SIer): レガシーシステムの刷新や、大規模なシステム開発・導入における技術力とプロジェクトマネジメント力を提供します。

- SaaSベンダー: CRMやMA、RPAといった特定の業務領域に特化したクラウドサービスを提供しており、迅速かつ低コストでデジタルツールを導入できます。

- スタートアップ企業: 先進的な技術やユニークなビジネスモデルを持っており、協業することで自社にない新しい発想を取り入れることができます。

パートナーを選定する上で重要なのは、単なる「下請け業者」としてではなく、共に汗をかき、ビジョンを共有して変革を推進する「対等なパートナー」として付き合える相手を選ぶことです。自社のビジネスや文化を深く理解し、長期的な視点で伴走してくれるパートナーを見つけることが、DXの成功確率を大きく高めます。

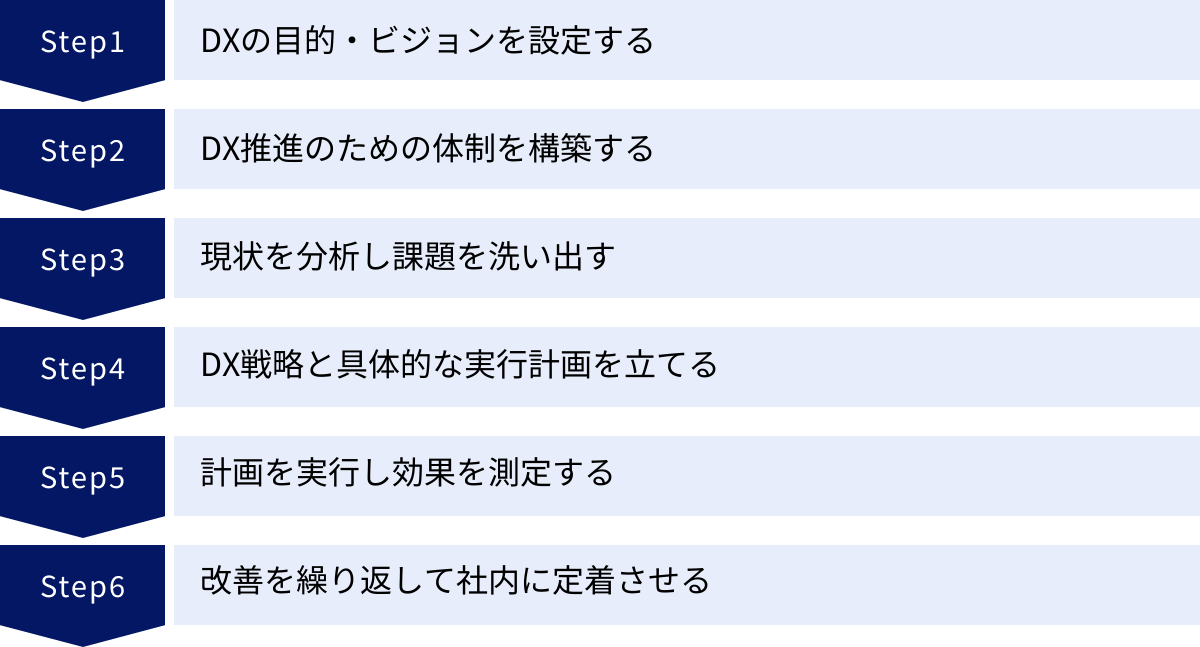

DX推進を始めるための6ステップ

DXの重要性は理解したものの、具体的に何から手をつければ良いのかわからない、という方も多いでしょう。ここでは、DXプロジェクトを体系的に進めるための実践的な6つのステップを紹介します。このステップに沿って進めることで、計画的かつ着実に変革を推進できます。

① DXの目的・ビジョンを設定する

全ての始まりは、明確な目的とビジョンの設定です。これは前述の「成功のポイント」とも重なりますが、プロジェクト実行の最初のステップとして最も重要な工程です。

- 現状の経営課題の洗い出し: まず、自社が直面している最も大きな経営課題は何かを特定します。「売上が伸び悩んでいる」「生産性が低い」「顧客離れが進んでいる」など、根本的な課題を明確にします。

- 「As-Is / To-Be」分析: 次に、現状(As-Is)と、DXによって実現したい理想の姿(To-Be)を具体的に描きます。例えば、「現状(As-Is):営業担当者が経験と勘で活動している」→「理想(To-Be):全営業担当者がデータを基に最適な顧客アプローチを行っている」といった形です。

- ビジョンの言語化: これらの分析を踏まえ、「DXを通じて、我が社は〇〇という価値を顧客に提供し、△△な企業になる」という、全社員が共感できるようなワクワクするビジョンを言語化します。このビジョンが、DXという長い旅路における北極星となります。

② DX推進のための体制を構築する

明確なビジョンが描けたら、それを実行するためのチームを編成します。誰が責任を持ち、誰が実行するのかを明確に定義することが、プロジェクトを円滑に進める上で不可欠です。

- 責任者の任命: 経営層の中から、DX推進の最高責任者(CDOやCIOなど)を任命します。この責任者は、経営会議などでDXの進捗を報告し、必要な経営資源を確保する役割を担います。

- 推進チームの組成: IT部門と事業部門からキーパーソンを選出し、部門横断型の推進チームを作ります。メンバーには、それぞれの部門の業務と課題に精通し、変革への意欲が高い人物を選ぶことが重要です。必要に応じて、外部の専門家をアドバイザーとして加えることも検討しましょう。

- 役割と権限の明確化: 推進チームのミッション、各メンバーの役割、そして意思決定のプロセスや権限の範囲を明確に定めます。これにより、迅速な意思決定と責任ある行動を促します。

③ 現状を分析し課題を洗い出す

次に、理想の姿(To-Be)を実現する上で、現状(As-Is)の何がボトルネックになっているのかを徹底的に分析し、具体的な課題を洗い出します。

- 業務プロセスの可視化: 各部門の業務フローを図式化し、どこに無駄や非効率な点があるのかを可視化します。現場の従業員へのヒアリングを通じて、日々の業務で感じている課題や問題点を吸い上げることも重要です。

- ITシステムの棚卸し: 社内で利用されている全てのITシステム(基幹システム、各種ツール、Excelファイルなど)をリストアップし、それぞれの役割、導入年、課題(老朽化、データの分断など)を整理します。

- データ資産の評価: どのようなデータが、どこに、どのような形式で存在しているのかを把握します。データが活用できる状態にあるか、セキュリティは保たれているかなどを評価し、データ活用のための課題を特定します。

このステップで、感覚的な問題意識を、客観的なデータに基づいた具体的な課題リストへと落とし込むことが目標です。

④ DX戦略と具体的な実行計画を立てる

洗い出された課題を解決し、ビジョンを実現するための具体的な戦略と実行計画(ロードマップ)を策定します。

- 施策の優先順位付け: 課題リストの中から、「インパクト(効果の大きさ)」と「実現可能性(コスト、期間、難易度)」の2つの軸で評価し、取り組むべき施策の優先順位を決定します。全てを同時に進めることはできないため、まずは成果を出しやすい「スモールスタート」のテーマを選ぶのが定石です。

- ロードマップの作成: どの施策を、いつまでに、どのような手順で実行していくのかを時系列で示します。短期(~1年)、中期(2~3年)、長期(4~5年)といった時間軸でマイルストーンを設定すると、進捗管理がしやすくなります。

- KPIの設定: 各施策の成果を客観的に測定するための指標(KPI: Key Performance Indicator)を設定します。「ペーパーレス化率」「リード獲得数」「顧客満足度スコア」など、具体的で測定可能な数値目標を立てることが重要です。

⑤ 計画を実行し効果を測定する

いよいよ計画の実行フェーズです。ここで重要なのは、完璧を目指すのではなく、まずやってみる(Do)という姿勢です。

- PoC(概念実証)の実施: 優先順位の高い施策について、まずは小規模なPoCを実施します。新しいツールを一部の部署で試験的に導入したり、新しい業務プロセスを限定的な範囲で試したりします。

- 効果測定と評価: PoCの実施期間中および終了後に、あらかじめ設定したKPIを基に効果を測定します。目標を達成できたか、どのような効果があったか、逆にどのような問題が発生したかを客観的に評価します。定量的なデータだけでなく、実際に試した従業員からの定性的なフィードバック(使いやすさ、困った点など)も収集します。

⑥ 改善を繰り返して社内に定着させる

DXは一度実行して終わりではありません。実行と測定の結果を踏まえ、改善を繰り返していく継続的なプロセスです。

- フィードバックに基づく改善: PoCの結果を分析し、計画やツール、業務プロセスを改善します。上手くいかなかった点は原因を究明し、対策を講じます。この「Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)」のPDCAサイクルを高速で回すことが、DX成功の鍵です。

- 成功モデルの横展開: PoCで良い成果が出た施策は、マニュアルや導入手順を整備した上で、他の部署へも展開していきます。この際、最初のPoCで得られた成功のノウハウや失敗から学んだ教訓を共有することが、全社展開をスムーズに進める上で役立ちます。

- 文化としての定着: DXの取り組みを特別なプロジェクトではなく、日常的な改善活動として組織に根付かせることが最終的なゴールです。変化を恐れず、常に新しい技術や手法を取り入れて挑戦し続ける文化を醸成することが、企業の持続的な成長に繋がります。

DX推進に役立つツール・サービス7選

DXを推進する上で、さまざまなデジタルツールの活用は不可欠です。ここでは、多くの企業のDXプロジェクトで重要な役割を果たす代表的なツール・サービスを7つ紹介します。自社の課題や目的に合わせて、これらのツールを適切に組み合わせることが重要です。

| ツール/サービス | 概要 | 主な活用シーン |

|---|---|---|

| SFA/CRM | 営業活動や顧客情報を一元管理し、関係性を強化するシステム | 顧客データ分析、営業プロセスの可視化・効率化、パーソナライズされた顧客対応 |

| MA | 見込み客(リード)の獲得・育成を自動化するマーケティングツール | Webサイト訪問者の行動追跡、メールマーケティングの自動化、リードのスコアリング |

| RPA | 定型的なPC上の事務作業を自動化するソフトウェアロボット | 経理の伝票処理、人事の勤怠管理、データ入力・転記作業などの効率化 |

| BIツール | 社内外のデータを集約・分析し、グラフや表で可視化するツール | 経営状況のリアルタイム把握、売上分析、データドリブンな意思決定の支援 |

| クラウドサービス | サーバーやソフトウェアなどをインターネット経由で利用するサービス | テレワーク環境の構築、システム開発・運用コストの削減、BCP対策 |

| AI(人工知能) | 人間の知的活動の一部を模倣する技術(機械学習、画像認識など) | 需要予測、チャットボットによる顧客対応、製品の異常検知、AI-OCRによる書類読取 |

| チャットボット | テキストや音声で自動対話を行うプログラム | Webサイト上のFAQ対応、社内ヘルプデスクの自動化、顧客満足度の向上 |

① SFA/CRM(営業支援/顧客管理システム)

SFA(Sales Force Automation)は営業活動を、CRM(Customer Relationship Management)は顧客情報を管理・可視化するためのシステムです。多くの場合、両者は一体的に提供されます。

- できること: 顧客の基本情報、商談の進捗状況、過去の対応履歴などを一元管理できます。営業担当者の活動報告やスケジュール管理も可能です。

- DXへの貢献: 属人化しがちな営業ノウハウを組織の資産として共有し、営業部門全体の生産性を向上させます。 蓄積された顧客データを分析することで、顧客一人ひとりに合わせた最適なアプローチ(One to Oneマーケティング)が可能になり、顧客満足度やLTV(顧客生涯価値)の向上に繋がります。

② MA(マーケティングオートメーション)

MAは、見込み客(リード)の獲得から育成、商談化までの一連のマーケティング活動を自動化・効率化するツールです。

- できること: Webサイトを訪れたユーザーの行動履歴を追跡し、その興味関心度に応じて、最適なタイミングでメールを送るなどのアプローチを自動で行います。見込み客の熱意を点数化(スコアリング)し、有望なリードを営業部門に引き渡すことができます。

- DXへの貢献: これまで手作業で行っていたマーケティング活動を自動化することで、マーケターは戦略立案などのより創造的な業務に集中できます。データに基づいて見込み客を育成することで、マーケティング活動のROI(投資対効果)を最大化します。

③ RPA(業務自動化ツール)

RPA(Robotic Process Automation)は、人間がPCで行っている定型的な事務作業を、ソフトウェアロボットに記憶させて自動実行させるツールです。

- できること: 請求書データのシステム入力、複数システム間のデータ転記、定期的なレポート作成など、ルールが決まっている単純作業を24時間365日、ミスなく実行できます。

- DXへの貢献: バックオフィス部門の生産性を劇的に向上させ、人手不足の解消に直接的に貢献します。 従業員を付加価値の低い単純作業から解放し、より高度な判断が求められる業務へとシフトさせることができます。DXの第一歩として、成果を出しやすい分野です。

④ BIツール

BI(Business Intelligence)ツールは、社内に散在するさまざまなデータを集約・分析し、グラフやダッシュボードといった直感的に分かりやすい形で可視化するためのツールです。

- できること: 営業、会計、在庫など、異なるシステムからデータを抽出し、リアルタイムで経営状況やKPIの進捗をモニタリングできます。専門家でなくても、ドリルダウン(掘り下げ)分析などが容易に行えます。

- DXへの貢献: 経営層や管理職が、経験や勘に頼るのではなく、客観的なデータに基づいて迅速かつ正確な意思決定を行う「データドリブン経営」を実現するための必須ツールです。課題の早期発見や、新たなビジネスチャンスの特定にも繋がります。

⑤ クラウドサービス

クラウドサービスは、サーバー、ストレージ、ソフトウェアといったITリソースを、自社で保有するのではなく、インターネット経由でサービスとして利用する形態です(IaaS, PaaS, SaaSなど)。

- できること: 物理的なサーバーを購入・設置する必要がなく、必要な時に必要な分だけリソースを利用できます。これにより、初期投資を抑え、システムの構築・運用にかかるコストと手間を大幅に削減できます。

- DXへの貢献: テレワーク環境の構築やBCP(事業継続計画)の強化に不可欠です。最新のテクノロジーを迅速に利用開始できるため、ビジネスのスピードを加速させます。DXを支えるITインフラの根幹をなす技術と言えます。

⑥ AI(人工知能)

AIは、特定のタスクにおいて人間のような知的振る舞いを模倣する技術の総称です。機械学習、深層学習、自然言語処理、画像認識などの技術が含まれます。

- できること: 過去の売上データから将来の需要を予測する、製品の画像から不良品を検知する、顧客からの問い合わせ内容を理解して最適な回答を生成するなど、活用範囲は非常に広いです。

- DXへの貢献: 人間の能力を超えるレベルでの予測・分析・自動化を可能にし、ビジネスプロセスを高度化させます。 これまで解決できなかった複雑な課題に取り組んだり、全く新しいサービスを創出したりするなど、DXによる「変革」を牽引する中核技術です。

⑦ チャットボット

チャットボットは、テキストや音声を通じて自動で対話を行うプログラムです。Webサイトの右下に出てくる質問応答ウィンドウなどが代表例です。

- できること: よくある質問(FAQ)に24時間365日自動で回答したり、社内ヘルプデスクとしてIT関連の問い合わせに対応したりできます。シナリオ型の簡単なものから、AIを搭載して複雑な対話が可能なものまで様々です。

- DXへの貢献: 顧客対応や社内問い合わせ業務を効率化し、顧客満足度と従業員満足度の両方を向上させます。 簡単な問い合わせをチャットボットに任せることで、人間のオペレーターはより複雑で個別性の高い対応に集中できます。

DX推進に関するよくある質問

DXに取り組む上で、多くの企業担当者が抱く疑問について解説します。

DX銘柄とは何ですか?

DX銘柄とは、経済産業省と東京証券取引所が共同で、東京証券取引所の上場企業の中から、企業価値の向上に繋がる優れたデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進している企業を選定・公表する制度です。2015年から「攻めのIT経営銘柄」として開始され、2020年からは「DX銘柄」として実施されています。

- 目的: DX銘柄を選定・公表することで、先進的な企業の取り組みを広く紹介し、他の企業がDXを推進する上での目標や参考となるモデルを示すことを目的としています。また、投資家に対して、企業の競争力や中長期的な成長性を評価するための一つの指標を提供することも狙いです。

- 選定プロセス: 経済産業省が定める「デジタルガバナンス・コード」に基づき、(1)ビジョン・ビジネスモデル、(2)戦略、(3)組織・制度等、(4)デジタル技術の活用といった観点から、企業の取り組みを評価します。アンケート調査や財務指標のスクリーニングを経て、優れた企業が「DX銘柄」「DX注目企業」などとして選定されます。

- 意義: DX銘柄に選定されることは、その企業がデジタル時代を勝ち抜くための経営改革に本気で取り組んでいることの証となり、社会的信用の向上や人材採用におけるアピールポイントにも繋がります。

(参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」)

DX認定制度とは何ですか?

DX認定制度とは、「情報処理の促進に関する法律」に基づき、国(経済産業省)が定めた指針「デジタルガバナンス・コード」の基本的事項に対応する取り組みを行っている事業者を、国が認定する制度です。DX銘柄が上場企業を対象とした「表彰」に近いものであるのに対し、DX認定は、企業規模を問わず、全ての事業者が申請可能な「認定」制度です。

- 目的: 社会全体のDXを促進するため、中堅・中小企業なども含めた幅広い事業者がDXに取り組みやすい環境を整備することを目的としています。認定を通じて、事業者が自社のDXの進捗度を客観的に把握し、次のステップに進むためのきっかけを提供します。

- 認定のメリット: DX認定事業者になると、さまざまな支援措置を受けることができます。

- 税制優遇: DX投資促進税制(デジタル関連の投資に対する税額控除または特別償却)の対象となります。

- 金融支援: 日本政策金融公庫などによる低利融資の対象となる場合があります。

- ロゴマークの使用: 認定ロゴマークをWebサイトや名刺などに使用でき、DXに積極的に取り組む企業としてのPRに繋がります。

- 社会的信用の向上: 国からのお墨付きを得ることで、取引先や金融機関、求職者からの信頼が高まります。

DX認定の取得は、自社のDXへの取り組みを対外的にアピールし、さまざまな支援を活用してDXをさらに加速させるための有効な手段となります。

(参照:DX推進ポータル「DX認定制度(情報処理の促進に関する法律第三十一条に基づく認定制度)」)