現代のビジネス環境において、企業の競争力を維持・強化するために不可欠な要素として「DX(デジタルトランスフォーメーション)」と「AI(人工知能)」が注目されています。これらの言葉を耳にする機会は増えましたが、「DXとAIの違いがよくわからない」「両者がどのように関係しているのか具体的に知りたい」と感じている方も少なくないでしょう。

DXは単なるデジタルツールの導入ではなく、データとデジタル技術を活用してビジネスモデルや組織、企業文化そのものを変革し、新たな価値を創出する経営戦略です。一方、AIはそのDXを実現するための強力な「手段」であり、データから洞察を得て、業務を自動化・高度化する核心的な技術です。

この記事では、DXとAIの基本的な知識から、両者の明確な違いと密接な関係性、AIをDX推進に活用する具体的なメリットや方法、さらには導入ステップや注意点までを網羅的に解説します。また、業界別の最新活用事例や役立つAIツールも紹介し、DXとAIに関する理解を深め、自社の取り組みを具体化するためのヒントを提供します。

目次

DXとAIの基本的な知識

DXとAIの関係性を深く理解するためには、まずそれぞれの言葉が何を指しているのかを正確に把握することが重要です。ここでは、DXとAIの基本的な定義と、それぞれがなぜ今、これほどまでに注目されているのか、その背景を解説します。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単にITツールを導入して業務を効率化する「デジタル化」とは一線を画す、より広範で抜本的な変革を指す概念です。

経済産業省が公表している「DX推進ガイドライン」では、DXを次のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」

この定義からもわかるように、DXの本質は「トランスフォーメーション(変革)」にあります。デジタル技術はあくまで変革のための手段であり、その目的は「競争上の優位性の確立」です。

DXが求められる背景

DXが経営における最重要課題の一つとして位置づけられるようになった背景には、いくつかの要因があります。

- 市場環境の激しい変化:グローバル化の進展やデジタルディスラプター(既存の業界構造を破壊する新規参入者)の台頭により、ビジネスの前提が覆されるスピードが加速しています。こうした変化に迅速に対応し、生き残るためには、企業自身が変革し続ける必要があります。

- 消費者行動の多様化:スマートフォンの普及により、消費者はいつでもどこでも情報を収集し、商品を購入できるようになりました。購買行動だけでなく、価値観も多様化しており、企業は一人ひとりの顧客に合わせたパーソナライズされた体験を提供することが求められています。

- 「2025年の崖」問題:経済産業省が警鐘を鳴らした「2025年の崖」も大きな要因です。これは、多くの企業で利用されている既存の基幹システム(レガシーシステム)が、複雑化・ブラックボックス化することで、維持・運用コストが高騰し、新たなデジタル技術の導入を阻害するという問題です。このまま放置すれば、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があると指摘されています。

参照:経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」

デジタイゼーション、デジタライゼーションとの違い

DXを理解する上で混同されがちなのが、「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」です。これらはDXに至るまでの段階として整理できます。

| 段階 | 名称 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 第1段階 | デジタイゼーション (Digitization) | アナログ・物理データのデジタル化 | 紙の書類をスキャンしてPDF化する、会議をオンライン化する |

| 第2段階 | デジタライゼーション (Digitalization) | 特定の業務・製造プロセスをデジタル化し、効率化や高付加価値化を図る | RPAを導入して定型業務を自動化する、SFA/CRMを導入して営業活動を管理する |

| 第3段階 | DX (Digital Transformation) | デジタル技術を前提として、ビジネスモデルや組織全体を根本的に変革し、新たな価値を創出する | データ分析に基づきサブスクリプションモデルへ転換する、AIを活用した新サービスを開発する |

このように、DXは単なる業務効率化に留まらず、企業全体のビジネスモデルや組織文化を変革し、持続的な成長を目指す経営戦略そのものであると理解することが重要です。

AI(人工知能)とは

AI(Artificial Intelligence:人工知能)とは、人間の脳が行っているような知的作業(学習、推論、判断など)をコンピュータプログラムで再現しようとする技術や学問分野の総称です。AIの定義は研究者によって様々ですが、一般的には「大量のデータからパターンやルールを自ら学習し、その結果に基づいて未知のデータに対しても予測や判断を行う能力」を持つ技術として認識されています。

AIの進化と近年のブレークスルー

AIの研究は1950年代から始まりましたが、これまで数回の「ブーム」と、期待された成果が出ずに研究が停滞する「冬の時代」を繰り返してきました。近年の第3次AIブームを支えているのは、主に以下の3つの要素です。

- ビッグデータ:インターネットやIoTデバイスの普及により、AIが学習に利用できるデジタルデータが爆発的に増加しました。

- 計算能力の向上:GPU(Graphics Processing Unit)などの高性能なプロセッサの登場により、膨大な計算を高速に処理できるようになりました。

- アルゴリズムの進化:特に「ディープラーニング(深層学習)」という技術の登場がブレークスルーとなりました。これは、人間の脳の神経回路網(ニューラルネットワーク)を模した多層的な構造で、データの中から複雑な特徴を自動で発見できるアルゴリズムです。画像認識や音声認識、自然言語処理の分野で飛躍的な精度向上をもたらしました。

AIの種類と機械学習

AIは大きく「特化型AI」と「汎用型AI」に分けられます。現在、実用化されているAIのほとんどは、特定のタスク(画像認識、翻訳など)に特化した特化型AIです。一方、人間のように様々な課題を自己判断で解決できる汎用型AIは、まだ研究開発段階にあります。

また、「AI」と「機械学習」「ディープラーニング」は、以下のような包含関係にあります。

- AI:最も広義な概念。

- 機械学習:AIを実現するための一つのアプローチ。データから学習し、予測や判断のルールを自動で構築する技術。

- ディープラーニング:機械学習の手法の一つ。多層のニューラルネットワークを用いることで、より高度で複雑な判断を可能にする技術。

- 機械学習:AIを実現するための一つのアプローチ。データから学習し、予測や判断のルールを自動で構築する技術。

機械学習の代表的な学習方法には以下の3つがあります。

- 教師あり学習:正解ラベル(答え)が付与されたデータを使って学習し、未知のデータに対する予測モデルを構築する手法。需要予測、画像分類、迷惑メールフィルタリングなどに利用されます。

- 教師なし学習:正解ラベルのないデータから、データの構造やパターン、相関関係などを発見する手法。顧客セグメンテーション(グループ分け)、異常検知などに利用されます。

- 強化学習:AI自身が試行錯誤を繰り返しながら、与えられた環境の中で「価値を最大化する行動」を学習していく手法。囲碁AIやロボットの動作制御、自動運転などに利用されます。

このように、AIはデータに基づいて自律的に学習・判断する能力を持つ技術であり、DXが目指す「データ駆動型のビジネス変革」を実現する上で、欠かすことのできない中核技術として位置づけられています。

DXとAIの関係性と違いを解説

DXとAIは密接に関連していますが、同一の概念ではありません。両者の違いを明確にし、DXという大きな目標の中でAIがどのような役割を果たすのかを理解することが、効果的なDX推進の第一歩となります。

DXとAIの明確な違い

結論から言うと、DXは「目的」であり、AIはその目的を達成するための強力な「手段」の一つです。この関係性は、しばしば「旅」に例えられます。DXが「目的地(どこへ行きたいか)」や「旅の計画全体」だとすれば、AIは「高性能な乗り物(新幹線や飛行機)」のようなものです。乗り物に乗ること自体が目的ではなく、目的地に効率的かつ快適に到達するための手段であるのと同じです。

両者の違いをより具体的に整理すると、以下のようになります。

| 項目 | DX(デジタルトランスフォーメーション) | AI(人工知能) |

|---|---|---|

| 位置づけ | 目的・ゴール、経営戦略 | 手段・ツール、技術 |

| 定義 | データとデジタル技術を活用し、ビジネスモデルや組織全体を変革して競争優位性を確立すること | 人間の知的振る舞いをコンピュータで再現する技術。データから学習し、予測・判断を行う。 |

| スコープ | 企業全体。ビジネスモデル、業務プロセス、組織文化、顧客体験など、経営のあらゆる側面が対象。 | 特定のタスクやプロセス。画像認識、需要予測、自然言語処理など、個別の課題解決が対象。 |

| 主体 | 経営層・全従業員。トップダウンのビジョンと、現場のボトムアップの取り組みが両輪となる。 | 技術者・データサイエンティストが中心となり開発・導入を進めるが、活用は現場の従業員が行う。 |

| 目的 | 競争優位性の確立、新規事業創出、顧客価値の向上、持続的成長 | 業務の自動化・効率化、予測精度の向上、意思決定の支援、人間の能力拡張 |

このように、DXは「何のために変革するのか」というWHY(目的)を問う経営レベルの概念です。一方、AIは「どのように変革を実現するのか」というHOW(手段)を担う技術レベルの概念です。

AIを導入しただけでは、それは部分的な業務改善(デジタライゼーション)に過ぎず、必ずしもDXの達成には繋がりません。「AIを使って何を実現したいのか」「それによってビジネスモデルや顧客価値がどう変わるのか」というDXの全体像を描いた上で、その重要なピースとしてAIを戦略的に位置づけることが不可欠です。

DXを実現するための強力な手段がAI

AIは数あるデジタル技術(IoT、クラウド、5Gなど)の中でも、特にDX推進において中心的な役割を果たします。なぜなら、AIはDXの核となる「データ活用」を飛躍的に高度化させる力を持っているからです。

DXが目指すのは、勘や経験だけに頼る経営から脱却し、データに基づいた客観的で迅速な意思決定(データドリブン経営)を行うことです。企業活動を通じて蓄積される膨大なビッグデータを、AIを用いて分析することで、人間では見つけ出すことが困難なインサイト(洞察)やパターンを発見し、それを新たな価値創出に繋げることができます。

AIがDXの強力なエンジンとなる理由は、具体的に以下の点にあります。

- 予測能力の高度化

AI、特に機械学習を用いることで、過去のデータから未来の需要、顧客の離反率、設備の故障時期などを高精度に予測できます。これにより、在庫の最適化、効果的なマーケティング施策の立案、予防保全の実現など、プロアクティブ(先見的)な経営判断が可能になります。 - 非構造化データの活用

ビジネスデータには、数値で表される「構造化データ」だけでなく、テキスト、画像、音声、動画といった「非構造化データ」が大量に存在します。従来の分析手法では扱うのが難しかったこれらのデータを、AIの自然言語処理や画像認識技術によって分析・活用できるようになります。これにより、顧客の声(SNS、レビューなど)の分析や、製造現場での不良品検知などが可能になり、DXの領域が大きく広がります。 - パーソナライゼーションの実現

AIは個々の顧客の購買履歴や行動データを分析し、一人ひとりの嗜好に合わせた商品や情報を推薦できます。このような高度なパーソナライゼーションは、顧客エンゲージメントと満足度を向上させ、LTV(顧客生涯価値)の最大化に貢献します。これは、マスマーケティングからOne to Oneマーケティングへの転換という、DXの重要なテーマを実現する上で不可欠な技術です。 - 業務プロセスの抜本的な自動化・自律化

RPA(Robotic Process Automation)が主に定型的なPC操作を自動化するのに対し、AIはより複雑で非定型的な業務の自動化を可能にします。例えば、AI-OCRで手書き書類をデータ化し、その内容をAIが解釈して次の処理に進める、といった一連のプロセスを自動化できます。これにより、従業員は単純作業から解放され、より創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。

結論として、AIはDXという壮大な変革プロジェクトを推進するための、最も強力で不可欠なエンジンです。DXという目的地に向かうための羅針盤が「経営ビジョン」であり、その航海を支える燃料が「データ」、そしてその燃料をエネルギーに変えて船を力強く前進させるのが「AI」と言えるでしょう。

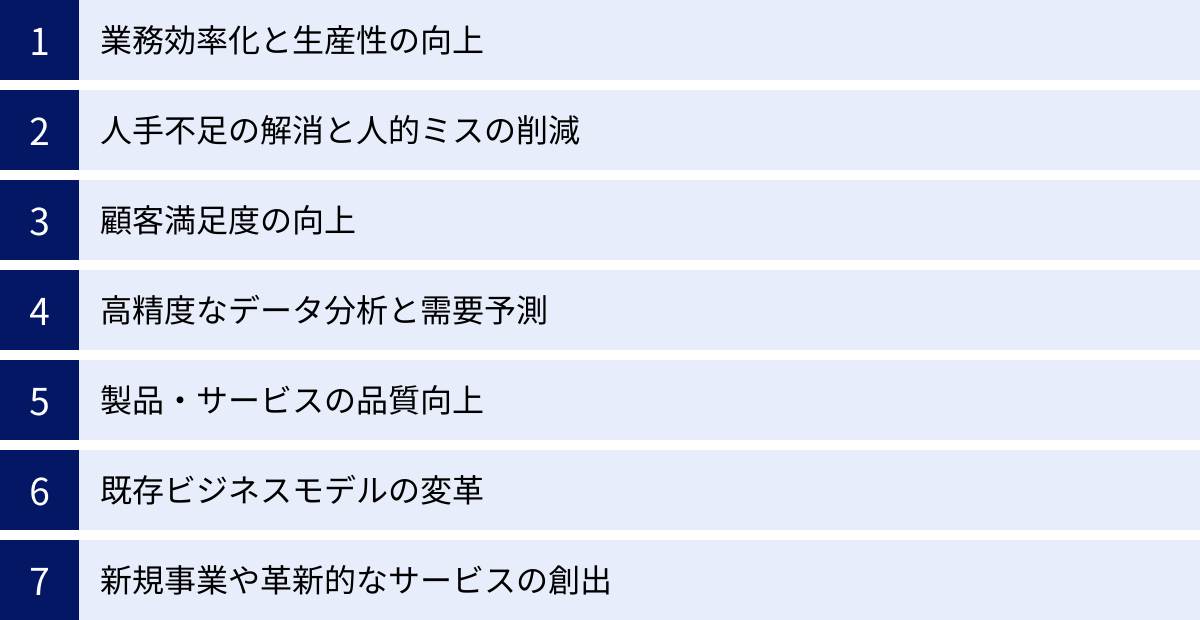

AIをDX推進に活用する7つのメリット

DXの実現手段としてAIを活用することで、企業は様々なメリットを得ることができます。ここでは、AIがもたらす主要な7つのメリットについて、具体的な効果とともに詳しく解説します。

① 業務効率化と生産性の向上

AI活用の最も直接的でわかりやすいメリットは、業務効率化と生産性の向上です。これまで人手に頼っていた定型業務や反復作業をAIに任せることで、従業員はより戦略的で創造的な業務に時間を割けるようになります。

例えば、データ入力、レポート作成、問い合わせの一次対応といったタスクは、AIによって大幅に自動化できます。特に、RPAとAIを組み合わせることで、定型的な操作(RPA)と非定型的な判断(AI)を連携させた、より高度な業務自動化が実現します。これにより、単に作業時間を短縮するだけでなく、業務プロセス全体の生産性を飛躍的に高めることができます。

② 人手不足の解消と人的ミスの削減

少子高齢化が進む日本では、多くの業界で深刻な人手不足が課題となっています。AIは、この課題に対する有効な解決策となり得ます。24時間365日、疲れることなく稼働できるAIは、人間が行っていた業務を代替・支援することで、限られた人的リソースを最大限に活用することを可能にします。

また、長年の経験と勘に頼ってきた熟練技術者のノウハウをAIに学習させ、形式知化して継承する取り組みも進んでいます。これにより、技術継承問題を解決し、業務品質を標準化できます。

さらに、人間が作業を行う上で避けられないヒューマンエラーも、AIによって大幅に削減できます。特に、大量のデータを扱う作業や、精密さが求められる検査工程などにおいて、AIは人間をはるかに超える正確性と一貫性を発揮します。これにより、手戻りや修正作業のコストを削減し、製品・サービスの品質安定化にも繋がります。

③ 顧客満足度の向上

AIは、顧客との接点においても大きな価値を発揮し、顧客満足度の向上に直接的に貢献します。

代表的な例が、AIチャットボットによる問い合わせ対応です。深夜や休日でも顧客からの問い合わせに即時対応できるため、顧客を待たせることがありません。簡単な質問はチャットボットが自己完結で回答し、複雑な内容は有人オペレーターにスムーズに引き継ぐことで、顧客体験とオペレーターの業務効率を両立できます。

また、ECサイトなどでは、AIが顧客の購買履歴や閲覧履歴を分析し、一人ひとりの興味関心に合わせた商品を推薦(レコメンデーション)します。これにより、顧客は自分に合った商品を簡単に見つけられるようになり、購買体験そのものの満足度が向上します。このように、AIは顧客理解を深め、パーソナライズされた体験を提供するための強力なツールとなります。

④ 高精度なデータ分析と需要予測

DXの中核はデータ活用にありますが、AIはそのデータから価値ある知見を引き出す能力を飛躍的に高めます。人間では処理しきれないほどの膨大なビッグデータを、AIは高速かつ多角的に分析し、隠れたパターンや相関関係を明らかにします。

特に、機械学習を用いた需要予測は、多くの業界で大きなインパクトをもたらしています。過去の販売実績、天候、イベント情報、SNSのトレンドといった様々なデータを組み合わせることで、AIは将来の需要を高精度に予測します。これにより、小売業では過剰在庫や品切れによる機会損失を削減でき、製造業では生産計画を最適化できます。データに基づいた精度の高い予測は、サプライチェーン全体の効率化と収益性向上に直結します。

⑤ 製品・サービスの品質向上

AIは、製品やサービスの品質を維持・向上させる上でも重要な役割を果たします。

製造業の生産ラインでは、AIによる画像認識技術を活用した外観検査が導入されています。熟練検査員の目でも見逃してしまうような微細な傷や欠陥を、AIは高い精度で安定して検出できます。これにより、検査工程の自動化と品質の均一化を同時に実現し、不良品の流出を未然に防ぎます。

また、ソフトウェアやサービスの開発においても、AIを活用してソースコードのバグを自動で検出したり、ユーザーの利用ログを分析してUI/UXの改善点を発見したりするなど、品質向上のための取り組みが進んでいます。

⑥ 既存ビジネスモデルの変革

AIの活用は、単なる業務改善に留まらず、既存のビジネスモデルそのものを変革するポテンシャルを秘めています。

例えば、AIによる需要予測や顧客行動分析は、固定価格ではなく需要と供給に応じて価格を変動させる「ダイナミックプライシング」を可能にします。航空業界やホテル業界で広く採用されているこのモデルは、収益の最大化に大きく貢献します。

また、IoTデバイスから収集した機器の稼働データをAIで分析し、故障の予兆を検知してメンテナンスを行う「予知保全」サービスも、新たなビジネスモデルの一例です。これは、従来の「モノを売る」ビジネスから、継続的なサービス提供で収益を得る「コトを売る」ビジネス(リカーリングモデル)への転換を促します。

⑦ 新規事業や革新的なサービスの創出

AIの最も大きな可能性は、これまで存在しなかった全く新しい事業やサービスを生み出す力にあると言えるでしょう。

AI技術そのものを製品やサービスの中核に組み込むことで、新たな顧客価値を創造できます。例えば、AIによる画像診断支援システムは、医師の診断をサポートし、医療の質を向上させます。自動運転技術も、AIがもたらす革新的なサービスの代表例です。

また、膨大なデータとAI分析を組み合わせることで、まだ満たされていない潜在的な顧客ニーズを発見し、それを基にした新規事業を立ち上げることも可能です。AIは、企業のイノベーションを加速させ、非連続的な成長を実現するための強力な触媒となるのです。

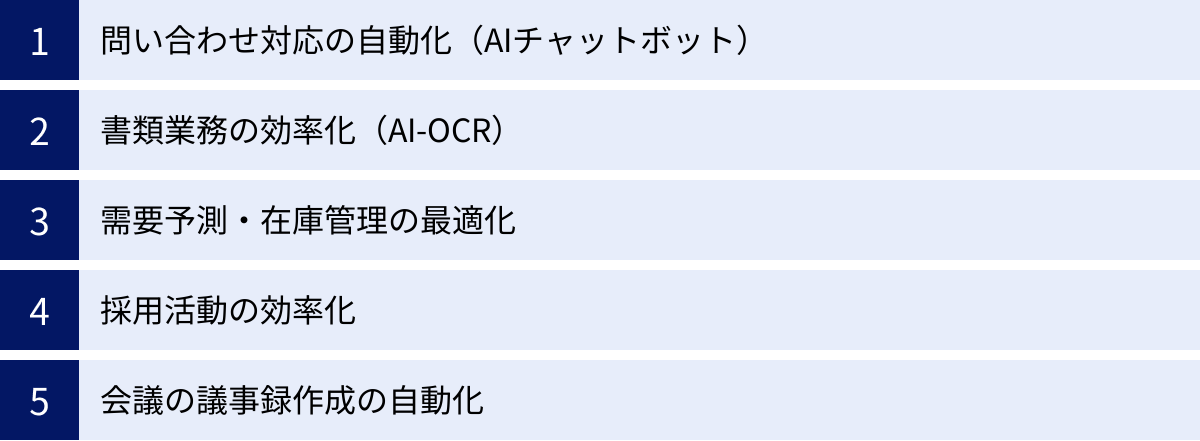

AIを活用したDXの具体的な方法

AIをDX推進に活用すると言っても、そのアプローチは多岐にわたります。ここでは、多くの企業で導入が進んでいる代表的なAI活用の方法を5つ取り上げ、それぞれの概要と導入による効果を具体的に解説します。

問い合わせ対応の自動化(AIチャットボット)

AIチャットボットは、ウェブサイトやアプリケーション上で、顧客からの問い合わせにテキストや音声で自動応答するシステムです。従来のシナリオ型チャットボット(あらかじめ設定されたルールに従って応答する)とは異なり、AIチャットボットは自然言語処理技術を用いて、ユーザーが入力した自由な文章の意図を汲み取り、適切な回答を返すことができます。

- 導入のメリット:

- 24時間365日の対応:営業時間外や休日でも顧客対応が可能となり、顧客満足度を向上させます。

- コスト削減と業務効率化:「よくある質問」をAIチャットボットに任せることで、コールセンターのオペレーターはより複雑で専門的な問い合わせに集中でき、全体の対応品質と効率が向上します。

- データ収集と分析:顧客との対話ログを収集・分析することで、製品やサービスの改善点、顧客の潜在的なニーズを発見するヒントが得られます。

- 具体的な活用シーン:

- ECサイトでの商品に関する質問対応や注文受付

- 企業のヘルプデスクにおける社内からの問い合わせ対応

- 自治体における各種手続きに関する案内

書類業務の効率化(AI-OCR)

AI-OCRは、従来のOCR(光学的文字認識)技術にAIを組み合わせることで、手書き文字や非定型のフォーマットの帳票からも高い精度でテキストを読み取り、データ化する技術です。

従来のOCRは、活字や決められたフォーマットの帳票の読み取りは得意でしたが、手書き文字やレイアウトが異なる書類の認識精度には課題がありました。AI-OCRは、ディープラーニングによって様々な文字のパターンを学習しており、文脈を判断しながら文字を認識するため、これまで自動化が難しかった請求書、注文書、アンケート用紙などのデータ入力業務を大幅に効率化します。

- 導入のメリット:

- データ入力業務の大幅な時間短縮:手作業による入力と比較して、作業時間を90%以上削減できるケースもあります。

- 人的ミスの削減:手入力に伴う誤字や脱字、入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。

- ペーパーレス化の促進:紙媒体の情報を迅速にデジタルデータに変換することで、ペーパーレス化を推進し、保管コストや検索の手間を削減します。

- 具体的な活用シーン:

- 金融機関における申込書や本人確認書類のデータ化

- 製造業における発注書や納品書の処理

- 経理部門における請求書や領収書の処理

需要予測・在庫管理の最適化

AI、特に機械学習を活用することで、過去の販売実績、天候、季節、プロモーション、競合の動向、SNSのトレンドといった多種多様なデータを分析し、将来の商品需要を高精度に予測することが可能になります。

この予測結果に基づいて発注や生産計画を立てることで、在庫管理を最適化できます。

- 導入のメリット:

- 欠品による機会損失の削減:需要を正確に予測することで、顧客が求めている商品を適切なタイミングで提供でき、売上向上に繋がります。

- 過剰在庫の削減:不要な在庫を抱えるコスト(保管費用、管理費用、廃棄コスト)を削減し、キャッシュフローを改善します。特に、食品ロス削減など社会的な課題解決にも貢献します。

- サプライチェーン全体の効率化:精度の高い需要予測は、生産、物流、販売といったサプライチェーン全体の計画を最適化し、リードタイムの短縮やコスト削減に繋がります。

- 具体的な活用シーン:

- 小売業における店舗ごとの商品発注量の最適化

- 製造業における生産計画の立案と原材料の調達

- 飲食店における食材の発注管理

採用活動の効率化

採用活動においてもAIの活用が進んでいます。大量の応募書類(エントリーシートや履歴書)の中から、自社の求める人材要件に合致する候補者をAIが抽出し、優先順位を付けることで、採用担当者のスクリーニング業務の負担を大幅に軽減します。

AIは、学歴や職歴といった定量的な情報だけでなく、自己PRなどのテキストデータから候補者のスキルやポテンシャル、価値観などを分析することも可能です。

- 導入のメリット:

- 選考プロセスの迅速化:書類選考にかかる時間を大幅に短縮し、有望な候補者へ迅速にアプローチできます。

- 採用のミスマッチ防止:データに基づいて客観的な基準で候補者を評価するため、担当者の主観やバイアスによる判断を排除し、自社とのミスマッチを減らす効果が期待できます。

- 採用担当者の負担軽減:膨大な書類の確認作業から解放されることで、面接や候補者とのコミュニケーションといった、より本質的な業務に集中できます。

- 具体的な活用シーン:

- 新卒採用における大量のエントリーシートの一次選考

- 中途採用における職務経歴書と求人要件のマッチング

- 過去の応募者データから、現在募集中のポジションに合う人材を掘り起こす「タレントプール」活用

会議の議事録作成の自動化

AI音声認識技術を活用したツールを導入することで、会議中の発言をリアルタイムでテキスト化し、議事録を自動で作成できます。

これらのツールは、単に音声を文字に起こすだけでなく、話者(誰が話したか)を識別したり、キーワードを抽出して要約を作成したりする機能も備えています。

- 導入のメリット:

- 議事録作成工数の大幅削減:会議後に録音を聞き返して議事録を作成する手間が不要になり、従業員は本来の業務に集中できます。

- 議論内容の正確な記録:「言った言わない」といったトラブルを防ぎ、決定事項やタスクを正確に記録・共有できます。

- 会議への集中度向上:議事録作成の負担から解放されることで、参加者全員がメモを取ることに気を取られず、議論そのものに集中できます。

- 具体的な活用シーン:

- 定例会議やプロジェクトの進捗会議

- 顧客との商談や打ち合わせの記録

- オンライン会議の内容をテキスト化し、欠席者への情報共有

これらの方法は、AI活用のほんの一例です。自社のビジネス課題と照らし合わせ、どの分野でAIを活用すれば最も大きな効果が得られるかを検討することが重要です。

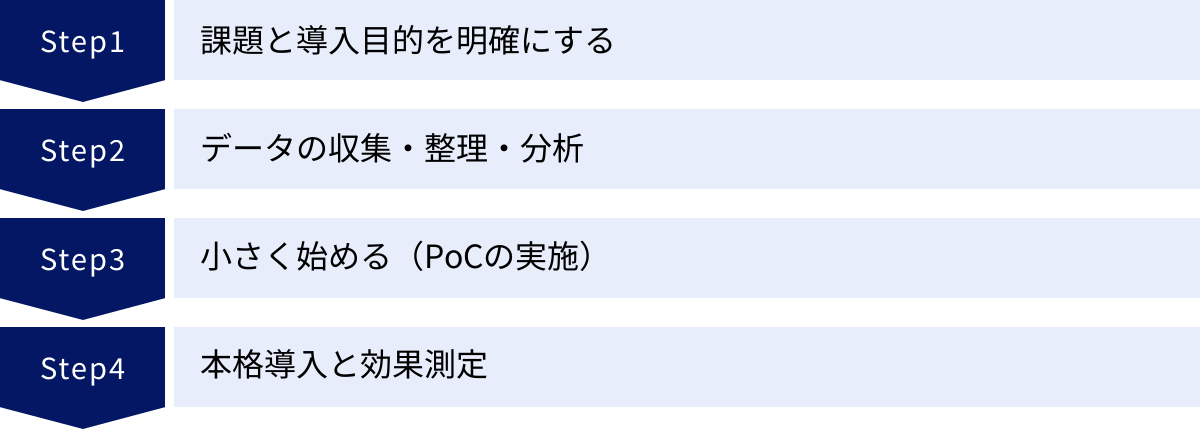

AIを活用してDXを推進する4つのステップ

AIを導入してDXを成功させるためには、計画的かつ段階的なアプローチが不可欠です。「とりあえずAIを導入しよう」といった見切り発車は、失敗の元となります。ここでは、AI活用によるDX推進を成功に導くための標準的な4つのステップを解説します。

① 課題と導入目的を明確にする

すべての始まりは、「AIを使って何を解決したいのか」という課題と目的を明確に定義することです。AIの導入そのものが目的化してしまうと、成果に繋がらないばかりか、無駄なコストを発生させることになります。

- 経営課題・業務課題の洗い出し:

「売上を向上させたい」「コストを削減したい」「顧客満足度を高めたい」といった経営レベルの課題から、「〇〇業務に時間がかかりすぎている」「属人化しているノウハウを継承したい」といった現場レベルの業務課題まで、全社的に洗い出します。 - AIで解決可能な課題の特定:

洗い出した課題の中から、AIの技術特性(予測、識別、実行など)を活かすことで解決できそうなものを選定します。例えば、「需要予測の精度を上げて在庫を最適化する」「問い合わせ対応を自動化して人手不足を解消する」など、具体的なテーマに落とし込みます。 - 目的とゴール(KPI)の設定:

導入目的を具体的に定義し、その達成度を測るための重要業績評価指標(KPI)を設定します。「在庫回転率を〇%改善する」「問い合わせ対応の一次解決率を〇%向上させる」「書類の処理時間を〇%削減する」など、数値で測定できる目標を立てることが重要です。これが後の効果測定の基準となります。

この最初のステップで、経営層から現場の担当者までが共通の課題認識と目的意識を持つことが、プロジェクトを円滑に進める上で極めて重要です。

② データの収集・整理・分析

AI、特に機械学習モデルの性能は、学習に用いる「データの質と量」に大きく依存します。質の低いデータや不十分な量のデータでは、どれほど優れたアルゴリズムを用いても、期待する成果は得られません。このステップは、AIプロジェクトの成否を分ける非常に重要な工程です。

- 必要なデータの特定:

ステップ①で設定した目的を達成するために、どのようなデータが必要かを定義します。例えば、需要予測であれば、過去の販売データ、天候データ、イベント情報、Web広告の出稿データなど、関連する可能性のあるデータを幅広くリストアップします。 - データの収集:

必要なデータが社内のどこに、どのような形式で存在しているかを確認します。基幹システム、CRM、Excelファイルなど、データが散在している場合は、それらを一元的に収集する仕組み(データレイクやDWHなど)を構築する必要があります。また、社内に存在しないデータ(天候データなど)は、外部から購入またはAPI経由で取得します。 - データの整理・前処理:

収集したデータは、そのままではAIの学習に使えないことがほとんどです。「データクレンジング」と呼ばれる作業を行い、欠損値の補完、異常値の除去、表記の揺れ(例:「株式会社」と「(株)」)の統一などを行います。使いやすいように形式を整え、AIが学習しやすい形に加工するこの「前処理」工程は、データ分析作業全体の約8割を占めるとも言われる地道ですが重要な作業です。

③ 小さく始める(PoCの実施)

いきなり全社規模で大規模なAIシステムを導入するのは、リスクもコストも大きすぎます。そこで重要になるのが、PoC(Proof of Concept:概念実証)です。PoCとは、本格開発・導入の前に、限定的な範囲で新たな技術やアイデアの実現可能性、期待される効果を検証するための取り組みです。

- スモールスタート:

特定の部署や製品、業務領域に絞って、小規模なAIモデルを開発・テストします。これにより、技術的な課題や導入後の運用イメージを具体的に把握できます。 - 目的と評価指標の設定:

PoCの目的を明確にし(例:「AI-OCRで手書き帳票の認識精度85%以上を達成できるか検証する」)、その成否を判断するための評価指標を事前に設定します。 - 効果の検証:

PoCを実施し、設定した評価指標に基づいて効果を客観的に評価します。期待した効果が得られたか、費用対効果は見合うか、本格導入に向けてどのような課題があるかを分析します。

PoCで思うような結果が出なかったとしても、それは「失敗」ではありません。そのアプローチではうまくいかないことが分かったという「学び」であり、早い段階でリスクを回避し、軌道修正するための貴重な機会と捉えるべきです。

④ 本格導入と効果測定

PoCで有効性が確認できたら、いよいよ本格的な導入・展開フェーズに移ります。

- 本格開発とシステム統合:

PoCの結果を踏まえてAIモデルを改良し、本番環境で運用するためのシステムを開発します。既存の業務システムとの連携や、全社で利用するためのUI/UXの設計も行います。 - 現場への導入と定着化:

新しいシステムや業務プロセスを現場に導入します。この際、従業員への十分な説明とトレーニングが不可欠です。導入の目的やメリットを共有し、現場の協力を得ることが定着の鍵となります。 - 継続的な効果測定と改善(PDCA):

導入して終わりではありません。ステップ①で設定したKPIを継続的にモニタリングし、導入効果を測定します。AIモデルの精度は、市場環境の変化などによって時間とともに劣化することがあります(モデルの劣化)。定期的に再学習やモデルのチューニングを行い、性能を維持・向上させていくPDCAサイクルを回し続けることが重要です。

この4つのステップを丁寧に実行することで、AI活用によるDXを一過性のイベントではなく、継続的な企業変革のプロセスとして推進していくことができます。

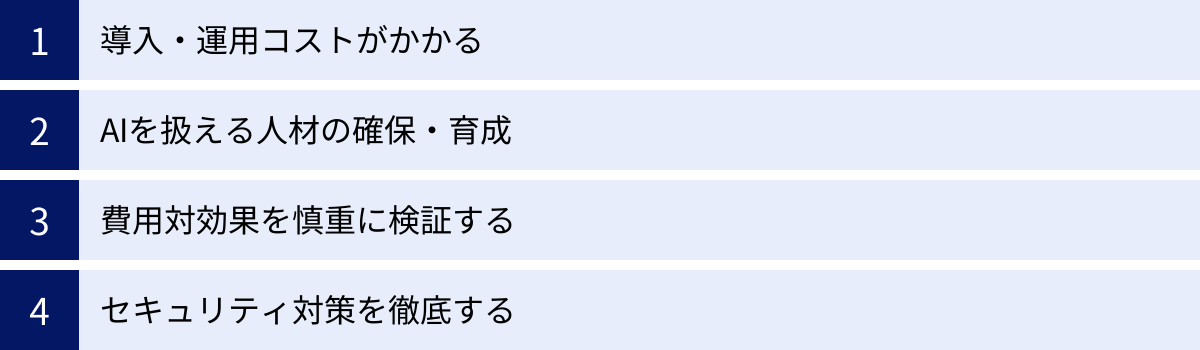

AIのDX活用で注意すべき4つのポイント

AIはDXを加速させる強力なツールですが、その導入と活用にはいくつかの課題や注意点も存在します。メリットばかりに目を向けるのではなく、潜在的なリスクや障壁を事前に理解し、対策を講じることが成功の鍵となります。

① 導入・運用コストがかかる

AIの導入には、相応のコストが伴います。これらのコストを事前に把握し、投資計画を立てることが重要です。

- 初期導入コスト:

- ソフトウェア・ライセンス費用:AIツールやプラットフォームを利用するための費用。SaaS型であれば月額・年額費用、買い切り型であればライセンス購入費用がかかります。

- 開発・構築費用:自社独自のAIモデルを開発する場合や、既存システムと連携させるためのカスタマイズを行う場合に発生します。外部のベンダーに委託する場合は、高額になることもあります。

- ハードウェア費用:AIの学習や推論には高性能なサーバーやGPUが必要になる場合があり、その購入・設置費用がかかります。クラウドサービスを利用することで初期投資を抑えることも可能です。

- 運用・保守コスト:

- クラウド利用料:AIモデルの運用をクラウド上で行う場合、データ量や計算リソースに応じた継続的な費用が発生します。

- 保守・メンテナンス費用:システムの安定稼働を維持するための保守費用や、AIモデルの精度を維持するための再学習・チューニングにかかる費用です。

- 人件費:後述するAI人材の確保・育成にかかる費用も、継続的なコストとして考慮する必要があります。

これらのコストを上回るリターン(売上向上やコスト削減)が得られるのか、慎重な費用対効果の検証が不可欠です。

② AIを扱える人材の確保・育成

AIプロジェクトを推進するためには、専門的な知識とスキルを持つ人材が不可欠ですが、多くの企業で人材不足が深刻な課題となっています。

- 求められる専門人材:

- データサイエンティスト:ビジネス課題を理解し、統計学や機械学習の知識を用いてデータを分析し、課題解決に繋がるAIモデルを設計・構築する役割。

- AIエンジニア/機械学習エンジニア:データサイエンティストが設計したモデルを、実際にシステムとして実装・運用する役割。プログラミングやシステム開発のスキルが求められます。

- ビジネス翻訳者(BizDev):ビジネスサイドの課題とAI技術の可能性を繋ぐ橋渡し役。現場のニーズを技術者に伝え、AIの導入をプロジェクトとして推進します。

これらの専門人材は、現在、獲得競争が激化しており、外部からの採用は容易ではありません。そのため、社内の人材を育成する「リスキリング」の重要性が高まっています。全社員向けのAIリテラシー教育から、専門人材を育成するための高度なトレーニングプログラムまで、計画的な人材育成戦略が求められます。

③ 費用対効果を慎重に検証する

AI導入は、あくまで経営課題を解決するための投資です。したがって、その投資がどれだけのリターンを生むのか、ROI(Return on Investment:投資対効果)を常に意識する必要があります。

- 定量的効果と定性的効果:

効果測定の際には、「コスト削減額」「売上増加額」といった数値で測れる定量的効果だけでなく、「顧客満足度の向上」「従業員のモチベーション向上」「ブランドイメージの向上」といった数値化しにくい定性的効果も考慮に入れることが重要です。 - 短期的な視点と長期的な視点:

AI導入の効果がすぐに現れるとは限りません。特に、ビジネスモデルの変革や新規事業創出といった大きなテーマは、成果が出るまでに時間がかかります。短期的なROIだけでなく、将来の競争優位性確保といった長期的な視点で投資の価値を判断する必要があります。 - PoCによる事前検証:

前述の通り、本格導入の前にPoCを実施し、小規模な範囲で費用対効果を検証することがリスク管理の観点から極めて有効です。PoCの結果、費用対効果が見合わないと判断した場合は、プロジェクトを中止または方向転換する勇気も必要です。

④ セキュリティ対策を徹底する

AIの活用は、新たなセキュリティリスクを生む可能性もはらんでいます。DXを推進する上で、情報セキュリティの確保は最優先事項の一つです。

- データプライバシーと情報漏洩:

AIの学習には、顧客の個人情報や企業の機密情報を含むデータが利用されることがあります。これらのデータが外部に漏洩しないよう、厳格なアクセス管理、データの暗号化、匿名化といった対策が必須です。特に、個人情報保護法やGDPR(EU一般データ保護規則)などの法令を遵守する必要があります。 - AIモデルへの攻撃:

AIモデル自体が攻撃対象となるリスクもあります。例えば、「敵対的サンプル(Adversarial Examples)」と呼ばれる、人には見分けがつかないほどの僅かなノイズをデータに加えることで、AIに誤認識を引き起こさせる攻撃手法があります。また、AIモデルの判断根拠を不正に盗み見る攻撃も考えられます。 - AI倫理とバイアス:

AIの学習データに偏り(バイアス)があると、AIの判断結果も偏ったものになり、特定の属性を持つ人々に対して不利益な結果(採用や融資の差別など)を生む可能性があります。公平性、透明性、説明責任といったAI倫理の観点を持ち、バイアスのない公平なAIシステムを構築することが、企業の社会的責任として求められます。

これらの注意点を十分に理解し、技術、人材、コスト、セキュリティの各側面から総合的な計画を立てることが、AIを活用したDXを成功に導くための重要な鍵となります。

【業界別】AIを活用したDXの最新活用事例15選

ここでは、様々な業界でAIがどのようにDX推進に活用されているか、具体的な企業の取り組みを15例紹介します。これらの事例は、自社の課題解決のヒントとなるでしょう。

(本セクションの内容は、各社の公式サイトやプレスリリース等の公開情報に基づいています)

① 【製造業】株式会社ダイセル:熟練技術者の判断をAIで再現

化学メーカーのダイセルは、プラントの安定稼働に不可欠な熟練オペレーターの判断プロセスをAIで再現するシステムを開発しました。過去の運転データと熟練者の操作記録をAIに学習させ、異常の予兆検知や最適な操作ガイダンスを自動で生成します。これにより、オペレーターの経験年数によらず、高品質で安定したプラント運転の実現と、技術継承の課題解決を目指しています。

参照:株式会社ダイセル 公式サイト

② 【製造業】サントリー食品インターナショナル株式会社:AIによる需要予測で食品ロス削減

清涼飲料大手のサントリー食品インターナショナルは、AIを活用した需要予測システムを導入しています。天候、気温、イベント情報、過去の販売実績など多様なデータをAIが分析し、製品ごとの需要を高い精度で予測します。この予測に基づき生産計画や在庫管理を最適化することで、過剰生産による食品ロスの削減と、欠品による販売機会損失の防止を両立させています。

参照:サントリー食品インターナショナル株式会社 公式サイト

③ 【製造業】株式会社ブリヂストン:AI画像認識によるタイヤの検査工程自動化

タイヤメーカーのブリヂストンは、タイヤの最終検査工程にAI画像認識技術を導入しています。AIがタイヤ表面の画像を解析し、熟練検査員でも見逃す可能性のある微細な傷や凹凸を自動で検出します。これにより、検査の精度とスピードを向上させ、品質の安定化と生産性向上を実現しています。

参照:株式会社ブリヂストン 公式サイト

④ 【小売業】株式会社トライアルカンパニー:AIカメラ搭載カートでスマートストアを実現

ディスカウントストアを展開するトライアルカンパニーは、「リテールAI」を掲げ、AIカメラを搭載した「スマートショッピングカート」を開発・導入しました。顧客が商品をスキャンしながらカートに入れると、タブレット画面におすすめ商品やクーポンが表示され、レジを通さずに決済が完了します。これにより、顧客の利便性向上とレジ待ちの解消、店舗運営の省人化を実現しています。

参照:株式会社トライアルカンパニー 公式サイト

⑤ 【小売業】株式会社良品計画:AIによる在庫管理と発注業務の最適化

「無印良品」を展開する良品計画は、AIを活用して店舗の在庫管理と発注業務の最適化に取り組んでいます。各店舗の過去の販売データや天候、地域のイベント情報などをAIが分析し、商品ごとの最適な発注量を自動で算出します。これにより、店員の経験や勘に頼っていた発注業務の負担を軽減し、欠品や過剰在庫の削減を目指しています。

参照:株式会社良品計画 統合報告書

⑥ 【金融業】株式会社三菱UFJ銀行:AI-OCRによる手書き書類のデータ化

三菱UFJ銀行は、法人・個人向けの各種申込書など、手書きを含む大量の帳票処理にAI-OCRを導入しています。これにより、従来は人手で行っていたデータ入力作業を大幅に自動化・効率化しました。処理時間の短縮と入力ミスの削減により、顧客へのサービス提供の迅速化と事務コストの削減を実現しています。

参照:株式会社三菱UFJ銀行 公式サイト

⑦ 【金融業】損害保険ジャパン株式会社:AIによる自動車事故の修理費見積もり

損害保険ジャパンは、自動車事故の際に撮影された損傷車両の画像をAIが解析し、修理費用を自動で見積もるシステムを開発・導入しています。AIが損傷箇所やその程度を即座に判断し、過去の膨大なデータと照合して修理費を算出します。これにより、見積もり作成にかかる時間を大幅に短縮し、保険金支払いの迅速化を図っています。

参照:損害保険ジャパン株式会社 ニュースリリース

⑧ 【医療】富士フイルム株式会社:AI技術を活用した画像診断支援システム

富士フイルムは、長年培ってきた画像処理技術とAIを組み合わせ、医療用の画像診断支援システム「REiLI(レイリ)」を開発しています。CTやMRIなどの医用画像をAIが解析し、医師による病変の見落とし防止や診断時間の短縮を支援します。肺結節や脳動脈瘤の候補などを検出し、医師の診断をサポートすることで、医療の質の向上に貢献しています。

参照:富士フイルム株式会社 公式サイト

⑨ 【医療】オリンパス株式会社:AIによる内視鏡診断サポート

内視鏡のトップメーカーであるオリンパスは、AIを活用して大腸内視鏡検査におけるポリープなどの病変検出を支援するシステムを開発しています。内視鏡のリアルタイム映像をAIが解析し、がん化する可能性のある病変が疑われる箇所を医師に通知します。これにより、微小な病変の見逃しリスクを低減し、診断精度の向上をサポートします。

参照:オリンパス株式会社 公式サイト

⑩ 【運輸・物流業】ヤマト運輸株式会社:AIによる配送ルートの最適化

ヤマト運輸は、AIを活用してセールスドライバーの集配ルートを最適化するシステムの開発に取り組んでいます。荷物の量、配送先の位置、交通状況、時間指定などの条件を考慮し、AIが最も効率的なルートをリアルタイムで算出します。これにより、配送効率の向上、走行距離の削減による環境負荷の低減、ドライバーの負担軽減を目指しています。

参照:ヤマトホールディングス株式会社 ニュースリリース

⑪ 【運輸・物流業】日本郵便株式会社:AI画像認識による郵便物の自動仕分け

日本郵便は、郵便物の区分け作業にAI画像認識技術を導入しています。手書きの宛名や、従来は機械での読み取りが難しかった複雑な住所表記をAIが高速かつ高精度に認識し、配達エリアごとに自動で仕分けます。これにより、仕分け作業の大幅な効率化と正確性の向上を実現しています。

参照:日本郵便株式会社 プレスリリース

⑫ 【不動産業】三井不動産リアルティ株式会社:AIによる不動産価格査定システム

三井不動産リアルティは、AIを活用した不動産価格査定システムを自社の仲介事業で活用しています。過去の膨大な成約事例データ、物件の所在地、築年数、間取り、周辺環境といった様々な要素をAIが学習・分析し、精度の高い査定価格を算出します。これにより、査定の属人性を排除し、迅速で客観的な価格提示を可能にしています。

参照:三井不動産リアルティ株式会社 公式サイト

⑬ 【農業】株式会社クボタ:AI搭載コンバインによる収穫作業の自動化

農業機械大手のクボタは、AIを搭載した自動運転コンバインを開発・販売しています。食味や収量を計測するセンサーからの情報を基に、AIが稲の状況を判断し、脱穀や選別の設定を自動で最適化します。経験の浅い農業者でも、熟練者と同等レベルの高品質な収穫作業が可能となり、農業における人手不足や技術継承の課題解決に貢献しています。

参照:株式会社クボタ 公式サイト

⑭ 【教育】株式会社ベネッセホールディングス:AIドリルによる個別最適化学習

ベネッセホールディングスは、提供する通信教育サービスにおいて、AIを活用したデジタル教材(AIドリル)を導入しています。AIが生徒一人ひとりの解答状況をリアルタイムで分析し、理解度やつまずきの原因を特定します。その上で、個々のレベルに合わせた最適な問題を出題することで、効率的な学習と苦手克服を支援する「個別最適化学習」を実現しています。

参照:株式会社ベネッセホールディングス 公式サイト

⑮ 【インフラ】関西電力株式会社:AIによる電力需要予測の精度向上

関西電力は、AIを活用して電力需要予測の精度向上に取り組んでいます。過去の電力使用実績に加え、気象情報(気温、湿度、日射量など)や工場の稼働状況といった多様なデータをAIに学習させることで、30分後といった短期から数カ月先までの長期にわたる電力需要を高精度に予測します。これにより、発電計画を最適化し、燃料コストの削減と電力の安定供給を実現しています。

参照:関西電力株式会社 プレスリリース

DX推進に役立つAIツール・サービス3選

AIを活用したDXを推進するにあたり、自社でゼロからAIを開発するのはハードルが高い場合も少なくありません。ここでは、多くの企業で導入実績があり、比較的導入しやすい代表的なAIツール・サービスを3つ紹介します。

① NEC the WISE(日本電気株式会社)

NEC the WISEは、日本電気株式会社(NEC)が提供する最先端AI技術群のブランド名です。NECが長年にわたり研究開発してきた「世界トップクラス」と評価されるAI技術を、様々なソリューションやサービスとして提供しています。

- 特徴:

- 幅広い技術ポートフォリオ:顔認証や指紋認証などの生体認証技術、画像・映像認識、音声認識、自然言語処理、需要予測、データ分析など、非常に幅広いAI技術を網羅しています。

- 高い技術力と精度:特に顔認証技術は、米国国立標準技術研究所(NIST)のベンチマークテストで複数回にわたり世界第1位の評価を獲得するなど、世界最高レベルの精度を誇ります。

- 社会実装の実績:空港の出入国管理、店舗での決済、企業の勤怠管理、金融機関の本人確認など、国内外で豊富な社会実装の実績があります。

- 主なサービス例:

- NEC AI-OCR:手書き文字や非定型帳票を高精度に読み取るAI-OCRサービス。

- NEC Customer AI:顧客データを分析し、マーケティング施策の最適化を支援するソリューション。

- NEC AI and IoT Platform:IoTデバイスから収集したデータをAIで分析し、予兆検知などを実現するプラットフォーム。

参照:日本電気株式会社 公式サイト

② Prediction One(ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社)

Prediction Oneは、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供する、専門知識がなくても使えるAI予測分析ツールです。プログラミング不要のシンプルなUIで、数クリックの操作で高精度な予測モデルを自動で作成できます。

- 特徴:

- 操作の簡単さ:「AIの専門家でなくても使える」ことをコンセプトに開発されており、データサイエンティストがいない企業でも手軽にAI予測分析を始められます。

- 予測モデルの自動作成:データをアップロードするだけで、AIが最適なアルゴリズムを選択し、予測モデルを自動で作成・評価してくれます。

- 手頃な価格設定:デスクトップ版は無料で利用でき、より高機能なクラウド版も比較的安価な料金プランが用意されているため、スモールスタートに適しています。

- 主な活用シーン:

- 需要予測:製品やサービスの将来の売上を予測。

- 顧客分析:顧客の解約予測や、購入確率の高い優良顧客の予測。

- 人事:従業員の退職予測。

- マーケティング:ダイレクトメールの反応率予測。

参照:ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 公式サイト

③ IBM Watson(日本アイ・ビー・エム株式会社)

IBM Watsonは、日本アイ・ビー・エム株式会社が提供する、ビジネス向けのAIプラットフォームです。米国のクイズ番組で人間に勝利したことで一躍有名になりました。単一のツールではなく、自然言語処理、音声認識、画像認識など、様々なAI機能をAPIとして提供しているのが特徴です。

- 特徴:

- 高度な自然言語処理能力:Watsonの最大の強みは、人間の言葉(自然言語)を深く理解し、文脈や意図を汲み取る能力です。これにより、高度なチャットボットや文書検索・分析システムを構築できます。

- 豊富なAPI群:企業は必要なAI機能(API)を自由に組み合わせ、自社のアプリケーションやサービスに組み込むことができます。

- 業界特化型ソリューション:金融、医療、製造など、特定の業界知識を学習させたソリューションも提供しており、専門分野での活用が進んでいます。

- 主なAPI(サービス)例:

- Watson Assistant:対話型AI(AIチャッットボット)を開発するためのサービス。

- Watson Discovery:大量の文書データ(マニュアル、レポートなど)から必要な情報を高速に検索・分析するサービス。

- Speech to Text / Text to Speech:音声をテキストに、テキストを音声に変換するサービス。

参照:日本アイ・ビー・エム株式会社 公式サイト

| ツール名 | 提供企業 | 特徴 | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|

| NEC the WISE | 日本電気株式会社 | 世界トップクラスの精度を誇る多様なAI技術群。特に生体認証や画像認識に強み。社会実装の実績が豊富。 | 高度な技術を要する社会インフラや大規模システムにAIを導入したい企業。セキュリティを重視する企業。 |

| Prediction One | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | プログラミング不要で誰でも簡単に使えるAI予測分析ツール。シンプルな操作性と手頃な価格。 | AI専門人材がいないが、まずデータ予測を試してみたい中小企業。特定の部門でスモールスタートしたい企業。 |

| IBM Watson | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 高度な自然言語処理能力が強みのAIプラットフォーム。豊富なAPIを組み合わせて自社サービスを開発可能。 | 高度なAIチャットボットや文書検索システムを自社で開発・構築したい企業。既存システムにAI機能を組み込みたい企業。 |

これらのツールは、それぞれに強みや特徴があります。自社のDXの目的、技術レベル、予算などを考慮し、最適なツールを選択することが重要です。

まとめ

本記事では、DXとAIの基本的な知識から、両者の関係性、AI活用のメリット、具体的な導入ステップ、注意点、そして最新の活用事例まで、幅広く解説してきました。

改めて重要なポイントを整理すると、以下のようになります。

- DXは「目的」であり、AIはその目的を達成するための強力な「手段」である。 DXはデジタル技術を活用してビジネスモデルや組織を変革する経営戦略そのものであり、AIはDXの核となるデータ活用を高度化させるための核心的な技術です。

- AIの活用は、業務効率化、人手不足解消、顧客満足度向上、高精度な需要予測など、多岐にわたるメリットをもたらす。 これらは最終的に、企業の競争力強化や新たな価値創造に繋がります。

- AIを活用したDX推進は、「①課題と目的の明確化 → ②データの収集・整理 → ③PoCによるスモールスタート → ④本格導入と効果測定」という段階的なアプローチが成功の鍵。 決して「AI導入」自体を目的化してはなりません。

- 導入には、コスト、人材、費用対効果、セキュリティといった課題が伴う。 これらのリスクを事前に理解し、対策を講じながら計画的に進めることが不可欠です。

現代のビジネス環境において、データとAIをいかに活用できるかが、企業の将来を左右すると言っても過言ではありません。しかし、最も重要なのは技術そのものではなく、それを使いこなす人間のビジョンと戦略です。

DX成功の鍵は、AIという強力なエンジンを、自社が目指す目的地に向かって、いかに賢く、そして力強く動かしていくかというビジョンと実行力にあります。

この記事が、皆様の企業におけるDXとAI活用の取り組みを具体化するための一助となれば幸いです。まずは自社の課題を洗い出し、小さな一歩から始めてみてはいかがでしょうか。